Барлах. Поющий. Мститель. Русская нищая. Художественный смысл (original) (raw)

Барлах. Поющий. Мститель. Русская нищая. Художественный смысл

С. Воложин

Барлах. Поющий. Мститель.

Русская нищая.

Художественный смысл.

Экспрессионисты, повально, издают вопль ужаса, не видя исхода в реальной действительности.

С. Воложин

Экспрессионизм

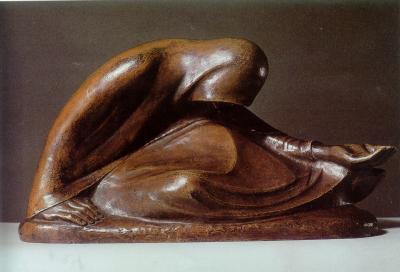

Вот такое изображение я сперва увидел, а потом прочел об этой скульптуре.

Поющий. 1930. Бронза. 50 х 46 х 42 см.

Так пока я смотрел – подумалось: ну и неудобная же поза для пения. Сидя, подобрав ноги к животу, сведя плечи, руки. Все – чтоб не вздохнуть, чтоб не вольно песня вылилась из груди.

А вот что прочел об этой же вещи:

<<…"Поющий". Здесь мне хочется остановиться на "многослойности" образов немецкого скульптора. При взгляде на бронзового Певца вспоминается живой певец Яков из рассказа Тургенева: **"Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас... Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед нами, уходя в бесконечную даль"**>>.

Я перечитал “Певцов”. Яков пел стоя, конечно же. Да и процитированная широта и степь не вяжутся со стесненностью в скульптуре.

Но читаем дальше.

<<Это очевидное сходство с героем Тургенева составляет содержание только первого слоя. Барлах заглянул глубже и обратил внимание на другое. Он писал: "Парень... вдруг словно вынес наружу свою душу, опьяненный мощным величием песни... Певец наморщил лоб, как будто делал неимоверное внутреннее усилие, глаза его остановились в трагическом выражении скорби. Он наслаждался, бездумно отдавшись своему страстному чувству". Художник отметил не только одержимость песней, но страсть самоотдачи - излияние души. Чтобы незримое сделать зримым, потребовалась кристаллизация формы: все тело сидящего на земле певца, не теряя ни в чем своей естественности, организовано в красноречивую, говорящую форму - некое подобие рупора, обращенного вверх. Сильно отклонившийся назад корпус и опирающаяся на землю, согнутая в колене нога, которую обхватили руки, сцепленные прочным "замком" пальцев, образуют этот рупор. Широта его распаха, степень раскрытости вверх сдерживается кольцом напряженных рук. В этом противоборстве двух сил - полного раскрытия и сдерживания - таится экспрессия образа. Песня-душа изливается из недр тела, из глубины "рупора". Рот поющего лишь управляет ею, а кольцо рук сдерживает излияние в границах возможного - в границах мелодии. Ее строй и порядок требуют от певца внимания, поэтому так сосредоточенно широкое скуластое лицо, так серьезно и сдержанно. Прикрытые веки еще больше подчеркивают самозабвенность и таинство творческого акта. Такое пение не развлечение - это напряжение всего человека в торжественном устремлении ввысь: материальное земное существо преодолевает свою косность и устремляется в область духовного. Таково образное выражение "формулы бытия", которую Барлах прозрел в русских степях, стремящихся к горизонту.

Каждая - с виду жанровая - скульптура представляет свою "формулу бытия". То, что с первого взгляда может показаться обыденным, бытовым, у Барлаха всегда причастно к великому изначальному источнику. В этом секрет монументальности, величественности небольших по размеру работ>> (Наталия Полякова http://if.russ.ru/issue/10/20020910_pol.html).

Так вот фальшь все эти слова. В том числе – и самого Барлаха.

Негоже художнику браться за перо_._

Это ведь не орудие художника - слова.

То ли дело – Тургенев… - Почитайте. Вы не увидите в рассказе поющего Якова. Что угодно увидите: поведение каждого из слушающих по отдельности увидите, что они видят своим внутренним взором увидите. Родную русскую степь – русские люди видят. Песчаный берег моря в отлив, значит, Францию, вторую родину для русского дворянства видит автор-рассказчик. Душу поющего и души слушающих мы видим у Тургенева.

А Барлах взялся живописать словами лицо певца. <<**Наморщил лоб**>>. <<**Глаза его остановились в трагическом выражении скорби**>>.

Фу.

Может, в своих литературных произведениях Барлах и хорош. Но - не в самоистолковании своих не прельщающих с первого взгляда скульптур.

Но я могу его понять.

Ведь искусствоведы, ученые и критики, слишком часто бессильны увлечь зрителя произведениями,- ну как сказать?- неклассического искусства.

Как написал в начале ХХ века Александр Бенуа, так называемая культурная публика часто готова к самому неискреннему восхищению, чтобы не попасть в разряд отсталых провинциалов. И как в конце этого же века призналась одна из устроителей выставки французских шедевров, попавших в СССР после второй мировой войны: “Мы, в отделе, сидим, сочиняя экспликации, и мучаемся: как внушить человеку с улицы, что все это прекрасно?!” И вот такие таким выдавливают из себя, как Наталья Полякова о Барлахе. О <<торжественном устремлении ввысь>>. Да как <<материальное земное существо преодолевает свою косность и устремляется в область духовного>>.

Вслед за такими (других-то почти и нет) и Барлах сдается и подпевает: <<**Певец… наслаждался, бездумно отдавшись своему страстному чувству**>>. И явно хочет, чтоб мы наслаждались его скульптурой.

И не доходит до него (ну до него – ладно; он не искусствовед, не его амплуа толковать себя), не доходит, что прав настоящий искусствовед того времени, Луначарский, говоря обо всем экспрессионизме (а следовательно, и о Барлахе), что он всегда кричит: <<Люди, ищите Бога, исхода, без этого нельзя жить!>>

Все экспрессионисты, повально, издают вопль ужаса, не видя исхода в реальной действительности. И Барлах не исключение, сделав зримым (словами Поляковой же) <<Философское отвлеченное понятие Гегеля - "мучение материи">>. Прав не болтун Барлах (Певец… наслаждался…), а скульптор Барлах, певца усадив, согнув в поясе, в плечах, тем всемерно затруднив ему пение, сделав его лицо лицом примитивного крестьянина. Мучение! – вот художественный смысл его скульптуры.

Тургенев развоплотил низменность своих действующих лиц в потенцию высочайшего, что таится в их душах. Так Тургенева можно понять. Он верил в великое будущее русского народа, который рано или поздно освободится от гнета: крестьяне – крепостничества, остальные – самодержавия и всех его вниз по иерархии спускающихся производных, - и расцветет.

А Барлаху, немцу, в начале ХХ века, вместе со всеми экспрессионистами (а те были ОЧЕНЬ чувствительными к разлитому кругом - даже и в Германии - страданию) уповать было не на что. Он только мог благодарить судьбу, что она в 1906 году забросила его в Россию, эту воплощенную (как теперь ее называет Гребенщиков) рану на земном шаре, и что страдание народа в этой ране земли дало ему экспрессионистскую страсть закричать “Нет!” действительности.

Вот этой отрицательностью-то Барлах и хорош. А не - натягиваемой на него (им самим и горе-искусствоведами) положительностью типа: <<в суровых чертах серьезных грубоватых лиц есть внутреннее достоинство, неколебимое сознание оправданности своего бытия, каждого действия в каждое мгновение>> ( Наталия Полякова).

Даже и словесный текст Барлаха хорош (той же отрицательностью), когда он честен и не натягивает его на свои скульптуры взявшийся за перо скульптор:

<<**...я нашел в России это ошеломляющее единство внешнего и внутреннего, эту символику: таковы мы, люди, - все, в сущности, нищие, смятенные существа... Естественно, эти страдающие, простоватые, мечтательные, рвущиеся за пределы своего жизненного круга и потому порочные люди с их пьянством, песнями, музыкой вызвали во мне братское чувство. Правда, это мое чувство**, - добавляет Барлах, - **касается всех таких - падших, проклятых, с исковерканной душой, а им несть числа повсюду. Но только славянин все это открывает, это вопиет из него, он выставляет напоказ то, что другие скрывают…**>>

Мне это напомнило историю принца Гаутамы, изобретшего буддизм. Принца с детства оберегали от каких бы то ни было невзгод. Но он был чуткий человек. И когда, уже взрослым, женатым и отцом, однажды он повстречал больного, похороны и старика, то понял, что жизнь – страдание. И удалился от мира.

И богатые тоже плачут!

Но знатное происхождение Гаутамы повлияло на характер изобретенной им религии – асоциальной и нигилистической ради собственного спокойствия. Барлах же был бедняком. Ему достаточно было сравнить бедных немцев с по-настоящему бедными русскими и украинцами, как он завопил. Как все экспрессионисты: внешне, казалось бы, тоже по-нигилистически, но страстно (экспрессионизм!), отрицая всеобщий ужас, не только за то, что он – ужас, но и за то, что он – всеобщий.

Толстокожие немецкие мещане не поняли, что Барлах скульптурами кричал о них и за них: <<Немецкая публика с радостью приняла экзотичность русских персонажей и не без самодовольства отметила их непохожесть на европейцев - _"ostlisch"_>>. Так ему пришлось подобно изобразить и представителя “высшей расы” - в “Берзекере”.

Мститель. 1922. Дерево. 58 х 61 х 23 см.

Ну взгляните, мой читатель, непредвзято. Ну что это за замах, согнувшись в три погибели? Что за замах, не заведя локти за голову? Этот восставший крестьянин что: хочет полоснуть пешего рыцаря по закованным в доспехи ногам? И чего-то этим достичь? Или он хочет достать ноги коня рыцаря? А заодно – чтоб тот, со своей высоты негнущегося всадника, не достал его самого коротким, мол, мечом?

Мне так и кажется, что какая-то вычурность, неестественность позы мстителя предрекает его военное поражение. А весь этот порыв – скорее всего - лишь морально, внутренне оправдан. Всего лишь.

Тут, по-моему, воплощен мотив надрыва в мести. То есть художественный смысл опять – страдание. А идеал – отрицание страдания.

Но для Натальи Поляковой все не так. Достаточно <<экзотичность русских персонажей>> заменить экзотичностью арийской, как… Впрочем, она ж и со славянскими экзотичностями тянула в позитив.

<<После знакомства со скандинавским средневековьем оказалось, что берзеркерами называли воинов, опьянявших себя перед боем грибами-мухоморами. Одетые в грубые, не сковывающие движений холщовые рубахи, вооруженные одним только мечом, стремительные и бесстрашные, они были грозой для закованных в броню рыцарей. У Барлаха образ берзеркера встречается трижды. Созданный в 1914 году под впечатлением всеобщего патриотического подъема называется "Мститель". Он изображает бегущего человека с занесенным для удара мечом. Передана не механика движения частей тела, как изображали всегда, - динамичен весь скульптурный блок. Бегущий похож на кристалл с четкими острыми гранями. Голова и руки, складки одежды не выходят за пределы единой граненой формы. Как у художников-кубистов? Нет, это только внешнее сходство. Барлах сохраняет в Бегущем всю полноту жизни: замечательно сосредоточенное лицо, глаза, устремленные в далекую точку, - кажется, все силы собраны, чтобы преодолеть разделяющее пространство. Мститель - это стрела в полете к цели. Месть трактуется не как расправа, а как неотвратимость>>.

Наталье Поляковой не указ общее мнение, что экспрессионизм, с ужасом предчувствовал грандиозные катастрофы, которыми чреват – они чуяли - народившийся империализм (и что первая мировая война подтвердила их чуткость). Что потому – из-за ужасности всего - экспрессионизму характерны <<стремление к плоскостной трактовке предметов>>, <<любовь к резким диссонансам>>, <<апокалиптический драматизм>>, <<деформация предметов, природных форм>> (http://www.visaginart.narod.ru/ART/EXPRESS.htm).

Это превращение фигуры человека в кристалл с острыми гранями разве не деформация природных форм? Разве не крик ужаса, что жизнь – страдание? А сам образ берзеркера, опьяняющего себя мухоморами перед битвой, - разве не образ надрыва в страсти?

Гораздо более чуткими к экспрессионистам вообще и к Барлаху в частности проявили люди противоположного идеала, для которых мир прекрасен в своей жестокости, для которых есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю:

<<Фашистская критика исключила Барлаха из числа мастеров, приклеив ему ярлык "культур-большевик", а его образам - "_untermensch_". Его работы были включены в экспозицию известной выставки "вырожденцев", на которой были представлены все художники Германии, не признанные властью>> (Наталия Полякова).

Наталья Полякова, видно, посчитала себя морально обязанной оправдать перед нами Барлаха от такой критики, продемонстрировав позитив в его скульптурах. И получилась… фальшь. А нас, не принявших фальшь, тем еще раз толкнули в единомышленники к фашистам.

Мне кажется, что есть фундаментальная и неакцентированная еще достаточно причина для такого рода искусствоведческих ошибок. Существует околоискусство. То, что около идеологического (неприкладного) искусства. Когда художник в выражении своего идеала доходит до истошности – он впадает в околоискусство. Авангард – первый кандидат в ряды таких, дошедших до края и перешедших его.

Искусство (по Натеву) есть непосредственное и непринужденное испытание сокровенного мироотношения человека. Когда художник – от отчаяния, часто – обусловленного исторически – берет курс на переход в принуждающее, как жизнь, испытание, тогда он начинает выражаться, что называется, в лоб. И подходит к грани искусства и околоискусства. (Все знают о выступлениях футуристов, переходящих в скандал.) Авангардизм в принципе не нацелен на то, что взяла себе эпиграфом Наталья Полякова:

<<Бывает, что произведение искусства не сразу раскрывается, но я вновь и вновь обращаюсь к нему и тогда обнаруживаю в предмете новые достоинства, а в себе - новые способности. Гете>>.

Авангардизм, и экспрессионизм, как часть его, нацелен, наоборот, на <<сразу раскрывается>>. От исторической длительности причитаний искусства о мерзости мира экспрессионизм дошел до срыва голоса. И тем срыв голоса и хорош, что адекватен отрицанию.

Это на его, свежий немецкий взгляд, русские и украинские нищие явили отчаянное зрелище. И вдохновили его, не приемлющего ужасность мира как страдания, этих нищих ваять. Он и изображая их не натуралистичен.

Мы теперь имеем случай – в связи с крахом СССР и реставрацией капитализма – опять в изобилии видеть русских и украинских нищих на улицах. Можно – и в позе, близкой скульптуре “Русская нищая”.

Русская нищая II. 1907. Бронза 23 х 43,5 х 18,4 см.

Так вот так неудобно – даже если и похоже – они не сидят. Так долго не усидишь. Нищая старуха, которую я часто видел на соседней улице, сидела, уравновесив тело. Она полностью приняла свою судьбу и жила, приспособившись к ней.

А у Барлаха она сидит так, будто у нее затекло тело от прежней какой-то позы, и она решила на время сесть как-то необычно: навалилась на правое бедро, левую ногу перевесила через колено правой и, чтоб не упасть направо, оперлась о землю правой рукой, а левую стала использовать не только для просьбы, но и для противовеса, чтоб не завалиться вправо.

Акробатика, понимаете ли.

Для выражения отчаянного авторского неприятия страданий своего персонажа – годится. Он изваял саму неестественность напряжения как неприемлемости. Он не сострадания к женщине добивался, а ко всему миру. Он кричал этой неестественностью позы. В лоб. Напряженная неустойчивость. Два слова… То же – в его образном теоретизировании о скульптуре:

<<**Два отношения одного к другому, две приметы, схваченные одним взглядом, да простейший контур - вот чего я хочу, чего-то вроде кристаллизации человека**>>.

Действительно. Перенесла тяжесть тела направо (раз) и уравновесила его головой и руками (два). И все это охвачено одним контуром. Раз – два – и готово. Кристалл начинает расти с объединения первой пары атомов.

И то же – наряженная неустойчивость - он писал о представшей ему как художнику натуре:

<<**...я нашел в России это ошеломляющее единство внешнего и внутреннего, эту символику: таковы мы, люди, - все, в сущности, нищие, смятенные существа...**>>

А Наталья Полякова, цитируя эти же слова, видит в скульптуре нечто якобы сложно-скрытое:

<<…в "Русской нищей II" схвачены и **"два отношения"**: закрытая фигура и обнаженная ладонь, и "**две приметы"** движения: широкий круговой охват склоненной над землей фигуры и прямая, вытянутая навстречу зрителю рука>>.

О “Поющем”:

<<Чтобы незримое сделать зримым, потребовалась кристаллизация формы: все тело сидящего на земле певца, не теряя ни в чем своей естественности, организовано в красноречивую, говорящую форму - некое подобие рупора, обращенного вверх. Сильно отклонившийся назад корпус и опирающаяся на землю, согнутая в колене нога, которую обхватили руки, сцепленные прочным "замком" пальцев, образуют этот рупор. Широта его распаха, степень раскрытости вверх сдерживается кольцом напряженных рук. В этом противоборстве двух сил - полного раскрытия и сдерживания - таится экспрессия образа. Песня-душа изливается из недр тела, из глубины "рупора". Рот поющего лишь управляет ею, а кольцо рук сдерживает излияние в границах возможного - в границах мелодии>>.

Сложно как-то…

А на самом деле все очень просто: неестественность поз – и отрицание ее.

В лоб.

Начало пути к околоискусству.

30 августа 2004 г.

Натания. Израиль.

| На главную страницу сайта | Откликнуться(art-otkrytie@yandex.ru) | Отклики в интернете |

|---|