Рафаэль. Преображение. Гольбейн. Мёртвый Христос во гробу. Вайсберг. Стiна.

Художественный смысл. (original) (raw)

Рафаэль. Преображение. Гольбейн. Мёртвый Христос во гробу. Вайсберг. Стiна. Художественный смысл.

С. Воложин

Рафаэль. Преображение

Гольбейн. Мёртвый Христос во гробу.

Вайсберг. Стiна.

Художественный смысл

| Живописно только каша людская выдаёт гнев Рафаэля. Гольбейн круче. Вайсберг – тоже. Ему должно быть не по дороге с хапателями… европейского комфорта в скором европейском будущем. | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |

Рафаэль во гневе

Где-то я читал хлёсткие слова о Ветхом Завете, что это роман Бога с его избранным народом, таким жесковыйным, что никак Он его не может и не может ввести в стойкую веру в Себя.

Так мне кажется, что Матфей, - когда писал о Преображении и после него, - испытывал (от имени Христа, вживаясь в его переживания) такую же минутную ненависть к народу, какая промелькивает у Яхве к избранному.

Ведь было что? Иоанн Креститель объявил, что приблизилось Царство Небесное и покаяться надо, а люди что? А люди, как ни в чём не бывало, просят Христа об исцелении себя или ребёнка своего. И Христос исцелял. И надоело. Не о том думают. Ну как было не разгневаться Христу и Матфею вслед за ним, когда Его описывал. И спустившись с холма, где было Преображение (где открыл ученикам там Бог, что Христос Его Сын), опять та же история – просят исцелить. Ясно, что Христос разгневался:

"…о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?.." (Мтф. 17:17).

Так и Христос, и Матфей думали, что Царство Небесное вот-вот придёт.

Ко времени позднего Рафаэля прошло полторы тысячи лет, а оно так и не пришло.

Зато теперь-то, - Рафаэль думал (телепаю я… поздний Рафаэль), - зато теперь… (Как Высоцкий: вот-вот и взойдёт – про солнце пел.)

И потому Рафаэль гневается на людей, как Высоцкий на нас, потребителей, гневался, когда надо было социализм больной излечивать от потребительства, от мещанства, путём самоуправления…

Преображение. 1518 - 1520.

"Нижняя часть картины, согласно иконописной традиции, представляет эпизод, который непосредственно следовал за сошествием Христа с горы: Рафаэль изображает чудо исцеления больного эпилепсией мальчика.

Испуг, смятение, удивление, суета в этой части картины <…> Многообразие поз и жестов выражает различные чувства персонажей и подчеркивает индивидуальность каждого из них. Экспрессивность фигур подчеркивается светом, падающим слева. Возможно это прием, ранее не встречающийся в его живописи, Рафаэль изобрел во время работы над театральными декорациями" (http://www.filoli.ru/artists/038-raphael/preobrazhenie.php).

Я не думаю, что внизу изображено чудо. Нет. Мальчик имеет вполне невменяемый вид. Да и Христос-то ещё не спустился. Но Он вот-вот спустится (это все зрители знают). Он чудо сделает (это тоже все зрители знают). Да и персонажи там, внизу (кроме мальчика) все имеют человеческий облик. Есть на что надеяться наивному реалисту зрителю, ставшему таким от вживания в наивного реалиста Рафаэля, не лишившего прекрасного человеческого облика обличаемых. Как было на что надеяться и Высоцкому – на память, на прошлое, на массовую инициативу и самопожертвование в только что закончившейся Отечественной войне.

Но этот ералаш толпы и бури светового облака и есть образ негативизма* художника к современникам, поглощённым низким. Вещизмом это было во времена Высоцкого. И надо было Высоцкому быть большим идеалистом, что в эпоху Потребления при наличии предательства властью самоуправления и разумного потребления – можно народ своими песнями вернуть к началам, которые и двинули Октябрьскую революцию. Но Высоцкого ничто не останавливало. Как Рафаэля. Рафаэль даже, вон, открытие (боковой, театральный, драматический свет) сделал, направленное на разграничение земного и небесного. Нет никакого отсвета внизу от голубого сияния вверху. Драматизм внизу – это драматизм змеюшника. Отвергаемого напрочь.

И через 7 лет после даты создания картины Рафаэлем Рим был разорён толпами, возмущёнными роскошью и безнравственностью церковников. А через 11 лет после смерти Высоцкого в Москве власть взяли люди противоположного толка, на комфорт сориентированные. То же (просто оттяжка на 23 года) – и с майданом в Киеве в этом году ("В Европу!").

Так у меня сильная тяга возразить тем, кто называет позднего Рафаэля маньеристом. Маньеристом он, может, стал бы, когда смотрел бы, как разоряют Рим в 1527-м (но он умер, не дожил). Маньерист – это вера в сверхбудущее, благое для всех.

Эта мысль меня настигла, когда я слушал живописца майдана, так сказать:

"Вайсберг: Немножечко предыстории надо. У меня была уже "Стена". Это была "Стена", сделанная по иллюстрациям Ганса Гольбейна Младшего к "Ветхому Завету". Отсюда у меня и форматы такие были, и всё остальное. Когда я начал думать о том, как изобразить увиденное на майдане, я не сразу вспомнил о той "Стене", я думал о каких-то больших работах. Что-то наподобие "Битв при Сан Романо" [огромные, 3-хметровые полотна]" Паоло Учело. Может, я к этому ещё вернусь. И тут меня вдруг, так сказать, осенило… Фрагментарность майдана, его постоянная бегающая амплитуда чувств от печали до надежды" (http://ukrlife.tv/video--duh-i-litera-vistavka-matviya-vaysberga-stina-prisvyachena-maydanu--1495).

Тут главное слово – Гольбейн.

Так случилось, что этот день я начал с подозрения, что Гольбейн – маньерист, хоть таким его не считают.

Ну посудите сами.

Гольбейн. Мёртвый Христос во гробу. 1521 - 1522.

Это ж чудовищно! Это ж усомнился художник в самой вере христианской! Это ж, как маньерист Эль Греко, от христианства отступивший в неоплатонизм, в котором нет свободы воли, как в христианстве, в котором всё – от Единого. И грех невозможен. И такое веручение воцарится-де в конце концов, а не грешное христианское.

Мне, конечно, захотелось посмотреть на того Гольбейна, с которым соотнёс Вайсберг своё живописание майдана.

Иллюстрированные истории Ветхого Завета. 1530.

Это изгнание из рая.

Не очень, можно сказать, уважает Гольбейн человечество. Как истый маньерист. Ингуманист. Поздний Рафаэль по сравнению с ним аж гуманистом кажется, хоть и он очень людьми недоволен. Настолько недоволен, что неживописным образом переиначил Матфея и в Преображение вставил гнев Христа по поводу новой просьбы исцелить. Хапатели, мол, проклятые. А живописно только каша людская выдаёт гнев художника. Гольбейн круче. Правда, другие иллюстрации не столь терпки. Ну, разве что сомнительные для достоинства человеческого моменты берёт Гольбейн: хитрые речи Авраама ("если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего"; а жара ж - как мимо идти-то?!), обман Ревеккою мужа своего, глупость фараона…

Так что поздний Рафаэль – представитель Позднего Возрождения, трагического героизма. Поздний Рафаэль наивый оптимист. Гольбейн же – маньерист, сверхисторический оптимист.

А кто Васберг?

Вот его "7 дней". Творения, видимо.

Вообще-то рисовать он умеет (да простится мне наивность незнакомого с ним зрителя).

Минималист какой-то. Ему должно быть не по дороге** с хапателями… европейского комфорта в скором европейском будущем.

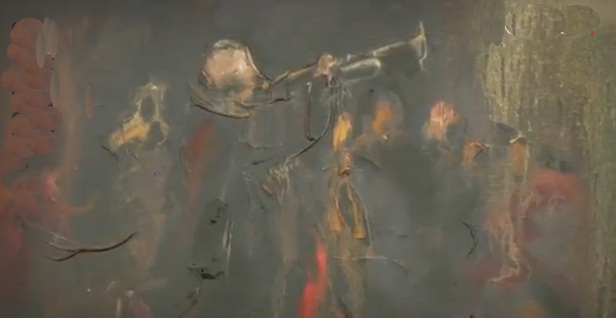

И вот - майдан. "СТІНА. 28.01 — 8.03.2014"

Что-то мне кажется, что он людей ненавидит ещё хуже, чем Гольбейн. Не "Беркут" у него в "Стене" изображён. Не антимайдан нарисован потёками краски-грязи.

И вот что рисуют во дворе его дома, наверно, правильно поняв его "Стену".

http://inforotor.ru/id/persons/Matvej_Vajsberg

В цитировавшемся интервью он хвастал, что сумел предотвратить строительство 50-этажного здания, которое б испортило вид из его окна. А о том, что не смог предохранить вид из своего окна вот от такой надписи он молчал. Может, и не было тогда этой надписи. Важно одно: нельзя слушать то, что говорит живописец словами.

А он говорит, что он – с майданом. И культурный Киев его считает своим, певцом майдана. Может, и искренно.

Высоцкого тоже любили все. И Рафаэля.

8 августа 2014 г.

Натания. Израиль.

Впервые опубликовано по адресу

http://www.pereplet.ru/volozhin/231.html#231

* - Ницше Рафаэля в негативизме не винил.

"Грек знал и ощущал страхи и ужасы существования: чтобы иметь вообще возможность жить, он вынужден был заслонить себя от них блестящим порождением грёз – олимпийцами… [дионисийская стихия] непрестанно всё снова и снова преодолевалась греками при посредстве того художественного междумирия [между титанами, побеждёнными олимпийцами, и людьми] олимпийцев или во всяком случае прикрывалась им и скрывалась от взоров. Чтобы иметь возможность жить, греки должны были, по глубочайшей необходимости, создать этих богов [не всех, а только олимпийских]… И для величайшего героя не ниже его достоинства стремиться продолжать жизнь, хотя бы и в качестве подёнщика. Так неистово стремится "воля" на аполлонической ступени к этому бытию, так сильно в гомеровском человеке чувство единства с ним, что даже обращается в хвалебную песнь ему…

…если мы… для возможности грезить с этой глубокой радостностью созерцания должны вполне забыть день с его ужасающей навязчивостью, то мы вправе истолковывать себе все эти явления, под руководством снотолкователя Аполлона, примерно следующим образом. Сколь ни несомненно то, что из двух половин жизни, бдения и сна, первая представляется нам без всякого сравнения более предпочтительной, важной, достопочтенной, жизнедостойной, даже единственно жизненной, я тем не менее решаюсь, при всей видимости парадокса, утверждать с точки зрения той таинственной основы нашей сущности, явление коей мы представляем, -- прямо обратную оценку сновидения. Действительно, чем более я подмечаю в природе её всемогущие… инстинкты, а в них страстное стремление к иллюзии, к избавлению путём иллюзии, тем более чувствую я необходимость метафизического предположения, что Истинно-Сущее и Первоединое, как вечно страждущее и исполненное противоречий, нуждается вместе с тем для своего постоянного освобождения в восторженных видениях, в радостной иллюзии…

…если мы отвлечёмся на мгновенье от нашей собственной "реальности", примем наше эмпирическое существование, как и бытие мира вообще, за возникающее в каждый данный момент представление Первоединого, то сновидение получит для нас теперь значение "иллюзии в иллюзии" и тем самым ещё более высокого удовлетворения исконной жажды иллюзии".

Это понять можно так. Реальность – иллюзия Первоединого. Это предопределяет тяготение к иллюзиям. Сон – иллюзия реальности. Можно сказать: иллюзия в иллюзии. Поэтому сон – так манящ.

"По этой самой причине внутреннему ядру природы доставляет такую неописуемую радость наивный художник и наивное произведение искусства, которое также есть лишь "иллюзия в иллюзии"".

Произведение ж – подобие действительности (имеется в виду, наверно, натуралистический стиль). Вот и получается и "иллюзия в иллюзии", и фундаментальная, онтологическая радость от натуралистического произведения.

"Рафаэль, сам один из этих бессмертных "наивных", изобразил нам в символической картине такое депотенцирование иллюзии в иллюзию, этот первопроцесс наивного художника…".

Объяснения слова "депотенционирование" нету, но, может, можно это перенести.

"а вместе с тем и аполлонической культуры. В его Преображении мы видим на нижней половине в бесноватом отроке, отчаявшихся вожатых, беспомощно перепуганных учениках отражение вечного и изначального страдания, единой основы мира: иллюзия здесь отражение вечного противоречия -- отца вещей. И вот из этой иллюзии подымается, как дыхание амброзии, новый, видению подобный, иллюзорный мир, невидимый тем, кто внизу охвачены первой иллюзией, -- сияющее парение в чистейшем блаженстве и безболезненном созерцании, сверкающем в широко открытых очах. Здесь перед нашими взорами в высшей символике искусства распростёрт аполлонический мир красоты и его подпочва, страшная мудрость Силена [дух природы], и мы интуицией понимаем их взаимную необходимость. Аполлон же опять выступает перед нами как обоготворение principii individuationis, в котором только и находит своё свершение вечно достигаемая задача Первоединого -- его избавление через иллюзию: возвышенным жестом он указует нам на необходимость всего этого мира мук, дабы под давлением его каждая отдельная личность стремилась к созданию спасительного видения и затем, погружённая в созерцание его, спокойно держалась бы средь моря на своём шатком челне" (Рождение трагедии из духа музыки).

- То есть, Ницше видит Рафаэля в этой картине не представителем Позднего Возрождение (разочаровавшегося в Высоком Возрождении, в Гармонии), а видит он Рафаэля представителем Высокого Возрождения, не разочаровашимся ещё. Раз аполлоническое территориально на картине выше дионисийского, то можно "спокойно" держаться среди бурь.

Ницше не замечает, что и в верхней части есть буря-облако. Не замечает, что и в нижней части большинство небезнадёжные сами по себе люди. Наконец, не замечает, что дата окончания картины совпадает с датой смерти художника, что должно б наводить на подозрение, что он мог стать другим, чем о нём знали до того – как о художнике Высокого Возрождения.

28.01.2015

_**_- Это не точно, оказалось, что "не по дороге". Просто его мещанский идеал – покой (см. тут). А тут стряслась революция во имя индивидуализма. Он, как тоже индивидуалист (мещанин же), к неё примкнул. Но.