Genevoix-Eparges (original) (raw)

MAURICE GENEVOIX AUX ÉPARGES

MICHEL BERNARD, 1915 : les Éparges, cette bataille qu’un grand écrivain a ressuscitée

« Ce que nous avons fait, c’est plus qu’on pouvait demander à des hommes, et nous l’avons fait », a écrit Maurice Genevoix.

Le 17 février1915, à 14 heures, après que le génie a fait exploser quatre mines sous la première ligne allemande, après que l’artillerie l’avait pilonnée, les hommes du 106e régiment d’infanterie gravissaient la pente de la butte des Éparges et prenaient pied sur sa crête, un chaos où n’avait survécu qu’une poignée de soldats bavarois hébétés. Le lendemain, un déluge d’obus et une contre-attaque vigoureuse rendaient la crête aux Allemands. Le commandement français faisait alors de nouveau donner l’artillerie et lançait à l’assaut les mêmes troupes. Au soir du 18 février, elles tenaient la position et s’y maintenaient. Plus rien ne les en chasserait.

Rien, ce serait trois mois de bombardements massifs, d’attaques et contre-attaques, de combats au corps-à-corps, à coups de fusils, de revolvers, de grenades, de lance-flammes. Sur un terrain à peine plus grand que les Buttes-Chaumont, l’acharnement des deux adversaires, la ténacité de leurs fantassins, l’activité de leurs artilleurs, firent 20 000 morts: 10 000 pour les Français, 10 000 pour les Allemands. À la fin, au mois de mai, les Allemands tenaient encore le bout de la crête et les Français n’avaient gagné qu’une vue sur la colline d’après, celle de Combres. Les Américains la prendraient trois ans et demi plus tard, avec toutes les Côtes de Meuse et la plaine de la Woëvre, en septembre 1918.

Les chefs avaient dit aux soldats qu’il fallait conquérir la butte parce que de là-haut, dominant l’ennemi, on l’obligerait à desserrer son étreinte sur Verdun. Pour la même raison, au même moment, à l’ouest du camp retranché de Verdun, l’infanterie française était montée à l’assaut de la butte de Vauquois. Elle s’y maintint jusqu’à la fin de la guerre au prix de souffrances immenses dont André Pézard a fait le bouleversant récit dans Nous autres à Vauquois. L’état-major croyait encore aux avantages tactiques des points hauts, les soldats aussi. Ils pensaient délivrer une parcelle de la terre de France. Personne ne leur avait dit que l’objectif était surtout de fixer l’armée allemande sur le front ouest pour soulager l’armée russe en difficulté à l’Est. Est -ce que l’on meurt pour cela?

Les combats des Éparges furent un des épisodes les plus atroces d’une guerre atroce. À Verdun seulement, l’écrasement de l’infanterie par l’artillerie lourde atteignit une intensité comparable. L’horreur de Verdun, ce champ de bataille corrompu par la ferraille, la chimie des explosifs, les immondices, les cadavres empilés, mutilés, pourrissants, le sang et les sanies, les hommes des Éparges l’avaient connue dans une bataille obscure, aux enjeux incompréhensibles. Ils gelaient dans leurs uniformes de la mobilisation, leur pantalon rouge, parfois troqué contre une culotte de velours, sous leur képi rouge couvert d’une toile bleue.

La pluie d’hiver, qui gouttelait de la visière de cuir, leur ruisselait sur le visage et sur toute la peau. Leur mère, leur femme leur avaient envoyé une cagoule, une écharpe, des moufles de laine tricotée et un gros chandail qui tendait les boutons de leur capote couverte de boue. Ils tenaient comme ça, dans l’hiver et sous les obus, dans la boue froide et gluante des Eparges. Trois à quatre jours d’affilée en première ligne, trois jours en deuxième ligne, trois jours de repos, puis de nouveau la première ligne. On n’avait pas encore compris qu’à ramener chaque fois les mêmes hommes sur le même champ de massacre, on tuait en eux, avant la vie, l’espoir d’en sortir vivant.

Il existe des photographies célèbres, mais souvent mal attribuées, de ces hommes, des cadavres qui les entourent et de l’aspect du champ de bataille des Éparges. Elles ont été prises pendant une brève accalmie du combat, par un lieutenant du génie, Jules Carbonne. Contre le règlement, il les avait envoyées à L’Illustration qui les a publiées le 27 mars 1915. Maurice Genevoix, dans Ceux de 14, a montré ce soldat, sous le pseudonyme de Cabotte, avec son Kodak sur le ventre, qui photographie l’incroyable, s’exclame avec un fort accent gascon et n’en revient pas d’être encore vivant quand tout est mort et détruit autour de lui.

C’est pourtant à son camarade, le futur écrivain, qui fut une de ces silhouettes grelottant dans la brume, dans l’énorme labour de la forêt bombardée, au milieu des ordures et des corps démembrés, que l’on doit la mémoire de ces jours terribles. Les Éparges, parmi les sanglantes offensives françaises de 1915, ont atteint un sommet de violence. Il n’en subsisterait que quelques chiffres consternants, parmi d’autres chiffres consternants, quelques récits effrayants, parmi d’autres récits effrayants, si ne s’était trouvé parmi les combattants le sous-lieutenant Maurice Genevoix. C’est à lui que l’on doit un des témoignages les plus poignants, et certainement le plus ample et le plus complet, de ce que fut la Première Guerre mondiale pour les hommes du front.

Un grand document, une lecture indispensable pour qui souhaite approcher la réalité humaine de la Grande Guerre, et beaucoup plus. Une œuvre littéraire puissante, née dans les tranchées et les trous des Éparges, un chef-d’œuvre singulier où la sensibilité à vif d’un survivant, meurtri dans sa chair, amputé de sa jeunesse, a recueilli, avec les voix et les visages de ses camarades disparus, un moment de la souffrance humaine. L’écrivain, jusqu’à la fin de sa vie, est revenu aux Eparges. Se recueillant sur la tombe de son ami, Robert Porchon, tué le 20 février, à vingt ans, par un éclat d’obus au pied de la butte, à l’endroit où il repose depuis un siècle, Maurice Genevoix a vu la forêt revenir et recouvrir les traces, il a regardé les paysans meusiens replanter la vigne et les mirabelliers sur les sapes et les abris comblés, et, dans ce beau paysage, il a écouté les oiseaux. Leurs chants, comme autrefois sous les bombardements, le consolaient de la méchanceté et de la folie des hommes.

Michel Bernard, ancien élève de l’ENA, haut fonctionnaire, auteur de Pour Genevoix (Table ronde, 2011, 208 p.)

dans Le Figaro du 6 avril 2015, p. 18

Monument aux Morts de la 12e DI, au point C, crête des Éparges (wiki)

Maurice GENEVOIX, Ceux de 14 - Les Éparges, extraits

1er août 1914 : la France décrète la mobilisation générale. Le 2 août, Genevoix, brillant normalien qui n'a pas 24 ans, rejoint le 106e régiment d'infanterie comme sous-lieutenant... Il participe à la bataille de la Marne, puis aux opérations de La Vaux-Marie et Rembercourt. En septembre, son régiment stationne sur la Tranchée de Calonne et se bat dans le bois de Saint-Rémy. Genevoix est blessé près de l'endroit où Alain-Fournier a été tué. Pendant quatre longs mois, il défend la colline des Eparges où les combats se font au corps-à-corps, à la grenade et sous le feu des obus. Son ami Robet Porchon est tué en février. Au début de 1915, il est promu lieutenant. Il vit alors le quotidien du fantassin, la boue, le sang, la mort, alors que le commandement croit encore à une guerre courte. Le 25 avril 1915, près de Rupt, trois balles le blessent très grièvement. Évacué, il rentre à Châteauneuf-sur-Loire. Il sera réformé après sept mois de soins, le bras et la main paralysés.

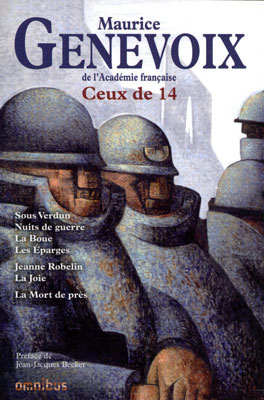

Dès 1916, Genevoix publie Sous Verdun, écrit en quelques semaines et largement censuré. Suivront Nuits de guerre (1917), Au Seuil des Guitounes (1918), La Boue (1921) et Les Eparges (1923), remaniés et réunis sous le titre de Ceux de 14 en 1949.

"Lorsque j'ai su, plus tard, qu'Alain-Fournier avait été "porté disparu" dans la nuit du 22 septembre aux avancées du bois de Saint-Rémy, j'ai été sûr d'avoir entendu, cette nuit-là, ses dernières plaintes de vivant. De même ai-je vu, aux premiers jours d'avril, du haut de la crête des Éparges dont la conquête, depuis février, nous avait coûté dix mille morts, sortir des parallèles d'assaut les lignes de soldats bleu et rouge qui attaquaient aux lisières de la Woëvre des villages dont la possession ne nous eût, tactiquement, rien apporté. Ils attaquaient à découvert. Du haut de notre belvédère, je les voyais sortir des parallèles, tomber par files entières dans un silence saisissant. Quelques secondes après seulement, amenuisé par la distance, nous arrivait le crépitement, comme d'une toile longuement déchirée, des mitrailleuses qui venaient de les abattre. À la jumelle, je distinguais très bien ceux qui ne se relèveraient pas. Après seulement, comme pour Alain-Fournier, j'ai su que Louis Pergaud était l'un d'eux, que l'"ombre de la mort" avait, ce maton-là, "voilé ses yeux". (_Trente mille jour_s, 1980, p. 149)

"Les jeunes hommes de mon âge ont été confrontés à une épreuve provoquée dont la tension et la durée, outrepassant toute loi naturelle, ont fait une monstruosité. Pas un de ceux qui lui ont survécu dont la survie n'ait été changée. Je suis l'un d'eux." (Trente mille jours, p. 153)

|

|

|---|

Pages de l'édition Flammarion 2013

710 - 17 février 1915

Nous sommes debout lorsque les fumées monstrueuses et blanches, tachées de voltigeantes choses noires, se gonflent au bord du plateau, derrière la ligne proche de l'horizon. Elles ne jaillissent pas ; elles développent des volutes énormes, qui sortent les unes des autres, encore, encore, jusqu'à former ces quatre monstres de fumée, immobiles et criblés de sombres projectiles. Maintenant les mines tonnent, lourdement aussi, monstrueusement, à la ressemblance des fumées. Le bruit reflue, roule sur nos épaules ; et tout de suite, de l'autre côté, du même côté, de tous les vals, de toute la plaine et du ciel même, les canons lâchent les vannes déferlantes du vacarme. "En avant ! Par un ; derrière moi." Nous montons vers l'entrée du boyau, sans la voir, bousculés par les chocs innombrables des bruits, titubants, écrasés, obstinés, rageurs. "En avant ! Dépêchons-nous !" Le ciel, craque, se lézarde et croule. Le sol martelé pantelle. Nous ne voyons plus rien, qu'une poudre rousse qui flambe ou qui saigne, et parfois, au travers de cette nuée fuligineuse et puante, une coulée fraîche d'adorable soleil, un lambeau de soleil mourant. "En avant ! Suivez... En avant... Suivez..." [...]713 - 17 févrie_r_ Toujours la même chose : des vols d'obus lointains, des tonnerres lourds, et tout près, rasant nos têtes, la voûte forcenée des 75. La tranchée a l'air creusée par elle, comme par un pic monstrueux ; la terre ne cesse de fumer, dans une moiteur de blessure fraîche ; et sur cette terre bouleversée des éclats brillent, allument des lueurs nettes et méchantes, se pressent autour de nous sans vouloir s'éteindre encore et retomber enfin à l'immobilité des choses. L'espace est plein d'éclats vivants. On les entend qui ronflent, sifflent, ronronnent et miaulent ; ils frappent la glaise avec des chocs mats de couteaux, heurtent la voûte tintante qui durement les rabat, en des stridences exaspérées. […] "Debout ! Ceux de la 7e, debout ! Par un, derrière moi, dans la sape." La voûte, s'est élevée tout à coup, plus large, plus lente, plus humaine. On entend siffler distinctement le coup de fouet de chaque trajectoire ; on sépare chaque éclatement des autres ; la fumée glisse sur nous, coule à nos pieds comme une étoffe ; nos fronts émergent à la lumière. [...]

723 - 18 février

Il y a deux cadavres à l'entrée de la sape : on voit leurs jambes à pantalons rouges, qui dépassent du chaos des madriers ; on ne peut pas se tromper à l'immobilité de ces jambes-là. Il y a aussi un blessé qui se traîne sur le ventre, qui se tend de toutes ses forces vers notre ancienne tranchée de tir ; on distingue près de lui un morceau de métal qui brille, une vieille boîte à conserves, ou un éclat de bombe tordu. Les obus sont plus lourds que cette nuit ; le tremblement du sol, lorsqu'ils tombent, est plus ample, plus appuyé contre nos corps. Le jour grandit; les nuages s'évaporent en brume fine par-dessus les fumées noires et fauves ; il y a des instants où l'air devient blond de soleil caché ; puis, à nouveau, il se glace et se fige. Deux obus détachés de l'immense bombardement; deux obus pour nous, qui nous ont visés... Mais rien que nous ne connaissions : un vol plus court, un sifflement tout à coup suspendu, et puis l'air qui nous gifle, nos tympans qui éclatent, et toutes les pierres, toutes les mottes, tous les débris informes qui retombent, durs et lourds, au bourdonnement d'éclats déjà lointains. Encore sur nous. On ne peut plus se redresser, regarder autour de soi. Il faut se coller à la terre, du même côté de l'entonnoir, vers le sud. De l'autre côté la terre est nue, avec des marbrures noires ou rouillées, des loques de drap éparses, un vieux bidon sorti de son enveloppe, des flaques d'eau couleur d'acide picrique. De notre côté, c'est une épaisseur confuse et remuante, une croûte d'hommes qui boursoufle la boue. Un obus près du blessé qui rampe. Il a disparu dans la fumée. Il est mort. [...]746 - 19 février

Les obus tombent; tout se réduit à cela, qui dure, qui ne s'interrompt jamais. Il y a des instants où l'on a peine à concevoir cette réalité continue, cette persistance prodigieuse du vacarme, ce tremblement perpétuel du sol sous de tels coups multipliés, et cette odeur de l'air, suffocante, corrosive, et ces fumées toujours écloses et dispersées, écloses encore ici ou là, quelque part où on les voit toujours. Manger ? Dormir ? Cela n'a même plus de sens. On a peut-être très faim et très soif ; on a peut-être sommeil. De temps en temps, on grignote quelque chose, un vieux morceau de sucre grisâtre trouvé au fond de la musette, une bribe de chocolat suintante, saupoudrée de miettes de tabac. On ne dort pas, j'en suis bien sûr. [...]769 - 20 février

Et toujours les mêmes flaques jaunes, les mêmes épaves innommables, les mêmes souillures, la même misère poisseuse, tachée de boue, rongée de boue. Et la pluie qui ruisselle là-dessus ; et les obus qui tombent toujours, avec les mêmes sifflements, les mêmes chuintements, les mêmes explosions, les mêmes colonnes de fumées sombres; et les shrapnells qui tintent là-bas, qui poursuivent depuis cinq jours, le long des routes qui s'éloignent, les groupes chancelants des blessés... C'est beau, tout ça ! Oh! c'est du propre...

ERNST JÜNGER AUX ÉPARGES

Ernst Jünger avait 19 ans et préparait le baccalauréat lorsque, le 1er août 1914, il fut surpris par la décret de mobilisation générale et dut se rendre à Hanovre, puis partir pour le front de Champagne à la fin décembre. Il se retrouva près de la Tranchée de Calonne au milieu des combats d'artillerie : "La bataille des Éparges fut mon baptême du feu. Il était tout autre que je ne l'avais imaginé. J'avais pris part à une grande opération guerrière sans voir un seul de mes adversaires…"

Le crépuscule tombait quand nous reçûmes l'ordre de reprendre notre avance. Notre itinéraire nous mena, par d'épais fourrés fouettés de balles, jusqu'à un boyau interminable que les Français en fuite avaient parsemé de paquetages. Près du village des Éparges, sans avoir de troupes devant nous, nous dûmes tailler une position dans la roche dure. Je finis par tomber dans un buisson pour m'y endormir. Parfois, je voyais encore, du fond de mon demi-sommeil, les obus tracer leurs arcs au-dessus de moi, leurs fusées crachant des étincelles. "Debout, mon gars, on s'en va!" Je m'éveillai dans l'herbe humide de rosée. Nous revînmes en courant au boyau, à travers la gerbe sifflante d'une mitrailleuse, et nous occupâmes une position abandonnée par les Français à l'orée du bois. Une odeur douceâtre et un paquet accroché dans le réseau des barbelés mirent mon attention en éveil. Je bondis hors de la tranchée dans le brouillard de l'aube et me trouvai devant le cadavre recroquevillé d'un Français. Une chair de poisson, décomposée, luisait d'un blanc verdâtre dans l'uniforme en lambeaux. Me retournant, je sautai en arrière, saisi d'horreur: près de moi, une forme humaine était accroupie contre un arbre. Elle portait les cuirs brillants des Français et avait encore au dos le sac haut chargé, sommé d'une gamelle ronde. Des orbites caves, quelques touffes de cheveux sur le crâne d'un brun noir m'apprirent que je n'avais pas affaire à un vivant. Un autre était assis, le buste replié en avant sur ses jambes, comme s'il venait de s'écrouler. Les alentours étaient parsemés d'autres cadavres par douzaines, pourris, calcifiés, momifiés, figés dans une inquiétante danse macabre. Les Français avaient dû tenir des mois auprès de leurs camarades abattus, sans pouvoir les ensevelir. Dans les heures du matin, le soleil perça le brouillard et nous pénétra d'une tiédeur bienfaisante. Quand j'eus un peu dormi dans le fond du boyau, la curiosité me poussa à inspecter la tranchée déserte conquise la veille. Le sol en était couvert de monceaux de ravitaillement, de munitions, de pièces d'équipement, d'armes, de lettres et de journaux. Les abris avaient l'air d'une friperie après un pillage. Dans ce désordre gisaient les corps des braves défenseurs, dont les fusils étaient encore appuyés aux créneaux. D'une charpente aplatie par les obus, un tronc sortait, coincé entre les poutres. La tête et le cou étaient arrachés, des cartilages blancs luisaient dans la chair d'un noir rougeâtre. J'avais du mal à comprendre. Un tout jeune garçon était couché auprès, sur le dos, les seux vitreux et les poings raidis dans l'attitude de la visée. Étrange sentiment que de regarder de tels yeux morts, interrogateurs; c'est un frisson dont je ne me suis jamais complètement débarrassé, de toute cette guerre.

Orages d'acier, Les Éparges, Journaux de guerre 1914-1918, éd. Pléiade p. 20.

La nécropole des Éparges

Le monument du 106e RI aux Éparges

La statue de Genevoix à la mairie des Éparges

"Ce que nous avons fait, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes… Et nous l'avons fait"

MAURICE GENEVOIX, LA VOIX DES COMBATTANTS par Olivier CHALINE

(Communication à l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen le samedi 8 novembre 2014)

Peu de jours après l'attentat de Sarajevo, l'été étant là, Maurice Genevoix quitta la rue d'Ulm dûment pourvu de mouches et d'hameçons pour retrouver Châteauneuf-sur-Loire et s'adonner aux plaisirs de la pêche. Les nouvelles en provenance d'Europe centrale n'altérèrent pas la joie des vacances retrouvées sur les grèves de Loire. Au jeune normalien comme aux habitants de ce gros bourg proche d'Orléans, l'ultimatum austro-hongrois était une chose lointaine. Et pourtant… "quelque chose en moi savait déjà, semblable à la détresse des bêtes à l'approche d'un cataclysme", devait-il écrire plus tard. Le vendredi 31 juillet, jour de marché à Châteauneuf, accompagné d'un cousin, il monte le soir venu dans le clocher de l'église, obéissant "au secret et fort désir de dire adieu à [s]es horizons familiers". Maurice Genevoix a écrit à plusieurs reprises le récit de ce moment comme si, par-delà les années, l'intensité de la séparation l'étreignait encore. En 1964, il racontera comment les cloches — sans doute celles de l'angelus – se mirent à sonner, saisissant les deux jeunes hommes dans leur ouragan sonore fendant le val (1). En 1980, dans Trente mille jours, il énumère les noms, chers entre tous, des lieux de la petite ville dont il emplit son regard au moment de la perdre. "Entre eux et moi personne ; personne que ma propre enfance et la pensée poignante de ma jeune mère disparue, de ce qui passe et meurt au sein des apparences et de leur trompeuse durée" (2).

Trois jours plus tard, le 2 août, il traverse Paris en pleine mobilisation générale, faisant halte pour un autre adieu, celui à l'École normale supérieure dont il salue le secrétaire général, Paul Dupuy, avec qui il devait entretenir une passionnante correspondance depuis le front puis l'hôpital (3). Le soir même, le sous-lieutenant de réserve Maurice Genevoix arrive à Châlons-sur-Marne pour rejoindre son corps, le 106e régiment d'infanterie, une unité d'active déjà déployée en couverture face à la frontière mosellane. Le 25 août, il quitte le dépôt, sans savoir vers quelle destination: les environs de Verdun. Les

interminables journées de marche se succèdent, jusqu'à ce que, le 6 septembre, au SE de Verdun que les Allemands menacent de tourner, Genevoix et ses hommes découvrent la réalité du feu. Ils sont vraiment entrés dans la guerre. Genevoix combat jusqu'à sa triple blessure du 25 avril 1915 aux Éparges qui fait de lui un mutilé, un survivant.

Cette expérience, il l'a racontée dans cinq volumes, Sous Verdun 1916, Nuits de guerre 1917, Au seuil des guitounes 1918, La Boue 1921, Les Éparges 1923, devenus quatre et réunis en 1949 sous le titre Ceux de 14 (4). Intituler des souvenirs Ceux de 14 leur donne une portée générale et achève de faire de celui qui les a écrits la voix des combattants. Tel est désormais le rôle échu à leur auteur, rôle auquel il ne s'est pas dérobé jusqu'à sa mort en 1980, revenant sur sa Grande Guerre dans plusieurs ouvrages, articles, interviews et émissions. Pourtant si Genevoix est bien devenu la voix des combattants, ce n'est pas d'abord parce qu'il fut un écrivain célèbre, académicien de surcroît ou parce qu'il vécut longtemps. Ce n'est non plus parce qu'on le lui aurait demandé en haut lieu. La réponse se trouve tout simplement dans ses écrits, autrement dit dans son expérience de guerre (5).

Comment Maurice Genevoix a-t-il ressenti l'impérieux devoir de témoigner pour ses camarades, et notamment pour ceux qui sont tombés ? L'expérience du feu du guerrier Genevoix permet de comprendre la double responsabilité de l'officier qui commande et qui parle pour les morts ainsi que la manière de rendre compte de ces vies perdues et de la mort vue de près.

Le guerrier Genevoix

Le très vieux Monsieur qui, dans les années 1970, évoquait la Grande Guerre et ses camarades tués, l'académicien français devenu secrétaire perpétuel, ne doivent pas faire oublier le jeune homme de 1914 et le guerrier que fut consciemment et résolument Maurice Genevoix. La guerre l'a saisi alors qu'il avait 23 ans, dans sa deuxième année rue d'Ulm.

Une photographie du sous-lieutenant Genevoix nous permet d'entrevoir une personnalité, celle du "gosse joyeux et un peu fou" que dépeint Paul Dupuy: un jeune homme bien fait et qui ne doute pas de ses succès féminins présents ou à venir, tournant le compliment et les vers pour les demoiselles; le normalien qui, avec son camarade Pierre Hermand (tué en 1915), a partagé la place de cacique de leur promotion (celle de 1912), des capacités intellectuelles sortant de l'ordinaire, une vaste culture, le goût pour le canular et l'ironie; l'officier de réserve, résistant et sportif, qui est passé par le bataillon de Joinville pendant l'année de service militaire qui a précédé son entrée rue d'Ulm. Il l'a jugée moins contraignante que l'internat du lycée.

Tout cela dépasse déjà la simple apparence. Allons plus loin, Genevoix a voyagé, en Allemagne, et il parle allemand en plus de sa connaissance du latin et du grec. Il ne voit pas nécessairement son avenir devant une classe de lycée. Politiquement, il se définit comme un "maraîchin", un modéré, à la veille de la guerre, ni pour ni contre la loi portant, en 1913, le service militaire à trois ans, s'amusant à doucher avec le "serpent de mer", la lance à incendie, camelots du roi et socialistes qui en viennent aux mains. Il admire le fameux bibliothécaire de la rue d'Ulm, Lucien Herr, sans être pour autant devenu socialiste. Il voue le plus grand respect au secrétaire général, Paul Dupuy, qui sera, avec son père, le principal destinataire de sa correspondance de guerre. Assistant à un discours de Paul Déroulède, l'orateur nationaliste, il en revient horrifié, mais, lui-même n'a rien d'un pacifiste et le portrait qu'il a donné d'un de ses soldats qui se vantait de l'être n'est pas des plus flatteurs: "l'homme des longues conférences, pacifiste au sirop de groseille, barbu comme une réclame de sève capillaire, douceâtre, poli, dangereux…" (6). L'armée a été pour Genevoix une grande récréation après la khâgne.

Faut-il rappeler aujourd'hui, alors que tant de catégories inadéquates sont anachroniquement placées sur une réalité plus subtile, que l'on pouvait en ce temps être profondément patriote sans rêver, pour autant, d'exterminer ses voisins? La patrie était une évidence et elle était d'abord faite de ces réalités simples et aimées qui avaient pour nom Châteauneuf, les grèves de Loire, les levées épousant la courbe du fleuve, la ligne sombre à l'horizon annonçant la Sologne. Elle unissait des hommes, des bêtes, la nature et c'est elle que porte jusqu'à la ligne de front le chant des cloches (7). Le sous-lieutenant Genevoix, une fois la campagne commencée, souffre de voir des villages pillés et dévastés, l'église de Rembercourt-aux-Pots qui flambe dans la nuit, les cadavres des Français disposés dans une macabre mise en en scène par les Allemands en retraite. Son patriotisme s'exprime lorsqu'il prend conscience, le 10 septembre au lendemain de la Marne, qu'une grande bataille a été gagnée: "Une houle de joie me bouleverse, un élan très fort et très doux, fervent, religieux. Que ce soit vrai ! Que ce soit vrai ! L'effroyable tension nerveuse qui me tenait crispé depuis des heures a cassé tout d'un coup. Je me sens très petit, très faible, avec un grand désir de pleurer longuement, sans contrainte" (8). C'est alors qu'il se sent entouré des siens, protégé par eux: "J'écoute en moi leurs voix familières, graves, un peu solennelles, si douces pourtant, et qui me disent : 'Aie foi. C'est en ce moment, c'est au long des minutes cruelles que tu gagnes de nous revoir'".

Mais la guerre ne s'est pas arrêtée et cet homme est devenu un guerrier. En cela il est semblable à tant de ses camarades normaliens, mobilisés comme officiers d'infanterie et qui appliquent à leur nouveau métier la même conscience que celle avec laquelle ils avaient étudié puis, pour les plus âgés, instruit leurs lycéens. L'excellent élève affleure encore sous le lieutenant qui se soucie, lors du premier combat, que sa troupe soit bien ordonnée et manœuvre comme à l'exercice. Mais très vite, dès le baptême du feu, une métamorphose est survenue. Réserviste, Genevoix revendique d'être un guerrier, notamment devant les militaires de carrière. À l'un d'eux, il assène: "Je suis meilleur guerrier que vous […] J'ai abordé cette guerre, de vous et de moi inconnue, libre de toute idée préconçue, et donc en état de disponibilité intégrale. Vous non." (9)

Prenons au sérieux ce que nous lisons. Genevoix a aimé se battre, même si, à la différence de Jünger, il n'a pas aimé la mort. La manière dont, parvenu au terme de sa vie, il décrit ses impressions lors de la découverte de la guerre, est sans équivoque: "J'avais été, dès les premiers contacts, extraordinairement attentif, voué sans réserve à un métier inconnu, à coup sûr dangereux et dur, mais accepté quel qu'il pût être. Si je devais caractériser d'un mot mon état d'esprit en ces jours, j'écrirais le mot 'curiosité'. Triste jusqu'au fond de l'âme, j'étais en même temps curieux, intensément, de toute part ouvert et réceptif, intéressé au point d'en oublier mon appréhension ou ma peur." Le combattant n'a jamais cessé d'être un esprit agile et en alerte, prêt à tout capter d'une expérience aussi insolite. Surtout, il a su à s'adapter très vite à ce "métier inconnu", celui d'une guerre si rapidement sortie de tous les cadres prévisibles. En termes modernes, il ne lui a pas fallu longtemps pour devenir pleinement "opérationnel". On le devine à telle ou telle remarque sur l'efficacité dévastatrice des feux de salve qu'il commande en diverses circonstances pour briser l'assaut adverse. "Les abominations des Éparges, cette traversée d'enfer qui avait duré deux mois, moralement aussi avait achevé de m'endurcir, de m'entraîner à l'oubli de moi, à une libération affective qui me laissait entièrement disponible pour le souci quotidien de mes tâches, de mes hommes, et lorsque l'heure sonnait, de l'action. Ainsi étions-nous nombreux, de ce printemps 1915, jeunes officiers de troupe, mûris et trempés par la guerre, nés de la guerre et désormais intégralement voués" (10).

Lors des premiers engagements, il éprouve l'exaltation du combat et ne le cache pas. "J'avais perçu à plein dans sa réalité absurde le grandissement soudain, la nudité aussi, du corps charnel qui de toute sa chair se sent vivant et se perçoit tuable. Mais très vite, après deux ou trois 'bonds', cela disparaissait du champ de ma conscience, balayé par une houle puissante et que je n'eusse osé nommer: le sentiment même du danger, du fait même de son acuité, devenait une sorte de joie, trouble et forte, accordée aux battements du sang." (11). Le combat suscite l'oubli de soi, une sorte de libération affective.

Il connaît aussi l'horreur de découvrir une tranchée de soldats français égorgés dans leur sommeil. Désormais impossible d'oublier ce qu'ont fait les "chourineurs": "À cause d'eux, j'ai toujours refusé la résignation et la paix" (12). Il a éprouvé le combat de nuit dans les bois, notamment à la Vaux-Marie, lorsque les Allemands tentent de couper Verdun du reste de la France. C'est une des quelques circonstances dans lesquelles il parle de la mort donnée : "Avant de rallier les chasseurs, j'ai rattrapé encore trois fantassins allemands isolés. Et, à chacun, courant derrière lui du même pas, j'ai tiré une balle de revolver dans la tête ou dans le dos. Ils se sont effondrés avec le même cri étranglé". C'est à propos du même combat que Genevoix a parlé de "la volonté de tuer pour continuer à vivre" qui anime ses hommes. Faut-il insister sur le fait que de son aveu même, du 6 au 10 septembre, ses 70 soldats ont été réduits à 21 ? (13)

Maurice Genevoix n'a donc pas seulement été un combattant. Il a été un guerrier qui s'est découvert pleinement adapté à ce monde inconnu et brutal dans lequel il a été soudainement plongé. Il a éprouvé avec joie et étonnement sa propre force et sa résistance physique: "Elle est étrange et merveilleuse, la facilité à s'adapter que je constate chaque jour chez les plus simples d'entre nous. Notre rude vie nous a façonnés, et pris pour tout le temps qu'elle durera. Il semble à présent que nous soyons nés pour faire la guerre, coucher dehors par n'importe quel temps, manger chaque fois qu'on trouve à manger, et tout ce qui peut se manger" (14). Il a été, aux yeux de ses hommes et de ses camarades officiers "l'intuable", l'homme à la chance incroyable, qui, par trois fois, échappe de justesse à la mort. Peu s'en est fallu que la troisième fois fût fatale. Il a surtout été, lui plus jeune que la plupart des hommes sous ses ordres, celui qui, dès le premier combat, a reçu toute leur confiance et c'est ce don sans retour qui l'a engagé envers eux.

La responsabilité de parler

Parler est une responsabilité inséparable d'un devoir intensément ressenti et accepté. D'août à septembre 1914, soit le moment où le front se stabilise, Genevoix a tenu un journal qui est à l'origine de plusieurs autres types de textes: les lettres à Paul Dupuy, dans lesquelles il exprime ce qu'il ne veut pas écrire à son père afin de ne pas l'inquiéter davantage; les quatre volumes publiés de 1916 à 1923 et qui, justement, ont été suscités par Paul Dupuy, au départ à l'insu de leur futur auteur.

La responsabilité de parler c'est d'abord celle de l'officier qui a mené ses hommes au feu en découvrant à quel point ils lui ont fait confiance. Il se pourrait bien que tout se soit joué lors du premier engagement, le 6 septembre 1914. C'est alors que, tout à la fois, Genevoix est né à la guerre et à l'écriture. De cet épisode aussi, Genevoix a donné plusieurs récits qui, loin de se contredire, se complètent. Par son gendre Bernard Maris, nous savons qu'il en avait souvent parlé à ses proches . Mais c'est au soir de sa vie, dans Trente mille jours, qu'il en exprime par l'écriture la pleine signification. Toute sa section est aplatie au sol par la violence du bombardement allemand. Lors d'une accalmie, il relève prudemment la tête et regarde autour de lui: "Et je vis : une autre tête, une seconde, encore une, et bientôt une vingtaine avancées d'un mouvement exactement semblable au mien, mais qui toutes me regardaient. De quels regards ! Attentifs, scrutateurs, cherchant à l'évidence le recours et l'appui ; et tous – qui plus, qui moins – mêlant l'appel l'anxiété. C'est ce souvenir-là qui l'emporte sur celui de la peur animale, le recours sans second que j'y ai moi-même trouvé, le sentiment merveilleusement tonique d'une responsabilité d'homme et d'une appartenance qui m'obligeaient une fois pour toutes. J'étais là dans un monde où l'on ne pouvait plus mentir" (16).

Responsabilité et appartenance : les deux maîtres mots sont prononcés qui expliquent à la fois la manière dont Genevoix a commandé et celle dont, ensuite, il a écrit. Plus encore que les paroles, les échanges de regard sont essentiels dans Ceux de 14. Ce sont eux qui expriment l'attente et la confiance des soldats envers le jeune sous-lieutenant comme la responsabilité entièrement assumée par celui-ci. Ainsi, les hommes se trouvent comme cousus ensemble, réunis par une commune appartenance, une communauté de destin et d'épreuves. Les échanges de regard, ce sont aussi d'une manière qui engage encore plus radicalement ceux qui surviennent entre Genevoix et des mourants. Aux Éparges, dans un coude de tranchée sournoisement exposé au feu d'un tireur ennemi, c'est le regard muet mais terriblement expressif d'un moribond qui lui permet d'éviter d'être tué à son tour. Avec une très grande retenue, Genevoix évoque les derniers instants de plusieurs de ses camarades. Faut-il préciser qu'il a été abattu le 25 avril alors qu'il venait de tenir la main d'un des siens à l'agonie.

L'appartenance à une communauté de combattants qui fait naître la responsabilité de parler d'eux et pour eux, Genevoix l'a vécue de plusieurs manières qui se superposent dans ses narrations.

Sous ses ordres, il y a un extraordinaire rassemblement d'hommes si dissemblables : l'ancien légionnaire, le pacifiste bavard et ricaneur, son ordonnance dévouée et efficace, le coiffeur, le mineur du Nord, le valet de ferme et tant d'autres. Genevoix ne nourrit aucune illusion sur tel ou tel d'entre eux. En témoignent ces lignes décapantes lorsqu'il évoque leur arrivée à Noël 1914 à Rupt-en-Woëvre: "Je les ai trop regardés vivre. Je sais que celui-ci est un lâche, et celui-ci une brute et celui-là un ivrogne. Je sais que le soir de Sommaisne, Douce a volé une gorgée d'eau à son ami agonisant ; que Faou a giflé une vieille femme parce qu'elle lui refusait des œufs ; que Chaffard, sur le champ de bataille d'Arancy, a brisé à coups de crosse le crâne d'un blessé allemand… J'ai trop regardé les lueurs troubles de leurs yeux, les tares de leurs visages, tous leurs gestes de pauvres hommes. Je les ai regardés faire la guerre, et j'ai cru que je les voyais, peut-être que je les connaissais". Et pourtant, c'est la fraternité qu'il éprouve devant ces hommes fourbus qui se tassent à l'ombre de l'église, tâchant de se réchauffer. Le récit de cette nuit de Noël 14 est un des moments les plus singuliers de toute la narration : entièrement au futur. Nuit imaginée ou nuit réellement vécue ? avec la crèche, la messe de minuit, les prières des soldats auxquelles se joint sa propre voix : "Pitié pour nos soldats qui sont morts : Pitié pour nous vivants qui étions auprès d'eux, pour nous qui nous battrons demain, nous qui mourrons, qui souffrirons dans nos chairs mutilées : Pitié pour nous, forçats de guerre, qui n'avions pas voulu cela, pour nous qui étions des hommes et qui désespérons de jamais le redevenir!" (18).

C'est cette très grande sollicitude pour ses hommes qui le porte à les décrire ou à les dessiner.

L'émotion le submerge et lui fait venir les larmes lorsqu'il entend son ordonnance dire: "Faut pas qu'on se plaigne, y a pas que de la misère… On n'est que des hommes, n'est-ce pas, mon lieutenant ?". L'admiration devant ces clochards las et misérables mais qui ne lâchent pas : "Ils laissent tonner les 75 sans même retourner la tête. Ils mangent lentement, repliés sur leur force profonde, toutes ces forces d'hommes mystérieusement mêlées en notre force qui est là. Je ne le soupçonnais pas, je ne pouvais pas. Maintenant, je la pressens ; elle se révèle à moi, grande et mélancolique majesté : à travers ces épaules courbées, ces nuques fléchies, ces mâchoires qui broient tristement de misérables nourritures, j'entrevois le vrai visage de notre force, sa poignante vitalité" (19).

Sur les 120 hommes que commande Genevoix lorsqu'ils s'emparent du sommet des Éparges, il en reste à peine dix, après quatre jours de bombardement allemand intensif.

Le sentiment d'appartenance, Genevoix l'éprouve vis-à-vis de ses camarades officiers. Là aussi, il y a des personnalités fort variées, le capitaine qui déteste les universitaires, incarnés par un beau-frère honni, mais qui s'avère d'une grande humanité ou celui qui se fait tuer à force de témérité en rêvant de décorations. Un homme se dégage avec un relief saisissant, le sous-lieutenant Robert Porchon, saint-Cyrien à peine sorti d'école. Il devient le Patrocle de cet Achille normalien qu'est Genevoix. Entre eux, que sépare à peine une petite différence d'âge – Porchon a 21 ans en 1915, tandis que Genevoix en a 24 –, il y a très vite une profonde complicité. Tous deux sont passés par le Lycée d'Orléans. Porchon est de Chemilly, au Nord d'Orléans, à la lisière de la Beauce. Ils partagent la même alacrité d'esprit, le même entrain, la même maîtrise du métier des armes. Nous avons la chance de disposer du journal et des lettres de Porchon à sa mère, précieuses reliques que celle-ci a pieusement conservées après la mort de son fils, le 1915 aux Éparges (20). Ces récits s'emboîtent parfaitement sur ceux de Genevoix que l'on voit apparaître au fil des pages. Porchon fut un autre lui-même en même temps qu'un excellent commandant de compagnie. Entre eux, il y a une profonde amitié tissée de paysages communs. Ce sont eux qui, bientôt, s'imposent à la conscience de Genevoix lorsqu'il apprend que Porchon vient d'être tué, images de quiétude et de beauté surgies dans une réalité d'une infinie dureté où s'exprime aussi la vivacité de la fraternité.

"Rolland a dû m'entendre, car la toile se soulève brusquement ; il me voit et dans l'instant, son pâle visage s'émeut, navré, implorant, fraternel… Si, fraternel Rolland, que toute ma stupeur est tombée pendant que tu me regardais, que toute ma force déjà révoltée, m'a semblé s'agenouiller devant cette mort de mon ami. Cela ne m'a saisi que longtemps après, dans le creux d'argile mouillée où j'étais revenu m'asseoir, entre Lardin et Bouaré : une froideur dure, une indifférence dégoûtée pour toutes les choses que je voyais, pour l'ignominie de la boue et la misère des cadavres, pour le jour triste sur la crête, pour l'acharnement des obus… Je ne sens même plus ma fatigue ; je ne redoute plus rien, même plus l'écrasement de mes os sous l'une de ces chutes énormes ni le déchirement de ma chair sous la morsure de l'acier. Je n'ai plus pitié des vivants, ni de Bouaré qui tremble, ni de Lardin prostré, ni de moi. Nulle violence ne me soulève, nulle houle de chagrin, nul sursaut d'indignation virile. Ce n'est même pas du désespoir cette sécheresse du cœur dont je sens le goût à ma gorge ; de la résignation non plus. Ce n'est que cela : une froideur dure, une indifférence desséchée, pareille à une contracture de l'âme. Tombez encore, aussi longtemps que vous voudrez, les gros obus, les torpilles, les bombes ! Ecrasez, tonnez, soulevez la terre en gerbes monstrueuses ! Plus hautes encore ! Plus hautes ! Comme c'est grotesque, mon Dieu, tout ça ! […] Tout cela n'a pas de sens. Le monde sur la crête des Éparges, le monde entier danse au long du temps une farce démente, tournoie autour de moi dans un trémoussement hideux, incompréhensible et grotesque. Chez toi, Porchon : l'ample Beauce, les champs de blé au crépuscule; les corneilles dans le ciel frais entre les deux tours de Sainte-Croix… Chez nous, Porchon, la Loire au fil des berges lentes" (21).

Un obus qui tombe tout près tue ses deux voisins et le tire de son hébétude.

Genevoix appartient aussi à ce cercle que forment ses camarades normaliens. Une image suffira à faire comprendre ce que fut pour Genevoix et pour les survivants des normaliens mobilisés, cette appartenance dévastée : le monument aux morts de la rue d'Ulm avec son interminable alignement de noms révélant des promotions, non point décimées, mais parfois privées du tiers ou de la moitié de leurs membres, comme c'est le cas de la sienne, celle de 1912. Sur les 240 mobilisés partis le 2 août 1914, 120 ont été tués, 97 blessés. Tous ceux qui étaient en cours de scolarité ou presque, Paul Dupuy les a vus. Il l'a dit avec une émotion contenue dans la préface qu'il a rédigée en 1917 pour l'édition posthume de la correspondance de l'un d'eux, Marcel Étevé, parlant de cette "pensée claire et forte qui, dans ces premiers jours d'août 1914, dont le souvenir est si poignant, sur le seuil de l'École, au moment de la dernière poignée de mains, illumina le visage de ceux qui partaient. On sentait encore dans leur adieu la tendresse et le courage d'autres adieux plus intimes et plus émouvants, et on lisait dans leur regard la joie d'un sacrifice que pas un n'avait été seul à consentir, et dont aucun n'aurait voulu penser et mesurer la valeur" (22).

Par Paul Dupuy notamment, Genevoix apprend peu à peu le formidable massacre des normaliens : presque autant de pertes que chez les Saint-Cyriens, bien plus que chez les Polytechniciens (23). C'est son compatriote et camarade Paul-Raymond Benoist dont, une fois réformé, il va visiter les parents en deuil (24). Des amitiés brisées par la mort, des talents qui, jamais, ne trouveront à s'exprimer. À Paul Dupuy, Genevoix écrit sans fard ce qu'il préfère ne pas dire à son père afin de lui épargner de trop grandes angoisses.

Tant de morts entourent le survivant. Car Genevoix est un survivant. Ce n'est pas sans raison qu'il a intitulé un de ses livres La Mort de près. Lorsqu'il remonte en ligne aux Éparges, il sait que, raisonnablement, il sera tué. Par trois fois, la mort s'est approchée de lui. Le 24 septembre 1914, à la Tranchée de Calonne, une balle frappe un bouton de sa capote. Il se croit touché à mort, revoit tout à coup le jardin de ses grands-parents à Châteauneuf, puis se rend compte qu'il en est quitte pour une ecchymose, un ceinturon coupé et une puissante émotion. Le 20 février 1915, aux Éparges, peu après la mort de Porchon, c'est un obus de 210 qui explose tout près de lui, mais le laisse indemne. Enfin, le 25 avril 1915, un seul et même tireur allemand l'abat de trois balles dans le bras.

De tous ces morts qu'il a failli rejoindre, le vivant a la responsabilité de parler afin que leur sacrifice ne se perde pas dans l'oubli. Mais comment parler d'eux ?

Comment rendre compte ?

La guerre est pour Genevoix "un monde où on ne peut pas mentir". Elle décape les faux-semblants et les mensonges: impossible, au feu, de se faire passer pour ce qu'on n'est pas. Elle impose à la narration une exigence de vérité qui n'est, aux yeux de Genevoix, en rien contraire à la fidélité à ce qui a été vécu. Cette volonté d'exactitude explique pourquoi en 1916, la censure a procédé à d'amples coupes dans la première édition de Sous Verdun. Tout n'était pas bon à dire…, les scènes de panique, les violences faites à la population ou aux prisonniers, la supériorité de la nourriture allemande sur le "singe" français, des tranchées ennemies sur celles françaises, les ordres ineptes et inexplicables ainsi que la médiocrité du commandement. Ce n'est encore rien à côté des remarques accablantes sur l'état de l'armée que son ami Porchon, le Saint-Cyrien, consigne dans son Carnet (25).

Genevoix ne tait pas la mort donnée, au moins quatre fois, sans compter les feux de salve qu'il commande avec, dit-il, "une exaltation qui touche à la folie". À propos du combat de nuit de la Vaux-Marie, en septembre 14, il est significatif qu'il revint ensuite sur sa narration, se censurant en quelque sorte lui-même, pour finalement rétablir la version originelle et s'en expliquer dans une des rares notes ajoutées au texte : "Heureusement de telles occasions étaient rares ; et, lorsqu'elles survenaient, elles n'admettaient qu'un réflexe à défaut de retour sur soi-même : il s'agissait de tuer ou d'être tué. Lors d'une réimpression de ce livre, j'avais supprimé ce passage : c'est une indication quant à ces 'retours sur soi-même' qui devaient fatalement se produire. Je le rétablis aujourd'hui tenant pour un manque d'honnêteté l'omission volontaire d'un des épisodes de guerre qui m'ont le plus profondément secoué et qui ont marqué ma mémoire d'une empreinte jamais effacée" (26).

Genevoix s'est contenté de changer les noms des soldats, mais ce qu'il rapporte, confronté à d'autres sources, journaux de combattants du 106e RI et Carnet de Porchon, est vérifié.

La première phrase de La Mort de près énonce cette chaîne qui unit le survivant narrateur à la fois à ses camarades et à ses lecteurs à venir : "Tout homme est solidaire. Il est ainsi comptable de ce qu'il est en mesure de transmettre". On ne peut dire plus clairement qu'il a des comptes à rendre.

Genevoix a eu très intensément le souci de traduire en mots la diversité humaine de ceux qui l'entouraient. Les portraits abondent dans les volumes de Ceux de 14. Mais cette manière de saisir des caractères et des visages est déjà le prolongement de l'habitude d'écrire des portraits destinés à amuser ses amis ou bien de les dessiner. Lorsque ces jeux laissent la place à la narration du survivant, beaucoup de ceux qui ont été ainsi dépeints sont morts. Les évoquer, avec humour, tendresse souvent, agacement parfois, c'est désormais les arracher à l'oubli qui gagne. Les quatre volumes de Ceux de 14 ont chacun un ou des dédicataires : Sous Verdun à Porchon, Nuits de guerre à quatre de ses camarades normaliens, Jean Bouvyer, Jean Casamajor, Pierre Hermand et Léon Rigal, La Boue à son père et Les Éparges à un certain André, lui aussi disparu. L'ensemble de Ceux de 14 est dédié"À mes camarades du 106. En fidélité. À la mémoire des morts et au passé des survivants".

Genevoix a réussi. Parmi ses innombrables lecteurs, Robert Porchon est ainsi devenu un des officiers les plus fameux de la Grande Guerre, alors que tant de chefs militaires ne sont plus que des noms ignorés. Aujourd'hui encore, sa tombe est la plus fleurie de toutes celles alignées dans le cimetière en contrebas des Éparges.

Pour rendre compte, Genevoix a pour lui sa vaste culture littéraire, un océan de lectures qui permet d'écrire comme aussi toute une sensibilité extraordinairement développée à même de saisir une atmosphère, une lumière, des sentiments. Les quatre volumes rapportant l'expérience combattante de Genevoix offrent ainsi une grande variété d'évocations : la beauté de la Woëvre au "sourire innombrable" de la mer (la seule citation explicite par ses guillemets sans qu'il soit précisé qu'elle est d'Homère), la boue, l'aube incertaine après une nuit de veille, les facéties de tel ou tel… à commencer par celles de Genevoix lui-même qui n'hésite pas, un beau matin, à réveiller Porchon qui s'obstine à dormir en renversant les chaises et hurlant en allemand "Hurrah! Vorwärts!".

Mais pour dire l'essentiel, ce qui est le plus chargé d'humanité et le plus lourd de deuil, la parole de Genevoix se coule dans une autre qui vient du fond des âges, celle d'Homère. L'Iliade vient nimber ce qui pourrait n'être, après tout, qu'un récit parmi d'autres des combats du 106e RI, d'août 14 à avril 15. Cette superposition n'est jamais énoncée comme telle, ce qui décuple son intensité. Elle est faite de similitudes qui affleurent sous le cours du récit, comme les hauts fonds de la Loire sous le courant. C'est bien plus tard que le vieil homme dira explicitement l'analogie d'expérience entre les guerriers qui s'entretuèrent pour Ilion et ceux qui le firent pour les Éparges.

La force et la pitié : ces deux traits de caractère qui sont ceux de héros homériques se retrouvent sous la plume de Genevoix. Pitié pour les siens ; mais en se refusant à tout attendrissement devant la photographie des jours heureux trouvée dans le portefeuille d'une ennemi. Cela n'empêche pas de traiter convenablement l'officier blessé comme le gamin prisonnier.

L'homme touché à mort qui roule à terre, "tombe au sol dans la poussière", tel Simoïsios frappé par Ajax. Dès le premier engagement, le 6 septembre, Genevoix a perçu, près de lui, ce vide qui vient de s'ouvrir, béant, dans l'espèce humaine et qui sera pour lui inoubliable. Comme Homère qui indique comment le fer pénètre les chairs, le cri de l'ennemi frappé à mort et son dernier souffle, il note lui aussi avec précision les coups portés. Plus décisif encore le choix des propres mots d'Homère pour décrire ce qui est le point extrême du dicible, le moment où la vie s'éteint dans les yeux du mourant. "L'ombre couvre ses yeux", dit l'aède. L'ombre qui monte et voile à jamais le regard.

Les échanges de regards sont au cœur des narrations de Genevoix. Ici, la perte du regard de l'autre. La mort de Porchon, tué par un obus, alors que, blessé, il tâche de gagner un poste de secours, est d'autant plus brutale qu'elle est dépourvue de cet adieu et de la douceur d'une présence quasi fraternelle. Tel Achille apprenant d'Antiloque la mort de Patrocle, Genevoix n'a pas été là au moment fatal. Comme les héros d'Homère, Genevoix et les siens pleurent les camarades défunts. Les larmes, loin d'être une faiblesse coupable, sont la marque de l'amitié entre les guerriers.

"C'est la mort qui a soulevé le voile", écrivit à plusieurs reprises le vieux Genevoix. Rendre compte, c'est dire la mort vue de près et l'enchantement de la vie.

C'est enfin écrire avec la constante anxiété de ne pouvoir réussir à dire ce qui doit l'être. Mais ne prenons pas cela d'abord pour une interrogation sur la littérature et ses pouvoirs. C'est fondamentalement la question d'un survivant que la guerre a rejetée sur ses berges comme un naufragé en le séparant définitivement de ses camarades. Comment survivre à ce départ sans retour? "Et ma guerre est finie. Je les ai tous quittés, ceux qui sont morts près de moi, ceux que j'ai laissés dans le layon de la forêt, aventurés au péril de mort". C'est alors, pour la première fois qu'il s'adresse directement à ceux qui lui écrivent, à l'hôpital, de ne plus penser à eux : "Oh ! mes amis, est-ce possible ? Il y avait moi parmi vous ; et maintenant, il n'y a plus que vous. Que serai-je sans vous ? Mon bonheur même, sans vous, que serait-il? […] Et je ne serai plus soldat. J'étais pareil à ceux qui sont morts, à ceux qui doivent encore mourir ; et toute ma vie est là, douce et chaude, comme une poitrine que je serrerais contre la mienne. Chaque fois que je regarde cette porte, mon cœur bat ; et des larmes viennent mouiller mes yeux. Oh ! mes amis, est-ce ma faute si j'ai tant changé?".

Puis ce n'est plus aux vivants qu'il s'adresse mais aux morts. "Vous n'êtes guère plus qu'une centaine, et votre foule m'apparaît effrayante, trop lourde, trop serrée pour moi seul. Combien de vos gestes passés aurai-je perdu, chaque demain, et de vos paroles vivantes et de tout ce qui était vous ? Il ne me reste plus que moi et l'image de vous que vous m'avez donnée. Presque rien : trois sourires sur une toute petite photo, un vivant entre deux morts, la main posée sur leur épaule. Ils clignent des yeux, tous les trois à cause du soleil printanier. Mais du soleil, sur la petite photo grise, que reste-t-il?" (27).

Mais ici, c'est le vif qui saisit les morts et, par les mots, leur rend une existence pour des générations de lecteurs. Il exorcise le désespoir qu'avait exprimé Ravaud, un de ses camarades qui, plus tôt que les autres, avait compris que la guerre allait durer et en avait été bouleversé : "Mais j'entrevois […] un malheur pire que ces massacres… Peut-être ces malheureux seront-ils très vite oubliés… Tais-toi, écoute : ils seront les morts du début, ceux de 14. Il y en aura tellement d'autres ! Et sur ces entassements de morts, on ne verra que les derniers tombés, pas les squelettes qui seront dessous… Qui sait, même ? Puisque la guerre, décidément s'accroche au monde comme un chancre, qui sait si ne viendra un temps où le monde aura pris l'habitude de continuer à vivre avec cette saleté sur lui ? Les choses iraient leur train, comprends-tu, la guerre étant là, tolérée, acceptée. Et ce serait le train normal des choses que les hommes jeunes fussent condamnés à mort" (28).

À la voix de Ravaud, qui s'affaisse, a répondu celle de Genevoix, au fil des pages de ce qui prit 35 ans plus tard, le titre de Ceux de 14. Maurice Genevoix n'a pas écrit que sur la guerre et la mort, loin s'en faut. Mais dans toute son œuvre affleure la constante inquiétude de savoir reconnaître, de réussir à dire, autrement dit d'être digne de ce qu'il a vécu, que ce soient les épreuves et la camaraderie ou bien la grâce d'une rencontre avec un écureuil aussi curieux que lui. "Mais qu'en ai-je dit?" seront, au soir de sa vie, les derniers mots de Trente mille jours.

Grand blessé, mutilé, réformé, Genevoix retrouve une École normale désertée de ses élèves, dont tant sont déjà morts, et partiellement reconvertie en Hôpital militaire 103. C'est là encore qu'un soir de décembre 1915, Paul Dupuy, le secrétaire général, monte dans sa chambre et l'emmène chez Hachette, simple visite à ce qu'il semble, mais dont Genevoix revient avec un contrat, discrètement préparé par son aîné, pour écrire ce qui sera Sous Verdun. C'est là et à Châteauneuf qu'il rapporte, dans des veilles studieuses et anxieuses le calvaire de ses camarades et que, sans le savoir encore, il s'achemine vers ce qui sera la raison d'être de toute une œuvre. Dans le quartier latin et sur la rive de la Loire, il connaît "l'ivresse soudaine et pathétique de revoir, de reconnaître, d'aimer et d'aimer mieux encore tout cela qui [lui] était redonné" après avoir été si près d'être à tout jamais perdu. Mais elle est inséparable d'une "entière soumission à la réalité vécue, avec la volonté constante d'être véridique et fidèle". La guerre l'habite, alors même qu'elle l'a rejetée. Une nuit de juillet 1918, revenu chez son père à Châteauneuf, il sort et va s'installer au bord de la Loire, goûtant avec bonheur le silence enveloppant la marche des eaux. Là encore, Genevoix a raconté plusieurs fois un épisode marquant qui déborde du passé: "Il me parut soudain qu'un bombardement puissant battait là-bas sous l'horizon. Appuyé d'une paume sur le sable, j'écoutais. Était-ce mon sang que je sentais battre ainsi, ou ces pulsations de l'espace qui sourdement ébranlaient le monde, un autre monde, déjà et de nouveau le mien ? Car je ne pouvais plus douter. J'étais rejoint et traversé par les ondes d'un bombardement monstrueux. La distance n'y faisait rien. Cela dépassait toute mémoire. J'étais là-bas, sous ce bombardement 'lointain' où mes sens, bien avant moi, reconnaissaient l'aboi des obusiers, les salves galopantes des canons de campagne, la scansion lourde des pièces sur voie ferrée, l'enfoncement aux entrailles du sol et aussitôt la croulante éruption des obus de rupture…" (29).

Revenant sur ce souvenir dans Trente mille jours, Genevoix de conclure : "Je regagnai ma chambre. Peut-être est-ce cette nuit-là que j'ai écrit, au-delà des mots mêmes qu'allait traçant ma plume, mes pages les plus fidèles sur leur calvaire des Éparges. Le lendemain, par les journaux, j'apprenais la contre-offensive de Foch aux abords de Villers-Cotterêts" (30).

C'est par la mort vue de près que Maurice Genevoix est né à la littérature. "C'est la mort qui a soulevé le voile", devait-il écrire. C'est elle qui a ramené ses yeux sur les hommes et sur la vie, révélant une bouleversante fraternité. Jusqu'à la fin de son existence, il est allé aux cérémonies des anciens combattants et a parlé de ce qu'ils avaient vécu, fraternellement. Loin de le faire désespérer de l'humanité, la guerre l'a porté à la voir autrement. "Mon sentiment sur l'homme et les hommes allait au cours des mois de guerre, à la lumière décapante de l'événement, évoluer presque du tout au tout. Et, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à ce que j'eusse pensé moi-même, accroître le crédit que je fais à notre espèce" (31). C'est ainsi que, parlant de la mémoire des morts et du passé des survivants, il est devenu la voix des combattants.

Olivier CHALINE, Université Paris Sorbonne (Paris IV) – Institut MARS.

(1) "Ceux de l'été 1914 – Le cataclysme", article publié dans La Nouvelle République du Centre-Ouest, les 18-19 juillet 1964, Maurice Genevoix, La Ferveur du souvenir, Laurence Campa (éd.), Paris, La Table ronde, 2013, p. 40-45. "Quelque chose finissait, n'était plus, ne pouvait plus être ; quelque chose dont nous savions que nous l'aimions de tout notre être, quelque chose qui était de nous et qui allait se déchirer. Et notre volonté, notre espoir le plus fervent ne pourraient empêcher que ce quelque chose-là ne s'abîmât de toute part, en nous et autour de nous, irrévocablement aboli.", p. 43.

[2) Trente mille jours, Paris, Le Seuil, 1980, p. 125.

(3) Maurice Genevoix – Paul Dupuy, Correspondance, 28 août 1914 – 30 avril 1915, Michel Bernard (éd.), Paris, La Table ronde, 1913.

(4) J'utiliserai ici l'édition Flammarion de Ceux de 14, Paris, 1950, rééd. 1974.

(5) Sur l'expérience de guerre de Genevoix, on pourra désormais se reporter à la stimulante étude de son gendre Bernard Maris, L'homme dans la guerre. Maurice Genevoix face à Ernst Jünger, Paris, Grasset, 2013.

(6) Les Éparges, p.*** . Genevoix n'en a pas moins été présent pour tenir les mains de Durozier mourant, aux Éparges, p. 632-633.

(7) Ceux de 14, Sous Verdun, p. 135 : "À nous, elle dit : 'Espérez. Je suis tout prêt de vous, la voix de tous les foyers que vous avez quittés. À chacun de vous, j'apporte l'image du coin de sol où son cœur est resté. Je suis, contre votre cœur, le cœur du pays qui bat. Confiance à jamais en vous, confiance et force à jamais. Je rythme la vie immortelle de la Patrie !'. À eux, elle dit: 'Insensés, qui croyiez que la France pouvait mourir ! Ecoutez-moi : sur la petite église dont les vitraux en miettes jonchent les dalles, le clocher est resté debout. C'est lui qui m'envoie vers vous, allègre et moqueuse. Je vis… Je vis… Quoi que vous ayez fait, je vis. Quoi que vous fassiez, je vivrai !'". C'est le seul moment dans l'œuvre de Genevoix où apparaisse explicitement une telle affirmation patriotique.

(8) Ceux de 14, Sous Verdun, p. 53.

(9) Trente mille jours, op. cit., p. 138.

(10) La Mort de Près, op. cit., p. 98.

(11) Trente mille jours, op. cit., p. 130.

(12) Trente mille jours, op. cit., p. 146.

(13) Ceux de 14, Sous Verdun, p. 54.

(14) Ibidem, p. 79.

(15) Bernard Maris, op. cit., p. 57.

(16) Trente mille jours, op. cit., p. 127.

(17) Ceux de 14, Les Éparges, p. 576-577.

(18) Ceux de 14, La Boue, p. 467-468.

(19) Ceux de 14, Les Éparges, p. 580.

(20) Sous-Lieutenant Robert Porchon, Carnet de route suivi de lettres de Maurice Genevoix et autres documents, Paris, La Table Ronde, 2008.

(21) Ceux de 14, Les Éparges, p. 595-596.

(22) Lieutenant Marcel Étévé, Lettres d'un combattant (août 1914-juillet 1916), préface de M. Paul Dupuy, Paris, Hachette, 1917, p. VIII.

(23) Olivier Chaline, "Les Normaliens dans la Grande Guerre", Guerres mondiales et conflits contemporains, 183, 1996, p. 99-110. Près de 1000 Normaliens appartenant à plus de 25 promotions ont été mobilisés. Le taux de pertes atteint presque 29% de ceux qui l'ont été dans les services armés, mais il s'avère un peu supérieur à 50% pour les promotions 1910 à 1913 lancées immédiatement dans les premières batailles de la guerre. Les littéraires de 1913 ont perdu 53,8% des leurs, les scientifiques de 1912 62,5%, ce qui va bien au-delà des 55% des Saint-Cyriens de la "Grande revanche", la promotion 1914.

(24) Trente mille jours, op. cit., p. 185-187. Paul-Raymond Benoist était le fils d'un gendarme de Faÿ-aux-Loges, non loin de Châteauneuf. Jusqu'à la rue d'Ulm, il avait fait toutes ses études avec Genevoix, qu'il connaissait depuis le concours des bourses. C'est Genevoix qui a écrit sa notice nécrologique dans l'Annuaire des anciens élèves, voir "Paul-Raymond Benoist", La Ferveur du souvenir, op. cit., p. 17-22.

(25) Sous-Lieutenant Robert Porchon, op. cit., p. 69-70.

(26) Ceux de 14, Sous Verdun, p. 44.

(27) Ceux de 14, Les Éparges, p. 677-678.

(28) Ceux de 14, Nuits de guerre, p. 262.

(29) "Discours de la butte Chalmont, 18 juillet 1968", La Ferveur du souvenir, op. cit., p. 154-155.

(30) Trente mille jours, op. cit., p. 195.

(31) Trente mille jours, op. cit., p.