АРХАНГЕЛЬСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ (original) (raw)

Материал из Православной Энциклопедии под редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

3, С. 495 ![]() опубликовано: 22 февраля 2009г.

опубликовано: 22 февраля 2009г.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

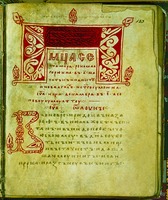

(РГБ. Муз. № 1666), апракос, 1092 г., 4-я по древности датированная рукописная восточнослав. книга. Написано на пергамене почерком «деловой устав», имеет 178 листов, 53 листа первоначального текста утрачены. Из украшений сохранились заставка, неск. концовок, выполненных чернилами, и 177 инициалов, в основном киноварных, в орнаментике к-рых присутствуют растительные и геометрические мотивы. Переплет представляет собой 2, по-видимому, совр. книге доски без покрытия, крепящиеся к блоку при помощи ремешков, на досках имеются следы от 4 застежек.

Архангельское Евангелие. 1092 г. (РГБ. Л. 123). Заставка к месяцеслову

Архангельское Евангелие. 1092 г. (РГБ. Л. 123). Заставка к месяцеслову

Основной текст А. Е. написан 2 писцами. 1-й копировал текст краткого Евангелия-апракос (Л. 1-76), 2-й - текст полного Евангелия-апракос (Л. 77-177). Тип краткого Евангелия-апракос (см. в ст. «Евангелие», «Лекционарий»), послуживший образцом для 1-го писца, восходит к кирилло-мефодиевскому переводу (см. [Кирилл (Константин) Философ](/text/Кирилл %28Константин%29 Философ.html), Мефодий), поэтому для церковнослав. языка 1-й части А. Е. характерно последовательное употребление букв и , утративших к этому времени в древнерус. языке свое значение в слабых позициях. Полный апракос, служивший образцом для 2-го писца, до нас не дошел (по составу и последовательности евангельских чтений он отличался от наиболее древнего сохранившегося полного апракоса - [Мстиславова Евангелия](/text/Мстиславова Евангелия.html), до 1117). Языковые особенности 2-й части А. Е. свидетельствуют о более позднем происхождении перевода полного Евангелия-апракос по сравнению с кратким: для правописания этой части характерны пропуск слабых редуцированных не только в корнях слов, но и в приставках и суффиксах, употребление надстрочных знаков в этих случаях, обозначение мягкости согласных посредством йотирования или специальным значком в виде отворота вправо вверху мачты буквы, обозначающей согласный звук.

А. Е. было привезено в Москву из Архангельска в кон. 1876 г. для продажи, приобретено в нач. 1877 г. московским Румянцевским музеем. В 1912 г. издано факсимильно методом трехцветной цинкографии, в 1997 г. осуществлено научное издание текста.

Изд.: Архангельское Евангелие 1092 г. М., 1912; Архангельское Евангелие 1092 г.: Исслед., древнерус. текст, словоуказ. М., 1997.

Лит.: Амфилохий (Сергиевский), архим. Описание Евангелия 1092 года (сличенного преимущественно с Остромировым Евангелием) // Древности: Тр. МАО. 1877. Т. 7. Вып. 1. С. 9-58; Дювернуа А. О критическом значении Архангельского Евангелия, хранящегося в Московском Румянцевском музее // ЖМНП. 1878. Сент. Ч. 199. С. 181; Бычков А. Ф. О вновь найденном пергаменном списке Евангелия // ЗИАН. Т. 29. Кн. 1. С. 97-112; Дурново Н. Н. Смягченные согласные в языке писца 2 почерка Архангельского Евангелия // Учен. зап. высш. школы г. Одессы. Отд. гуманитарно-обществ. наук. Од., 1922. Т. 2. С. 140-147; он же. К истории звуков русского языка. II. Старославянские смягченные согласные в Архангельском Евангелии // Slavia. Ргаha, 1924. Roc. 2. N 4. C. 599-612; Соколова М. А. К истории русского языка в ХII веке // Изв. по рус. яз. и словесности. Л., 1930. Т. 3. Кн. 1. С. 75-135; Бутина К. И. К истории приобретения и первоначального изучения Архангельского Евангелия (из переписки И. И. Срезневского, А. Е. Викторова и А. Ф. Бычкова) // Зап. ОР ГБЛ. М., 1962. Вып. 25. С. 406-419; Жуковская Л. П. Об объеме славянской книги, переведенной с греческого Кириллом и Мефодием // Вопр. слав. языкознания. М., 1963. Вып. 7. С. 78-79; Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР: XI-ХIII вв. М., 1984. С. 43-46. [Библиогр.]; Архангельскому Евангелию 1092 г. 900 лет: Мат-лы науч. конф. М., 1995.

Рукописи древнерусские Богослужебные книги. История Церковнославянский язык Архангельское Евангелие, апракос, 1092 г.

ДУБРОВСКОГО МИНЕЯ восточнослав. рукопись XI в., фрагмент Праздничной Минеи на июнь

ЕВАНГЕЛИЕ УСПЕНСКОГО СОБОРА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ одна из самых известных рус. рукописей времени вел. кн. Московского Василия Димитриевича (1389-1425)

ЕВАНГЕЛИЕ ФЕДОРА КОШКИ иллюминированная рукопись, относится к типу служебных Евангелий-апракос (полный)

ЕВАНГЕЛИЕ ХИТРОВО лицевая рукопись времени прп. Андрея Рублёва, получившая название по имени последнего владельца Б. М. Хитрово; памятник древнерус. книжного искусства

ПУТЯТИНА МИНЕЯ Служебная Минея на май, один из древнейших рукописных памятников церковнослав. языка древнерус. извода, создана в XI в. в Новгороде

АГАФОН (1-я пол. XVI в.), свящ. ц. Гурия, Самона и Авива при соборе Св. Софии в Новгороде

АКАФИСТНИК рукописный или печатный сборник, по преимуществу или полностью состоящий из акафистов

АЛЕКСАНДР (кон. XIV в.), дьяк, автор краткого рассказа о святынях К-поля, включенного в Новгородскую IV летопись под 1395 (6903)г., не вполне точно называемого "Хождением"