Philipp II. (original) (raw)

| www.ruegenwalde.com | Die Greifen; � Udo Madsen 1998 |

|---|

Herzog von Pommern-Stettin von 1606 bis 1618 5)

| Geboren am : | 28. Juli 1573 3) |

|---|---|

| Geboren in : | Neuenkamp/Franzburg 3) |

| Gestorben am : | 3. Februar 1618 3) |

| Gestorben in : | Stettin [1] 3) |

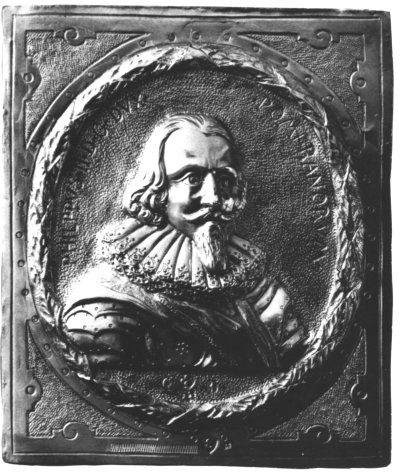

Einschrift um den Kopf: Philipus II - D - G -

DVX POMERANORVM

Silberrelief, um 1620 (Kopie)

Franz wurde als erster Sohn des Herzogs Bogislaw XIII. von Pommern-Stettin und dessen Gemahlin Klara von Braunschweig-L�neburg geboren. Er hatte noch f�nf Br�der (Franz, Bogislaw XIV., Georg II, Johann Ernst und Ulrich) und f�nf Schwestern (Klara Maria, Katharina, Erdmute, Sophie Hedwig und Anna).

Seine Ehe (10. M�rz 1607) mit Sophia von Schleswig-Holstein-Sonderburg (geb. 17. August 1579, Tochter des Herzogs Johann von Schleswig-Holstein-Sonderburg und der Elisabeth von Braunschweig-Grubenhagen) blieb kinderlos. Sophia war die Schwester von Anna, die seit 1601 mit dem Vater Philipps II. in zweiter Ehe verheiratet war. 3)

Brustbilder des herzoglichen Paares rechtshin,

Umschrift links seitlich beginnend:

PHILIPS H Z S P SOPHIA GZ S H Z SP (Philipp, Herzog zu Stettin, Pommern.

Sophia, geborene zu Schleswig-Holstein, Herzogin zu Stettin, Pommern.

Philipp II. war ein sehr frommer Mann und so um sein Seelenheil besorg, dass er, wie es Philipp Hainhofer aus Augsburg selbst erlebte, "an Sonn- und Feyertagen, auch wan er zur Beichte geht, den ganzen Tag, von Morgens an bis Abends .... ganz nichts, oder bisweilen, f�r die Magen-�de, nur ein Br�hlin isset, sondern stets in sein eingesasseten St�blin oder Oratotio in der Kirche sitzet, lieset, betet, sacra meditieret, den angeh�rten Predigten ... nachschl�gt, einen ganzen Tisch voll griechischer, latainischer und deutscher geistlicher B�cher neben sich hat, darinnen lieset und wehrenden Predigten immer nachforschet und die Notabilia lateinisch annotieret".

Philipp II. wuchs im vorpommerschen Barth [22] auf, studierte an der Universit�t Rostock und bildete sich durch Reisen und in Gesellschaft von Wissenschaftlern und K�nstlern. 3)

Schon als 17j�hriger versuchter er sich als Schriftsteller, als von ihm eine philosophische Abhandlung erschien.

Noch intensiver widmete sich Philipp II. von Stettin den K�nsten und Wissenschaften, doch f�hrte er nicht ein so �ppiges Hofleben wie sein Vetter in Wolgast. Seine k�nstlerischen Neigungen waren von ernsterer Natur. Seine Bildung �berschritt weit das damals �bliche Ma�, und er konnte als ein wirklich gelehrter F�rst gelten. Auch er war in seiner Jugend in Europa gereist und hatte viele Verbindungen mit gleichgesinnten Kunstfreunden bei F�rsten und Gelehrten gekn�pft, mit denen er in st�ndigem Briefwechsel blieb. Seine Leidenschaft bestand im Sammeln von Kunstwerken und Kuriosit�ten, eine Leidenschaft, die unter den F�rsten weit verbreitet war. Ihre Fr�chte hatte er zuerst bei Heinrich Graf Rantzau, dem Statthalter im d�nischen Anteil von Schleswig-Holstein, kennen gelernt.

Philipp II. hat als einziger der pommerschen F�rsten eine ansehnliche Bibliothek zusammengebracht. 4)

Das nach dem Tode von Johann Friedrich 1600 seinem Oheim Barnim XII. zufallende Herzogtum Pommern-Stettin erbte nach dessen Tod 1603 Bogislaw XIII. Nach dessen Tode 1606 �bernahm Philipp II. das Herzogtum als alleiniger und selbst�ndiger Herrscher. 3)

Philipp II. der sich weniger f�r die Regierungsgesch�fte als f�r Wissenschaft und Kunst interessierte, legte den Grundstock zu bedeutenden Sammlungen von M�nzen und Kunstsch�tzen sowie zu einer Bibliothek in Stettin [1]. 3)

So ger�umig und gro�z�gig das Schlo� in Stettin [1] nun auch angelegt war, es gen�gte dem Anspruch des ab 1606 dort regierenden Herzogs Philipp II. nur kurze Zeit. Die umfangreichen Sammlungen des kunstliebenden F�rsten, die B�cher, H�ngeteppiche, Tafelbilder und andere Kunstsch�tze waren in ihrer Menge so angewachsen, dass die R�ume zu ihrer Aufnahme nicht gen�gend Platz boten. Hugo Lemcke schreibt dar�ber: "Der Herzog hatte ein eigenes Rarit�ten- und Kunstkabinett, die B�chergestelle nahmen die Mitte des Zimmers ein, auf den B�nken und zu ebener Erde standen allerhand Vasen und Statuen von Marmor und Bronze, an den W�nden hingen Hoch- und Flachreliefs. Ebenso war das Rarit�tenkabinett der Herzogin schier zu eng. Auch die Stallungen reichten kaum f�r den eigenen Bedarf aus, die Pferde von Fremden mussten oft, wie diese selbst, in der Stadt in Zinsh�usern untergebracht werden; kurz, es gebrach �berall an Platz". So lie� Philipp II. das Stettiner Schlo� um einen westlichen H�gel erweitern, in den Formen der deutschen Renaissance, womit es zur Bildung des Kronenhofs (Kranichshof), des sp�teren M�nzhofs kam. Lemcke berichtet weiter: "Philipp, der sich pers�nlich viel um den Fortgang des Baues bek�mmerte, die Werkleute bei der Arbeit besuchte und wiederholt mit dem kunstsachverst�ndigen Augsburger Gast (Philipp Hainhofer) �ber die richtige Verteilung seiner Sch�tze und die Anordnung der R�ume an Ort und Stelle sprach, hat die Vollendung des Baues nicht erlebt".

Bereits 1601 wurde er vor der Reise seines Vaters nach D�nemark von diesem zum Stellvertreter der Regierung ernannt und 1604 zum Nachfolger berufen. Sein Bruder Franz erhielt das Bistum Cammin, seine Br�der Bogislaw XIV. und Georg II. erhielten das Amt R�genwalde, der j�ngste Bruder, Ulrich, neben einer Jahresrente von 5000 Gulden die Anwartschaft auf das Bistum Cammin [3]. 3)

1606-1610 lie� er f�r seine verwitwete Mutter Anna in Neustettin [28] das Ritterhaus umbauen. 4)

Herzog Philipp II., musste beim finanziellen Zusammenbruch der Stadt Stettin [1], als Sp�tfolge des Konkurses des Handelshauses Loitz (1572), 1612 ordnend eingreifen. 1)

Herzog Philipp Julius versuchte, in die st�dtische Selbst�ndigkeit Stralsunds [20]einzugreifen. Es kam auf beiden Seiten zu gewaltsamen �bergriffen. Stralsund verklagte deswegen sogar den Herzog wegen Landfriedensbruch beim Reichskammergericht. Darauf erschien am 3. Februar 1612 der Herzog mit bewaffneter Begleitung in der Stadt. Er erzwang am 24. Februar den Interimsvertrag, der einige Missst�nde in der Stadt abschaffen sollte, Missst�nde, �ber die die Schriften des Ratsherrn Balthasar Pr�tz Einblick geben, in denen die Vetternwirtschaft des Rats, die parteiische Justiz und die Bereicherung der Ratsmitglieder an den st�dtischen G�tern gegei�elt werden. Zur Abstellung solcher Zust�nde trat er f�r eine st�rkere Beteiligung der mittleren B�rgerschichten ein. Die Handwerker waren es vornehmlich, die immer wieder eine Mitsprache in der st�dtischen Verwaltung, besonders bei der Kontrolle des Finanzwesens, forderten.

Diese Streitigkeiten erm�glichten dem Herzog weitere Eingriffe in die inneren Verh�ltnisse der Stadt, weil jede der Parteien bei ihm Hilfe und Unterst�tzung suchte. 4)

1612 entstand das Sommerschlo� Oderburg anstelle des Klosters Gottesgnade etwa auf der heutigen Hakenterrasse mit einer Bildergalerie und einem sch�nen Garten, von dem man einen weiten Blick ins Odertal hatte. 4)

| W�hrend der l�ngeren Pr�gepause an der Stettiner M�nze gab es von dort nur wenig zu h�ren, allenfalls im Bericht des Obers�chsischen Kreis-Generalwardeins vom 19. April 1602 "Wegen der Hertzogen zu Stettin und Pommern, wirtt noch zur Zeitt, mit dem M�ntzen still gehaltten". Da lie� Philipp II. auf dem Probationstag in Frankfurt an der Oder am 4. Mai 1612 durch seinen Rath Egidius von Blanckensee den Beschlu� verk�nden, den Stettiner M�nzbetrieb wieder aufzunehmen. Gleichzeitig wurde der bestallte M�nzmeister Johann (Hans) Schampan vereidigt. An der Herstellung der Stempeleisen f�r die hier folgenden M�nzen war durch Vermittlung Philipp Hainhofers auch der Augsburger Goldschmied Daniel Sailer beteiligt, dessen Signatur DS sich verschiedentlich im Armabschnitt der Portr�tbilder befindet. 5) |  Sechsfacher Dukat (auf dem Dukat Philipp II.) Sechsfacher Dukat (auf dem Dukat Philipp II.) |

|---|

Er veranlasste die Erstellung der pommerschen Karte durch des Theologen und Geographen Eilhardus Lubinus (Eilhard L�bben) aus Rostock. 3) Lubin ist im Sommer 1612 durch Pommern gereist und hat das Land aufgenommen. Die Karte besteht aus 24 Einzelbl�ttern, das wichtigste sind 49 Stiche von St�dtebildern am Rande der Karte sowie 353 Wappenabbildungen. F�r die St�dtebilder Hinterpommerns hatte Philipp II. 1614 den aus Antwerpen stammenden Maler Johann Wolfhart beauftragt. Als Vorlage f�r die vorpommerschen St�dte sowie Bahn [47] und Greifenhagen [35] dienten kolorierte Federzeichnungen eines unbekannten Meisters. Die Vollendung der Karte hat Herzog Philipp II. nicht mehr erlebt. Sie erschien im November 1618 einige Monate nach seinem Tod. 4)

Recht und Ordnung waren die Grunds�ulen der Landespolitik Philipps II. Schon bald nach Beginn seiner Stettiner Regentschaft f�hrte er eine neue Hof-Ordnung ein, f�r die B�cker, Knochenhauer und Metzger eine neue Gewerbeordnung, 1613 eine neue Hof-Gerichts- und Polizeiordnung und 1616 die Land-Ordnung f�r Sch�fer und Bauern. Neigte der F�rst in seinem Wesen zu friedfertiger G�te, so zollte er schweren Rechtsbrechern die geb�hrende Strenge, alles jedoch zu seiner Zeit. 5)

Im Erbvertrag vom 11. Juli 1615 erkannte Stralsund den Herzog als "Erbherrn" und als "von Gott verordnete Obrigkeit" an. Im Dezember 1615 erschien Philipp Julius abermals in der Stadt und schloss mit ihr am 14. Februar 1616 einen B�rgervertrag ab "zur Verh�tung eines besorglichen Tumults und Blutbades". Damit wurde den b�rgerlichen Vertretern ein gewisser Anteil an der politischen Gewalt des Rats zugesichert. Hatte Philipp Julius sich anfangs der aufr�hrerischen Bewegung in der Stadt bedient, um Einfluss zu gewinnen, so hatte er schlie�lich die Stellung des Rats wiederum gest�rkt, nachdem dieser sich seinen Weisungen gef�gt hatte. Im ganzen hatte die f�rstliche Macht bei diesen Auseinandersetzungen gewonnen, der Herzog konnte die Stadt zu gro�en finanziellen Abgaben zwingen. Bei diesen Verhandlungen war es nach der Sitte der Zeit nicht immer fein zugegangen. Philipp Julius war von heftiger Natur. Einem Ratsherrn, der ihm widersprach, rief er zu: "Wolle dem alten Schelm mit dem Ring auf den Kopf schlagen, wenn er niet schwiege!"

Das �bergewicht des Herzogs �ber die St�dte erkl�rt sich aus seiner wachsenden wirtschaftlichen Bedeutung. Er machte sowohl den St�dten durch seinen Eigenhandel mit Agrarprodukten, auf denen kein Zoll lag, Konkurrenz, und er konnte auch stets mit Erh�hung der Z�lle drohen und damit vor allem die beiden gr��ten St�dte Pommerns unter Druck setzen. 4)

1615 erkrankte seine Gemahlin Sophia schwer, sie lag wohl auf Leben und Tod. Aus Dank f�r ihre wunderbare Genesung und zu Ehren Gottes lie� er einen Goldgulden (r�hrender Hirsch vor einer Felsquelle mit der Inschrift "IN TE SITIT ANIMA MEA") pr�gen.

Etwa zu derselben Zeit wie die Reformation kam eine andere Entwicklung zum Durchbruch, die f�r die Zukunft Pommerns von vergleichbarer Bedeutung und Schwere war. Nach den Katastrophen des 15. Jahrhunderts stiegen gegen Ende desselben und zu Anfang des folgenden Jahrhunderts die Bev�lkerungszahl und auch die Preise f�r landwirtschaftliche Erzeugnisse wieder langsam an. Dieser Umstand und die zahlreichen w�sten Fl�chen waren Anreiz zur Ausweitung der Eigenwirtschaft des zum Teil verarmten Adels. Die Grundherrschaft vor allem des Adels, aber auch der Geistlichkeit und der St�dte, wurde systematisch ausgeweitet und fortgebildet. Das Gros der bis dahin freien Bauern wurde vom dem Beginn des 16. Jahrhunderts an immer st�rker schollen- und dienstpflichtig; aus Bauernland wurde Gutsland, der Gutsherr war Gerichtsherr und Inhaber der �rtlichen Polizeigewalt. 1559 leitete eine Visitation in Pommern-Stettin das "Bauernlegen" ein, das durch die "Bauern- und Sch�ferordnung" Herzog Philipps II. von 1616 geregelt und legitimiert wurde; der Herzog hatte sich den Interessen und dem Druck des pommerschen Adels beugen m�ssen. Das Besitzrecht der Bauern wurde verschlechtert und schlie�lich nur noch ein Nutzungsrecht; Bauern konnten von ihren Stellen vertrieben werden. Pommern wurde durch diese Entwicklung vom fr�hen 16. Jahrhundert an vom typischen Bauernland zu einem Territorium mit einer d�nnen Schicht von Gro�grundbesitzern mit einer sehr gro�en Zahl von Abh�ngigen. 6)

Die herzoglichen Z�lle, das herzogliche Jagdrecht auf st�dtischem Boden und die Abgrenzung der Schlo�anlage zu Gunsten des Herzogs neu geregelt. Die Schuldenlast zwang den Rat, dem Dr�ngen der B�rgerschaft nach einer Finanzkontrolle nachzugeben. Mit Zustimmung des Herzogs wurde das Kollegium der Sechzig gebildet. Seine Mitglieder aus den verschiedenen Bev�lkerungsschichten wurden 1613 nach einer Liste, die der Herzog aufgestellt hatte, gew�hlt.

Am 15. Juli 1616 musste man doch eine neue Steuer auf Bier in Stettin [1] einf�hren. Das veranlasste am 16. Juli einen Volksaufstand. Die Hafenarbeiter der Lastadie und die armen Leute aus der Ober- und Unterwik drangen durch das Tor der Fischerstra�e, zerschlugen bei den Brauern die Bierf�sser und st�rmten zum Rathaus. Der Ratssyndikus Jakob Treder versuchte vergeblich, die Menge zu beruhigen. Einige drangen ins Rathaus ein, wo ihnen der st�dtische Beamte Lorenz Drewelow den Weg verstellen wollte, jedoch ergriffen und aus dem Fenster auf den Markt geworfen wurde. Drei Tage, vom 16.-18. Juli, tobte das Volk in den Stra�en Stettins. Daniel Cramer als Pfarrer von St. Marien wetterte in seiner Predigt gegen die Aufst�ndischen. "Der P�fel ging in vollen Furien", so beschrieb er die Vorg�nge. Aber das Volk hatte keinen F�hrer. Es werden zwar Paul Kammettke aus der Unterwik, der Korbflechter Franz Jahnhodt, der Drechsler Joachim L�bes, also kleine Handwerker, als Sprecher f�r das Volk genannt, doch hatten sie keinen wesentlichen Einfluss. Immerhin nahm der Rat die Erh�hung der Bierabgabe zur�ck und setzte das Kollegium der Sechzig ab, dem die Unzufriedenen die Einf�hrung der verhassten Verbrauchssteuer zuschrieben.

Wirkliche Ordnung trat erst ein, als Philipp II. mit bewaffnetem Gefolge am 18. Juli vom Schlo� aus in die Stadt ritt. Das Ergebnis des Aufstands war, dass der Herzog mehr Macht �ber Stettin gewann. Er berief im September 1616 eine besondere Kommission zur Schuldenregelung und zur Verwaltung der st�dtischen G�ter, an denen sich die Ratsmitglieder teilweise bereichert hatten. Bemerkenswert ist, dass die Bruderschaft der Hafenarbeiter, die als Anstifter der Unruhen galten, am 11. Juli 1619 vom Herzog Verzeihung erlangte. 4)

Bei der zur Zeit g�nstigen Lage f�r den Getreidehandel war der Adel zusammen mit dem Herzog besonders stark an einer eigenen Erzeugung von Getreide interessiert und knechtete dementsprechend die Bauern teils durch immer wachsende Anforderungen von Diensten auf den Feldern, teils durch Umwandlung der Bauernh�fe in Ackerwerke in Eigenbetrieb und durch Vertreibung der Bauern, die jedes Recht verloren und zu Leibeigenen herabgedr�ckt wurden. In Pommern-Stettin fand diese Einstellung in der Bauernordnung von 1616 ihren Ausdruck, die die b�uerlichen Verh�ltnisse rechtlich festschrieb. Sie war das Ergebnis von Verhandlungen zwischen den St�nden und Herzog Philipp II. Die Bauern und ihre Familien wurden darin als Eigentum der Herrschaft und als an die Scholle gebunden bezeichnet. Sie hatten kein Eigentum an Hof und Ger�t und mussten widerspruchslos hinnehmen, wenn die Herrschaft "die H�fe, �cker und Wiesen zu sich wieder nehmen oder den Bauern auf einen anderen Hof versetzen will.". 4)

Seit 1616 w�tete im Deutschen Reich, im Herzen Europas, der Drei�igj�hrige Krieg, von dem Pommern zun�chst verschont blieb. Die Herz�ge hielten an der bisherigen Neutralit�tspolitik fest, hatten aber nicht die Macht, diese erfolgreich durchzuhalten. 6)

Er beauftragte den mit ihm befreundeten Augsburger Ratsherrn Philipp Hainhofer, Kunstwerke f�r Stettin [1] zu sammeln. Unter seiner Leitung entstand der 1617 vollendete pommersche Kunstschrank. Er war aus mit Elfenbein besetztem Ebenholz und mit Reliefs und Beschl�gen aus Silber mit Emaille und Lapislazuli versehen. Er enthielt viele F�cher mit den verschiedensten Gegenst�nden, die uns heute als eine unverst�ndliche Spielerei anmuten.

1617 erkrankte er auf einer Reise ins Amt Neustettin [28] so schwer, da� er zwei Tage auf dem Schlo� zu Belgard [6] ausruhen musste. 5)

Philipp II. starb 45j�hrig am 3. Februar 1618 in Stettin [1] und wurde in der dortigen Schlo�kirche beigesetzt. 3)

Das Schlo� Treptow an der Rega (Krs. Greifenberg) wurde 1618 Witwensitz f�r Sophia von Holstein, Gattin Herzog Philipps II. 1)

Herzogin Sophie hat zum Andenken an ihren Gemahl Herzog Philipp II. 1654 der Kirche Robe (Krs. Greifenberg) den reich gestalteten dreigeschossigen Renaissancealtar mit der Kreuzigung als Mittelbild geschenkt. Die h�lzerne Taufe, �hnlich reich verziert, steht auf R�dern. Die Kirche besitzt ein 3 m hohes sp�tgotisches Kreuz mit �berlebensgro�em Korpus. Nach m�ndlicher �berlieferung soll es aus der zerst�rten Kirche von Regam�nde stammen. 1)

Seine Witwe starb am 3. Juni 1658. und wurde in der Marienkirche zu Treptow an der Rega beigesetzt. 2) 3)

Ein von Philipp II. angeregtes Kunstwerk, kam erst nach seinem Tod zur Vollendung. Der Herzog hatte von den Goldschmieden Johann K�rver aus Braunschweig und Christoph Lencker aus Augsburg silbergetriebene Tafeln mit Szenen aus Leben und Leiden Christi fertigen lassen. Daraus lie� 1636 mitten im Drei�igj�hrigen Krieg die Gemahlin Bogislaws XIV., Elisabeth von Schleswig-Holstein, f�r die Schlo�kirche in R�genwalde [36] den Silberaltar aus 16 gro�en und 12 kleinen Reliefs herstellen. 4)

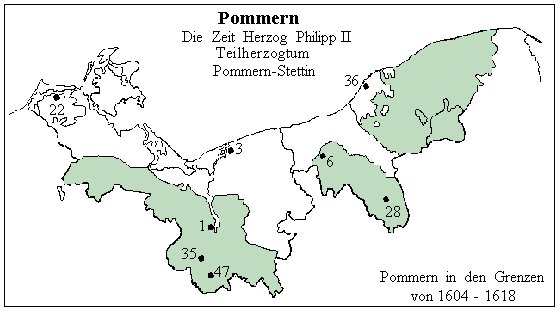

| 1 Stettin 3 Cammin 6 Belgard | 22 Barth 28 Neustettin 35 Greifenhagen | 36 R�genwalde 47 Bahn |

|---|

| 1) | Pommern; Wegweiser durch ein unvergessenes Land von Johannes Hinz |

|---|---|

| 2) | Die Herz�ge von Pommern aus dem Greifen-Hause ca. 1100-1637, Bearbeitet von Prof. Dr. Wilhelm Wegener. |

| 3) | Die Greifen; Pommersche Herz�ge 12. bis 17. Jahrhundert; Ausstellung vom 3. M�rz bis 5. Mai 1996 |

| 4) | Geschichte Pommerns Teil 1; Vom Werden des neuzeitlichen Staates bis zum Verlust der staatlichen Selbstst�ndigkeit 1300-1648, Hans Branig 1997 |

| 5) | Die M�nzen der pommerschen Herz�ge; Johannes Hildisch 1980 |

| 6) | Geschichte Pommerns; Dr. Ludwig Biewer 1997 |

| www.ruegenwalde.com | Die Greifen; � Udo Madsen 1998 |

|---|