Le syst�me de codage de l'Orus Apollo (1541) (original) (raw)

CORPUS NOSTRADAMUS 28 -- par Patrice Guinard

Le syst�me de codage de l'Orus Apollo (1541)

La traduction versifi�e du Trait� des Hi�roglyphes_d'Horapollon est le premier texte connu de Nostradamus. Une �dition partielle et insatisfaisante a paru en 1968. Je restitue, dans cette �tude, la num�rotation aff�rente au texte, les 17 vers rest�s in�dits, la date probable (1541) et les circonstances de sa composition, ainsi que la mise en place du d�but du dispositif de codage qui sertira toute l'oeuvre du proph�te de Salon._

Nostradamus se passionne pour les hi�roglyphes �gyptiens, non tant par souci d'�rudition et de transmission d'un savoir occult�, que par celui de retrouver l'esprit et le sens que v�hicule ce savoir. Qu'est-ce qu'un hi�roglyphe? C'est une image qui est aussi un mot ; c'est une repr�sentation visuelle qui parle directement � l'esprit, car elle contient en elle-m�me un discours. L'image hi�roglyphique engendre le discours et ses significations, comme le quatrain nostradamien porte en lui-m�me l'image et son sens. Cette r�ciprocit� et cette compl�mentarit� n'ont pas �chapp� � la perspicacit� de l'auteur des_Proph�ties. Ce que la sagesse �gyptienne a b�ti dans l'�laboration d'une �criture qui interpelle � la fois l'esprit et les sens, Nostradamus voudra en restituer un �quivalent accessible � notre intellectualit� moderne._

Ce que les �gyptiens ont cr�� dans la p�rennit� hi�ratique, Nostradamus voudra le construire dans le cadre d'une mobilit� historique. L'Horus des temps modernes aura r�ussi, apr�s un demi-mill�naire, � rester vivant dans la conscience contemporaine, malgr� l'ab�me qui le s�pare encore des mentalit�s mat�rialistes.

Le trait� d'Horapollon

Horapollon ou "Horus Apollon" a �t� identifi� au XVIe si�cle � un grammairien et philosophe alexandrin exer�ant sous le r�gne de Th�odose II (d�but du Ve si�cle), puis plus r�cemment � son petit-fils, enseignant sous Z�non (474-491) puis Anastase (491-518) dans l'une des derni�res �coles pa�ennes d'�gypte, � M�nouthis pr�s d'Alexandrie. Flavius Horapollon (ca. 454-504 ?), contemporain de Damascius, serait originaire de Ph�n�bythis pr�s d'Akhmim (entre Assiout et Louxor). Il est le petit-fils du grammairien du m�me nom, tous deux mentionn�s par Suidas, et le fils et successeur du philosophe n�oplatonicien alexandrin Askl�piad�s, auteur d'une histoire d'�gypte et ayant pratiqu� la momification � la mort de son fr�re H�ra�skos (d'apr�s Damascius). Horapollon le pa�en, surnomm� par les chr�tiens Psychapollon, "celui qui perd les �mes" (et les d�tourne de la voie chr�tienne), finit par se convertir au christianisme, sans doute sous la pression et par intimidation (sur Horapollon, cf. le papyrus du mus�e du Caire rebaptis� Maspero 67295 et les analyses de Jean Maspero, "Horapollon et la fin du paganisme �gyptien" in Bulletin de l'Institut Fran�ais d'Arch�ologie Orientale 11, Le Caire, 1914, p.163-195).

Horapollon, ayant rassembl� une s�rie d'anaglyphes provenant de monuments �gyptiens, est l'auteur d'un trait� d'�claircissement de ces signes, lequel aurait �t� �crit en langue copte et traduit en grec par un certain Philippos. A peine un demi-si�cle apr�s, en 529, date sombre dans l'histoire du savoir occidental, la fermeture des �coles scientifiques et philosophiques grecques par Justinien, et notamment celles d'Alexandrie, d'Antioche, d'Ath�nes et de Pergame, provoque l'�migration massive des �rudits, des artistes et des penseurs vers l'Est, et la disparition en Occident de nombreux manuscrits, dont, sur les hi�roglyphes �gyptiens, le texte d'Horapollon et celui de Ch�r�mon (milieu du Ier si�cle AD), ce dernier n'ayant �t� que partiellement conserv� par le moine byzantin Tzetz�s (XIIe si�cle). Une copie du manuscrit grec d'Horapollon (actuellement � la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florence) est d�couverte en juin 1419, dans l'�le d'Andros, par le voyageur florentin Cristoforo Buondelmonti. Le texte est diffus� et discut� � Florence quelques ann�es apr�s.

Les Hieroglyphica d'Horapollon se r�partissent en deux livres, respectivement de 70 et 119 figures. Le texte grec est �dit� pour la premi�re fois en 1505 � Venise, la capitale de l'imprimerie, par Aldo Manuzio (c. 1450-1515), c�l�bre imprimeur de nombreux auteurs grecs et latins (Aristote, Thucydide, Platon, Hom�re, Pindare, Virgile, Ovide, etc.), comme, en 1499, de l'Hypnerotomachia Poliphili (Le Songe de Poliphile) attribu� au moine dominicain Francesco Colonna. [1]. L'�dition grecque de Manuzio, �tablie d'apr�s un manuscrit v�nitien du XVe si�cle (ms Marciano greco 391), para�t avec les Fables d'�sope et divers autres trait�s (copie num�rique Gallica, pp.121-142).

028A. La traduction latine du v�nitien Bernardino Trebazio (ou Trebatio),Ori Apollinis Niliaci Hierogliphica, parue � Augsburg en 1515, fera autorit� et fortune puisqu'elle sera reprise en 1518 � B�le (chez Joannes Frobenius), en 1519 � Paris, en 1521 � B�le, et � Paris chez Conrad Resch (avec le texte grec : copie num�rique Gallica), en 1530 encore � Paris, en 1534 � B�le, toujours chez des �diteurs diff�rents, puis en 1538 � Venise, et en 1542 � Lyon (chez S�bastien Gryphius). [2]

En 1517 para�t une autre traduction latine, celle de Filippo Fasanini (Phasianinus) � Bologne (chez Hieronymus Plato de Benedictis). L'�dition grecque de Jean Mercier (Mercerus) para�t � Paris en 1548 chez Chrestien Wechel, et sa traduction latine en 1551 chez Jacques Kerver. [3]

028B. En 1543 para�t � Paris, d�j� chez Kerver, la premi�re traduction imprim�e en langue vernaculaire, anonyme, du trait� d'Horapollon: De la signification des notes Hieroglyphiques des Aegyptiens (copie num�rique Gallica). C'est aussi la premi�re �dition illustr�e. La traduction a �t� attribu�e � Jean Martin par Denis Sauvage dans sa pr�face � la traduction de Martin de L'architecture de Leon Battista Alberti. [4]Pourtant, si l'on en croit l'adresse au lecteur fran�ais de l'ouvrage de 1543, il semble que le traducteur anonyme de 1543 ne soit autre que Jean Mercier lui-m�me: "Si je congnoys que ce myen labeur vous soit agreable vous aures bien tost le grec & le latin de ceste oeuvre & aultres choses ou vous prendres plaisir." D'autant plus que les illustrations de l'�dition Kerver de 1551, r�alis�es par Jean Cousin (c.1490-1561), reproduisent dans l'ensemble celles de l'�dition de 1543. Il est peu probable que Nostradamus soit l'auteur de cette traduction. Certes le manuscrit et la traduction anonyme comportent certaines affinit�s, mais qui peuvent s'expliquer � partir d'un texte originel commun : peut-�tre le manuscrit "des Druides" auquel Nostradamus fait r�f�rence dans son texte et dont aurait pris connaissance le traducteur anonyme.

Nostradamus s'est aussi servi, en plus de son exemplaire manuscrit en langue grecque, d'une traduction latine, probablement celle de Trebatio, comme le sugg�rent certains termes employ�s : "formidolose" en A45 (formidolosum), l'adjectif "custode" en A95 (custodem), "turbation" en B11 (turbationem), "obsidion" en B27 (obsidionem), etc. On retrouvera cette latinisation des vocables, pouss�e � l'outrance, dans une autre traduction de Nostradamus, sa Paraphrase de C. Galen sus l'exortation de Menodote, parue en 1557 mais probablement issue du temps de ses �tudes � Montpellier.

En 1547 para�t une traduction italienne de Pietro Vasolli, � Venise chez Gabriele Giolito (disponible sur le site Studiolum), et en 1554, � B�le, une traduction allemande du th�ologien Johann Herold. En 1553 para�t une nouvelle traduction fran�aise, attribu�e � Jean Martin, � nouveau � Paris chez Jacques Kerver : Les Sculptures ou graveures sacr�es d'Orus Apollo. Du Verdier recense ce texte dans sa Biblioth�que(1585), ainsi qu'une autre traduction de Jean Martin (� partir de l'italien), parue chez le m�me �diteur en 1546, puis en 1554 et 1561, celle de l'Hypnerotomachia Poliphili. Il se pourrait que le pr�facier de L'architecture d'Alberti ait confondu les deux �ditions Kerver, celle de 1543 et celle de 1553.

L'interpr�tation all�gorique et symbolique des hi�roglyphes �gyptiens, recueillie par Horapollon dans les �coles n�oplatoniciennes d'Alexandrie, est corr�lative � la naissance et � la propagation, � la Renaissance, des livres d'embl�mes, � commencer, en 1531, par les Emblemata d'Andrea Alciati (1492-1550). Elle en est m�me fondatrice. Alciat le souligne dans son trait�: l'embl�me, dont le hi�roglyphe horapollinien est le mod�le, parle directement � l'esprit ; il signifie en lui-m�me. L'acte expressif ne n�cessite pas forc�ment de longs discours. La chose peut se passer des mots.

Un hypoth�tique �diteur lyonnais des Proph�ties, Jean de Tournes, r��dite en 1545 Le th��tre des bons engins de Guillaume de La Perri�re [5]et "embl�matise" aussi la Bible (1553) et les M�tamorphoses_d'Ovide (1557). Les lyonnais Mac� Bonhomme et Guillaume Rouill� impriment un nombre impressionnant d'�ditions d'Alciat. Bonhomme, le premier �diteur des Proph�ties, se sp�cialise dans la litt�rature embl�matique : il publie en 1552 la Picta poesis de Barth�lemy Aneau, puis sa traduction fran�aise la m�me ann�e, Les considerations des quatre mondes de Guillaume de La Perri�re, toujours en 1552, et du m�me toulousain_La morosophie en 1553, Le pegme de Pierre Coustau dans sa version latine en 1555 et en fran�ais en 1560. [6]

Les Hieroglyphica de Pierio Valeriano (1477-1560), qui s'inspirent d'Horapollon, paraissent en 1556 dans une �dition partielle � Florence et dans leur version compl�te � B�le, chez Michele Isingrino. [7]En 1559, Gabriel Symeoni, un correspondant et ami de Nostradamus, publie ses Devises ou Emblemes heroiques et morales, � Lyon chez Guillaume Rouill�. C'est dire comme furent en vogue ces floril�ges de gravures jointes � de petits textes versifi�s ou en prose, et auxquels est attribu�e une valeur morale ou didactique, quasi hi�ratique car fix�e par le dessin et explicit�e par le texte. La page forme un tout compr�hensif, car elle interpelle les deux cerveaux, celui de l'intuition comme celui de l'analyse intellectuelle. L'embl�me d�signe cette association du texte � l'image dont na�t le sens, et dont nos actuelles bandes dessin�es sont les lointaines descendantes.

La litt�rature morale et embl�matique revendique volontiers ses lettres de noblesse de l'anciennet� �gyptienne. Ainsi l'entend le toulousain La Perri�re � la fin des ann�es 1530, peut-�tre d�s 1536 [8]dans son Theatre des bons engins, compos� en dizains d�casyllabiques: "Ce n'est pas seulement de nostre temps que les Emblemes sont en bruict, pris & singuli�re veneration, ains c'est de toute anciennet� & presque des le commencement du Monde : car les Egyptiens qui se reputent estre les premiers hommes du Monde, avant l'usage des lettres, escrivoyent par figures & ymages, etc..." [9]Et La Perri�re de citer l'autorit� de Ch�r�mon (dont le texte �tait encore disponible), d'Horapollon, et parmi les modernes, le Songe de Polyphile, les commentaires de Celien Rodigien, et Alciat. [10]

La lecture horapollinienne des hi�roglyphes inspirera encore, entre autres, l'Oedipus aegyptiacus (1652-1654) du j�suite Athanasius Kircher (1602-1680) et, plus r�cemment, les ouvrages des �gyptomanes Ren�-Adolphe et Isha Schwaller de Lubicz. [11]

Le hi�roglyphe d'Horapollon traduit plus qu'une chose, plus qu'un Signifi� d�termin� ; il repr�sente une vision sur la chose, "�sot�rique" car impliqu�e dans un vaste r�seau de signification. L'id�ogramme hi�roglyphique est un symbole au sens de Jung et de Kircher: ne pouvant se traduire par des mots, il ne peut qu'�tre sugg�r� par des figures, des marques picturales. Le symbole remplit enti�rement, au contraire des alphabets phon�tiques modernes, la double fonction r�f�rentielle du signe, d�notative mais aussi repr�sentative. [12]

L'explication des hi�roglyphes par Horapollon n'est pas aussi fantaisiste qu'aiment le croire certains adeptes de la "petite raison". La plupart des hi�roglyphes d'Horapollon existent dans le corpus hi�roglyphique des �gyptologues et, s'il ne leur est pas attribu� de valeur phonique comme le fera Champollion, leur valeur s�mantique diff�re peu de celle aujourd'hui accept�e, m�me si les �gyptologues modernes n'accordent pas d'int�r�t � la recherche du sens cach� et du pourquoi, autrement dit de l'origine des vocables (cf. Fran�ois Lenormant, Recherches sur l'origine, la destination chez les anciens, et l'utilit� actuelle des hi�roglyphiques d'Horapollon, Paris, 1838, p.2).

Prenons l'exemple du hi�roglyphe de l'oie, correspondant � l'�pigramme 86 du manuscrit de Nostradamus.

Ainsi Horapollon nous conte que les enfants sont repr�sent�s par une oie, la chenalopex signal�e par Pline [13], parce que cet animal affectionne particuli�rement sa prog�niture allant m�me jusqu'� sacrifier sa vie pour elle. Cette attribution a �t� confirm�e par Champollion, comme en t�moignent les images ci-dessous. [14]

Francesco Sbordone a montr� que plus de cent hi�roglyphes, soit la totalit� du premier livre et un quart du second, correspondent � des hi�roglyphes r�els. Les hi�roglyphes restants auraient �t� rajout�s par le traducteur Philippe � partir de sources gr�co-latines, principalement Pline, Aristote, et l'Histoire des animaux d'Aelianus. [15]

En traduisant Horapollon, Nostradamus rattache explicitement son oeuvre � la litt�rature embl�matique de son �poque, mais aussi, implicitement, � la science pa�enne, gr�co-�gyptienne, r�sistant au d�ferlement de l'id�ologie chr�tienne, dans une figure similaire et invers�e � celle s�vissant � son �poque. On l'a peu soulign� et peu compris. Or les Proph�ties se lisent comme des embl�mes sans image, ou plut�t sans s�paration de l'image et du texte. Car le quatrain proph�tique est � la fois texte et image, ou plus pr�cis�ment image v�hicul�e par et dans le texte, et texte qui n'est plus explication d'une image, mais qui en est � la fois le support et l'�nigme. Le texte proph�tique fait na�tre l'image, comme il la crypte et la voile. Le quatrain d�passe la dualit� des deux cerveaux, comme le dualisme inh�rent � l'�nonciation et � l'�criture. Plus encore il s'inscrit dans un r�seau s�mantique de vocables qui s'interpellent les uns les autres, et forment une unit�, celle du tissu proph�tique. Et quelle que soit l'opinion que la raison r�fractaire et riv�e sur son quant-�-elle voudra se faire de la dimension proph�tique du texte, elle ne pourra �viter de constater son �chec quant � la dimension litt�raire de l'oeuvre du salonais. Les quatrains de Nostradamus, quand on les compare aux innombrables pi�ces versifi�es de l'�poque, quatrains moraux d'un La Perri�re ou d'un Guy Du Faur de Pibrac, quatrains historiques ou bibliques d'un Paradin, etc, constitue une oeuvre unique, inimit�e, d'une valeur litt�raire sans �gale.

028C. Le manuscrit de Nostradamus (1541) et l'�dition tronqu�e de Pierre Rollet (1968)

Fran�ois Buget est � ma connaissance le premier, en 1861, � avoir signal� l'existence du manuscrit autographe de Nostradamus � la Biblioth�que Imp�riale, d�couverte qu'il tient de Ferdinand Denis, conservateur de la biblioth�que Sainte-Genevi�ve. [16]

Une comparaison graphologique approfondie incluant les quelques rares documents autographes conserv�s de Nostradamus (dont quelques ex-libris d'ouvrages de sa biblioth�que) permettrait de montrer que l'�criture du manuscrit est bien de la main de Nostradamus (cf. par exemple le faciebat autographe de la lettre du 20 avril 1561 au pape Pie IV). Les a non referm�s, les majuscules petites et carr�es, l'indistinction fr�quente des u, v et n, semblent caract�ristiques de cette �criture, souvent irr�guli�re mais sans fioritures, d'autant plus que vingt ans s�parent les deux documents.

Buget donne une transcription partielle du prologue, du passage sur Isis, et de quelques �pigrammes annex�es qu'il croit emprunt�es par Nostradamus � l'�dition de Jean Mercier de 1551, alors que ce dernier d�clare les avoir recueillies �� et l�. [17]

Le manuscrit de l'Orus Apollo (BNF ms. fr. 2594) a �t� reproduit par Henri Douchet � Amiens au d�but du XXe si�cle (CAT Ruzo-Swann, Avril 2007, n.1, acquis par la Maison de Nostradamus � Salon). Le proven�al Pierre Rollet [18] l'�dite � nouveau en 1968 : Nostradamus, Interpr�tation des Hi�roglyphes de Horapollo, [Aix-en-Provence], Ramoun Berengui�. L'ouvrage est imprim� � Barcelone, accompagn� de la partie centrale de la vignette du frontispice de la Prognostication pour 1555 de Nostradamus (publi�e par Ruzo en 1962 dans Les Cahiers Astrologiques), et, en annexe, de divers documents parmi lesquels figurent dix quatrains, mal lus, d'apr�s la transcription du po�te proven�al Luigi Gallaup de Chasteuil, un familier de C�sar Nostradamus (ms. 386 de la Biblioth�que Inguimbertine de Carpentras : cf. CN 159).

Le titre du manuscrit de Nostradamus se lit:

Orus Apollo, fils de Osiris, Roy de Aegipte, niliacque,

Des notes hieroglyphiques, livres deux, mis en rithme par epigrammes,

Oevre de increedible et admirable erudition et antiquite.Le second livre s'ach�ve sur la mention, "traduict par Michel Nostradamus de Sainct Remy en Provence", instructive car Nostredame est d�j� Nostradamus, et non plus Nostra Domina, et qu'il n'est pas encore install� � Salon (cf. aussi l'acrostiche NOSTRADAMVS en A*2). �tonnante aussi l'orthographe tr�s moderne du mot "fils", presque toujours orthographi� "filz" � cette �poque, et �galement dans le manuscrit, � l'exception pr�cis�ment du hi�roglyphe d�signant le fils (I 86), orthographi� "filhs". Si Horus, identifi� � l'Apollon grec, est bien le fils d'Osiris, Nostradamus serait-il lui son petit-fils, c'est-�-dire le fils spirituel d'Horus?

Le manuscrit, de 86 folios, est d�dicac� � la princesse de Navarre, Jeanne d'Albret (1528-1572), mari�e en 1541 au duc de Cl�ves, divorc�e, remari�e � Antoine de Bourbon en 1548, et reine de Navarre � la mort de son p�re Henri II d'Albret le 25 mai 1555, trois semaines apr�s la sortie de la premi�re �dition des Proph�ties. [19]

Jeanne d'Albret serait n�e au ch�teau de Pau le 7 janvier 1528 (Th�odore Muret, Histoire de Jeanne d'Albret reine de Navarre, Paris, Grassart, 1862, p.43 ; Alphonse de Ruble, Le mariage de Jeanne d'Albret, Paris, Adolphe Labitte, 1877, p.1), ou le 16 novembre d'apr�s une g�n�alogie manuscrite en b�arnais, les "Etablissements du B�arn (1552-1555)" (in La Correspondance Litt�raire, 3e ann�e, Paris, 1858-1859, p.267). Forc�e par Fran�ois Ier � se marier � Ch�tellerault le 14 juin 1541 avec le duc Guillaume de Cl�ves (Ruble, p.116-120), elle est retenue en France alors que le duc de Cl�ves rejoint ses terres. La dissolution de son mariage non consomm� est finalement sign�e par le pape Paul III le 12 octobre 1545 (Ruble, p.202). Elle se remarie trois ans plus tard, le 20 octobre 1548 � Moulins, avec Antoine de Bourbon (Louis Dussieux, G�n�alogie de la maison de Bourbon de 1256 � 1871, 2e �d., Paris, Jacques Lecoffre, 1872, p.80).

Mais pourquoi avoir d�di� son manuscrit � Jeanne, une jeune adolescente de douze-treize ans, qui, m�me en 1545, ne s'�tait fait remarquer que par sa r�sistance � �pouser le mari qu'on lui avait destin�, plut�t qu'� sa m�re Marguerite de Navarre (1492-1549), une lettr�e qui s'illustrera par la publication posthume de son Heptam�ron (1558), et qui vingt ans auparavant (en 1538), avait peut-�tre h�berg� � N�rac Nostradamus qui fuyait Agen (cf. CN 138) ? Un destin parall�le semble rapprocher la vie de Jeanne d'Albret et l'oeuvre de Nostradamus, et ce rapprochement n'aurait pas �chapp� au voyant proven�al, dont on conna�t par ailleurs les affinit�s avec Catherine de M�dicis, qui lui rend visite � Salon en octobre 1564 et � qui il adresse sa derni�re lettre connue, publi�e � Lyon en 1566, l'ann�e de sa mort. Entre les deux femmes, la ni�ce et la belle-fille de Fran�ois Ier, deux battantes, adversaires redoutables l'une � l'autre, chefs et �g�ries des partis calviniste et l�gitimiste, l'une fille et l'autre �pouse d'un Henry II, Nostradamus n'a, semble-t-il, pas voulu trancher. M�me g�ographiquement, sa Provence natale et �lective, est exactement situ�e entre la Toscane et le B�arn natals des deux femmes.

Les ouvrages sont g�n�ralement d�dicac�s � des personnalit�s ayant fait leur preuve, par leur situation, leur oeuvre ou leurs actes. En adressant sa traduction � une adolescente, la toute jeune princesse de Navarre, le proven�al qui signe ce premier texte sous son nom de voyant, le Nostradamus des almanachs, pronostications et proph�ties, introduit son oeuvre visionnaire en anticipant la destin�e peu commune de la future reine de Navarre.

Il est probable que le manuscrit a effectivement �t� remis en 1541 � Jeanne et qu'il a circul� dans les cercles litt�raires de Navarre, favorables � la R�forme, avant de rejoindre les ouvrages de son fils Henry IV. On le retrouve dans les collections de Colbert, puis dans celles de la Biblioth�que Royale. Le manuscrit serait authentique selon Rollet qui pr�cise dans sa pr�face: "La comparaison avec les lettres de Nostradamus, avec la confirmation sign�e par lui de l'Almanach de 1562 (vente Rigaux, 1931), avec l'autographe publi� par Geigy (B�le, 1925) [20]et avec les actes notari�s, ne laisse pas le moindre doute quant � l'identification de l'�criture du mage de Salon."

Rollet et Brind'Amour ont identifi� le papier du manuscrit d'apr�s le filigrane : il s'agit d'un papier fabriqu� � Avignon de 1535 � 1539. La feuille, de dimensions 30.5 x 42 cm, poss�de un filigrane en forme de "colonne" � neuf sections, travers�e d'une barre verticale se prolongeant en croix simple (filigrane n� 4371 de Charles Briquet). " [21] Ce qui conduit � une composition pr�sum�e du texte au d�but des ann�es 40. Rollet opine pour 1545, date bien tardive pour un papier fabriqu� de cinq � dix ans plus t�t, ainsi que Brind'Amour (entre 1543 et 1547) qui suit une supposition de Robert Aulotte. Ni les arguments avanc�s par Rollet, ni la conjecture d'Aulotte, favorable � l'influence de l'�dition Kerver de 1543 sur le manuscrit (ce serait plut�t l'inverse), ne me semblent probatoires, et je montrerai que Nostradamus indique assez "clairement" une date de composition pour 1541 (cf. infra). La transcription de Rollet est d�pourvue de num�rotation, fautive par endroits, exempte d'appareil critique, et surtout incompl�te. En outre Rollet accentue un texte qui ne l'est pas, introduit par endroits une ponctuation presque toujours absente du manuscrit, et supprime les majuscules de certains mots. Ce texte a �t� r�cemment repris sur Internet par divers sites se copiant les uns les autres, et y ajoutant leurs propres et innombrables erreurs de transcription.

Suivent 5 pi�ces versifi�es (A1 � A5), respectivement de 10, 8, 13, 10 et 10 vers, dont la premi�re titre: Comment ilz signifio[i]ent ETERNITE, et la derni�re: Aultrement l'an par eux.

Suit une ANNOTATION SUS LA FIGURE DE ISIS [23]dont Lucien de Luca vient de montrer qu'elle s'inspirait d'un passage de Diodore de Sicile repris dans un trait� de Petrus Apianus et Barptholomaeus Amantius, les Inscriptiones sacrosanctae vetustatis non illiae quidem Romanae, sed totius fere orbis, �dit� � Ingolstadt en 1534. [24] Parmi les collaborateurs de l'ouvrage d'Apianus, on trouve les signataires de pi�ces annexes, tous r�formistes et parfois aussi astrologues comme Philippe Melanchthon et Joachim Camerarius, Joannes Agricola, ou encore Andreas Osiander. C'est dire que le premier texte connu de Nostradamus, d�di� � Jeanne d'Albret et dont on ignore s'il a �t� �dit�, s'inscrit dans un contexte protestant, qui confirme certains passages des Ep�tres latines de Nostradamus, partiellement traduites par Eug�ne Lhez en 1961 et �dit�es par Jean Dup�be en 1983. Pr�tendre, comme un Peter Lemesurier, que Nostradamus aurait �t� un "pious Catholic", rel�ve de la surdit� et de l'h�r�sie.

En r�alit� les clins d'oeil de Nostradamus au camp r�form� sont beaucoup plus discrets que certains voudraient le faire croire, et si de r�forme il est question, il s'agit plus d'une "r�forme spirituelle" que d'une r�forme politico-th�ologique, celle pr�cis�ment mise en place par l'herm�tiste proven�al, une r�forme pour le long terme et pour les g�n�rations futures, tourn�e vers l'avenir, susceptible de surmonter les diverses crises rationalistes et sceptiques, de d�jouer les critiques m�taphysiques les plus pointues (et en particulier la d�monstration nietzsch�enne de la transformation in�vitable du christianisme en ath�isme mat�rialiste et nihiliste), de se d�marquer de toute influence de ce qu'il a appel� le "commun av�nement", et que l'herm�tiste proven�al a fa�onn�e et construite, seul, de toutes pi�ces, au-del� des clans, partis et groupes d'int�r�ts id�ologico-th�ologiques divers.

Dans son article, Luca a entrepris l'ex�g�se s�mantique et lexicographique de ce passage de Diodore/Nostradamus via Apianus, ainsi que de leurs diff�rences et de leurs variations, notamment en ce qui concerne la mention relative � Isis: "EGO SVM MATER OSIRIDIS" selon Apianus [25]et Nostradamus, mais "UXOR" (femme, �pouse) chez Diodore et chez Antoine Du Verdier qui en reprend le texte en 1573. [26]C'est peut-�tre justement qu'il ne s'agit pas d'une erreur ou d'une traduction fautive, mais d'une mention d�lib�r�e, en tout cas chez Nostradamus, lequel savait sans doute qu'Isis, la plus grande d�esse de l'Antiquit�, celle qui aurait insuffl� la vie � son fr�re et �poux � plusieurs reprises, �tait plus qu'une simple d�esse, mais qu'elle �tait l'arch�type f�minin du vivant.

L'inscription figure une autre fois dans le trait� d'Apianus et Amantius, avec la mention ind�finie "EGO SVM OSIRIDIS" (p.23). Mais c'est l'autre version de l'inscription (p.136) que suit Nostradamus puisqu'il reprend l'erreur au texte (mater pour uxor) et traduit le commentaire latin relatif aux cornes d'Isis (Notes Hieroglyphiques, f.10v).

Suivent 99 pi�ces versifi�es (A6 � A104), au nombre de vers variable, � commencer par l'Interpretation de l'Epigramme(A6), dizain en lettres capitales, que Nostradamus nous invite � compter comme appartenant � son texte, puisqu'il �crit "interpr�tation" et non "traduction". La pi�ce "Comment ilz adumbrent les tenebres ou les declairent" (A104) cl�t le premier livre.

Les r�gles prosodiques sont assez l�ches, notamment en ce qui concerne l'alternance des rimes f�minines et masculines, selon l'habitude de Nostradamus, et comme il s'en excuse dans la pr�face � ses Proph�ties. Tous les vers sont d�casyllabiques, comme le seront les quatrains des Proph�ties. Les pi�ces les plus nombreuses sont des �pigrammes � huit vers (huitains), constitu�es de deux quatrains � rimes crois�es, de la forme A-B-A-B-B-C-B-C. Les dizains suivent la forme A-B-A-B-B-C-C-D-C-D. Les trois pi�ces les plus longues, � 17 vers (A9), 18 vers (A10) et 30 vers (A46) sont compos�es de distiques, avec un vers non rim�, le quinzi�me, pour l'�pigramme A9.

Rollet a omis de transcrire cinq vers appartenant aux trois �pigrammes qui suivent (les approximations de lecture, hormis l'accentuation et la ponctuation, sont marqu�es en rouge):

(A32: transcription Rollet, p.46)Que voulent il signifier par l'estoylle Signifiant Dieu ou la destin�e,Revolud fatum ou le cinquiesme nombre,Paignoient l'estoyle Dieu pour sa v�n�r�e Et providence divine que l'astre umbreLe mouvement toutel qui nous obumbreDe ce beau monde qui ne peult concisterSens le grand dieu Fatum qu'� r�sisterVivant ne peult le faict de mouvementPar les estoylles continuellement Et puys apr�s par le nombre cinquiesmePour ce que sont au ciel astres miliesmesTant seulement par ces cinq toursle mondeSe vient mouvoir sempiternel et ronde.[manque deux demi-vers] (A32: 19r-v, transcription)Que voulent il[z] signifier par l'estoylle Signifiant Dieu ou la destineeRevolud fatum ou le cinquiesme nombrePaignoient l'estoyle Dieu pour sa revereeEt providence divine qui l'Astre umbreLe mouvement toutel, qui nous obumbreDe ce beau monde qui ne peult concisterSens le grand dieu FATVM qu'a resisterVivant ne peult le faict du mouvementPar les estoylles, continuelementEt puys apres par le nombre cinquiesmePource que sont au ciel astres miliesmes,Tant seulement par ces cinq tout le mondeSe vient mouvoir et dispenser soy mesmesPar mouvement sempiternel et ronde. Les cinq branches de l'�toile symboliseraient pour les �gyptiens les cinq plan�tes errantes, marqueurs du "mouvement sempiternel", de l'incessante reconstruction du monde, et du destin (fatum) qui signe le vivant y participant. Nostradamus nous reconduit, � travers son �tude des hi�roglyphes et des inscriptions horapolliniennes, � sa vision mi-h�raclit�enne et mi-platonicienne du monde. Mais le destin est "r�volu" � "l'estoylle" o� s'enracine son outil oraculaire, le quatrain : il est d�termin� par les astres pour le voyant qui s'appuie sur le Logos astral.

(A73: transcription Rollet, p.69)Comment ilz enseignoient ignorance Aussi quant veullent d�monstrer l'ignorance Par lors ilz paignent le feu et l'eau � partPour ce qu'aux deux ce faict ample aparanceQue tout natif soy courromp et despart[manque trois vers] Par eulx ce faict toute commixion. (A73: 31v, transcription)Comment ilz enseignoient ignorance Aussi quant veullent demonstrer ignorancePar lors ilz paignent le feu et l'eau a partPource qu'aux deux ce faict ample aparanceQue tout natif soy courromp et despartLe feu et l'eau chascung mis a l'escartSont helementz faisants corruptionDe nulz sont faictz d'eulx chascung prend sa partPar eulx ce faict toute commixtion.

(A77: transcription Rollet, p.71-72)Comment ilz signifioient l'ouyr Faignant l'ouyr du beuf paignent l'oreilleCar quant la vache a fain de concepvoirPlus de troys heures son vouloir ne s'esveilleSi fort et crie que le beuf la peult voirQu'a si aler tost ne faict son debvoirSe vient nature fermer jusques � ung temps[manque un vers] Le taureau l'ouyr encor qu'il en soy loingEt entendent qu'elle veult compaignieSoubdaing il court d'ung naturel besoingAux aultres bestes cella nature nie. (A77: 32v-33r, transcription)Comment ilz signifioient l'ouyr Faignant l'ouyr du beuf paignent l'oreilleCar quant la vache a fain de concepvoir(Plus de troys heures son vouloir ne s'esveille)Si fort et crie que le beuf la peult voirQu'a si aler tost ne faict son debvoirSe vient nature fermer jusques a ung tempsDetermine souvent ce ne s'entendLe Taureau l'ouyt encor qu'il en soy loingEt entendent qu'elle veult compaignieSoubdaing il court d'ung naturel besoingAux aultres bestes cella nature nie. Nostradamus compl�te le premier livre de son _Orus Apollo_par quatre �pigrammes annex�es (A*1 � A*4), de 8, 11, 12 et 10 vers, prises sur un "tr�s ancien exemplaire grec des Druides" [27] et absentes de l'�dition de Venise de 1505 ("� l'Impression de Alde"). Faut-il le croire, quand il nous invite � les consid�rer comme "b�tardes" alors que pr�cis�ment il signe la seconde (A*2) par un acrostiche, au verso du feuillet 41 ? Ou peut-�tre ne seraient-elles ill�gitimes que dans leur rapport � la r�alit� des hi�roglyphes, et en ce cas il est possible qu'il les ait r�dig�es lui-m�me.

L'acrostiche en 41v n'est pas exactement au centre de l'ensemble du texte, sauf � consid�rer d'un c�t� la totalit� des pages avant l'acrostiche (81 pages, ou 74 pages �crites + 7 pages vierges ; cf. infra), et de l'autre la seule somme des pages �crites apr�s l'acrostiche, sans les pages vierges (81 pages).

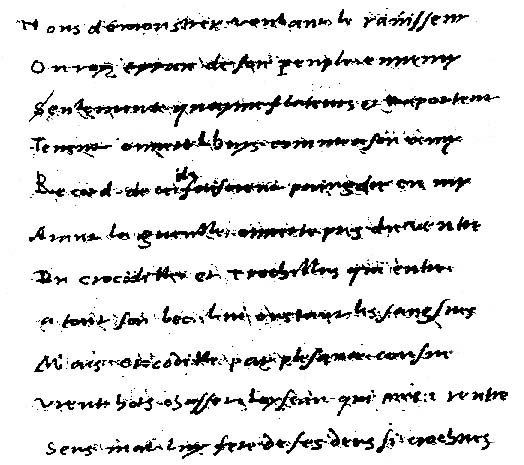

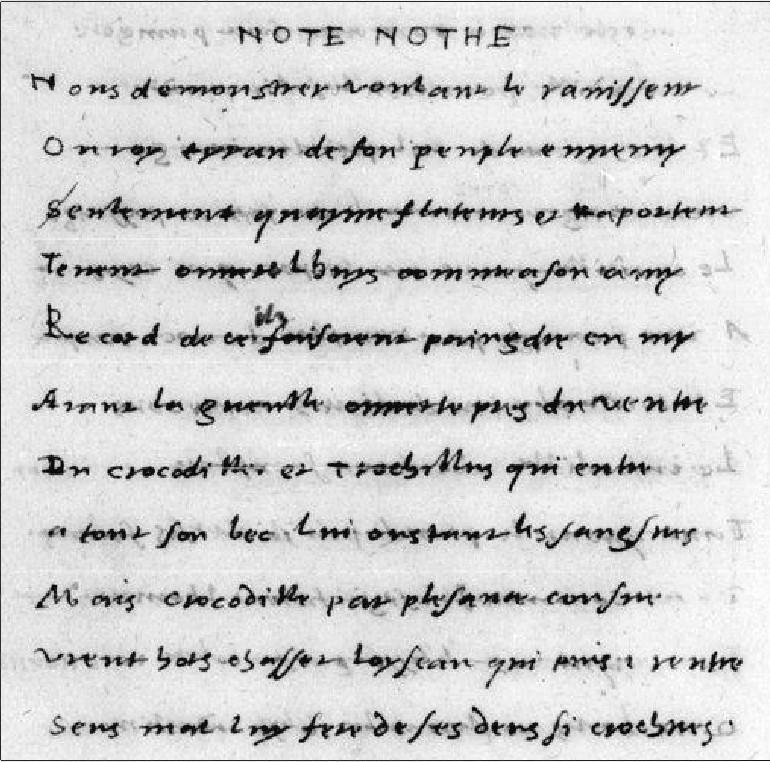

[A*2] Comment il[z] signifioient le roy ennemy des bons et amy des flateurs (prinse a l'exemplayre vieulx)

Nous demonstrer voulant le ravisseur

Ou roy tyran de son peuple ennemy

Seulement qu'ayme flateurs et imposteur[s]

Tenent ouvert l'huys comme a son amy

Record de ce ilz faisoient paingdre en my

Aiant la gueulle ouverte pres du ventre

Du crocodille et trochillus qui entre

A tout son bec lui oustant les sangsues

Mais crocodille par plesance consue

Vient hors chasser l'oyseau qui pris i rentre

Sens mal luy fere de ses dens si crochues.Rollet lit "ravisseur" et "importent" � la fin des vers 1 et 3, ce qui ne satisfait pas la rime. Brind'Amour (1993, p.474) lit "ravissens" et "importens", ce qui ne veut pas dire grand-chose. Tous deux lisent "mis" au lieu de "pris" au vers 10.

Nostradamus introduit le second livre d'Horapollon, essentiellement compos� de huitains, par une pi�ce (B1) qu'il titre: "ORUS PARLE" et qui, � nouveau, fait r�f�rence aux Druides au septi�me vers. Ces mentions ne figurent dans aucune �dition.

Rollet a omis de transcrire l'�pigramme B5 (43v-44r), entre les huitains B4 (Que signifioit le cueur de l'homme pendu au gosier) et B6 (Que signifioit le membre de l'homme couvert et serre de la main).

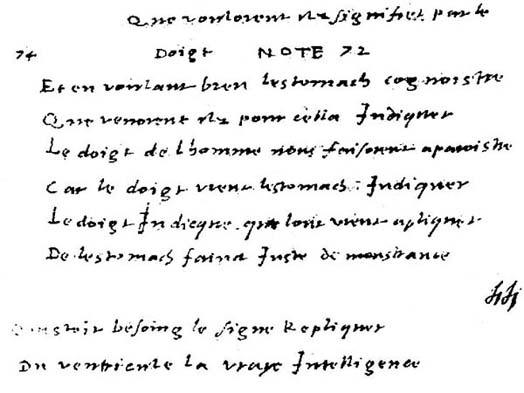

[B5] Que vouloient ilz signifier par le Doigt

Et en voulant bien l'estomach cognoistre

Que venoient ilz pour cella indiquer

Le doigt de l'homme nous faisoient aparoistre

Car le doigt vient l'estomach indiquer

Le doigt indicque que l'ont vient apliquer

De l'estomach fainct juste de monstrance

Qu'estoit besoing le signe repliquer

Du ventricule la vraye intelligenceL'�dition originale se contente d'une br�ve mention. � preuve l'�dition latine de 1521 (dans la traduction de Trebatio) et l'�dition Kerver de 1543:

Quid cum digitum scribunt.

Hominis stomachum significat digitus.Que c'est qu'ilz signifioient par le doigt.

Le doigt signifie l'estomac de l'homme.Nostradamus �vite de traduire ce hi�roglyphe, comme nombre d'autres qui suivent, par de simples distiques. Certains items ne comportent qu'une courte sentence dans le texte grec, � partir de laquelle il forge une pi�ce enti�rement nouvelle. Il ne se contente pas d'une traduction litt�rale, serait-elle versifi�e, mais construit un dispositif de pi�ces rim�es ayant un nombre bien d�termin� de vers, par exemple quatre quatrains au total pour l'ensemble des deux livres. Ce texte, �crit au d�but des ann�es 40, constitue le premier pan d'un dispositif dont le dernier maillon sera son Testament. [28]

Quatre autres vers sont oubli�s par l'�dition Rollet de 1968:

B55: Comment ilz signifioient l'homme mystique

(vers 1): Signifier voulant l'homme mystiqueB57: Comment ilz signifioient la Diuturne instauration

(vers 1): La diuturne sacre instauration

(vers 2): Signifier voulant le phenix paignentB71: Comment ilz signifioient l'homme Instable

(vers 7): Font paingdre l'hyene serpent bien doctementCe sont donc au total 17 vers qui ont �t� omis dans l'�dition Rollet. Autant dire que le manuscrit de Nostradamus m�ritait mieux, et reste dans l'attente d'une �dition s�rieuse, pourvue d'un appareil critique et de commentaires prosodiques et lexicographiques.

La seconde partie du manuscrit comporte 124 ou 120 �pigrammes, selon que l'on compte ou non les quatre �pigrammes deux fois traduites par Nostradamus, � savoir B52, B60, B95 et B110.

Le huitain "Comment ilz signifioient une femme allaictant et bien nourrissant" (B52) est retraduit par Nostradamus, car corrompu, selon lui, dans toutes les �ditions. En effet la version latine de 1521 traduit le grec de l'�dition 1505 par tourterelle, alors qu'il s'agirait plut�t d'une chauve-souris: "turturem pingunt ea enim ex volatilibus sola dentes & mammas habet". De m�me on lit dans l'�dition Kerver de 1543: "ilz paignoient une tourterelle car elle seulle entre les volatiles a dens & mamelles". Or le seul "volatile", un mammif�re, � dents et mamelles, est bien la chauve-souris, comme le souligne Nostradamus, et en conformit� avec le vieux manuscrit grec qu'il suit. Le remplacement de la tourterelle par la chauve-souris sera attribu�e par les �diteurs modernes d'Horapollon au j�suite Nicolas Caussin (1583-1651) dans son De symbolica Aegyptiorum Sapientia (Cologne, 1623). "Nostradamus ne manque donc pas de certaines qualit�s de philologue" comme s'oblige � l'admettre Aulotte (1980, p.561-2).

De m�me Nostradamus suit ce m�me manuscrit dans le dizain sur la huppe (B95), "Comment ilz signifioient l'homme a qui le past de raisins ont faict mal", apr�s avoir corrig� par _Amyanthus_le terme Adiantus que l'on trouve dans toutes les �ditions, "past" signifiant repas, nourriture. [29]

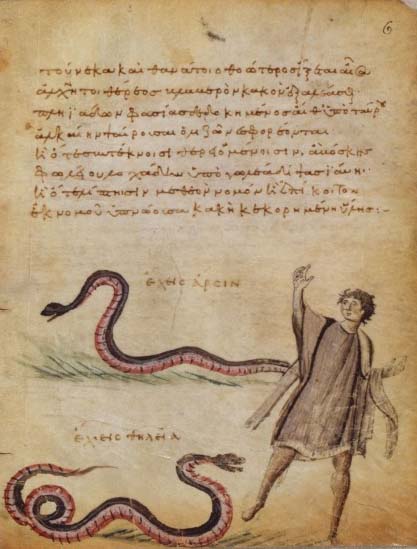

Nostradamus redouble encore la pi�ce B60 sur la vip�re, "Comment ilz signifioient la fame que hait son marit mortelement" par une confirmation qu'il trouve chez Nicandre, "Ne sis in triviis"(Ne te trouve pas aux carrefours). Il ne reste du m�decin et po�te grec Nicandre de Colophon (IIe BC), qui aurait aussi �crit sur les oracles (cf. Du Verdier, p.900), que deux trait�s de pharmacologie r�dig�s en hexam�tres: son Alexipharmaka sur les poisons et leurs rem�des, et sa Th�riaka sur les morsures des serpents et insectes, � laquelle Nostradamus se r�f�re. Une traduction latine, Theriaca et Alexipharmacia, para�t � Cologne en 1531. [30]

Enfin Nostradamus qui donne deux versions du hi�roglyphe sur le poulpe et la langouste (B110-B111), "Comment ilz signifioient l'homme aiant seignerie sur ceul[x] de sa nation", la premi�re version �tant d�prav�e dans le texte, observe que c'est toujours le poulpe ou la pieuvre qui l'emporte sur la langouste, et note que "les poissonniers de nostre mer ici ne meslent jamais le poulpre avecques les langoustes car les langoustes mourroient incontinent" (f. 74v).

Ces diff�rences montrent assez l'originalit� et la fiabilit� de la traduction de Nostradamus, qui s'attache au sens des hi�roglyphes tels qu'ils sont d�peints par Horapollon, � leur signification all�gorique, et toujours avec le souci de les pr�senter sous forme versifi�e, et dans un canevas qui sera �tudi� ci-apr�s.

A la fin du deuxi�me livre, dix �pigrammes sont ajout�es par le traducteur, les pi�ces B*1 � B*10, des huitains pour la plupart.

Que signifie la petite aygle

Comment ilz signifioient la porte ou l'ouverture de la guerre

Comment ilz signifioient la vie future

Comment signifioient les deux vertus principales d'ung Roy

Comment ilz signifioient le Roy

Comment ilz signifioient la mort ou fin de l'homme

Comment ilz signifioient la vie

Comment ilz signifioient labeur

Comment ilz signifioient DIEVEt la derni�re:

Comment il[z] appelloient les dieux infernaulx qu'ilz appelloient manes. D. M.

Quant ilz vouloient leurs grand[z] dieux infernaulx

Signifier [ilz] paignoient ung visaige

Sens hieulx ne forme. Par dessus paingct egaulx

Deux hyeulx a part comme ont voit a l'ymaige

Par les deux hieulx ont notoit d'ung bien saige

Les dieux entendre par mesmes document

Et par la face sens hieulx estoit passaige

Qu'on le faisoit graver aux testementz.Outre l'allusion finale aux testaments, qui interpelle pr�cis�ment celui, avec son codicille, que j'ai appel� "La troisi�me et derni�re �p�tre de Nostradamus" [31], ce huitain est aussi � rapprocher du premier vers du quatrain VIII 66: "Quand l'escriture D. M. trouvee", allusion aux Dieux M�nes, "dii manes", ces esprits "bienveillants" qui prot�gent le d�funt apr�s sa mort et auxquels ("Diis Manibus" ou parfois "Diis Manibus Sacrum") les Romains adressaient leurs requ�tes pour le salut de leur �me. Cette derni�re pi�ce, qui succ�de � celle consacr�e � Dieu et la supplante (encore s'agit-il de l'id�e de Dieu dans la m�taphysique �gyptienne), montre assez l'orientation spirituelle de la pens�e de Nostradamus, ancr�e dans la sagesse de l'Antiquit� �gyptienne, grecque, et romaine. [32]

Il est possible que cette �pigramme, et notamment le quatri�me vers (Deux hyeulx a part comme ont voit a l'ymaige), s'inspire de l'id�ogramme invent� par Francesco Colonna dans son Songe de Poliphile (cf. infra, la 4e image de l'iconographie). [33]En effet, certaines reproductions d'�pitaphes et de st�les, d�di�es aux Dieux Infernaux figurent dans l'ouvrage de Colonna, ainsi qu'un nombre impressionnant d'inscriptions dans l'ouvrage d'Apianus d�j� mentionn�, et pour Lyon, � la fin d'un ouvrage de Guillaume Paradin, les "Inscriptions antiques, tumules, et epitaphes, qui se retrouvent en divers endroits de la ville de Lyon". [34]

P(ublia) Cornelia Annia, ensevelie vivante avec son mari(Hypnerotomachie ou Discours du Songe de Poliphile,trad. Jean Martin, Paris, Kerver, 1554, p.95v) Ces dix �pigrammes, ainsi que le huitain A*1, se retrouvent dans l'�dition anonyme de 1543 (laquelle contient au total 197 images), et sept d'entre elles dans l'�dition Mercier de 1551. En revanche, les pi�ces B90 et B100, cette derni�re provenant de "l'exemplayre de main escript", c'est-�-dire d'un texte manuscrit, ne sont pas reproduites par le traducteur de 1543. Il est possible que Jean Mercier ait utilis� le manuscrit de Nostradamus, ou l'une de ses copies en circulation, pour ses deux �ditions.

Nostradamus et Mercier auraient-ils pu se conna�tre avant 1543? C'est possible, mais pas par le biais de leurs relations ind�pendantes avec un certain Jean de Morel (1511-1581), animateur d'un c�nacle parisien r�put�, fr�quent� par Ronsard et par des savants, �rudits et lettr�s en vogue dans la capitale, mais non par Nostradamus, aux antipodes de toute mondanit�, ce qui pr�cis�ment lui a permis de "voir le monde" et son �volution.

Le lecteur royal d'h�breu Jean Mercier �pouse en 1553 Marie Dallier, fille de Lubin Dallier, d�c�d�, et d'Anthoinette Deloynes, laquelle s'est remari�e en secondes noces avec Jean de Morel, une connaissance de Nostradamus. Mais en 1561, suite � son s�jour chez ce Morel lors de son voyage � Paris entre le 14 juillet et le 15 ao�t 1555 [35], Nostradamus lui �crit pour une petite affaire d'argent pr�t�: "moy ne vous connoissant ne vous a moy que par renommee." [36]Ce qui montre qu'au moins � cette �poque, en 1555, soit douze ans apr�s la parution de la traduction anonyme chez Kerver, Nostradamus et Morel ne se connaissaient pas.

A moins que Mercier et Nostradamus ne se soient inspir�s ind�pendamment l'un de l'autre d'un m�me exemplaire grec des Hieroglyphica, ou qu'ils se soient servis de copies proches, d�sormais perdues, on peut estimer que c'est Mercier qui suit, imparfaitement, Nostradamus, et non l'inverse, contrairement � ce que soutient Brind'Amour apr�s sa lecture de l'article de Robert Aulotte. [37]Je montrerai ci-apr�s que le manuscrit de Nostradamus a �t� r�dig� en 1541.

On a aussi avanc� le nom de Geoffroy Tory, auteur d'une traduction fran�aise de l'Orus signal�e par La-Croix-du-Maine (Biblioth�que, 1584, p.125), qui suit probablement les affirmations de Tory lui-m�me, qui �crit dans son fameux Champ Fleury: "je l'ay translate en Francois, pour en avoir faict ung present a ung myen bon seigneur & amy." [38]Cette premi�re (?) traduction fran�aise manuscrite de l'Orus, mais en prose, n'est pas celle qui sera publi�e par Kerver en 1543. En effet Tory donne sa traduction du premier hi�roglyphe, tr�s diff�rente de celle de l'anonyme que j'identifie � Jean Mercier (jusqu'� nouvel �l�ment contraire et probant).

"Les Egyptiens voulans signifier le Aage perpetuel, font en Painture ou deseing ung Soleil & une Lune pource que ce sont deux Planetes qui sont de treslongue duree. Voulant escripre aultrement icelluy Aage, ilz deseignent ung Serpent ayant sa queue mussee dessoubz son corps. & celluy Serpent est dict & apelle des dicts Egyptiens Ureus. C'est a dire, Basilisc. Ilz le font d'or, puis le mettent entour leurs Dieux, & disent que le Aage est signifie par ce dict Serpent, pource que iacoit qu'il y aye trois manieres de Serpens, si touteffois cestuy seul est imortel, & est de telle nature, que de son sifflement sans morsure quelconque, il tue toute aultre beste & chose vivant." (traduction Tory, in Champ Fleury, 1529, f. 73v)

"Pour denoter & signifier l'aage & le cours du temps ilz figuroient le soleil & la lune pource qu'ilz sont la reigle de compter & discerner le temps. Aultrement ilz paignoient ung serpent appelle Basilisque couvrant sa cueue du reste de son cors lesquelz ilz paignoient d'or & le mectoient alentour de leurs dieux & la cause pour quoy il signifie le temps est pource que des troys especes de serpens cestuy est immortel & de son seul air & halaine estainct & faict mourir toutes aultres bestes. Et pour autant qu'il peut tuer les aultres & non mourir le mectent ilz sur la teste des dieux." (traduction Mercier, �d. Kerver, 1543, f. A2v)

Le dispositif de l'Orus Apollon

"L'imp�rieux jeu du monde m�le l'�tre et l'apparence: -

L'�ternelle extravagance nous y m�le - p�le-m�le..."

(Nietzsche, Le gai savoir)"Tu ne trouveras pas l'inesp�r�, si tu ne l'esp�res pas." (H�raclite d'�ph�se)

Dans de pr�c�dents articles [39], j'ai montr� que Nostradamus avait cod� dans son Testament, par les nombres 3, 13, 22 et 31, les sommes de quatrains nouveaux apparus dans les diff�rentes �ditions de ses Proph�ties, par le nombre 11 ceux apparus dans ses Almanachs, et qu'il fallait tenir compte d'un suppl�ment de quelques quatrains afin d'obtenir un total de 1130 quatrains, incluant ceux parus dans ses Almanachs. Je montrerai ci-apr�s que, d�s sa traduction de l'Orus Apollo, son premier texte connu, c'est-�-dire en 1541, soit treize ans avant la sortie de son premier almanach proph�tique, il avait arr�t� ce nombre et mis en place le premier volet de son dispositif cod�.

L'Orus de Nostradamus est un recueil de pi�ces versifi�es, r�parties en 182 "notes", num�rot�es par Nostradamus avec quelques doublons et inversions volontaires, et r�dig�es sur 167 pages, ou plut�t sur 156 pages avec 11 pages vierges intercal�es (cf.infra Annexe A). On retrouvera ce proc�d� curieux, typiquement nostradamien, dans la disposition de son Testament, qu'il a vraisemblablement impos�e � son notaire Joseph Roche.

182 (notes) = 13 x 14

156 (pages) = 13 x 12Les nombres 11 (pages vierges) et 13, d'ores et d�j� pos�s, sont les m�mes que ceux du Testament, ce qui laisserait penser qu'une bonne partie du dispositif de codage, avait d�j� �t� esquiss�e par Nostradamus d�s son premier texte.

Les proc�d�s cryptographiques �taient monnaie courante � la Renaissance, et les erreurs apparentes et maladresses expertes de Nostradamus s'expliquent ais�ment dans ce contexte. Il fallait donner le change co�te que co�te, et le XVIe si�cle a sans doute �t� le plus dangereux pour la survie de son texte. Il aura risqu� beaucoup moins sous l'�re des Lumi�res aveugles, quelques disparitions tout au plus, et moins encore sous l'�re de la Communication sans message, si ce ne sont quelques pitoyables tentatives de mystification vou�es � l'�chec. Ce qu'il savait.

On notera que l'�dition classique, celle de Venise, � 189 entr�es (7 x 27), c'est-�-dire 70 (7 x 10) dans la premi�re partie et 119 (7 x 17) dans la seconde, a �t� visiblement ordonn�e autour du nombre 7, �vacu� dans le dispositif de Nostradamus. En effet les 68 et 114 items num�rot�s du manuscrit font un total de 182, c'est-�-dire 7 de moins que dans l'�dition classique, alors qu'en r�alit� la traduction de Nostradamus contient une cinquantaine de pi�ces en plus, non num�rot�es.

La num�rotation des �pigrammes, introduite par Nostradamus sous forme de notes ("NOTE" ou parfois "NOTA" suivie d'un num�ro), a pour fonction de mettre son ex�g�te sur la voie et de relier l'Orus au Testament, puisque les nombres 13 et accessoirement 11 s'y distinguent �galement, mais aussi de voiler un dispositif, autrement trop visible.

En effet, le nombre total des pi�ces versifi�es de l'Orus, est de 243, pi�ces r�parties comme suit (cf. _infra_le d�tail dans l'annexe A):

Le prologue est d'un seul tenant: 1 pi�ce de 116 vers � rimes plates

(ou encore 11 x 10 vers sur 6 pages et 6 vers sur 1 page)Le 1er livre comporte 104 pi�ces (= 8 x 13) de 1041 vers (= 1000 + 41) + 4 pi�ces annex�es de 41 vers

(sans le passage en latin repris d'Apianus qui ne comporte pas de rime)Le 2�me livre comporte 124 pi�ces (= 4 x 31) de 1024 vers (= 4 x 4 x 4 x 4 x 4) + 10 pi�ces annex�es de 86 vers (lesquels renvoient aux 86 feuillets du manuscrit)

On retrouve les nombres-cl�s du Testament: 3, 11, 13 et 31, � savoir 3 dans le total des 243 pi�ces versifi�es (= 3 x 3 x 3 x 3 x 3), 11 dans le prologue et aussi dans le total des pi�ces versifi�es en 2 parties mais sans le prologue (242 = 2 x 11 x 11), 13 dans le premier livre, 31 dans le second. En outre le nombre 6 (= 13 - 7) du prologue s'explique par l'exclusion du nombre 7 dont il vient d'�tre question, le nombre 8 du premier livre par la forme po�tique dominante de l'ouvrage (le huitain), et le nombre 86 est pr�cis�ment le nombre de feuillets num�rot�s du manuscrit.

Restent 1 et 10 au prologue, 104, 1041 et 41 au premier livre (dont les rapports sont �vidents), et 4, 10, 124 et 1024 au second (dont les rapports le sont tout autant). L'unit�, la dizaine et ses multiples (100, 1000), et surtout le nombre 4, sont � la base de cet agencement. Autrement dit, on passe d'un dispositif originel � base 7 � un dispositif � bases 4 et 10, nombres pythagoriciens symbolisant le futur quatrain d�casyllabique.

Pi�ces D�composition Vers D�composition Prologue 1 1 116 100 + (4 x 4)(annonce les 2 livres) Livre I 104 100 + 4 1041 1000 + (4 x 10) + 1 Annexe I 4 4 41 (4 x 10) + 1 Livre II 124 100 + (2 x 10) + 4(car c'est le 2�me livre) 1024 1000 + (2 x 10) + 4(car 2�me livre) Annexe II 10 10 86 (41 x 2) + 4(car 2�me livre) Le nombre cl� du dispositif est 41 (= 11 + 30), le nombre de vers du premier suppl�ment, et celui du premier livre exc�dant "la milliade" ; il se lit 11 (onzain marqu� par l'acrostiche "NOSTRADAMUS" et ins�r� pr�cis�ment au verso du feuillet 41 !) + 30 (vers restants annex�s), et indique le nombre de quatrains de l'oeuvre proph�tique (1130), ainsi que la date de composition de l'Orus, 1541.

On obtient aussi la somme de 1130 avec le nombre de pi�ces versifi�es des diff�rentes sections : [(104 + 124) x (1 + 4)] - 10.

Enfin les initiales D M au titre du dernier �pigramme, qu'il faut lire ici 500 + 1000, sont bien s�r � rajouter � ces 41 vers pour obtenir la date de composition du manuscrit de Nostradamus.

On pourrait aussi rapprocher ces nombres, ici 11 et 41, des visions d'Hildegard von Bingen (1098-1179), la premi�re voyante "moderne" (et la seule reconnue par Nostradamus ?), lesquelles elle aurait eues en 1141, soit exactement quatre si�cles avant la r�daction de l'Orus. En effet Hildegarde, mystique et musicienne, est l'auteur d'importants textes visionnaires dont le Scivias (c. 1145): "En l'ann�e mille cent quarante-et-une de l'Incarnation du Fils de Dieu, J�sus-Christ, � l'�ge de quarante-deux ans sept mois, une lumi�re de flammes d'un merveilleux �clat, venant du ciel entr'ouvert, p�n�tra mon cerveau, mon coeur et ma poitrine" [40]Hildegarde d�clare dans ce texte avoir eu 26 visions en 1141, dont celle de l'Ant�christ peint comme un ver monstrueux et celle du grand Monarque. Le plus troublant, c'est que ces deux visions, �galement centrales dans les Proph�ties de Nostradamus, sont pr�cis�ment la 13e et la 22e du trait� d'Hildegarde.

Ce ver monstrueux, �norme et difforme, est une assez bonne image de la civilisation dite "post-moderne": "le grand empyre de l'Antechrist commencera dans la Atila & Zerses descendre en nombre grand & innumerable" (�pistre � Henry). C'est dire que le deuxi�me Ant�christ des Proph�ties, ou m�me peut-�tre le troisi�me, a d�j� envahi les lieux de la culture, qu'il n'est pas tant un personnage d�fini de l'histoire, mais plut�t une multitude ind�finissable et anti-spirituelle, qui pr�cis�ment avale et engloutit tous les efforts individuels vers la spiritualit�.

L'ann�e de composition de l'Orus se retrouve au dizain A53, pr�cis�ment situ� au folio 26r et sous la note 26.

Comment [ilz signifioient] Taciturnite

Signifier voulant tayre ou silence

Qui est l'effect de taciturnite

Ilz escripvoyent ung nombre en aparance

Mil quatre centz et quinze bien compte

Qui est le terme sens rien soy mescompter

D'Ans troys complis constitues au sens

Supputant l'an nombre de jours troys centz

Soixante et cinq que l'enfant son langaige

Vient prononcer car devand de ce temps

Sa langue n'a de parler bon usaigeL'enfant de 3 ans, loin de se taire, est pr�cis�ment dans sa phase d'apprentissage et d'expression du langage, et entre m�me exactement dans le stade jupit�ro-ast�ro�dal (repr�sent� par C�r�s et le quart du cycle jupit�rien) qui marque le d�but de l'expression socialis�e de sa langue maternelle. [41]Autrement dit, il y a ici une parfaite concordance entre mon expos� des cycles plan�taires et sa repr�sentation �gyptienne selon Horapollon.

Mais Nostradamus compte 1415, et insiste m�me: "bien compt�" et "sans rien soy mescompter", pour trois ann�es de 365 jours, alors que toutes les �ditions, ant�rieures et post�rieures au manuscrit, impriment �videmment 1095.

Comme le remarque Lucien de Luca dans un texte post� sur son site Logodaedalia.com: "Dans la langue grecque, quatre cents pouvait s'�crire tetra-kosioi, tr�s proche phon�tiquement de tetra-eikosi, quatre-vingts. (...) une diction enfantine imparfaite aurait pu faire dire plus facilement, et comprendre aussi (pour nonante) quatre cents (tetra-kosioi) au lieu de quatre-vingts (tetra-eikosi)."

Mais si l'enfant de 3 ans a du mal � interpr�ter et reproduire ce qu'il entend, Nostradamus sait jouer sur les nombres et pi�ger l'analyste trop press�. Car pr�cis�ment il ne s'agit pas d'une erreur de calcul ou d'une transcription fautive comme aime le croire une interpr�tation na�ve � la Pr�vost ou � la Lemesurier, mais bien d'un jeu sur les nombres 1095 (le total des 3 ann�es), 1415 (ce que l'enfant grec de trois ans pourrait entendre), et 1541, le nombre cach� du dispositif.

Outre la permutation des chiffres dans les nombres 1415 et 1541, on remarque que les trois sommes en jeu se relient les unes aux autres tr�s simplement en les traduisant par leurs �quivalents romains:

1415 = M C C C C X V

1095 = M L X X X X V

1541 = M D X X X X IOn passe de 1095 � 1415, par une transformation de L en X (50 => 10) et de X en C (10 => 100), -- quatre fois -- c'est-�-dire en divisant par 5 et en multipliant par 10. De m�me on passe de 1095 � 1541, par une transformation de L en D (50 => 500) et de V en I (5 => 1), c'est-�-dire � nouveau en multipliant par 10 et en divisant par 5.

Nostradamus indique encore la date de composition de l'Orus dans le nombre total de vers de sa traduction, soit 2308 vers "bien compt�s". En effet deux fois 1541 (car l'Orus comprend deux livres) font 3082. Et en permutant les chiffres un � un, ou encore en faisant passer le 2 des deux livres en premi�re place, on obtient exactement le nombre de 2308.

De m�me, deux fois 1555, l'ann�e charni�re choisie par Nostradamus pour publier ses premiers quatrains, aussi bien dans ses_Almanachs_ que dans son recueil de Proph�ties, donnent un total de 3110. En permutant le chiffre 3 en premi�re place et le chiffre 1 en troisi�me, sachant que 13 est le nombre choisi par Nostradamus comme base de tous ses calculs, on obtient � nouveau (et ce pour la dixi�me fois depuis mon article sur les Pi�ces du Testament) le nombre de 1130.

En somme, il faut doubler les dates de composition et de parution de l'Orus et des Proph�ties, pour parvenir aux nombres 3082 et 3110, c'est-�-dire pr�cis�ment "au septiesme nombre de mille qui paracheve le tout, nous approchant du huictiesme", comme Nostradamus l'indique dans sa premi�re pr�face. En effet, on comptait � la Renaissance � partir de l'an suppos� de la cr�ation du monde, c'est-�-dire l'an 5200 avant J-C selon Eus�be, mais l'an 3967 avant J-C (le Christ �tant suppos� avoir v�cu 33 ans) selon la date indiqu�e par Nostradamus dans ses Almanachs pour les ann�es 1557, 1559, 1562, 1563 et 1566.

Oeuvre Ann�e (double) Nombre de vers ou de quatrains Orus Apollon 1541 3082 2308 vers Proph�ties 1555 3110 1130 quatrains Le hasard et les co�ncidences des manipulations num�riques peuvent justifier presque tout � fort bon compte, pour le sceptique et id�ologue en poste, pay�, cher, pour pr�venir, emp�cher et fustiger toute recherche qui tendrait � montrer qu'on a pu faire dans le pass� ce qu'il ne sait plus comprendre.

D'autres analyses cryptonum�riques sur ce dispositif tr�s travaill� de l'Orus indiquent encore les m�mes nombres, notamment ceux du Testament, et 1130, le nombre de quatrains � prendre en compte dans le corpus proph�tique (cf. infra, Annexe B). En revanche, les nombres sp�cifiques des divers pans du corpus, mis en �vidence dans le Testament, � savoir 353 (quatrains de la premi�re �dition), 286 et 289 (nouveaux quatrains des secondes �ditions), 300 (nouveaux quatrains des troisi�mes �ditions), et 154 (quatrains des almanachs), ne s'y trouvent pas. On en conclura que Nostradamus a �labor� la base de son projet cryptographique d�s 1541, m�me s'il n'en a pas encore d�fini toutes les articulations. Il est probable que son id�e de rattacher les diverses parties de son corpus aux nombres de Roussat lui est venue ult�rieurement.

Quel que soit le poids des mises en garde trompeuses de la raison quant � la valeur proph�tique de l'opera nostradamica, le lecteur devra admettre qu'un vaste jeu cryptonum�rique a �t� mis en place par le poeta mathematicus, le jeu de son esprit avec le monde et avec l'histoire, ou plut�t le jeu de l'esprit du monde qui se sert du proph�te, son m�dium, pour jouer avec lui-m�me, - ce m�me "subtil esperit du feu" (�pistre � C�sar), celui d'H�raclite, qui cr�e et transforme ind�finiment le monde, et incite le po�te � proph�tiser.

Nostradamus est habit�. Il n'est, dans un premier temps, que le jouet des dieux qui pilotent son inspiration et sa voix pour d�voiler les desseins du destin , car seuls les dieux, et les enfants comme le rappelle H�raclite, ont le privil�ge de jouer avec le monde et ses h�ros, ou de s'en jouer, ainsi Krishna conduisant le char d'Arjuna, Ath�na et Ar�s poussant leurs prot�g�s au combat et parfois � l'exploit. Le mythe, dont l'histoire n'est que la reproduction bruyante sous la forme de la com�die, est un sc�nario orchestr� par les puissances du destin.

Nostradamus ne s'est pas content� de simplement restituer le feu qu'il a re�u : il l'a organis�, l'a model� "sous figure nubileuse" (�pistre � C�sar). Il est l'inventeur du jeu d'�nigme ou du jeu d'enqu�te, le Magister Ludi r�v� par Hermann Hesse, l'organisateur du Grand Jeu aper�u par le disciple de Gurdjieff, Ren� Daumal, le seul jeu qui sache m�riter ses joueurs. Car dans le labyrinthe des signes, est ma�tre d'oeuvre celui qui a su p�n�trer l'intention du destin et qui s'est attach� � le restituer, de sorte que l'opera sache imiter la natura et qu'� l'une, d�bordante de dieux, r�ponde l'autre, emplie de sens.

Annexe A : La mise en page de l'Orus

Sont indiqu�s les folios (recto et verso), les pages vierges (---), le nombre de vers pour chaque page, ainsi que le contenu annex� pour certaines pages. Par exemple, "15v /2 + 12 + 4/ " indique le folio 15, verso, contenant 2 vers se rattachant � une pi�ce de la page pr�c�dente, une �pigramme de 12 vers, et 4 vers se rattachant � une pi�ce de la page suivante.

1r (titre manuscrit) 22v 10 + 8 44r /2 + 8 + 5/ 65v 8 + 8 1v --- 23r 8 + 8 44v /3 + 8 + 3/ 66r 8 + 6/ 2r (titre prologue) + prologue 12 23v 18/ [page barr�e] 45r /5 + 8 + 2/ 66v /2 + 8 2v prologue 19 24r /12 + 8 45v /6 + 8 + 1/ 67r 8 + 2/ 3r prologue 19 24v 8 + 10 46r /7 + 8 67v /6 + 8 3v prologue 19 25r 8 + 6/ 46v 8 + 8 68r 8 + 2/ 4r prologue 20 25v /4 + 8 + 4/ 47r 8 + 8 68v /6 + 8 4v prologue 21 26r /6 + 4 + 6/ 47v 4 + 8 69r 10 + 5/ 5r prologue 6 26v /2 + 8 + 5/ 48r 8 + 6/ 69v /3 + 8 + 4/ 5v --- 27r /5 + 10 48v /2 + 8 + 4/ 70r /6 + 5/ (retraduit) 6r --- 27v 8 + 12 49r /4 + 8 + 4/ 70v /5 (retraduit) + 8 6v --- 28r 10 + 5/ 49v /4 + 8 + 1/ 71r 8 + 8 7r --- 28v /5 + 8 + 2/ 50r /7 + 8 71v 8 + 6/ 7v --- 29r /10 + 6/ 50v --- 72r /2 + 8 + 7/ 8r --- 29v /6 + 10 51r 8 + 8 72v /3 + 8 8v (titre livre 1) 30r 11 + 4/ 51v 8 + 7/ 73r 8 + 8 9r 10 + 8 30v /6 + 10 52r /1 + 10 + 3/ 73v 8 + 6/ 9v 13 + 5/ 31r 10 + 8 52v /5 + 8 + 2/ 74r /2 + 10 (+ d�but note) 10r /5 + 10 + (sous-titre) 31v 8 + 8 53r /6 + 8 + 1/ 74v (longue note) 10v (latin + inscription Isis + commentaire) 32r 8 + 8 53v /7 + 8 75r 8 + 7/ (retraduit) 11r 10 + 8/ 32v 12 + 4/ 54r 4 + 8/ 75v /3 (retraduit) + 10 + 3/ 11v /2 + 12 + 2/ 33r /7 + 8 54v /2 + 8 + 5/ 76r /9 + 8 12r /15 + 3/ 33v 12 + 4/ 55r /3 + 8 + 2/ 76v 8 + 6/ 12v /15 + 2/ 34r /6 + 10 55v /6 + 8 77r /2 + 8 + 1/ 13r /10 + 9/ 34v 8 (+ note) + 5/ 56r 8 + 8 77v /9 + 4/ 13v /5 + 14/ 35r /5 + 8 + 4/ 56v 8 + 8 78r /4 + 8 14r /2 + 8 35v /4 + 10 + 4/ 57r 8 + 3/ (retraduit) 78v 10 14v 10 36r /8 + 8 57v /5 (retraduit) + 8 + 1/ 79r 8 15r 10 + 8/ 36v 10 + 5/ 58r /7 + 8 79v --- 15v /2 + 12 + 4/ 37r /5 + 8 + 2/ 58v 10 + 8/ 80r --- 16r /6 + 10 + 3/ 37v /10 + 8 59r /2 + 8 + 4/ 80v --- 16v /7 + 8 38r 8 + 8/ 59v /6 + 8 (retraduit) 81r 8 + 3/ 17r 10 + 7/ 38v /2 + 8 + 8 60r 8 + 8 81v /5 + (titre de fin) 17v /3 + 10 + 6/ 39r 8 + 8 60v 8 + 8 82r (pi�ces sup) 8 + 8 18r /4 + 10 + 7/ 39v 8 + 8 + 2/ 61r 8 (le reste de la page en blanc) 82v 10 + 8 18v /4 + 12 + 5/ 40r /6 + 8 + 4/ 61v 8 + 6/ 83r 8 + 10 19r /5 + 10 + 2/ 40v /6 + (titre de fin) 62r /4 + 8 + 3/ 83v 10 + 8 19v /12 + 5/ 41r (annonce suppl�ment) + 8 62v /5 + 8 + 2/ 84r 8 + 8 20r /7 + 10 41v 11 (acrostiche) + 3/ 63r /6 + 8 + 2/ 84v --- 20v 11 + 6/ 42r /9 + 7/ 63v /8 + 10 85r --- 21r /5 + 8 + 4/ 42v /3 + (titre livre 2) + 5/ 64r 10 + 5/ 85v --- 21v /4 + 12 43r /3 + 8 + 4 64v /3 + 8 + 2/ 86r --- 22r 10 + 8 [page barr�e ; par qui?] 43v 8 + 6/ 65r /8 + 10 86v ---

Annexe B : Compl�ments relatifs au dispositif de l'Orus

Le livre des Hi�roglyphes de Nostradamus se compose au total de 243 pi�ces versifi�es de douze sortes, � savoir 4 quatrains, 146 huitains (dont 100 dans le second livre hormis le suppl�ment), 64 dizains (soit 8 x 8), 6 onzains, 15 douzains, 1 treizain, 2 �pigrammes de 14 vers, 1 pi�ce de 16 vers, 1 autre de 17 vers, 1 autre de 18 vers, 1 de 30 vers, et 1 prologue de 116 vers.

En privil�giant les 3 sortes de pi�ces versifi�es les plus fr�quentes (huitains, dizains et douzains), la somme d'un exemplaire de chaque esp�ce totalisant 30, on obtient la r�partition suivante:

Huitains Dizains Douzains Total Autres TOTAL Prologue 0 0 0 0 1 1 Livre I 38 40 13 91 = 13 x 7 13 104 Annexe I 1 1 1 3 1 4 Livre II 100 20 1 121 = 11 x 11 3 124 Annexe II 7 3 0 10 0 10 Total 146 64 15 225 = 9 x 25 18 = 9 x 2 243 On retrouve, cette fois encore, les nombres du Testament de Nostradamus, � savoir 3, 11 et 13. Le nombre total de pi�ces versifi�es, 243, �gal � 35 (car l�ouvrage comprend 5 parties), et renvoie au nombre total de huitains, dizains et douzains, 225, soit 32 × 52. Il est aussi la somme des vers annex�s dans les suppl�ments : 116 dans le prologue, + 41 dans le premier suppl�ment, + 86 dans le second. Encore une co�ncidence num�rique fort improbable.

Ces nombres du Testament se retrouvent aussi dans les diff�rents titres (celui du manuscrit, celui du d�but du livre 2 et ceux en cl�ture des deux livres), dans une disposition sym�trique soulignant les nombres 39 (= 3 x 13) et 41 (au centre sym�trique), respectivement aux folios 1r, 40v, 42v et 81v. (Je laisse � l'�cart le titre du livre 1 qui apparemment n'appartient pas au dispositif.)

ORVS APOLLOFILS DE OSIRISROY DE AEGIPTENILIACQVE. DESNOTES HIEROGLYPHIQVES LIVRES DEVX MISEN RITHME PAREPIGR�MES OEVREDE INCREEDIBLEET ADMIRABLEERVDITIONET ANTIQVITE LE SECOND LIVRE DE ORVS APOLLO FILZDE OZIRIS ROY D'EGIPTE DES NOTESHIEROGLYPHIQVES MIS EN RITHMEPAR EPIGRAMMES.

FIN DV PREMIER LIVRE DEORVS APOLLO FILZ DE OZIRISROY DE EGIPTE DES NOTESHIEROGLYPHIQES DES AEGIPTIENS MIS EN RITHME PARPAR EPIGRAMMES PAR M.MICHEL NOSTRADMVS SCELONVNG TRES ANCIEN EXEMPLAREGREC DES DRVIDES. FIN DES NOTES HIEROGLYPHIQVES DE ORVS APOLLO NILIAQVE DE AEGIPTE MISES ENRITME PAR EPIGRAMMESOEVRE DE ADMIRABLECONSIDERATION ET ESMERVELLABLE LITERATVRETRADVICT PAR MICHELNOSTRADAMVS DE SAINCTREMY EN PROVENCE. Divers observateurs ont remarqu� les diff�rences et apparentes incons�quences relatives aux titres en majuscules donn�s par Nostradamus au d�but et � la fin des deux livres composant sa traduction des hi�roglyphes d'Horapollon : par exemple la r�p�tition de la pr�position PAR, les orthographes vari�es pour certains termes (FILS / FILZ, EGIPTE / AEGIPTE, OSIRIS / OZIRIS, HIEROGLYPHIQES / HIEROGLYPHIQVES, etc), et m�me l'oubli d'une lettre dans la transcription du nom de l'auteur (NOSTRADMUS).

Comme toujours chez Nostradamus, les incoh�rences ponctuelles permettent d'attirer l'attention sur le sens global de son dispositif.

En comptant s�par�ment pour chacun des intitul�s, le nombre de lignes, le nombre de mots, et le nombre de lettres (avec TR et AE rattach�s dans le texte et comptant pour une seule lettre, et le � d'EPIGR�MES indiquant un doublement de la lettre M), on obtient le d�compte suivant :

lignes mots lettres titre de l'ouvrage 12 27 148 cl�ture du livre 1 9 36 176 titre du livre 2 4 20 94 cl�ture du livre 2 10 31 184 Except�e la somme des lettres 176 + 184 (des textes_in fine_des deux livres), � savoir 360, rien n'appara�t clairement. Et pourtant Nostradamus indique ici encore les nombres cl�s de son dispositif : 4 (qui annonce l'oeuvre future compos�e de quatrains), et 3, 11, 13 et 22 qui sont toujours les m�mes nombres, pr�c�demment rencontr�s, et mis en lumi�re dans son testament quelques jours avant son d�c�s.

En effet, il suffit d'additionner les nombres pr�c�dents, de trois mani�res diff�rentes, comme s'il s'agissait de quatrains � rimes embrass�es (pour les lignes), plates (pour les mots) et crois�es (pour les lettres).

12 + 10 = 22

9 + 4 = 13

27 + 36 = 63 = 3 x (13 + 4 + 4)

20 + 31 = 51 = 3 x (13 + 4)

148 + 94 = 11 x 22Les feuillets 22 recto et 23 verso ont �t� barr�s (et Wilhelm Zannoth a raison de me signaler par courrier priv� que les verso du feuillet 22 et recto du feuillet 23 ne le sont pas, si ce n�est par transparence). Nostradamus en est-il l�auteur, et pour quelle raison? Si l�on s�en tient au contenu des pages, ce seraient 36 vers qui devraient �tre soustraits du total de 2308, mais si l�on s�int�resse aux �pigrammes concern�es (un dizain, un huitain, et l��pigramme de 30 vers, la pi�ce la plus longue de la traduction, dont seuls les dix-huit premiers vers sont biff�s), ce sont trois pi�ces totalisant 48 vers qu�on doit retrancher de l�ensemble, pour aboutir � un total de 2260 vers, ou encore de 1130 distiques (le distique �tant l�unit� de mesure retenue en raison de l�entame du trait� et de sa division en deux parties).

On retrouve ces 48 vers (� soustraire du total de 2308) dans les pi�ces rajout�es par Nostradamus dans sa traduction : les 10 vers du dizain concernant Isis (A6), les 8 vers du huitain relatif � la Chauve-souris (B53), les 10 vers concernant la Huppe amyanthus (B96), les 10 vers relatifs au Poulpe (B111), et les 10 vers du hi�roglyphe repr�sentant la Vip�re (B60) confirm�s et remplac�s par une traduction d�un passage de Nicandre.

En outre, la principale pi�ce rajout�e par Nostradamus, � savoir le dizain sur Isis, est reprise des pages 23 et 136 du trait� d�Apianus (cf note 25). Or (136 - 23) x 10 (dizain) = 1130.

Les num�ros de ces �pigrammes deux fois traduites en seconde partie, � savoir B52 (sur la pr�tendue Tourterelle), B60 (sur la Vip�re), B95 (sur la Huppe adiantus) et B110 (sur une pseudo Langouste) ne sont pas laiss�s au hasard, puisqu�ils se d�composent simplement en 13 x 4, 20 x 4, 19 x 5, et 22 x 5. Or (13 x 22) + (19 x 20) totalisent 666, le nombre de la b�te de l�Apocalypse, celui que Nostradamus attribue au mauvais traducteur ou au mauvais copiste, et qui triple par agglutination le num�ro du dizain consacr� � Isis dans la premi�re partie du trait� (� savoir A6), ce qui nous confirme que ces pi�ces versifi�es doivent �tre li�es.

Nostradamus a laiss� dans son texte onze folios blancs, s�parant par quatre fois l�avanc�e de sa traduction : aux folios 1v, 5v � 8r, 50v, et 79v � 80v, soit encore aux pages 2, 10 � 15, 100, 158 � 160 de son manuscrit. Ces pages �quivalent � des totaux de 2, 75, 100 et 477. Deux fois la somme totale de ces pages �quivaut � 1308, soit le nombre de vers de la traduction � mille pr�s. On a aussi 477 + 100 - (75 + 2) = 500 (ce qui rappelle les initiales D M de la derni�re �pigramme). On peut �galement compter (477 x 2) + 75 + 100 = 1130 (� l�unit� pr�s).

Enfin les trois pi�ces les plus longues, � 17 vers (A9), 18 vers (A10) et 30 vers (A46) sont compos�es de distiques, avec un vers non rim�, le quinzi�me, pour la premi�re. On a donc 3 pi�ces de 65 vers au total, dont les num�ros totalisent eux-m�mes 65. Ce doublement du nombre 65, soit 130, indique une nouvelle fois le nombre de quatrains exc�dant la "milliade" de la future oeuvre proph�tique.

Notes

[1] L'imprimerie doit � Aldus Manutius l'emploi du caract�re pench�, qui fut appel� aldin puis italique, et la g�n�ralisation du livre au format r�duit (in-octavo, in-12, etc.), destin� aux �tudiants et �quivalent de notre livre dit de poche. � Texte

[2] Lynn Thorndike signale une traduction latine manuscrite illustr�e du XVe si�cle: "Vienna 3255, 15th century, 82 fols., Horapollo, Hieroglyphicon latine versorum liber I et libri II introductio cum figuris calamo exaratis et coloratis" (in A history of magic and experimental science, New York, Columbia University Press, vol. 1, 1923, p.332). Cf. aussi la traduction latine de Giorgio Valla (Milano, Biblioteca Trivulziana, ms. 2154) signal�e par Giovanni Pozzi ("Les Hi�roglyphes de l'Hypnerotomachia Poliphili" in Yves Giraud (dir.), L'embl�me � la Renaissance, Paris, SEDES, 1982, p.24). Une autre traduction latine, rest�e inachev�e, est entreprise par Willibald Pirckheimer en 1512 pour l'empereur Maximilien Ier (ms BN Wien). � Texte

[3] On trouve, en annexe de l'�dition Mercier de 1548, une �pigramme sign�e Joannes Carvinus, qui ne serait autre que Calvin (Calvinus), comme le note Fran�ois Garasse dans La doctrine curieuse des beaux esprits de ce temps, ou pr�tendus tels (Paris, S. Chappelet, 1623, p.1023). � Texte

[4] Paris, Jacques Kerver, 1553, f. A2r. � Texte

[5] Cf. ma Documentation Iconographique Autour de Nostradamus, CURA, 2004. � Texte

[6] Sur ces ouvrages, cf. mon texte, "Authenticit� de la premi�re �dition des Proph�ties de Nostradamus (� travers l'�tude de l'appareil iconographique des �ditions Mac� Bonhomme)", Ramkat, Janvier 2005; �d. rev. CURA, Novembre 2005.� Texte

[7] Cf. la th�se de St�phane Rolet: Les Hieroglyphica (1556) de Pierio Valeriano : Somme et source du langage symbolique de la Renaissance, Centre d'�tudes Sup�rieures de la Renaissance, Paris, C.N.R.S., 2000. � Texte

[8] �dition sans lieu ni date, [Lyon, Denis de Harsy]. � Texte

[9] Epistre � Marguerite de France, Royne de Navarre, in �d. Jean de Tournes, Lyon, 1545. � Texte

[10] L'Orus Apollon et le _Poliphile_intriguent d�j� Rabelais qui les mentionne au chapitre 9 de son Gargantua: "Bien aultrement faisoient en temps jadis les saiges de Egypte, quand ilz escripvoient par lettres, qu'ilz appelloient hieroglyphiques. Lesquelles nul n'entendoit qui n'entendist : et un chascun entendoit qui entendist la vertu, propri�t�, et nature des choses par icelles figur�es. Desquelles Orus Apollon a en Grec compos� deux livres, et Polyphile au songe d'amours en a davantaige expos�." (in Oeuvres compl�tes, �d Mireille Huchon, Paris, Pl�iade Gallimard 1994, p.29). � Texte

[11] Cf. notamment sur la question du sens des hi�roglyphes, l'ouvrage d'Isha Schwaller de Lubicz, Her-Bak "disciple" de la sagesse �gyptienne, Paris, Flammarion, 1956.� Texte

[12] Cf. mon texte "Les fonctions s�miologiques",in Analyse critique de la s�miotique de Peirce, CURA, 2000 ; & in Concepts, n.2, mars 2001, �d. Sils Maria, Belgique.� Texte

[13] Pline, Histoire naturelle, X-29, tr. fr. �mile Littr�, Paris, J. J. Dubochet, 1848-1850, vol. 1, p.401. � Texte

[14] Jean-Fran�ois Champollion, Dictionnaire �gyptien en �criture hi�roglyphique, Paris, Firmin-Didot fr�res, 1841-1843, p.152-153. Dans son Premier essai d'un Dictionnaire des hi�roglyphes �gyptiens (1818-1819), Champollion se r�f�re d�j� par endroits au livre d'Horapollon.� Texte

[15] Cf. Francesco Sbordone, Hori Apollinis Hieroglyphica, Napoli, 1940 et Claude-Fran�oise Brunon, "Signe, figure, langage: Les Hieroglyphica d'Horapollon", in Yves Giraud (�d.), L'embl�me � la Renaissance, Paris, SEDES, 1982. � Texte

[16] Cet �pisode en ce lieu m'en rappelle un autre du m�me genre... Cf. http://cura.free.fr/22contro.html � Texte

[17] Fran�ois Buget, "�tudes sur Nostradamus", in Bulletin du Bibliophile, 1861, p.83. � Texte

[18] Le proven�al Rollet ne doit pas �tre confondu avec le Dr. Maurice Rollet, auteur d'une th�se de m�decine publi�e � Paris chez Maloine en 1910:M�decins astrologues (BM Lyon, 135782, Fds. Lacassagne).� Texte

[19] L'adresse � "MADAME La Princesse de Navarre" indiquerait que ce cadeau de Nostradamus serait post�rieur � son mariage (forc�, non consomm�, et dissous par Paul III en octobre 1545) avec Guillaume de La Marck, duc de Cl�ves. Le manuscrit a pu �tre remis � la jeune Jeanne, pour la consoler de ce mariage ind�sirable, le jour de ses 13 ans, le 16 novembre 1541 (?). � Texte

[20] Charles Geigy, Recueil de fac-simil�s d'autographes de personnages c�l�bres, B�le, Rodolphe Geering, 1925. � Texte

[21] Brind'Amour, 1993, p.474. Briquet, 1907, vol.2, p.268. � Texte

[22] Les seules corrections que je m'autorise dans ma transcription seront l'ajout de l'apostrophe dans le cas des voyelles �lid�es, et la restitution de la distinction phonique u/v, i/j. � Texte

[23] La note est pr�c�d�e de la mention "FELICI ARABIAE REPERTUM" qui rappelle le premier vers du quatrain V 55 des Proph�ties: "De la felice Arabie contrade". Pour les Grecs, l'Arabie est appel�e Eudemon ("bien-heureuse").� Texte

[24] in Nostradamus lecteur d'Apianus,http://logodaedalia.chez.tiscali.fr/apianus.htm � Texte

[25] Apianus l'a trouv�e � Capoue "ad S. Benedictum in pavimento" (page cxxxvi). Le texte de l'inscription, alt�r�, est aussi mentionn� � la page xxiii.� Texte

[26] Antoine Du Verdier, La prosopographie ou Description des personnages insignes, Lyon, Antoine Gryphius, p.69 (ou r��dition de Lyon, Barth�l�my Honorat, 1589, p.75). � Texte

[27] Nostradamus n'indique pas la provenance de son vieil exemplaire. Pr�s de St R�my, � Glanum, station gallo-romaine peupl�e de Celtes hell�nis�s, partiellement d�truite vers 270 AD puis d�mantel�e, on trouve une curieuse inscription : L. HO. SCRI. Et Henri Rolland signale la d�couverte de dix lampes en c�ramique du IIIe si�cle AD dont "la plus grande porte l'estampille d�j� connue � Glanum L. HO. SCRI." ("Fouilles de Glanum, 1956-1957", in Gallia 16.1, 1958, p.102). Une allusion � des livres d'Horus? Ceux d'Horapollon? Transmis par un copiste? � Texte

[28] Cf. mes �tudes in CURA, http://cura.free.fr/mndamus.html, 22 & 26; puis Atlantis, 412 & 414, et cf. infra.� Texte

[29] Cf. Fr�d�ric Godefroy,Dictionnaire de l'ancienne langue fran�aise et de tous ses dialectes du IX� au XV� si�cle, Paris, Vieweg puis Bouillon, 1880-1902, 10 vol.; r��dit� par Slatkine, Gen�ve, 1982. � Texte

[30] On peut trouver sur le site incontournable Gallica quelques pages reproduites d'un magnifique manuscrit byzantin du Xe si�cle. � Texte

[31] Cf. le Testement pour Monsieur Maistre Michel Nostradamus docteur en m�decine, astrophille, conselhier et m�decin ordinaire du Roy, CURA, �d. Patrice Guinard,http://cura.free.fr/18mntest.html, 2002. � Texte

[32] La d�dicace aux dieux m�nes figure sur la plupart des s�pultures de Glanum, ainsi que sur l'�pitaphe de Nostradamus, � l'�glise des Cordeliers de Salon : "D. M. Ossa clarissimi Michaelis Nostradami" (Aux Dieux M�nes, les ossements de l'illustre Michel Nostradamus). L'�pitaphe de Ronsard (d�c�d� en d�cembre 1585), �galement d�di�e aux Dieux M�nes (D. M.), a �t� deux fois d�truite: d'abord par les Huguenots lors des guerres de religion, puis en 1793 pendant celles de la r�volution (cf. Prosper Blanchemain, �tude sur la vie de P. de Ronsard, Paris, A. Franck, 1867, pp.52-54). � Texte

[33] S'en inspire peut-�tre aussi la pi�ce B*8, Comment ilz signifioient labeur, qui repr�sente le labeur �prouvant par une t�te de boeuf d�charn�e: "l'os de la t�te d'un boeuf, avec instruments rustiques, liez aux cornes" lit-on dans l'explication du premier symbole d'une inscription "hi�roglyphique" rapport�e par Colonna (Hypnerotomachie ou Discours du Songe de Poliphile, trad. Jan Martin, Paris, Kerver, 1554, f. 11v). � Texte

[34] in Memoires de l'histoire de Lyon, Antoine Gryphius, Lyon, 1573, p.413 sq. � Texte

[35] Ces dates attest�es, du d�part de Salon et de l'arriv�e � Paris, ont peut-�tre �t� choisies par Nostradamus ; si la date de l'Assomption est l'autre f�te fixe du calendrier au XVIe si�cle (avec le jour de No�l), la prise de la Bastille n'a pas encore eu lieu. � Texte

[36] Jean Dup�be, Nostradamus: Lettres in�dites, Gen�ve, Droz, 1983, p.169. � Texte

[37] "D'�gypte en France par l'Italie : Horapollon au XVIe si�cle" in M�langes � la m�moire de Franco Simone (France et Italie dans la culture europ�enne), Gen�ve, Slatkine, vol. 1, 1980. � Texte

[38] Champ Fleury, Paris, Geofroy Tory & Giles Gourmont, 1529, f. 73r. � Texte

[39] Cf. notamment "Les Nombres du Testament" et "Les pi�ces de l'h�ritage", in CURA, 22 & 26, 2002-2003; puis in Atlantis, 412 & 414, 2003. � Texte

[40] Scivias ou Les trois livres des visions et r�v�lations, Paris, R. Chamonal, 1909, vol 1, p.3.� Texte

[41] Cf. mon texte, "Cyclologie astrale", in L'astrologie: Fondements, Logique et Perspectives, Th�se Doctorat Paris I, 1993; �dition augment�e et corrig�e, CURA, http://cura.free.fr/24cyclas.html, 2003. � Texte

Cette �tude, achev�e le 15 f�vrier 2005 et parue sur le site de Robert Benazra (�tude 146 du Ramkat), a �t� r��dit�e au CURA le 1er novembre de la m�me ann�e dans une version am�lior�e. Elle rejoint d�sormais le Corpus Nostradamus.

Retour � l'index

Bibliographie

Retour Nostradamica

Accueil CURAPatrice Guinard: Le syst�me de codage de l'Orus Apollo (1541)

http://cura.free.fr/2005/511orus.html

01-11-2005, last updated : 28-02-2018

� 2005-2018 Patrice Guinard