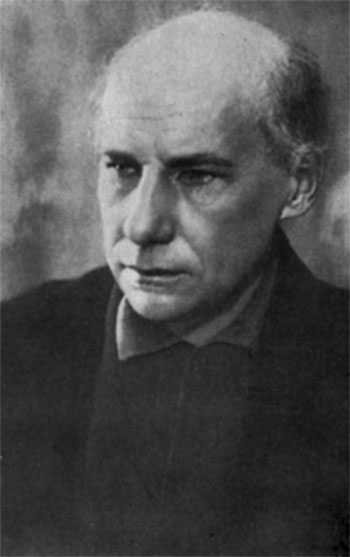

Белый Андрей (Бугаев Борис) (original) (raw)

Андрей Белый

Хмельницкая Т.Ю.

Поэзия Андрея Белого

5

В 1909 году выходит третий сборник стихов А. Белого «Урна». Многие стихи «Урны» совпадают по времени со стихами «Пепла». Но это иная грань творчества А. Белого.

[37]

Если «Пепел» продолжал традицию Некрасова, то «Урна» возрождает и развивает классическую философскую лирику Тютчева и Баратынского, но пропущенную через Брюсова. Сборник открывается циклом стихов о Брюсове, отражающих сложное и почтительно-приемлющее, и горько-полемическое – отношение Белого к Брюсову.

С первых своих литературных шагов Белый стал соратником и во многом единомышленником Брюсова. Вместе с Брюсовым работал он в редакции журнала «Весы». С Брюсовым Белого сближает уважение к культуре и эрудиции, пафос работы над стихом, углубленное изучение поэтического мастерства, бережное и любовное воскрешение традиций русской классической лирики. Белый не раз подчеркивает, что Брюсов для него «воспитатель вкуса и учитель стиховедения». Именно в год выхода «Урны» (1909) Белый создает капитальные исследования по теории метра и ритма русского стиха, напечатанные в его сборнике «Символизм».

Как раз в ту пору обостряется интерес Белого к классической русской лирике, появляется ряд тончайших наблюдений над стихом Пушкина, Тютчева,Баратынского, Жуковского. И на строе стихов самого Белого в «Урне» непосредственно сказываются творческие традиции этих поэтов, обогащенные новыми опытами и исканиями. Брюсов покорил Белого тем, что его новаторство не только не отрицало классическую традицию, а наоборот, рождалось на основе всего опыта русской поэзии. В одной из статей о Брюсове Белый пишет: «Брюсов не только явил красоту своей музы, но и вернул нам поэзию отечественную» 1. И там же: «Только такие поэты спасают прошлое от обветшания… Как лучист и ароматен Пушкин, как завлекателен Баратынский, сквозь призму брюсовскоrо творчества». 2

Образ Брюсова в стихах, посвященных ему, Белый пытается дать «сквозь призму брюсовскоrо творчества», пользуясь чеканной риторикой Брюсова, выбирая торжественные высокие символы горных вершин, ледяной бездны, орла, демона:

Закинутый самой судьбой

Над искристым и льдистым пиком,

Ты солнце на старинный бой

Зовешь протяжным, вольным криком…

_____

1. А. Белый, Луг зеленый, с. 187.

2. Там же, с. 178-179.

[38]

В стихотворении «Созидатель» Белый пытается дать стиховой портрет поэта, столь же изобразительно-узнаваемый, как знаменитый врубелевский портрет Брюсова со сложенными руками:

Грустен взор. Сюртук застегнут,

Сух, серьезен, строен, прям…

Взор опустишь, руки сложишь…

Здесь почти дословное совпадение с отдельными местами статей Белого о Брюсове. Для Белого очень характерна эта реализация увлекающего его образа одновременно в разных жанрах.

Любопытно, что в аналитических своих статьях о творчестве Брюсова Белый сугубое внимание обращает на ту особенность брюсовского стиха, которая стала одной из главных стиховых задач Белого во время работы над «Урной». Его занимает проблема расстановки слов в строке Брюсова с изощренными вариациями и повторениями целых фраз, с едва заметной перестановкой слов. Белый приводит строки Брюсова:

Слышу, слышу шаг твой нежный,

Шаг твой слышу за собой...

и еще ряд аналогичных примеров поэтической «магии слова».

Теоретическое исследование русского стиха и сделанные Белым в этой области открытия были применены им в художественной практике «Урны» и сказались в изобретательных ритмических ходах его новых ямбов.

Раздел «Зима» - самый непосредственно личный - состоит преимущественно из стихов о несчастной любви, разрыве и одиночестве. Лейтмотив цикла, буквально повторяющийся в нескольких стихотворениях:

Припоминается ее

Лицо холодное и злое…

Казалось бы, образ ледяной девы, снежной девы, пурги, метели откровенно перекликается с Блоком. Но поэтически Белый в этом сборнике от Блока далек. У Блока «снежные» стихи вьются вокруг одного центрального влекущего образа, растворяющего в себе все.

У Белого весь круг зимних, ледяных, метельных образов - иносказание холода, жестокости, одиночества, омертвения.

Циклы «3има», «Разуверение», «Тристии», «Думы» насыщена архаизмами: «хлад», «серебро», «злато», «бледное чело», «лобзанье»,

[39]

«стенанье», «глас», «очи», «боле», «ужель», «томящий одр», «немотствует», «вотще», «емлют», «древес прельстительных таинственная сень» и т. д. В стихотворении «Зима» - обороты типично пушкинских стансов:

Люблю деревню, вечер ранний

И грусть серебряной зимы.

Вдали от зависти и злобы

Мне жизнь окончить суждено.

Воспроизводя ритм, лексику и строй классических старинных стансов, Белый превращает их в своеобразные стихи-заклинания. Достигает он этого виртуозными вариациями бесконечных повторений отдельных слов, созвучий, внутренних рифм: «сухой, сухой, cyxoй мороз», «навеяв синий, синий иней», «их хрупкий, хрупкий хруст». Иногда нагнетание эпитетов в строке звучит повторением, потому что эпитеты эти скреплены внутренней рифмой: «как нежный, снежный, краткий», «ты жарким, ярким, дымным пылом». Любимый прием звуковых повторений у Белого – подбирать слова с одним корнем, но с разными приставками и в разных частях речи: «пылит и плачется: расплачется пурга», «изгложет, гложет ствол», «провейся веяньем», «подмоет, смоет, моет тень, промоет до зари»; Иногда он соединяет путем звуковой ассоциации разно-корневые слова так, что между ними возникает неожиданная близость, иллюзия смыслового родства: «жезл железный», «кругом крутые кручи», «краснеет красный край», «сметает смехом смерть», «упали в пасти пропастей». Белый неистощим в этой неожиданной вязи слов, прихотливых повторений и переходящих в соседние слова одинаковых звуковых комплексов:

И ночи темь. Как ночи темь взошла,

Так ночи темь свой кубок пролила,

Свой кубок, кубок кружевом златым,

Свой кубок, звезды сеющий, как дым…

И хотя это у Белого до обертонов рассчитанный сознательный эксперимент, стихи звучат глубоко эмоционально, на одном дыхании.

Перед нами своеобразный внутренний монолог, возникающий в некоем ассоциативном трансе. Строгость стихового строя сочетается у Белого с характерным для него словесным «радением», Стихи –

[40]

кружащийся слововорот в непрестанном потоке звуковых подобий. В дальнейшем, особенно в сборнике «После разлуки», Белый еще более изощренно и экспериментально развивал эти поэтические принципы уже на основе нового, разъятого, ритмически и строфически раскованного стиха.

Но самое интересное, значительное и новое в «Урне» – это раздел «Философическая грусть». В нем Белый поэтически осмысливает свои философские поиски, изучение Канта и неокантианцев и разочарование в их теориях.

Биографическая реальность и емкость жизненного материала, переданная с непринужденной, почти разговорной легкостью «онегинского» ямба, делает эти стихи как бы предвестием поздней и лучшей поэмы Белого «Первое свидание». Как и в будущей поэме, элегические размышления сочетаются в «Философической грусти» с осязаемо гротескным, зримо воплощенным характером жеста, позы и облика героя:

На робкий роковой вопрос

Ответствует философ этот,

Почесывая бледный нос,

Что истина, что правда... – метод.

Философскце формулы, попадающие в стих, становятся пародию на самую суть шутливо преломленных умозрительных систем:

«Жизнь, - шепчет он, остановись

Средь зеленеющих могилок,

Метафизическая связь

Трансцендентальных предпосылок».

Здесь философский вывод заключен в иронические кавычки. И уже недвусмысленная сатирическая трактовка в строфе:

Вон - ряд неутомимых лбов

Склоняется на стол зеленый;

Песчанистою пылью слов

Часами прядает ученый.

О том, что занятия идеалистической неокантианской философией разочаровали Белого, свидетельствуют его собственные мемуары и особенно предисловие к «Философической грусти» в берлинском издании стихов (1923).

[41]

В цикле «Философическая грусть» Белый покончил еще с одной из своих многочисленных иллюзий с верой в кантианскую философию, которая должна была дать ему ключи ко всем тайнам бытия, а на самом деле привела его в призрачный мир абстракций и не ответила ни на один насущный жизненный вопрос.

Завершается «Урна» разделом откровенно пародийным, и это не случайно. «Амурные стихотворения» задуманы в том же плане иронических стилизаций, как и стихи цикла «Прежде и теперь» («Золото в лазури»). Но это уже не «прелестный стиль» и не просто пародии на жестокий любовный романс и жеманно-чувствительные куплеты. Это, вольно или невольно, пародия и на собственные стиховые ходы. Именно в этих гротескных стихах Белый до конца обнажил и принцип внутренней рифмы, и повтор слов, и звуковые ассоциации, на которых держится весь словесный строй его стихов. В жанре подчеркнуто банального романса и чувствительного куплета принципы эти выступают особенно явственно. Здесь Белый как бы откровенно высмеивает свои ритмические опыты и открытия в озорной, проказливой поэтической буффонаде:

Поэт… Горделиво, стыдливо

«Я – твой» над тобой он поет:

Под сливой своей альмавивой

Взмахнет и замрет: и зовет.

Любовник нескромный и томный,

В беседку соседку влеки…

(«Роскошная дева»)

«Урна» - завершение целого периода в творчестве Белого. Ему становится тесно в лирической поэзии. Его влечет к эпопее, большим полотнам, роману, обобщению исторически значительных процессов жизни. И он осуществляет это сначала в повести «Серебряный голубь», а затем в романе «Петербург». Творческие проявления Белого необычайно разнообразны. Никогда не приговаривал он себя к какому-нибудь одному жанру, и потому в каждый жанр вносил опыты и достижения других своих работ. Стих он обогащает прозаической плотностью образа и необычностью словаря из разных сфер деятельности. Прозу он обновляет ритмом. Проза явно вытеснила стихи в его творчестве. После «Урны» до появления поэм «Христос воскрес» (1918) и «Первое свидание» (1921) Белый но создал в поэзии ничего принципиально нового и значительного.

[42]

Цитируется по изд.: Андрей Белый. Стихотворения и поэмы. [Библиотека поэта]. М.-Л., 1966, с. 37-42.

Вернуться к оглавлению статьи Т.Ю. Хмельницкой "Поэзия Андрея Белого"

Вернуться на главную страницу Андрея Белого