Крылов Иван Андреевич (original) (raw)

XPOHOC

ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ

ФОРУМ ХРОНОСА

НОВОСТИ ХРОНОСА

БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА

ЭТНОНИМЫ

РЕЛИГИИ МИРА

СТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Родственные проекты:

РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ

ДОКУМЕНТЫ XX ВЕКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

ПРАВИТЕЛИ МИРА

ВОЙНА 1812 ГОДА

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

СЛАВЯНСТВО

ЭТНОЦИКЛОПЕДИЯ

АПСУАРА

РУССКОЕ ПОЛЕ

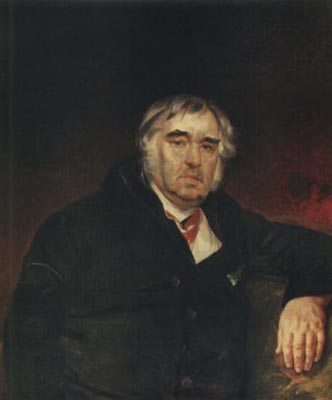

Иван Андреевич Крылов

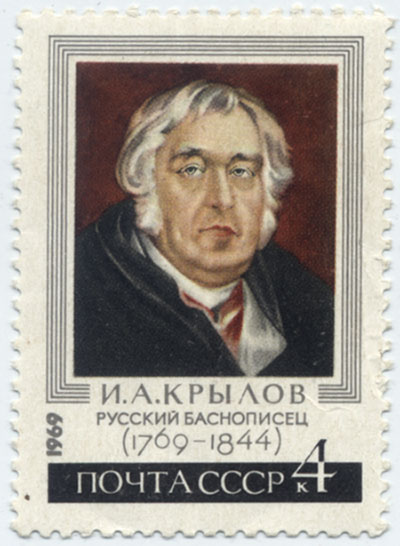

К.П. Брюллов. Портрет баснописца И.А. Крылова. 1839.

Крылов Иван Андреевич (1768 или 1769, Москва - 1844, Петербург) - писатель. Родился в семье бедного армейского офицера. Учился из милости с детьми помещика, у которого прислуживал лакеем. Не получив систематического образования, самостоятельно овладел французским, немецким, итальянским языками, увлекался математикой и рус. литературой, рисовал и играл на скрипке. В 1778 после смерти отца Крылов поступил подканцеляристом в Калязинский земский суд, потом в Тверской магистрат.

В 1782 переехал в Петербург, где познакомился с Г.Р. Державиным, оказавшим покровительство молодому литератору. Крылов начал лит. деятельность как драматург, но, разочаровавшись в надежде увидеть свои пьесы на сцене, в 1789 стал издавать журн. "Почта духов", в котором выступил продолжателем сатирических традиций Н.И. Новикова и Д.И. Фонвизина, высмеяв абсурдность устоявшихся правил жизни и негодуя на безнравственность сильных мира сего. Радикализм журн. привел к прекращению его издания на 8-м выпуске в августе 1789.

После неудачи еще с одним журн. "Меркурий" Крылов отошел от журналистики, жил в провинции. В 1804 приехал в Москву, где через два года появились его первые басни. В 1809 вышла в свет первая кн. басен Крылова, после которой его слава стала быстро расти. В 1812 - 1841 Крылов служил в Публичной библиотеке, много сделав для организации ее рус. отдела. Крылов стал героем многочисленных анекдотов и легенд и, прозванный "дедушкой Крыловым", слился в сознании современников со своими баснями, которые В.А. Жуковский охарактеризовал как "поэтические уроки мудрости". Строки Крылова стали пословицами, крылатыми словами. А.С. Пушкин говорил о Крылове с почтением, как о старшем современнике, назвав его "истинно народным поэтом".

12 мая 1855 в Летнем саду Петербурга был открыт памятник Крылову работы П.К. Клодта, который стал первым памятником писателю в столице.

Использованы материалы кн.: Шикман А.П. Деятели отечественной истории. Биографический справочник. Москва, 1997.

КРЫЛОВ Иван Андреевич (1769 - 1844), поэт-баснописец, драматург.

Родился 2 февраля (14 февраля н.с.) в Москве в семье бедного армейского капитана, получившего офицерский чин только после тринадцатилетней солдатской службы. В 1775 отец выходит в отставку, и семья поселяется в Твери.

Образование будущий баснописец получил скудное, но, обладая исключительными способностями, много читая с самого детства, настойчиво и упорно занимаясь самообразованием, он стал одним из самых просвещенных людей своего времени.

После смерти отца семья осталась без всяких средств к существованию, и Крылову с десяти лет пришлось работать писцом в Тверском суде. Мать не сумела добиться пенсии после смерти мужа, и в 1782 было решено ехать в Петербург хлопотать о пенсии. В столице тоже ничего не удалось добиться, но для Крылова нашлось место канцеляриста в Казенной палате. К тому же Петербург открывал перед ним возможность заниматься литературным трудом. На протяжении 1786 - 88 Крылов написал трагедии "Клеопатра" и "Филомела" и комедии "Бешеная семья", "Проказники". Имя молодого драматурга вскоре приобретает известность в театральных и литературных кругах. В 1789 Крылов начал издавать сатирический журнал "Почта духов", продолжавший традиции русской сатирической журналистики. Из-за своего радикального направления журнал смог просуществовать только восемь месяцев, но Крылов не оставил намерения возобновить его. В 1792 он создал новый сатирический журнал "Зритель", сразу ставший популярным из-за злободневности своей тематики. В повести "Каиба" аллегорически представлен произвол и лживый либерализм самодержавного режима, в котором читатель без труда узнавал современную ему Россию. Летом 1797 в типографии был произведен обыск, Крылов попал под надзор полиции, издание журнала пришлось прекратить.

В 1791 - 1801 Крылов отошел от журналистской деятельности, скитался по провинции: побывал в Тамбове, Саратове, Нижнем Новгороде, на Украине. Он не переставал сочинять, но его произведения лишь изредка появлялись в печати.

После смерти Екатерины II ему удалось поступить на службу к князю С. Голицыну в качестве личного секретаря и учителя его детей. В домашнем театре Голицына была поставлена написанная Крыловым в 1800 шутотрагедия "Трумф, или Подщипа" - остроумная и меткая сатира на Павла 1 и царский двор.

В 1801 завершил комедию "Пирог", поставленную в Петербурге и в Москве.

В 1806 возвращается в Петербург, где устанавливает новые литературные связи, пишет комедии "Модная лавка" (1806) и "Урок дочкам" (1807). В 1809 вышла первая книга басен Крылова, в которых он выступал не только как моралист, но обличитель "сильных" мира сего, угнетающих и терзающих народ. Именно басня стала тем жанром, в котором гений Крылова выразился необычайно широко. Девять книг, включающих более 200 басен, составляют басенное наследство Крылова.

В 1812 становится библиотекарем только что открывшейся Публичной библиотеки, где прослужил 30 лет, выйдя в отставку в 1841. Крылов не только оказался хорошим собирателем книг, число которых при нем сильно возросло, но он много работал по составлению библиографических указателей и славяно-русского словаря.

9 ноября (21 н.с.) 1844 в возрасте 75 лет Крылов скончался. Похоронен в Петербурге.

Использованы материалы кн.: Русские писатели и поэты. Краткий биографический словарь. Москва, 2000.

Крылов Иван Андреевич (2[13].02.1768 (или 1769)—9[21].11.1844), баснописец, драматург, журналист, издатель. Родился в Москве в семье армейского офицера (см. ст. Крылов Андрей Прохорович). В мемуарах Ф. Булгарина сообщается о детстве Крылова: «Воспитывался он дома, по тогдашнему обычаю, т. е. был вскормлен и обучен русской грамоте, четырем правилам арифметики и молитвам. Иван Андреевич сказывал мне, что этим он обязан своей матери, доброй, тихой и набожной женщине. Отец его был человек добродушный, храбрый, но крутого нрава, и мало занимался семейством». Тем не менее известно, что в Крылове рано проявились музыкальные и математические способности.

С 1775 Крыловы живут в Твери. 10-летний Крылов записан на службу подканцеляристом в Калязинский нижний земской суд. В 1778 умирает отец, и семья Крыловых, состоявшая к тому времени из 4 чел. (престарелой бабушки, матери и годовалого брата Левушки), остается без всяких средств к существованию, поскольку никаких вотчин у капитана Крылова не было. Единственная надежда — подканцелярист Крылов, приступивший к исполнению своих канцелярских обязанностей на месте службы покойного отца. В августе 1783 семья Крыловых отправляется в Петербург, надеясь выхлопотать хоть какое-то подкрепление за 27-летнюю беспорочную и ревностную службу отца. Поселяются на окраине столицы — в Измайловском полку. Живут на крохи, которые зарабатывает мать чтением псалтири на похоронах, а будущий баснописец — перепиской прошений и писем солдат. Благодаря сослуживцам отца, Крылов получает место канцеляриста в Петербургской казенной палате. Существуют известия, что еще в Твери Крылов написал комическую оперу «Кофейница» о плутовских приемах гадательниц на кофейной гуще.

В столице молодой драматург сближается со знаменитым актером И. А. Дмитриевским и др. не менее знаменитыми представителями петербургской сцены П. А. Плавильщиковым, С. Н. Сандуновым. В 1785—86 создает трагедии «Клеопатра», «Филомела», оперу «Бешеная семья», комедию «Сочинитель в прихожей», но ни одна из них не увидела свет. Первой его публикацией были стихи и эпиграммы, появившиеся в журнале «Лекарство от скуки и забот». В 1787 Крылов лишается самого дорогого и близкого человека — матери, которую он боготворил.

Несмотря на явные неудачи, Крылов продолжает писать комедии и оперы, изобразив в «Проказниках» своих «благодетелей» — драматурга Я. Б. Княжнина и директора Императорских театров П. А. Соймонова. Разразился скандал. Крылов посылает Княжнину письмо, пронизанное едким сарказмом: «Обижая меня, вы обижаете себя, находя в своем доме подлинники толико гнусных портретов». Второе письмо он направляет Соймонову.

В этих письмах-памфлетах Крылов прощается со своей театральной молодостью. После отлучения от театра он публикует в журнале «Утренние часы» оду «Утро»» и несколько басен, среди которых «Стыдливый игрок» и «Судьба игроков». Но продолжения им не последовало. Крылов выбирает для себя другое поприще — журнальное. В «Московских ведомостях» появляется объявление «на выходящее вновь с генваря сего 1789 года ежемесячное издание под заглавием “Почта духов”». Это был журнал одного автора, своеобразный сборник сатирических новелл и публицистических фельетонов Крылова. Августовский номер «Почты духов» за 1790 был последним. Но Крылов не падает духом. Совместно с И. А. Дмитриевским, П. А. Плавильщиковым и молодым литератором А. И. Клушиным он основывает «Типографию Крылова с товарищи» с книжной лавкой при ней. В 1792 друзья-единомышленники начинают выпускать журнал «Зритель». «Ему казалось, — отмечал П. А. Плетнев, — что периодическими изданиями и заведением собственной типографии можно приобрести все: независимость, известность и деньги». Ни «Зритель», ни «Санкт-Петербургский Меркурий» не принесли желаемого результата. Последним стихотворением Крылова в «Меркурии» была ода «К счастию», в которой звучали горькие слова:

«Вот как ты, счастье, куролесишь;

Вот как неправду с правдой весишь!»

В 1794 Крылов покидает столицу. Начинаются годы скитаний по российским городам и весям. Но к литературной деятельности Крылова это не имеет никакого отношения. Он полностью отдается другой страсти, полностью овладевшей им: становится карточным игроком.

Не любителем, а профессионалом. Крылов ездит по игорным домам Ярославля, Н. Новгорода, Тулы, Тамбова, Саратова, проводя дни и ночи в карточном угаре. Игорные дома были запрещены указом императрицы в 1795. Составлялись реестры игроков, подлежащих высылке в Сибирь. В них значилось и имя Крылова, который предпочел отсидеться в глуши. Он живет в подмосковном имении гр. Татищева, а затем принимает предложение влиятельного опального вельможи кн. С. Ф. Голицына, становится его личным секретарем и учителем младших детей. Так он оказывается в княжеском имении Казацкое, принимая участие в домашних концертах в качестве скрипача. А для домашнего театра пишет шуто-трагедию «Подщипа, или Триумф».

«Дней александровых прекрасное начало» сказалось и на судьбе Крылова. Кн. Голицын получает должность лифляндского генерал-губернатора, а Крылов становится правителем канцелярии. Но, как отмечают биографы, «вскоре, однако ж, обнаружилась его неспособность к такой должности». Правитель канцелярии большую часть времени проводит не за служебным, а за карточным столом. В 1803 Крылов покидает Ригу. Он возвращается в столицу и, несмотря на все превратности судьбы, решает все начать сначала.

1805—1809 — самые плодотворные в творчестве Крылова-драматурга. На столичной сцене одна за другой ставятся его пьесы: «Пирог», «Модная лавка», волшебная опера «Илья Богатырь», комедия «Урок дочкам». Это был триумф Крылова-драматурга, на фоне которого весьма скромно выглядела публикация трех его переводов басен Лафонтена, появившаяся в 1806 в январском выпуске «Московского зрителя». Но именно эта публикация положила начало триумфа Крылова-баснописца.

Пьесы Крылова (особенно «Модная лавка») и в дальнейшем десятилетиями не сходили со сцены, принадлежа к классическим образцам русской драматургии н. XIX в. Но в 1808 «Драматический вестник» публикует 17 басен Крылова, а в 1809 выходит первое отдельное издание 23 басен, которые и определят всю его дальнейшую судьбу.

В 1808 его зачислили на службу в Монетный двор, и с этого года стали регулярно выходить басни. В 1809 появилась первая рецензия. Она принадлежала** В.А. Жуковскому**. К этому времени относится и сближение Крылова с А.Н. Олениным. Он вошел в Оленинский кружок, в котором обрел самых верных друзей и почитателей.

В дек. 1811 выходят «Новые басни Ивана Крылова». Его избирают в члены Российской академии. После смерти гр. А. С. Строганова, являющегося одновременно президентом Императорской академии художеств и директором Императорской публичной библиотеки, император назначает на эти высокие должности Оленина. В январе 1812 Оленин приглашает Крылова на должность помощника библиотекаря. Помимо Крылова в Императорскую библиотеку были зачислены К. Батюшков, Н.И. Гнедич, А.Х. Востоков, М.Е. Лобанов, позднее — А.А. Дельвиг, М.Н. Загоскин.

В октябре — ноябре 1812 в журнале «Сын Отечества» появились знаменитые крыловские патриотические басни «Волк на псарне», «Обоз», «Ворона и Курица», которые сразу же приобрели колоссальную популярность. Этому во многом способствовали народные лубки на сюжеты басен Крылова о войне 1812, распространившиеся по всей России в десятках тысяч экз. К. Батюшков писал из действующей армии сослуживцу по библиотеке Н. И. Гнедичу: «Скажи Крылову, что … в армии его басни все читают наизусть». Широкую известность в действующей армии получил и рассказ о том, как после кровопролитного сражения под Красным М.И. Кутузову была передана собственноручно переписанная для него Крыловым басня «Волк на псарне». Кутузов собрал вокруг себя солдат и офицеров и обратился к ним со словами: «Вот послушайте, господа!» Он вынул из-за пазухи листок с басней Крылова и прочел ее вслух. При словах «Ты сер, а я, приятель, сед», прочтенных с особенной выразительностью, фельдмаршал снял фуражку и указал на свои седины. В ответ раздались одобрительные отзывы и громкое «Ура!»

Самыми популярными литературными произведениями во время Отечественной войны 1812 были патриотические басни Крылова и «Певец во стане русских воинов» В. А. Жуковского.

К 1815 относится сближение Крылова с двором матери-императрицы Марии Федоровны, которая приложит немало усилий, чтобы поправить его здоровье после удара (паралича) в 1822, приглашает его в Павловск под присмотр придворных врачей.

В 1825 в Петербурге выходит новое иллюстрированное издание басен Крылова в 7 томах, а в Париже — иллюстрированное издание на русском, французском и итальянском языках. Предисловие к этому изданию Лемонте было опубликовано в «Сыне Отечества». На эту публикацию и откликнулся летом 1825 А. С. Пушкин из Михайловской ссылки, подчеркивая значение и своеобразие басен Крылова. В это время П. Вяземский в письмах к Бестужеву и Пушкину пытался убедить их, что золото басен И. И. Дмитриева гораздо лучшей пробы. «Что выдало ему открытый лист на общенародное уважение? — писал он Бестужеву. — “…А, моська! Знать она сильна, что лает на слона” и шутки подобные, да вот и все!» Кн. Вяземский (и он был не одинок) «не допускал появления Хавроньи в поэзии» (слова Олениной), он отстаивал ее «чистоту». Ответ Пушкина на все эти доводы Вяземского был однозначен. «Милый, — писал ему Пушкин, — грех тебе унижать нашего Крылова. Твое мнение должно быть законом в нашей словесности, а ты по непростительному пристрастию судишь вопреки своей совести и покровительствуешь черт знает кому. И что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова».

Во время мятежа Крылов оказался на Сенатской площади. Оленина записала: «Крылов 14 декабря пошел на площадь к самим бунтовщикам, так что ему голоса из каре закричали: “Иван Андреевич, уходите, пожалуйста, скорей”. И когда он воротился в батюшкин дом, его спросили, зачем он туда зашел, он отвечал: “Хотелось взглянуть, какие рожи у бунтовщиков. Да не хороши, нечего сказать”».

В апр. 1928 на чердаке Жуковского Крылов вместе с Вяземским, А.С. Грибоедовым, Плетневым присутствует при чтении Пушкиным «Полтавы». Он часто посещает субботники Жуковского на 4-м этаже Шепелевского дворца (олимпиадинском чердаке), где по будням тот вел занятия с наследником престола, будущим царем-освободителем Александром II, а по субботам принимал в своем просторном кабинете друзей-писателей. Крылов был одним из самых желанных гостей, своеобразной достопримечательностью столицы. На чердаке Жуковского он познакомился с молодым Гоголем, кн. В. Одоевским, легендарным Д. Давыдовым, приехавшим из Воронежа поэтом-прасолом А. Кольцовым.

Но не меньшей популярностью, чем басни, пользовались остроты Крылова, всевозможные анекдоты о нем. Некоторые современники даже считали, «что лично Крылов был выше своей печатной славы».

Почти во всех воспоминаниях и анекдотах о Крылове, наряду с его забывчивостью, неопрятностью, присутствует и «гастрономическая» тема. Современники сохранили в воспоминаниях и письмах именно тот образ поэта-баснописца, который он, будучи выдающимся драматургом, создал сам. Оленина вспоминала: «Я осмелилась раз, еще в юных летах, заметить Крылову, зачем он выбрал такой род стихотворений. Отвечал он мне: “Ах, фавориточка: ведь звери мои за меня говорят”». Точно так же и в этой пьесе, в этом театре одного актера, каковым и был сам баснописец, люди говорили за него и о нем. Плетнев не случайно подчеркивал: «Трудно найти человека, которого жизнь была бы до такой степени обогащена анекдотическими событиями, как жизнь Крылова. По своему характеру, привычкам и образу жизни он беспрестанно подвергался тем случаям, в которых выражаются резкие особенности ума, вкуса, добродушия или слабостей. Если бы можно было собрать в одну книгу все эти случаи и сопровождавшие их явления, они составили бы в некотором смысле энциклопедию русского быта и русского человека — в виде Крылова». И в этой энциклопедии особое место занимала, по выражению Вяземского, застольная летопись. Лобанов писал: «Любил покушать наш Иван Андреевич! Не многие осмеливались с ним состязаться в этом деле; он выдерживал в гастрономии сильные поединки и всегда оставался победителем».

В 1828 Крылов передает право на издание своих басен А.Ф. Смирдину. По подсчетам Лобанова с 1809 по 1843, т. е. со времени выхода первого издания до последнего прижизненного, было продано 77 тыс. экз. «С этим итогом, — отмечал он, — единственным явлением в нашей словесности, никакое сочинение на русском языке не может не только состязаться, но и приблизиться к нему. Немудрено: ими усладились и дети, и старцы, и простолюдины, и вельможи. Они составляли в полном смысле русскую народную книгу».

Через год, на чествовании «пятидесятилетних занятий и успехов Крылова на поприще русской словесности», здравицы в его честь произнесут министр народного просвещения гр. С.С. Уваров, Жуковский, а от имени младших деятелей В. Одоевский. В честь юбилея по Высочайшему повелению была выбита памятная медаль с портретом Крылова, по общественной подписке учреждены 2 Крыловские стипендии для неимущих учеников гимназий.

Умер Крылов в кругу семьи, обретенной на закате дней. Отпевание и вынос тела происходили в Исаакиевской церкви в Адмиралтействе, а затем через весь Невский проспект мимо Императорской публичной библиотеки погребальная процессия последовала к Александро-Невской лавре. «Будущее поколение, — писала “Северная пчела”, — знающее наизусть поучительные рассказы дедушки Крылова, студенты здешнего университета окружили гроб, поддерживали балдахин и несли ордена. При сопровождении гроба в Александро-Невскую лавру множество народу следовало за печальною процессиею и встречало ее на улицах. Отцы и матери провожали добродушного наставника своих детей; дети оплакивали своего любимого собеседника и учителя, весь народ прощался со своим писателем, равно для всех понятным, занимательным и поучительным».

В. Калугин

Использованы материалы сайта Большая энциклопедия русского народа.

И.А. Крылов и А.С. Пушкин

Крылов Иван Андреевич (1769-1844) - русский поэт-баснописец.

Крылов Иван Андреевич (1769-1844) - русский поэт-баснописец.

При встрече, состоявшейся в Петербурге 11 или 12 апреля 1833 г., Пушкин со слов Крылова записал его "Показания" о событиях и людях времени Пугачевщины (1).

Детские годы (до 1775) он провел в Оренбургском крае и с матерью, Марией Алексеевнной Крыловой, перенес тяготы блокадной жизни в Оренбурге, осажденном войском Е.И. Пугачева с 5 октября 1773 по 23 марта 1774. Позднее, с середины1774, жил с родителями в Яицком городке (переименованном 15 января 1775 в Уральск).

Многое из того, о чем поведал Пушкину Крылов, не было его личными воспоминаниями. По малости лет в дни Пугачевщины он не мог осознанно воспринимать события, а спустя шестьдесят лет - отчетливо помнить их. Большинство сведений, записанных Пушкиным, были навеяны рассказами его матери и отца - Андрея Прохоровича Крылова, капитана 6-й легкой полевой команды, который являлся одним из руководителей обороны Яицкой городовой крепости. Пушкин использовал "Показания" на страницах "Истории Пугачева" (2) и в "Капитанской дочке"(4). Впервые они были опубликованы и прокомментированы Ю.Г. Оксманом (5).

И.А.Крылов упоминается Пушкиным в "Истории Пугачева", в черновых вариантах ее текста, а также в архивных заготовках к "Истории"(3).

Примечания:

1. Пушкин. Т.IX. С.492;

2. Там же. С.36-38, 45;

3. Там же. С.45,426, 444, 501;

4. Пушкин. Т.VIII. С.322, 323;

5. Оксман Ю.Г. Запись рассказов И.А.Крылова о Пугачевщине // Временник Пушкинской комиссии АН СССР. М.-Л.,1936. Вып.1. С.26-29.

Справочные материалы к изданию: Пушкин А.С. История Пугачева // Пушкин А.С. Собрание сочинений в 10 томах. Том седьмой. История Пугачева, Исторические статьи и материалы, Воспоминания и дневники. М., 1962.Составители Овчинников Р.В. и Большаков Л.Н.

Портрет И.А. Крылова из дореволюционного издания Вольфа.

Крылов Иван Андреевич (1769 — по другим данным 1768—1844).

Пушкин высоко ценил творчество Крылова. Еще в раннем лицейском стихотворении «Городок» Пушкин упоминает ненапечатанную пьесу Крылова «Подщипа» («Триумф») и доброжелательно отзывается о «шутнике бесценном».

В зрелые годы поэт проявляет большой интерес к творчеству Крылова, считая, что он «превзошел всех наших баснописцев». В споре с Вяземским — автором статьи «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева» Пушкин писал: «Грех тебе унижать нашего Крылова. Твое мнение должно быть законом в нашей словесности... И что такое Дмитриев? Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова» (1824). И в более поздние годы Пушкин видит в Крылове выразителя «духа русского народа» и называет его «во всех отношениях самым народным нашим поэтом».

Были знакомы они многие годы. Еще до высылки Пушкина на юг поэт и баснописец встречались в салоне А. Н. Оленина, у других общих знакомых и в литературно-артистических кругах столицы. По возвращении Пушкина из ссылки в Петербург (лето 1827) их дружеское общение продолжалось и прервалось лишь с кончиной великого поэта. Они вместе бывали у Олениных в Приютино, на знаменитом обеде у Смирдина по случаю переезда его книжного магазина и библиотеки на Невский проспект (19 февраля 1832), на заседаниях Российской академии, членами которой оба состояли, в салоне В. Ф. Одоевского и на литературных «субботах» у Жуковского (1836).

Во время одной из таких встреч Пушкин записал рассказ Крылова о Пугачевском бунте и участии в нем его отца и использовал его рассказ в своей «Истории...».

Пушкин посетил Крылова «за день или два до дуэли с Дантесом».

Л.А. Черейский. Современники Пушкина. Документальные очерки. М., 1999, с. 61.

Краткая хроника:

2 (15) февраля 1768 - И. А. Крылов родился в Москве в семье армейского офицера, переведенного вскоре в Оренбург, где семья и проживала пока мальчику на исполнилось 8 лет.

1779- смерть отца.

1783 - переезд с матерью в Петербург, служба писцом в казенной палате.

1805 - знакомство с писателем Дмитриевым, который одобрил три басни Лафонтена, переведенные Крыловым.

1809 - отдельным изданием выходят 23 переведенные им басни.

1812- служба в Публичной библиотеке, публикация басен о войне 1812 года - "Волк на псарне" и "Ворона и курица".

1838 - первым из русских писателей удостаивается торжественного чествования 50-летия своей писательской деятельности. По приказу императора выбита специальная медаль в его часть.

9(22) ноября 1844 - И. А. Крылов скончался и с большими почестями погребет в Александро-Невской лавре.

Далее читайте:

Крылов Андрей Прохорович (1738-1778), один из руководителей обороны крепости в Яицком городке, отец поэта-баснописца И.А.Крылова.

Крылова Мария Алексеевна (1750-1788), жена капитана А.П.Крылова, мать поэта-баснописца И.А.Крылова.

Русский литературный анекдот XVIII-начала XIX вв. И. А. Крылов.

Андрей БАЖЕНОВ. **«Русский ум, достигший полного совершенства…»**И.А. Крылов – консерватор вечного.

Семёнов А.Н., Семёнова В.В. Концепт средства массовой информации в структуре художественного текста. Часть II. (Русская литература). Учебное пособие. СПб., 2011. Начальный период. Иван Андреевич КРЫЛОВ.

Сочинения:

Полн. собр. соч. И. Крылова, с биографиею его, написанной П. А. Плетневым. Т. 1—3. СПб., 1847;

Полн. собр. соч. / Редакция, вступ. статьи и примеч. В. В. Каллаша. Т. 1—4. Пг., 1904—05;

Соч.: В 2 т. / Вступ. статья, подг. текста и примеч. Н. Л. Степанова. М., 1955;

Соч. Т. 1—2. М., 1984.

Литература:

Библиографические и исторические примечания к «Басням Крылова» / Сост. В. Каневич. СПб., 1868;

Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. Л., 1975;

И. А. Крылов в воспоминаниях современников. М., 1982. Серия литературных мемуаров.

Гордин М.А. Жизнь Ивана Крылова. М., 1985.