Пугачев Емельян Иванович (original) (raw)

XPOHOC

ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ

ФОРУМ ХРОНОСА

НОВОСТИ ХРОНОСА

БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА

ЭТНОНИМЫ

РЕЛИГИИ МИРА

СТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Родственные проекты:

РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ

ДОКУМЕНТЫ XX ВЕКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

ПРАВИТЕЛИ МИРА

ВОЙНА 1812 ГОДА

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

СЛАВЯНСТВО

ЭТНОЦИКЛОПЕДИЯ

АПСУАРА

РУССКОЕ ПОЛЕ

Емельян Иванович Пугачёв

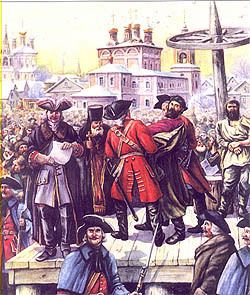

Казнь Е.И. Пугачева.

ПУГАЧЕВ Емельян Иванович (1740, по другим данным 1742 - 10 I 1775) - предводитель крупнейшего в истории феодальной России антикрепостнического народного восстания 1773-1775 годов (именуемого в историографии Пугачевским восстанием или Крестьянской войной).

Емельян Пугачев

Пугачев родился в казачьей семье в Зимовейской станице на Дону, участвовал в Семилетней войне (кампаниях 1760-1762), Русско-турецкой (1768-1770). В 1770 был произведен в хорунжие. В конце 1771 бежал на Северный Кавказ, записался там в Терское казачье войско; в феврале 1772 был арестован в Моздоке, но вскоре бежал. Весной и летом того года Пугачев скитался по старообрядческим селениям под Черниговом и Гомелем - выдавал себя за раскольника. Осенью 1772 поселился среди заволжских старообрядцев, побывал на Иргизе и в Яицком городке, выведывая подробности недавно разгромленного казачьего восстания, и стал подговаривать яицких казаков к побегу на вольные земли Закубанья.

По поступившему к властям доносу Пугачев был арестован, 4 января 1773 доставлен в Казань и после допроса заключен в тюрьму. В связи с обвинением в государственной измене вопрос о нем рассматривался в Петербурге, в Тайной экспедиции Сената. По приговору, утвержденному Екатериной II, Пугачев был осужден на пожизненные каторжные работы в зауральский город Пелым. Приговор прибыл в Казань 1 июня 1773, через три дня после бегства арестанта из здешнего тюремного острога. Розыски беглеца успехом не увенчались.

Сбежав, он укрывался в Таловом умете и глухих степных хуторах под Яицким городком, где встречался с ветеранами восстания 1772 И.Н.Зарубиным-Чикой, М.Г.Шигаевым, Т.Г.Мясниковым, Д.К.Караваевым, М.А.Кожевниковым и другими. В сговоре с ними Пугачев решил принять на себя имя и титул "императора Петра Третьего" и поднять казаков на новое вооруженное выступление, в надежде на поддержку со стороны крестьянства. Высказывания Пугачева относительно перспектив и конечных результатов готовившегося им и его сторонниками восстания не шли дальше наивных представлений о возможности построения казацко-крестьянского государства во главе со справедливым "мужицким царем", политика которого должна быть направлена на удовлетворение социальных интересов простого народа.

Восстание началось 17 сентября 1773 с обнародования указа Пугачева, адресованного казакам Яицкого войска. Собрав отряд из казаков-добровольцев, он подступил к Яицкому городку, но, не имея артиллерии, не отважился его штурмовать. Отсюда Пугачев направился на восток к Оренбургу. Захватив ряд прияицких крепостей и казачьих городков, пополнив свое войско яицкими и оренбургскими казаками, пленными гарнизонными солдатами и оружием, Пугачев 5 октября занял позиции у Оренбурга и около полугода, до 23 марта 1774, держал его в осаде.

В первые месяцы восстания выявились незаурядные свойства Пугачева как предводителя массового народного движения: необычайная энергия, отвага, большой природный ум, познания в военном деле. В своей ставке в Бердской слободе Пугачев создает совет ("Тайную думу") из числа наиболее опытных соратников, учреждает Военную коллегию, которая управляет "главным" войском под Оренбургом и поддерживает связь с отрядами, действовавшими в отдаленных очагах повстанческого движения. На места из Бердской слободы отправляются десятки эмиссаров с манифестами и указами Пугачева, сулившими народу освобождение от крепостной неволи и предоставление иных благ, призывавшими к верной службе новоявленному "государю Петру Третьему".

Расчет на поддержку казачьего выступления трудовым народом оправдался. Под воздействием пугачевских воззваний в Бердскую слободу стекались сотни добровольцев из числа помещичьих и заводских крестьян, казаков, нерусских народностей (башкир, татар, калмыков и др.). Они пополняли повстанческое войско, выросшее к концу 1773 до 10 тыс.человек и имевшее на вооружении до сотни пушек. В ноябре 1773 отряды Пугачева нанесли поражение карательному корпусу генерала В.А.Кара, направлявшемуся на помощь осажденному Оренбургу, захватили в плен команду полковника П.М.Чернышева. В начале января 1774 движение охватило значительную часть территории Оренбургской губернии и смежные с ней уезды Казанской и Тобольской губерний. Сложились крупные очаги восстания, где действовали посланные Пугачевым атаманы: под Уфой - И.Н.Зарубин-Чика, Екатеринбургом - И.Н.Белобородов, Челябинском - И.Н.Грязнов, Самарой - И.Ф.Арапов, Заинском - В.И.Торнов, Кунгуром - И.С.Кузнецов, Салават Юлаев.

Однако с середины января военная обстановка стала складываться не в пользу Пугачева и его атаманов. Войска генерала А.И.Бибикова повели наступление от берегов Волги на восток и, подавляя многочисленные очаги повстанческого сопротивления, неумолимо приближались к Оренбургу. Наступавший в авангарде карательной армии корпус генерала П.М.Голицына в шестичасовой битве 22 марта 1774 нанес поражение войску Пугачева у Татищевой крепости, а десять дней спустя разгромил его в сражении под Сакмарским городком. Пугачев с тремя сотнями оставшихся с ним конников бежал за реку Белую, к уральским заводам, где приступил к формированию нового войска, пополняемого заводскими крестьянами, исетскими казаками, башкирами. С этим, вновь созданным, войском он в начале мая 1774 перешел к активным действиям и вскоре овладел Магнитной крепостью, а вслед за ней Карагайской, Петропавловской, Степной и Троицкой крепостями.

Дальнейшему продвижению к Сибири воспрепятствовал корпус генерала И.А. Деколонга, разбивший повстанцев в сражении 21 мая у Троицкой. Пугачев с оставшимся у него отрядом направился было к Челябинску, но путь туда ему преградил корпус подполковника И.И. Михельсона, впервые встретившийся с ним в бою 22 мая у Кундравинской слободы. В ходе дальнейшего преследования Михельсон дважды в начале июня наносил удары Пугачеву в Уральских горах. Но его противник, умело используя тактику партизанских действий, всякий раз от неприятеля уходил, сберегая главные свои силы от окончательного разгрома, и снова собирал многотысячные отряды.

Выйдя в середине июня к берегам Камы, Пугачев решил повести свое войско к Казани, взять ее и предпринять давно задуманный поход на Москву. 12 июля пугачевские отряды штурмовали Казань, ворвались в город, но не смогли овладеть кремлем, за стенами которого укрылся местный гарнизон. Вечером того дня подошедший к Казани корпус Михельсона атаковал повстанческое войско, расположившееся на Арском поле, одолел его в ожесточенной битве и вынудил к отступлению от города. Новое сражение за Казань произошло 15 июля и закончилось разгромом повстанцев. Пугачев с тремя сотнями конников бежал на север, к Кокшайску, где и переправился через Волгу.

С выходом Пугачева на правобережье Волги начался подъем массового крестьянского движения. Восстание в поволжских губерниях было вызвано обнародованием пугачевских манифестов, провозглашавших освобождение крестьян от крепостной неволи, безвозмездную передачу земли народу и призывавших к истреблению дворянства. Восставшие крестьяне и посадские люди поволжских городов стали основным резервом пополнения повстанческого войска.

Отказавшись от похода на Москву, Пугачев направился на юг, к родному Дону, надеясь найти там поддержку у донского казачества. Оторвавшись на несколько суточных переходов от преследовавших его карателей, в авангарде которых был корпус Михельсона, он продвигался к югу и в июле-августе 1774 овладел Курмышем, Саранском, Пензой, Петровском, Саратовом и Камышином. Отпор ожидал его при штурме Царицына. Здесь в приволжской степи Михельсон настиг Пугачева и в битве 25 августа 1774 у Солениковой ватаги под Черным Яром нанес пугачевскому войску сокрушительное поражение.

Пугачеву с двумя сотнями казаков удалось оторваться от погони и переправиться на левый берег Волги. Он повел отряд вглубь заволжской степи, не подозревая того, что среди казаков затаилась группа предателей, сговорившихся арестовать его, отконвоировать до первого крупного воинского поста и выдать в руки властей. Улучив удобный момент, заговорщики, возглавляемые Ф.Ф.Чумаковым, И.П.Федулевым и И.А.Твороговым, 8 сентября 1774 схватили Пугачева в лагере у реки Большой Узень и повезли в Яицкий городок. Он дважды предпринимал попытки к освобождению и бегству, но это ему не удалось. 14 сентября вблизи Кош-Яицкого форпоста заговорщики передали пленника присланной за ним команде, которая в ночь на 15 сентября и доставила его в Яицкий городок. Здесь Пугачев был допрошен в Секретной комиссии гвардии капитан-поручиком С.И.Мавриным. 18 сентября конвойная команда во главе с генерал-поручиком А.В.Суворовым повезла Пугачева в Симбирск. Там его допрашивали командующий карательными войсками генерал-аншеф П.И.Панин и шеф секретных следственных комиссий генерал-майор П.С.Потемкин.

Доставленный 4 ноября в Москву Пугачев многократно в течение месяца допрашивался генерал-аншефом М.Н.Волконским и обер-секретарем Тайной экспедиции Сената С.И.Шешковским, возглавлявшими комиссию, учрежденную для "генерального" над Пугачевым и его сподвижниками следствия. Деятельность комиссии и проходившего с конца декабря 1774 судебного процесса осуществлялась по предписаниям Екатерины II. По санкционированному императрицей судебному приговору ("сентенции") от 9 января 1775, Пугачев был осужден на смертную казнь. Она была совершена 10 января на Болотной площади в Москве. Вместе с Пугачевым были казнены ближайшие его соратники А.П.Перфильев, М.Г.Шигаев, Т.И.Подуров и В.И.Торнов. Осужденный по тому же приговору И.Н.Зарубин-Чика был отправлен из Москвы в Уфу, где и казнен 24 января (1).

Пугачев занимает центральное место в произведениях Пушкина, отображающих события Пугачевского восстания, - научной монографии "История Пугачева" и историческом романе "Капитанская дочка". В "Истории Пугачева" портретная характеристика Пугачева, описание его действий и поступков строится по преимуществу на документах правительственного лагеря, центральных и местных властей и учреждений, Военной коллегии, военного командования, а также на мемуарных записках представителей правящих сословий (П.И.Рычков, И.И.Дмитриев, Н.З.Повало-Швейковский, П.Любарский и др.). Эти источники акцентируют внимание на самозванстве Пугачева, терроре и кровавых эксцессах со стороны пугачевцев.

Не избегает подобных оценок и Пушкин. Характеризуя самого Пугачева, он отмечает в его действиях проявления свойственных ему коварства, мстительности, а порой и жестокости. Вместе с тем страницы пушкинской "Истории" изображают Пугачева как "славного мятежника", наделенного незаурядным умом, неиссякаемой энергией, "дерзостью необыкновенной", обладающего большим жизненным опытом и познаниями в военном деле. Эпизодически встречающиеся в тексте "Истории" положительные оценки личности Пугачева основывались в значительной мере на материалах, собранных Пушкиным в ходе поездки осенью 1833 в Поволжье и Оренбургский край, на песнях и сказаниях времен "Пугачещины", на рассказах современников и участников Пугачевского восстания.

Эти же материалы стали главными источниками при создании образа Пугачева в "Капитанской дочке", вышедшей в свет в 1836. В романе, не стесненном нормами и требованиями научного исследования, а поданном в жанре мемуарных записок вымышленного персонажа - дворянина Петра Андреевича Гринева, Пушкин создал цельный и законченный образ Пугачева, более близкий к реальному предводителю народного восстания. Со страниц "Капитанской дочки" Пугачев предстает как человек свободолюбивый, наделенный здравым смыслом и юмором, удалью и великодушием. Он ярко и образно говорит о себе и своем деле, доверительно рассказывает Гриневу о своих ближайших сподвижниках. Примечательно, что высказывания и суждения Пугачева, приведенные в произведении, во многом совпали с показаниями реального Пугачева, зафиксированными в протоколах его допросов, к которым, как известно, Пушкин доступа не получил.

Незаурядная личность Пугачева в полной мере реализовалась в поднятом им восстании, отвечавшем надеждам и чаяниям народа, его стремлению к освобождению от крепостной неволи (2).

Примечания:

1. Пушкин А.С. История Пугачевского бунта; Дубровин Н.Ф. Пугачев и его сообщники. СПб., 1884. Т.1-3; Буганов В.И. Пугачев. М., 1984; Овчинников Р.В. Следствие и суд над Е.И.Пугачевым и его сподвижниками. М., 1995;

2. Оксман Ю.Г. От "Капитанской дочки" к "Запискам охотника". Пушкин - Рылеев - Кольцов - Белинский - Тургенев. Исследования и материалы. Саратов, 1959. С.84-94; Цветаева М.И. Мой Пушкин. М., 1967. С.107-160; Макогоненко Г.П. Исторический роман о народной войне // Пушкин А.С. Капитанская дочка. М.-Л., 1984. С.213-232; Петрунина Н.Н. Проза Пушкина (пути эволюции). Л., 1987. С.278-287.

Биографическая справка перепечатывается с сайта

http://www.orenburg.ru/culture/encyclop/tom2/tom2\_fr.html

(Авторы и составители энциклопедии: доктор исторических наук Овчинников Реджинальд Васильевич, академик Международной академии гуманизации образования Большаков Леонид Наумович )