Станкевич Николай Владимирович (original) (raw)

XPOHOC

ВВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТ

ФОРУМ ХРОНОСА

НОВОСТИ ХРОНОСА

БИБЛИОТЕКА ХРОНОСА

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА

ЭТНОНИМЫ

РЕЛИГИИ МИРА

СТАТЬИ НА ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕМЫ

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

КАРТА САЙТА

АВТОРЫ ХРОНОСА

Родственные проекты:

РУМЯНЦЕВСКИЙ МУЗЕЙ

ДОКУМЕНТЫ XX ВЕКА

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

ПРАВИТЕЛИ МИРА

ВОЙНА 1812 ГОДА

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ

СЛАВЯНСТВО

ЭТНОЦИКЛОПЕДИЯ

АПСУАРА

РУССКОЕ ПОЛЕ

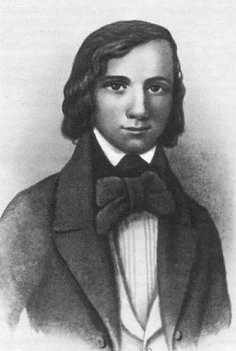

Николай Владимирович Станкевич

Не был автором конкретных идеологических концепций

СТАНКЕВИЧ Николай Владимирович (27 октября 1813, Острогожск, Воронежская губ. – 25 июня (7 июля) 1840, г. Нови, Италия) – просветитель, философ. Из состоятельной помещичьей семьи. Воспитывался «стройно и широко», сначала дома; с лета 1822 г. учился в Острогожском уездном училище, а в 1825 – 1829 гг. в Благородном пансионе П.К. Федорова в Воронеже. В 17-летнем возрасте, не имея еще определенной системы взглядов, но с настроениями в целом консервативными, приехал в Москву. Для формирования и развития миросозерцания, общественной позиции Станкевича важнейшим этапом стали годы учебы (1830 – 1834) на словесном отделении Московского университета, который с начала 1830-х гг. играл исключительно важную роль в интеллектуальной и духовной жизни России. Формальное отношение к приобретению знаний для Станкевича исключалось, он стремится к самопознанию, познанию человеческой души и окружающего мира. Зимой 1831 – 1832 гг. вокруг него начинает складываться кружок (судя по записям Я.М. Неверова в дневнике, с идеей встречаться «обществом дружеским» первым выступил И.А. Оболенский еще в октябре 1831). Собирались, как правило, в квартире Станкевича в нижнем этаже дома, занимаемого пансионом проф. университета М.Г. Павлова на Б. Дмитровской ул., рядом со зданием Благородного собрания. В то время, в обществе «разобщенном и скованном», кружки были формой сохранения и развития передовой мысли; в них, отмечал А.И. Герцен, имея в виду, прежде всего, как свой кружок, так и кружок Станкевича, «отыскивали пропавшие» после восстания декабристов 1825 г. «пути мысли», там вызревала «Россия будущего» (Г е р ц е н А.И. Собр. соч. М., 1956. Т. XI. С. 35). Кружок Станкевича не был замкнутым (фиксированное членство не предусматривалось). К нему примкнули, кроме названных Неверова и Оболенского, А.П. Ефремов, И.П. Клюшников, В.И. Красов, П.Я. Петров, Я.И. Почека, С.М. Строев, в 1833 г. стали участвовать К.С. Аксаков, В.Г. Белинский, О.М. Бодянский, в 1835 г. – М.А. Бакунин, еще позднее – В.П. Боткин, М.Н. Катков. На отдельных собраниях были Т.Н. Грановский (до отъезда в Германию) и А.В. Кольцов, который поэтической известностью во многом обязан Станкевичу. Молодые люди принадлежали к разным сословиям и придерживались неодинаковых взглядов, что особенно выявилось позднее, в 1837 – 1839 гг. – на заключительном этапе истории кружка. Но все они были вдохновлены стремлением выработать идеи, которые объясняли бы смысл человеческого бытия, роль и предназначение человека в истории. Особенностью кружка Станкевича, в полной мере отражавшей и его собственные пристрастия, было повышенное внимание к вопросам философии, этики и эстетики. Увлеченность такой тематикой отличала круг Станкевича от кружка Герцена и Н.П. Огарева, где превалировали темы собственно общественно-политические. Герцен в «Былом и думах» признавался, что большой симпатии к тем, кто группировался вокруг Станкевича, не было: «им не нравилось наше почти исключительно политическое направление, нам не нравилось их почти умозрительное. Они считали нас фрондерами и французами, мы их – сентименталистами и немцами» (Г е р ц е н А.И. Собр. соч. В 8 т. М., 1975. Т. 5. С. 99). Несомненно, однако, что в деятельности этих и других кружков молодежи последекабристской поры отразился поиск новых ориентиров и решений, которые помогли бы исправлению пороков отечества, усовершенствованию русской жизни.

Станкевич в своем кругу, и в этом его огромная заслуга, создал «демократическую» атмосферу свободного творческого поиска, он побуждал к этому поиску других, выступая не всезнающим руководителем, а – по общему признанию – «душой», «огромной субстанцией» кружка. Во многом именно поэтому кружок для многих стал еще одним «университетом». Это признавал, к примеру, Белинский, последующая эволюция которого привела к «революционно-демократическим» взглядам. Благотворно влиял и пример духовно-нравственной личности самого Станкевича. Характерны в этой связи оценки И.С. Тургенева: «Станкевич оттого так действовал на других, что сам о себе не думая истинно интересовался каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его в область Идеала. Никто так гуманно, так прекрасно не спорил, как он. Фразы в нем следа не было; даже Толстой (Л.Н.) не нашел бы ее в нем…» (Т у р г е н е в И.С. Полн. собр. соч. и писем. М.; Л., 1963. Т. VI. С. 394). Однако дискуссии в кружке, даже по актуальным темам, зачастую шли при использовании достаточно сложных категорий и абстракций (по словам Герцена, на «птичьем языке»).

Что касается собственного миросозерцания, то искание полноты его проходит через всю короткую жизнь Станкевича. Значительное первоначальное воздействие оказали идеи московского «Общества любомудрия» (1823 – 1825), в котором, под сильным влиянием немецких философов, особенно Ф. Шеллинга, развивалась школа русского диалектического просветительского идеализма. М.Г. Павлов – один из пионеров этой школы готовил Станкевича к поступлению в Московский университет. Николай Владимирович позднее слушал его лекции, как и другого известного профессора – Н.И. Надеждина; был он хорошо знаком и с творчеством В.Ф. Одоевского, Д.В. Веневитинова. Одним из тех, кто познакомил Станкевича с «любомудрием» был и Н.А. Мельгунов. Для Станкевича, при всех его философских исканиях, увлечениях, был характерен, начиная с университетских времен, повышенный интерес к «человеческой проблематике». Этот интерес отражал и закреплял отход от проблем натурфилософии, которые ранее были в центре внимания его предшественников по школе просветительского идеализма.

Высокую задачу философии Станкевич видел в том, чтобы связать воедино все многообразие конкретных явлений и, объяснив их через эту взаимосвязь, подчинить человеку. Уже в наброске своих философских построений «Моя метафизика» (1833) Станкевич старался выявить каково место человека в мире, какова его цель, его нравственный идеал. Человек, считал он, есть высшая и принципиально новая природная степень самопознания Разумения (Творца). Но автор не останавливается на этом выводе, ход мысли идет дальше: человек, оказавшийся в «центре жизни» может и должен стремиться стать умственно и нравственно совершенным, поскольку от этого зависит его воздействие на природу и на «всеобщую жизнь». Человек призван возвыситься до состояния «нормального человека», «равного самому себе», и жить по законам «всеобщей жизни». При этом Станкевич особо выделял (как и ранее в философской лирике, одним из зачинателей которой он был) тему конфликта несовершенного общества, «отпавшего от человечности», от закономерности, и личности, которая хочет стать нравственно совершенной и усовершенствовать жизнь своего народа и всего человечества. Обоснование этой актуальной для России темы, выдвижение ее на первый план было новым шагом в развитии школы просветительского идеализма, который сделал Станкевич. Она оставалась стержневой для него и в последующие годы.

Определенное внимание Станкевич уделял отечественной истории, о чем свидетельствует, прежде всего, его выпускное университетское сочинение «О причинах постепенного возвышения Москвы до смерти Иоанна III», написанное по курсу проф. М.Т. Каченовского. (Конкретно-исторический материал, содержащийся в нем, одним из первых проанализировал Л.В. Черепнин в работе «Образование русского централизованного государства в XIV – XV вв. Очерки социально-экономической и политической истории Руси. М., 1960). Станкевич был чужд провиденциализму, логическому конструированию схем, которые предопределяли бы отбор материала и выводы исторического исследования. Неприемлема, по его мнению, и другая крайность: чистый эмпиризм. Изучение истории должно помочь осмыслению общества как развивающегося организма. Позднее он подчеркивал и другой аспект важности занятий историей: «Без нее знание будет слишком сухо и мертво. С единством идей надобно соединить разнообразие фактов – вот идеал знания…» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830 – 1840. М., 1914. С. 587).

Впрочем, собственно философия по-прежнему оставалась основным занятием, ибо она нужна для решения «высочайших вопросов». В письме Бакунину от 24 ноября 1835 г. Станкевич заявлял: философия «…показывает человеку цель жизни и путь к этой цели, расширяет ум его. Я хочу знать, до какой степени человек развил свое разумение, потом, узнав это, хочу указать людям их достоинство и назначение, хочу призвать их к добру, хочу все другие науки воодушевить единою мыслию» (цит. по: С т а н к е в и ч Н.В. Избранное. М., 1982. С. 134). В 1834 – 1835 гг. он начинает глубоко изучать по первоисточникам немецкую философию. Эти занятия получили новый стимул после отъезда Станкевича летом 1837 г. в Германию, где он обучался в Берлинском университете (занятия приходилось нередко прерывать для лечения туберкулеза). Если раньше, еще на родине, он не только для себя, но и для других «открыл» романтичного Шеллинга, то теперь главным героем его штудий становится Г. Гегель. Он увлек этим немецким идеалистом, в частности, Грановского, что помогло тому выстроить в дальнейшем свою философию истории. (Грановский до лета 1839 также жил в Германии). Изучение Станкевичем и его друзьями трудов Гегеля имело важное значение для обоснования закономерного хода исторического развития, преодоления скептицизма, проявлявшегося у части формирующейся в России интеллигенции. Показательно, что Станкевич выступал против поверхностных обобщений, вытекавших из формулы Гегеля: «что разумно, то действительно, что действительно, то разумно». В письмах за 1838 – 1840 гг. он осуждал апологетику всякой действительности. Действительность в своей истине, заключал Станкевич, не что иное, как разум, дух и, следовательно, подлинная действительность – это разумная, одухотворенная действительность. В последние годы жизни, и в этом, безусловно, проявление эволюции взглядов Станкевича, он начинает приходить к выводам об излишней абстрактности немецкой идеалистической философии, неприменимости ее отдельных выводов к практическим проблемам, к задачам «построения жизни». Отсюда его интерес к Л. Фейербаху, который в то время переходил к критике гегелевской философии.

Социально-политическая проблематика интересовала Станкевича относительно мало. Но те суждения, которые известны, позволяют относить его к приверженцам консервативного просветительства. Общество он рассматривал как «органическое тело», которое должно развиваться не разрушаясь, в силу внутренней необходимости. При этом развитие, совершенствование его Станкевич обуславливал, сообразуясь со своими философско-этическими построениями, прежде всего развитием людей, преодолением у них разрушительного эгоизма, воспитанием добра, распространением просвещения. В январе 1838 г. он писал родителям, что терпеливо смотрит на недостатки отечества, которые должны изгладиться «временем и образованием» (Переписка Николая Владимировича Станкевича. С. 41). Важно, однако, пробудить в народе «человеческую сторону», позаботиться о том, чтобы он «сам стал думать, сам искать средства к своему благосостоянию» (Там же. С. 367, 573). С позиций консервативного просветительства подходил Станкевич и к вопросу о возможном освобождении крестьян от крепостной зависимости, – этот вопрос неоднократно дискутировался на берлинских вечерах в доме у супругов Н.Г. и Е.П. Фроловых. Освобождение крестьян придет рано или поздно, благодаря действиям правительства, полагал Станкевич, «но и тогда народ не может принять участия в управлении общественными делами, потому что для этого требуется известная степень умственного развития…». С другой стороны, умственное развитие самих крестьян должно быть важнейшей предпосылкой для их освобождения. В любом случае, «кто любит Россию, тот, прежде всего, должен желать распространения в ней образования» (цит. по: Русская старина. 1883. № 11. С. 419). Низкий уровень культуры русского народа, односторонне-практическая устремленность его представлялись Станкевичу не достоинством, а пороком, который необходимо критиковать и преодолевать.

Станкевич не был автором конкретных идеологических или политических концепций, однако его жизнь и деятельность имели огромное значение для пробуждения и развития общественной мысли, для начального этапа формирования российской интеллигенции.

(Использована книга: Общественная мысль России XVIII– начала XX века: Энциклопедия. М., РОССПЭН. 2005. С. 507 – 508).