Новомученики и исповедники: первый фильм о них с Геннадием Фастом (original) (raw)

Разделы портала «Азбука веры»

«Я потерял интерес к кино и обратился к Церкви»: как фильм о новомучениках помог их канонизации

Русская религиозность вернулась в творчество кинодокументалистов в конце 80-х годов, когда страна отметила тысячелетие крещения Руси и сделала государственным праздник Рождества Христова. Подъем духовности начался и в сибирском кино.

Христианская проблематика прошла через целый ряд фильмов: «Русский узел», «Меня убили много раз» (В. Заволжин, 1988), «Староверы» (В. Васильев, 1992), «Мученики и исповедники», (И. Зайцева, 1994), «Девушка пела в церковном хоре» (И. Зайцева, 2004) и другие. Например, рассказ о трагической судьбе диссидентов, пострадавших за свои политические и религиозные убеждения проиллюстрирован в кинокартине В. Кузнецова «Предчувствие» (1990). В фильме И. Зайцевой и С. Чаплинского «Вечные селения» (1991) зритель следит за духовным становлением героев, рассказывающих о своем пути к вере и Богу, о необходимости возвращения к истокам. Тема отшельничества и духовных поисков, где главные герои староверы, была актуальна и в нулевые (В. Васильев «Грешный отшельник» (2003), А. Гришаков (автор ведёт съёмки фильма про Агафью Лыкову с 2009 года), В. Вараксина «Ефимова правда» (2012)).

Прежде всего, хочется рассказать о кинокартине «Мученики и исповедники» режиссёра с мировым именем Ирины Зайцевой, поскольку после показа этого фильма биографиями священников стали заниматься красноярские историки, а некоторых из пострадавших канонизировали.

Фильм посвящён памяти священнослужителей, погибших от рук представителей советской власти в период 1918-1938 гг. В конце 80-х годов о гонениях на верующих можно было открыто говорить в медиа, но всё же во время сбора материала в Калужской области (мужской монастырь «Оптина Пустынь») документалистам пришлось целую неделю ждать благословения на съёмку. Режиссёр фильма Ирина Зайцева подчеркнула, что они с оператором, соавтором фильма Святославом Чаплинским сделали первый решительный шаг в эту тематическую нишу:

«Мы первыми в России сделали такой фильм. Нам об этом сказали на кинофестивале «Золотой витязь»». В титрах указаны имена убитых священников Красноярской епархии, которые удалось найти в архиве, но далеко не все: только 15 процентов от общего числа жертв».

Режиссер фильма «Мученики и исповедники» Ирина Зайцева

Однако гонения на православных священников в 38-м году на русской земле не закончились. Сцена убийства священнослужителей на колокольне снята в обители «Оптина Пустынь» в 1994 году через год после их реальной гибели.

Режиссёры хотели показать трудную судьбу священников, по отношению к которым продолжается насилие. Ранее, в 20-30-е гг. оно было со стороны государства, затем перешло в руки представителей популярной на рубеже веков субкультуры — сатанистов. В 90-е годы в постперестроечной России деятельность этих оккультно-религиозных организаций почти никем не контролируется и не пресекается.

Мысль о необходимости всенародного покаяния встречается на протяжении всего фильма «Мученики и исповедники». Один из главных героев-рассказчиков – ещё совсем молодой тогда тогда российский священнослужитель, миссионер и богослов Геннадий Фаст начинает повествование со слов:

«Мы живём в поразительной стране, стоящей в буквальном смысле слова на могилах миллионов святых мучеников. Их великое множество. Из миллионов убитых многие умирали с верой, молитвой и покаянием на устах и в сердце. И они прощены. И покрыли свои грехи мученичеством (…) 25 миллионов убитых: такова жертва первых лет революции».

Во время этих слов кинокамера непрерывно и неспешно движется по кругу, показывая поле со стогами сена в сером тумане под карканье ворон. Такой операторский приём панорамирования помогает зрителю воспринять пространство шире, как бы выйти с этой проблематикой ещё дальше — за пределы истории региона и страны. Сюжет драматичен от начала до конца. Хотя и отсутствует агрессивный монтаж, кинолента смотрится в напряжении.

Зритель узнаёт о событиях со времён революции 1917 года до 1993 года. В сюжете сопоставлены разные временные периоды. Течение времени идёт «через» личные истории и рассуждения героев из разных городов и стран – свидетелей и участников освещаемых событий, имеющих прямое или опосредованное отношение к происходившему. Проблема расширяется от регионального до международного уровня. Факты и оценки тех событий исходят из уст Иеромонаха Филарета (Оптина Пустынь), Митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия (Сербия), отца Геннадия Фаста (Енисейск), ссыльной старостильницы, имя которой режиссёрам запретили называть.

«Мне пришлось родиться в такой семье и вырасти в такой среде, где в 20-е, 30-е, 40-е годы пострадали все. Когда встречались старики, они никогда не спрашивали, сидел ли ты. А сидели все. Они сразу спрашивали, где и сколько (…) пострадали все. И эти люди не говорили о том, что они страдали за Христа и за веру. Но почти все они страдали в вере и со Христом. Это были кроткие незлобивые страстотерпцы. И это было присуще России», — делится своим непростым опытом служения православный мыслитель протоиерей Геннадий Фаст.

В кадре священник, словно один на один со зрителем: взгляд его из кадра устремлён прямо на аудиторию. Такая короткая визуальная дистанция между героем и зрителем настраивает на серьёзное и вдумчивое слушание.

Протоиерей Геннадий Фаст

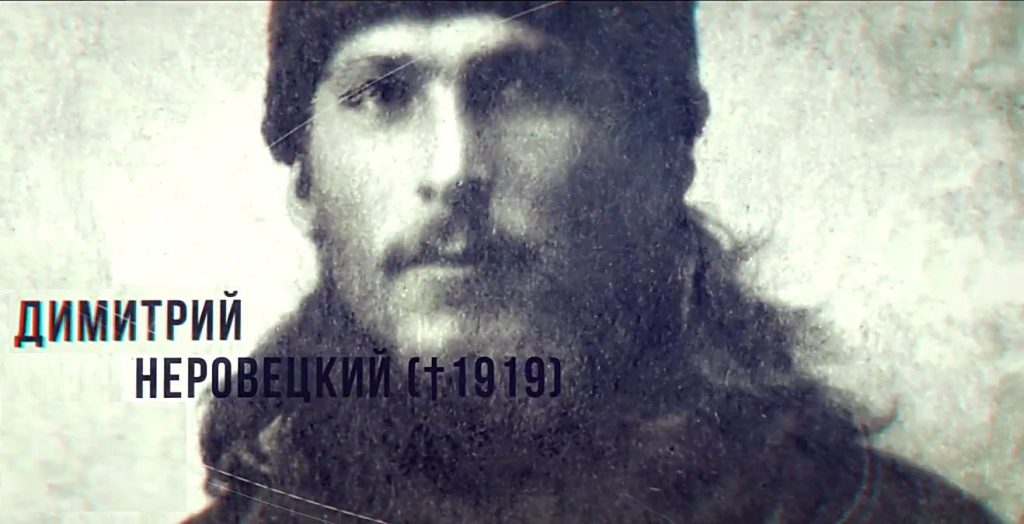

В двух сценах картины использована историческая реконструкция, так как материалов для фильма практически не было. Историю о нападении на отца Дмитрия Неровецкого и издевательствах над ним снимали в Туруханске. Жестоких подробностей зритель не видит, всё показано в рамках этического кодекса: сани в сопровождении верховых, рядом бежит привязанный к оглобле и держащийся за дугу священник, бегущая лошадь, на санях везут убитого. Зритель видит лишь крупным планом выражение лица изнеможенного батюшки, держащегося на ходу за лошадь, уже сошедшего с ума от пыток, которого вскоре убьют, бросят в сани и сожгут. Подробности документалисты не показывают намеренно.

Роль священника, раздетого и привязанного за шею к оглобле, бегущего по снегу босиком, сыграл сам оператор картины С. Чаплинский, потому что он тогда был внешне похож на Димитрия Неровецкого. К тому же, все потенциальные актеры отказались сниматься в постановочной сцене насилия. Реконструировали также и жестокую сцену сжигания бороды, но её пришлось оставить в архиве, так как, по словам режиссёров, наблюдался уже явный перекос в сторону игрового кино. Далее в фильме расскажут о не менее жестоких новомученических судьбах: отцу Михаилу Каргополову вырежут кресты на теле и зарубят его шашками в присутствии детей и жены (матушку изнасилуют), на собственных волосах повесят отца Владимира Фокина и т.д. Всего этого зритель, к счастью, не видит на экране.

Оператор фильма Святослав Чаплинский

Время от времени «тяжёлый» закадровый текст перекрывают «лёгкие», мирные эпизоды. К примеру, где священник проводит памятную службу в открытом поле, и в ней участвуют люди разных возрастов. Эта мизансцена о том, как важно помнить и осознавать национальную трагедию подрастающим поколениям: на крупном плане маленькая девочка держит в руках крест и читает молитву.

Время от времени мы снова встречаемся с главным рассказчиком из Енисейска – отцом Геннадием, который старается перевести негативные эмоции в план их осмысления, рационально объяснить зрителю суть происходящего с точки зрения Евангелия. Он поясняет, что революция стала «законным определением Божиим» за то, что в те годы истлели нравы, сильно охладела вера. Мысли енисейского священника, за кадром высказанные на фоне разрушенного храма, перекликаются с евангельскими притчами: «Страдания мы заслужили, важно не то, что мы страдали, но чему мы в них научились (…) Времена прошли, но опасность осталась. Мы так ничего и не поняли (…) Необходимо общее народное покаяние для очищения всех. Если этого не будет, то Господь может ещё круче посетить нашу землю».

Центральным эпизодом фильма стал рассказ отца Филарета об убийстве оптинских монахов 18 апреля 1993 года мечом, помеченным «символом сатаны» (иеромонаха Василия Рослякова, инока Ферапонта Пушкарёва, инока Трофима Татарникова). Данную сцену режиссёру также пришлось реконструировать. Зритель здесь проживает ситуацию глазами убийцы: истерично каркающий чёрный ворон, сидящий вместе с маньяком в кустах, сначала нападает на объектив трясущейся камеры, затем убегает от неё. Отчётливо слышно учащённое дыхание преступника, чувствуется его волнение. Взгляд рассеянный и иногда направленный в пол. Оператор использовал приём «живой» или «субъективной камеры», чтобы создать максимальный эффект присутствия, вызвать у зрителя эмоцию тревожного ожидания.

Отец Филарет вспоминает, что иеромонах Василий хотел умереть на Пасху под звон колоколов, чтобы душа его тут же устремилась к Господу. Так и случилось. В пасхальный день прихожане со слезами грусти и радости провожают отца Василия. Эти слезы И. Зайцева показывает через капли дождя, падающие в озеро.

Нельзя не заметить ещё одной режиссёрской метафоры, когда в кадре показана толпа комсомольцев и пионеров на народных гуляниях на площади в первомайский праздник под торжественную музыку. Видим мы этих людей несколько минут подряд на планах разной крупности, рассматриваем их лица, но слышим слова отца Геннадия совсем не о коммунизме: «…Узнаем ли мы Христа, когда Он придет….если глянуть в толпу, которая озверело кричала: «Распни», то не узнаем ли мы там свои лица? Ведь те, кто кричал «Распни», они за несколько дней до того кричали: «Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне!» и с цветами и пальмовыми ветвями встречали Христа. Сегодня мы тоже возносим Христа, но когда Он придет – не распнем ли Его?».

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий подытоживает масштабы и смыл страданий православных христиан всего мира: «…Страдания, которые прошла русская Церковь, русский народ, сербский народ, сербская Церковь… свидетельствуют, что мы на Кресте со Господом, а после Креста и приходит Воскресение». Сербский священник в очередной раз напоминает зрителю о том, что нужно успеть покаяться, ведь «без Голгофы нет Пасхи, а без Страшного Суда нет Небесного Иерусалима».

Во все времена и по разным причинам священнослужители России и других стран мира страдали за веру, но не только за свою, а ещё и за всенародную. За поступки и мысли людей, которым необходимо покаяться. В этом заключается главная идея фильма. Экзистенциальная проблема мученичества ищет решение через толкование событий с точки зрения Евангелия. Попытка навести зрителя на мысль о покаянии, выявить в абсурдных, хаотичных и жестоких событиях глубочайший смысл благородного страдания за веру и Христа является сверхзадачей режиссёра.

Чёрно-белый фильм заканчивается самым важным: на экране имена убиенных священников, памяти которых посвящена кинолента. Тишина нарушается детским голосом за кадром: дитя учит молитву, но иногда сбивается. Читать помогает взрослый. Вера продолжается в детских сердцах, о чем сказали И. Зайцева и С. Чаплинский в следующих кадрах: дети с батюшкой собирают цветы в поле; дети кидают цветы к ногам священнослужителей во время крестного хода в Енисейске.

Основа фильма частично выстроена на архивах, которые обнаружил С. Чаплинский:

«В какой-то момент я потерял интерес к кино и обратился к церкви, стал сидеть в архивах. Мне попалась книга «Мученики и исповедники», в которой были отражены имена священников средней полосы России. О сибирских служителях русской православной церкви не было ни слова. Сегодня в архив о репрессированных могут не допустить, а тогда спокойно. Сначала я не хотел снимать этот фильм, считал, что это святотатство, такие темы выносить нельзя».

Режиссёрам серьёзно помог отец Геннадий Фаст, который жил в этой теме, пройдя этот путь, будучи сосланным в Сибирь (Кемеровская область). « …Для того, чтобы фильм «Мученики и исповедники» увидел свет, его авторам — режиссеру и сценаристу Ирине Зайцевой, оператору Святославу Чаплинскому пришлось провести громадную работу в архивах, чтобы из пыли извлечь документы и свидетельства и воскресить преданные поруганию и забвению десятки имен убитых священнослужителей Енисейско-Красноярской епархии (так она тогда называлась).

Имя одной из героинь фильма документалистам указывать в титрах запретили, так как она являлась представительницей старого стиля веры. А приверженцы старой церкви (так называемые старостильники) имели связь с зарубежными храмами. В то время говорить об этом было небезопасно. Эта женщина в 1961 году за свою веру была сослана в Сибирь «строить коммунизм», с неё силой снимали крест, в зимнее время обливали ледяной водой из пожарного шланга, когда сгоняли всех ссыльных мыться в одно место.

«Просто мучали нас. А когда начальник пришёл, то в ответ на жалобу одной из наших девушек сказал: «Мы на вас терновый венец надеваем, а ты на себя тащишь лавровый». И он правильно сказал. Я вспоминаю свою ссылку, как светлое пятнышко (…) Я жила с Богом и радостью в душе (…)

Тюрьма, испытание, считаю, это лекарство, школа для христианина». Смысл этого свидетельства снова находит отражение в христианских заповедях: смирение и терпение со временем дают силы терпеть многое и испытывать чувство благодарности за страдания.

Жюри одного из православных кинофестивалей не пропустили фильм по 13 пунктам, в числе которых значились протестантская музыка, жестокое изображение смерти священника, использование реконструкции. И всё же, кинокартина стала участницей Всероссийского фестиваля документальных фильмов о Русской православной церкви (Москва, 1994), Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» (Москва, 1995).

Титры фильма «Мученики и исповедники» с перечнем умученных церковно- и священнослужителей

В составе Собора святых Красноярской митрополии были канонизированы новомученики: протоиерей Евфимий Горячев († 1937); иереи Александр Поливанов († 1919); Амос Иванов († 1919); Владимир Фокин († 1919); Димитрий Неровецкий († 1919); Михаил Вологодский († 1920); Михаил Каргополов († 1919); Порфирий Фелонин († 1919); Стефан Семенченко († 1919); Трофим Кузнецов († 1919). В состав Собора включены миряне — подвижники веры, в атеистические времена принявшие мученическую кончину в северных лагерях Красноярского края: мученики Петр Игнатов († 1941) и Стефан Наливайко († 1945).

Рекомендуемые статьи

- "Да, матушка, пять талантов дал тебе Господь..." Литературное творчество игуменьи Таисии (Солоповой)

- "Люди в белых одеждах сказали, что надо восстановить иконостас..." Интервью с художником Владимиром Ждановым

- Актёр Евгений Пименов: «Поэзия и музыка помогают донести до простых людей евангельские смыслы»

- Антон Овсяников: «Для меня искусство — не эйфория, а служение»

- Выбор молодежи: какую музыку слушать?

Входим...

Куки не обнаружены, не ЛК