cccp_1_0 (original) (raw)

- August 11th, 2019, 10:02 pm

этот журнал для тех, кто родом из СССР (и не только для них))). можете сюда постить все, что вы помните - фото, скрины журналов, детские воспоминания, исторические очерки и т.д. и т.п. можете топить как за красных, так и за белых вместе с анархистами, призывать выкопать сталина и закопать ленина - я аполитичен и мне похер (но тем не менее не прошу борзеть). журнал НЕ ограничен временными рамками Союза Советских. проблемы, факты, история и география России современной и дореволюционной тоже актуальны и ждут ваших статей - это наша страна и наша история

правил у меня три

1. посты на тему СССР и России (или имеют к ним отношение)

2. я малость шизанутый и почему то думаю что всегда прав

3. можете писать тут кому хотите и что хотите. с одним но - читаем пункт два. если кто то вздумает проехаться по мне лично, то получит пожизненный бан

4. репосты сторонних журналов тут запрещены!!! копируйте полностью весь текст со всеми картинками и прочим, в конце можете поставить ссылку на источник

мы рады абсолютно всем авторам. но если чьи то статьи мне интересны и кого я буду приглашать сам, то для них участие будет немодерируемым. для всех остальных поначалу будет модерация - прошу отнестись к этому с пониманием. пропускать я буду почти всё и почти всех (за исключением графоманов и невменяемых).

пы.сы. считаете что вас забанили незаслуженно? или раскаялись и дальше будете вести себя вежливо? велкам - связываетесь со мной каким нибудь способом (другой аккаунт например) и излагаете свою позицию. с вероятностью почти 100% на первый раз вы будете амнистированы. второго раза увы, уже не будет

yadocent

- June 24th, 2024, 06:01 am

Как в 1970-х в советском Донецке начали выпускать американские игрушки

В 70-х и 80-х годах у каждого советского мальчишки были наборы солдатиков. Пластиковые фигурки изображали рыцарей, первобытных людей, советских солдат и индейцев. Пользовались они огромным спросом и даже одно время были дефицитом. Мало кто знает, что настоящей родиной этих фигурок были далекие, отделенные «Железным занавесом» США, а выпускали их у нас на американском оборудовании.

В апреле 1971 года, на XXIV съезде КПСС, одним из важных вопросов было увеличение производства детских игрушек. По пункту «Увеличение объемов выпуска детских игрушек и товаров для технического творчества» было принято положительное решение и осталось лишь найти способ реализации этого плана.

( Collapse )

- Tags

детство, застой, ностальгия, социализм, ушло наше лето

prajt

- March 30th, 2022, 08:36 pm

Короткометражный кинофильм « В.Давыдов и Голиаф». 1985

В середине 80-х в советской стране развернулась яростная борьба с «несунами» — так журналисты и партийные активисты окрестили несознательных граждан, которые тащат с работы домой все, что подвернулось под руку. Степлеры из офисов тогда еще не воровали (их было не найти в стране советской), а вот карандаши, гвозди, ленты для печатной машины, да хоть кусок рубероида — за милую душу. Ну и в первую очередь спирт, безусловно.

( Collapse )

yadocent

- January 2nd, 2022, 05:13 pm

Обеденное.

Комплексный обед на заводском комбинате питания "Вэфовец". Рига, Латвийская ССР. Стоимость 60 копеек.

- Tags

Союз нерушимых, ностальгия, ням ням, фантастика, цены

vykhochetepesen

- December 12th, 2021, 01:25 pm

Zeitgeist или обыкновенное лето обыкновенного рабочего

В Самбор из Ленинграда 1961 г.

Ничего особенного в письме молодого ленинградского парня своему другу в армию нет. Работа, спорт, друзья.

Но удивительным образом историческое время явило себя в этом письме. Не в описании дел или событий, а как некая культурная парадигма, таинственная сущность, Zeitgeist (дух времени), пронизавший все слои послесталинского общества.

( Collapse )

lebedinsky2

- December 1st, 2021, 06:48 pm

От «Минска» до «Урала»: знаковые мотоциклы и мопеды Советского Союза

1. «ПМЗ»

Можно смело сказать, что ПМЗ от Подольского механического завода (город в Московской области) – это не только первый советский тяжелый мотоцикл, но еще и самый красивый советский мотоцикл. Выпускался ПМЗ-А-750 с 1934 по 1939 год. В общей сложности завод порадовал 4 636 такими мотоциклами.

( Collapse )

- Tags

СССР, история, ностальгия, подборка фото, торговля

lebedinsky2

- November 1st, 2021, 05:11 pm

Шли эшелоны на восток...

Перевод в 1941 году промышленных предприятий из западной части СССР на восток – одна из величайших саг в истории

Быстрое продвижение германских войск вглубь Советского Союза поставило народное хозяйство летом-осенью 1941 г. в исключительно тяжелое положение. С июня по декабрь валовая продукция промышленности сократилась в 2,1 раза. На юге страны прекратили работу все металлургические заводы, вышли из строя все шахты Донецкого и Подмосковного бассейнов. Возник острый дефицит рабочих кадров: только из РСФСР на фронт ушло около 40% квалифицированных рабочих.

( Collapse )

- Tags

Великая Отечественная, СССР, история

id77

- October 24th, 2021, 01:30 pm

Ретро-футбол "Металлург" ( Запорожье) 80-ые годы.

- Tags

советский спорт

klim_vo

- July 20th, 2021, 07:35 pm

Время Сталина. "Вредители".

Материал довольно обширный. Но и тема не такая простая.

Есть халатность, а есть вредительство.

Халатность - это ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба.

Но при этом, виновный вполне вероятно и не осознавал итога своей расхлябанности или надеялся на то, что ничего не произойдет, авось пронесет и т.д.

В случае же вредительства человек осознанно идет на нарушение с целью спровоцировать аварию, взрыв, пожар и т.п., что может привести к тяжелым последствиям и человеческим жертвам.

В конце 1920-х в СССР и было принято решение, когда халатность приравняли к вредительству. Между ними был поставлен знак равенства.

И причина этого - ЧП с нефтепродуктами в г.Грозном.

( Collapse )

tanafi

- July 16th, 2021, 07:01 pm

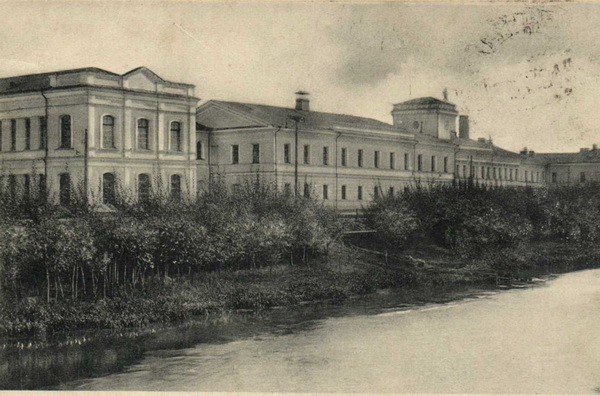

Промышленная застройка Петербурга, 19 век

Промышленная застройка рядом с Екатерингофским мостом.

Комплекс построек спиртоочистительного завода, 1860 года постройки.

Два производственных корпуса : 2-я половина XIX века и два газгольдера 2-я половина XIX в. Являются вновь выявленными объектами, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. Смотрятся живописно...

( Collapse )

- Tags

Российская империя, Россия, СССР, история, ссср

andrei_wasiliev

- July 4th, 2021, 12:51 pm

Кишечная промышленность в СССР в 1920-е годы.

Продолжение темы, начатой здесь.

Выдержки из книги ""Сельско-хозяйственная и кустарно-промышленная выставка СССР. Спутник по выставке". Москва, 1923 год.

Сохранена орфография оригинала.

При убое скота в качестве отходов получаются: кишки-желудок, пищевод, мочевой пузырь. Всё это – в производстве называется «кишки» и различается, во-первых – по тому животному, от которого взяты – говяжьи, бараньи, конские и т.д, а во-вторых – по роду частей: пищевод называется пикалой, тонкая кишка – черевкой, прямая – кругом.

( Collapse )

andrei_wasiliev

- June 15th, 2021, 03:42 pm

Рабочие Кишечного завода №1 Сибрайкишпрода

Предприятие не только обеспечивало работой местное население, но и давало зарабатывать местным крестьянам, у которых скупало сырье для изготовления своей продукции.

( Collapse )

tanafi

- April 30th, 2021, 07:01 pm

Апрель: К 50-летию Рижского завода ВЭФ...

Рижский государственный электротехнический завод «ВЭФ» , крупнейшее электротехническое предприятие Латвии . Работал с 1919 по 1999 год, производил товары электротехники и электроники.

К 50-летию Рижского завода ВЭФ была выпущена марка. Она вышла в апреле 1969 года.

( Collapse )

tanafi

- April 21st, 2021, 06:36 pm

Из памятников промышленной застройки

В Питере очень много исторических мест. Показываю памятники и исторические места промышленной застройки Петербурга. Она пока ещё есть, не все снесено и не сгорело).

Ленполиграфмаш: год основания - 1890. Расположен в историческом центре города, на Петроградской стороне. В Петербурге есть здания - памятники промышленных предприятий.

( Collapse )

tanafi

- April 20th, 2021, 06:29 pm

В парках Петербурга

"Молодой человек гуляет в парке с девушкой. Заводит ее в тенистую аллею и начинает целовать. Девушка, прервавшись на секунду, спрашивает его: -Дорогой, о чем ты думаешь? Я хочу

( Collapse )

lebedinsky2

- March 24th, 2021, 04:59 pm

Лучшее в мире советское мороженое

В становлении советской лёгкой и пищевой промышленности важнейшую роль сыграл Анастас Микоян. Мороженое и сгущёнка, колбасы и сухие завтраки, шоколад и бисквиты, томатный сок и лимонад, разнообразные мясные, рыбные, овощные консервы — их массовое производство было налажено в СССР во второй половине 1930–х годов именно под его руководством. Не без участия наркома пищевой промышленности появились «рыбный день» в столовых и знаменитая «докторская» колбаса.

( Collapse )

- Tags

история, ностальгия, ням ням, советский союз

yadocent

- March 21st, 2021, 06:20 am

Сладкая жизнь СССР

1951. Кондитерский отдел магазина № 19 1 Московского государственного треста хлебопекарной промышленности

( Collapse )

tanafi

- March 3rd, 2021, 11:25 am

Здание фабрики "Красная нить". Петербург

Здание фабрики "Красная нить" на Большой Невке, вид на Выборгской набережной Санкт-Петербурга.

Проект здания 1849 года - архитектора Рокова Александра Николаевича

1872 года - архитектора Аникина Евгения Евграфовича

1890 года - техник Городской управы фон Пирвиц Федор Карлович (Федорович)

1911 года - архитектора Васильева Николая Васильевича

( Collapse )

- Tags

Российская империя, Россия, история

yadocent

- February 19th, 2021, 07:14 am

Каталог игрушек завода "Огонек"

- Tags

СССР, детство, застой, подборка фото

tupoituneyadec

- January 16th, 2021, 08:45 pm

Погибель в вентиляторном Раю

Татьяна, ставшая одной из причин убийства первого руководителя Московского вентиляторного завода. Фото с мужем Михаилом Прошиным.

Все кто жил в 90-е с теплотой вспоминают бодрую рекламу "Московского Вентиляторного Завода".

Яркий, задорный, юмористический и музыкальный ролик, с поющими симпатичными юношами и девушками, он кардинально отличался от всего, что демонстрировали телеканалы того времени. Призыву обращаться на Московский вентиляторный завод или, как он официально назывался, "Мовен" были готовы следовать и пионеры и пенсионеры, не говоря уже о целевой аудитории. Содержание рекламы стало бесконечным материалом для шуток обычных людей и профессиональных юмористов. И мало кто знал, что через короткое время сформировавшийся положительный образ предприятия будет омрачен загадочной смертью двух его руководителей.

[**Spoiler (click to open)**]

В 1987 году на находящийся в упадке Московский вентиляторный завод пришел новый директор, бывший секретарь одного из райкомов КПСС Александр Миронов. К 1990 году он вывел убыточное предприятие из кризиса, сделав его одним из самых прибыльных в стране. А в 1991 году появился знаменитый рекламный ролик - предприятие искало новые рынки сбыта. В 1993 году, во время командировки в Швецию, Миронов приобщился к популярной тогда методике управления, основанной на философии и религии Рона Хаббарда, называемой сайентологией. Миронов, как человек увлекающийся, безоговорочно поверил в новую систему и начал внедрять ее повсеместно. Жесткой оптимизацией расходов и контролем персонала, на основе всеобщего доносительства друг на друга, предписываемыми новой идеологией директора, изменения на заводе не ограничились. Сотрудников стали приобщать и к сайентологии. Для этого Миронов проводил на заводе специальные занятия, а тех, кто не посещал их, лишал премий. Довольных такой ситуацией было мало.

Александр Миронов. Первый руководитель Московского вентиляторного завода

25 января 1995 года поздно вечером Александр Миронов был обнаружен в двух шагах от своего рабочего кабинета с тремя пулевыми ранениями в области груди и головы. В то время убийство коммерсанта было делом обычным. Закрутившееся следствие пришло к выводу, что преступление было осуществлено профессиональным киллером и дело потихонечку перешло в число нераскрытых заказных убийств. Круг подозреваемых был слишком широк. Это и конкуренты, рынки которых с успехом захватывал Московский Вентиляторный завод, и бывшие члены правления самого предприятия (4 из 9 членов совета директоров незадолго до этого с подачи Миронова отстранили от управления и уволили), и возможные разборки с криминальными кругами, пытавшимися наложить руку на финансовые потоки успешного завода.

Вячеслав Ваксман. Второй руководитель Московского вентиляторного завода

Вячеслав Ваксман. Второй руководитель Московского вентиляторного завода

Главным человеком на предприятии стал председатель совета директоров Вячеслав Ваксман. При нем на заводе покончили с сайентологией, но некоторые управленческие решения нового руководителя казались более чем странными. Так, например, им был заключен контракт на покупку оборудования по явно завышенной цене. Ваксмана подозревали в личной выгоде, полученной в результате этой сделки, но в итоге от руководства не отстранили, ограничившись уменьшением полномочий. Оппозицию возглавил член совета директоров, управляющий персоналом завода, Михаил Прошин. Он был человеком первого руководителя предприятия Александра Миронова. Начав работу простым слесарем, Прошин был поднят последним на самый верх управленческой цепочки и был обязан ему всем.

13 февраля 1997 года Вячеслав Ваксман пропал. Выехав с территории завода после окончания рабочего дня, домой он не вернулся. А 3 апреля того же года, в багажнике служебной машины Ваксмана, запаркованной на одной из неприметных московских улиц, был обнаружен его труп. Опустевшее кресло председателя совета директоров занял Михаил Прошин.

Михаил Прошин. Третий руководитель Московского вентиляторного завода

Михаил Прошин. Третий руководитель Московского вентиляторного завода

Развязка истории загадочных убийств наступила 8 августа 1997 года. В этот день Михаил Прошин был арестован сотрудниками МУРа по обвинению в убийстве двух своих предшественников. Еще через несколько дней были арестованы и двое его подельников - рабочие автомастерской того же Московского Вентиляторного Завода.

Следствием было установлено следующее. Причиной убийства Миронова стала личная неприязнь, возникшая между директором и его протеже. Прошину, самому выходцу из коллектива предприятия, не нравилась его роль сборщика доносов сотрудников друг на друга. Но именно этого требовал от него Миронов, так как такой формат выстраивания отношений с коллективом предписывала сайентология. Однако в острую фазу конфликт перешел в тот момент, когда Миронов стал оказывать знаки внимания одной из сотрудниц заводоуправления по имени Татьяна, которая считалась девушкой Прошина (позднее она стала его женой). 25 января, в день убийства, традиционно отмечается Татьянин день. Поздравление с именинами в адрес девушки, сделанное в тот день Мироновым, по мнению Прошина, вышло за рамки приличия. Подкараулив задержавшегося после окончания рабочего дня Миронова у его кабинета, Прошин расстрелял руководителя, осуществив, в том числе, контрольный выстрел в голову. Именно поэтому следствие изначально пошло по ложному пути, посчитав убийство заказным.

Та самая Татьяна, ставшая одной из причин убийства первого руководителя Московского вентиляторного завода. Фото с мужем Михаилом Прошиным

Та самая Татьяна, ставшая одной из причин убийства первого руководителя Московского вентиляторного завода. Фото с мужем Михаилом Прошиным

lebedinsky2

- October 29th, 2020, 02:52 pm

Советские заводы, выпускавшие популярную продукцию

Московский завод "Микромашина" основан в 1932 году - на нем производилась техника под маркой "Микма" - кофемолки, чайники. Сейчас здание завода снесли, а на его месте создают жилой комплекс.

( Collapse )

- Tags

СССР, ностальгия, подборка фото

prajt

- September 16th, 2020, 10:25 pm

НЛО на месте катастроф

«Летающие тарелки» всегда появлялись в самые критические моменты, в самых поворотных точках человеческой истории. Их «визиты» были настолько некстати, что НЛО часто обвиняли в том, что они сами все это устроили. Не стала исключением и катастрофа на Чернобыльской АЭС, потрясшая весь мир: увидев НЛО над разрушенным реактором, люди начали говорить, что атомную электростанцию взорвали пришельцы! На самом деле взорвали ее безответственные люди, которые проводили на 4-м энергоблоке ЧАЭС рискованный эксперимент. Чтобы система автоматической защиты не мешала, они ее просто-напросто отключили!

( Collapse )

- Tags

неожиданно, ссср

prajt

- August 23rd, 2020, 08:10 pm

Алмазная афера на заводе «Кристалл»

В мае 1981 года на стол Генерального прокурора СССР Александра Рекункова легло письмо от бывшего работника Смоленской фабрики по огранке природных алмазов "Кристалл" Ивана Казакова, осужденного областным судом за хищения драгоценных камней и спекуляцияю валютными ценностями к исключительной мере наказания – расстрелу. Автор послания сообщал, что в обмен на сохранение ему жизни готов написать правдивую и назидательную книгу в трех частях – "Алмазной тропой", "Бриллиантовая лихорадка" и "Расплата".

Завод "Кристалл". Смоленск. Фото с сайта kristallsmolensk.com

( Collapse )

lebedinsky2

- August 22nd, 2020, 05:14 pm

Откуда пошли тульские самовары

Славна Русь своими промыслами! Сегодня мы рассказываем о славных годах и горькой участи основателей Тульской самоваренной фабрики.

Тульский купец второй гильдии Иван Федорович Капырзин открыл свою самоварную фабрику в 1885 году. Располагалась она на углу улиц Протопоповской и Логачевской (ныне Плеханова и Степанова). Фабрика была небольшая по размеру, но самовары выпускались самые разнообразные — около ста видов водогреев! Самовары вывозились для торговли в крупные города России и за границу, отличались высоким качеством.

( Collapse )

tanafi

- July 19th, 2020, 12:50 pm

Промышленный электровоз

Разбирая архивы с экскурсии в Музей железнодорожного транспорта России.

ГЭТ 4. Промышленный электровоз, год выпуска 1931-1932, СССР

Предназначался для грузовых перевозок на трамвайных линиях и на путях предприятий.

( Collapse )

( Collapse )

- Tags

история

yadocent

- June 29th, 2020, 06:38 am

Мебель для Брежнева

Брежнев и Никсон в Кремле

80-летний уроженец латгальского городка Лудзы Владимир Педанс в свое время работал на Рижском ордена Трудового Красного Знамени мебельном комбинате на ул. Даугавгривас. Он устроился на это предприятие после службы в Советской армии. Сначала был простым столяром, потом бригадиром, затем мастером, после чего стал начальником цеха. Тогда, в 1969 году, ему было всего 34 года. Как оказалось, за его плечами весьма необычная биография, насыщенная чрезвычайно интересными событиями.

Никсон в Кремле

— В начале 70–х в Советский Союз приехал 37–й президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон (1913–1994). При нем началась политика разрядки напряженности в отношениях между двумя сверхдержавами. Никсон стал первым за послевоенные десятилетия (после Франка Рузвельта в 1945 году), который побывал в стане главного потенциального противника. Во время этого визита был подписан знаменитый договор ОСВ–1. Понятное дело, в Москве этой встрече придавали особое значение.

В то время Леонид Ильич Брежнев заседал на Старой площади — на 6 этаже здания ЦК КПСС. Я там тоже бывал, поскольку мы и туда делали мебель.

То есть хотя генсек подписывался "Москва, Кремль", но на самом деле он находился совсем в другом месте. Что делать? Ведь когда приедет Никсон, он вряд ли пойдет в "логово коммунистов".

И тогда было решено в срочном порядке обустроить резиденцию для Брежнева в Кремле. А ведь речь шла ни много ни мало о семидесяти двух помещениях!

Встал вопрос: кто будет все оформлять? На совещании у премьер–министра СССР Алексея Алексеевича Косыгина было заявлено: "Самую ответственную работу поручим Рижскому мебельному комбинату!"

— Почему именно вам доверили столь ответственное задание?

— Так ведь наш комбинат был самым лучшим в стране! Вскоре в Ригу прибыли конструкторы и прочие специалисты, которые четко знали даже то, сколько именно сантиметров и даже миллиметров у Брежнева от стопы до колена и от колена и выше, то есть все его параметры. Нужно было все строго подогнать по росту, чтобы руководителю СССР было максимально удобно сидеть. Леонид Ильич не любил вертящиеся кресла. Нам привезли особую кожу для обивки. Мы очень сильно удивились. На корову вроде бы не похоже. Когда получили рулоны, то, естественно, развернули их на складе. "Неужели бывают такие большие буренки?" — кто–то шутливо сказал. Оказалось, это слоновая кожа. Причем молодых слонят. Так нам объяснил товарищ из Москвы.

( Collapse )

lebedinsky2

- June 18th, 2020, 09:23 pm

Ускорение падения. Как Горбачев послал страну «туда, не знаю куда»

35 лет назад, 17 мая 1985 года, в своем выступлении перед партактивом Ленинграда Михаил Горбачев впервые развёрнуто рассказал о том, что он понимает под «ускорением социально-экономического развития СССР».

По сути, в этом лозунге не было особой новизны. Об ускорении темпов развития советской экономики на пленуме ЦК говорил еще Андропов, когда вступал в должность генсека в ноябре 1982 года. Ещё раньше «обскакать» Америку по производству сельхозпродукции призывал Хрущёв, а до него задачу «догнать и перегнать» передовые капиталистические страны ставил Сталин. Накануне Октябрьской революции к тому же по сути призывал и Ленин.

( Collapse )

prajt

- May 6th, 2020, 08:23 pm

Табак в блокадном Ленинграде

Бумажку дашь — табак ваш, Огоньку добудешь — вот и покуришь. Поговорка 1940-х годов

В годы блокады Ленинграда, в 1941-1944 годах, многие ленинградцы вели дневники, записывая по свежим следам то, что было пережито за день, в последние часы. Сегодня практически никто не знает, что ведение дневников в блокированном городе каралось жестоко — вплоть до расстрела (об этом рассказывают блокадники, хотя об этом никогда не писали). Но люди нарушали этот запрет. Какие-то из этих записей сохранились до наших дней, некоторые опубликованы, некоторые еще нет. Не будь их, мы бы никогда не узнали, особенно по прошествии стольких десятков лет, что происходило на самом деле в осажденном городе и, помимо прочего, как курильщики обходились в то тяжелое время без табака, и чего он им стоил. А табак оказался жизненно необходим в блокаду, он тогда ценился наравне с хлебом и для многих был дороже хлеба. Тяжелые времена по-иному высвечивают простые вещи.

[Дальше...] К сожалению, что-либо узнать из газет, издававшихся на двух крупнейших ленинградских табачных фабриках, у нас нет возможности — многотиражка фабрики имени К. Цеткин «Голос табачника» прекратила свое существование 26 июня 1941 года, а последний номер «Красной табачницы», печатавшейся на фабрике им. Урицкого, вышел 4 июля; в нем, как и во всех других газетах страны, было опубликовано выступление по радио И. В. Сталина.

8 сентября сомкнулось кольцо блокады вокруг Ленинграда. Перебои с табаком, между тем, начались в городе уже через два дня. 10 сентября 1941 года писатель П. М.. Лукницкий сделал такую запись в своем дневнике: «Вчера в Табакторг на Большом проспекте привезли немного папирос — удалось купить мне четыре пачки». А ведь с начала блокады прошло только два дня!

19 декабря 15-летний Миша Тихомиров, живший на улице Достоевского, записал: «Канун моего дня рождения... На завтра мама достала за 10 пачек папирос маленький кусочек дуранды (дорого!), из него и из бобов она устроит праздничную кашу». Сколько ни писали историки о блокаде, а из одной этой фразы можно почерпнуть больше, чем из десятков томов о том времени.

Когда начались настоящие трудности, многие стали менять хлеб на табак — считалось, что это противоцинготное средство. Кроме того, многие блокадники были убеждены, что курение дает ощущение сытости, пусть и кратковременное, хотя и одновременно обостряет мысли о еде, которые не давали покоя ни днем ни ночью, лишая остатков сил.

Из воспоминаний блокадника Н. Вальтера: «Люба поднимает опухшие веки и смотрит на меня с мольбой и надеждой. Я знаю, ей хочется есть, но еще больше ей хочется курить. Курить нечего. У меня есть еще на одну закрутку махорочной пыли, и мы по очереди, обжигая пальцы и губы, затягиваемся жадно и глубоко едким горьким дымом...От курения на время притупляется чувство голода, но потом с новой силой голодная спазма сжимает желудок».

Табак служил и своего рода валютой. Уже в феврале 1942 года курево за деньги не продавали. В марте 1942 года предприимчивые мальчуганы меняли билеты в театр (например, в Пушкинский театр, который тогда работал) на папиросы, получая за каждый билет от 5 до 10 штук пирос, иногда соглашались продавать билеты и за деньги, но требовали в таких случаях пятикратную стоимость. Среди посетителей театров в те дни преобладали военные, официантки из столовых, продавщицы продовольственных магазинов, т. е. те, кто в голодные дни 1942 года был обеспечен не только хлебом, но, наверное, и чем-то еще.

Заядлым курильщикам приходилось проявлять изобретательность, чтобы не остаться без табака. В январе 1942 года А. И. Винокуров, курящий ленинградец, житель осажденного города, внес в свой дневник следующую запись: «Обрезаю ножницами папиросные мундштуки, деформирую их ладонями и делаю гильзы, осторожно освобождая картон от покрывающей его тонкой бумаги. Набивая эти гильзы табаком, получаю из одной папиросы две сигаретки с короткими мундштуками. Какое счастье, что у меня сохранился небольшой запас табаку и мундштук из пластмассы». Тогда же, в январе, в городе появились объявления, вроде следующего: «Доставляю воду с соблюдением правил гигиены за умеренную плату хлебом или табаком».

К февралю уже можно было определенно сказать, что город испытывает острую нужду в табаке. На рынке восьмушка махорки стоила 200 рублей вместо 40 копеек; или требовали 500-600 граммов хлеба. Папиросы «Звезда», стоившие до войны один рубль, теперь продавали по 5 рублей за штуку, но цена на них возрастала с каждым днем.

Винокуров отметил: «Почти никогда не удается спокойно выкурить папиросу, проходя по улице или стоя в очереди, непременно кто-нибудь подойдет и начнет слезно умолять, чтобы ему дали докурить». В один из дней Винокуров видел проходившую по Невскому проспекту толпу красноармейцев — «остатки какого-то полка. Некоторые из красноармейцев самовольно выходили из строя и пытались выменять на табак хлеб у выходящих из булочных. Странно смотреть на этих изголодавшихся, еле бредущих людей, подгоняемых своими командирами».

А. Адамович и Д. Гранин рассказывают в «Блокадной книге» о ленинградце С. Миляеве, который в феврале 1942 года записал в своем дневнике следующее: «Людочка сходила за покупками, достала за 50 рублей пачку “Норда”, я лежал и блаженствовал. А вот сегодня обещают дать 12 грамм (двенадцать — не путать!) табака в честь праздника (23 февраля), и я эти крохи, живя без курева с 18.2, т. е. 4 долгих дня, жду как манны небесной».

Многие страшно мучились из-за невозможности курить. Главный дирижер симфонического оркестра Радиокомитета К. И. Элиасберг 9 февраля оказался в стационаре гостиницы «Астория» с диагнозом «алиментарная дистрофия 2-й степени». Вот выписки из истории его болезни: «...больной пониженного питания… Сейчас очень ограничен в курении. Страдает от этого очень… Нервничает, плохо спит, появилась несдержанность, раздражительность… Быстро устает, с трудом ходит». 28 февраля: «Плохое общее состояние. Вялость, апатия. Лежит целый день в постели… Отсутствие табаку переживает мучительно».

В апреле 1942 года табак впервые с начала блокады стал поступать в продажу. Винокуров вспоминал: «Я уже три раза пытался получить табак, но не мог. Его разбирают очень быстро. Ходят слухи, что многим получить табаку не удастся, т.к. Горсовет распорядился выдавать табак не по продовольственным карточкам, а по промтоварным, и не учел, что население будет пользоваться карточками умерших и эвакуировавшихся. В случае смерти или эвакуации эти карточки, выданные в январе на полгода, разрешалось не сдавать. Теперь население пользуется ошибкой, допущенной Горсоветом».

Художница А. Е. Мордвинова в письме к коллеге от 6 мая 1942 года отметила, что за свою работу (реставрация портретов и пр.) получила, среди прочего, 50 граммов табаку. Но это была уже редкая, неожиданная удача. Многие предприятия стали переходить на выпуск продукции, которой не занимались до войны. В войну далее ходила легенда, будто диаметр у советских папирос точно такой, как у патронов, чтобы в случае необходимости можно было на тех же станках запустить выпуск боеприпасов.

В блокаду редкостью был не только табак, но и спички. На 3-й государственной конфетно-шоколадной фабрике выпускали в первые годы блокады так называемые «спичечные книжечки», покрытые серой рифленые картонные полоски — чтобы воспользоваться спичкой, надо было оторвать ее от других. Спички также выпускали на «Минерале», «Опытном заводе», Петроградском промкомбинате и в Грузино, под Ленинградом. В 1941 году часть оборудования фабрики Урицкого, выпускавшей еще в первой половине года папиросы «Фестивальные», «Зефир», «Северная Пальмира», была эвакуирована на Урал; производственная мощность предприятия существенно сократилась. Да и с сырьем возникли проблемы. Вместо табака стала поступать махорка, обработка которой требует иного оборудования. Только к 1942 году удалось наладить производство махорки, однако сырья поступало все меньше.

В 1942 году на фабрике было налажено производство мин, снарядов, ручных гранат и другой военной продукции — и одновременно производство суррогата махорки из опавших листьев, изготовление медикаментов. Махорку, смешанную с листьями клена и дуба, выпускавшуюся фабрикой Урицкого, в народе называли «матрасом моей бабушки». Но в этом «матрасе» были не только листья клена и дуба. Потом к ним стали добавлять листья осины и липы. На заводе Макса Гельца, упоминавшемся в главе о фабрике А. Н. Шапошникова, во время войны выпускали пулеметы. Из-за недостатка металла заводские умельцы решили заменить металлические колеса на деревянные. На фронте такой пулемет прозвали Максимом Ленинградским.

Солдаты и матросы, защищавшие Ленинград, ежедневно получали 20 граммов махорки или 10 граммов табака на человека. Бойцам на фронте курево лучше всего помогало скрашивать тяготы походной жизни и однообразие пребывания в землянке. Речь, таким образом, шла о моральном факторе, о настроении в армии. Дело было чуть ли не стратегической важности. Солдаты мрачнели и нервничали, когда им нечего было курить, даже перебои в снабжении пищей сносили спокойнее, чем отсутствие табака. На Ленинградский фронт табак, естественно, поступал из города. Но запасы табака в городе подходили к концу. Оставить фронтовиков без курева даже на короткое время было недопустимо. Поиск заменителей табачных листьев велся в институтских лабораториях.

На пивоваренных заводах Ленинграда обнаружили 27 тонн хмеля. Он был полностью использован как примесь (10-12%) к табакам. К табаку, как уже говорилось, стали примешивать сухие опавшие листья осины, березы, дуба, клена и других деревьев. Пробные партии Табаков с примесью каждого вида листьев показали, что наиболее приемлемыми для курения являются листья клена. Эти листья собирали работницы фабрик и школьники. Листья просушивали на ветру, упаковывали в мешки и на военных машинах доставляли на фабрики, где после технологической обработки примешивали (до 20%) к табакам. Всего было использовано около 80 тонн листьев. Под полами цехов фабрик собирали табачную пыль и как никотинную «приправу» смешивали с табаком. Бумаги не было, поэтому табак по пачкам не расфасовывали, а упаковывали в мешки весом до 20 килограммов.

Большую изобретательность при изготовлении суррогатов табака проявил тогда главный табачный мастер фабрики имени Урицкого, В. И. Иоаниди. Обработанные в определенных пропорциях с хмелем и табачной пылью листья деревьев напоминали курильщикам вкус натурального табака. Успешное применение суррогатов дало возможность снабжать солдат куревом бесперебойно. По желанию солдаты могли обменять 300 граммов табака на 200 граммов шоколада, или 300 граммов сахара, или 300 граммов конфет. Однако желающих пойти на такой обмен почти не находилось. Хотя эрзац-табак при курении трещал в трубке или «козьей ножке», словно туда подсыпали пороху, и оставлял во рту неприятный привкус, бойцы предпочитали табачное довольствие кондитерским изделиям.

Блокадные остряки не оставили без внимания табачные суррогаты. Папиросы, изготовленные из сухих древесных листьев, получили название «Золотая осень». Махорку, приготовленную из мелко истолченной древесной коры, в зависимости от степени крепости называли по-разному: «Стеноглаз», «Вырви глаз», «Память Летнего сада», «Смерть немецким фашистам», «Сено, пропущенное через лошадь». Табак из березово-кленовых листьев назывался «беркленом», а самого низкого качества эрзац-табак — БТЩ (бревна, тряпки, щепки). Фольклор напоминал забывчивым, что в обстреливавшемся городе нужно постоянно было быть начеку: «Завернул козью ножку — получай “зажигалку”». Стоило на минуту расслабиться, и происходила трагедия.

Во время войны на упомянутой выше фабрике Урицкого работал детсад. На Нюрнбергском процессе в качестве одного из обвинительных документов фигурировала пленка, на которой была случайно заснята гибель 13 детей из этого детсада в возрасте 4-6 лет. В 12 часов 40 минут 9 мая 1942 года воспитательница детского сада вывела ребят погулять, погреться на весеннем солнышке. Один из снарядов, разорвавшийся около дома 55 по Среднему проспекту Васильевского острова, убил их всех. Дети были похоронены на Смоленском лютеранском кладбище. В 1966 году на могиле сооружен памятник (скульптор В. И. Гордон, архитекторы Н. Г. Эйсмонт, Л. Н. Линдрот).

Табачники фабрики им. Урицкого участвовали и в оборонных работах. По распоряжению военного командования, фабрике было поручено построить два ДЗОТа, а они построили четыре. Созданная на фабрике команда МПВО оказывала горожанам бытовые услуги и посильную медицинскую помощь. На фабрике был организован стационар. Работницы (а на фабрике в блокаду работали преимущественно женщины) собрали большие средства в фонд обороны и на строительство танка «Ленинградский табачник».

Со снабжением ленинградцев табаком становилось, между тем, все хуже, да и спички давно вышли. Изредка кому-то удавалось достать пачку папирос «Богатырь», «Метро», «Луч». Еще реже попадались папиросы в пачках без названия. 9 июля 1942 года Лукницкий записал: «Все крутят самокруты, у всех вместо спичек — лупы, в солнечные дни чуть не все население пользуется для добывания огня линзами всех сортов и любых назначений». Спички к тому времени стали делать и на фабрике при Лесотехнической академии им. С. М. Кирова.

14 июля 1942 года с упоминавшимся выше Винокуровым случилась неприятность — он потерял пластмассовый мундштук. Он отметил в своем дневнике: «Обойтись без мундштука трудно: неприятно брать в рот табак, да к тому же много табаку пропадает напрасно. В городе на рынке, если поискать, то можно купить мундштук кустарного производства, но в город я попаду не скоро, а кроме этого, вряд ли решусь израсходовать на покупку даже такой важной вещи 200 г хлеба — почти половину дневной порции. Попытался сделать мундштук самостоятельно. Вырезал складным ножом из дубовой палочки подобие этой принадлежности для курения и отчасти прожег, отчасти просверлил дыру. Получилась грубая вещь, но вполне пригодная для употребления».

15 июля Лукницкого, проходившего по Невскому проспекту, окликнула какая-то женщина: _«Товарищ военный! Папирос не нужно?» — «Не нужно!_» Выяснилось, что пачка папирос в те дни стоила 150 рублей.

Во второй половине 1942 года в Ленинграде утвердилось слово «дистрофик». Все слабое, небольших размеров называли «дистрофичным». Папиросы небольших размеров, выпуск которых наладили в городе в том году, называли «дистрофиками» — так называли и подавляющее большинство горожан.

В конце сентября 1942 года в воинских частях и на военных заводах прекратили выдачу табака ввиду истощения запасов, поэтому цены на него выросли вдвое, сто граммов табака приравняли в цене к килограмму хлеба. Пациенты больниц, лишившись табаку, начали курить все, что только можно, — дубовые и липовые листья, хмель, чай и т. д.

В ноябре табак стал еще дороже — сто граммов отдавали уже за два килограмма хлеба или 700 рублей, т. е. вчетверо дороже, чем тремя неделями раньше. Да и такими большими партиями, как сто граммов, уже почти никто и не пытался торговать. Обычно владелец стограммовой пачки делил ее на 5-10 частей и продавал в розницу. «Очень мучаюсь из-за отсутствия табака. Страшно хочется курить, а курить нечего», — записал в дневнике художник В. И. Малагис 13 ноября 1942 года.

7 апреля 1943 года писатель В. Вишневский, который тоже вел дневник, отметил, что в Ленинград «пришел кавказский табак, — работает табачная фабрика», однако не сказал — какая, хотя мы знаем: имени Урицкого. Между тем, из этого замечания становится ясно, что в городе появился настоящий табак, что начали делать курево из настоящего табака, а не из суррогата и кленовых листьев. «Кавказский» же табак — это папиросы табачной фабрики № 2 в Тбилиси, откуда они поставлялись в Ленинград уже с 1942 года вместе с курительным «Грузтабаком».

Но к осени с табаком опять начались перебои. На фабрике им. Урицкого осенью 1943 года все силы были брошены на сбор листьев. В экспозиции Музея обороны Ленинграда можно увидеть копию плаката (оригинал хранится в фондах Музея истории Петербурга), который был выпущен в предпоследний блокадный год на фабрике. Вот его текст:

«Табак поступал к нам из Крыма. Из Кавказа, из Узбекистана и из других юго-восточных республик. В прошлом году завоз табачного сырья в Ленинград был чрезвычайно затруднен. Но... фабрика должна была работать. Фронт должен получать курево. (Вот тогда-то, осенью 1942 года, на фабрике зародилась мысль смягчить потребность в дефицитном сырье.) Используя древесный лист как дополнитель к махорочному сырью, мы значительно увеличили объем выпуска готовой продукции для фронта, дали немалый доход в государственный фонд.

За октябрь 1943 года нам надлежит собрать и просушить 35 тонн кленового листа. Собирать надо исключительно кленовый лист! Кленовый лист более эластичен, пластина листа очень выгодна для обработки и дает хорошее волокно. По вкусовым качествам кленовый лист как дополнительный компонент в махорочный табак не только не меняет вкусовые качества, аромат и крепость махорки, но значительно смягчает и облагораживает курительные свойства махорочного табака.

Трудящиеся фабрики им. Урицкого!

Торопитесь выполнить свой долг!

17 дней осталось до конца октября!

Собирайте листья!»

В тексте этого обращения поражает цифра — 35 тонн! Столько нужно было собрать листьев, каким-то образом доставить их на фабрику, высушить, обработать… Собирали листья преимущественно на бульваре Большого проспекта Васильевского острова.

5 января 1944 года в Ленинграде было разрешено выдавать «спичек — рабочим, ИТР и служащим по 15 книжечек, иждивенцам по 8 книжечек». По сравнению с 1942 годом, когда выдавали по 3 «книжечки», это служило знаком того, что жизнь налаживается, ибо без огня, что без хлеба. Бывали случаи, когда люди радовались тому, что им удалось достать пару спичек.

И в заключение этой самой печальной главы в истории города Ленинграда — о том, о чем, к сожалению, мало кто сегодня знает. 30 апреля 1944 года в Соляном переулке открылась выставка «Героическая оборона Ленинграда», которая в 1946 году была преобразована в музей. Тысячи ленинградцев приносили сюда предметы и документы блокадной поры. Со временем музей занял площадь в 37 тысяч квадратных метров.

Сегодня в фондах музея хранятся самодельные зажигалки блокадного времени, сделанные из патронов безвестными умельцами, портсигары с выбитыми на них словами «Смерть фашистским оккупантам!», пачки папирос, табака, спички. В экспозиции представлены папиросы «Nord», любительский табак «Ялта», курительная махорка «Танк» (ну и убойная, наверное, была!), карточки на получение 100 граммов табака или 200 штук папирос, кисеты с вышитыми словами: «Знай, что сердцем я с тобою и горжусь, что ты в бою!» или «От детей Ленинграда», записки, на которых карандашом кем-то в блокаду написано: _«Когда нет хлеба, курящему человеку невыносимо без табака, и на заводе составлялись бесчисленные списки курящих на получение табака, чтоб облегчить их жизнь, полную трудностей..._» или «_Кто мало работает, учесть при выдаче табака_».

Все это — лишь малая толика того, чем когда-то был замечателен этот уникальный музей, экспонаты которого собирали участники обороны Ленинграда. Отчасти поэтому так скуп наш рассказ о «бабушкином матрасе» и прочих атрибутах блокадной поры. Осталось лишь сказать, что о табаке в годы войны сочинялись песни (упомяну «Махорочку» К. Листова и «Давай закурим, товарищ мой» М. Табачникова), которые потом ветераны пели в дружеском кругу как воспоминание о нелегкой военной поре.

http://www.adsl.kirov.ru/projects/articles/2017/03/19/tabak-i-tabachnye-fabriki-v-voennye-gody/

igorek44

- May 4th, 2020, 07:50 pm

Молодежная субгопкультура 70-80-х

У нас в Самаре, тогда Куйбышеве самыми яркими представителями были фураги

эталонные фураги - мохеровая бабайка (фуражка), белый шарфик, брюки дудочки, туфли на высоком каблуке

[**Spoiler (click to open)**]фураги попроще или в неформальной обстановке - олимпийка, туфли (даже под треники) и опять же мохеровая бабайка

обитали в основном в пролетарских районах - на Безымянке, Металлурге, Зубчаге. про них даже песня была

Над Безымянкою стоит туман

Мне хорошо - я фургоплан

Мою бабайку затоптали в грязь

И олимпийка порвалась

(музыка из Генералов песчаных карьеров)))

районы в городе были строго поделены и пройти чужаку незамеченным было проблематично. правда касалось это в основном молодежи, но вечером и ночью прогуляться там (не в своем районе) не рисковали матерые и битые жизнью мужики. забивали стрелки и дрались между собой довольно часто, но с некоторым кодексом чести - упавших не добивали и все такое. а иногда собирались фураги с разных районов и вместе ехали в центр города - гасить быков (любителей джинсов, маек и прочей буржуазной атрибутики), а потом отмахиваться от комсюков (членов комсомольской народной дружины). самые яркие стычки всегда происходили на площади Революции, куда 22 апреля фураги приезжали почтить память стоящего там Владимира Ильича (вот такое вот у них было уважение к вождю мирового пролетариата)

блогер

"Ну, в мохеровых фурагах ходили и у нас - ништяки (правда на востоке области), а я туда частенько ездил в командировку. Летом они носили комнатные тапочки, войлочные или суконные. Зимой ништяк носил суконные либо войлочные ботинки »прощай, молодость» на резиновой подошве и с молнией вместо язычка.Трико с лампасами - такая же необходимая деталь одежды, как мохеровая кепка. Кепка очень теплая. Голова под ней сильно потела. Компенсировать переизбыток тепла можно было только очень короткой стрижкой. Именно по мохеровой кепке отличали ранг ништяка и его положение в иерархии. Кепка была обязательна даже в летнюю жару. Тщедушное тело ништяка (а худоба - это тоже атрибутика) прикрывала рубашка, предпочтительно фланелевая в клеточку. Мало было облачиться в традиционную одежду ништяка, надо было уметь ее носить. Рубашка обязательно застегнута на все пуговицы, включая верхнюю. Ворот - на несколько размеров больше шеи, рукава опущены, но не закатаны, задники тапочек не стоптаны, какими бы старыми тапочки ни были, трико с лампасами приспущено на манер, как сейчас носят шорты - на бедрах. На ништяков "равнялись подрастающие пацаны, поэтому и в манере одеваться... Парнишку, которого я увидел с тех мест, был одет в костюм (это летом, в +35) , рубашка застегнута на все пуговицы под горло. В тапочках суконных и мохеровой кепке. ПТУшник, похоже был, лет 16-17."

а вам есть что вспомнить?)))

- Tags

СССР, неформалы, ностальгия

igorek44

- May 2nd, 2020, 12:59 am

просто одно фото

"Павел Дуванов с сыном". Фото Всеволода Тарасевича, 1950-е:

Сообщение из 1956 года:

"Павел Дуванов применил метод скоростного обжига кирпича. Распространение метода П. Дуванова на все кирпичные заводы страны сделает возможным почти в 2 раза увеличить производство кирпича без строительства новых ..."

А это уже позднее:

"Секретариат ВЦСПС принял постановление о широком применении скоростного метода Павла Дуванова на всех заводах страны и о развитии социалистического соревнования за увеличение выпуска строительных материалов."

А пацанчик то вроде в лего играет?)))

- Tags

Союз нерушимых

lebedinsky2

- March 28th, 2020, 06:21 pm

Рабочий класс на пороге нового века: облик, численность, уровень жизни

Положение рабочих в Российской империи на рубеже XIX и XX веков было тяжёлым: стесненные условия жизни, скудное питание, изнурительный труд за копейки. Государство и владельцы предприятий, конечно, знали об этом, но не спешили что-либо исправлять. Царское правительство опасалось политического ущерба и недовольства привилегированных слоёв общества, а промышленники не желали терпеть убытки. Рассказываем, в каких условиях жили рабочие и к каким последствиям это привело.

К концу XIX века рабочий класс стал одной из основных производительных сил страны: его численность составила около 14 млн человек. Четверть от общего количества — женщины. Возраст большего числа работников составлял от 17 до 40 лет, а самой распространённой национальностью были русские. Промышленные центры, а вместе с ними и основные массы рабочих, располагались в районах двух столиц, на Урале и отдалённых округах — Белоруссии, Украине, Прибалтике и Северном Кавказе.

( Collapse )

lebedinsky2

- March 4th, 2020, 01:30 pm

Основание Тульского оружейного завода

(15) 26 февраля 1712 года по указу Петра I был основан Тульский оружейный завод. Он стал первым государственным оружейным заводом в России, а Тула — оружейной столицей страны. Петр I, знавший цену оружейным мастерам, покровительствовал тулякам, выделяя средства на развитие производства.

С первых же дней оружейный завод стал производить полный ассортимент стрелкового и холодного оружия для русской армии, которое всегда славилось своим качеством. Огнестрельное оружие делали из сварочного булата (дамасской стали). Из хорошо режущегося литого булата изготавливали клинки.

( Collapse )

serg07011972

- January 27th, 2020, 07:01 pm

Полковник Алкснис: Папенькины сынки добьют авиапром и Россию

Виктор Алкснис заметил:[**Spoiler (click to open)**]https://www.facebook.com/VAlksnis/posts/2605860189658299

Я человек достаточно далекий от теории рыночной экономики. Но даже я знаю, что понятие "бренд" или "торговая марка" является весьма важным для продвижения товара. Например, "Mercedes-Benz" или "The Boeing Company" и т.п..

Но генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь, невзирая на то, что является кандидатом экономических наук, считает, что время брендов прошло и пора от них отказываться. А поэтому пора выбросить на свалку марки самолетов "Ту", "Ил", "Як" и перейти к единой марке. Например, МС-21, МС-22, МС-9673 и т.д.

Услышав это предложение, вначале я недоумевал, но ознакомившись с его биографией понял, что основные "новации" Юрия Борисовича в области авиастроения ждут нас еще впереди.

Ведь он из породы "эффективных менеджеров", весьма далеких от авиастроения, аэродинамики, авиатехнологий и прочих абсолютно ненужных для них вещей. И даже от истории отечественной авиации. А самое главное - он из породы "папиных и маминых сынов", которые за последние десятилетия назначаются на высокие должности благодаря исключительно родственным связям, а не знаниям и своим мозгам. Надеюсь фамилии отпрысков Д.Рогозина, Н.Патрушева, Ю.Чайки, С.Киренко, С.Иванова. В.Матвиенко у всех на слуху.

( Collapse )

igorek44

- January 8th, 2020, 02:36 pm

Почему портвейн в Москве имел градус, но не имел букета

Алексей ЮМАТОВ, знаток старинных шпингалетов и искатель сокровищ в заброшенных домах, в перерыве между прочей деятельностью успел поработать на винном заводе и делится секретами внутренней кухни.

Все, кто застал СССР и ранний постсоветский период знают такой феномен, как советский портвейн. И не столько потому, что портвейном этот напиток по большому счету не был, а потому, что именно его предпочитали потреблять в народных массах. Ни пиво, ни водка не были столь востребованы на рынке алкоголя. И это несмотря на его отвратительный вкус, неаппетитный запах и странную консистенцию.

За многие годы я, не меняя профессии, сменил множество мест работы. И

одним из таких мест был «Московский завод дагестанских вин». Сейчас это «Винно-коньячный завод КиН», расположенный по тому же адресу: Москва, Ленинградское шоссе, д. 67. С тех пор его проходная слегка изменилась. Также от прежнего завод отличает вывеска и эмблема, где горного козла заменили на лозу и три буквы.

Проходная завода "Дагвино" в 1970-е годы.

[**Spoiler (click to open)**]

Проходная сейчас.

В те годы, а это было полвека назад, в конце 1970-х, «Дагвино» не был

коньячным заводом, был там так называемый «сувенирный» цех, выпускавший шкалики по 100 гр. коньяка, который на местном жаргоне звался «коричневый» и, в отличие от ничего не стоившего вина, являлся местной валютой.

Цех «сувениров» на заводе Дагвино, 70-е годы.

Вино тогда, как, вероятно и сейчас, возили в «нефтяных» цистернах и на

заводе хранили в «нефтяных» же танках, наподобие тех, что служили

убежищем Сухову и женам Абдуллы в известном фильме. Единственно, что были они гораздо меньше, примерно 2,5 - 3,0 метра высоты и располагались в цеху в два ряда по десятку в каждом.

Я не нашел фото цехов того времени, но вот этот очаг заграничного виноделия его слегка напоминает.

И вот, в свой день рожденья, взял я ведро и направился в цех. На мой вопрос, откуда зачерпнуть, начальник цеха указал на один из танков со словами: «Вот там! Только сегодня «Анапу» завезли». Вино оказалось великолепным, вкус и запах не имели ничего общего с тем, что продавалось в магазинах. Тут меня серьезно заинтересовал вопрос, почему та "Анапа", которую «завезли сегодня» так сильно отличается от той, что завезли вчера.

Как я говорил, вино везли в цистернах по железной дороге, причем не день и не два, с остановками на переформирование состава. При цистернах были сопровождающие, которые на стоянках этим вином торговали. Конечно, не цистернами, а банками и ведрами, но все равно, получалось немало. Если прибавить к этому изначальный недолив, процент потерь становился и вовсе существенным.

Естественно, принимающая сторона не могла заявить о недостаче,

поскольку ссоры с поставщиками ни в чьи интересы не входили. А может, от этой недостачи что-то ещё и приклеивалось, как компенсация за хлопоты. Я этого точно не знаю, но то, что потери присутствовали это факт. И вот начальник цеха недостающую часть компенсировал, как говорится, старым казацким способом, - добавлением воды. И чудо свершилось, недолива нет! Однако, если опустить спиртометр в ёмкость, обнаруживается другая проблема – в разбавленной водой субстанции упал градус.

Но Московский завод «Дагвино» не частная точка самогоноварения, а

предприятие, где есть много чего из сырья и оборудования. В том числе и

«Цех концентратов», где спирт хранится не в пробирках, а в бочках. И

высчитав соотношение массы к градусу, начальник цеха компенсирует

последний тем самым спиртом.

Тем, кто любит эксперименты, предлагаю в любой напиток добавить немного воды и спирта, после чего вкуса этого напитка вы не узнаете, поскольку «букет» напитка после такого иезуитского вмешательства изменяется неузнаваемо и отнюдь не в лучшую сторону.

В связи с этим уверен: специально сделанное вино, которое, якобы,

подавали к столу членам ЦК не имеет никакого отношения к каким-то

особым виноградникам и выдержке. Думаю, что это было то же самое вино. Его просто не разбавляли

стать участником и автором сообщества

igorek44

- January 8th, 2020, 01:03 am

Куда уходят... марки?

Материал содержит информацию о товарах, употребление которых может навредить вашему здоровью.

Я имею ввиду конечно же сигаретные марки! Многим из Вас знакома ситуация - только вроде найдёшь себе приемлемую марку сигарет и вдруг раз... И выясняется, что она больше не производится =(( Так куда же деваются сигаретные марки? Читаем ниже!

[**Spoiler (click to open)**]

Бесследно некоторые сорта сигарет начали пропадать где-то с середины 1990-х. Бесследно - это потому, что была запрещена реклама табака в СМИ и на ТВ. Так сказать, "связной канал" между производителем и потребителем был перерублен. Некоторое время, в качестве "связи с потребителем", производители использовали сигаретные карточки - махонькие листочки с рекламой или информацией о новых брендах, которую вкладывали в пачку с сигаретами. Однако и этот "канал" вскоре был запрещён.

Однако, и с таким запретом выход нашёлся - краткую информацию начали печатать на самих пачках сигарет или на технической, целлофановой упаковке, часто вписывая её в существующий дизайн.

Ну с "информационным каналом" понятно, но куда же и почему исчезают сигаретные бренды?! С сигаретами времён СССР в общем-то всё понятно. Как только новая России вступила на рельсы новой же экономики в производстве остались только самые живучие бренды - "Ява", "Космос", "Прима", "Новость" и т.д. Однако ж и в современной реальности некоторые бренды продолжают пропадать. Сейчас-то в чём причина? А причина проста, вернее их две, но они взаимосвязаны. Итак, не для кого не секрет, что большинством бывших российских табачных фабрик теперь владеет зарубежный капитал таких гигантов как American Tobacco, JTI и прочие. Так вот, когда такая компания "заходит" на новый рынок, у неё обычно уже имеется "портфель" со своими брендами. Это логично. И местные бренды ей не нужны. Совсем. Это печально, но то же логично. Тогда и начинают местные бренды изживать и хорошо если при этом информируют курильщиков. По-тихому "ушло" уже много брендов, так почти все безфильтровые сигареты и папиросы с ещё советской историей. Однако, и сейчас продолжается "формирование" активного "портфеля" производителей, но уже на основании статистики. Так, бренды продающиеся в меньшем, чем планировалось, объёме, снимают с производства, но ещё чаще объединяют с другим.

Итак, предлагаю Вашему вниманию краткую галерею, своеобразный справочник о том куда "пропали" некоторые марки сигарет с отечественного рынка

Начну с печально известного бренда, довольно популярного в своё время на отечественном рынке. "Красный" Sovereign заслуженно пользовался доброй славой у отечественного курильщика. Впрочем, именно с этой маркой не всё так просто. Если мне не изменяет память, с Sovereign был проведён своеобразный эксперимент - в пачку хорошо раскрученного бренда закладывалась мешка гораздо меньшего качества. Так, производитель выпускавший Sovereign в России, был уверен, что за счёт известного бренда "пипл схавает" сигареты и по-хуже. Итог - Sovereign "превратился" в сигареты марки LD.

Помните сигареты "Золотой Лист"? Их выпускала фабрика "Петро", бывшая фабрика им. К. Цеткин. Выпускался этот бренд с начала 2000-х, но к началу 2010-х что-то пошло не так и бренд объединили с сигаретами "Тройка

Та же участь, примерно в то же время, постигал и сигаретный бренд "Новость". И, что забавно, и "Золотой Лист", и "Новость" имели в своём ассортименте по 2-3 сорта, но объединили их в пару сортов "Тройки"

Подобное объединение произошло и сигаретами Magna. Хоть "Магна" и была "уже не та", но всё же объединили её с брендом совсем из другой качественной категории.

Впрочем и "More", после слияния брендов, не так уж и долго продержался. Несмотря на многие акционные и лимитированные версии, уже к 2015-2016 годам в продажу стали выходить пачки с обозначением "by LD", что должно было означать "совместное производство"... Вскоре "More" из продажи исчез. А вот "LD" остался.

Многие помнят сигареты марки "Alliance", впервые появившиеся в начале 2000-х. Бренд активно развивался, вкладываясь как в обновление дизайна пачек, так и расширение сортовых линеек. Но к концу 2017-го, руководство российского представительства British American Tobacco пришло к выводу, что бренд "будущего не имеет" и объединил "Alliance" с брендом "Rothmans Royals".

Марке "Alliance" ещё относительно повезло, её сортовое разнообразие "раскидали" по разным сортам "Rothmans Royals". Однако..

... меньше повезло сортам "Rothmans Royals", в которые "влили" ещё и "Ява Золотая Турбо". Помнится у меня в комментах как-то спрашивали куда подевался этот сорт "Явы"...

И кстати о "Яве". Классическая версия "Явы" более или менее пережила треволнения 90-х и всё же попала на табачный рынок современной России. Пачка "классики" получила твёрдую упаковку и какое-то время более или менее развивался, выходя в различных дизайнерских вариантах. Однако к 2017-му то же российское представительство British American Tobacco посчитало, что "классика" свой лимит исчерпала. Объединили "Классическую Яву" с "Белым Золотом" в 2017-м, которое появилось на прилавках табачки тремя годами ранее.

Участь слияния ждёт (или уже дождалась) и сигареты марки Wings. Хотя производитель, в пресс-релизах утверждал, что надпись "by Winston" должна была усилить позиции более молодого бренда

Подобная история происходила и с сигаретами "Next"

Хотя к "Next" и "Philip Morris" клинья подбивал =

Многие наверное помнят сигареты "Балканская Звезда", которые появились ещё в начале 1990-х. К середине 2010-х начали появляться пачки так называемого "совместного выпуска" с брендом "Parker & Simpson". "PS" появились в продаже в 2013-м, пара сортов (чёрные и белые) радовали низкой ценой и качеством сигарет, да и вкусом то же. Однако "радость" продолжалось не долго....

Вскоре ассортимент "Parker & Simpson" начал быстро расширяться. В основном за счёт закатывающийся "Балканской Звезды".

Правда свежее пополнение "Parker & Simpson" было по-хуже чёрного и белого первенцов. Да и чему удивляться, если из двух разных сортов "Звезды" вылупился один от "PS"!

Бренд "Parker & Simpson" кстати едва ли не рекордсмен по поглощению других брендов! Да, да! Подобные фокусы проводятся не только в России, а всюду куда табачные гиганты приходят. Посмотрите, в качестве примера - именно "PS" заменил бренд "Trend" на табачном рынке Эстонии, а в Тайване сигаретный бренд "Boss".

Подобное "слияние" брендов происходит и в цивилизованной Европе. Вот так Pall Mall вытеснил старый бренд Walter Wolf с рынка Австрии.

В той же Австрии на алтарь "объединения" отправились даже некоторые проверенные временем бренды - "синие" L&M и Muratti "превратились" в "синий" же Philip Morris.

А вот в Латвии наоборот - Philip Morris в формате super slims "реорганизовали" в аналогичный Chesterfield.

Чаще всего мало успешные бренды "вливают" в многострадальный, бюджетный LD. По крайней мере в странах Балтии.

Бывают и вполне логичные, почти безболезненные "замены". Так "один к одному" был заменён бренд Wall Street на Rothmans в Литве. Но это скорее удачное стечение обстоятельств, чем систематическое явление.

Сколько ещё нас ждёт подобных "преобразований"? Никто не знает. Будущее покажет.

стать участником и автором сообщества

igorek44

- January 6th, 2020, 09:56 pm

Мопеды для страны Советов: «Красная звезда» Риги, которую погасили националисты

Одно из крупнейших предприятий советской эпохи в Латвии — Рижский мотозавод «Саркана звайгзне» («Красная звезда»). Его основание традиционно связывается с периодом индустриализации Латвии 1960-х годов, когда в крупных городах Прибалтики друг за другом строились флагманы советского производства. В отличие от предприятий с богатой дореволюционной историей, таких как ВЭФ или Рижский вагоностроительный завод, прототип «Красной звезды» создавался чуть позже в межвоенной Латвии на основе фирмы по производству велосипедов.

[**Spoiler (click to open)**]Прежде чем рассказывать о заводе, стоит познакомить читателя с Густавом Эренпрейсом. Еще в 1907 году этого юношу приняли на фабрику по производству велосипедов — модного и несложного в эксплуатации транспортного средства. Предприятие было небольшим и специализировалось в основном на продаже мотоциклов марки Triumh и Douglas, а также производило собственные велосипеды Baltija.

Молодой человек смог быстро завоевать доверие владельца, подготовил несколько инновационных решений и в результате до Первой мировой войны занял должность начальника отдела по производству велосипедов.

Началась война, и предприятие было эвакуировано в Харьков — туда же поехал и Густав. После окончания боевых действий инженеры и рабочие вернулись в Латвию и не обнаружили инвентаря — все было вынесено в неизвестном направлении.

Густав Эренпрейс / Фото: erenpreiss.com

В 1921 году Густав Эренпрейс пришел к мысли о создании собственного мотостроительного предприятия. Поначалу приходилось тяжело, к тому же дотациями никто не помогал. Но вскоре подвернулось поле для эксперимента.

После Гражданской войны под Ригой оставалось немало брошенных армией военачальника Бермондта-Авалова автомобилей. Густав Эренпрейс обнаружил их, отвез в мастерскую, отремонтировал, а затем продал. Фактически это был первый успешный опыт молодого инженера-предпринимателя в послевоенной Латвии.

В 1922 году Густав Эренпрейс уже открыл свою маленькую фабрику на улице Александра (сейчас улица Бривибас), где и были изготовлены первые велосипеды.

Так зародилось предприятие, которому впоследствии суждено будет стать символом промышленной эпохи в истории Латвии.

Бизнес пошел в гору, покупателей становилось все больше. В 1927 году было официально открыта велосипедная фабрика Gustavs Ērenpreiss, на которой производились велосипеды авторской конструкции, получившие известность под брендом Ērenpreis Original.

Велосипедная фабрика Густава Эренпрейса / Фото: delphi.lv

К началу 1930-х годов Эренпрейс успел посотрудничать с производителями велосипедов «Латвело» (в рамках объединения «Омега»), но решил вести самостоятельную деятельность. Так на прибалтийском рынке появилась фирма «Эренпрейс», чей владелец озаботился вопросом строительства самостоятельного завода.

В 1940 году в связи с провозглашением советской власти предприятие Густава Эренпрейса было национализировано, а в годы гитлеровской оккупации велопроизводитель на короткое время вернул себе фабрику, однако в 1944 году выехал в Германию, резонно опасаясь обвинений в коллаборационизме.

Рекламные плакаты фабрики Густава Эренпрейса

Рижский велосипедный завод «Саркана звайгзне» в советские годы получил масштабную государственную поддержку. Чиновники, возродившие предприятие в послевоенное время, планировали, что оно будет производить 100 тысяч велосипедов в год. Всего за 13 лет предприятие произвело 182 тысячи велосипедов.

К середине 1950-х годов приоритеты немного изменились. Инженеры утверждали, что производство велосипедов не является чем-то из ряда вон выходящим, однако во многих странах активное распространение получают моторизированные двухколесные транспортные средства, которые пользуются особой популярностью среди жителей городов.

Историческое событие состоялось в 1958 году: именно тогда инженеры приделали к велосипеду мотор, создав практически первый в истории СССР мопед, получивший название «Рига-18» («Рига-1»); одновременно с рижским мопедом увидел свет харьковский В-901.

Во многом на создание такого рода транспортных средств с двигателями повлиял успешный опыт чехословацкой «Явы». Республика на начальном этапе поставляла в Ригу двигатели.

Рижане и жители всего Советского Союза встретили новшество на ура. Кстати, первые мопеды «Рига-18», выходившие с двигателями «Явы», считаются коллекционными раритетами, поскольку вскоре руководство предприятия приняло решение использовать моторы, произведенные на заводе в Шауляе.

В дальнейшем двигатели для рижских мопедов создавал завод «Красный Октябрь» (Ленинград).

Мотоцикл «Ява»

Вскоре предприятие задумалось о создании более современных образцов. Так, в 1961 году началось производство легких мопедов «Гауя», которые обладали жесткой рамой и кареткой педалей велосипедного типа. Велосипедная втулка типа «Торпедо» монтировалась на заднем колесе. На такой мопед тоже устанавливались односкоростные двигатели Д4 объемом 45 кубических сантиметров и мощностью одна лошадиная сила.

В ближайшем будущем слава мопеда «Гауя» распространилась повсюду. Бензина он расходовал сравнительно немного — 1,5 литра на 100 километров при скорости 20 километров в час.

Легкий мопед Рига-2 Гауя

В этом же году «Саркана звайгзне» полностью отказалось от производства велосипедов и переключилось на создание мотовелосипедов «Гауя», а затем и мопедов различных марок: «Рига-5» и «Рига-7».

Если «Рига-18» («Рига-1») считается первым в СССР двухскоростным мопедом массового производства, то самый современный и популярный советский мопед, безусловно, «Рига-5», оснащенный сжимающейся пружиной для амортизации переднего колеса.

В 1968 году на заводе была выпущена модификация этого мопеда с тормозами колодочного типа, в том числе на заднем колесе. «Рига-5» могла брать очень крутые подъемы в гору и обеспечивала трогание с места без помощи педалей.

Мопед «Рига-5»

За разработку современных конструкций «Рига-4» и «Рига-5» и освоение их массового выпуска с увеличением объемов производства группа работников завода удостоилась Государственной премии Латвийской ССР (1970). Между тем модели продолжали технически совершенствоваться.

Еще в 1969 году с конвейера сошла «Рига-7», которая вскоре была заменена на «Ригу-11», признанную производителями не вполне удачной. Однако в 1983 году конструкторы «Саркана звайгзне» создали легкий мопед «Рига-13» спортивного типа, получивший широкую популярность за счет установленного на нем высоковольтного трансформатора, посредством которого можно было устранить проблемы с катушкой зажигания. Эта модель оказалась самой массовой и производилась до самого закрытия легендарного рижского завода.

Легкий мопед «Рига-13»

В 1960 году из цехов «Саркана звайгзне» вышло 11 мопедов, в 1961 — 5 тысяч, а в 1962 году — 27 тысяч мопедов марки «Рига-1». В 1965 году завод произвел уже 90 тысяч мопедов данной марки.

В начале 1980-х годов на заводе было выпущено 208,4 тысячи мопедов различных видов и модификаций. Общий объем продукции в 1983 году составил 37,9 миллиона рублей.

Темпы роста промышленного производства и совершенствование технической базы были колоссальными. Марки рижских мопедов, произведенных на «Красной звезде», узнавались во всех городах и поселках СССР.

Вскоре наступили непростые времена, Латвия объявила о своем выходе из Советского Союза. Начался общий спад производства в условиях тяжелейшего экономического кризиса.

Депрессия коснулась и завода «Саркана звайгзне», чьи производственные корпуса со временем начали приходить в запустение. Тогда же предприятие сменило название, став «Рижским мотозаводом».

Правительственные структуры поначалу готовили план перепрофилирования выдающегося советского завода, поскольку бытовала точка зрения, что специализация на конкретном товаре (в данном случае мопедах) не способствует успешному развитию предприятия в условиях либеральной экономики.

Заброшенный завод «Саркана звайгзне»

В итоге неоправданные эксперименты и резкая нехватка материального ресурса привели к закрытию завода в 1998 году. Сегодня его фасады служат для наружной рекламы, в том числе политической, и нередко на них красуются лица тех людей, которые своими деструктивными действиями привели к демонтажу огромного промышленного потенциала, которым обладала Латвийская ССР.

Александр Филей

стать участником и автором сообщества

- Tags

С Новым Годом!, Союз нерушимых, а вам слабо, дорогие товарищи, никогда такого не было и вот опять

leonid_vlad

- January 5th, 2020, 11:04 am

ОЧКИ

Я очкарик со стажем, с третьего класса школы ношу.

И всегда была проблема оправы у меня.

Расстояние между зрачками небольшое, 65, а лицо крупное.

И если я встречал в продаже красивую оправу, мне в неё не могли поставить стёкла,

их надо было центровать, стёкла нужны были большого диаметра,

а их не было, или были по знакомству.

Так я всё время и ходил в некрасивой оправе, пока академик С.Н. Федоров

в последние годы Советской Власти не пробил закупку австрийского оборудования(?)

и не открыл в Бескудниково завод очковых оправ. И стёкла большого диаметра закупил за границей.

В майский день 1990г. мастерская при заводе принимала заказы на изготовление очков.

Очередь была на две-три автобусные остановки, по Бескудниковскому бульвару,

по четыре человека в ряду стояли, весь тротуар занимали.

Это стояло несколько тысяч людей- заказать очки!

Я тогда под суетился, и я, и тёща себе очки заказали.

Примерно 5 рублей они стоили. Линзы были обычные, прозрачные, но большого диаметра,

их свободно центровали в оправе. И дополнительно можно было заказать их затемнение.

Когда моя очередь подошла, то широта выбора делала мой выбор невозможным.

И я заказал не только классику в металле, которую носил лет 15, до износа,

но и с затемнёнными стеклами, и в пластмассовую оправу.

Те очки, что с затемнёнными стёклами,

у меня до сих пор целы, я их летом ношу.

Завод очковых оправ из империи Фёдорова вышел в 90-е годы. В 2000-х годах и качество и метала, и качество изготовления оправ- резко упало и примерно в 2006г завод прекратил своё существование,там сейчас офисное здание , а на первом этаже- магазин "Фабрика обуви".

А вот бывшие московские магазины "Оптика" частично сохранились и входят в объединение "Очкарик",

и завод у них свой есть. После краха Федоровского завода новые очки я заказал там,

без проблем,тут же и зрение измерил врач, и оправу я выбрал, о стёкла пластиковые поставили, и отцентровали.

igorek44

- December 25th, 2019, 10:43 pm

Курим "историю": болгарские сигареты "Слънце"

Эти сигареты были одним из самых старых брендов у "Булгартабака", появившиеся в продаже ещё до образования последнего. Первые образцы этого бренда появились ещё до Второй Мировой войны и выпускались частной табачной фабрикой "Картел".

[**Spoiler (click to open)**]

Правда версии "Солнца" довоенного времени сильно отличались от вариантов "Булгартабак". Так, в пачках образца 1943 года содержалось всего 8 сигарет, а оформление практически отсутствует. К началу 1950-х сигареты стали продаваться в том виде, что имеет пачка сегодняшнего обзора.

Как и в СССР, в Болгарии 20 века, сигареты выпускались на различных табачных фабриках. Не известно на сколько они отличались друг от друга по вкусу, да и отличались ли вообще. Однако некоторые отличались по внешнему виду. Скажем вот такую версию, как на фото выше, в 1970-х выпускала фабрика "Слънце" из города Стара-Загора. Сигареты имели такое же оформление и длину в 68 мм, но поставлялись в портсигаре из плотного картона.

Принципиально дизайн этих сигарет сменился с началом 1980-х, первичное оформление новой пачки лишь отдалённо напоминало прежнее "Солнце". К тому времени сигареты были всё ещё без фильтра, однако такой вариант импортировался в СССР. А найденные варианты уже с российским акцизом, указывает на импорт вплоть до начала 90-х.

А это самая последняя из известных мне версий сигарет бренда. Как видно от старого оформления "Солнца" не осталось совсем ничего. Сигареты обзавелись ацетатным фильтром и выпускались в формате king size. Эта версия появилась в производстве в самом конце 1980-х, но как долго выпускалась мне не известно. А теперь перейдём собственно к нашему варианту сигарет из далёких 1950-х.

Белая пачка "Солнца" украшена контрастным чёрно-жёлто-красным орнаментом, напоминающим какие-то ритуальные рисунки народов крайнего севера. Примечательно, но производство "Булгартабак" на пачке ещё никак не обозначается. Несмотря на то, что "Булгартабак" образован в 1947 году. Пачка имеет небольшие размеры, на манер старой советской "Новости" или "Лайки", ведь они имели ту же длину сигареты - 68 мм. Технологическая упаковка для сигарет в нашем варианте не фольгированная бумага, а самая обычная, упаковочная.

Пачка содержит двадцать сигарет без фильтра. Качество гильз прекрасное, особенно поражает сохранность набивки табачной смесью. Сигареты табак не теряют совсем, а их набивка по-прежнему плотная. Оформление сигарет включает в себя символическое изображение золотистого солнца и логотип производителя - табачный лист в круге.

Мешка в сигаретах довольно тёмная и состоит из тёмно-жёлтых и коричневых фракций, представленных почти в равных долях. В меньшем количестве содержаться частички бурого, жёлто-зелёного и жёлтого цветов. Нарезка тонкая, аккуратная, состоит из коротких, узких лент и их обломков, небольших срезов жилки, коих тут совсем мало. Табачное крошево видное на фото - это уже следствие прошедшего времени, а не обычный состав сигарет.

Вкус дыма приятный, насыщен травянисто-сладкими нотами и древесным оттенком на втором плане. С середины сигареты древесная нота букета становится доминирующей, но при этом сладость совершенно не теряется. Крепость дыма воспринимается как "ниже средней", но и совсем уж лёгкими я эти сигареты не назову. Дым приятный, бархатистый, естественно сладкий.

Приятные сигареты, крепость маловата и они скорее для удовольствия курильщика, нежели для повседневных нужд утоления никотинового голода. Качественная мешка, отличный баланс, прекрасный бленд ориентальных табаков, которые сейчас днём с огнём не отыскать. По крайней мере в сигаретах.

А что Вы помните об этих сигаретах? Пишем комментарии и не стесняемся! Очень интересно почитать. Благодарю за предоставленный материал подписчика ленты и коллекционера Чернышева Иннокентия Павловича!

подсмотрено вот тут

стать участником и автором сообщества

igorek44

- December 14th, 2019, 12:24 am

Как в 70-х годах приглашали работать на завод

«Вести КАМАЗа» опубликовали исторические документы, связанные с привлечением рабочих и служащих на строительство «КАМАЗа».

Вот так выглядело одно из первых приглашений работать на «КАМАЗе».

[**Spoiler (click to open)**]

А это приказ генерального директора КАМАЗа от 2 сентября 1971 года «О порядке ведения переписки по вопросам трудоустройства рабочих кадров». Стоит обратить внимание на условия приема и оплаты труда на строящемся заводе. Так, все зачисленные в штаб «КАМАЗа», временно, до начала монтажа оборудования и пуско-наладочных работ направлялись на работу в строительные организации и предприятия автомобильной промышленности. В течение 1-1,5 года до получения квартиры работнику могла быть представлена отдельная комната для проживания с семьей. А через 2-3 года со дня зачисления в штат завода камазовцев обеспечивали квартирами. Также работникам оплачивали стоимость проезда до Набережных Челнов. Оплата проезда на «КАМАЗ» и выдача единовременного пособия на членов семей, выезжающих на строительство КАМАЗа, была зафиксирована особым распоряжением Совета Министров СССР от 12 мая 1972 года.

Оплата проезда на КАМАЗ и выдачи единовременного пособия на членов семей выезжающих на строительство КАМАЗа была зафиксирована особым распоряжением Совета Министров СССР от 12 мая 1972 года.

письмо заместителя министра автомобильной промышленности СССР П. Лисняка от 22 мая 1972, в котором уточняется за счёт кого производятся выплаты приезжающим на КАМАЗ.

листовка «Условия приёма и оплаты труда» образца середины 1970-х.

Через два-три года после зачисления в штат всех камазовцев обеспечивали квартирами

подсмотрено вот тут

стать участником и автором сообщества

igorek44

- November 22nd, 2019, 01:47 pm

Шойна: погребённая в песках деревня на севере России

Шойна — это небольшой рыбацкий посёлок, расположенный на полуострове Канин на берегу Белого моря. Находясь на Крайнем Севере, жители этого прибрежного села вынуждены терпеть не только холод, но и огромное количество песка, протянувшегося полосой на десятки километров по всему побережью Белого моря.

[**Spoiler (click to open)**]Посёлок Шойна начал разрастаться в 1930-х годах, когда сюда начали стекаться семьи рыболовов из-за обилия морской жизни в местных водах. В 1930 году здесь появился рыбный завод, позже — кирпичный завод, метеостанция, больница, почта, судоремонтные мастерские. В 1950-е годы численность населения достигла 1500 человек, а рыболовецкий флот колхоза насчитывал более 70 судов. Однако хищнический вылов рыбы с помощью тяжёлых тралов в течение десятилетий уничтожил популяцию рыб, и в итоге рыбный промысел рухнул. Использование тралов привело к полному уничтожению придонной растительности, в результате чего тысячи тонн песка, намываемого Белым морем, стали разносится ветром.

Берег, на котором стоит посёлок, продолжает размываться приливной волной, и сейчас более половины деревни погребено под песчаными дюнами. Сегодня в Шойне проживают всего около трёхста человек, которые в основном живут на пособия по безработице и пенсии. Но упадок пришёл не сразу. Сначала закрылся рыбный завод, затем кирпичный. Местные жители продолжали сажать овощи, удобрять почву и сметать песок, выходящий с берега, пока это не стало бессмысленным. Сейчас песчаные дюны постоянно мигрируют под действием ветра и могут за одну ночь закопать одноэтажный дом до крыши. В селе есть несколько бульдозеров, которые используются как раз для раскопки домов. Сама деревня не связана с миром ни обычными, ни железными дорогами. Сообщение с другими поселениями осуществляется морским или воздушным транспортом.

В селе нет канализации, а воду нужно брать из колодцев. Дома отапливаются дровами. Продовольственные товары в единственном магазине Шойны стоят почти вдвое дороже, чем в ближайшем городе, и многие жители обращаются за поддержкой к природным ресурсам за пределами деревни, куда песок ещё не добрался. Но мелкомасштабная рыбалка по-прежнему продолжает вестись в течение всего года — летом для обеспечения пищей, а зимой для торговли. Рыба для продажи перевозится по замерзшей реке на снегоходах за 8-10 часов до ближайшего города Мезень.

подсмотрено вот тут