cool-hira’s diary (original) (raw)

高田馬場 中国人は定食ではなく一品料理を好む

『日本のなかの中国』

中島 恵/著 日経プレミアシリーズ 2024年発行

日本国内に、中国人だけによる「経済圏」が形成されていた!

在日中国人社会の驚くべき実態を、豊富な取材で明かす迫真のルポルタージュ。

プロローグ 日本にいるのに、日本語が下手になる私 より

来日して1年半、ほとんど日本人と接しない

同じ頃(2024)、東京・高田馬場にある中国人向け大学受験予備校と日本語学校に通う20歳の女性とあった。

JR高田馬場駅に降り立つとわかるが、ホーム、構内、駅前のビルの壁面は中国人向け大学受験予備校の看板であふれている。中国人留学生がよくしる「名校志向塾」「行知学園」「青藤教育」などのほか、最近は美術や理工系に特化した予備校の看板も……。

この女性はそのうちの1つに通っている。日本のアニメやゲーム、アイドルが好きで、美術大学への進学を目指して来日。もうすぐ1年半になる。

紹介してくれた中国人教師によると、彼女は高校時代から日本語を学んでいたという。だが、日本語を話すのは不自由なようで、そのせいか少し緊張していた。

ところが、彼女に誘われた中華料理店に入るち、様子は一変。「ここは私の居場所だよ」といわんばかりの鳴れた感じで店員を呼び止めると、中国語で白湯(さゆ)を注文した。中国人の中には、身体を冷やすというって、日本の飲食店で提供される冷たい水を飲まない人がいるが、彼女もそうだった。その店は日本語学校の仲間ととこどき訪れているそうで、店員は顔見知りだ。

・

高田馬場界隈も含め、彼女が行く飲食店のほぼすべての経営者も、店員も、中国人、友人もすべて中国人。日本語学校のクラスメートも半数が中国人だ。

「接する日本人は日本語の先生だけです。授業が終わったあと、先生と話すことはほとんどありません。日本人の友達も1人もいません。だから、今日のように日本人(筆者)と飲食店に入ったのも初めてなんです」

たどたどしい日本語でこう語る彼女は、「日本人と2人での食事」を前に、前夜から緊張をしたという。日本に住みながら日本人とほとんど接触しないことのは、とくに疑問を感じていないようだ。

- -

じじぃの日記。

「この女性はそのうちの1つに通っている。日本のアニメやゲーム、アイドルが好きで、美術大学への進学を目指して来日。もうすぐ1年半になる」

日本にやってくる中国人は子どもの頃、ほとんど日本アニメで育った世代だそうです。

2024年の『ノーベル賞』各賞の発表スケジュール 7日の生理学・医学賞から14日の経済学賞まで

日本人の受賞はアメリカ国籍を取得した人を含めこれまで28人です。

中国人ももしかしたらと期待していたようですが、残念でしたね。

狼森と笊森、盗森

宮沢賢治

青空文庫

小岩井農場の北に、黒い松の森が四つあります。いちばん南が狼森(オイノもり)で、その次が笊森(ざるもり)、次は黒坂森、北のはづれは盗森(ぬすともり)です。

この森がいつごろどうしてできたのか、どうしてこんな奇体な名前がついたのか、それをいちばんはじめから、すつかり知つてゐるものは、おれ一人だと黒坂森のまんなかの巨(おほ)きな巌(いは)が、ある日、威張つてこのおはなしをわたくしに聞かせました。

ずうつと昔、岩手山が、何べんも噴火しました。その灰でそこらはすつかり埋(うづ)まりました。このまつ黒な巨きな巌も、やつぱり山からはね飛ばされて、今のところに落ちて来たのださうです。

噴火がやつとしづまると、野原や丘には、穂のある草や穂のない草が、南の方からだんだん生えて、たうとうそこらいつぱいになり、それから柏(かしは)や松も生え出し、しまひに、いまの四(よ)つの森ができました。けれども森にはまだ名前もなく、めいめい勝手に、おれはおれだと思つてゐるだけでした。するとある年の秋、水のやうにつめたいすきとほる風が、柏の枯れ葉をさらさら鳴らし、岩手山の銀の冠には、雲の影がくつきり黒くうつゝてゐる日でした。

四人の、けらを着た百姓たちが、山刀(なた)や三本鍬(さんぼんぐは)や唐鍬(たうぐは)や、すべて山と野原の武器を堅くからだにしばりつけて、東の稜(かど)ばつた燧石(ひうちいし)の山を越えて、のつしのつしと、この森にかこまれた小さな野原にやつて来ました。よくみるとみんな大きな刀もさしてゐたのです。

https://www.aozora.gr.jp/cards/000081/files/1926_17904.html

『人類はどこで間違えたのか――土とヒトの生命誌』

気候変動、パンデミック、格差、戦争……20万年におよぶ人類史が岐路に立つ今、あらためて我々の生き方が問われている。独自の生命誌研究のパイオニアが科学の知見をもとに、古今東西の思想や文化芸術、実践活動などの成果をも取り入れて「本来の道」を探る。

第3部 土への注目――狩猟採集から農耕への移行と「本来の道」 より

31 「『私たち生きもの』の中の私」の再確認

森が求める生命誌的世界観

(『狼森と笊森、盗森』作品の中で)宮沢賢治の言う「みんな」、つまり「『私たち生きもの』の中の私」に求められる世界観は「機械論」ではなく「生命誌論」です。拡大・進歩・効率に価値を置き、大型化・一律化をめざすのではなく、内発的発展を求めて、むしろ小型・多様を大切にします。中沢新一さんの分析によれば、形而上学革命を行った近代の西ヨーロッパで「一神教」「国民国家」「資本主義」「科学」を有機的に結合した現代社会がつくられました。それが世界中に広がっているのが今です。

ここにあげた一つひとつの事柄は、それぞれ意味があって生まれ、その役割を果たしてきた――今ももちろん果たしているのであり、それぞれ評価が必要です。けれども、これらが合わさってできている今の社会に、さまざまな問題があることも事実です。これらを絶対もものと捉えずに、生き方を考える必要があります。

生命誌から生まれる世界観を具体的に示すために、私たちが暮らすのは「炭素社会」であるという例を考えます。

地球は今温暖化を通り越して「沸騰」ではないかという声も聞かれます。面倒なのは、気候という現象は一対一の因果関係で説明できるものではないということです。因果で考えることに慣れている私たちは、現在の温暖化の原因は私たちの暮らし方にあり、即刻その見直しをしなければならないという気持ちになりにくいのです。でも、生きものの歴史、人類の歴史を追うなら、自然離れをして、自然から独立した世界をつくることはできないし、それが快い生き方とはいえないことがわかります。

最近「水素社会」という言葉をよく聞きます。人間が二酸化炭素を排出し過ぎ、それが温暖化の原因だというのなら、エネルギーを水素で支える社会をつくればよいではないかという発想です。確かに水素を燃やした時に出るのは水ですので、なんだかとても良い考えに見えますが、水素をどのようにして手に入れ、どのように循環させるのでしょう。そんな世界をつくれるのかと考えると、疑問が次々に生まれます。自然界は炭素の循環でできており、その中に私たち人間も存在しているからこそ、その中でエネルギーを得る生活ができているのです。

狩猟採集生活では、豊かな森林や海の中のプランクトンなどが光合成で固定してくれる炭素で充分、いや充分すぎるほどでしたから、恐らくその生活であれば何の問題もなく暮らし続けられたでしょう。けれども農耕を始め、さらには工業化、情報化社会へと進んだ今、地球の持つ循環能力をはるかに超える二酸化炭素を輩出しているのです。この問題の解決は、炭素循環についてよく知り、循環が滞りなく進むような暮らし方を考え出すというところにしかありません。

小惑星「リュウグウ」で採取したサンプルの中に炭素化合物が存在し、RNAの成分であるウラシルやニコチン酸(ビタミンB3)など、生き物に必要なものが見つかっています。

生きものをつくる炭素化合物は宇宙に存在するということもあり、この宇宙で暮らす生きものは炭素化合物を主軸した系の存在が自ずと浮かび上がるのですから、この宇宙で暮らす生きものは炭素を主軸とした系になると考えられます。「水素社会」はありません。

人間はどのような存在であるかを忘れて一面的に科学技術を進めるのは、未来へと続く生き方ではありません。40億年という生きものの歴史を否定して、まったく新しい機械としての人間が存在するという選択があるとは思えません。46億年の地球、40億年の生きものの歴史を踏まえた未来を考えるのが妥当でしょう。それには森との会話から始め、土を生かした農耕を基本に置くことです。

生成AIの登場で問われること

AIは道具として使いこなすこなすものであって、人間の代わりをするものではなく、ましてや人間と比べてAIが人間を超えると考えるのは間違いです。人間として生きること、つまり自分の身体と脳を使って考え、判断し、行動することが私たちが存在している意味だということを忘れたらどうなるでしょう。

『サピエンス全史』を書いたY・N・ハラリは、人類は長い間苦しんできた「飢餓と疫病と戦争は対処可能な課題になった」と書きましたが、まったくそうではないことは誰の目にも明らかです。

農耕社会以来の人類の発展は、本質的に飢饉と疫病と戦争への賢い対処とは言えない方向へ動いてきました。世界中の子どもが安全で美味しい食べものを口にして笑顔になり、疫病への対処は充分で戦争などしない社会を意識して、私たちの暮らし方を考えることがとても大事になっています。農耕の進め方から考え直し、自分でよく考え、生き方を探っていく他ありません。

姿を消しはじめたチョウ

『人類はどこで間違えたのか――土とヒトの生命誌』

気候変動、パンデミック、格差、戦争……20万年におよぶ人類史が岐路に立つ今、あらためて我々の生き方が問われている。独自の生命誌研究のパイオニアが科学の知見をもとに、古今東西の思想や文化芸術、実践活動などの成果をも取り入れて「本来の道」を探る。

第3部 土への注目――狩猟採集から農耕への移行と「本来の道」 より

26 ミミズに注目

ダーウィンの最後の本

農耕という言葉が示すように、農と言えば耕す姿を思い浮かべるのがあたりまえだというのに、土を生かすとは耕さないことだという話に最初は驚きました。けれども、近年土の質が落ちているのは、化学肥料や農業など化学物質の影響だけでなく耕作に問題があるという指摘がさまざまなところでなされているのです。その理由はある意味簡単でミミズがいなくなってしまうからです。ミミズに象徴される土壌中の生きものたちの世界が乱されるということです。

私の大好きな本にダーウィンの『ミミズと土』があります。生命誌は進化する生きものたちの歴史物語の中での人間を考えるので、進化について深く考えたダーウィンからは多くを学んでいます。そのダーウィンが最後に書いたのが『ミミズと土』。何でミミズなのと問いたくなりますが、実はダーウィンは若い頃からミミズに関心を持ち、観察を続けてきたのです。ミミズへの愛が溢れる好著ですが、ここでの注目はミミズの土づくりです。いろいろなデータがありますが、その中から1つだけ。1842年12月20日、ダーウィンが33歳の時に牧草地の一画に石灰をまき、そのままにしておきました。1871年11月末、62歳にその土地を掘ってみると表面には柔らかい土があり18センチ下に白い石灰がありました。ミミズが土をつくったのです。1年に0.6センチ。とても気の長い実験ですが、ミミズが土をつくる様子が明確に見えました。

DNA解析が明らかにする土の中の生態系

棲んでいるミミズの種類やここにあげた数字はそれぞれの土地で異なるでしょうが、ミミズが土づくりに大きな役割をしていることはどこでも同じです。土の中にはミミズだけでなく、さまざまな土壌動物や微生物が暮らし、生態系をつくっています。微生物にはバクテリアや糸状菌や原生動物などがありますが、これらは培養ができないために、どんなものがいるかがわかっていませんでした。近年DNA解析で培養しなくても性質を知ることができるようになり急速に研究が進んでいます。動物としてはセンチュウ、トビムシ、ダニなどの小さなものから、日常気をつければ目に入るヤスデ、ムカデ、ダンゴムシ、アリ、シロアリなど、さらに大きなモグラとさまざまです。もちろんこれはほんの一部、土壌生態系は複雑です。ただ、地上の植物が光合成でつくった有機物(炭素化合物)の90%が土の中に入って分解されると知ってびっくりしました。残りの10%の一部を農産物として私たちが食べていると思うと、土の世界はなんと豊かな場所なのでしょう。

重要なのは「団粒構造」です。細かな粒子がびっしり詰まっている単粒構造に対して、水や空気の通り道になると同時に微生物のすみかにもなる間隙がある状態です。この団粒構造を持つのがミミズのふんなのです。これによってふかふかの土が生まれます。

豊かな土の世界を象徴するのがミミズであり、耕すことでミミズがいなくなるということは本来の土を壊し、そこから得られる養分を無駄にしていることがわかります。

27 アグロエコロジーの潮流

途上国、先進国に共通の潮流

自然に目を向けた流れはさまざまな形で提案されていますが、その1つにアグロエコロジーがあります。生態系全体を意識し、土や水を生かすという考え方で、具体的には有機栽培を行うという取り組みであり、ブラジルをはじめ、いわゆる途上国での実践が進んでいるのが興味深いところです。

一方、フランスが2014年に制定した農業基本法には、アグロエコロジーが経済と環境を両立させる地産地消型小規模農業として位置づけられているなど、ヨーロッパにも広がりつつあります。

アグロエコロジーは文字通り生態系を意識し、環境と食べものづくりを良いものにしていこうというものです。それには多様性、循環、回復力、参加型経済、知識の共有、自然との調和、高いエネルギー資源効率、人と社会の尊重、文化と伝統の尊敬、責任ある統治など、農業にかかわらず、生きものである人間がいかに生きるかを示す言葉が並んでいます。農業をこのような形で始めることが、21世紀の生き方につながるということでしょう。

・

「『私たち生きもの』の中の私」、つまり「生命誌的世界観」を持つことが求められます。行わなければならないのは農業の転換ではなく、農耕社会から始まったサピエンスとしての歴史の見直しです。1万年前に農耕を始めた時の日常感覚は「『私たち生きもの』の中の私」であり、アニミズム感もあったでしょう。けれども、進歩と支配という価値観の中で国家権力が生まれ、科学革命、産業革命の中でそれは消されてしまいました。

21世紀になって、科学に基づいて生まれた知が、新しく「『私たち生きもの』の中の私」を浮かび上がらせました。そこで行われる農耕は、自ずと土の力を生かすものになるはずです。土についてよく知り、そこで育てる動植物についての研究を進め、つくる人、食べる人ともに豊かさを感じられる暮らしを生み出すと共に、動植物たちも生きものとして生き生きと存在する姿を見せている状態を思い描きます。「生きものとしての農耕」です。

実は、狩猟時代のほうが農耕時代より「豊か」だった?

【歴史】実は、狩猟時代のほうが農耕時代より「豊か」だった? 最近の研究で明らかになった、太古の人間の生活

2024/9/12 Yahoo!ファイナンス

気候変動、パンデミック、格差、戦争……、私たち人類を襲う未曽有の危機を前に、20万年にわたる人類史が岐路に立たされている――。そのように言っても、大袈裟に感じる読者は少ないのではないでしょうか。

そんな今、40億年の生命誌からヒトの生き方を問い直そうとしているのが、レジェンド研究者・中村桂子さんです。

科学の知見をもとに古今東西の思想や実践活動に学び、「本来の道」を探った著書『人類はどこで間違えたのか――土とヒトの生命誌』より一部抜粋・編集して、生き方を見つめ直すヒントをお届けします。

興味深いのは、その後紀元前3500年までの間に主要作物にオオムギなどが加わりはしたものの、この5地域で栽培され始めた作物が今も食され、しかも私たちの摂取カロリーのほとんどが、これらに頼っているということです。

つまり、植物の中で栽培に適したものは非常に少なく、農耕を始めなかった地域は、そこに暮らす人々にその気がなかったからではなく、栽培できる植物がなかったためといえそうです。

https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/4a99c0e1b80346e78c2cba1e830b79962dccc02f

『人類はどこで間違えたのか――土とヒトの生命誌』

気候変動、パンデミック、格差、戦争……20万年におよぶ人類史が岐路に立つ今、あらためて我々の生き方が問われている。独自の生命誌研究のパイオニアが科学の知見をもとに、古今東西の思想や文化芸術、実践活動などの成果をも取り入れて「本来の道」を探る。

第3部 土への注目――狩猟採集から農耕への移行と「本来の道」 より

22 農耕社会への移行――拡大志向と格差の始まり

農耕社会の問題は拡大と階級格差

まず、1万年前の農耕への移行の際に見られた問題点をあげます。狩猟採集生活の方が多様な食物をとり健康で時間的余裕があったことがわかっているのに、農耕民の方が優位になっていった原因は人口です。農耕の方が養える人数が多いので人口が増え、狩猟採集民を追いやって自分たちの土地を増やしていきました。人口こそ力という捉え方は今も続いています。

農耕の主要作物である穀物は貯蔵可能であるために、農耕に携わらなくとも食べていける人々が生まれ、その後の階級社会へとつながっていきます。そこから富と権力の集中も生まれてくるのです。現在の農耕の歴史を見てそこにある問題点を指摘したジャレド・ダイアモンドは、このような農耕のあり方を見直し、それとは異なる「祝福にあふれた農業の営みを実現する方法」を見つけ出せるだろうかと問うています。これはまさに、生命誌が問うていることです。

実は、ダイアモンドの口調にはこれは難しいぞという響きが感じられます。そうでしょう。でも「祝福にあふれた農業の営み」を見つけなければ人類の未来は危ういのですから、考える他ありません。

地球でなく人間が滅びる

ダイアモンドの指摘のように、とても難しいであろう農耕の見直しをするには、農耕社会から産業革命、科学技術革命へとつながった歴史を見て、問題点を検証する必要があります。

狩猟採集から農耕へというサピエンスだけが歩んだ独自の道が文明を生み出し、それが大きく展開して科学技術文明が生まれました。こうして現代人は我が世の春を謳歌してきました。食べもので言うなら飢餓より肥満に悩む人の数の方が多いと言われますし、東京では世界中の料理が楽しめます。平均寿命は年を追って伸びており、医療の進歩がさらにそれを延長すると期待されています。

けれども、21世紀が始まってから、文明の未来は危ういと感じる人が増えてきました。サピエンスに未来はあるのか。誰にも予測できることではありませんし、悪い未来を望むものではありませんが、東日本大震災に代表される自然災害、気候変動、コロナパンデミックなどの中で多くの人がなんとなく不安を感じていることは確かです。1つには、これらの原因がどう考えても人間活動にあると思わざるを得ないからです。東日本大震災の原子力発電所の事故があったために、10年以上たっても人が暮らせない地域ができてしまいました。二酸化炭素の排出量の抑制、ウイルスワクチンの開発など個々の事柄への対処はもちろん必要です。けれども科学技術や社会制度などの力だけでの解決は無理です。そのように言い切る根拠をデータで示すことはできません。ここは生きものとしての直観で、基本からの見直しという立場で考えます。

未来を語る時、地球が危ういとか生きものたちが滅びると言われることがありますが、危ういのは人間なのです。地球が太陽の終焉と共に終わりを迎えることはあっても、人間の力で滅びることはありません。太陽は今後50億年は続くとされますので、地球の心配はしなくてよいでしょう。

地球上の生きものたちはどうでしょう。これはわかりませんが、生命システムは40億年の地球の歴史の中で40億年間進化をしながら続いてきました。もちろん何度も大絶滅はありましたし、これからもあるでしょうが、その中でも必ず生き残るものがあり、しぶとく続いてきたのが生命システムです。地球のありようはこれまでも変化を続けてきましたし、今後も変化します。小惑星の衝突もあるでしょう。さまざまな災害はあっても、地球から生きものたちがいなくなることはないでしょう。これまでの生きものの科学が教えてくれるのは、このシステムのロバストネス(頑強性、堅牢性)です。

問題は人間です。生きものとしての人間は生きる力を退化させ、滅びの道を歩いているように見えます。

危うさの原因は、「人間は生きものであり、自然の一部である」という事実を無視した物語をつくったところにあると思えます。物語は、自然の操作である農耕から始まり、いつの間にか自然を無視した暮らし方を進歩と呼び、それに絶対の価値を置きました。そこで大事な役割をしたのが科学であり、科学技術です。

科学は魅力的な学問ですが、進歩観のもとで科学技術を進めることが良い選択とは思えず、科学に基礎を置きながら「べつの道」を探る「生命誌」という知を考えました。「『私たち生きもの』の中の私」という現実を基本に置いた物語を紡ぎ、時には自然界の生きものたちが紡いでいる物語を読むことで、自然の一員であることを意識しながら自然を解明し続けて行きたいのです。こうして生きものとしての「本来の道」を歩けば、破滅を避けることができるのではないか。やや大仰な言い方をするなら、文明の再構築の試みです。

「私たち生きもの」の中の私

『人類はどこで間違えたのか――土とヒトの生命誌』

気候変動、パンデミック、格差、戦争……20万年におよぶ人類史が岐路に立つ今、あらためて我々の生き方が問われている。独自の生命誌研究のパイオニアが科学の知見をもとに、古今東西の思想や文化芸術、実践活動などの成果をも取り入れて「本来の道」を探る。

第2部 ホモ・サピエンス20万年――人間らしさの深まりへ より

20 人間として生きる――物語の必要性

「話す」から「語る」へ

私たち(ホモ・サピエンス)の大きな特徴は言葉を持つことであり、現代社会での生活も言葉あっての毎日です。家族より大きな仲間をつくって共同で狩りなどができたのは、細かな指示を出せる言葉があったからでした。それに加えて、いわゆる「うわさ話」という形で人々のありようを知ってそれを他の人に伝えることもよく行われていたという考え方が出ています。「うわさ話」となると単に目の前にあるものや人について話すだけでなく、そこにはいない人について話す場合もあり、時にはつくり話もまじっていたに違いありません。

このような行為は「話す」というより「語る」といった方があたっています。古代の人々は実際に野外へ出て狩猟採集をしている時間はそれほど長くはなかっただろうと考えられています。現存の狩猟採集民の暮らしぶりにもそれは見られ、食事の用意をし、それを皆で共に食べ合う時間や休憩時間はたぅぷりあります。そんなときは皆でおしゃべりしていたに違いありません。少しまとまった時間に、今日見てきたことや体験してきたことを身振り手振りを交えて話している様子が目に浮かびます。

ユネスコで日本が推し進めた「文明間の対話」

ところで、ロシアがウクライナに侵攻し、日々激しい戦闘をくり広げている現在の社会は、生きることの基本に存在してきた「物語」を失っているように思えてなりません。それがこのような、とんでもない状況をもたらしているのではないでしょうか。

・

ユネスコ憲章には「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」とあります。この憲章と人権および文化的多様性に関する宣言を合わせると、人間としての本来の生き方が見えてきます。権力志向のリーダーや金銭計算のみの軍事産業など、まったく非人間的な判断で働いている今の社会は、ホモ・サピエンスとして恥すべき状態であることがわかります。今すぐに始めるべきは対話です。私たちは物語を持ち、対話するために言葉を持っているのだということを再認識しなければなりません。情報化社会と言われ、さまざまな手段によって世界にばらまかれている言葉には、無意味なものが多すぎます。

言葉は物語をつくり、対話をするためにホモ・サピエンスに与えられたものであり、対話でない形で使ってはいけないのではないでしょうか。対話の相手は人間に限られるものではなく、自然に向けての対話は、時に祈りにもなります。多様な物語を持つことの大切さは、現代社会が目を向けなければならない大きな課題です。

宇宙の中に「私」を位置づける

物語は世界観を語るものです。神話・説話では自分たちを取り囲む宇宙をどう捉え、その中で自分たちはどのような位置を占めているかが語られます。ここで図(私と生きものと宇宙の関係図)をもう一度見てください。そして、これまで語ってきた「『私たち生きもの』の中の私」はそのまま地球につながり、宇宙につながっていることを確認してください。生きものは地球に暮らす存在であり、地球は宇宙にある1つの星です。

・

ハッブル望遠鏡もすばる望遠鏡も存在せず、自分の目で空を見ていた古代の人は、どうしても科学の目でものを見て」しまう現代人よりも、果てしない宇宙を感じていたに違いありません。大きなものに包まれている感覚は、今の私たち以上のものだったろうと推測します。

夜空には星がダイヤモンドの粒をまいたように輝いていたに違いありませんので、それらを眺めながら語り合ううちに自然界のくり返し(季節なども含めて)に気づき、その中で生きる生きものたちについての知識も増えていったでしょう。

宇宙の中に存在する私が、今ここで動植物たちと関わり合い、その死に直面していくことの意味を考える場としては、現代の都会よりは古代の暮らしの場の方が良質だっただろうと想像します。

『人類はどこで間違えたのか――土とヒトの生命誌』

気候変動、パンデミック、格差、戦争……20万年におよぶ人類史が岐路に立つ今、あらためて我々の生き方が問われている。独自の生命誌研究のパイオニアが科学の知見をもとに、古今東西の思想や文化芸術、実践活動などの成果をも取り入れて「本来の道」を探る。

第2部 ホモ・サピエンス20万年――人間らしさの深まりへ より

18 世界観を求めて――アニミズムの現代的意味

アニミズムの再発見

自然と深く関わる狩猟採集生活時代の人々の世界観は、アニミズムと呼ばれるすべてのものに魂の存在を感じ取るものであったと思われます。現在の狩猟採集民の世界観から考えても、自然にはどこか不思議さを感じさせるものがあります。実はわたし自身、生命科学から生命誌へと移行した時に、科学の世界にいる時と自然との関わりが変化していることを意識し、そこにアニミズムが関わっていると感じました。以来アニミズムが大事な課題であるとわかっていながら、心……というよりも魂が関わり、宗教に続く課題ですから安易には入り込めず、これまで生命誌として正面から向き合うことはしてきませんでした。

けれども「『私たち生きもの』の中の私」を考える今、「アニミズム」が重要な視点であることを確認しないわけにはいきません。アニミズムについては多くの研究があり、宗教と関連させての考察が必要であることは承知しています。

生命誌を考え始めた頃に文化人類学者の岩田慶治先生にアニミズムについて考えるようにと強く言われたことを思い出します。送って下さった多くの著作を、もっと真剣に読み、お話を伺っておかなければいけなかったと反省しながら、『カミと神――アニミズム宇宙の旅』(講談社)を開いています。ただ、宗教として考察するところまでは考えが進んでいません。著作を読み直して新しいものを探す努力をすることをお約束しながら、ここでは生命誌という知のありようとしての範囲で、アニミズム的思考の必要性を考えるところに止めます。

鶴見和子さんが社会学の立場から、現代の学問にとってのアニミズムの重要性を感じておられ、それについて話し合ったことを思い出しました。鶴見さんはアメリカで社会学を学び、帰国後水俣病の現地調査に参加されました。

アメリカで「社会の中の出来事は社会の中だけで説明する」と教えられ、それを正しいと思っていたのに、水俣の調査では人間と自然との関係を取り入れず考えを進めることはできないと気づいた鶴見さんは、悩みます。そし、て社会に閉じこもらず自然をも取り入れて考えるという姿勢を選び、「内発的発展」という切り口を見出されたのです。発展は一律のものではなく、その土地にある自然や文化によってそれぞれに進められるものであるという考え方です。

水俣病を起こすような現代文明は、一律な進歩拡大を求めてきたところに問題があるということが見えてきたのです。これはまさにわたしが生きものについて、一つひとつの生きものはそれぞれに自分を生かす「自己創出系」であると捉えなければならないと気づいたことと、、ピタリと合う考え方です。そこにはアニミズムが生きてくるというところも重なりました。

・

「近代的な学問の中にいながら、アニミズムとは何を言うのか」と非難されそうです。しかし、学問を進めてきたからこそ自然の本質をそのまま見ることができるようになり、自然の中に入り込んで心と身体とで自然を実感していた狩猟採集時代の人々と同じものを感じ取ることになったのです。

詳述はしませんが、宮沢賢治の他にも南方熊楠(みなかたくまぐす)など科学への関心を持ちながらアニミズムの感覚を持つ人が日本にはいます。生命誌では、私たち人間が生きものの1つであるという事実を通して、現代社会におけるアニミズムの意味を考えます。日本はそれを考える良い場だと思いますので。

知ると同時に畏れる

この関係について、中沢新一さんが、「メビウスの帯」で考えるという興味深い示唆を与えてくださいました。メビウスの帯、つまり紙テープを一度ねじってから貼り合わせるとできる輪は、表と裏がつながっています。アニミズムの世界では、私たちが暮らす世界とカミの世界とがどちらでもあり得るという、メビウスの帯のような通路でつながっています。アイヌのクマ送りでは、あちらへ行ったクマがまた戻ってきてくれる、つまり通路を行ったり来たりするのです。

生命誌では、科学研究によって明らかになった生きものの姿を見つめ、その本質を知ることで世界観をつくりあげ、生き方を考えていきます。そこでは生きていることと死ぬこと、人間と自然など、一見分けられるもののように語られる事柄が、実はメビウスの帯の表と裏であると考えると、実態が見えてくるように思います。生きものの世界はこのような形でつながっているのです。

現代社会では、すべてを二元論で考えます。生命に関わることも生と死、男と女、遺伝と環境などと、あたかも両者が対立するものであるかのように語られます。けれども生きものの実態はきれいに二分されるものではありません。生と死も、男と女も、遺伝と環境も、入れ子になってつながっているのです。メビウスの帯です。すべてを二分し、時にそれを対立させたり○か×かを決めたりする現代を考えると、改めて、鶴見和子さんと話し合った生き方の大切さ、とくにいのちに対する畏れを抱くことの大切さを思います。

哲学者であり美学者である今道友信先生が科学を否定的に見る理由を、「科学は好奇心で動くからだ」とおっしゃいました。「珍しいこと、未知のことへの興味」は大事な能力だが、そこには対象に対する畏れがないと先生はたしなめられました。確かに生きものの操作には畏れはありません。

今道先生は、対象への知的な関心には驚き(タウマゼイン)が必要で、そこには知ることと同時に常に畏れがあるのだと語られました。狩猟採集社会にあった世界観であるアニミズムを、原始的とか遅れていると言って切り捨てることはせずに、現代の学問を生かしながら評価することです。恐れではなく畏れを持ち、「『私たち生きもの』の中の私」として地球で暮らす生き方が見え始めました。

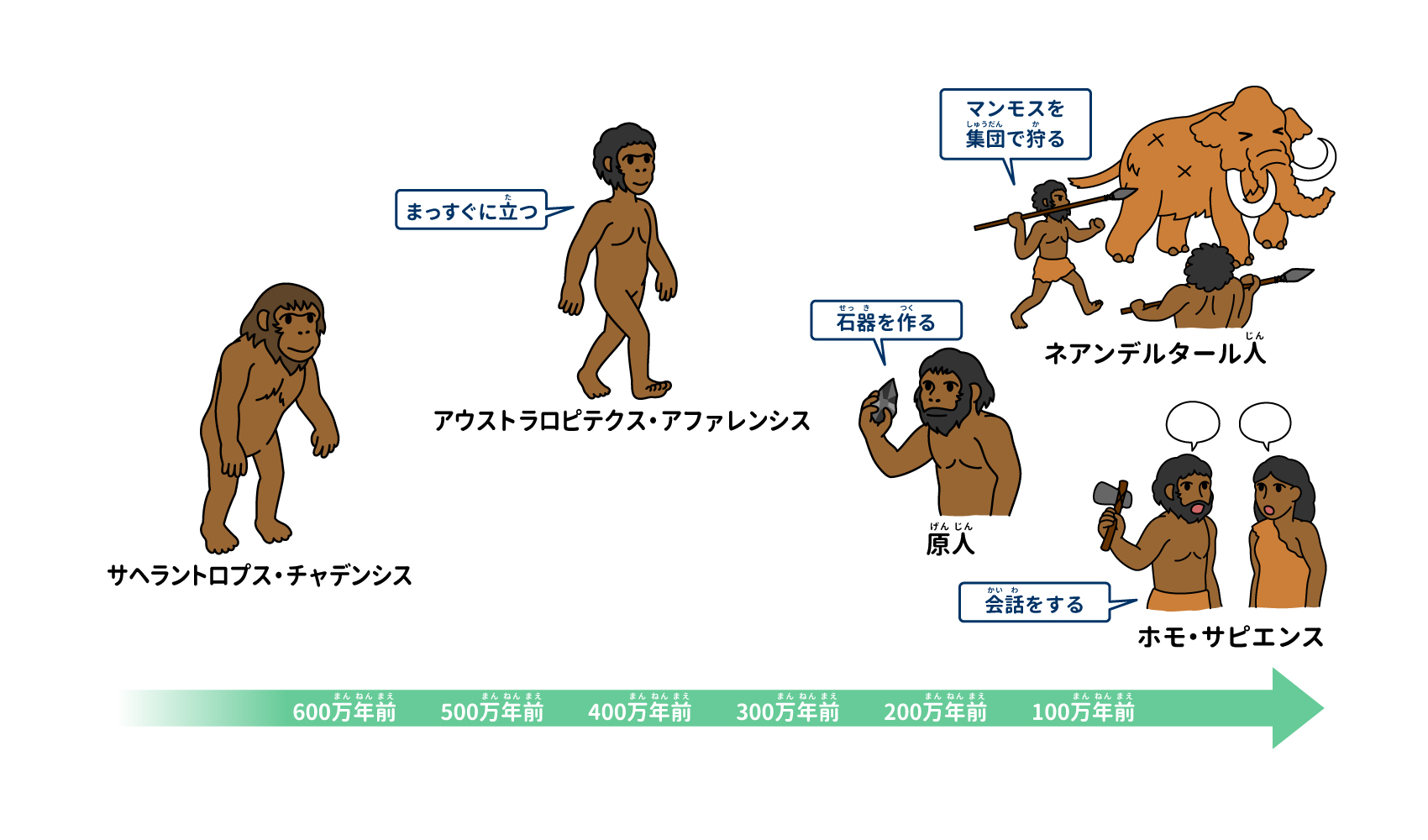

人間はどのように進化したの?

『人類はどこで間違えたのか――土とヒトの生命誌』

気候変動、パンデミック、格差、戦争……20万年におよぶ人類史が岐路に立つ今、あらためて我々の生き方が問われている。独自の生命誌研究のパイオニアが科学の知見をもとに、古今東西の思想や文化芸術、実践活動などの成果をも取り入れて「本来の道」を探る。

第2部 ホモ・サピエンス20万年――人間らしさの深まりへ より

17 狩猟採集という生き方を現代の目で見る

古代人は現代人と同じホモ・サピエンス

40億年の歴史を持つ生きものたちの1つとしての人間が、「『私たち生きもの』の中の私」を意識しながら、「他の生きものたちと連続しながら不連続」という特殊性を生かした暮らし方を探るというテーマは決まりました。それは科学技術社会である現代社会の持つ問題点の見直しです。でも、科学技術社会はこの100年ほどのこと、長く見つもっても18世紀に起きた産業革命以後のことです。それ以前の農耕文明も1万年ほどですから、人間の歴史の中に置けば決して長くはありません。認知革命という人間独自の革命を起こした後も、人類は基本的に他の生きものたちとの連続性が大きい狩猟採集生活をしていたのです。そこで、現代社会での生き方だけを人間のありようとする思い込みを捨てて、狩猟採集生活をていねいに見ていくと、本来の道が見えてくるかもしれない。生命誌の立場からはどうしても考えてみたいアプローチなのです。

他の生きものと共通性の高いとされる狩猟採集時代は、これまで人間としての能力を充分発揮していない、価値のない時代と位置づけられてきました。しかし最近になぅて、考古学、人類学、脳科学、心理学などさまざまな分野の研究から、この時代を生きた人間は決して現代人より劣った生き方をしているとは言えないと考えられるようになりました。まずその身体能力や心のはたらきは、基本的にいまの私たちと同じであることがわかっています。身体感覚を生かした環境への対応など、現代人より優れているところがあることも明らかにされています。生きものとしての基本構造は同じであり、神体や古悪露の持つ能力は環境に応じて発揮されるのですから、複雑な自然の中で単純な道具を用いて暮らしている古代人の方が優れている部分があってもふしぎではありません。

狩猟採集生活の間に言葉や芸術を生み、石器などの道具を改良し、土器もつくるようになりました。家族やその集まりである仲間づくりも、少しずつ形を整えていきました。ゆっくりとしたテンポではありますが、他の動物とは異なる、人間としての暮らしができ上がっていったのです。

そこで、狩猟採集という人間社会の始まりを見ることで、私たちは本来どのような暮らし方を望み、どのような暮らしを幸せと感じるのだろうかと考えてみたいのですが、これは非常に難しいことです。というのも、7万年ほど前にアフリカを出たホモ・サピエンス(これ以前にもアフリカを出る例はありましたが、本格的出アフリカはこの時)はまず中東からユーラシア大陸の中で拡散を始め、さらにはオーストラリアへ、その後南北アメリカ大陸へと広がっていきました。日本列島にっも3万8000年前には渡ってきていたことがわかっています。

このような地球のあらゆる場所での暮らしが一様なはずはありません。社会の最終段階dの人口は数百万人(500万~800万)とされていますが、これらの人々は言語も文化も多様でした。その土地の自然に合わせた暮らし方が生まれ、文化が育っていくのであり、この多様性は重要です。その底には普遍性があるはずであり、生命誌としては多様と普遍を重ねて探りたいと思います。

地球に生きるというグローバルを

このように地球全体に広がった大型の生きものは他にはいません。同じ時にアフリカの森で暮らしていたチンパンジー、ボノボ、ゴリラなどの霊長類仲間は今も変わらずアフリカにいます。人間だけがグローバルな存在。このユニークさには注目しなければなりません。新しい土地へ移って生きていくためには、新しい生き方が必要になります。雪の降る平原、気圧の低い高地など、さまざまな気候の土地に暮らす間に身体的変化も起きましたが、それ以上に自然をよく知ってそれを活用する工夫がなされました。他の生きものとの違いは大きくなっていきます。

現代はグローバル社会と言われます。本来祖先を1つとする仲間なのですから、世界中の人が地域や国のレベルを超えて、つながる社会になるのは好ましいことです。けれどもグローバル社会の実態は、交通手段が発達し、情報化社会になる中、資本主義における経済競争の勝者が「グローバル企業」となって世界を席巻しているのです。これを支えているのは単一の価値観です。多様な自然の中で生まれた多様な文化を持つ集団が相互に交流し合い、多様性を尊重しながらつながりをつくっていくのが地球。つまりブローブで暮らす生きものとしての生き方であるのに、今のグローバルはそうなってはいません。