丁未の乱とは 社会の人気・最新記事を集めました - はてな (original) (raw)

丁未の乱

(

社会

)

【

ていびのらん

】

日本の飛鳥時代に起きた内乱。仏教の礼拝を巡って大臣の蘇我馬子と対立した大連の物部守屋が乱を起こして、滅ぼされた。

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ

上古への情熱•1年前

継体持統④:崇峻天皇暗殺の真犯人は誰か? 新しい仏教王朝を開いた用明天皇は天然痘に斃れ短命で終わる。激動の東アジア情勢に対応するため崇峻天皇が用明天皇を嗣ぐ。何故、後継が崇峻天皇なのか。不満を持つ人々がいた。 587年丁未の乱 仏教導入は天然痘パンデミック対策でもあったが、肝心の仏教王朝の開祖である用明天皇が587年に天然痘に斃れる。 これに守旧派が勢いづく。敏達皇后のちの推古天皇から天皇位を奪い新しい天皇を立てるために動き出した。 用明天皇崩御直前に中臣勝海は太子彦人皇子を擁立するため太子のもとに駆けつけるが、推古天皇と通じていた太子彦人皇子は中臣勝海を殺してしまう。 おそらく当初は守旧派が大勢を占めていたであろうが、これで形勢が逆…

新しい仏教王朝を開いた用明天皇は天然痘に斃れ短命で終わる。激動の東アジア情勢に対応するため崇峻天皇が用明天皇を嗣ぐ。何故、後継が崇峻天皇なのか。不満を持つ人々がいた。 587年丁未の乱 仏教導入は天然痘パンデミック対策でもあったが、肝心の仏教王朝の開祖である用明天皇が587年に天然痘に斃れる。 これに守旧派が勢いづく。敏達皇后のちの推古天皇から天皇位を奪い新しい天皇を立てるために動き出した。 用明天皇崩御直前に中臣勝海は太子彦人皇子を擁立するため太子のもとに駆けつけるが、推古天皇と通じていた太子彦人皇子は中臣勝海を殺してしまう。 おそらく当初は守旧派が大勢を占めていたであろうが、これで形勢が逆…

#崇峻天皇#用明天皇#聖徳太子#物部守屋#丁未の乱#竹田皇子#難波皇子#春日皇子

ネットで話題

もっと見る

8ブックマーク【玉造稲荷神社】弥生・古墳時代の玉作、丁未の乱の戦場、豊臣・徳川期は大坂城の鎮守 【時の地層】 - ものづくりとことだまの国

www.zero-position.com

www.zero-position.com

関連ブログ

上古への情熱•1年前

継体持統②:用明天皇の不思議 穴穂部皇子の行動を見る限り、敏達皇后である推古天皇が天皇としての権威をずっと握っていて、用明天皇は天皇としては権威のない執政権を持つ王であったように見える。 革新派:用明天皇即位の背景 500年代に入り朝鮮半島権益を巡る外交問題が活発化。田舎者国家である倭国にとって外国文化の受容は外交戦略上重要であったはずで、仏教は500年代の外交官にとって必須の教養になっていたと思われる。 最先端の文化に染まった人々が、古来の習俗に反抗するのは世の常であり、用明天皇も即位前に神道に挑戦するようなトラブルを起こしたようだ。※敏達7年に伊勢神宮に仕えさせた敏達天皇皇女の菟道皇女を池辺皇子が犯す事件があり、池辺皇…

穴穂部皇子の行動を見る限り、敏達皇后である推古天皇が天皇としての権威をずっと握っていて、用明天皇は天皇としては権威のない執政権を持つ王であったように見える。 革新派:用明天皇即位の背景 500年代に入り朝鮮半島権益を巡る外交問題が活発化。田舎者国家である倭国にとって外国文化の受容は外交戦略上重要であったはずで、仏教は500年代の外交官にとって必須の教養になっていたと思われる。 最先端の文化に染まった人々が、古来の習俗に反抗するのは世の常であり、用明天皇も即位前に神道に挑戦するようなトラブルを起こしたようだ。※敏達7年に伊勢神宮に仕えさせた敏達天皇皇女の菟道皇女を池辺皇子が犯す事件があり、池辺皇…

#用明天皇#穴穂部皇子#蘇我氏#物部氏#推古天皇#蘇我馬子#物部守屋#丁未の乱

古代史好きな28歳サラリーマンのブログ•2年前

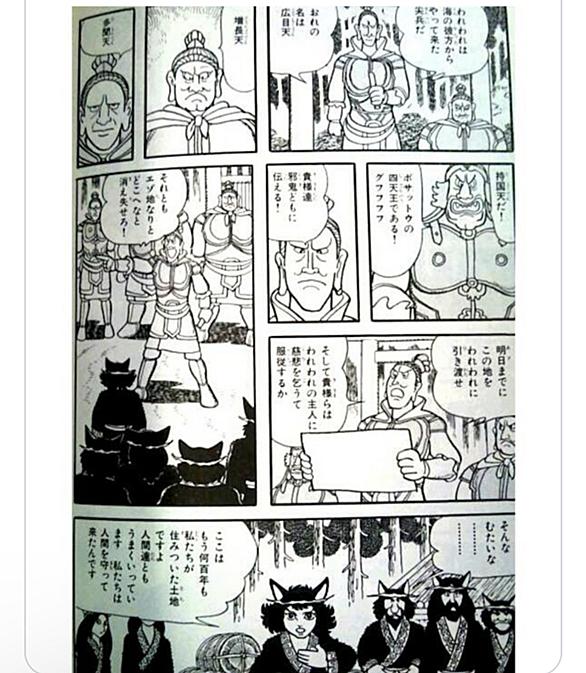

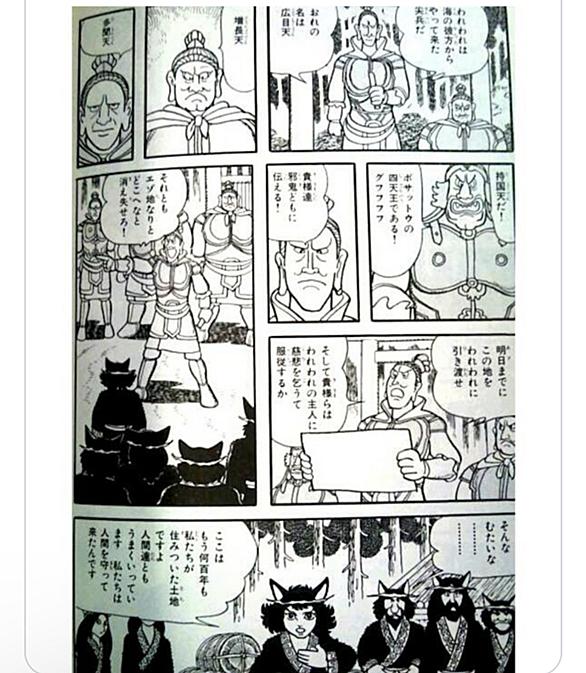

物部氏の没落〜仏教の伝来と飛鳥時代の始まり〜 手塚治虫『火の鳥 太陽編』 前回の記事では物部氏の祖先である饒速日(ニギハヤヒ)についてまとめてきました。物部氏は大和政権を支える有力な豪族として活躍していましたが、587年に起きた丁未の乱(ていびのらん)をきっかけに歴史の表舞台から姿を消してしまいます。 今回の記事では飛鳥時代が始まるきっかけとなった「丁未の乱」の背景について考えてみたいと思います。

手塚治虫『火の鳥 太陽編』 前回の記事では物部氏の祖先である饒速日(ニギハヤヒ)についてまとめてきました。物部氏は大和政権を支える有力な豪族として活躍していましたが、587年に起きた丁未の乱(ていびのらん)をきっかけに歴史の表舞台から姿を消してしまいます。 今回の記事では飛鳥時代が始まるきっかけとなった「丁未の乱」の背景について考えてみたいと思います。

#物部守屋#蘇我馬子#丁未の乱#仏教伝来#飛鳥時代

上古への情熱•2年前

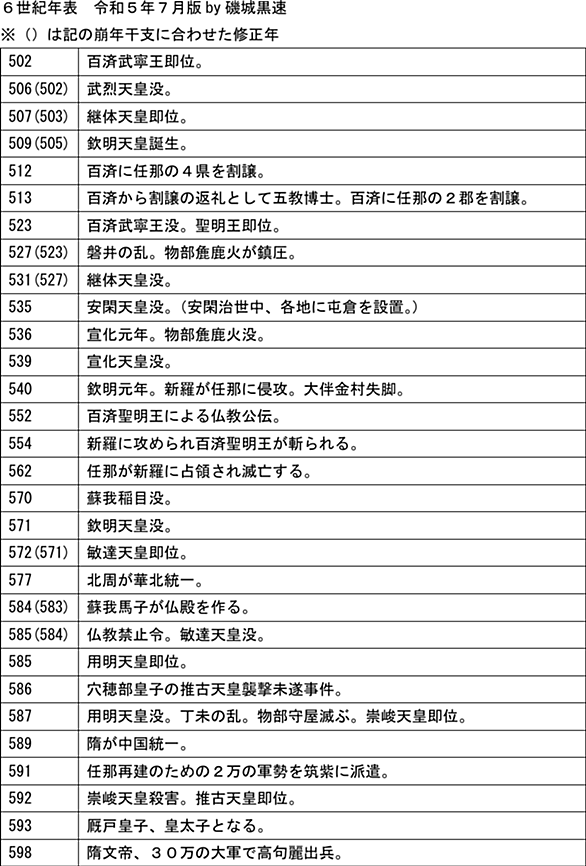

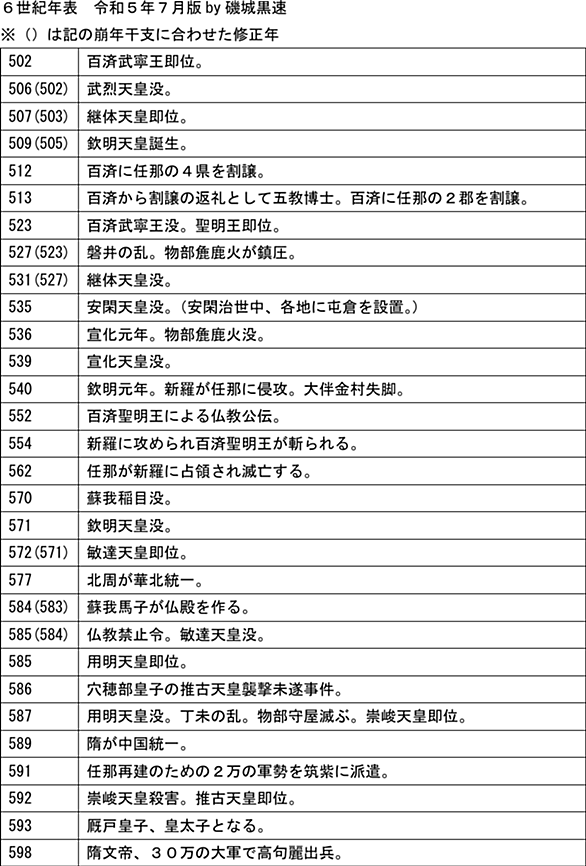

シナリオ:6世紀『磐井の乱が引き起こした二朝並立と蘇我氏の勃興』 系図(世代を修正した系図を作ってみる - 上古への情熱)から見えてくる世界。 今回は継体天皇から始まった6世紀の様子について。 502年(紀は506年)に豪族たちの総意で武烈天皇が排除され、503年(紀は507年)に継体天皇が擁立された。継体天皇と二人の皇子(後の安閑天皇と宣化天皇)が和珥系皇女に入婿する形で前世紀の血統の統一が目指された。結果はすぐに現れて継体3年(505年:紀は509年)に後の欽明天皇が生まれて、欽明天皇への皇統の継承が確定するかに見えた。 一方、国際情勢は苛烈化。任那の4県(512年)2郡(513年)を百済に割譲するなど、ジリ貧状態であった。北九州勢としては、せっかく仲哀…

系図(世代を修正した系図を作ってみる - 上古への情熱)から見えてくる世界。 今回は継体天皇から始まった6世紀の様子について。 502年(紀は506年)に豪族たちの総意で武烈天皇が排除され、503年(紀は507年)に継体天皇が擁立された。継体天皇と二人の皇子(後の安閑天皇と宣化天皇)が和珥系皇女に入婿する形で前世紀の血統の統一が目指された。結果はすぐに現れて継体3年(505年:紀は509年)に後の欽明天皇が生まれて、欽明天皇への皇統の継承が確定するかに見えた。 一方、国際情勢は苛烈化。任那の4県(512年)2郡(513年)を百済に割譲するなど、ジリ貧状態であった。北九州勢としては、せっかく仲哀…

#継体天皇#古代史#磐井の乱#丁未の乱#欽明天皇#崇神天皇#蘇我馬子#物部守屋

教養ドキュメントファンクラブ•3年前

3/14 BS-TBS にっぽん!歴史鑑定「古代史ミステリー!物部氏VS蘇我氏の争い」 日本初の宗教戦争・丁未の乱・・・じゃなかった 古代社会における最大の争いの一つ、物部氏と蘇我氏が争って物部氏が滅びた丁未の乱。この争いの元は崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏が仏教を巡って争った日本初の宗教戦争であると日本書紀の記述から長年いわれてきた。しかし近年の研究では実は真相は異なるのではという考えが有力となってきているという。確かに日本書紀の記述は嘘ばかりなのは常識でもあるが、ではいかなる真相であったのかというのが今回の内容。 まず日本書紀で言われている内容であるが、ヤマト政権の大王を支えていたのが物部氏と蘇我氏で、物部氏は軍事を司り、九州の磐井の乱を鎮圧したなどの実績があると言う。そして…

日本初の宗教戦争・丁未の乱・・・じゃなかった 古代社会における最大の争いの一つ、物部氏と蘇我氏が争って物部氏が滅びた丁未の乱。この争いの元は崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏が仏教を巡って争った日本初の宗教戦争であると日本書紀の記述から長年いわれてきた。しかし近年の研究では実は真相は異なるのではという考えが有力となってきているという。確かに日本書紀の記述は嘘ばかりなのは常識でもあるが、ではいかなる真相であったのかというのが今回の内容。 まず日本書紀で言われている内容であるが、ヤマト政権の大王を支えていたのが物部氏と蘇我氏で、物部氏は軍事を司り、九州の磐井の乱を鎮圧したなどの実績があると言う。そして…

#にっぽん!歴史鑑定#丁未の乱#蘇我馬子#物部守屋

www.zero-position.com

新しい仏教王朝を開いた用明天皇は天然痘に斃れ短命で終わる。激動の東アジア情勢に対応するため崇峻天皇が用明天皇を嗣ぐ。何故、後継が崇峻天皇なのか。不満を持つ人々がいた。 587年丁未の乱 仏教導入は天然痘パンデミック対策でもあったが、肝心の仏教王朝の開祖である用明天皇が587年に天然痘に斃れる。 これに守旧派が勢いづく。敏達皇后のちの推古天皇から天皇位を奪い新しい天皇を立てるために動き出した。 用明天皇崩御直前に中臣勝海は太子彦人皇子を擁立するため太子のもとに駆けつけるが、推古天皇と通じていた太子彦人皇子は中臣勝海を殺してしまう。 おそらく当初は守旧派が大勢を占めていたであろうが、これで形勢が逆…

新しい仏教王朝を開いた用明天皇は天然痘に斃れ短命で終わる。激動の東アジア情勢に対応するため崇峻天皇が用明天皇を嗣ぐ。何故、後継が崇峻天皇なのか。不満を持つ人々がいた。 587年丁未の乱 仏教導入は天然痘パンデミック対策でもあったが、肝心の仏教王朝の開祖である用明天皇が587年に天然痘に斃れる。 これに守旧派が勢いづく。敏達皇后のちの推古天皇から天皇位を奪い新しい天皇を立てるために動き出した。 用明天皇崩御直前に中臣勝海は太子彦人皇子を擁立するため太子のもとに駆けつけるが、推古天皇と通じていた太子彦人皇子は中臣勝海を殺してしまう。 おそらく当初は守旧派が大勢を占めていたであろうが、これで形勢が逆… 手塚治虫『火の鳥 太陽編』 前回の記事では物部氏の祖先である饒速日(ニギハヤヒ)についてまとめてきました。物部氏は大和政権を支える有力な豪族として活躍していましたが、587年に起きた丁未の乱(ていびのらん)をきっかけに歴史の表舞台から姿を消してしまいます。 今回の記事では飛鳥時代が始まるきっかけとなった「丁未の乱」の背景について考えてみたいと思います。

手塚治虫『火の鳥 太陽編』 前回の記事では物部氏の祖先である饒速日(ニギハヤヒ)についてまとめてきました。物部氏は大和政権を支える有力な豪族として活躍していましたが、587年に起きた丁未の乱(ていびのらん)をきっかけに歴史の表舞台から姿を消してしまいます。 今回の記事では飛鳥時代が始まるきっかけとなった「丁未の乱」の背景について考えてみたいと思います。 系図(世代を修正した系図を作ってみる - 上古への情熱)から見えてくる世界。 今回は継体天皇から始まった6世紀の様子について。 502年(紀は506年)に豪族たちの総意で武烈天皇が排除され、503年(紀は507年)に継体天皇が擁立された。継体天皇と二人の皇子(後の安閑天皇と宣化天皇)が和珥系皇女に入婿する形で前世紀の血統の統一が目指された。結果はすぐに現れて継体3年(505年:紀は509年)に後の欽明天皇が生まれて、欽明天皇への皇統の継承が確定するかに見えた。 一方、国際情勢は苛烈化。任那の4県(512年)2郡(513年)を百済に割譲するなど、ジリ貧状態であった。北九州勢としては、せっかく仲哀…

系図(世代を修正した系図を作ってみる - 上古への情熱)から見えてくる世界。 今回は継体天皇から始まった6世紀の様子について。 502年(紀は506年)に豪族たちの総意で武烈天皇が排除され、503年(紀は507年)に継体天皇が擁立された。継体天皇と二人の皇子(後の安閑天皇と宣化天皇)が和珥系皇女に入婿する形で前世紀の血統の統一が目指された。結果はすぐに現れて継体3年(505年:紀は509年)に後の欽明天皇が生まれて、欽明天皇への皇統の継承が確定するかに見えた。 一方、国際情勢は苛烈化。任那の4県(512年)2郡(513年)を百済に割譲するなど、ジリ貧状態であった。北九州勢としては、せっかく仲哀… 日本初の宗教戦争・丁未の乱・・・じゃなかった 古代社会における最大の争いの一つ、物部氏と蘇我氏が争って物部氏が滅びた丁未の乱。この争いの元は崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏が仏教を巡って争った日本初の宗教戦争であると日本書紀の記述から長年いわれてきた。しかし近年の研究では実は真相は異なるのではという考えが有力となってきているという。確かに日本書紀の記述は嘘ばかりなのは常識でもあるが、ではいかなる真相であったのかというのが今回の内容。 まず日本書紀で言われている内容であるが、ヤマト政権の大王を支えていたのが物部氏と蘇我氏で、物部氏は軍事を司り、九州の磐井の乱を鎮圧したなどの実績があると言う。そして…

日本初の宗教戦争・丁未の乱・・・じゃなかった 古代社会における最大の争いの一つ、物部氏と蘇我氏が争って物部氏が滅びた丁未の乱。この争いの元は崇仏派の蘇我氏と排仏派の物部氏が仏教を巡って争った日本初の宗教戦争であると日本書紀の記述から長年いわれてきた。しかし近年の研究では実は真相は異なるのではという考えが有力となってきているという。確かに日本書紀の記述は嘘ばかりなのは常識でもあるが、ではいかなる真相であったのかというのが今回の内容。 まず日本書紀で言われている内容であるが、ヤマト政権の大王を支えていたのが物部氏と蘇我氏で、物部氏は軍事を司り、九州の磐井の乱を鎮圧したなどの実績があると言う。そして…