平兼盛とは 読書の人気・最新記事を集めました - はてな (original) (raw)

平兼盛

(

読書

)

【

たいらのかねもり

】

平安時代中期の歌人。三十六歌仙の一人で、藤原公任には高く評価されている。

生年不詳、正暦元(990)年没。

父は平篤行とされ、光孝天皇の五代の子孫であるとされているが、篤望王の子であるともいう*1。

従五位上駿河守として没。

歌合や屏風絵の分野で活躍し、とくに天徳内裏歌合においては、壬生忠見との「初恋」の題での和歌をめぐる争いは説話化されて有名。安和元(968)年には冷泉天皇の大嘗会屏風絵を詠進。

恵慶法師、大中臣能宣、源重之らと交流もあった。

『後撰和歌集』以下の勅撰集に八十九首が入集。家集は『兼盛集』

*1:http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/6188/hentaf/20040229.html 参照のこと

このタグの解説についてこの解説文は、すでに終了したサービス「はてなキーワード」内で有志のユーザーが作成・編集した内容に基づいています。その正確性や網羅性をはてなが保証するものではありません。問題のある記述を発見した場合には、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

関連ブログ

野島春樹の沈思黙考•1ヶ月前

平兼盛(たいらのかねもり) 平兼盛の生涯 平兼盛(たいらのかねもり)は、平安時代中期の貴族であり、優れた歌人として知られています。 出自と家族背景 平兼盛は光孝天皇の玄孫であり、もともとは「兼盛王」と称していましたが、臣籍降下して平姓を名乗るようになりました。彼の父は平篤行であり、筑前守を務めた人物です。家系的には光孝平氏に属し、貴族としての立場を持ちながらも、官位には恵まれなかったとされています。 官職と政治的立場 彼は大学寮で紀伝道を学び、寮試に及第して擬文章生となりました。その後、村上天皇の即位に際して従五位下に叙爵され、臣籍降下後は越前権守、山城介、大監物、駿河守などの地方官を歴任しました。最終的な官位は従五位上…

平兼盛の生涯 平兼盛(たいらのかねもり)は、平安時代中期の貴族であり、優れた歌人として知られています。 出自と家族背景 平兼盛は光孝天皇の玄孫であり、もともとは「兼盛王」と称していましたが、臣籍降下して平姓を名乗るようになりました。彼の父は平篤行であり、筑前守を務めた人物です。家系的には光孝平氏に属し、貴族としての立場を持ちながらも、官位には恵まれなかったとされています。 官職と政治的立場 彼は大学寮で紀伝道を学び、寮試に及第して擬文章生となりました。その後、村上天皇の即位に際して従五位下に叙爵され、臣籍降下後は越前権守、山城介、大監物、駿河守などの地方官を歴任しました。最終的な官位は従五位上…

#平兼盛#和歌・短歌#文学#日本文学

ネットで話題

もっと見る

7ブックマーク「忍ぶれど色に出にけりわが恋は」 平兼盛 内裏歌合での名勝負の勝者となった歌 - 安心感の研究 by 暖淡堂

dantandho.hatenadiary.com

dantandho.hatenadiary.com

6ブックマーク平兼盛(40番) 忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は物や思ふと 人の問ふまで💐 - 源氏物語&古典🪷〜笑う門には福来る🌸少納言日記🌸

syounagon.hatenablog.com

syounagon.hatenablog.com

関連ブログ

野島春樹の沈思黙考•1ヶ月前

百人一首 四十番 平兼盛(たいらのかねもり) 忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は 物や思ふと 人の問ふまで (しのぶれど いろにいでにけり わがこひは ものやおもふと ひとのとふまで) 平兼盛 〈現代語訳・口語訳〉 人に知られまいと恋しい思いを隠していたけれど、とうとう隠し切れずに顔色に出てしまったことだ。何か物思いをしているのではと、人が尋ねるほどまでに。 平兼盛(たいらのかねもり)

忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は 物や思ふと 人の問ふまで (しのぶれど いろにいでにけり わがこひは ものやおもふと ひとのとふまで) 平兼盛 〈現代語訳・口語訳〉 人に知られまいと恋しい思いを隠していたけれど、とうとう隠し切れずに顔色に出てしまったことだ。何か物思いをしているのではと、人が尋ねるほどまでに。 平兼盛(たいらのかねもり)

#平兼盛#和歌・短歌#百人一首#古典#文学#日本文学

徒然なるままに•8ヶ月前

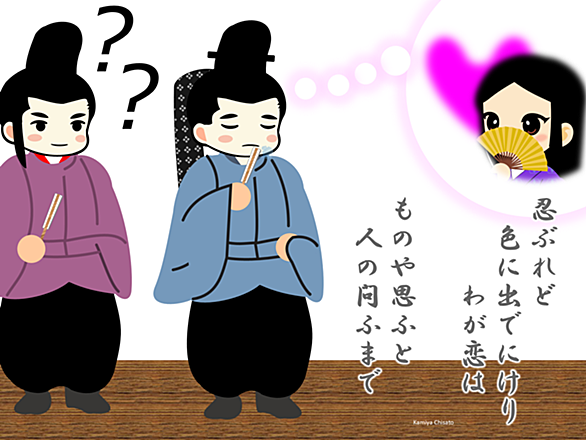

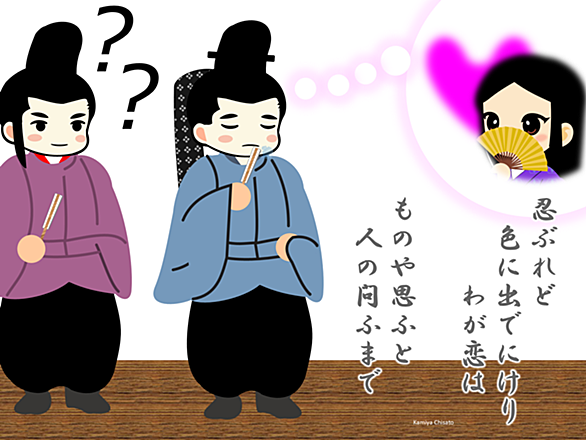

忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は ものや思ふと 人の問ふまで(平兼盛) 百人一首のイメージをPowerPointで描くシリーズの最新作です。 平兼盛が「内裏歌合」で「恋」のお題で詠んだ歌だそうです。

百人一首のイメージをPowerPointで描くシリーズの最新作です。 平兼盛が「内裏歌合」で「恋」のお題で詠んだ歌だそうです。

#忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は ものや思ふと 人の問ふまで#百人一首#パワポ絵#平兼盛

源氏物語&古典🪷〜笑う門には福来る🌸少納言日記🌸•2年前

【源氏物語446 第14帖 澪標20】紫の上に明石の君の姫君の話をした。京に呼び貴女に見せよう。憎んではいけませんよと言う源氏。紫の上は恨み言を言うが、源氏は悲しくなり涙ぐむ。 夫人には明石の話をあまりしないのであるが、 ほかから聞こえて来て不快にさせてはと思って、 源氏は明石の君の出産の話をした。 「人生は意地の悪いものですね。 そうありたいと思うあなたにはできそうでなくて、 そんな所に子が生まれるなどとは。 しかも女の子ができたのだからね、 悲観してしまう。 うっちゃって置いてもいいのだけれど、 そうもできないことでね、 親であって見ればね。 京へ呼び寄せてあなたに見せてあげましょう。 憎んではいけませんよ」 「いつも私がそんな女であるとしてあなたに言われるかと思うと 私自身もいやになります。 けれど女が恨みやすい性質になるのはこんなことばかりが あるからなのでし…

夫人には明石の話をあまりしないのであるが、 ほかから聞こえて来て不快にさせてはと思って、 源氏は明石の君の出産の話をした。 「人生は意地の悪いものですね。 そうありたいと思うあなたにはできそうでなくて、 そんな所に子が生まれるなどとは。 しかも女の子ができたのだからね、 悲観してしまう。 うっちゃって置いてもいいのだけれど、 そうもできないことでね、 親であって見ればね。 京へ呼び寄せてあなたに見せてあげましょう。 憎んではいけませんよ」 「いつも私がそんな女であるとしてあなたに言われるかと思うと 私自身もいやになります。 けれど女が恨みやすい性質になるのはこんなことばかりが あるからなのでし…

#平兼盛#忍れど#源氏物語#紫の上#明石の上

源氏物語&古典🪷〜笑う門には福来る🌸少納言日記🌸•2年前

【源氏物語413 第13帖 明石75】明石入道は出立の日の饗応を設け、皆に立派な旅装一揃いづつ、源氏の衣服は精選して調整した。狩衣のところに明石の上の歌があった。 出立の日の饗応《きょうおう》を入道は派手に設けた。 全体の人へ餞別《せんべつ》に りっぱな旅装一揃《そろ》いずつを出すこともした。 いつの間にこの用意がされたのであるかと驚くばかりであった。 源氏の衣服はもとより質を精選して調製してあった。 幾個かの衣櫃《ころもびつ》が 列に加わって行くことになっているのである。 今日着て行く狩衣《かりぎぬ》の一所に女の歌が、 寄る波に たち重ねたる 旅衣 しほどけしとや 人のいとはん と書かれてあるのを見つけて、 立ちぎわではあったが源氏は返事を書いた。 かたみにぞ かふべかりける 逢ふことの 日数へだてん 中の衣を というのである。 🍂🎼秋雨と共に(Aut…

出立の日の饗応《きょうおう》を入道は派手に設けた。 全体の人へ餞別《せんべつ》に りっぱな旅装一揃《そろ》いずつを出すこともした。 いつの間にこの用意がされたのであるかと驚くばかりであった。 源氏の衣服はもとより質を精選して調製してあった。 幾個かの衣櫃《ころもびつ》が 列に加わって行くことになっているのである。 今日着て行く狩衣《かりぎぬ》の一所に女の歌が、 寄る波に たち重ねたる 旅衣 しほどけしとや 人のいとはん と書かれてあるのを見つけて、 立ちぎわではあったが源氏は返事を書いた。 かたみにぞ かふべかりける 逢ふことの 日数へだてん 中の衣を というのである。 🍂🎼秋雨と共に(Aut…

#恵慶法師#清原元輔#平兼盛#寄る波にたち重ねたる旅衣しほどけしとや人のいとはん#かたみにぞかふべかりける逢ふことの日数へだてん中の衣を

源氏物語&古典🪷〜笑う門には福来る🌸少納言日記🌸•2年前

【源氏物語351 第13帖 明石13】明石入道の申し入れを受け、例の四、五人だけが源氏を守って乗船した。清い涼しい風が吹いて来て、船は飛ぶように明石へ着いた。 「知るべのない所へ来まして、 いろいろな災厄にあっていましても、 京のほうからは見舞いを言い送ってくれる者もありませんから、 ただ大空の月日だけを 昔馴染《なじみ》のものと思ってながめているのですが、 今日船を私のために寄せてくだすってありがたく思います。 明石には私の隠栖《いんせい》に適した場所があるでしょうか」 入道は申し入れの受けられたことを非常によろこんで、 恐縮の意を表してきた。 ともかく夜が明けきらぬうちに 船へお乗りになるがよいということになって、 例の四、五人だけが源氏を護《まも》って乗船した。 入道の話のような清い涼しい風が吹いて来て、 船は飛ぶように明石へ着いた。 それはほ…

「知るべのない所へ来まして、 いろいろな災厄にあっていましても、 京のほうからは見舞いを言い送ってくれる者もありませんから、 ただ大空の月日だけを 昔馴染《なじみ》のものと思ってながめているのですが、 今日船を私のために寄せてくだすってありがたく思います。 明石には私の隠栖《いんせい》に適した場所があるでしょうか」 入道は申し入れの受けられたことを非常によろこんで、 恐縮の意を表してきた。 ともかく夜が明けきらぬうちに 船へお乗りになるがよいということになって、 例の四、五人だけが源氏を護《まも》って乗船した。 入道の話のような清い涼しい風が吹いて来て、 船は飛ぶように明石へ着いた。 それはほ…

#平兼盛#天徳内裏歌合#村上天皇#源氏物語#明石

源氏物語&古典🪷〜笑う門には福来る🌸少納言日記🌸•2年前

【源氏物語226 第十帖 賢木38】源氏は、朝顔の斎院に手紙を送った。お返事の手紙の字は斎院のお字には細かな味わいはないが、高雅で漢字のくずし方など巧みである。 斎院のいられる加茂はここに近い所であったから 手紙を送った。 女房の中将あてのには、 『物思いがつのって、とうとう家を離れ、 こんな所に宿泊していますことも、 だれのためであるかとはだれもご存じのないことでしょう。』 などと恨みが述べてあった。 当の斎院には、 かけまくも 畏《かしこ》けれども そのかみの 秋思ほゆる 木綿襷《ゆふだすき》かな 昔を今にしたいと思いましてもしかたのないことですね。 自分の意志で取り返しうるもののように。 となれなれしく書いた浅緑色の手紙を、 榊《さかき》に木綿《ゆう》をかけ 神々《こうごう》しくした枝につけて送ったのである。 中将の返事は、 同じような日ばかりの…

斎院のいられる加茂はここに近い所であったから 手紙を送った。 女房の中将あてのには、 『物思いがつのって、とうとう家を離れ、 こんな所に宿泊していますことも、 だれのためであるかとはだれもご存じのないことでしょう。』 などと恨みが述べてあった。 当の斎院には、 かけまくも 畏《かしこ》けれども そのかみの 秋思ほゆる 木綿襷《ゆふだすき》かな 昔を今にしたいと思いましてもしかたのないことですね。 自分の意志で取り返しうるもののように。 となれなれしく書いた浅緑色の手紙を、 榊《さかき》に木綿《ゆう》をかけ 神々《こうごう》しくした枝につけて送ったのである。 中将の返事は、 同じような日ばかりの…

#平兼盛#歌合#木綿襷#かけまくもかしこけれどもそのかみの秋思ほゆるゆふだすきかな#そのかみやいかがはありし木綿襷心にかけて忍ぶらんゆゑ

源氏物語&古典🪷〜笑う門には福来る🌸少納言日記🌸•2年前

【源氏物語212 第十帖 賢木24】尚侍との逢瀬‥暁月夜、一面の霧の中歩いている姿を承香の女御の兄に目撃されてしまった源氏 心から かたがた袖《そで》を 濡《ぬ》らすかな 明くと教ふる 声につけても 尚侍のこう言う様子はいかにもはかなそうであった。 歎《なげ》きつつ 我が世はかくて 過ぐせとや 胸のあくべき 時ぞともなく 落ち着いておられなくて源氏は別れて出た。 まだ朝に遠い暁月夜で、 霧が一面に降っている中を 簡単な狩衣《かりぎぬ》姿で歩いて行く源氏は美しかった。 この時に承香殿《じょうきょうでん》の女御《にょご》の兄である 頭中将《とうのちゅうじょう》が、 藤壺《ふじつぼ》の御殿から出て、 月光の蔭《かげ》になっている立蔀《たてじとみ》の前に立っていたのを、 不幸にも源氏は知らずに来た。 批難の声はその人たちの…

心から かたがた袖《そで》を 濡《ぬ》らすかな 明くと教ふる 声につけても 尚侍のこう言う様子はいかにもはかなそうであった。 歎《なげ》きつつ 我が世はかくて 過ぐせとや 胸のあくべき 時ぞともなく 落ち着いておられなくて源氏は別れて出た。 まだ朝に遠い暁月夜で、 霧が一面に降っている中を 簡単な狩衣《かりぎぬ》姿で歩いて行く源氏は美しかった。 この時に承香殿《じょうきょうでん》の女御《にょご》の兄である 頭中将《とうのちゅうじょう》が、 藤壺《ふじつぼ》の御殿から出て、 月光の蔭《かげ》になっている立蔀《たてじとみ》の前に立っていたのを、 不幸にも源氏は知らずに来た。 批難の声はその人たちの…

#朧月夜#平兼盛#藤原実方#心からかたがた袖を濡らすかな明くと教ふる声につけても#歎きつつ我が世はかくて過ぐせとや胸のあくべき時ぞともなく

源氏物語&古典文学を聴く🪷〜少納言チャンネル&古文🌿•2年前

平兼盛〈たいらのかねもり〉(40番) 🌹拾遺集🌹恋一・622 忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は物や思ふと 人の問ふまで💐 💠平兼盛(40番) 🌹拾遺集🌹恋一・622 忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は物や思ふと 人の問ふまで💐 〜人に知られまいと恋しい思いを隠していたのに、 とうとう隠し切れずに顔色に出てしまった。 何か物思いをしているのではと、 人が尋ねるほどまでに…。 💠 平 兼盛 💠 たいらのかねもり (生年不明~990年) 三十六歌仙のひとり。 天徳四年(960年)、村上天皇の頃に歌合せが行われた折、 兼盛はこの和歌で 壬生忠見の和歌と競い合いました。 優劣つけがたい名歌でしたが、 天皇がこの歌を小さく口ずさんだので、 この平兼盛の和歌が選ばれたと伝えられています。 【ふるさと納税】 南部鉄器 鉄板27c…

💠平兼盛(40番) 🌹拾遺集🌹恋一・622 忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は物や思ふと 人の問ふまで💐 〜人に知られまいと恋しい思いを隠していたのに、 とうとう隠し切れずに顔色に出てしまった。 何か物思いをしているのではと、 人が尋ねるほどまでに…。 💠 平 兼盛 💠 たいらのかねもり (生年不明~990年) 三十六歌仙のひとり。 天徳四年(960年)、村上天皇の頃に歌合せが行われた折、 兼盛はこの和歌で 壬生忠見の和歌と競い合いました。 優劣つけがたい名歌でしたが、 天皇がこの歌を小さく口ずさんだので、 この平兼盛の和歌が選ばれたと伝えられています。 【ふるさと納税】 南部鉄器 鉄板27c…

#平兼盛#忍ぶ恋#歌合#村上天皇#源氏物語

源氏物語&古典🪷〜笑う門には福来る🌸少納言日記🌸•2年前

源氏の返事は赤い花の歌🌷【源氏物語96 第六帖 末摘花16】命婦はおかしくて笑った。宮家では女房達が集まって手紙を読んだ 「くれなゐの ひとはな衣《ごろも》 うすくとも ひたすら朽たす 名をし立てずば」 その我慢も人生の勤めでございますよ」 理解があるらしくこんなことを言っている命婦も たいした女ではないが、 せめてこれだけの才分でもあの人にあればよかったと 源氏は残念な気がした。 身分が身分である、 自分から捨てられたというような気の毒な名は 立てさせたくないと思うのが 源氏の真意だった。 ここへ伺候して来る人の足音がしたので、 「これを隠そうかね。 男はこんな真似も時々しなくてはならないのかね」 源氏はいまいましそうに言った。 なぜお目にかけたろう、 自分までが浅薄な人間に思われるだけだったと恥ずかしくなり …

「くれなゐの ひとはな衣《ごろも》 うすくとも ひたすら朽たす 名をし立てずば」 その我慢も人生の勤めでございますよ」 理解があるらしくこんなことを言っている命婦も たいした女ではないが、 せめてこれだけの才分でもあの人にあればよかったと 源氏は残念な気がした。 身分が身分である、 自分から捨てられたというような気の毒な名は 立てさせたくないと思うのが 源氏の真意だった。 ここへ伺候して来る人の足音がしたので、 「これを隠そうかね。 男はこんな真似も時々しなくてはならないのかね」 源氏はいまいましそうに言った。 なぜお目にかけたろう、 自分までが浅薄な人間に思われるだけだったと恥ずかしくなり …

#平兼盛#三笠山#たたらめ#掻練#逢はぬ夜を隔つる中の衣手に重ねていとど身も沁みよとや

dantandho.hatenadiary.com

syounagon.hatenablog.com

百人一首のイメージをPowerPointで描くシリーズの最新作です。 平兼盛が「内裏歌合」で「恋」のお題で詠んだ歌だそうです。

百人一首のイメージをPowerPointで描くシリーズの最新作です。 平兼盛が「内裏歌合」で「恋」のお題で詠んだ歌だそうです。 平兼盛の生涯 平兼盛(たいらのかねもり)は、平安時代中期の貴族であり、優れた歌人として知られています。 出自と家族背景 平兼盛は光孝天皇の玄孫であり、もともとは「兼盛王」と称していましたが、臣籍降下して平姓を名乗るようになりました。彼の父は平篤行であり、筑前守を務めた人物です。家系的には光孝平氏に属し、貴族としての立場を持ちながらも、官位には恵まれなかったとされています。 官職と政治的立場 彼は大学寮で紀伝道を学び、寮試に及第して擬文章生となりました。その後、村上天皇の即位に際して従五位下に叙爵され、臣籍降下後は越前権守、山城介、大監物、駿河守などの地方官を歴任しました。最終的な官位は従五位上…

平兼盛の生涯 平兼盛(たいらのかねもり)は、平安時代中期の貴族であり、優れた歌人として知られています。 出自と家族背景 平兼盛は光孝天皇の玄孫であり、もともとは「兼盛王」と称していましたが、臣籍降下して平姓を名乗るようになりました。彼の父は平篤行であり、筑前守を務めた人物です。家系的には光孝平氏に属し、貴族としての立場を持ちながらも、官位には恵まれなかったとされています。 官職と政治的立場 彼は大学寮で紀伝道を学び、寮試に及第して擬文章生となりました。その後、村上天皇の即位に際して従五位下に叙爵され、臣籍降下後は越前権守、山城介、大監物、駿河守などの地方官を歴任しました。最終的な官位は従五位上…

夫人には明石の話をあまりしないのであるが、 ほかから聞こえて来て不快にさせてはと思って、 源氏は明石の君の出産の話をした。 「人生は意地の悪いものですね。 そうありたいと思うあなたにはできそうでなくて、 そんな所に子が生まれるなどとは。 しかも女の子ができたのだからね、 悲観してしまう。 うっちゃって置いてもいいのだけれど、 そうもできないことでね、 親であって見ればね。 京へ呼び寄せてあなたに見せてあげましょう。 憎んではいけませんよ」 「いつも私がそんな女であるとしてあなたに言われるかと思うと 私自身もいやになります。 けれど女が恨みやすい性質になるのはこんなことばかりが あるからなのでし…

夫人には明石の話をあまりしないのであるが、 ほかから聞こえて来て不快にさせてはと思って、 源氏は明石の君の出産の話をした。 「人生は意地の悪いものですね。 そうありたいと思うあなたにはできそうでなくて、 そんな所に子が生まれるなどとは。 しかも女の子ができたのだからね、 悲観してしまう。 うっちゃって置いてもいいのだけれど、 そうもできないことでね、 親であって見ればね。 京へ呼び寄せてあなたに見せてあげましょう。 憎んではいけませんよ」 「いつも私がそんな女であるとしてあなたに言われるかと思うと 私自身もいやになります。 けれど女が恨みやすい性質になるのはこんなことばかりが あるからなのでし… 出立の日の饗応《きょうおう》を入道は派手に設けた。 全体の人へ餞別《せんべつ》に りっぱな旅装一揃《そろ》いずつを出すこともした。 いつの間にこの用意がされたのであるかと驚くばかりであった。 源氏の衣服はもとより質を精選して調製してあった。 幾個かの衣櫃《ころもびつ》が 列に加わって行くことになっているのである。 今日着て行く狩衣《かりぎぬ》の一所に女の歌が、 寄る波に たち重ねたる 旅衣 しほどけしとや 人のいとはん と書かれてあるのを見つけて、 立ちぎわではあったが源氏は返事を書いた。 かたみにぞ かふべかりける 逢ふことの 日数へだてん 中の衣を というのである。 🍂🎼秋雨と共に(Aut…

出立の日の饗応《きょうおう》を入道は派手に設けた。 全体の人へ餞別《せんべつ》に りっぱな旅装一揃《そろ》いずつを出すこともした。 いつの間にこの用意がされたのであるかと驚くばかりであった。 源氏の衣服はもとより質を精選して調製してあった。 幾個かの衣櫃《ころもびつ》が 列に加わって行くことになっているのである。 今日着て行く狩衣《かりぎぬ》の一所に女の歌が、 寄る波に たち重ねたる 旅衣 しほどけしとや 人のいとはん と書かれてあるのを見つけて、 立ちぎわではあったが源氏は返事を書いた。 かたみにぞ かふべかりける 逢ふことの 日数へだてん 中の衣を というのである。 🍂🎼秋雨と共に(Aut… 「知るべのない所へ来まして、 いろいろな災厄にあっていましても、 京のほうからは見舞いを言い送ってくれる者もありませんから、 ただ大空の月日だけを 昔馴染《なじみ》のものと思ってながめているのですが、 今日船を私のために寄せてくだすってありがたく思います。 明石には私の隠栖《いんせい》に適した場所があるでしょうか」 入道は申し入れの受けられたことを非常によろこんで、 恐縮の意を表してきた。 ともかく夜が明けきらぬうちに 船へお乗りになるがよいということになって、 例の四、五人だけが源氏を護《まも》って乗船した。 入道の話のような清い涼しい風が吹いて来て、 船は飛ぶように明石へ着いた。 それはほ…

「知るべのない所へ来まして、 いろいろな災厄にあっていましても、 京のほうからは見舞いを言い送ってくれる者もありませんから、 ただ大空の月日だけを 昔馴染《なじみ》のものと思ってながめているのですが、 今日船を私のために寄せてくだすってありがたく思います。 明石には私の隠栖《いんせい》に適した場所があるでしょうか」 入道は申し入れの受けられたことを非常によろこんで、 恐縮の意を表してきた。 ともかく夜が明けきらぬうちに 船へお乗りになるがよいということになって、 例の四、五人だけが源氏を護《まも》って乗船した。 入道の話のような清い涼しい風が吹いて来て、 船は飛ぶように明石へ着いた。 それはほ… 斎院のいられる加茂はここに近い所であったから 手紙を送った。 女房の中将あてのには、 『物思いがつのって、とうとう家を離れ、 こんな所に宿泊していますことも、 だれのためであるかとはだれもご存じのないことでしょう。』 などと恨みが述べてあった。 当の斎院には、 かけまくも 畏《かしこ》けれども そのかみの 秋思ほゆる 木綿襷《ゆふだすき》かな 昔を今にしたいと思いましてもしかたのないことですね。 自分の意志で取り返しうるもののように。 となれなれしく書いた浅緑色の手紙を、 榊《さかき》に木綿《ゆう》をかけ 神々《こうごう》しくした枝につけて送ったのである。 中将の返事は、 同じような日ばかりの…

斎院のいられる加茂はここに近い所であったから 手紙を送った。 女房の中将あてのには、 『物思いがつのって、とうとう家を離れ、 こんな所に宿泊していますことも、 だれのためであるかとはだれもご存じのないことでしょう。』 などと恨みが述べてあった。 当の斎院には、 かけまくも 畏《かしこ》けれども そのかみの 秋思ほゆる 木綿襷《ゆふだすき》かな 昔を今にしたいと思いましてもしかたのないことですね。 自分の意志で取り返しうるもののように。 となれなれしく書いた浅緑色の手紙を、 榊《さかき》に木綿《ゆう》をかけ 神々《こうごう》しくした枝につけて送ったのである。 中将の返事は、 同じような日ばかりの… 心から かたがた袖《そで》を 濡《ぬ》らすかな 明くと教ふる 声につけても 尚侍のこう言う様子はいかにもはかなそうであった。 歎《なげ》きつつ 我が世はかくて 過ぐせとや 胸のあくべき 時ぞともなく 落ち着いておられなくて源氏は別れて出た。 まだ朝に遠い暁月夜で、 霧が一面に降っている中を 簡単な狩衣《かりぎぬ》姿で歩いて行く源氏は美しかった。 この時に承香殿《じょうきょうでん》の女御《にょご》の兄である 頭中将《とうのちゅうじょう》が、 藤壺《ふじつぼ》の御殿から出て、 月光の蔭《かげ》になっている立蔀《たてじとみ》の前に立っていたのを、 不幸にも源氏は知らずに来た。 批難の声はその人たちの…

心から かたがた袖《そで》を 濡《ぬ》らすかな 明くと教ふる 声につけても 尚侍のこう言う様子はいかにもはかなそうであった。 歎《なげ》きつつ 我が世はかくて 過ぐせとや 胸のあくべき 時ぞともなく 落ち着いておられなくて源氏は別れて出た。 まだ朝に遠い暁月夜で、 霧が一面に降っている中を 簡単な狩衣《かりぎぬ》姿で歩いて行く源氏は美しかった。 この時に承香殿《じょうきょうでん》の女御《にょご》の兄である 頭中将《とうのちゅうじょう》が、 藤壺《ふじつぼ》の御殿から出て、 月光の蔭《かげ》になっている立蔀《たてじとみ》の前に立っていたのを、 不幸にも源氏は知らずに来た。 批難の声はその人たちの… 💠平兼盛(40番) 🌹拾遺集🌹恋一・622 忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は物や思ふと 人の問ふまで💐 〜人に知られまいと恋しい思いを隠していたのに、 とうとう隠し切れずに顔色に出てしまった。 何か物思いをしているのではと、 人が尋ねるほどまでに…。 💠 平 兼盛 💠 たいらのかねもり (生年不明~990年) 三十六歌仙のひとり。 天徳四年(960年)、村上天皇の頃に歌合せが行われた折、 兼盛はこの和歌で 壬生忠見の和歌と競い合いました。 優劣つけがたい名歌でしたが、 天皇がこの歌を小さく口ずさんだので、 この平兼盛の和歌が選ばれたと伝えられています。 【ふるさと納税】 南部鉄器 鉄板27c…

💠平兼盛(40番) 🌹拾遺集🌹恋一・622 忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は物や思ふと 人の問ふまで💐 〜人に知られまいと恋しい思いを隠していたのに、 とうとう隠し切れずに顔色に出てしまった。 何か物思いをしているのではと、 人が尋ねるほどまでに…。 💠 平 兼盛 💠 たいらのかねもり (生年不明~990年) 三十六歌仙のひとり。 天徳四年(960年)、村上天皇の頃に歌合せが行われた折、 兼盛はこの和歌で 壬生忠見の和歌と競い合いました。 優劣つけがたい名歌でしたが、 天皇がこの歌を小さく口ずさんだので、 この平兼盛の和歌が選ばれたと伝えられています。 【ふるさと納税】 南部鉄器 鉄板27c… 「くれなゐの ひとはな衣《ごろも》 うすくとも ひたすら朽たす 名をし立てずば」 その我慢も人生の勤めでございますよ」 理解があるらしくこんなことを言っている命婦も たいした女ではないが、 せめてこれだけの才分でもあの人にあればよかったと 源氏は残念な気がした。 身分が身分である、 自分から捨てられたというような気の毒な名は 立てさせたくないと思うのが 源氏の真意だった。 ここへ伺候して来る人の足音がしたので、 「これを隠そうかね。 男はこんな真似も時々しなくてはならないのかね」 源氏はいまいましそうに言った。 なぜお目にかけたろう、 自分までが浅薄な人間に思われるだけだったと恥ずかしくなり …

「くれなゐの ひとはな衣《ごろも》 うすくとも ひたすら朽たす 名をし立てずば」 その我慢も人生の勤めでございますよ」 理解があるらしくこんなことを言っている命婦も たいした女ではないが、 せめてこれだけの才分でもあの人にあればよかったと 源氏は残念な気がした。 身分が身分である、 自分から捨てられたというような気の毒な名は 立てさせたくないと思うのが 源氏の真意だった。 ここへ伺候して来る人の足音がしたので、 「これを隠そうかね。 男はこんな真似も時々しなくてはならないのかね」 源氏はいまいましそうに言った。 なぜお目にかけたろう、 自分までが浅薄な人間に思われるだけだったと恥ずかしくなり …