書に耽る猿たち (original) (raw)

『穢(けが)れなき者へ』マイクル・コリータ 越前敏弥/訳

新潮社[新潮文庫] 2025.09.03読了

新潮文庫の新刊は、一冊も買わない月はないと思うのだけれど、最近は翻訳もの新刊を買ってない気がする。通常の文庫新刊と発掘本も含めて。数ヶ月前に出ていた『私立探偵マニー・ムーン』が気になりつつ、、、ひとまず最新刊のこちらを読むことに。帯の裏面に、スティーヴン・キングらが激賞!とあって、これは手にとってしまうよな。訳も安定の越前敏弥さんだし。

7人の死体が乗ったクルーザーの第一発見者となったイズレルは、警察から殺害容疑をかけられる。イズレルは過去に父親を殺した罪で15年間服役しており、死体のうちの一人が当時の殺人に関わりがあった人物だったのだ。一方、父親に虐待される少年ライマンは、突然現れた若い少女を匿うことになる。アメリカ・メイン州の離島サルヴェーション・ポインド島が舞台となり、イズレルとライマルの話が交互に語られる。

私立探偵カルーソが帰ってからイズレルは気づく。

あの"こっちを見ろ"という声は、相手に周囲を見まわさせたくないときに危険が別の方向から迫っていること、何人かが襲いかかろうとしていることを気づかせたくないときにー発するものだ。(402頁)

「見ろ」という言葉にはその対象を見て欲しいというだけでなく、他を見せたくないときに使う場合もある。手品なんかでもよく使われる手だ。これって結構重要なことだよなー。もしかしたら、張り巡らされた監視カメラにあえて何かを見せて、その裏で何かが行われているなんて有りそう。ミステリー小説にできそうでは?

悪と善の対比や落差がものすごい。こんなに酷い悪人がいるのに一方では正直に生きる人がいる。何人もの人が死ぬのに、この作品の読後感はむしろ感動的で希望に満ちている。

私自身は翻訳ものを読みなれているが、この作品はずば抜けてすいすいと読めた。展開が気になるからというのももちろんあるのだが、翻訳もの独特の読みづらさが全くない。さすが越前さん。海外ミステリを読みたいけど翻訳ものに苦手意識を持っている人にはおすすめできる作品だ。

『嫌いなら呼ぶなよ』綿矢りさ

単行本のジャケットと同じ柄で、以前から草間彌生さんみたいだなと思っていた。綿矢さんは、『オーラの発表会』あたりからはっちゃけたというか吹っ切れたというか、清楚なイメージがなくなって(容姿ではなくて文体が。もちろん容姿は清楚そのもの)、時おり下品になったりするのだけど、これが今のありのままの綿矢さんなんだよなと思う。才能あり余るほどで、やはり長く活躍されているだけある。

最初の作品で出てきた「時すでにお寿司」って普通に使われている言葉なんだ。一瞬、誤植か?と思ったけどあまりにも堂々たる存在感だから、若者の間では流行ってるんかなとググったらやはりそう。ネットスラングで元々は2ちゃんねるから出てきたみたい。LINEスタンプもあって笑っちゃった。綿矢さん、年齢そんなに変わらないのにそういう言葉とかどこで知るのかな。お子さんの影響というよりも常日頃からアンテナ張ってるんだろうなと思う。ルッキズムをテーマにした作品で、私は表題作よりもこの『眼帯のミニーマウス』が一番良かったかなと思う。

霜月という語り手の男性が悪いというのは言わずもがなである。だけど、なぜか大人という奴らは自宅に笑顔で迎え入れて明らかにあなたの味方ですよという顔をしているくせに、腹の中では反対のことを思っている。それなら呼ぶなよと叫びたくなる表題作『嫌いなら呼ぶなよ』であるが、私はそれ以前に、夫婦のことなんだから2人で解決しろよ!と言いたくなる。

綿矢さんといえば先月末に新刊が発売されており気になっている。女性同士の恋愛を描いた作品のようで、『生のみ生のままで』を思い出すなぁ。

津村記久子さんの本を読むのは今年2冊目。この文庫本は2017年8月に刊行されているが、単行本は2012年11月と今から13年ほど前に書かれたものである。まだ初々しいという感じがするようなしないような。いやしかし彼女のデビュー作であり衝撃作だった『君は永遠にそいつらより若い』は2005年に書かれたというから、それよりもだいぶ後なのか。というよりも津村さん小説家になってもう20年も経つのね。長く最前線にいるのが本当にすごい。

なんの変哲もない日常、その辺にいるごくごく一般的な人々の営みが書かれているだけなのに、津村さんの手にかかるとどうしてこうもおもしろくなるのか。言葉選びのセンスに唸らされ、ユーモアが入り混じった心地良い文体が読書時間に潤いをもたらす。

事務職として働くOLのネゴロ、絵が得意な小学生ヒロシ、そして何も考えていないかのように生きる男性職員フカボリ。古い雑居ビルの物置部屋につかの間の安らぎを見出した3人は、相手の顔もわからないなかでささやかな交流をする。これがほのぼのしていて、こういうの羨ましいな〜と思いつつ現実ではちょっと難しいだろう。そもそも誰でも立ち入れるような場所って防犯面からしても昨今ではなさそうだし。

津村さんお得意のお仕事小説的な感じだけれど、私がいちばん気になったのはヒロシだ。塾に通っていても勉強は好きでないし周りの子たちとも話が合わない。母親が自分を心配しているのはありがたくは思うけれど、どうにも鬱陶しくて苦手。ヒロシは雑居ビルの大人たちと話す方が気楽であった。そう、ヒロシの身体は子どもでも精神は大人のそれなのだ。

以前あるテレビ番組で、金原ひとみさんが子どもの頃が一番辛かったという話をされていた。それに対して父親の金原瑞人さん(大好きな翻訳家の一人だ)は、「子ども時代が苦手な子もいるんだよ」みたいなことを話し、実際に金原ひとみさんを学校に無理に行かせることはせず自由にさせた。なんだかヒロシを見ていると金原さんもこんな子どもだったんだろうって思ったのだ。

やはり書けば書くだけ上達するのかなと思う。最近の作品のほうが文章が研ぎ澄まされている感じがする。しかし書けば書くほどなくなるものもあるような気がする。流暢にすぎてしまい尖った感性は薄まるのかも。それでも長く作家でいられることが本当に素晴らしい。

『世界終末戦争』上下 マリオ・バルガス=リョサ 旦敬介/訳 ★

どうしたらこんなにも重層的で甘美な物語が書けるのだろう。おそらくリョサ氏の執筆人生で最も筆がのっている円熟期に書かれた大作である。ストーリーが突出しておもしろいわけではないし、場面によっては読むのがしんどくなることはあったが、それでもこの作品は傑作に値するということは断言できる。文庫上下巻を読み終えるのにかなりの時間がかかってしまったけれども。絶妙な間の取り方がにくい。場面転換の鮮やかさに目が眩む。読み終えるとその構成力に改めて感服する。

ブラジルで実際に起きた「カヌードスの反乱」をモチーフにしてリョサ氏がフィクションに仕立て上げた。「カヌードスの反乱」とは、ブラジル北東部の内陸で1896年~97年に宗教指導者アントニオ・コンセリェイロに率いられ農民たちが起こした反乱である。3回に渡る政府の攻撃に抵抗したが2.5万人ほどのカヌードス軍は殺害された。

登場人物の数は膨大である。物語にほとんど関係のない人でも固有名詞がずらりと出てくる。しかし最初は誰が重要なのかわからないから、耳慣れないブラジル名だけど苦心して読み進める。それでも徐々に主要な人物の数は限られていることに気づく。

キリストの再来とされるコンセリェイロ(助言を与える人の意味)は、内陸地の村々を遍歴しながらキリストの教えを説き行者のような暮らしをしていた。「何が罪であるのか」「救済のあり方」を絶大なる説得力で説き、人々は魅了され、行動を共にする信者がどんどん増えていった。マリア・クラアード、ジョアン・アバージ、パジェウ、四つん這いで歩く頭の大きなレオンなど。読み飛ばしをしてしまうかなと思いきや、ひとりひとりのエピソードが滅法おもしろい。それ単体でもひとつの小説にできるほど。いつからかコンセリェロらはカヌードスという地を征服するようになる。ここがまさに宗教的楽園の地である。しかし近代共和国軍が砲撃を開始し戦争が始まる。

革命家ガリレオ・ガルの内面をみているとこれが人間の性だと思う。ジュレーマを見ていると女性は男性に凌辱されつねに服従せざるを得なかったという、当時の女性であることの宿命というか不甲斐なさに胸が痛む。一人、固有名詞がない「近眼の新聞記者」が登場する。実は彼はこの作品のなかでは重要人物であり主人公といえるのではないか。あるとき彼は記憶の中に眠っていたことをこのように悟る。

生の秩序というようなものを、物と人、時間と空間の共棲関係みたいなものを、論理や常識や理性などとはまったく関係のない人間の経験というものを感じたことがあった。それはまさに、人の姿が急速に溶けてゆくその夕刻、物質的な必要を激しく軽蔑し、誇り高く精神についてのみ、食べたり着たり使ったりするものではないもの、思考や情動や感情、美徳などについてのみ語る深く苦しげな声に、安堵を見出し、勇気づけられ、心の落ち着きを取り戻しているカヌードスの人々のなかに見られるものと同じだった。(下巻・175頁)

コンセリェイロの周りには、この安堵と落ち着きがあるのだった。

近眼の記者と四つん這いのレオンが相まみえたとき、記者は自分に似ているからという理由でレオンに嫌悪感を抱いていることに気づく。この「自分に似ているから」というのがめちゃくちゃわかる。それはだいたいにおいてコンプレックスになっていることであって、だからつまり相手というよりも自分に嫌気が差しているということなんだよな。

読み終えた後の達成感が半端ない。こういった重厚濃密な小説を読むと、国内のほとんどの作品は到底及ばないというか、薄っぺらく感じてしまう(決してそんなことはないのに)。ノーベル賞を受賞した作家の本を読むと得てしてこの感覚になるよなぁ…。リョサの小説で好きな作品は『楽園への道』『フリアとシナリオライター』『悪い娘の悪戯』である。好きかどうかという問題ではなくこの『世界終末戦争』は傑作だ。ちょっと難解に感じた『緑の家』と『ラ・カテドラルでの対話』はいつかまた読み直したい。

『帰れない探偵』柴崎友香

講談社 2025.08.21読了

タイトルに「探偵」とあるが、これはいわゆる探偵もの、ミステリーではないと思う。世界探偵委員会連盟に所属する「わたし」が様々な土地で依頼人からの依頼を受ける。探偵の仕事をしているのだが、その依頼が解決することもあればそうならないこともあって、でもそんなことは気にならない、そういう作品なのだ。

あえて言うならば、自分の家を無くしてしまった(路地を見付けられず帰れなくなった)彼女が、自分の部屋を探し出せるか、帰れるようになるのかが一つのミステリーになっている。よくこんなストーリーを思いついたなと思うほどで、なんとも不思議な浮遊感漂う作品だった。

連作短編になっており、それぞれの作品は元々文芸誌に掲載されたものだ。名前や都市の名前などの固有名詞は一切出てこない。ストーリーが特段おもしろいというわけではないのだが、柴崎さんの文章を読んでいると安心感があるというか、心が落ち着く。見慣れた景色であっても、数年経つとガラリと印象が変わっているということはよくあって、それは小説にも言えることかもしれない。

装幀がカッコいいなと思ったらまたもや川名潤さんの名前があり、まぁ憎らしいほどのセンスの良さだ。しかし、講談社の単行本の紙って1枚がこんなに厚かったっけ?重いとまではいかないが、なるべく薄い紙にしてもらいたいなぁと思うところ。

新潮社[新潮文庫] 2025.08.20読了

終戦記念日に、金曜ロードショーで地上波では7年ぶりに『火垂るの墓』が放映されていた。スタジオジブリの名作である。映画が有名過ぎて、原作が話題になることはほとんどないが、野坂昭如さんは『火垂るの墓』と『アメリカひじき』の2作品で直木賞を受賞している。2作品で受賞したのも珍しいし、私としては直木賞ではなく芥川賞のほうがあっているように思う。原作を読むのは初めてだった。この本にはその2作を含む全6作の短編が収められている。文庫本の背表紙にも奥付にも、ちゃんと『アメリカひじき・火垂るの墓』とあるからこの本の正式名称だろうに、本のジャケットはジブリ映画の『火垂るの墓』のタイトルのみ。これで売り出そうってんだからジブリ映画の影響は相当なものなんだろう。

独特の文体が読みにくいと言われている『火垂るの墓』の原作だが、リズム感とともにとても味わい深く、乾いた文体がなお一層の戦果の過酷さ、なすすべもないどうしようもなさを連想させる。これが読めないと夏目漱石なんてとても無理じゃなかろうか。「キイキ痛い」など、関西独特の古い言葉がそのまま使われており、それもこの作品たらしめている凄みだと思う。

もちろん嫌がらせをする親戚の小母さんは憎い。しかし彼女が悪いとどうして言えようか。彼女は決して心優しい人ではないかもしれないが、特別悪い人ではないと思う。だって、戦争のせいで誰もが飢えから逃れたくて必死になっているんだから。親戚の子を実の子よりないがしろにするのは普通のことだろう。清太だって盗みを働いたではないか。人間の飢えから逃れるための最後の力がなくなると、もう死に近づくしかないという摂理に改めて胸が苦しくなった。

実は『アメリカひじき』という作品のことは知らなくて、「ひじき」というのが何のことか(あの海藻のひじきではないよな、という程度)わからなかった。ここでいうひじきというのは紅茶だ。戦時下にアメリカ兵が持っていた紅茶の葉っぱを見てひじきだと思って食べたというのだ。

戦禍の辛い内容ではなく、アメリカ人に対するコンプレックスや複雑な思いを吐露した中年男性の話。昔確かに日本人はアメリカ人に殺されて憎しみを抱いていたはずなのに、数十年経ってアメリカ人の知人を招いた時にどうしてだか「おもてなしをしたい」と思う気持ちになったこの不思議。日本人の「おもてなし」に精神は備わったものなのだろうか。野坂さんらしいエロティシズムが感じられるが、嫌らしさは全くなかった。

他の4つの短編も全て戦争をテーマにした作品だ。特に『死児を育てる』はキツかった。戦時下に妹を死なせてしまったことへの贖罪の気持ちから、実の子どもを殺してしまうという話である。

毎年8月になると(もう9月に入ったが)、広島長崎の追悼イベント、終戦記念日には天皇陛下らの犠牲者追悼式典などニュースでも多く取り上げられる。だから日本にいれば必ずそれを思い出す、いや経験していない立場からすると、思う・考えることしか出来ないが、その時間だけでも全ての人間が思いを馳せなくてはならない大切な時間であると思う。

『夜明けまでに誰かが』ホリー・ジャクソン 服部京子/訳

主人公である高校生のレッドは、春休みに親友らとRV車(キャンピングカー)に乗って春キャンプに向かう。ところが途中で道に迷い、携帯の電波も繋がらず途方に暮れる。しかも何者かにタイヤをパンクさせられ、燃料タンクを撃ち抜かれてしまう。狙撃者からは「ある秘密を明かせよ」とのメッセージが。

絶体絶命の状況下において、車の中にいる6人はどのようにして謎を解き脱出できるのか。刻々と迫る「夜明けまで」というタイムリミットに緊張感とスリル満点である。ちょっと無理がある設定に「あり得ないよー笑」と苦笑いしながらも、先が気になって頁をめくる手を止められない。読み手を飽きさせないからくりが上手くて、さすがのストーリーテリングだ。

レッドも含めて、誰しもがなんか怪しいというか信じがたい部分を持っていて、それはまぁこういう密室ものならありがちな設定ではあるが、そんなことよりも登場人物の一人に腹が立って仕方なかった。こんな奴なのによく一緒に旅行なんか行くよなーって。

誰のどんな秘密を狙撃者は知りたがっているのか?車の中にいる6人はそれぞれ秘密とおぼしきものを抱えていて、それが順番に明かされていく。まぁ秘密なんて誰にでもひとつやふたつあるよな。

2022年に売れに売れた脱出劇を描いた日本の某小説は私はちょっと合わずにガッカリしたけれど、あれに比べると出来が全く違う。さすがイギリス文学だなという感じ。国内のヤングアダルト小説はほとんど読まないけれど、これは日本でイメージするものとちょっと違って、青春感はありながらも本格サスペンス要素がふんだんに盛り込まれている。

ホリー・ジャクソンの作品では『自由研究には向かない殺人』から始まるピップ三部作のほうが私は好きだ。急いで読んでしまう(決して急ぎたくはなくて先が気になり早く読まざるを得ない)作品よりもじっくり味わって読みたいからな。というか、、ピップ三部作なのに、最後の本を未読だったのに今気付いた…。

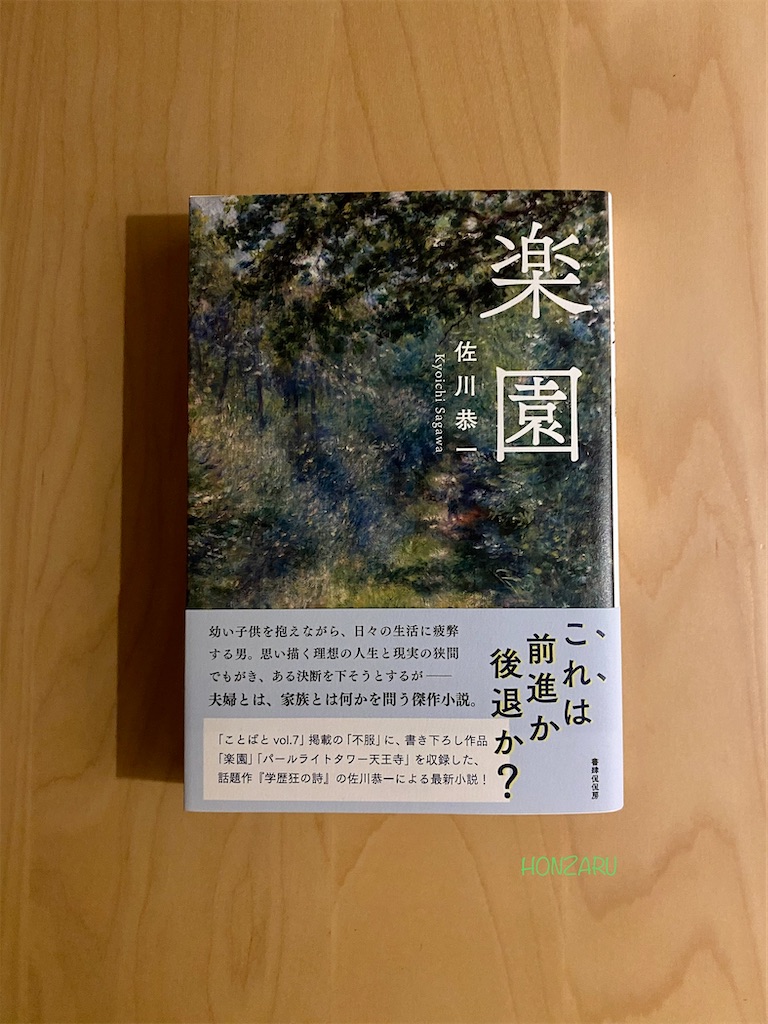

『楽園』佐川恭一 ★★

書肆侃侃房 2025.08.17読了

佐川恭一さんという小説家を知っているだろうか?実は私も少し前に知ったばかりで、話題になっている『学歴狂の詩』という本に興味を持っていた。広く知られた方ではないかもしれないが、おそらく熱狂的なファンが多くいるだろう。

この本には表題作と他2作の短編が収められている。書店でパラパラとめくってみたらなにやら好みの文体だった。最初の『不服』を読む。癖になるこの感じはなんだろう!?ウジウジしたこの男(たぶん佐川さん本人?)は、マジで終始不服そうな口調、気持ち悪さは否めないのに、いやまぁ読んでいておもしろいのなんの。

幼い2人の子供を育てながら、思い描いていた家族の理想像と異なる現実に悩む柳瀬の日々の苦悩が書かれるのが『楽園』である。『不服』は文芸誌に載ったものだがこちらは書き下ろし作品である。

基本的にはおちゃらけていて、皮肉とユーモアがいい具合に混ざり合った独特の口談を聞いているみたいな感じなのだが、時折りハッとするほど打ちのめされる文章に出会う。共感する部分も多い。人嫌いな自分に悩む柳瀬にとって心の支えとなったジョセフ・コーネルの存在、マイホーム購入に際して営業マンと陽子のやり取りに疎外感を感じたときに禅宗の作務になぞらえたり、コンビニのイートインコーナーに居座ったり、話が逸れて脱線していく感じがものすごく好みだ。

陽菜と公園で遊ぶシーンなんて、滝口悠生さんの文章を読んでいるみたいで、いやしかし癖の強い滝口さんか。一方で宗教観を語るところでは高橋和巳さんのようでもある。際立った文章の一つがこれだ。忘れないようにここに記しておく。

人間はすでに乗り越えたと感じているもののほとんどすべてを乗り越えていない。大抵の場合は時の流れや年齢によって自動的に付与される役割、社会のなかで偶然得たはりぼてのような地位、偶然うまくいったすれすれの恋愛、そうしたものが何かを乗り越えたかのような錯覚を引き起こしているだけだ。それなのに、その錯覚は以前の視野をすっかり奪ってしまい、想像力をも奪ってしまう。(187頁)

途中でザ・イエロー・モンキーの『バラ色の日々』が出てきたから、もしかしてこの『楽園』というタイトルもイエモンから来ているのかなぁなんて思ったり。

もう一つの『パークライトタワー天王寺』も書き下ろし作品で、人間嫌い、いや人生になんの意味も見出せなくなった精神科に通う中年男性の叫びがリアルに書かれる。馬鹿にすんじゃねぇよ、誰しもがみんなこんな風なんだと思うよ。わかる、わかる。

自虐的なんだけど多分佐川さんは自分のことめちゃ好きなんだろうなぁ。頭の中でこんなことを考えているんだ、と思うと佐川さん自身に俄然興味を持ってしまうやんか。ともすれば陰鬱になってしまう内容、そしてこの文体をどうしてこうも好きになるのかはわからないけど、いつか日本中に旋風を巻き起こす作品を書くんじゃないかって予感がする。

今年の夏季休暇はこれといって大きな行事(旅行など)はなくてのんびり読書をしていた時間が多かったが、佐川恭一さんを発見できて良かった。文芸新刊の一角にこの本がなかったら(もちろん純文学に値するので配置は当然なのだが)手に取らなかっただろうから、某書店の文芸担当にはお礼を言いたい。しかし佐川さんの他の本はサブカル的でマニアックな作品が多いようなので、この純文学めいたものが気に入った私としては他の本を読めるのか、気にいるのかどうか心配になるところだが…。それにしても、まとまった休暇があっても本を読むスピードと量はほどんど普段と変わらないのはなんでかねぇ。

『マザーアウトロウ』金原ひとみ

U-NEXT[ハンドレッド ミニッツ ノヴェラ] 2025.08.14読了

やっぱめちゃくちゃいいな、金原ひとみさんの小説は。今も張子の話すことが頭の中をグルーブしている。楽に、楽しく、ゆるく、慎ましく、ささやかな欲望だけで生きていけばイイんだ、と明るい気分になれる。

波那(はな)は蹴人(しゅうと)と結婚したばかり。蹴人は母親と妻を会わせるのを恐れていたが、ついに食事をする機会がもたれた。ウマがあった2人はマブになる。蹴人は過去に自分の友達を母親に取られたみたいになった経験が何度かあって、それを気にしていた。蹴人のその気持ちちょっとわかるなぁ。自分の友達を別の友達に紹介したら、自分の知らないところで2人が仲良くなってしまうみたいな。たぶん結構あることだと思うけど、人間同士の関係って、個人対個人だし仕方ないこと。

この義母、張子(ちょうこ)がかなりぶっ飛んでいておもしろい。何事も良い意味で目立たない平均タイプの蹴人とは正反対の人。波那のことを気に入った張子は突然会社に押しかけて美容整形に誘ったり、思い立って韓国旅行に出かけたり。まぁ破茶滅茶な感じで物語が進むのだが、これが愉快痛快。でも張子は最初から奇想天外な人だったわけではなく、過去の経験からこんな人になったというのが徐々に明かされる。

作中で「ナチュラルボーン」や「藪の中」という言葉が出てきて、最近読んでめちゃくちゃ好きな小説に連動していてなんか嬉しい。金原さんは年齢も近いからより共感できてわかりみが強いから一層惹かれるんだよなぁ。

誰とでも仲良くなり、熱量余りまくりの張子と生活を共にするのは楽しくて、そのやり取りを読むだけでもおもしろいのだが、実はこの作品は「子どもを産むか産まないか」という人間の根源的な問題を問いかけている。「自分をどのレイヤーで見つめたいかを見極める必要がある」と話す張子の言い分はもっとも。私が勇気を貰えたのはこのセリフだ。選択と放置。それが人生だってさ。

「欲しいと思ったものに手を伸ばして、いらないものは切り捨てる。よくわからないことは放置でいいのよ。その選択と放置を続けることが人生なんじゃない?」(126頁)

大型書店に行くと陳列されているこのU-NEXTから刊行されは本は少しばかり気になっていた。なんといっても好きな作家さんばかり。U-NEXTって、あの放映のU-NEXTだよなぁ、小説なんて出してたのかぁと思いながら。7月末に刊行されたのは今一番熱い現代作家の一人、金原ひとみさんの本だったから迷わず買う。この「ハンドレッド ミニッツ ノヴェラ」というレーベルは、約100分で夢中で読める中編小説をテーマにしているらしい。年4回刊行。ちょっと本自体の装丁が価格と釣り合わない気がするけれど。カバーのないペーパーバック、新書の大きさで軽く持ち運べる気軽さが、読書人口を増やすのには良いのかななんて思う。

『針女(しんみょう)』有吉佐和子

戦時下、千人針を必死になって完成させる。千人針というのは戦地に赴く兵士に捧げるお守りのようなものである。もう、祈るしかないのよ。弘一のために健気に走り回る一途な清子の姿を見て微笑ましく思うが、一方で送り出す家族の身を考えると言葉がない。本人以上に思うところは複雑であろう。

タイトルの「針女」というのは、いわゆる縫い子、お針子さんのことである。矢津清子(きよこ)は、孤児のため小さい頃から大滝三五郎が営む仕立屋で縫い子として働く。三五郎と妻のお幸から実の娘のように可愛がられて育てられた。健やかに優しい娘に育った清子は、不幸なところは微塵も感じさせない。密かに想いを寄せる大滝家の息子弘一に赤紙が届いたことから生活は一変していく。

弘一の胸の内は、物語の終盤になるまでは本人の口からは発せられない。復員する前に書き記した日記によってのみである。その日記を密かに読んでしまった清子は、苦しめられもがきながら生きていく。体に染みついた縫い子の仕事だけを頼りに人生を切り開いていこうとする姿が輝かしい。

最後こんな展開になるとはつゆほども思わず…。ちょっとお幸さん、性急すぎないか、あまりにも酷すぎないか。「なんでこうなるの」って喜劇みたくすっ転ぶくらい面食らったけれど…。これも戦争のせいかと憎らしく思う。戦地から戻ってきた弘一だけでない、戦争はあらゆる人の心をこうも変えてしまうのか。

終戦記念日の数日前から、テレビでも追悼番組や体験した方のインタビューを目にする機会が多いが、戦後80年といえどもまだまだ戦争は終わっていない、解決していないのだと思い知らされる。語り継ぐ人がどんどん減ってしまうが、戦争の小説や記録をこれからも読み継いでいくことは大切なことだ。

河出さんは有吉佐和子さんの作品を定期的に文庫化してくれて、それも有名どころではないから「こんな作品もあったんだ!」と新たな発見があり楽しい。そして読んだら有吉さんの筆幅の広さに感服しまたその完成度の高い物語に舌を巻くのだ。