Амулет (original) (raw)

Запрос «оберег» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

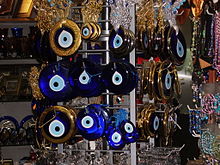

Назары, амулеты, якобы предохраняющие от «сглаза»

Амуле́т (от лат. amulētum[1]), также о́берег и апотропе́й (от греч. ἀποτρόπαιος — «отводящее порчу»[_источник не указан 599 дней_]) — предмет с приписываемыми ему магическими возможностями, который якобы должен принести счастье (энергетическое, та́инственное действие) и уберечь (защитное действие)[2].

В западном эзотеризме изготовление амулетов и талисманов является частью астральной или небесной магии, направленной на низведение определенных «астральных токов» и излучений в материальные тела (в том числе ради обережного исхода)[3].

Амулеты носят на теле (часто как украшение) или на одежде, помещают в транспортные средства или в жилище, либо вешают вокруг скота. Они могут быть изготовлены из множества материалов, благодаря которым носитель должен быть пассивно «защищён».

Уже в первобытном обществе люди увешивали себя остатками убитой ими добычи (зубами и когтями), которые якобы должны были дать их носителю силу животного.

Амулеты находят применение в нетрадиционной медицине, в качестве защиты беременных, против «сглаза» и в качестве любовных чар. В амулете действует анимистское представление, будто бы на человека влияют магические «силы», противодействовать которым он может амулетом.

Амулеты известны во всех религиях. С каменного века использовали раковины или жемчужины и особенные камни, как, например, янтарь и горный хрусталь.

У арабов амулеты — это маленькие кожаные сумки с вшитой бумагой, на которую написана сура Корана или магический знак. Подобное амулету положительное действие имеют в народных верованиях цветные металлы, особенно медь и латунь.

- Древний Египет: изображения священного скарабея, узел, глаз Гора

- Ассирийцы: досочки с заклинаниями

- Китайцы: монеты с отверстиями, магические формулы («фу») в тайнописи

- Древние греки: абаскантон, байтил и Золотое руно

- Германская мифология: дубина Геркулеса, мьёльнир

- Индейцы Северной Америки: мешок с лекарствами

- Персы: стеклянные головки

- Евреи: Хамса (амулет)

- Государства Магриба: рука Фатимы

- Турки: назар или «глаз Фатимы» (камень от сглаза)

- Американцы: Кроличья лапка (амулет)

- Индейцы: Ловец снов

- Японцы: Манэки-нэко

- В сказочной повести Эдит Несбит «История с амулетом» амулет перемещает ребят в прошлое на поиски его второй части.

Христианская церковь крайне отрицательно относится к амулетам, причисляя их к атрибутам магии, считая их узами души для человека, а носящих амулеты, согласно христианскому учению, необходимо отлучать от Церкви. Это отношение было изложено ещё в раннем христианстве: в IV веке Лаодикийский собор принял 36 канон, строго запрещающий талисманы; правила этого собора стали Канонами Церкви. В этом каноне сказано:

Не подобает освященным или причетникам, быти волшебниками, или обаятелями, или числогадателями, или астрологами, или делати так именуемыя предохранилища, которыя суть узы душ их. Носящих же оныя повелели мы извергати из церкви[4][5][6][7][8]

Предохранилища (ст.‑слав. съхранѥниꙗ[9]; др.-греч. φυλακτήρια[10] от др.-греч. φῠλακτήριος — несущий охрану; лат. phylacteria[11]) — это амулеты или талисманы[12].

Тому же учит и Иоанн Златоуст, говоря о том, что нельзя на новокрещённых младенцев надевать никакие талисманы или амулеты: «тогда как не следует возлагать на младенца ничего другого, кроме спасительного креста»[13]

В Европе христианская церковь давно высказывалась против магии и оккультизма, к которым причислялись также амулеты, так как амулеты с позиции христианства являются предметами, связывающими с нечистой силой. Это, однако, не помешало народу использовать амулеты с христианским отношением.

Даже высокопоставленное католическое духовенство иногда имело амулеты. Например, в 1295 году в сокровищнице Святого Престола были зарегистрированы 15 ископаемых остатков зубов акул[14]. Когда 9 февраля 1749 года от апоплексического удара умер архиепископ Ансельм Франц фон Вюрцбург, всю жизнь выступавший против суеверия и колдовства, на его груди нашли амулет из латунной жести, на которой были выгравированы пентаграмма и несколько магических формул[15].

- Талисман

- Религиозный фетишизм

- Монета-амулет

- Науз — оберег у славян

- ↑ Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

- ↑ Новиков, 1985, с. 16.

- ↑ Кудрявцев О. Ф. «Запечатленный Сатурном»: Астральная магия Марсилия Фичино (неопр.). www.argo-school.ru. Дата обращения: 5 июня 2021. Архивировано 5 июня 2021 года.

- ↑ 36 правило Лаодикийского собора (неопр.). Дата обращения: 9 марта 2014. Архивировано 9 марта 2014 года.

- ↑ Правила поместных соборов с толкованиями Вальсамона, Аристина и Зонары стр. 250 (неопр.). Дата обращения: 9 марта 2014. Архивировано из оригинала 9 марта 2014 года.

- ↑ Правила поместных соборов с толкованиями епископа Никодима Милоша 36 правило Лаодикийского собора (неопр.). Дата обращения: 9 марта 2014. Архивировано 10 марта 2014 года.

- ↑ Πηδάλιον • Αγαπίου Ιερομονάχου και Νικοδήμου Μοναχού.pdf стр. 354. (неопр.) Дата обращения: 9 марта 2014. Архивировано 25 января 2022 года.

- ↑ The Rudder (Comp. Agapius a Hieromonk and Nicodemus a Monk) Canons of the Regional Synods The Regional Council of Laodicea. Canon 36 and Interpretation (неопр.). Дата обращения: 9 марта 2014. Архивировано 8 июля 2013 года.

- ↑ Бенешевич В. Н. Древлеславянская Кормчая. том 1, Издание 1906 год стр. 274 (неопр.). Дата обращения: 9 марта 2014. Архивировано 21 января 2022 года.

- ↑ Κανόνες τῆς ἐν Λαοδικείᾳ Τοπικῆς Συνόδου Συνεκλήθη ἐν Λαοδικείᾳ τῆς Φρυγίας (περὶ 357 καὶ 368 μ.Χ.) Κανὼν ΛΣΤ´ (неопр.). Дата обращения: 9 марта 2014. Архивировано 9 марта 2014 года.

- ↑ Codex Canonum vetus ecclesiae Romanae 1525 год стр. 82 (неопр.). Дата обращения: 2 октября 2017. Архивировано 11 марта 2016 года.

- ↑ Измаил Иванович Срезневский «Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Том 3 Р — Я» (1893) столбик 862 «съхранениѥ»

- ↑ Иоанн Златоуст Беседа 12 на 1-е послание к Коринфянам 7 часть (неопр.). Дата обращения: 10 марта 2014. Архивировано 10 мая 2012 года.

- ↑ Natternzungen. In: Eugen von Philippovich: Kuriositäten/Antiquitäten. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig 1966.

- ↑ Manfred Brauneck: Religiöse Volkskunst. S. 301. DuMont, Köln 1979, ISBN 3-7701-0967-8.

на русском языке

- Амулет // Атеистический словарь / Абдусамедов А. И., Алейник Р. М., Алиева Б. А. и др.; Под общ. ред. М. П. Новикова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Политиздат, 1985. — С. 16. — 512 с. — 200 000 экз.

- Амулет // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Амулет // Еврейская энциклопедия Брокгауза и Ефрона. — СПб., 1908—1913.

- Обереги / Е. Е. Левкиевская // Славянские древности: Этнолингвистический словарь : в 5 т. / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. — М. : Межд. отношения, 2004. — Т. 3: К (Круг) — П (Перепёлка). — С. 443–446. — ISBN 5-7133-1207-0.

на других языках

- Hans Bonnet: Amulett. In: Lexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. Hamburg 2000; ISBN 3-937872-08-6. с. 26-31

- Manfred Brauneck: Religiöse Volkskunst. DuMont, Köln 1979, ISBN 3-7701-0967-8. с. 301

- Eugen von Philippovich: Kuriositäten/Antiquitäten. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig 1966

- Древние амулеты-лунницы — классификация и типология оберегов

- Древнерусские привески и амулеты XI—XIII веков