Саксония (курфюршество) (original) (raw)

У этого термина существуют и другие значения, см. Саксония.

| Курфюршество Священной Римской империи, с 1697 по 1763 года в личной унии с Речью Посполитой | |

|---|---|

| Курфюршество Саксония | |

| нем. Kurfürstentum Sachsen | |

Флаг Герб Флаг Герб |

|

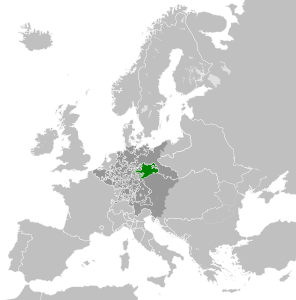

Саксония на карте Европы (1789 г.)(тёмно-серым — Священная Римская империя) Саксония на карте Европы (1789 г.)(тёмно-серым — Священная Римская империя) |

|

←  ← ←   → 1356 — 1806 → 1356 — 1806 |

|

| Столица | Виттенберг и Дрезден |

| Язык(и) | средненемецкие диалекты |

| Официальный язык | латынь |

| Население | 1 100 000 чел. (1800) |

| Форма правления | монархия |

| Династия | Аскании (до 1422), Веттины (c 1423) |

| Курфюрст Саксонии | |

| • 1355 — 1356 | Рудольф I (первый) |

| • 1763 — 1806 | Фридрих Август III (с 1806 — Король Саксонии) |

Медиафайлы на Викискладе Медиафайлы на Викискладе |

Курфю́ршество Саксо́ния (нем. Kurfürstentum Sachsen) — государственное образование, существовавшее с 1356 по 1806 годы и входившее в состав Священной Римской империи.

Владетели герцогства Саксонии издавна участвовали в выборах императора. После распада герцогства Саксонии на несколько мелких владений между ними началась борьба за титул курфюрста, дающий право избирать императора. В этой борьбе победу одержало небольшое герцогство Саксен-Виттенберг (занимавшее часть территории нынешней земли Саксония-Анхальт). В 1356 году его владетель Рудольф I получил от императора Карла IV титул курфюрста, а само герцогство стало именоваться курфюршеством.

Курфюршеством Саксонией на тот момент правил род Асканиев. Династия угасла в 1422 году после смерти Альбрехта III, после чего император Сигизмунд пожаловал герцогство Саксен-Виттенберг в награду за помощь в войне с гуситами маркграфу Мейсена Фридриху, из династии Веттинов, который помимо земель получил и титул курфюрста Саксонии. Высший титул вытеснил низший, и вся страна стала называться Саксонией или (в первое время) Верхней Саксонией.

Держава Веттинов стала одной из сильнейших в Священной Римской империи. Кроме самого Мейсенского маркграфства и Саксен-Виттенберга, она включала Тюрингию, пфальцграфство Саксонию и другие земли.

Однако в 1485 году произошёл Лейпцигский раздел веттинских владений между братьями Эрнстом и Альбрехтом. В результате раздела Эрнст (уже с 1464 года курфюрст Саксонии) получил связанное с саном курфюрста герцогство Саксен-Виттенберг со столицей в Виттенберге. Альбрехт получил маркграфство Мейсен со столицей в Дрездене и утешительный титул «герцог Саксонии». Остальные территории (Тюрингия, пфальцграфство Саксония и другие) были разделены примерно пополам. Так возникли эрнестинская и альбертинская ветви Веттинов.

В 1547 году, по итогам Шмалькальденской войны, император Карл V совершил рокировку, передав герцогство Саксен-Виттенберг и титул курфюрста Саксонии владетелю Мейсенского маркграфства Морицу из альбертинской ветви, лишив таким образом эрнестинскую ветвь титула курфюрста.

Саксонские герцогства в 1235 г.

С конца XII до середины XIII в. сложился узкий круг особых королевских выборщиков (курфюрстов). В начале процесса институционализации коллегия выборщиков состояла всего из двух светских и двух церковных. В XIII в. этот круг расширился и состоял из архиепископов Майнца, Трира и Кельна, а также пфальцграфа Рейна, герцога Саксонского, маркграфа Бранденбурга и короля Богемии.

Процесс формирования курфюрстов происходил одновременно с образованием Саксонского герцогства, с конца XII в. переживавшее трансформацию из племенного герцогства в итоговую форму герцогства Саксен-Виттенберг. Эта территория больше не имела никакой связи со своим предшественником ни по населению, ни по территории (соответствовавшему Нижней Саксонии).

В 1180 году могущественный саксонский герцог Генрих Лев был низложен, а его владения были разделены на несколько частей: западная часть страны была преобразована в герцогство Вестфалия и передана под управление архиепископа Кельна. Бернхард III из рода Асканиев стал первым саксонским герцогом, ему принадлежали некоторые имперские феоды (Лауэнбург, Виттенберг).[1]

Его преемником стал Альбрехт I, после смерти которого в 1260 г. его сыновья Иоганн I и Альберт II разделили земли в соответствии с принципами Асканийского рода, который ввёл принцип первородства лишь в 1727 г. Герцогство Саксония в 1269 г. после приобретения бургграфства Магдебург было разделено на герцогства Саксен-Виттенберг (Альбрехт II) и Саксен-Лауэнбург (Иоганн, закрепил за собой курфюршестское достоинство), процесс официально завершился в 1296 г. В результате этих разделов название Саксония вышло за прежнюю культурную границу линии Эльба-Заале.[2]

| Линия Саксен-Винтерберг(Герцоги и курфюрсты Саксонии (с 1355 г.)) | ||

|---|---|---|

| Альбрехт II | 1260-1298 | сын Альбрехта I |

| Рудольф I | 1298-1356 | сын предыдущего |

| Рудольф II | 1356-1370 | сын предыдущего |

| Венцель I | 1370-1388 | брат предыдущего |

| Рудольф III | 1388-1419 | сын предыдущего |

| Альбрехт III | 1419-1422 | брат предыдущего |

Правившие Саксонией-Виттенберг Альбрехт I, Альбрехт II и Рудольф I закрепились в качестве наследников саксонского курфюршества. Они уделяли первостепенное внимание внешней политике и активно развивали ещё малонаселённые территории. В 1290 году границы герцогства расширились за счёт включения бургграфства Магдебург и графства Брена. На тот момент его территория примерно соответствовала современным немецким округам Виттенберг, Эльба-Эльстер, Бад-Бельциг и Визенбург/Марк.

Спор о титуле курфюрста между Асканиями был окончательно решён в 1356 г. императором Карлом IV в Золотой булле в пользу Саксен-Виттенберга, также была установлена неделимость территории.[3] Аскании получили право избирать императора, а также множество привилегий, благодаря которым стали одними из самых высокопоставленных князей в империи несмотря на сравнительно небольшой размер территории — 4,5–5 тыс. км² — и отсутствие крупных городов. Саксонские курфюрсты также занимали должность архимаршала Священной Римской империи и имели право носить меч в Рейхстаге.

Священная Римская империя в 1400 г.

В ноябре 1422 года умер курфюрст и герцог Саксен-Виттенбергский Альбрехт III, не оставивший наследников.[4] Император, согласно Золотой булле, конфисковал герцогство как вымороченное имущество,[5] требования на его наследство выдвинули герцог Саксен-Лауенбурга Эрик V и маркграф Мессена Фридрих I, чья владения составляли часть немецких средневековых восточных поселений к востоку от Заале и Эльбы и граничил с Саксен-Виттенбергом на юге и востоке.[6]

Претензии Фридриха I основывались на его участии в имперских делах и Гуситских войнах. В 1423 году король Сигизмунд предоставил маркграфам Мессена курфюршество Саксония, в состав которого оно и вошло. Веттины, расширившие свои владения за счёт маркграфства Ландсберг и графства Брена (передано в 1290 г. как вымороченное имущество императором Рудольфом I своему внуку Рудольфу), уже были маркграфами Лужицы в 1089 году и маркграфами Мейсена в 1125 г. и теперь смогли заполучить стратегически важный район на севере своих территорий. Это позволило обеспечить сообщение с важными городами Северной Германии и более тесную интеграцию в районе Центральной Эльбы вплоть до предгорий Гарца, который в то время уже был густонаселен и играл важную экономическую роль. Доступ к Эльбе позволял участвовать в торговле с Ганзейским союзом, в который входило несколько городов вдоль реки.[7] Присоединение относительно недавно колонизированных немцами земель между Заале и Эльбой были присоединены к давно освоенным немцами землям на западе, почти одновременно с приходом Гогенцоллернов на престол расположенного севернее марграфства Бранденбург.[8] С тех пор Веттины стали доминирующей силой в Центральной Германии. Из окрестностей Виттенберга, позднее курфюршества, название «Саксония» постепенно распространилось на все территории Веттинов, расположенные в верхней части Эльбы.[9]

6 января 1423 года маркграф Мейсена Фридрих IV Сварливый был временно и формально пожалован герцогством Саксен-Виттенберг королём Германии и будущим императором Сигизмундом в Будапеште, а 1 августа 1425 г. он получил в лен это же владение;[10] в качестве Фридриха I он стал герцогом Саксонии и курфюрстом. Иск, поданный герцогом Саксен-Лауэнбурга Эрихом V против этого решения на Базельском соборе, остался безуспешным.

Около 1430 года в ходе Гуситских войн гуситы вторглись в Саксонию. Хотя курфюрст Фридрих II уже заключил с ними особый мир сроком на два года 23 августа 1432 года, военные действия повсеместно прекратились только в 1436 году. Прежний центр власти Веттинов — Мейсен с его Альбрехтсбургом — постепенно утратил свое политическое значение. Поскольку на раннем этапе эпохи Возрождения представительства и резиденции также приобрели большую значимость, в конце XV века Веттины создали новую резиденцию в бассейне Эльбы в Дрездене. Она стала постоянной резиденцией курфюрста, его советников и административных чиновников. Здесь был более теплый микроклимат, благоприятствовавший выращиванию винограда, а также привлекательная окружающая среда в связи с близостью Эльбских песчаниковых гор.

Маркграфство Мейсен в 1400 г.

Возросшие расходы курфюрста на содержание армии и двора уже не могли покрываться действующими доходами, и требовалось ввести новые виды налогов. Однако для этого также требовалось согласие сословий. Собрание сословий, организованное при Фридрихе II в 1438 г., считается первым государственным парламентом Саксонии. Сословиям Саксонии было предоставлено право собираться в случае нововведений в налоговой системе, даже без созыва правителем. В результате парламенты собирались все чаще, что привело к формированию просуществовавшего до XIX в. корпоративного государства Веттинов.

Как это было принято в других немецких домах, Веттины регулярно делили свое имущество между сыновьями и братьями, что часто приводило к напряженности в семье. После смерти ландграфа Тюрингии Фридриха IV в 1440 году его владения перешли обратно к курфюршеству в результате выморочного имущества семьи. Разногласия между его племянниками курфюрстом Фридрихом II и Вильгельмом III. первоначально привело к Альтенбургскому делению 1445 г., по которому Вильгельм III получил владения в Тюрингии и Франкони, а Фридрих — восточную часть курфюршества. Шахты остались в совместной собственности.

Несмотря на изданный в 1445 г. Галльский декрет о власти, конфликт обострился, поскольку 26 сентября 1445 года в Лейпциге Фридрих выбрал Тюрингию, а не Мейсен. В результате началась Саксонская братская война. После пяти лет войны ситуация, наконец, повторилась в 1446 году, но большая часть страны была опустошена. Война окончательно завершилась миром в Наумбурге 27 января 1451 года.[11] Договор подтвердил Альтенбургское деление, которое временно разделило владения Веттинов на восток и запад. Западная часть Саксони после смерти герцога Вильгельма III перешла обратно к главной линии Веттинов в 1482 г., тем самым восстановив единство страны. Результатом войны стало похищение в 1455 г. принцев Эрнста и Альбрехта.

Большое значение для развития страны имел заключённый в 1459 г. между курфюрстом Фридрихом II и королем Богемии Йиржи из Подебрад Эгерский договор, определивший чёткие границы между королевством Богемии и Саксонии.[12]

Когда 7 сентября 1464 года в Лейпциге умер курфюрст Фридрих II, ему наследовал его старший сын Эрнст, которому было 23 года. Это ознаменовало начало почти двадцатилетнего периода совместного правления с герцогом Альбрехтом. Поначалу они правили дружно, чему способствовал длительный экономический подъём и рост городов. Координацию всех политических действий и решений обеспечивал совместный двор обеих семей в Дрезденском замке. Начиная с 1471 года оба они построили на замковом холме в Мейсене новый замок по французскому образцу. В своей политике братья стремились к дальнейшему компромиссу с Богемией и оказывали активную военную помощь империи против Османской империи и в войне за бургундское наследство.

В период совместного правления Эрнста и Альбрехта в Рудных горах были обнаружены обширные месторождения серебра, что стимулировало устойчивый экономический подъём, наступивший в результате так называемого Второго великого горнодобывающего кризиса. С 1470-х годов центр добычи серебра сместился из Фрайберга в центральные и западные Рудные горы. Доходы от добычи полезных ископаемых позволили саксонским правителям активно заниматься внутренней и внешней политику, имевшиеся средства шли на выкуп владений в пределах домена и в расширение территории на север и восток.

Лейпциг стал важным экономическим центром Священной Римской империи после того, как получил от императора право проводить ежегодные ярмарки три раза в год. На этих имперских ярмарках курфюрсты могли обменять добытое серебро на наличные деньги, таким образом, наполняя домашнюю казну и положив начало активному строительству.[13] Благодаря предоставленным императором рыночным и торговым правам городу Лейпцигу, увеличилась интенсивность движения по Via Regia Lusatiae Superioris, важнейшему транспортному маршруту между Западной и Восточной Европой, который пересекал Via Imperii в Лейпциге. Таким образом, Лейпциг стал важным континентальным торговым центром для всей Европы. В период с 1470 по 1650 год более 90 купцов и их семей переехали из вольного имперского города Нюрнберга, который в то время был важным экономическим центром Европы, в Лейпциг.[14] Торговая сеть расширилась и охватила всю Европу; торговцы со всей Европы начали предлагать свои товары в Лейпциге. Таможенные сборы по этому маршруту, пополняли казну курфюршества. В 1480 году печатник Конрад Кахелофен из Нюрнберга обосновался в Лейпциге и заложил лейпцигскую традицию книгопечатания с помощью своего печатного станка.

Государственная организация была расширена на основании государственного указа 1384 года. Государственный устав 1482 года регламентировал поддержание мира, правовые и социальные порядки и частично стандартизировал общественную жизнь. В 1483 году был учреждён Верховный суд с постоянным местопребыванием в Лейпциге, ставший первым независимым от правителя и двора органом власти в Саксонии. Эффективная местная и центральная администрация обеспечивала власть курфюрстов, были устранены разбойники и прекращены феодальные распри.[15] По сравнению с другими немецкими землями Саксония являлась высокоразвитой в культурном, экономическом и политическом отношении страной того времени.

Западная часть Саксонии, которой с 1382 года правила ветвь Веттинов, после смерти Вильгельма III перешла под власть братьев, в чьих руках теперь была вторая по влиянию держава в Священной Римской империи после домена Габсбургов. Члены семьи Веттинов также занимали духовные должности в Магдебурге, Хальберштадте и Майнце. Дальнейшие претензии распространились на Юлих-Берг, Кведлинбург и Эрфурт. Династическое наследование и семейная политика указывали на необходимость дальнейшей экспансии.[16]

Напряженность между двумя братьями росла и достигла пика с 1480 г., когда Альбрехт отказался от совместного двора и переехал со своей семьей и двором в Торгау, в замок Хартенфельс. 26 августа 1485 г. в Лейпциге было достигнуто соглашение о разделе курфюршества, что было завершено 11 ноября 1485 г. Более младший Альбрехт получл право выбрать собственную часть страны, в то время как Эрнст составил схему раздела.[17] Лейпцигский раздел, который изначально не планировался как постоянный, значительно ослабил положение Саксонии в Священной Римской империи. Дружеские отношения между Альбрехтом и Эрнстом, обеспечивавшие тесную связь между обеими частями страны, через несколько десятилетий переросли в открытую конфронтацию между двумя правящими домами.

Крестьянская война 1525 г. затронула лишь периферийные территории Саксонии в Фогтланде и Рудных горах, давление на крестьянство в Саксонии было слабее, чем в ставших очагом восстания юго-западных регионах империи. Это можно объяснить сильным положением государя и администрацией, которая ограничивала произвол дворян-землевладельцев.[18]

В битве при Мюльберге во время Шмалькальденской войны Мориц Саксонский из Альбертинской линии пленил курфюрста Саксонии из Эрнестинской линии Иоганна Фридриха. 4 июня 1547 г. Мориц получил от императора Карлом V титул курфюрста, 24 февраля на рейхстаге в Аугсбурге состоялась торжественная церемония.[19]

Эрнестинcкие Веттины потеряли половину владений, сохранив амты в Веймаре, Йене, Заальфельде, Вайде, Готе, Эйзенахе и Кобурге. В 1547 году от Эрнестинской Саксонии отошли амты в Дорнбурге, Камбурге и Росле, а в 1554 г. по Наумбургскому договору ей ветнули амты в Заксенбурге, Альтенбурге, Хербслебене и Айзенберге. С 1572 г. началось постепенное дробление Эрнестинского герцогства на множество мелких государств. В 1640 г. возникли две основные эрнестинские линии: Саксен-Веймарская и Саксен-Готская. В то время как у первой династии было всего несколько ветвей, которые в конечном итоге объединились в Саксен-Веймар-Эйзенахскую династию, у Саксен-Готской династии было много ответвлений, большинство из которых правили собственными государствами. Последние три из этих герцогств, как и Саксен-Веймар-Эйзенах, были включены в состав Свободного государства Тюрингия после 1918 года.

Альбертинские территории во многом заложили традиций последующей Саксонии. Курфюршество Саксония теперь представляло собой замкнутое государство в пределах Верхней Саксонии и Тюрингии вдоль среднего течения Эльбы, которое, однако, не имело завершенной территориальной структуры. 13 июля 1547 года в Лейпциге на две недели был созван государственный парламент, в котором сословия старых и новых территорий, графы и лорды, рыцари и города собрались вместе и образовали земельное представительство (нем. Landesvertretung).

Вопреки обещаниям императора, Мориц не получил все эрнестинские территории.[20] Морицу удалось расчистить путь к признанию новой веры в империи, курфюршество Саксонское стало важнейшим защитником протестантской веры.[21] 9 июля 1553 г. 32-й летний Мориц скончался от полученного в битве при Зиверсхаузене ранения. После заключения Аугсбургского мира в 1555 году Саксония твердо встала на сторону Габсбургов. Курфюрст Август считал себя главой лютеранских имперских сословий, в интересах которых было сохранить достигнутый статус-кво.

Эрнестинский саксонский герцог Иоганн Фридрих II Средний продолжал претендовать на титул курфюрста, которого лишили его отца. В 1557 г. он взял к себе на службу франконского рыцаря Вильгельма фон Грумбаха, который предложил ему вернуть курфюршеский титул.[22] После нападения Грумбаха на Вюрцбургское епископство в 1563 г. император Фердинанд I наложил на Грумбаха имперскую опалу, несмотря на которую герцог принял Грумбаха к себе обратно. В 1565 г. на Дне императорской делегации в Вормсе император Максимилиан II поручил саксонскому курфюрсту привести в исполнение опалу против Грумбаха. После того, как в 1566 году она была вынесена и против Иоганна Фридриха, Август начал военные действия. Во главе армии из 5489 кавалеристов и 31 роты пехоты он начал осаду Готы 24 декабря 1566 г., город капитулировал 13 апреля 1567 г. и герцог сдался своему родственнику. Успешное выполнение императорского поручения укрепило положение Саксонии, после этого курфюрстское достоинство Альбертинской ветви и Наумбургский договор больше никогда не подвергались сомнению Эрнестинской ветвью.

Герб Веттинов на здании амтсхауса в Штольпене.

После присоединения новых территорий к Альбертинскому домену последовали комплексные административные реформы, реорганизовавшие вновь созданное государство.[23] Людвиг Факс был важным советником курфюрста в этих вопросах. Мориц разделил курфюршество на пять административных округов, каждый из которых возглавлял обергауптман, который отвечал за общую и военную безопасность, а также финансы.[24] С этого момента центральным высшим административным органом стал хофрат, за которым следовала окружная администрация с обергауптманами, низшим уровнем были судебные приставы.[25] Помимо администрации, была также реформирована судебная система, и 22 декабря 1548 года был издан указ о верховном суде. В 1550 году двор в Виттенберге был восстановлен. В города и учреждения были разосланы циркуляры с просьбой регистрировать все доходы и обстоятельства, связанные с доходами, и отправлять их в Хофрат. Это было началом создания официальных реестров наследования — всеобъемлющего общенационального кадастра для упорядоченного финансового управления. Значительный вклад в письменное документирование осуществления власти внес Бартель Лаутербах. Были созданы дополнительные специализированные органы в сферах церкви и правосудия, горного дела и чеканки монет. В 1547 г. курфюршестве было два университета (Лейпцигский и Виттенбергский), каждый с юридическим факультетом, а также, в дополнение к двум судам — две кафедры судебных заседателей.[26] В Германии возникло эффективно функционирующее территориальное государство.[27]

В 1559 году к курфюршеству Саксонии были присоединены протестантские епископства Мейсен, Мерзебург и Наумбург, а в 1596 году — Фогтланд. Средний доход курфюршества на тот момент составлял 865 тыс. гульденов в год (государственный долг равнялся 2,4 млн гульденов), её основу составили доходы от шахт, а не от чеканки монет. Веттины обладали исключительной монополией на серебро. Административные реформы и активная экономическая политика во второй половине XVI века дали результаты. По словам Михаэля Рихтера, Саксония стала «богатейшим немецким государством того времени благодаря своей торговле, промышленности и горнодобывающей промышленности»[28]

После учреждения Дрезденского монетного двора в 1556 году для лучшего контроля курфюрст Август (1553—1586) приказал закрыть все государственные монетные дворы. В 1586 году под руководством Маттиаса Эдера было проведено первое картографическое исследование курфюршества. В 1572 году были изданы основанные на римском праве конституции Саксонского курфюршества, включавшие гражданское, государственное, феодальное и наследственное право, а также договорное право..[29]

Несмотря на Аугсбургский религиозный мир 1555 года, Реформацию пришлось продолжать активно поддерживать. В 1560—1570-х годах по всей Европе начало распространяться зародившееся в Швейцарии под руководством Ульриха Цвингли и Жана Кальвина и направленное против возникшей после Тридентского собора 1564 г. Контрреформации кальвинистское движение, достигшее Саксонии во 2-й пол. 1580-х гг. С вступлением на престол курфюрста Кристиана I, занявшего пост председателя Тайного совета 24 января 1581 г., началась попытка провести Вторую Реформацию в Саксонии. Надворный советник в дрезденском правительстве с 1580 г. Николаус Крель и член Тайного совета Андреас Пауль представляли реформаторскую партию, которая вскоре одержала верх над ортодоксально-лютеранской партией. Новый церковный порядок был введен в действие по всей стране. Со смертью Кристиана I после тяжелой болезни 24 сентября 1591 г. попытка ввести в Саксонии реформированную церковную систему прекратилась. Поскольку его преемнику Кристиану II было всего восемь лет, с 1591 по 1601 год было создано опекунское правительство во главе с герцогом Саксен-Веймара Фридрихом Вильгельмом I. С тех пор кальвинистские движения в Саксонии подвергались яростным гонениям, сторонники кальвинизма были удалены со всех должностей, а дома богатых кальвинистов подвергались нападениям и поджогам. После преследований кальвинистов, особенно со стороны личного врача курфюрста Каспара Пейцера (1525—1602) и тайного советника Георга Кракова, составленная в Торгау в 1577 г. формула согласия стала последним конфессиональным документом лютеранской церкви. который в конечном итоге был включен в Книгу Согласия. Визитация стала инструментом для проведения Реформации и упорядочения религиозной жизни в курфюршестве. Для этого отдельные посетители совершали поездки по отдельным церковным местам. Первое полномасштабное посещение Саксонии состоялось с 1528 по 1531 г, генеральным организатором этого процесса считался теолог Якоб Андреэ, стремившийся применить формулу согласия и переориентировать руководящий состав в результате волн преследований 1574 г.

Растущие разногласия между реформаторским и ортодоксальном лютеранством ещё больше усилили влияние Контрреформации, которую поддерживал император. Саксония пыталась выступить посредником между противоборствующими сторонами, но в 1608 г. придерживавшиеся Реформации имперские сословия покинули Регенсбургский рейхстаг, после чего произошла дальнейшая поляризация. В 1608 г. был основан Союз протестантских имперских сословий, а в 1609 году католические имперские сословия создали лигу. В это время началась война за клевское наследство, курфюршество Саксония предъявило императору претензии на эту территорию и получило её в дар. Несмотря на это, эти территории в итоге поделили маркграфство Бранденбург и Пфальц-Нейбург. После смерти императора в 1612 г. спустя 93 года был восстановлен имперский викариат, которым руководил курфюст с мая 1613 года до избрания Матиаса императором на курфюрстском сейме во Франкфурте-на-Майне.

Священная Римская империя в 1618 г.

Пражская дефенестрация 1618 г. положила конец длительному периоду мира, курфюрст Иоганн Георг I встал на сторону императора. По совету своего правительства он продолжил проводившуюся на протяжении десятилетий прежнюю политику с целью сохранения статус-кво по Аугсбургскому миру. Сначала Иоганн Георг вместе с курфюрстом Майнца Иоганн Швайкард фон Кронберг пытался выступить посредником между богемскими сословиями и императором, но после смерти императора Матиаса в марте 1619 г. ситуация обострилась. Когда в том же году богемские сословия низложили уже коронованного наследника Фердинанда II и избрали своим королем курфюрста Пфальца Фридриха V, Иоганн Георг выступил на стороне императора, для которого Саксония должна будет отвоевать входившие в Богемию Верхнюю и Нижнюю Лужицу.

В дальнейшем отношения с императором всё более ухудшались, отчасти потому, что нейтралитет Саксонии почти не соблюдался имперскими войсками под командованием Альбрехта фон Валленштейна, неоднократно вводившего отряды для мародёрства в Лужице. Беспощадная рекатолизация в Силезии и Богемии также вызвала недовольство саксонского курфюрста. В 1631 г. Иоганн Георг I наконец вступил в войну против империи на стороне шведов, на что окончательно повлияло появление шведского войска на территории курфюршества. В основном пострадала западная часть Саксонии: битва при Брейтенфельде произошла недалеко от Лейпцига в 1631 г., а битва при Лютцене — в следующем году. Во время войны Лейпциг несколько раз подвергался осаде, его население сократилось с 17 до 14 тыс. человек, Хемниц был сильно разрушен, Фрайберг утратил своё значение, в то время как другие городские центры, особенно Дрезден и Мейсен уцелели.[30] Многие небольшие города и деревни были разграблены, особенно после отдачи Валленштейном приказа о диверсиях фельдмаршалу Генриху фон Хольку, выполнением которых в первую очередь выполняли кроаты. С августа по декабрь 1632 г. они совершили набеги на многочисленные населенные пункты Саксонии (включая Диппольдисвальде, Штольпен, Хинтерхермсдорф, Заупсдорф, Нойкирхен, Райхенбах, Эльсниц, Пениг и Гнандштайн).[31]

Священная Римская империя в 1648 г.

В 1635 г. Саксония заключила Пражский мир с императором и, по отдельному приложению (Традиционный процесс) получила во владение Верхнюю и Нижнюю Лужицы в качестве наследственного феода с сохранением внутреннего устрйоства и религиозной политики. В результате территория курфюршества увеличилась примерно на 13 тыс. км² и практически достигла своих окончательных границ. Однако Тридцатилетняя война продолжилась ещё более 10 лет, мании. После заключения перемирия в Кётцшенброде в 1645 г. курфюршество Саксонское временно отказалось от участия в войне, а после заключения мира в Айленбурге в 1646 г. — окончательно. После заключения Вестфальского мира 23 октября 1648 г. шведские войска покинули Саксонию тлько после уплаты контрибуции в 276 600 рейхсталеров, последние солдаты 30 июня 1650 г. покинули Лейпциг.

Убыль населения на территории Священной Римской империи по итогам Тридцатилетней войны.

Саксонское курфюршество было ослаблено войной, в основном косвенно — через эпидемии и экономические потери из-за застоя в торговле, хотя перемещения противоборствующих войск и оккупации также привели к немалым потерям среди городского и сельского населения. По оценке специализирующегося на истории Саксонии немецого историка Карлхайнца Блашке, из-за войны её население сократилось примерно вдвое[32] По мнению других историков, этот показатель справедлив в отдельных регионах курфюршества, но его нельзя экстраполировать на всё государство.[33] Демогарфическая убыль в значительной степени была компенсирована религиозными беженцами, из которых около 150 тыс. прибыли из Богемии и Силезии.[34] После разорения Магдебурга имперской армией в 1631 г. его роль метрополии на востоке Священной Римской империи перешла не только к Берлину, но и к Лейпцигу и Дрездену.

Когда в 1656 г. страну возглавил Иоганн Георг II, Саксония не оправилась полностью от экономических потерь Тридцатилетней войны. Это произошло только во время правления Иоанна Георга III к 1680 г. Самым сложным оказалось повторное заселение деревень и городов. Первым признаком подъёма стал рост налоговых поступлений. Медленно, но верно восстанавливались горнодобывающая промышленность, металлургия, ремесла, торговля и транспорт. В горнодобывающей промышленности Рудных гор преобладала уже не добыча серебра, а железа, олова, кобальта, висмута, свинца, меди и серпентина. В 1678 г. была основана Компания по добыче олова Рудных гор, а в 1659 г. — Саксонская фабрика синих красок со штаб-квартирой в Лейпциге. Кроме того, в конце XVII в. появлялись в качестве новой формы производства первые мануфактуры, которая смогли удовлетворить возросший спрос на текстильные изделия.[35] Из-за острого дефицита бюджета курфюршества саксонские сословия уже во время войны восстановили свое влияние. Во второй половине XVII в. курфюрстам пришлось созывать парламент гораздо чаще, в 1661 г. сословия отстояли своё право собираться самостоятельно.

Курфюршество Саксония и выделенные из его состава три герцогства.

Иоанн Георг I использовал мирное время для наведения порядка в стране, с его смертью впервые со времён указа Альбрехта в 1499 г. курфюршество было разделено между его четырьмя сыновьями (Август — герцогство Саксен-Вейсенфельс, Иоганн Георг II — курфюршество, Кристиан — Саксен-Мерзебург и Мориц — Саксен-Цейц). Герцогства были возвращены курфюршеству Саксонии в 1718, 1738 и 1746 гг. из-за прерывания тамошних династий. В этот период курфюршество было ослаблено экономически, финансово и политически из-за разногласий между братьями, хотя в культурном отношении за пределами Дрездена и Лейпцига в ставших столицаами новых герцогств городах Вайсенфельсе, Цайце и Мерзебурге строились новые дворцы, культурные и научные учреждения. Набиравшее силу развитие абсолютизма в Саксонии было приторможено.[36]

Великий герб курфюршества Саксония, включавший в себя гербы 28 территорий.(Замок Хофлёсниц, 1650 г.).

В европейской государственной системе конца XVII века средние по величине государства, такие как Саксония, могли надеяться подняться до уровня великих держав.[37] Во внешней политике Саксония оставалась на стороне австрийского императорского дома до конца XVII в. и смерти императора Фердинанда III. 2 апреля 1657 г. вступил в силу имперский викариат, который возглавлял Иоанн Георг II и который действовал более года. На курфюрстском сейме во Франкфурте-на-Майне он и маркграф Бранденбурга Фридрих Вильгельм I добились избрания императором Леопольда Габсбурга и предотвратить избрания короля Франции Людовика XIV. Несколько лет спустя Саксония оказалась втянутой во Северную войну, в 1664 г. саксонские войска сражались против в Венгрии в войне с Турцией. В том же году Саксония стала членом Рейнской лиге на ограниченный период в четыре года и разрешила французам у себя набор рекрутов и перемещение войск.[38] В 1683 г. Иоганн Георг III лично участвовал в Венской битве.

В 1806 году французский император Наполеон I по Познанскому договору объявил курфюрста Фридриха Августа III королём Саксонии, в результате чего Саксония стала королевством.

После поражения Наполеона территория бывшего герцогства Саксония-Виттенберг перешла к Пруссии и вошла в провинцию Саксония, которая примерно совпадает с современной землёй Саксония-Анхальт.

Территория бывшего маркграфства Мейсен со столицей в Дрездене и звание королей Саксонии остались в руках альбертинской линии, которые основали королевство Саксонию в границах современной земли Свободное государство Саксония.

Владения эрнестинской линии на западе распались на множество мелких герцогств и вошли в состав современной Тюрингии.

Около 1700 года наступила эпоха Просвещения, которая стимулировала духовный рост населения по всей Европе и способствовала развитию образования и культуры, а также торговли и экономики. Абсолютизм утвердился на континенте, и только Англия, Голландия, Речь-Посполитая и некоторые имперские территории избежали тенденции централизации. В этих очень благоприятных для Саксонии условиях в 1694 году курфюрстом стал Фридрих Август I. Он оставил современный след в эпохе, так что его время в Саксонии вошло в историю как эпоха Августа.[39]

Это время символизирует расцвет саксонского государства, когда оно смогло развить свои политические институты, культуру и экономику. Эпоха началась с коронации Августа Сильного в 1694 году и закончилась Губертусбургским миром в 1763 году.

27 апреля 1694 года Фридрих Август I стал курфюрстом Саксонии, его правление отметилось развитием искусства и активным строительством, а также меценатством и роскошью.[40][41]

Помимо придворных, в некоторых случаях в качестве зрителей или участников привлекались жители резиденции и окрестностей. Придворные поставщики и наемные рабочие зарабатывали на заказах курфюрста.[42] Благодаря развитию культуры высшего сословия развивалось и общество в целом. Придворная фестивальная культура в стиле барокко стала неотъемлемой частью политики августинского правительства. Самыми значительными событиями этой эпохи были первый карнавал Августа в 1695 году, празднования по случаю его коронации в 1697 году, карнавал 1709 года в присутствии короля Дании Фредерика IV в Дрездене, праздники 1719 года по случаю бракосочетания принца Фридриха Августа с Марией Йозефой Австрийской, праздник 1727 года по случаю выздоровления короля Фридриха IV в Дрездене, праздник 1728 года по случаю визита короля Пруссии Фридриха Вильгельма I и Лагерь удовольствий в Цайтхайне 1730 года. В течение года при дворе Августа было запланировано от 50 до 60 праздничных дней, остальные дни были посвящены политической работе, планированию, управлению и правительству. В первые годы Северной войны, когда война шла с большими потерями, празднеств было меньше.[43]

Роскошная жизнь при дворе превышала экономические возможности страны и в конечном итоге финансировалась за счет снижения затрат на армию. Финансовые проблемы привели к отказу от важных должностей в Центральной Германии. Всё это способствовало возвышению Пруссии как второй державы в Германии и главной протестантской державы Священной Римской империи, а также Ганновера.

Процветали экономика и торговля, а вместе с ними и Лейпцигские ярмарки. В частности, торговля тканями и шелком, а также книгами, денежно-кредитная и банковская деятельность. В 1710 году Майсенский фарфор впервые был выставлен на продажу на ярмарке и привлек международное внимание.[44]

Августинский Дрезден стал известен как «Флоренция на Эльбе». Были построены Цвингер, Ташенберг, Пильниц, была проведена реконструкция охотничьего замка в Морицбург и был построен новый мост Августа. В новых церквях были построены чудо-купол протестантской Фрауэнкирхе Джорджа Бера и Католическая придворная церковь, строительство которой итальянец Гаэтано Кьявери начал в 1738 году, через пять лет после смерти курфюрста.

С 1721 года началась установка почтовых колонн, которые и по сей день являются заметным признаком эпохи курфюршества во многих городах, и значительно улучшили дорожное движение. Стремясь установить абсолютизм по образцу французского, он отбросил влияние старой знати, создав центральный орган исполнительной власти с помощью созданного в 1706 году Тайного кабинета со специализированными отделениями и постепенно превратив Тайный совет в высшую центральную власть, конкурирующую с Тайным советом. Но настоящего абсолютизма так и не произошло, о чём свидетельствуют непреодолимые противоречия между курфюрстом, знатью и растущей буржуазией. В августе была введена в действие Верхняя счетная палата, которая эффективно координировала налоговую систему. Существовала прозрачная система учёта, так что все расходы могли производиться и проверяться эффективно и прозрачно. Это позволило ограничить государственный долг, несмотря на высокие расходы. К моменту смерти Августа II долг составлял приемлемые для налоговых и финансовых возможностей страны 5 млн. рейхсталеров.

Отдельным законодательством регулируются многие отдельные сферы повседневной жизни. Например, в 1695 году это касалось импорта и экспорта зерна, в 1698 году — производства соли, в 1699 году — вексельного права, в 1700 году — почтовой службы, в 1702 году — дорожного хозяйства, в 1705 году — установления нового налогового кадастра и введения Дрезденской меры весов в качестве обязательной государственной меры, в 1709 году — помощи шахтерам в случае несчастных случаев и болезней, в 1710 году — стимулирования плодоводства.[45]

Помимо курфюрстов, в саксонской политике при Августе II и Августе III играли министры Якоб Генрих фон Флемминг[46]и Генрих фон Брюль, который сам коллекционировал произведения искусства и построил Террасу Брюля. Поскольку Август III не питал политических амбиций, он оставил повседневные политические дела своему премьер-министру. К 1738 году Александр Юзеф Сулковский также приобрел большое влияние в саксонской политике, пока не был свергнут своим конкурентом Брюлем. С 1738 по 1740 год Йозеф Вакербарт-Сальмур все ещё делил власть с Брюлем, пока последний не получил от курфюрста единоличную ответственную министерскую должность с 1740 года и не был назначен премьер-министром в 1746 году. Брюль возглавлял административный аппарат Саксонии в 4,5 тыс. человек и кабинет министров.[47] При Брюле в саксонской финансовой системе усилились формы бесхозяйственности, управление бюджетом стало беспорядочным, что привело к дефолтам, задержкам платежей и риску неплатежеспособности.[48]

Несмотря на свои смелые политические авантюры с переменным исходом, курфюрст и король Польши Август Сильный, умерший в 1733 году, имел большие заслуги в продвижении саксонской культуры и искусства, а также в социально-экономическом развитии Саксонии и Польши. Расцвет Саксонии закончился со смертью Августа, и вскоре после этого последовали военные столкновения с Пруссией.

После смерти польского короля Яна III Собеского Сакасония присоединилась к борьбе за вакантный трон Речи-Посполитой, который также был открыта для иностранных претендентов. Главным конкурентом был французский принц крови Франсуа Людовик де Бурбон-Конти, которого Август смог одолеть выдвижением новых кандидатов (Якуб Собеский, Карл Филипп Нойбургский, Максимилиан Баварский, марграф Баден-Бадена Людвиг Вильгельм и герцог Лотарингии Леопольд I[49]). Хотя на коронационном сейме 1697 года Конти смог собрать 3/4 голосов, Август вошёл в Польшу с 8 тыс. армией и принудил его вернуться на родину[50] Также при голосовании Августом активно скупались голоса, а его кандидатура была поддержана российским царём Петром I, императором Священной Римской империи Леопольдом I и курфюрстом Брандербурга Фридрихом I.[51]

Политический расчет на формирование династически обоснованного персональной унии с Речью-Посполитой был основан на стремлениях немецких курфюрстов к независимости, стремлении избежать централизованной власти императора Священнйо Римской империи и возвышения своего статуса в Европе. Помимо Габсбургов, королевский статус получили:

- курфюрст Брандербурга Фридриха III в 1701 году, ставший королём Пруссии,

- Август II,

- курфюрст Ганновера Георг I, ставший в 1715 году королём Великобритании.

Путешествие двора польского магната во времена короля Августа III Саксонского. Картина Яна Хельминского 1880 года.

Избрание Августа королем Польши в 1697 году привело к переориентации курфюршества на северо-восток и началу тайных переговоров с Данией и Россией, направленных против захватившей часть польских земель Швеции. Последовавшая Северная война (1700—1721) привела к провалу политики Августа: после неудачного вторжения в шведскую Ливонию в 1700 году в Великом княжестве Литовском началась гражданская война между враждующими дворянскими фракциями, в Польше также образовалось несколько враждующих конфедераций. В 1706 году шведская армия в 23 тыс. человек оккупировала Реч-Посполитую и Саксонию, что привело к расходам в 35 млн рейхсталеров до её вывода в следующем году.[52] В Альтранштедтскому миру Августу также пришлось отказаться от польской короны в пользу поддерживаемого шведами и частью польской шляхты Станислава Лещинского; он получил её обратно только после ухода шведов из Польши после 1709 года. Однако он больше не мог отстаивать свои претензии на Шведскую Ливонию и пребывал младшим партнером России.

С точки зрения внутренней политики Август II не смог добиться успеха в Польше. Конфедерации польского дворянства препятствовали его реформам, как и политическое влияние России — с 1715 года возникла поддерживаемая Россией Тарногродская конфедерация, чья борьба завершилась в 1717 году. Немым сеймом и выводом саксонских и русских войск, русские войска покинули Польшу в 1719 году. Из саксонской казны шли огромные суммы взяток польскому дворянству и церковным сановникам Польши (во время правления Августа сумма достигла 39 млн рейхсталеров[53]), чтобы удержать их в повиновении, из-за чего были проданы некоторые саксонские земли и последовали отказы от возможных территориальных приобритений (так после пресечения династии Асканиев в со смертью Юлия Франца в 1689 году Саксония отдала на откуп борьбу за Саксен-Лауэнбург Дании и Брауншвейг-Люнебургу[54]). Смена вероисповедания Августа Сильного в результате выборов польского короля в 1697 году поставила под угрозу протестантские позиции в рейхстаге.

После смерти Августа начались споры за польский престол, которые переросли в войну за польское наследство, которую Саксония в итоге выиграла и её курфюрст Фридрих Август II Август III был избран королём Речи-Посполитой 5 октября 1733 года. Поскольку Пруссия оккупировала у Габсбургов Силезию в 1740 году, надежды создание общую границу между Саксонией и Речью-Посполитой были разбиты, и проект совместного развития обеих стран получил непоправимый поворот. Во время Семилетней войны Август III и премьер-министр Брюль правили из Варшавы, поскольку Саксония была оккупирована Пруссией.

После заключения Губертусбургского мира в 1763 году Саксония прекратила играть роль важнйо европейской державы. После смерти Августа III в 1763 году два года спустя дом Веттинов отказался выдвигать претендента на польский престол на фоне заключения союза между Пруссией и Российской империей.[55] Курфюрст Фридрих Август III отклонил новое предложение о польской короне в 1791 году[56]. Длившаяся с двумя короткими перерывами с 1697 по 1764 год уния не оказала длительного влияния на институты Саксонии и Польши, поскольку они управлялись раздельно.

Силезия была самым значительным полем конфликта в Европе с 1740 по 1763 год. Дипломатическая и военная борьба между Пруссией, Австрией и Саксонией за Силезию в конечном итоге привела к разрушению всех амбиций саксонской Великой державы и продвижению Пруссии в Первую лигу великих европейских держав. Саксония сама была заинтересована в судьбе Силезии, потому что эта провинция была пригодна для создания прямого сухопутного моста к польской союзной части. Стратегическое положение Саксонии сделало её востребованным союзником. Однако центральное географическое положение в центре и сравнительно небольшая военная мощь были равносильны значительной угрозе собственной безопасности.[57]

В военном отношении, особенно при королях Фридрихе Вильгельме I и Фридрихе II Пруссия намного превосходила Саксонию, к моменту смерти Фридриха II численность прусской армии достигла 195 тыс. солдат (3-е место в Европе). Среди современников была известна фраза Пруссия — это не страна, которая создала себе армию, а армия, которая создала себе страну, в которой она расквартирована, автором которой считается знакомый с устройством прусской военном машины Георг Генрих фон Беренхорст.[58] После прихода к власти Фридриха Великого Пруссия вступила в период расцвета и начала оказывать все более сильное давление на своего южного соседа.[59] Внешняя политика Саксонии слишком нерешительно отвечала амбициям Пруссии, сохраняя нейтралитет. Опора на Габсбургов заключалась в доброжелательном нейтралитете без каких-либо договорных обязательств, так что Саксония не добилась устойчивых успехов во внешней политике.

В длившихся с 1740 по 1763 год трёх Силезских войнах Пруссии удалось стать ведущей протестантской державой в Священной Римской империи. После того, как Пруссия спровоцировала Первую Силезскую войну своим вторжением в Силезию в 1740 году, Саксония была с ней в альянсе, надеясь получить сухопутный моста в Польшу через габсбургскую Силезию. Саксонские войска сыграли важную роль в штурме Праги 26 ноября 1741 года. По итогам Бреславльского мира Саксония не добилась территориальных приобритений, после чего в её политике произошёл разворот в сторону Габсбургов. Во время Второй Силезской войны саксонская армия потерпела поражения от вторгнувшихся в её пределы пруссаков в при Гогенфридберге 3 июня 1745 года и под Кессельсдорфом 15 декабря, через два дня Дрезден открыть свои ворота победителям. По итогам Дрезденского мира Саксония была вынуждена выплатить 1 млн рейхсталеров контрибуции, её репутации был нансён серьёзный удар.[60]

Руины Кройцкирхе.

Поражение побудило премьер-министра Брюля усилить антипрусскую политику, итогом чего стала двойная свадьба в 1747 году между преддставителями домов Саксонии и Баварии, так и намерение после дипломатической революции присоединиться к договору между Австрией и Францией в противовес союзу между Пруссией и Великобританией. 26 августа 1756 года прусская армия в ходе Семилетней войны прусская армия в 70 тыс. чел. пересекла саксонскую границу.[61] Три дня спустя прусский посланник в Дрездене Ганс Дитрих Фрайхер фон Мальцан[62] передал саксонскому курфюрсту не объявление войны, а только объяснительное письмо. Брюль и саксонский генералитет медлили и отклонил несколько предложений о нейтралитете. Прусские войска заняли Дрезден и окружили саксонскую армию у Штольпена. Попытка австрийской помощи потерпела неудачу, и 16 октября саксонцы сдались в прусский плен при Пирне. Войско курфюршества в 17 тыс. солдат, не считая офицеров, было принудительно включено в прусскую армию, но многие из солдат вскоре дезертировали и новые корпуса в ходе этой войны сражались на стороне Франции и Австрии.[63] Пруссия подчинила оккупированную Саксонию власти военной администрации, активно используя её территорию и ресурсы во всех последующих военных кампаниях и я обеспечила Пруссии материальную базу для продолжения войны. Обстрел Дрездена во время осады в июле 1760 года разрушил более 400 домов, общественных зданий и дворцов, в том числе Кройцкирхе и Гевандхаус.[64]

Местом для мирных переговоров был выбран разграбленный в ходе войны пруссаками саксонский замок Губертусбург, курфюршество представлял Томас фон Фрич.[65] Хотя по Губертусбургскому миру Саксония избежала территориальных потерь, её территория была одним из центральных мест боевых действий, во время войны погибло 90 тыс. саксонцев,[66] многие жители курфюршества во избежании принудительного призыва в прусскую армию покинули страну, а чеканка фальшивых монет нанесла экономический урон Лейпцигской ярмарке и государственным финансам.

По итогам Семилетней войны и финансовой политики Брюля курфюршество пребывало на грани государственного банкротства — долг в 1763 году составлял 49 млн талеров, примерно в десять раз превышая государственные доходы. Томас фон Фрич со своей Комиссией по восстановлению поставил в центр программы восстановления страны (нем. Rétablissement) систематическое сокращение государственного долга. Благодаря комплексной программе реформ Саксония достигла профицита бюджета в 1774 году и обеспечила продолжавшийся не менее 20 лет экономический рост.[67][68]

Уже в августе 1762 года Реставрационная комиссия начла работу при явной поддержке наследного принца Фридриха Кристиана, который вернулся в Дрезден в январе 1762 года В Комиссию по реставрации входили представители буржуазии с политико-административным опытом, многие из которых работали в Лейпциге, но дворянство также внесло конструктивный вклад. К ноябрю 1763 г. она разработала камеральную программу устранения ущерба, нанесенного войной, и 34 постановления по реформированию государства. Ещё до прихода к власти курфюрст Фридрих Кристиан, правивший всего девять недель, приступил к реализации мер и их дальнейшему развитию. Они были продолжены после его ранней смерти его братом и регентом Францем Ксавером Саксонским, а после достижения 18-летия в 1768 году — Фридрихом Августом III.[69]

В качестве первой меры 7 августа 1763 года состоялись земельные собрания, от созыва которых при Брюле отказались. Они согласились с долговым бременем и, в свою очередь, внесли дополнительные предложения по государственной реформе. Сословия создали управлявшуюся ими налоговую ссудную кассу, был обнародован план погашения задолженности (сокращение количества «плохих денег» в обращении, сокращение военного бюджета (размер армии удалось сохранить до 30 тыс.[70]), ограничение расходов на двор).[71]

В 1764 году было основано Лейпцигское экономическое общество и учреждена должность профессора камералистики в Лейпцигском университете. За этим последовала первая школа рисования на Мейсенской фарфоровой фабрике, академия искусств в Дрездене и в 1774 году первая ветеринарная школа. В 1765 году была основана Фрайбергская горная академия.[72]

Значительные инвестиции были направлены на строительство дорог и мостов, в частности, на укрепление торгового центра Лейпцига. С принятием Закона о дорожном строительстве 1781 года, который оставался в силе для государственных дорог Саксонии до 1934 года, Саксония стала образцом для подражания для других стран.[73]

В результате реформа сформировались новое мировоззрение, ориентированные на критерии экономико-рациональной эффективности. Продолжающаяся реформаторская работа подтолкнула к изменению системы управления, зарождающаяся классическая политэкономия была возведена в ранг руководящей науки для государства. Это также повлияло на администрацию и перешло в сферу сельских и городских школ.[74] Лейпцигский торговый капитал открыл предпринимателям возможность выхода на внешние рынки. Благодаря всем далеко идущим работам реформаторов были заложены основы успешной истории индустриализации Саксонии в начале 19-го века.

Однако внешняя политика Саксонии потеряла свою направленность после войны за Баварское наследство (1778/79), по окончании которой Саксония лишь завершила споре за территорию вокруг Глаухи. За счёт этого казна сохранила 7 млн флоринов для инвестиций.[75][76] Когда в 1806 году разразилась война четвёртой коалиции, Саксония в альянсе Пруссией воевала с Францией, саксонцы участвовали в битве при Йене. После поражения курфюршество было оккупировано, в Дрезден вошли 10 тыс. баварских солдат, а также французский комендант. 11 декабря 1806 года Саксония заключила с Францией Познанский договор, по которому получила статус королевства, получила некоторые прусские территории, присоединилась к Рейнскому союзу и обязалась выставить воинский контингент для французской армии.

Курфюршество в 1600 году на фоне нынешних границах регионов Германии.

Территориально единого курфюршества Саксония никогда не существовало. Территориальная структура постоянно менялась в результате купли-продажи титулов, раздела наследства, военных потерь и приобретений. С 1356 по 1422 год курфюршество состояло только из области вокруг Виттенберга. С принятием избирательного сана маркграфом Мейсена Фридрихом I в 1422 году территориальная область расширилась и простиралась до Фогтланда и Эльбских песчаниковых гор. В 1547 году после Виттенбергской капитуляции 1547 года большая часть владений в Тюрингии навсегда отошли к курфюршеству. Во время Тридцатилетней войны Лужицы были включены в государственное объединение. В результате площадь государства значительно увеличилась и включала территории дальше на восток по рекам Одер и Нейсе.

Согласно политическим границам 1550 г., Саксония граничила на юге и востоке с Чешским королевством, которым правили Габсбурги, с маркграфством Нижней Лужицы и маркграфством Верхней Лужицы, а на севере с Верхне-Лузицким королевством и будущим Бранденбургом. На юго-западе Саксония граничила с княжеством Байройт и епископством Бамберг. На западе она граничила с ландграфством Гессен и княжеством Ангальт. В приграничной зоне также было несколько более мелких уездов и княжеств. Сама Саксония имела очень неравномерно структурированную границу на западе. В Саксонии также были отдельные анклавы. В 1635 году к двум Лужицам была присоединена закрытая территория, с тех пор Саксония граничила с Силезией, управляемой Габсбургами.

Ландшафты Избирательной Саксонии варьировались от северогерманских низменностей до зоны немецких низкогорных хребтов, растительность от редкой вересковой растительности до смешанного леса. Естественная пространственная структура делит Электоральное саксонское государство на три большие зоны:

- Саксонская горная и низкогорная зона,

- лесная зона, включая сегодняшнюю южную Саксонию-Анхальт

- Саксонско-Нижнелужицкая пустошь, включая сегодняшние районы Южный Бранденбург и Восточная Саксония-Анхальт.

Большая часть населения проживала в низкогорном хребте, причём район вокруг Аннаберга и Фрайберга в Рудных горах был наиболее густонаселённым. Почва была не очень плодородна для сельскохозяйственного использования. Господствовали ремесла, мануфактуры и рудники. В южной Саксонии исторические Фогтланд и Верхняя Лужица с горами Циттау, Лаузитцер Бергланд и Саксонская Швейцария представляют собой пространственно значимые дифференциации избирательной саксонской территории.

Центральная Саксония делится на Лейпцигскую низменность, Саксонскую Эльбландию и центральные саксонские холмы. Средняя зона Саксонии очень интенсивно использовалась для сельского хозяйства и была надрегиональным транспортным узлом с центрами в Лейпциге и Дрездене. Район Лейпцига превратился во второй центр Саксонии после Дрездена.

Исторические ландшафтные зоны и природные зоны в северной части Саксонии — Флеминг, Шпреевальд, Нижняя Лужица с лужицкой пограничной стеной. Бывший центр Саксонии от Виттенберга до Торгау был первоначально столь же густонаселён, как, например, бассейн Эльбы, но после 1547 г. значительно отстал в плане развития, тогда как Дрезден рос. Таким образом, северная область была не очень продуктивной в сельскохозяйственном и коммерческом отношении и в целом была менее населённой, чем южные части страны.[77] Крупные поселения были редкостью.

Главной рекой электората Саксонии была Эльба с самым длинным притоком Заале. Другими водными путями были Шварце-Эльстер, Нейсе и Вайсе-Эльстер.

Печь для обжига извести, 1856 года

Известковый карьер в Борне

Долина Лемергрунд, канал Пехёфер

Курфюршество было богато природным сырьём. Изначально вдоль низкогорного хребта на юге в Рудных горах образовалась неоднородное производство горнодобывающей промышленности. Помимо серебряных, медных и оловянных руд, с конца Средневековья здесь добывали железо, кобальт и вольфрам. Известь добывается на известковом заводе в Ленгефельде с 1528 года, известняк добывается на известковом карьере в Максене с 1546 года, а на известковом карьере в Борне — с 1551 года. Среди прочего, оттуда был получен мрамор для расширения резиденции в Дрездене. Известковый завод Кроттендорфа поставлял мрамор с 1587 года, а известковые заводы Hammerunterwiesenthal (к югу от Беренштайна) и Хермсдорфа также производили мрамор. Значение добычи полезных ископаемых для экономики Саксонии резко возросло в XVI в., так что после длительного периода роста Саксония стала одним из самых важных районов добычи полезных ископаемых в Европе. Негативное воздействие горнодобывающей промышленности на ландшафт в первую очередь связано с вырубкой лесов Рудных гор, сама древесина была необходима для работы плавильных печей для извлечения руды и серебра из рудной породы.

Эльбские Песчаниковые горы были важным поставщиком строительных материалов для резиденций. Песчаник значительно характеризует старый город и новый город Дрездена. Столовые горы также использовались как крепость. Одним из таких примеров является крепость Кёнигштайн. Лужицкий гранит в основном добывался во многих карьерах Верхней Лужицы, особенно в Западной Лужице. Многие каналы, такие как канал Пехёфер, которые были построены для работы многих шахт, оказали важное антропологическое влияние на ландшафт. Другими важными инфраструктурными зданиями времён, которые существуют до сих пор, являются:

- Рудный канал в северном районе Фрайберга

- Нойграбен

- Нойграбенрафтс

- Эльстерфлоссграбен

- Кверграбен

- Мост Старого Отца

Ценная почва, а также умеренный центральноевропейский климат позволили обеспечить в целом экстенсивное сельское хозяйство в курфюршестве за пределами южной горной зоны.

Проникновение транспорта в этот район было проблематичным, поскольку пути и переходы через реки, а также точные регистры имели только низкие стандарты. Официально регламентированное строительство мостов в Саксонии для преодоления рек началось рано, многие из них используются до сих пор.

Территория Курфюршества Саксония делилась на 7 районов (kreis):

- Курфюршеский (Kurkreis)

- Лейпцигский

- Рудногорский (Erzgebirgische kreis)

- Мейсенский

- Тюрингский

- Фогтландский

- Нойштадский,

а также несколько отдельных территорий, из которых самыми большими были Верхняя и Нижняя Лужицы. Возглавлялись районы районными капитанами (kreishauptmann). Кроме того, в каждом из районов имелись сословно-представительные совещательные органы — районные штаты (kreisstaende), а в Верхней Лужице — провинциальные штаты (provinzialstaende). Районы, в свою очередь, делились на амты во главе с капитанами амтов (amtshauptmann).

Начиная со Высокого Средневековья территория курфюршества всё больше заселялась немецкоязычными как часть расселения на восток. Славяноязычное население со временем лингвистически ассимилировалось в большинстве районов. Поселения быстро увеличивались, и формировались городские структуры. Развивались экономика и торговля. Около 1600 г. в курфюршестве проживало около 750 тыс. жителей, в численности населения оно в пределах Священной Римской империи уступала лишь владениям Габсбургов (5,8 млн, из которых лишь 2 млн жили только на наследственных землях Габсбургов) и курфюршеству Бавария (1 млн человек) и обходило курфюршество Бранденбург и герцогство Вюртемберг (по 450 тыс.).[78]

В период раннего Нового времени случались резкие колебания численности населения. Военные потери среди гражданского населения произошли в основном со вступления страны в 1631 году в Тридцатилетнюю войну в результате боевых действий, эпидемий, голода и насилия со стороны проходящих армий. Потери населения оцениваются примерно в 400 тыс.[79] Стране потребовалось 90 лет, чтобы вернуться к довоенному уровню населения. В Семилетней войне Саксония была оккупирована Пруссией и снова стала театром военных действий, что привело к большим жертвам среди мирного населения. Дальнейшие колебания вызывались кратковременными событиями, вроде эпидемий.

Такие колебания частично компенсировались миграцией. Большая часть изгнанных Габсбургами из Богемии во время контрреформации протестантов (от 50 до 80 тыс. с 1620 по 1781 год) эмигрировала в соседнюю Саксонию. Несмотря на высокую смертность и последствия войны, население увеличилось и удвоилось между 1600 и 1805 годами до 2 млн, из которых немецкоязычными были 1 849 400. В Лужице проживало около 160 тыс. славян, которые культивировали свою культуру и язык. Число евреев, которые могли жить только в нескольких городах, составляет 600 (в 1768 году — 459).

Плотность населения Саксонии в 1800 году составляла 50 человек на квадратный километр, что в то время считалось густонаселённым районом. После Вюртемберга курфюршество было самой густонаселённой немецкой землёй с плотностью населения, аналогичной плотности населения Нидерландов. В то время как в Нидерландах на квадратную милю приходилось 2150 жителей, в Саксонии было 1700 человек, в Бранденбурге-Пруссии — 919 жителей.[77]

Численность населения Саксонии с 1755 по 1805 год[80]

| Год | 1755 | 1763 | 1772 | 1780 | 1795 | 1798 | 1799 | 1802 | 1805 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Число | 1.686.908 | 1.635.000 | 1.632.660 | 1.843.260 | 1.925.695 | 1.962.790 | 1.980.790 | 1.997.508 | 2.010.000 |

По другим данным, численность населения развивалась следующим образом:[81]

| Год | 1608 | 1612 | 1630 | 1645 | 1720 | 1755 | 1772 | 1790 | 1800 | 1805 | 1810 | 1814 | 1815 | 1820 | 1829 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Число | 845 000 | 932 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 695 000 | 1 633 000 | 1 885 000 | 1 976 000 | 2 052 000 | 2 055 000 | 1 946 000 | 1 179 000 | 1 249 000 | 1 397 000 |

Многие средневековые институты и порядки просуществовали до конца существования курфюршества. Важнейшей формой социальной организации было деление общества на сословия. Наименьшим по численности было состоявшее из дворян и чиновников второе сословие, которое в 1805 году насчитывало 7600 человек. Помимо высшего дворянства, которое было образовано в Саксонии Веттинами, существовало дворянство-землевладельцы и придворное дворянство. Помещики продолжали содержать поместья, которых около 1750 г. было около 800 (с учётом казённых). Первое сословие церковных сановников и учителей низшего духовенства насчитывало 16 706 человек в 1805 году. Около 1805 г. число мещан и горожан составляло 592 000 человек, а крестьян и крестьян — 1 342 703 человека.[80]

В социальном отношении Саксония намного превосходила своего северного соседа Брандербург, а также владения Габсбургов. У неё было экономически активное население, высокий для того времени уровень образования и очень разнородная социальная структура. На севере государственной территории условия были более похожи на бранденбургские. В деревне существовала мощная поместная система и чрезвычайно сильный средневековый феодально-крепостнический строй. Городам в Саксонии тоже было нелегко с помещиками, но они смогли развить хотя бы частично автономные структуры и заявить о себе, если получили вотчинную юрисдикцию.

Социальное развитие в Саксонии скорее направлялось сверху, а не из середины. Таким образом, Саксония отличалась от Англии или Голландии, где высокоразвитый средний класс мог игнорировать права феодального статуса. Лейпцигскому купечеству, например, не удалось сделать этого по отношению к аристократическим объединениям. Буржуазия оставалась интегрированной в феодальное государство и вносила свой вклад в его структуры.[82] Саксония превосходила в области социальной либерализации и стимулировала развитие Восточной Европы, особенно Речи Посполитой в период управления ею саксонскими правителями. Саксония отставала от центров прогресса XVIII в. в виде Франции, Голландии и Англии, но быстро адаптировала тамошние наработки и социальные новшества под собственные нужды.

Основная статья: Армия Саксонии

- ↑ André Thieme: 1423 — Die Übertragung der sächsischen Kurwürde an die Wettiner. In: Reinhardt Eigenwill (Hrsg.): Zäsuren sächsischer Geschichte. Sax-Verlag, Beucha 2010 S. 42-67, hier: S. 47.

- ↑ Matthias Springer: Die Sachsen. Kohlhammer, Stuttgart 2004, ISBN 3-17-016588-7, S. 13-16.

- ↑ Reiner Groß: Die Wettiner. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007, S. 70.

- ↑ André Thieme: 1423 — Die Übertragung der sächsischen Kurwürde an die Wettiner. In: Reinhardt Eigenwill (Hrsg.): Zäsuren sächsischer Geschichte. Sax-Verlag, Beucha 2010 S. 42-67, hier: S. 48.

- ↑ André Thieme: 1423 — Die Übertragung der sächsischen Kurwürde an die Wettiner. In: Reinhardt Eigenwill (Hrsg.): Zäsuren sächsischer Geschichte. Sax-Verlag, Beucha 2010 S. 42-67, hier: S. 49.

- ↑ Mathias Tullner: Geschichte Sachsen-Anhalts. C. H. Beck, München 2008, S. 28.

- ↑ Mathias Tullner: Geschichte Sachsen-Anhalts. C. H. Beck, München 2008, S. 13.

- ↑ Enno Bünz: Die Kurfürsten von Sachsen bis zur Leipziger Teilung 1423—1485. In: Frank-Lothar Kroll (Hrsg.): Die Herrscher Sachsens. Markgrafen, Kurfürsten, Könige 1089—1918. C.H. Beck, München 2007, S. 39-54, hier: S. 41.

- ↑ Mathias Tullner: Geschichte Sachsen-Anhalts. C. H. Beck, München 2008, S. 30.

- ↑ Enno Bünz: Die Kurfürsten von Sachsen bis zur Leipziger Teilung 1423—1485. In: Frank-Lothar Kroll (Hrsg.): Die Herrscher Sachsens. Markgrafen, Kurfürsten, Könige 1089—1918. C.H. Beck, München 2007, S. 39-54, hier: S. 41.

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Edition Leipzig, Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung Dresden/Leipzig 2012, Kapitel II. Das albertinische Herzogtum Sachsen 1458 bis 1547. Von der Leipziger Teilung bis zum Schmalkaldischen Krieg, S. 13-29, hier: S. 27.

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Edition Leipzig, Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung Dresden/Leipzig 2012, Kapitel II. Das albertinische Herzogtum Sachsen 1458 bis 1547. Von der Leipziger Teilung bis zum Schmalkaldischen Krieg, S. 13-29, hier: S. 28.

- ↑ Heiko Jadatz: Sächsische Landesherrschaft contra Wittenberger Reformation. In: Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Heft 4, 2010, S. 121—132, hier S. 124 (online).

- ↑ Swen Steinberg: Leipziger Kaufleute. Ein gruppenbiografischer Blick auf die wirtschaftlichen Akteure der via regia. In: Winfried Müller, Swen Steinberg: Menschen unterwegs. Die via regia und ihre Akteure. Essayband zur 3. Sächsischen Landesausstellung. Sandstein Verlag, Dresden 2011, S. 32-39.

- ↑ Uwe Schirmer: Die Ernestinischen Kurfürsten bis zum Verlust der Kurwürde: 1485—1547. In: Frank-Lothar Kroll (Hrsg.): Die Herrscher Sachsens. Markgrafen, Kurfürsten, Könige 1089—1918. C.H. Beck, München 2007, S. 55-75, hier: S. 60.

- ↑ Michael Richter: Die Bildung des Freistaates Sachsen. Friedliche Revolution, Föderalisierung, deutsche Einheit 1989/90 (= Schriften des Hannah-Arendt-Instituts. Band 24). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004, S. 32.

- ↑ Karlheinz Blaschke: Beiträge zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte Sachsens. Aus Anlaß seines 75. Geburtstages herausgegeben von Uwe Schirmer und André Thieme. Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2002, S. 323—335, speziell: S. 327 zu den Modalitäten (Erstabdruck: Die Leipziger Teilung der wettinischen Länder von 1485. In: Sächsische Heimatblätter. Band 31, 1985, S. 276—280).

- ↑ Karlheinz Blaschke: Sachsen im Zeitalter der Reformation (= Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte. Nummer 185, Jahrgang 75/76). Mohn, Gütersloh 1970, S. 65.

- ↑ Reiner Groß: Die Wettiner. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007, S. 121—124.

- ↑ Reiner Groß: Die Wettiner. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007, S. 121.

- ↑ Lars-Arne Dannenberg, Matthias Donath: Landschaft und Geschichte zwischen Elbe und Elster. In: Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg (Hrsg.): Reformation zwischen Elbe und Elster. Brandenburgische Universitätsdruckerei, Potsdam 2016, S. 5 (PDF).

- ↑ Шаблон:Literatur

- ↑ Rudolf Kötschke: Die Landesverwaltungsreform im Kurstaat Sachsen unter Kurfürst Moritz 1547/48. In: Zeitschrift des Vereins für thüringische Geschichte und Altertumskunde. Neue Folge Band 34, 1940, S. 191—217, hier: S. 197 (Digitalisat).

- ↑ Sächsisches Staatsarchiv (Hrsg.): Die Bergverwaltung entsteht, auf archiv.sachsen.de. Abgerufen am 6. September 2017.

- ↑ Reiner Groß: Die Wettiner. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007, S. 122.

- ↑ Gerhard Buchda, Heiner Lück: Kursächsische Konstitutionen. In: Albrecht Cordes u. a. (Hrsg.): Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. 2. Auflage. 18. Lieferung. Erich Schmidt, Berlin 2013, Sp. 354—361, hier Sp. 354.

- ↑ Reiner Groß: Die Wettiner. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 2007, S. 123.

- ↑ Michael Richter: Die Bildung des Freistaates Sachsen. Friedliche Revolution, Föderalisierung, deutsche Einheit 1989/90 (= Schriften des Hannah-Arendt-Instituts. Band 24). Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2004, S. 33.

- ↑ Martina Schattkowsky: Die sächsischen Konstitutionen von 1572. Ein Gesetzeswerk zwischen Bauernschutz und Herrschaftskompromis. In: Winfried Müller, Martina Schattkowsky, Dirk Syndram (Hrsg.): Kurfürst August von Sachsen. Ein nachreformatorischer «Friedensfürst» zwischen Territorium und Reich. Beiträge zur wissenschaftlichen Tagung vom 9. bis 11. Juli 2015 in Torgau und Dresden. Sandstein Verlag, Dresden 2017, ISBN 978-3-95498-302-5, S. 110—121.

- ↑ Günther Franz: Der Dreißigjährige Krieg und das deutsche Volk. Untersuchungen zur Bevölkerungs- und Agrargeschichte. 4., neubearbeitete und vermehrte Auflage. Lucius & Lucius, Stuttgart 1979, S. 17.

- ↑ Michael Weise: Mobilität, Geschwindigkeit und Gewalt — die kroatischen Reiter in Brandenburg und Sachsen. In: Matthias Asche, Marco Kollenberg, Antje Zeiger (Hrsg.): Halb Europa in Brandenburg. Der Dreißigjährige Krieg und seine Folgen. Lukas Verlag, Berlin 2020, S. 80-94, hier: S. 87f.

- ↑ Karlheinz Blaschke: Bevölkerungsgeschichte von Sachsen bis zur Industriellen Revolution. Böhlau, Weimar 1967, S. 96.

- ↑ Etwa Günther Franz: Der Dreißigjährige Krieg und das deutsche Volk. Untersuchungen zur Bevölkerungs- und Agrargeschichte. 4., neubearbeitete und vermehrte Auflage. Lucius & Lucius, Stuttgart 1979, S. 17 f.

- ↑ Günther Franz: Der Dreißigjährige Krieg und das deutsche Volk. Untersuchungen zur Bevölkerungs- und Agrargeschichte. 4., neubearbeitete und vermehrte Auflage. Lucius & Lucius, Stuttgart 1979, S. 17.

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Edition Leipzig, Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung Dresden/Leipzig 2012, Kapitel IV Kursachsen 1648 bis 1694. Vom Testament Johann Georgs I. bis zum Tod Johann Georgs IV., S. 101—122, hier: S. 104f.

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Edition Leipzig, Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung Dresden/Leipzig 2012, Kapitel IV Kursachsen 1648 bis 1694. Vom Testament Johann Georgs I. bis zum Tod Johann Georgs IV., S. 101—122, hier S. 108f.

- ↑ René Hanke: Brühl und das Renversement des alliances: Die antipreussische Aussenpolitik des Dresdener Hofes 1744—1756 (= Historia profana et ecclesiastica. Geschichte und Kirchengeschichte zwischen Mittelalter und Moderne; Bd. 15). LIT, Münster / Hamburg / Berlin / London 2006, ISBN 978-3-8258-9455-9, Einleitung, S. 1.

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Edition Leipzig, Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung Dresden/Leipzig 2012, Kapitel IV Kursachsen 1648 bis 1694. Vom Testament Johann Georgs I. bis zum Tod Johann Georgs IV., S. 101—122, hier: S. 109.

- ↑ Josef Matzerath: Das sogenannte Augusteische Zeitalter in Sachsen. In: Uwe John, Josef Matzerath (Hrsg.): Landesgeschichte als Herausforderung und Programm. Karlheinz Blaschke zum 70. Geburtstag (= Quellen und Forschungen zur sächsischen Geschichte. Band 15). Steiner, Stuttgart 1997, S. 443—458.

- ↑ Karl Czok: August der Starke und Kursachsen, Koehler & Amelang, Leipzig 1987, S. 208.

- ↑ Athlet, Mäzen und Bonvivant, in: Die Zeit 1994, Ausgabe 18

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Edition Leipzig, Dresden/Leipzig 2012, Kapitel V. Das augusteische Zeitalter 1694 bis 1763. Vom Regierungsantritt Friedrichs Augusts I. bis zum Frieden von Hubertusburg, S. 123—159, hier: S. 135.

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Edition Leipzig, Dresden/Leipzig 2012, Kapitel V. Das augusteische Zeitalter 1694 bis 1763. Vom Regierungsantritt Friedrichs Augusts I. bis zum Frieden von Hubertusburg, S. 123—159, hier: S. 136.

- ↑ Karl Czok: August der Starke und Kursachsen, Koehler & Amelang, Leipzig 1987, S. 263.

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Edition Leipzig, Dresden/Leipzig 2012, Kapitel V. Das augusteische Zeitalter 1694 bis 1763. Vom Regierungsantritt Friedrichs Augusts I. bis zum Frieden von Hubertusburg, S. 123—159, hier: S. 134.

- ↑ Karl Czok: August der Starke und Kursachsen. Koehler & Amelang, Leipzig 1987, S. 209.

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Edition Leipzig, Dresden/Leipzig 2012, Kapitel V. Das augusteische Zeitalter 1694 bis 1763. Vom Regierungsantritt Friedrichs Augusts I. bis zum Frieden von Hubertusburg, S. 123—159, hier: S. 148.

- ↑ Werner Plumpe: Ein historisches Lehrstück von Staatsverschuldung und Finanzpolitik — Das kursächsische Rétablissement von 1763. In: Otto Depenheuer (Hrsg.): Staatssanierung durch Enteignung? Legitimation und Grenzen staatlichen Zugriffs auf das Vermögen seiner Bürger. Springer-Verlag, Berlin 2014, S. 7-21, hier S. 14.

- ↑ Herbert Rosendorfer: Deutsche Geschichte. Ein Versuch. Band 5: Die Zeit des spanischen Erbfolgekriegs, 2015, ISBN 978-3-485-01083-2, S. 233

- ↑ Dagmar Sommer: Fürstliche Bauten auf sächsischen Medaillen: Studien zur medialen Vermittlung landesherrlicher Architektur und Bautätigkeit (= Schriften zur Residenzkultur). 2007, ISBN 978-3-86732-014-6, S. 201

- ↑ Louis-François du Bouchet, marquis de Sourches — Mémoires du marquis de Sourches sur le règne de Louis XIV — Tome 1, pp. 399—401 — Paris, Librairie Hachette, 1882—1893.

- ↑ Karl Czok: August der Starke und Kursachsen. Koehler & Amelang, Leipzig 1987, S. 200.

- ↑ Walter Fellmann: Heinrich Graf Brühl: ein Lebens- und Zeitbild. 1989, ISBN 3-7338-0091-5, S. 96

- ↑ Herbert Rosendorfer: Deutsche Geschichte. Ein Versuch. Band 5: Die Zeit des spanischen Erbfolgekriegs, 2015, ISBN 978-3-485-01083-2, S. 233.

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Edition Leipzig, Dresden/Leipzig 2012, Kapitel V. Das augusteische Zeitalter 1694 bis 1763. Vom Regierungsantritt Friedrich Augusts I. bis zum Frieden von Hubertusburg, S. 123—159, hier: S. 156.

- ↑ František Stellner: Zu den Ergebnissen des siebenjährigen Kriegs in Europa. In: Prague Papers on History of International Relations. Band 4, 2000, S. 85-98, hier: S. 92 (PDF; 7,36 MB).

- ↑ René Hanke: Brühl und das Renversement des alliances: Die antipreussische Aussenpolitik des Dresdener Hofes 1744—1756 (= Historia profana et ecclesiastica. Geschichte und Kirchengeschichte zwischen Mittelalter und Moderne; Bd. 15). LIT, Münster / Hamburg / Berlin / London 2006, ISBN 978-3-8258-9455-9, Einleitung, S. 4.

- ↑ Volker Ullrich: Das doppelte Preußen. Glänzend erzählt, gerecht im Urteil: Christopher Clarks Meisterwerk über den Hohenzollernstaat (Rezension des Buches Preußen. Aufstieg und Niedergang. 1600—1947 von Christopher Clark). In: Die Zeit Nr. 8/2007, 15. Februar 2007 (Online auf zeit.de, abgerufen am 5. September 2017).

- ↑ Karl Czok: August der Starke und Kursachsen. Koehler & Amelang, Leipzig 1987, S. 273.

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Edition Leipzig, Dresden/Leipzig 2012, Kapitel V. Das augusteische Zeitalter 1694 bis 1763. Vom Regierungsantritt Friedrichs Augusts I. bis zum Frieden von Hubertusburg, S. 123—159, hier: S. 150 f.

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Edition Leipzig, Dresden/Leipzig 2012, Kapitel V. Das augusteische Zeitalter 1694 bis 1763. Vom Regierungsantritt Friedrichs Augusts I. bis zum Frieden von Hubertusburg, S. 123—159, hier: S. 152.

- ↑ Maltzan, Hans Dietrich von, Kurzübersicht bei deutsche-biographie.de

- ↑ Marcus von Salisch: Treue Deserteure: Das kursächsische Militär und der Siebenjährige Krieg. R. Oldenbourg Verlag, München 2009, Vorwort, S. 7-8, hier: S. 7.

- ↑ Reiner Gross: Geschichte Sachsens. Sonderausgabe der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Edition Leipzig, Dresden/Leipzig 2012, Kapitel V. Das augusteische Zeitalter 1694 bis 1763. Vom Regierungsantritt Friedrichs Augusts I. bis zum Frieden von Hubertusburg, S. 123—159, hier: S. 153.

- ↑ Marcus von Salisch: Treue Deserteure: Das kursächsische Militär und der Siebenjährige Krieg. R. Oldenbourg Verlag, München 2009, Kapitel VI: Kriegsende und Neuansätze zum Neuaufbau des Heeres, S. 271—286, hier: S. 274.

- ↑ František Stellner: Zu den Ergebnissen des siebenjährigen Kriegs in Europa. In: Prague Papers on History of International Relations. Band 4, 2000, S. 85-98, hier: S. 86, 91 (Архивировано {{{2}}}.; 7,36 MB).

- ↑ Frank Metasch: Moderne Formen staatlicher Geldschöpfung — Die erfolgreiche Einführung von Papiergeld in Sachsen 1772. In: Dresdner Geschichtsverein (Hrsg.): Sachsen zwischen 1763 und 1813 (= Dresdner Hefte. Nr. 114). Sandstein, Dresden 2013, S. 72-80, hier: S. 74, 77.

- ↑ Barbara Dölemeyer: Zwei Staatsreformprogramme des 18. Jahrhunderts: Thomas von Fritsch für Kursachsen — Friedrich Carl von Moser für Hessen-Darmstadt. In: Heiner Lück, Bernd Schildt (Hrsg.): Recht — Idee — Geschichte: Beiträge zur Rechts- und Ideengeschichte für Rolf Lieberwirth anläßlich seines 80. Geburtstages. Böhlau, Köln u. a. 2000, S. 469—492, hier S. 479.

- ↑ Winfried Müller: Das sächsische Rétablissement nach 1763 — Ziele und Grenzen einer Staatsreform. In: Dresdner Geschichtsverein (Hrsg.): Sachsen zwischen 1763 und 1813 (= Dresdner Hefte. Nr. 114). Sandstein, Dresden 2013, S. 14-24, hier: S. 15. 17-19; Jörg Feldkamp: Wie Phönix aus der Asche — Die neuen Wissenschaften und der Beginn der industriellen Revolution in Sachsen. In: Dresdner Geschichtsverein (Hrsg.): Sachsen zwischen 1763 und 1813 (= Dresdner Hefte. Nr. 114). Sandstein, Dresden 2013, S. 54-63.

- ↑ Marcus von Salisch: Treue Deserteure: Das kursächsische Militär und der Siebenjährige Krieg (= Militärgeschichtliche Studien. Band 41). Oldenbourg, München 2008, S. 283.