Сульфатный процесс (original) (raw)

Завод компании Metsä-Botnia в Финляндии по выпуску целлюлозы сульфатным способом

Сульфа́тный процесс (крафт-процесс) — один из ведущих промышленных методов щелочной делигнификации древесины с целью получения целлюлозы. Основная стадия этого термохимического процесса, сульфатная варка, заключается в обработке древесной щепы водным раствором, содержащим гидроксид и сульфид натрия. Целлюлозу, производимую сульфатным методом, называют сульфатной целлюлозой.

Достоинством метода является возможность использования в нём практически всех пород древесины, а регенерация химикатов делает процесс экономически очень эффективным.

В процессе сульфатной варки, помимо собственно целлюлозы, образуется множество отходов и побочных продуктов, из которых получают кормовые дрожжи, сульфатный лигнин, сульфатное мыло, фитостерин, талловое масло, канифоль, сернистые соединения, метанол, скипидар.

В отличие от другого щелочного способа производства, натронного, где используется только гидроксид натрия, сульфатный процесс позволяет получить целлюлозу большей механической прочности.

В настоящее время сульфатный метод является самым распространённым способом производства целлюлозы в мире.

- Белый щёлок — водный раствор, предназначенный для варки целлюлозы и содержащий в качестве основных компонентов гидроксид натрия (NaOH) и сульфид натрия (Na2S).

- Зелёный щёлок — раствор зелёного цвета, образующийся путём растворения неорганического плава, который получается после сжигания в регенерационной печи чёрного щёлока.

- Чёрный, или сульфатный щёлок — отработанный раствор, образующийся после завершения варки целлюлозы и представляющий собой сложную смесь органических и неорганических веществ;

- Гидромодуль варки — отношение общего объема жидкости в процессе варки к массе абсолютно сухой древесины;

- Каустизация — процесс осветления (регенерации) зелёного щёлока в белый щёлок.

- Сдувка — периодический процесс принудительного выведения парогазовой смеси из варочного котла для снижения давления, выделения ценных побочных органических продуктов, удаления газообразных отходов и утилизации тепла.

Характеристики варочного раствора:

вся щёлочь — все натриевые соли белого щёлока;

активная щёлочь — NaOH + Na2S;

титруемая щёлочь — NaOH + Na2S + Na2CO3;

эффективная щёлочь — NaOH + ½Na2S;

эквивалентная единица — универсальная эквивалентная масса NaOH или Na2O, на которую производится пересчёт концентрации натриевых солей варочного раствора. Например, содержание в растворе 80 г NaOH соответствует 62 г в ед. Na2O.

сульфидность (степень сульфидности, C) — характеристика состава варочного раствора, представляющая собой отношение сульфида натрия к активной щёлочи и рассчитываемая в эквивалентных единицах:

C = N a 2 S N a 2 S + N a O H ⋅ 100 % ; {\displaystyle {\mathsf {C={\frac {Na_{2}S}{Na_{2}S+NaOH}}\cdot 100\%}};}

- активность (степень активности, A) — характеристика состава варочного раствора, представляющая собой отношение активной щёлочи ко всей щелочи и рассчитываемая в эквивалентных единицах:

A = N a 2 S + N a O H N a 2 S + N a O H + N a 2 C O 3 + . . . ⋅ 100 % ; {\displaystyle {\mathsf {A={\frac {Na_{2}S+NaOH}{Na_{2}S+NaOH+Na_{2}CO_{3}+...}}\cdot 100\%}};}

- восстановление (степень восстановления, B) — характеристика состава регенерированного варочного раствора и показывающая степень восстановления сульфата натрия до сульфида натрия:

B = N a 2 S N a 2 S + N a 2 S O 4 ⋅ 100 % ; {\displaystyle {\mathsf {B={\frac {Na_{2}S}{Na_{2}S+Na_{2}SO_{4}}}\cdot 100\%}};}

- каустизация (степень каустизации, K) — характеристика эффективности процесса получения белого щёлока и показывающая степень превращения карбоната натрия в гидроксид натрия:

K = N a O H N a O H + N a 2 C O 3 ⋅ 100 % ; {\displaystyle {\mathsf {K={\frac {NaOH}{NaOH+Na_{2}CO_{3}}}\cdot 100\%}};}

Специфические характеристики целлюлозы:

степень делигнификации, или степень провара — характеристика, описывающая абсолютный или относительный (по сравнению с древесиной) остаточный уровень лигнина в целлюлозе. Обычно, измеряется в числах Каппа и определяет относительную делигнификацию по количеству 0,1 н раствора перманганата калия, требуемого для окисления лигнина в 1 грамме абсолютно сухого образца целлюлозы в условиях и согласно методике, утверждаемой действующим стандартом[К 1];

степень помола, или градус помола — характеристика качества размола целлюлозного волокна. Обычно, измеряется в условных градусах Шоппер-Риглера (°ШР) и определяется специальными приборами.

Своё название — «_крафт-процесс_» — сульфатная варка получила от слова нем. Kraft, означающего в переводе «_сила_» — длинноволокнистая сульфатная целлюлоза отличается повышенными механическими характеристиками.

Начало использования щелочной варки с использованием гидроксида натрия для производства целлюлозы датируется 1853—1854 годом. В 1879 году[К 2] немецкий инженер Даль (нем. C.F. Dahl) предложил добавлять в систему регенерации щёлочи сульфат натрия (Na2SO4). В результате этого нововведения варочный раствор стал содержать значительное количество сульфида натрия (Na2S), что положительно сказалось на выходе и качестве получаемой целлюлозы[1]:[стр. 30]. Изобретение в 30-х годах XX века Томлинсоном (англ. G.H. Tomlinson) регенерационного котла явилось одним из решающих факторов продвижения и дальнейшего технологического развития сульфатного процесса[2]:[стр. 105].

Длительное время ведущей технологией производства целлюлозы был сульфитный процесс, при этом доля сульфатного метода в мире оставалось довольно низкой (25 % в 1925 году), что связано, преимущественно, с коричневым цветом получаемого в результате волокнистого полуфабриката. Начиная с 60-х годов XX века, темпы роста сульфатного процесса превысили рост сульфитного производства. Постепенно рост потребления высокопрочных сортов бумаги и картона (картон для плоских слоёв, бумага для гофрирования, мешочная бумаги и пр.), а также развитие и совершенствование процессов отбеливания привело к доминированию крафт-процесса[2]:[стр. 105][3]:[стр. 6].

Первым производителем сульфатной целлюлозы в Северной Америке стала компания Brompton Pulp and Paper Company, открывшая завод в 1907 году в Канаде[4].

Соломбальский ЦБК

Первыми сульфатными заводами в Российской Империи стали производства для варки соломы, запущенные в 1910 году в Понинках и Пензе. Во время первой мировой войны на Урале был построен первый завод по выпуску сульфатной целлюлозы из древесины. В Советской России активный рост целлюлозно-бумажного производства пришёлся на предвоенные годы. С 1935 по 1939 гг. были запущены крупные промышленные предприятия: Соломбальский, Марийский и Сегежский ЦБК[5]:[стр. 7].

По итогам 2015 года, крупнейшими компаниями в России по выпуску сульфатной целлюлозы являлись Группа «Илим», Сыктывкарский ЛПК и Архангельский ЦБК[6].

По состоянию на 2000 год мировое производство растительных волокнистых полуфабрикатов выглядело следующим образом[7]:

| Категория волокна | Мировое производство, млн тонн |

|---|---|

| Целлюлоза | 131,2 |

| Сульфатная целлюлоза | 117,0 |

| Сульфитная целлюлоза | 7,0 |

| Полуцеллюлоза | 7,2 |

| Древесная масса | 37,8 |

| Прочее растительное волокно | 18,0 |

| Всего первичного волокна | 187,0 |

| Вторичное волокно | 147,0 |

| Всего волокна | 334,0 |

Верхний плоский слой данного образца гофрокартона имеет цвет, типичный для сульфатного крафтлайнера[К 3]

Свойства сульфатной целлюлозы определяются физико-химическими процессами сульфатной варки, а также условиями и длительностью её проведения.

По сравнению с сульфитной целлюлозой, сульфатная целлюлоза содержит меньшее количество легкогидролизуемых гемицеллюлоз и значительное количество пентозанов (до 12 %). В ней меньше смолистых и минеральных веществ, жиров; она имеет более низкую кислотность. С другой стороны, из-за своего коричневого цвета, сульфатная целлюлоза требует более сложной отбелки, кроме того её выход при равной степени провара на 3—4 % меньше[5]:[стр. 7].

У сульфатной целлюлозы более высокие бумагообразующие свойства: её волокна более гибки, она обладает лучшими механическими показателями. Бумага из неё более плотная, термостойкая, менее подвержена деформации. В то же время, именно эти свойства затрудняют набухание и размол сульфатного волокна при переработке[3]:[стр. 6].

Сравнение бумагообразующих свойств различных видов небелёных волокнистых полуфабрикатов, изготовленных из еловой древесины. Показатели для сульфатной целлюлозы приняты за 100 %[8]:[стр. 109]

Продукция, изготовленная из сульфатной целлюлозы, обладает лучшими диэлектрическими свойствами, что используется для производства электроизоляционных видов бумаг[9].

Сульфатная целлюлозы выпускается, обычно, в следующих видах[5]:[стр. 7—8]:

- целлюлоза сульфатная хвойная небелёная — предназначена для производства высокопрочных тарных и упаковочных видов бумаги и картона (мешочная бумага, бумага для гофрирования, картон для плоских слоёв, и пр.), электротехнической бумаги (кабельная бумага, электроизоляционная бумага и пр.), картонов технического назначения;

- целлюлоза сульфатная небелёная из смешанных пород древесины — используется по аналогии с хвойной целлюлозой;

- целлюлоза сульфатная хвойная белёная — предназначена для производства высококачественной бумаги для печати, письма и рисования (бумага документная, бумага картографическая, бумага чертёжная, бумага офсетная и пр.); этикеточной бумаги, пергамина, бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения, топлайнера, полиграфических бумаг и картонов;

- целлюлоза сульфатная белёная из лиственной древесины — предназначена для производства бумаги-основы для фотобумаги, фильтровальной бумаги, декоративной бумаги-основы для облицовочных материалов, в композициях писчей и печатной бумаги, бумаги-основы санитарно-гигиенического назначения, полиграфических бумаг и картонов;

- целлюлоза сульфатная пергидролизная — предназначена для производства вискозных кордных и технических нитей и высокомодульных волокон.

Доминирующее положение сульфатного процесса по сравнению с другими способами варки, помимо высоких прочностных характеристик сульфатной целлюлозы, объясняется следующими преимуществами[10]:[стр. 348]:

- более низкие требования к породному составу и качеству древесного сырья; использование лиственной и хвойной древесины, а также, отчасти, древесных отходов;

- малое время варки;

- отработанные процессы регенерации тепла и варочного раствора, минимизация отходов, а также производство ценных побочных продуктов.

В качестве недостатков отмечаются[10]:[стр. 348]:

- образование характерных дурнопахнующих газовых выбросов;

- невысокий выход целлюлозы;

- тёмный цвет небелёной целлюлозы и трудности её последующей отбелки;

- высокие первоначальные капитальные затраты на новое производство.

Сравнительная характеристика различных процессов варки целлюлозы приведена в таблице[2]:[стр. 108, 125]:

| Метод | pH процесса | Активный катион | Активный анион | Температура варки, °C | Время варки, часов | Выход, % (х-для хвойной, л-для лиственной древесины) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Кислая (би-)сульфитная варка | 1—2 | H+, Ca2+, Mg2+, Na+, NH4+ | HSO3− | 125—145 | 3—7 | 45—55 (x) |

| Бисульфитная варка | 3—5 | H+, Mg2+, Na+, NH4+ | HSO3− | 150—170 | 1—3 | 50—65 (x) |

| Двухстадийная сульфитная варка стадия 1 стадия 2 | 6—81—2 | Na+Na+, H+ | HSO3−, SO32− HSO3− | 135—145125—140 | 2—62—4 | 50—60 (x) |

| Трёхстадийная сульфитная варка стадия 1 стадия 2 стадия 3 | 6—81—26—10 | Na+Na+, H+Na+ | HSO3−, SO32− HSO3−OH− | 120—140135—145160—180 | 2—33—52—3 | 35—45 (x) |

| Нейтрально-сульфитная варка | 5—7 | Na+, NH4+ | HSO3−, SO32− | 160—180 | 0,25—3 | 75—90 (л) |

| Щёлочно-сульфитная варка | 9—13 | Na+ | OH−, SO32− | 160—180 | 3—5 | 45—60 (х) |

| Натронная варка | 13—14 | Na+ | OH− | 155—175 | 2—5 | 50—70 (л) |

| Сульфатная варка | 13—14 | Na+ | OH−, SH− | 155—175 | 1—3 | 45—55 (х) |

Сравнение сульфитного и сульфатного процесса по выходу целлюлозной массы для хвойной и лиственной древесины представлена ниже[2]:[стр. 110]:

| Компонент массы | Сульфитный процесс | Сульфатный процесс | ||

|---|---|---|---|---|

| Хвойная целлюлоза | Лиственная целлюлоза | Хвойная целлюлоза | Лиственная целлюлоза | |

| Общий выход в том числе: | 52 % | 49 % | 47 % | 53 % |

| Целлюлоза | 41 % | 40 % | 35 % | 34 % |

| Глюкоманнан | 5 % | 1 % | 4 % | 1 % |

| Ксилан | 4 % | 5 % | 5 % | 16 % |

| Лигнин | 2 % | 2 % | 3 % | 2 % |

| Экстрактивные вещества | 0,5 % | 1 % | 0,5 % | 0,5 % |

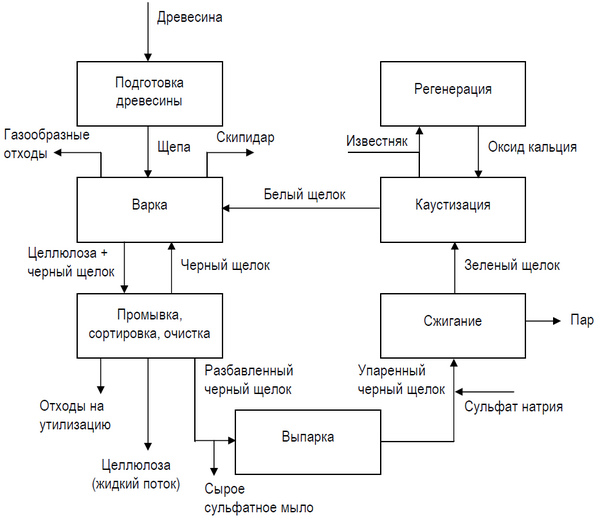

Общая структурная схема производства целлюлозы сульфатным способом представлена на рисунке[3]:[стр. 8]:

Общая схема производства целлюлозы сульфатным методом

Древесная щепа

На первой стадии древесина (обычно, это древесные балансы) проходит процесс подготовки, включающий в себя следующие операции (укрупнённо)[11]:

- распиловка;

- окорка;

- рубка в щепу и последующая её сортировка.

Подготовленная щепа поступает на стадию варки. Варка сульфатной целлюлозы осуществляется непрерывным или периодическим способом в специальных варочных котлах большой ёмкости (до 400 м³). В котёл вместе со щепой заливается варочный раствор, состоящий из белого щёлока и, частично, чёрного щёлока от предыдущих варок. Начальная концентрация активной щёлочи составляет 50—60 г/дм³, конечная 5—10 г/дм³. Водородный показатель варки устанавливается не ниже 9—10. Гидромодуль варки: 4 (для периодического процесса) и 2,5—3 (для непрерывного процесса). Варка осуществляется при максимальной температуре 150—170 °C, давлении 0,25—0,80 (иногда до 1,2) МПа, в течение 1—3 часов в зависимости от характера исходного сырья и типа получаемой целлюлозы. В процессе варки осуществляются две сдувки: первая — терпентинная — идёт на получение скипидара; вторая — конечная — содержит, преимущественно, дурнопахнущие сернистые соединения. После отделения ценных органических продуктов, сдувочные пары направляют на установку утилизации тепла[12].

Образец чёрного щёлока

По окончании варки целлюлозная масса подаётся на стадию сортировки и промывки, при этом часть чёрного щёлока отбирается сразу для подачи на выпарку. В процессе сортировки из целлюлозной массы отделяются твёрдые отходы (непровар). В ходе промывки отделяется разбавленный чёрный щёлок, который частично поступает на стадию выпарки (8—12 % сухих веществ), а частично возвращается в варочный котёл (1,5—8 % сухих веществ) для разбавления белого щёлока. Сильно разбавленный чёрный щёлок сбрасывается на очистные сооружения. Промытая целлюлозная масса в зависимости от назначения жидким потоком поступает на стадию сгущения для последующей отбелки, обезвоживания и прессования для получения товарной целлюлозы или дальнейшего отлива в бумагу или картон[12].

Перед стадией выпарки чёрный щёлок направляется на фильтрацию для отделения волокна, а затем укрепляется уже упаренным щёлоком до концентрации 22—24 % для уменьшения пенообразования при выпарке[13]:[стр. 144]. После этого от чёрного щёлока путём отстаивания отделяется сырое сульфатное мыло — тёмно-коричневая вязкая жидкость с характерным запахом. На 1 тонну целлюлозы его образуется примерно от 35—50 кг (для осиновой и берёзовой древесины) до 100—120 кг (для сосновой древесины)[14].

Выпарка щёлоков происходит на многокорпусной вакуум-выпарной станции до концентрации сухого вещества 55—80 %. Упаренный щёлок поступает на сжигание в содорегенерационный котлоагрегат (СРК)[15].

Перед сжиганием к щёлоку для возмещения потерь щелочи и серы в СРК добавляют свежий сульфат натрия. Под воздействием высокой температуры (1000—1200 °C) органические соединения сгорают, образуя углерод и углекислый газ. Углерод восстанавливает сульфат натрия до сульфида, а диоксид углерода реагирует со щелочью, образуя карбонат натрия[3]:[стр. 9]:

N a 2 S O 4 + 4 C = N a 2 S + 4 C O {\displaystyle {\mathsf {Na_{2}SO_{4}+4C=Na_{2}S+4CO}}}

2 N a O H + C O 2 = N a 2 C O 3 + H 2 O {\displaystyle {\mathsf {2NaOH+CO_{2}=Na_{2}CO_{3}+H_{2}O}}}

При регенерации выделяется большое количество тепла и водяной пар.

Отметим, что в настоящее время существуют пилотные и лабораторные технологии, предполагающие в будущем совмещать регенерацию чёрного щёлока с получением синтез-газа, который, в свою очередь, предполагается использовать для получения автомобильного биотоплива («био-диметиловый эфир»)[16].

Твёрдый остаток после СРК растворяют в слабом белом щёлоке. Полученный раствор обладает грязно-зелёным цветом и называется зелёный щёлок. В литературе не существует указаний на то, какие вещества в растворе обуславливают его зелёный цвет.

На следующем этапе зелёный щёлок подвергают каустизации, добавляя гашёную известь[3]:[стр. 9]:

N a 2 C O 3 + C a ( O H ) 2 = 2 N a O H + C a C O 3 ↓ {\displaystyle {\mathsf {Na_{2}CO_{3}+Ca(OH)_{2}=2NaOH+CaCO_{3}\downarrow }}}

Полученный белый щёлок возвращают вновь на этап варки, а осадок карбоната кальция обжигают при 1100—1200 °C в известерегенерационных печах для получения гашёной извести[3]:[стр. 10]:

C a C O 3 = C a O + C O 2 {\displaystyle {\mathsf {CaCO_{3}=CaO+CO_{2}}}}

C a O + H 2 O = C a ( O H ) 2 {\displaystyle {\mathsf {CaO+H_{2}O=Ca(OH)_{2}}}}

Основными компонентами варочного раствора перед началом варки (белого щёлока) являются гидроксид и сульфид натрия; также в значительно меньших количествах в состав раствора входят и другие натриевые соли: Na2CO3, Na2SO4, Na2SO3, Na2S2O3, Na2Sx, NaAlO2, Na2SiO3[3]:[стр. 10].

В процессе варки состав варочного раствора существенно меняется — концентрация активной щёлочи снижается практически в 10 раз, а в растворе появляются многочисленные органические соединения и натриевые соли минеральных и органических кислот. Вместе с тем, кислотность среды почти не меняется, так как поддерживается за счёт частичного и полного гидролиза солей натрия[3]:[стр. 11]:

В зависимости от степени делигнификации, на 1 тонну целлюлозы образуется 7—10 м³ (по другим данным 8—12 м³[17]) чёрного щёлока, при этом массовая доля сухих веществ перед выпариванием в нём составляет 10—15 %[12]. Плотность чёрного щёлока перед выпаркой составляет порядка 1,05—1,10 г/м³, температура кипения 101 °C, вязкость 1,52⋅10−3Па·с[17].

Органические компоненты щёлока составляют не менее 65 %. Среди них основные (в пересчёте на абсолютно сухой вес) — лигнин (до 50 %), продукты разрушения поли- и моносахаридов, фенолы, органические кислоты (гликолевая, молочная, β-глюкоизосахариновая, α-гидроксимасляная, муравьиная, уксусная, пропионовая, масляная, валериановая и пр.), сераорганические соединения[17].

| Типичная композиция белого щёлока[8]:[стр. 113]: | Пример состава чёрного щёлока[18][К 4]: |

|---|

| Соединение | Концентрация, г/литр | |

|---|---|---|

| в ед. NaOH | соединения | |

| Гидроксид натрия | 90,0 | 90,0 |

| Сульфид натрия | 40,0 | 39,0 |

| Карбонат натрия | 19,8 | 26,2 |

| Сульфат натрия | 4,5 | 8,0 |

| Тиосульфат натрия | 2,0 | 4,0 |

| Сульфит натрия | 0,6 | 0,9 |

| Прочие компоненты | − | 2,5 |

| Вся щёлочь | 156,9 | 170,6 |

| Активная щёлочь | 130,0 | − |

| Эффективная щёлочь | 110,0 | − |

| Сульфидность | 47,1 | 19,7 |

| Компонент | Содержание, % |

|---|---|

| Органические соединения | 78,0 |

| Лигнин | 37,5 |

| Сахарные кислоты | 22,6 |

| Алифатические кислоты | 14,4 |

| Жиры и смоляные кислоты | 0,5 |

| Полисахариды | 3,0 |

| Неорганические соединения | 22,0 |

| Гидроксид натрия | 2,4 |

| Гидросульфид натрия | 3,6 |

| Карбонаты натрия и калия | 9,2 |

| Сульфат натрия | 4,8 |

| Прочие соли натрия | 1,0 |

| Прочие соединения | 0,2 |

В процессе целлюлозной варки важнейшим химическим процессом является деструкция макромолекул лигнина, которое приводит к его выделению из древесины и переходу в растворимую форму. Под воздействием активных реагентов и температуры связанный древесный лигнин расщепляется и накапливается в варочном растворе. Реактивность различных форм лигнина определяется прежде всего тем, являются фенольные фрагменты молекул этерифицированными или нет. В целом, реакционная способность свободных фенольных фрагментов значительно выше прочих структурных элементов лигнина. В условиях сульфатной варки в присутствии двух сильных нуклеофильных частиц HS− и OH− разрушение C−O−С связей происходит весьма эффективно[8]:[стр. 164]:

Параллельно с процессами деструкции происходят реакции конденсации свободных OH-групп: как фенольных, так и алифатических. Реакция лигнина в щелочной среде сопровождаются образованием хинонметидных структур (промежуточное соединение на схеме 1), которые легко алкилируются или ацилируются с образованием карбоксиметиловых или бензиловых эфиров, благодаря чему дальнейшие реакции поликонденсации или полимеризации не протекают[19].

Таким образом, основными превращениями лигнина являются:

- разрушение структуры клеточной стенки и освобождение ОН– групп;

- деструкция макромолекул лигнина на низкомолекулярные фрагменты;

- алкилирование или ацилирование освобождающихся ОН– групп.

Непрерывный технологический процесс сульфатной варки целлюлозы является более современным и экономически эффективным по сравнению с периодическим процессом, широко использовавшимся в начале и середине XX века. Основными достоинствами процесса являются:

- исключение из процесса технологических операций по загрузке и выгрузке варочных котлов;

- сокращение производственных и складских площадей;

- меньший расход теплоносителей и их стабильное потребление во времени;

- сокращение расходов на теплорекуперацию;

- возможность полной автоматизации процессов.

Основными недостатками и особенностями процесса являются:

- метод может быть эффективно применим только для крупнотоннажного производства;

- более высокие требования к качеству исходного сырья, стабильности параметров пара и варочного раствора;

- более технологически сложная эксплуатация оборудования.

Общая схема процесса непрерывной варки может быть описана на примере действующего производства − АО «СЛПК». По состоянию на 1 января 2017 года на комбинате, расположенном в Республике Коми, действует типовая схема непрерывного производства сульфатной целлюлозы мощностью около 1 млн. тонн в год.

Собственно варка целлюлозы осуществляется в трёх варочных установках типа «Камюр». Температура варки составляет 130−155 °С для лиственной и 140−165 °С хвойной целлюлозы. Концентрация активной щёлочи 100−103 г Na2O/л, сульфидность белого щёлока 30−35 %. Выход целлюлозы на потоке составляет 48−52 %.

↑ В России метод определения степени делигнификации целлюлозы регламентируется ГОСТ 10070-74 (ИСО 302-81).

↑ В некоторых источниках в качестве даты открытия сульфатного процесса указывается 1884 год. На самом деле, это год, когда Даль запатентовал своё открытие, сделанное пятью годами ранее.

↑ Крафтлайнером в профессиональной среде называется картон для плоских слоёв гофрокартона, изготовленный из первичного волокна (целлюлозы). Картон, изготовленный из вторичного сырья (макулатуры) носит название тестлайнера. Дополнительно отметим, что насыщенный коричневый цвет, типичный для сульфатного картона, часто с помощью красителей придаётся макулатурным картонам для улучшения товарного вида.

↑ Приведён частный случай состава чёрного щёлока, образующегося после варки берёзовой древесины в пересчёте на абсолютно сухой состав.

↑ Ковернинский И. Н., Комаров В. И., Третьяков С. И., Богданович Н. И., Соколов О. М., Кутакова Н. А., Селянина Л. И. Комплексная химическая переработка древесины / Под редакцией проф. И. Н. Ковернинского. — Архангельск: Издательство Архангельского государственного технического университета, 2002. — С. 30—50. — ISBN 5-261-00054-3.

↑ 1 2 3 4 Sjöström E. Wood Chemistry. Fundamentals and Applications. — Academic Press, 1981. — 223 p. — ISBN 0-12-647480-X.

↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 Иванов Ю. С. Современные способы варки сульфатной целлюлозы: Учебное пособие. — СПб.: ГОУ ВПО СПбГТУРП, 2005. — 63 с.

↑ Subsidiary Page 2. Composition of the Postage Stamp and Factors Involved in the Removal of Stamps from Paper (англ.) (pdf). Preservation and Care of Philatelic Materials. The American Philatelic Society. Дата обращения: 21 февраля 2013. Архивировано из оригинала 24 марта 2012 года.

↑ 1 2 3 Поляков Ю. А., Рощин В. И. Производство сульфатной целлюлозы. — М.: «Лесная промышленность», 1979. — 376 с.

↑ Производство целлюлозно-бумажной продукции в России, тыс. т // ЦБК Экспресс. — 2016. — № 3 (620). — С. 2.

↑ Sixta H. Introduction // Handbook of Pulp / Edited by Herbert Sixta. — Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2006. — P. 9. — ISBN 3-527-30999-3.

↑ 1 2 3 Sixta H., Potthast A., Krotschek A.W. Chemical Pulping Processes // Handbook of Pulp / Edited by Herbert Sixta. — Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2006. — P. 109—391. — ISBN 3-527-30999-3.

↑ Фляте Д.М. Технология бумаги. — М.: «Лесная промышленность», 1988. — С. 16. — ISBN 5-7120-0062-8.

↑ 1 2 Фенгел Д., Вегенер Г. Древесина (химия, ультраструктура, реакции) / Пер. с английского. — М.: «Лесная промышленность», 1988. — 512 с. — ISBN 5-7120-0080-6.

↑ Ковернинский И.Н. Основы технологии химической переработки древесины. — М.: «Лесная промышленность», 1984. — С. 24.

↑ 1 2 3 Переработка сульфатного и сульфитного щёлоков / Под редакцией проф. Б.Д. Богомолова и проф. С.А. Сапотницкого. — М.: «Лесная промышленность», 1989. — С. 9—15. — ISBN 5-7120-0160-8.

↑ Новикова А.И. Модернизированная сульфатная варка целлюлозы: учебное пособие. — Санкт-Петербург: ГОУВПО Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, 2006. — 162 с. — ISBN 5-230-1474-6.

↑ Сульфатное мыло // Химическая энциклопедия / Главный редактор И. Л. Кнунянц. — М.: «Советская энциклопедия», 1988. — Т. 4. — С. 903.

↑ Производство сульфатной целлюлозы. Общие сведения (неопр.). Новый справочник химика и технолога. Сырье и продукты промышленности органических и неорганических веществ (часть II). ChemAnalitica.com (1 апреля 2009). Дата обращения: 27 февраля 2010. Архивировано 4 марта 2016 года.

↑ Landälv I., Löwnertz P. Woods to Wheels (англ.) // Pulp & Paper International (PPI). — 2010. — Vol. 52, no. 2. — P. 19—22.

↑ 1 2 3 Сульфатный щёлок // Химическая энциклопедия / Главный редактор И. Л. Кнунянц. — М.: «Советская энциклопедия», 1988. — Т. 4. — С. 903—904.

↑ Birch black liquor composition (VTT) (англ.). KnowPulp. Дата обращения: 26 февраля 2010. Архивировано из оригинала 2 декабря 2010 года.

↑ Базарнова Н.Г. Химические превращения основных компонентов в древесине в процессах о-алкилирования и этерификации // Химия растительного сырья. — 2001. — № 2. — С. 47—55. Архивировано 11 мая 2006 года.

Иванов Ю.С. Современные способы варки сульфатной целлюлозы: Учебное пособие. — СПб.: ГОУ ВПО СПбГТУРП, 2005. — 63 с.

Ковернинский И.Н., Комаров В.И., Третьяков С.И., Богданович Н.И., Соколов О.М., Кутакова Н.А., Селянина Л.И. Производство сульфатной целлюлозы // Комплексная химическая переработка древесины / Под редакцией проф. И.Н.Ковернинского. — Архангельск: Издательство Архангельского государственного технического университета, 2002. — С. 30—50. — ISBN 5-261-00054-3.

Маршак А.Б. Технология сульфатцеллюлозного производства. Учебное пособие. — Л.: ЛТА, 1977. — 112 с.

Непенин Ю.Н. Технология сульфатной целлюлозы // Технология целлюлозы. В 3-х томах. — 2-е изд. — М.: «Лесная промышленность», 1990. — Т. 1. — 600 с.

Новикова А.И. Модернизированная сульфатная варка целлюлозы: учебное пособие. — Санкт-Петербург: ГОУВПО Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров, 2006. — 162 с. — ISBN 5-230-1474-6.

Поляков Ю.А., Рощин В.И. Производство сульфатной целлюлозы. — М.: «Лесная промышленность», 1979. — 376 с.

Alkaline processes // Chemical Pulping / Edited by Johan Gullichsen and Carl-Johan Fogelholm. — Fapet Oy, 1999. — P. 38—85. — 1180 p. — ISBN 978-9525216066.

Alkaline pulping / Edited by Michael J. Kocurek, Thomas M. Grace, E. Malcolm. — Third edition. — Montreal/Atlanta: Tappi Press, 1989. — 637 p. — (Pulp & Paper Manufacture). — ISBN 978-091989371-9.

Kraft Pulping / Edited by A. Mimms, M.J. Kocurek, J.A. Pyatte, and E.E. Wright. — 2nd Revised edition. — Tappi Press, 1997. — 181 p. — ISBN 978-0898523225.

Sixta H., Potthast A., Krotschek A.W. Chemical Pulping Processes // Handbook of Pulp / Edited by Herbert Sixta. — Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2006. — P. 109—391. — ISBN 3-527-30999-3.

- Производство сульфатной целлюлозы (неопр.). Химикаты из древесины. TehnoInfa.Ru. Дата обращения: 15 сентября 2010.

- Производство химической целлюлозы (неопр.). KnowPulp. Дата обращения: 20 февраля 2010.

- Формула целлюлозы (неопр.) (pdf). Журнал «Корпорация», № 2(07) от 2007. Группа «Илим». Дата обращения: 27 февраля 2010. Архивировано из оригинала 8 марта 2016 года.