XV съезд ВКП(б): слово товарищу Сталину (original) (raw)

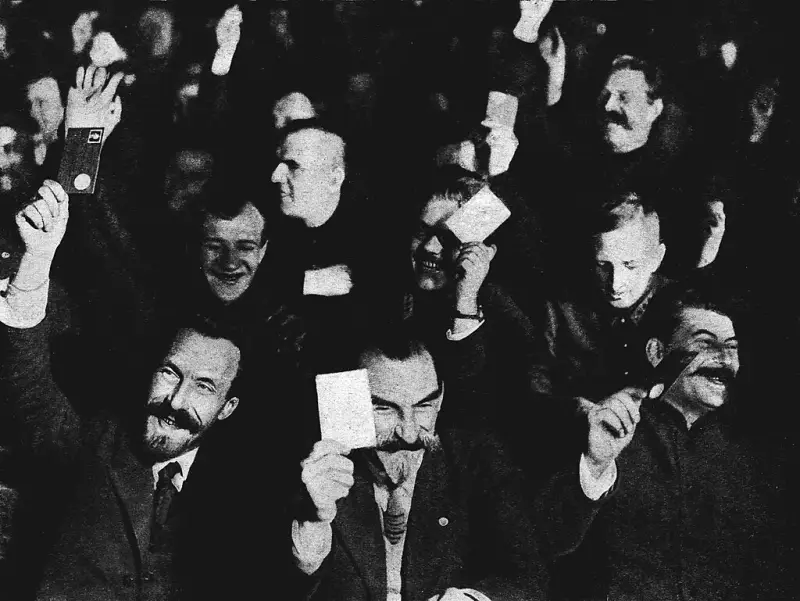

XV съезд ВКП(б). На переднем плане (слева направо) Рыков, Скрыпник, Сталин

«МАРКСИЗМ НЕ ДОГМА, А РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ» И. В. Сталин. Цитата из заключительного слова по докладу «О СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ УКЛОНЕ В НАШЕЙ ПАРТИИ» на XV Всесоюзной конференции ВКП(б) 3 ноября 1926 г.

Сегодня мы продолжаем тему, начатую в предыдущих материалах «Подсказки от истоков», и познакомимся с выступлением И.В. Сталина уже на XV съезде ВКП(б), где он также сказал немало интересного. Он проходил в Москве с 2 по 19 декабря 1927 года и обозначил курс на индустриализацию и коллективизацию страны. Им был сделан большой доклад, в котором были затронуты практически все как внешние, так и внутренние аспекты жизни страны.

Ну а начнем с общей, данной им характеристики текущего момента.

«В общем и целом мировая торговля уже подошла к довоенной норме, а в некоторых странах, например в Северной Америке и Японии, уже перевалила за довоенные нормы. …Капитал преуспел не только по линии роста продукции, так же как и по линии торговли, но и в области улучшения техники производства, в области технического прогресса, в области рационализации производства, …повышается удельный вес Америки и Азии в мировом товарообороте за счёт Европы».

Удивительно, но звучит исключительно злободневно, как если бы Сталин говорил о сегодняшнем дне, не так ли? Видимо, истории угодно раз за разом повторяться, хотя и всякий раз на несколько новом уровне. Впрочем, дальше еще интереснее…

«Из 1905 миллионов населения всего земного шара 1134 миллиона живут в колониях и зависимых странах, 143 миллиона живут в СССР, 264 миллиона — в промежуточных странах и только 363 миллиона — в крупных империалистических странах, угнетающих колонии и зависимые страны».

Зато сегодня, по состоянию на январь 2025 года, население Земли равно 8,2 миллиардам человек. Вплоть до начала 1970-х годов численность населения мира увеличивалась по гиперболическому закону; но с 1988 года стало происходить замедление темпов его роста. Еще интереснее вот эти данные: только в 2009 году впервые за всю историю человечества численность городского населения наконец-то сравнялась с численностью сельского и составила 3,4 млрд. человек. В 2023 году в городах проживало уже 57,5% населения Земли, ну а в 2050 году, по прогнозу ООН, жить в городах будет уже 68,6% населения нашей планеты.

Жаль, однако, что не прослеживается процент поколений среди городских обитателей. Ведь вчерашнего крестьянина с полностью оформленным мелкобуржуазным сознанием и патриархальным менталитетом переезд на жительство в город горожанином не сделает. То есть генерация патриархального сознания уже в городской среде даже в 2009 году все также имела место. Ну а при жизни товарища Сталина это сознание не просто сохранялось. Оно доминировало!

Возвращаясь к тексту его выступления, читаем следующее:

«Мы не можем забыть слов Ленина о том, что очень многое в деле нашего строительства зависит от того, удастся ли нам оттянуть войну с капиталистическим миром, которая неизбежна, но которую можно оттянуть либо до того момента, пока не вызреет пролетарская революция в Европе, либо до того момента, пока не назреют вполне колониальные революции, либо, наконец, до того момента, пока капиталисты не передерутся между собой из-за дележа колоний». То есть опять-таки мы видим надежду на «мировую революцию» или… войну между капстранами, итогом которой опять же станет «мировой пожар».

Теперь читаем вот это:

«Страна наша идёт к социализму уверенно и быстро, оттесняя на задний план и вытесняя шаг за шагом из народного хозяйства капиталистические элементы».

И это ведь так оно и было!

Одновременно было так:

«Это есть более или менее сносный ежегодный прирост сельскохозяйственной продукции. Но его никак нельзя назвать ни рекордным в сравнении с капиталистическими странами, ни достаточным для того, чтобы сохранить в будущем необходимое равновесие между сельским хозяйством и нашей национализированной промышленностью.

Объясняется это как чрезмерной отсталостью нашей сельскохозяйственной техники и слишком низким уровнем культурного состояния деревни(выделено автором, В.О.), так и, особенно, тем, что наше распылённое сельскохозяйственное производство не имеет тех преимуществ, которыми обладает наша крупная объединённая национализированная промышленность. Сельскохозяйственное производство, прежде всего, не национализировано и не объединено, а распылено и разбросано по кусочкам. Оно не ведётся в плановом порядке и подчинено пока что в огромной своей части стихии мелкого производства. Оно не объединено и не укрупнено по линии коллективизации, ввиду чего представляет еще удобное поле для эксплуатации со стороны кулацких элементов. Эти обстоятельства лишают распылённое сельское хозяйство тех колоссальных преимуществ крупного, объединённого и в плановом порядке ведомого производства, какими обладает наша национализированная промышленность».

«Не правы те товарищи, которые думают, что можно и нужно покончить с кулаком в порядке административных мер, через ГПУ: сказал, приложил печать и точка. Это средство — лёгкое, но далеко не действительное. Кулака надо взять мерами экономического порядка и на основе советской законности. А советская законность не есть пустая фраза. Это не исключает, конечно, применения некоторых необходимых административных мер против кулака. Но административные меры не должны заменять мероприятий экономического порядка. Нужно обратить серьёзное внимание на извращения партийной линии в области борьбы с кулачеством в практике наших кооперативных органов, особенно по линии сельскохозяйственного кредита» — гибкий, умеренный подход, никак не ортодокса и не «торопыги», что как раз нередко приписывается Сталину.

А вот здесь и вообще без комментариев с моей стороны: «Наконец, мы имеем такие минусы, как водка в бюджете, крайне медленный темп развития внешней торговли и недостаток резервов. Я думаю, что можно было бы начать постепенное свёртывание выпуска водки, вводя в дело, вместо водки, такие источники дохода, как радио и кино. В самом деле, отчего бы не взять в руки эти важнейшие средства и не поставить на этом деле ударных людей из настоящих большевиков, которые могли бы с успехом раздуть дело и дать, наконец, возможность свернуть дело выпуска водки?»

Но вот что касается «цифири» о количественном росте рабочего класса и вообще лиц наёмного труда, то тут так: «Лиц наёмного труда (без безработных) было в 1924/25 г. 8 215 тыс., в 1926/27 г. — 10 346 тыс. Прирост в 25 проц. Из них рабочих физического труда, включая сельскохозяйственных и сезонных, в 1924/25 г. было 5448 тыс., в 1926/27 г. — 7060 тыс. Прирост в 29,6 проц. Из них рабочих крупной промышленности в 1924/25 г. было 1794 тыс., в 1926/27 г. — 2 388 тыс. Прирост в 33 проц».

И опять Сталин давал эти цифры без указания на то, какой процент рабочих был горожанами в первом, втором и третьем поколении. Не знал он, что именно это имеет огромное потенциальное значение. Впрочем, напомним, что теория поколений появилась только в 1991 году.

Вот здесь мы имеем очень интересные данные о специфике развития советской деревни 20-х годов:

«При капитализме растут крайности: беднота и кулачество, а середняк вымывается. У нас, наоборот, растет середняк за счёт известной части бедноты, которая подымается в середняки, растет кулак, а беднота уменьшается. Этот факт говорит о том, что центральной фигурой земледелия как был, так и остаётся середняк. Блок с ним, при опоре на бедноту, имеет решающее значение для судеб всего нашего строительства, для диктатуры пролетариата».

«В чём слабость нашего государственного аппарата? В наличии бюрократических элементов в нём, портящих и извращающих его работу. Чтобы изгнать из него бюрократизм, а изгнать его нельзя в один-два года, нужно систематически улучшать государственный аппарат, сближать его с массами, обновлять его за счёт новых, преданных делу рабочего класса людей, переделывать его в духе коммунизма, а не ломать его, а не развенчивать его. Ленин был тысячу раз прав, когда он говорил: «Без "аппарата" мы бы давно погибли. Без систематической и упорной борьбы за улучшение аппарата мы погибнем до создания базы социализма».

А вот о таком явлении до внимательного знакомства с докладом на съезде я не знал. А по молодости, когда его читал, не обращал внимания. Говорит И. В. Сталин:

«Наконец, факты о "задвиженцах". Оказывается, что, кроме выдвиженцев из рабочих, существуют ещё "задвиженцы", оттёртые на задний план своими же товарищами не за неспособность или неумение работать, а за добросовестность и честность в работе.

Вот вам рабочий, слесарь-инструментальщик, выдвинутый на известную должность на заводе как человек способный и неподкупный. Он работает год-другой, работает честно, наводит порядок, изничтожает бесхозяйственность и расточительность. Но, работая таким образом, он задевает интересы некоторой тёплой компании из "коммунистов", нарушает их спокойствие. И что же? Тёплая компания из "коммунистов" ставит ему палки в колёса и вынуждает его, таким образом, "задвинуться". "Умнее нас захотел быть, не даёшь нам жить и наживаться спокойно — задвигайся, братец"».

А вот другой рабочий, тоже слесарь-инструментальщик, настройщик болторезных станков, выдвинут на известную должность на заводе. Работает ревностно и честно. Но, работая так, нарушает спокойствие кое-кого. И что же? Нашли случай и отделались от «беспокойного» товарища. С чем же ушёл этот товарищ-выдвиженец, с каким чувством? А вот с каким:

«Везде, куда меня назначали, я старался оправдать оказанное мне доверие. Но вот это выдвижение, которое сыграло со мною злую шутку, я никогда не забуду. Меня облили грязью. Моё желание вывести всё на чистую воду так и осталось желанием. Ни завком, ни заводоуправление, ни ячейка меня и слушать не хотели. Для выдвижения я умер, и пусть меня золотом осыплют — я никуда не пойду» («Труд» № 128 от 9 июня 1927 г.). Что и говорить: просто замечательное явление на 10-м году советской власти, о котором генеральному секретарю партии пришлось даже говорить на съезде!

Повторил Сталин и слова Ленина о том, что «главное, чего нам не хватает, — культурности, уменья управлять... Экономически и политически НЭП вполне обеспечивает нам возможность постройки фундамента социалистической экономики. Дело «только» в культурных силах пролетариата и его авангарда».

«Вы знаете, что председателем ВСНХ РСФСР утвержден Лобов. Это — рабочий-металлист. Вы знаете, что председателем Московского Совета избран, вместо Каменева, Уханов, рабочий-металлист. Вы знаете также, что председателем Ленинградского Совета избран, вместо Зиновьева, Комаров, также рабочий-металлист. Стало быть, «лорд-мэрами» обеих столиц состоят у нас рабочие-металлисты. (Аплодисменты.) Правда, они не из дворян, но управляют хозяйством столиц лучше всяких дворян. (Аплодисменты.) Вы скажете, что это есть тенденция к металлизации. Я думаю, что в этом нет ничего плохого».

А вот этот момент тоже по-своему интересен. Сталин хвалит новых советских администраторов – рабочих-металлистов Лобова и Уханова, а также Комарова. Однако какая судьба была у всей этой тройки? Им не позавидуешь: Лобов в итоге стал народным комиссаром пищевой промышленности РСФСР, а в 1937 году расстрелян за участие в антисоветской контрреволюционной террористической организации. Комаров был из бедной крестьянской семьи. В 1937-м – член ЦК. В этом же году расстрелян за участие в троцкистско-зиновьевской антисоветской организации. Уханов неоднократно избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР, был членом их Президиума. В 1923—1937 годы член ЦК ВКП(б). Награждён орденом Ленина за перевыполнение производственного плана 1935 года по Народному комиссариату местной промышленности РСФСР и достигнутые успехи в деле организации производства и овладения техникой. В 1937-м расстреляли по обвинению в контрреволюционной деятельности.

Ну какие из этих «революционеров-металлистов» из народа могли быть контрреволюционеры? А еще был ведь лозунг: «Кадры решают всё!». И многие наши читатели на «ВО» так и пишут — мол, в партию пролезли «плохие», «карьеристы», вот она и «загнила». А партия между тем сама избавлялась от искренне преданных делу революции людей. Но так как «свято место пусто не бывает», то кто приходил на их место? Вот то-то и оно…

А вот что сам Сталин сказал тогда о критике:

«Маркс говорил, что пролетарская революция тем, между прочим, и отличается от всякой другой революции, что она сама себя критикует и, критикуя себя, укрепляется. Это очень важное указание Маркса. Если мы, представители пролетарской революции, будем закрывать глаза на наши недочёты, будем разрешать вопросы семейным порядком, замалчивая взаимно свои ошибки и загоняя болячки вовнутрь нашего партийного организма, то кто же будет исправлять эти ошибки, эти недочёты?»

Это как раз о том, что без критических статей в адрес прошлого идти вперед нам нельзя, как и замалчивать прошлое. Не по-марксистски это!

P.S. Пример трех рабочих-металлистов, успевших «переродиться» во врагов советской власти за какие-то 10 лет, кому-то может показаться непринципиальным для сделанного автором вывода. Но вот тогда другой список – «Персональный состав ЦК, избранного XV съездом». В нем нет тех, кто благополучно умер от старости. Тех до чрезвычайности мало. Зато все эти «цековцы» и кадры строителей социализма получили от «партии родной» высшую меру. Правда, потом их реабилитировали. В интернете есть их биографии. В основном это люди из низов, некоторые имели семь братьев и сестер, проливали кровь за революцию. А погибли в грязных подвалах, получив пулю в затылок, либо умерли на каторге в лагерях.

• Акулов, Иван Алексеевич (1888—1937)

• Антипов, Николай Кириллович (1894—1938)

• Бауман, Карл Янович (1892—1937)

• Бубнов, Андрей Сергеевич (1884—1938)

• Бухарин, Николай Иванович (1888—1938)

• Гамарник, Ян Борисович (1894—1937)

• Голощёкин, Филипп Исаевич (1897 — расстрелян 28 октября 1941 года.)

• Догадов, Александр Иванович (1888—1937)

• Жуков, Иван Павлович (1889—1937)

• Зеленский, Исаак Абрамович (1890—1938)

• Кабаков, Иван Дмитриевич (1891—1937)

• Квиринг, Эммануил Ионович (1888—1937)

• Кнорин, Вильгельм Георгиевич (1890—1938)

• Колотилов, Николай Николаевич (1885—1937)

• Комаров, Николай Павлович (1886—1937)

• Косиор, Иосиф Викентьевич (1893—1937)

• Косиор, Станислав Викентьевич (1889—1939)

• Котов, Василий Афанасьевич (1885—1937)

• Крупская, Надежда Константиновна (1869—1939)

• Кубяк, Николай Афанасьевич (1881—1937)

• Куликов, Егор Фёдорович (1891 — в феврале 1937 г. приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Умер в местах лишения свободы в 1943)

• Лобов, Семён Семёнович (1888—1937)

• Оппоков, Георгий Ипполитович (1888—1937)

• Любимов, Исидор Евстигнеевич (1882—1937)

• Медведев, Алексей Васильевич (1884—1937)

• Михайлов, Василий Михайлович (1894—1937)

• Москвин, Иван Михайлович (1890—1937)

• Орахелашвили, Мамия Дмитриевич (1881—1937)

• Постышев, Павел Петрович (1887—1939)

• Пятницкий, Иосиф Аронович (1882—1938)

• Рудзутак, Ян Эрнестович (1887—1938)

• Румянцев, Иван Петрович (1886—1937)

• Рухимович, Моисей Львович (1889—1938)

• Рыков, Алексей Иванович (1881—1938)

• Смирнов, Александр Петрович (1878—1938)

• Сокольников, Григорий Яковлевич (1888—1939)

• Стецкий, Алексей Иванович (1896—1938)

• Стриевский, Константин Константинович (1885—1938)

• Сулимов, Даниил Егорович (1890—1937)

• Сырцов, Сергей Иванович (1893—1937)

• Толоконцев, Александр Фёдорович (1889—1937)

• Томский, Михаил Павлович (1880—1936)

• Угланов, Николай Александрович (1886—1937)

• Уханов, Константин Васильевич (1891—1937)

• Чубарь, Влас Яковлевич (1891 — как агент немецкой разведки расстрелян в 1939 году)

• Чудов, Михаил Семёнович (1893—1937)

• Шмидт, Василий Владимирович (1886—1938)

Продолжение следует…