Ганзейский союз (original) (raw)

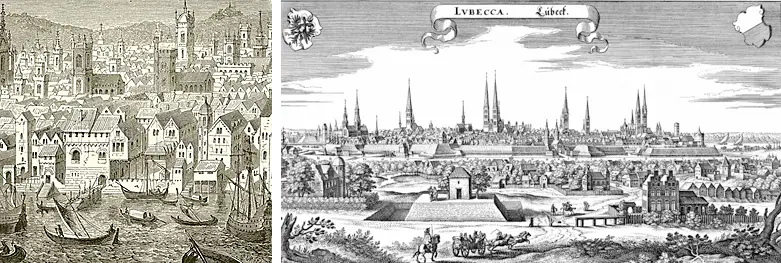

Портовый город Любек был фактическим центром Ганзы — экономическим союзом торговых городов и их купеческих гильдий, которые доминировали в торговле вдоль всего побережья Северной Европы. Он простирался от Балтики до Северного моря и вглубь страны в период позднего Средневековья и раннего Нового времени.

Небольшое введение

К концу XIX века наиболее мощными и заметными персонализаторами любого экономически развитого национального государства были транснациональные корпорации с их всемирными торговыми и финансовыми операциями. И с тех пор, как в XV веке мореплавание и методы навигации впервые позволили осуществлять межконтинентальную торговлю в поисках новых торговых партнеров и источников товаров и сырья, пользовавшихся большим спросом в Европе, сегодняшнее разрушение национальных границ посредством т.н. «цифрового капитализма» имеет своих далеких предшественников.

И если вспомнить как-то уже подзабытого у нас Карла Маркса, то присущее капиталу «отсутствие патриотизма» (Vaterlandslosigkeit) вышло за рамки обычных торговых отношений — экономические и финансовые конгломераты объединились таким образом, что, помимо наличия юридического адреса, они больше не привязаны к одной конкретной стране.

Кое что о торговле на Балтике

Купцы Готланда, большого острова в Балтийском море, были наследниками викингов, которые господствовали в Балтийском регионе до VIII века. Из Висбю* (административный центр острова Готланд) их торговля распространялась на восток до Новгорода, а оттуда вверх по русским рекам и вниз по Волге до Каспийского и Черного морей, где они уже столкнулись с купцами Византийской империи и вели дела в ее столице — Константинополе. Именно по проложенному ими маршруту восточные шелка и специи, а также византийская золотая монета, визант, стали известны на Западе. К XI веку эта торговля пошла на спад, но мелкомасштабная торговля все равно продолжалась между Скандинавией и восточной частью Балтийского региона, где конечным пунктом был русский город Новгород, где купцы создали свою торговую базу.

Городские стены Висбю. Договор Артленбурга 1161 года между готландцами и немецким герцогом Генрихом Львом (1129–1195) знаменует неформальное начало могущественного Ганзейского союза. Город Висбю играл ведущую роль в этом Союзе до середины XIV века и был одним из самых могущественных городов Северной Европы в этот период. Ганзейский город Висбю на шведском острове Готланд, возможно, является наиболее сохранившимся средневековым городом в Скандинавии, и с 1995 года он включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Ганзейский город Висбю». Среди наиболее примечательных исторических достопримечательностей — городская стена длиной 3,4 км, которая окружает центр города, и несколько руин церквей. Хорошо сохранившаяся до наших дней городская стена XIII века заключает в себе центр города. Фото: Берит Валленберг (Berit Wallenberg). 1928 год.

К XII веку условия уже начали меняться. Германские поселения медленно продвигались вдоль южного побережья Балтики, вытесняя славянские народы сначала к Эльбе, затем к Одеру и, наконец, в бассейн реки Висла. Земли расчищаются и запахиваются, начинают основываться новые города, торговля развивается вдоль рек, впадающих в Балтийское море.

Синим цветом выделена территория расселения славян-ободритов. Археология и топонимика свидетельствуют о том, что ободриты зародились на западных поморских территориях, над рекой Одра. Вероятно, отсюда и произошло их название «_Ob Odr_», что означает «рядом с Одрой». Ободриты — это термин, используемый для группы из четырех племен. Первые — это ободриты (еще известные как ререги). Некоторые из их крепостей были Мехлин (Мекленбург), Сважин (Шверин), Дубин (Добин), Вышомеж (Висмар) и Илов (Иллов). Вторым ободритским племенем были варны, главной крепостью которых, вероятно, был Радомин (Гросс-Раден). К третьей группе относились полабцы, с крепостью Рацибуж (Ратценбург). Четвертым и последним из ободритов были вагры — второе по силе племя после ободритов. Они контролировали знаменитое пиратское логово — остров Вембрза (также Вембрза, Имбра, позже Фемарн). Их столицей был Старгард (Ольденбург). Еще одним крупным оплотом была будущая столица всех ободритов — Любек.

На заметку. Малоизвестный факт, что у ободритов были колонии — это ремесленники и торговцы, которые в большом количестве проживали в Скандинавии, причем иногда даже создавали собственные поселки. Со временем они быстро ассимилировались с местным населением, и всё, что от них осталось сейчас, — это могилы и местные названия деревень. Колонии также были основаны на островах Балтийского моря, и из дошедших до нас датских хроник мы знаем, что жители этих островов помогали своим славянским родственникам на континенте во время войн, что они активно участвовали в пиратстве и иногда даже отказывались помогать датским правителям, когда те их об этом просили, хотя достоверно известно, что датский король Вальдемар I (сын датского принца и киевской княжны и правнук Владимира Мономаха) набирал славянских воинов с этих островов. Эти колонии просуществовали до половины XII века.

В известном письме, написанном около 1170 года, некий монах-августинец Гельмольд из Босау* описывает успешную колонизацию этого края:

«Теперь же, когда Бог одарил герцога нашего и других государей счастьем и победой, славяне частью перебиты, частью изгнаны, а сюда пришли выведенные от пределов океана народы сильные и бесчисленные, и получили славянские земли, и построили города и церкви, и разбогатели сверх всякой меры».

К этому времени нижненемецкие купцы уже регулярно путешествовали через Балтийское море к устью реки Невы, а оттуда в Новгород, который был широко известен как торговый центр для воска и мехов, а также для специй и шелка.

Но вот в 1143 году на месте небольшого укрепления славян-ободритов графом Адольфом II Шаумбург-Гольштейнским* был основан город Любек (современная земля Шлезвиг-Гольштейн), который минимизирует налоги и отменяет пошлины, и в течение очень короткого времени его купцы уже начали участвовать в балтийской торговле наряду с купцами из шведского Висбю. И этому значительно способствовало заселение этих мест переселенцами из Рурской области (Вестфалия), где быстро расширяющееся сельское хозяйство уже начало производить излишки зерна, а окружающие его леса давали древесину и меха. Таким образом, будущее было за Любеком и другими небольшими городами вдоль южного побережья Балтийского моря. У них появились преимущества, которые позволили им перехватить ту роль в балтийской торговле, которую ранее играли купцы острова Готланд.

На заметку. Название «Любек» в конечном итоге происходит от славянского корня «lub» («любить»). До 819 года полабские славяне основали поселение, которое они назвали Любице, в устье реки Траве. С X века Любице было вторым по значимости поселением славян-ободритов после Старигарда (современное название — Oldenburg in Holstein). Любек получил права города в 1160 году, а в 1226 году он становится Вольным городом в Священной Римской империи.

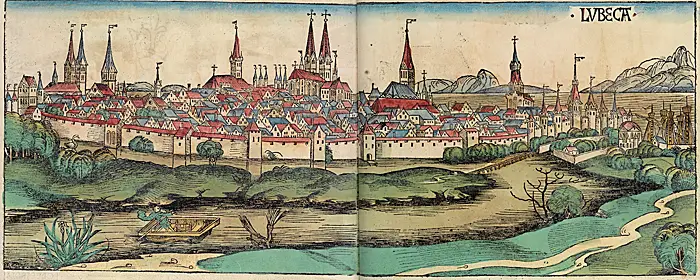

Любек был основан в 1143 году, а уже во второй половине XII века торговля с Готландом дала городу импульс, и благодаря своему удачному географическому положению он быстро стал торговым городом, а впоследствии и «королевой Ганзейского союза». Здесь материалы и товары с севера и востока обменивались на товары с запада и юга. Около 1200 года порт стал главным пунктом отправления для немецких колонистов, отправлявшихся на балтийские территории, завоеванные Ливонским орденом, а позднее Тевтонским орденом. А в 1226 году император Фридрих II повысил город до статуса имперского свободного города, благодаря чему он стал Вольным городом Любек. Источник: иллюстрированная хроника библейской истории от сотворения мира «Нюрнбергская хроника» (Liber Chronicarum).

Еще одно преимущество у этих земель возникло тогда, когда Тевтонский орден, отказавшись от своей роли защитника Святых мест на Ближнем Востоке, начал искать другие земли для завоевания. И он их нашел — рыцари были приглашены польским князем Конрадом Мазовецким*, чтобы направить всю их энергию против прусских и литовских племен, а за их успехами последовало возвышение городов в юго-восточных балтийских землях, что, в свою очередь, способствовало подъему торговли южно-балтийских портов.

Заканчивая описание балтийской торговли, нельзя не напомнить, что в это время местом для торговли служили ярмарки, возникшие еще в VII, куда съезжались купцы с разных концов Европы и совершали торговые сделки на значительные суммы денег. Ярмарки работали в течение нескольких недель, после чего закрывались до следующего года или до следующего сезона. Но постепенно контроль за ярмарками начал переходить от местных властей, которые заботливо их поддерживали, к короне, которая была уже менее заботлива в их опеке и защите. Так произошло с крупнейшей в Европе ярмаркой во французском графстве Шампань. Но окончательный удар по средневековой «ярмарочной экономике» был нанесен началом Столетней войны в 1337 году...

Гравюра «Ярмарка в Шампани в XIII веке» (1898). Длившиеся около двух-трех недель, ярмарки Шампани представляли собой ежегодный цикл торговых ярмарок, которые процветали в разных городах графства Шампань, возникнув из местных сельскохозяйственных и скотоводческих ярмарок. Ярмарки в Шампани были одним из самых ранних проявлений связанной европейской экономики, характерной для Высокого Средневековья. Преобладание ярмарок Шампани над ярмарками других городов приписывается личной роли графов, которые предоставили ярмаркам полицейские силы, т. н. «Стражей ярмарки», которые выслушивали жалобы и обеспечивали выполнение контрактов, исключая неплательщиков из будущего участия. Историки датируют упадок ярмарок Шампани подчинением этого графства королевскому домену, когда в 1285 году Шампань стала неотъемлемой частью Франции. И по мере того, как ярмарки Шампани теряли свою значимость, их место начали занимать ярмарки фламандского Брюгге, куда приплывали генуэзские корабли, и города Кельна. Позже, на несколько веков, главными торговыми городами станут города Ганзы. Фраза «не знать ярмарок Шампани» означала не знать, что делают все остальные.

Начало Ганзейского союза

Согласно французскому историку Филиппу Доллинжеру (1904–1999), широко известному своими работами по истории Ганзы, вся история Ганзейского союза лежит между двумя четко узнаваемыми датами: основанием вольного города Любека в 1158/1159 году, с одной стороны, и последним Ганзейским сеймом (Hansetag) в 1669 году, с другой.

На заметку. Начиная со второй половины XIV века, ганзейские города пытались создать более прочную союзную организацию для взаимной поддержки против аристократических притязаний на власть. С помощью этого более прочного союза они также хотели противостоять проблемам, возникающим из-за растущей конкуренции со стороны английских, итальянских и южногерманских купцов. Таким образом, конкуренция стала причиной того, что города немецкой Ганзы («stede van der dudeschen hense») объединились более тесно на первом Ганзейском дне в Любеке в 1358 году. И это документально зафиксированная дата образования...

На фото слева: «Меняла с женой». Художник: Квентин Массейс (1465-1530). На фото справа: «Ярмарка в средневековом Генте». Феликс де Винье (1806-1862).

А рождение этого купеческого союза на самом деле прочно связано с закатом старых городов и рождением городов нового типа, которые позже и сделали возможным основание и рост Ганзы, которая сначала начиналась как объединение северогерманских купцов, собравшихся для защиты своих интересов, а к середине XIV века уже превратилась в целое объединение городов — уникальное сообщество в истории Средневековья. И существовавшие уже купеческие общины Северного и Балтийского морей, кровавые конфликты в Висбю между готландскими и немецкими торговцами, и основание в удобном месте Любека заложили основу истории Ганзейского союза.

На заметку. Здесь надо отметить, что официальной даты основания Ганзейского союза не существует — его истоки, по сути, уходят корнями гораздо дальше даты основания Любека, и возникновение Ганзейского союза лучше всего понимать как результат процесса объединения ранее независимых до этого торговых потоков. Сам термин же «Ганзейский союз» для обозначения «Союза городов» впервые был использован около 1282 года немецкими купцами, работавшими в Англии.

Расширение торговых сетей

Типичный ганзейский купец (hansard) был торговцем на большие расстояния, который торговал за границей в больших масштабах и пользовался высокой репутацией как в своем собственном городе, так и среди своих покупателей. До середины XIII века купцы обычно сами сопровождали свои товары на зарубежные рынки, чтобы продать их или обменять на другие товары. Но со временем практика ганзейских купцов изменилась: вскоре они сами уже не ездили в места торговли со своими товарами — их транспортировка была обязанностью капитана торгового судна или специального торгового агента, который передавал груз представителю уже в пункте назначения и который, в свою очередь, сам совершал фактическую продажу. Сам же купец оставался в своей домашней конторе (scrivekamere), ведя оттуда свои дела, часто с помощью помощников и учеников, посвящая всё свое время деловой переписке.

На фото отмечены важные торговые города: 1. Старигард/Ольденбург / 2. Альт-Любек / 3. Гросс Стрёмкендорф / 4. Росток-Дирков / 5. Ральсвик / 6. Менцлин / 7. Узедом / 8. Щецин / 9. Волин / 10. Камень Поморский / 11. Колобжег / 12. Барды-Свелюбье.

Сидя в своих торговых конторах, оседлые торговцы, занимающиеся дальней торговлей, кроме простого ведения дел, использовали дополнительное время, чтобы вмешаться в политику на местном уровне. Поэтому было естественно, что, заботясь о своих собственных конкретных экономических проблемах, они не только пытались повлиять на экономическую политику города, но и всячески использовали свое влияние, чтобы заставить власти городов поддерживать их личные интересы.

На заметку. Некто Иоганн Клингенберг, один из самых богатых купцов Любека, оставил подробные записи об одной из своих торговых поездок и сделках, которые происходили в каждом порту. Так, например, в Новгороде его капитан купил пять вязанок шкур бобра, ласки и куницы, которые продал снова лишь через несколько недель в далеком Брюгге (Фландрия). А перед этим, по дороге, он остановился в Ревеле, где купил лен, мед и воск. В Риге он купил еще шкур и мачтового дерева, а затем отплыл на Готланд. В Висбю (Готланд) он продал часть меда, купил лошадей и зарезервировал партию железной руды у стокгольмского купца. Затем он отплыл в Любек, где продал часть льна и мачтового дерева и вместо этого погрузил пшеницу. С этим грузом он поплыл дальше на запад, где продал остаток своего товара. На обратном пути он перевез груз соли, часть которой он уже использовал в пути, чтобы засолить партию селедки, купленную в Скании. Это дошедшие до нас записи Клингенберга показывают, что он лишь в незначительной степени торговал товарами, производимыми в Любеке!

Морская торговля привела к возникновению портовых городов, в которых ремесленники и купцы, которые торгуют, возят свои товары и богатеют. Риски торговли были очень высокие, потому что в Балтийском море полно пиратов, а на торговых путях стоят замки феодалов, которые берут плату со всех проезжающих через их земли и нередко их грабят. Но один проведенный сквозь все препятствия корабль с товарами приносит гигантскую прибыль, и удачливый купец становится богатейшим человеком империи.

Таким образом, купец, сидя в своей конторе, мог торговать в разных местах и разнообразной продукцией одновременно, для чего необходимо было, конечно же, хорошее образование — обучение торговому делу купца длилось несколько лет и часто включало более длительное пребывание за границей.

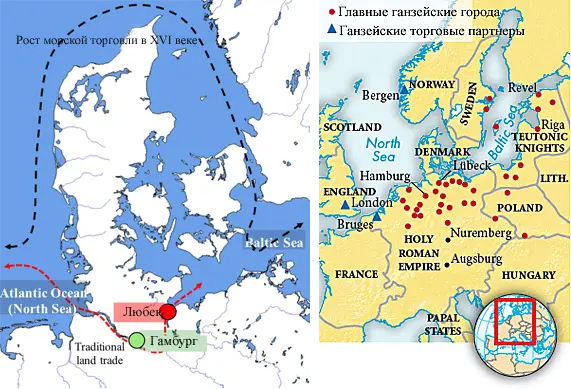

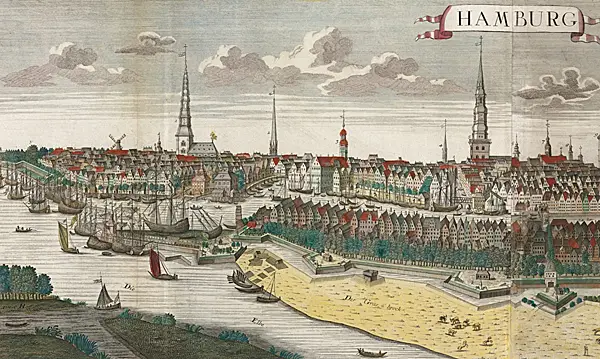

На заметку. Северогерманские города Гамбург и Любек, находящиеся всего в 65 километрах друг от друга, имеют переплетенную и насыщенную историю, но, учитывая форму полуострова Ютландия, Гамбург находится на побережье Атлантического океана, а Любек — на Балтике. В то время как Любек служил главным балтийским перевалочным пунктом Европы, Гамбург обеспечивал Ганзейскому союзу доступ к Атлантике. Между двумя этими городами пролегала сложная водная система реки Эльбы, обеспечивая важнейший маршрут северной торговли, облегчая транспортировку товаров. Любек, будучи неофициальным центром Ганзейского союза, гордился тем, что был «Королевой Ганзы», в то время как Гамбург был его младшим союзным партнером.

Здесь надо отметить, что сама Ганзейская традиция ученичества способствовала созданию объединения надежных партнеров и одновременно способствовала транснациональной экспансии. Обычно ученик обучался уже у опытного купца, который был либо его родственником, либо просто другом его семьи. В последние годы обучения или его обычно отправляли за границу, в одну из контор в качестве ученика торговца, чтобы он познакомился с местными условиями и особенностями торговли в данной стране. Если же он пожелал остаться за границей, то он становился важным партнером для торгового дома на родине, хорошо зная условия местного рынка, быстро и гибко реагируя на его спрос, а также выполняя функции важного информационного ресурса, создавая себе репутацию как в месте пребывания, так и у себя на родине.

Страны, из которых ганзейские купцы вывозили товары для дальнейшей перепродажи

И подобная торговая практика неудивительна, ведь для членов Ганзейского союза важнее всего была получаемая ими прибыль, а не поддержка местной экономики. Вышеупомянутый купец Клингенберг, впрочем, как и другие ганзейские купцы, были прежде всего торговыми посредниками — они снабжали страны Северного и Балтийского регионов необходимыми им товарами, т. е. они что-то покупали и потом перепродавали. Так, например, Норвегия нуждалась в пшенице и давала рыбу, а шведам нужна была ткань и инструменты для добычи руды, поляки же производили пшеницу, древесину, воск и мед, а жители Данцига — дёготь, поташ и древесный уголь.

Одной из достопримечательностей ганзейского Любека были Голштинские (Holstein Tor) ворота. Эти большие городские ворота XV века были построены в стиле кирпичной готики по голландскому образцу и с самого начала служили не только для обороны, но и для представительства. Город был полностью окружен городской стеной, через которую с западной стороны можно было пройти только через эти ворота. Любек в основном торговал с Данией, Бельгией, Англией и Русью, что привело его к большому процветанию, чья значимость основывалась на успехе любекских купцов. В 1375 году император Карл IV назвал город одним из пяти «слав империи», титул, который разделяли Венеция, Рим, Пиза и Флоренция. Внутри находится выставка на тему «Сила торговли».

Могущество Ганзейского союза основывалось на том, что он ограничивался ролью посредника между отдельными звеньями торговой сети. Некоторые производители и покупатели в городах, с которыми торговала Ганза, для экономии средств хотели бы отказаться от такой формы посреднической торговли, но ганзейские купцы всегда опережали их, предоставляя дворянам, ремесленникам и мелким торговцам ссуды, которые они попросту не могли погасить. Таким образом, они просто поставили их в постоянную зависимость от них, предлагая даже европейским королям выгодные кредиты и требуя взамен от них защиты своей торговой монополии.

На заметку. Но Ганзейский союз не был настоящим государством — города оставались свободными делать то, что сами считали правильным. Например, если город хотел вступить в Ганзейский союз, он должен был что-то заплатить. Эти деньги также назывались «Ганза». Но списка того, какой именно город входил в Ганзейский союз, не было. Ни в одном договоре не уточнялось, что такое Ганзейский союз и чем он занимается. Именно поэтому сегодня неизвестно, какие именно города, кроме наиболее известных, на самом деле были ганзейскими городами.

В период своего расцвета Ганзейский союз имел собственную администрацию, дипломатический корпус и даже военный флот, если считать, что все торговые суда были оснащены пушками. Территория Ганзы простиралась от фламандского побережья города Брюгге на западе до русского Новгорода на востоке, и даже в таких городах, как Лондон и норвежский Берген, которые не входили в Ганзейский союз, ганзейские купцы имели свои собственные фактории, с помощью которых они вскоре стали доминировать в местном товарообмене, а на их торговых путях возникало всё больше и больше городов с важными торговыми поселениями.

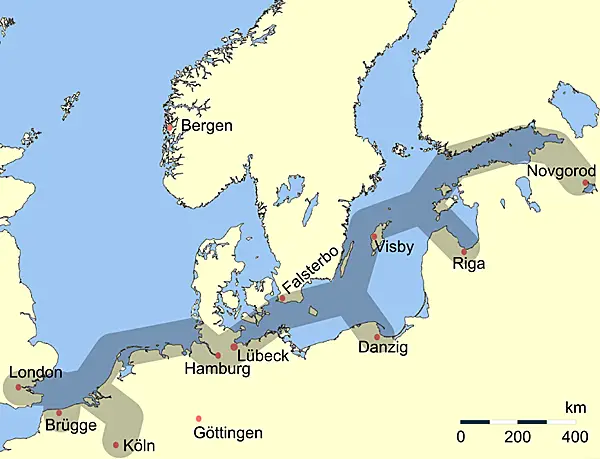

Карта с изображением основных путей Ганзейского союза. Ганзейский союз был позднесредневековой сетью экономически независимых купцов на дальние расстояния, которая была основана на доверии, репутации и взаимных отношениях. Сотрудничество между ее членами поддерживало транзакционные, информационные и организационные издержки на низком уровне, позволяя ганзейским купцам получать хорошую прибыль от торговли на дальние расстояния между Балтийским и Северным морями. Благодаря личным и институциональным связям с конфедерациями городов ганзейские купцы изначально смогли укрепить свое международное положение власти.

На севере сфера влияния Ганзейского союза простиралась до норвежского Бергена, а на юге — до польского Кракова. Как только какой-либо правитель пытался сломать торговую монополию Ганзейского союза, купцы для обеспечения своих экономических интересов просто бойкотировали его порты, вызывая товарный дефицит, а иногда даже и голод среди населения, а если и это не помогало, то они быстро объявляли ему войну, привлекая к себе крупные и сильные флоты, такие как датский или английский, а иногда даже и балтийских пиратов!

На заметку. В 1361 году датский король Вальдемар IV Аттердаг захватывает ганзейский город Висбю на острове Готланд. Ганза тотчас же объявляет ему войну, и когда королю говорят об этом, он с усмешкой заявляет, что не знает такого государства и что это всего лишь «есть лишь сборище немецких гусей, жирных и крикливых, которые даже не имеют права объявлять войну». И когда ганзейцы на своих кораблях нападают на датчан, король Вальдемар IV и в самом деле их громит. Тогда Ганза перекрывает своими кораблями все датские порты, призывает швейцарских наемников, заключает союз с балтийскими пиратами, вооружает свои когги и берет штурмом Копенгаген. После чего король, после разграбления Копенгагена, был вынужден подписать с Ганзой унизительный для Дании мир, а купцам эта победа позволила получить полный контроль над всей экономикой Скандинавии и торговыми путями Северного моря...

«Вальдемар Аттердаг собирает дань с жителей Висбю». Целью Вальдемара на протяжении всего его 35-летнего правления было восстановление королевства Дания, которое фактически распалось при его предшественниках. И для этого ему нужны были деньги. А деньги эти он получал из двух источников: налога на торговлю сельдью и пошлины за проход через пролив Эресунн. Для пополнения своей казны датский король Вальдемар IV в 1361 году решил напасть на шведский остров Готланд, где находился купеческий центр — город Висбю. Захватив город, Вальдемар установил на площади три большие пивные бочки и сообщил горожанам, что если бочки не будут наполнены серебром и золотом в течение трех дней, то город будет отдан на разграбление его армии. Художник: Карл Густав Хелквист (Carl Gustaf Hellqvist, 1851–1890).

Таким образом, Ганза хоть и не государство, и у нее нет постоянной армии, но это экономически эффективный союз, который имеет свой мощный флот, а при необходимости может привлечь наемников и выиграть войну. А вступивший в союз купец находится под полной его защитой и может укрыться на ганзейском подворье, имеющем дипломатическую неприкосновенность, от притязаний любого феодала.

С увеличением торговых связей ганзейские города становились очень богатыми и, следовательно, влиятельными. Среди известных ганзейских городов Гамбург считается самым первым городом Ганзейского союза, а Любек — самым влиятельным и богатым из-за его более прочной связи с Востоком.

Соль была основой богатства ганзейского города Любек в прежние времена. Прямо рядом с Голштинскими воротами (Holstein Tor) была построена группа кирпичных складов — Любекские соляные склады. В то время соль экспортировалась из Любека по всей Скандинавии и использовалась в основном для консервирования рыбы в Норвегии и Швеции. Соляные склады получили известность как фон для немого фильма фильма «_Носферату — симфония ужаса_» (1922). Сегодня старые склады служат штаб-квартирой текстильной компании.

Торговый союз строил в портах свои постоялые дворы и создавал ремонтные службы — и всем этим могли пользоваться купцы, которые числились в списках ганзейских гильдий. Пошлины купцы не платили, а деньги на общие нужды союза, например, на войну, на строительство крепостей или для защиты торговых путей, собирались во время ганзейских съездов. Со временем Ганза расширялась всё больше и больше — к ней постепенно присоединились Льеж, Амстердам, Кёльн, Франкфурт, Кёнигсберг, Данциг, Клайпеда, Рига и Тарту, ганзейские фактории появились в Стокгольме, Новгороде, Лондоне и других городах.

Рижская купеческая гильдия, также известная как Большая гильдия Риги или гильдия Святой Марии (Die Große Gilde zu Riga/St. Marien-Gilde), была немецкой купеческой гильдией в Риге, где немецкие торговцы стали играть более заметную роль в жизни города. В XIV веке город Рига находился под властью Ливонского ордена и под сильным влиянием Ганзейского союза. Здесь процветали торговые отношения, строительство и ремесла, а река Даугава (Западная Двина), протекающая по территории современных России, Белоруссии и Латвии, была старейшим водным путем международного торгового пути между Балтийским и Черным морями еще с V века. В истории мореплавания этот путь чаще называют торговым путем из варяг в греки или янтарным путем Даугава-Днепровье. Сюда импортировались металлические изделия, специи, соль и различные ткани, а основными экспортируемыми товарами были воск, лен, пенька, древесина и меха. В XIII веке Рижский городской совет заключил договоры о международной торговле и товарообмене с русскими княжествами, а позднее и с ганзейскими городами, став таким образом значимым межгосударственным торговым портом и членом Ганзейского союза. На фото слева: жилье ганзейских купцов — охраняемое наследие в Риге. Источник: tripadvisor.com. На фото справа: морской порт Риги.

Купец, вступивший в союз, освобождался от местных налогов и платил только своей гильдии, что было выгодно городам, получающим деньги с гильдий, и благодаря этим гильдиям в городах начало сильно развиваться ремесленное производство. Городским ремесленникам в одиночку было тяжело продавать свой товар в пределах одного города — для этого был слишком маленький рынок, поэтому ремесленники объединялись в свои корпорации, с которыми купеческие гильдии заключали договоры, в которых очень подробно прописывалось, каким должен быть товар, какого он должен быть качества, размера и веса.

Удобно расположенный на очень важном месте торговый порт между Новгородом и Скандинавией, Таллин, тогда более известный как Ревель, превратился в один из важнейших промежуточных портов Ганзейского торгового пути между Европой и Русью, а XV век стал для Таллина временем наибольшего культурного и торгового расцвета. Главным товаром, который попадал из Европы через Таллин в Россию, была соль, за которой следовали ткани, сельдь, металлы, вино и специи. Таллин, имея промежуточное положение, получил право контролировать восточную торговлю, имея так называемое право складирования. Средневековый старый город эстонской столицы исключительно хорошо сохранился, что стало достаточной причиной для включения его в список городов Всемирного наследия ЮНЕСКО как центр ганзейского города. На фото слева: таллинская ратуша. Впервые была упомянута в 1322 году как место для собраний купцов. На фото справа: старинная дверь здания купеческой гильдии.

Для удобства торговли и более понятного ведения переговоров с заказчиками среди ганзейских купцов происходила унификация основных видов продаваемых товаров: посуда, оружие и серебряные изделия делались одинаковыми. В свою очередь, торговцы обязывались покупать у городских ремесленников такие же стандартные товары определенного вида и в определенном объеме, что помогало Ганзе рассчитывать, сколько кораблей будет необходимо подать под загрузку, чтобы забрать товар.

На заметку. Русские меха, поступавшие из Новгорода, как и любой другой массовый товар, тоже были стандартизированы. Они покупались ганзейскими купцами в количестве сотни тысяч шкурок. Мех перевозился большими партиями до 300-400 тысяч шкур, причем в каждой партии меха подбирались по цвету, по направлению ворса, по блеску, и цена партии менялась в зависимости от качества меха.

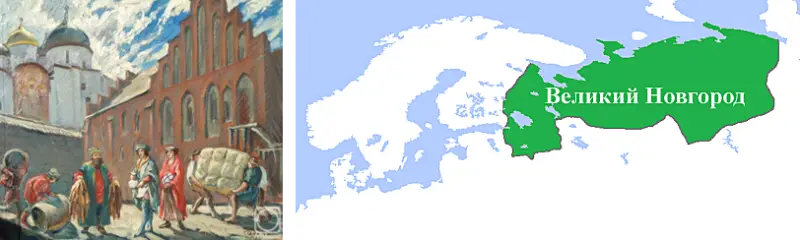

На изображении слева картина Г. Добровольской «Великий Новгород». Справа — карта территории Великого Новгорода. Не надо думать, что это был всего лишь один город — его восточная граница простиралась до самых Уральских гор...

Одним из главных методов воздействия на окружающие государства для ганзейских купцов становится искусная дипломатия: торговцы начинают вносить изменения в законодательство отдельных государств, для того чтобы ввести там такую же схожую стандартизацию производства и товаров, так как до этого каждый мелкий князь устанавливал свои правила и взимал плату с ремесленников за неправильную высоту глиняного горшка, диаметр тарелки или неправильную ширину сукна.

Но, учитывая географический охват торговых отношений купцов, сразу же возникает вопрос о том, как Ганзейский союз сумел удержаться вместе, и не просто удержаться, а еще и доминировать в таком широком торговом пространстве?

Самое раннее поселение (называемое Бреме или Бремум) на правом берегу реки Везер было обусловлено его выгодным положением на пересечении важных ранних торговых путей от реки Рейн до Эльбы и от Северного моря до южной Германии. В 787 году Карл Великий, император Франкской империи, основал Бременскую епархию, которая стала базой для миссионерской деятельности, охватывающей всю северную Европу, а рыночные права, данные городу в 965 году, привели к росту торговой активности, и молодой город вскоре стал одним из главных религиозных и экономических центров всей Северной Германии, особенно после вступления в Ганзейский союз в 1358 году. Имея удобную возможность собирать продукцию из германской «глубинки», Бремен начал плодотворные торговые отношения с Англией, Нидерландами, Норвегией и Шотландией еще задолго до того, как Ганза, и Любек в частности, начали развиваться. Для Бремена торговля вином имела огромное значение, и одним из ключевых рынков экспорта вина из Бремена была Шотландия. В обратном направлении бременские купцы везли рыбу из Норвегии и Дании, а также ткани из Англии и Фландрии вверх по реке Везер в земли, которые сегодня являются Нижней Саксонией, Тюрингией и Гессеном. Вольный ганзейский город Бремен. Художник и издатель Hans Weigel (1520-1577).

Одним из ответов будет внутреннее уплотнение торговой сети за счет создания небольших торговых станций-контор.

Конторы

Торговые посты или «конторы» (Kontor) — так назывались крупные торговые фактории Ганзейского союза за рубежом. Четыре главных конторы стали краеугольными камнями ганзейской торговли: Новгород, Лондон, Брюгге (Фландрия) и Берген (Норвегия). Торговцы, двигавшиеся на большие расстояния, создавали более мелкие филиалы во многих других местах, например, в Кингс-Линне и Бостоне (Англия), Ла-Рошели во Франции или в литовском Каунасе.

Карта основных городов организованной монопольной торговли Ганзейского союза в XIII веке. Зелёными треугольниками показаны ганзейские конторы. Красными кружочками — торговые партнёры.

Конторы были первым портом захода для нижненемецких купцов за рубежом, а в некоторых городах они даже образовывали отдельную правовую зону, куда местные власти не имели доступа. Избранные старейшины, главы контор за рубежом, внимательно следили за соблюдением привилегий и обязаны были поддерживать добрые отношения с соответствующими правителями, чтобы обеспечить выгодные условия торговли для ганзейских купцов.

Конторы Ганзы были не только регулирующими, контрольными и правоприменительными органами для поддержания формальной системы правил, обеспечивая привилегии купцов от конкурентов, они также служили неформальными коммуникационными и информационными центрами, где сходились новости о рыночных условиях, кораблекрушениях, пиратах и войнах. В конторах координировалась торговая деятельность и создавались механизмы репутации и доверия к товарам и купцам, здесь были места для получения прибывшими купцами важных экономических новостей.

Контора в Новгороде

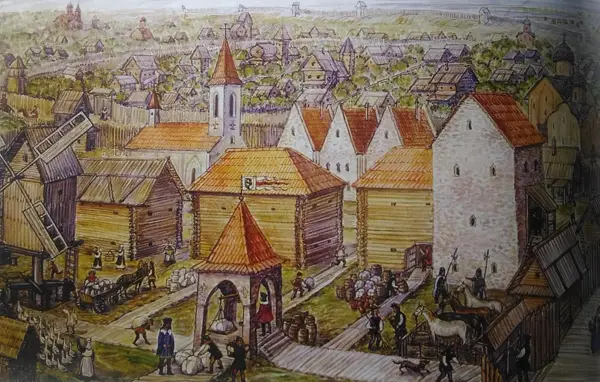

Торговый пост в Новгороде (Петров двор) был первым общим поселением нижненемецких купцов, где был образован Новгородский ганзейский склад, а поскольку путь на Русь был очень долгим и опасным, то купцы обычно останавливались там на полгода. Весь купеческий комплекс был огражден высоким бревенчатым частоколом и состоял из многочисленных деревянных домов, где проживали купцы со своими управляющими и учениками и куда не могли заходить даже новгородские чиновники. Основными предметами средневекового русского экспорта были древесина, меха и воск, которые высоко ценились по всей Европе.

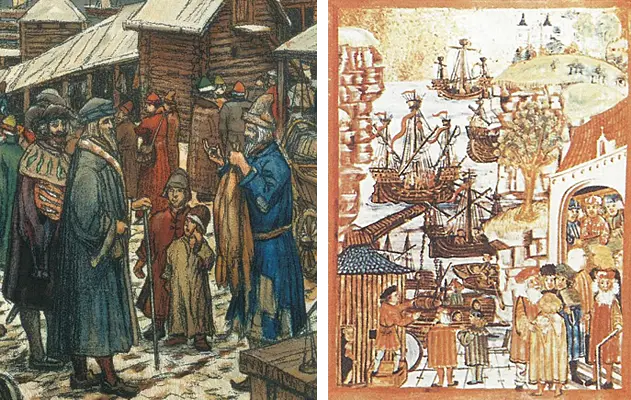

Торговая площадь в Новгороде. Картина А. Васнецова «Прошлое Великого Новгорода». Музей Перми.

А импорт в Новгород включал в себя посуду, мечи, вина, сукно и цветные металлы, которые использовались в продукции новгородских мастеров. Торговые отношения между купцами Ганзы и Новгородом регулировались особыми договорами и уставами Ганзейского подворья, которые назывались «_Skra_» («Новгородская скра») и гарантировали безопасную торговлю, экономические преимущества перед другими купцами, защиту на транспортных путях от произвольных арестов или завышенных пошлин.

Ганзейское подворье в Новгороде

На заметку. Ганзейские купцы не раз помогали Новгороду в тяжелых ситуациях. Так, например, в 1231 году именно продовольствие Ганзы спасло Новгород от тяжелых последствий разрастающегося голода.

После завоевания Новгорода в 1494 году, Иван III (1450–1505) закрыл Новгородскую контору, арестовал всех купцов в Ганзейской конторе и конфисковал их имущество.

Новгородская контора была экстерриториальным образованием — помимо ранее полученных свобод вероисповедания и личной неприкосновенности, ганзейские купцы также пользовались свободой передвижения в Новгород по четырем путям и правом инспектировать русский экспорт. Великий Новгород до конца XV века был крупнейшим торговым центром как на Руси, так и во всей Северо-Восточной Европе. На Запад он экспортировал шкуры пушных зверей, воск, деготь, древесную смолу и поташ. С Запада в Новгород поступали сельдь, соль, вино, пиво, мед, шерсть и фламандское сукно, хмель и готовые металлические изделия. На фото слева: фрагмент картины А. Васнецова «Прошлое Великого Новгорода». На фото справа: ганзейский двор в Новгороде.

Контора в Бергене

Многие торговцы объединялись в гильдии, организованные по месту назначения, в основном посвященные главным торговым постам. Такой гильдией была так называемая Bergenfahrer, где название говорит само за себя — торговцы гильдии Bergenfahrer торговали с норвежским городом Берген.

На заметку. Торговля вяленой рыбой в Норвегии началась еще задолго до того, как на норвежский Берген «положили глаз» ганзейские купцы, но она стала главной причиной, по которой город стал одним из центров торговли Северной Европы. Однако дела с Ганзейским союзом не всегда были гладкими: немецкие купцы обычно избегали уплаты налогов и во многих случаях подчинялись своим законам, а с ослаблением королевской власти в Норвегии к концу XIV века власть в Бергене начинает понемногу переходить в руки ганзейских купцов. Напряженность между Ганзой и бергенскими властями достигла своего пика в 1455 году, когда ганзейские купцы взяли штурмом и разрушили монастырь Мункелив, убив главу города и епископа Бергена.

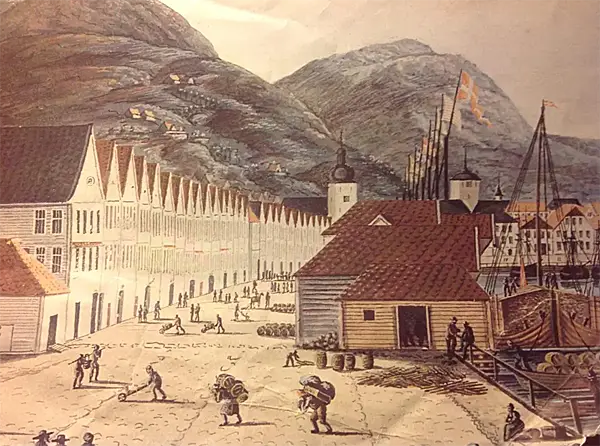

Берген, на западном побережье Норвегии, был местом расположения одной из четырех основных контор Ганзейского союза. Из-за своего расположения это место называлось «_Tyske Bryggen_», что означает «Немецкая набережная». Подворье было открыто в 1360 году и состояло из бревенчатых домов, выстроенных вдоль набережной, где жили и работали ганзейские купцы в тесном контакте со своими приказчиками и учениками.

Около 1000 ганзейских купцов жили в Брюггене, который стал их собственным городом в Бергене. Норвежские власти пытались управлять ганзейскими торговцами, но это было невозможно. Ганзейский союз был слишком силен и слишком организован — он контролировал торговлю с Норвегией, а Норвегии нужны были поставки. Вопреки желанию норвежцев, Ганзейский союз выгнал из страны голландских и английских купцов.

Учеников, впервые приезжавших в Берген, беспощадно дразнили, что означало, что им приходилось проходить жестокий ритуал посвящения. Например, они должны были петь или отвечать на вопросы, сидя в едком дыму. Если кашель или удушье мешали им отвечать, их неоднократно секли розгами — грубое мужское сообщество называло это «Бергенскими играми», что им очень нравилось.

Одно из помещений ганзейской конторы в Бергене. Музей Ганзы в Бергене

Сразу же после открытия конторы в Бергене началась перестройка местной гавани, вокруг которой выросли административные помещения, где работали писари и торговцы из разных стран, прежде всего из Германии. Склады были забиты самыми необходимыми предметами торговли: рыбой из северной Норвегии и зерном с континентальной Европы.

Дом ганзейского купца в Бергене. Музей Ганзейского союза. Источник: tripguide.ru

Интересное описание норвежской конторы в Бергене приводит профессор Московского университета историк-медиевист П. Г. Виноградов (1854–1925):

В Бергенской конторе в Норвегии купцы жили отдельными дворами, которые составляли два церковных прихода. Каждый двор был окружен забором или стеною и заключал в себе, кроме главного здания, еще товарные склады. Каждый имел свое особое название и особую вывеску, на каждом дворе жило пятнадцать семейств, куда входили купец-мастер, приказчики и ученики. Домохозяин пользовался в семье неограниченной властью, распоряжался слугами, работниками, ремесленниками, заботился о их содержании и отвечал за их поведение. Общими делами двора заведовал выборный старейшина. Для охраны от воровства двор оберегали вооруженные стражи и огромные собаки, которых вечером спускали с цепи. В этих купеческих поселениях все было строжайшим образом урегулировано: время для работы и для отдыха, для еды и для питья, для собраний, а всякий, нарушивший правила, подвергался строгой каре. Всех дворов считалось 21, и во второй половине XV века в конторе жило 2-3 тысячи мужчин. Ни одна женщина не допускалась в контору, и всякий, вступивший в брак, лишался навсегда права быть членом конторы.

Контора в Брюгге

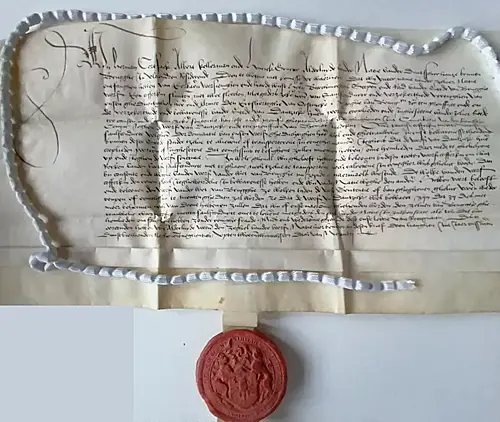

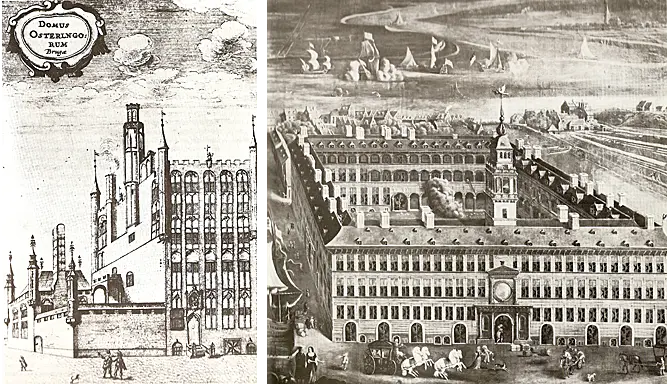

Контора в Брюгге (графство Фландрия) для Ганзы имела особое значение: здесь собирались торговцы со всего известного тогда мира и обменивались товарами и опытом. Но в отличие от других контор, в Брюгге у ганзейских купцов появилось собственное место для встреч и координации торговли, «Остерлингенхаус» (Osterlingenhaus), только в 1442 году. До этого они встречались в помещениях монастыря. С XIII по XV века Брюгге был торговым узлом между ганзейскими городами Северной Европы и Германией и основными торговыми центрами Франции, Испании и Италии.

С мая 2023 года несколько документов из архива Брюгге включены в реестр ЮНЕСКО «Память мира». В архиве имеется 26 документов, содержащих информацию о Ганзейском союзе — средневековом объединении немецких купцов. Эти документы показывают, как Брюгге искал решения напряжений между местными торговцами и Ганзейским союзом. Надо сказать, что сам Брюгге не являлся ганзейским городом, но был важным центром, что подчеркивает важность города как центра международной торговли в Средние века.

Основным товаром, которым торговал Брюгге, было фламандское сукно, но Брюгге в то время был городом космополитическим, там проживали торговцы из многих частей Европы, поэтому ассортимент доступных товаров в Брюгге был очень большим. Контора Брюгге выделялась тем, что деятельность Ганзейского союза не концентрировалась в каком-то одном месте, как это было в других местах, а торговые точки были разбросаны по всему городу.

На рисунке слева: здание собрания Ганзейского управления в Брюгге, также называемое иногда Домом истерлингов. На рисунке справа: здание собрания Ганзейского управления в Антверпене. Иногда из-за неспокойной политической обстановки в Брюгге конторы Ганзы переезжали в Антверпен.

Контора в Лондоне

В 1157 году английский король Генрих II Плантагенет выдал охранные грамоты некоторым торговцам из Кельна, позволив им торговать вином в Англии, таким образом, уже в начале XII века кельнские купцы получили свои первые торговые привилегии в Лондоне. Напротив, первые торговцы из Любека добрались до Англии только в начале XIII века, сначала установив торговые контакты с Кингс-Линном (Норфолк), Халлом (Восточный Йоркшир), Ярмутом (Норфолк) и Бостоном (Линкольншир). А вот торговля с Лондоном началась лишь позднее, где они и встретились со своими конкурентами из Кельна. Успешное разрешение споров между двумя сторонами при посредничестве дортмундских купцов привело к созданию совместного торгового представительства (Kontor) в Лондоне в 1281 году.

Ганзейский «Штальхоф» и район его расположения в начале XVI века. План района, выполненный фламандским топографическим художником Антоном Ван Вингардом (1525-1571), который делал панорамные зарисовки и картины городов на юге Нидерландов, севере Франции, Англии, Италии и Испании. План сделан для Филиппа II Испанского.

Дом собраний ганзейских купцов в Лондоне назывался «Штальхоф» (англ. Steelyard), где находились торговые и складские помещения вместе с домами торговцев (сейчас на этом месте находится станция метро Cannon Street). Местные лондонские торговцы были как деловыми партнерами, так и конкурентами ганзейских торговцев, и между Лондонским городским советом и представителями Ганзейского союза то и дело возникали конфликты.

«Портрет Георга Гизе». На этом портрете данцигский торговец Георг Гизе (1497–1562) показан среди атрибутов его торговли: денег, пера, печати, чернильниц, весов, коробок, ножниц, ключей. На столе, покрытом турецким ковром, стоит ваза с гвоздиками, возможно, символизирующая его помолвку. Георг Гизе был ганзейским купцом, который управлял торговлей своей семьи в лондонской конторе «Штальхоф». Английский документ, выданный королем Франции в 1522 году, показывает, что ему был выдан охранный ордер для обеспечения безопасного проезда между Англией и Францией. Портрет этого купца был изображен на веймарской банкноте в 100 000 марок 1923 года. Картина написана художником Хансом Гольбейном, одним из выдающихся мастеров эпохи Северного Возрождения и Реформации. 1532 год.

На заметку. Merchants of the Steelyard («Торговцы Стального двора») — английское название купцов Ганзейского союза «Стальной двор» (англ. Steelyard), от неправильного перевода нижненемецкого слова Staalhof, где Staal — образец, а Hof — двор. Такая ошибка в английской транскрипции была вызвана одинаковым звучанием двух немецких слов: Staal и Stahl — сталь. «Штальхоф» получил такое название, потому что здесь товары «гештальтировались», т. е. снабжались особыми печатями торгового одобрения. Хотя существуют и другие объяснения происхождения этого названия...

Репродукция акварельного рисунка «Штальхоф» (Steelyard), подворья Ганзейского союза в Лондоне, — сувенир Британской выставки в Зале Наций IPA в Лейпциге. На иллюстрации изображена часть речного фрегата и водные ворота, увенчанные с каждой стороны эмблемой Союза — германским орлом. Сейчас на этом месте находится железнодорожная станция Cannon Street. 1930 год. Источник: Kollektion Kuhn.

Уже после полного упадка Ганзы, земля и постройки по-прежнему оставались в собственности городов, входивших когда-то в Ганзейский союз, и впоследствии сдавались в аренду купцам для коммерческих целей. Уничтоженные Великим лондонским пожаром 1666 года, они были перестроены в качестве складов и, наконец, только в 1852 году были проданы Юго-Восточной железнодорожной компании ганзейскими городами Любеком, Бременом и Гамбургом...

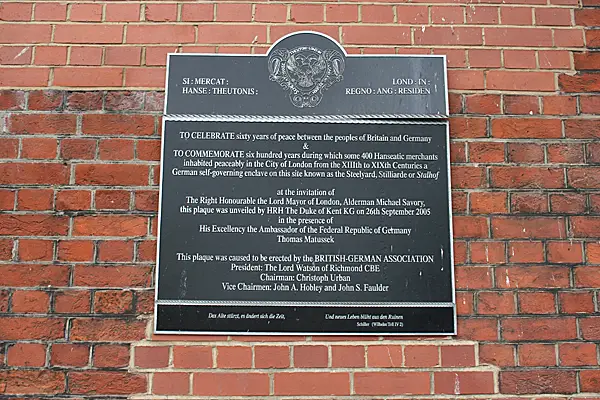

Чтобы отпраздновать шестьдесят лет мира между народами Британии и Германии и отметить шестьсот лет, в течение которых около 400 ганзейских купцов мирно проживали в лондонском Сити с XIII по XIX века, в немецком самоуправляемом анклаве, известном как «Стилъярд» или «Штальхоф», была установлена по заказу Британско-германской ассоциации эта мемориальная доска. По приглашению лорд-мэра Лондона, олдермена Майкла Сэвори, эта мемориальная доска была открыта герцогом Кентским 26 сентября 2005 года в присутствии посла Федеративной Республики Германия Томаса Матуссека. В конце мемориальной доски написана цитата, написанная Фридрихом Шиллером в драме «Вильгельм Телль», написанной им в 1804 году: Das Alte stürzt, es ändert sich die Zeit, und neues Leben blüht aus den Ruinen («Старое рушится, времена меняются, и новая жизнь расцветает на руинах»). Источник: London Remembers

Когги

Когг — парусное судно, которое было очень распространено в Северной Европе в Средние века и использовалось как грузовое судно, так и как военный корабль. Эти суда были большими, с просторным грузовым отсеком, с одной мачтой, имеющей большой квадратный парус, и с высокими бортами, что затрудняло их абордаж и делало их более безопасными от пиратов. Когг использовался в основном для торговли в средневековой Европе Ганзейским союзом, особенно в Балтийском море. Он мог быть около 15–25 метров в длину и мог перевозить около двухсот тонн груза, что было ключом к доминированию в морской торговле — небольшой когг мог перевозить столько же, сколько пятьдесят повозок, запряженных 200 лошадьми!

На фото слева: «Рисунки Ганзы». Художник: H. J. Draeger / Boyens Buchverlag GmbH & Co. На фото справа: _3D_-модель средневекового когга

Когги появились и впервые были упомянуты еще в Х веке, а если быть точным, в 948 году недалеко от Амстердама, но эти когги находились еще под влиянием норвежских кнорров, которые были ведущими торговыми судами в северной части Европы в то время. Археологи же считают, что рождение когга можно найти в Западной Ютландии, судя по текущим находкам. Теория о том, как эти суда появились и развивались, довольно интересна: крупные суда не могли быстро проходить через Лим-фьорд, соединяющий Северное море и пролив Каттегат, что вызывало огромные проблемы и задержки для торговцев, поэтому приходилось вносить значительные изменения в суда старой конструкции. Так появился когг. Когг мог перевозить относительно большое количество груза с несколькими людьми в команде и, таким образом, идеально подходил для ганзейской торговли, что дало Ганзейскому союзу явные преимущества перед конкурентами.

Реконструированный когг, поднятый в 2012 году из реки Эйссел недалеко от Кампена в Голландии. Согласно голландскому Министерству инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов (Rijkswaterstaat), это поднятое судно является наиболее сохранившимся средневековым грузовым судном, когда-либо обнаруженным в Нидерландах. Такие суда были рабочими лошадками морской торговли Ганзейского союза. Но самое важное в этой находке было то, что водолазы обнаружили камбуз судна с кирпичной купольной печью и глазурованной плиткой. Это был первый полноценный камбуз, когда-либо обнаруженный на средневековом судне. Был также найден водяной насос, ловушка для рыбы из ивовых прутьев и два значка паломников.

В основном когг делали из дуба и особой древесины, которую можно было найти в балтийском регионе Пруссии. Это было бульбообразное одномачтовое грузовое судно с плоским дном, позволяющим ему легко ходить по мелководью и располагаться на уровне в гавани, что облегчало их погрузку и выгрузку. Со временем конструктивно когг постоянно менялся, и его эволюцию можно было проследить по археологическим находкам, найденным в Северном и Балтийском морях. Позже когг приобрел некоторые приспособления для защиты от пиратов.

На заметку. В конце XIX века Бисмарк мечтал превратить Германию в мировую морскую державу, способную противостоять Британии на море, и, как заявил адмирал Альфред фон Тирпиц, «самый опасный враг Германии на море — это Англия». Сложность заключалась в том, что Великобритания, по-видимому, обладала морской традицией, которой не хватало Германии, но, однако, после небольшого исследования нацистскими «учеными» была обнаружена именно такая традиция во флотах городов Ганзы.

Во время плавания моряки полагались исключительно на свой опыт и знания астрономии, чтобы безопасно довести корабль до места назначения, — днем они ориентировались по положению солнца, а ночью им помогала Полярная звезда. Отвес, который использовался для определения глубины воды и состояния грунта, обычно был единственным навигационным инструментом. Компас не использовался до XV века...

«Бременский когг» — наиболее сохранившееся средневековое торговое судно в мире. Во время работ по расширению гавани в 1962 году на реке Везер (Германия) был обнаружен ганзейский ког из Бремена, что для всего мира стало сенсацией. Фото сверху: поднятый со дна и восстановленный когг. Хорошо видны обгорелые элементы конструкции. Источник: Немецкий морской музей (DSM). Это единственный оставшийся, относительно хорошо сохранившийся обломок корабля, который отображает североевропейское судостроение, ибо ранее суда с похожим внешним видом были известны только по изображениям на старых печатях ганзейских городов. Фото снизу: реплика «Бременского когга». Внутри корабль был заполнен древесным углем, что является признаком мощного пожара, который заставил корабль пойти ко дну. Фото: Фолькер Грис.

На заметку. С постоянным совершенствованием когга судно достигло своего пика развития в период расцвета Ганзейского союза, и на замену коггу стал приходить халк. В настоящее время существует много археологических находок коггов, и самая известная из них — бременский когг 1380 года.

Пираты

Торговым судам на море грозит большая опасность не только со стороны штормов, но и со стороны пиратов, которые прячутся в Северном и Балтийском морях до тех пор, пока не заметят ганзейский корабль, и к концу XIV века морской разбой парализовал почти всю морскую торговлю, пиратам даже удалось завоевать часть Готланда в 1394 году и превратить столицу острова Висбю в свою базу. В ответ на морские бесчинства пиратов ганзейский город Любек и Тевтонский орден решили положить конец этому явлению с помощью своего военного флота, и в 1398 году армия Ордена высадилась на Готланде с армадой из более чем 80 кораблей и выгнала оттуда пиратов.

Корабли тевтонских рыцарей осаждают портовый город Висбю в конце XIV века, который защищают «Виталийские братья». Картина XIX века.

Здесь надо сказать, что к XIV веку пираты даже превратились в военный отряд, оснащенный каперскими грамотами мекленбургских герцогов в споре за престол с Данией, и самыми известными пиратами в это время является «Виталийское братство», перед которыми Ганзейский союз долгое время был беззащитен. Но в апреле 1400 года ганзейские города объединились против них: одиннадцать коггов и 950 вооруженных людей на борту выступили из Гамбурга, чтобы ликвидировать «Виталийское братство». В 1401 году гамбургцам удалось схватить предводителя этого пиратского сообщества — Клауса Штёртебекера (1360–1401), после чего он вскоре был казнен в Гамбурге.

Фото слева: Портрет Клауса Штёртебекера. Источник: Metropolitan Museum of Art. Художник: Daniel Hopfer (1470–1536). Фото справа: Казнь пирата Клауса Штёртебекера (ок. 1360-1401) и семидесяти его сообщников из Виталиенского братства, лидером которого он был, 20 октября 1401 года в Гамбурге. Гравюра по мотивам популярного изображения конца XVI века. Поль Лакруа, Париж, 1878 год.

На заметку. По легенде, с тогдашним мэром Гамбурга Керстеном Майлзом была заключена сделка: палач должен был пощадить в шеренге тех пиратов, мимо которых обезглавленный еще мог пройти. Буквально обезглавленный, Штёртебекер прошел мимо одиннадцати человек, пока не упал замертво... Во всяком случае, современная судебная медицина считает такое физиологически невозможным, а в 2009 году по мотивам этой легенды была создана приключенческая комедия «Двенадцать метров без головы»...

«Пленение Клауса Штёртебекера в Гамбурге» - гравюра на дереве художника Карла Гертса (Carl Gehrts), написанная им в 1877 году. Гравюра изображает прибытие знаменитого пирата Клауса Штёртебекера в Гамбург

Девиз пиратов высечен в камне на постаменте памятника Штёртебекеру в Гамбурге: «_Друг Бога, враг мира_». Даже сегодня пирата Штёртебекера прославляют как «Робин Гуда» бедняков. Существует легенда, что Штёртебекер использовал часть своей награбленной добычи для поддержки бедных и нуждающихся. Ежегодно, например, в Вердене, в Нижней Саксонии, отмечают так называемое пожертвование Лятаре (Lätare-Spende), во время которого ровно за три недели до Пасхи на ратушной площади раздают селедку и черный хлеб. Считается, что Штёртебекер оставил для этой цели городу наследство, которое использовалось для оплаты еды нуждающимся.

Двухтонный бронзовый памятник, возведенный в 1982 году, изображает Клауса Штёртебекера обнаженным и связанным непосредственно перед казнью. Тяжелая бронзовая статуя скульптора Хансйорга Вагнера (Hansjörg Wagner) олицетворяет уникальный случай, «когда город воздвигает памятник своему заклятому врагу и казненному преступнику». В настоящее время памятник выставлен перед Морским музеем Гамбурга на Магдебургерштрассе, а на ее постаменте есть надпись — «_Друг Бога и враг мира_».

Даже сегодня легенда о Штёртебекере глубоко укоренилась в городской культуре Гамбурга — считается, что золотая корона церкви Св. Катерины сделана из золота Штёртебекера, спрятанного в мачте его корабля, а пиратский флаг футбольного клуба Санкт-Паули (FC St. Pauli) является данью уважения этому знаменитому пирату.

На заметку. Здесь нельзя не упомянуть и о балтийских славянах, которые сражались на море с IX по XII века и тесно сотрудничали с норманнами, поддерживая их в грабительских набегах на Англию. Например, они участвовали в битве при Кентербери (1011 год) — в одном из английских документов 1026 года упоминается князь по имени Варцислав. Однако постепенно, начиная с XI века, по мере снижения активности норманнов, занятых в основном войнами между собой, славяне, особенно поморяне и ободриты, начали организовывать собственные грабительские набеги, в основном на северные берега Балтики, став на протяжении более ста лет, со второй половины XI века, грозой скандинавских берегов.

Вот как описывает земли, населенные пиратами, в своей книге «Хроника славян» приходской священник Хельмольд (Helmold):

«Вся земля славянская, начиная от Ejdory ... , земля, протянувшаяся между морем Балтийским и Эльбой ... аж до Скверина (Skwierzyn), небезопасна ... из-за разбойничьих нападений. Весь этот народ подвержен идолопоклонству, находится в постоянном движении, занимается пиратством, направленным с одной стороны на датчан, с другой – на саксов».

Основные цели нападений славянских пиратов

Балтийские славяне задумались о расширении своего влияния и захотели контролировать реки Дании, чтобы управлять вендской торговлей (или венеды. Так германцы именовали всех славян), что совсем не понравилось королю Дании. И это привело к войне между двумя народами. После смерти датского короля Кнуда Великого в 1035 году, саксы и славяне вновь вступили между собой в борьбу за контроль над реками, и в результате Вендского крестового похода 1147 года славяне были оттеснены далеко за границы их территорий, что полностью закрепило германское господство над реками Балтии.

Упадок Ганзейского союза

Подъем Ганзейского союза в XIII веке продолжался более 400 лет и оказал глубокое влияние на всю средневековую европейскую торговлю. Для многих историков Ганза в начале XV века достигла вершины своего экономического и политического развития, но, тем не менее, к этому времени неблагоприятные факторы уже стали проявляться. И было много причин для упадка Ганзейского союза...

До прибытия голландцев почти вся торговля с Балтикой проходила через Любек. Точно так же Гамбург извлекал выгоду из того, что был единственным крупным атлантическим портом Ганзейского союза. Связь между Любеком и Гамбургом была важнейшим маршрутом для торговли на севере.

Во-первых, разделенная Германия, которая в то время существовала как часть Священной Римской империи, не могла оказать поддержку Ганзейскому союзу. Разрозненные североевропейские страны были на пути к тому, чтобы стать национальными государствами, и всячески пытались поднять и защитить собственную торговлю, оказывая всё большее и большее давление на ганзейские города, в результате чего некоторые из этих городов уже в XV веке начали терять свою независимость — они были либо покорены князьями, либо держали нейтралитет.

На фото слева: за красочными фасадами исторического памятника Бергене сохранилось множество купеческих домов. Источник: издательство De Agostini. На фото справа: типичный средневековый морской порт.

Также к этому времени обострились столкновения интересов между прибрежными и внутренними городами, поскольку прибрежные города, вместо первоначальной идеи общей торговли на суше и на море, имели склонность захватывать более прибыльную торговлю на Северном и Балтийском морях (особенно Гамбург и Любек), отводя место внутренним городам всего лишь для поставки товаров к морским портам. Но и даже растущая угроза княжеской власти, рост центробежных сил внутри самой Ганзы, ее постоянная потеря членов и растущая конкуренция со стороны Англии и Голландии не привели к усилению коллективной безопасности.

Рождение Гамбурга началось в 808 году, когда император Карл Великий приказал построить замок на болотистой земле между рекой Альстер и рекой Эльба, чтобы отбиваться от славянских племен. 1189 год был решающим для города — Фридрих I Барбаросса пожаловал Гамбургу титул Вольного имперского города в составе Священной Римской империи. Беспошлинный доступ к нижнему течению реки Эльба позволил городу стать ключевой торговой силой в Европе. А несколько десятилетий спустя процветающий торговый город Любек заключил союз с Гамбургом, который в конечном итоге привел к созданию Ганзейского союза городов. Гамбург был важным торговым центром и одним из ведущих городов Ганзейского союза, с его более чем 600 пивоваренными заводами город также был известен как «Пивоварня Ганзейского союза». Наследие Ганзы по-прежнему отражено в полном названии города: Вольный и Ганзейский город Гамбург.

Во-вторых, Ганзейский союз не считал себя политическим сообществом и не был какой-либо государственной территориальной силой с собственной армией или флотом. Он также не мог действовать как юридическое лицо, а сама структура Ганзейского союза была относительно рыхлой и не достигла совместной силы. В конце концов, открытие нового пути в Индию, открытие Америки, в следствии чего очень много товаров пошло мимо союза, и образование национальных государств стали последней каплей, сломавшей спину этой организации. Торговый статус Ганзейского союза снизился, торговые партнеры начали защищать свой внутренний рынок, и Ганзейский союз в конечном итоге распался.

Справа: лондонская гавань. Слева: город Любек — «Королева Ганзы».

В-третьих, упадок Ганзейского союза был вызван не только внутренними, но и внешними факторами, которые усилились, особенно во время серьезного конфликта с Англией (англо-ганзейская война 1469-1474 гг.) из-за усиления английского давления на ганзейскую торговлю, которое неоднократно заканчивалось актами насилия.

Среди внешних факторов упадка нельзя не обратить и внимание на войну за независимость голландских провинций против Испании, что означало конец всех ганзейских торговых позиций в этом районе — беспорядки, испанские грабежи и осада Антверпена в 1584/85 годах вытеснили оттуда последних торговцев. Сюда же можно отнести и уничтожение шведским королем Густавом I всех привилегий для Ганзы, потом его примеру следует и датский король Христиан IV, ярый противник городских свобод. Но дальше всех пошел новый датский король Иоганн — он объявляет себя господином Балтийского моря, запрещает купцам Ганзы торговать с Русью и даже посылает свой флот грабить ганзейские корабли.

Непримиримые враги Ганзейского союза, слева направо: шведский король Густав I, датский король Христиан IV и датский король Иоганн, положивший конец ганзейской торговле на Востоке.

В-четвертых, наступившая эпоха Реформации, выведшая процесс распада Ганзы на новый этап, ввиду распространение лютеранского учения начало становиться серьезной угрозой безопасности и установленному порядку, но в конце концов почти все ганзейские города последовали Реформации, а в некоторых даже происходило иконоборчество.

Амстердам, а позднее Лондон, были обязаны своим впечатляющим экономическим подъемом религиозным беженцам XVI века. Сефардские евреи и фламандские протестанты, бежавшие после падения Антверпена в 1585 году в Амстердам и Лондон, привезли с собой капитал и наладили международные торговые отношения, которые достигли Нового Света. Город Гамбург также был обязан своим экономическим развитием этим беженцам. На фото слева: Рыбный рынок в Лейдене. Источник: Frankfurt am Main, Städel Museum. На фото справа: Лондон XVI века.

Но более пагубными для Ганзы были некоторые политические последствия Реформации. Так, например, в Любеке иммигрант-торговец Юрген Вулленвевер благодаря поддержке движения Реформации поднялся даже до должности бургомистра, свергнув в 1533 году старый руководящий класс города. Но его усилия вернуть городу могущественное положение, которое Любек имел в прежние времена, закончились катастрофой, еще больше усилив потерю престижа не только для Любека, но и всей Ганзы, а его каперская война против голландских торговых судов переросла в большую войну против Дании и Швеции.

На фото слева: Юрген Вулленвевер. Он был не только немецким купцом, но и занимал должность бургомистра Любека с 1533 по 1535 год. Во время его пребывания у власти город столкнулся с внутренними беспорядками, а его внешнеполитические решения способствовали снижению значения Любека как неформальной столицы Ганзейского союза. Чтобы остановить экономический упадок Любека, Юрген Вулленвевер в 1533 году начал каперскую войну против Нидерландов. В то же время он пытался восстановить влияние Ганзейского союза на датскую корону, но когда поражение Любека стало очевидным, его популярность в городе пошла на убыль. На фото справа: Юрген Вулленвевер незадолго перед казнью. В этот день 24 сентября 1537 года Юрген Вулленвевер был обезглавлен и четвертован в Вольфенбюттеле. В ГДР его изображали как классового борца. Источник: iStock

На заметку. Еще одним объяснением упадка Ганзейского союза называют миграцию сельди, которая была одним из самых ходовых ганзейских товаров, из прибрежных вод южной Скандинавии в открытую Атлантику и Северное море. Как известно, Малый ледниковый период длился с 1300 по 1850 год, и в это время сельдь переместилась в более комфортные для нее климатические условия — в район Англии и Бельгии, чему были несказанно рады английские и голландские рыбаки, быстро перехватившие у ганзейских купцов торговлю сельдью...

Гравюра на дереве, иллюстрирующая промысел сельди голландскими и английскими моряками в Средние века. Из-за наступления Малого ледникового периода и существенного ослабления Гольфстрима был изменен миграционный путь сельди. Огромные косяки рыбы начали мигрировать из Балтики на просторы Атлантики, где становились добычей главных соперников Ганзы — англичан и голландцев.

В течение всего XV века сила и значение Ганзы начали снижаться — территориальные государства перестали терпеть притязания этих автономных городов, и в некоторых случаях торговые привилегии контор были отозваны. Так, например, как уже было сказано, Новгородская контора, после присоединения Новгорода к Московскому государству, была закрыта Иваном III в 1494 году, в Лондоне привилегии конторы были прекращены королевой Елизаветой I, а во Фландрии Брюгге перестал быть доступным для кораблей Ганзы. Отделение же в Бергене было последней из четырех ганзейских контор и просуществовало дольше всех. Торговля в этой конторе основывалась на экспорте вяленой рыбы, рыбьего жира и шкур, а также импорте зерна, муки, солода и пива. Бергенское отделение достигло почти полной монополии на торговлю вяленой рыбой и рыбьим жиром и даже имело свою собственную территорию, Брюгген, в центре города...

Историческая память

В 1669 году в Любеке прошли последние дни Ганзы (HanseTag), и эпоха Ганзы закончилась навсегда...

Но наследие этого союза по-прежнему отражено в полном названии некоторых городов — Вольный Ганзейский город Гамбург или Вольный Ганзейский город Бремен, и даже несмотря на упадок Ганзейского союза, многие следы этого времени сохранились и до наших дней. Сегодня многие города, некогда входящие в Ганзейский союз, любят напоминать о былых временах — будь то добавление слова «Hansestadt» к названию города, буква «_H_» в автомобильном номере, футбольные клубы, такие как «_Hansa Rostock_» (F.C. Hansa Rostock e.V), или названия городских улиц — реликвии ганзейского периода, которые все еще отчетливо видны, особенно в исторических ганзейских городах.

Современные Вольные Ганзейские города. Слева направо: Любек, Бремен и Гамбург

Ганза исчезла, но остались ее города, развитие которых с распадом этого торгового союза остановилось, но сейчас предстают перед посещающими их туристами самыми настоящими спящими красавицами с типичным средневековым обликом и характерной структурой. А Любек, Штральзунд и Висмар включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Бывшие ганзейские города в районе Балтийского и Северного морей гордятся своим историческим прошлым, и для того чтобы привлечь туристов и инвестиции, некоторые торговые фирмы в Гамбурге — и даже городская Торговая палата — указывают в своих документах на «честного торговца» (Ehrbarer Kaufmann) как на своего дальнего коллективного предка и вдохновителя. А список продукции, которая продается под маркой Ганзы, бесконечен, начиная от авиации (Lufthansa) и заканчивая пластырями (Hansaplast). Совершенно понятно, что это название должно сигнализировать об основательности, качестве и традициях, толстый слой историзма призван вызывать доверие у потенциальных клиентов. Большинство этих предприятий находятся в Германии, но есть также примеры из других стран — в Нидерландах это университет Hanze Hogeschool в Гронингене, в Эстонии таллинский ресторан Hansa Grill, в Норвегии пивоварня Hansabryggeri в Бергене, ну а в нашем Новгороде, переименованном в Великий Новгород, есть харчевня «Ганзейский погребок».

В большинстве случаев слово «Hanse» имеет мало или вообще не имеет ничего общего с самой Hanse, но места, в которых расположены эти предприятия, имеют ганзейское прошлое. Фото слева: ресторан Hansa Grill в Таллине. Фото в центре: пивоварня Hansabryggeri в норвежском Бергене. Фото справа: харчевня «_Ганзейский погребок_» в Великом Новгороде.

В 1980 году в городе Зволле, в Нидерландах, было решено возобновить Ганзейский союз (Neue Hanse), где Любек по-прежнему оставался бы штаб-квартирой. Этот новый Ганзейский союз очень быстро распространился с целью туризма, культурного обмена, развития и деловых связей. И для того, чтобы стать членом современного Ганзейского союза, город должен быть либо членом, либо торговым партнером первоначального средневекового Ганзейского союза, для чего городу необходимо предоставить свои доказательства в любекскую штаб-квартиру, которая подтвердит или опровергнет поданное заявление.

Ежегодное празднование Дня Ганзы (HanseTag) в бывших ганзейских городах

На данный момент организация насчитывает 176 городов-членов в 16 европейских странах, а всплеск интереса к Ганзе, особенно в Балтийском регионе, напрямую связан с изменениями, произошедшими в Европе после 1990 года, в первую очередь объединение Германии и членство стран Балтии в Европейском Союзе, которые вызвали бурный энтузиазм по поводу общего «ганзейского прошлого». И в этом контексте членство в Евросоюзе и межрегиональное сотрудничество часто представляются как продолжение старых связей...

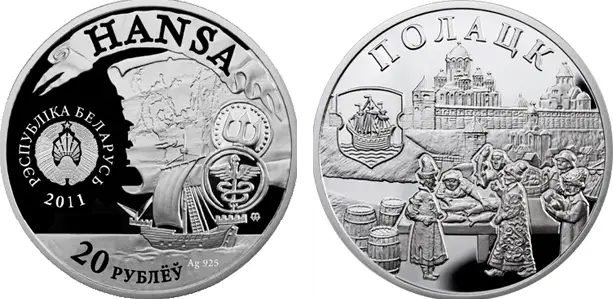

В 2011 году Национальный банк Республики Беларусь выпустил серебряную памятную монету «_Полоцк. Ганзейский союз_». В 1210 году в Полоцке был основан Немецкий двор, а в 1229 году город вошел в состав Ганзейского союза. Через Полоцк шли торговые пути в Орду — он был крупнейшим транзитным городом для ганзейских товаров, поставляемых на Восток, а его основным экспортным товаром был лес и полоцкий мед, который в те времена был почти что единственной сладостью для небогатых жителей Европы. Полоцк принимал участие и в торговых войнах — он к началу XV века полностью перекрыл доступ северогерманских купцов к рынкам Витебска и Смоленска, вынуждая их продавать свои товары в Полоцке только оптом, после чего эти товары уже шли на Восток под «крышей» полоцких купцов. А в июне 2009 года Полоцк стал членом Нового Ганзейского союза. Художник: Доброхна Сураевска (Польша).

Ну и напоследок...

Во времена, когда Германией управляли нацисты, Ганза ассоциировалась с немецким завоеванием, потому что города, основанные вдоль берегов Балтики немецкими купцами и крестоносцами, можно было представить как сверкающие маяки «_Продвижения на Восток_». И даже уже после падения Третьего Рейха и появления двух Германий политизация истории Ганзы продолжалась, хотя и в несколько иных направлениях. Поскольку несколько важнейших ганзейских городов, таких как Росток, располагались вдоль берегов бывшей Германской Демократической Республики, историки на Востоке Германии тоже заинтересовались Ганзой. Эти ученые были преданы марксистским идеям о классовой структуре общества и придавали большое значение «буржуазному» характеру этих городов, которые были в целом самоуправляемыми общинами, способными до XV века отражать попытки местных князей втянуть их в свою политическую сеть. Историки из ГДР, как и было положено марксистам, уделяли очень большое внимание свидетельствам политического протеста среди ремесленного класса в городах Ганзы и задавались вопросом, не были ли эти места местами, где зародился ранний протокапитализм?

Информация

1. Висбю (Visby) — бывший город викингов на острове Готланд был главным центром Ганзейского союза на Балтике с XII по XIV века, который готландские купцы использовали как стратегический пункт для торговли в Балтийском море. Его крепостные валы XIII века, более 200 складов, построенных немецкими, русскими и датскими торговцами, и богатых купеческих домов того же периода делают его наиболее сохранившимся укрепленным торговым городом во всей Северной Европе. В XIV веке Висбю уже начал терять свое лидирующее положение в Ганзейском союзе из-за чумы около 1350 года и вторжения датской армии под предводительством короля Вальдемара IV Аттердага в 1361 году. Сюда же можно добавить и войны с пиратством, которые серьезно повлияли на изменение торговых путей в обход Висбю, вследствие чего экономика Висбю ухудшилась. Ну а конец «Золотого века» для Висбю наступил в 1525 году, когда его штурмовала армия из Любека, а северные части города были частично сожжены.

2. Гельмольд из Босау (Helmold von Bosau, 1120–1177). Немецкий хронист Высокого Средневековья, миссионер и монах-августинец, автор «Славянской хроники», в которой он описал захват немецкими феодалами земель полабских славян, их колонизацию и христианизацию. Современник Фридриха Барбароссы и Генриха Льва. «Хроника» Гельмольда, которая датируется примерно 1170 годом, является самым важным письменным источником начала немецкого поселения на северо-востоке. Будучи приходским священником на самом переднем крае миссионерской и поселенческой деятельности, Гельмольд написал хронику, которая является уникальным источником информации о межкультурном взаимодействии между германцами и славянами в период колонизации восточных земель.

3. Адольф II Шаумбург-Гольштейнский (Adolf II. von Schauenburg und Holstein / 1128–1164). Из графского вестфальского дома Шауэнбургов (Haus Schaeumburg), изначально был определен для духовенства и был приобщен к научному образованию того времени, хорошо понимал латынь и славянский язык. Но после смерти старшего брата занял его место в отцовском наследстве. Адольф II поощрял переселение германских колонистов на пограничные со славянами территории, а в 1143/1144 он на месте бывшего славянского поселения основал город Любек. В 1164 году он погиб в битве со славянами.

4. Конрад I Мазовецкий (Konrad I Mazowiecki, 1187–1247). Князь-принцепс из польской династии Пястов. В первые годы своего правления интересы Конрада Мазовецкого были сосредоточены на защите своих владений от вторжений пруссов, ятвягов и литовцев. И одним из методов защиты приграничных территорий была раздача земель рыцарским орденам, задачей которых была борьба с язычниками. В 1228 году во владения Конрада прибыли первые тевтонские рыцари, а пять лет спустя Орден объединился с прусскими рыцарями Христа и начался процесс завоевания Пруссии. Со временем они стали независимыми от князя и уже после смерти Конрада создали мощное монашеское государство, представлявшее угрозу Польше.

Литература

1. Ф. Доллингер «Ганзейский союз. Торговая империя Средневековья»

2. В. А. Аракчеев «Псков и Ганза в эпоху Средневековья»

3. Е. А. Рыбина «Новгород и Ганза»

4. Н. А. Казакова «Русско-ливонские и русско-ганзейские отношения»

5. М. Н. Бережков «О торговле Руси с Ганзой до конца XV века»

6. Готфрид Раушник (1778–1835) История немецкой Ганзы

7. Michael Pye «The Edge of the World: A Cultural History of the North Sea and the Transformation of Europe»