Jerskin Fendrix | ele-king (original) (raw)

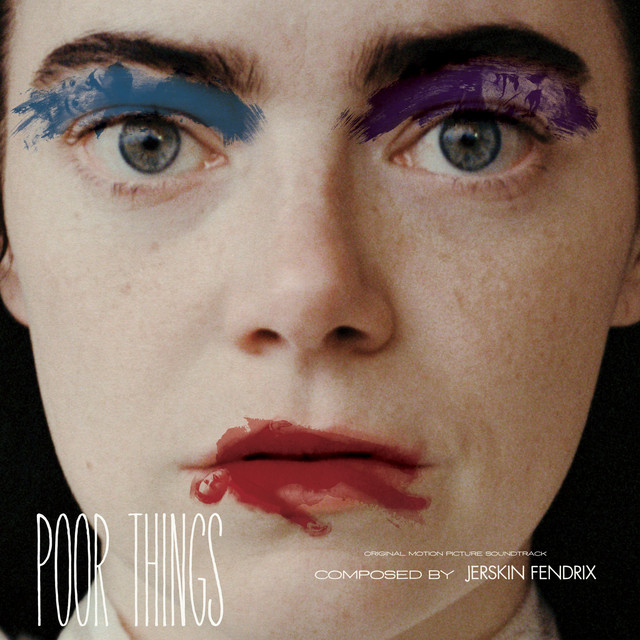

Poor Things (Original Motion Picture Soundtrack)

Milan

Casanova.S Jan 22,2024 UP

ジャースキン・フェンドリックスはなんと興味深い人なのだろう。格闘ゲームの『鉄拳』とおにぎりを愛し、怪談をテーマにした曲を作った男。ケンブリッジ大学出身で、そこで出会ったであろうデスクラッシュの ティエナン・バンクスと一緒に何年もふたりでバレンタイン・アルバムを作るような人間。そしてふたりしてフェイマスというカニエ・ウエストの曲から取られた世界一検索しにくい名前のバンドに参加する。フェイマスはブラック・カントリー・ニュー・ロードの1stアルバムのアート・ディレクションを担当したバート・プライスの舞台の劇伴を担当したが、この音楽を作った男こそジャースキン・フェンドリックスである。そして彼はまたバート・プライスが作ったブラック・カントリー・ニュー・ロードの “Track X” のビデオのなかでブラック・ミディとともに名前を出され唄われるのだ。

こうやってつらつらと経歴を書いているだけでも面白いのだけれど、なんと今度は映画のサウンドトラックを担当したのだという。本人のインスタグラムでこの発表を見たときは本当にびっくりした。まさかそこに繋がるのかと。担当する作品はヨルゴス・ランティモス監督の『哀れなるものたち』。インタヴューによると、2020年に〈UNTITLED (RECS)〉からリリースされたジャースキンの1stアルバム『Winterreise』をランティモスが気に入り21年の初めにメールで連絡してきたとのこと(ランティモスにとってもこれが初めての映画オリジナルの音楽だ)。とても驚いたし、おじけづいたとジャースキンは言うが、しかし『Winterreise』に収録された曲と映画のトレイラーでメイン・テーマ的に使われていた “I just hope She's Alright” を聞くと彼の音楽を求めた監督の意図がなんとなくわかるような気がしてくる。ジャースキン・フェンドリックスの音楽は美しくまっすぐに線が引かれた土台の上に、奇妙でユーモラスな違う場所からやってきた線を絡めるような作風で、まさにこの映画に通じるものがあるのだ。ピアノに大仰なエレクトロニクスを合わせた『Winterreise』に対してこのアルバムではオーケストラを使ってそれが表現されている。美しい旋律に不穏と恐れ、好奇心を刺激するような刺激と優しさが加えられ、いつだってふたつ以上の感情を誘発させる、ジャースキンの音楽はそこがなんとも魅力的だ。

『哀れなるものたち』は自殺した女性のお腹のなかにいた胎児の脳を死亡した母の体に移植して生き返らせるというグロテスクでいびつな設定を持ったいじらしく哀れにゆがんだ物語であり、異なったルールのなかで生きる主人公ベラの成長や変化を通しこの映画は語られる。周りの登場人物たちがベラのなかに自身の価値観や欲求を投影し心を悩まし、またそれを通し当たり前のように受け入れている社会のシステムを再び考えさせるような物語のなかでジャースキンの音楽は確かな存在感を発揮する。特に映画の冒頭においてそれは顕著で、セリフに頼ることなく演者の動きと音楽が一体となり状況と感情を描くようにしてシーンが次々に切り替えられていく。音楽を撮影の現場でも流したいという監督の意図のもと、ほとんどのシーンの前後で実際にスピーカーから曲を流し撮影に臨んだというエピソードが指し示すように、この映画においての音楽は背景美術とともにその場になくてはならないものだったのだろう。

そして同時にそれは映像のためだけの音楽ではないということも示している。撮影された映像にあわせ後から音楽をつけたものではなく、空間を作るものとしての音楽がある、だからこそこのアルバムだけでも十分に成立するのだ(実際に自分はこのアルバムを繰り返し聞いて、映画を見る前にすでにお気に入りのアルバムになっていた)。そういう意味でこれは『哀れなるものたち』の脚本にインスピレーションを受けたジャースキン・フェンドリックスのアルバムであるとも言えるのかもしれない。映画のもつテーマを反映させるために生の楽器の音を加工し、あるいは反対に電子楽器の音にフィルターをかけ奇妙な響きを持つサウンドを作り出そうとした、機械的に風が送りこまれるパイプオルガンやアコーディオンのような管楽器を、フルートやトランペットのような人が息を吹き込む楽器のように音を曲げ音程を上下させることで奇妙で不気味な感じを表現したかったとジャースキンは語るが、彼のその実験は “Bella”、“Bella and Max”、“Bella and Duncan”、“Duncan and Martha” など人の名前が冠された曲で結実する。

ランティモスにならい映画の原作となったアラスター・グレイの小説を読みながらアルバムの音楽を流したりもしたのだが、ジャースキン・フェンドリックスのこのサウンドトラックは風景やムードではなく、人を描いたものであるように自分には感じられた。そこにいる人間や、そこからいなくなった人間の存在を描き出す、何かが入り込める隙間がある音楽は、幾重にも重なった思惑交じりの視線から人間の像を浮かび上がらせる小説の雰囲気にもよくあっているようにも思えた。いずれにしてもジャースキンは人間の感情をとても大事にしている人なのだろう。寂しさと暖かさが同居する音楽にユーモアが加えられ、哀しみとおかしみの境界線を揺れ動くかのように、人の気配が積み重ねられていく。使われている楽器は違うが、1stアルバムに通じるエッセンスを持った、これは紛れもなくジャースキン・フェンドリックスの音楽だ。

Casanova.S