Шатровый храм | это... Что такое Шатровый храм? (original) (raw)

Шатровые храмы — особый архитектурный тип, появившийся и ставший распространенным в русском храмовом зодчестве. Вместо купола здание шатрового храма завершается шатром. Шатровые храмы бывают деревянными и каменными. Каменные шатровые храмы появились в начале XVI века и не имеют аналогий в архитектуре других стран.

Содержание

- 1 История строительства шатровых храмов

- 2 Теории возникновения каменных шатровых храмов

- 3 Примечания

- 4 См. также

- 5 Ссылки

- 6 Литература

История строительства шатровых храмов

Деревянные шатровые храмы

Церковь Рождества Богородицы из села Передки (музей Витославлицы). 1539 год.

Церковь Успения из села Курицко (музей Витославлицы) 1595 год.

Успенская церковь в Кондопоге. Карелия. 1774 год.

Церковь Рождества Христова в Большой Шалге. Конец XVII века или 1745 год.

Богоявленская церковь. Погост (Ошевенское). 1787 год.

Воскресенская церковь из села Потакино (Музей деревянного зодчества в Суздале). 1776 год.

Церковь Казанской иконы Божией Матери в Вырице. 1914 год. Архитекторы: М. В. Красовский и В. П. Апышков

Церковь Троицы в Южно-Курильске. 1999 год.

В русском деревянном зодчестве шатёр является распространеной, хотя далеко не единственной, формой завершения деревянных церквей. Так как с древнейших времен деревянное строительство на Руси было преобладающим, то большинство христианских храмов так же строилось из дерева. Типология церковной архитектуры перенималась Древней Русью из Византии. Однако в дереве чрезвычайно трудно передать форму купола — необходимого элемента храма византийского типа. Вероятно, именно техническими трудностями вызвана замена в деревянных храмах куполов шатровыми завершениями. Конструкция деревянного шатра проста, её устройство не вызывает серьёзных затруднений. Хотя самые ранние известные деревянные шатровые храмы относятся к XVI веку, есть основания думать, что и раньше в деревянном зодчестве была распространена форма шатра. Имеется изображение несохранившейся церкви в селе Упе Архангельской области, клировые записи которой относят строительство храма к 1501 году. Это уже позволяет утверждать, что шатёр появился в деревянном зодчестве раньше, чем в каменном. Исследователи П. Н. Максимов и Н. Н. Воронин на основании анализа древнерусских документов полагали, что шатровыми были несохранившиеся деревянные храмы в Вышгороде (1020—1026 годы), Устюге (конец XIII века), Ледском погосте (1456 год) и Вологде (конец XV века). Имеются так же ранние изображения шатровых храмов, например, на иконе «Введение Богородицы в храм» начала XIV века из села Кривое на Северной Двине (ГРМ).

Важным аргументом в пользу раннего происхождения шатрового типа деревянного храма является постоянство типолигии деревянного зодчества. На протяжении столетий деревянное строительство, тесно связанное с народной средой, велось по старым, хорошо знакомым образцам. Строители придерживались нескольких сложившихся типов, поэтому более поздние постройки в целом должны были повторять предшествовавшие им. Часто плотников обязывали строить новый храм по образцу старого, пришедшего в негодность. Консервативность деревянного зодчества, замедленность его развития позволяют думать, что основные его формы не претерпели существенного изменения со времени своего возникновения.

Шатровые храмы во многом определяли облик не только древнерусских сел, но и городов. Каменные церкви были редки, большая же часть храмов и в городах строилась из дерева. Вытянутые силуэты шатров хорошо выделялись из массы основной застройки. Имеется летописное сообщение о высоких «стоянах» в Москве, под которыми П. Н. Максимов и Н. Н. Воронин предполагали деревянные столпообразные церкви, увенченные шатрами. Позднее, в XVIII—XIX вв, когда деревянные церкви ушли из городского строительства, их во множестве продолжали строить на русском севере. Среди храмов Карелии и Архангельской области немало примеров шатровых построек.

Во второй половине XIX — начале XX века в постройках «русского стиля» и модерна проявился интерес к древнерусской архитектуре. Возрождению традиций православной архитектуры сопутствовал и интерес к деревянной народной архитектуре. Появились новые профессиональные проекты деревянных церквей. При этом форма шатра воспринималась как характерный элемент именно русского храма. Деревянные храмы продолжают строиться и в современной России, причем шатровая форма завершения пользуется широкой популярностью.

Конструкция шатра обыкновенно очень проста. Несколько (чаще всего восемь) бревен сводятся в верхней точке, образуя ребра шатра. Снаружи шатёр обшивают досками и иногда покрывают лемехом. Сверху на него ставится небольшая главка с крестом. Интересен факт, что в деревянных храмах шатёр делался глухим, отделяясь от интерьера храма потолком. Это вызвано необходимостью защитить интерьер храма от атмосферных осадков, при сильном ветре проникающих через покрытие шатра. При этом пространство шатра и храма эффективно вентилируются отдельно друг от друга.

В качестве основания для шатра чаще всего служит восьмигранный верхний ярус храма — восьмерик (по мысли С. В. Заграевского — аналог барабана для купола). Отсюда происходит конструкция «восьмерик на четверике», позволяющая лучше сделать переход от квадратного в плане основания храма к восьмигранному шатру. Но встречаются храмы и без восьмерика. Встречаются храмы не имеющие четверика, они с уровня земли имеют восьмигранную форму. Редко встречаются храмы с большим числом граней. Бывают и многошатровые храмы. Помимо центрального шатра, венчающего сруб, малые декоративные шатры ставились и на примыкающие к срубу притворы.

См. также Основные типы деревянных храмов

Каменные шатровые храмы в XVI веке

Троицкая (теперь Покровская) церковь в Александровой слободе. Первый шатровый храм. 1510-е гг.

Каменные шатровые храмы — уникальное явление древнерусской архитектуры. Время возникновения этого архитектурного типа — начало XVI века.

Важное качество шатровых храмов — столпообразность — встречалось в русской архитектуре и ранее. Существовал особый тип храма «под колоколы», так как колокольни в виде отдельной башни не существовало. Чаще всего это были многогранные маленькие храмы без опорных столпов внутри (бесстолпные), имеющие несколько ярусов. Таким был предшественник колокольни Ивана Великого в Московском Кремле построенный в 1329 году. Но первые шатровые храмы никак не были функционально связаны со звоном. Идея увенчать небольшой центричный храм не куполом, а вытянутым шатром была принципиально нова.

- В настоящее время было установлено, что самым первым шатровым храмом была Троицкая (теперь Покровская) церковь в Александровой слободе, служившая дворцовым храмом великого князя Василия III. Ранее церковь датировалась 1570-ми годами, но исследования В. В. Кавельмахера, а затем С. В. Заграевского отнесли её постройку к первому этапу строительства Александровой слободы — к 1510-м гг.

основная статья Покровская церковь (Александров)

Церковь Вознесения в Коломенском. 1532 год.

- Ранее первым шатровым храмом считалась Вознесенская церковь в Коломенском, возведенная несколько позднее по заказу того же князя в 1532 году. Новые научные сведения не умаляют значение церкви Вознесения в истории русской архитектуры. Она является непревзойденным шедевром шатрового зодчества, хотя и не самой первой постройкой этого типа.

основная статья Церковь Вознесения (Коломенское)

Обе церкви были задуманы как небольшие придворные храмы в усадьбах московского государя. В результате новых исследований, создателем ансамбля Александровой слободы следует считать итальянца Алевиза Нового. Авторство церкви Вознесения приписывается итальянцу Петроку Малому.

Троицкая церковь как первая постройка принципиально нового типа получилась несколько неловкой. Нижний её ярус (не считая подклета) — четверик, имеющий вполне традиционные формы, не связанные со столпообразными церквями. С востока к нему примыкают три алтарные апсиды. Шатер церкви поставлен на невысокий восьмерик, украшенный кокошниками. Формы четверика говорят о переходном характере архитектуры храма, новый тип здесь ещё не вполне сложился. Храм входил в комплекс деревянного дворца Василия III. С этим могла быть связана идея архитектора использовать в каменной архитектуре формы деревянного зодчества. Шатёр Троицкой церкви уникален так же тем, что внутри него сохранилась фресковая роспись того времени. Других расписанных фреской шатровых храмов неизвестно.

Церковь Вознесения в Коломенском существенно отличается от Троицкого храма. Она поставлена свободно, отдельно от дворца и является своеобразным храмом-монументом. Благодаря особой конструкции с пристенными пилонами Петроку Малому удалось придать храму необыкновенно вытянутые пропорции, в результате получилось здание с необычной «летящей» архитектурой. Употребив привычные для себя ренессансные элементы в отделке храма архитектор стилизовал некоторые детали в духе готики. Вероятно, таким образом он хотел придать храму больше связи с традиционной русской архитектурой, в которой итальянцы примечали сходные с готикой черты. Ренессансные пилястры и карнизы сочетаются здесь с готическими вымпергами и килевидными московскими кокошниками. Формы церкви Вознесения совершенно законченны, тонко продуманы. Четверик храма имеет правильную квадратную форму с выступами по всем сторонам, придающими ему крестообразность. У храма нет алтарной апсиды. Кокошники создают красивый ступенчатый переход к восьмерику. Вознесенская церковь производит неизгладимое впечатление своим внешним видом, при этом интерьер её чрезвычайно мал, так как не предназначался для многолюдного богослужения. Как и во всех храмах XVI века шатер здесь открыт в интерьер, придавая узкому пространству храма невероятную высоту.

Собор Покрова на рву. 1555-61 гг.

- Другим шедевром шатрового зодчества является центральный придел собора Покрова на рву (храма Василия Блаженного) на Красной Площади.

основная статья Покровский собор (Москва)

Здесь величественный образ шатрового храма послужил памятником победе над Казанским ханством. Вознесенская церковь в Коломенском так же играла роль монумента в память рождения у Василия III наследника — Ивана Грозного. Таким образом, новый архитектурный тип получил определенные функции. Торжественная архитектура, рассчитанная прежде всего на внешнее восприятие, служила мемориальным целям.

Изначально все девять приделов Покровского собора были поставлены как отдельные церкви, лишь позднее соединенные крытыми галереями. Здесь совместились три разные типологии церквей: центральный придел — шатровый (с восьмериком на четверике), четыре средних — столпообразные (восьмигранные многоярусные) и четыре малых, четверики которых завершены пирамидами кокошников. Все приделы, кроме центрального, завершены куполами. Стройный шатёр принял на себя ведущую роль в композиции. Снаружи он богато декорирован разнообразных форм кокошниками, а до конца XVIII века имел ещё 8 декоративных главок, стоявших на расположенном посередине высоты шатра уступе.

Собор Покрова на рву. Внутренний вид центрального шатра.

Интересно, что в завершении всех шатровых церквей сохранился купол. Он приобрел миниатюрные формы, но имеет свой барабан и покрыт снаружи луковичной главой. В некоторых случаях внутренность купола открыта в интерьер шатра (как в Покровском соборе) или отделена куполообразным сводом, завершающим шатёр внутри (как в Коломенском). Позднее (в XVII веке) шатры будут завершаться глухими декоративными главками, так как сами станут лишь декоративной надстройкой над сводом храма.

Во второй половине XVI века шатровые храмы получили широкое распространение. Среди них можно выделить разные типологические варианты:

- Восьмерик на четверике (крестообразной или кубической формы)

- Шатёр на четверике без восьмерика

- Восьмигранный храм без четверика

- Композиция из нескольких шатровых приделов

Шатровые храмы возводились по указам царей, строились в царских селах и в имениях знатных людей.

- Примером решения, восходящего к храму в Коломенском, служит церковь Преображения конца XVI века в подмосковном царском селе Остров[1]. Крестообразное основание храма, переходящее в восьмерик, восходит к Вознесенской церкви. Однако храм в Острове имеет алтарную апсиду (что делает здание более традиционным, более удобным для богослужения) и два небольших придела с восточных углов. Приделы имеют форму, схожую с малыми приделами Покровского собора на рву. Приделы соединены окружающей храм галереей. В отделке храма необычен аркатурный пояс под карнизом четверика и круглые окна-розетки на фасадах приделов. Эти европейские по происхождению детали сочетаются с псковскими бегунцом и поребриком в оформлении апсид и барабанов. Над карнизом главного придела сейчас восстановлены декоративные главки, алогичные утраченным на шатре Покровского собора.

Церковь Преображения в селе Остров под Москвой. 2-я пол. XVI века.

- В Переславле-Залесском на средства Ивана Грозного в 1585 году была построена церковь митрополита Петра, так же восходящая к типологии храма в Коломенском[2]. Её нижний объём имеет четкую форму равноконечного креста с фасадами завершенными кокошниками. Восьмерик и шатёр сделаны меньшей высоты и скромнее оформлены. В целом здание получилось более приземистым. Как и в Вознесенской церкви храм окружен галереей-гульбищем.

- В селе Елизарово Переславского района Ярославской области есть небольшая Никитская церковь 1556 года, возведенная в своем имеении Алексеем Басмановым в память казанского похода[3]. Храм так же имеет конструкцию «восьмерик на четверике» с тем отличием от предыдущих церквей, что четверик имеет простую кубическую форму. Фасады четверика оформлены наподобие обычного купольного храма со столпами внутри (фасады разделены пилястрами на три прясла, законченные кокошниками). С востока к храму примыкают объемные апсиды.

Церковь Успения в Брусенском монастыре в Коломне. 1552 год.

- Церковь Успения в Брусенском монастыре Коломны[4], основанном Иваном Грозным так же после взятия Казани — пример храма без восьмерика. Её шатёр поставлен непосредственно на четверик, так же как в Никитской церкви походящий на четверики крестово-купольных храмов. Церковь имеет алтарные апсиды.

- Схожую архитектуру имеет церковь Илии Пророка в Прусах (Коломенский район Московской области)[5].

- Плохо сохранился храм Косьмы и Дамиана в Муроме[6]. Храм относился к этому же типу, но обладал более стройным шатром, от которого сохранился только красиво декорированный низ. К сожалению, верх храма обрушился в XIX веке.

Церковь Никиты в селе Елизарово. 1556 год.

- Редким примером храма без четверика является церковь Воскресения Христова в подмосковном селе Городня (упоминание о каменном храме — 1578 год)[7][8]. Воскресенский храм имеет восьмигранную форму без апсиды (при недавнем ремонте храма его архитектура была существенно искажена, в частности пристроена апсида). С боков к храму примыкают приделы, соединенные окружающей восьмерик галереей. Декоративное убранство церкви сохранилось плохо и при ремонте не было восстановлено.

Иногда, шатровые храмы служили не центром композиции многопрестольного храма, а могли играть роль приделов к большим соборам.

- Самый ранний пример этого — придел над мощами преподобного Авраамия Ростовского в Ростовском Авраамиевом Богоявленском монастыре[9]. Собор монастыря был построен в 1554-55 гг. В нём нашла отражение тенденция XVI века к устройству многопридельных храмов, в совершенном виде воплотившаяся в Покровском соборе на рву. Шатровый придел (один из трёх), ассиметрично примыкает к юго-восточному углу собора. Его вытянутый силуэт, сочитаясь с мощным объёмом собора, выделяется из всей композиции как сень над местом погребения святого. Храм относится к типу восьмерик на четверике, но не имеет апсиды.

В XVI веке почти никогда не совмещали несколько шатров в композиции одного храма, что станет обыкновенным в следующем столетии. Но было исключение.

- Уникальной постройкой, подражающей Прокровскому собору в Москве, был не сохранившийся пятишатровый собор Бориса и Глеба в Старице (1550-е гг)[10]. Храм построен князем Владимиром Андреевичем Старицким в столице своего удела. Возведение храма так же связано с окончанием казанского похода, в котором Владимир Старицкий сыграл важную роль. Именно поэтому собор подражает главному памятнику взятию Казани — Покровскому собору. Храм Бориса и Глеба состоял из примыкающих друг к другу восьмериков, увенчанных пятью шатрами, центральный из которых выделялся своей высотой. Храм окружала закрытая галерея, собор был богато украшен изразцами. Он был разобран «по ветхости» в 1802 году.

Последние шатровые церкви перед смутным временем были построены по заказу царя Бориса Годунова.

- Богоявленская церковь в селе Красное близ Костромы была построена в 1592 году[11][12]. Красное было родовой вотчиной Годуновых. Богоявленская церковь следует сложившемуся типу, но её восьмерик столь богато декорирован рядами уменьшающихся кокошников, что зрительно сливается с шатром, в основании которого сделаны завершающие «горки» из маленьких кокошников.

- Редчайшим, несохранившимся памятником шатрового зодчества была Борисоглебская церковь в Борисов-Городке под Можайском (1603 год.)[13] Здесь в 1600 году царем Борисом Годуновым была сооружена крепость, ставшая царской резиденцией. Борисоглебская церковь была однопрестольной и имела стройные вытянутые пропорции четверика и восьмерика. Сохранилась опись храма, сделанная в 1664 году. Согласно ей высота храма была 35 саженей (74,55 м)! В смутное время крепость была заброшена. В XVIII веке церковь обвалилась.

Шатровые храмы в первой половине XVII века

Собор Архангела Михаила. Нижний Новгород.1631 год.

Церковь Покрова в Медведкове. москва. 1640 год.

Церковь Зосимы и Савватия при больничных палатах в Троице-Сергиевой Лавре.

Церковь в Троицком-Голенищеве. Москва. 1644—1645 гг.

Кирилло-Белозерский монастырь. Церковь Евфимия при больничных палатах. 1646 г.

Церковное строительство было прервано в России смутным временем и возрождалось медленно. Активные работы начались только с 1620-х гг. Патриарх Филарет (отец царя Михаила Федоровича) в 1619 году вернулся из польского плена. Он взял инициативу в свои руки. По его указу в Нижнем Новгороде в память освободительного восстания против интервентов отстраивается заново обветшавший Архангельский собор[14].

- Архангельский собор Нижнего Новгорода до перестройки был крестово-купольным. Но в 1628-31 гг присланными из Москвы Лаврентием Семеновичем Возоулиным и его пасынком Антипой строится величественный шатровый храм. Архангельский собор повторяет самый распространенный тип шатрового храма — восьмерик на четверике, но имеет свои особенности. Четверик его красиво оформлен пилястрами с карнизом, поверх которого стоят кокошники (повторяющие закомары крестово-купольного храма). Собор имеет апсиды и крыльцо с западной стороны. С боку к храму примыкает колокольня, с которой через специальное окно можно было смотреть за службой в храме. В XX веке храм потерял придел, устроенный в 1672 году.

- Князь Дмитрий Михайлович Пожарский в 1640 году строит церковь Покрова в своем имении — Медведкове (Москва)[15]. Покровский храм так же следует традиции предыдущего столетия, но при этом оригинальным образом подражает многопридельному Покровскому собору на рву. Зодчий уменьшил ширину восьмерика, сделав так, чтобы его стены не опирались прямо на стены четверика. Для этого он прибегнул к сложной конструкции из двух рядов свисающих арок, несущих восьмерик. По углам от восьмерика разместились дополнительные главы, придающие небольшому храму характер многоглавого. Кроме того, храм имеет два небольших симметричных придела. При несколько приземистых пропорциях четверика и восьмерика шатер приобретает особую стройность, подчеркивая взлет здания. Его высота равна высоте нижней части здания[16]. В декоре шатра использованы живописно разбросанные изразцы.

- Церковь в Троицком-Голенищеве (Москва), построенная в летней резиденции московских патриархов, близка по плану к церкви в Медведкове (1644-45 гг)[17]. К её центральному объёму так же примыкают два симметричных придела, на этот раз завершеные не главами а меньшими шатрами. Все три придела — восьмерики на четверике, но центральный выделяется своими размерами и большей высотой шатра.

Постепенно архитектура XVII века изменяет типологию шатровых храмов. Некоторые более ранние постройки сохраняют ещё прежнюю выразительность столпообразных храмов, но содержат при этом важные новшества.

- Особое место среди них занимает Успенская «дивная» церковь в Алексеевском монастыре Углича[18][19], построенная в 1628 году (или в 1630-е гг[20]). Три её стройные шатра поставлены на три выстроенные в ряд придела. Композиция из трех выстроенных в ряд поперек храма шатров сыграет чуть позже важную роль в сложившемся вскоре стиле «русского узорочья». Внешний вид Успенской церкви красив благодаря сочитанию нескольких заостренных шатров, центральный из которых выделен большим размером. Но интерьер храма перекрыт сводами, его шатры представляют собой только глухие декоративные надстройки.

- В 1635-38 гг в Троице-Сергиевом монастыре была построена небольшая церковь Зосимы и Савватия Соловецких при больничных палатах[21]. Внешне храм очень строен и красив, но его высокий шатёр имеет чисто декоративный характер. Он не открывается в интерьер храма. Небольшое внутренее пространство церкви перекрыто сводом на уровне пят закомар (кокошников).

- Репликой этого храма стала больничная церковь святого Евфимия в Кирилло-Белозерском монастыре (1946 г)[22]. Евфимиевская церковь отличается гораздо более приземистыми формами, а её восьмерик столь низок, что даже не проявляется в экстерьере здания.

Церковь Рождества Богородицы в Путинках. Москва. 1649-52 гг.

Церковь Одигитрии в монастыре Иоанна Предтечи в Вязьме. 1650-е гг.

В архитектуре русского узорочья прежняя конструктивная роль шатра утрачивается полностью[23]. Шатер становится одним из многих элементов декора. Как купола храмов чаще стали заменяться глухими декоративными главами, так же декоративными надстройками над глухими восьмигранными барабанами стали и шатры. В небольших храмах, перекрытых сводом, стали использовать завершение из двух или трех небольших шатров. Такие храмы утратили связь с прежним типом центрического столпообразного храма.

- Примером завершения храма двумя шатрами может служить надвратная церковь Богоявления в Ферапонтовом монастыре (1649-50 гг)[24].

- Ярчайший пример роли шатра в русском узорочье — церквь Рождества Богородицы в Путинках в Москве (1649-52 гг)[25]. Храм имеет ассиметричную композицию, состоящую из центрального придела, стоящего с северо-западного угла придела Богоматери Неопалимой купины, поставленной между ними колокольни и обширной трапезной, соединяющей входы во все части храма. Центральный придел имеет прямоугольную, вытянутую поперек оси храма форму. Это позволяло большему числу прихожан стоять в храме ближе к иконостасу. Храм увенчан тремя выстроенными в линию тонкими декоративными шатрами на граненых барабанах-восьмериках. Шатрами завершены колокольня и крыльцо церкви. Даже световой барабан придела Неопалимой купины завершен не главой, а надстроенным поверх купола крошечным шатром. Небольшой размер шатров сочитается с резкостью деталей декора.

- Церковь Одигитрии в монастыре Иоанна Предтечи в Вязьме (1650-е гг) дает яркий пример стиля «узорочье»[26]. Как и в церкви Рождества Богородицы в Путинках её четверик имеет вытянутую поперек прямоугольну форму. Свод церкви снаруже украшен горой кокошников, на которых возвышаются три небольших барабана (граненых как восьмерики) с маленькими декоративными шатрами. Любопытно, что средний восьмерик все же открыт в интерьер храма и имеет окна. Композицию церкви завершают два небольших придела.

Церковь Ильи Пророка в Ярославле. 1647—1650 гг.

Помимо измельченных декоративных по форме церквей родившегося в Москве узорочья, шатры продолжали более традиционно использоваться в многочисленных церквях Ярославля. Здесь шатрами любили завершать приделы, примыкавшие к большим пятиглавым храмам. Этот прием восходит к собору Богоявленского-Авраамиева монастыря в Ростове Великом.

- В церкви Ильи Пророка (1647-50 гг) стройный шатровый придел примыкает к юго-западному углу храма, уравновешивая стоящую с другой стороны шатровую колокольню[27].

- Два симметричных придела с высокими острыми шатрами пристроены с восточных углов к храму Иоанна Златоуста в Коровниках (1649-54 гг)[28].

В середине XVII столетия развитие шатрового зодчества было приостановлено указами патриарха Никона, считавшего шатровое завершение неприемлемым для храма и предпочитавшего традиционные купола. Так в одной из храмозданных грамот патриарх Никон повелевал строить храмы: " По чину правильного и уставного законоположения, как о сем правило и устав церковный повелевает, строить о единой, о трех, о пяти главах, а шатровые церкви отнюдь не строить… "[29]. Когда в 1655 году было решено построить два придела у шатровой церкви Успения в Вешняках, то патриарх повелел завершить их круглыми, а не островерхими главами.

Шатры действительно перестали употребляться для завершения самих церквей, сменившись декоративным пятиглавием. Но шатры сохранились в храмовой архитектуре, распространившись в роли завершения колоколен.

Шатровые колокольни

Колокольни с шатровым завершением являются распространеннейшим элементом архитектуры русского храма XVII столетия. Распоряжение патриарха Никона, запрещавшее строительство шатровых церквей, не затронуло шатровых колоколен, которые продолжали возводиться и в XVIII веке.

Филаретова пристройка в Московском Кремле. 1620-е гг. Восстановлена Д.Жилярди.

Спасская башня Московского Кремля. Надстройка Христофора Галовея 1624-25 гг.

Колокольня собора в Суздале. 1635 г.

Церковь Григория Неокесарийского в Москве. 1667—1679 гг.

Суздаль. Антипиевская и Лазаревская церкви. Колокольня Антипиевской церкви. 1745 год.

Балахна. Спасская церковь. 1668 г. Колокольня 1702 г.

Вопрос происхождения шатрового завершения колоколен мало исследован. В изданиях советского времени ответ ограничивался лишь мнением о самобытности этой формы в русской архитектуре. В недавнее время исследования И. Л. Бусевой-Давыдовой показали, что начало строительства шатровых колоколен в XVII веке связано с работами иностранцев в России, так же как и первых шатровых храмов в начале XVI века[30].

- Единственная шатровая колокольня XVI века находится в Александровой слободе. Это Распятская колокольня, возникшая в результате перестройки при Иване Грозном столпообразной церкви митрополита Алексея. Характерно, что её шатер был глухой (окна в гранях шатра были сделаны позднее).

- Кроме того, В. В. Седовым был открыта утраченная в середине XX века колокольня Корнилиево-Комельского монастыря[31]. Сохранилась её зарисовка и дата строительства, указанная в храмозданной надписи на камне в стене здания — 1599—1604 гг. Рисунок показывает, что колокольня состояла из двухэтажного четверика, двух восьмериков и глухого шатра с кокошниками. По сохранившемуся описанию, колокола висели в нижнем восьмерике, а второй, более узкий был пуст. Его окна, таким образом, служили «слухами». Позже окна-слухи будут делаться в самом шатре. Эта несохранившаяся колокольня была редчайшим примером ещё не завершенного формирования нового архитектурного типа.

В 1620-е годы в Россию приехал ряд английских мастеров. Их приглашение было связано с резкой нехваткой специалистов в России после потрясений смутного времени.

- Первым памятником XVII века, положившим начало шатровым колокольням, стала так называемая Филаретова пристройка в Московском Кремле, возведенная Джоном Талером в 1624 году Филаретова пристройка представляет собой прямоугольную башню-звонницу. Композиция здания следует распространенному в Европе типу готической башни, характерно так же сочетание готического типа с маньеристическим декором. Ярус звона имеет один арочный проем и завершен шатром с окном-люкарной и четырьмя пинаклями по углам. Здание восстановлено Д.Жилярди после взрыва в 1812 году.

- Первым и очень близким её повторением явилась звонница Архангельского собора в Нижнем Новгороде. Следующей постройкой стала колокольня Печерского монастыря в Нижнем Новгороде, повторившая колокольню собора, но уже в очень упрощенном варианте. На этом данная линия развития прервалась.

- Шатровое завершение Спасской башни Московского Кремля, сделанное в 1624-25 гг, гораздо ближе большинству шатровых колоколен XVII столетия. Её граненый ярус звона имеет восемь проемов, а не одну большую арку как в Филаретовой пристройке. Стройный шатер поставлен прямо на арочные перекрытия проемов. Строительство звонницы на Спасской башне связано с англичанином Христофором Галовеем — часовых дел мастером.

- Ю. В. Тарабарина предполагает, что третьей шатровой колокольней этих лет в Москве была церковь Саввы Освященного под колоколы в Новоспасском монастыре. Храм не сохранился, но судя по его описанию середины XVII века, он имел шатер с пинаклями по углам.

А. Л. Баталов на примере XVI века сформулировал важную закономерность развития форм русской архитектуры. Если появление новой типологии связано с внешним импульсом, то её дальнейшее существование идет путем адаптации к местной традиции и преобразования созвучно имманентному развитию русской архитектуры.

Именно так развивалась типология шатровых колоколен на протяжении XVII века. В русской архитектуре привился только тип, представленный звонницей Спасской башни. Ярус звона делался в виде арочного восьмигранника. Шатер ставился на арочные перекрытия проемов, а не на прямой карниз как в Филаретовой пристройке. Не получили употребления готические пинакли по углам шатра. При этом большое развитие получили окна-слухи в гранях самого шатра.

- Ранние шатровые колокольни 1630-х гг в основном не сохранились. К их числу принадлежали колокольни Троице-Сергиева монастыря, Казанского собора на Красной площади и церкви Всех святых на Кулишках в Москве. Сохранилась колокольня церкви Троицы в Никитниках(1628—1634 и 1653)[32], но время её постройки точно не известно.

В середине и особенно во второй половине XVII века в Москве и во множестве других городов шатровые колокольни стали неотъемлемой принадлежностью церквей. Чаще всего колокольни ставились над входом с западной стороны храма и соединялись с церковью низкой продольной трапезной.

- Московскими примерами могут служить колокольни церквей Григория Неокесарийского[33], Николы в Пыжах[34], Знамения за Петровскоми воротами[35] и многие другие.

Интересной особенностью обладают суздальские шатровые колокольни, имеющие вогнутую форму.

Шатровые храмы периода эклектики и модерна

Санкт-Петербург. Благовещенскя церковь лейб-гвардии Конного полка. К. Тон. 1849 г. Старая фотография.

Святогорск. Собор Успения Пресвятой Богородицы. А. Горностаев. 1859—1868 гг.

Никольский скит на Валааме. А. Горностаев. 1851 г.

Собор Петра и Павла в Петергофе. 1905 год. Проект: Н. В. Султанов, постройка: В. А. Косяков.

Если в начале XVIII века форма шатра, как и другие элементы русской архитектуры XVII столетия, ещё жила в провинциальных постройках, то из профессиональной архитектуры она ушла до середины XIX века. С началом эклектики в архитектуре русских церквей активно возраждаются формы допетровского времен. Уже К. А. Тон часто обращался к шатровому завершению, как характерному русскому элементу, хотя использовал его не совсем так, как это делалось в XVI—XVII вв. Он проектировал большие пятиглавые храмы и соборы, заменяя традиционную форму покрытия глав на шатры. Колокольни так же увенчивались шатрами, что было традиционно.

- Храмами этого типа являлись уничтоженные Благовещенская церковь лейб-гвардии Конного полка в Санкт-Петербурге (1849) и Богородице-Рождественский собор в Красноярске (1845-61)[36]. К. Тон использовал отдельные элементы древнерусской архитектуры, но по своему видоизменял их. Шатры в его храмах были всего-лишь декоративными навершиями. Их совмещение с типом пятиглавого храма — эклектично.

- Так же шатрами увенчены пять глав Успенского собора Святогорской Лавры (1859—1868), построенного А. Горностаевым[37]. Собор подобен Тоновским постройкам, но в отличие от них сохранился до нашего времени.

- В 1851 году А. Горностаев построил храм Никольского скита для Валаамского монастыря. Образ столпообразного храма-монумента в духе XVI века послужил отличным прототипом для одиноко стоящего на берегу храма. В этой постройке шатер играет гораздо более значимую роль, хотя и лишен конструктивного значения — внутри храм все равно перекрыт куполом.

- Собор Петра и Павла в Петергофе (1895—1904), построенный В. А. Косяковым по проекту Н. В. Султанова, дает ещё один пример пятишатрового храма. Н. В. Султанов внимательно воспроизвел разнообразные детали русской архитектуры XVI—XVII вв, а общий облик его собора отдаленно напоминает собор Василия Блаженного. Это оправдывает использование именно шатров. Но и здесь шатры скорее декоративный элемент. Шатры собора имеют чердаки, окнами которых служат прорезащие шатры «слухи»[38].

Более глубокого понимания древнерусских архитектурных форм достигли архитекторы, перешедшие в начале XX века к модерну.

Храм Воскресения Христова в Сокольниках. Москва. 1909—1913. Архитектор: П. А. Толстых.

Русский храм-памятник под Лейпцигом. 1912—1913. Архитектор: Владимир Александрович Покровский.

- Ф. О. Шехтель — мастер отечественного модерна — в 1910 году спроектировал старообрядческий храм в Балакове (Самарская область), ориентируясь на шатровые храмы XVI века[39]. Внешний облик храма, сохранившегося до наших дней, почти лишен декора и состоит из простых цельных объёмов. Грани шатра совершенно гладкие. Шатер поставлен на восьмерик, грани которого заканчиваться кокошниками, а восьмерик в свою очередь стоит на более широком четверике, что было смелым техническим решением. В архитектуре храма присутствуют не только русские черты, но и есть влияние зодчества других стран, в частности христианской архитектуры Кавказа. Это сказалось на непривычной для Руси форме кровель, а так же в лаконичных формах шатровой колокольни, лишь отдаленно подобной русским прототипам.

Интересно, что существовал другой проект храма, разработанный братьями Леонидом, Виктором и Александром Весниными — известными впоследствии советскими архитекторами, построившими до революции целый ряд храмов. По замыслу Весниных, церковь должна была иметь сильно вытянутый вверх шатер, вырастающий из двух рядов кокошников. Вместо колокольни должна была быть звонница, увенченная тремя декоративными шатрами. Проект был ближе к древнерусскому зодчеству, в нём угадываются конкретные прототипы.

- В 1914—1916 гг Шехтель строит деревянный храм в Петровско-Разумовском. Формы церкви оказались чрезвычайно органичны, так что даже возникает мысль о копировании архитектором древней постройки. Но храм несет в себе и признаки модерна. Его средняя часть — увенченный шатром, восьмерик на четверике — окружен притворами с кровлями красивых, плавных очертаний. Архитектор добился цельности интерьера и экстерьера, а так же создал проект внутреннего уранства[40]. Храм утрачен.

- Шатровое завершение было выбрано для центральной главы и в церкви Воскресения Христова в Сокольниках, построенной в 1909—1913 гг П. А. Толстых. Этот православный храм — отлично сохранившийся памятник модерна. Он отличается большой пышностью внешнего убранства, хотя шатер не играет в нём ведущей роли.

- Архитектор В. Покровский построил не один шатровый храм. Первым была церковь св. Петра и Павла на Шлиссельбургском пороховом заводе, завершенная к 1906 году[41]. Все формы здания соединены движением вверх. Фасады крестообразного основания завершены фигурными фронтонами плавных очертаний и малыми главками. На невысоком основании-восьмерике поднимается шатер, низ которого скрыт двумя многогранными ярусами с окнами и венчащими каждую грань кокошниками.

- Высочайшим достижением Покровского стал храм-памятник Битве Народов под Лейпцигом (1912—1913). За основу был взят храм Вознесения в Коломенском как образец максимального вертикализма в древнерусском зодчестве. Однако, архитектор, рационально переосмыслив и упростив конструкцию здания, лишил его живой тектонической логики.

Церковные постройки последних предреволюционных десятилетий являются частью ярчайшего расцвета архитектуры в России. Их отличают не только большие художественные достоинства по сравнению с постройками периода эклектики, но и более глубокое понимание образа и значения храма как такового.

И шатровые храмы, ориентрированные в особенности на лучшие постройки XVI столетия, занимают среди произведений модерна заметное место.

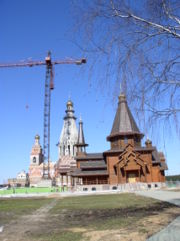

Современные шатровые храмы

Строительство нового храма в Минске.

Теории возникновения каменных шатровых храмов

На протяжении более чем столетия учёные высказывают предположения о происхождении шатровых храмов. Многократно высказывалась мысль о связи шатрового зодчества с западноевропейской готикой (Н. М. Карамзин, И. М. Снегирев, Л. В. Даль, Е. Е. Голубинский, А. И. Некрасов, Г. К. Вагнер). С. В. Заграевский утверждает, что прямой связи здесь не могло быть, так как в европейской архитектуре шатры использовались преимущественно для башен, а так же кухонь и пивоварен (в чисто утилитарных целях). Неизвестно ни одного храма перекрытого каменным шатром. В редких случаях над средокрестием базилики мог ставиться деревянный шатер как в церкви Богоматери в Брюгге. В соборе Падуи над центральным куполом поставлен декоративный деревянный шатёр. Тем не менее, Заграевский отмечает, что древнерусская архитектура имела схожие с готикой тенденции развития вертикализма зданий.

Н. И. Брунов считал, что шатровые церкви развивают конструкцию храмов с повышенными подпружными арками. Как отмечает С. В. Заграевский, конструкция повышенных арок, несущих купол, и шатра, купол собой заменившего — это разные вещи. Но стремление древнерусской архитектуры к вертикализму храма прекрасно реализовалось в шатровом зодчестве. Появление шатровых церквей стало результатом той же тенденции в развитии русской архитектуры, что и появившееся ранее повышение подпружных арок.

Кроме того, в стремлении русских храмов с XIII века к динамичному, устремленному вверх объёму действительно есть родство с развитием готики. Поэтому опосредованное влияние образов готических храмов могло иметь место при создании нового типа храма в России. С. В. Заграевский считает, что итальянские архитекторы, работавшие на Руси, стилизовали свои постройки в готическом духе, желая больше связать их с местной традицией. В ней они видели ряд готических черт и в решении своих построек отступали от привычных им ренесансных форм. Но это объясняет образные черты шатрового зодчества и характер использованного декора. Типология же шатровых церквей не имеет точек соприкосновения с готикой, между готическими шпилями на башнях и шатрами над центром храма нет промежуточных звеньев.

Ряд исследователей (М. А. Ильин, П. Н. Максимов, М. Н. Тихомиров и Г. К. Вагнер) связывали шатровые храмы со старой традицией столпообразных церквей и с архитектурой башен. Столпообразные церкви с несколькими многогранными ярусами и завершенные куполом действительно предшествовали шатровым храмам, но их функция как храмов «под колоколы» не соответствует назначению первых придворных шатровых церквей.

Серьёзные основания имеет мысль о происхождении шатрового каменного зодчества от аналогичного по форме шатрового деревянного, столь распространенного на Руси с древности до настоящего времени. «Летописец вкратце Русской земли» под 1532 годом говорит: «Князь великий Василей постави церковь камену Взнесение Господа нашего Исуса Христа вверх на деревяное дело». Это летописное сообщение прямо связывает происхождение шатра с деревянным зодчеством. Выше приводились доказательства раннего происхождения деревянных шатровых храмов и их распространенности. Но если в деревянных церквях шатёр вынужденно сменил купол по конструктивным причинам, то замена купола шатром в каменном строительстве не связана с проблемой конструкции. Причину возникновения каменных шатров следует видеть в желании придать храму определенный образ. С. В. Заграевский отмечает, что и в Москве, и тем более в провинции вытянутые силуэты деревянных шатровых церквей играли ведущую роль. Итальянские архитекторы должны были учитывать окружавшую их архитектурную среду. Отсюда вероятность заимствования шатра именно из деревянных построек.

Например, Троицкая (Покровская) церковь Александровой слободы примыкала к деревянному великокняжескому дворцу. В ней первой, ещё очень неуклюже, был использован элемент деревянной архитектуры — шатёр. Четверик Троицкой церкви сходен ещё с четвериками обычных купольных храмов, в частности он имеет три апсиды. В следующей же постройке — церкви Вознесения в Коломенском — были найдены новые конструктивные решения и переработана форма четверика. Конструкция церкви позволила придать зданию необходимые вытянутые пропорции, а четверик приобрел форму равноконечного креста, лишённого апсиды, но прекрасно переходящего в восьмерик и шатёр.

Вопрос о происхождении шатровых церквей остается спорным. В научной литературе можно встретить различные, полемизирущие одна с другой, точки зрения.

Примечания

См. также

Ссылки

- С. В. Заграевский. Первый каменный шатровый храм и происхождение шатрового зодчества.

- Ю. В. Тарабарина. Значение кремлевских построек первых Романовых в истории происхождения шатровых колоколен XVII века.

Литература

- М. Ильин, Т. Моисеева. Памятники искусства советского союза. Москва и Подмосковье. Справочник-путеводитель. «Искусство»,М.,1979

- История русского искусства. Тома III—IV. Издательство Академии Наук СССР,М.,1959

- Уильям Крафт Брумфилд. «Новый стиль» и возрождение православного церковного зодчества: 1900—1914 годы/Искусство христианского мира. Сорник статей. Выпуск IX. ПСТГУ, М.,2005, с.267-287

| Храмовая архитектура | ||

|---|---|---|

| Типы | Крестово-купольный храм • Шатровые храмы • Базилика • Ротонда |  |

| План и помещения | Притвор • Наос • Неф • Апсида • Четверик • Капелла • Придел • Крипта • Подклет • Хоры • Галерея | |

| Несущие конструкции | Столб (архитектура) • Колонна • Аркада (архитектура) | |

| Своды и перекрытия | Арка • Свод • Конха • Парус (архитектура) • Тромп (архитектура) • Барабан • Глава • Купол • Шатёр (архитектура) | |

| Дополнительные сооружения | Звонница • Колокольня • Капелла • Придел • Баптистерий |

Wikimedia Foundation.2010.