Северогерманский союз | это... Что такое Северогерманский союз? (original) (raw)

| Северогерманский союз Norddeutscher Bund конфедерация | |

|---|---|

←  1 июля 1866 года — 18 января 1871 года 1 июля 1866 года — 18 января 1871 года  → → |

|

Флаг Герб Флаг Герб |

|

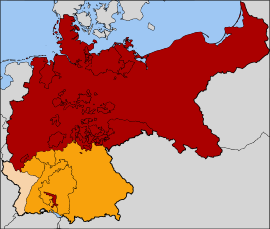

Северогерманский Союз (красным) совместно с южногерманскими землями (оранжевым) Северогерманский Союз (красным) совместно с южногерманскими землями (оранжевым) |

|

| Столица | Берлин |

| Язык(и) | немецкий |

| Династия | Гогенцоллерны |

| Кайзер | |

| - 1866-1871 | Вильгельм I |

| Канцлер | |

| - 1866-1871 | Отто фон Бисмарк |

| История Германии |

|---|

Древность Доисторическая Германия Древние германцы Великое переселение народов Средние века Франкское государство Восточно-Франкское королевство Королевство Германия  Священная Римская империя Создание единого государства Священная Римская империя Создание единого государства  Рейнский союз Рейнский союз  Германский союз Революция 1848—1849 Австро-прусская война 1866 Германский союз Революция 1848—1849 Австро-прусская война 1866  **Северогерманский союз Франко-прусская война (1870—1871) Объединение Германии 1871 Германский рейх **Северогерманский союз Франко-прусская война (1870—1871) Объединение Германии 1871 Германский рейх  Германская империя Первая мировая война Версальский договор Германская империя Первая мировая война Версальский договор  Веймарская республика Веймарская республика  Третий рейх Вторая мировая война Германия после Второй мировой Третий рейх Вторая мировая война Германия после Второй мировой  Зоны оккупации: амер. + брит. + сов. + франц. Депортация немцев Зоны оккупации: амер. + брит. + сов. + франц. Депортация немцев  ФРГ + ФРГ +  ГДР + ГДР +  Зап. Берлин Объединение Германии 1990 Зап. Берлин Объединение Германии 1990  Современная Германия Современная Германия |

Северогерманский союз (нем. Norddeutscher Bund) — союз германских государств, основанный в 1866 году и включавший все немецкие земли севернее реки Майн. Являлся предшественником Германского рейха 1871 года.

История

Объединительные стремления в Германии уже во время Наполеоновских войн и получившие особенное яркое и энергичное выражение в ходе революций 1848—1849 годов, не могли привести к фактическому объединению тогда же. Приверженцы объединения никак не могли прийти к единому мнению относительно того, под чьей гегемонией осуществить его — Австрии (великогерманская идея) или Пруссии (малогерманская идея). Господствующим классом все ещё была феодальная землевладельческая аристократия, чувствовавшая себя очень хорошо при политическом и экономическом разобщении Германии; торгово-промышленная буржуазия едва зарождалась как класс и пока ощущала потребность только в частичных таможенных договорах. Австрия, гордая ролью руководительницы европейской политики в 1815—1848 годах, не пользовалась достаточной популярностью, чтобы преодолеть оппозицию Пруссии, а Пруссия, соответственно, не была настолько сильна, чтобы дать отпор поползновениям Австрии и открыто заявить о своем намерении взять дело объединения в собственные руки.

К середине 1860-х годов эти условия в значительной степени изменились: буржуазия успела окрепнуть и вступила на путь экономического объединения; её интересы требовали уже и политического единства. Пруссия, влиянию которой в Германии ольмюцкое унижение не нанесло существенного ущерба только потому, что ей принадлежала руководящая роль в таможенном союзе, энергично стала готовиться к войне, причем правительство в видах усиления армии не отступало перед нарушением конституции. Когда армия была готова, Бисмарк, воспользовавшись запутанностью шлезвиг-голштинского вопроса, вынудил Австрию к объявлению войны.

Блестящая победа Пруссии была победою малогерманской идеи над великогерманской. Пражский мир положил конец вмешательству Австрии в общегерманские дела и упразднил Германский союз 1815 года. Некоторые из государств, отклонивших предложенный им Пруссией перед открытием военных действий нейтралитет (Ганновер, Гессен-Кассель, Нассау, вольный город Франкфурт-на-Майне), были прямо присоединены к Пруссии, равно как и Голштиния и Шлезвиг.

Остальные государства Северной Германии (числом 21) 10 августа 1866 года вошли в состав новой федерации, которая, отвергнув принцип союза государств (нем. Staatenbund), организовалась в виде союзного государства (нем. Bundestaat), руководящая роль в котором также досталась Пруссии.

Участники союза

- королевства:

- великие герцогства:

Гессен-Дармштадт (частично, только землями к северу от реки Майн),

- герцогства:

- княжества:

- города:

Организация союза

Конституция нового Северогерманского союза была построена на компромиссе различных начал. Парламентаризм не установился; верховная власть сохранила за собою очень много существенных прерогатив, но было введено равное, прямое, всеобщее избирательное право. Бисмарк тем охотнее ухватился за эту идею, внушенную ему ещё раньше Лассалем, что она в его глазах сразу достигала двух целей. Прогрессивная буржуазия была довольна тем, что правительство возвращается к одному из основных начал конституционного проекта, выработанного в 1849 году франкфуртским парламентом; демократические элементы, рост которых был уже заметен, видели во всеобщем избирательном праве залог свободного развития деятельности («происки» пролетариата Бисмарк пытался обезвредить, отвергнув тайную подачу голосов; но учредительный рейхстаг, обсуждавший конституцию, включил в неё этот способ голосования). С другой стороны, Бисмарк, как это видно из его мемуаров, не без основания надеялся, что общее избирательное право послужит для него превосходным орудием для борьбы с партикуляризмом и что в минуту внешних осложнений апелляция к патриотизму страны поможет ему побороть оппозицию в союзном совете. Наконец, перед ним был пример Франции, где существование всеобщего избирательного права не наносило никакого ущерба значению верховной власти.

Рейхстаг не получил обычных парламентских прав: вотировка законов и бюджета были сделаны его единственными прерогативами. Он состоял из 297 депутатов (по 1 на 100 000 жителей).

Другим органом союза был союзный совет (нем. Bundesrath), составленный из делегатов отдельных государств, входивших в состав союза. Голоса (всего было 43) были распределены между государствами неравномерно: так, Пруссия, например, имела 17 голосов, а Саксония — 4. Делегаты были связаны определенными инструкциями своих правительств. Функции союзного совета заключались в вотировании законов; обычно они проходили простым большинством, а для всякого изменения конституции требовалось большинство двух третей. Львиную долю власти в новой организации получил прусский король, как президент союза. Ему принадлежало право объявлять войну и заключать мир от имени союза, вести дипломатические переговоры, заключать договоры, назначать и принимать посланников; в качестве главнокомандующего союзной армией он имел право назначать высших офицеров и наблюдать за организацией войска вообще. Он был верховным главою внутреннего управления, назначал главных должностных лиц союза, созывал и распускал рейхстаг.

Всеми внешними и внутренними делами союза заведовал назначенный королем Пруссия канцлер, не несший никакой ответственности перед рейхстагом и председательствовавший в союзном совете. Государства, вошедшие в союз, продолжали пользоваться своими конституциями, но должны были уступить союзу военное и морское управление, дипломатические сношения, заведование почтой, телеграфами, железными дорогами, денежной и метрической системами, банками, таможнями. Внутренняя история Северо-Германского союза в главном есть история группировки партий.

Южно-германские государства: Королевства Бавария и Вюртемберг, Баден, Гессен-Дармштадт (последний вошёл в состав Северо-Германского союза только землями к северу от реки Майн) заключили наступательные и оборонительные союзы с Пруссией, так что нужен был только толчок, чтобы и они вошли с нею в полный союз. Этим толчком стала франко-прусская война. После победы в 1871 году Бавария, Вюртемберг и Баден присоединились к союзу. Новое образование получило название Германской империи, а Вильгельм I стал первым её императором.