Моллюски | это... Что такое Моллюски? (original) (raw)

Запрос «Моллюск» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

| Моллюски |

|---|

|

| Научная классификация |

| промежуточные ранги Домен: Эукариоты Царство: Животные Подцарство: Эуметазои Без ранга: Двусторонне-симметричные Без ранга: Первичноротые Надтип: Спиральные Тип: Моллюски |

| Международное научное название |

| Mollusca (Linnaeus, 1758) |

| Классы |

| Ямкохвостые (Caudofoveata) Бороздчатобрюхие (Solenogastres) Панцирные (Polyplacophora) Моноплакофоры (Monoplacophora) Двустворчатые (Bivalvia) Лопатоногие (Scaphopoda) Брюхоногие (Gastropoda) Головоногие (Cephalopoda) † Rostroconchia † Тентакулиты (Tentaculita) |

Систематика на Викивидах Систематика на Викивидах  Изображения на Викискладе ITIS 69458 NCBI 6447 EOL 2195 Изображения на Викискладе ITIS 69458 NCBI 6447 EOL 2195 |

Осьминог

Наутилус

Раковины различных брюхоногих и двустворчатых моллюсков

Моллю́ски, или мягкоте́лые (лат. Mollusca от лат. molluscus «мягенький») — тип целомических животных со спиральным дроблением. Традиционно относятся к первичноротым животным. На сегодняшний день в составе типа Mollusca насчитывают более 150 000 видов, в России — 2863 вида[1]. Моллюски освоили практически все среды обитания: морские и пресноводные водоёмы, сушу. В основном это свободноживущие организмы, однако, есть некоторое количество паразитических форм. В число моллюсков входят осьминоги, кальмары, водные и наземные улитки и многие другие.

Содержание

- 1 Этимология

- 2 Определение

- 3 Размеры

- 4 Строение

- 5 Классификация

- 6 Происхождение

- 7 Взаимодействие с человеком

- 8 См. также

- 9 Примечания

- 10 Источники

- 11 Литература

Этимология

Название «моллюск» происходит от лат. molluscus, «мягкий». Возможно в латинский язык это слово пришло из древнегреческого греч. τᾲ μαλάκια, «мягкие вещи», (использовано Аристотелем по отношению к каракатице[2]. Наука изучающая моллюсков известна как малакология[3], а наука, изучающая их раковины — конхиология[4].

Определение

Широкий диапазон строения тела, наблюдаемый у моллюсков, затрудняет определение синапоморфий (определяющих характеристик), которые можно было бы применить для всех современных классов[5]. Наиболее общими характеристиками моллюсков можно считать тело, не разделённое на сегменты, и билатеральную симметрию[6]. Более конкретными объединяющими признаками служат наличие мантии и мантийной полости, выполняющей дыхательную и выделительную функции, а также строение нервной системы[7][8]. Самый распространённый металлический элемент в теле моллюсков - кальций[9].

Размеры

Крупнейшие представители беспозвоночных — гигантский и колоссальный кальмары — относятся к моллюскам. Их точные размеры неизвестны, поскольку взрослых особей ещё никто не наблюдал (они живут на больших глубинах). Но, судя по размерам пойманных молодых особей, полная длина тела (учитывая также и длину щупалец) этих кальмаров может достигать 17—20 метров.

Строение

Моллюски — животные, исходно обладавшие двусторонней симметрией. Однако в разных группах тело становится асимметричным в результате смещения или неравномерного роста различных органов. Особенно ярко асимметрия выражена среди брюхоногих моллюсков вследствие торсии и возникновения турбоспиральной раковины.

Тело

Тело моллюсков не несёт следов истинной сегментации, несмотря на то, что некоторые органы (например, жабры хитонов и моноплакофор) могут характеризоваться сериальным строением.

Тело моллюсков, как правило, состоит из трёх отделов: головы, ноги и туловища. У представителей класса Caudofoveata нога отсутствует. Двустворчатые же моллюски вторично утрачивают голову.

Нога является мускулистым непарным выростом брюшной стенки тела и, как правило, служит для движения.

Туловище содержит все основные внутренние органы. В группе Conchifera оно сильно разрастается на дорсальную сторону в процессе эмбрионального развития, в результате чего формируется так называемый внутренностный мешок.

От основания туловища отходит мантия — складка стенки тела, образующая мантийную полость, связанную с внешней средой. В мантийной полости располагается так называемый мантийный комплекс органов: выводные пути половой, пищеварительной и выделительной систем, ктенидий, осфрадий и гипобранхиальная железа. Кроме того, к мантийному комплексу органов относятся почка и перикард, расположенные рядом с мантийной полостью.

Покровы

Считается, что у гипотетического предка моллюсков покровы были представлены так называемым протоперинотумом: кутикулой с арагонитовыми спикулами. Подобное строение покровов характерно для представителей классов Caudofoveata и Solenogastres. Однако у всех классов моллюсков, кроме Caudofoveata, появляется ресничная ползательная поверхность — нога (по этому признаку они объединяются в группу Adenopoda). У Solenogastres нога представлена педальной бороздой.

Хитоны (Polyplacophora) также обладают кутикулярными покровами, но только на латеральных поверхностях, называемых перинатальными складками. Дорсальная же поверхность прикрыта восьмью раковинными пластинками.

В группе Conchifera (включающей в себя классы Gastropoda, Cephalopoda, Bivalvia, Scaphopoda и Monoplacophora) кутикулярные покровы отсутствуют, а раковина состоит из одной пластинки.

Целом

Целомические мешки у моллюсков представлены перикардом (полость сердечной сумки) и полостью гонад. Вместе они образуют гоноперикардиальную систему. Почки фактически являются целомодуктами, связанными с перикардом.

Нервная система

Нервная система моллюсков тетраневрального типа. Она состоит из окологлоточного кольца и четырёх стволов: двух педальных (иннервируют ногу) и двух висцеральных (иннервируют внутренностный мешок). Однако такое строение характерно только для низших групп моллюсков: Caudofoveata, Solenogastres и Polyplacophora.

У большинства других представителей моллюсков наблюдается образование ганглиев и их смещение к переднему концу тела, причём наибольшее развитие получает надглоточный нервный узел («головной мозг»). В результате формируется нервная система разбросанно-узлового типа.

Органы чувств

Аккомодация глаза (у видов, которые к ней способны) происходит за счёт изменения формы глаза — отдаления или сближения сетчатки и хрусталика.

Обоняние и вкус в водной среде эквивалентны, поэтому не дифференцированы.

Кровеносная система

Незамкнутая (за исключением головоногих). В неё входит сердце (орган, обеспечивающий движение крови по сосудам и полостям тела) и сосуды. Сердце состоит из желудочка и одного или двух предсердий (У наутилуса 4 предсердия). Кровеносные сосуды изливают кровь в пространство между клетками органов. Затем кровь вновь собирается в сосуды и поступает в жабры или лёгкие. Кровь головоногих и некоторых брюхоногих моллюсков имеет необычный голубоватый цвет. Этот цвет ей придаёт гемоцианин, выполняющий функции, схожие с функциями гемоглобина в крови хордовых и кольчатых червей.

Пищеварительная система

Пищеварительная система моллюсков — незамкнутого типа. Начинается ротовым отверстием, ведущим в ротовую полость, в которую обычно открываются слюнные железы. Система состоит из глотки, пищевода, желудка, средней и задней кишки (ректум). Имеется также пищеварительная железа (печень), которая участвует в переваривании, всасывании и накоплении питательных веществ (клетки печени моллюсков отличаются способностью к фагоцитозу). Головоногие располагают также поджелудочной железой (у остальных моллюсков её функции выполняются пищеварительной). Задняя кишка открывается анальным отверстием в мантийную полость. У большинства видов в глотке есть радула («тёрка») — специальный аппарат для измельчения пищи.

Типы питания: фильтраторы, растительноядные, хищные, паразиты, трупоеды. У некоторых солемий пищеварительная система атрофирована вплоть до полной редукции, предполагается, что они усваивают питательные вещества за счёт хемосинтезирующих бактерий.

Выделительная система

Одна, чаще две почки, в которых накапливаются продукты выделения в виде комочков мочевой кислоты. Выводятся раз в 14—20 дней.

Половая система

Моллюски могут быть как гермафродитами (улитки), так и раздельнополыми (большинство двустворок). Развитие может быть прямым и непрямым. Личинка, характерная для брюхоногих, двустворок и лопатоногих, называется парусник, или велигер, так как имеет широкие лопасти, напоминающие парус.

Классификация

Современные представители типа Mollusca формируют восемь хорошо обособленных монофилетических классов. Однако многие ископаемые группы моллюсков являются спорными как с точки зрения их таксономического положения, так и ранга.

Классы современных моллюсков:

- Каудофовеаты или ямкохвостые, Caudofoveata или Chaetodermomorpha.

- Бороздчатобрюхие (Соленогастры), Solenogastres или Neomeniomorpha.

- Панцирные или хитоны, Loricata или Polyplacophora.

- Tryblidia или Monoplacophora sensu stricto; ранее были отнесены к классу Monoplacophora, который оказался полифилетическим.

- Двустворчатые, Bivalvia.

- Лопатоногие или ладьеногие, Scaphopoda.

- Брюхоногие, или улитки, или гастроподы, Gastropoda.

- Головоногие, Cephalopoda: осьминоги, кальмары, каракатицы, адский вампир.

Вымершие группировки моллюсков ранга класса:

- †Multiplacophora обладали раковиной из семнадцати пластинок; возможно, родственники панцирных.

- †Helcionelloida ранее относились к классу Monoplacophora (Tergomia), парафилетический таксон.

- †Stenothecoida ранее относились к классу Monoplacophora.

- †_Rostroconchia_ считаются родственными Bivalvia.

- †Paragastropoda не имеют отношения к брюхоногим моллюскам.

- †_Hyolitha_ по структуре раковины похожи на моллюсков, однако, возможно, не относятся к этому типу.

Ещё некоторые ископаемые животные тоже иногда интерпретируются как моллюски (например, Halkieria, Wiwaxia, Nectocaris).

Происхождение

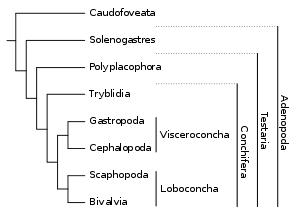

Филогенетические отношения между современными классами моллюсков (по Salvini-Plawen and Steiner 1996, несколько упрощено)

Проблема происхождения типа моллюсков является дискуссионной. Одни биологи выводили гипотетического предка моллюсков от кольчатых червей, другие — от плоских червей. В настоящее время наиболее распространённой является гипотеза происхождения моллюсков от первичных целомических трохофорных животных, от которых берут начало и кольчатые черви. О родстве моллюсков и кольчатых червей говорят некоторые общие черты организации. Так, ряд низших моллюсков сохранили черты метамерии, имеют лестничную нервную систему. В онтогенезе моллюсков также проявляются черты сходства с кольчатыми червями, унаследованными от общих предков (спиральное дробление, метамерность некоторых зачатков и др.).

Взаимодействие с человеком

На протяжение тысяч лет моллюски употреблялись человеком в пищу. Кроме того моллюски служили источником разнообразных ценных материалов, как например жемчуг, перламутр, пурпур, тхелет, и виссон. Раковины моллюсков служили валютой в некоторых культурах. Причудливые формы и гигантские размеры некоторых моллюсков породили истории о мифологических морских чудовищах, таких как кракен. Некоторые виды моллюсков ядовиты и могут представлять опасность для человека. К моллюскам относятся некоторые сельскохозяственные вредители, например виноградная улитка.

Использование

В пищевой промышленности

Шерсть покрашенная пигментом тхелет (источник пигмента моллюск Murex trunculus).

Моллюски, в особенности двустворчатые, например, мидии и устрицы, издревле служили пищей человеку[10] Другие моллюски, которых часто употребляют в пищу включают в себя осьминогов, кальмаров и улиток[11] В 2005 году 80% мировой добычи моллюсков (около 11 миллионов тонн) приходилось на долю Китая. В Европе в этой области лидирует Франция[12]. Некоторые страны регулируют импорт моллюсков и других морепродуктов, в основном для минимизации риска отравления токсинами, которые аккумулируются в этих организмах[13].

В производстве предметов роскоши

Большинство моллюсков имеющих раковины создают жемчуг, но коммерческой ценностью обладают лишь жемчужины покрытые слоем перламутра, которые создают только двустворчатые и некоторые брюхоногие моллюски[14] [15]. Среди натурального жемчуга наибольшей ценностью обладает жемчуг устриц Pinctada margaritifera и Pinctada mertensi, обитающих в тропической и субтропической части Тихого океана. Промышленная добыча жемчуга на жемчужных фермах заключается в контролируемом внедрении твёрдых частиц в устриц и последующем сборе жемчужин. Материалом для внедряемых частиц часто служат перетёртые раковины пресноводных мидий. Использование этого материала в промышленных маштабах привело некоторые пресноводные виды мидий в юговосточной части США на грань вымирания[15]. Промышленное разведение жемчуга послужило толчком к интенсивному изучению болезней моллюсков необходимому для профилактики здоровья поголовья культивируемых видов[16].

Кроме жемчуга, моллюски служат источником некоторых других предметов роскоши. Так пурпур добывают из гипобранхиальных желёз некоторых иглянок. По свидетельству историка IV века до н.э. Феофомпа, пурпур ценился на вес серебра[17]. Большое количество раковин иглянок обнаруженных на Крите подтверждает предположение, что Минойская цивилизация была пионером в использовании пурпура уже в XX - XVIII веках д.н.э, задолго до Тира, с которым этот материал часто ассоциируется [18][19]. Тхелет (ивр. תכלת) — краситель животного происхождения, применявшийся в древности для окрашивания ткани в синий, голубой или пурпурно-голубой цвет. Тхелет важен для некоторых обрядов иудаизма в качестве обязательного атрибута таких предметов как цицит (кисти видения) и одежда первосвященника. Несмотря на то, что метод получения тхелета был утрачен в VI веке н.э., к настоящему времени в научном мире практически сложился консензус, согласно которому источником тхелета также был представитель семейства иглянок — обрубленный мурекс (Hexaplex trunculus)[20]. Виссон, дорогостоящая ткань материалом для изготовления которой служит биссус. Биссус, это белковый материал, который выделяют некоторые виды двустворчатых моллюсков (наиболее известен, Pinna nobilis) для крепления к морскому дну[21]. Прокопий Кесарийский, описывая персидские войны середины VI века н.э. утверждал, что только представителям правящих классов дозволялось носить хламиды из виссона[22].

Арарбский торговец принимает плату раковинами. Гравюра XIX века.

Раковины моллюсков (или отдельные их фрагменты) использовались в некоторых культурах в качестве валюты. Ценность раковин не была фиксированной, а зависела от их количества на рынке. Поэтому они были подвержены непредвиденным скачкам инфляции, связанным с нахождением «золотой жилы» или усовершенствованием методов перевозки[23]. В некоторых культурах украшения из раковин служили признаками социального статуса[24].

В качестве домашних животных

В домашних условиях чаще всего содержат сухопутных ахатин гигантских[25] и виноградных улиток. В аквариумистике распространены ампуллярии, мелании[26], катушки и прудовики[27]. В крупных океанариумах можно встретить осьминогов, кальмаров и каракатиц[28].

В научно исследовательской сфере

- Токсины конусов отличаются высокой специфичностью производимого ими эффекта. Сравнительно небольшие размеры их молекул облегчают их лабораторный синтез. Два этих качества делают токсины конусов полезным инструментом для исследований в области неврологии[29][30].

Опасность для человека

Многие моллюски производят или аккумулируют из окружающей среды токсины, представляющие угрозу для здоровья, а иногда и жизни человека. Отравление происходит как при укусе моллюска или соприкосновении с ним, так и при употреблении моллюска в пищу. В свете этого многие страны ограничивают импорт моллюсков, чтобы уменьшить эту угрозу. Среди смертельно опасных моллюсков можно отметить некоторые виды конусов из класса брюхоногих и синекольчатого осьминога (который правда нападает на человека только если его спровоцировать)[31]. Все осьминоги в той или иной степени ядовиты[32].

The blue-ringed octopus's rings are a warning signal; this octopus is alarmed, and its bite can kill.[31]

Следует впрочем отметить, что количество людей погибших от соприкосновения с моллюсками составляет менее 10% от людей гибнущих от соприкосновения с медузами[33]. Укус тропического вида осьминогов Octopus apollyon вызывает серьёзное воспаление, которое может продолжаться больше месяца даже при правильном лечении[34], а укус Octopus rubescens при неверном лечении может вызвать некроз тканей, а при верном дело может ограничится неделей головных болей и общей слабости[35].

Все виды конусов ядовиты и могут ужалить при прикосновении. Большинство видов конусов слишком малы для того чтобы представлять серьёзную угрозу человеку. Обычно эти хищные брюхоногие питаются морскими беспозвоночными (некоторые крупные виды питаются также и рыбами). Их яд представляет собой смесь многих токсинов, часть из которых быстродействующие, а другие действуют медленнее, но более потентны. Судя по химическому составу, токсины конусов более энергоэкономны, чем токсины змей или пауков[29]. Имеются документированные подтверждения многочисленных случаев отравлений, а также некотое количество смертельных случаев[33]. Представляется, что серьёзную опасность для человека представляют из себя только те немногие крупные виды, которые способны поймать и убить рыбу[36].

Распространённое мнение о том, что гигантская треуголка и подобные ей крупные двустворчатые моллюски способны зажать своими створками человеческую ногу, наукой не подтверждается[37].

Вредители

Некоторые виды моллюсков (в основном улитки) классифицируются ка вредители сельскохозяйственных культур[38]. Такой вредитель, попадая в новую среду обитания способен вывести локальную экосистему из равновесия. В качестве примера можно привести ахатину гигантскую (Achatina fulica).[39]

- Новозеландская пресноводная улитка Potamopyrgus antipodarum впервые была зарегистрирована в Северной Америке в середине 1980-х годов — сначала в западных, а затем и в восточных штатах США[40]. Хотя длина одной улитки составляет в среднем около 5 мм[41], её исключительная плодовитость приводит к концентрации до полумиллиона особей на один квадратный метр, что в результате становится причиной быстрого вымирания местных насекомых и моллюсков, а вместе с ними и находящихся в единой пищевой цепочке рыб[42].

См. также

Примечания

- ↑ ZOOINT Part21

- ↑ Shorter Oxford English Dictionary / Little, L., Fowler, H.W., Coulson, J., and Onions, C.T.. — Oxford University press, 1964.

- ↑ Shorter Oxford English Dictionary / Little, L., Fowler, H.W., Coulson, J., and Onions, C.T.. — Oxford University press, 1964.

- ↑ Конхиология // Большая Советская Энциклопедия. — 3-е изд. — Москва: Советская Энциклопедия. — Т. 13. — С. 88. — 608 с. — 629 000 экз.

- ↑ Giribet, G., Okusu, A., Lindgren, A.R., Huff, S.W., Schrödl, M., and Nishiguchi, M.K. (May 2006). «Evidence for a clade composed of molluscs with serially repeated structures: Monoplacophorans are related to chitons». Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 103 (20): 7723–7728. DOI:10.1073/pnas.0602578103. PMID 16675549. Bibcode: 2006PNAS..103.7723G. Проверено 2008-09-30.

- ↑ Hayward PJ Handbook of the Marine Fauna of North-West Europe. — Oxford University Press, 1996. — P. 484–628. — ISBN 0-19-854055-8

- ↑ Brusca, R.C., and Brusca, G.J. Invertebrates. — 2. — Sinauer Associates, 2003. — P. 702. — ISBN 0-87893-097-3

- ↑ Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D. Invertebrate Zoology. — 7. — Brooks / Cole, 2004. — P. 284–291. — ISBN 0-03-025982-7

- ↑ C. Michael Hogan. 2010. Calcium. eds. A.Jorgensen, C. Cleveland. Encyclopedia of Earth. National Council for Science and the Environment.

- ↑ Mannino, M.A., and Thomas, K.D. (February 2002). «Depletion of a resource? The impact of prehistoric human foraging on intertidal mollusc communities and its significance for human settlement, mobility and dispersal». World Archaeology 33 (3): 452–474. DOI:10.1080/00438240120107477.

- ↑ Garrow, J.S., Ralph, A., and James, W.P.T. Human Nutrition and Dietetics. — Elsevier Health Sciences, 2000. — P. 370. — ISBN 0-443-05627-7

- ↑ China catches almost 11 m tonnes of molluscs in 2005. FAO. Архивировано из первоисточника 19 ноября 2012. Проверено 3 октября 2008.

- ↑ Importing fishery products or bivalve molluscs. United Kingdom: Food Standards Agency. Архивировано из первоисточника 19 ноября 2012. Проверено 2 октября 2008.

- ↑ Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D. Invertebrate Zoology. — 7. — Brooks / Cole, 2004. — P. 300–343. — ISBN 0-03-025982-7

- ↑ 1 2 Ruppert, E.E., Fox, R.S., and Barnes, R.D. Invertebrate Zoology. — 7. — Brooks / Cole, 2004. — P. 367–403. — ISBN 0-03-025982-7

- ↑ Jones, J.B., and Creeper, J. (April 2006). «Diseases of Pearl Oysters and Other Molluscs: a Western Australian Perspective». Journal of Shellfish Research 25 (1): 233–238. DOI:10.2983/0730-8000(2006)25[233:DOPOAO]2.0.CO;2.

- ↑ Gulick, C.B. Athenaeus, The Deipnosophists. — Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1941. — ISBN 0-674-99380-2

- ↑ Reese, D.S. (1987). «Palaikastro Shells and Bronze Age Purple-Dye Production in the Mediterranean Basin». Annual of the British School of Archaeology at Athens 82: 201–6.

- ↑ Stieglitz, R.R. (1994). «The Minoan Origin of Tyrian Purple». Biblical Archaeologist 57 (1): 46–54. DOI:10.2307/3210395.

- ↑ I. Irving Ziderman. 3600 Years of Purple-Shell Dyeing: Characterization of Hyacinthine Purple (Tekhelet), Advances in Chemistry, Vol. 212

- ↑ Webster's Third New International Dictionary (Unabridged) 1976. G. & C. Merriam Co., p. 307.

- ↑ Turner, R.D., and Rosewater, J. (June 1958). «The Family Pinnidae in the Western Atlantic». Johnsonia 3 (38): 294.

- ↑ Hogendorn, J., and Johnson, M. The Shell Money of the Slave Trade. — Cambridge University Press, 2003. — ISBN 052154110

- ↑ Maurer, B. (October 2006). «The Anthropology of Money». Annual Review of Anthropology 35: 15–36. DOI:10.1146/annurev.anthro.35.081705.123127. Проверено 2008-10-23.

- ↑ И.Краснов Гигантские улитки - ахатины. Опыт успешного содержания и разведения в домашних условиях. — 2007. — 48 с. — ISBN 5-98435-484-5

- ↑ Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя. - М.: ТЕРРА, 1993 С.570

- ↑ Т.А.Вершинина Беспозвоночные в аквариуме. Обзор видов. Жизнь в природе. Содержание в аквариуме. — 2008. — ISBN 978-5-9934-0170-6

- ↑ Nick Dakin The Book of the Marine Aquarium. — Tetra Press (January 1993). — 400 с. — ISBN 1564651029

- ↑ 1 2 3 Concar, D. (19 October 1996). «Doctor snail—Lethal to fish and sometimes even humans, cone snail venom contains a pharmacopoeia of precision drugs». New Scientist. Проверено 2008-10-03.

- ↑ Haddad, V.(junior), de Paula Neto, J.B., and Cobo, V.J. (September–October 2006). «Venomous mollusks: the risks of human accidents by Conus snails (Gastropoda: Conidae) in Brazil». Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 39 ((5)): 498–500. DOI:10.1590/S0037-86822006000500015. Проверено 2008-10-03.

- ↑ 1 2 Alafaci, A. Blue ringed octopus. Australian Venom Research Unit. Архивировано из первоисточника 28 ноября 2012. Проверено 3 октября 2008.

- ↑ (1995) «Aquarium husbandry of the giant Pacific octopus». Drum and Croaker 26: 14–23.

- ↑ 1 2 Williamson, J.A., Fenner, P.J., Burnett, J.W., and Rifkin, J. Venomous and Poisonous Marine Animals: A Medical and Biological Handbook. — UNSW Press, 1996. — P. 65–68. — ISBN 0-86840-279-6

- ↑ Brazzelli, V., Baldini, F., Nolli, G., Borghini, F., and Borroni, G. (1999). «Octopus apollyon bite». Contact Dermatitis 40 (3): 169–170. DOI:10.1111/j.1600-0536.1999.tb06025.x. PMID 10073455.

- ↑ (1999) «An octopus bite and its treatment». The Festivus 31: 45–46.

- ↑ Livett, B. Cone Shell Mollusc Poisoning, with Report of a Fatal Case. Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Melbourne. Архивировано из первоисточника 1 декабря 2012.

- ↑ Cerullo, M.M., Rotman, J.L., and Wertz, M. The Truth about Dangerous Sea Creatures. — Chronicle Books, 2003. — P. 10. — ISBN 0-8118-4050-6

- ↑ Barker, G.M. Molluscs As Crop Pests. — CABI Publications, 2002. — ISBN 0-85199-320-6

- ↑ Civeyrel, L., and Simberloff, D. (October 1996). «A tale of two snails: is the cure worse than the disease?». Biodiversity and Conservation 5 (10): 1231–1252. DOI:10.1007/BF00051574.

- ↑ Benson, Amy. New Zealand Mudsnail Potamopyrgus antipodarum. Southeast Ecological Science Center, U.S. Geological Survey. Архивировано из первоисточника 28 декабря 2011. Проверено 18 ноября 2011.

- ↑ Levri, E. P.; Kelly, A. A.; Love, E. The invasive New Zealand mud snail (Potamopyrgus antipodarum) in Lake Erie. // Journal of Great Lakes Research. — 2007. — В. 33. — P. 1—6.

- ↑ Great Smoky Mountains National Park - Biological threats (англ.). Служба национальных парков США. Архивировано из первоисточника 28 декабря 2011. Проверено 18 ноября 2011.

Источники

- Догель В. А. Зоология беспозвоночных, 7 изд., М.: «Высшая школа», 1981.

- Биологический энциклопедический словарь под редакцией М. С. Гилярова и др., М., изд. Советская Энциклопедия, 1989.

- Жадин В. И. 1952. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР. (Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР. Вып. 46). М.; Л.: Изд-во АН СССР. 376 с.

- Кантор Ю. И., Сысоев А. В. Каталог моллюсков России и сопредельных стран = Catalogue of molluscs of Russia and adjacent countries — М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2005. — 627 с.

- Скарлато О. А. Двустворчатые моллюски умеренных вод северо-западной части Тихого океана. — Л. : Наука, 1981. — 480 с. — (Определители по фауне СССР, изд. Зоол. ин-том АН СССР ; № 126).

- http://www.palaeos.com/Invertebrates/Molluscs/Mollusca.htm

- Salvini-Plawen L.V. & G. Steiner, 1996. Synapomorphies and symplesiomorphies in higher classification of Mollusca. Origin and evolutionary radiation of Mollusca (J. Taylor ed., Oxford Univ. Press): 29-51.

Литература

- Моллюски // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.

- Малахов В. В., Медведева Л. А. Эмбриональное развитие двустворчатых моллюсков. М. Наука. 1991. 136 с.

- The comparative roles of suspension-feeders in ecosystems / Ed. R. Dame, S.Olenin. Dordrecht: Springer. 2005. 360 p.

- Действие некоторых амфифильных веществ и смесевых препаратов на морских моллюсков // Гидробиологический журнал. 2003. Т. 39. № 2. С. 103—108.

| Систематика животных | |

|---|---|

| Губки | |

| Пластинчатые | |

| Эуметазои | Гребневики · Стрекающие · Myxozoa Bilateria Первичноротые Линяющие Cycloneuralia Scalidophora Киноринхи · Лорициферы · Приапулиды Nematoida Нематоды · Волосатики Panarthropoda Lobopodia Онихофоры · Тихоходки Членистоногие Spiralia Platyzoa Плоские черви · Гастротрихи Gnathifera Коловратки · Скребни · Гнатостомулиды · Micrognathozoa Lophotrochozoa Trochozoa Сипункулиды · Немертины · Моллюски · Кольчатые черви · Эхиуриды Lophophorata Мшанки · Форониды · Плеченогие Связи не ясны Циклиофоры · Внутрипорошицевые Вторичноротые Ambulacraria Полухордовые · Иглокожие · Xenoturbellida Хордовые (Позвоночные · Головохордовые · Оболочники) Связи не ясны Acoelomorpha (Acoela · Nemertodermatida) · Щетинкочелюстные · Ортонектиды · Дициемиды · † Ветуликолии |

| Устаревшие таксоны | Зоофиты · Мезозои · Черви · Первичнополостные черви · Головохоботные · Членистые |