Крестово-купольные храмы Древней Руси | это... Что такое Крестово-купольные храмы Древней Руси? (original) (raw)

Кресто́во-ку́польный (вариант написания - крестовокупольный) храм — основной тип православного храма, господствовавший в архитектуре Древней Руси. История строительства в России каменных крестово-купольных храмов началась с возведения в Киеве Десятинной церкви (989—996 гг) и продолжается в XXI веке в связи с активным церковным строительством по всей России (как восстановлением разрушенных за годы советской власти храмов, так и проектированием новых соборов и церквей).

Содержание

Домонгольский период

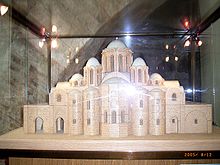

Софийский собор в Киеве. Макет — реконструкция первоначального вида.

Софийский собор в Великом Новгороде

Техника каменного строительства и архитектурная типология были заимствованы Древней Русью из Византии. Первые каменные храмы после Крещения Руси строили приглашённые мастера. Их постройки принадлежат к числу видных произведений византийской архитектуры, но с самого начала в них появляются собственные черты, обусловленные особенностями заказа и местными условиями.

Сразу после крещения киевлян в 988 году, в Киеве была построена Десятинная церковь (989—996 гг.), разрушенная при взятии Киева Батыем.

Грандиозное строительство развернулось при Ярославе Мудром. При нём построили главный храм Киева — 13-главый пятинефный Софийский собор. Размеры собора не имеют аналогий в архитектуре самой Византии того времени и обусловлены особой задачей: создать главный собор для новокрещённой огромной страны. Пространство хоров, предназначенное для князя и знати, использовалось также и для дворцовых церемоний. За время правления Ярослава были сооружены ещё два Софийских собора: в Новгороде (построенный в 1045—1050 годах) и Полоцке (1060-е годы). Другие храмы Киева, построенные при Ярославе, известны только по археологическим раскопкам[1], среди них были церкви святой Ирины и великомученика Георгия. Они считались пятинефными, как и София, но, возможно, их внешние нефы — это распространённые в храмах этого времени обходные галереи[2].

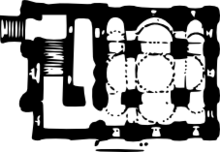

План надвратной церкви Киево-Печерской Лавры. 1108 год. Четырехстолпный храм с примыкающей к нему лестницей.

Купол и своды надвратной церкви с росписью XVIII века.

Большинство древнерусских крестово-купольных храмов были трёхнефными. Принята классификация их типов по числу внутренних столбов: их именуют четырёхстолпными (аналог храма на 4 колоннах), шестистолпными, и есть редкие примеры восьмистолпных церквей.

Храмы Киева, Чернигова, Владимира-Волынского и Смоленска

Восстановленный Успенский собор Киево-Печерской Лавры с отделкой в стиле украинского барокко. В нижней части апсид видны фрагменты кладки XI века.

- Хорошо сохранился Спасо-Преображенский собор Чернигова, заложенный в 1030-м году. Это храм с нартексом и дополнительной парой восточных столбов, к которым примыкает иконостас (первоначально — алтарная преграда). Благодаря этому становится больше пространство наоса. Ещё одной особенностью Преображенского собора являются двухъярусные аркады, поставленные вдоль нефов между основными столбами храма. С первого взгляда эта деталь придаёт интерьеру некоторую базиликальность, однако композиция сводов храма целиком следует крестово-купольному типу. Первоначально хоры собора, занимающие пространство над нартексом, продолжались по боковым нефам до самого алтаря. В боковых нефах их настил не сохранился. Аркады в нижнем ярусе опираются на привозные мраморные колонны, позднее укреплённые кирпичной кладкой. Каждый неф заканчивается с востока апсидой, а сверху храм завершен пятиглавием[3].

Руины Успенского собора Киево-Печерской Лавры. 1942 год. Сохранились подкупольные столбы с основанием арок, часть свода боковой ветви креста и арка, переброшенная через боковой неф. Справа — поздняя пристройка.

- Образцом для строительства множества соборов в различных городах русских княжеств стал Успенский собор Киево-Печерского монастыря, построенный греками в 1073-89 гг. Трёхнефный собор с нартексом и небольшими, занимающими только западную часть храма хорами, с просторным интерьером, не затеснённым тонкими столбами, получил именование «Великая церковь». Храм завершался одном куполом. Нефы, образующие крест, как и во всех соборах этого типа, выделяются шириной и высотой. Это также выражено и во внешнем облике храма. Так, вертикальное членение фасадов лопатками на прясла соответствует внутреннему расположению опорных столбов, поэтому центральное прясло шире боковых. Закомары, использовавшиеся для завершения фасадов, теперь ставятся над каждым пряслом, образуя непрерывный ряд полукруглых волн. Закомары центрального нефа и трансепта выше остальных.

Успенский собор был взорван в 1941 году, в настоящее время восстановлен в формах украинского барокко, так, как выглядел на момент разрушения.

По бокам к западной части храмов примыкали дополнительные сооружения. В черниговском соборе это крещальня и часовня, а в Успенском храме — небольшой храм-крещальня с куполом.

Чернигов. Борисоглебский собор. На заднем плане купола Спасо-Преображенского собора.

Успенский собор Владимира-Волынского. 1160 год.

- К новому типу храма относятся частично сохранившиеся киевские храмы Выдубецкого монастыря (1070—1088 гг., собор имел удлинённую восточную часть с дополнительные столбами, до нашего времени сохранился только нартекс с лестницей и хорами)[4], Спаса на Берестове (1113—1125 гг, сохранился необычно большой (шире самого храма) нартекс с усыпальницей, на его фасаде сохранились следы необычного трёхлопастного свода маленького притвора[5], Михайловского Златоверхого монастыря (1108—1113 гг., разрушен в 1936 году и восстановлен в 1990-е в формах украинского барокко, был более близок к Успенскому собору)[6] и неплохо сохранившаяся Кирилловская церковь (1140—1146 гг)[7].

- Два больших собора этого типа сохранились в Чернигове. Это Борисоглебский собор Кремля (1120-23 гг)[8] и Успенский собор Елецкого монастыря (1094-97 гг)[9].

- К ним близок Успенский собор Владимира-Волынского (1160 год).

- Древнейший из сохранившихся храмов Смоленска — собор Петра и Павла (1140-50 гг). Он похож на другие храмы своего времени, но не имеет нартекса[10].

Храмы Великого Новгорода

Николо-Дворищенский собор в Великом Новгороде. Заложен в 1113 году.

Георгиевский Собор Юрьева монастыря под Великим Новгородом. Заложен в 1119 году.

Собор Рождества Богородицы Антониева монастыря в Великом Новгороде. Заложен в 1117 году.

К типу трёхнефных соборов с нартексом относятся ряд храмов Великого Новгорода, возведённых в первой трети XII века.

- В их числе — княжеский Николо-Дворищенский собор, построенный на другом берегу Волхова, напротив Софии. Именно поэтому для него было избрано пятиглавое завершение. Типология храма в целом схожа с Успенским собором Киево-Печерского монастыря. Фасады разделены на прясла и завершены закомарами. Три прясла западного фасада соответствуют трём нефам, а четвёртое прясло на боковых фасадах — нартексу. Над нартексом расположены хоры, имеющие П-образную форму. Их загнутые концы заходят на угловые ячейки наоса, огибая западную ветвь внутреннего креста. Иконостас храма поставлен вдоль восточной пары столбов и отделяет восточную ветвь креста, но, поскольку алтарные преграды в XII веке были невысоки, это не нарушало единства интерьера.

- Несколько отличается Георгиевский собор Юрьева монастыря. Он завершён тремя асимметрично расставленными куполами. Главный купол венчает средокрестие, второй купол (внутри него располагался особый придел для отдельной монашеской службы) поставлен над лестничной башней, пристроенной сбоку от нартекса, а третья малая глава уравновешивает вторую. Она поставлена над противоположным западным углом храма[11].

- Ещё более интересен собор Рождества Богородицы Антониева монастыря, отличающийся относительно скромными размерами. Он также трёхглавый. Примыкающая с севера нартекса лестничная башня — круглой формы. Иначе решён интерьер. Восточные столбы, к которым примыкала довольно высокая алтарная преграда, сделаны не крещатыми (как в большинстве храмов того времени), а плоскими. Западные же столбы имеют восьмигранную форму. Благодаря этому они тоньше и не затесняют пространство наоса[12].

На протяжении XII века в Новгороде было построено множество церквей. Они было более скромных размеров и заказывались богатыми частными лицами или объединениями горожан. Тип храма упростился. Осталось только четыре столба, восточная пара которых относилась к алтарной преграде, а западная — поддерживала небольшие хоры. По-прежнему выделялись центральный неф и трансепт. Восточная часть храма чаще делалась более короткой, а западная под хорами — более просторной, это выразилось в асимметрии боковых фасадов.

- К этому типу относятся храмы Старой Ладоги, из которых сохранились Успенская и Георгиевская церкви (1165 год)[13]. Близ Новгорода — церковь Спаса на Нередице (1198 год), вплоть до Великой Отечественной войны пребывавшая в прекрасной сохранности [14]. Сильно разрушенная, она была восстановлена в послевоенные годы. Высокая центральная апсида и низкие боковые выражали снаружи крестообразность внутреннего пространства.

Псков

Собор Иоанна Предтечи. XII век.

Со второй четверти XII века Псков принадлежал Новгородской республике. Древнейший его храм — Троицкий собор — не сохранился (есть реконструкция его облика после перестройки в XIV веке). По инициативе архиепископа Новгородского Нифонта, здесь в 1140-х годах были построены Преображенский собор Мирожского монастыря и собор Ивановского монастыря.

- Собор Мирожского монастыря не имеет аналогий в домонгольской русской архитектуре. Вместо столбов, его интерьер разделён стенами на крестообразное подкупольное пространство и низкие угловые компартименты (прямоугольные с запада и малые апсиды с востока). Угловые части соединены с интерьером храма низкими арочными проходами. Благодаря сильно пониженным углам, крестообразность чётко выразилась и во внешнем виде храма. Уже в процессе строительства западные углы собора были надстроены. Устроенные здесь замкнутые помещения были соединены в интерьере деревянным настилом хоров, это несколько исказило четкую структуру здания. В настоящее время внешний облик собора сильно отличается от аутентичного. Предполагается его архитектурная реставрация. В интерьере практически целиком сохранились созданные одновременно фрески. Их исполнили греки[15].

- Собор Ивановского монастыря решён принципиально иначе. Это приземистый трёхнефный храм с нартексом и хорами. Он завершён тремя куполами.

Белокаменные постройки Галича и Владимиро-Суздальского княжества

Преображенский собор в Переславле Залесском. 1152 год.

Особое место занимает архитектура Владимиро-Суздальского княжества. Хотя и здесь архитектура следовала сложившимся типам, постройки Владимира и Суздаля и других городов Северо-Восточной Руси отличаются от храмов Киева, Чернигова, Новгорода, Смоленска другой строительной техникой — после 1152 года они строились из белого камня (ранее строительство в Северо-Восточной Руси вел отец Юрия Долгорукого Владимир Мономах, построивший в начале XII века в Суздале первый собор из плинфы по образцу Успенского собора Киево-Печерского монастыря[16].

В начале XII века белокаменные церкви строились в Галицком княжестве на юго-западе Руси. Но от галицких построек почти ничего не сохранилось, кроме церкви Пантелеимона (см. раздел Храмы с повышенными подпружными арками). Применение гладкотёсаного белого камня роднит галицкую архитектуру с романскими постройками соседних европейских стран.

На происхождение белокаменной архитектуры Северо-Восточной Руси есть два основных взгляда:

- Н. Н. Воронин и П. А. Раппопорт полагали, что строительная техника пришла в Северо-Восточную Русь из Галича благодаря союзу Юрия Долгорукого с галицким князем Владимиром[17].

- С. В. Заграевский полагал, что заимствования белокаменной техники из Галича не было, а романика пришла во Владимиро-Суздальское княжество непосредственно из Европы, то есть архитектура Галича и Северо-Восточной Руси имеет общие истоки[18]. По его мнению, непосредственным предшественником и галицких, и владимиро-суздальских храмов является императорский собор в Шпейере[19].

Храмы Владимиро-Суздальского княжества

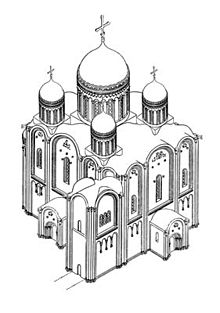

Успенский собор во Владимире. 1158—1160 гг. Реконструкция С. В. Заграевского

Успенский собор во Владимире. Современный вид.

Дмитровский собор во Владимире. 1191 год. Современный вид.

- Спасо-Преображенский собор Переславля-Залесского и церковь Бориса и Глеба в Кидекше под Суздалем (оба храма построены в 1152 году) являются первыми белокаменными постройками, возведёнными при Юрии Долгоруком. Это небольшие четырёхстолпные храмы с хорами и тремя высокими апсидами, завершенные одной главой (храм в Кидекше сохранился лишь частично). Такой тип храма был широко распространён в середине XII века. В отличие от новгородских четырёхстолпных церквей, храмы обладают выверенными пропорциями, строгой симметрией фасадов. Ровная кладка сделана из тщательно обработанных блоков известняка. От последующих построек храмы Юрия Долгорукого отличаются лаконичностью внешнего оформления[20].

Лучшие белокаменные храмы построены сыновьями Юрия — Андреем Боголюбским и Всеволодом Большое Гнездо.

- При Андрее Боголюбском были построены Успенский собор во Владимире (1158—1160 гг.), позднее ставший главным храмом России (до постройки московского Успенского собора) и другие несохранившиеся храмы Владимира, дворец с храмом Рождества Богоматери в Боголюбове(1158—1165 гг.) и церковь Покрова на Нерли(1158 год).

Успенский собор первоначально был трёхнефным храмом с нартексом. Уникальной чертой являются тромпы, заменившие собой паруса в основании барабана центрального купола. По версии С. В. Заграевского, собор первоначально был пятиглавым. Угловые купола были разобраны при перестройке храма в 1186—1189 годах. Тогда же собор получил галереи с четырьмя новыми главами. Внешний вид храма (до обстройки галереями) усложнялся лестничной башней и небольшими притворами. Притворы примыкали к каждому из трёх порталов храма: на западном и боковых фасадах. Такое расположение входных врат храма было общепринятым. Порталы акцентировали центральные прясла фасадов, соответствующие ветвям внутреннего креста. Пятиглавие всегда имело строгую иерархию. Центральный купол был крупнее и выше, отвечая центричному построению зданий, а также в связи со своим символическим значением. Оно соответствовало внутренней росписи куполов, где помещался образ Христа — Главы Церкви.

Дворцовый храм в Боголюбове сохранился фрагментарно, но известно, что его столбы имели необычную круглую форму — в виде колонн. Церковь Покрова на Нерли, несмотря на совершенство и красоту своих пропорций, также сохранилась не полностью. Первоначально она была окружена низкими галереями с лестницей, ведущей на хоры.

При князе Всеволоде, помимо расширения Успенского собора, был построен придворный Дмитриевский собор (1191 год). Основной объём храма аналогичен постройкам Юрия Долгорукого и Покровской церкви, но отличается от последней менее изящными пропорциями. При ошибочной реставрации XIX века храм потерял первоначальные галереи и лестничные башни.

Постройки Андрея Боголюбского отличались от ранних храмов его отца богатым резным декором. Но максимального расцвета техника украшения фасадов достигла позднее, в начале XIII века (Георгиевский собор в Юрьеве-Польском).

Храмы с повышенными подпружными арками

Пятницкая церковь в Чернигове. Конец XII века.

Церковь Параскевы-Пятницы в Великом Новгороде. 1207 год.

В храмах конца XII — начала XIII века появляется особый конструктивный приём, позволяющий создать красивое ступенчатое завершение храма. Его появление было вызвано желанием зодчих придать храмам выраженный вертикальный акцент, сделать здания столпообразными.

- Стремление к этому обнаруживается уже в небольшом Спасском соборе Евфросиниева монастыря в Полоцке (1161 год). Его узкий интерьер очень высок. Собор раньше имел красивое ступенчатое завершение (внешний вид сильно искажён поздней кровлей). В его формах особенно настойчиво используется форма креста, так как храм служил местом хранения дорогой святыни — Креста-реликвария с частицей древа Креста Господня[21][22].

Сохранился ряд храмов конца XII века, созданных, вероятно, одним архитектором — Петром Милонегом.

- Лучше всего сохранилась и отреставрирована Пятницкая церковь Чернигова. В ней арки, несущие барабан купола, сделаны выше, чем прилегающие к ним цилиндрические своды. Обычно это делалось наоборот. Благодаря этому небольшая стройная церковь получила эффектное ступенчатое завершение, ведущее к основанию главы. Угловые части храма перекрыты особыми полуцилиндрическими сводами (четверть окружности), это придает фасадам ступенчатое трёхлопастное завершение.

- Подобное завершение имела и церковь Василия в Овруче, сохранившаяся до уровня сводов. Её восстановил А. В. Щусев, ошибочно придав сводам формы середины XII века. Уникальны две круглые башни на западных углах Васильевской церкви[23].

- Подобным же образом была завершена церковь Архангела Михаила в Смоленске (позднее название — Свирская), построенная в 1191—1194 гг полоцким зодчим. Храм хорошо сохранился до нашего времени, несмотря на небольшие искажения[24].

- Позже смоленские мастера построили церковь Параскевы-Пятницы на Торгу в Великом Новгороде (1207 год). Хотя храм сохранился не полностью, проведенные исследования говорят о его сходстве с церковью Архангела Михаила. Облик храма имел трёхлопастное завершение фасадов, которое подчеркивало движение к куполу и выделяло высокие ветви креста. Повышенные подпружные арки подчёркивали высокий купол. Алтарная часть была увеличена. К фасадам примыкали высокие притворы[25].

Притворы этих церквей не сообщались с наосом храма порталами, но полностью соединялись с его интерьером. Между ними исчезает стена.

Собор Рождества Богоматери в Суздале. 1222—1225 гг.

Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. 1230—1234 гг.

Новый вариант архитектурного типа повлиял и на постройки северо-восточной Руси первой половины XIII века.

- Частично сохранившиеся собор Рождества Богородицы в Суздале (1222—1225 гг) и Георгиевский собор в Юрьеве-Польском (1230—1234 гг) могли иметь повышенные арки.

Суздальский собор заменил ранний храм начала XII века, построенный по образцу собора Киево-Печерского монастыря. В отличие от большинства других построек своего времени, он имеет нартекс; первоначально собор завершался тремя куполами. И Суздальский собор, и собор Юрьева-Польского сохранили свои притворы, примыкающие с трех сторон к зданию. Их пространство целиком слито с интерьерами храмов также, как в упомянутых выше храмах Смоленска и Новгорода. Георгиевский собор решён строго центрично. Первоначально это было высокое стройное здание, даже если несущие купол арки не были повышенными.

Своды обоих храмов обрушились в XV столетии. Суздальский собор был достроен в XVI веке поверх аркатурно-колончатого пояса из кирпича и получил пятиглавие. Георгиевский собор был собран заново, но стал значительно ниже. Сильно пострадало богатое скульптурное убранство его фасадов[26].

Единственный сохранившийся храм Галича — церковь Пантелеимона — также относится к рубежу XII—XIII вв. Хотя и она утратила свои своды, но особая усложнённая профилировка внутренних столбов указывает на необычность их решения. Возможно, здесь были применены раннеготические нервюрные своды[27][28]

Архитектура XIV—XV веков

Монголо-татарское нашествие на Русь в 1237—1241 гг. прервало строительство во всех областях Руси, в том числе в Великом Новгороде, хотя он и не был разграблен. Последующий период храмового строительства имеет свои новшества и неповторимые черты. Строительство велось в нескольких самостоятельных центрах: Великом Новгороде, Пскове и в северо-восточной Руси, где постепенно начинала лидировать Москва.

Великий Новгород

Церковь Спаса на Ильине улице в Великом Новгороде. 1374 год.

Церковь Петра и Павла в Кожевниках. 1406 год.

Новгородские храмы XIV—XV веков представляют собой особый местный вариант крестово-купольного типа. В плане это те же четырёхстолпные церкви, но с одной апсидой. Толстые квадратные в сечении столбы расставлены ближе к углам здания. Жертвенник и диаконник занимают восточные углы основного объема храма. Необычно развиваются хоры. Уже с XII века их угловые части превращаются в замкнутые комнаты — каморы. Иногда такие же каморы появляются и над восточными углами храма. В некоторых из них помещались приделы, служившие для уединённой частной молитвы, другие могли выполнять подсобные функции. Меняется внешний облик храма. Если рукава креста продолжают перекрываться цилиндрическими сводами, что на фасадах выражено закомарами, то угловые помещения храма перекрываются половинками сводов (в четверть окружности), как это уже делалось в храмах с повышенными подпружными арками конца XII века. Благодаря этому фасады вместо выстроенных в ряд закомар получают пирамидальное трехлопастное завершение. Фасад членится простыми широкими лопатками. Плоскости прясел в завершении могут получить несколько дополнительных изгибов, дробящих полукруг закомары и примыкающие угловые дуги. Такое решение уже имеют церкви конца XIII века — в Перынском скиту и на острове Липно. Из храмов XIV века наиболее известны Церковь Фёдора Стратилата на Ручью и церковь Спаса Преображения на Ильине улице. В Спасском храме кровля была положена не по изгибам сводов, а прямыми скатами, поэтому очертания фасадов получились треугольными. Эти же архитектурные традиции продолжились и в храмах XV века, например в церкви Петра и Павла в Кожевниках. В XVI столетии новгородские храмы переняли многие черты московской архитектуры, а позднее для них стали характерны общерусские черты храмовой архитектуры XVII века.

Москва

Успенский собор на Городке в Звенигороде. 1396-99 гг.

Успенский собор на Городке. Реконструкция первоначального облика Б. А. Огнева

Собор Рождества Богородицы в Савво-Сторожевском монастыре. 1405 год.

Троицкий собор Троице-Сергиевой Лавры. 1422 год.

Спасский собор Андроникова монастыря в Москве. 1425-27 гг.

В Московском и Тверском княжествах через длительный перерыв после монгольского нашествия возрождается каменное строительство. При этом Тверь опередила Москву, построив в 1285 году Спасо-Преображенский собор. Новые постройки были ориентированы на белокаменные храмы домонгольского периода, хотя с самого начала получили ряд собственных черт.

Первым каменным храмом Москвы стал заложенный в 1326 году Успенский собор — новый кафедральный собор русского митрополита (существовала версия более ранней постройки первого каменного храма). Заложенный митрополитом Петром, храм был закончен после его кончины. Ещё несколько церквей были возведены при митрополите Феогносте: церковь Иоанна Лествичника (1329), храм Спаса на Бору (1330), Архангельский собор (1333) и храм Богоявленского монастыря на посаде (1340). Все перечисленные постройки не сохранились, так как были позднее заменены новыми, более крупными зданиями[29]. Церковь Иоанна Лествичника представляла собой не обычный крестово-купольный храм, а башнеобразное сооружение «под колокола». Возможно, что в 1913 году в центре Соборной площади были обнаружены остатки именно этого здания, бывшего восьмигранным[30]. Таким образом, это пример иной типологии, существовавшей в церковной архитектуре Древней Руси.

- Успенский собор Москвы представлял собой небольшой четырёхстолпный храм с притворами, напоминающий в плане Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Уже в нем проявились новые черты московской белокаменной архитектуры, отличающие ее от владимирских построек домонгольского периода. Важнейшая из них — килевидная (заостренная) форма закомар и кокошников. Такую же форму получили завершения порталов и оконных проёмов московских храмов.

- Самыми ранними сохранившимися постройками являются небольшие храмы: Никольский в селе Каменское и Рождества Богоматери в Городне на Волге. Заграевский датировал их началом XIV века[30]. Никольская церковь интересна своим интерьером, в котором столбы раздвинуты и слились с углами здания. Благодаря этому получилось цельное крестообразное пространство.

Лучшие ранние московские постройки были возведены в конце XIV — первых десятилетиях XV века. Частично сохранилась церковь Рождества Богоматери в Московском Кремле (1393-94), построенная княгиней Евдокией и вошедшая в ансамбль Теремного дворца[31]. Полностью сохранились четыре собора этого времени.

- Самый ранний из них — Успенский собор на Городке в Звенигороде 1399 года. Храм имеет хоры, позднее исчезающие в московской архитектуре. Купол храма несколько смещён к востоку, так, что членения фасадов не вполне соответствуют реальной конструкции здания. Барабан купола высоко поднят, благодаря повышенным подпружным аркам. Стройные пропорции здания подчеркивались острыми завершениями закомар и утраченным в настоящее время рядом кокошников в основании барабана купола. Вместо аркатурно-колончатого пояса фасады членятся по горизонтали полосами орнаментальной резьбы, а по вертикали разбиты тонкими полуколонками. Собор выделяется среди других построек эпохи обилием изящного декора[32].

- Собор Рождества Богородицы, расположенный рядом с Звенигородом Савво-Сторожевского монастыря был построен около 1405 года. Он многим отличается от Успенского храма, обладая приземистыми пропорциями, сильно выступающими апсидами. Его фасады расчленены тяжёлыми лопатками. Однако между храмами есть и несомненное сходство: прежде всего, в килевидных формах закомар и порталов, в лентах орнамента на фасадах. Восстановленное при реставрации позакомарное покрытие, дополненное венцом кокошников в основании барабана и ещё четырьмя, поставленными по диагонали, придаёт храму особую нарядность. Между восточной парой столбов изначально существовала каменная алтарная преграда, закрытая теперь высоким иконостасом[33].

- Строитель звенигородских храмов князь Юрий Дмитриевич вместе со своим братом Московским великим князем Василием I в 1422 году строят каменный Троицкий собор на месте деревянной церкви Троице-Сергиева монастыря. Новый собор, в который были перенесены мощи преподобного Сергия, был расписан через несколько лет Андреем Рублевым. Он стал одним из важнейших храмов Московского княжества, а затем и всей России. Собор имеет неординарно решённый интерьер, в котором восточные столбы максимально приближены к алтарным апсидам, что вызвало сильное смещение купола в восточную сторону. Благодаря этому значительно расширился интерьер храма. При этом членение фасадов на прясла, завершённые закомарами, никак не соответствует расположению внутренних столбов, и сделано симметричным[34].

- Особняком стоит Спасский собор Андроникова монастыря в Москве, не похожий на другие храмы того времени. Вероятно, он был построен в 1425-27 годах (хотя существует версия строительства в 1390-е гг.). В настоящем виде храм представляет собой частично сохранившееся подлинное здание, восстановленное в первоначальных формах в ходе тщательно проведённых научных исследований[35]. Интерьер храма не имеет смещения столбов к востоку, благодаря чему внутренняя структура здания выражена внешними членениями фасадов. Уникален внешний вид собора. Угловые части сделаны пониженными, благодаря чему весь объем получает пирамидальное строение. Ветви креста значительно поднимаются над углами здания, а основание барабана образовано несколькими ярусами кокошников. Квадратное основание барабана имеет трёхлопастные завершения, верхние кокошники которых включены в первый восьмигранный венок, над которым поставлен второй, образованный кокошниками меньшего размера. Особенностью собора, поставленного на очень высокий подклет, являются также лестницы, ведущие к трём порталам храма[36].

Перестройка Московского Кремля при Иване III

Успенский собор Московского Кремля. 1475-79 гг.

Архангельский собор Московского Кремля. 1505—1508 гг.

Купол и своды Архангельского собора Московского Кремля. 1505—1508 год.

На развитие архитектуры русского храма огромное влияние оказал приезд итальянских зодчих, работавших в Москве и других русских городах в конце XV — первой трети XVI века.

- В 1472 году началось строительство нового Успенского собора вместо обветшавшего старого храма. По замыслу, храм должен был повторять в увеличенном размере Успенский собор Владимира, однако начатое русскими мастерами строительство было прервано обрушением доведённых до верха стен. Для продолжения работ Иван III пригласил итальянца Аристотеля Фиораванти, опытного строителя и инженера из Болоньи. Фиораванти сделал новый проект собора, строительство которого было завершено в 1479 году. Повторив узнаваемые детали образца — пятиглавие, позакомарное покрытие, аркатурно-колончатый фриз — он создал оригинальное здание, обладающее прежде неизвестными в России качествами. Храм Фиораванти трехнефный шестистолпный. Архитектор упростил структуру здания, убрав обходные галереи и сделав все нефы одинаковой ширины. Таким образом, интерьер членится на 12 одинаковых квадратных ячеек, пять из которых перекрыты куполами, а остальные — крестовыми сводами. Восточная пара столбов сделана прямоугольной, между ними возведена стенка, отделяющая алтарь. К ней крепится высокий иконостас. Столбы пространства наоса были сделаны круглыми, с базами и подобием капителей, что позволяет назвать их колоннами. Благодаря этому интерьер приобрел небывалую цельность и простор. К тому же он был хорошо освещен.

Хотя Фиораванти опирался на традиционную крестово-купольную структуру храма, его собор нельзя, строго говоря, назвать крестово-купольным. Интерьер храма — зальный. В нём не выделены центральный неф и трансепт. Успенский собор послужил образцом для строительства множества аналогичных храмов в городах и монастырях России на протяжении XVI—XVII вв. В них либо передаётся новая зальная структура интерьера, либо же он приближается к традиции крестово-купольных церквей.

- Интересно, что второй по размеру храм Московского Кремля — Архангельский собор — следует крестово-купольному типу. Его автором был другой итальянец — Алевиз Новый, закончивший строительство в 1508 году. Хотя внешне собор выделяется обильным ренессансным декором, его интерьер более русский. Нефы разделены крестовыми в сечении столбами. Пространственный крест выделен шириной и высотой. Стоящий на средокрестии главный купол подчёркнуто больше остальных.

Два других храма Кремля, возведённые в конце XV века, строились псковскими мастерами.

Благовещенский собор (1489 год) небольшой четырёхстолпный крестово-купольный храм, первоначально бывший трёхглавым. Его центральный купол высоко поднят на повышенных подпружных арках.

Ещё меньше Ризоположенская церковь, особенностью которой является отсутствие в конструкции сводов парусов.