Будухцы | это... Что такое Будухцы? (original) (raw)

| Будухи | |

|---|---|

| Самоназвание: | будад |

| Общая численность: | 10.000 |

| Расселение: | Азербайджан,Россия, |

| Язык: | Будухский язык |

| Религия: | Ислам |

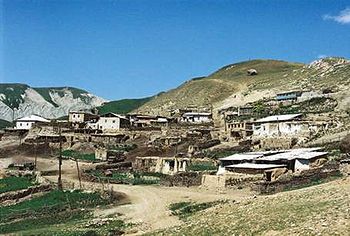

село Будуг

Будухи[1] (азерб. buduqlar - будуги, будухцы, будугцы, самоназвание будад) — народ восточного Кавказа. Общая численность — около 10000 ч. Будуги живут главным образом в селе Будуг Кубинского района, расположенном в 64 км к юго-западу от города Куба на склоне Бокового хребта Большого Кавказа в Азербайджане, небольшая группа будугов живет в российском Дагестане, главным образом в селе Гаракуре Ахтынского района.

Будуги говорят на будугском и на азербайджанском языке. Диалектов не имеет. Относится к шахдагской ветви лезгинской подгруппы дагестанской группы кавказской языковой семьи.

Вероисповедание - Ислам (суннитского толка).

Содержание

История

Расспростанено мнение, что будуги были одним из государствообразующих племен Кавказской Албании. Будуги имеют богатую историю. Сведения об этой народности встречаются в официальных документах сефевидских шахов, губинских ханов и российских царей, различных исторических трудах (А.Бакиханов, Ф.Шнитников, И.Гербер, Ф.Симонович, И.Березин).

Село же Будуг впервые упоминается на рубеже XVI и XVII веков в документе о его передаче в качестве лена Улуг Ага бею и Неймат бею. В 1607г. шах Аббас I возложил управление Будугом на Мелика Ади, представители рода которого управляли селом вплоть до середины XIX века. Будугские беки были одним из трех бекских родов, официально получивших право на бекство в Губинском ханстве.

В течение XIX в. численность населения Будуга колебалась от 2300 до 3500 человек. По официальным статистическим данным 1839 года, в с. Будуг имелись 286 хозяйств с 1095 душами мужского населения, в 1863 г. – 329 хозяйств с 2155 душами, а в 1870 г. – 393 хозяйства с 2411 душами населения обоего пола.

Издавна будугам приходилось покидать родное село из-за недостатка пахотных земель и селиться на окружающих территориях. В районах Мушкур, Шабран и др. будугскими переселенцами заложены новые поселки типа «оба», или «гышлаг» – Велиоба, Гаджиоба, Шерифоба, Азизоба, Гарадаг-лыоба, Гаджиханоба, Гырхлароба, Рамазангышлагы, Сухтекелегышлагы, Чиловгышлагы, Гаджиалибей, Агьязы-Будуг, Дигях-Будуг, Далигая, Пирусту, Ага-лыг, Ялавандж и др. Все эти отселки Будуга, находящиеся в окружении азербайджанских селений, со временем утратили прежний этнический облик.

Сведений о политических событиях, связанных с будугами, немного. Среди них борьба будугских «беглецов» против шаха Надира, бегство в Будуг в 1796 году губинского хана Шейхали и его переезд в Мискиндже.

Быт и культура

Испокон веков ведущей отраслью хозяйства в селе Будуг в силу естественно-климатических условий этого района было животноводство, в первую очередь овцеводство. Полеводство и садоводство было развито у будугов, переселившихся в прибрежные районы. Недостаток пахотных земель приводил к тому, что земледелие не обеспечивало минимума, необходимого для пропитания сельчан.

Материальная культура и быт будугов имеют много общего с азербайджанцами и другими народами Кавказа. Главным продуктом питания у будугов служило мясо овец и коз. Ели также говядину, мясо буйволов, диких коз (туров) и зайцев. Подобно другим мусульманам Азербайджана, будуги не употребляли в пищу свинину и конину. Излюбленным мясным блюдом служила баранина в свежем и сушеном виде. Под влиянием азербайджанцев они заготовляли на зиму «бастырму». Для этого нарезанное кусками мясо солили, а затем, перемешав его с измельченными душистыми травами, складывали в большие глиняные кувшины и зарывали в землю для того, чтобы оно оставалось в прохладе. Под влиянием азербайджанской кухни широко распространены такие блюда, как долма, шашлык, люля-кебаб, плов и др.

Облик будугского жилища зависел от климатических условий и наличия строительных материалов. Для самого села Будуг характерен двухэтажный дом с хлевом для скота внизу и жилыми помещениями на верхнем этаже. Такие дома часто имели крытый внутренний двор, составлявший нижний этаж. Кроме фундаментальных постоянных жилищ с каменной или сырцовой кирпичной кладкой имелись также сезонные плетеные жилища на летних пастбищах и землянки («газма») на зимовках, с отверстием-дымоходом, с земляным полом и потолком.

С началом распространения городской культуры во второй половины ХIХ века стали меняться планировка и внешний облик домов. Вместо традиционных отверстий для света стали устраивать большие застекленные окна, галереи и балконы. У зажиточных хозяев застилались дощатые полы и потолки, в комнатах расставлялись различная мебель, зеркала, умывальники. Дома зажиточных отличались от домов бедняков большим числом жилых комнат, украшенных резьбой, а также особо красочным оформлением кунацких. У людей состоятельных жилые комнаты убирались коврами и сумахами. В нишах лежали свернутые постельные принадлежности. На полу, на коврах разбрасывались подушки, для гостей на стенах развешивалось холодное и огнестрельное оружие, на полках – «рэф» стояла привозная фабричная посуда.

Традиционная одежда очень схожа с одеждой других горских народов Азербайджана. Мужская одежда будугов состояла из нательной и верхней рубахи, штанов («шалвар»), бешмета, чухи, бурки, папахи, шубы («кавал») с обыкновенными и ложными декоративными рукавами. Обувались главным образом в чарыки. Представляет интерес и шерстяная узорчатая обувь, называемая «кемечар» или «шатал». Состоятельные мужчины особое внимание уделяли чухе с газырями и папахе. Чуху шили по возможности из покупного сукна («махуд»), а папаху - из лучших мерлушек. На чуху и бешмет надевали пояс. На поясе спереди обязательно подвешивали кинжал.

Женская традиционная одежда по покрою и типологии не отличалась от горских народов Кавказа, особенно губинской зоны Азербайджана. Она состояла из нательной рубахи («перем»), штанов, платья («булаша»), верхней одежды – архалыг («валчаг»). Обувью будугских женщин служили кожаные поршни («шалмар»), вязаная обувь («кемачар»), шерстяные носки с узорами, а также чувяки, башмаки и сапожки. Поверх архалука зимой женщины носили шубы. Зажиточные семьи изготовляли женские шубы из дорогих выделанных шкурок. Верхняя одежда женщин имела серебряные украшения и монеты. На шее носили бусы, на кистях рук – браслеты, на пальцах – серебряные кольца, а у богатых – золотые. Женские серебряные пояса пользовались большим спросом. Праздничные наряды как у мужчин, так и женщин отличалась от повседневной одежды качеством материи и обилием украшений.

Библиография

- Vaqif Buduqlu-Piriyev. Buduq və buduqlular. Bakı, 1994, 138 səh.

- Qəmərşah Cavadov. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları. Bakı, Elm, 2000, 440 səh.

- Алиев К. К вопросу о племенах Кавказской Албании. – Исследования по истории и культуре народов Востока. М. – Л.., 1960, 18 с.

- Легкобытов В. Кубинская провинция. – ОРВЗК, ч. IV, СПб, 1836.

- Шнитников Ф. Описание Кубинской провинции 1832 г. – История, география и этнография Дагестана. М., 1958.

- Шахбазов И.Г. Материальная культура народов шахдагской группы в ХIX - начале XX в. (автореф., кандидатская диссертация), Баку, 1981.

- Народы Кавказа, Т. II, М, 1962, 129 стр.

Ссылки

- Международный Азербайджанский журнал IRS-Наследие

- Этнический состав Азербайджана (по переписи 1999 года)

Примечания

См. также

Нахско-дагестанские народы

Wikimedia Foundation.2010.