Варфоломей (Городцов) | это... Что такое Варфоломей (Городцов)? (original) (raw)

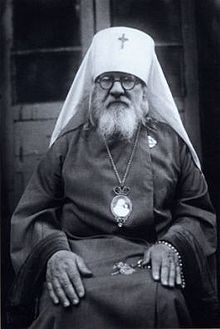

| Митрополит Варфоломей | |

|---|---|

|

|

| 3-й Митрополит Новосибирский и Барнаульский | |

| 26 июля 1943 — 1 июня 1956 | |

| Церковь: | Русская православная церковь |

| Предшественник: | Сергий (Васильков) |

| Преемник: | Нестор (Анисимов) |

| Имя при рождении: | Сергей Дмитриевич Городцев |

| Рождение: | 5 июля 1866 |

| Смерть: | 1 июня 1956 Новосибирск |

| Принятие монашества: | 29 мая 1942 |

| Епископская хиротония: | 31 мая 1942 |

Митрополи́т Варфоломе́й (в миру Сергей Дмитриевич Городцев (Городцов); 5 июля 1866, село Позднее Михайловского уезда Рязанской губернии — 1 июня 1956, Новосибирск) — епископ Русской православной церкви; с 26 февраля 1943 года архиепископ (с 24 апреля 1949 года — митрополит) Новосибирский и Барнаульский.

Содержание

Семья

Родился в семье священника. Его отец, Дмитрий Андреевич, первым в Рязанской губернии ещё до отмены крепостного права основал школу для обучения грамоте приходских детей.

Братья:

- Павел Дмитриевич — протоиерей, богослов.

- Александр Дмитриевич — российский оперный певец и общественный деятель.

Сёстры: Анна, Мария, Феодосия, Варвара.

Образование

Окончил Рязанскую духовную семинарию (1886 год), Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия (1890 год). Учился вместе с будущим Патриархом Сергием (Страгородским). Магистр богословия (тема диссертации: «Книга Иова (Опыт библейско-психологического обозрения содержания книги)»). Доктор богословия (1951 год).

Священник

С 1890 года — помощник инспектора Могилёвской духовной семинарии. Сотрудничал в «Могилевских епархиальных ведомостях».

Служение в Грузии

11 декабря 1892 года рукоположен во диакона, а 13 декабря во иерея, назначен в Александро-Невского храм города Тифлиса. С 1 января 1893 года — заведующий Второй миссионерской (Казанской) церкви Тифлиса. На момент его назначения церковь была деревянной, барачного типа. В 1893—1894 годы вместо неё был построен каменный храм. В 1903 году возведён в протоиереи. С 28 декабря 1905 года, одновременно, законоучитель и инспектор классов Иоанникиевского епархиального женского училища.

Являлся председателем миссионерского братства, председателем епархиального училищного совета, благочинным русских церквей, законоучителем школы слепых, почётным членом Тифлисского патриотического общества (наиболее активной и крупной монархической организации на Кавказе). Публиковался в «Духовном вестнике Грузинского Экзархата». Был противником автокефалии Грузинской церкви, в январе 1907 года был тяжело ранен шестью пулями в результате покушения, совершенного противником русского влияния в Грузии.

В последние годы жизни в Грузии был настоятелем церкви святого благоверного князя Михаила Тверского в Тифлисе.

Аресты, ссылки, лагерь

После провозглашения автокефалии Грузинской церкви был вынужден покинуть Тифлис, с 1918 года служил в Баку в церкви в так называемом «черном городе». В 1923 году был арестован и выслан в Уфу. После пересмотра дела в 1924 году направлен в Соловецкий лагерь особого назначения, где составил акафист святому митрополиту Филиппу, одобренный находившимися вместе с ним в заключении епископами. После отбытия наказания в Соловках, с 1926 до начала 1931 года находился в ссылке в Барабинском округе Западно-Сибирского края. В 1931 году был определён на жительство в город Богучар Воронежской области.

Служение в Подмосковье

С 1935 года — приходской священник в Клинском районе Московской области. В этот период часто общался с Патриаршим местоблюстителем митрополитом Сергием (Страгородским). Во время Великой Отечественной войны храм, в котором он служил, был сожжён немецкими войсками. Также пожар уничтожил дом, в котором жил священник, все его книги и рукописи.

Архиерей

29 мая 1942 года пострижен в монашество. 31 мая 1942 года хиротонисан во епископа Можайского, викария Московской митрополии. Хиротония состоялась в городе Ульяновске, где в эвакуации находился митрополит Сергий (Страгородский). 1 июня 1942 года возведён в сан архиепископа за многолетнию пастырскую деятельность.

Служение на Новосибирской кафедре

С 26 июля 1943 года — архиепископ Новосибирский и Барнаульский, управляющий Иркутской епархией и временно управляющий Омской епархией. Находился на Новосибирской кафедре до своей кончины.

Весной 1943 года направил пасхальное приветствие Патриарху-Католикосу Грузинской церкви Каллистрату, с которым находился в дружеских отношениях во время своего служения в Грузии. В этот период молитвенно-каноническое общение между Русской и Грузинской церквями отсутствовало, Русская церковь не признавала автокефалию Грузинской. В письме, в частности, признавал, что до 1917 года «_великодержавные тенденции и правящей русской церковной власти, и нас — рядовых священников — могли производит на грузинских патриотов впечатление отрицательного характера_». Это выдержанное в примирительных тонах послание способствовало примирению двух церквей в октябре 1943 года.

Участник Поместного собора Русской православной церкви в сентябре 1943 года, на котором митрополит Сергий был единогласно избран Патриархом. В 1947—1948 годах также управлял Владивостокской епархией.

В 1947-х годах добился возвращения верующим мощей святителя Иоанна Тобольского.

С 24 апреля 1949 года — митрополит. В 1950—1951 годах также управлял Семипалатинской епархией.

Верующие считали его человеком подвижнической жизни, прозорливым старцем. Был скромен и доступен для прихожан, но при этом весьма требователен к себе и к духовенству, когда речь шла о соблюдении обрядности, канонических правил, порядка церковной службы (выступал против любых её сокращений) и христианской морали.

Неоднократно обращался с призывами к верующим родителям, чтобы они побуждали детей посещать церковь, учить молитвы, изучать Закон Божий и сами приводили своих детей в церковь для совершения обрядов крещения. Прекратил такие призывы после получения указаний Священного Синода в 1948 году (такие указания рассылались по всем епархиям и вытекали из требования властей по пресечению миссионерской деятельности Церкви).

В 1949 году уполномоченный Совета по делам Русской православной церкви при Новосибирском облисполкоме Созоненок в секретной характеристике на владыку написал:

Часто служил в Вознесенском кафедральном соборе Новосибирска, посещал приходы своей обширной епархии (только в 1944—1948 годах посетил свыше 20 приходов, причём некоторые из них по 2-3 раза). По его инициативе было зарегистрировано значительное количество приходов, активно поддерживал ходатайства верующих об открытии церквей и молитвенных домов. По мнению уполномоченного Созоненка, владыка считал, что «_как духовный наставник он не будет угоден Богу и не заслужит почетного места при загробной жизни, если не будет все время ревностно служить и отдавать свои силы на служение Богу и оставит духовенство и верующих вверенной епархии без своего руководства и наставничества_». За несколько месяцев до смерти, будучи уже 89-летним старцем, выезжал из Новосибирска в Алтайский край для отпевания священника.

Почётный член Московской духовной академии (1949 год). Автор акафистов святому апостолу Варфоломею, святому первомученику и архидиакону Стефану, службы святителя Иоанну Тобольскому.

Похоронен в пределе преподобного Серафима Саровского Вознесенского кафедрального собора Новосибирска.

Труды

Автор многих трудов, в том числе:

- Вторая миссионерская церковь в г. Тифлисе. Тифлис, 1897.

- Мысли пастыря о некоторых изречениях святого апостола Павла, относящихся к пастырскому служению. Тифлис, 1903.

- Пастырь проповедник по св. Иоанну Златоусту. Тифлис, 1903.

- Как надо понимать возглас священника на утрени: «Слава Тебе, показавшему нам свет». Тифлис, 1903.

- Мысли о самоубийстве. Посвящается учащейся молодёжи. Тифлис, 1908.

- Из духовного наследия Митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея. Дневник, послания, проповеди, статьи. К 40-летию со дня кончины. // Вступительная статья и примечания протоиерея Бориса Пивоварова.— Новосибирск, 1996.

- Размышления о создании в себе «внутреннего человека».

- О пастырском служении по св. апостолу Павлу.

- Объяснение чуда исцеления Гадаринских бесноватых.

Ссылки

- Подборка материалов о митрополите Варфоломее на сайте Новосибирской епархии

- Бочкарёв В. «По характеру человек прямой, свои мысли и желания высказывает прямо, не дипломатничает» // Журнал Московской Патриархии, 1999, № 6

- Степанов А. Варфоломей, митрополит Новосибирский и Барнаульский

- Варфоломей (Городцов) на сайте «Русское Православие»

Wikimedia Foundation.2010.