Российский музыкант (original) (raw)

Авторы :

НОВЫЙ ГОД В КОНСЕРВАТОРИИ

№1 (1411), январь 2025 года

Большой музыкальный фестиваль «НОВЫЙ ГОД В КОНСЕРВАТОРИИ» – событие, ставшее доброй новогодней традицией в Alma mater. С 2016 г. он ежегодно проводится в концертных залах консерватории, собирая на сцене ведущих звезд мировой классической музыки. Начинаясь до нового года, череда концертов фестиваля не прекращается и в году наступившем, словно знаменуя процесс перехода из старого года в новый. Не стал исключением и Фестиваль 2024/2025, проходивший с 24 декабря по 13 января.

В этом году Фестиваль открыл праздничный спектакль-концерт «Взошла звезда Вифлеема» по мотивам Рождественского вертепа. В канун католического Рождества слушателей поздравили барочный консорт « Tempo restauro » (музыкальный руководитель и дирижер – Мария Максимчук) и солисты оперной труппы МАМТ им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко – Евгения Афанасьева (сопрано) и Михаил Басенко (тенор). Рождественскую проникновенность концерту придало появление на сцене Детского хора МАМТа (хормейстеры – Татьяна Леонова и Алла Байкова). В программе были представлены песни из разных уголков мира: славянские колядки, канадские кэролы, французские ноэли, староирландские и старошотландские рождественские гимны, греческие рождественские хоралы, испанские и португальские рождественские песни. Органично скрепила воедино составляющие концерта доцент МГК Мария Максимчук – автор сценария и вступительного слова.

29 декабря в Рахманиновском зале состоялся концерт «Фортепианный фейерверк. Фортепиано от 2 до 8 рук». Обширную концертную программу из сольных и ансамблевых номеров представили молодые пианисты консерватории: Виктория Баскакова, Симон Бюрки, Энджел Вонг, Фатима Дзусова, Елизавета Засимович, Хадижа Исрапил, Фарук Калайджи, Алихан Кундухов, Ли Тяньюй, Ли Юйцзе, Елисей Мысин, Ян Никович, Кирилл Роговой, Туна Туней, Даниил Цветков, Чжан Цзячуань, Лу Чжэхёнг, Мариамна Шерлинг и Антон Яшкин. В игре «от 2 до 8 рук» сольное исполнение оказалось на высоте, а игра в ансамблях удивила своей эффектностью.

31 декабря состоялось сразу несколько концертов. В Малом зале с новым годом слушателей поздравили органисты консерватории – студенты проф. Р.К. Абдуллина Бобир Мирсаидов, Евфросиния Мурашкина, Макарий Чирков и Мария Шорохова, студентка проф. А.С. Семёнова Александра Середа, студенты доц. А.М. Шмитова Анастасия Малых и Андрей Шейко, студенты старшего преп. А.Ю. Черток Пантелеймон Бызов, Анастасия Климчук, Анастасия Манелова и Ана Лаура Санчес. В концерте приняли участие хореографический ансамбль « Time of dance » (руководитель – Наталья Кайдановская), а также Людмила Ляхова (меццо-сопрано) и Александр Бородулин (кларнет). Прозвучали сочинения К. Жервеза, П. Аттеньяна, И.С. Баха, Ф. Листа, К. Сен-Санса, Ж. Бизе, М.Э. Босси, П. Чайковского.

«Новогодний концерт оказался очень теплым и праздничным. В зале был аншлаг, зрители очень тепло принимали нас и других исполнителей. Танцевать под орган оказалось необычным опытом: как правило роль сопровождения у нас берет на себя барочный оркестр. Наш ансамбль исполнил танцевальную сюиту: entr é e (общий танец), канарио (танец двух девушек с одним партнером), павану, гальярду и в завершение ансамблевую чакону. Эта сюита стала для концерта заключительной и оказалась очень эффектной. Нас несколько раз вызывали на поклоны. Выступать на таком важном концерте за несколько часов до Нового года для меня было большой честью. Я очень рада, что это произошло. Выступление в Малом зале вывело ансамбль на новый уровень: обычно, на кафедральных концертах, мы выступаем в Рахманиновском зале. А теплый прием публики был очень приятен мне как исполнителю», – поделилась участница ансамбля « Time of dance », музыковед IV курса Светлана Бондаренко.

Также 31 декабря (РЗК, 15:00) состоялся концерт «Флейтовая феерия» с уже традиционным выступлением квартета флейт «Сиринкс» (Святослав Голубенко, Ирина Еленевская, Анастасия Козлова, Мария Урыбина) и Московского флейтового ансамбля. В нем также приняли участие бас-кларнетисты Евгений Варавко и Александр Филатов. Программа вечера порадовала слушателей редкими сочинениями – произведениями К. Рейнеке, Д. Раттера, Г. Маклернона, К. Зграя, Е. Магалифа, И. Ежека, В. Гаврилина, В. Скобёлкина, А. Позина, Л. Ризвановой.

В 19:00 в рамках концерта «Музыкальные шедевры» на сцену Рахманиновского зала вышел инструментальный ансамбль « I Fiori » (художественный руководитель и солистка – Анна Савкина). Коллектив с поэтичным названием «Цветы» (в переводе с итальянского) преподнес слушателям красочный музыкальный «букет» – от доклассических сочинений до произведений композиторов-романтиков и импрессионистов.

В Концертном зале им. Мясковского в 14:00 программу «С Новым годом!» представили молодые солисты Баин Исакова (скрипка), Глеб Прошутинский (скрипка), Ангелина Семина (фагот), Матвей Плеханов (тромбон), Георгий Мазуров (фортепиано) и Никита Засыпкин (виолончель). Наряду со «шлягерами» (такими, как «Элегическая песнь» Чайковского и «Рапсодия в стиле блюз» Гершвина) исполнялись и редко звучащие произведения: «Вариации на тему ариетты Дж.Б. Перголези» для фагота и фортепиано О. Нуссио, «Дивертисмент» для двух скрипок и фортепиано И. Фролова, «Кузины» Г. Кларка для трубы, тромбона и фортепиано.

В 19:00 в том же зале в концерте «Рождество от виртуозов» за несколько часов до 2025 года музыкальное поздравление передал слушателям дуэт Галина Бойко (сопрано) и Василий Сальников (фортепиано). Исполнялись Пять хоральных прелюдий И.С. Баха в транскрипции Ф. Бузони, мотет В.А. Моцарта Exsultate , jubilate, Пять пьес из цикла «Рождественская елка» Ф. Листа, «Святки» С. Ляпунова и Тема с вариациями П. Чайковского.

В Новом, 2025 году фестиваль продолжился 3 января выступлением в РЗК ансамбля «Telemann Consort Moscow» (художественный руководитель – Валерий Прошутинский) с программой «Отражение двух эпох: барокко и классика». Представителями эпохи барокко в концерте стали А. Корелли, А. Вивальди, Г.Ф. Телеман, И.А. Хассе, Г.Ф. Гендель. «Классикой» же явились не сочинения композиторов эпохи классицизма, а произведения П. де Сарасате, П. Чайковского, С. Прокофьева, И. Фролова.

6 января, в православный Рождественский сочельник, в этом же зале с концертом «Шедевры вокальной музыки» выступили бас Даниил Акимов (победитель I Всероссийского конкурса «Звезды EXEED ») и тенор Жуйсяо Чжан (руководитель – проф. П.И. Скусниченко). Партию фортепиано исполнила Алина Смирнова. Прозвучали любимые публикой фрагменты вокальных сочинений Г. Доницетти, Дж. Верди, А. Дворжака и П. Чайковского.

В завершение фестиваля – 13 января, в Старый Новый год – ансамбль «Студия новой музыки» поздравил слушателей концертом « Happy New Music !». Солисты коллектива исполнили как известные, так и редко звучащие пьесы XX-XXI веков. Музыканты представили камерную музыку, находящуюся на стыке жанров, стилей и направлений.

«“ Happy New Music !” – концерты, которые ансамбль “Студия новой музыки” проводит каждый Старый Новый год, начиная с 2013 года. На этих концертах звучит музыка современных композиторов Европы, США и России, часто совсем неизвестных здесь. И только формат новогоднего концерта позволяет включить ее в наши программы. Это не значит, что в слово happy вкладывается какой-то смысл, обозначающий некую облегченную версию new music. Она вполне серьезна, несмотря на то, что может быть полна, например, социальной иронии — таковы “Фасады” Уолтона, обработанные для декламатора и ансамбля дирижером Сергеем Акимовым. Кстати, партию декламатора исполнял он сам. – рассказывает ведущий концерта, старший научный сотрудник Центра современной музыки МГК Фёдор Софронов. – Программа “ H appy new music ” чаще всего виртуозна, поскольку многие композиторы – еще и выдающиеся исполнители, как Гаспар Кассадó, Хайнц Холлигер, или она написана для необычных составов, как Suite Off Pist Сванте Хенрисона. Но главное – _программу для новогоднего концерта составляют сами исполнители. Это их выбор, это то, что они хотят преподнести публике…_».

В первом отделении концерта прозвучали III и IV части Сонаты для скрипки и фортепиано Ивана Соколова в исполнении Екатерины Фомицкой и Моны Хабы, Studie f ü r Mehrklang для гобоя соло Хайнца Холлигера в исполнении Анастасии Табанковой, _Vent_Дэвида Ланга для флейты и фортепиано в исполнении Марины Рубинштейн и Наталии Чекркасовой, Elegy for Mippy II для тромбона соло Леонарда Бернстайна в исполнении Алексея Полехина, Mystery Sonatas : №6, Before Glory Дэвида Ланга в исполнении Варвары Косовой, Фасады для чтеца и ансамбля Уильяма Уолтона из четырех частей (в аранжировке Сергея Акимова).

Второе отделение составила музыка Джорджа Крама (Night Music II для скрипки и фортепиано в исполнении Елены Перервы и Софьи Исрафиловой), Сванте Хенрисона (Suite Off Pist для кларнета и виолончели в исполнении Игната Красикова и Дарьи Луценко), Гаспара Кассадо (Соната в старинном испанском стиле для виолончели и фортепиано в исполнении Ольги Галочкиной и Моны Хабы) и Томаса Адеса (Catch для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано в исполнении Игната Красикова, Варвары Косовой, Дарьи Луценко и Наталии Черкасовой).

«Новый год в консерватории» – не только полномасштабный фестиваль, но и одно из самых громких новогодних музыкальных поздравлений. Из года в год в канун Нового года в консерваторских стенах собирается огромное количество увлеченных музыкой людей: исполнителей, слушателей, иногда – композиторов. Но даже с боем курантов публика не расходится, предвкушая новые концерты. От лица участников Фестиваля 2024/2025 нам хотелось бы заранее пригласить всех на следующий. Встреча Нового года в консерватории может стать незабываемым событием!

София Фокина,

студентка IV курса, НКФ

Фото концерта «Фортепианный фейерверк» (29.12, РЗ) – Денис Рылов

Концертные афиши фестиваля – Сергей Баронов

БОЛЬШОЕ ЧУДО ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ СЛУШАТЕЛЕЙ

№1 (1411), январь 2025 года

Перед Новым годом и детям, и взрослым хочется сказки… Так, прогулявшись по украшенной огнями Большой Никитской улице, маленькие слушатели и их родители пришли за волшебством в Московскую консерваторию – услышать концертное исполнение оперы Льва Книппера «Маленький принц».

13 декабря к 6-ти часам вечера Рахманиновский зал наполнил гул. Слышался детский гомон, который стих лишь тогда, когда на сцену в рамках просветительской программы «Большая музыка для маленьких» поднялась автор проекта «Опера – детям» Ксения Бондурянская. В этот раз она подготовила для зрителей не одно, а сразу три чуда.

Первое чудо, пожалуй, способно впечатлить не только любителей музыки, но и самых строгих профессионалов. Речь идет об организации постановки оперы, которая была написана еще в прошлом веке, и которую ждала непростая сценическая судьба. Сам композитор говорил: «Мне иногда кажется, что кроме «Полюшка» от меня останется только «Маленький принц». Поэтому мысль о том, что я не смогу его услышать, для меня нестерпима». Эти слова оказались пророческими: сказка прозвучала лишь единственный раз уже после смерти композитора, а ноты произведения вскоре после постановки сгорели при пожаре. Организаторы проекта «Опера – детям» обнаружили авторскую партитуру оперы, написанную Книппером от руки. После этого началась длительная предрепетиционная стадия: подготовки клавира и переложения для камерного ансамбля большей части сцен оперы. Эта кропотливая работа была поручена молодому московскому композитору Андрею Артемову, и он справился с ней блестяще, проявив особую ювелирную тщательность и вдохновение.

Второе чудо сменило разговоры в зале полной и внимательной тишиной, что является большой редкостью для детских концертов. Ксения Бондурянская начала свой рассказ о главных героях представления, об истории создания и жанре оперы, а также об истории реконструкции. Она не обошла стороной и главных авторов вечера: Антуана де Сент-Экзюпери и Льва Книппера. Их непростая судьба сама по себе способна заворожить любого слушателя. Писатель-летчик и композитор-разведчик – настоящие герои, достойные подражания; люди высокого духа и железной воли, большие интеллектуалы и большие деятели. И неспроста люди такой жизненной мудрости обратились к, пожалуй, самым главным читателям, зрителям и слушателям – к детям. Они создали для них свои самые значительные шедевры. Захватывающее повествование, снабженное фотографиями авторов (в том числе детскими!) и авторскими иллюстрациями Сент-Экзюпери, стало большим подспорьем для понимания и позволило приблизить героев даже к самым маленьким слушателям.

Третье и самое главное чудо — уже само представление. «Маленького принца» Книппера вернее будет назвать музыкально-драматической сказкой, поскольку она сочетает в себе черты оперы и театрального спектакля. В концертном исполнении все участники находились на сцене, все они – герои. По левую руку от зрителей располагались инструменталисты под руководством Ирины Копачевой-Куровской. Музыка Книппера в их исполнении удивляла пластичностью, звукоизобразительностью – она сама по себе уже о многом говорила. По правую руку, за столом, сидел рассказчик – сам Сент-Экзюпери: все отметили поразительное сходство Артема Затиева с молодым писателем. Его мягкая речь пронизывала всю оперу и перемежалась с пением и репликами других героев — сам рассказчик то и дело становился непосредственным участником действия, придавая спектаклю многомерность.

В центре зала происходило само действо. Да, именно действо, поскольку концертное исполнение силами режиссера Ольги Полторацкой было театрализовано. Герои были в костюмах и ярко выделялись на фоне инструменталистов; они ловко перемещались по сцене, и пюпитры были практически незаметны. В качестве сопровождающего реквизита весьма символически были выбраны детские игрушки: самолет рассказчика, коробка с барашком, счеты Делового человека – они для любого ребенка всегда гораздо больше, чем просто игрушки. Ко всему прочему представление сопровождалось выведенным на большой экран мультфильмом на основе рисунков Сент-Экзюпери – так маленьким слушателям было легче следить за повествованием.

Каждый герой был удивительно органичен в своем образе. Маленький принц в исполнении Василисы Шаплыко – сама непосредственность. Певица замечательно передала всю палитру таких разных, стремительно сменяющихся детских эмоций: радость и оживление при встрече с автором, гнев, когда рассказчик не хотел отвечать на вопросы о барашке, изумление и восхищение перед Розой, скука и недоумение от встречи с обитателями других планет – теми самыми карикатурными взрослыми… Король (Кирилл Капачинских), правящий всей вселенной и отдающий «разумные» повеления, приковал к себе внимание царственными длинными нотами (музыка словно рисовала, насколько великим и важным он себя считает). Деловой человек Эрнеста Сулейманова навязчиво считал звезды в своих бесконечно повторяющихся одинаковых фразах. Влюбленный в себя Честолюбец (Владимир Болтенко) так и заходился самовосхвалением в длинных распевах и уже настолько казался смешным, что даже понравился сначала Маленькому принцу («здесь повеселее, чем у остальных»). Но все они – «странный народ, эти взрослые»…

И совершенно по-другому смотрелись друзья главного героя: добродушный Лис (еще одно амплуа Эрнеста Сулейманова), попросивший Маленького принца приручить его и сам же страдающий от этого; прекрасная Роза (Аполлинария Фролова) с теплым, бархатным меццо-сопрано, которая, однако, весьма своевольна — зачастую недовольна, требовательна и капризна. Музыкальный язык Книппера отнюдь не прост, к тому же опера написана на прозаический текст, что создает дополнительные сложности для певцов. Неоценимая заслуга подготовки исполнителей к выступлению принадлежит главному концертмейстеру проекта – Антонине Кадобновой.

По итогу представления – овации и длительные поклоны. Атмосфера чудес передалась каждому, и единственное, что хочется пожелать организаторам и исполнителям – представить полную версию спектакля. Будем ждать с нетерпением…

Дана Денисова,

аспирантка НКФ

Фото Эмиля Матвеева

ТОНКИЙ СЛУХ И МУЗЫКАЛЬНАЯ ЧУТКОСТЬ

№1 (1411), январь 2025 года

10 декабря 2024 года исполнилось пять лет с тех пор, как не стало музыковеда Елены Исааковны Гординой, работавшей на кафедре истории зарубежной музыки Московской консерватории с 1970-го года. Именно в этот день кафедра истории зарубежной музыки при содействии коллег и учеников Елены Исааковны провела музыкальное собрание, по традиции – в стенах Овального зала Музея Н.Г. Рубинштейна.

**П**амятные музыкальные собрания помогают не забывать горячо любимых учителей и коллег, напоминать об их научных трудах, не теряющих своей актуальности. Вечера памяти Надежды Сергеевны Николаевой, Ирины Васильевны Коженовой собирали многих учеников, блестящих нынешних педагогов Московской консерватории, готовых поделиться интереснейшими воспоминаниями из профессионального и личного общения. Так было и на этот раз.

Вечер открывала его инициатор – доктор искусствоведения, профессор Е.М. Царёва. Как рассказала сама Екатерина Михайловна, их с Еленой Исааковной связывала не только полувековая профессиональная, но и личная дружба. Тяжелая травма, полученная в молодости, существенно снизила круг ее общения, физическую, но не научную активность. Область научных интересов Елены Исааковны раскрывает её как неординарную личность. Диссертационное исследование было посвящено композиторской школе Балканских стран первой половины ХХ века. Детально проработанная тема нашла отражение в ряде научных статей и учебных пособиях, таких как «Музыкальная культура Сербии, Хорватии, Словении» (2008), раздел «Композиторы Югославии» в издании «Музыка ХХ века» (1987). В ее работах представлено творчество Якова Готоваца, Милана Ристича, Стевана Христича, Петара Конёвича, Йосипа Славенского и других. Серия статей по музыке Балканских стран и их композиторов представлена в Музыкальной энциклопедии, выпускавшейся в 1976-1982 годах, а также Музыкальном энциклопедическом словаре (1990).

Восхищения заслуживает ее кропотливый труд по расшифровке текстов лекций своего учителя Ю.А. Фортунатова. Подготовленные Еленой Исааковной к выходу в свет его «Лекции по истории оркестровых стилей: воспоминания о Ю.А. Фортунатове» выдержали уже два издания. В последние годы научные интересы Е.И. Гординой сконцентрировались вокруг творчества Клаудио Монтеверди: учебное пособие «Монтеверди. Мантуанские шедевры» хорошо известно студентам Московской консерватории, начиная с 2017 года. В нем она уделила большое внимание одному из своих любимейших произведений – «Вечерне Пресвятой Богородицы». Как подчеркнула Е.М. Царёва, Елену Исааковну всегда отличал тонкий музыкальный слух и музыкальная чуткость.

Благодаря видеорассказу, подготовленному доцентом Д.Р. Петровым, слушатели живо представили, какой она была в жизни, в кругу близких друзей. Благодаря выступлению М.А. Гайкович, ныне зав. отделом культуры «Независимой газеты», все присутствующие узнали Елену Исааковну как педагога с твердым характером, которому безгранично благодарна ее ученица за то, что она помогла ей состояться как ученому. С теплом вспоминал об ушедшей коллеге и заведующий кафедрой, профессор М.А. Сапонов.

Музыкальное приношение во многом перекликалось с научными интересами Е.И. Гординой. В начале программы солисты МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Мария Макеева (сопрано) и Наталья Владимирская (меццо-сопрано) при участии Дмитрия Максименко (орган) и Елизаветы Алексеевой (теорба), солистов барочного консорта Tempo Restauro под руководством Марии Максимчук, замечательно разыграли десятую картину из второго действия последней оперы Монтеверди «Коронация Поппеи», когда Арнальта убаюкивает Поппею колыбельной «Спокойно спи, Поппея». Затем в исполнении Ансамбля старинной музыки Monte Verde (Александра Гребенюкова, альт, руководитель; Илья Мельников, тенор; Александр Гребенюков, тенор; Александр Гордон, баритон; Влад Вусик, лютня) прозвучали мадригал «Vieni Imeneo» из первого действия «Сказания об Орфее» и « Fugge il verno dei dolori » из « Scherzi musicali a tre voci » Клаудио Монтеверди.

Доцент Павел Седов (скрипка) и Ирина Седова (фортепиано), в прошлом ученики Е.И. Гординой, в память о педагоге исполнили одни из самых проникновенных произведений. Larghetto Бетховена (II часть Концерта для скрипки с оркестром ре мажор), полное мягкой лирики, прозвучало как выражение глубокой признательности ученика своему учителю.

Прелюдия, Сарабанда и Жига Баха из Сюиты для виолончели соло № 1 соль мажор (BWV 1007) в исполнении доцента Олега Бугаева перенесли слушателей далеко от земли. Казалось, что бархатные звуки виолончели проникали в каждую клетку тела и преображали все существо. Скорбь, боль отступали перед величием гармонии мироздания. С баховской сюитой перекликалась проникновенно исполненная доцентом Геннадием Акинфиным Пассакалия соль минор для скрипки соло с программным названием «Ангел-хранитель» из цикла «Розарий» (Rosenkranzsonaten) Г.И. Ф. фон Бибера. Программу старинной музыки оттенили ария «Music for a while» Генри Пёрселла из музыки к драме «Эдип» и ария «Pietà, Signore» (приписывается А. Страделле) в исполнении студента МГК Данила Сахарова (класс проф. А.П. Мартынова) и Людмилы Духан (фортепиано). В заключении вечера музыка Франсиса Пуленка вернула слушателей в ХХ век. Татьяна Родионова (ассистент-стажер, фортепиано) и Яна Иванченко (сопрано) разыграли редко звучащий в концертных залах цикл Пуленка «Четыре детских песни». Артистизм певицы и тонко детализированная интерпретация пианистки позволили прикоснуться к радужному миру детства с его улыбками и волшебством.

Доцент А.А. Сафонова, кафедра истории зарубежной музыки

ПРИНОШЕНИЕ ГЛИНКЕ

№1 (1411), январь 2025 года

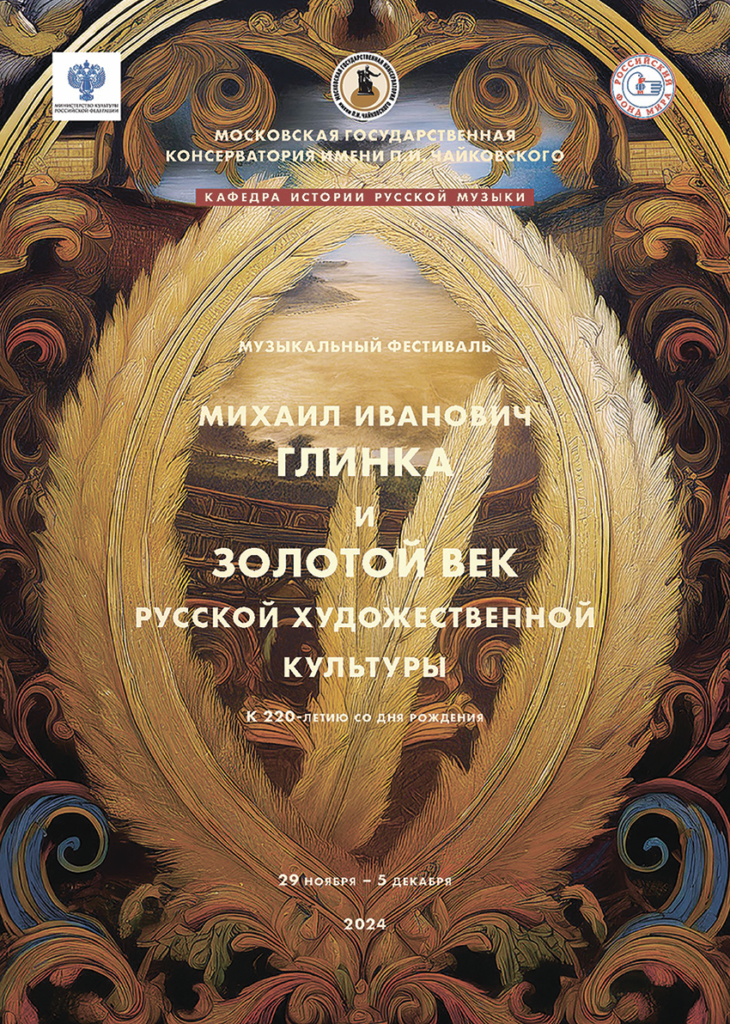

Прошедший год ознаменовался 220-летием со дня рождения М.И. Глинки. Московская консерватория приняла участие в юбилейной эстафете, охватившей многие города России, и весь сезон радовала слушателей яркими событиями. В их числе – масштабные мероприятия, подготовленные кафедрой истории русской музыки, которые не только принесли новые встречи с сочинениями композитора, но и позволили отразить актуальное состояние научной интерпретации его наследия (см., в частности, «РМ», 2024, №6 и №9).

Буклет фестиваля

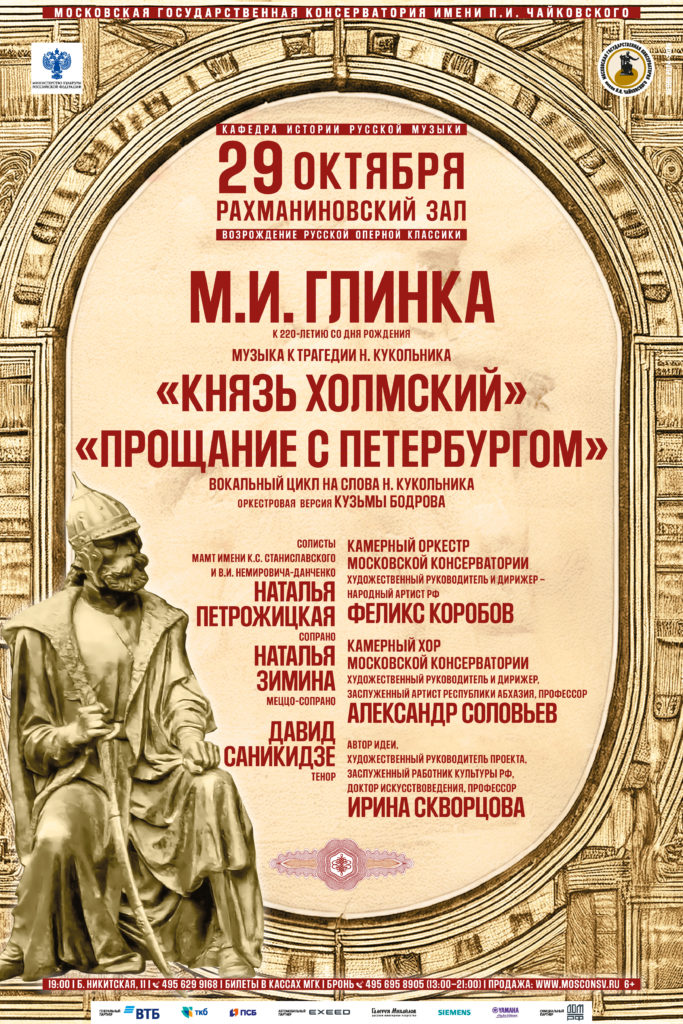

29 октября 2024 года в Рахманиновском зале, в рамках многолетнего творческого просветительского проекта профессора И.А. Скворцовой «Возрождение русской оперной классики» состоялось исполнение музыки М.И. Глинки к трагедии Нестора Кукольника «Князь Холмский» и премьера оркестровой версии вокального цикла «Прощание с Петербургом».

Продолжением юбилейных глинкинских торжеств стал музыкальный фестиваль «Михаил Иванович Глинка и Золотой век русской художественной культуры», проходивший с 29 ноября по 5 декабря в камерных залах консерватории. Три концертные программы фестиваля были призваны отразить разные грани творческой деятельности композитора, представить многоликую жанровую и тембровую палитру его наследия.

Первый концерт – «Встречи в музыкальной гостиной», состоявшийся 29 ноября в Концертном зале имени Н.Я. Мясковского, перенес собравшихся в атмосферу традиционных русских музыкальных собраний начала ХIХ века. Ранняя неоконченная Соната для альта и фортепиано и Патетическое трио для кларнета, фагота и фортепиано прозвучали в исполнении воспитанников консерватории: Ирины Сабовой и Артура Юдина, Ксении Мельник, Максимилиана Катенина и Софьи Азен.

Иван и Юлия Покровские, Наталья Галишникова, Микаэл Самсонов, Павел Степин, Сергей Воронов

На концерте «Память сердца» 4 декабря в Рахманиновском зале слушатели смогли познакомиться с самым масштабным камерным сочинением Глинки – Большим секстетом для фортепиано и струнных, с блеском исполненным Иваном и Юлией Покровскими, Натальей Галишниковой, Микаэлом Самсоновым, Павлом Степиным и Сергеем Вороновым. В интерпретации Марии Федоровой прозвучал Ноктюрном для арфы Es-dur. Версию известного романса «Сомнение» для баса, виолончели и фортепиано представили Валентин Азаренков, Кира Степина и Полина Свиридовская. Камерный хор Московской консерватории под управлением профессора А.В. Соловьева выступил с разнообразной программой, включившей не только широко известную Херувимскую песнь Глинки, но и раритетные переложения для хора его оригинальных ансамблей – Трио и Квартета, а также Пролог на кончину императора Александра I и восшествие на престол императора Николая I для тенора, хора и фортепиано. Солировал Артем Попов, партию фортепиано исполнил Михаил Кривицкий.

Заключительным аккордом фестиваля стал концерт 5 декабряв Малом зале консерватории– «Приношение М.И. Глинке». Его программа состояла, прежде всего, из транскрипций для органа сочинений как самого композитора, так и его современников: К.А. Булгакова и В.Ф. Одоевского. Хотя известно, что Глинка сам не писал для органа, но он испытывал к инструменту большой интерес, восхищался игрой виртуозов, великолепно импровизировал.

Автором неординарной идеи концерта и многих из прозвучавших этим вечером переложений выступил доцент кафедры органа и клавесина, а также и кафедры композиции, Д.В. Дианов. Транскрипции сочинений Глинки для органа соло и в ансамбле прозвучали в исполнении Анны Куликовой, Дарьи Упиной, Александра Панова, Александры Максимовой, Нелли Ефимовой и самого Данияра Дианова. Также состоялась мировая премьера Фантазии Д. Дианова на темы Глинки для виолончели, органа и фортепиано, с успехом представленная Ольгой Мохначевой, Александрой Максимовой и Владимиром Скомороховым.

Украшением концерта и естественным дополнением органной программы стали духовные сочинения М.И. Глинки, А.А. Алябьева и Г.Ф. Львовского для хора без сопровождения, безукоризненно и вдохновенно исполненные Молодежным хором Научно-творческого центра церковной музыки Московской консерватории (художественный руководитель коллектива – Народный артист России, заведующий кафедрой хорового дирижирования, профессор Л.З. Конторович). Дирижировал Михаил Котельников.

Ксения Мельник, Максимилиан Катенин, Софья Азен

Молодежный хор Научно-творческого центра церковной музыки. Дирижер Михаил Котельников

Ирина Сабова и Артур Юдин

Симптоматично, что наследие Глинки оказалось одной из магистральных тем Международной научной конференции «Русская музыка и музыкальная наука в глобальном мире», проходившей в Консерватории в дни фестиваля, с 4 по 6 декабря. Многоплановость личности композитора, его тесная связь с национальными традициями и существенные европейские влияния стали предметом исследовательских размышлений. Доклады, посвященные осмыслению многолетнего опыта исполнительской интерпретации сочинений Глинки, наряду с актуальными проблемами композиторского стиля, позволили сформировать свежий взгляд на феномен его творчества.

М.И. Глинку часто называют классиком русской музыки. Слово «классический» в переводе с латинского означает «образцовый», то есть сохраняющий актуальность на протяжении длительного времени. Именно таков Глинка! Отрадно наблюдать за живой слушательской реакцией: переполненные залы и длительные овации свидетельствуют о неподдельном интересе и своевременности его музыки.

Доцент Н.Д. Свиридовская,

кафедра истории русской музыки

Фото Дениса Рылова и Зои Комлевой

Авторы :

Возрождение русской оперной классики

№9 (1410), декабрь 2024 года

ВОССОЗДАВАЯ РУССКУЮ ИСТОРИЮ…

29 октября в Рахманиновском зале Московской консерватории в рамках просветительского проекта «Возрождение русской оперной классики» состоялся концерт, посвященный 220-летию со дня рождения Михаила Ивановича Глинки. Проект возник в 2016 году по инициативе заведующей кафедрой истории русской музыки Московской консерватории, доктора искусствоведения, профессора И.А. Скворцовой.

Рахманиновский зал – место особенное. На протяжении многих десятилетий слушатели имеют возможность знакомиться с концертными программами как выдающихся деятелей музыки, признанных мастеров, так и молодых талантливых исполнителей, которые только начинают свой путь. Этот вечер объединил на сцене и тех, и других. Публике была представлена новая программа, состоявшая из двух весьма редко исполняемых произведений М.И. Глинки, созданных на слова Нестора Кукольника_:_ музыка к трагедии «Князь Холмский» и вокальный цикл «Прощание с Петербургом» в оркестровой версии.

Проникнуться многогранной и совершенной музыкой Глинки и познакомиться с этими редко исполняемыми, практически забытыми шедеврами слушателям помогли постоянные участники проекта, творческие коллективы нашей Alma Mater – Камерный оркестр Московской консерватории (художественный руководитель и главный дирижер Народный артист России, доцент Ф.П. Коробов) и Камерный хор Московской консерватории(художественный руководитель и главный дирижер профессор А.В. Соловьёв). С оркестром и хором выступили замечательные вокалисты: солисты МАМТ имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Наталья Петрожицкая (сопрано), Наталья Зимина (меццо-сопрано) и студент вокального факультета Консерватории Давид Саникидзе (тенор).

«Князь Холмский» – это гениальное произведение, образец зрелого стиля Глинки, принадлежащий ко времени совершеннейшего развития его таланта. По каким-то необъяснимым причинам оно практически не входит в концертный репертуар, его очень редко можно услышать со сцены. Музыковед Иосиф Райскин в своих размышлениях о малоизвестных творениях композитора задавал вопрос: «Любите ли вы Глинку?». И сам же отвечал на него: «Какой же русский не любит “Жизнь за царя”, “Руслана и Людмилу”, “Камаринскую”, “Вальс-фантазию”… Но не все вспомнят музыку к “Князю Холмскому”, которую Чайковский назвал “симфоническим чудом”. Странная, необъяснимая судьба!»

Разработка афиши и буклета – Сергей Баронов

Прозвучавшие в этот вечер две жемчужины Глинки – «Князь Холмский» и «Прощание с Петербургом» – явились блестящим продолжением серии сочинений, возвращенных на музыкальную сцену творческим коллективом проекта «Возрождение русской оперной классики». Среди них были «Орфей» Евстигнея Фомина, «Сын-соперник» Дмитрия Бортнянского, «Рафаэль» Антона Аренского, «Карантин» Алексея Верстовского, «Скупой рыцарь» Сергея Рахманинова, «Сказание о граде Великом Китеже и тихом озере Светояре» Сергея Василенко. В этом году, почти два века спустя с момента сочинения, современному слушателю удалось услышать «Князя Холмского» Глинки, прикоснуться к этому «симфоническому чуду» и насладиться гениальной музыкой русского классика.

В первой части программы, после увлекательного вступительного слова профессора И.А. Скворцовой, художественного руководителя проекта, были исполнены все восемь музыкальных номеров из драмы «Князь Холмский»: увертюра; антракт ко второму действию, два вокальных номера – «Еврейская песня Рахили» и «Песня няни Ильиничны» с хором; антракт к третьему действию и «Сон Рахили»; антракты к четвёртому и пятому действиям.

В основе сюжета – исторические события: борьба Руси против Ливонского ордена в 1470-е годы. Действие разворачивается сначала в рыцарском замке, а затем во Пскове. Исторически достоверную атмосферу Древней Руси, колорит средневекового города, башни Псковского Кремля, сцены сражений и городского вече, воссозданные по летописным сводам и рукописям, и даже образ молодого московского воеводы, князя Даниила Дмитриевича Холмского, присланного Иваном III возглавить псковское войско, – все это можно было увидеть во время звучания музыки на огромном экране, размещенном над сценой.

Проникновенные голоса солистов и музыка оркестра, то парадная, бурная и драматичная, то лиричная и задушевная, погружали собравшихся в красоту этой инструментальной драмы, которую А.Н. Серов назвал одним из капитальнейших творений великого русского композитора. Высокий уровень вокального мастерства и профессионализм музыкантов, их самоотдача не оставили равнодушным никого из слушателей в зале. Подтверждением тому был постоянный шквал аплодисментов не только после завершения всей музыкальной драмы, но и в конце каждого из ее номеров.

Сценическая судьба трагедии Кукольника сложилась не очень удачно. Его стихотворный текст оказался тяжеловесным и трудным для восприятия, он не произвел должного впечатления на публику. В результате дивная музыка Глинки по мастерству, несомненно, в разы превосходящая поэтический текст Кукольника, оказалась несправедливо забыта. Тем более приятно было наблюдать, как замечательное сочинение благодаря научной и источниковедческой работе инициативной группы педагогов кафедры истории русской музыки – профессора И.А. Скворцовой, доцентов Н.В. Гурьевой, Д.И. Топилина и сотрудника факультета А.А. Дамарской, а затем и силой вдохновения и творческой самоотдачей музыкантов-исполнителей, – снова предстало перед слушателями во всей своей красе и многогранности.

В прекрасно иллюстрированном буклете, специально изданном к этому особенному музыкальному вечеру, отмечаются парадная триумфальность, неистовое буйство в драматических красках, очаровательные лирические темы, эпический размах, героическая бравурность в симфонических решениях Глинки, которые поражают своей многогранностью. Действительно, композитор стремился передать и воссоздать дух исторического времени укрепления Великого Княжества Московского.

Заложенная в опере «Жизнь за царя» (1836) народно-патриотическая тема спустя четыре года продолжилась в «Князе Холмском» (1840). Здесь она получила новое развитие и интересное сюжетное воплощение: в переплетении героических эпизодов и народных сцен с кознями врагов, с мыслями об отречении от отечества, с подкупами и хитроумными планами ливонцев, а также с яркой, запутанной любовной линией и сопутствующими ей обольщениями, колдовскими чарами, коварством Адельгайды и самоубийством несчастной Рахили… А после всего произошедшего – с возмездием Ивана III и наступлением долгожданного примирения.

Вторая часть концерта была посвящена премьерному исполнению вокального цикла «Прощание с Петербургом» в новой – оркестровой версии. Известно, что Глинка задумал и написал цикл быстро, летом того же 1840-го года, действительно намереваясь вскоре покинуть северную столицу. Параллельно он уже увлеченно работал над «Русланом». Впервые в истории русской вокальной лирики композитор писал именно цикл – серию романсов, объединённых одной темой, единой поэтической основой и названием.

Уникальность исполненного в Рахманиновском зале цикла М.И. Глинки – в оркестровой версии вместо фортепианного сопровождения. Это стало возможным благодаря таланту и мастерству композитора, доцента кафедры композиции К.А. Бодрова, который сделал замечательную оркестровку всего цикла: соединил традиции глинкинского оркестра – знаменитую легкость оркестровки – с реалиями современного звукового пространства. Кузьма Бодров тонко прочувствовал, что оркестр Глинки во многом предвосхитил импрессионистическую красоту последующей эпохи и изумительно точно рассчитал звуковой баланс расширенного состава Камерного оркестра и Камерного хора в акустике Рахманиновского зала с эмоционально насыщенной партией главного героя.

Огромная заслуга в оглушительном успехе премьерного исполнения оркестровой версии «Прощания с Петербургом» и всей концертной программы принадлежит опытному и талантливому дирижеруФеликсу Коробову, гордости Московской консерватории. Оркестр под его руководством весь вечер царил на сцене: замечательно исполнил воссозданную партитуру драмы «Князь Холмский», чутко и проникновенно аккомпанировал певцу в «Прощании с Петербургом».

Все двенадцать романсов прозвучали в одном концерте полностью, циклом, следуя подряд номер за номером. Это само по себе редкость, ведь такое исполнение предполагает не только большое мастерство вокалиста, но и его выносливость – и физическую, и эмоциональную. Переключаться солисту приходилось буквально «на лету» – в короткой паузе, а иногда и без нее, пока оркестр играет вступление к следующему номеру – очередной истории любви и ревности или размышлению и воспоминанию.

В этот вечер разнохарактерные романсы цикла «Прощание с Петербургом» блестяще исполнил студент Давид Саникидзе (класс проф. А.П. Мартынова; концертмейстер-репетитор Людмила Духан). Солист, без преувеличения, поразил публику своим безупречным вокальным мастерством, глубоким погружением в образ и, тем самым, сумел нарисовать перед слушателями картины странствий и скитаний, красоту русской природы и колорит дальних стран. Ему удалось выразить весь спектр разнообразных человеческих эмоций, которые Глинка вложил в свои камерные вокальные шедевры.

В конце программы слушателей в зале ждал сюрприз: во время исполнения заключительной «Прощальной песни» на сцену вновь вышел и присоединился к солисту Камерный хор Московской консерватории. Его хормейстером в этот вечер выступал Тарас Ясенков. Яркие хоровые акценты внесли торжественность, звонкость и мощь в звуковую палитру исполнявшихся партитур, а слаженное исполнение хоровых партий, великолепная артикуляция и позитивные эмоции студентов-хористов стали украшением вечера.

Заключительный номер с хором внес в финальную композицию цикла «Прощание с Петербургом» ликующее настроение, воспевая радость дружбы. Это яркое и вдохновенное звучание явилось достойным завершением уникального концерта, все участники которого не только показали высочайший уровень исполнительского мастерства и профессионализма, но и донесли до поклонников глинкинского таланта его абсолютную любовь к отечественной истории и культуре, к русской природе и человеку.

Хочется выразить огромную благодарность всем участникам и организаторам проекта, особенно Ирине Арнольдовне Скворцовой, благодаря которой великие, но забытые образцы русского сценического искусства много лет подряд обретают в Московской консерватории новую жизнь и вновь становятся доступны почитателям русской музыки.

Артём Паламарчук, студент НКФ Доцент Н.В. Гурьева, кандидат искусствоведения

Фото Дениса Рылова

Рождение новых звезд

№9 (1410), декабрь 2024 года

28 октября состоялся финал Второго всероссийского конкурса для студентов высших музыкальных учебных заведений «Звезды EXEED » . Конкурс, организованный Московской консерваторией совместно с ее официальным партнером, премиальным автомобильным брендом EXEED , прошел в Малом зале, открыв публике новые имена.

Конкурс стал успешным продолжением сотрудничества EXEED и Московской консерватории, которому уже исполнилось два года. За это время бренд оказал неоценимую поддержку нашей Alma Mater. Именно благодаря команде бренда EXEED в Рахманиновском зале установили портативный орган, а старинный клавесин, принадлежащий композитору Андрею Волконскому, отреставрировали. На концерте-презентации в честь этого события выступила победительница первого конкурса «Звезды EXEED »,скрипачка София Яковенко, причем с амбассадором EXEED, скрипачом Вадимом Репиным – студентка Московской консерватории впервые вышла на одну сцену с прославленным артистом.

В этом году EXEED провел реконструкцию трех томов уникальной рукописной коллекции западноевропейской музыки позднего Возрождения и барокко представителя старинного дворянского рода и любителя музыки Александра Скарятина, переданной в 1888 году Московской консерватории. Также EXEED сейчас занимается реставрацией рояля музыковеда и педагога Юрия Фортунатова – инструмента фирмы Stenway & Sons, хранящегося в музее имени Н.Г. Рубинштейна.

Благодаря EXEED молодые исполнители, учащиеся консерватории, неоднократно получают возможность выступать в концертных программах EXEED не только в Москве, но и в регионах – в Калининграде, Сочи. Проекты бренда без преувеличения дают путевку в жизнь студентам Московской консерватории, а для держателей автомобилей, постоянных клиентов EXEED – возможность услышать талантливую молодежь.

На конкурс «Звезды EXEED» в этом году поступило более 100 заявок, из которых эксперты выбрали 18 участников: по три в каждой номинации. В этом году конкурс включал в себя шесть номинаций: фортепиано, сольное пение, скрипка, виолончель, медные духовые инструменты и деревянные духовые инструменты. Последние были введены в программу конкурса впервые.

Молодые исполнители состязались с утра до позднего вечера в Малом зале: каждый конкурсант как соло, так и в дуэте со своими концертмейстерами представлял программу, состоящую из двух контрастных сочинений XVIII-XX веков. Прозвучали произведения Моцарта, Шопена, Листа, Равеля, Чайковского, Рахманинова, Свиридова, в которых исполнители раскрыли выразительные возможности своих инструментов и продемонстрировали свое мастерство. Финал конкурса транслировался в прямом эфире благодаря съемке Телевидения Московской консерватории: число зрителей превысило 60 тысяч.

Членами жюри в этом году стали ведущие российские музыканты, педагоги Московской консерватории. Пианистов оценивали профессора А.А. Писарев, А.Б. Диев, виолончелистов – профессор И.И. Гаврыш и доцент О.Б. Галочкина, исполнителей на медных духовых инструментах – профессора Э.Б. Юсупов и А.О. Корнильев, исполнителей на деревянных духовых инструментах – профессора А.М. Голышев, М.В. Урман, вокалистов – профессора П.И. Скусниченко и Е.И. Скусниченко, скрипачей – профессора В.М. Иванов и М.В. Федотов. Председателем Оргкомитета выступил ректор Московской консерватории, профессор А.С. Соколов, заместителем председателя – скрипач Вадим Репин, председателем Экспертного совета – профессор И.А. Скворцова.

На торжественной церемонии награждения, состоявшейся после очных прослушиваний, были объявлены имена финалистов и победителей, которым вручили памятные дипломы и денежные сертификаты. «Сегодняшний праздник – это наша новая традиция, которая обязательно будет продолжаться», – подчеркнул ректор А.С. Соколов и добавил, что финалисты и победители конкурса будут участвовать в будущих совместных проектах консерватории и бренда EXEED.

Победителями Второго всероссийского конкурса стали пианист Александр Мартьянов, виолончелист Богдан Ефремов, баритон Максим Морозов, трубач Ильяс Невретдинов, флейтист Петр Худоногов, скрипачка Мария Артеева. Мария также получила специальный приз от Московской консерватории – сольный концерт в одном из ее камерных залов. Еще одну награду – приз зрительских симпатий – забрал скрипач Александр Полторацкий. Финалистами в номинации «деревянные духовые инструменты» были названы Игорь Смалий и Елизавета Тананыкина, в номинации «медные духовые инструменты» – Степан Смирных и Полина Щербакова, в номинации «виолончель» – Михаил Пейсель и Андрей Гуськов, в номинации «скрипка» – Александр Полторацкий и Артур Кришчян, в номинации «фортепиано» – Максим Ли и Виталий Петров, в номинации «сольное пение» – Мария Мальцева и Максим Шабанов.

Конкурс «Звезды EXEED» завершился на самой торжественной ноте, собрав на одной сцене участников, членов жюри и команду организаторов. В этот вечер в стенах Московской консерватории родились новые звезды исполнительского искусства, чьи имена обязательно зажгутся на музыкальном небосводе.

Доцент Я.А. Кабалевская, член оргкомитета Конкурса

Международная «Вахта памяти»

№9 (1410), декабрь 2024 года

«Братских народов союз вековой!…»

С 14 по 16 сентября Московская консерватория и РАМ имени Гнесиных провели очередную совместную «Вахту памяти» по местам боев 8-й Краснопресненской дивизии, в составе которой воевали музыканты-добровольцы, многие из которых погибли.

В этом году «Вахта памяти» прошла с международным участием и была приурочена к 80-летию освобождения республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, а также к 25-летию со дня подписания президентами России и Беларуси Договора о создании Союзного государства и посвящена грядущему празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Программа «Вахты» традиционно началась с выступления в Смоленске. По словам ректора Московской консерватории, профессора А.С. Соколова, «Смоленск – это один из центров русской культуры. Это родина моего деда, писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова. Смоленская земля дорога консерваторцам – в Великую Отечественную войну здесь воевали наши студенты и педагоги. И мы надеемся, что наше многолетнее творческое сотрудничество будет продолжаться и развиваться».

На сцене концертного зала Смоленской областной филармонии, постоянного партнера Московской консерватории, состоялся концерт, на котором выступили солисты и ансамбли двух московских вузов: проф. Екатерина Скусниченко (сопрано), доц. Николай Агеев (кларнет), преп. Александра Котляревская (фортепиано), женский вокально-хоровой ансамбль «VIRIBIS» под художественным руководством дирижера Марии Клюевой (в его составе студенты Московской консерватории и Музыкального училища при РАМ им. Гнесиных), ст. преп. Андрей Дубов (фортепиано), преп. Никита Говоров (балалайка), дуэт «Fusion» (Илона Савина, аккордеон и Никита Украинский, баян), преп. Максим Павлов (сольное народное пение), Квартет саксофонистов «Academic Quatro» (Леонид Друтин, Сергей Прашкович, Давид Турсуматов, Илья Харлов).

На концерте, который прошел в рамках гастрольной программы «Молодые звезды Московской консерватории» при поддержке Министерства культуры РФ и «Росконцерта», прозвучала также премьера сочинения композитора Артема Ананьева Хорал «Памяти…» на стихи А.Т. Твардовского, уроженца Смоленщины, в исполнении Камерного хора Московской консерватории под управлением профессора А.В. Соловьева. В качестве эпиграфа композитор использовал пророческие слова Твардовского из поэмы «Василий Теркин», написанной в 1943 году:

«Не зарвемся, так прорвемся, Будем живы — не помрем. Срок придет, назад вернемся, Что отдали – все вернем».

На следующий день студенты и педагоги музыкальных вузов впервые с 1986 года посетили белорусский город Кричев, где расположен памятник «Поющие», установленный в честь консерваторцев Александра Окаёмова и Геннадия Лузенина. Когда началась война, артисты ушли в народное ополчение, не воспользовавшись консерваторской бронью, и стали бойцами Батальона имени П.И. Чайковского. Батальон разгромили немцы, и оставшиеся в живых добровольцы попали в плен. Так Лузенин и Окаёмов очутились в Кричевском лагере смерти, где вели активную подпольную борьбу. Фашисты узнали об их деятельности, и в феврале 1943 года артистов-подпольщиков расстреляли. Их подвиг помнят и чтят потомки и на русской, и на белорусской земле.

Делегацию из Москвы с большим теплом встретила администрация Кричевского района. «Приветствую гостей из России на Белорусской земле», – со вступительным словом обратился к гостям председатель Кричевского райисполкома Андрей Седуков. Он отметил, что как в Великую Отечественную войну советский народ сохранял единство в борьбе с врагом, так и сегодня белорусы и россияне в едином кулаке не дадут переписать историю, не допустят, чтобы родную землю топтали и унижали.

Возле памятника прошел торжественный митинг с возложением цветов и театрализованным представлением учащихся Кричевских школ. Прозвучал и знаменитый «Орленок» композитора Виктора Белого на стихи Якова Шведова, – песня, первым исполнителем которой был Александр Окаёмов. Акция продолжилась в Районном центре культуры г. Кричева совместным концертом творческих коллективов Московской консерватории, РАМ имени Гнесиных, Белорусской государственной академии музыки и Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской академии музыки.

В процессе «Вахты памяти» ее участники также посетили экскурсии в Музее А.Т. Твардовского и в Музее М.И. Глинки в Смоленской области.

Фрагменты записи мероприятий прошедшей «Вахты памяти» войдут в создаваемый к юбилею Победы документальный фильм «Музы не молчат» – совместную работу Медиадепартамента Московской консерватории и Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова.

Доцент Я.А. Кабалевская, Руководитель «Вахты памяти» Московской консерватории Фото Эмиля Матвеева

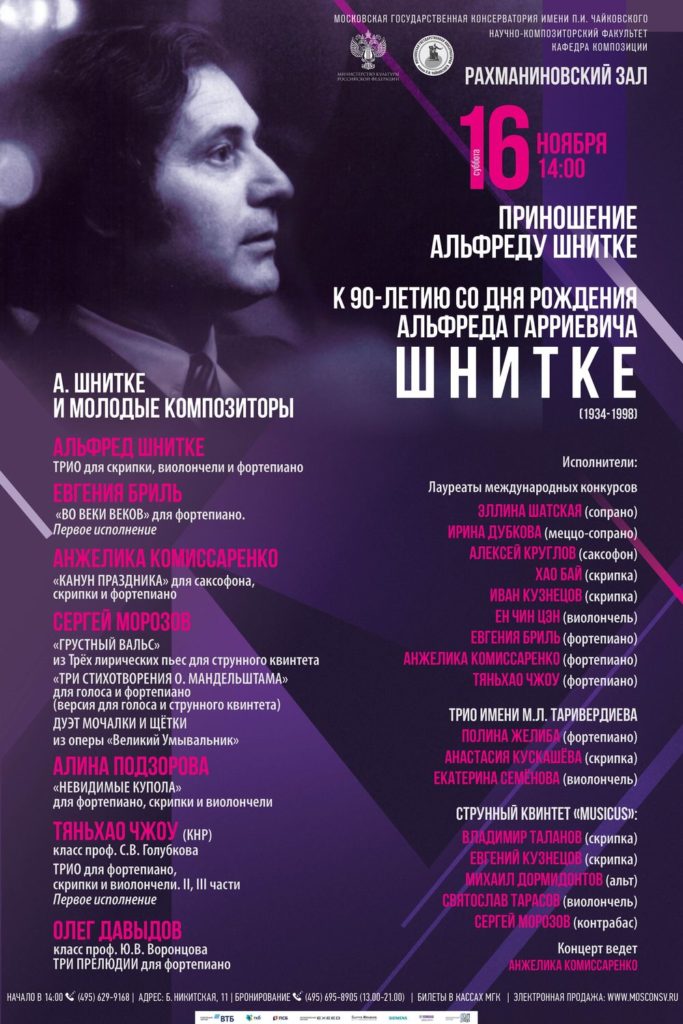

Альфред Шнитке и молодые композиторы

№9 (1410), декабрь 2024 года

Ирина Дубкова, Эллина Шатская, Сергей Голубков, Струнный квинтет MUSICUS

16 ноября 2024 года в Рахманиновском зале консерватории состоялся концерт «Приношение Альфреду Шнитке», посвященный 90-летию со дня рождения выдающегося композитора XX века, одного из корифеев современной академической музыки Альфреда Гарриевича Шнитке (1934–1998).

На афише концерта, организованного Научно-композиторским факультетом (координатор Концертного сектора профессор С.В. Голубков), можно было прочитать: «А. Шнитке и молодые композиторы». В исполнении великолепных инструменталистов и вокалистов, лауреатов всероссийских и международных конкурсов, были представлены произведения Шнитке и молодых авторов – педагогов, выпускников и студентов Московской консерватории.

Первое отделение концерта открыла продолжающая лучшие традиции современной академической музыки композиция для саксофона, скрипки и фортепиано «Канун Праздника» Анжелики Комиссаренко в роскошном исполнении Алексея Круглова, Ивана Кузнецова и автора – новую версию сочинения украсила вступительная импровизация. Затем прозвучали Трио для скрипки, виолончели и фортепиано Альфреда Шнитке (авторская версия Трио для скрипки, альта и виолончели), справедливо считающееся одной из вершин камерного наследия композитора, и «Невидимые купола» для скрипки, виолончели и фортепиано Алины Подзоровой – четырехчастная композиция, созданная в рамках программы Союза композиторов России «Ноты и квоты». Мастерское воплощение этих произведений Трио им. М.Л. Таривердиева (Полина Желиба, фортепиано, Анастасия Кускашëва, скрипка и Екатерина Семёнова, виолончель), покорило слушателей глубиной, чувственностью и техническим совершенством.

Второе отделение началось Тремя прелюдиями для фортепиано Олега Давыдова (класс проф. Ю.В. Воронцова) в блистательном авторском исполнении. Вслед за ними прозвучала премьера виртуознейшего Трио для скрипки, виолончели и фортепиано (II и III части) Тяньхао Чжоу (класс проф. С.В. Голубкова). Интерпретация сочинения студента из КНР китайскими музыкантами (Хао Бай, Ен Чин Цэн и автор) была очень тепло принята взыскательной публикой.

Достойным завершением концерта стало выступление Струнного квинтета «MUSICUS» (Владимир Таланов, скрипка, Евгений Кузнецов, скрипка, Михаил Дормидонтов, альт, Святослав Тарасов, виолончель и Сергей Морозов, контрабас), великолепно исполнившего произведения Сергея Морозова. Это были «Грустный вальс» из цикла «Три лирические пьесы» для струнного квинтета, вокальный цикл «Три стихотворения Осипа Мандельштама» («Бессонница», «Ленинград», «На луне») в версии для сопрано и струнного квинтета (солистка Эллина Шатская), премьера накануне завершенной композиции «Стихи Ду Фу, отправленные Клингзору» для меццо-сопрано и струнного квинтета на текст Германа Гессе (солистка Ирина Дубкова) и, «на десерт» – Дуэт Мочалки и Щетки (Э. Шатская и И. Дубкова) из оперы «Великий Умывальник», воспринятый слушателями с неподдельным энтузиазмом. Музыкантам удалось в полной мере раскрыть художественное разнообразие музыки, а также подчеркнуть преемственную связь исполненных сочинений с отдельными образцами творчества Альфреда Шнитке.

Как всегда, элегантно вела программу вечера доцент А.В. Комиссаренко, создавая совершенно неповторимую атмосферу. Концерт получился интересным и разнообразным. Он запомнился поистине многообещающим потенциалом представителей молодого поколения современной композиторской и исполнительских школ. Быть непосредственным и самостоятельным в своем творческом развитии – лучшее приношение памяти Альфреда Гарриевича Шнитке!

Григорий Амосов доктор физико-математических наук, профессор кафедры методов современной математики МФТИ/МИАН, ведущий научный сотрудник Математического института имени В.А. Стеклова РАН

Говорят слушатели:

Благодарим за концерт, впечатления незабываемые! Очень грамотно составлена программа: одно произведение едва ли не шокирует, другое, наоборот, расслабляет и позволяет погрузиться в медитацию – как, например, «Невидимые купола» Алины Подзоровой. Не знаю почему, но мне показалось, что эту музыку написала композитор с тонкой чувственной натурой: запомнились нежные созвучия в изумительном исполнении Трио имени М.Л. Таривердиева, в воображении возникали картины горных пейзажей и рассвета в поле, когда только занимается день… Струны души откликались!

Хочется отметить также Трио Тяньхао Чжоу – очень энергично и с большим мастерством играли это произведение китайские музыканты, интересно было слушать их игру в сплоченном музыкой ансамбле.

Композиции Сергея Морозова заставляли то улыбнуться, то прослезиться. Во время исполнения вокального цикла «Три стихотворения Осипа Мандельштама» иногда возникали мурашки, настолько глубоко певице удалось воплотить музыкально-поэтические образы. Очень забавным получился дуэт Мочалки и Щетки из оперы «Великий Умывальник», хотелось бы услышать эту оперу на одном из следующих концертов или в детском музыкальном театре. В целом произведения Сергея Морозова воспринимались сравнительно легко, как вокально-инструментальный «мини-спектакль», вызывавший самые разнообразные эмоции и ставший прекрасным завершением концерта: это было красиво (и визуально, и на слух), артистично, местами иронично, иногда смешно и очень талантливо!

Анастасия Сергеева и Ирина Мельникова, выпускницы ГИТИСа

Отзвуки театра

№9 (1410), декабрь 2024 года

8 ноября в Рахманиновском зале Московской консерватории состоялся концерт «Отзвуки театра», посвященный 95-летию со дня рождения Эдисона Денисова. Исполнял программу ансамбль «Студия новой музыки», в роли чтеца и актера выступил Вениамин Смехов, в качестве певицы – Алена Верин-Галицкая. Музыкальную часть возглавил бессменный художественный руководитель и дирижер «Студии» профессор И.А. Дронов.

Помимо «Голубой тетради» Эдисона Денисова, центрального сочинения концерта, прозвучали Пятая симфония Галины Уствольской « Amen » для скрипки, гобоя, трубы, тубы, деревянного куба и солиста на текст молитвы «Отче наш»; «Мелодекламации» Владимира Ребикова и Сюита из музыки к кинофильму «Маленькие трагедии» Альфреда Шнитке в переложении Юрия Каспарова.

Открывала концерт Симфония Уствольской. Минимум выразительных средств. Погруженность в пространство ритуала. Размеренное движение времени, которое стоит на месте. Ритмический параметр предельно ослаблен. Однако концентрация проживания момента времени и гипнотическая сила музыки зашкаливает благодаря энергии тембра — сгустком выразительности становится именно он. В нынешнем концерте Симфония стала мощным зачином-эпиграфом к иным мирам: «Мелодекламациям» Ребикова, которые живут где-то между шумановским порывом и скрябинским парением (иногда — в опасной близости от последнего), трагикомедии Сюиты Шнитке и, наконец, абсолютному одиночеству денисовской «Голубой тетради». Голос Смехова объединял разные художественные миры, одновременно представ и «инструментом» того или иного ансамбля (за исключением сочинения Шнитке), и проводником к пониманию музыки, вносящим в звучащее собственную личную «ноту».

В. Смехов, И. Дронов, А. Верин-Галицкая

Если «белых пятен» в наследии Уствольской и Шнитке почти нет (те же, что есть, активно заполняются музыковедами и исполнителями), то фигура Ребикова, чьи «Мелодекламации» оказались в роли скромного романтического интермеццо в драматургии концерта, заслуживает пояснений. Выпускник филологического факультета Московского университета, знаток философии, талантливый литератор, в чьих текстах уже порой звучит абсурд почти хармсовского толка, Ребиков рядовому меломану известен разве что своей «Елкой» и репутацией декадента со знаком минус. Между тем Владимир Иванович был активным общественным деятелем и плодовитым композитором, причем не только миниатюристом, но автором десяти опер, а его меломимики, мелодекламации, мелопластики, мелопоэзы и прочие жанровые изыски (например, музыкально-психографическая драма) стали заметными явлениями культуры Серебряного века, хотя фигура их создателя и была позже заслонена в глазах последующих поколений опытами радикальных экспериментаторов эпохи.

Мировая премьера «Голубой тетради» на тексты Хармса и Введенского для сопрано, чтеца, скрипки, виолончели, двух фортепиано, трех групп колоколов и световой проекции состоялась в апреле 1985 года в Ростове-на-Дону. Московская – в декабре того же года в Малом зале консерватории; в ней солировали Елена Комарова (сопрано) и Вениамин Смехов (чтец), также участвовали Евгения Алиханова (скрипка), Александр Ивашкин (виолончель), Людмила Голуб и Тигран Алиханов (фортепиано); дирижировал Александр Лазарев.

В «Голубой тетради» образца 2024 года было много всего того, за что мы любим музыку поэта «хрупкой, исчезающей красоты мира». Исполнение было эталонным: хороши были и выразительный контрапункт с необычными акцентами певицы и чтеца в истории о Рыжем-человеке-которого-не-было (или это «томился в клетке Бог без очей без рук без ног»?). И скупо инструментованная миниатюра про Калугина («Сон»), сквозь нарочитую будничность которой то и дело «просвечивает» метафизический абсурд бытия и становится непонятно, где сон, а где – уже нет. И «галлюциногенное» звучание ансамбля, сопровождающее сценку про Машу и Гриб («Кассирша»). И, наконец, «Тюк» в жанре инструментального театра, который с абсурдистской невозмутимостью разыграли Алена Верин-Галицкая и Вениамин Смехов. Выдающийся актер, личность большого масштаба, ставший своего рода «голосом вечера», и молодая певица, активно и всесторонне осваивающая музыкантскую профессию (причем и в теоретическом ключе тоже – как музыковед и журналист), создали на сцене великолепный дуэт. Проза Хармса и поэзия Введенского перемежались репликами самого Вениамина Борисовича, создававшими второй план сочинения с акцентами и дыханием сегодняшнего дня, которому абсурд тоже далеко не чужд.

К концу «Тетради» атмосфера заметно сгустилась, и напряжение нашло выход в последнем номере цикла «Мне жалко что я не зверь», этой исповеди Введенского с ее монотонной магией, полной темного огня мрачных откровений. В 1934 году поэт, показав только что написанное стихотворение приятелям, заметил: «Тут все имеет для меня значение, так что, пожалуй, о нем можно было бы написать трактат». Трактат – не трактат, но кажущийся абсурд текста здесь оборачивается как минимум сжатой в стихе философией, как максимум – личной молитвой. И какая молитва ближе к Духу, начальная «Отче наш» или будничное до прозрачности слово Введенского в финале концерта – остается вопросом. Дух, как известно, дышит, где хочет. Впрочем, обэриуты никогда и не ставили чистый эксперимент во главу угла, спустя сто лет их тексты звучат ровно так, как были задуманы. При всей своей внешней интеллектуальной надуманности и кажущейся «неконтактности» они остаются документами эпохи, полными бесконечной любви к жизни, ко всему живому и настоящему – вопреки всему.

Концерт памяти Э. В Денисова, эталонный по своему замыслу и его воплощению, прошел с большим успехом. Умный и понимающий слушатель, заполнивший в тот вечер Рахманиновский зал, тепло приветствовал исполнителей благодарными овациями.

Мария Кузнецова, кандидат искусствоведения, Ответственный редактор газет МГК

Юбилей класса арфы московской консерватории

№9 (1410), декабрь 2024 года

«Звучи, о арфа!»

С 28 ноября по 1 декабря 2024 года в МГК прошел фестиваль «К 150-летию класса арфы Московской консерватории». Солидной дате соответствовал и масштаб мероприятия: фестиваль включал в себя два концерта в Малом зале консерватории и две серии мастер-классов французской арфистки Катрин Мишель. Состоялось вручение специально объявленных по случаю юбилея благодарностей ректора Московской консерватории педагогам-арфистам как нашего вуза, так и других образовательных учреждений Москвы. Специально к памятной дате был издан иллюстрированный альбом и выпущен комплект из трех компакт-дисков. Автором идеи и организатором фестиваля стал музыковед, начальник учебного отдела МГК Александр Баранов. Он же был и ведущим концертов.

Первый концерт 29 ноября носил мемориальный характер. Он стал музыкальным приношением тем, кто работал в классе арфы Московской консерватории на протяжении 150 лет. Каждый номер программы был связан с именем того или иного арфиста – это были сочинения, созданные кем-то из педагогов, либо им посвященные, либо входившие в их концертный репертуар.

Класс арфы в Московской консерватории был основан в конце 1874 года по личной инициативе директора, Николая Григорьевича Рубинштейна. Первым педагогом класса стала Ида Ивановна Эйхенвальд – арфистка немецкого происхождения. Рубинштейн и Эйхенвальд вместе работали в Большом театре и в симфонических собраниях Русского музыкального общества, вместе выступали в концертах. Консерваторскому классу арфы Ида Ивановна отдала более тридцати лет жизни. В исполнении Полины Барановой прозвучала Серенада B-dur op. 83 для арфы соло Элиаса Пэриш-Алварса, когда-то входившая в репертуар немецкой арфистки.

Следующий номер посвящался Александру Ивановичу Слепушкину – настоящему революционеру арфового искусства. Валерия Вощенникова исполнила знаменитого «Жаворонка» Глинки–Балакирева. В арфовый репертуар это сочинение впервые ввел именно А. Слепушкин.

Отдельную значительную страницу истории класса арфы составляет династия Эрдели: Ксения Александровна, Ольга Георгиевна и Татьяна Глебовна. Когда-то педагог Екатерина Вальтер-Кюне, у которой училась К.А. Эрдели, создала музыкальное приношение своей ученице – Фантазию на темы из оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». На концерте памяти педагогов-арфистов это сочинение блестяще исполнила Мария Крушевская.

Продолжился концерт посвящением Марии Александровне Корчинской – единственной арфистке, удостоенной золотой медали при окончании консерватории. Корчинская довольно много играла камерную музыку, демонстрируя широкие возможности арфы как ансамблевого инструмента. Следуя устремлениям арфистки, приношением ей стала Серенада для флейты, скрипки, альта, виолончели и арфы op. 30 Альбера Русселя, которую исполнил ансамбль студентов Московской консерватории: Лукерья Мишнёва (флейта), Мария Русина (скрипка), Дмитрий Глушков (альт), Артемий Резвых (виолончель) и Ашхен Геворкян (арфа).

Творчество великой Веры Георгиевны Дуловой поистине можно назвать настоящей кульминацией и в истории арфового класса Московской консерватории, и в истории отечественного арфового искусства XX века. Номер, ей посвященный, представила ученица и первая ассистентка профессора Дуловой, ныне заслуженная артистка России Наталья Шамеева. В ее исполнении публике были представлены два опуса П.И. Чайковского – «Сентиментальный вальс» и «Баркарола».

Обложка юбилейного альбома

Далее последовало сочинение Михаила Петровича Мчеделова – ассистента К.А. Эрдели, а затем и доцента Московской консерватории. В исполнении Татьяны Емельяновой прозвучали его Вариации на тему Арканджело Корелли «La Folia».

В качестве посвящения О. Г. Эрдели было выбрано сочинение из репертуара знаменитой арфистки – Ария в классическом стиле для арфы и органа op. 19 Марселя Гранжани. Исполнили произведение Макарий Чирков (орган) и Юлия Комарова (арфа).

В репертуаре Ирины Петровны Пашинской, ученицы В.Г. Дуловой, особо любим был Ноктюрн Es-dur М.И. Глинки для арфы соло. В этот вечер он прозвучал в исполнении ученицы И.П. Пашинской Нины Куприяновой.

Заключительный номер был посвящен памяти Николая Гавриловича Парфенова – ученика А. Слепушкина, музыканта с трагической судьбой. В 1938 году он был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и приговорен к расстрелу. Значительная часть его наследия была уничтожена. Вальс из балета «Спящая красавица» П.И. Чайковского в транскрипции для четырех арф исполнили студенты Российской академии музыки имени Гнесиных (класс профессора М. М. Агазарян): Александра Арсенова, Алёна Соломкина, Мария Зимина, Елизавета Щетинина.

Уникальным событием для всего российского арфового сообщества стали два дня мастер-классов, проведенных прославленной французской арфисткой Катрин Мишель в Концертном зале имени Н. Я. Мясковского. Катрин Мишель – ученица Пьера Жамэ, окончила Парижскую консерваторию. Арфистка играла в Национальном оркестре Франции, а затем на протяжении практически тридцати лет была солисткой оркестра Парижской оперы. Катрин Мишель была замужем за Мишелем Леграном и часто исполняла его музыку.

Непосредственно к юбилейной дате был издан иллюстрированный альбом, содержащий сведения обо всех педагогах-арфистах, работавших в классе арфы Московской консерватории в течение 150-ти лет с момента его открытия. Альбом был подготовлен Александром Барановым совместно с дизайнером Сергеем Бароновым.

Катрин Мишель

В сотрудничестве со студией звукозаписи Московской консерватории был выпущен эксклюзивный комплект из трех компакт-дисков, включающий малоизвестные сочинения русских композиторов для арфы. Данный проект стал уникальным в истории арфового искусства по количеству произведений и исполнителей в рамках одной серии дисков. Александр Баранов и звукорежиссер Руслана Орешникова провели одиннадцать ночных сессий звукозаписи, а монтаж длился несколько месяцев. К комплекту дисков опубликован иллюстрированный буклет, содержащий информацию о композициях и исполнителях (автор текста А. Баранов).

Грандиозным завершением фестиваля стал гала-концерт, состоявшийся 1 декабря на сцене Малого зала. Вечер открылся московской премьерой «Lamento» Бетховена – Б. Тищенко для арфы со струнным оркестром (транскрипция третьей части сонаты B-dur, op. 106 Людвига ван Бетховена) в исполнении петербургской арфистки, заслуженной артистки России Ирины Анатольевны Тищенко и Камерного оркестра Московской консерватории под управлением Ирины Копачёвой-Куровской. И. Тищенко закончила Санкт-Петербургскую консерваторию в классе Т.Л. Тауэр, ученицы К.А. Эрдели и В.Г. Дуловой.

Ансамбль солистов оркестра «Camerata Komitas» и Мария Федорова

Ещё одной петербургской гостьей этого концерта стала солистка Михайловского театра Татьяна Репникова, исполнившая «Влтаву» для арфы соло Б. Сметаны в транскрипции Х. Трнечека. Солисты оркестра «Camerata Komitas» в составе: Шарлотт Дюпиль (I скрипка), Арсен Ивлев (II скрипка), Арсений Захаров (альт), Данила Владыко (виолончель), Эрнест Алавердян (кларнет) совместно с арфисткой Марией Федоровой исполнили Увертюру на еврейские темы С. Прокофьева.

В концерте приняли участие студенты класса арфы Московской консерватории. Екатерина Дворецкая и Анастасия Уварова (класс профессора Е.Н. Ильинской) исполнили «Старое банджо» Сергея Качалина в транскрипции для дуэта арф Е.Н. Ильинской. В исполнении Екатерины Дворецкой прозвучало Вступление к опере «Хованщина» («Рассвет на Москве-реке») Мусоргского (транскрипция В.Г. Кикты). Старинная сюита для арфы соло Фредерика Альфонсо-и-Феррера в исполнении Олеси Худолей погрузила всех в атмосферу давно ушедшей эпохи – в переборах арфы слышались звуки лютни. На протяжении обоих концертов фестиваля слушатели не уставали поражаться, сколь многогранной может быть арфа.

Екатерина Дворецкая

Поистине впечатляющим был финальный аккорд фестиваля – слушателям представили десять арф, а в качестве исполнителей выступил весь класс арфы Московской консерватории (Елена Байкова, Екатерина Дворецкая, Анастасия Красикова, Анастасия Уварова – класс профессора Е. Н. Ильинской; Глория Власова, Софья Москалёва, Елизавета Шевченко – класс профессора Э. А. Москвитиной; Ашхен Геворкян, Софья Итина, Вероника Полякова – класс профессора С. В. Парамоновой). В исполнении ансамбля студентов под управлением Эрнеста Алавердяна прозвучали «Богатырские ворота» из цикла «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского в транскрипции И. Кайновой для ансамбля арф и ударных (исполнители на ударных: Елизавета Дубровская, Гао Чэнцзюнь, Аскар Михайлов, Диана Сахарнина).

Если первый концерт начался музыкальным приношением прошлому, самым истокам профессионального обучения игре на арфе в нашей стране, то последний концерт завершился обращением к будущему, к восходящим звездам российского арфового исполнительства. Пожалуй, остается лишь пожелать классу арфы Московской консерватории еще 150-ти, а затем еще, и еще… столь же ярких и плодотворных лет расцвета. И воскликнуть словами Г.Р. Державина: «Звучи, о арфа!».

Мария Зарецкая, студентка НКФ