Gustavo Bueno, Covadonga, la Cueva y la Batalla, El Catoblepas 78:2, 2008 (original) (raw)

El Catoblepas • número 78 • agosto 2008 • página 2

Gustavo Bueno

Prólogo al libro de José Ignacio Gracia Noriega, Historias de Covadonga,

Laria, Oviedo 2008, 208 págs.

Tenemos delante otra obra maestra de José Ignacio Gracia Noriega. No es fácil –por no decir: es imposible– encontrar a un escritor de nuestros días que sea capaz de escribir un libro sobre Covadonga que, como el de Gracia, sin perjuicio de sus proporciones enciclopédicas (en este libro encontrará el lector todo sobre Covadonga), mantenga, a través de una envidiable prosa caudalosa y transparente, una organización admirable de la materia y un juicio maduro, y a veces irónico, sobre su significado y alcance.

Covadonga, en efecto, no es asunto que pueda ser tratado por cualquiera, aunque sea un refinado geógrafo o un erudito historiador profesional.

Quien se ocupa de Covadonga, desde una perspectiva global, requiere disponer, no sólo de refinados conceptos geográficos y de notable erudición histórica y literaria sino también, y sobre todo, de buen juicio para establecer, con la distancia necesaria en cada caso, el significado y el alcance relativo de los muy diversos asuntos que se encierran tras esta palabra sonora: Covadonga.

Covadonga no es, en efecto, un asunto susceptible de ser «descompuesto analíticamente» en partes o aspectos que, una vez tratados en detalle y por separado, puedan ser reunidos después en una «visión sintética de conjunto». Covadonga no puede descomponerse, por ejemplo, en sus «aspectos geográficos» y en sus «aspectos históricos». Porque Covadonga, el nombre –como Maratón, o Capua, o Waterloo–, designa mucho más que un lugar, que un accidente de la corteza terrestre, determinable por sus coordenadas gps. Porque es el lugar en el que ha tenido lugar una batalla cuya trascendencia histórica es precisamente la que ha determinado que ese lugar haya sido delimitado como tal, conceptualizado y denominado con un nombre propio, que desborda su condición de topónimo.

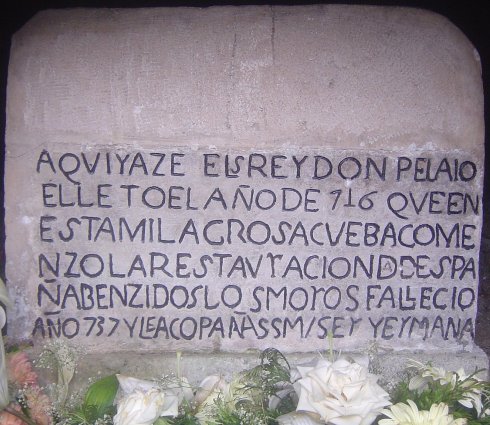

Covadonga es el lugar desde el cual don Pelayo dirigió la batalla contra los caldeos que habían arruinado el reino visigodo, contra los invasores musulmanes –árabes, bereberes, sirios– cuyas oleadas sucesivas amenazaban con inundar a Europa y al mundo. La batalla de Covadonga fue el primer dique de contención que, en el año 722, pudo detener la inundación mora, y permitió no sólo que pudieran tener efecto otros diques de contención (el más notable, el de Poitiers, en el año 732) sino también que el oleaje pudiera volverse en sentido contrario, hasta lograr, tras siglos de reflujo, la expulsión de los mahometanos de la península.

La batalla de Covadonga –tal es la tesis que se defiende paladinamente en este libro, y que por supuesto compartimos plenamente– fue el punto de partida de la «España española» –como algo distinto de la Hispania romana o de la Hispania visigoda–. El punto de partida de una España llamada además a desbordar los mismos límites peninsulares de las Hispanias antiguas, para extenderse por todo el mundo, y dar lugar al español, como «lengua del Imperio», y todo lo que ella envuelve. Una España de la que, en nuestros días, muchos de los pueblos y naciones étnicas que se conformaron políticamente en el torbellino de ese oleaje reniegan, llenos de odio precisamente contra la lengua española, llegando incluso a prohibir su uso desde su «dominio autonómico», que conciben como el primer paso para un Estado federado, no se sabe bien si con Francia, con Inglaterra o acaso con Alemania.

Y son estos mismos españoles renegados quienes, o bien apartan la vista de Covadonga o, a lo sumo, si la miran, lo hacen desde las perspectivas más anodinas propias de turistas o montañeros, que meten en el mismo paquete a Covadonga, a los Lagos y a los Picos (de Europa), es decir, que buscan anegar la Covadonga histórica en una Covadonga geológica, en un «parque natural» que no hubiera sido «tocado por la mano del hombre» (en expresión del Congreso de Nueva Delhi de 1969). Así advertimos como Covadonga, que fue el primer Parque Nacional de España (en 1918, «Parque Nacional de la Montaña de Covadonga», el mismo año en el que se celebraron los XII siglos de la batalla de Covadonga), en donde «la montaña» conserva la huella idiográfica de Don Pelayo, «el Rey de las Montañas», va convirtiéndose en el «Parque Nacional de los Picos de Europa», con la voluntad de sustituir la Nación política por la Naturaleza, acaso porque las naciones étnicas directamente implicadas (la nación cántabra, la nación asturiana, la nación leonesa) encuentran un modo de borrar sus diferencias refundiéndose en una Naturaleza mítica, sin fronteras, independiente de la Historia. De este modo, el Parque Nacional de Covadonga queda anegado, al menos por la parte de Asturias, en un «Paraíso Natural», como si el mero hecho de delimitar un «trozo de la Naturaleza» como parque (con todo lo que esto implica: leyes, vigilancia, senderos, eliminación de fieras, control de fauna y flora...) no fuera suficiente para transformar la «naturaleza» en «cultura».

Otros, aunque también hablan de Covadonga, incluso de Covadonga después de la batalla, tienden a borrar todo cuanto tenga que ver con España como nación: Covadonga queda reabsorbida en un lugar sagrado para el cual es un accidente el estar en la Cordillera Cantábrica o en el Corcovado. A lo sumo Covadonga es un lugar de Europa, en la que España queda ignorada: a la izquierda de la entrada al «túnel artificial», excavado en el Paraíso Natural, que lleva a la Cueva, pueden leerse en una lápida estas palabras (en las que vemos la mano oculta de algún clérigo nacionaliego): «Peregrino de la Fe. S. S. Juan Pablo II visitó nuestra diócesis los días 20 y 21 de Agosto de 1989. En la Santa Cueva oró largamente ante la Santina y celebró la eucaristía en la explanada de la Basílica. En la Colegiata recibió al Patronato Real presidido por S. A. R. el Príncipe de Asturias. ‘Covadonga es una de las primeras piedras de una Europa cuyas raíces cristianas ahondan en su historia y en su cultura. El Reino cristiano nacido en estas montañas puso en movimiento una manera de vivir y de expresar la existencia bajo la inspiración del Evangelio.’ (De la homilía).» (No estará de más advertir que el Sitio de Covadonga todavía pertenece legalmente a la Iglesia Católica, por lo cual ella tiene derecho a colocar las lápidas que le parecen oportunas.)

Unos terceros, que tanto sienten aversión a la Nación histórica española nacida de Covadonga como a la Iglesia católica, prefieren encontrar un significado más profundo y misterioso en una Covadonga anterior a la Batalla, que aludiría al significado de una Cueva misteriosa, habitación de alguna Diosa precristiana y prehispánica, que incluso llegan a identificar con alguna matriarca céltica, o en un delirio erudito, con Isis Atenea. Covadonga será vista ahora como la «Cueva de la Señora», la Cova Domina que, sólo después de la Batalla se transformó en una «superestructural» Virgen de Covadonga e incluso en una cueva milagrosa. Y sin duda, la cueva suscita en estas gentes las imágenes que ellos ya poseían y que van más allá de la pura geología. Ramón Pérez de Ayala lo expresaba así: «_Numen hic est._», aquí está el númen. Y no seré yo quien diga que estas «intuiciones» sean gratuitas; pero no porque la cueva haya sido habitación de una Señora, precursora de la Virgen de Covadonga.

Podemos dar poderosas razones para afirmar que, en efecto, la cueva, antes de Pelayo, fue habitación de un númen, del que se conservan restos positivos (no imaginarios), que están enterrados efectivamente en lo más profundo de la cueva: me refiero a los huesos de la osa o del oso de las cavernas, una estirpe de osos que desde el musteriense vivían en esta cueva, como también en otras cercanas, por ejemplo, en la cueva del Buxu (en Cardes, Cangas de Onís), descubierta en 1916 por el Conde de la Vega del Sella, en la que se encuentran restos de osos de las cavernas y grabados rupestres de caballos, ciervos y un bisonte. O lejanas, como la cueva de Drachenloch, en Saint Gall, en la que aún podemos ver seis cistas rectangulares y dentro de ellas tres o más cráneos de osos que habían sido previamente decapitados: los más antiguos enterramientos que se conocen en la prehistoria humana, y que no son enterramientos de hombres sino de animales numinosos. Pero no sólo en las cuevas lejanas. En la misma cueva de Covadonga están descritos, desde 1897 (por Mariano de la Paz Graells), restos de oso de las cavernas, que obviamente no han podido ser estudiados con excavaciones posteriores porque ellas pondrían en peligro la misma existencia del actual santuario católico. Es decir, el significado que precisamente la Cueva recibió a raíz de la Batalla.

En el libro de Gracia encontramos materiales abundantes que podrían ser aducidos como pruebas decisivas: la denominación de «Cueva de los milagros» tiene que ver no con hipotéticos sucesos paleolíticos, ni siquiera con «milagros de la Virgen», al estilo de los que tuvieron lugar siglos después de Lourdes o en Fátima; los milagros de Covadonga van referidos a sucesos que ocurrieron en la misma batalla contra los moros, es decir, a una interpretación religiosa del hecho real de que las flechas arrojadas por los caldeos rebotaban en las peñas de la cueva y daban muerte a los invasores que las habían disparado. Y esta es la razón de fondo por la cual la Virgen de Covadonga fue reconocida, en los días de la visita de Alfonso XIII en 1918, como «Virgen de las Batallas». Y todo esto sin perjuicio de reconocer la certera observación del autor al comparar las figuras paralelas del Rey Don Pelayo, del que sabemos muy poco (pero todo lo que sabemos es histórico), con el Rey Arturo (del que no sabemos nada, salvo muchas leyendas fantásticas), según la cual observación no existen animales totémicos en los relatos de Covadonga, a la manera como existe el león en las leyendas artúricas. Porque los animales totémicos, decimos nosotros, presentes en los pueblos bárbaros que inspiraron las leyendas artúricas, habían desaparecido de la superficie de Covadonga, y los huesos de esos animales, los huesos de las osas y los osos de las cavernas, permanecen enterrados en lo más profundo de la Cueva, sin que podamos llegar a ellos.

Resulta por tanto que Covadonga, ya en su mismo nombre, no puede «desdoblarse» en unos componentes geológico-geográficos y en unos componentes histórico-míticos: es una cueva, pero caracterizada precisamente porque fue allí donde Don Pelayo obtuvo la victoria en una batalla fundacional. En una batalla que, como todas las grandes batallas, alcanzó su importancia, no tanto por lo que pudo ser en sí misma, cuanto por sus consecuencias; más por sus consecuentes que a raíz de sus antecedentes.

Sin duda, está muy extendida la idea de que el cometido de la Historia tiene que ver, sobre todo, con la investigación de los antecedentes de los sucesos pretéritos, cuando en realidad es el curso de sus consecuentes lo que confiere el alcance histórico (los mismos antecedentes de un hecho histórico se convierten, cuando están probados, en consecuentes de sus causas). Quienes defienden esta idea –que deriva, no de una perspectiva histórica, sino a lo sumo prehistórica, por no decir antropológica (y muchas veces propia de una antropología ficción, fruto de la celtomanía)– suelen llamar «covadonguistas», con un sentido despectivo, a quienes mantienen la perspectiva histórica. Pero quienes así hablan son también covadonguistas, afectos al covadonguismo propio del nacional autonomismo astur y desafectos al covadonguismo asociado al nacional catolicismo español. En realidad la tonalidad despectiva de este adjetivo se dirige contra la misma Covadonga, en la medida en que pretende secar su sangre histórica desvinculándola de sus consecuencias históricas, políticas o religiosas. Destruirla, porque Covadonga, segregados sus consecuentes políticos o religiosos, se reduce a la nada, a una nada que es el fruto más viscoso emanado de los caletres de unas gentes que suelen considerarse de izquierdas porque se oponen al nacional catolicismo, y a la interpretación político religiosa de Covadonga. Los más moderados tienden a una interpretación que se mantiene dentro del tinglado autonomista en el que la Cueva se disuelve en el contexto del Paraíso Natural. Pero circunscrita a los límites de este tinglado, el significado de Covadonga también se diluye, o a lo sumo se reduce a unos límites similares a los que Montserrat pueda tener dentro del tinglado autonómico catalán. Hasta tal punto llega la estolidez de algunos nacionaliegos celtistas y republicanos que se atreven a proclamar su defensa de Covadonga como una pieza central de este Paraíso Natural ahistórico mediante el cual pretenden redefinir al Principado de Asturias, como «mandato constitucional», olvidando por ejemplo que si Asturias recibe hoy la denominación de «Principado» no es tanto por razón de los antecedentes de Don Pelayo o de Covadonga, sino por razón de sus consecuentes, a saber, el Reino de Castilla y León, sólo desde el cual, a partir del siglo XIV, se hizo posible hablar del Principado de Asturias. La izquierda nacionaliega astur, según esto, es en rigor una corriente extremadamente reaccionaria, en la medida en que tiende a reducir a Covadonga, desde su condición política de embrión de la Nación política española, a la condición cavernícola de una cueva habitada por diosas o númenes misteriosos, que en realidad nos remiten, como hemos dicho, a las osas y a los osos de las cavernas; a unos osos que habitaron estas cuevas y que siguieron habitándolas después de la Batalla, cuando por ejemplo, uno de estos osos, en el año 739, abrazó al Rey Favila, el hijo de Don Pelayo y de su esposa Gaudiosa (en nuestros días algunos republicanos rinden cada año homenaje a aquél «oso regicida»).

Covadonga es la cueva de Pelayo, en la que está enterrado, y Pelayo es el rey que fue proclamado en Covadonga, como rey de un nuevo Reino, que no era una mera recuperación del reino de los visigodos, aunque, desde luego, tampoco tenía por qué desentenderse de todo lo que aquel reino tenía de recuperable, que a su vez contenía la herencia del Imperio (o del imperialismo romano cristiano).

José Ignacio Gracia Noriega subraya claramente cómo en realidad Don Pelayo se identifica con la Batalla de Covadonga. Añadimos: y no hace falta más para tomarlo como el primer héroe nacional español, porque el que prueba demasiado no prueba nada. Y sería probar demasiado atribuir a Don Pelayo otras gestas fantásticas distintas de las que derivan de la Batalla de Covadonga, gestas de las cuales además no hay constancia alguna. Como subraya Gracia, de Don Pelayo sólo sabemos hoy lo que tiene que ver con Covadonga. Sabemos, eso sí, que después bajó a Cangas de Onís, en donde estableció su «corte» («porque las cortes –dice Gracia, con espíritu platónico– no se establecen en las montañas sino en el valle»). Y en esta corte permaneció durante diez y nueve años, sin que tengamos noticia alguna de sus actividades (lo que ya es por sí muy significativo, en todo lo que concierne al alcance del «nuevo Reino»). Su «corte» acaso se parece más al cortejo de una jefatura rural que a la corte de un reino consolidado que todavía no existía. Sin embargo hay algo verdaderamente importante, que observa Gracia, que hizo Don Pelayo en Cangas, a saber, dar a su hija Ermesinda como esposa al hijo del duque Pedro de Cantabria, Alfonso (el futuro Alfonso I el Católico). Porque Alfonso, sucesor de Don Pelayo, ya no pudo permanecer más tiempo dentro de límites tan estrechos como los que se encerraban en la corte de Cangas. Alfonso I fue quien inició el «imperialismo» del nuevo reino constituido a raíz de la Batalla de Covadonga. Un imperialismo que Don Pelayo no pudo siquiera comenzar, y menos aún el hijo que Pelayo engendró con su esposa Gaudiosa, demasiado entretenido en luchar con osos antes que con caldeos.

Pero Alfonso I el Católico, el hijo del Duque de Cantabria y yerno de Gaudiosa (y seguramente sin que mediase aquí ninguna oscura razón de matriarcado, sino acaso todo lo contrario) sale de las montañas y se convierte en Alfonso el Yermador. «El matrimonio de Ermesinda con Alfonso fue el gran logro político de Don Pelayo, quien, gracias a él, emparenta con la alta nobleza visigótica, a la que no pertenecía. Mas Alfonso no sólo aporta su noble estirpe, sino también su espada. Con él viene su hermano Fruela, personaje secundario aunque importantísimo, ya que era un formidable guerrero, y aunque no fue rey, fue tronco de reyes: padre de Aurelio y Bermudo I, abuelo de Ramiro I, bisabuelo de Ordoño I y tatarabuelo de Alfonso III», dice el autor en su libro anterior, Don Pelayo, el Rey de las Montañas. Y añade: «El gran pacto entre los refugiados godos e hispanorromanos y los clanes de las montañas tuvo que producirse durante el reinado de Alfonso I, que empezó gobernando un reino que nunca había sido de sus antepasados, pero que pudo controlar lo suficiente como para, al cabo de unos años, salir a guerrear más allá de sus límites naturales, contando con la seguridad de que cántabros, astures y vascones, convertidos de aliados en súbditos por acuerdos que se desconocen, no le cerrarían el paso al regreso. (...) Alfonso muere el año 757, dejando un reino mucho más extendido que el que había recibido, y después de haber poblado Primorias o el extremo oriental de Asturias, la Liébana, Trasmiera, Sopuerta, Carranza, las Vardulias o zona del norte de Burgos ‘que ahora llaman Castilla’ –según la versión Rotense de la Crónica Alfonsina– y la parte costera de Galicia.»

El rey Fruela (757-768), hijo de Alfonso I, ya vio la necesidad de buscar para su corte un lugar más estratégico que el de Cangas, para el reino ampliado por su padre que «cobraba fuerzas al andar». En realidad fue Fruela quien advirtió la importancia del lugar en el que más adelante se emplazaría Oviedo, y puso allí sus primeros fundamentos. Pero Fruela, que acaso había planeado ya el asesinato en Cangas de su hermano Wimarano, por razones del reino, fue a su vez asesinado en 768, circunstancia que contribuyó sin duda a que la corte se alejase de la Cangas sangrienta y tendiera a buscar asentamientos hacia occidente, hacia el Nalón, luego hacia Pravia (Aurelio, Mauregato, Silo, Bermudo), y muy pronto, con Alfonso II, en Oviedo, refundada como sede regia, émula de Toledo y de Constantinopla, o como «ciudad imperial» y nueva capital de los llamados grandes «Reyes de Oviedo»: Ramiro I (842-850) y Alfonso III el Magno (866-910).

Los reyes de Oviedo ya no pueden considerarse como reyes de un «minúsculo centro de resistencia» contra los invasores musulmanes. Fueron reyes imperialistas, cuyos dominios se extendieron de Oeste a Este, desde Finisterre hasta los territorios de la futura Castilla: Alfonso III fundó Burgos, y desde Norte a Sur, hasta más allá del Duero, lo que les permitió llegar, aunque fuera en campañas de exploración, a Lisboa y hasta Algeciras. Precisamente fue la misma extensión de los territorios recuperados por los reyes de Oviedo lo que les obligó a trasladar su corte a León, con las consecuencias históricas que este traslado tuvo en el desarrollo de España.

Covadonga no es un mixtum compositum de Geografía y de Historia, es una unidad y sólo por disociación podría hablarse de componentes geográficos o ecológicos e históricos o políticos. En su libro Gracia nos hace ver cómo son indisociables los componentes «geográficos y los históricos» de Covadonga. Sus primeros capítulos se abren con una magistral «obertura geográfica» de Covadonga. Pero se trata de una geografía en su sentido más estricto, es decir, como un análisis del paisaje práctico de las montañas y de sus valles, tal como pudieron ser vistos y recorridos por Don Pelayo y sus hombres, y por Alkama y lo suyos. Es una descripción geográfica a escala de las coordenadas que ya existían en las bandas de cazadores, una escala de coordenadas que fue suficiente, y aún necesaria hasta que llegó la invención del telescopio y del microscopio óptico. Sólo entonces las descripciones geográficas pudieron asumir otras coordenadas, a través de las cuales las morfologías geográficas irán transformándose en morfologías geológicas. Sin embargo las magníficas descripciones geográficas de Covadonga y sus contornos que Gracia nos ofrece no son meras descripciones empíricas, «retratos del natural», que se atienen a los datos que los sentidos ponen delante del observador; la morfología geográfica «natural» no es resultado de percepciones ingenuas, empíricas, porque está ya organizada por conceptos prácticos tales como valle accesible, escarpadura inaccesible, desfiladero, peñas gigantescas y terribles cuando se contemplan desde abajo, sendas misteriosas... Además multitud de conceptos prácticos, precientíficos sin duda, son sin embargo conceptos perfectamente establecidos, tales como «lugares húmedos», «zonas pedregosas», arcillas, diversas especies de vegetación o de animales, cielos estrellados en las alturas vistos desde el valle, rocas-atalayas, cuevas, &c. Estos conceptos pragmáticos son los que constituyen precisamente la perspectiva geográfica antrópica, procedente de las bandas humanas, que irán desarrollándose, sobre todo a partir del siglo XVIII, mediante conceptos nuevos (de los que Evaristo Álvarez Muñoz nos ha dado ideas muy precisas en Filosofía de las ciencias de la tierra, Oviedo 2004). Conceptos geológicos cuya utilización en una descripción geográfica antrópica sería impertinente.

Las descripciones geográficas de Gracia se mantienen precisamente en perspectiva antrópica y, por tanto, en los umbrales mismos de la Historia: «Un valle rodeado de montañas y cerrado por montañas: eso es Covadonga, con una senda que enseguida se eleva hacia el corazón de la montaña. Por aquí escaparían los moros derrotados, que en una huida alucinada recorrieron los tres macizos de los Picos de Europa: por Amuesa salieron a Cosgaya, donde el desbordamiento del río y los lebaniegos terminaron la obra que había iniciado Don Pelayo al borde del macizo occidental. (...) Los moros tuvieron la montaña para escapar, sin reparar en que se trataba de una montaña sin salida. A partir de aquel hecho de armas, Covadonga figura como el escenario de la gran batalla de montaña de la historia de España, porque una batalla fundacional requiere un escenario excepcional. Y nada existe sobre la tierra que pueda equipararse a la montaña; el mar, acaso.» Y la disciplina a la norma antrópica propia de la descripción geográfica se mantiene en lo que tiene que ver en la norma secuencial de la disciplina histórica. Gracia nos hace ver cómo la importancia de Covadonga como lugar geográfico con significado histórico sólo puede advertirse no ya tanto «ensañándose» en los componentes fantásticos del relato de la Batalla, o en los antecedentes de la Virgen de la Cueva, cuanto mirando en la dirección de sus consecuencias, y no como un epílogo de la Batalla, sino como expresión misma del arco histórico que se apoya en ella.

Gracia nos ofrece un cuidadoso resumen de los reyes que sucedieron a Don Pelayo, en el que hay que agradecer la selección ajustada de los eslabones que van a formar la cadena histórica que cuelga de Covadonga, y al margen de la cual Covadonga misma sería un puro «detalle oligofrénico» no sólo en el mapa mundi sino también en el mapa histórico de España. El autor también se preocupa de ofrecernos una exposición de los relatos que de Covadonga han ido ofreciéndose por los visitantes más diversos, desde Ambrosio de Morales, comisionado por Felipe II, y Tirso de Avilés, en el siglo XVI, hasta Luis Alfonso de Carvallo en el siglo XVII; desde, ya en el siglo XVIII, las Notizias de un peregrino, de Cipriano González Santirso, hasta los relatos de Jovellanos. Por supuesto, encontramos reseñas del Álbum de un viaje por Asturias de Nicolás Castor de Caunedo, preparando el viaje de Isabel II («qué tesoro de filosofía –decía Caunedo– encierra esta pobre tumba de piedra...»), de Manuel de Foronda, o de Víctor Hugo, de Hans Gadow o de Roso de Luna, incluso del exabrupto de Cela, en forma de transcripción de unas palabras de doña Josefa.

También encontramos en este libro informes del mayor interés sobre películas relacionadas con Covadonga y, en conexión con ellas, una curiosa reivindicación literaria (por su «geografía panteísta», dejando aparte los componentes de novela rosa) de la novela Altar Mayor de Concha Espina, que sirvió de base para una película de Gonzalo Delgrás muy celebrada en los años cuarenta.

Podemos felicitarnos, como lectores, de la publicación de este libro de Ignacio Gracia Noriega. Estamos ante un «gran relato» enciclopédico, que absorbemos casi sin advertirlo, gracias a la virtud de una envidiable prosa al servicio de unos conceptos claros y distintos, y de unos juicios históricos maduros y certeros.

Gustavo Bueno

Niembro, 2 de mayo de 2008