Севастополь: суета вокруг Генплана – один документ на четыре концепции (original) (raw)

Подборка архивных публикаций по годам

Севастополь: суета вокруг Генплана – один документ на четыре концепции

Генплан – это вовсе не «обрег» «частника», тем более мелкого, и его интересов от наползающего на них государства или крупного бизнеса, а лишь инструмент согласования интересов, в первую очередь, интересов элит...

Одна из незыблемых аксиом либерализма – неотчуждаемость частной собственности – на самом деле всякий раз оказывается под вопросом в тех случаях, когда частный интерес вступает в жесткое противоречие с общественными приоритетами. Нигде в большей мере не проявляется эта контроверза принципов частного права и запросов общества, как в вопросах владения землей и землепользования. Любые решения городских властей о передаче в собственность важных – с точки зрения интересов сообщества – пространств легко могут быть оспорены. Но гигантская власть администрации, возможность для нее «сделать все бывшее небывшим», оказывается в свою очередь источником гигантских же злоупотреблений. По идее, нужен какой-то взаимоприемлемый договор между городским сообществом и частниками, причем такой договор должен иметь и свою региональную специфику. В рамках одного города у такого договора есть конкретное название – Генеральный план развития. В утвержденном законодательным органом власти Генплане должны содержаться общие принципы городского владения землей и гарантия прав отдельных частников, готовых встраиваться в общую систему, поддержанную городским большинством. Но это хорошо лишь в теории и гладко лишь на бумаге, на самом деле любой Генплан – всегда арена столкновения враждебных интересов с непредсказуемым исходом.

В этой статье мы посмотрим, как эта ситуация разрешалась в Севастополе, где тема Генплана легла в основу политического противоборства в городе в течение последних пяти лет.

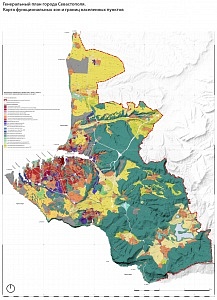

План Севастополя

Внятное изложение этой темы затруднено рядом обстоятельств. Во-первых, в «игре» вокруг севастопольского Генплана принимало и принимает участие много заинтересованных сторон, и у каждой – свое видение ситуации. Однако за всё это время, с марта 2014 года, был опубликован только один документ под названием «Проект генерального плана города Севастополя», и произошло это весной 2017 года. Во-вторых, неясно, какие изменения вносила исполнительная власть в документ после его обнародования в апреле 2017 года: публикации доработанного варианта Генплана непрерывно ждали в городе, но так и не дождались, вплоть до самой отставки Дмитрия Овсянникова в июле 2019 года. В-третьих, из заявлений нынешнего врио губернатора Михаила Развожаева также неясно, будет ли его правительство использовать уже имеющийся документ (содержание которого после доработки, повторюсь – неизвестно), или же работа по проектированию Генплана начинается заново.

И хотя документ на данный момент – всего лишь один, и он, очевидно, уже устарел, для разрешения проблемной ситуации в городе важен не сам документ, а то, какие концепции городского развития лежат в его основании. Рассмотрению этих концепций и посвящена данная статья.

Есть ли у Генпланов в России смысл

6 лет назад, когда Севастополь неожиданно вернулся в состав России, сложно было представить, насколько мучительной окажется адаптация города к российским реалиям. И речь сейчас не о том, что чаще всего попадало в фокус внимания СМИ, не о конфликте большинства севастопольского Заксобрания и исполнительной власти: в политической составляющей Севастополь уже приведен к «общероссийскому знаменателю» – из местного ЗС исчезло так называемое «чаловское большинство». Речь – о приведении к «общероссийскому знаменателю» земельно-строительных отношений в городе.

Генплан часто рассматривается в городе и как инструмент защиты частных собственников от «земельного передела», и как панацея от хаотичной застройки, при этом вызывающей сомнения в своих правовых основаниях. Однако, в действительности, Генплан – это вовсе не «обрег» «частника», тем более мелкого, и его интересов от наползающего на них государства или крупного бизнеса. Не является Генплан в российских городах и спасителем от бесконечной стройки, в том числе – застройки общественно-значимых пространств. Генплан – это лишь инструмент согласования интересов, в первую очередь, интересов элит. В идеале – это «общественный договор» между властью, местными бизнес-элитами и населением. Договор о том, по каким принципам осуществляется жизнь в городе, каковы основные векторы его развития.

Севастополь несколько выделяется из других российских городов по количеству и разнообразию тех групп интересов, которые имеют в нем влияние, и базовый консенсус которых и должен был бы отразить в себе Генплан. Речь о силовых структурах, Министерстве обороны, местном строительном бизнесе, автохтонной технологически-промышленная элите, федеральных строительных корпорациях – и это лишь те группы интересов, которые заметны при самом поверхностном рассмотрении ситуации в городе. Можно предположить, что в числе заинтересованных игроков имеются и крупные частные собственники земель, не обязательно местного происхождения, и крупные российские инвесторы, стремящиеся «осваивать» вновь присоединенные к России территории. Кроме того, население представлено здесь в значительной своей части землевладельцами, получившими «участочек» в украинское время различными, не всегда законными, путями, и развивающими на нем свой мелкий частный бизнес.

Неутверждение российского Генплана в Севастополе – прямое свидетельство того, что власть, причем не только местная, но и федеральная, до сих пор не смогла согласовать интересы столь разных групп влияния между собой. Но следует помнить, что в остальной России Генпланы, как правило – вещь формальная и далеко не обязательная. Они не способны отразить итоги договоренностей по простой причине: все договоренности имеют непубличный характер, а при попытке достичь консенсуса посредством публичного документа система входит в штопор.

Леонид Бляхер

Специалисты, занимающиеся проблематикой городских пространств, признают, что как градостроительный документ Генплан просто лишен всякого смысла. Так, известный социолог, заведующий кафедрой философии и культурологии Тихоокеанского государственного университета, политолог и социолог из Хабаровска Леонид Бляхер говорил в интервью автору этих строк: «Есть _два подхода. Первый, “устаревший”, таков: Генплан – отражает мнение жителей и является способом создания пространства для удобной жизни территориального сообщества. Севастопольцы – редкий случай в России – себя таким сообществом осознают. Вторая точка зрения – современная: Генплан – это способ получения и распила денег из федерального бюджета ограниченным кругом лиц. Очевидно, эти подходы между собой не согласуются. В Хабаровске, скажем, было множество генпланов, ни один из них не срабатывал. Последний принимался до 2018 года с изменениями до 2020-го. Поэтому интерес к генпланам проявлял ограниченный круг лиц: чиновники мэрии, застройщики, риелторы, часть экологов на предмет поругаться. Интеллектуальную часть города болезнь под названием «участие в слушаниях» охватывала только, если под угрозой оказывался исторический центр Хабаровска или значимый культурный объект. Генплан, как инструмент согласования, не работал, что и оттолкнуло от него большую часть горожан_».

Сергей Градировский

Сергей Градировский, несколько лет активно занимавшийся градостроительной проблематикой в Севастополе, руководитель аппарата Заксобрания в 2014 – 2016 годах, говорит, по сути, об этом же: «Генплан нужен, когда есть нормальная публичная политика, есть много центров силы, нет откровенного доминанта. В такой ситуации Генплан отражает _консенсус, скажем, между губернатором, председателем Заксобрания, руководителем флота, авторитетными людьми, за которыми стоят голоса в Заксобрании или иные крупные ресурсы. Для них Генплан – доска, на которой нарисованы договоренности, и которая удерживает консенсус. Здесь это может развиваться, а здесь – это. И тогда сотни, тысячи игроков могут принимать решения в соответствии с этим планом. А когда политика а ля Лужков, тогда власти сами решают, где что строить и проводить. Сильная исполнительная власть хочет принимать решения без оглядки на Генплан_».

Марат Хуснуллин

Действительно, в 2018 году в среде урбанистов началась дискуссия об отмене Генпланов и переходе на «мастер-план» – идея, озвученная тогда Маратом Хуснуллиным, ныне – вице-премьером, курирующим Крым и Севастополь. Отличие мастер-планов от генпланов состоит в том, что первые будут, скорее, задавать общие векторы развития городского пространства, чем регламентировать этажность зданий, тип застройки и землепользования для той или иной территории и т.п. Можно предположить, что такой переход просто легализует доминирующее положение строительства в современной городской экономике.

Вячеслав Горелов

Итак, по факту Генплан – это сугубо формальный документ, однако если в материковой России о нем можно тихо забыть, то это не так просто сделать в Севастополе, который перешел под юрисдикцию России сравнительно недавно и имеет на данный момент «украинский» Генплан 2005 года. Вячеслав Горелов, председатель комитета по градостроительству и земельным вопросам в местном Заксобрании обоих созывов, настаивает: «_О ненужности Генплана могут рассуждать лишь там, где уже введены в действие иные документы территориального планирования – Правила землепользования и застройки, проекты планировки и проекты межевания территорий. Кроме того, если людям, владеющими земельными участками, сказать, что Генплана не будет, у них возникнет ощущение неопределенности. Ощущение того, что власть против них замышляет нечто недоброе_».

Понятно, что формально-юридически севастопольский Генплан так или иначе будет утвержден, но непонятно – сможет ли он отразить интересы владельцев земель?

«Общероссийский земельно-строительный знаменатель» и «дикое украинское поле»

«Общероссийский знаменатель» применительно к городам федерального значения в общих чертах таков: ликвидация мелкой полулегальной частной собственности в пользу «цивилизованных» крупных игроков и упорядочивание («раздел») рыхлого городского пространства за счет бесконечной стройки под вывеской «благоустройства». Наиболее характерный пример – ликвидация в одночасье ларьков, которыми была покрыта вся Москва – акция собянинской администрации, на всеобщее удивление не вызвавшая протестов ни владельцев этих ларьков, ни жителей города, лишившихся мест продажи дешевой продукции. Сейчас та же самая риторика «комфортной среды обитания», созданию которой мешают частные ларьки, начинает звучать и в Санкт-Петербурге. И вряд ли можно счесть случайным назначение куратором Крыма и Севастополя новоиспеченного вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина – как уже отмечают политологи, «в _се прекрасно помнят, что ранее он был вице-мэром Москвы именно по вопросам строительства_».

Алексей Макаркин

Однако опрошенные мной эксперты отнюдь не уверены, что московский опыт «передела собственности» под лозунгом «комфортной среды» полноценно применим в Севастополе. Эксперт РАНХиГС Сергей Журавлев в беседе с автором этих строк еще в ноябре 2019 года отметил – «_московский сценарий в Севастополе вряд ли пройдет_». Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, в свою очередь, предполагает, что в Москве ликвидация мелкого частного бизнеса прошла спокойно не только потому, что жители столицы сомневались в его законности, но и потому, что и владельцами, и сотрудниками ларьков были в основном приезжие. Очевидно, в Севастополе мелкий частный бизнес держат люди в подавляющем большинстве местные, и фронтальное наступление на их права, пусть эти права и сомнительной законности, может вызвать массовое недовольство горожан российской властью.

Сергей Журавлев

С. Журавлев утверждает: «_Украина – это же дикое поле. До 2005 года так было и в России. А затем российское государство стало цивилизоваться, превращаться в государство средне-европейское. И это цивилизовывание обернулось жутким нормированием, появились нормы, правила жесткие, в том числе по отношение к праву на недвижимость. И когда в Севастополе стали разбираться, то оказалось, что в украинском хаосе регистрация прав была делом весьма условным. Кадастровая стоимость, скажем. Сейчас возвращать право на землю становится очень больно. И эта адаптация – на целое поколение. Целое поколение до этого так или иначе привыкло жить в этом нерегулируемом диком поле, и вдруг приходит жесткая машина, и начинает устанавливать правила_».

Ласпи

Местные общественники, по сути, подтверждают слова Сергея Журавлева. Так, Виктор Посметный, председатель комитета по законодательству Заксобрания 1-го созыва, говорит: «У каждого квадратного метра на территории города и за его границами имеется конкретный собственник. Всё распаевано. Скажем, некоторые чиновники, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, прикормленные общественники и домочадцы перечисленных категорий хотели особенно лакомые кусочки, к примеру, в Ласпи, и все они скопом распаевали земли на Ласпи.

Виктор Посметный

_А там можжевельники, которым по 300 – 500 лет. Или другой пример, так, одной уважаемой ветеранской организации при Сергее Куницыне, чтобы распространить своё влияние на общественные организации, он выделил им земли, и что цинично, принадлежащие Черноморскому флоту. С целью столкнуть ветеранов с флотом. Примечательно в этом и то, что никто из офицеров-пенсионеров от земель флота не отказался. Не состоялось случайно – так как собранная крупная сумма денег на оформление участков была украдена, по-видимому, своими же. Все «хапали». И до администрации «оранжевого» Куницына через севастопольский горсовет, который по украинскому законодательству решал земельные вопросы, прошли тысячи земельных участков. Каждый новый состав начинал с самого животрепещущего – земельного вопроса. С приходом в главы администрации Куницын, который не имел права распределять земли городской территории, но нашел выход за счет земель, окружающих Севастополь, начал раздавать земли, минуя горсовет, привлекая определенную, лояльную ему часть населения на свою сторону. Таким образом, в «земельной войне» поучаствовали очень многие_».

С. Градировский приводит другой пример: «_Многие зоны застроены хаотичными частными домовладениями. Контр-адмиральская горка, там же, где цыганская слобода – это же «Шанхай», там люди без канализации до сих пор живут. А это между самым центром и Херсонесом, жирный кусок, который не может оставаться в таком виде при нормальном развитии города. Но у людей там понастроено серое жилье, они живут за счет аренды в сезон, аренда дешевая, но им хватает. Людям позволили создать систему воспроизводства жизни. Им не выгодна легализация, и они против интересов города, и что делать? Либо вычеркнуть этот кусок из жизни города, либо власть применить. Барселона решала аналогичную ситуацию. Гопота жила вдоль моря. Разобрались. Смогли. Там теперь 7 км прекрасного пляжа_».

Получается, что хаотичное и неструктурированное на данный момент городское пространство – в которое входят и рынки, и леса, и сады, и земли сельхозназначения – существенное препятствие для развития Севастополя, уже задыхающегося от роста численности и практически исчерпавшего свои земельные, жилищные, водные, транспортные, энергетические, канализационные, инфраструктурные ресурсы. Это означает, что любое «развитие» города упирается в масштабную проблему доминирования мелкого частно-собственнического интереса, который на языке Крыма и Севастополя носит не совсем справедливо название «_украинство_». Однако выход из этой проблемы осложнен наличием в городе нескольких элитных групп интересов, имеющих определенное влияние на ситуацию в Севастополе и отличающихся, иногда принципиально, своим пониманием приоритетов «развития».

Получается, что хаотичное и неструктурированное на данный момент городское пространство – в которое входят и рынки, и леса, и сады, и земли сельхозназначения – существенное препятствие для развития Севастополя, уже задыхающегося от роста численности и практически исчерпавшего свои земельные, жилищные, водные, транспортные, энергетические, канализационные, инфраструктурные ресурсы. Это означает, что любое «развитие» города упирается в масштабную проблему доминирования мелкого частно-собственнического интереса, который на языке Крыма и Севастополя носит не совсем справедливо название «_украинство_». Однако выход из этой проблемы осложнен наличием в городе нескольких элитных групп интересов, имеющих определенное влияние на ситуацию в Севастополе и отличающихся, иногда принципиально, своим пониманием приоритетов «развития».

Алексей Чалый: концепция «Силиконовой долины»

Алексей Чалый

«Генплан Чалого» – довольно популярное словосочетание, употребляемое в СМИ применительно к единственному на данный момент опубликованному градостроительному документу постукраинской эпохи, который носит название «Проект Генерального плана города Севастополя». Этот документ, появившийся в апреле 2017 года, разрабатывался по заказу правительства организацией «НИИ Генплана Москвы» с конца 2015 и по весну 2017 года – то есть примерно полгода при Сергее Меняйло и полгода при Дмитрии Овсянникове.

Сергей Меняйло

Можно предположить, что те идеи, с которыми активно выступал в 2014 – 2016 годах Алексей Михайлович и которые можно обобщенно назвать «Севастополь – аналог Силиконовой долины», нашли свое отражение в Генплане, опубликованном при Овсянникове. Отрицать влияние А. Чалого на общую концепцию Генплана бессмысленно (собственно, он сам признался в своей причастности этому документу в известном выступлении мая 2017 года), но можно ли назвать сам проект базового градостроительного документа «Генпланом Чалого»?

Екатерина Бубнова

Сегодня Екатерина Бубнова, главный редактор «чаловского рупора» сайта «Форпост» и депутат ЗС 2-го созыва, признается: «_Для Алексея Михайловича Генплан – это программный документ, который закрепляет цели стратегии, определяет, в каком направлении город будет развиваться_». Вероятно, если бы не позиция «народного мэра» Севастополя, связавшего тему Генплана с темой стратегии развития города, градообразующий документ в городе давно был бы уже принят без публичного обсуждения и по-быстрому – как это было сделано в городах Крыма, включая Ялту и Симферополь.

Алексей Кулагин

В Севастополе же в это время, в 2014 – 2015-м годах, разрабатывались концепции и стратегии, на базе которых в дальнейшем мог проектироваться и Генплан. Первая концепция появилась буквально накануне 18 марта 2014 года, и – как рассказывает один из ее авторов Александр Кулагин – была составлена за одни сутки. В 2014 году на ее основе Агентством стратегического развития Севастополя (АСРС), созданного Алексеем Чалым, при участии АСИ и за его деньги была разработана «Концепция социально-экономического развития Севастополя». Как отмечает С.Градировский, эта концепция тогда же была доложена помощнику президента Андрею Белоусову (ныне – первый заместитель председателя правительства), была им одобрена, а затем стала основой принятого в Заксобрании закона о «Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года».

Андрей Белоусов

Параллельно этому, рассказывает С. Градировский, при участии АСРС шла работа над концепциями пространственного развития Севастополя, при финансовой поддержке Алексея Михайловича в 2014 году эти концепции были заказаны трем крупным проектировочным организациям – НИИ Генплана Москвы, «Урбаника», Гипрогор (Москва): «НИИ Генплана Москвы, крутое конструкторское бюро, проектировало Золотую милю Москвы. А Питерская компания Урбаника вышла из питерского Гипрогора, в СССР в нем была спроектирована половина города». Параллельно предложили свое видение города Союз архитекторов Севастополя и Союз строителей Севастополя.

В апреле 2015 года все они представили в Заксобрании и правительстве созданные ими, независимо друг от друга, концепции. Летом 2015 года, словами В.Горелова, в правительстве разработали техзадание на Генплан, который был им – как председателем профильного комитета Заксобрания, т.е. комитета по градостроительству и земельным вопросам – согласован. После этого правительство города объявило конкурс на разработку Генплана, в конкурсе победило НИИ Генплана Москвы, в конце года с ним был заключен госконтракт «на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования города Севастополя». С.Градировский уточняет – в дальнейшем НИИ Генплана Москвы привлекло к работе над Генпланом «Урбанику» в качестве субподрядчика. Таким образом, проектировать Генплан по заказу правительства начали две организации, разработавшие ранее две концепции пространственного развития по заказу Алексея Чалого, ТЗ было составлено при участии его ближайшего соратника В.Горелова, а сам «народный мэр» летом 2015 года заявлял, что он «еще не видел техзадания на Генплан».

В июле 2016 года в Заксобрании состоялись публичные слушания, на которых НИИ Генплана Москвы представило разработанную им «концепцию проекта Генплана». В этих слушаниях активное участие принимал и «народный мэр» Севастополя, и С. Градировский, из чего может сложиться впечатление, что и работы по «концепции проекта Генплана» шли под их контролем. Это же впечатление складывается из СМИ, в которых – включая так называемые «чаловские», речь идет о том, что на этих слушаниях обсуждался уже сам «Генплан». Между тем, была представлена только общая концепция, общее видение будущего градостроительного развития Севастополя, в этом документе не было конкретики, составляющей суть Генплана как такового – транспортная схема, функциональные зоны по муниципальным округам, размещение объектов социальной инфраструктуры и т.п.

Всё дальнейшее происходило вне влияния «чаловцев». Депутаты из «чаловской команды» 1-го созыва сегодня подчеркивают – после обсуждения июля 2016 года они ничего не знали о том, что происходит с Генпланом, не имели какого-либо отношения к его проектированию и увидели готовый документ, когда его принесли на публичное обсуждение в Заксобрание в апреле 2017 года. Причем уже при первом поверхностном знакомстве с документом реакция депутатов была весьма настороженной.

Градировский также отмечает: «Техзадание по Генплану писалось так, что «Стратегия» учитывалась только частично». Что, в общем, логично: «_Нет институциональной ситуации, когда ты разрабатываешь стратегию, а потом ты ее кому-то отдал, и она реализована. Тот шаг Алексея Михайловича, который многие критикуют, был правильным (_речь идет об отказе Алексея Чалого от поста губернатора весной 2014 года – Л.У.): _действующая исполнительная власть приспособлена под определенный тип коммуникации, и это бы его погубило. Однако если ты разработал стратегию, не будучи губернатором, а находясь где-то рядом, ее могут поуважать, но никто не будет это реализовывать_».

Таким образом, в случае с «Генпланом Чалого» речь идет о некой потенции, которая могла материализоваться в соответствующий документ, чего, однако, не произошло. В чем, тем не менее, состояла суть «чаловской концепции»?

Владимир Путин

Концепция Алексея Чалого предполагала приоритет четырем знаковым направлениям развития города: судостроению, приборостроению, военно-патриотическому туризму и виноградарству. В какой-то момент казалось, что такой подход разделяет и президент: в декабре 2015 года на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что «_Севастополь должен развиваться сразу по нескольким направлениям. Как? Это, прежде всего, должны решать сами севастопольцы. Я знаю, разные есть подходы. У некоторых есть идея развивать «Силиконовую долину». А что плохого? Не развивать там производство с выбросами, а высокотехнологичное производство. Это возможно? Конечно_».

Одна из главных целей «чаловской концепции» – «превращение Севастополя из дотационного с дефицитным бюджетом в современный высокотехнологичный город, который зарабатывает самостоятельно и в котором удобно жить». Алексей Чалый вообще неоднократно подчеркивал, что дотационность недопустима для города. На уже упоминавшихся слушаниях в ЗС в июле 2016 года Алексей Михайлович заявил: «_На сегодняшний день… мы в состоянии заработать только на 30% от того, что тратим. Поэтому вопрос экономического развития должен стоять во главе стратегии развития города. То есть эти 70% надо наполнять_».

Чем можно объяснить подобную настойчивость Алексея Чалого в условиях, когда на Севастополь уже вовсю лился поток федеральных денег, и проблема состояла (и состоит до сих пор), скорее, в их грамотном «освоении»? В своей предыдущей статье по севастопольской тематике автор этих строк предположила, что дело – в своеобразном идеализме «народного мэра». Сейчас я готова предложить другое объяснение: теоретически самодостаточность могла дать городу основание защититься от потенциального вторжения российских элит в жизнь городского пространства и городского сообщества, или хотя бы обставить такое вторжение рядом условий.

Владимир Плотка

Можно, конечно, предположить, что дело было в «своей рубашке», которая «ближе к телу» – стратегия предусматривала развитие технологического предпринимательства, которым занимается сам Алексей Михайлович. Однако, думается, речь всё же шла об определенном типе развития города, с доминированием промышленного, а не строительного бизнеса, несущего при этом социально-культурные обязательства по отношению к населению и городскому пространству – каким, например, был бизнес Алиевых (технологически оснащенное судоремонтное производство), и бизнес Владимира Плотки (торговый комплекс «Муссон» с большим количеством детских секций – по сути, единственная площадка для занятия многими видами спорта в Севастополе).

Не случайно, сегодня один из лидеров «чаловской команды» В. Горелов с явным раздражением говорит о том, что Севастополь продолжает оставаться дотационным регионом, а в городе процветают «иждивенческие настроения»: «_Сейчас севастопольская власть, по большому счету, не сильно заботится о наполнении бюджета за счёт региональных доходов. Например, члены бюджетной комиссии с азартом обсуждают суммы, которые федеральный центр готов влить в Севастополь, и то, на что эти средства можно потратить. Полагаю, что концепция социально-экономического развития города, разработанная нами в 2014 году и направленная на обеспечение самодостаточности Севастополя, оказалась не только не нужна федеральному центру, но и показалась ему опасной. По сути, федеральный центр не заинтересован в экономической самостоятельности субъектов, а с такой политикой мы можем много рассуждать о рывках и прорывах, но дальше слов дело не сдвинется. Да, ушло время крупных заводов типа Муссона, Паруса, Маяка. Но за 5 лет хоть одно значимое и высокотехнологичное предприятие появилось в городе с населением более 400 тысяч человек? Нет. И это при том, что торговые центры растут как грибы, один за другим и один около другого. Где реализация индустриального парка? Где результат деятельности Корпорации развития Севастополя? Почему за 5 лет не сформировали ни одного земельного участка с подведёнными к нему инженерными коммуникациями и дорогами? Я не уверен, что виной тому – отсутствие земли, свободной от прав третьих лиц, и нежелание инвесторов заходить в Севастополь из-за опасности санкций_».

Другие депутаты, уже бывшие, из «команды Чалого» соглашаются с тем, что «управляемость дотационных регионов выше», чем бездефицитных, а действующий депутат ЗС Е. Бубнова отмечает применительно к сегодняшнему дню: «_Что вообще будет с промышленностью – непонятно. На развитие экономики на 2020 год выделено 12 млн в бюджете – в 2,5 раза меньше, чем на вакцинацию животных (32 млн)_». В то же время В. Посметный утверждает – «_Дают деньги для наведения порядка – надо их осваивать. Перестанут давать – сам собой возникнет вопрос, где бы их заработать. Люди у нас грамотные, работящие, способ найдут_».

Сергей Меняйло: концепция «город-форпост»

Олег Белавенцев

«Чаловская стратегия» в первые годы после присоединения конкурировала с видением тогдашней исполнительной власти города, которая в полном единстве с полномочным представителем президента в Крымском федеральном округе Олегом Белавенцевым настаивала на том, что Севастополь – это, в первую очередь, военно-морской форпост России. Этот тезис, не вызывающий сомнений сам по себе, применительно к стратегии городского развития, означал, словами С. Градировского, следующее: «Страна нас кормит, мы ей служим_». Такой подход, очевидно, противоречил концепции экономической самодостаточности, но дело было не столько в этом, сколько в земельных притязаниях Министерства обороны, по поводу которых В. Горелов рассуждает так: «_Все земли, которые принадлежали военным во времена СССР, не разбираясь – нужны они теперь фактически или нет – были переданы Министерству обороны РФ. Итогом стало то, что в отношении некоторых военных городков возникает напряжённая социальная обстановка. Люди не понимают, какие особые стратегические задачи решают военные на обширных прибрежных территориях, которых могут использоваться как места для отдыха горожан. Пляж Таврида, пляж Толстяк, прекрасный протяжённый галечный берег на Фиоленте справа от Яшмового пляжа – это территории, использование которых военными вряд ли оправдано целями обороны и безопасности».

В. Посметный солидарен с Гореловым: «_Сейчас флот гораздо меньше по количеству в сравнении с 1950-ми, скажем, годами, когда у одного линкора был экипаж в полторы тысячи человек. Сегодня боевые возможности возросли, а личный состав в таком количестве не нужен. Поэтому стоит критически посмотреть на земли, занимаемые Минобороны_». Об этом же говорит и С. Градировский: «_Вы видели современные суда? Ракеты с Каспия по Сирии достают, причем тут все земли, которые были у флота в Советском Союзе? Количество людей на флоте только уменьшается, количество гражданских служб растет. Современные военные могут сидеть в Колумбии, а воевать в Афганистане. Через космос_». По мнению Градировского, «концепция Чалого» и «видение Белавенцева» теоретически не находились в прямом противоречии: «_Повестка – это смыслы, а есть отдельные пункты: может ли технологическая столица выполнять функции форпоста? Конечно, да. Но всё равно остается вопрос – кто музыку заказывает, технологические предприниматели или Министерство обороны? При стратегическом подходе Чалого вполне можно было сформулировать стыкующиеся концепты_».

Представляется, что именно в этом вопросе – «кто музыку заказывает» – и состояла главная причина, почему концепция Чалого не была, в конечном итоге, поддержана федеральной властью. И дело не в позиции Министерства обороны. А в том, что словами С. Журавлева, «_Чалый претендовал на всю полноту власти в городе, а за ним были готовы сохранить лишь контрольный пакет_».

Очевидно, повестка современного технологического предпринимательства, как и повестка современного города-форпоста, не требовала использования большого количества земель. Свободные экономические зоны (СЭЗы) вполне возможно было развивать и без глобального наступления на земельные права частников, хотя где-то их интересами, скорее всего, пришлось бы пожертвовать. В случае реализации «чаловской повестки» через Генплан большее значение имела хаотичная застройка в центре города («Шанхай», словами Градировского), которая мешала (и до сих пор мешает) развитию общественно-значимых пространств, доступу к морю, и это делало необходимым вытеснение из этих мест частных землевладельцев, как мелких, так и крупных.

Однако, как уже стало ясно из сегодняшнего дня, «концепция Чалого» предполагала наиболее щадящий из возможных вариант передела земли, причем передела в пользу «интересов города». Вероятно, именно поэтому в мае 2017 года Алексей Михайлович так легко «вписался», не вникая в детали, за Генплан, опубликованный правительством Д.Овсянникова. Кроме того, в случае поддержки Москвой «Стратегии развития» 2014 года, федеральной власти и крупным российским инвесторам было бы легче «зайти» в город для реализации своих, более глобальных и более приземленных задач – ведь концепция не только не исключала присутствия федеральных структур в городе-герое, но и в значительной степени исходила из него, не случайно еще в первом варианте концепции марта 2014 года в каждом пункте указывался госзаказ в целях кардинального обновления материальной базы и инфраструктуры.

Итак, «концепция Чалого» давала возможность Москве «упаковать» в красивую «обертку» в любом случае болезненный перевод земли, находящейся в хаотическом правовом состоянии, под российскую юрисдикцию. Однако явное нарушение баланса групп интересов в пользу одной из таких групп, пускай и наиболее привлекательной как для местного населения, и для имиджа города в России, и для легитимности российской власти в Севастополе, и в глазах мирового сообщества, привело к тому, что эта концепция встретила сопротивление. Местная исполнительная власть, наряду с отстаиванием повестки «города-форпоста», стала благоволить местным застройщикам, так называемой группе «украинских строительных олигархов» и вместо разработки Генплана начала раздавать разрешения на строительство многоэтажных домов, в том числе в центре города.

Сегодня многие участники «чаловской команды» крайне неохотно вспоминают концепцию 2014 года, а свои завышенные ожидания того времени считают оторванными от реальности, своего рода мечтаниями об «идеальном городе». Есть среди «чаловцев» и те, кто не скрывает свое изначально скептическое отношении к той концепции – скажем, В. Посметный отмечает: «_Я сразу сказал, что это идеализм и мечта, и она болезненна и недостижима. Как скорость света, или как абсолютный ноль. К ним можно стремиться, но никогда не достичь. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Город искажался еще в советское время, невзирая ни на какие генпланы: ни к селу, ни к городу влепили это здание детского мира на проспекте Нахимова; уродливое, сейчас это здание правительства, тоже непонятно откуда взялось; потом нашей номенклатуре захотелось квартиры на ул. Ленина – влепили туда 5-этажку. А здание «Диалога», построенное напротив великолепного Покровского собора, не могут снести уже пять лет, несмотря ни на какие постановления судов и протесты общественности. В Севастополе либо жесткую власть надо применять и снести всё к чертовой матери. Либо же строить Севастополь, этакий город счастья, на новом месте, где нет собственнических интересов_».

Было и объективное обстоятельство, заметно сузившее коридор возможностей – плотный санкционный режим. Все эксперты, и местные, и столичные, в разговорах с автором этих строк говорили о санкциях, как о самом серьезном негативном факторе. Словами С. Журавлева, «_высокие технологии не могут прийти в санкционный город – юрисдикция не обозначена_». В том же духе рассуждает и Е. Бубнова: «_Какое может быть экономическое развитие, если половина предприятий национализирована, а для мирового сообщества значит – украдено. И на их карте горит красным огнем_». Впрочем, сам А. Чалый в 2016 году говорил, что фактор санкций создает высокую степень неопределенности в будущем экономическом развитии, не отказываясь при этом от собственной концепции в целом.

Таким образом, при С. Меняйло Генплан оказался на перекрестье столкновения разных сил: А. Чалого с его идеей севастопольской «Силиконовой долины»; самого Меняйло с его видением Севастополя как города-форпоста; федерального центра, желавшего найти взаимоприемлемый для себя баланс интересов. «Чаловцы» с весны 2015 до июля 2016 года стремились контролировать процесс разработки Генплана в правительстве, конкурс на проектирование Генплана города в 2015 году выиграла та же организация, что до этого момента по заказу Алексея Михайловича создавала один из вариантов «Концепции пространственного развития».

Однако с момента назначения врио губернатора Д. Овсянникова в июле 2016 года ситуация явно изменилась, что подтверждает отсутствие вплоть до апреля 2017 года в информационном пространстве каких-либо выступлений «чаловцев» на тему Генплана. Можно предположить, что дело не в закулисном влиянии «Чалого на Овсянникова», а в общем снижении интереса «народного мэра» к политической деятельности – он ушел с поста спикера Заксобрания; перестал финансировать определенные масштабные городские проекты (включая «концепции развития города»), ограничившись реконструкцией Матросского бульвара; в то же самое время «правая рука» Чалого в вопросах «концепций» С. Градировский перестал быть руководителем аппарата Заксобрания.

Консенсус не состоялся, но работа над Генпланом в проектной организации продолжалась.

Дмитрий Овсянников: политический конфликт на месте концепций

Дмитрий Овсянников

В апреле 2017 года правительство врио губернатора Дмитрия Овсянникова опубликовало разработанный НИИ Генплана Москвы «Проект Генерального плана города Севастополя». Как известно, Дмитрий Овсянников обратился к Алексею Чалому с просьбой поддержать документ, что «народный мэр» и сделал, публично взяв на себя часть ответственности в разгар общественных слушаний по проекту Генплана, на которых критика горожанами этого проекта шла непрерывным нарастающим валом под аккомпанемент митингов в самом городе. По итогам общественных слушаний была создана Согласительная комиссия, в которую поступило около 11 тысяч заявлений от жителей, предприятий, организаций. Комиссия была сформирована из представителей правительства, муниципалитетов, Законодательного собрания, Министерства обороны, ОНФ. Словами члена Согласительной комиссии, депутата ЗС 1-го созыва А. Кулагина, причина общественного возмущения состояла в том, что «_история была правильной с точки зрения архитектуры, но наложилась на реальные жилые кварталы. На месте гаражей – улица с коттеджами. Были и страхи – вы нас сносить будете, а мы живем здесь в третьем поколении_».

В Согласительную комиссию вошло около 30 человек, за несколько месяцев все заявления были рассмотрены, около 80% заявлений было удовлетворено, несмотря на то что, как говорят участники комиссии, «_замечания в значительной части противоречили друг другу, одни просили сдвинуть дорогу вправо, другие – влево_». При этом, «_в целом был найден компромисс, в том числе – с интересами Министерства обороны. Сформированный по итогам работы комиссии Генплан был вполне приемлем, его можно было принимать_». К июлю 2017 года члены Согласительной комиссии закончили работу, ее участники – как Сергей Кажанов – уже давали подробные комментарии по итогам ее работы, в том числе подчеркивая, что «чаловцы» не видели проекта Генплана до его публикации, а Заксобрание не имело отношения к техзаданию на его проектирование.

В Согласительную комиссию вошло около 30 человек, за несколько месяцев все заявления были рассмотрены, около 80% заявлений было удовлетворено, несмотря на то что, как говорят участники комиссии, «_замечания в значительной части противоречили друг другу, одни просили сдвинуть дорогу вправо, другие – влево_». При этом, «_в целом был найден компромисс, в том числе – с интересами Министерства обороны. Сформированный по итогам работы комиссии Генплан был вполне приемлем, его можно было принимать_». К июлю 2017 года члены Согласительной комиссии закончили работу, ее участники – как Сергей Кажанов – уже давали подробные комментарии по итогам ее работы, в том числе подчеркивая, что «чаловцы» не видели проекта Генплана до его публикации, а Заксобрание не имело отношения к техзаданию на его проектирование.

Сергей Кажанов

Однако в июне 2017 года (накануне выборов губернатора) врио губернатора Д. Овсянников объявил о приостановке работ по Генплану, как минимум, до начала 2018 года. Весной 2018 года правительство заявило, что Законодательное собрание внесло в Генплан застройку Байдарской долины, поэтому документ придется менять, хотя в действительности депутаты из «чаловской группы» В. Горелов и Вячеслав Аксенов в согласительной комиссии голосовали против этого решения и занесли свое мнение в особый протокол. Осенью 2018 года был расторгнут договор правительства с НИИ Генплана Москвы на проектирование Генплана, а проектирование Генплана было передано в специально созданное бюджетное учреждение.

Николай Патрушев

В 2018 году выездное заседание Совета Безопасности России в Севастополе под руководством Николая Патрушева поручило Овсянникову обеспечить город генпланом до 10 декабря 2018 года, в апреле 2019 года прокуратура Севастополя подала иск в отношении правительства, принуждая его вынести Генплан в качестве закона на утверждение Заксобрания, в мае 2019 года Николай Патрушев еще раз высказался о недопустимости сложившейся вокруг Генплана ситуации.

Всё это происходило на фоне нараставшего с осени 2017 года острейшего публичного конфликта «чаловского большинства» ЗС с исполнительной властью города – конфликта, начавшегося осенью 2017 года практически сразу после выборов Овсянникова губернатором.

Однако вмешательство силовых структур, в том числе федеральных, в вопрос принятия Генплана показывает, что губернатор хотел не только «насолить Чалому». Главной причиной затягивания процесса стало стремление к перераспределению активов города. Описывая в целом период губернаторства Овсянникова, С. Журавлев говорит: «_Пришли волки, перехватывающие местные ресурсы, в том числе путем ретранзита федеральных денег. Инвестиции центра превратились в капитал. При любой власти, при любом режиме элиты так устроены, что на вновь захватываемых территориях они устраивают земельные и владельческие права. Феодализм. Вернись, не дай Бог, Украина, у них этот этап будет в сто раз жестче, страшнее, бессовестнее, чем у нас_».

Можно попробовать описать, что происходило в земельном вопросе в отношении частных собственников. В. Посметный рассказывает: «_Губернатор организовал подачу исков, причем за бюджетные деньги была нанята фирма, об изъятии земельных участков у людей, которые получили их при Куницыне – потому что в украинское время по земельному кодексу только горсовет мог распределять земли, соответственно, полагали, что глава украинской администрации превысил свои полномочия. Всего правительством Овсянникова было подано около 5 тысячи исков в отношении физлиц. Наш суд отказывал ответчикам в обжаловании этих исков. А иски правительства удовлетворял. Что тут началось! И это еще одна причина возникновения антагонизма против Овсянникова. В народе поговаривали, что он и свои интересы этим преследовал. В борьбе некоторые из ответчиков дошли в своих тяжбах до Конституционного суда и было принято завуалированное юридическими формулировками решение о том, что Россия не вправе признавать незаконными решения государственных органов Украины, если они были приняты на территории Крыма и Севастополя во время их полномочий на этих территорий. И вопрос утих, во всяком случае, некоторая острота пошла на убыль. Но вопросы эти так до конца не разрешены_».

С. Градировский описывает эту историю несколько по-иному: «Речь шла о собственности в виде земельных участков, в том числе, которые были перепроданы москвичам, питерцам по 100 у.е. за сотку. И люди пошли в Верховный суд, потом – в Европейский. Никто не знает количество исков, которые всплывут в Европейском суде через 5 лет_». В то же время «_Овсянников договаривался с девелоперами и указывал, где какие куски должны быть в Генплане. _Всегда есть частные интересы, интересы девелоперов, которые противоречат интересам города, потому что они «забивают» за собой земли под многоэтажки, причем без инфраструктуры_».

Патимат Алиева

Одновременно с этим при Овсянникове не состоялась реконструкция севастопольских энергосетей (подрядчиком предполагалась компания «Россети») по проекту Энерджинет, в чем правительство обвинило «РЭС» – компанию Алексея Чалого, были закрыты судоремонтная компания Патимат Алиевой и «Муссон» Владимира Плотки, прекратилась деятельность Корпорации развития Севастополя под руководством бизнесмена Олега Николаева. Вместе с тем правительство города 5 раз вносило в Заксобрание законопроект о приватизации госсобственности, в котором многие объекты недвижимости оценивались много ниже рыночной стоимости, вплоть до оценки здания севастопольского Автовокзала в ноль рублей.

Олег Николаев

Таким образом, Генплан стал разменной монетой в «наезде» обновленной летом 2016 года команды исполнительной власти в союзе с местными строительными бизнесменами на остатки технологически-промышленного кластера в Севастополе, равно как и на частные интересы мелких землевладельцев. Кроме того, по причине острейшего конфликта губернатора с «чаловским большинством» в ЗС проект Генплана, в той или иной форме отражавший «стратегию Чалого», был неприемлем для Овсянникова, а собственной концептуальной основы тогдашний губернатор предложить не смог.

Михаил Развожаев: концепция «нового социализма»

Михаил Развожаев

Новый врио губернатора Михаил Развожаев, назначенный летом 2019 года, первоначально заявлял, что проект Генплана может быть внесен на рассмотрение заксобрания Севастополя до конца 2019 года, затем – что документ представят депутатам в первом квартале 2020 года. В январе 2020 года вице-губернатор Денис Солодовников выступил с заявлением, что работа над Генпланом продлится до осени 2020 года. Местная и федеральная пресса тут же увидела в этом предвыборный шаг – в сентябре 2020 года предстоят выборы губернатора, и новый врио не хочет идти на конфликт с горожанами, пока его не избрали губернатором, точно также, как Овсянников «заморозил» тему Генплана накануне собственных выборов.

Денис Солодовников

Тема Генплана, конечно, является благодатной для «раскачивания лодки». Некоторые эксперты уже прогнозируют, что Развожаев здесь окажется под прицелом «чаловцев», которые являются наиболее активными «лоббистами» принятия Генплана. Между тем, руководитель одного из главных «чаловских» СМИ – сайта «Форпост» – Е. Бубнова еще в ноябре 2019 года говорила в беседе со автором этих строк, что главными оппозиционерами будут коммунисты. И, судя по всему, она была права – севастопольские коммунисты громче всех раскритиковали перенос обсуждения Генплана на осень 2020 года. Так, первый секретарь Севастопольского горкома КПРФ, вице-спикер заксобрания Севастополя Василий Пархоменко заявил газете «Коммерсант»: «У меня складывается впечатление, что правительство (Севастополя — “Ъ”) _начало делить нашу жизнь на “до” и “после” выборов губернатора. Они не хотят никакие вопросы, которые могут вызвать споры, разногласия, выносить на обсуждение до выборов»_». Севастопольское издание «Примечания» со ссылкой на эту публикацию «Коммерсанта» вообще сообщило, что «Команда Развожаева отложила принятие генплана Севастополя из-за выборов».

Василий Пархоменко

Правда, команда Развожаева тут же переиграла ситуацию, и на заседании Заксобрания 4 февраля Солодовников заявил, что Генплан будет представлен депутатам уже летом, до выборов.

В то же время депутаты-«чаловцы», в первую очередь В. Горелов, оценивают аргументы Развожаева как вполне справедливые. Так, газете «Коммерсант» Горелов сказал следующее: «Минэкономразвития РФ издало нормативно-правовые акты, которые требуют переосмысления схемы функционального зонирования. Нельзя исключить, что появилась иная точка зрения на проект генплана у Минобороны РФ. Возможно также, что доработка проекта генплана силами учреждения, подведомственного департаменту архитектуры, повлекла за собой недопустимый учет интересов крупных застройщиков — причины могут быть разные».

В разговоре со мной в ноябре 2019 года Вячеслав Николаевич говорил также о том, что не стоит гнать лошадей в вопросе принятия Генплана: «_Осенью 2018 года по инициативе Марины Раковой, ненадолго возглавившей департамент архитектуры, возникла идея выделить в городе Севастополе урбанизированную часть, где будут земли населенных пунктов, а за пределами этой части – земли сельхозназначения, земли лесного фонда. Был подготовлен проект с границами земель, но этот проект не был согласован Минстроем и Минэкономразвития. Надо понимать, что нам не подходит вариант расширения Москвы, которая «поползла» на юго-запад в виде «новой Москвы, поглощая поля, леса, перелески, горы и сельхозземли. В Москве люди, живущие на землях сельских населенных пунктов, не против стать москвичами. А если у нас люди, живущие в сельских населенных пунктах, лишатся этого статуса, то они новых льгот не получат. Скажем, если на виноградники потащить земли населенных пунктов, их хозяева лишатся субсидий на посадку нового материала и пр. Для решения проблемы требуются изменения в федеральном законодательстве – в Лесном, Градостроительном, Земельном кодексе. Это серьезная работа, которая займет время_».

Позиция В. Горелова явно совпадает с тем, о чем говорил М. Развожаев в своем первом большом интервью севастопольским СМИ в октябре 2019 года: «_У нас особый город – город федерального значения, со всеми малыми городами, сельскими пунктами. К населенным пунктам относятся и земли населенных пунктов, и сельхозземли. У нас нет земель лесного фонда, земель сельхозназначения. Де-факто не определены другие действующие кадастровые технологии. Если субъект РФ Севастополь и город Севастополь не идентичны, тогда имеет смысл сделать отдельное муниципальное образование, мы сможем выделить сельские населенные пункты, а то сейчас мы не можем получать деньги на сельские населенные пункты. Если все это – город Севастополь, значит, надо делать исключения для федерального законодательства, чтобы получать дотации на сельское хозяйство, сохранять леса_».

В этом же интервью врио губернатора много говорил о новой ФЦП как своей главной, стратегической задаче. По словам С. Журавлева, именно под новую большую ФЦП М. Развожаев и «зашел» в Севастополь. Я уже писала о том, что, судя по всему, именно под эту ФЦП Развожаев создает большой государственный строительный трест. Идея государственного треста – «ноу-хау» врио губернатора, и это новый для российских управленческих реалий подход. И, судя по недавним словам Владимира Путина о создании для Севастополя и Крыма особого законодательного режима в обход 44-ФЗ, этот подход по-прежнему пользуется поддержкой президента.

Строительство – вообще главная отрасль экономики современных российских городов. Новаторство Развожаева здесь состоит в прямом подключении государства к этому процессу и, с другой стороны, – в социальной задаче, стоящей перед трестом: обеспечить севастопольцев и работой в самом тресте, и социальным жильем, которое этот трест будет строить.

Однако на каких землях будет данный трест вести свое строительство? В. Посметный, считающий невозможным реализовать в Севастополе идею «правильного» Генплана, говорит: «_Точечной застройкой позастроили все, что возможно и невозможно. У нас не могут найти место для инфекционной больницы и место для онкологического диспансера, вот вроде бы нашли – да и то там земли накладываются на интересы третьих лиц. Единственные сегодня возможности для застройки чего-либо – общественные территории (парки) и территории бывших промышленных предприятий, которые находятся в черте города, а это уже ограничивает общественные интересы, отсюда и острота противостояния_».

В то же время С. Журавлев полагает, что ключевые строительные проекты, с которыми предстоит иметь дело Развожаеву, находятся не в центре города и не на месте общественно-значимых пространств, а на землях сельхозназначения большого количества мелких собственников – в районе 5 – 7 километров Балаклавского шоссе: «_Какая-то группа инвесторов предполагает там создавать огромный мультикомплекс, в том числе жилья на 600 тысяч кв.метров. Но эта территория крайне криминализована мелкими торгашами, рыночными спекулянтами. Как будут договариваться с этой множественной мафией? Для губернатора – это жесточайший вызов. Если запустится там строительство – значит, губернатор справился, можно будет считать это его победой. А если начнут всех выдавливать по мелкой капле и не будет достигнуто какого-то внутреннего компромисса со всеми разово – это проигрыш. Принятие Генплана на этом фоне не имеет особого значения_».

В. Посметный отмечает, что сама по себе идея «освоения» 7 км – правильная и единственно верная: «У _Алексея Михайловича есть идея перенести туда административный и деловой центр, и если это получится сделать и прописать в Генплане – это будет 10 шагов вперед_».

Каким образом исполнительная власть будет договариваться с мелкими и не очень мелкими частниками станет понятно в самое ближайшее время на примере реконструкции Артбухты – значимого исторического центра города, где уже объявлена скупка земли у владельцев ресторанов. Правда, реконструкция Артбухты осуществляется за счет московского бюджета, С. Журавлев полагает, что это даст возможность Развожаеву в случае чего «прикрыться» внешним вмешательством. Но сам механизм «выдавливания частников» будет отрабатываться здесь, без Генплана и до его разработки и принятия.

2020 год – консенсус или новая война концепций?

Балаклавское радиоуправление

Какой же консенсус сможет отразить Генплан в 2020 году? Судя по всему, «чаловская группа» смирилась с тем, что город вместо «Силиконовой долины», да и просто промышленно развитого региона, превратится в рекреационно-туристическую зону. Е. Бубнова с сожалением говорит: «_В Инкермане разобрали железную дорогу, которой пользовался Севморзавод, а значит то предприятие, которое помнят севастопольцы, никогда уже не будет таким по объемам, как раньше. Выводят из бухты Балаклавское рудоуправление, там тоже разбирается железная дорога, т.е. и Балаклава тоже теряет свое градообразующее предприятие. А будет яхтенная Марина. Получается, что главное развитие города будет туристическое, рекреационное_».

Артбухта

С точки зрения экспертов, занимающихся проблематикой управления, эта тенденция является объективной для Севастополя – город совсем не случайно вырос после Русской весны на 30 %. С. Журавлев откровенно говорит: «_Страна была устроена по плану, климат никто не учитывал. А сейчас естественная миграция будет вытаскивать людей из зоны дискомфорта. Как только юрисдикция будет утверждена, город вполне может стать миллионником. В современном мире самоокупаемость города начинается с миллиона населения, когда город становится сложным и многопрофильным. В Севастополь перебираются северяне, едут с Донбасса. Едут не худшие. Бывшие военные, для них Севастополь – это Мекка. В Севастополе мало пьющих, нет проблемы алкоголизма, бомжей. Есть возможность так или иначе зарабатывать, нет разрухи, как в средней полосе России, черный пояс вокруг Москвы. На транзитный порт рассчитывать не приходится, город тупиковый. Севастополь перестал быть и военно-морским городом, давно уже стал гражданским. И хорошо, что так. У него есть множество рекреационных возможностей, прекрасно получится быть гастрономической столицей – свои устрицы, местный персик, вообще набор внутреннего производства продуктов питания. Им надо стать уютной локальной провинцией, в которой есть собственное качество, собственная типология ресторанного обслуживания, с собственными винными марками_».

СевГУ

Можно предположить, что среди «_перспективных направлений развития города_», о которых заявил М. Развожаев в январе 2020 года как о первоочередной задаче Генплана, – не только яхтенный и культурно-исторический туризм, но и университетский кластер. Е. Бубнова готова с этим согласиться – «университет будет градообразующим». С. Журавлев также полагает, что это направление является одним из самых перспективных: «_В Севастополе уже много выпускников, получивших российское образование – СевГУ, филиал МГУ, Военно-Морская академия. И молодежь не так часто уезжает, как из других российских городов. Если вокруг университетов будет развита инфраструктура бизнес-инкубации, это будет плодить множественные мелкие сервисы. Миллионник – это не город-завод, а город оказания множества мелких услуг_».

Но сугубо рекреационное развитие Севастополя невозможно без организации прибрежной зоны, доступа к морю и сохранения имеющихся общественно-значимых пространств. Словами С. Градировского, «самое важное – правильное публичное пространство. В свое время оно создавалось под 200-тысячник. А сейчас нужно под 700-тысячник. И _если врио губернатора это сделает, его бюст окажется в череде городских памятников_».

Это означает, что «земельный передел» всё же будет, но в отличие от периода Овсянникова он коснется не всех городских пространств, а преимущественно центральной зоны, причем произойдет это не ради интересов местного строительного лобби, а ради «интересов города». К тому же ликвидация мелкого частного землевладения отчасти может быть смягчена обеспечением занятости населения на местных «стройках века» в духе «нового социализма».

В целом, консенсус, к которому, судя по всему, приводит город Развожаев – это в очень усеченном и искаженном виде, но всё же отголосок идей 2014 года. В частности, это проявляется в отношении университетского кластера как градообразующего и приоритетности общественно-значимых пространств – при отказе от определенной промышленной повестки в пользу повестки строительной. Максимальное значение Генплана в этой ситуации – дать формально-правовую базу для «Правил землепользования и застройки», защитить от застройки можжевеловые рощи и создать в центре вместо хаотичного частного землевладения полноценное общественное пространство. В результате, возможно, впервые в новейшей российской истории такой документ, как Генплан, сможет отразить определенный элитный консенсус, и даже стать инструментом защиты этого консенсуса от посягательств будущих застройщиков на исторический центр города. Впрочем, в связи с назначением вице-премьера М. Хуснуллина куратором по Крыму и Севастополю местные общественники уже с ужасом поговаривают о предстоящей всеобщей стройке, в том числе – на месте значимых общественных пространств, однако хочется надеяться, что консенсус вокруг этих пространств, сомнительный при Овсянникове и кажущийся реальным при Развожаеве, все-таки будет сохранен.

______

Наш проект осуществляется на общественных началах и нуждается в помощи наших читателей. Будем благодарны за помощь проекту:

Номер банковской карты – 4817760155791159 (Сбербанк)

Реквизиты банковской карты:

— счет 40817810540012455516

— БИК 044525225

Счет для перевода по системе Paypal — russkayaidea@gmail.com

Яндекс-кошелек — 41001535099

Кандидат исторических наук. Преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова. Главный редактор сайта Русская Idea

Комментарии к архивным материалам закрыты. Однако Вы можете высказывать свое мнение в нашем Телеграм-канале, а также в сообществе Русская Истина в ВК. Добро пожаловать!

Также Вы можете присылать нам свое развернутое мнение в виде статьи или поста в блоге.

Чувствуете в себе силы, мысль бьет ключом? Становитесь нашим автором!

а также…

Свежие записи:

Поделитесь нашими материалами в своих соцсетях!

сайт консервативной политической мысли

открытая дискуссионная площадка

Manuscript submission criteria

Manuscripts and articles will be reviewed by the Editorial Board only if all the requirements listed below are met.

- The Editorial Board will consider articles that occupy 0.5 to 1.5 pages [a page is 40,000 typographical units]. They must present the results of an independent and original research, which is in line with the profile of the almanac and demonstrates the author’s ability to be fully conversant with the modern literature addressing the problems in question and to adequately apply the commonly used methodology for defining and solving scientific matters.

Besides, the Site for Russian Verity also publishes analytical synopsis of modern works (size – about 1 sheet), as well as reviews of recent scientific works (size – 0.25 sheet).

All texts must contain only literary language and must be duly edited following the scientific style standards. - If the manuscript is accepted for consideration, it does not imply that it will be published. All manuscripts are sent anonymously for expert review. The names of the reviewers (usually at least two) are not disclosed. If the submitted manuscript is rejected, the editors send a reply to the author clarifying the reasons.

The only relevant criterion for publishing the manuscript is the quality of the text and consistence with the scope of the almanac. - Please avoid automatic bulleted and numbered lists and word breaks. rtf is the preferable format. Only «» can be used as quotation marks. If a quote includes citations, use quotation marks in quotation marks, «“one”, two, three, “four”». Hyphens should not be used as dashes. The Russian letter ё is used only in cases when the replacement for e distorts the meaning of the word. The shortened forms mln and bln are used without the full stop. Abbreviations like “т.к.”, “т.н.” are not allowed. The figure in the footnotes is used in the end of a sentence before the full stop and in a sentence before any punctuation mark (comma, period, and semicolon). Illustrations are sent separately in jpg-files. Graphs and charts are made in separate Microsoft Excel files. The text should contain the indication of the location of this illustration, graphics, charts, and / or its image.

- The editors can edit and cut materials.

Those who submit manuscripts are kindly asked to understand the fact that the editors do not enter into any correspondence, particularly they do not engage in a meaningful debate via e-mail or mail, and do not have any obligation concerning the publication of the submitted materials. - The cover must contain the name, first name and patronymic of the author, the academic degree and academic rank, the position and place of work, the address and zip code and the email address of the author and must be stored in a separate file.

The information is to be written both in Russian and in English. The main file of the article must contain the name, the text itself, footnotes and endnotes bibliography. This is done to meet the requirement of an anonymous review of manuscripts sent to the editorial board. - The author must provide a list of keywords, a summary of the work (abstract) in English and in Russian (size – 100-200 words). The abstract is a separate analytical text, which allows to fully grasp the essence of the study, without the need for the reader to refer to the article. The summary (abstract) must be written in correct academic English. It must not be a word-for-word translation and cannot contain unintelligible structures and idioms which sound Russian.

- Links and references:

- Links to scientific and philosophical literature, analytical reports and articles in scientific journals should be presented in the form of intrabibliographic references containing the number of publications in the bibliography and pages.

For example:

[26, p. 237]. - Links to archived documents must be included in the footnotes indicating (describing) the nature of the document.

For example:

For biographies of K.N. Leontiev [From a letter from K.N. Leontiev to Vs.S. Solovyov, January 15, 1877, Moscow] // Russian State Historical Archives. F. 1120. Op. 1. D. 98. L. 54 ob.-55. - Links to information, official and other sources, including Internet resources that are not scientific or analytical materials, must be given in footnotes.

For example:

The National Security Strategy of the Russian Federation until 2020. The Security Council of the Russian Federation. URL: http //www.scrf.gov.ru /documents/99.html

Solovyov O. The central bank is preparing a new devaluation // Nezavisimaya Gazeta. January 13, 2015. - The footnotes can contain any additional ideas; footnotes can contain links, presented in the same way as in the main text. When referring to Internet publications, there is no need to indicate the access date.

- The bibliography in endnotes is compiled in the alphabetical principle (first list the authors and the works in Russian, then in Latin). The last name and initials of the author must be in italics. The references to monographs must indicate the total number of pages, and references to articles must indicate the page numbers in a journal or a collection where the article is printed.

For example:

Berdyaev N.A. Philosophy of Inequality / Compiled, foreword and notes L.V. Polyakov. M: IMA-Press, 1990. 285 p.

Gajda F. Bloody Sunday as a very ambitious provocation of the opposition // Website on conservative political thought “Russian idea”. January 5, 2015. URL: http://politconservatism.ru/forecasts/krovavoe-voskresene-kak-grandioznaya-provokatsiya-oppozitsii/

Shirinyants A.A .The Intellectuals in the Political History of the XIX Century // Bulletin of Moscow University. Edition 12. Political sciences. 2012. № 4. pp. 39-55.

Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics. New York: Public Affairs, 2004. 208 p. - The endnotes reference list must specify the official place of publication and publisher (sometimes the search may require extra efforts, but the names must be presented).

- The translation of Russian names in English or their Latin transliteration are not required, nor is it necessary to translate foreign titles into Russian (except publications in Oriental languages).

Reviewing rules for submitted manuscripts

- The Site for Russian Verity guarantees the transparency of the publication policy and criteria for manuscripts. Editors select reviewers in such a way to minimize the likelihood of a clash of interest and avert prejudice to the manuscripts submitted. The reviews of the manuscript are taken into account to decide whether to publish it or suggest further work on it. The final decision is taken by the Editorial Board.

- The cover must contain the name, first name and patronymic of the author, the academic degree and academic rank, the position and place of work, the address and zip code and the email address of the author and must be stored in a separate file. The information must be provided both in Russian and in English.

- Manuscripts, submitted to the journal, are assessed in accordance with the double-blind peer-review procedure. For this purpose the manuscripts are sent to the external experts without any identification of authorship, neither the name nor the place of work. Similarly, the journal does not disclose the names or positions of reviewers to the authors or third parties in accordance with international standards of peer-reviewing in academic journals.

- The journal invites recognized experts in the relevant field, who have had their works on the relevant issues published over 3 years. The manuscript is reviewed by the Editorial Board, as well the experts. The Editorial Board Chairman and Editor-in-Chief select external experts and invite them to review the manuscript. The reviews are kept by the editors for 5 years.

- A submitted manuscript is initially assessed by the editors in order to confirm that it corresponds to the scope and standards of the journal. Then, the editors delete any references to the author and code the manuscript. The coded manuscript is submitted to the reviewer.

- The coded manuscript is sent to the external experts along with the standardized questionnaire via e-mail. In the covering letter the editors set the deadline for the review (each case is considered separately, but the time allotted cannot exceed 1 month).

- On receiving the results of the external assessment, the editors examine the review to see if it meets the existing criteria. If the review does not give an adequate evaluation of the manuscript, the editors could seek additional review by other experts.

- If the review contains suggestions for improving the manuscript, it is forwarded to the author. Before sending it, the editors delete comments which are meant for the editors exclusively as well as any offensive or insulting comments.

- The deadline for resubmitting the manuscript is set each time individually. If the manuscript is rewritten significantly before resubmission (no less than 15% of the text), it could be sent for additional reviewing. While choosing experts for the additional reviewing, preference will be given to the same experts who did the initial review (given that they agree).

- The editors send copies of the reviews or a refusal with the reasons to the authors of the submitted articles. They also commit themselves to sending copies of the reviews to the Russian Ministry of Education and Science should the following request be made.

- Reviewing is conducted on the basis of the standardized questionnaire:

The importance of the issues to the academic tasks set of RV:

1 = minimal contribution

2 = minor contribution

3 = moderate contribution

4 = significant contribution

5 = substantial contribution to the discipline

The relevance of the research for philosophy, political science and historical science nowadays:

1 = almost irrelevant

2 = minor relevance

3 = moderate relevance

4 = significant relevance

5 = substantial contribution to the discipline

Author’s originality (autonomy) in addressing the issue:

1 = low (trivial, unoriginal, “common place”);

2 = below average (there are some original thoughts);

3 = moderate;

4 = sufficient;

5 = original research, containing a new approach to issue;

The credibility of the hypothesis, coherence and logical reasoning:

1 = not convincing;

2 = not very convincing (many contradictions);

3 = average level of credibility (standard, traditional proofs);

4 = quite convincing arguments (in general, sound persuasive, with few exceptions);

5 = very persuasive arguments

The reliability of data:

1 = unreliable;

2 = limited reliability (accuracy of the information causes significant doubt)

3 = partly reliable (not differentiated);

4 = quite reliable (sufficient data without sufficient critical thinking);

5 = fully reliable (complete, adequate and critically processed data)

Appropriate style, accuracy and precision, brevity:

1. Low (grammatical and stylistic errors, lacking terminological precision, multiple repetitions);

2. Below average (repetitions, no precision)

3. Average

4. Above average (some minor flaws);

5. High.

Kirill Benediktov

Russia–France: Possible Conservative Alliance? (№ 3, 2015)

The article studies the possible Russian-French alliance retrospectively and analyses its fundamental features. The main assumption is that France is one of the two Western European countries that could build a strategic alliance with Russia, with Germany being the other one. Starting from it, the author shows that only shared values could provide a solid foundation for an effective alliance. Otherwise the alliance between Russia and the leading European country would be at best tactical, rather than strategic. While there are few, if any, shared values with Germany following the forced transformation of the German cultural code in the wake of the WWII, relations with France have evolved differently. With conservative values shared by most Russians and Frenchmen, the ideological proximity brings the two countries closer. Nowadays some French politicians regard Russia as a guardian and a stronghold of traditional European values that have fallen prey to globalization and are ousted by the aggressive Anglo-Saxon civilization and its model. The sympathizers include intellectuals that form the political agenda and shape public opinion. Others are political activists, mobilizing the electorate. Marine Le Pen, the president of the French National Front, is the most favorably disposed towards Russia among European politicians. The examples of the National Front and its leader reveal the attitude of French conservatives towards Russia. As seen from France, Russia is returning to its roots, so French conservatives regard the resurgence of the Russian Orthodox Church, the formal LGBT propaganda ban and other events as the signs of a titanic battle between the living European Christian tradition endorsed by both France and Russia and the post-Christian and anti-Christian world based on the Anglo-Saxon globalization concept. They also interpret them as signals for possible ideological rapprochement.

Keywords: France, Russia, Alliance, Values, Conservatism, National Front, Marine Le Pen.

Paul Grenier

Russian Conservatism and its Reception the West through the Prism of Ideological Liberalism (№ 3, 2015)

The author focuses attention, first, on the poor reception in the West of Russia’s current attempt to define its national idea by reference to its own pre-communist philosophical tradition. He demonstrates that this negative reception, however, is conditioned by what may, optimistically, be temporary political-ideological exigencies, at a period when very little that is associated with the Russian leadership is able to get a fair or warm reception in mainstream U.S. publications. The author points out that the Russian religious philosophical tradition was widely considered admirable and constructive in the West prior to 2014. At present, however, the typical approach in the U.S. and European press is to contrast Russian realpolitik policies with abstract Western ideals rather than Western realpolitik policies. Meanwhile, the very existence of legitimate Russian ideals is dismissed. The author then turns his attention to Russia’s present efforts to define its own ideals in a conservative vein. He suggests that this effort demands a careful definition of categories and to this end distinguishes between ideological and non-ideological brands of both conservatism and liberalism. He urges Russia’s intellectual leadership to embrace the whole of its tradition (i.e. the best of its tradition) rather than only a part. He notes a tendency by Russian conservatism to privilege what in Plato’s Republic were the virtues of the Guardians (as opposed to the Traders). But the Russian heritage incorporates, according to the author, both liberal and conservative elements, even as it is ultimately grounded in а realm that lies beyond liberalism and conservatism.

Keywords: International Relations, Realism, Barack Obama, Demagogy, Liberalism, Conservatism, Ideology, Russian national idea, N. Berdyaev, G. Fedotov, V. Solovyov, I. Ilyin, Pierre Manent, Jane Jacobs, Plato’s Republic.

Mikhail Ilyin

A Diaologue about Islands and Straits, Intermarums and Intermunds (№ 1, 2015)

Mikhail Ilyin reviews main subjects of scholarly debate between himself and Vadim Tzimburski since early 90s when they both were promoting geopolitical and chronopolitical studies in new Russia. The debate focused on five major issues: character of geopolitics, links between geopolitics and chronopolitics, geopolitics of Russia (Eurasia), limitrophe areas around Russia and particularly Balto-Pontida. Very clear and coherent differences between both analysts would not undermine their essential agreement on basis issues and would not prevent their co-authorship. Furthermore, disagreements were complementary. Even now they continue to inspire further investigations.

Keywords: geopolitics, chronopolitics, Russia-Eurasia, Island of Russia, Heartland, limitrophe areas, Balto-Pontida, Balto-Pontic system.

Leonid Ionin

Projects of Total Democracy: Power of Referendums, E-Democracy, “One Man – One Vote” (№ 3, 2015)

This work regards total democracy as a commitment to solving problems and dealing with contradictions in modern representative democracies through maximizing equality and granting the public with direct access to the mechanisms of social control. The paper considers the proposals to create a “community” run by referendums, to establish online democracy, and to improve the egalitarian principle of “one man – one vote”. It also analyses the sociological and epistemological basis of these models. It draws a conclusion that the conservative approach is more promising, that is the use of the mechanisms elaborated at the earlier, relatively distant stages of political development, the use of mechanisms which take into account diverse particular features of the political process.

Keywords: Public Opinion, Referendum, Scientific Knowledge, Common Knowledge, Qualifications, Classes, Universalism, Particularism.

Andrey Ivanov

The Slogan “Russia for Russians” in Conservative Thought in the Second Half of the XIX Century (№ 4, 2015)

The article studies the origin of the slogan “Russia for Russians” and its conservative interpretations in the second half of the XIX century. The study is based on numerous works, most of which have never been previously used. The author analyzes the attitude to the slogan “Russia for Russians” of well-known conservatives, such as Emperor Alexander III, V. Skaryatin, I. Aksakov, M. Katkov, M. Skobelev, S. Syromyatnikov, V. Rozanov, A. Suvorin and others.

Keywords: “Russia for Russians”, Russian Conservatism, Russian Nationalism, Pan-Slavism, Emperor Alexander III.

Alexei Kharin

The First Book about the Great Geopolitician (№ 1, 2015)

The article is devoted to the intellectual biography V.L. Tsymbursky, written by a political scientist B.V. Mezhuev. In the monograph, Mezhuev succeeded to show basic landmarks of work and the main ideas of the thinker, as well as to determine the value of Tsymbursky’s works. Separate positions cause a discussion, but on the whole the book turned out well.

Keywords: B.V. Mezhuev, V.L. Tsymbursky, “the Island of Russia”, Great Limitrophe, geopolitics, chronopolitics, civilization.

Stanislav Khatuntsev

Vadim Tsymbursky, a Russian Geopolitician (№ 1, 2015)

The article covers geopolitical conceptualization of a prominent Russian philologist, cultural philosopher, thinker, and political writer V.L. Tsymbursky, in particular, his “Island Russia” model, the concepts of “Euronapping” and of the Great Limitroph; as well as their criticism, the author’s opinion of some problems brought up by Tsymbursky. The category of limitrophic spaces is supplemented with the category of limbic territories.

Keywords: V.L. Tsymbursky, “Island Russia”, geopolitics, civilization approach, civilization geopolitics, internal geopolitics of Russia, “Euronapping”, Great Limitrophe, limb, transfer of the capital city.

Stanislav Khatuntsev

“Preserving the Future”: Konstantin Leontiev’s Seven Geopolitical Pillars (№ 4, 2015)

This article analyses the issues related to the “seven pillars” approach, K. Leontiev’s set of ideas about the new «Eastern Slavic culture», and his geopolitical ideas.

Keywords: Heptastylism (Seven Pillars), Anatolism, K. Leontiev, Geopolitics, “Eastern Question”, Constantinople, “Eastern Union”, Russian History, Russian Post-Reform Political Thinking, Historiosophy.

Aleksey Kozhevnikov

Russia’s Present and Future in A. Solzhenitsyn’s and I. Shafarevich’s Works: “From Under the Rubble” Collection (1974) (№ 4, 2015)

The article analyzes A. Solzhenitsyn’s and I. Shafarevich’s political essays. Solzhenitsyn’s and Shafarevich’s articles, published in the “From Under the Rubble” collection, dwelt on the historical problems and development of the Russian nation.

Keywords: A. Solzhenitsyn, I. Shafarevich, “From Under the Rubble” Collection, Russian National Values, Historical Problems of the Russian Nation, Development of the Russian Nation.