Троцкий | это... Что такое Троцкий? (original) (raw)

Троцкий, Лев Давидович

| Лев Давидович Троцкий Лев Давидович Бронштейн | |

|---|---|

|

|

2-й Председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов 2-й Председатель Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов |

|

| 8 октября 1917 — 8 ноября 1918 | |

| Предшественник: | Николай Семёнович Чхеидзе |

| Преемник: | должность упразднена |

1-й Народный комиссар по иностранным делам РСФСР 1-й Народный комиссар по иностранным делам РСФСР |

|

| 8 ноября 1917 — 13 марта 1918 | |

| Предшественник: | должность учреждена; Михаил Иванович Терещенко как Министр иностранных дел Российской республики |

| Преемник: | Георгий Васильевич Чичерин |

1-й Председатель Революционного военного совета РСФСР—СССР 1-й Председатель Революционного военного совета РСФСР—СССР |

|

| 6 сентября 1918 — 26 января 1925 | |

| Предшественник: | должность учреждена; |

| Преемник: | Михаил Васильевич Фрунзе |

3-й Народный комиссар по военным и морским делам РСФСР—СССР 3-й Народный комиссар по военным и морским делам РСФСР—СССР |

|

| 29 августа 1918 — 26 января 1925 | |

| Предшественник: | Н.И.Подвойский |

| Преемник: | Михаил Васильевич Фрунзе |

| Партия: | РСДРП(б)/РКП(б) (1917—1927); СДПШ |

| Образование: | среднее |

| Профессия: | государственный деятель, писатель |

| Вероисповедание: | атеист |

| Рождение: | 25 октября (7 ноября) 1879(1879-11-07)село Яновка, Елисаветградский уезд, Херсонская губерния, Российская империя |

| Смерть: | 21 августа 1940(1940-08-21) (60 лет)Койоакан, Мехико, Мексика |

| Похоронен: | там же |

| Отец: | Давид Леонтьевич Бронштейн (1847—1922) |

| Мать: | Анна (Анетта) Львовна Бронштейн, урожд. Животовская (умерла в 1910 или 1912) |

| Супруга: | Александра Львовна, урождённая Соколовская (1899—1902?), Наталья Ивановна, урождённая Седова (1902—1962) |

| Дети: | 1-й брак: Зинаида (Волкова) (1901—1933),Нина (Невельсон) (1902—1928) 2-й брак: Седовы: Лев (1906—1938), Сергей (1908—1937) |

| Автограф: |  |

| Награды: |  |

| Лев Давидович Троцкий на Родоводе |

Лев Дави́дович Тро́цкий (псевд.: Перо́, Антид Ото, Л. Седо́в, Стари́к и др.; имя при рождении Лейба Давидович Бронштейн[1][2][3]; 26 октября (7 ноября) 1879 — 21 августа 1940) — деятель международного коммунистического революционного движения, практик и теоретик марксизма, идеолог одного из его течений — троцкизма. Один из организаторов Октябрьской революции 1917 г. и один из создателей Красной Армии. Один из основателей и идеологов Коминтерна, член Исполкома Коминтерна. В первом советском правительстве — нарком по иностранным делам; в 1918—1925 — нарком по военным и морским делам и председатель Революционного военного совета РСФСР, затем СССР. С 1923 г. — лидер внутрипартийной левой оппозиции. Член Политбюро ВКП(б) в 1919—1926 гг. В 1927 г. снят со всех постов, отправлен в ссылку, в 1929 г. выслан за пределы СССР, а в 1932 г. лишён советского гражданства. После высылки из СССР — создатель и главный теоретик троцкистского Четвёртого интернационала (1938). Автор работ по истории революционного движения в России, создатель капитальных исторических трудов по революции 1917 г., литературно-критических статей, воспоминаний «Моя жизнь» (Берлин, 1930). Убит агентом НКВД Рамоном Меркадером в Мексике (1940).

Содержание

Биография

Детство и юность

Бронштейн (Троцкий) в 1900

Лев Бронштейн родился пятым ребёнком в семье Давида Леонтьевича Бронштейна (1843—1922) и его жены Анны (Анетты) Львовны Бронштейн (урождённой Животовской) — зажиточных землевладельцев из числа еврейских колонистов земледельческого хутора неподалёку от села Яновка Елисаветградского уезда Херсонской губернии (ныне село Береславка Бобринецкого района Кировоградской области, Украина). Родители Льва Троцкого происходили из Полтавской губернии. В детстве разговаривал на украинском и русском, а не на широко распространённом тогда идише. Учился в училище Св. Павла в Одессе, где был первым учеником по всем дисциплинам. В годы учёбы в Одессе (1889—1895) Лев Троцкий жил и воспитывался в семье своего двоюродного брата (по материнской линии), владельца типографии и научного издательства «Матезис» Моисея Филипповича Шпенцера и его жены Фанни Соломоновны, — родителей поэтессы Веры Инбер.

В 1896 в Николаеве Лев Бронштейн участвовал в кружке, вместе с другими членами которого вел революционную пропаганду.

Начало революционной деятельности

В 1897 г. участвовал в основании «Южно-русского рабочего союза». В 1898 году был впервые арестован. В том же году в тюрьме женился на Александре Соколовской, бывшей одним из руководителей Союза. С 1900 году находился в ссылке в Иркутской губернии, где установил связь с агентами «Искры» и по рекомендации Г. М. Кржижановского, давшего ему прозвище «Перо» за очевидный литературный дар, был приглашен к сотрудничеству в «Искре». В 1902 году бежал из ссылки за границу; в фальшивый паспорт «наудачу» вписал фамилию Троцкий[4].

Прибыв в Лондон к Ленину, Троцкий стал постоянным сотрудником газеты, выступал с рефератами на собраниях эмигрантов и быстро приобрел известность. А. В. Луначарский о молодом Троцком писал: «…Заграничную публику Троцкий поразил своим красноречием, значительным для молодого человека образованием и апломбом. …Очень серьёзно к нему не относились по его молодости, но все решительно признавали за ним выдающийся ораторский талант и, конечно, чувствовали, что это не цыплёнок, а орлёнок»[5]

Первая эмиграция и революция 1905—1907

Троцкий в ссылке в Иркутской губернии. 1900

Неразрешимые конфликты в редакции «Искры» между «стариками» (Г. И. Плехановым, П. Б. Аксельродом, В. И. Засулич) и «молодыми» (В. И. Лениным, Ю. О. Мартовым и А. Н. Потресовым) побудили Ленина предложить Троцкого в качестве седьмого члена редколлегии; однако, поддержанный всеми членами редколлегии, Троцкий был в ультимативной форме забаллотирован Плехановым[6].

На II съезде РСДРП, летом 1903 года так горячо поддерживал Ленина, что Д. Рязанов окрестил его «ленинской дубинкой». Однако предложенный Лениным новый состав редколлегии: Плеханов, Ленин, Мартов — исключение из неё Аксельрода и Засулич побудило Троцкого перейти на сторону обиженного меньшинства и критически отнестись к организационным планам Ленина[7].

В 1904 году, когда между большевиками и меньшевиками обнаружились серьёзные политические разногласия, Троцкий отошёл от меньшевиков и сблизился с А. Л. Парвусом, который увлёк его теорией «перманентной революции»[8]. Вместе с тем, как и Парвус, выступал за объединение партии, полагая, что надвигающаяся революция сгладит многие противоречия.

В 1903 в Париже Троцкий женился на Наталье Седовой[9] (это брак не был зарегистрирован, так как Троцкий никогда не разводился с А. Л. Соколовской).

В 1905 году Троцкий нелегально возвратился в Россию.

В 1905 году — председатель Петербургского Совета рабочих депутатов, был арестован, В 1907 году был осужден на вечное поселение в Сибирь с лишением всех гражданских прав. По пути в Обдорск (ныне Салехард) бежал.

Вторая эмиграция

С 1908 по 1912 годов издавал в Вене газету «Правда» (в 1912 большевики основали собственную газету «Правда» с тем же названием, что вызвало многочисленные споры). В 1914—1915 в Париже выпускал ежедневную газету «Наше слово».

В сентябре 1915 участвовал в работе Циммервальдской конференции вместе с Лениным и Мартовым.

В 1916 был выслан из Франции в Испанию, откуда уже испанскими властями выслан в США, где продолжил деятельность публициста.

Возвращение в Россию

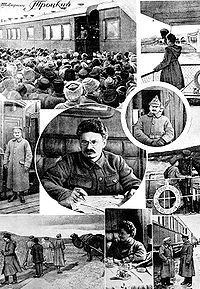

Лев Троцкий, 1917 год

Сразу после Февральской революции Троцкий направился в Россию, но по пути, в канадском порту Галифакс, вместе с семьей был снят с корабля английскими властями и отправлен в лагерь для интернированных моряков немецкого торгового флота. Причиной задержания были опасения англичан относительно возможного отрицательного влияния Троцкого на стабильность в России. Однако вскоре по письменному запросу Временного правительства Троцкий был освобождён как заслуженный борец с царизмом и продолжил свой путь в Россию. 4 мая 1917 Троцкий приехал в Петроград и стал неформальным лидером «межрайонцев», занимавших критическую по отношению к Временному правительству позицию. После июльских событий был арестован Временным правительством и обвинен, как и многие другие, в шпионаже; при этом ему было предъявлено обвинение в проезде через Германию.

В июле на VI съезде РСДРП(б) состоялось объединение межрайонцев с большевиками; сам Троцкий, в то время находившийся в «Крестах», что не позволило ему выступить на съезде с основным докладом — «О текущем моменте», — был избран в состав ЦК. Выступал с многочисленными речами, писал много публицистики. Освобожденный под залог после Корниловского мятежа, 20 сентября Троцкий был избран председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Был одним из главных руководителей Великой Октябрьской социалистической революции.

Спустя год об этом периоде И. Сталин писал: «Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета т. Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Совета и умелой постановкой работы Военно-революционного комитета партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому. Товарищи Антонов и Подвойский были главными помощниками товарища Троцкого»[10].

У власти

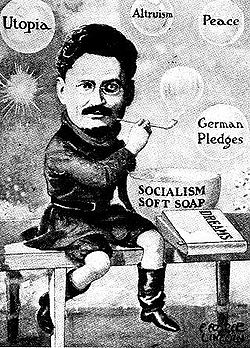

«Красный» пропагандистский плакат 1918 года. Троцкий убивает «змею контрреволюции»

«Белый» плакат

«Изнание Троцкого с Кубани»

Подпись под плакатом: «Этот дядя не про нас

Ну как, брат, с Кубани... р-раз!»

«Красный» пропагандистский плакат

Весной 1918 года Троцкий занял посты наркома по военным и морским делам и председателя революционного военного совета РСФСР. Одним из первых действий Троцкого был арест и предание суду революционного трибунала командующего морскими силами Балтийского флота контр-адмирала А. М. Щастного. На суде Троцкий, будучи единственным свидетелем по делу, обвинил Щастного в контрреволюционной пропаганде.

На посту наркома по военным и морским делам Троцкий предпринял меры для создания боеспособной армии.

Несколько городов в СССР получили наименование Троцк, впоследствии после начала репрессий против Троцкого они были переименованы.

В начале 1920 г. Троцкий, поработав на Урале, где он занимался временным преобразованием 3-й армии в 1-ю трудовую, одним из первых предложил мероприятия по сворачиванию «военного коммунизма»[11] [12] . Мероприятия эти сводились к следующим двум путям: в богатых земледельческих районах (Украина, Дон, Сибирь) заменить развёрстку процентным натуральным налогом и снабжать крестьян промтоварами в соответствии со сданным количеством зерна; в разорённых центральных губерниях дополнить развёрстку по ссыпке хлеба принудительными мерами по запашке земли и развить тенденцию на коллективизацию сельского хозяйства. Но большинство ЦК РКП(б) во главе с Лениным к изменению политики оказалось не готово: Троцкий получил 4 голоса против 11-ти и обвинение во «фритредерстве» (стремлении к свободе торговли)[14] [15]

Троцкому, направленному на восстановление транспорта, пришлось действовать в рамках политики военного коммунизма; при этом Троцкий, будучи недоволен работой транспортых профсоюзов, с ведома и согласия ЦК сменил руководство, нарушив принцип выборности; кроме того, на транспорте нарушался принятый в то время принцип уравнительности (усиленные пайки и премиальные за хорошую работу), что вызывало недовольство.

Конфликт по поводу Цектрана, расколовший ЦК на две равные части (даже с небольшим перевесом на стороне Троцкого) породил т. н. «дискуссии о профсоюзах», о которой Троцкий впоследствии писал: «Политическое содержание дискуссии до такой степени завалено мусором, что я не завидую будущему историку, который захочет добраться до корня вещей»[16]. Отношения его с Лениным резко ухудшились. Сторонники Троцкого Н. Н. Крестинский, Л. П. Серебряков и Е. А. Преображенский были изгнаны из Секретариата ЦК (причём первые двое вообще из ЦК). Накануне Х съезда РКП(б) Троцкий, Бухарин и их сторонники развернули в партии дискуссию о роли профсоюзов, выдвинув в качестве главного тезис о “производственной демократии”, воплощение в жизнь которого означало бы подмену государственного управления общественным производством и руководящей роли РКП(б) в этом управлении управлением всей хозяйственной жизни страны профсоюзами. “Производственная демократия” Троцкого и Бухарина призвана была устранить партию от подбора профсоюзных кадров и противопоставить профсоюзы партии и Советскому государству. По сути дела, противопоставить им рабочий класс, шесть миллионов которого тогда входило в профсоюзы. Дискуссия о профсоюзах навязана была РКП(б) именно в тот период, когда необходимость единства партии, дружной ее работы оказалась настоятельной — молодая Советская республика еще не остыла от пожара Гражданской войны, еще предстояло восстановить разрушенное донельзя народное хозяйство. Вызванный спровоцированной дискуссией кризис РКП(б) грозил перерасти в кризис Советской власти. Ленин это понимал, как никто другой: “Профсоюзы, по месту их в системе диктатуры пролетариата, стоят, если можно так выразиться, между партией и государственной властью”.

“Производственная демократия” Троцкого и Бухарина, будь она принята партией, большинством рабочих, ставила бы профсоюзы над партией и государством. В троцкистско-бухаринской “производственной демократии” Ленин увидел анархо-синдикалистский уклон — то преувеличение роли профсоюзов, что грозило анархией в производстве. Первое, что он сделал,— вскрыл теоретическую несостоятельность так называемой производственной демократии: производство вечно; демократия преходяща, и если она не служит развитию производства, то разрушает его, ведет к его анархии. “Этот термин (“производственная демократия”) теоретически неверен”,— говорил Ленин.— “Всякая демократия, вообще как всякая политическая надстройка… служит, в конечном счете, производству”. Троцкий и Бухарин щеголяли данным термином, дабы подменить политический подход к управлению производством (руководящую роль партии в подборе и расстановке профсоюзных кадров, роль Советского государства в отраслевом управлении экономикой) так называемым хозяйственным (тот и другой доказывали: экономика — первична, политика вторична).

Ленин вскрыл политическую опасность теоретических заблуждений: “Теоретическая неверность вопиюща. Политика есть концентрированное выражение экономики — повторил я в своей речи, ибо раньше уже слышал этот ни с чем не сообразный, в устах марксиста совсем недопустимый, упрек за мой политический подход. Политика не может не иметь первенства над экономикой. В дискуссии о профсоюзах Троцкий заметил Ленину, что тот на VIII съезде Советов говорил, “что нам нужно поменьше политики, побольше хозяйственности”, а теперь выдвигает на первый план политическую сторону дела. Ленин так ответил на замечание: “Тов. Троцкому эти слова показались “чрезвычайно меткими”. На деле они выражают самую отчаянную путаницу понятий, “идейную сумятицу”, поистине безбрежную. Конечно, я всегда выражал, выражаю и буду выражать пожелание, чтобы мы занимались меньше политикой, больше хозяйством. Но нетрудно понять, что для выполнения этих пожеланий надо, чтобы не было политических опасностей и политических ошибок. Политические ошибки, которые сделаны тов. Троцким и углублены, усугублены тов. Бухариным,… заставляют нас, к сожалению, терять время на исправление этих ошибок, на то, чтобы спорить… против неправильного подхода к профдвижению (подхода, ведущего к падению Советской власти)”. Дискуссия о профсоюзах дорого обошлась партии: в ней назрел кризис, грозящий ее расколом. Причем в условиях обостренных трудностей — в условиях разрухи. Вот почему Ленин считал необходимым “во всей полноте и принципиально” осудить анархо-синдикалистский уклон: “Мы — партия, борющаяся… Мы должны сказать себе: чтобы единство было прочным, нужно, чтобы был осужден определенный уклон”. При этом он как диалектик говорил о необходимости теоретических исканий и теоретических дискуссий по вопросу о перспективах профдвижения в Советской России. “Но, — замечал он, — одно дело теоретическая дискуссия, другое дело — политическая линия партии, политическая борьба. Мы — не дискуссионный клуб. Издавать сборники, специальные издания мы, конечно, можем и будем, но мы должны прежде всего бороться в самых трудных условиях и поэтому должны сплотиться воедино”. Здесь Ленин непреклонен: “Партия, это непосредственно правящий авангард пролетариата, это — руководитель. Исключение из партии, а не принуждение, вот специфическое средство воздействия, средство очищения и закала авангарда”. Видя опасность для единства партии каких-либо уклонов, как правого, так и левого, Ленин предложил Х съезду РКП(б) в его резолюцию “О единстве партии” внести седьмой пункт: “Чтобы осуществить строгую дисциплину внутри партии и во всей советской работе и добиваться наибольшего единства при устранении всякой фракционности, съезд дает ЦК полномочия применять в случае (-ях) нарушения дисциплины или возрождения или допущения фракционности все меры партийных взысканий, вплоть до исключения из партии, а по отношению к членам ЦК перевод их в кандидаты и даже, как крайнюю меру, право исключения из ЦК при условии наличности большинства двух третей общего собрания членов ЦК, кандидатов и членов Центральной контрольной комиссии”. По решению съезда, седьмой пункт резолюции “О единстве” не публиковался в открытой печати. Благодаря седьмому пункту партия защитила свое единство, а с ним и единство страны, перед угрозой левой (Троцкий) и правой (Бухарин) опасности. Предлагая Х съезду партии принять седьмой пункт резолюции “О единстве”, Ленин говорил: “Будем надеяться, товарищи, что применять этот пункт не придется, но он необходим при том новом положении, когда мы здесь стоим перед поворотом, довольно крутым, и хотим уничтожить следы обособленности” (Имелась в виду фракционная обособленность Троцкого, Бухарина)[17]. В 1922 году на почве недовольства работой Рабкрина и решением национального вопроса снова, казалось бы, стал складываться союз между Троцким и Лениным, но Ленин заболел и отошёл от политической жизни.

Троцкий и Красный Террор

«Белый» плакат «Ленин и Троцкий — „врачи“ больной России»

Широко известна причастность Троцкого к «красному террору» — массовым репрессиям, проводившимся большевиками в ходе Гражданской войны в России. Уже 17 декабря 1917, в своем обращении к кадетам, Л. Троцкий заявляет о начале стадии массового террора по отношению к врагам революции в более жесткой форме:

Само понятие «красный террор» был сформулировано Троцким как «орудие, применяемое против обреченного на гибель класса, который не хочет погибать».[19]

Борьба со Сталиным, ссылка

Разногласия между Троцким и Сталиным начались еще в период Гражданской войны (в том числе по поводу обороны Царицына). Расхождения между Троцким и Зиновьевым также начались в период Гражданской войны (по поводу обороны Петрограда).

После смерти Ленина Троцкому противостояло большинство руководства страны во главе с Зиновьевым, Каменевым и Сталиным, т. н. «тройка». Причины этого были различны. Кто подозревал его в диктаторских, бонапартистских замыслах, кто просто считал его выскочкой, ставшим большевиком только в 1917. Сталин ненавидел Троцкого со времён обороны Царицына, Зиновьев со времён обороны Петрограда. В 1923 в ряде статей Троцкий обвинил «тройку» в «бюрократизации». Эти взгляды были осуждены на XIII партийной конференции. Осенью 1924 в статье «Уроки Октября» Троцкий начал «литературную дискуссию».

В середине 1920-х годов к нему присоединились Зиновьев и Каменев, которые после разгрома Сталиным т. н. «Новой оппозиции» стремительно теряли власть.

В 1926 Троцкий был выведен из состава политбюро ЦК, в ноябре 1927 исключён из партии и в том же году выслан в Алма-Ату. Большая часть его сторонников (Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, И. Т. Смилга, Г. И. Сафаров, К. Б. Радек, А. Г. Белобородов, В. А. Антонов-Овсеенко, С. А. Саркисов) признала в 1928—1930 гг. правильность генеральной линии, меньшая (Х. Г. Раковский, Н. И. Муралов и др.) — продолжала упорствовать. И те и другие были репрессированы и в 1936—1941 гг. расстреляны практически поголовно.

Изгнание из СССР

Лев Троцкий, его жена Наталья и сын Лев в ссылке в Алма-Ате, 1928

В 1929 году выслан в Турцию на остров Принкипо. В 1932 г. лишён гражданства СССР. В 1933 переехал во Францию, в 1934 в Данию, в 1935 в Норвегию. Норвегия, боясь ухудшить отношения с СССР, всеми силами старалась избавиться от нежелательного иммигранта, конфисковав у Троцкого все произведения и поместив его под домашний арест, также Троцкому выдвигались угрозы выдать его советскому правительству. Не выдержав притеснений, Троцкий в 1936 эмигрировал в Мексику, где жил в доме семьи художников Фриды Кало и Диего Ривера. В начале августа 1936 года Троцкий заканчивает работу над книгой «Преданная революция», в которой он назовёт происходящее в Советском Союзе «сталинским термидором». На языке Великой французской буржуазной революции это означало контрреволюционный переворот: 9 термидора (название месяца по тогдашнему новому республиканскому календарю) было свергнуто якобинское радикальное правительство Робеспьера. О «термидоре» Троцкий заговорил уже во второй половине 20-х годов, но теперь это обвинение еще более усиливается, для чего, он считает, у него есть все основания. Он констатирует, что «вчерашние классовые враги успешно ассимилируются советским обществом…» Ввиду успешного проведения коллективизации «дети кулаков не должны отвечать за своих отцов». Троцкий с возмущением восклицает: «Недаром же правительство приступило к отмене ограничений, связанных с социальным происхождением!», а ограничения эти — например, при приёме в высшие учебные заведения — были значительными.

Возмущается Троцкий и «неравенством в оплате труда», называя «заведомой аристократией» трактористов, комбайнеров и пр., сильно преувеличивая такое неравенство — якобы в этом смысле «СССР не только догнал, но и перегнал капиталистические страны!»

Настоящее негодование вызывает у него укрепление семьи в СССР. Он пишет: «Революция сделала героическую попытку разрушить так называемый «семейный очаг», то есть архаическое, затхлое и косное учреждение… Место семьи… должна была, по замыслу, занять законченная система общественного ухода и обслуживания…» Это, конечно, по его замыслу. И вот — «назад к семейному очагу»!

А что уж говорить об отношении Троцкого к восстановлению офицерского корпуса «во всём его буржуазном великолепии» (в сентябре 1935 года были возвращены звания «лейтенант», «капитан», «майор», «полковник») и к отмене ограничений для службы казачества в Красной Армии, к появлению вновь казачьих дивизий (согласно постановлению ЦИК, в апреле 1936-го), что в трактовке Льва Давидовича «несомненно, одно из самых ярких проявлений термидора!». Троцкий считал, что русская культура «представляла собой, в конце концов, лишь поверхностное подражание более высоким западным образцам… Она не внесла ничего существенного в сокровищницу человечества» и предрекал поражения СССР во Второй мировой войне: «Опасность войны и поражения СССР в ней есть реальность… Судьба СССР будет решаться в последнем счёте не на карте генеральных штабов, а на карте борьбы классов. Только европейский пролетариат, непримиримо противостоящий своей буржуазии.., сможет оградить СССР от разгрома…»[20].

В январе 1937 Троцкий был заочно приговорён к смертной казни.

Протокол решения о высылке Троцкого за пределы СССР

В СССР Троцкий и его сын Лев Седов были объявлены вне закона (1937).

В 1938 провозгласил создание Четвёртого интернационала, наследники которого существуют и до сих пор.

В 1938 году в Париже в больнице после операции умер старший сын Троцкого — Лев Седов[21].

Убийство

Основная статья: Операция «Утка»

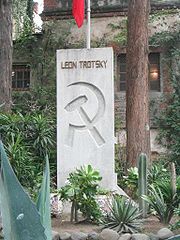

Могила Троцкого в Койоакане.

В мае 1940 года было совершено неудачное покушение на жизнь Троцкого. Руководил покушением тайный агент НКВД Григулевич. Группу налётчиков возглавил мексиканский художник и убеждённый сталинист Сикейрос. Ворвавшись в комнату, где находился Троцкий, покушавшиеся неприцельно расстреляли все патроны и поспешно скрылись. Троцкий, успевший спрятаться за кроватью, не пострадал. По воспоминаниям Сикейроса, неудача была связана с тем, что члены его группы были неопытными и очень волновались. Кроме того, перед началом операции для храбрости они выпили спиртного.

20 августа 1940 года агент НКВД Рамон Меркадер, проникший ранее в окружение Троцкого, смертельно ранил его в голову ударом ледоруба. 21 августа Троцкий умер.

Известные потомки

Внук Льва Троцкого (сын его старшей дочери Зинаиды Волковой) — Всеволод Платонович Волков (Сева, род. 7 марта 1926, Москва) — впоследствии мексиканский химик и троцкист Эстебан Волков Бронштейн (Esteban Volkov Bronstein). Одна из четырёх дочерей Всеволода (правнучек Л. Д. Троцкого) — Нора Д. Волкова (Nora D. Volkow, род. 27 марта 1956, Мехико), известный американский психиатр, профессор Брукхейвенской национальной лаборатории, с 2003 года — директор Национального института наркомании в составе Национальных институтов здоровья (США). Другая дочь — Патрисия Волков-Фернандес (Patricia Volkow-Fernández, род. 27 марта 1956, Мехико), мексиканский врач, автор научных исследований в области синдрома приобретённого иммунодефицита. Старшая дочь — Вероника Волкова (Veronica Volkow, род. 1955, Мехико), известный мексиканский поэт и искусствовед. Младшая дочь — Наталия Волкова (Natalia Volkow, или Natalia Volkow Fernández), экономист, заместитель директора по связи с учебными заведениями Мексиканского Национального института статистики, географии и информатики.

Сестра Троцкого — Ольга Бронштейн — была замужем за Л. Б. Каменевым. Брак распался в начале 1920-х гг. В браке было двое детей, оба расстреляны в конце 1930-х гг.

Награды

- Орден Красного Знамени [22]

Троцкий в культуре

О Троцком снято два полнометражных художественных кинофильма: «Убийство Троцкого» (The Assassination of Trotsky, США, 1972) с Ричардом Бёртоном в роли Троцкого и «Троцкий» (Россия, 1993) с Виктором Сергачёвым в главной роли.

Образ Троцкого присутствует также в фильмах «Фрида», «Зина», «Есенин», «Столыпин», «Романовы», «9 жизней Н. Махно» и многих других.

Троцкий стал прообразом «лидера оппозиции» в двух романах Дж. Оруэлла — «Скотный двор» (Сноуболл — Снежок) и «1984» (Голдстайн).[23] [24]

Киновоплощения

- («Октябрь», 1927)

- Ефим Копелян («В дни Октября», 1958)

- Ричард Бартон («Убийство Троцкого»/«Ледоруб», 1972)

- Йен Мак-Келлен («Зина», 1985)

- («Красные колокола», 1983)

- Лев Лемке («Эсперанса», 1988; «Враг народа — Бухарин», 1990)

- Дэниел Мэсси («Сталин», 1992)

- Николай Лазарев («Сталин», США, 1992)

- Виктор Сергачёв («Троцкий», 1993)

- Владимир Осипчук («Раскол», 1993)

- Сергей Сергеев («Вперёд, за сокровищами гетмана», 1993)

- Валерий Кухарешин («Романовы. Венценосная семья», 2000)

- Джеффри Раш (Фрида, 2002)

- Валерий Шевченко («Две любви», 2003)

- Константин Хабенский («Есенин», 2005)

- Евгений Князев («Девять жизней Нестора Махно», 2006)

- Виталий Кузьмин («Столыпин… Невыученные уроки», 2006)

Примечания

- ↑ Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг./ Сост. В. И. Ивкин. — М.: «Российская политическая энциклопедия» , 1999 г.

- ↑ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Горячев Ю. В. — М.: Издательский дом «Парад», 2005.

- ↑ Иван Кривушин, энциклопедия «Кругосвет»

- ↑ Троцкий Л. Д. Моя жизнь. М., 2001. С. 140

- ↑ Луначарский А. Лев Давидович Троцкий // Силуэты: политические портреты. М., 1991. С. 343

- ↑ Троцкий Л. Д. Моя жизнь. С. 156—159

- ↑ Дойчер И. Вооруженный пророк. М., 2006. С. 90

- ↑ С.Тютюкин, В.Шелохаев. Стратегия и тактика большевиков и меньшевиков в революции

- ↑ http://www.wsws.org/ru/2003/jun2003/sedo-j10.shtml

- ↑ Сталин И. В. Октябрьский переворот // Правда. 6 ноября 1918.

- ↑ В. Данилов, С. Есиков, В. Канищев, Л. Протасов. Введение // Крестьянское восстание Тамбовской губернии в 1919—1921гг «Антоновщина»: Документы и материалы / Отв. Ред. В.Данилов и Т.Шанин. — Тамбов,1994

- ↑ Л. Д. Троцкий Основные вопросы продовольственной и земельной политики

- ↑ См. X съезд РКП(б). Стеногафический отчет. Москва, 1963. С. 350

- ↑ В. Данилов, С. Есиков, В. Канищев, Л. Протасов. Введение

- ↑ Л. Д. Троцкий. Моя жизнь. М., 2001. С. 450

- ↑ В битве за единство партии - Газета «Правда»

- ↑ Ланцов С. А.Террор и террористы: Словарь.. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. — 187 с.

- ↑ Троцкий Л. «Терроризм и коммунизм.» С. 64. // Аким Арутюнов «Досье Ленина без ретуши»

- ↑ Был ли «сталинский термидор»? - Газета «Правда»

- ↑ Практически сразу после его смерти появилась версия о причастности к ней НКВД. Документальных подтверждений этому нет. Версию об убийстве отрицает как перебежчик Вальтер Кривицкий («Я был агентом Сталина»), так и один из руководителей НКВД в тот период П. А. Судоплатов [1]

- ↑ Справочник по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898—1991

- ↑ Isaac Deutscher: the prophet, his biographer and the watchtower

- ↑ George Orwell: The Critical Heritage Book by Jeffrey Meyers; Routledge, 1997

Источники

- Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. 1879-1921 гг.. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. — С. 527. — ISBN 5-9524-2147-4

- Дойчер И. Троцкий. Безоружный пророк. 1921-1929 гг.. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. — С. 495. — ISBN 5-9524-2155-5

- Дойчер И. Троцкий. Изгнанный пророк. 1929-1940 гг.. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. — С. 527. — ISBN 5-9524-2157-1

- См. также отрывки: «Троцкий в Октябрьской революции»; «Драма Брест-Литовска»

- Давид Кинг. Троцкий. Биография в фотодокументах. — Екатеринбург: "СВ-96", 2000. — ISBN 5-89516-100-6

- Папоров Ю. Н. Троцкий. Убийство "большого затейника". — СПб: ИД "Нева", 2005. — С. 384. — ISBN 5-7654-4399-0

- Вадим Роговин. «Была ли альтернатива?»: «„Троцкизм“-взгляд через годы», «Власть и оппозиции», «Сталинский неонэп», «1937», «Партия расстрелянных», «Мировая революция и мировая война», «Конец означает начало». [2][3]

- Isaac Don Levine. The Mind of an Assassin, New York, New American Library/Signet Book, 1960.

- Dave Renton. Trotsky, 2004.

- Leon Trotsky: the Man and His Work. Reminiscences and Appraisals, ed. Joseph Hansen. New York, Merit Publishers, 1969.

- The Unknown Lenin, ed. Richard Pipes, Yale University Press (1996) ISBN 0-300-06919-7

Ссылки

Работы Троцкого

- Троцкий, Лев Давидович в библиотеке Максима Мошкова

- Военная доктрина или мнимо-военное доктринерство. — Пг.: ПУ Петроградского военного округа, 1922. — 52 с.

- Подборка основных сочинений Троцкого

- Trotsky.net — англоязычный архив

- Попытка собрать все сочинения Троцкого на одном ресурсе

- Работы Л. Троцкого

- The Lubitz TrotskyanaNet dealing with Leon Trotsky, Trotskyism and Trotskyists (english)

О Троцком

- Фельштинский, Юрий Григорьевич на lib.ru (большое количество документов, связанных с Троцким и/или троцкизмом)

- Биография на hrono.ru

- А. Резник Троцкий и вопросы культурного строительства.

- Резник А.В. Троцкизм и Левая оппозиция в РКП(б) в 1923-1924 годы. — М.: Свободное марксистское издательство, 2010. — 112 с. — ISBN 978-5-98063-017-1

- Илья Смирнов «Пророчество Троцкого»

- А. А. Гусейнов Этика Троцкого // Этическая мысль: Научно-публицистические чтения / Под ред. А. А. Гусейнова. М.: Республика, 1992. С. 264—285.

- Вишняк М.В. ОКТЯБРЬ ВЪ «АВТОБИОГРАФІИ» Л. ТРОЦКАГО

- Троцкий-1

- Генеалогия семьи Троцкого

- Биография Льва Троцкого в журнале GQ

- О жизни Лева Давидовича Бронштейна (Троцкого)

- Очерк в «Новом Взгляде»

Убийство Троцкого

- Вишлев О. В. Накануне 22 июня 1941 года. Операция «Утка»

- Колпакиди А. И. Ликвидаторы КГБ. — М.: Яуза Эксмо, 2009. — С. 85 - 102. — 768 с. — (Энциклопедия спецслужб). — 3000 экз. — ISBN 978-5-699-33667-8

Документы, свидетельства современников

- Архивы Кремля. Политбюро и Церковь. 1922-25 гг. Под ред. Н. Н. Покровского и С. Г. Петрова (большой материал об участии Троцкого в антицерковных репрессиях)

- Судоплатов П. А. Спецоперации. Глава 4. Ликвидация Троцкого

- Куприн А. И. Троцкий. Характеристика

- Бюллетень Оппозиции (Большевиков-ленинцев).

- Послушать Троцкий, «Речь о союзе советских республик»

- Аркадий Тененбаум Лев Троцкий — трибун революции

Видеоматериалы

Фильмы о Троцком на IMDB

Нарком по военным и морским делам: Л.Д. Троцкий

Главнокомандующий вооруженными силами Республики: И.И. Вацетис (с 1.09.1918 по 9.07.1919), С.С. Каменев (1919-1924)

Начальник Всероглавштаба: Стогов Н. Н. (18.5–2.8.1918), Свечин А. А. (2.8–22.10.1918), Раттэль Н. И. (22.10.1918 г. — 10.2.1921).

Начальник Полевого штаба РВСР: Раттэль Н.И. (2.10–22.10 1918), Костяев Ф.В. (22.10 1918— 16.6 1919), Бонч-Бруевич М.Д. (16.6–13.7.1919), Лебедев П.П. (13.7 1919—14.2.1921).

Командующие фронтами

Восточный фронт: М.А. Муравьев (13.06.1918—11.07.1918), И.И. Вацетис (11.07.1918—28.09.1918), С.С. Каменев (28.09.1918—07.07. 1919), М.В. Фрунзе (19.07.1919—15.08.1919), В.А. Ольдерогге (15.08.1919—15.01.1920)

Северный фронт: Д.П. Парский, Д.Н. Надёжный (26.11.1918—19.2.1919)

Туркестанский фронт: М.В. Фрунзе (август 1919-сентябрь 1920), Г.Я. Сокольников (сентябрь 1920 - февраль 1921), В. С. Лазаревич (февраль 1921 - январь 1922), В.И. Шорин (январь—ноябрь 1922), А. И. Корк (ноябрь 1922—1923), С. А. Пугачёв (июль 1923 - апрель 1924), М. К. Левандовский (апрель 1924 - ноябрь 1925), К. И. Авксентьевский (1925—1927)

Южный фронт: П.П. Сытин, П. А. Славен (с ноября 1918 по январь 1919), В. М. Гиттис (в январе - июле 1919), В. Н. Егорьев (в июле - октябре 1919), А. И. Егоров (в октябре 1919 - январе 1920), М.В. Фрунзе

Юго-Восточный фронт: В. И. Шорин (10.1919—1.1920)

Кавказский фронт: В. И. Шорин (1920), В. М. Гиттис (15.05.1920—29.05.1921)

Западный фронт: Д. Н. Надёжный (19.02.1919—22.07.1919), В. М. Гиттис (с июля 1919 по апрель 1920), М.Н. Тухачевский (апреля 1920 по август 1922)

Юго-Западный фронт: А.И. Егоров

Командующие армиями

1-я конная армия: С.М. Будённый

2-я конная армия: О. И. Городовиков, Ф.К. Миронов

Wikimedia Foundation.2010.