Транспортный корабль снабжения | это... Что такое Транспортный корабль снабжения? (original) (raw)

| «Транспортный корабль снабжения» | |

|---|---|

|

|

| экипаж | 0÷3 чел. |

| длительность автономного полета | ≤4 сут |

| → в составе ОПС | ≤90 сут |

| стартовая масса | 21,62 т; |

| → на орбите | 17,57 т; |

| объем внутренних отсеков | 49,88 м³; |

| длина в стартовом положении | 17,51 м; |

| → на орбите | 13,2 м; |

| масса ПН с ВА | ≤12,6 т; |

| → доставляемой на ОПС | ≈5,2 т; |

| ёмкость топливных отсеков: | ≈3,822 т; |

| солнечные батареи (СБ) | 2×17 м², 1×6 м²[1] |

| общая мощность СБ: | 3,5 кВт |

| ракета-носитель | «Протон» |

| запуски | 8 |

| места запуска | Байконур |

| первый запуск | 15.12.1976 |

| последний запуск | 27.09.1985 |

| успешных запусков | 8 |

| неудачных запусков | нет |

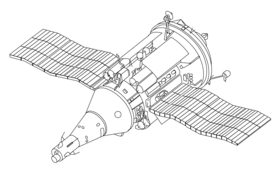

«Транспортный корабль снабжения» (ТКС) — многофункциональный космический корабль СССР, разработанный ОКБ-52 Челомея для доставки экипажа и грузов на орбитальную пилотируемую станцию (ОПС) военного назначения «Алмаз». ТКС в виде автоматического грузового корабля и модуля стыковался к гражданским орбитальным станциям «Салют», а также в модифицированных вариантах — к ОПС «Мир» и «Международной космической станции». Имеет возвращаемый на Землю спускаемый аппарат для экипажа и результатов исследований.

Содержание

Устройство корабля

ТКС состоит из двух частей: возвращаемого аппарата (ВА) и функционально-грузового блока (ФГБ), каждый из которых способен осуществлять автономный полет.

Функционально-грузового блока (ФГБ), возвращаемого аппарата (ВА) и системы спасения (САС).

Функционально-грузовой блок

Функционально-грузового блока (ФГБ) и возвращаемого аппарата (ВА).

ФГБ состоит из секций различного диаметра. Спереди, на зоне малого (2,9 м) диаметра на него устанавливался возвращаемый аппарат, сзади отсек имел расширение, образованное двумя коническими проставками максимальным диаметром 4,1 м. В хвостовой части ТКС располагался активный стыковочный агрегат, специально приспособленный для стыковки объектов массой по 20 т. В передней части блока находятся два двигателя коррекции (11Д442) тягой по 447 кгс. Двигатели могли включаться до 100 раз; их ресурс составлял 2600 с. Для корабля столь большой массы оказалось более выгодным использовать двигательную установку с турбонасосной системой подачи, а не с вытеснительной как на «Союзе». Все топливо (АТ+НДМГ) размещалось в восьми цилиндрических баках на внешней поверхности ФГБ. Там же установлены основные агрегаты двигательной установки (ДУ), двигатели ориентации и стабилизации, антенны и датчики, радиаторы системы терморегулирования.

Возвращаемый аппарат

Возвращаемый аппарат КА «Космос-1443»

По конфигурации ВА напоминает спускаемые аппараты КА «_Джемини_» и КА «_Аполлон_», обладает высоким аэродинамическим качеством (0,25 на гиперзвуке), что позволяет выполнять управляемый спуск в атмосфере с небольшими тепловыми нагрузками. Основные характеристики:

| Масса на старте: | около 7,3 т; |

|---|---|

| Максимальная длина (в сборе): | 10,3 м; |

| Максимальный диаметр: | 2,79 м; |

| Масса на орбите (после сброса АДУ): | более 4,8 т, при спуске — около 3,8 т; |

| Жилой объем ВА: | 3,5 м³; |

| Масса возвращаемого груза: | до 50 кг (с экипажем), без экипажа — 500 кг; |

| Время автономного полета ВА по орбите: | 3 часа; |

| Максимальное время нахождения экипажа в ВА: | 31 час; |

Возвращаемый аппарат (ВА) и носовой отсек (НО).

Теплозащита ВА состоит из донного полусферического сегмента (лобового экрана), боковой теплозащиты, сегмента носового отсека. Теплозащитное покрытие выполнено из кремнеземной ткани, пропитанной фенолформальдегидной смолой. При нагреве смола испаряется и газообразные продукты пиролиза блокируют приток тепла. После возвращения теплозащиту можно восстановить и использовать снова (до 10 раз). На днище ВА сделан люк диаметром 550 мм для доступа экипажа в ФГБ. Несмотря на то, что этот участок теплозащиты подвергается наиболее интенсивному нагреву, такая схема продемонстрировала высокую надежность в эксплуатации.

На днище ВА был закреплен навесной отсек с системой жизнеобеспечения. В верхней части кабины установлен носовой отсек (НО) с реактивной системой управления (РСУ) спуском, парашютной и некоторыми другими системами. НО оканчивался пороховой ТДУ с четырьмя соплами, направленными назад, вдоль образующей конуса. Над ТДУ на коротком переходнике закреплялась длинная цилиндрическая АДУ, сопла которой также были направлены вдоль образующей конуса ВА. ТДУ обеспечивала тормозной импульс скорости (~100 м/с) для схода ВА с орбиты. Управление ориентацией аппарата на орбите и при спуске в атмосфере — посредством РСУ.

История

|

В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.Эта отметка установлена 12 мая 2011. |

|---|

История проекта неразрывно связана с историей разработки орбитальной пилотируемой станции (ОПС) «Алмаз». ОПС должна была стать военным форпостом на орбите, на ней предполагалось разместить уникальное фотографическое оборудование для наблюдения за Землёй. Для поддержания станции в обитаемом состоянии, доставки грузов, расходуемых материалов для оборудования и возвращения отснятых пленок требовался транспортный корабль. В 1966 году состоялась защита эскизного проекта ОПС с транспортным кораблем 7К-ТК «Союзного» семейства. В силу малой размерности корабля масса доставляемого груза была минимальной, а возвращаемого — практически нулевой. Поэтому Челомей поручил своим проектантам разработать собственный корабль. Уже в 1969 году был выпущен новый эскизный проект, обозначивший контуры будущего ТКС, состоящего из многоразового возвращаемого аппарата (ВА) и функционально-грузового блока (ФГБ). ВА корабля ТКС стал первым, имеющим люки в днище с теплозащитой (для возможности перехода в ФГБ) и реализовавшим на практике возможность повторного использования.

- В 1970 году, в разгар работ по ТКС и ОПС возникло предложение, в ответ на планы вывода американской орбитальной космической станции «SKYLAB» быстро создать из имеющегося корпуса ОПС и систем корабля «Союз» долговременную орбитальную станцию (ДОС). Все силы были брошены на новый проект, впоследствии ставший известной серией станций «Салют», а ТКС предписывалось отработать на втором этапе эксплуатации станции. Лишь в 1973-74 году работы по ТКС возобновились в прежнем объеме. Были изготовлены несколько экземпляров корабля для статических и тепловых испытаний и для тренировок космонавтов.

- С 1975 года начались лётно-конструкторские испытания. С 51-й площадки космодрома Байконур были проведены пять испытаний САС (системы спасения). Для отработки ВА было изготовлено изделие 82ЛБ72 — массово-инерционный аналог ТКС, состоящий из двух ВА, соединённых днищами. Первый запуск состоялся в конце 1976 года, аппараты, получившие обозначения «Космос-881» и «Космос-882» сделали 1 виток и благополучно приземлились в Казахстане. Всего было проведено 4 запуска (один неудачный и один «взрыв на старте») с разным успехом. Из них два ВА впервые совершили по два полёта.

- В 1977 году первый ТКС-1 «Космос-929» отправился в космос. Через месяц ВА совершил успешную посадку, а ФГБ еще полгода работал на орбите.

- Так как ОПС «Алмаз» к моменту готовности полетов ТКС со стыковками не была на орбите, было решено стыковаться со станцией серии ДОС-«Салют». В 1981 году был запущен ТКС-2 «Космос-1267». Его ВА вскоре вернулся на землю, а ФГБ состыковался со станцией «Салют-6».

- Запущенный 02.03.1983 ТКС-3 «Космос-1443» доставил на станцию «Салют-7» 2,7 тонны грузов (в том числе дополнительные солнечные батареи) и 3,8 тонн топлива, проработал долгое время как модуль и завершил полёт 19.09.1983. Его ВА 23.08.1983 совершил мягкую посадку, доставив на Землю около 350 кг грузов и результатов экспериментов.

- Следующим с тем же «Салютом-7» стыковался 02.10.1985 ТКС-4 «Космос-1686», запущенный 27.09.1985. Модуль поработал и как грузовик, доставив на борт станции 4322 кг расходных материалов и спецоборудование более 80 наименований, в том числе раздвижную ферму «Маяк». В баках ТКС находилось 1550 кг топлива для поддержания орбиты станции «Салют-7», её ориентации и стабилизации. Все эти функции после стыковки ТКС-М взял на себя. Модуль дал существенную прибавку и системе электропитания, передавая на «Салют-7» до 1,1 кВт электроэнергии. Но самым главным было, конечно, научное оборудование массой 1255 кг. Аппаратура предназначалась для проведения более 200 экспериментов, включая военно-прикладной оптический комплекс «Пион-К» с лазерно-электронным телескопом. После окончания работ на орбитальной станции «Салют-7» предусматривалось её сохранение её на высокой орбите (ТКС-4 своими двигателями поднял орбиту станции до высоты 495 км) для последующего возрождения или возвращения на Землю в рамках программы кораблей многоразового использования «Буран», однако эта программа была закрыта после одного испытательного полёта. Ещё до этого топливо на ТКС-М и на станции «Салют-7» было практически выработано, в 1990 году возросла солнечная активность, ввиду чего орбитальный комплекс стал резко терять высоту орбиты и неуправляемо сошел с неё 07.02.1991 (обломки станции и ТКС-4 упали на Аргентину и Чили).

- Не совсем удачная судьба ТКС, отсутствие пилотируемых запусков, хотя все необходимые разрешения на пилотируемые полеты были получены, в первую очередь связана не с самим кораблем, а с его ракетой-носителем семейства «Протон», а также, с программой ОПС «Алмаз». Токсичность топлива РН семейства «Протон» (во всех ступенях ракеты используются несимметричный диметилгидразин, известный как НДМГ или гептил (CH3)2N2H2, и тетраоксид азота N2O4) выше, чем у боевого отравляющего вещества типа «Фосген», поэтому любая незначительная авария на старте могла привести к гибели всего экипажа, если бы не сработал весь комплекс средств обеспечения безопасности экипажа. Кроме этого, большой проблемой был трансфер экипажа на стартовую площадку и в корабль ТКС (требовались, как минимум скафандры). [источник не указан 1053 дня]. Впрочем, с ПТК "Союз", основная двигательная установка которого заправляется точно таким же топливом, нет никаких вышеуказанных проблем с посадкой экипажа и обслуживанием на стартовой площадке.

- Оставшиеся ТКС были переделаны в функционально-служебные (ФСБ) и функционально-грузовые блоки (ФГБ). Один из них в 1987 г. доставил на «Мир» модуль «Квант-1», другой пригодился при создании военной станции «Скиф-ДМ». Фактически на этом программа почти прекратилась. В 90-е рассматривался вопрос о создании на базе ВА корабля-спасателя для станции Freedom, а потом и для МКС. Незначительная модификация позволяла вернуть на землю до 6 человек, но от этого проекта отказались. Зато на базе ФГБ ТКС был сделан одноименный модуль для МКС, и есть планы на запуск ФГБ-2.

- Одним из первоначальных вариантов создания станции «Мир» была схема со стыковкой служебных модулей на основе ТКС к базовому блоку. При этом модули могли отстыковываться и переходить в автономный полет для выполнения экспериментов, а их возвращаемый аппарат использоваться как средство спасения экипажа станции.

- На базе корабля ТКС разрабатывается корабль для орбитального космичеcкого туризма Эскалибур-Алмаз (СП НПОмаш и американской компании Эскалибур)

См. также

Примечания

- ↑ Небольшая солнечная батарея на «кожухе», закрывающем топливные баки

Ссылки

- «Другой корабль», НК июль 2002 (Проверено 24 января 2012)

- «Другой корабль, продолжение», НК сентябрь 2002 (Проверено 24 января 2012)

- «Другой корабль, окончание», НК март 2003 (Проверено 24 января 2012)

Пилотируемые космические полёты Пилотируемые космические полёты |

|

|---|---|

| СССР и Россия | Восток (1961—1963) • Восход (1964—1965) • Союз (с 1967) • Л1/Зонд (1967—1970¹,отм.) • Л3 (1971—1972¹,отм.) • ТКС (1977—1985¹) • |

| США | Меркурий (1961—1963) • North American X-15² (1963) • Джемини (1965—1966) • Аполлон (1968—1975) • |

| КНР | |

| Индия | ISRO Orbital Vehicle (с 2016) |

| Евросоюз | |

| Япония | |

| частные | SpaceShipOne² (2004) • _SpaceShipTwo_² (с 2012) • SpaceX Dragon (с 2010¹, c 201?) • CST-100 (с 201?) • Эскалибур-Алмаз (с 201?) • ROTON (с 201?) • Delta Clipper (с 201?) • Kistler K-1 (с 201?) • Silver Dart (с 201?) • Dream Chaser (с 201?) • _Tycho Brahe_² (с 201?) • _Stabilo_² (с 201?) • _М-55 (Геофизика)_² (с 201?) |

| ¹ Только беспилотные полёты, хотя корабль был создан для пилотируемых полётов² Только суборбитальные полёты |

Советская и российская ракетно-космическая техника Советская и российская ракетно-космическая техника |

||

|---|---|---|

| Исторические РН | Спутник • Восток • Луна • Восход • Союз • Молния • Н-1 • Энергия |  |

| Эксплуатируемые РН | Протон • Космос • Союз-У • Зенит • Союз-ФГ • Союз-2 | |

| Разрабатываемые РН | Союз-2-3 • Ямал • Ангара • Русь-М • Энергия-К • Нева • Енисей • Онега • Россиянка | |

| РН на базе МБР | Циклон • Днепр • Стрела • Рокот • Старт | |

| РН на базе БРПЛ | Волна • Зыбь • Штиль | |

| Разгонные блоки | Блок Л • Блок ДМ • Бриз • Фрегат • Икар • КВТК | |

| Многоразовые космические системы | Спираль • ЛКС • Буран • Заря • МАКС • Байкал-Ангара • Клипер • ППТС (Русь) |