anti_fasmer, posts by tag: Античный мир - LiveJournal (original) (raw)

- November 25th, 2024, 04:19 am

тюнинг, тон, tone, tune

tone [тоун] (англ.), tonus [тонус] (лат.), τόνος [тонос] (гр.) - звук, музыкальный звук, тон, мелодия, настрой (в греч. арх. значение также "натянутая струна");

tune [тьюн] (англ.) - настраивать (музыкальный инструмент).

Считается, что слово "тон" - это калька со слова "тянуть", что может быть понято как "тянуть ноту" или как "натягивать струну", что изменяет тональность ее звучания.

Индо-европеистами выведено гипотетическое PIE root *ten- "to stretch" (тянуть, растягивать), к которому привязали и tone, и tune.

Но... чтобы настроить музыкальный инструмент и его тон, нужно чувствовать его.

Ср. tunne [тунне] (эст.) - чувство, ощущение, инстинктивное чувство, чутьё;

tund(ma), tunneta(ma) [тунд(ма), туннета(ма)] (эст.), tundõ (ливон.), tuntõa (водск.), tuntia (ижор.), tuntea (фин.), tundie (карел.), tuntta (вепс.) - чувствовать, ощущать, чуять, улавливать, испытывать, получать опыт, знакомиться с чем-л., познавать, знать;

<...>

туно (удм.), тун (коми) – ведун, знахарь, кудесник, колдун; тунав(ны) (коми), туна(ны) (удм.) - прорицать, предвещать что-либо, ворожить, гадать;

Тунныръяк - могучий колдун, фольклорный герой верхневычегодских коми-зырян;

tanít [танит] (венг.) - учить, обучать;

тану (тат.), tanımak [таны(мак)](тур.), tanımaq [таны(мак)] (азер.) - узнавать, узнать, опознавать; познать; разбираться; признавать; tanu [тану] (арх. тюрк.) - передавать, сообщать;

<...>

( Collapse )

lengvizd

- October 21st, 2023, 11:30 pm

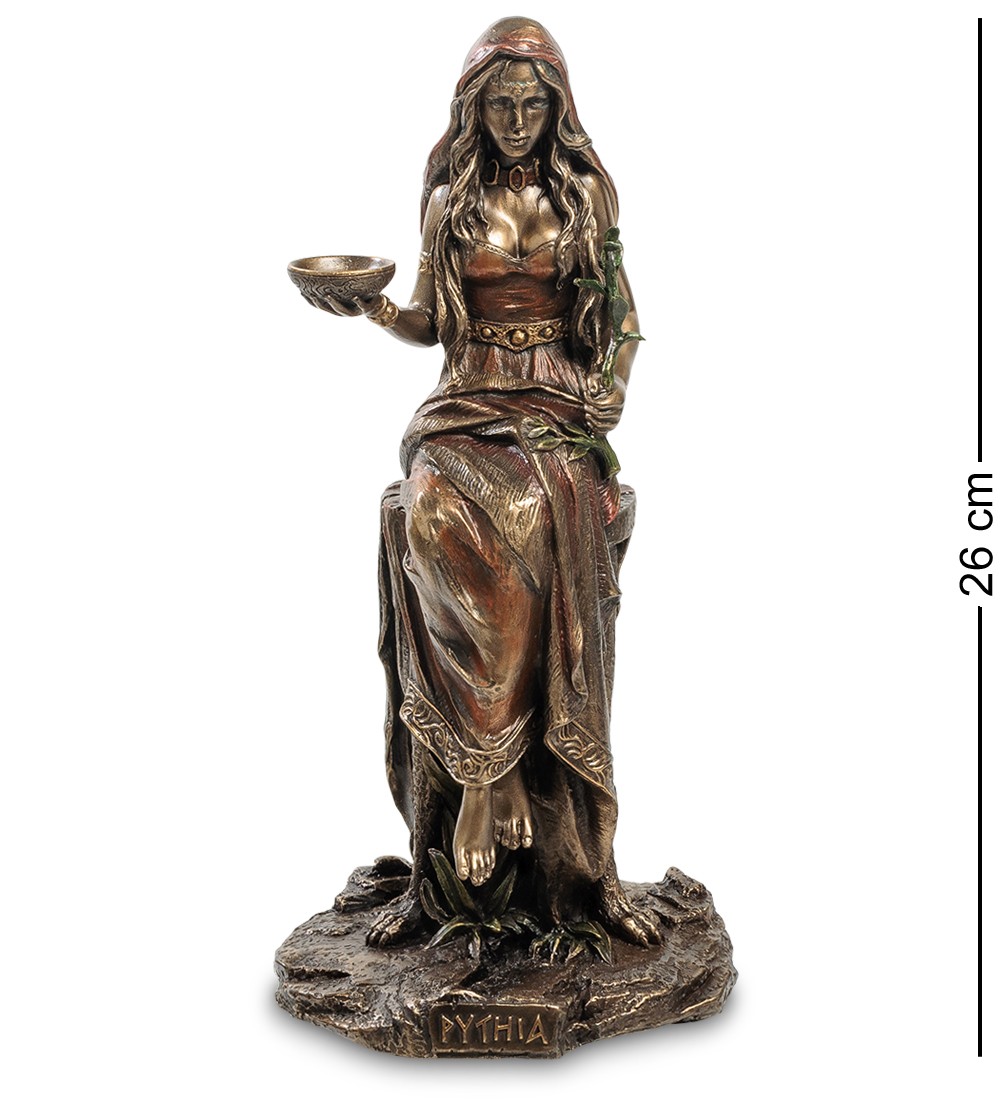

пифия (ленгвиздика)

ПИФИЯ (др.-греч. Πῡθία, лат. Pythia) — в Древней Греции жрица-прорицательница Дельфийского оракула в храме Аполлона в Дельфах[1], расположенного на склоне горы Парнас. Именование Пифия официально происходит от змея Пифона (др.-греч. Πύθων), охранителя Дельфийского оракула до занятия его Аполлоном, сразившим змея стрелами.

Ну, в общем, процесс

ПИТИЯ

проходил примерно так:

( Collapse )

- Tags

lengvizd, Античный мир, русский язык

kiczune

- September 15th, 2022, 09:15 pm

Ответ "северным троям" и прочим легендам для нищих и неграмотных)

Очень жаль жертв совдеповского образования, считающих шо литературная классика это это местная унылая беллетристика 19 века) хотя в разумном мире это произведения до Рождества Христова и немного последних лет Римской империи) то бишь всякие там литературные памятники на древнегреческом и латыни) всяких там Гомеров, Аристофанов, Вергилий и других Овидиев), а уж никак не северных подражателей лорду Байрону).

Так как у автора притащившего эти чудесные мысли про северную трою и глубокие корни эллинов среднеземноморских в его болотах и ебенях, которые классик Геродот называл землей андрофагов, я навечно забанена, за любовь к правде и рациональной реальности, то попробую тут тиснуть мой старый пост за 18 год, про корешки этих слов о полку игоревых, троях и прочих икон доверчивых людей неотягощенных знанием настоящей классики)) там все до смешного просто и весело))))))))и немного красивейшего музона соо не повредит) там опера реально очень красива и запомнится на всю жизнь)

Слушайте прекрасную арию Дидоны из оперы Генри Пёрселла Дидона и Эней, написанную в 1688 году в Вестминстерском аббатстве по поэме Вергилия Энеида. Я не буду персказывать все содержание этой поэиы. любопытные обязаны ее прочесть ну или хотя бы либретто оперы. и подумать, а что это все напоминает? Я недаром нашла ролик где певица в классическом кокошнике лицедеев греческих театров, так понятней провести параллель.

( Collapse )

- Tags

kiczune, Античный мир, история, мифы, сказки

gorojanin_iz_b

- June 5th, 2022, 01:44 am

Старейший памятник Египта с определяемым годом постройки

Need (англ) - необходимость, надобность, потребность, нужда.

Needle (англ) - стрелка, игла, шприц, укол.

Cleopatra's Needle - Игла Клеопатры

Три с половиной года назад журнал "Наука и религия" начал проект диалога с учеными официальной науки. Предварительный итог тут . Отдельно похвалюсь последним результатом: можно уверенно показать старейший на сегодня топ-памятник Египта, у которого определяется год постройки - Иглу Клеопатры, сделанную в 1730 году. Раз триста повторял традиционным и альтернативным историкам сети, приписывающим мне "150-200 лет строительства Египта", что Египет вовсю строили и в 17-18 веках. Любуйтесь на конкретный объект и придумывайте чего-нибудь еще...

( Collapse )

Другие материалы о создании истории

[**Как ни грустно, приходится ставить**]

Кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты - буду признателен. Карта Сбербанка 4276020033021665. Яндекс-кошелек 410013946572302.

- Tags

Античный мир

gorojanin_iz_b

- February 19th, 2022, 10:23 am

Великолепные Пропилеи афинского Акрополя. Как делались древнегреческие колонны

Προ (греч.) - предварительный Προπ - подпирать Προπύλ - пропил Προπύλαια - парадный проход, проезд, образованный портиками и колоннами, расположенными симметрично оси движения на каком-либо (главным образом — священном) участке.

*

Неисчерпаем великий Афинский Акрополь - античная классика на все времена!

Сколько раз смотришь старые съемки, столько раз открываешь интересное.

Пропилеи. Самая выдающаяся сохранившаяся достопримечательность древнегреческой архитектуры эпохи высокой классики. Спроектировал сооружение древнегреческий архитектор Мнесикл. Строительство началось в 437 году до н.э. в эпоху Перикла и закончилось в 432 году до н.э. Монументальные ворота были выполнены из белого пентелийского мрамора с вкраплениями более темного элевсинского мрамора (для создания контраста).

Вот эта дорическая колонна, крайняя правая, попалась на фотографии 1882 года.

( Collapse )

gorojanin_iz_b

- February 18th, 2022, 08:52 am

Дамские часы эпохи Просвещения на римско-эллинистической скульптуре в древней Пальмире

vigil (лат.) - бессонный vigili - уделяемое внимание vigilias - часы dominarum' vigilias - дамские часы

*

Этот замечательный снимок Феликс Бонфилс сделал в 1867 году на раскопках в Пальмире.

( Collapse )

- Tags

Античный мир, история

gorojanin_iz_b

- February 17th, 2022, 10:19 pm

Триумфальная арка императора Септимия Севера в Пальмире

septimi (лат.) - седьмой septimi sever - седьмой разрыв septimi severus - cедьмой серьезный Septimius Severus - император Рима в 193—211 годах н.э.

*

С триумфальной аркой Септимия Севера, древнеримского императора в 193-211 гг н.э., большинство советских людей знакомо со школьного детства. С учебника истории древнего мира для 5 класса.

( Collapse )

- Tags

Античный мир, история

gorojanin_iz_b

- February 17th, 2022, 09:38 am

Волшебное появление древнеримского театра II в н.э. в Пальмире

Παλ (греч.) - бледный Παλμ - ладонь Παλμ𝜐 - пальмовый Παλμ𝜐ρα - древний город в центральной Сирии

*

Снимок с панорамой Пальмиры был сделан в мае 1929 года со стороны друзской крепости Калаат ибн Маан.

Откройте его в новом окне и хорошенько рассмотрите, он того стоит. Вся древняя Пальмира как на ладони.

( Collapse )

- Tags

Античный мир, история

new_etymology

- February 14th, 2022, 07:20 pm

Луга, Luga, Lauka и... гомеровская Ликия

✔ ...Очень велика частота упоминаний в Илиаде союзницы Трои – Ликии. Мартин П. Нильссон утверждает, что «отрывки, в которых упоминаются Ликия и ликийцы, слишком многочисленны, чтобы их можно было перечислить» (Martin P. Nilsson, The Mycenean Origin of Greek Mythology). Данный факт даже побудил Андреса Пяябо определить местонахождение самой Трои в Ликии в Малой Азии (Andres Pääbo, The Iliad and evidence that many details about Troy and the Trojan War came from ancient Lycia, http://www.paabo.ca/papers/pdfcontents.html ).

Область Ликия в Малой Азии (Lukki или Lukka в египетских, хеттских и угаритских текстах 1500-1200 гг. до н.э.), вероятно, получила свое название от названия реки – Lycus или Lykos (греч. Λύκος) – частого названия греческих рек – возможно, утерянного названия реки Ксанф, Xanthos (сегодня Эшен, Eşen) в Ликии. Однако, Ликия в Малой Азии очень далека от Гиссарлыка и малоазиатского Геллеспонта.

Все это заставляет внимательнее присмотреться к районам и рекам, прилегающим к Скамандру-Нарве, Симоенту-Сёёмойя и Втрое. Второй по величине рекой после Наровы на южном побережье Финского залива, на всем протяжении между сегодняшним Таллином и Петербургом, является река Луга (по-водски – Лаука, Lauka), нижнее течение которой проходит всего в 15 км к востоку от устья Наровы.

Нарова была важным водным путем из Финского залива (широкого Геллеспонта) через Чудское озеро в Тарту и Псков. Аналогично, и Луга-Лаука являлась не менее важной древней водной артерией, соединяющей Финский залив с Новгородом, позволяя перемещение судов в верхнем течении с помощью сухопутных волоков (Большой Волок и Ожогин Волочек) в водный путь вниз по рекам Киба-Мшага-Шелонь, ведущим к озеру Ильмень – см. прилагаемые карты). Реки Скамандр-Нарова и Луга-Ликия были братьями-близнецами, расположенными на стратегическом соединении древних торговых путей, с множеством доисторических поселений на своих берегах – и становится неудивительной частота упоминаний ликийцев как важнейших союзников Трои в Илиаде.

И действительно, в начале текста Илиады троянская сторона описывается как «троянцы _и ликийцы_»; позже Гомер добавляет «_дарданцев_» (союзников, которые поспешили на помощь из Тарту (Tartu)? или из замка Тара (Tara) к западу от Нарвы?).

Про сам гидроним Луга, Luga, Lauka - вероятные родственники:

( Collapse )

- Tags

new-etymology, Античный мир, География, имена, история, мифы, этимология, языки

new_etymology

- February 13th, 2022, 10:56 pm

Скамья (Камья) и Скамандр

gorojanin_iz_b

- February 9th, 2022, 10:04 pm

Тайна колоссов Мемнона

Видимо, последняя фотография выдающегося памятника, прославленных Колоссов Мемнона, в нильской воде. 1965 год. Хотя Асуанский гидроузел был достроен и стал наполнять водохранилище еще в 1964 году, проектный объем спуска воды еще не был достигнут, и в этот последний разлив затопило, как много раз до того, этих Колоссов.

( Collapse )

Другие материалы о создании истории

[**вынужден ставить это**]Сроду не занимался сбором донатов, но приходится обращаться. Кто считает, что эта работа заслуживает какой-то оплаты - буду признателен. Карта Сбербанка 4276020033021665. Яндекс-кошелек 410013946572302.

new_etymology

- January 10th, 2022, 07:13 pm

АГАТ

Ἀγαθός («Агатос») — один из эпитетов Зевса https://ru.wikipedia.org/wiki/Агафон ;

Aгат - "Око Творца" https://ru.wikipedia.org/wiki/Агат (а скорее - "Очи"- т.к. -Т явное окочание мн. ч.: auk, augu, auku [аук, аугу, ауку] (эст.) - дыра, отверстие, углубление, впадина, полость*; augud [аугуд] (эст.) - мн. отверстия);

ср. Ἀγαθός - сейчас досл. «добрый», но изначально, скорее, «Властитель»: άγάθ(ω(ν) [άгάθ(о(н), άгάт(о(н)] (гр.) - владение; добро, благо. Есть также и αγάπη [агάпи] (гр.) - любовь; αγαπώ [агапó] - люблю; Αγαπών [агапóн] - «Любящий». Однако изначально все эти слова могли пойти от эпитета, связанного с ОКОМ, ОЧАМИ.

.jpg?crc=487498535)

( Collapse )

- Tags

new-etymology, Античный мир, имена, цвета, этимология, языки

new_etymology

- January 1st, 2022, 05:29 am

ЗАВОД, этимология

[kṣipáti; ксипати] (санскр.) - бросает, метает;

Zebedee, греч. Ζεβεδαῖος, ивр. זְבַדְיָה [Zvad'yah; Звадьях] – Зебедей, Зеведай, «Гром», «(Бог) Грома»; Ср. завод («фабрика») - N.B. вовсе не от гл. «заводить», по Успенскому; а Фасмер и вовсе не рассматривал;

sëpatë [сёпатё] (албан.) - топор;

sebedaei, sepadeje, sebedei (дат.) - название наконечников каменных топоров; «камни Зебедая (Грома)»:

čœppe, čeppo, čieope, čeahppi [чеппе, чеппо, чеахппи] (саам.) - искусный, умелый, мастер;

sepista(ma) [сеписта(ма)] (эст.) - ковать, выковать; sepp, sepa, seppa, seppi [сеппь, сепа, сеппа, сеппи] (эст.), siepā [сиепаа] (ливон.), seppä, sepän, sepyä [сеппя, сепян, сепюа] (водск., фин., ижор., карел.), seppü [сеппю] (карел.), šepp [шепп] (чудск., карел.), sep, р.п. sepän [сеп, сепян] (вепс.) - кузнец (и любой мастер); sepisejumal [сепизе юмаль] (эст.) - бог кузнечного дела; sepatöö [сепа тёё] (эст.) - кузнечное мастерство.

См. шибать: https://anti-fasmer.livejournal.com/85851.html

- Tags

new-etymology, Античный мир, Ностратическая гипотеза, история, лингвистика, мифы, русский язык, этимология, языки

new_etymology

- December 8th, 2021, 02:05 pm

Какую, собственно, "травку" "пожирали" ЛОДЫРИ-ЛОТОФАГИ ?

Лотофаги, Λωτοφάγοι (переводят как "пожиратели лотосов") - "народ", встретившийся на пути Одиссея, живший на острове и находившийся под властью лотоса. Гомер в IX песне «Одиссеи» рассказывает, что они питались плодами лотоса, дававшими забвение тому, кто их отведает. В переносном значении «лотофагами» называют людей, ищущих забвения.

Ср. река Лета - река "забвения".

Возможно, лотофаги были даже и не «пожиратели лотоса» (как их имя дословно восприняли греки), а - «лодыри, лентяи, уклонисты, дезертиры» - не зря Улиссу пришлось двоих своих матросов, пожелавших остаться на острове лотофагов, уклонившись от дальнейшей службы, силой затаскивать обратно на корабль:

lodev, lodeva, lodevakas; lõtv, lõtvakas [лодев, лодева, лодевакас; лытв, лытвакас] (эст.) - слабый, вялый, дряблый, рыхлый, развинченный, расслабленный, расхлябанный, свисающий, растянувшийся, болтающийся, развязный, распущенный, безвольный, бесхарактерный, ленивый (напр., lodev poiss - слабовольный мальчик; lodev käitumine - разболтанное поведение; lodev kord - разболтанная дисциплина); Ср. фам. Лытвак;

loid, р.п. loiu, ч.п. loidu [лойд, лойу, лойду] (эст.), loitia [лоитиа] (фин.) - вялый, дряблый, расслабленный, апатичный; loidu(ma) [лойду(ма)] (эст.) - становиться вялым, обмякнуть, раскиснуть; loidus [лойдус] (эст.) - вялость, расслабленность, апатия, безучастность; Ср. англ. фам. Lloyd, Ллойд;

looder [лодерь] (эст.), lodder, lode [лоддер, лоде] (арх. нем.), ледар, ледачий, ло́дарь (укр.) - лодырь, бездельник;

ладар (ингуш.) - течь, утекать; леду (ингуш.) - обманывающий; леде, леду, ледир, ледергта (ингуш.) - обмануть; ледар (ингуш.) - обман, обманный; халатный, небрежный;

лытать (арх. рус.) - уклоняться от дела.

Ср. laisk, р.п. laisa, ч.п. laiska [лайск, лайза, лайска] (эст.), laisks (лтш.), lāiska (ливон.), laiska (водск., фин., ижор.), laškahko (карел.), lašk [лашк] (людик., вепс.) - ленивый, лодырь; медлительный, неторопливый;

Ср. ласка - как и многие представители семейства куньих, ленивые животные; активны всего час-два в течение суток, за это время зверьки проходят обычно до двух километров, успевают поймать мышку, сделать все свои дела и опять забираются в теплое убежище: https://artko.ru/info/o-laske/ ;

lassig [лассих] (нем.), laisch, läösig (арх. нем.), leuzig (нидерл.) - слабый, уставший;

lazy [лэйзи] (англ.), leisg [леиск] (шотл.), lui [луи] (нидерл.), loai (фриз.), lat, lättjefull [лат, ляттье-фулль] (шв.), latur [латур] (исл.), liddereg (люксемб.) - ленивый, лентяй;

slug [слаг] (англ.) - слизняк, улитка без панциря - якобы от sluggard (лентяй), а не наоборот: https://www.etymonline.com/word/slug ;

также явно от slug (слизняка) -> slow [слоу] (англ.) - медленный - прилагательное якобы родившееся само по себе внутри германских языков: https://www.etymonline.com/word/slow .

См. лоший, плохо: https://new-etymology.livejournal.com/2322.html[**Spoiler (click to open)**]

Ср. с носовым -н-:

leina [лейна] (фин.) - слабый, бессильный;

lento [ленто] (ит.) - медленный;

лень, ленивый;

懶 [Lǎn; лан] (кит.) – ленивый;

См. LONG и СЛОН https://new-etymology.livejournal.com/4787.html

Похожая история, но уже 19 века. Остров Науру.

На протяжении всего XIX века остров интересовал только беглых каторжников и матросов-дезертиров, считавших Науру местом, приятным во всех отношениях. Так они его и прозвали — Приятный остров (Pleasant Island). Местное население, не насчитывавшее и тысячи человек, по свидетельству современников, "постоянно пьяных от кокосового вина", принимало новых поселенцев настолько радушно, что в 1881 году один из каторжников стал королем острова.

https://www.kommersant.ru/doc/136378

Феличе Винче в своем исследовании "Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа" смог достаточно точно идентифицировать все острова и земли на пути Улисса в Одиссее - в северной Атлантике, - за исключением острова Лотофагов. Возможно, требуется рассмотреть вариант того, что миф о Лотофагах был перенесен в Одиссею из других мест мореплавания (с похожими на Науру островами).

Если мы имеем дело с возможным наслоением многих рассказов и привнесением средиземноморских деталей в изначально северный эпос, то оказывается не столь нелогичным путешествие из шлимановской Трои, с нападением по пути на турецкий город Измир (соответствующий гомеровскому Исмару), следование далее к греческому мысу Малея, и унесение команды Улисса внезапным ветром прочь от греческой Итаки к дельте Нила с произрастающими там наркотическими голубыми лотосами. Далее в повествовании Улисса мы оказываемся, тем не менее, на севере Атлантики.

Также, если всё же этноним лотофаги связан именно с растением лотос, то стоит отметить, что и в дельте реки Волги, где лотос произрастает в изобилии, астраханцы до сих пор делают вино из его «ореховидных плодов». Правда, это не голубой лотос, и не наркотик.

Древние же иллюстрации и фигурки (Египет, Крит) содержат "нарко"-изображения то мака, то голубого лотоса.

Прим.1 Голубой лотос произрастает в Восточной Африке (от долины Нила до крайнего юга континента), в Индии и Таиланде.

Прим.2 Согласно постановлению Правительства РФ от 31 декабря 2009 года цветки и листья голубого лотоса были включены в Перечень наркотических средств (Список наркотических средств и психотропных веществ оборот которых запрещён в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации).

- Tags

new-etymology, Античный мир, Еда, ижорский язык, медицина, мифы, растения, языки

new_etymology

- October 6th, 2021, 12:03 am

СИНИЦА, что в имени твоём?

По Фасмеру, сини́ца - "исходит из крика птицы, который звучит как zizigäg, по Винтелеру – zifi": http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-11999.htm

Т.е. синицы выучили латинские буквы, и произносят: zizigäg, zizigäg! zifi, zifi! И потому названы "синицами".

Попробуем отойти от данной народно-научной "этимологии", и поищем в языках корневые слова для синицы.

Прежде всего стоит отметить, что синица не только славянское слово, и упомянуть упущенную Фасмером венгерскую и итальянскую синицу:

синица (рус.), зиница (диал.), синиця (укр.), сjѐница (сербохорв.), sjenica (босн.), siníca (словен.), sinice (чеш.), sinica (пол.) - синица;

cinege [цинэгэ] (венг.) - синица; [**Spoiler (click to open)**]Ср. Seneca, Сенека, римский философ 1 века н.э.;

cincia [чинчя] (ит.) - синица[**Spoiler (click to open)**]; Ср. имя Cinzia, Чинция; Ср. фам. Ciniselli, Чинизелли.

( Collapse )

- Tags

★ ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИМОЛОГИИ, Античный мир, Италия, Українська мова, беларуская мова, белорусский язык, животные, лингвистика, мифы, неанглийский английский, русский язык, сказки, цвета, этимология, языки

trueview

- September 23rd, 2021, 01:58 pm

Свинец

Свинец используется многие тысячелетия, поскольку он широко распространён, легко добывается и обрабатывается. Он очень ковкий и легко плавится. Выплавка свинца была первым из известных человеку металлургических процессов. Бусины из свинца, датируемые 6400 г. до н. э., были найдены в культуре Чатал-Хююк. Самым древним предметом, сделанным из свинца, часто считается статуэтка стоящей женщины в длинной юбке времён первой династии Египта, датируемая 3100—2900 гг. до н. э., хранящаяся в Британском музее. В Древнем Египте использовались медальоны из свинца. В раннем бронзовом веке свинец использовался наряду с сурьмой и мышьяком. Указание на свинец как на определённый металл имеется в Ветхом Завете (Зах. 5:7). Самым крупным производителем свинца доиндустриальной эпохи был Древний Рим, с годовым производством 80000 тонн. Добыча римлянами свинца происходила в Центральной Европе, римской Британии, на Балканах, в Греции, Малой Азии и Испании. Римляне широко применяли свинец в производстве труб для водопроводов, свинцовые трубы часто имели надписи римских императоров. Однако ещё Плиний и Витрувий считали, что это нехорошо для общественного здоровья.

В Древней Руси свинец использовали для покрытия крыш церквей, а также широко применяли в качестве материала навесных печатей к грамотам. Позднее, в 1633 году, в Кремле был сооружён водопровод со свинцовыми трубами, вода по которому шла из Водовзводной башни, он просуществовал до 1737 года.

В древности олово, свинец и сурьму часто не отличали друг от друга, считая их разными видами одного и того же металла, хотя ещё Плиний Старший различал олово и свинец, называя олово «_plumbum album_», а свинец — «_plumbum nigrum_».

Происхождение слова свинец неясно. Этот металл по-болгарски называется «_оло́во_» (лат. album ‛белый’), в большинстве других славянских языков (сербско-хорватском, чешском, польском) свинец называется словом, близким по звучанию к «_олово_»: волава, olovo, ołów и т. п. Слово с тем же значением, но похожее по произношению на свинец, встречается в языках балтийской группы: švinas (литовский), svins (латышский), а также в нескольких славянских — русском, украинском (свинець), белорусском (свінец) и словенском (svinec).

По мнению Г. М. Тележко, слово свинец скорее всего родственно «свин», то есть свинец — «грязный металл», как «чушка» слиток «грязного железа».

При этом заметим, что слово, созвучное русскому свинец, встречается в балтских языках, белорусском, русском, украинском на территориях вдоль Волжско-Двинского и Днепро-Двинского водных путей «из варяг в греки» и «из варяг в Булгарию». Серьёзным торговым партнёром для славян было Булгарское царство, расположенное на Волге и Каме. Отсюда русские купцы вывозили рыбу, янтарь, орехи, мечи и кольчуги. Многое уходило транзитом в Западную Европу. Здесь главными торговыми дорогами были Западная Двина, Нева и Ладожское озеро. Главным международным торговым центром становится Господин Великий Новгород. В иные годы число иноземных купцов в Новгороде доходило до нескольких сотен. Иноземцы привозили английские, немецкие и польские сукна, красное и белое вино, колокола для церквей, свинцовые и жестяные листы для кровель, медь, олово, пряжу, полотно. Свинец доставляли из Венгрии и Англии.

С большой долей вероятности можно говорить о заимствовании слова свинец из балтских, а далее из германских языков или непосредственно из древнеанглийского... Слово свинец (др.-русск., цслав. свиньць) известно в древнерусском языке с XI в. и, как мне кажется, восходит к др.-англ. sincan ‛тонуть’ (“to fall, sink”). Англ. sinker ‛грузило’, sink ‛тонуть, погружаться, опускаться’ (West Frisian sinke, Low German sinken, Dutch zinken, German sinken, Danish and Norwegian Bokmål synke, Swedish sjunka). Дат. synker, нем. sinker, норв. synker, шв. sänke ‛грузило’.

В сербском языке тонуло — ‛грузило’.

Калька: исп. plomo, ит. piombino, каталон. plomall, фр. plomb ‛грузило’ происходит от лат. plumbum ‛свинец’.

У свинца высокая плотность, почти вдвое больше чем у железа, поэтому, когда от материала требуется только большая масса и маленький объём, свинец – лучший кандидат. Это может быть и небольшое свинцовое грузило для рыбалки, и многотонный маятник-демпфер, компенсирующий раскачку небоскрёбов.

Рыболовство являлось традиционным занятием жителей Северного Причерноморья с древнейших времен, Многочисленные костные остатки, чешуя рыб, раковины моллюсков говорят о широком использовании в пищу морских продуктов местным населением. Древние рыбаки применяли различные снасти и способы лова, однако первые убедительные свидетельства использования в промысле сетей относятся к эпохе бронзы (II тыс. до н.э.). На поселениях этой эпохи обычными находками являются грузила для сетей из морских галек с естественными и специально просверленными отверстиями, а также без отверстий с боковыми выемками или врезными бороздками. Своего расцвета северопричерноморское рыболовство достигает в античную эпоху, когда оно становится важной отраслью хозяйственной жизни местного населения. В это время происходит специализация рыболовных орудий, технических приемов добычи и переработки. Высокая интенсивность и избирательность рыболовства, хотя и в меньших масштабах, чем в античную эпоху, отмечается и для средневековья. К массовому археологическому материалу, связанному с древними морскими промыслами, относятся каменные, керамические и свинцовые грузила [1].

Грузило — одно из древнейших приспособлений, использовавшееся в рыбной ловле и для натяжения нитей в ткацких станках. Изготовлялось из керамики (терракоты), камня или свинца. Современное рыболовное грузило на леске, как правило, поплавочной удочки, представляет собой небольшой кусочек свинца. Используется на рыбалке для выравнивания поплавка и для достижения крючком с наживкой заданной глубины. Также может устанавливаться на рыболовных сетях.

Пря́слице (или пря́сло, пря́слень) — грузик в форме диска или невысокого цилиндра со сквозным отверстием по продольной оси, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нём. Пряслица изготавливались из камня, глины, кости, свинца. Иногда пряслица делались из кусков стенок битых горшков. Благодаря малым размерам и прочности пряслица хорошо сохраняются, и их нередко обнаруживают при археологических раскопках. В России пряслица часто находят в составе денежных кладов. Это позволило сделать вывод о том, что они использовались в качестве денег (вероятнее всего, мелкой разменной монеты), особенно в так называемый безмонетный период.

Античное (скифское) свинцовое пряслице:

Крупное свинцовое пряслице Киевской Руси. Диаметр 34,5 мм. Орнамент со всех сторон:

- Tags

trueview, yurate1, Античный мир, история, этимология, языки

new_etymology

- September 14th, 2021, 01:08 am

АЛМАЗ

по Фасмеру:

алма́з укр. алма́з – то же, уже у Афан. Никит., см. также Унбегаун 106. Восточное заимств.; ср. тел., тат., каз., кирг., кыпч. almas – то же, тур. elmas, которое идет через араб. из гр. ἀδάμας; см. Г. Майер, Türk. St. 1, 36; Хорн, IFAnz. 6, 49; Радлов 1, 438. Ср. адама́нт.

Позвольте возразить, Einspruch, Euer Ehren, Herr Vasmer!

АЛМАЗ - слово, образованное абсолютно отдельно от ADAMANT.

eļm, ēļmaz [эльм, ЭЭЛЬМАЗ] (ливон.), elmi [эльми] (водск.), helme, HELMES [хельме, ХЕЛЬМЕС] (эст.), helmi [хелми] (фин., ижор., карел.), hölmü [хёльмю] (людик.) - «жемчужина, янтарь, капля, бусина, бисер».

Ср. almas, алмас (тат., каз., кирг.), elmas (тур.) - АЛМАЗ (не общесл.).

Ср. [helmet, хелмет] (ассир.) - «янтарь».

( Collapse )

- Tags

★ ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИМОЛОГИИ, new-etymology, Античный мир, Ливония, Русь, ижорский язык, лингвистика, русский язык, этимология, языки

new_etymology

- July 9th, 2021, 05:10 pm

Времена года

- Tags

★ ОТКРЫТЫЕ ВОПРОСЫ ЭТИМОЛОГИИ, new-etymology, Античный мир, Ностратическая гипотеза, Русь, Українська мова, беларуская мова, белорусский язык, история, лингвистика, неанглийский английский, цвета, этимология, языки

new_etymology

- July 5th, 2021, 05:24 pm

КУРГАН, этимология

По Фасмеру:

КУРГАН

I курга́н

I., род. п. -а, укр. курга́н, др.-русск. коурганъ "могильный холм" (Переясл. летоп., список ХV в.), но также курганъ "крепость" (Новгор. I летоп. 1224 г.; Новгор. грам. 1548 г. и др.; см. Срезн. I, 1377).

Курган как "крепость" заимствовано наверняка, а курган "могильный холм" – вероятно из др.-тюрк. kurɣan "крепость", тур., кыпч., тар. kurɣan, казах., чагат. korɣan, кирг. kоrɣоn (см. Радлов 2, 570; 920; 940; Рясянен, Таt. L. 43); ср. далее тюрк. kurɣamak "укреплять", kurmak "сооружать"; см. Мелиоранский, ИОРЯС 10, 4, 122; Корш, AfslPh 9, 514. О близких формах ср. также Рамстедт, KWb. 187. Сомнительна связь с перс. gūrχānе от gūr "могила", χānе "дом", вопреки Миклошичу (Мi. ТЕl. 1, 337), Мелиоранскому (там же), Карловичу (328), Локочу (100).

II курга́н

II. "кувшин", см. кумга́н, курба́н.

https://classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Vasmer-term-6443.htm

Рассмотрим сочтенную Фасмером "сомнительной" связь с перс. gūrχānе:

( Collapse )

- Tags

new-etymology, Античный мир, история, лингвистика, языки

new_etymology

- June 7th, 2021, 02:23 pm

Саамский СТАЛИН

В саамском эпосе есть злой гигант Стало, жадный до человеческих мозгов, с одним глазом в середине лба, которого, как и в мифе о циклопе Полифеме в Одиссее, сперва ослепляют, а затем убивают руками других гигантов-циклопов:

«Он встал, понял, что ослеп, и тщетно пытался поймать саамов. Тогда Стало сказал ему: «Выгони коз из хижины!» и встал перед дверью, расставив ноги. Саамы толкали коз, которые должны были пройти гуськом, и чувствующий их великан сказал: «Пусть козел пройдет последним». Пока козы выходили одна за другой, саам убил козла, надел его шкуру и прошел на четвереньках под ногами Стало. «Ну, - сказал великан, - ты можешь пройти сейчас». Но саам уже был снаружи, прыгая от радости и крича: «Я уже снаружи!» В этот момент Стало подумал, что победить такого хитрого человека могли только его сыновья, и спросил, как его зовут. Он ответил: «Меня зовут Я сам» и убежал. Когда сыновья Стало вернулись и обнаружили убийство большого козла, которого они очень любили, они разозлились и спросили своего отца: «Кто убил нашего козла?» «Я сам!» ответил он. Затем они убили Стало».

[**Spoiler (click to open)**]«...Также подчеркнем своеобразную особенность Циклопов, неоднократно подчеркиваемую Гомером, заключающуюся в их великой силе и способности легко передвигаться и бросать огромные валуны. Эта уникальная способность имеет важную аналогию в норвежском фольклоре, где «люди говорят, что великаны бросали или катили огромные беспорядочные скалы земли». В то же время, в другом саамском сказании, Стало «кидает камни настолько большие, что современные люди не смогут их переместить, даже двадцать человек».

отрывок из: Нордические начала Илиады и Одиссеи: миграция мифа. Феличе Винчи. 2019.

Примечательна параллель с уже положительным героем эстонского эпоса, гигантом Большой Тылль (Suur Tõll, Toell-the-Great), с острова Сааремаа, швырявшим огромные камни во врагов, и обходившим остров, опираясь на свою 5-саженную (10-метровую) трость из ствола ели: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Toell_the_Great . Эстонцы во все времена чтили Тылля. Не исключено, что народное название Ревеля - Tallinn - в честь Тылля (а не 'taani linn' - "датский город").

И как не вспомнить Талоса, Талона (Τάλως, Τάλων) медного великана, подаренного Зевсом для охраны Крита, три раза в день обходившего остров, и забрасывавшего любые неприятельские корабли "большими камнями".

[**Spoiler (click to open)**]

У Талоса была одна "жила" от головы до пяты, наполненная ихором, "кровью Богов", заткнутая внизу "гвоздём". "Заколдованный" Медеей, Талос "обезумел" и, в "припадке" "споткнулся", задел "ногой" камень, выдернув "гвоздь". "Кровь" вытекла, и великан "умер".

Критский Талос, Талон, и саамский Стало, и сааремаасский Тылль - это гиганты. В их именах, скорее всего, связь с такими словами как:

тола- (ингуш.) - превосходить;

tollo, tollere, extollere [толло, толлере, экстоллере] (лат.) - поднимать, возвеличивать, возвышать, превозносить; Ср. τάλαντον [talanton; талантон] (гр.), talentum [талентум] (лат.) - вес, весы, самая крупная весовая (масса) и денежно-счетная единица Греции, Египта, Вавилона, Персии и ряда областей Малой Азии; перен. талант - выдающиеся способности, высокая степень одаренности в какой-либо области;

Ср. стол, столица;

talis [талис] (лат.) - значительный, важный, столь значительный, столь важный (напр., Urbes tantae atque tales - Столь большие и великолепные города);

Ср. фам. Dallas, Даллас;

[tel', тэль, телль] תל (ивр.), تَل (араб.) - возвышение (холм, бугор, вал), как в Тель-Авив; З.Ы. в археологии термин телль используется в значении холм искусственного происхождения, высотой до 30—40 м, образованный на месте разрушенных древних городов, на остатках поселений различных времён и заполняющих их культурных слоёв;

Ср. Телави, Telavi, თელავი - городок в Грузии, старинная крепость на холме, бывшая столица Кахетинского царства (отнюдь неслучайно обыгранное в фильме "Мимино" созвучие с Тель-Авив);

Ср. Tallinn (наиболее вероятное значение "_Выш_город");

дылда (жарг. рус.) - верзила, высокий человек; дыль (арх. рус.) - длинное бревно; дыли мн. (арх. рус.) - "ходули"; Ср. Diele (нем.), dyl [дыль] (пол.) - длинное бревно, доска;

tall [талль] (шв.) - сосна;

tall [толл] (англ.) - высокий;

[tellu; теллу] (аккад.) - высокий;

Ср. Dehli, Дели (столица Индии).

Ср. также Талос, Талон (Τάλως, Τάλων) - и Колосс, колонна с начальн. к-. См. Калев, Голиаф, kalju, скала.

Ср. сталь, steel <-> tall [талль] (шв.) - сосна;

аналогично:

- мях (ингуш.) - 1) дерево крепкой породы; 2) сталь; moug [моуг] (вепс.) - дубина из морёного дуба; См. меч: https://anti-fasmer.livejournal.com/103543.html .

- тимир, темир - 1) дуб, прочный пиломатериал; 2) железо; См. Тамерлан: https://anti-fasmer.livejournal.com/193547.html .