32の味わい (original) (raw)

2024年はSNSで紹介するだけで終わってしまったので今年はまとめます。

【心身の健康編】

JBLのノイズキャンセリングイヤフォン

移動中ぜったいに音楽が聴きたいという人間でもないので、Bluetoothイヤフォンはよく置き忘れていた人。ノイキャン機能は使ってみたいが自分がちゃんと使うかなーどうしようかなーとずいぶん悩んだけれど、結論。めちゃくちゃ使っています。

雑音のストレスに弱い人間なのでノイキャン機能だけでも心落ち着く。たまたま忘れてしまった日に、一度電車で目の前に座った子どもが水の入ったビニール袋を手慰みにずっといじってシャカシャカしていて、水が入ってるのもヒヤヒヤしたけど、シャカシャカという音でまじでワーーーーーーーッと叫びそうになってしまった。私がその場を離れるべきだったんですが…。このときほどノイキャンの大切さを感じたことはありません。

それでいて音楽はやはりあんまり聞かない。自律神経整う系のアンビエントっぽいのを聞く。朝も夜もだいたい雷雨の音を聴いています。雷の音が大好き。

デロンギ マルチダイナミックヒーター

オイルヒーターへのあこがれ…それがいまやオイルレスヒーターなんですって。

オイルヒーターのいいところはエアコンよりも空気が比較的乾燥しづらく、輻射熱で部屋を温めてくれる点。これは一か月前に買ったばかりなので活躍するのはこれからなのですが、乾燥が苦手で寒がりの人間とねこには助かりアイテム。

デロンギ以外にもわりとお買い求めやすいオイルレスヒーターも出ているのですが、やはり本家本元へのあこがれがあり、デロンギのいちばんパワーあるやつにしました。ちなみにもっとインテリアに馴染む上に軽量化、なんとアロマまで焚けるソラーレという新作も出ているのですが、どうも形があまり好みではないのと、ねこがいる環境下でも性格的にもアロマは焚けないな…と思ったのでひとつ前のモデルであるこちらにしました。

いちばん冷える窓際に置いています。窓に吸盤タイプのねこ用ハンモックをつけているのですが、下から暖かい空気が上がるので、ねこもあったかでにゃるソック(ねこが外を監視すること)ができます。

効果としては「あれ…そういえばなんか知らんけど部屋が暖かい」という感じの温かさ。限りなくさりげない。このさりげなさがありがたいのです。電気代は恐ろしいです……が、先日ねこが寒暖差で体調を崩し、こうなると診療代が一回につき5,000円~1万円かかるし人間の不安も半端ないのでそれを考えると全然ましかもしれない。

シャクティマット

最近乗れてません! なぜかというとこれは裸体で乗るのがスタンダードなので…寒いから…居間に持ってこようかな。でも購入したらよかった。あやし~!と思いつつ、今年は自律神経整えることの大切さを思い知ったのでセルフケアとして購入を決意。考えすぎて交感神経がバリバリになりがちな人、眠りが浅い・呼吸が浅い人、入眠に時間がかかる人には良いのではないか。ちなみに鍼には段階があり、これはいちばんやさしいLIGHTです。色がかわいいのでこれにしました。

「痛い!!!助けて!!!!」からの、脳からの身体への呼びかけ「痛みは緊張している証拠…鍼を受け入れるのです…」を理解すると「あれ~なんかあったかい…気持ちいい…」になり、心身が不思議とリラックス状態になります。私は過緊張のケがあるので、弛緩って気持ちいいんだということを身体に理解させないといけないんですね。

腰痛や肩こりにも効く人は効くと思いますが、私はそこまで実感なく、あくまで強制リラックス装置として使用しています。

【日用品編】

ITTIのお財布

小さ目の財布が欲しくて探しました。ハイブランドのものは自分らしくないかなと思ったので、知り合いの店員さんが購入していたITTIという革製品のお店へ。まず、お財布の形やサイズが豊富なのがうれしい。私はポケットにも入るがそれなりに収納もあるコンパクトウォレットというのにしました。

お店の方へ話を伺ったら、革のいちばんいいところだけではなく余すところなく使うらしいです。なのでハイブランドよりもずっとお値段は抑え目。高級感という意味ではそこまでではないのかもしれないのですが、せっかく使う動物の革であれば余すところなく使うのはいいなと思いました。もちろん、これをお読みの方の中には革製品は買わない/いっさい使わない人もいると思いますが、私は長く愛用したい人なので靴やバッグは革のものを買います。

ちょっと変わり種が欲しくてパイソンやオストリッチなどが候補だったのですが、ミントグリーンなどのかわいいカラーはあまり似合わず、茶色や紺は好きだけど持ってみたらかっこいいけど手が暗く見えることが気になりました。

店頭で引き付けられたのはHIMARAYAという色染めしていないクロコダイル。白とグレーのグラデーションの色合いの美しさと、持ったところを引きで見た時の手元の華やかさと大人っぽさ、そしてなんといっても手触り。すべすべ…ずっと撫でていたくなるなめらかさに一目ぼれでした。今は気に入ったデザインかつ自分の肌の質感に似合うものを選ぼう!ということでこちらに。本当にお気に入りで毎日なでなでしています。

【掃除道具】

ナチハマ 洗剤いらずのキッチンブラシ

頑固な水垢が水だけで落ちるというので購入。キッチン用ですが私はお風呂掃除用として最初にひとつ買いました。そしたら落ちるじゃないですか…。ちなみにナチハマさんではちゃんと同素材でお風呂用のブラシもあるのですが、私は小回りがきいてコントロールしやすそうだったのでこちらを愛用しています。

もちろんこれだけで掃除を完結させるわけではなくて、気になったところはささっとこれで掃除して、お風呂は洗剤も使って洗います。殺菌・消毒はしたいから…。

このブラシ、じゃがいもやにんじんなど根菜を洗う時として人気を博したようなのです。そうなると野菜用にもほしいし、まな板やザルなどキッチン用品の掃除用もほしい…ということで色違いで現在我が家には3本あります(笑)

あと写真はないですが、いろんなサイズに合うフライパン蓋を買いましてもっと早く買えばよかった~となりました。天板がガラスで中が見られる。家事問屋のフライパンカバーで検索してみてください。自立もするので使いやすいです。

【スキンケア編】

クソアチだった7月から本格的にスキンケアを見直そうといろいろ試しました。ポイントメイクよりスキンケアが好き。今年使ったもので特によいと思ったものを紹介。

おりしも5つ年下の妹もスキンケアに凝っているので、二人で情報交換しています。

今年の下半期はこのへんにお世話になりました。

〈たるみ毛穴・ハリ対策〉

オバジ アドバンストリフトセラム&C25セラム、Dr.K Cコントロールリペアセラム

今更使ってみました。特にアドバンストリフトセラムの使用感は大好き。これは乾燥肌の人へメイク前スキンケアで、小田切ヒロさんがおすすめしていた商品。引き上げ効果もありつつ肌なじみがよく、そしてわりとたっぷり入っていてよく持つ。メイク前でもよれたりしないテクスチャーが私はお気に入りです。

オバジはC25セラムも初めてこの秋に使ってみましたが、これもてきめんに毛穴、シミに対して効果を感じました。きっちり1か月くらいで無くなった。もう1本買おうかな。高濃度のビタミンC配合なので肌が敏感な人はピリピリするかも。私は全然平気でした。あとビタミンCは乾燥もするようなので、保湿もしっかりしつつ。

大人のたるみ毛穴対策で今年話題になったのはDr.KのCコントロールリペアセラムですが、これも初めて使ったときはけっこうびっくりしました。洗顔後すぐの導入美容液を今年はしっかり使うようにしていて、2本使いました。とりあえずリピートおやすみ。

ほしい!となったときにドラッグストアで買えるところでオバジの方に軍配はあがるかもしれない。

〈保湿対策〉

コスメデコルテ ユースパワースキンエッセンスローション&リポソームクリーム

ユースパワースキンエッセンスローション、これはすごい。うるおいが。ありとあらゆる肌悩みに効くっちゅう高機能エイジングケアローションなだけあって、肌理の整い方が素晴らしかったです。サンプル使った翌日びっくりした。そもそもの水分が自分には不足していたんだなーと実感しました。

いや、でも夏~秋はけっこう色々試してしっかり保水はしていたんですよ。skin&lab グルタチオントナー、オバジCクリアアドバンスドローション、エスティローダーのアクアチャージとか。でも効果がさすがに全然違いますね。

今年のベストコスメでも絶賛一位の化粧水です。私は妹にぜったい買えと言われて使いましたら、まーーーめきめき水分量が改善されて明らかにトーンも変わってきました。というわけで今は絶賛デコルテのリポソームシリーズとAQの乳液に課金しています。スキンケア貧乏。

リポソームの導入美容液も昔はよさがわからなかった。今年はとにかく導入美容液を使うことにこだわりました。夏は**アスタリフトのホワイトジェリー アクアリスタ**も2個使いましたが、よかったです。リポソームクリームはなんとなく初めて買いましたが、これは私の肌に抜群に合っていたようです。翌朝の肌のわんぱくぶりが違う。なんで今まで避けていたんだ。

この冬はベースをリポソーム美容液→AQ乳液→スキンエッセンスローション→リポソームクリームとライン使いして、デコルテさんにしっかりお世話になりたいです。

〈しわ対策〉

エリクシール レチノパワー リンクルクリーム

もともとシワ悩みはそれほどないのですが、毛穴がつながってちりめんシワっぽくもなるし、使うと違う。特におでこ。顔芸でしゃべる人は表情豊か。特に眉毛を上に動かしがち。そうするとおでこのシワがどんどん深くなるらしいです…そりゃそうだよね。よく見たら細いシワはあるしなあと思って引き伸ばすように塗っていたら、おでこが前よりしっかりピンとしてきた。エリクシールのリンクルクリームは後肌もそこまでべとつかず、気持ちよく塗れます。

スキンケアってこのなんとなーーーくなんだけど、微細なニュアンスの変化が、結果的に印象操作に影響する。そこが面白いなと思っています。

ポイントコスメは疲れちゃったので割愛! スキンケアもですが、とにかく自分をいたわることを大事にしていきたいものです。おしまい。

ゆきてかえりし物語

ぽっぽアドベント2025、12/13担当のふじおです。毎度参加させていただいてありがとうございます。

昨日はあそさんの新居でのクリスマスツリー購入のすったもんだのお話で、思わず笑ってしまう奮闘記。お父様との思い出が素敵すぎる。新しい住み処って理想の形に整えたくなりますよね。最初はワクワクしてスペシャルな場所!なんだけど、いつしか馴染んでいつも戻ってくる日常の場所、帰ってくる場所になる。

さて、今回はテーマが旅、「ゆきてかえりし物語」ということです。みんな、ちゃんと旅の話をしていてえらい。

旅、今年は出張旅行くらいしか行っておらず、そもそもねこがいるので長期で旅行がなかなかできない。ぽっぽアドベントは参加したいけど、困ったな全然書ける気がしないなと最初は思ったのですが、この秋、もともと好きだった山岸凉子さんの漫画の世界にどっぷり漬かりましたのでそのことを書きます。なんでもありじゃないかって?まあ勘弁してください。これだけ真面目に皆さんが旅について書く中ですから、一人くらいあまのじゃくがいたってよかろう。

山岸凉子とは70年代にデビューし、「アラベスク」「日出処の天子」などで一世を風靡した少女漫画家である。めちゃくちゃファンが多い。ファンの間ではお凉様と呼ばれている。御年78歳。たぶん私より上の世代のファンが多いんじゃないかと思います。漢字は涼子ではなく「にすい」の凉子です。比較的最近の作品だとジャンヌ・ダルクの一生を描いた「レベレーション」など。

今年の夏に「日出処の天子」が野村萬斎主演で能狂言の舞台になることが話題になりました。残念ながら私は行けなかったのですが…とか言ってたら北海道で公演が行われるらしい(山岸先生は北海道出身である)。行くしかないのか。

来年の秋に国立新美術館で少女漫画・インフィニティ 萩尾望都×山岸凉子×大和和紀 三人展というのが開催される。時代を作ってきた少女漫画家たちの一人なんですね~。

ありていに言えば、「古い」漫画なんですが、山岸凉子作品、若い人も読んでくれ~~~!!!の思いで記事を公開します。イラストも頑張って5年ぶりに描きましたので見てやってください。オタク出戻りの気持ちです。

さて、それでははじまりはじまり~。

原点回帰~山岸凉子作品との出会い~

そもそも子どもの頃、漫画は私の家ではちょっと禁忌に近かった。漫画と聞くと今はもう自分で買えるのに、何かしら甘酸っぱいようなきゅんとするような切望感がある。絵を描くのが好き、物語が好きな子どもだったので漫画に対しての飢えが人一倍強かった。私はいまだに単行本の漫画を好きなだけ買うということをしない。小説や社会学の本は好きなだけ買うくせに、漫画は厳選したものだけを選び、棚には並べずにしまっておく。背表紙がにぎやかでインテリアを邪魔するというのもあるけど、巻数がたくさんある漫画を買うことに対して引け目がある。

我が家の教育係の母は漫画を読まず(読めないと言っている)、父は漫画を人並みに読むがすすんで購入するほどでもない人だったため、我が家には漫画というものがほとんどなかった。これで上にきょうだいがいたら別だったのだろうけど、私は長子であったため年上のきょうだいの蔵書というものは存在しない。

母にとっては漫画はおそらくあまり子どもに与えたくない娯楽枠だったんだと思う。本と音楽だけは潤沢に与えられた。これは初めての子育てあるあるなのだろう。思えば母の理想像をわりとすなおに受け止めていた長子であった。すなわち、親の認めたものしか吸収させてもらえないアレ。子どもが二人目になると途端に放棄されるルールで、実際に弟は漫画とゲームに明け暮れていた。

こんなに漫画が好きなのに、母が講師を務める習い事教室の生徒さんがたまたま寄贈した漫画と「はだしのゲン」「ブラックジャック」のような学校や公共図書館における教育的とされる漫画しか読む機会はなかった。

他の手段は立ち読みと友人に借りること。友人宅に行くと私はひたすらその家の漫画を読みふけっていた。しかし友人宅にいられる時間には終わりが来るし、自分の好みの漫画かと言われると必ずしもそうではなかった。

立ち読みは子供心にも迷惑行為なのはわかっていた。昔はカバーされていなかったので手に取りやすかったが、ただ読みの罪悪感があったし、いくらなんでも長時間読むには限度があった。そして実際、塾帰りに本屋であしべゆうほ「悪魔の花嫁」を読みふけっているのを帰りが遅いのを心配した鬼の形相の母につかまり、しっかり叱られた経験もある。かわいそうな私。

山岸凉子の傑作ファンタジー漫画「妖精王」と出会ったのは漫画に飢えていたど真ん中、10歳のとき。妹がまだ幼稚園に通っていたころと思われる。というのは、その幼稚園で年一で開催されていたPTAバザーで破格の30円で買ったからだ。さすがの30年前でもお買い得すぎる価格設定である。幼稚園の不用品バザーはすごい。

絵を描くのが好きな子どもでもあったので、どこかミュシャのようなアールヌーヴォーを感じさせる流麗な絵に一気にひきこまれた。分厚い漫画、全824Pが30円。私にとってはものすごい喜びであった。どう考えてもお買い得すぎる。親にねだらなくても買える金額で自分の自由意志で買える、素敵な漫画。その初めてが山岸凉子作品だというのはインパクトがすごかった。

考えようによっては親が70年代の漫画作品に造詣が深い人間であったならば山岸凉子作品に漂う大人の雰囲気を考慮して、取り上げるか難色を示した可能性が高い。そういう意味ではとてもラッキーだったのだ。

妖精王の魅力

クーフーリン、爵(ジャック)とプック、井冰鹿(いひか)

「妖精王」は東京から静養のために北海道の親戚の家にやってきた高校生、忍海爵(おしぬみ・じゃっく)が妖精国(ニンフィディア)の跡継ぎとして仲間たちと共にダーク・エルフの女王クイーン・マブと対立するために、摩周湖ならぬ魔州湖へ向かう旅を描いている。

登場したばかりのジャックは高校生活に戻れない辛さや焦りもあって、「こんな田舎に来たくなかった」などと発言する我儘・虚弱・傷つきやすい他責思考を持った都会っ子である。しかし、ジャックはある月の夜に自分が妖精王グィンの生まれ変わりであると騎士クーフーリンに伝えられ、なんだかよくわからないまま旅に出る。そしてエゾ鹿の妖精プックやニンフィディアに生きる様々な妖精・幻獣たちと交流しながら、使命に目覚めていく。

旅を通して成長するジュブナイル漫画でもあり、今回のぽっぽアドベントのテーマである<旅>、まさにゆきてかえりし物語でもあるのだ。ギリシャ神話やアイヌ民話、ケルト神話などファンタジー要素が柔軟に織り交ぜられていて、その混在した雰囲気の良さが独特の世界観になっている。

なんといっても絵が美しい。パラパラめくっただけでわかる流麗かつ繊細な線。どこか官能性を感じる女性たち(だいたいが妖精や幻獣である)の惜しげもなく晒される裸体。明らかに官能性を自らの持つ当たり前のパワーとして大胆に誇示している。反して主たる男性たちは禁欲的で痩身、神経質に懊悩するタイプ。

思い返せば、これは1つのフェミニズムとの出会いでもあった。ともかく10歳の私は「これはなんかわからんがものすごい、30円で買っていい作品なのか?そして子どもが読んでいい作品なのか?」と本能的に思ったことを覚えている。

敵であるクイーン・マブの体現する優しい女性の美しさと嫉妬に苦しむ恐ろしい修羅の面の両極性も印象的だし、下品ではないけど性の匂いや官能性が漂う大人の漫画という気がした。今読むと清廉すぎたり、幼かったりする主人公サイドのキャラクターより、姿の醜さや出自にコンプレックスを抱え、性愛に貪欲、アイデンティティの揺らぎに悩むダークサイドのキャラクターたちの方がみな魅力的である。

ちなみに「妖精王」の推しキャラはミステリアスな伏し目で尾っぽ属性のツンデレ美人、井冰鹿(いひか)です。いひかさんはライトエルフの母とダークエルフの父との間に生まれ、普段は洞窟の中に独りぼっちで暮らしている。ライトエルフたちの持つ清廉さや明るさ、優しさをバカにしながら惹かれているところがあり、自分の出自にコンプレックスを持っているという激萌えキャラクターである。グィンとクーフーリンの友情にバリバリに嫉妬しながら嫉妬している自分を恥じている。

70年代の少女漫画家にロックスターであるデヴィッド・ボウイが与えた影響力は多大であるが、たぶん彼もデヴィッド・ボウイ的キャラクターの派生である。ポーカーフェイスの裏でいろいろ考えすぎるタイプのいひかさんと常に超然としたザ・堅物なクーフーリンの間にただならぬBIG感情を感じるんですね~ヒヒ…。ちなみにこれは気のせいではなくて公式ですんで、確認のために読んでください。

これは余談だが、デヴィッド・ボウイとジェニファー・コネリー主演の映画「ラビリンス」とストーリーが近いのかも。山岸先生もこういうところで影響受けたのかなと思いきや、「妖精王」は1977~78年に連載され、86年制作の「ラビリンス」のほうが後追いであった。とにかく先見の明がある漫画家である。

***************************************************************************

ここまで「妖精王」についてひとしきり語らせていただいた。

山岸凉子の長編作品は折り紙付きのすばらしさであり、「妖精王」は中編といえる。が、しかしこれだけでは終わらない。

実のところ私は山岸凉子といえば短編の名手と思っているのである。高校~大学時代にちょこちょこと集めて読んでいたが、もっとたくさんまとめて読みたいと思っていた。なんせ作品が多いうえに電子化されたのも2021年と最近で、それもごく一部なのである。つい先日、中古で潮出版のスペシャルセレクションが売られていたのをきっかけに、思い切ってドーンと買い集めて読んでみた。収録作品以外にも山岸先生には多数の作品があるのだが、まとめてこれだけ読めるのはスペシャルセレクションならではである。かつてあこがれをもって読んでいた漫画を中年になった今、ぜいたくに読むことができる幸せ…。

そして、やはり今読むと受け取る気持ちや解像度も同じようで少しずつ違うのである。

2025年の今読んでもほんとうに震え上がるほど怖いしめちゃくちゃ面白い。人間が生きるための不変の業、現代の人間が抱える懊悩を見事に描ききっている短編の凄まじさに圧倒される。そこで後半は数ある短編の中から勝手に10作品を選んで何が良いのかをネタばれできるだけなしでふんわり紹介します。潮出版のスペシャルコレクションは2016年に完結しているらしい。ほかにも文春文庫などから自選作品集も出ています。

それでは勝手に短編ベスト10。ちなみにベストと言ってますけど、とくにランキングのつもりはないです。

短編ベスト10

あらすじは自分のオリジナル紹介です。間違ってたらすみません。また収録元としているのは潮出版の山岸凉子スペシャルセレクションによるものです。久しぶりに絵が描きたくて落書きを添えたのですが、ご本家の流麗な線とはかけ離れております。悪しからず。それではまいります。

【ハーピー】収録「わたしの人形は良い人形」

ある日、男子高校生の佐和は編入生の美女・川堀苑子(かわほりそのこ)から異様な匂いがすることに気づく。それは死臭だ。佐和は自分よりも成績優秀な川堀のことが面白くない。佐和は、女の顔で体が鳥の化け物ハーピーが川堀苑子の正体なのではないかと気づく。彼女のあとをつけるが、なかなか正体はつかめず…。

インセルやミソジニーという言葉が日本で聞かれるようになるずっと前の78年の作品であることにびっくり。羽根を生やし、腐臭を漂わせるハーピーは「妖精王」にも出てくる山岸先生お気に入りの怪物では。川堀さんがTHE山岸作品の典型的美女で好きすぎる。進学校でシノギを削る学生たちのメンタルの不安定さも描いていると思います。

山岸作品にはいつの間にかコミュニティに入り込んでいる外部からの脅威(得てして妖艶で魅力的である)の話が多く、またその人物が予想通りの怪物/異星人/犯罪者であることも多いのだが、これはわりと素直に読んでいると騙されちゃうね。

【化野の… あだしのの】収録「夏の寓話」

「私」は一人、夕闇の道路沿いを歩いている。あたりは暗く、人通りがない。車やバスが通り抜けていく。家へ向かって歩いているはずなのにいつの間にか方向が間違っているのか、自分がどこにいるのかわからない。あの角を曲がれば、きっと知っている道に出るはず…。

他作品と比較しても短いのですが、すごくリアルで個人的にいちばん嫌なタイプの話です。多くの人間が経験したことがあるであろう無機質な都会の夜、どんどん通り過ぎていく車やバス、寒さ、一人歩く寄る辺なさの不安をひしひしと感じられる。あと、知っている道のはずなのに、ここどこだっけとなる感じや気が付くと遠くに来ていて戻れない心もとない気持ちがよく描かれている。

こういう嫌な夢をいつか見そうな…いや、もう見ているような。なんか自分の家に帰りたいの気持ちはあるのに、道がわかんないってふつうにめちゃくちゃ怖いし不安じゃないですか。それがよくわかるんですよね。

放浪の中で出会う3人の女性の正体もはっきりと明かされないのがまた怖い。

【悪夢 あくむ】収録「天人唐草」

21歳のメイは悪夢をみることに悩まされている。夢の中でメイは10歳の子どもから大人へと徐々に成長しているが、夢の中でのメイは法廷に立たされていたり見覚えのない施設にいたりと、とりとめもない断片的な、不安になる内容ばかり。夢にはボーイフレンドや知った顔の友達も登場するが、なにかが変で…。

いつもより陰影の多い劇画調のタッチと抽象的な表現のバランスが絶妙で子供の頃に読んで印象に残っている。「化野の…」もそうですけど、こういう思いはしたくない!!!と思わせてくれる精神的な追い詰められ方の描き方がうまいし、当たり前なんですけど漫画の展開と構成が素晴らしい…。短編てページ数決まってるので、その枠の中でバシバシ決めていく感じがすごいと思います。

それから、山岸先生はときどき実際の事件や人物をモチーフに取り入れて漫画を描くのだけど、これもその一つ。メイが施設でプレゼントされる(与えられた行為ともいえるかも)箱の中身がとても印象的。

【蛭子 ひるこ】収録「汐の声」

上京して念願の一人暮らしを始めた女子大生の里見は、裕福な遠縁の美少年・岡田春洋(おかだはるみ)と出会う。美しい母親を持ち立派な家に住んでいる春洋はある日、雨に濡れて里見に会いに来る。彼はアパートに泊まり、里見の作る質素な料理に喜ぶ。なつかれてまんざらではない里見だったが、春洋の帰った後にタンスにしまっていた小銭が無くなっていることに気づく。

山岸先生お得意の得体のしれない美少年・美少女モノの中でもいまいち理由がわからないだけにめちゃくちゃ嫌な話。これが美少女ものだとわかりやすく性的なものになっていく流れが多い中、春洋くんはまた少し違う方向性なのがとても嫌。

他作品ですと、自分の美貌や周囲への影響力を理解した上で他者をコントロールする同じ枠に「星の素白き花束の…」の夏夜、「辺見之比礼(へみのひれ)」虹子が入りますね。人は美少女・美少年に人生をめちゃくちゃにされたい欲望がどこかにあるのだろうか。

【海の魚鱗宮 わだつみのうろこのみや】収録「神隠し」

娘を連れて、かつて育った海辺の町へ久しぶりに帰省した寿子。なぜ自分は故郷を離れ、何年も寄りつかなかったのか。ふとしたことで話題にのぼった帽子の話をきっかけに、寿子は幼少時に海辺で出会った愛らしい女の子・奈保子(ナオコ)のことを思い出す…。

幼少期のトラウマの話としてもかなり怖い。自分で自分の記憶に蓋をしてしまう経験がじわじわとしたよみがえる恐ろしさがあります。過去の自分と対峙する話、子どもの性被害をテーマとした話としてはスペシャルセレクションに入ってないけど「パイド・パイパー」も印象的。この話では主人公自身が持つコンプレックスとの向き合い方の着地点でよかった。

余談ですが山岸先生が着物を好きなこともあり、出てくる帽子のシックな色合い(ココア色、オリーブグリーンのリボン、淡いピンクやえんじ色の小花)の描写に改めてほれぼれしてしまう。カラー原稿を見てもたぐいまれな色彩感覚。「着道楽」という着物に固執する女の話を読んでも出てくる着物の描写が最高にかわいいが、話としてはどうしようもない執念がテーマである。あれは私の話だな。

【夜叉御前 やしゃごぜん】収録「神かくし」

山深い一軒家に家族で越してきた紀子は家族の食事の世話や家事をしながら生活している。家には恐ろしい女の顔をした鬼が時々現れ、紀子は鬼に恐れを抱くが懸命に気づかないふりをして過ごす。夜は大きな黒い影が覆いかぶさり、はねのけようとしても難しい。鬼はその様子を押し入れからじっと見ているのだ。

もうこれはたいへん有名なのでタイトルあげるのも野暮な気はしましたが、スリラーとしても人間こわいとしてもおぞましい。紀子が不憫すぎて名作と言っていいか悩みますが、漫画としてすごいよね…演出がまじで…。ミステリでいうところの「信頼できない語り手」というのも山岸先生はときどき上手に使うと思います。それもわざとやっているわけではなく、なにかしらの理由で他者とのコミュニケーションが絶たれている、あるいはそれが困難である人の視点から描いた作品が秀逸。

【スピンクス】収録「甕のぞきの色」

ぼくは魔女の館に住んでいる。真っ白な空間でただ立ち尽くし、夜ごと現れる魔女スピンクスが問いかけてくる質問に必死で答えるのが精いっぱいで、反応ができない。 豊満な肉体、尊厳を奪う支配的な言動、鋭く長い爪を持ったスピンクスはぼくの心身を支配する。

前述「夜叉御前」とも共通するテーマ。「悪夢」と同じようなリアルな劇画ぽさと紙人形や壁画といった抽象表現が今読んでもすごい。ファラ・フォーセットなヘアスタイルのスピンクスの恐ろしい強烈な印象といったら永遠に忘れない。そして心身ともに硬直状態にある「ぼく」の無言の訴えが今読んでも胸を打ち、まなざす側の自分を意識せざるを得ない。

山岸作品には〈グレートマザー〉が登場する一方、父親の不在が象徴的に描かれることも多いのですが、子どもをケアする立場として成熟した男性が登場する場合はハッピーエンドが多い気がします。

【木花佐久夜毘売 このはなのさくやひめ】収録「甕のぞきの色」

典子の名前は成績優秀の姉、咲耶が3歳のときにつけたものだ。有名校の教師である父親は素行が悪く見た目も派手な典子に厳しく当たる。姉の名前は「古事記」の木花佐久夜毘売(このはなのさくやひめ)から取られており、典子は自分が姉の岩長比売(いわながひめ)のような存在なのではないかと不安になる。

兄弟姉妹は最初のライバル…というのは長子の私もよくわかりつつ、姉として反省する面もあり。家族っていちばん難しいよね。姉として知らず知らずのうちにコンプレックスを植え付けていたり抑圧する発言をしていた自覚、あります。

山岸先生は美醜だけによらず家族内の女性の対比を描くことが多いのですが、これは美しいが愛されていない妹の視点からの話で珍しいし、改めて読むとしみじみ良い。家族の外に家族をつくっていこうとする話は好きです。オーガンジーの大きなリボンを制服の胸元につけた80年代ファッションの典子がかわいい。

【時じくの香の木の実 ときじくのかくのこのみ】収録「夏の寓話」

8歳になった私・日向(ひゅうが)は同い年の妾腹の異母姉、日影とともに「選ばれた片方が永遠に年をとらない巫女になる」という大伯母の言いつけで干した果物を食べる。 激しい苦しみから目を覚ました日向は聴覚を失うが、その代わりに届けられる相談事に予言することができるようになる。

いろいろ謎が多いけど爛れたお屋敷ものとしての不気味さがある。一族は政治家を生み出す由緒正しい資産家らしく、そういう家が成功のために二人の少女を犠牲にして霊媒に頼る感じがやだみが強い。

また、永遠に年を取らず、特別な力を持った永遠に年を取らない存在を頼っていくリスク…というか難しさがこの年になってやっとわかったところもあって、再読の意義を感じました。大人になるとはどういうことなのか。そして聞く耳を持たないとは何をもたらすのか。

少女からの女性性、二次性徴や性欲への嫌悪みたいな話も山岸作品には多くて面白いですね。「ハトシェプスト」もそうでしたね。

閑話休題というか「時じくの~」から少し離れるのですが。

人類の歴史上では古今東西、神の声を届ける人間は現人神とされたり、あるいは穢れのない存在でなくてはならなかったわけです。

「ハトシェプスト」や「日出処の天子」もそうだけどクィアなキャラクターがマージナルな存在として描かれていることが多いんだけど、今読むとちょっと危うさもある。

性のあいまいさやあわいにいることをキャラクターが覚悟をもって自主的に引き受けるような形で描かれていて個人的には好ましい範囲に入るし、それは自分自身にもはっきりとボーダーをひけない部分があるので共感するんですが…。

「日出処の天子」厩戸皇子の同性愛的資質は生育環境のためとしているところなんかは、当時としてそういうエクスキューズをつけないといけなかったのかなあ。山岸作品の中には「キメィラ」のようにクィアキャラクターの描き方が今読むと厳しい作品もある。

【天人唐草 てんにんからくさ】収録「天人唐草」

岡村響子は子どもの頃から時代錯誤な厳しい父親と父の言いなりの母の元で自分の意見を言うことを恐れ、「女らしくない」とされる言動は慎むように言われて育ってきた。あまりにもおどおどと引っ込み思案で傷つきやすい彼女にクラスメートも付き合いづらさを感じている。それは勤めに出てからも変わらず、周囲の人間たちとなじめない。

描いている山岸先生自身も、アシスタントの女性たちも「これは自分の姿だ、いやだいやだ」とうめきながら描いたといわれる不朽の名作。山岸凉子の短編代表作なのではないでしょうか。

一人の女性に差別や偏見が内面化されていく様子や抑圧された子どもがどう育っていくかが丹念に描かれていて、いま読んでも震えてしまう。衝撃のラストにいくら何でもどこかに救いはないのか!と思う。響子自身も自分の課題に気づけなかったところがあるんだけど、だからといって…と悲しくなってしまう。誰しも育ちの環境の中の価値観を内面化してしまうことはあるよね。

番外【メディア】

これはスペシャルコレクションに収録されていないが昔読んでいちばん身に染みて恐ろしさを感じた漫画なので最後にご紹介だけ。

短大生の有村ひとみはボーイッシュな装いの女性である。母親は娘べったりで世話を焼き、ひとみと離れたがらない。父は不在で別居中。母親の過剰な愛情を重苦しく感じ始めたひとみは母親と離れて自立することを決意するが…という話。

たしか高校生のときにこれを初めて読み、ひとみの母ほどではないが家族が過保護/過干渉なところがあり、またそこに甘んじてきた自覚がある自分としてはゾッとして「私も少なからず精神的に自立しないといけない」と思った作品である。離れてしまえばなんということはないのだが、おそらく親子というのは一定以上の距離が近いと程度の差はあれ、いびつな関係になってしまうのではないだろうか。毒親という単語などが生まれる前から親子の癒着について様々な角度から描いてきた山岸作品は、40年以上経っても色あせることがない。

この他にも山岸先生は広島の原爆を描いた「夏の寓話」、東北の飢饉の歴史を下敷きにした「鬼」、チェルノブイリの原発事故をエッセイ風につづった「パエトーン」など社会派な内容の漫画も描かれています。胆力がある。大学受験をテーマにした高校生たちの奮闘と変化を描く「メタモルフォシス伝」や、ツタンカーメンの発掘の一連を描いた「ツタンカーメン」も大好きです。

というわけで、しばらく山岸凉子先生の作品から帰ってこられていない私なのですが、まだまだ語り足りないですし初めて読む方の感想&お凉様ファンのお姉さんたちの話も聞きたいです。

すぐれた作品はいつでも、変わりゆく社会や自分自身を反射する。原点回帰としてもありがたいですね。

いつもながら自分が楽しい、自分のしたい話しかしない記事になりました。2026年も何かに夢中になれたらいいな。

明日は安琦さんです。

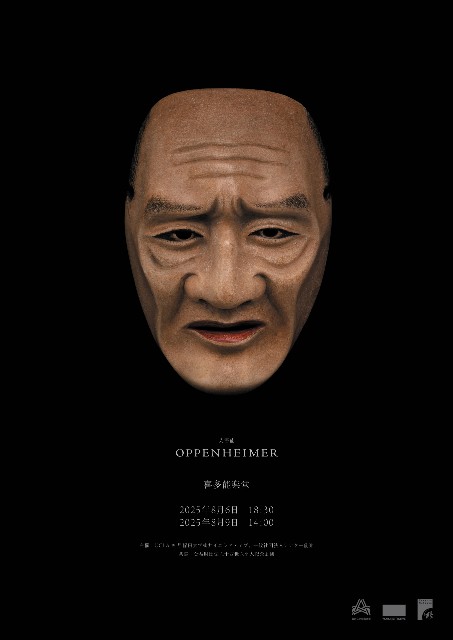

昨年エルヴィス・プレスリーを題材にした『青い月のメンフィス』を観てたいへん面白かったので楽しみにしていた。先に言ってしまうと演目としては『青い月のメンフィス』のほうが好みではあった。エルヴィス・プレスリーの音楽のもつ強度と、大スターの持つ多面的な顔、そしてその孤独が一人のファンガールと共鳴する構造は物悲しい美しさがあった。また、はじめて英語能を楽しむという姿勢でエンタメ的にも消費しやすかったのかもしれない。

去年の感想↓

8月6日と9日に上演される『オッペンハイマー』は徹底して因果の物語として構成されており、テーマのシリアスさはある程度覚悟していたが、国や言語だけではない越境と接続の工夫に度肝を抜かれた。因果から逃れられると答えて500年狐の姿で生き死にを繰り返す僧・百丈∕平家物語の俊寛∕オッペンハイマーの魂が混然となり因果を一心に引き受ける覚悟ができたときに不動明王から倶利伽羅剣と縄を受け取り、あらゆる魂を解放に導く舞を舞う姿を観客が証人として見届ける。

台本を見たときに物語として複雑であることよと思った。ぶっちゃけけっこう難しい。しかし要素がミルフィーユのように多層になっていることで豊かな味わいにもなっているように思えた。

ワキは四国から「重い悲しみが胸に降って」きたことをきっかけに広島までやってきた遍路である。私はこの突然わけもわからず「重い悲しみ」にとらわれることがとても大事なことだと思っている。原爆が落ちた数十年後に生きるお遍路と広島の地がコネクトしたわけで、この力を共鳴や共感、あるいは想像力、いろんな言い方ができると思うが、それこそが歴史とつながる方法だと実感しているからだ。

ワキは不動明王の夢を見て広島へ行くお告げを受け、狐と高僧にゆかりがあるという山寺へ向かい、そこでシテに会う。シテは禅宗の公案の一つ、『無門関』の中の「百丈野狐」という法話に出てくる百丈の話をし、続けてオッペンハイマーについて語りだす。

ちなみに台本ではこの前シテは俊寛の面をつけている設定とされていたが、6日の舞台では前シテこそがオッペンハイマーの面であったように思う。そして、後シテが俊寛の面?と思ったのだけどどうも「俊寛」ではなくて目が金色であることなどを見ても「三日月」に似ているようである。識者に教えていただきたい。

それから永い時を経て、ロバート・オッペンハイマーが作り出した爆弾は広島の街を一瞬に破壊し、人々を焼き尽くし、何百年もの苦を世に広げました。百丈と同じく、オッペンハイマーは世の虚無に陥ったのです。科学者の眼で原子より小さい世界を見通すと、そこには因果の律が働かないようでした。この智慧にオッペンハイマーは目がくらみ、心を失いました。自分の作る爆弾が破壊するであろう何万の、ひいては何百万の人々のことを忘れてしまったのです。

何かしらの真理を追い求めて探究する美学の裏で、それが恐ろしい計画に使用されたときに人間が責任を負えない出来事は様々な場面で起こりうることである。核だけでもチェルノブイリ、水爆実験の第五福竜丸の被ばく、そして自分も体験した東日本大震災が脳裏に浮かぶ。コントロールできるという慢心が「悟りを得た人間は因果から解放される」と答えた百丈禅師の驕りと重なり、また島流しにあった俊寛が仏僧でありながらも我を失い心乱れる姿とも重なるように思う。能の俊寛は見たことがないのでぜひ何かの機会に見てみたい。

人によってはオッペンハイマーを悲劇のヒーローに描いているじゃないかと憤りやもやもやを感じる人もいたかもしれない。

私は因果から逃れられないことを理解したオッペンハイマーが、不動明王によって力を得て衆生のために踊り続けるのを一瞬「許し」のように感じて優しい物語なのかも…と思っていたが、どうもそうではないんじゃないかと一晩経って思い直し始めている。

この舞台におけるオッペンハイマーの罪はけして許されるものではなく、恐ろしい因果を一身に背負う存在として永遠に炎の中で踊り続けることを課されている。あとはオッペンハイマーという名前はついているが、人間の慢心や業の象徴的存在のようにも感じた。

ともあれ、万人から愛され文句のつけようがない作品なんてなかなかないわけなので、私は試みとしてはたいへん面白く思ったし日本以外でも上演されてほしいなと思う。まさかオッペンハイマーも自分が能に取り上げられるとは思いもよらないだろうな…。

**************************************************************************

この舞台を観る前に友人と災害や戦争への距離の取り方の話をしており、自分は広島と深い縁は結んでいない自覚があるためこういう形で関心を持つことができるのかもしれない。

というのは私自身はこのブログで語ってきたように3/11が偶然にも誕生日で震災を体験しているのだが、震災について語ろうとするとあんまりうまく話せる感じがなくて、他人に一生懸命話しても頭の中で(いい感じにまとめようとしているな)(悲劇のヒロインぶっているな)ともう一人の自分が邪魔をするわけである。

なので「生きてるといろいろありますよねーハハハ」と終わらせてしまうことが多い。実際そうとしか言いようのないものもあるんだけど、どうもうまく体験をつかみとることができないし、いわゆるショックを受けた人が陥る失語状態とまでは至らないが、途端に口が錆びついたような感覚になる。

代わりに最近は国内の、特に西側や南側の歴史にまったく関心がなかったまま生きてこられたことが恥ずかしくなり、実際に足を運びたいなーと思ったり(思うだけだったり)運んでみたり、関連する読書をしたりと少しずつ関心を持ち始めている。それは自分と物理的にも精神的にも距離があるからできることであるのかもしれない。

あまりにも近いことは受け止めきれず、あるいは気持ちにダメージが与えられ、目をそむけたくなったりもする。すべての〇〇に反対しますと言うときに当然そうは思っていても実際にすべての事象にかかわることは不可能である。差別や戦争が良くないというのは当たり前としても、やれることをやれる範囲でやる。そして、自分の関心が自分の身近な場所ではなくて別の場所にあるのであれば、そこに対して近づいて知っていこうとする努力だけはしていきたい等と考えた一日だった。

前提

96年やっていきます。

セブン

ノートルダムの鐘

どれも何回も観ている大好きな映画です。

私は陰惨な映画が好きなので精神安定剤として何回も観ちゃうんですけど、その中の一本がこれ。ストーリーはシンプルで直線的、洗練されていてなおかつちょっとしたどんでん返しがある。本家のスペースでもばちこさんが仰ってましたけど、このあたりから見せ方や技術に工夫を凝らす感じの映画が増えてきましたね。

90年代ってどんぴしゃで私の10代なのですが、94年にロバート・K・レスラー「FBI心理分析官―異常殺人者たちの素顔に迫る衝撃の手記」、96年にトリイ・ヘイデン「シーラという子 虐待されたある少女の物語」などが出版されはじめ(どれも早川書房)、読んでいた記憶が。70年~80年代から精神がどういう構造になっているのか実践に移したことが本格的に記録になりはじめ、それが日本でも語られ始めるようになった時期だったと思います。

正直いま触れると露悪的なところもあるのですが、頭の中がどういう仕組みになっているのかを映像にどう起こすのかが工夫され始めていて、その表現における金字塔になったのが「セブン」である気がします。カイル・クーパーのオープニング然り、ジョン・ドゥの部屋の美術然り。

あとこれは90年代から2000年代の映画に特に多かった気がするんですけど、映画のノベライズ本ってめちゃくちゃたくさんあった気がします。「セブン」「ハムナプトラ」「ハード・ターゲット」など私も好きな映画のノベライズは持っていました。推しの詳しい描写、欲しいじゃん…。その中でも「セブン」は二見文庫さんから出ているのですが、その中でも私が特に印象に残っているのはサマセットがバラの壁紙を切り取って持ち歩いていること。彼の心の安らぎの象徴として出てきた気がしますが、10年くらい読み直してないので間違ってたらすみません。映画ではメトロノームがその役割を果たしていましたね。

最後にデヴィッド・ボウイのThe Hearts Filthy Lessonが大好きです。このコンセプトアルバムも刑事から被害者まで全部ボウイが演じていて、全体的にセブンの世界観と合っていて良かったな。

「ジュマンジ」

96年当時に映画館に友達と観に行った記憶。これは今でも大好きな映画です。ロック様主演のリメイクが作られ、姉妹版の「ザスーラ」という作品もあったけどこれが一番かな。

なんといってもゲーム盤のぬめるような美しい木の彫刻と駒の象牙のような質感。モノとしての魅力がものすごくて見ている私も手を伸ばしたくなるような物体です。太鼓の音もむちゃくちゃいいですよね…。

あれって孤独で寂しい気持ちを抱えている子どもにしか聞こえない設定になっていて狡猾というか、おそろしいゲームだなあ。子供向けで100分映画なので展開が早いんですが、テンポ感が良いので全然違和感がない。再鑑賞して確認したらなんと開始7分でアランがゲーム盤と出会っていた(笑)これには驚きました。ちょうど15分で過去パートが終わって、現代のシーンに入るわけです。ちなみに私のキルスティン・ダンストとの出会いは「ジュマンジ」が初です。

また、主演がロビン・ウィリアムスなわけですが、無垢がそのまま大人になりました、みたいな目の輝きを見るとこの人は「フック」やこれも大好きな「アンドリューNDR114」もそういう設定だったけど稀有な俳優さんだったなあと思います。いなくなって本当にさみしいです…。

見返すといろんな無理な設定があって、いやいやいやジャングルにライオンはいないだろとか、なんとなくの恐ろしい未知の土地としてのジャングル像で北から目線をビシバシに感じますが。

アランが対峙して乗り越える対象としての「父親」とジャングルで執拗に罵りながら追ってくる「ハンター」ヴァン・ペルトを同じ俳優(ジョナサン・ハイド)が演じている設定は子供ながらにそういう方法でテーマを語ることができるのか!と感動した覚えがあります。

「いつか晴れた日に」

アン・リーが撮るジェーン・オースティンもの良すぎるな…。原作はオースティンの「分別と多感」で、主人公となる理知的で控えめな姉エリナーをエマ・トンプソン、率直で情熱的な妹マリアンをケイト・ウィンスレットが演じています。脚本をなんとエマ・トンプソン自身が書いているらしくてまじですごい。アカデミー賞脚本賞取ってるそうです。

ほんとうに良質ないい映画という感じで、これは私は子どもの頃に親が図書館から借りてきたのかな、VHSで観ているのですが今でも心に残るくらい素敵な一本だと思っています。姉妹の相手役をそれぞれ若かりし頃のヒュー・グラント、アラン・リックマンが演じています。

話としては典型的なオースティンものではあるのですが、私は基本的に恋愛ものが共感できないけれど好きなものは好きという感じで、オースティンは好きなんですよね。今でいうリアリティーショーを観ているような感覚に限りなく近く、人間の心の機微は不変であるなあと思います。女性が自立して生きるのがほぼ難しい状況の中、自分の心に真摯に生きる姉妹たちの姿が染みます。

エマ・トンプソンの抑えた演技もほんとうに大好きなのですが、白眉なのはケイト・ウィンスレットの鮮烈な演技。とにかくロマンチックが大好き、詩が大好き、素敵な王子様が現れるのを夢見てます!!というマリアンを堂々と演じていて、このドラマチックさに儚さを足すと「ハムレット」のオフィーリア、力強さを足すと「タイタニック」のローズにつながるんだなあと彼女のブレイクにも納得です。

大雨の中、自分を振ったウィロビーの屋敷を見に行って「ウィロビー!」と呟くシーン、ずっと忘れない。冷静に考えると周りに迷惑をかけまくっているので大変なキャラクターなんですけど、そこは10代の女の子なので…(笑)

アーヴィン・ウェルシュの原作小説もかなり好きで何度も読んでいます。原作でスコットランドの大出世枠であるショーン・コネリーと脳内でずっと会話しているシック・ボーイがかわいい。

なんかすごい人気なので好きと言いづらいんですけど。ダニー・ボイルの画期的な映像表現も素晴らしいし、音楽も私は詳しくないのでよくわかんないんですけどかっこいいし、刹那的に生きる若者たちの姿を見てこういう世界もあるのかあ…とぼーっと20代の頃は観ていましたが、良く考えなくてもこれけっこうハードできつい世界ですよね。

「どこにもいけない」感が厳しく、資本主義もまっぴらごめんなレントンがドラッグに溺れて逃避するしかない気持ちがしんどい。すさんだスコットランドと明るいロンドンの違いも今観るとなんとなくわかってきた気がします。

今観たらレントンパパ、ジェームズ・コスモじゃんとなったり。あとダイアン役のケリー・マクドナルドはこれ以降の作品も好きですね。Netflixの「Giri/Haji」もすごく良かった。「T2 トレスポ」はベグビーのおつらみ以外よくわかんないな????で終わってしまったんだけど、もう一回観たら違うかしら…。

「ノートルダムの鐘」

私の人生を変えてしまった一本。あちこちで呟いているのでもうあんまり言うことないんですけど…。でも今観てもディズニー史上最高の作品だと思っています。アニメーションが本当に丁寧で華やかで美しいし、アラン・メンケンの音楽も素晴らしいし、オープニングはまじでディズニー史上最高の(以下略)

なぜ私はこれを劇場で観なかったのか。悔やまれるのはそこですが、これは5つ下の妹がプレゼントでVHSをもらっており、それを流しているのを学校帰りの私がたまたま見かけてフロロー判事のヘルファイアにくぎ付けになってしまったのが始まりです。

ていうか今知ったんだけど、クロード・フロローだけ別枠でwikiの記事作られてるのなんで!!! 爆笑している。それだけ今は人気なんだろうなあ。映画にはまっていた22、23年前の当時はフロローが好きな人は数えるほどで、いつも同好の士とHPでファンフィク書いたりしていた時代が懐かしいよ…。いかんいかん、フロロー以外の話もしなきゃ。

しかしディズニーがよく「ノートルダム・ド・パリ」をミュージカル映画化しようとしたなあと今でも驚きをもって考え込んでしまう。民族差別やルッキズムの問題に切り込んでおり、欺瞞に満ちた権力に正面から訴えかける力強さがある作品。もちろん全部が全部肯定できるわけではないし、実写化を待ち望んでいるものの難しいだろうなあと思ったりはしている。

最後に劇団四季の黄金期の俳優さんたちが吹き替えをしている奇跡についても言及したい。どういう経緯なのか本当に謎なんだけど、まじで、なにゆえに劇団四季にオファーがいったの!????? ほんとにありがと!!!!!!! んーまっ!!!(激しいキス)

エスメラルダ役の保坂千寿さん大好きすぎるよ。フロローの台詞を演じた日下さんやクロパン役の光枝さんが亡くなったのが寂しすぎるが、私が歌を始めるきっかけを下さってありがとうございますという私的感謝しかない作品です。あと5万字くらい書けそうなくらい好きだな。一生大好き。

前提

95年やっていきます。

激流

マクロスプラス MOVIE EDITION

なんかむちゃくちゃなラインナップだぞい。ではまいります。

「激流」

これはTV放映か何かで観た記憶があります。川下りの名人ゲイルは家族とともに若いころに親しんだ川へやってくる。そこで出会った青年たち一行と親しくなるが、実は青年たちは強盗殺人犯で、彼らの逃走劇に巻き込まれてしまうという話。

まず主演のメリル・ストリープ、まじで川下りスタントなしでやっているらしくてすごい。二の腕ムキムキのメリルが観られるのは「激流」だけ!(????)

そしてこの映画でケヴィン・ベーコンやジョン・C・ライリーと私は出会ったのですが、ほんとうにケヴィン・ベーコン演じるウェイドが恐ろしくて恐ろしくて。他作品でもケヴィン・ベーコンが出てくると(こいつは何をするかわかんないぞ…)と身構えてしまうくらい見事な演技でした。

これを機にと観直したのですが、やっぱりむちゃくちゃ怖いよ。こんな悪人、なかなかいないですよ。いっけんふつうの陽気で爽やかなお兄さんに見えるしゲイルも息子のロークもそれで心を許してしまうのですが、自分の目的のためなら冷酷に淡々とやることをやる感じと自分が少しでも見下されたり気に食わないと思ったら即暴力に訴えるところがマジで怖かった…。超自己中心的なやばい人でした。ジョン・C・ライリーはこれ以降もなんか癖のある顔だけど本当は気弱な人のイメージが固定されてしまった(笑)

劇中では主人公ゲイルの父が難聴(耳が聞こえづらいと字幕にあったが…)あるいはろう者であると示されていて、つまり主人公家族が手話ができる理由としてそういう設定になっています。主軸部分にはろう者がいないので、今だったらそういう作られ方はしないだろうと思います。が、子どもの私にとってはものすごく強烈な印象が残っていて、私は「こういうときのために手話を覚えないと…」と手話をかっこいいものとしてとらえていました。

家族の復縁ものとして撮られていますが、女性のスポーツアクションがこんな風にかっこよく撮られている作品は他になかなかないように思いますし、あとやはりカーティス・ハンソンなだけあってきっちり撮られているので観やすいです。犬は無事です。

「耳をすませば」

言うほど好きかと問われると私は当時、ミームっぽくなっていたラストがほんとうに嫌だなあと思っていたのですが、文学少女が図書館で素敵なBOYにMEETSする設定には、まあふつうに憧れましたよね…それがヴァイオリン職人を目指しているなんてやりすぎだろ!!!とは思いますが、もともとはりぼん掲載の少女漫画でやんすからね…。ちなみに柊あおい先生の「星の瞳のシルエット」も面白いです。正直、天沢くんより杉村の方が素敵だと思っていました…バロンがいちばんかっこいいけどね! なんたって声優が露口茂さんだもんね。良すぎるよ。

思春期に小説を書くことに夢中になるって私もやっていたんですけど、恥ずかしいじゃないですか…でも自分の中にどういうものが根付くのかという点でとても大切な作業だったなと思います。今は当時好んで読んでいた作品からは離れてしまったし、自分の書いていたものもそれらの二番煎じというか上澄みを真似しているだけのしょうもないものでしたが、自分で製本もして挿絵も描いて、作品として形にしていくのとっても楽しかった。これが長じて同人文化に手を染めることになるとは思いもしませんでしたが。

あとこの映画の何がいいかと思うというと、お父さんも司書で雫のやりたいことをしっかり応援してくれる態度、お母さんも社会人学生(大学院生)である設定。特に学問に打ち込む母親の姿がジブリアニメで示されたのってすごく素敵なことだと思っています。

余談ですが95年映画で「乙女の祈り」もあげるか迷っていたんですよね。見直すたびにそんなに面白くはないなと思うんですけど、定期的にふと思い出すインパクトがある。こちらは少女たちの創作が最終的に恐ろしいところに行きつく話ではありますが、少女の自己実現としての創作映画が同じ年に公開されているのって面白いな。

「カストラート」

ジェラール・コルビオ監督、もう80代なのか…。はい、これは完全に仕事で使うためにDVDをヤフオクで競り合って買いました(笑) 実際自分がバロック・オペラをよく学生時代に歌っており、カストラートについて関心が高かったことがきっかけ。

女性が舞台に立つのを禁じられたこともあり、去勢手術を受けて身体は成人男性となるが男性ホルモンが出ないために高音で歌える歌手になった人がカストラートと呼ばれるわけですが、当然ながら優れた歌手になれるのは一握りだけ。その中でも実在したスーパースター、ファリネッリを描いたのが映画「カストラート」。

フィクションではありますが、貧しい家庭に生まれた兄弟の話として描かれています。スターになった弟カルロ(のちのファリネッリ)が歌い、兄リカルドが作曲をして大成する二人。しかし彼らはジョージ2世の庇護を受けたヘンデル派と敵対する王太子フレデリック・ルイスがパトロンの貴族オペラ、この二つの政治的な争いに巻き込まれるようになり…というのがあらすじ。

ほとんど兄と弟のビッグ感情の話です。ニコイチだった二人の男が別々の生き方を選択するまでのロマンチックな話といってもいいかもしれません。コルビオ監督の作品だとフランス・オペラを作ったリュリ→♡→ルイ14世を描いた「王は踊る」も名作なのですが、この人こういう話好きなんだろうな…。

私の好きなヘンデルが出てきたりするのもうれしい。見どころはなんといってもオペラのシーンで、この場面ではソプラノ歌手とカウンターテナーの声を合成したものが流れているのですが頭に羽根をつけてゴンドラで天上から降りてくる演出など、まるで宝塚歌劇団の男役のような華やかさ。おそらく需要のされ方も同じだったのではと思います。

この時代のオペラはとにかく歌手が自らの技巧を披露するものであり、役柄は神話や歴史の英雄や王を描いたものばかり。リアルな人間の姿を描くというより不変で美しく完全な姿を愛でるようなものでした。

こういった完全な神/英雄のキャラクターを歌い続けたのが、人の手によって作られた男性としても不完全な存在である(という描き方をされた)カストラートのファリネッリであり彼が実存理由に葛藤するという筋書きは今だったらぜったい作れない無理な内容。とはいえ、当時はこのような苦しみを味わった人もいただろうなというのがよくわかります。

そういえば私がカストラートという存在と初めて出会ったのは鳩山郁子先生の名作漫画「カストラチュラ」ですがこれは架空の中国を舞台に「カストラート」+「さらばわが愛/覇王別姫」みたいな内容で、おそらくどちらもご覧になっているんだろうなと想像します。

本家でも語られており、もうあんまり言うことない…(笑)

が、やっぱり流していると観ちゃうんですよ。同じ年に公開されている「黙秘」もキングの小説「ドロレス・クレイボーン」を基にしていてこっちを観たときに女性版ショーシャンクみたいだなと思った記憶があるんですけど、どうしたって「黙秘」の方が女性への暴力をテーマに母と娘を描いており、ロケーションやシチュエーションもあってずず暗いというかもっと陰惨な感じです。ショーシャンクはどこかしら陽の雰囲気があってラストも希望に満ちていて見やすいです。

あとこういう役柄のティム・ロビンスが好きなんです。賢くて優しいし、ちょっと頑固なところがあって、しっかりしているんだけど、どっかサポートしたくなる笑顔が儚い感じの…レッド、おまえもそうなんだろ? わかるよ。でっかい天使だよな。

BATIさんも仰っていたけどトーマス・ニューマンの音楽もいいですよね。

7/28追記

観直したらやっぱりいい映画。魂の自由と不屈の抗い。キングのこういう小説って人が生きることのしんどさ、形容できない恐ろしい悪行、そして人間の心の交流がきわめて美しく語られるなあ。

「フィガロの結婚」の手紙の二重唱が流れるシーンは素晴らしいですね。

「マクロスプラス MOVIE EDITION」

これは弟がDVDを持っていて見せてもらったら私がはまってしまったというやつでした。思えばAIの歌姫シャロン・アップルが様々な容姿になれる設定など時代を先取りしていたのではなかろうか。まあブレードランナーとかの影響もあったのかもしれんが。ちなみにマクロスシリーズはいっさい知らず、これだけ偏愛しています。マクロスシリーズって歌の力で世界平和を!みたいな話として認識しているのですが…間違っていたらごめんなさい…。

なんといってもアニメーターの板野一郎氏が生み出したという戦闘演出である板野サーカスと呼ばれるミサイルVSガルドの戦闘機の場面はほんとうにすごくて見ごたえあります。最後のガルド戦、完全に「トップガン マーヴェリック」ですね。ぼくはイサムよりガルドが好きなんだよ。プライドが高くて…。ちょっとこの映画でいやだなーと思うのは仲良し三人組の関係が崩れた過去の事件の設定ですね。そうしなくてもよかったんじゃないの…?

菅野よう子の音楽もとてもいいです。10万人を洗脳する音楽を作れって言われて出てくるのがこれなのすごいなと思う。

前提

94年やっていきます。

さらば、我が愛/覇王別姫

「ライオン・キング」

これは家族と劇場で観ました。たしか夏公開だったと思うのですが、帰りの車で夜空を見つめて(あの星は亡き王たちが…)とシンバ気分になっていたのはご愛敬。まだ10歳だったので許してください。

やはりこれも、ハンス・ジマーとエルトン・ジョンの音楽の力が大きかったと思います。「早く王様になりたい」は兄弟でよく合唱していました。これ製作がドン・ハーンなんですけど私の人生を変えたあの作品にも関わっているんですよね。ディズニーの第二次黄金期ということらしいのですが、たしかに「美女と野獣」あたりからぐんと作品のパワーが増した気がします。

ジェレミー・アイアンズ演じるスカーのイギリスの悪役という感じもたまらないものがありますが、ムファサ役のジェームズ・アール・ジョーンズの美しい声の深みよ…。絵コンテ段階でナシになった妻としてナラを求める場面ですが、これは無くてよかったなあと思います。ミュージカルだと復活していますし、最新のフルCGでもなんかそういう場面ありますが…。スカーの冷酷かつ卑怯なところ、恋愛要素ない方がイキイキして見えるかなと勝手に思っている。

あとヌーの暴走のシーンとかマジでめちゃくちゃ怖かった。あのシーンの絶望感ったらない。「ライオン・キング」におけるライオンの「王」たる権力というかほかの動物に対する影響の及ぼし方がフィクションと現実が入り混じるとまじでよくわかんないんですけど(コミュニケーション取れる相手を食べることがあるわけですから)、それでもたくさんのヌーが暴走したらライオンといえども勝てるわけではない、踏み殺されることもあるし、高いところから落ちたら死ぬという、当たり前なんだけど現実の力の作用みたいなものがあそこで提示されたのって大事だと思うんですよね。

ある年齢までの子どもにとって、親は絶対的な存在だと思うのですけど、あそこでムファサが転落死する(しかも自分のせいで、とシンバは思っている)ってふつうに考えてあまりにも辛すぎる。自分が死ぬより辛いかもしれない。ほんとうにシンバには長い長い長い時間とセラピーが必要です…。ともあれ、夜空に浮かぶ雲のムファサと会話するターニング・ポイントのシーンなんて本当に神々しく美しい。セル画のアニメっていいよなあと思いますし、「ライオン・キング」に関しては旧作の方が好きです。

「日の名残り」

ジェームズ・アイヴォリー監督作品、実は「サバイビング・ピカソ」(96)くらいしか観てないかも…。カズオ・イシグロの原作も大好きです。なんといってもミス・ケントンことエマ・トンプソンがむちゃくちゃ良い。もちろん執事スティーブンスを演じるアンソニー・ホプキンスも。

役割にがんじがらめになってしまうスティーブンスとつい意地を張ってしまうミス・ケントンの二人にやきもきしてしまうね。このあたりはオースティンの「高慢と偏見」的な正反対の2人が惹かれあう王道だよなー。

恋愛が主軸というより、あくまで実直で不器用な執事スティーブンスの視点で回想される彼女との日々を通して、自分の過ちに気づく物語なんですよね。心底尊敬して仕えていた主人の過ちを共犯者となって受け入れていたこと、第二次世界大戦を経て失われていった大英帝国の栄光、アメリカの台頭。愛した女性が自分が原因で泣いていると察していながらも仕事の話をすることでしか慰められない不器用さ。

新しいアメリカ人の主人ルイス議員に「世界は広いぞ」と言われて失礼にならない程度のはね返しで告げる「世界がこの屋敷を訪ねてきたもので」というセリフ。スティーブンスの矜持は美しくもまた傲慢なものでもある。実際には彼の認識していた「世界(の要人)」は実際の世界を構成する一部にすぎず、彼らとも執事として接していたわけで、人間同士の対話らしい対話はしていない/また立場上それは許されない/あえてそうしないことを選択していた。というわけで、スティーブンスはまなざす観察者としての自分しか認識していなかったのかも。だからこそ旅先のパブでの彼の戸惑いは異世界に紛れ込んだかのような反応なんだなあ。

旅の間にダーリントン卿を3度知らないと嘘をつくところもキリスト教におけるペテロなわけですが、ペテロと違うのは最後の人に向かってはあとで正直に話すんですよね。旅先で偶然出会った見知らぬ親切な人にだから言えたというのも大事なのかも。

ミス・ケントンとの最後のバス停での別れなんかね…たまりませんね。泣いちゃうよ。スティーブンスはダーリントンホールで最後の最後まで働いて生涯を閉じるんでしょうけど、私はわりと幸せなことだと思っています。閉じられた空間というお屋敷ものとして観ても面白いですよね。空間が人を作るともいえるのかもしれない。

あとこれは映画ではどうしたってスティーブンスの視点になってしまうので難しいけれど、原作はスティーブンスを信頼できない語り手として設定している面もあり、原作との比較をしても楽しいかもしれません。

80年代後半から90年代のアクション映画マッチョ代表の一人でもあるジャン=クロード・ヴァン・ダム主演、ジョン・ウー監督の初ハリウッド進出作品です。もれなく白い鳩が飛ぶよ。

いきなり「ハード・ターゲット」って言いだしてどうしたの?って思うでしょ…これは90年代最後に私がアーノルド・ヴォスルーに夢中だったからです…。ヴォスルーさんは「ハムナプトラ」でイムホテップを演じていた美丈夫ですというと皆さんおわかりになるかな。この映画、ランス・ヘンリクセンが悪の親玉でヴォスルーさんが右腕なんですよ。最高でした。

話としてはニューオリンズのスラム街が舞台、弁護士のナットは行方不明の父親を捜している。実は父はホームレスになっており、フランスの富豪率いる人間狩りを趣味とする集団に殺されていたという胸糞の悪い話。このナットを助けるのがマレットヘアが印象的なジャン=クロード・ヴァン・ダム演じる凄腕の心優しい元海兵隊員のマッチョ。動体視力が悪くアクション映画で寝てしまうという最悪な私ですが、ジョン・ウーのアクションてなんか見やすいんですよ。

粗野に見えて優しく賢いマッチョが知的な美女を助けるために巨悪に立ち向かうストーリー展開は単純なんだけど、やっぱり見せ場づくりがうまいしとにかく見やすい。下種な男が耳切られるところとかインパクト大で最高なんですよね…。あとヴァン・ダムのチャームというか、魅力がすごい。わざとらしくない落ち着きとさりげない優しさなどぐっときちゃう。他の作品での彼も同じようなキャラばかり演じているのかはよくわかんないんですけど。90年代の映画マッチョってみんなこんな感じなのかな。

あとは現代の分断と虐殺の現代にこういう作品を振り返ると、金もらってホームレスたちは人間狩りに同意してるんだから、ゲームの最中に殺されても当然でしょと言い出す人が一定数いそうで、そういう意味で「これはとんでもなく悪いことです!!!!」と示してくれているのがもしかして優しいのかもとすら思えてくる。世の中悪くなっているとは思いたくないんですけどね。

映画は基本的に白人からの視点ではあるけれど、文化が入り混じるニューオリンズという土地の複雑さ、そこにはびこる暴力のピークが94年であったらしいこともふまえると時代性も垣間見える一本です。

観直そうと思ったら今課金しないと配信では見られないようです。

最近の映画だとアロノフスキー監督の「ブラック・スワン」にも通じるところがありますが、覇王別姫という劇中の京劇作品がある男の人生にぴたっとはまってしまった奇跡と残酷さという点がすごく好きで、面白く観た印象がある。余談ながら「ブラック・スワン」は映画館で観て心底やられてぐったりしてしまった思い出がありますが、ナタリー・ポートマン演じるニナの葛藤が大学生時代の自分の記憶に結びついて余計に辛かったというのはあるかも。やだみは強いけど好きな作品です。芸術作品が一人の人生を変えてしまう話はだいたい漏れなく好き。あと「さらば、わが愛/覇王別姫」って、ばちこさんがいうところのガタカ・ドクトリン※に当てはまる映画なんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。

セクシャル・マイノリティの生きづらさ、セックスワーカーの女性が翻弄される姿を93年の中国映画でここまでしっかり描いている点で凄まじい。また、レスリー・チャンという俳優のエピソードも有名なのでいくらでも語れるのだろうと思うんですが、あんまりそこには重きを置かないで私はこの作品を観ている。時系列がぱっぱっと移り変わるのも見やすい。ちなみにチェン・カイコー作品はあと「空海-KU-KAI- 美しき王妃の謎」を付き合いで劇場で観たんだけど、こっちはまじでわかんなかったです。

最後に自分がアジアの映画が苦手なんですという言い訳をする。たしか「グリーン・ディスティニー」で(あ、私だめだ…)と思った10代の記憶が始まり。

タイトルだけは知っていたけどリバイバル上映をやっていた数年前に初めて観た。元々、邦画も含めたアジア映画に対して基本的に苦手意識がある。邦画、韓国映画、中国映画、インド映画くらいしか観たことないので食わず嫌いと無知のせいはあるかもしれない。正直、自分にとってアジアの映画は感情の増幅と映像の外連味が欧米ものより湿度や温度が高い感覚があり、観ていて疲れてしまうことがある。

自分が西洋の文化(特に静謐な作品)に対して幼少期から強いあこがれがあって専門に勉強していたのも「アジアの湿度・温度が苦手」感覚を後押ししているのかもしれない。

欧米の作品がカラッとしているかというとそうではないんですけどね…。京劇も型という点でバロック・オペラものに似ているとは思うんですけど、オープンにする感情の発露と秘めている感情の凄みの対比という点ではやはり湿度を感じてしまう。

ここまで書いておいてなんなんですけど、歌舞伎と能だと能の方が好きだし、基本的に賑やかで人情ものみたいなのが苦手なんだろうな。そういう意味では「覇王別姫」こそ究極の温度・湿度じゃんとも思うんですけど、ここまで振り切っているからこそ楽しめたのかな。

「ピアノ・レッスン」

なかやまきんにくんじゃないけど、私はとにかくパワー!!!!!やーーー!!!!と思っている映画です。90's MOVIE TIME MACHINE本家の方でもとりあげられていたジェーン・カンピオンの名作。

とにかく主演のホリー・ハンターの顔つきとたたずまいが大好きすぎる。映画に出てくる物静かで頑固な女大好き。マイケル・ナイマンの音楽を一時期聴きまくっていて、もちろんこの映画のテーマ曲「楽しみを希う心」も楽譜を買って練習した。劇中では実際にホリー・ハンターが演奏しているらしいのですが、正式なサントラに収録されていないけど、劇中でエイダがピアノに没頭するシーンで一瞬出てくる拍子がずれていくところなんかはちょっとよくわかんなくなるくらいの難しさです。サントラにはないけどこっちにあった。

寂しい海辺の砂浜にピアノがあるという詩情あふれる画がまず素晴らしいのですが、潮風でピアノが傷むことを考えるとピアニストは悲鳴をあげたくなるかも(笑)

半身のようにくっついていた母エイダと娘フローラが物語が進むにつれて分離していく印象があって、あたかも男たちによって別の関係性に作り上げられていくようにも見えました。クライマックスにエイダの身に起きる暴力もそうですが、青髭公の芝居や森での放尿や樹木への性交をまねた子供たちの遊びなど、ところどころにドキリとするような人間のもつ本能的な力が画面から立ち上る気がしていて、ニュージーランドのうっそうとした森と暗い大地と深い海というロケーションも合いまり文芸映画ではあるのですが物静かさとは違う生き生きとしたパワーのある作品だと考えています。

ピアノという楽器と女性の関係もたどると面白く、ヨーロッパでは19世紀にピアノが普及したことに伴って家庭音楽が流行した経緯があります。モーツァルトやベートーヴェンも裕福な子女にピアノを教えていましたしね。エイダもそういう経緯でフローラの父となるピアノ教師と恋に落ちたのでしょう。面白いのは女性は鍵盤楽器の演奏は推奨されたけれど、管楽器のように「口に楽器を当てる」ものは推奨されなかったようです。このあたりも当時のジェンダー観が垣間見えるなあと。

先述した「楽しみを希う心」、私はエイダの作品なのではと思っているのですが、2~3分の小品であり、反復で指のための練習曲じみた構成でありながら聴こえてくる小指で奏でられるメロディーがエイダのうちに渦巻く情念を表しているようで、音楽的な観点からも面白い。

しかしエイダが自分の感情の発露の媒体としてほとんど叩きつけるようなタッチで激しくピアノを弾いている姿は良家のおしとやかな淑女の姿とはいえず、いささか狂気じみた力強さで私はとても小気味よいなと思います。フローラ役のアンナ・パキンも妖精というより私は小鬼と思っていて…底知れない雰囲気がとてもいい。

これがサム・ニール演じるスチュアートをおびえさせてピアノとエイダを引き離す画策へ走らせますが、ハーヴェイ・カイテル演じるベインズには敬意を抱かせて強い魅力を放つわけで、ピアノとエイダという一つの(誤解を恐れずにいうならば)モンスターのような生き物が男性たちを超越した力を持っているんですよね。

あと指もそうですしピアノに対してもそうなんですけど、「そうなったらそうなったこと」というエイダのスタンスがほんとうに共感できる。私にとってはライナスの毛布のような映画です。

前回の記事に続いてまた90's MOVIE TIME MACHINEを真似して考えてみるターン。

93年のリンク↓

ところで、自分の5本を選ぶときにとりあえずwikiとか日本公開映画で探しているんですけど、お三方はどこのサイトで確認していらっしゃるのだろうか。なにか取りこぼしていないか心配ではある。

というわけで1993年の5本。

93年

奇跡の旅

スーパーマリオ 魔界帝国の女神

水の旅人 侍KIDS

「奇跡の旅」

いまだとディズニープラスで観られるっぽい。というかディズニー映画だもんな。もともとの実写映画「三匹荒野を行く」(1963年)は未見。これもテレビ放映か録画されたVHSで観たような記憶です。

賢くて穏やかなゴールデン・レトリバーのおじいちゃん犬シャドウ、おきゃんな雰囲気のヒマラヤン猫のサシー、やんちゃで無邪気なアメリカン・ブルドッグのチャンスがひょんなことから離れ離れになってしまった家族のもとを目指して荒野を旅するロードムービーである。それぞれにご主人となる三人の子どもがいて、年長のお兄ちゃんにシャドウ、真ん中の女の子にがサシー、末っ子の幼児にチャンスという感じ。「ベイブ」もそうですけど、実写の動物に俳優がアテレコをする形の映画です。私は吹き替えで観たことしかないんですけど、チャンスの吹き替えはマイケル・J・フォックス、サシーがサリー・フィールドだったのか…。余談なんですけど私も三人きょうだいのいちばん上なので、それぞれにペットがいるってなんて素晴らしくゴージャスなんだろうとひたすらうらやましかったです(笑)この数年後に犬を飼うわけなのですが。

まーとにかくCGなど使っていない三匹の動物の演技が見事。アテレコをやった俳優の声の演技もすばらしく、おばかなチャンスとサシーのつんとした掛け合いなんかはあるあるなんだけどかわいい。また、山脈の自然の描写も美しいです。今観ても面白いんじゃないかな。やっぱりクライマックスのラストで泣きそうになっちゃうんですけど、どうやって撮ったのかと考えるとちょっと心配になる。三匹がつらい思いをしないで撮影できていたら良いな…。ちなみに2もありますが、1の方が良いと思います。

あと私は映画のサントラというのが大好きなんですけど、ここであげる映画はだいたいテーマ音楽ぜんぶ覚えている。「奇跡の旅」のスコアも軽やかで西部劇的な明るさと曲調が良いです。

本家の90's MOVIE TIME MACHINEでも取り上げられていた一本。私もこれを劇場で観たのですが、もう一生忘れられない最高の体験でした。夏休みの宿題で日記みたいなの書かされるじゃないですか、葉っぱを食むブロントサウルス(今はアパトサウルスというんでしたっけ)を描いた記憶がまざまざと思い出されます。目を活き活きと描こうとがんばった。

今のシリーズにも使われてるけど、T-Rexが近づいてくる足音でグラスの水がズゥー…ンと振動を起こすところはほんとうに怖いし異様な何かが近づいてくる予兆として強烈。あとはサム・ニールほんと良すぎる。私はアラン・グラント博士とエリー・サトラー博士がだいすきなんですよ…。グラント博士がはじめて恐竜たちをみるシーン、きらめく湖水に草食恐竜たちが集まっている遠景、一緒に涙ぐんじゃうもん。ちなみにジェフ・ゴールドブラムのセクシーさは最近になるまで全然ピンときていないタイプでした(笑)うさんくさいし早く死ぬだろと思っていた。ひどい。

本筋の面白さは当然のことながら、グラスの水ズゥーンもだし、恐竜をみたときのサングラスを震える手で外す動作、スプーンですくった緑のゼリーが恐怖に震える手でプルプルするなどなど、忘れられない動作や視覚効果という点でほんとうにお見事だと思う。ジョン・ウィリアムズのスコアも最高。

当時の私は「ジュラシック・パーク」タイアップのT-Rexのゴム製のフィギュア(おなかを押すと鳴く)や仙台市科学館でプテラノドンとブロントサウルスのプラスチック模型も買ってもらったので、しっかり恐竜ブームにのっていたのであった。

「スーパーマリオ 魔界帝国の女神」

観たことない人は一回騙されたと思って観てください。ということでユーネクのリンクぺたり…アマプラだと課金、あとHuluで2025年7月現在観られるみたいです。いやでもこれまじで何?ってなるひとはなるんだろうな。カルト的人気があるらしいのですが、私もこれをテレビで観てなんて面白いんだ!となってしまったタイプの人間です。当然、今だったらできない描写もあるよなとは思うんですけども。面白くなかったらすみません。これは謝ります。

50億円かかったと煽り文句で言われてますけど、美術はかなり凝っていて見ごたえあります。ボブ・ホスキンス(ダニー・デヴィートの代役だったらしい)と若かりしかわいいジョン・レグイザモがマリオ兄弟を演じてるんですが、フィクションのキャラクターが現実にいるとしたらという翻案としてはリアリティのある描写になっており、そこは好き嫌いあるとは思うのですが、私の好みの塩梅です。この映画はデニス・ホッパーが演じるクッパたち恐竜族が支配する地底帝国とマリオたちが住む人間の世界とに分かれており、そこがつながったときに大冒険が始まるという設定。

なんか書いていてテーマ的には特に褒めるところはなんもないことに気づいてしまったので、とたんに不安になってきた。でも今だったら作れない一本だなーと思うのである、いろんな意味で。

地下帝国の描写がサイバーな80年代の感じで私は大好きです。あとはとにかくキノコ。キノコを信じろ。

「オルランド」

ヴァージニア・ウルフ原作、サリー・ポッター監督作品、ティルダ・スウィントン主演というなんかものすごい布陣の映画。ちょっと奇跡なんじゃないかな。内容は歴史ファンタジーなのでつかみどころがない印象もあるかも。これは唯一大人になってから見た映画ですね。

恋人であった詩人ヴィタ・サックヴィル=ウェストをモデルとしてウルフが伝記的な物語として書いていることもあり、性別と時代を越境するキャラクターとして今だからこそ注目される作品なのかもしれない。時代性もあってかなりホワイトな作品ではあるのですが、クィアな映画としては勇気づけられる。

ティルダ・スウィントン演じる美青年オルランドはクウェンティン・クリスプが演じる年老いたエリザベス女王(この男女の逆転キャスティングよ!)に、「けして色あせるな、枯れることも、老いてもならぬ。そうすれば屋敷をおまえとその子孫に永遠に授けよう」と呪いをかけられて400年の時を生きる。単に女王がそういったからハイ、そうしますで不老不死になる流れが面白いよね。じゃあオルランドはその不老不死でなにか善行をしたりするかというとそうではなく、ロシアの美しい王女サシャに恋をしてみたり、その恋が破れると詩にハマって詩人への道を目指そうとしたりする。

途中でオルランドが女性へと変身してからの描写は女として生きることの難しさや喜びを描いていて、男性のときの詩やら恋に夢中になるエピソードと対比されているように思えます。ウルフの原作では現代パートはないのですけれど、私はラストの流れが好きです。

あとはサントラ音楽もいいんですよね…ジミー・ソマーヴィルが歌うComingも大好き。

「水の旅人 侍KIDS」

サムライキッズってなんだろって感じなんですけど。大林宣彦監督作品、主演は山﨑努です。これいま配信ないんですね…。大林監督の作品だと91年の「ふたり」も子供心ながら強烈に印象に残っています。これも映画館ではなくてテレビで観た記憶です。

小学生の男の子が一寸法師のような侍おじいちゃんと出会うお話です。後半のほうあんまり覚えていないんですけど、水の精であるおじいちゃんを助けるために美しい水源を目指して山に入るシーンがあった気がします。ハイビジョン合成の夏休み映画だったそうです。

未知の存在と出会って子どもが成長するファンタジーとして、当時は安達祐実主演の「REX 恐竜物語」とかありましたね。前述のとおり、ジュラシック・パークの大流行もあり恐竜ブームもあったんですよ。

恐竜やかわいい妖精ではなくて渋い顔をした小さい山崎努と仲良くなる展開がグッときます。これも音楽は久石譲で壮大なテーマ曲は忘れたことがありません。

というわけで93年はおしまい。けっこう時間かかるので94年も書けるか不安になってきた。