浅瀬でぱちゃぱちゃ日和 (original) (raw)

ども!!!! 新年度も3週目に入るこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。私は異動などがありまして、4/1から全く知らない部署に行き、新しい環境に慣れることに必死です。あと失恋も経験しました。大変でした。そんなわけで、慌ただしい毎日を過ごしています。

当ブログの更新も、実に2ヶ月半振りとなってしまいました。

で、本日の本題に入りますと、しばらく当ブログの更新をお休みすることになりそうです。今日はそのご挨拶となります。

浅ぱちゃ、ブログ休止するってよ

休止の理由は、一言で言えば「マンネリ化」になるかもしれません。

当ブログ、今年で5年目を迎えました。始めた当初、私は大学院の1年目で、就活のことや研究のことで日々闇の生活を送っていました。あのときの後ろ向きさはすごかった。コロナ禍で人とあまり会えないということもあって、ブログは日々の思念の捌け口の役割を果たしていました。生存報告の意味合いもありましたね。あの頃は、世間から隔絶されていた感が強かったので、ブログこそが社会と自分をつなぐ「窓」のような役割を果たしていたと思います。

そんな中で、ブログ開設から1年後に修論が書き上がり、2年目に就活が終わりました。やったーー!!! その時点でちょっと、このブログのアイデンティティ的なものが失われていったというのはあります。「闇の就活院生」の暗澹たる日記から、徐々に「薄暗がりの社会人」へとグレードアップしていくことになりました。

そんな中で何を書こうか?? という悩みが、徐々に大きくなっていきました。働いてからは読書感想や日記を中心にしていたけれど、やっぱり「心から訴えたいこと」というよりは、無理して続けている感も否めなかったです。もちろん、書いているときは楽しいし、更新自体は楽しんでいましたが、次第に「ルーティーンをこなしていくだけ」のようにもなっていました。挑戦的な記事も少なくなったと思います。

お就活に失敗して、ジャパニーズ・ジョーカーになってやろうかと言ってた頃が懐かしいですね。ハカセとリブ子を出していた時期も懐かしいです(こいつらはまた出したいとは思っている)。そうして、「ただ惰性で続けているだけ」という感じになってしまったことが、休止の理由の一つです。

もうひとつ、読者層がよく分からなくなったというのも、個人的には大きかったです。当初はリアルの知人が読んでいることが多かったのですが、今は読者層がどんな感じなのか本当によくわかっていないです。ちょっと前まではTwitterで反応をいただいたりもしていたのですが、イーロンの台頭とともにそれも段々なくなっていきました(単純にTwitterをやめたという人が多いはず)。

個人的に、どんな人が読んでいるか分からない中で更新を続けるというのがやや辛いんですよね。興味ないことばかり書いていたら申し訳ないなというか。日常のことを書くと、どうしてもお仕事のことや業務上の関心の話になってしまうわけですが、「読んでる人、これ本当に関心あるか??」と考えることが増えました。

というか、これは僕のブログの作り自体が悪い。何書いてるか分からねえブログなので、読者層もよくわからないという感じになってしまいました。大学院生の頃からやってるから、コンテンツがとっ散らかってるんですよね。

で、どうしても今後は仕事の話が増えそうなので、それなら書きたいコンテンツに沿ってブログの体裁を整えて、「このブログはこれについて書いているところですよ!」というのをはっきりさせたいなとも思いました。

はい。そういった経緯で、新ブログを立てて、そっちをメインコンテンツにしていくということにしました。それが以下のブログになります。

『国大職員BIBOROKU』です。あんまり良いタイトルが思いつきませんでした。まあ「浅瀬でぱちゃぱちゃ日和」よりはマシかな。本当に何このタイトル。

今後は上記のブログで、主に次の5点を発信していくつもりです!

- 大学・研究関連書籍の読書感想

- ITツールの活用メモ(主にExcel・PAD・GASなど)

- 研究推進系分野の情報発信(気になったニュースを紹介したり)

- その他、学外コミュニティや日常的なことなど

- 国立大学漫遊記(国立大学を訪れ、その大学の印象を語る)

世の中に大学職員の仕事を解説するサイトは数多くありますが、その大半がニセ就活情報サイトだったりします。この腐敗した現状を正すべく、僕は真面目に仕事のことを発信していくつもりです。

で、ITツール活用などが特にそうですが、どちらかというと同業者向けの情報発信が多くなりそうです。現在当ブログを読んでくれている方には、あまり面白みがないかもしれません。が、これが今の自分にとって「一番書きたいこと」なので、温かく見守っていただけると幸いです。正していきたいんだ、この世の中を。

noteも更新していくよ

あと、クソ記事やしょうもない雑感などは、noteの方でやっていこうと思います。note、当初は全然好きになれませんでしたが、ここ数年で嫌悪感がだいぶなくなりました。

noteの方も、もっと気軽に更新していくようにしようと思います。下らないことをたくさん書くぞ〜〜〜〜〜〜〜 しばらくは月2回更新が目標。

また、SNSについては、今はBlueskyの一本になっています。

トランプ政権とかイーロンのヤバさから、もっとBlueskyの人口増えるかと思ったんですけど、全然Xが一強ですね。君たち、そんなんでいいのか。Blueskyのフォローもお待ちしています。更新通知はここで流していくと思います。

そんなわけで、、、

5年間にわたり、およそ134記事を書いてきた当ブログですが、しばらく更新お休みとなります! 今まで大変お世話になりました。ありがとう、はてなブログ、ありがとう、、、それしか言う言葉が見つからない。

もちろん、ブログ自体を閉鎖するわけではないので、たまに過去記事を読みに来てもらえると大変喜びます。何かの機会にこっちを更新することもあるかもしれません。

また、新ブログの方も何卒よろしくお願いします。これからは、一国立大学職員として、世のためになる情報発信ができればと思っています。簡単な挨拶になりましたが、また会う日まで、それでは!!

[記録]

つべこべ言わずに1月の日記を放出します。

1/15(水)

久しぶりのお日記。マジで久しぶりだ。

またしてもジムの休憩室で書いている。ジムも久しぶり。運動した後はなぜかブログを書く意欲があがる。

もう月の真ん中に来てしまったが、月の前半は帰省していた。

帰省すると、2人の姪と1人の甥がおり、なんと2月にさらにもう一人甥が増える。姉たちの勢いがすごい。日本の出生率を支えている。

ちなみに、「甥・姪」をまとめて「傍系卑族」と言うらしい。傍系卑族て。今までは2人の姪がいると名乗っていたが、甥が生まれたので、「3人の姪・甥がいる」と言いたいところだが、そうすると計6人いるように捉えられかねないので、じゃあ「3人の傍系卑族がいる」と言うかというとそんなことはなく、つまり誰かちょうどいい言葉を編み出してください。ちなみに英語もnephewとnieaceで男女を分けている。誰も不便だと思わないのだろうか。

↑帰省したときの地元の風景。田舎を感じる。

多分別記事でも書くが、今回の帰省はずっと「家族」を感じていた。今の自分は完全に独りの暮らしだが、実家に帰ると家族というものを本当に感じる。

しばしば、結婚は人生の墓場だとか、子供ができると自分の人生からは降りてると言われるけれど、今回帰省して思ったのは、何かが「終わり」というよりは、どちらかというと「新マップ解放」だなーと感じた。ゼル伝とかで今まで行ってなかったマップが開放されたイメージ。これまでの暮らしからは変わるだろうけど、それは別に終わりではなくて、むしろ新しいステージの始まりなのではないかというか。過酷にはなるだろうけど、それはそれでやりがいがありそう。

どうしてもネットを見てると、家族とか親子へのネガティブな意見ばかり見がち。帰省して姉家族たちを見ていると、やはりそればかりではないなと思う。まあ恵まれているということなんだろうな、、、

ただ、僕はもう少し今のマップで遊んでいると思います。まだまだ楽しめるからな。

1/18(土)

友人と一日遊んでいた。帰りの電車から書いている。

↑多摩川に行きました。

多摩川の河川敷で、ひさしぶりにフリスビーを投げて遊んだ。超絶楽しかった。マジでフリスビー(正確にはフライングディスク)、休日の楽しみとしてちょうど良いのでもっとみんなやってほしい。

日暮里にフライングディスク専門店があるので、そこで買いつつ遊びに行った。もっとディスク増やしたいな。

あとはなんかあるかな、、、

最近、ジャンプスクエアの漫画「ダークギャザリング」を読んでるけどかなり面白い。

「Thisコミュニケーション」「戦奏教室」といい、ジャンプスクエアは結構好きな漫画が多い。

「ダークギャザリング」は、最近のジャンプにはありがちな心霊ものなのだが、悪霊を倒すために他の悪霊を捕獲してポケモンバトルをするというところが面白い。怪獣バトルを見ている気分になれる。敵を倒したと思ったら、使役してた悪霊がこちらを殺しにきたりするのも面白い。

面白い漫画というと、ジャンプ+で連載していた「Smother me」が好きだったので、終わって悲しかった。最終回が本当に良かった。最終回の前に出されていたイラスト集も神だった。好きな作品が終わって悲しいが、綺麗に終わったのでそこは良かった。

あと最近は、田辺イエロウ作品を読みあさっている。今連載中の「界変の魔法使い」が面白いのだが、過去作の「結界師」「BIRDMEN」も面白い。どっちも読み途中。

田辺イエロウ作品は、人の弱さへの優しさに溢れているというのを見かけたけど、本当にそうだなーと思う。また休日に快活に通って読破するか、、、

1/24(金)

今日の勤務ではついにあの一言を言ってしまった。今まで言いたかったけど言えなかった一言、「ググったら出てきますよ」。今日は遂にこれを言ってしまった。

社会人になってから、プログラミングとか自動化とかいうものにかなりハマってしまい、職場内で自動化ツールを作っては頒布している(主にPower Automate Desktop)。

で、このツールを人に配るときは、コードを一回メモ帳に全部コピペして、テキストファイルを作成して、それをメール等で渡すことになる。渡された側は、テキストファイルを開いて、その中身を全部コピーして、新規フローに貼り付ければOK。ここには何も難しいところはないはずなのだが、職場内でやっているとここで頻繁に躓く。

働いていてとにかく思うのは、周りの人の「ググらなさ」。若手は何をするにもまずググっているが、上の世代の人は本当にこれをしない。「ググるのが面倒なら、生成AIに聞けば早いっすよ」とかも伝えるのだが、これはもっとしない。生成AIに聞けと言ったらようやくググり始める。なぜなのか、、、

あと、説明書とかマニュアルとか書いても、もう本当に絶対に読まない。「書いた人が近くにいる」と分かっているので絶対に聞いてくる。ので、ツールを配る度に、超初歩的な質問対応で時間を取られるということを繰り返している。超初歩的とか言うのもよくないのか。しかしほんまに、、、

自分で書いたコードの中身について質問されるのはよいのだが、わざわざ説明書にも記載して、かつググったらいくつも解説が出てくるような導入手順のことを聞かれるのは、毎度毎度嫌だな〜と思っていたところ、今日はついに、「ググったら出てきますよ」と言えたという話でした。『ggrksと言えない若手たち』という新書を構想中の方がいたら、執筆担当するのでお声がけください。

以上、職場の愚痴終わり。次はちゃんと明るいことを書きます、、、、、

1/28(火)

月末の足音が聞こえる、、、1ヶ月があっという間すぎる。

今日も職場のトレーニングジムの休憩室から書いている。今月は3回ジムに来た。まあまあ偉い。

今日は「最近の善」を書きます。「最近の悪」は書きません。

最近の善といえば、blueskyが結構良い。blueskyというのは、TwitterのようなSNSのこと。昔Twitterの開発に関わっていた人が運営しているらしい。結構有名かと思いきや、周りで知っている人が少なかったので一応ご紹介。

競合のX、Threadsなどと比べて何が良いかというと、圧倒的に広告が少ない。というか、「フォローしているもの以外の情報が流れてくる」ということが本当に少ない。これが非常に快適。

そうするとフィルターバブルやらエコーチェンバーなんじゃないかと言われるかもしれないが、XやThreadsの嫌なところは、多様な意見ではなく単に不快な広告やインプレ目当ての過剰さだけの投稿が表示されるところだった。地震の時にすらインプレ目当てのコピペ情報で溢れるの、マジで終わってるなと思った。Blueskyにはそれがなくて、そこが非常に快適。

Xをやめることで、世の中のニュースを追えなくなるかと思ったが、意外とそうでもない。Blueskyでは日経のアカウントをフォローしているが、日経はBlueskyでも結構投稿が多くて助かる。しかも芸能ゴシップとか少なめで、アメリカの動向とかタメになるニュースが多くて良いですね。

というか、これが一番言いたいんですが、XとかThreads(meta社)の多様性目標削除ヤバくないですか???? (赤字強調)

Blueskyに移行してからこのニュースを見たけど、本当にXやめてよかったなーと思っている。イーロン・マスク、どんどん勢いを増しているが、ユーザーのニーズに応えている感じがしなくて本当に、、、という感じ。

今はXを見てないのでわからないが、Xに巣食う知識人たちはこの動向をどう捉えているのだろうか。やっぱりXやめるのかな。気になります。

Xをやめた心残りは、新書の新刊情報がチェックしにくくなったことと、魚の4コマを読む習慣がなくなったこと。あの4コマ大好きなんだよな。にょぺナスさん、ぜひBlueskyでも更新をお願いします。

なお、以下は私の現在のアカウントです。

フォロワーが少ないのに真面目な投稿をするのが恥ずかしいので、今はうさちゃんとして活動していますが、フォロワーが増えたらちゃんと人間になります。

正直、トランプ就任以降の流れから、XやThreadsをやめてBlueskyに来る人増えるかなーと思っていたのに、周りを見た感じでは全然なので、みなさん是非移行してください。

1月のプレイリスト

今月は、Petite LeagueというバンドのSpanish Lemonadeという曲がよかった。

I learned how to walk with broken bones

How to love with a broken heart

とサビで歌っていて、このフレーズが好きだった。「折れた足でも歩いて行けるし失恋した心でもまた愛していける」というのがいいですね。少年漫画みたいじゃないですか?

以上!!

以上、1月の振り返りでした。

今は書きたいと思っている記事が3記事ぐらいあって、2月は合間を見つけてちゃんとブログを更新していきたいと思っています。

あと、最近noteもたまに更新しています。昔はnote嫌いだったけど、最近は抵抗感が薄れつつある.....

あまり使い分けの基準があるわけではないけれど、こちらも懇意にしてもらえると幸いです。

それでは皆さん、2025年もよろしくお願いします。マジ更新頑張ります。

ども!! 2024年も終わろうとするこの頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。元気ですか。年越しを感じてますか。みかん食べてますか。今でもガキ使の代わりを探していますか。そして「今年の目標」をちゃんと思い出し、振り返ったりしていますか。

僕の場合、今年の目標は4つぐらいありました。そのうち、一番大きい目標が「読書記録を残す」でした。このことは今年の1月に書いた下の記事でも述べています。

今年は......、読書記録の作成を頑張っていきたいと思います。目標は20冊です。ただ実際は6冊とかになるかもしれません。そうなったら本当にごめん。

上の記事ではこんなことを書きましたが、実際のところ、残せたのは7冊でした。悲しいな!! 目標20冊って、1月の僕はどこにそんな勝算があったのだろうか。不思議だ。

ちなみに、読んだうえで感想を書けたのが7冊で、「読んだけど書いてない本」が4冊あります。あと読みかけが3冊。この読みかけの3冊はこの年末年始に読破するつもりだけど、それを全部足しても14冊。全然だめじゃねえか!!

さて、本日はこの14冊について、「今年の新書・総決算」として振り返りを行っていきます。

唐突ですが、私は現在会計系の仕事をやっており、そこには「単年度主義」という概念が存在します。これはざっくり言うと、今年起こったものはちゃんと今年のうちに精算して、基本的に次年度への持ち越しとかはないようにしよう、という考えですね。期末に決算を行います。

僕はこの考え方を結構気に入っていて、やはり「今年手に取った本は、今年のうちに精算しておきたい」という気持ちがあります。こういうタイミングで感想を書いておかないと、来年に積み残しが残ってしまい、そうすると来年に入って最初にやることが「積み残しの消化」となり、一気にモチベが下がります。ので、こういうのは年内に完結させておこうという感じ。

そんなわけで今日はまず、今年書いた読書感想記事を振り返ります。「この本読んだなー」というのを振り返りつつ、若干、それに関する後日談とかも語ります。

次に、今年読んだけどまだ書いていない本についても、ザーッと感想を書いていきます(4冊分)。本当はこういうの、ちゃんと落ち着いてから別記事で書けばよくない? とか、無理に年内に書かなくても...... とも思いますが、喝っっっ!! そうするといつまでも書かないものでして。今書きます。

最後に、現在読みかけの本についても、現段階での感想を書いてしまいます(3冊分)。読み終わってからまたちゃんと感想を書くかもしれないし、書かないかもしれない。どちらにせよ、今年のうちに何らかの言及は行っておきます。

目次

今年書いた読書感想記事の振り返り

まずは今年書いた記事の再レビューから。

今年の目標は、冒頭に挙げた通り、「読書記録を残す」でした。当初は20冊とかいう壮大な目標を掲げておりましたが、実際にできたのは7冊のみ。ただ、目標を立てたときは「1記事2,000字ぐらい」を想定していたところ、実際は1記事およそ8,000字~10,000字書いていました。中には著者からコメントをもらったものもあります。そういう意味では、数は少ないが一本一本を頑張れたのかなとは思っています。

そんなわけで、後日談的なものも含めて振り返っていきます。

1.小宮位之『「無料塾」という生き方』(ソシム)

2023年12月発売。記事は2024年1月投稿。

1月に読んだ本ですね。これは普段よく会話する同期が、小中学生に勉強を教えるボランティアをやっており、それに触発されて読んだ本でした。

大学院生の頃、倫理学に興味を持っていた影響で、もっと寄付とかした方がいいんだろうなーと思っていました。が、同時に「稼ぎがないからなー」と、遠ざけてもいました。で、社会人になり稼ぎが生まれた今、ちゃんと寄付とか社会貢献活動とかをしておこうと思った次第です。

この本で印象に残っていることとして、「境遇の恵まれない人への支援は、行政が行えばいいやとするのではなく、あなた自身も行動を起こすべきなのだ」というメッセージがあります。これは本当によいメッセージで、今年のはじめに読んだこともあり影響を受けました。

それもあって、2024年は「ボランティアなど社会貢献活動をする」という目標もあったのですが、実際はあまりできませんでした。12月に、クリスマスのブックチャリティに参加したぐらいです。そのことはnoteにも書いています。今年は割とnoteも書いていたな。下に紹介しておきます。

ボランティア、本当はもっとやりたいんですけれど、「人と関わるのが億劫だ」という理由で敬遠しがちでした。ボランティアに参加したら、同じくボランティアスタッフの人と話さないとだけど、なんかそれが面倒だなと思い.....(なんてやつだ)。 結局寄付をするというぐらいにとどまりました。本書の無料塾「つばめ塾」にも、一昨日寄付を行いました。本当に最低限の行いですが、何もしないよりはよいということで。

また、この記事については、著者&編集者の方からもXでリプライももらいました。

ここまで、詳細に読み込んでいただき、本当にありがとうございます😊

やる気のない子への対応は、どうするか?というのは、紙幅の関係で言及できませんでしたが、別に意見を持っております☺️

— takayuki komiya (@komitan1219) January 31, 2024

著者からコメントが飛んでくるのは、びっくりもしますが大変うれしく思っております。

いつも自分の記事の文字数の多さには本当に困っており、もっと短くまとめぃや!! と己に憤っているのですが、このように「詳細に読み込んでありがとう!」と言ってもらえると、当たり障りの無いことだけではなく、ちゃんと自分の思ったことを書いていてよかったなと思えます。ありがとうございます。

2.廣野由美子『シンデレラはどこに行ったのか』(岩波新書)

2023年9月発売。記事は2024年2月投稿。

こちらは後輩におすすめいただいた本。普通に面白かったです。

この本については、あまり後日談的なものがないな。。。

一つ書くと、この記事、途中で急にナルトの話を始めているんですよね。それが当ブログの読書感想としては、一つのターニングポイントになりました。これで一つの様式が決まったというか。この後も、新書の感想を書きつつ、「いきなり別の漫画の話を始める」ということを結構繰り返しています。そうすると構成が思いつきやすく、書きやすかったんですよね。

YouTuberとかもよく言っているけど、やはり「一つ様式が決まると次が作りやすくなる」というのは本当にありますね。

しかし、そればかりやっているとマンネリ化が始まるので、そういうところが難しい。あと「ナルトを読んでないと通じない話」をしてしまっているので、読者をふるいにかけてしまっているんだよな。ほんとすみません。

3.今井むつみ・秋田喜美『言語の本質』(中公新書)

2023年5月発売。記事は3月投稿。

この本、面白かったですねー。感想でも書いたけれど、「我々は生まれたときから、間違いを繰り返して成長している」というのが、やはりいい教訓だと感じました。

後日談的なことを話すと、今年は職場の後輩と交流する機会があったのですが、大学で言語学をやっていたという人と2度ほど話す機会がありました。2回とも、この新書を読んだと言ったら結構盛り上がれて楽しかったです。やはり新書は話題の種としてよいですね。

言語学やってないという人とも、本書で紹介されていた雑学的な話で盛り上がれた記憶があります。

著者の一人の今井むつみさんは、現在岩波新書の『学力喪失』でも話題ですね。最近、僕の周りでは甥・姪が急に増殖しており、子供を見る機会も増えたので、教育問題にもやや関心が高まっています。しかしそうすると姉たちの教育方針に思うところが出てきそうなのでそれが怖いっすね。

4.小西一禎『妻に稼がれる夫のジレンマ』(ちくま新書)

2024年1月発売の一冊。記事は5月に投稿。

こちらも別の後輩から勧められた本ですね。記事でも書いたけれど、読んだきっかけとして、自分の収入面の悩みがありました。収入的に、自分が結婚するなら確実に共働きだろうし、なんなら妻に稼がれるということもあるだろうな〜と思い購入しました

この本については、内容も然ることながら、「社会人から修士に入り直して論文が書けるんだ」ということに、かなり勇気づけられました。この影響は今年を通して結構大きかったと思います。

僕も現在はしがない大学職員ですが、いずれは専門性をもっと伸ばして、論文とか本とか書けたらいいなーと思っています(それが夢です)。周りでも、修士を出て就職して、その後博士に戻るかもと言っている方がいますが、僕はどちらかと言うと、博士に戻るのではなく「新しい分野で修士から始めたい」という気持ちが強いです。働き始めてから新たに芽生えた問題意識とかも多いので。

そういう意味では、「社会人から修士、その後論文を書いて本を出版」という、この著者が取っているルートには憧れています。僕ももっと頑張らねばなあ。

あと、この回も感想について、著者からXでコメントをもらいました。嬉しい限りです。ありがとうございます。

とても丁寧にお読み頂いた上、非常に骨太な論考を頂戴しまして、どうもありがとうございます!

著者として、ここまで仔細に分析、紹介されるのは妨害の喜びでございます。重ね重ね、感謝申し上げます🙇♂️! https://t.co/3ya8vVGN9S

— 小西一禎 『妻に稼がれる夫のジレンマ』ちくま新書|ジャーナリスト|元🇺🇸駐夫 (@chu__otto) May 22, 2024

この読書感想記事も私、途中で急にベルセルクの話をしてるんですよね。そこがちょっと申し訳なかったです。ただやはり、このように「詳細に読んでくれてありがとう」と言ってもらえると本当に嬉しいです。ありがとうございます。

5.山本圭『嫉妬論』(光文社新書)

嫉妬論。この新書もかなり面白かったですね。個人的に、今年の新書アワード第2位の一冊です。第一位はあとで紹介します。

この記事については、本当に大きな後悔が残っており、、、それが記事タイトルがあまりにも思い浮かばなさすぎたということです。本当に何も出てこなかった。しかしこのタイトルはひどい。

後日談というか、2024年は選挙イヤーでしたね。今年の選挙は、おそらくSNS戦略というものがいちばん重要なファクターだったと思います。ただ、そこに「嫉妬」との関連を見出して分析している記事はあまり見かけなかったので、その視点から今年の選挙を振り返るということをやってみても面白いかもですね。

......とは言いつつ、例えば裏金問題への批判とかを分析する際に、「嫉妬」という感情を持ち出すことがどれだけ有益なのか、というのはありそうです。上記記事でも書きましたが、大衆が政治家を批判するとして、それが「不正を許さない正義心に基づくものなのか」あるいは「単に嫉妬心に引っ張られているだけなのか」をどう区別するか。それとも「正義心というものが、実は嫉妬心でしかないんだ」とするのか、それとも両者は概念的に区別されるものなのか、そのあたりが難しそうですね。僕はやはり、「不正を許さない心(正義感)」と「嫉妬心」はきちんと区別して別のものと見るべきと思いますが、どうでしょうか。みなさんはどう思いますか??

6.三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(集英社新書)

2024年4月に発売。記事は7月に投稿。

出ました 。世間的には間違いなく今年一番話題になった新書ですね。

この本、上の感想で書いた通り、内容的にはややイマイチでした。あまり論として説得力を感じなかったんですよねー。

ただ、やはりインパクトのあるタイトルで、売れている本でもあったので、「今年話題にした本ランキング」では堂々の1位でした。ことあるたびに「なぜ働いていると〇〇ができないのか」というフレーズを擦っていました。すみません。。。。

あまり書かなくてもいいことを書くと、個人的に、三宅香帆さんという方に苦手意識が生まれつつあります。書店に行くたびに「三宅香帆 推薦!!」の文字と本人写真が踊っていて、なんだかな〜〜というのを感じています。この本自体をあまり好きになれなかったことと、本人のキラキラ感、そして「そういう売り方をするかあ」と思うところがあります。これぞ嫉妬論かもしれません。

記事の振り返りをすると、今年書いた読書感想の中では最も反響がありました(そもそもこの新書がめちゃ話題ですしね)。

結構批判的なことを書いたし、あまり好きな本というわけではないけれど、それでも今年はずっと、「なぜ働いていると本が読めないのか」「三宅香帆氏はこう書いていたが、実はこうなんじゃないか!?」というのを考え続けていました。そういう意味では、今年読んだものの中で、最も影響を受けている新書かもしれません。内容に納得できないものほど、その後も考え続けるので意義があるのかもしれませんね。

7.中原翔『組織不正はいつも正しい』(光文社新書)

2024年5月発売。記事は10月に投稿。

今年最後に書いた読書記録です。ほんとすいません。全然書かなくてすいません。。。

僕の今の研究上の関心(研究してないけど)が、「社会的な不正行為」というものにあります。もともと倫理学をかじっていたのと、仕事柄、会計不正と研究不正(研究費不正)というものに注意を払っていることが影響してますね。で、あまりこの辺を扱った本を見つけられていなかったのですが、本書は大変おもしろかったです。皆さんも組織不正系の本を知っていたら是非教えて下さい。

この本の感想を書いた感想としては、やはり自分はどこまで行っても、法哲学畑の人間なんだなーというのがありました。「善い/悪い」「正しい/不正である」といった概念についてやたら敏感なんですよね。

この畑から育ってない人間からしたら、「そこにそんな拘る?」というところも少なからずありそうで、仕事でも少し「考えすぎでは?」と思われてそうな経験もしました。ただ、せっかく学んだことなので、この「正/不正の概念にうるさい人間」として、今後も頑張っていきたいと思います。

読んだけど感想を書けなかった本

ここからは感想を書けなかった本です。書けなかった理由の一つに、「ちゃんと読んだ順に感想を更新していきたい」という想いがありました。つまり、「読んだけど感想をスキップして次の本を先に紹介する」ということをあまりしたくなかったんですよね。変に完璧主義なところが出ています。

ただ、次に紹介する本については、どう感想を書いたものか....... というのを悩んでいるうちに今年が終わりました。まあ本の内容的に若干しょうがないです。それでは「読んだけれど感想をかけなかった本」の紹介です。

① 今井伸『射精道』(光文社新書,2022)

読んだけど書けなかった本その1です。まあ書けんわな。

読んだきっかけとしては、僕も若干ではありますが、性機能に障害というか悩みを抱えているのがあります。で、こういう問題、ネットで検索してもPV目当ての真偽の怪しい記事しか出てこないので、しっかりした本を読んでおこうと思ったのがありました。

この本は『射精道』という尖ったタイトルをしていますが、一切おふざけなしです。泌尿器科の医師が、日々患者を診る中で、「日本の性教育に圧倒的に足りていないこと」をしっかりまとめた本になっています。読むべし。まさに読むべし。文体も非常に読みやすいです。

どうしてもやはり、男性器の話とか射精の話をしようとすると、茶化したり茶化されたりというのが働くんですよね。「インポ野郎」「早漏野郎」という罵倒の言葉があるように、「ネタにされるのでは」という恐怖が強く悩みもシンプルに言いづらい。「性機能に障害のある奴は男として終わっており、誰からも必要とされない」「どれだけバカにしたりネタにしてもよい」みたいな風潮、やっぱりあると思います。

ので、こういったちゃんとした本が流行ることで、「もっとみんな、男性器の悩みを真剣に語っていいんだ」という風潮が育まれるといいなと思います。なんでもネタにするという風潮、よくないぞ!! 男性だけでなく、女性が読んでも学びの多い一冊だと思います。是非に。

② 江森百花・川崎莉音『なぜ地方女子は東大を目指さないのか』(光文社新書, 2024)

③ 矢口祐人『なぜ東大は男ばかりなのか』(集英社新書, 2024)

ここは2冊ワンセットで紹介。大学職員として、ちゃんと大学の問題を知ろうと思って読んだ本です。どっちも東大の話。

これは2つセットで読むべき本だと感じました。『なぜ地方女子は~』の方は、全国の進学校に通う高校生に調査を行い、「地方女子の首都圏大学への進学しにくさ」を明らかにしています。地方女子・地方男子・首都圏女子・首都圏男子の4軸で分析を行い、明らかに地方女子という属性に「浪人を許されない傾向」「自己評価の低さ」などがあるとしています。著者がふたりとも東大の現役学生なので、今の東大の風潮とかもリアルに書かれていますね。

『なぜ東大は~』の方は、今の東大がいかに「男社会」として誕生してきたかを明らかにしています。東大は戦前まで、ずっと男しか入学を許可されていなかったので、そもそもが生粋の男社会となっています。そこで男女共学化してからも、女性に対して「男社会に合わせること」が強いられている、というのが著者の問題意識です。一見、男も女も平等な条件で入学させているように見せかけて、実はその下地にかなり男性的社会があるという話ですね。学生の入学だけでなく、女性の教員採用についても同様のことが言われています。

『なぜ東大は〜』の方の冒頭にも書かれていたのですが、昨今、大学の問題を扱った一般書は結構あります。このブログでも昔、大学の問題を扱った新書3冊の読書感想を書きました。

ただ、この3冊のどれも、大学の「ジェンダー格差」には触れていないんですよね。『なぜ東大は〜』ではそれを指摘して、「なぜか従来の大学本にはジェンダー格差を指摘するものがなかった。だが俺はやる」という姿勢を示しており、そこがよかったなと思います。

職場の同期にも上記2冊をおすすめしたところ、手に取って読んでくれた人もいました。かつ、「内容のすべてには納得しなかった」とも言っていたので、こういうところをちゃんと大学職員同士で議論していくのが大事なんだろうな~~と感じます。

本当は職場でも読書会とかやりたいんだけど、なかなかね。難しいところがあります。大学職員で読書会に興味があるという方、ぜひご連絡ください。一緒にやりましょう。

④ 清水洋『イノベーションの科学』(中公新書,2024)

「読んだけど感想書いてない本」のラスト。

この本、めちゃくちゃ面白かったです。今年の個人的「新書アワード」はこの本に決定しました。

読んだきっかけとしては、やはり今、ELSI・RRIの分野に興味があることがあります。この分野では「科学コミュニケーション」の話もよくされており、「新しい科学技術は、人々に幸福をもたらすのか、あるいは混沌をもたらすのか(混沌をもたらすとしたら、それはどのように制御が可能か)」ということがよく議論されています。そこに興味があるの、本書『イノベーションの科学』も手に取ってみました。

で、この本は単に、イノベーションの歴史やら仕組みを解説するのではなく「イノベーションによってスキルを破壊されたり、職を奪われる人々」というものに着目しています。そこが本当に面白いです。イノベーションが暮らしを便利にし、経済を発展させる一方で、必然的に、職業としては「用済み・不要」となる人間を生み出します。

そのことについて、現代の技術者やらインフルエンサーやらは「自己責任だ」「自分のスキル開発を怠っていた人間が悪い」などと言いがちですが、本書ではそういった立場を取っていません。あくまで、リスクが破壊される人間への自己責任論をやめて、「どこにどうセーフティネットを張ることができるか」という問題意識のもとで、イノベーションについて語っています。そこが面白い!!!! トランプを支持するラストベルトの労働者の話や、政治や制度の役割も論じられており、かなり社会派の本となっています。

あと、自分が職場でRPAという自動化ツールを作って配っていることも、この本に関心を持った理由の一つにあります。

僕は自動化大好き人間で、今年は特に、職場で手作業で行われていることの自動化をどんどん進めていました。ただ、「それがやはりよいことなのか?」という問題意識はありました。

職場の外、つまりカスタマーの視点では、利用する事務部で仕事が効率化されていることは、喜ばしいことであるはず。ただ、職場の内部では、「不要な人間」を生み出すことに一役買ってしまっています。

また、ちょっと別の話ですが、何かしら自動化を進めるたびに、「この人、今までこの作業も全部手作業でやっていたのか...... ありえないだろ......」という、職場の人間への「学ばなさ」への落胆も感じられるようになり、今年は闇落ちもしかけていました。うーん、難しい!! AI技術もどんどん進化している昨今、イノベーションとどう向き合うべきか、本当に難しいところです(最近はGeminiがすごいらしい)。

あと、自動化とかの話は、いつかこのブログでもしたいですね。「狂ったハカセが勘で教えるAIを用いた業務効率化講座」、現在執筆中です。乞うご期待。

読み途中の本

これを書いてる12/30現在、読み途中の本も一応紹介しておきます。今日明日で読み終わりたいけど、まあ無理だろうな。一応、単年度主義の考えを適用して、この場で紹介しおきます。

後日、またしっかりめに感想を投稿するかもしれません。

ⅰ. 朝日新聞取材班『限界の国立大学』(朝日新書)

今年の11月に発売された本。

第3章まで読みました。面白い!! ちゃんと取材や調査に基づいており、筆者の個人的経験で語られるところが少ないため、そこがいいですね。どうしても大学教授とかが書いた大学論は、自分が見ている世界で大学全体を語ってしまうところがあると思っております。

すごくどうでもいい話をすると、僕が大学職員なので、当ブログでも大学関連の話題をすることが増えてきました。その際、このブログでやるのではなく、ちゃんと「大学職員ブログ」を開設したり、「大学職員アカウント」としてTwitterを作ったりとかをしたほうがいいかなーと、ちょっと思う時があります。まあしないだろうけども。ただ、このアカウントで大学関連の話題を紹介したところで、「誰が興味あるんだ」という疑問が常にあります。そこはちょっと困っている。

ⅱ.渡邉雅子『 論理的思考とは何か』(岩波新書)

今年の10月に発売された話題の岩波新書の本。これも2章ぐらいまで読みました。

個人的に、「わかりやすく説得的な文章とは何か?」という問題にずっと興味があります。このブログでも、以前アカデミック・ライティングの本を紹介したりしていました。

本書の主張は、「何を論理的とするかは、文化や社会状況によって違う」というものになっています。正直、現段階では「ほんとか〜?」と思っています。個人的には、論理的な文章というのは、「どんな人にもわかりやすいものだ」というイメージがあるんですよね。というより、万人にわかりやすい文章=論理的な文章なのでは? と思っているところがあります。

ので、筆者の主張がどのように展開されていくのかというところに、大変興味があります。読んで自らの考えを改めることになるだろうな。それこそ読書の醍醐味ですね!!!

ⅲ. 児玉聡『ミル「自由論」の歩き方』(光文社新書)

今年の12月に出た本。

倫理学者の児玉聡という人(誰でしょう......無名の人でしょうか.....)が書いている本です。4章まで読みました。

1章が本当に感動的で......泣けます。新書を読んで泣けたのはこれが初めてかも。僕も、妻が死んだら、そこに墓と家を建ててずっと暮らすような、そんな出会いがしたいものですね。

あくまで『自由論』の補助線的な本なので、個人的には知ってる話が多いです。ただ、以前自由論を読んだときは、他者危害原理と言論の自由にばかり注目していて、「普通規範」のところはそこまでちゃんと読み込んでいませんでした。そういうところは今読んでも面白いです。

これはどちらかというと、同期とかに勧めたい一冊ですね。やはり感想とか聞いてみたいものです。

以上!!

以上、今年読んだ新書の振り返りでした。いかがだったでしょうか?

1年を通して、読んだ新書の冊数が11冊というのは、やっぱり少ないなーと思います。ただ、普段お仕事で情報を頭に叩き込んでいると、仕事外でも情報を摂取しようという意欲があまり湧かなくなってしまうんですよね。「ずっと同じことしてるなー」という気持ちになってしまうというか。

来年はこの点も解消したいところです。「仕事をしながら本もたくさん読む」。それを目標にしたい。やはり三宅香帆氏は偉大かもな。次こそ「20冊読む」こと、そして「自分なりの、仕事をしながら本を読む方法を確立すること」を目標にしていきます。お風呂Kindle読書もすごくよい手段なのだけれど、もう一個ぐらい読み方を増やしていきたい。

それと、別記事で「今年の振り返りと来年の抱負」も書くつもりですが、2025年の抱負の一つに、**Twitter(X)をやめる**というのがあります。もうこんなSNSからは早く離脱したほうがよいと常々思っていた。ので、来年は別のSNSアカウント、例えばBlueskyのアカウントなどを少し動かして行くつもりdす(もしくはmixi2の招待、誰かください)。

↑Blueskyアカウント。今はカスみたいなことしか呟いていない。

noteアカウントをもっと動かそうかなーと思っています。以前はnote嫌いでしたが、最近は抵抗感が薄れつつあります。

↓noteアカウント。稀に更新している。

今日はそんな感じです。

来年も読書記録を続けていきたいとは思っています。今年の反省点を踏まえ、いくらか形式は変えるかもしれませんが、継続はさせていくつもりです!!

それでは皆様、今年は大変お世話になりました。来年は当ブログも5年目に突入です。どうぞよろしくお願いします。

ハロー!!! 2024年の11月を終えた皆さん、こんばんは。今年も残り一ヶ月となりましたね。早い。東京はあまり紅葉が始まっておらず、あまり秋が深まったという感じがしません。地球のデバッガー、何処。もうかつての四季へとフィックスされることはないのでしょうか。

さて、そんな今月も振り返り記事です。11月に書き溜めた日記を放出します。今までやたら暗い雰囲気が続いたので、11月はちゃんと「良いものを紹介する」ということを心がけました。日記を書くと、どうしてもその日にあった嫌なこととかに触れがちなので、そこは気をつけていきたいですね。

そんなわけで、11月の振り返りやっていきます。

11/4(月)

帰省するは我にあり。11/2,3,4の3連休で地元の新潟に帰省していた。

この土日、新潟大学で、国立大学の若手職員交流会的なものが行われていた。通称コクダイパン(国立大学一般職員会議)。こんなことを書いた日には秒で身バレしてしまうので、あんまり書かないほうが賢明だとは思うのだが、まあ己の身を案ずるよりは、ネットの海に情報を増やすことを優先ということで、、、 「コクダイパン」で検索してたどり着いた方々、ぜひ参考にしてみてください。

そもそもコクダイパンとは何かというと、国立大学の若手事務職員が集まって、昨今の大学の課題を話し合ったり、互いにモチベを高めんとする交流会のようなもの。雑誌『名古屋高等教育研究』の「信頼される大学職員に向けて」(2013)という文献に以下のような記述がある。そのまま引用。

〔国立大学の〕法人化後は、国立大学法人職員採用試験が設けられ、一つの職業として「大学職員を目指す者」が採用される状況となった。彼らは「大学職員を希望」して採用されたため、大学の職務に対する意識が高く、法人化前から勤務している職員と、職業意識の差が大きく、時として軋轢を生む。平たく言えば、やる気を持った若手が考えたプランが、「そんな前例はない、仕事が増える」と先輩や上司から却下されるのである。

このような現状に不満を持つ職員が行動を起こしたのが、国立大学一般職員会議、通称、コクダイパンの誕生である。この会は、全国の国立大学から一般職員が集まって議論・検討する場として設立された中村 章二(2013)「信頼される大学職員に向けて : 教育研究機関である大学の総務系業務 」『名古屋高等教育研究』2013-03,13,,53-70,(太字強調は引用者)

https://nagoya.repo.nii.ac.jp/records/15865/file_details/14.pdf?filename=14.pdf

これを読んだときは、正直、そうなの!?!? と驚いた。というのも、自分の職場の同期はまあまあな数いて、先輩とよく話す方だが、「大学の職務に対する意識が高」いと感じたことはマジで少ない。別に怠惰なわけではないが、あくまで「公務員の就活と並行して」とか、「ホワイトだから」「転勤がないから」「教育に多少関心があるから」というぐらいの志望動機であって、そんなに「これからの大学はこう変わっていくべきだ」という気概を持って就職している人はいないように思う...... 少なくとも僕は会ったことがない。まあ公言していないだけかもしれないが。当時のコクダイパン開催者たちはよほど問題意識が強かったのだろう。純粋にすごいと思う。

で、今回このコクダイパンに参加してみて、普通に面白かったです。あくまで業務ではなく自己研鑽として行ったが(ついでに帰省してきた)、こういう有志の集まりに参加するのも悪くないなと感じた。

民間企業と比べると、同業他社同士で集まって交流するというのは、なかなか珍しいことなのでは? と思う。メーカーやコンサルとかが、首都圏/地方の垣根を越えて意見交換会をすることってあるんでしょうか。あんまりなさそうというか、ここがある種、大学職員らしさだなーとは思った。他大学の若手職員と交流できたのは、大変楽しかったです。

一番感じたのは、地方と首都圏での「人口減少」に関する危機意識の違いであった。出生率は日本全体で下がっているかもしれないが、「若年層の流出率」で見ると、地方の方がかなり深刻で、むしろ東京は増えている。首都圏大学は、今は女子学生比率の増加や、地方出身者の増加に力を入れているようだが、地方からすれば「属性以前に人がいない」という感じらしい。お互いに問題意識が違うわけだが、今後地方/首都圏の溝が深まらないといいなーとは思った(しかしどうすればよいのか、、、)。

新潟大学もちょっとだけ観光した。が、あいにくの雨だった。雨、憎し。最近、国立大学巡りをした時は、自然派⇔人工物派、秩序派⇔カオス派の4つの軸で評価を行なっているのだが、雨のせいで評価不能だった。

新潟大学は、地図上はかなり海に近い大学であった。これまで見て来た大学で「海への近さ」が高い大学は一つもなかった。ちゃんと観光できてればここが楽しみだったかも。次回以降に期待。

11/7(木)

仕事終わりに図書館に来ている。偉すぎる。8月は仕事終わりのジムから書いていることが多かったが、最近は残業が多くジムにいけてない。ジムは久しぶりに行くとめちゃくちゃ疲れちゃうから、一度行かなくなると行くのが途切れてしまうな。情けない!!!

大統領選の感想でも書きます。

正直、あんまり情報を追ってなかったのだが、正直ハリスが勝つだろ~~と思ってた。そんなことはなかった。普通にトランプが勝った。マジかーー。

ちょっとTwitterを見ると、今回はトランプの勝利というより「リベラルの敗北」として語っている人が多かった。というのも、「2016年にトランプは国民の過半数を取れていなかったが、今回は取れており、かつ従来民主党を選んでいた州も今回は共和党になったりしていて、これはつまりリベラルというものの求心力がアメリカ全体で下がっていることの証左なのだ」という話。現在アメリカにいる後輩からも聞いたのだが、やはり本場アメリカの「ポリコレ」の威力はかなり凄いらしく、ちょっとした人称代名詞(she/himなど)の扱いでかなり叩かれるのだそう。大変だ。

今回思ったことを二つ挙げると、1つが「じゃあ大学教育の価値って何?」ということ。大学というのはリベラルな人間を産み育てる機関である......という記事を前に読んだ気がする。検索したら出てきた。

同記事から一箇所引用。

日本社会が大卒層に向ける期待を、もし一言で表現するならば、それは「リベラルさ」だといえるだろう。自身の恵まれた環境を振り返って他者を思いやることのできる公正観、そして、新たな社会を見通すことのできるイノベーティブな思考——そういった意味でのリベラルさが広く大卒人材に期待されている。

今回の大統領選も、大卒者の多い州は民主党を選びがちだったらしい。ということは、大学がリベラル養成機関であるというのは、あながち間違いではないのだろう。

ただ、今回リベラルの敗北と言われるように、もし「リベラルな価値観を持つ人間が決して多数派を形成できない時代」になったのだとしたら、大学教育の価値って何だろうな~~とは思う。もちろん、多数派を形成できずとも、少数でもそういう人間がいることが大事なんだろうとは思う。しかし選挙で勝てなければ、社会を変革する実行力も持てないわけで、かつ、単に力が弱いというだけならまだしも、「もうみんな、リベラルが言ってることには疲れちゃったんすよ~~」となったら、結構大変だ。大学で格差や抑圧、多様性の実情を学んだとしても、それが単に「周りから疎まれる人間になる」ということにしかならないなら、我々の明日はどこへ......という悲観的な感想をちょっと思った。

あとは、SJMの未来は如何に、、、ということも思った。SJMというのは、Social Justice Man(社会正義人間)の略で、以前僕がいた研究室で使われていた言葉。勝手にブログで紹介してすみません。社会的な不正義に憤っている人間のことを指す。

まあWOKEといった方が通じるかもしれないが、Social Justice Manという響きが好きなのでSJMということで。

大学の研究室では親・トランプ派の人間を見かけることはなかった。が、お仕事をしていると周りで親・トランプ派の人は割といそうな感じ。大学で働いてると、毎年ジェンダー研修や多様性研修というものを受けるのだが(研修といっても動画を観て質問に答えるだけ)、周囲ではそれらをかなり軽く見ているというか、「面倒くさいだけ」「綺麗事」「逆差別」「私たちは無関係だからそっちも放っておいてほしい」という声をしばしば聞く。

そういう職場で働いてると、SJMの血が騒ぐ。もっと社会正義や社会的公正の心を......と胸の内で叫んでいる。そして、大学や大学院に行かなければ、そういう気持ちを持つこともなかっただろうから、そこに大学教育の価値を感じるのだが、一周回って「面倒くさい人間を産んでいるだけというのなら悲しいな」という感じ。

もう一つ思ったこととしては、やっぱり自分の研究のことっすね。

修士の時にリーガル・モラリズム(法による道徳の強制)というものをテーマにやっていたが、主要な問題意識としては「リベラルな価値観に人々がついて行けないような時に、法はどうあるべきか?」というのがあった(あったんです)。研究者や専門家は、やはり学歴が高くリベラルな人間が多いから、あくまで理性的・合理的な方針を立てようとするけど、大衆は問題に対してもっと直観的・感情的であったりする。だから専門家の言うことは信頼できない、むしろ悪いものを作ろうとしてると考えたりするわけだが、その時法というものはどう作られるべきか......という関心があった。

あまりうまく問題設定できなかったし、議論も行き詰まったのでもうやらないけど、しかしこうして「リベラルへの反発」みたいなのが社会的に噴出すると、結局どうなんだろうなーということを考えてしまう。考え続けてみよう。

11/11(月)

風呂に浸かりながら書いている。風呂は、よいね。。。公衆銭湯よりも自宅風呂が圧倒的に好き。なんたって、自由だし電子機器にも触れるからな(ただし水害に注意。防水とはいえ水場で使うのはあんまりよくないらしい)。

今日も、日記を書こうとするとどうしても「残業続き」ということを書いてしまいそうになる。暗いぞ!! よくないな。

ということで、今後はもっと「よいもの」を広めていくことにする。

大学院時代は、研究室やバイト先に行くたびに「読んでよかったもの」「観てよかった映画」とかについて語ってた気がする。今はあんまり、よかったものについて語れていない。同期と毎日お昼を一緒に食べてるけれど(陽キャ過ぎる)、楽しかったこととか美味しかったものの話はしても、しみじみと「あれはよかったな......」と語ることがない。ので、今日はよかったものでも書いていく。

① めぐリズム

最近ハマってる。寝る前につけると、朝起きた時の「よく寝れた感」がだいぶ違う。最近ハマりすぎて、実家に帰った時に付けられないのがもどかしく、こっそり姉の備蓄をパクった。しかも二晩分。お姉様、その節はすみませんでした。

② いかのすみ(新潟駅前の居酒屋)

帰省した時に行った。以前にも一度行ったことがあったが、その時は家族で行っていたので、そんなに飲むという感じでもなかった。今回初めて自主的に行った。

お店の予約係をしたので、しばらく誘導係などをやってから席に着いたら、鍋がボンっっと置かれていた。何も注文したつもりはないので、「勝手にコースを頼んだのは誰だ!?」と息巻いたら、お通しだった。お通し鍋と呼ぶらしい。そんなものがこの世に実在するのか?

美味しかったのももちろんあるが、迫力があって思い出に残ったので、行ってよかった。皆さんも新潟駅前で飲む機会があれば「イカの墨」をぜひ(でもちょっとお高いよ)。

③ かないくん

先月の神保町の古本まつりで買った。

前から存在は知っていて、松本大洋が好きだから読みたいなーと思っていたのだが、古本まつりで偶然見つけて、「あれ松本大洋が作画の絵本じゃん!」と口に出したところ、店員さんから「残り一冊ですよ!!!」と言われて、即買い。ちなみに僕は1人で行ったわけではなく、ちゃんと連れがいたので、「あれ松本大洋の絵本じゃん!!」は決して独り言ではない点に注意(この点は本当に大事)。

この本、ほんとうによかったです。。。よかった、それ以外に言葉が見つからない。STBのあれ。

STB繋がりで言うと(何繋がりだ?)、誰にも言ってない自分の秘密として、もしもう一度人生を生き直せるなら、絵本作家になりたいという願望がある。なんか憧れてしまう。子供の時から本を読むのが好きだったし、絵本もたくさん読んでた。子供の想像力を広げるという仕事が本当にすごいと思う。

本当に偶然だが、タイムリーであった。

もうよかったもの、ないかな、、、また見つけて紹介していきたいですね。

仕事の愚痴なんかを書くよりは、よかったものを紹介していく方がよほど健全だろう。これからは「よかったもの」を心がけていく。

11/24(日)

久しぶりに日記を書いている。電車の中から書いている。

「通信制限」という言葉はもう死後になりつつあるが、今の僕はこれの真っ只中。Ymobileの月3gbプランなので、月末になるといつも低速の世界にいる。何も調べ物ができず、困った(はてなブログの下書きは問題なく書けるのでありがたい)。

やろうやろうと思いつつもやってないこととして、

がある。いつも「来月にはやろう」と思ってるのだが全然やってない。特に②は、これをやってないせいで毎月家賃の振り込みに440円かかっている。あまりにアホ。

最近はこれに加え、4.腕時計の修理、5.眼鏡の作り直しが加わった。視力、この前健康診断で測ったら、眼鏡ありで0.6だった。眼が悪くなりすぎである。最近はポケポケやってるせいでさらに視力低下が進んでいる気がする。マタドガス・アーボックデッキが強い。

生きていると面倒ごとが多いのだが、最近はそれ片付けるコツとして、午前休を取るということを覚えた。午後から仕事となれば、午前中もそんなにぐうたらせず、部屋の掃除やアイロンがけを頑張れている。逆に何もない土曜日などは、午後や夜にやればいいかとか、なんなら明日やればいいかとだらけがち。その点午前休はテキパキと動ける。ただ流石に眼鏡作りに行ったりは難しいかな、、、

電車がもうすぐ目的地に着く。今日も低速の世界からお送りしました。明日は噂の午前休を取ったので、日曜夜だけど気が楽です。

新橋駅のSL広場。

別れ話をしてきた。

11/28(木)

もうすぐ今月が終わる。今日もお風呂から書いている。

今月のテーマは「良いもの」を書くだったので、今一番良いと思ってるものを書こう。

今一番良いと思ってるのは、漫画「劇光仮面」だな。この話題も何回かしている気がする。

劇光仮面は、特撮に憧れる過激オタクの話なのだが、主人公の空っぽさが売りだと思う。「トクサツガガガ」とかは、特撮を愛する主人公の個性の強さが面白い的なところはある。「東島丹三郎は仮面ライダーになりたい」も、仮面ライダーを愛するおっさんの面白さ的なところがある。

ただ「劇光仮面」は、主人公が本当に何もない。というかなんか怖い。自分のことを空っぽだと言い切り、29歳で定職に就かず夢も持たない。そして自分が何者でもないからこそ、造形だけで既に「何者か」である特撮を愛する。愛するというか、特撮に成り切ろうとする。特撮のヒーローと同じ格好をする(変身する)ことで、そのヒーローの魂を憑依させて、自分の空っぽさを埋めて、「仮面の物語」を引き継ぐということをする。

この作品は、特に第15話「裁かるるヴェヒター」が良くて、何回も読み返している。

この話で主人公は、普段の自分は見て見ぬふりばかりしてきたと語る。教室で無視される級友や電車で酔っ払いに絡まれるOL、路地裏で倒れてる老人や怒号と泣き声の聞こえるアパートなど。日常でもよくあるものだと思う。ただ、仮面を被った主人公は、見て見ぬふりができなくなる。「仮面」が持つヒーローの物語を自分に憑依させるから、不正義や悪意に正面から向き合える人間になれるとのこと。

作中ではヒーローを批判して、「素顔を隠さないと何もできない」などとも言われるが、主人公は逆に、「仮面は僕の良心を、人並みに補ってくれるものです」と語る。これが熱い。その後すぐに見て見ぬふりをするのだが、それもエモい。

僕も普段、自分の人間的弱さとかが嫌になることがある。そういうときに「変身」できると良いなと思う。「仮面をつけた僕はそうはならない。見て見ぬふりなんか出来ないんだ」と言ってみたい。なんらかのギミックに頼ってもいいから、良心を強く持ちたいと思うこの頃です。

あんまり結論とかはないけど、そんな感じ。

11月のプレイリスト

アイコンは、スカイツリーにこの前登ったのでその写真。「東京観光感」があってよかったけど、死ぬほどの人混みでした。土日の夜に行ってはならない。

結局、Camera Obscuraが良いんだよな。インディーロックにハマって以来、Camera Obscuraはずっと聴いてます。

以上

11月は「良いもの」を書くということ心がけたけど、結局そこはかとなく暗くないか?? そんなことないでしょうか。でも、前月よりはよい振り返りだったと思います。

12月は2024年最後の一ヶ月になるので、総決算として頑張りたいですね。健康診断の結果も出るから緊張だ。そんなわけで、今後ともよろしくお願いいたします。

— あいだた (@dadadada_tatata) December 1, 2024

ども〜〜 めっきり秋めいてきたこのごろ、皆様いかがお過ごしでしょうか。僕は最近の蚊の多さにビビっています。あいつら今が一番元気。

そして今年の紅葉はどこを見に行こうかと考えています。都立庭園美術館などが狙い目でしょうか。

さて今月もやってまいりました、10月の振り返りです。日頃、ちょっとずつ書き溜めているその日のメモを、月末にやや手直ししつつ放出する回です。今月は旅行で電車に乗っている時間などが長く、その分たくさん書いたと思う。あとやたら暗いことをたくさん書いた記憶がある。まあそういう月もあるということで、日記メモ、放流していきますよ!!

10/4(金)

只の静止ではない!

超高速で回転するコマは静止して見えるのだ!

最近はこれが仕事の流儀。「ただの定時退社ではない! 超高速で回転するコマは静止して見えるのだ!」 そんな社会人がいたらカッコ良すぎる。

「近頃じゃ夕食の話題でさえ仕事に汚染よごされていて.....」と歌っていたミスチルの気持ちがよくわかる。この頃仕事が忙しい、というか悩ましい。悩みが多い。あまり仕事のできない人々によって、どこかに皺寄せがいっており、大抵それは立場の弱い者たちへと行くのだが、「仕事のできない人を責めてはいけない」という風潮のもと、身内を庇う精神が発揮され、能率も悪く特に自己反省もないような仕事のできぬ人はそのまま放置され、そのことで外縁への皺寄せは止まらず、皺寄せを受ける非正規職員の方々がどんどん離職し、それをなんとかしようとする問題意識の高い人のところへは過度に仕事が集中してしまい、結局その人も疲弊し、「仕事のできない身内を庇う」という風潮だけが温存されるということが、どんな職場でも起こっているのでしょうか(我が職場で起きているとは言ってませんよ)。暗いな!!

働き始めた頃に、「仕事は研究と違って、定時という概念があるのが新鮮」ということを書いた気がする。院生時代は四六時中、食事の時も寝る前も研究の悩みが続いていたが、仕事は定時を迎えれば「はい仕事のことお終い〜〜」と頭を切り替えられるのが良い、ということを当時は考えていた。が、この頃はそれも失われている....... 夕食の話題でさえ仕事に汚染されていて、、、よくない傾向なので断ち切りたいですね。

次からは明るい内容をメモる。そして虹の彼方へ放つ。

10/5(土)

千葉大学・西千葉キャンパスに遊びに行ってきた。

特に意味もなく、ただキャンパスを散歩しに行った。

「このごろ国立大巡りをしていて、次は千葉大に行ってみたい」という話を職場の同期にしたところ、その同期の妹(千葉大生)が大学を案内してくれた。どゆこと???? しかし、大変感謝です。

千葉大学西は、緑豊かで、あまり主張の強いところがなく(タテカンや目に見える荒れ事などがなく)、バランスのよい大学だった。長らく行ってないが、地元の新潟大学も確かこんな雰囲気で、「地方国立らしさ」というのがどこかにあるのかもしれない。各大学を巡って「地方国立らしさ」なるものを解き明かす旅、出たい。パーティーメンバー募集中。

千葉大はいいところだったが、しかし、百万の蚊軍がいた。本当に蚊が大量にいた。こいつらさえいなければ、自然の中でゆっくり時を過ごせると思う。10月なのに蚊だらけで、それだけは困った。

【千葉大学西千葉キャンパス 評価】

自然度:★★★★☆

人工物度: ★☆☆☆☆

秩序度: ★ ★ ★☆☆

カオス度: ★☆☆☆☆

教育学部のところにあった像。

前になんだったか、大学に関する雑誌を読んだ時に、ある教員が自分のキャンパスに対して、「こんなに大学内に裸婦像が置かれてるのはどうなんだ」という問題提起をしていた気がする。まあ確かに、なんで大学に裸の女性の像が置かれているの? とは思う。その記事ではそこから、そういうところから大学内の女性の過ごしやすさを変えていかねばならないのでは、ということを訴えていたと思う。どこの大学だったかは忘れてしまった。

上に挙げた写真の像は、一目見ると女性をモチーフにしてそうだが、タイトルは「巻貝の芯もしくは女」とのこと。いいモチーフだと思った。しかし、パット見でこれを女性っぽいと思う我々の心こそ、ジェンダーバイアスに囚われているのだと、この像は訴えたいのかもしれない(それは穿ちすぎか)。で、この像を見て、「大学内の女性銅像を論じた記事があったなー」ということを思い出した。みなさんはどう思いますか?

「サイエンスブロムナード」にも行った。千葉大理学部内にある小さな科学博物館のようなもの。お昼を食べた後だったこと、だいぶ歩き疲れていたこと、蚊に大量に血を吸われていたことが災いして、全く頭が働かず、あまり理解できなかった。

千葉大はそんな感じ。次に私が現れるのは、あなたの大学かもしれません。

10/10(木)

われらのとるべき道は、理不尽に忍耐することでなく、理不尽に必勝することである。

この頃、仕事が忙しいという話をまた始めそうになってしまった。反省。できるだけ明るい話をするのだった。

ネバヤンの「明るい未来」でも置いとくか。

明るい話、ないな。。。

久々にネバヤンを聞いたらこの曲は、死すらも明るい未来にカウントしてて、すごいなーと思った。「たとえ僕らが死んでしまっても〜 あっちでも仲良くやろう」だって。

PVではひたすら仲の良いカップルが映されるのだが、こういう時こそ、明るい未来ではなく「終わり」や悲劇・絶望を想起してしまう。2人がスーパーを歩いていると、包丁握った通り魔にめちゃくちゃにされるのではないかとか、飲酒運転のトラックが突っ込んで来て理不尽に殺されるのではないかとか、実は、2人は異母兄弟であることが発覚して、近親姦の重みに耐えられず兄は首を吊り妹はドラッグ依存になるのではないかとか。明るくない未来のことばかり考えてしまう(それにしても明るくなさすぎる)。

通り魔でもトラックでも悲劇でも、自分の外からやってくるものに振り回される生活はつらい。「 われのとるべき道は、理不尽に忍耐することでなく、理不尽に必勝することである。」という一文は、またしても覚悟のススメからの引用なのだが、最近はこのメンタルを仕事でよく感じる(また仕事の話してる)。

自分のコントロールが全く及ばない侵略物のことを理不尽と呼ぶのなら、最近の仕事は特にそういうことが多い。そんなものには耐え忍ぶしかないのだが、しかし「われらのとるべき道は、理不尽に忍耐することではなく必勝することである」ということを信条とするのなら、なんとか頑張れる気がする。ただ耐えるのではなく、少しでもコントロール権を取り戻そうと、足掻くことが大事。

呪術廻戦で言うならば、来たものをただ打ち落とすだけの落花の情ではなく、攻撃にも転ぜられる簡易領域を使うことが大事ということになる。来週、仕事で、新入職員に仕事のあれこれを教える機会があるのだが、「 落花の情ではダメだ、簡易領域を使えるようになれ」ということを話そうと思う。降りかかる業務はそれで叩き潰し、理不尽な上司の怒りは、領域展延で中和しよう。余裕のある空間を作って、そこに他者の怒りを流し込むことが大事。これが呪術から学べる教訓。

10/12(土)

電車の中から書いている。

自分のはてなブログを開くと、PCなら右側、スマホなら下の方に「アクセスの多い記事」というのが出てくる。これは僕がセットしているわけではなく、はてなブログが自動で作ってくれているもの。ここを見て僕自身、この記事に今アクセスがあるんかいって思ったりしている。

今人気の記事に、上記「秋なのでスピッツを聞きましょう」が上がっている。これは2021年に買いた記事で、去年もその前の年も、特に秋だからといってアクセスが増えてた様子はなかったと思うが、今年は多いらしい。なぜ.......

久しぶりに過去の自分の記事を読み返すと、本当に面白いと思う。自分で面白いと思ったものを書いてるのだから、自分で読んで面白いと感じるのは、自画自賛と言うよりは論理的必然です。しかし面白いな。

この記事を読み返すと、「この時の精神を忘れてしまってるなあ」と感じる。この時は、ブログを書くときは、何か面白いことをしてやろうという気概があった。だから唐突なハカセとか登場させてるし、なんか今よりもっと自由な感じがする。

それに比べると最近のブログ更新は、すっかりルーティン化してしまって、自由に飛んでいる感じがしない。もちろん、読書感想は書いてて有意義だし、書いてる時は楽しく感じるのだが、もっとふざけてもいいのかもな。伏黒が領域展開にチャレンジしたときのように。また呪術廻戦の話してる。

まあ、悲観的なことばかり書くのは良くないな。

10/20(日)

ここはどこでしょうか??

正解は名古屋大学東山キャンパス。現在絶賛工事中らしい。

10/19が名大のホームカミングデーで、母校ということも兼ねて遊びに行った。7月にも遊びに行ったので3ヶ月ぶりの来訪。来すぎである。

出身ゼミのOBOG会というものを初めて企画して、実施した(偉すぎる)。OBOG会、人を呼んだり会場探したりも難しかったが、一番の難敵は、カンパ代の徴収・調整だった。これが本当に難しい。

OBOGだけでなく現役生も呼んでたのだが、できれば現役生の参加費は少なくしたい。まだ学生だしね。しかし、僕もそうだが、わざわざ東京から名古屋に来ている人に追加でお金を取るのも忍びなかった。だから「多めに出してください」とも言いづらい。集めすぎてもどうする? という感じだし。困った。

今後OBOG会を企画したいという方は、カンパ集めが難解ということは念頭に入れておこう。

お金を出し合うことを「カンパする」と言いますが、これはロシア語の「kampaniya(カンパニア)」の略です。

本来のロシア語のカンパニアは「政治的な活動や闘争」を意味し、目的達成のために「大衆を先導するような組織的な活動」のことを指します。そこから目的達成のための資金集めという意味で「カンパ」が使われるようになったそう。もちろん、現在では政治的な目的以外でも使われます。

へえー。

名古屋大学法学部には、EQUIP Miraiというプログラムコースがあり、こっちもこっちで同窓会があった。ゼミの集まりより、こちらに参加したときの方が思うところが多かったので、今日は追加でその話も。

EQUIP Mirai、というよりは僕の研究コミュニティ遍歴については、いずれしっかりした記事を書きたいと思っているが、今日は簡単にこのプログラムの説明でも。当然だが、ネットで検索してもEQUIP Miraiについて書いてる人はおらんかった。僕がちょっとぐらい紹介してもよいだろう。

EQUIP Miraiとは、2017年ごろから始まった名古屋大学法学部のプログラムで、その趣旨は「研究職の志望者を増やすこと」。名古屋大学は法曹志望者はそれなりにいるのだが、研究科の大学院に進む人は本当に少なく、その危機感を持って作られたプログラムらしい。ただ実際は研究志望者を「増やす」というより、学部時代からなんらか大学院というものに触れてもらおうというプログラムで、そこまで研究職志望者は増えてないと思う。

これに参加すると、自習室がもらえたり、研究発表の機会をもらえたりする。

ゼミがあくまで、近しい関心分野の人々が集まって、学術的方法なども共有されているのに対し(判例を分析するとか歴史検証するとか)、このコースでは実定法から政治学までいろんな分野の人が入り乱れるので、議論の方法も多様なものとなり、そこが新鮮だった。学部2年の後期から卒業するまで最大2年半過ごすことができ、色んな人に出会えたので、僕としては大変思い入れの深いプログラムである。

で、その同窓会が先日あった。同窓会では、2個上の先輩で研究員として働いている方の発表を聞くことができた。感想としては「ちゃんと専門性を活かしているのだなあ」だった。当たり前だけども。

僕は現在大学の一般事務職を勤めており、ジョブローテーションということもあり、専門性はあんまりない。「今後は大学職員にも専門性が必要だ」という話を方々で聞くが、同期や周りを見ても、そこまでその機運が高まってるとは感じられない。あくまで、今でも何でもこなせる一般職が求められているという印象。

ただ今回、同窓の方の話を聞いて、「組織に言われるままに、なんとなく何でも屋さんになっていくだけでよいのか?」という意識を強く持った。やはりなんかしら、自分の強みとなる専門性を持って、そのことでもっと自立して頑張っていくべきではないかと....... 自分もこのような特殊なプログラムを出て、せっかく大学院にも進学したのに、何の専門性も持たずにただジョブローテーションに流されるまま便利屋さんというのは良くないなーーとか。偉いな。

大学院を出たばかりの頃は、そういう気持ちを常に抱いていたが、近頃じゃ夕食の話題でさえ仕事に汚染されていて、、、様々な角度から物事を見ていたら自分を見失っていたのかもしれない。

まあそんなわけで、今回の名古屋来訪で、もっと勉強を頑張ろうと思った。いずれは「本を出す」という夢も持っているので、しっかりその夢に向かって行きたい。

10/22(火)

今日はこの本を読んでた。大変面白い。

天文系の物理学者と哲学者(倫理学・科学哲学者)が、互いの噛み合わなさを本気でぶつけるというもの。基本的には「科学者から見たら哲学はこんなにおかしい」という構造で、最初の方は哲学者側も「確かにね〜」「一部そういう悪いところはあるよね〜」という感じなのだが、途中から互いに血管がブチブチ浮き出てるんじゃないかと思うほどレスバトルしていて、面白い。

職場で近くの席同士の人々が、ガチトーンで言い合い寸前みたいになってる時の緊張感・気まずさのようなものが、この本にはある。終始ハラハラするが、その分飽きずに読める。久々に100ページ以上をぶっ続けで読んだ。

少し感想を書くと、序盤に科学者の側から「哲学者のコミュニティって、学術的な意味では不健全じゃない?」という指摘がある。「過去の人を勝手に権威化して意味のない議論を続けてるだけ」とか、「相互批判の精神が無い中でお互い空虚な議論を続けているだけ」とか、そういう事が言われる。

で、我が身を振り返ってみると、大学院に行ったことで、いろんな研究に対し「そういう良さもある」ということを思えるようになったんだなあと思った。同書では科学者の側が、一部の哲学や現代思想の分野を指して「やる意味がない」「学問として健全ではない」というふうに腐すのだが、僕も学部3,4年の頃は、哲学(特に大陸系)や精神分析系に対して同じことを思ってた。やたら難解な言い回しで、もったいつけて空虚なことを言い合ってるだけだろと。

ただ、大学院で3年過ごす頃には、「そういう分野の良さも確かにあるよなあ」と感じるようになっていた。M1ぐらいまでは、学術的な議論においては分かりやすく書くことが「良いこと」「正しいこと」で、それができていないだけならまだしも、「やろうともしていない」というのは、ただの怠慢や不誠実だと思ってた。本書でも科学者の側から同様の指摘がされている。

ただこれはあくまで、分かりやすさという一つの指標を重視した時の立場にすぎないよなあと。「そうじゃない学問があってもよい」とは思うようになった。結局は己の関心に沿ってしか研究はできないのだから、分かりやすく書こうとすることでそれがこぼれ落ちてしまうなら、そうじゃない指標があってもよいだろうと。一つの基準を押し付けるのも良くないっすね。大人になったのかもしれない。

とはいえ、自分自身は「わかりやすく」書きたいとずっと思ってるし、分かりやすい文章をケロっと書ける人こそ本当に尊敬する。そこは変わらないのだが、やや懐は深くなったかもしれないという話。

まだ全部は読めてないので、近日中に読み終わりたい。しかし、ハラハラ感がすごすぎるんだよな。

以 上 !!

以上、10月の振り返りでした。今月は多めにメモを書いてたなあと思います。

メモは10/22までだけれど、その後も、神保町の古本まつりに行ったり、衆議院選挙に投票してきたりと、いろんなことがありました。10月は結構楽しんだのだと思います。なんか書いてることはやたら暗いけどな!!!

11月は、前向きなことを書いていきたいですね。例えば、こんな秋の味覚が美味しかったよとか。それができればみんなハッピーだ。

海も見に行ったよ。葛西臨海公園。

— あいだた (@dadadada_tatata) October 31, 2024

なぜ働いていると読書感想が書けなくなるのか。

.......全然更新してなくてすみません。今日は98日ぶり、今年7回目の読書感想となります。気合出していきます。

今回読んだ本はこちら!!!!!

中原翔『組織不正はいつも正しい 〜ソーシャル・アバランチを防ぐには〜』(2024,光文社新書

今年の5月に出た新刊です。

皆さんは「組織不正」と聞くと何を思い浮かべるでしょうか。少し前のニュースになりますが、ビッグモーター社のあれを思い浮かべる方が多いかもしれませんね。車を故意に傷つけることで、保険金を不正に請求していた(しかもそれが組織的に行われていた)という問題です。

他にも、汚職やパワハラの揉み消しなど、定期的に組織不正は摘発され、問題となります。で、本書はそんな組織不正がなぜ行われ、そしてそれに我々はどう向き合うべきかを論じた一冊となります。

現在2024年10月ですが、実はこの本7月頃には読み終わっておりまして、、、3ヶ月も感想を温めてしまった。サボりすぎたので、あまり凝ったことはせず、今日はサクッと行きたいと思います。

......ちなみに、感想を温めすぎると、どうなりますか??

答えは、乾燥します

はい、いつも通り、①読んだきっかけ、②内容紹介、③感想という順番で行きます。

読んだきっかけ

度々書いておりますが、私、某国立大学で現在経理系の仕事をしております。で、経理担当になったのは単なる偶然というか、人事にそう言われたからやっているだけなので、強い関心はなかったです。大学院では法哲学・倫理学などをやっておりました。問題関心としては倫理や正義の問題があります。

で、経理の仕事をやり始めたときに、「そもそも会計ってなんだよ〜〜〜〜」と思ったので、下記の本を読みました。これが大変おもしろかったです。

↑その時の記事。

で、この本では、「いかに会計というものに職業倫理が求められるか」ということが書かれていました。帳簿というものはキッチリ・嘘なく記さないといけない、が、だからこそ不正や誤魔化しの温床となっており、そこには正しい倫理観が求められるという話でした。

これを読んだときに、職業倫理って面白いな!? と思った次第です。倫理学の分野でも、法曹倫理・医療倫理などはあるけれど、あまり会計倫理というか、「一般職業人の倫理」については聞いたことがありませんでした。企業倫理の話はあるにはあるけれど、どちらかというと環境問題や障害者雇用などの話が多く、「職業人が持っておくべき倫理」ということはあまり扱われていない印象です。

倫理学の外に出ても同様で、昨今は「法に触れない範囲で儲けてる人間が一番偉い」という風潮や、「根詰めて働かず、自分のペースで無理しないことが一番」という言説が根強いように思います(そんあなことない?)。ので、正しい倫理観・正義観を持って仕事なさいという話は、滅多に聞かないな〜〜という感じ。もちろん、コンプライアンスというものはありますが、それも社会的に正しいことを遂行しようぜというよりは、己の身を守るため、という側面が強いかなと感じます。言っていることは要は「炎上するな」ということなので、裏を返せば、炎上しない範囲であれば何してもいい/手を抜いてもいいという感じではないでしょうか。

何が言いたいかといえば、決して「自分のため」ではないような、職業人が備えるべき倫理というものもあるのでは? と思っているところです。それは医療倫理・法曹倫理といった専門領域における倫理だけではなく、一般的に働いている会社人にも求められる倫理で、「その会社から求められて」ではなく「この社会の一般原則として」求められるような倫理のことです。そんなものがあるのか!? 論じてる本があれば読みてえな〜〜〜〜と思ってたところで、本書『組織不正はいつも正しい』に出会いました。じゃあ読もうぜ!!!となった次第です。読みました。偉いな。

内容紹介

簡単な内容紹介です。本書の著者の中原翔氏は組織不正の研究者。本書の主要な問題は「組織不正はなぜなくならないか」というものになります。ちなみに組織不正とは、一個人ではなく組織ぐるみで行われる不正のことで、個人による不正よりも大きな社会的影響をもたらすとされています。

で、「なぜ組織不正はなくならないのか?」という問題を考える際に、一番シンプルな答えとして「自分だけ得をしようとした人間がいたから」「倫理観の欠如した人間がいたから」などが考えられます。いわば、正しい倫理観を備えていない人間が起こすものであって、倫理教育さえしっかりしていればそんなことは起こらない、という立場です。

本書は、こういったシンプルな立場は取りません。そうではなく、各自が「正しさ」を追求した結果として組織不正が起こるのだという立場を取ります。正しさを追求した結果ってどういうこと!?!?

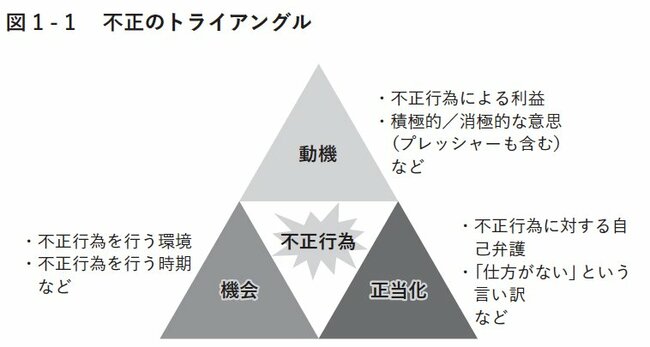

本書でまず、不正のトライアングルというモデルが紹介されます。不正のトライアングルとは、「動機」「機会」「正当化」の3つが揃ったときに不正行為が発生するのだという考え方のことです。

DIAMONDオンライン:組織不正はいつも「正しい」ヤバイ社員が悪事を働くという大いなるカン違い より引用

例えば万引きを例とすると、「お金に困っていた」という"動機"があり、かつ「店員の目の死角」という"機会"があり、最後に「バレなきゃ何してもいい」という"正当化"が揃ったときに起こる......という感じですね。ゼル伝のトライフォースと同じです。ハイラル王に横取りされないように気をつけましょう。

しかし、著者はこのモデルの欠点を指摘していきます。まず、この3つが揃ったからといって必ず不正行為が発生するわけではありません。また、このモデルでは、「不正を働こうと企てた人物」がいることが前提となります。不正行為というものは、まず不正を行おうと考えるような悪人がいて、そこに「動機」「機会」「正当化」が揃うことで具体化するという考え方になるわけです。

著者は社会学者のドナルド・パルマーを引いてこれを批判します。曰く、「多くの人は不正に無関心なことが多く、不正をしようとも考えていない」とのこと。組織不正の多くは、誰か特定の「悪い人」が意図的に引き起こすものではなく、普通の「一般の人」が、無意識的に(不正を働くという意図を持たずに)行うものではないか....... というのが著者の問題意識です。一箇所引用。

ここまでの話でお気づきかもしれませんが、「不正のトライアングル」やこれまでの研究は、組織不正にはあらかじめ原因があり、それを取り除けば組織不正がなくなるといった楽観的な見方に立つものと言えます。......[中略]

しかし、現実はそれほど単純ではありません。これまでにも述べているように、多くの人が不正に手を染めたいとは考えていないにもかかわらず、不正が行われてしまうのです。さらに、多くの人が不正に無関心であるがゆえに組織不正の影響が計り知れないものとなってしまう傾向にあるのです。これは言わば、多くの人が無関心であるにもかかわらず、組織不正が起きてしまうという悲観的な見方になります。

中原 翔. 組織不正はいつも正しい~ソーシャル・アバランチを防ぐには~ (光文社新書) (p.26). 光文社. Kindle 版. 太字は引用者。

とはいえ、誰も不正を行おうと思っていないのに、なぜ不正が起きてしまうのか? というのが次の問題になります。そこで著者は、「各々が”正しさ”を追求した結果として、不正が起こってしまう」ということを主張します。

例えば、不正は大抵、組織の外部の人間によって判断されます。組織の内部では正しさを追求したつもりでも、外部から不正と判断されればそれは「不正」となります。もちろんこのケースでは、組織の内部の人々は「不正を働いてやろう」と思っていたわけではありません。むしろ正しいことをしていたつもりが不正と判断されてしまうわけです。これが1つ目のパターン。

もう一つ、組織の内部で正しさ同士が衝突した結果、不正へと発展することがあります。例えば、経営陣が会社を存続させるために、現場に厳しいノルマを課したとします。これは経営陣にとっては「正しい」判断と言えます。しかし、現場の人々は、会社を長続きさせることよりは、自分たちの生活を守ることを重視し、ノルマのごまかしなどを行うかもしれません。これも彼らにとってはある種「正しい」判断です。ただ、その正しさ同士がぶつかると、「不正」として発露してしまうケースがある...... というのを著者は紹介しています。これが2つ目のパターン。

本書では様々な現実の事例を通して、「なぜこのような組織不正が起こってしまったか」を見ていきます。燃費不正・会計不正・品質不正・軍事転用不正などなど。そうすると、不正の原因の多くは上記2パターンに見られることがわかってきます。最初に述べたように「倫理観の欠如した人がいて、そいつが悪事を働いたから不正が起きる」わけではありません。あくまで、意図的ではない形で不正が起こされてしまうのだ、というのが本書の主張の一つです。ので、「誰でも組織不正の当事者になりうるぞ」ということも繰り返し強調されています。

本書ではもう一つ、強く主張されていることがあります。それが「絶対的な正しさに固執するのはやめよう」ということです。正しくあろうとすることが不正の原因となるのなら、正しさばかりを追求するのは悪手です。ましてや、その正しさの基準を一つしか持っていなければ、他の正しさと抵触することが容易に想像できます。

ので、正しさの基準を一つにするのではなく、「複数の正しさがある」という見解を持つことが大事だ、と主張されます。例えば「俺の組織ではこれが絶対正しいとされているけれど、他所に行けば違うかもしれない」という見方をするなどなど。この辺は実際の事例などを用いて非常にわかりやすく説明されています。

結論としては、"正しさ"というのは移ろうものだから、閉じられた組織の中の正しさだけを信じるなよ!!! という感じでしょうか。本当はこのことが、もっと具体例をもってリアルに語られているので、それは是非本書を読んで体験してみてください。

読んだ感想

面白かったです。まず、文章が非常に読みやすく、事例も日本のものばかりでとっつきやすいので、あまりむずかしい感じがしませんでした。「あの組織でいかにして不正が起きたか」に迫るドキュメンタリー的な面もあるので、物語を読むような感覚でも読めます。かつ、自分の職場はどうだろうか......などと考えるきっかけにもなりました。

そんな無難な感想はいらねえからもっと突っ込んだことを書けという声が聞こえてきましたので、もう少し突っ込んだことを書きます。

正しさの複数性・流動性とは

組織において単一的=固定的な「正しさ」が維持されることは、時代や場所にそぐわない「正しさ」が組織において浸透し、それが世間や他の組織と大きく乖離することによって組織不正が生まれると言えるのです。

こうした事態を避けるためには、「正しさ」とはつねに複数的=流動的なものであると考えることだと言えます。(Kindle版 192-3頁)強調は引用者。

上で述べたように、本書では、特定の「正しさ」を唯一絶対のものとするのではなく、それが複数的・流動的であることを認めよう、という立場が取られます。もう一つ別の箇所から引用すると、「このような絶対的な「正しさ」には、さらなる「正しさ」を対抗させること(突き合わせること)でしか、食い止めることはできないように思います」(168頁)ということが言われます(バケモンにはバケモンをぶつけんだよ!)。

ただ、これを読んでいる法哲学徒の皆さんは、こう思うかもしれません。「いや、複数性が認められるのは善の構想の方であって、正しさとはその前提条件としての社会構想のことだから、正しさに複数性があるというのはおか思うわけないですよねすみませんでした。オタクモードに入ってすみません、、、

どういうことかというと、倫理学や法哲学をやっていると、正しさについて相対主義的な見方を取ることって基本ないんですよね。相対主義的な見方というのは、「〇〇は場所や環境によって異なるものであって、それら同士を比較したり優劣を付けることはできない」とするような見方のことです。正しさを例に取ると、「正しさは時代や文化によって異なるものだから、今正しいとされることも別の視点からすれば正しくないことになり、つまり正しさについて議論することは無意味である」といった立場となります。

一見もっともな意見のように見えますが、本当にそうか?? という感じでもあります。例えば、無力な子どもに一方的に暴力を振るうことや、無実の人を裁判で有罪にすることは、大抵の文化では「悪いこと」「正しくないこと」とされています。我々もこの悪さには同意できるはず。ただ相対主義の立場では、「それも別の面から見たら正しいかもしれないよね、間違ってるとは言えないよね」という感じで、正しさという概念を検討不能にしてしまっているので、正しい/正しくないについて議論することができなくなります。

ただ、複数性があるのはあくまで「何を正しいとみなすか」についての我々の考え方・信念の持ち方についてであり、「正しさ」という概念そのものに複数性があるわけではない、というのが私の思うところです。各人が正しいと信じていることが、そのまま「正しい」のではなく、それらの信念についても「正しい/正しくない」という判断は可能であり、思い込みや偏見、狭量な見方に囚われた「正しさ」についてはちゃんと「正しくないよ」と言っていかなければならない、と思っております。急に自信なくしてきた。よくわからなくなってまいりました。

少し別の話になりますが、僕は普段のお仕事では、特に調達の分野に関わっております(こういうことを書く度に本当に身バレが怖い)。そうすると、最もありがちな組織不正が「談合」です。談合というのは、本来はお互い競い合うべき企業が、裏で手を組んで価格とかを操作することですね。これを官公庁の側が手動する「官製談合」という地獄もあります。

で、談合は普通、不正として誹りを受けるのですが、中には談合を擁護する議論もあります。宮崎学『談合文化 日本を支えてきたもの』(祥伝社黄金文庫、2014)がそんな感じだったはず(全部は読んでないけど)。この立場で言われるのは、談合はある種「合理的」であり、日本社会は従来談合をベースに進めてきたのであって、欧州の市場主義原理がそれを破壊しに来ているが、実際は経営者がお互いを守るために談合をやったほうがうまくいくとか、そういう話です。うまく談合をすることが企業を、ひいては日本社会を守ることに繋がるのだ...... という意見は、今でも結構目にします。

本書『組織不正はいつも正しい』的には、これは仲間同士を守ろうとする企業の「正しさ」と、できるだけ費用を抑えようとする行政の「正しさ」の衝突と捉えられそうです。で、企業側が自らの正しさを追求した結果として、談合という不正が起こるということになるでしょうか。

ただ、企業側が(主観的には)正しさを追求していたとしても、これは実際には正しくないことをしているのであって、これをもって「正しさの複数性」という話になると、やや引っかかりを覚えます。主観的に正しいことと本当に正しいことは別であるというか.......

↑で書影を挙げた、武藤博己『入札改革』においても、次のようなことが書かれていました。すなわち、談合ではしばしば「企業の自己防衛」ということが主張されるが、そこには国民の税金を適正に使うという視点が全く入っていない。日本社会を守るためなどと言われるが、談合の当事者が言う”我々”の中には、税金を払っている国民のことが少しも考慮されていない、と。このように、ある種独りよがりな正しさのことを「正しさ」と呼んでよいのか? とか、「正しい」と言っているけど実は間違ったことを追求しているのではないか? という視点は、個人的には結構気になるところです。

もし正しさは複数的・流動的であると言うと、どうしても「それは間違っている」「そもそも正しくない」という議論がしにくくなりそうで、そこが気になるところでした。とはいえ、「みんながみんな不正を働こうと思ってやっているわけではない」という指摘は非常に重要と思うので、そこの言い回しが難しいですね。

仕事に保身を持ち込んでよいのか

もう少し続けます。

この読書感想シリーズ、唐突に関係のない漫画の話をしがちですが、今日もします。

僕がここ最近読んだ漫画の中で、特に良かったものの一つに「医龍」があります。メディカルドラゴン!! しかしこの漫画は、医龍本人というよりは「医龍と称されるほどの天才の周りにいる普通の人達」の物語なんだよなあという話はどうでもよいので置いといて.......

さてさて、前にもブログで書いた記憶がありますが、医龍のテーマの一つに「手術室に保身を持ち込むな」というのがあります。これは例えば、瀕死の患者がいて、自分がマニュアル通りの手術を行えば100%死んでしまうが、医局のルールを無視して、未承認の術式を用いれば生存率が10%は上がる......という状況を想定してみてください。この術式を用いたところで助からない可能性のほうが高く、しかもルールを破ったということで自分の地位を危うくする行為でもあります。手術が成功したとしても失脚は免れ得ないかもしれません。医龍に出てくる普通の医者は、まずマニュアル通りの手術を選びます。

しかしこのとき、主人公の朝田は未承認の術式を用います。朝田は患者ファーストな人間なので、自分の手術に保身の考えを持ち込みません。どれだけ自分の立場を悪くしても、患者の命を救うことを何よりも重視しています。で、そのあまりに一途な姿勢に影響される者もいれば、いやいや大学の医局というのはそんなに甘い場所じゃないぞ.......ということで話が進むのが医龍という漫画です。第1巻はあんまりおもしろくないけど、3巻ぐらいから後半に行くほど面白いぞ!!!

で、医龍を読んでいて思うのは、医者に限らず、仕事には大抵「顧客」がいて、我々は顧客にサービスを提供することを仕事としているということです。まあ当たり前のことなんですが、、、

ただ時には、単にサービスを提供することを超えて、顧客自身の生活を左右するような瞬間もあるかと思います。「患者の命を救う/失う」ほどではないにせよ、我々は何かしら、仕事というものを通じて、顧客の生活に大きな影響を与えることがあるはずです。役所の仕事とかは思い浮かべやすいですね。職員が生活保護審査をてきとーにやってしまうと、それで本当に人生が変わる人が出かねないわけです。

また、カスタマーとサプライヤーでは、情報量などで力関係に大きな差があるとも思います(大抵はサプライヤーの側が強いはず)。ので、パワーの非対称性ということを考慮しても、「仕事においては、できるだけ顧客の身に立って真摯に対応すべし」というのは、一つ倫理原則として主張できるのではないかな〜〜と感じています。最近あんまこういうこと言う人見かけないけども。

で、巷の仕事論などを読むとですね、思想の左右を問わず、その理論の中心に自分を置きたがる人が多いなーと感じています。「自分が競争で生き抜くために仕事で成長しよう」とか、「自分らしい余暇の時間を確保できるようにほどほどに働こう」とか、そういう仕事論です。

ただ僕は、もっと医龍のごとく、「顧客ファースト」の仕事論もあってよいかと思っています。自分がどうあるかではなく、相手に対して何ができるかという仕事論ですね。そして、それが職業倫理というものに関わってくるのではないかなーどうかなーと思ってます。この立場だと民間企業は全部NPOになっちゃうでしょうか? どうなんでしょう?

で、今一度本書『組織不正はいつも正しい』に戻ると、本書の事例でも、正しさがぶつかるところではしばしば保身的な態度が見られました。自分の言ったことに引っ込みがつかなくなって相手を追い込んだとか、そういうものです(軍事転用不正の事例がそうですね)。力関係の偏りなども話しましたが、多くの場合、既に強い側にいるサプライヤーが保身に走ってしまうと、大抵誰か弱い者が苦しい思いをしていまうはずです。そんなわけで、一職業人として、「できるだけ相手の身に立つ」というのは倫理的に求められることかなと思いました。

「仕事に保身を持ち込まない」というのは、僕が医龍から学んだ大切な原則の一つです。あと「人を馬鹿にしすぎるとエレベーターでボコボコに殴られる」ということも医龍を読んで学びました。みなさんも是非医龍読んでください。「夏目アラタの結婚」もバリ面白いよ!!!!

以上

以上、『組織不正はいつも正しい』の感想でした。サクっと書くつもりが結局長くなってしまった。いつも熱い気持ちが溢れがちなんだよな。

途中でも書いたけど、非常に読みやすい一冊であるし、また「組織不正は誰もが当事者になりうるもの」なので、みなさんも是非読んでみてください。

次回は、男性の性機能障害についての本を扱うかもしれません(マジ!?)。今回が7回目の読書感想ですが、年内に#12まで行くことが目標です。行けるのか、、、? がんばりますので次回も乞うご期待です。

— あいだた (@dadadada_tatata) October 31, 2024

ども!! 秋、ですね、、、秋が来ると、なんだかいろんなことが終わりに向かっていくようで、もの侘びしくなります。「夏が終わる」という言い方がよくない。「春が終わる」「秋が終わる」という言い方はしないけど、夏だけがなぜか終わる、と思って「夏だけが終わる」で検索したところ同じことを言ってる人が山ほどいて恥ずかしくなりました。

今日は9月の振り返りになりますが、基本的に無ですね。皆さんはこのあっという間の9月、何をして過ごしていたでしょうか。悔いは残していませんか。悲しい思いをしていませんか。秋服の準備はできましたか。そんなことを振り返っていきます。

基本的には、日々のどこかしらで書き留めていた日記メモの放出ですね。ちょっとずつメモを残して、毎月の終わりに振り返るというもの。今月もやっていきます。

9/7(土)

特に意味もなく、筑波大学に遊びに行った。

先月は東北大学に遊びに行ったが、このごろ国立大学を巡るのにハマっている。行ったら必ず、本部棟を見るようにしている。そして「もしこの大学に転職とかで就活したら、この建物に来るんだろうな〜〜〜」ということを考える。大学巡りを趣味にしている人は少なからずいるかもしれないが、本部棟を比較しているのは僕ぐらいだろう。大学生のときは一番興味のない建物だったからね。

自然が豊かだった。大学は自然派/人工物派、カオス派/秩序派に分けられると、常々考えている。京大は自然が少なく、放置自転車やタテカンが混沌としているので「人工物・カオス派」。名古屋大はまあまあ自然がありつつ人工物もあって、きっちり区画で秩序っぽいがよくわからんアートとかもあるので、色んな意味で中間。東大も池とかあるし自然派の要素が強く、かつ秩序派だろう。北大・東北大も自然派かつ秩序派かな。

筑波大は、かなり自然派だったと思う。で、作りがやたら凝ってて、秩序派に見えるのだが、中に芸術系の学部とかもあって、その辺はカオス派が優勢だった。つまりバランスがよい。だいだいの大学はバランスがよいが、京大だけ偏りすぎである。

筑波大学の図書館にも行った。入館申請が必要だが、それさえすればかなり自由に見学できた。東大・京大の場合は確か閲覧する資料が決まっている場合のみ入館可能だったと思う。筑波大、自由度たかし。この図書館もとてもいい感じだった。

10月は千葉大を見に行く予定がある。他にも、九州大や信州大、金沢大や秋田の国際教養大学なんかを見てみたい。「国立大学漫遊記」いつかどこかでまとめます。

9/11(水)

今日もトレーニング事務の休憩室から書いている。さっき30分ぐらいの運動を終えたところ。

昨日まで、ひょんなことから同居人(居候?)ができて、1週間ほど男二人暮らしだった。家に帰ると、職場のあれこれを愚痴れる相手がいて、楽しかった。

職場のあれこれというのは、良くも悪くも大学職員は変化を望まない人が多く、いい意味では「落ち着いた職場」「無理をされない職場」であるけれど、悪く言えば、悪い言い方はキリがないな。ともかく、みんなを引っ張っていくような存在が極端に乏しく、「出来ないことは出来ないまま」という現状が多いと感じる。

僕の後輩で、就活の説明会などで先輩職員に質問する時間があったら、「自己研鑽は何をしてますか?」という質問がちょうどよいのではと言っている人物がいた。これはコンサルの説明会などで質問すれば、大変ウケがよさそうだが、我が職場で自己研鑽なんかをしている人は本当に皆無なのではなかろうか。それぐらい「今持ってる能力でやりゃ十分」という感じの職場。まあぬるま湯ですな。だからこそ、もしみんなを引っ張ってキャリーするような人物がいたら、過労死枠になってしまうので、十中八九転職するだろうな。そんなんでよいのか、大学職員。

【なぞなぞコーナー】

事務仕事でみんなを引っ張ってくれる俳優、誰??

.......答えは言うまでもないですね。

今日はトレーニングマシンで走りながら、ずっとそんなことを考えていました。

喉が渇いた。

9/15(土)

3連休の初日。何もせずに過ごしていた。

ここのところ、土日はだいたいスマブラの大会を見ている。今日はウメブラ11をやっていた。ミーヤー様が優勝していた。ミーヤー最強!! ミーヤー最強!!

スマブラについてなんか書こうと思ったけど、特に書くことないな。

小学生のときにやっていた野球でも、中高大学とやっていたテニスでも、特にプロの試合には興味が湧かなかった。人のプレイを見るよりも自分がやるほうが好きだったから。大学院に入ってハマった将棋でもそうだった。逆に、逐一プロの試合をチェックしてる人は何がそんなに楽しいんだと思ってた時期が私にもありました。

スマブラだけは違って、スマブラはなんというか、プロのことも身近に感じられる何かがあるように思う。プレイヤーの年齢が近いというのもあるが、一緒に相手キャラの理不尽さにブチギレたり、逆に不利キャラを実力ではねのけていく姿におお!! ってなったり、一喜一憂を共感できるところがあるように思う。

それは逆に、気に入らない選手への誹謗中傷が起こりやすい...... ということかもしれないが、まあよくわからないですね。あとは、純粋なスポーツや将棋と違って、常に「キャラ調整」をできる運営という存在がいるので、なんとなく他律的なところもあるのかもしれない(誰々のせいだということを言いやすい)。その辺が、ゲームのプロ界隈を見ているとやや不安になるところですね。今後のゲーム業界の行く末はいかに....... 本当に書くことなかったな。

9/20(金)

今日も今日とて、ジムトレーニング終わりに休憩室で書いている。この日記メモ、ここかお風呂でしか書いてないな。

この頃、お仕事が忙しい。大して残業しているわけではないが、考えることが多い。先月までは70%ぐらいの力で働いていたが、8月後半から90〜100%の力で働かされている。退勤後に力が残っていない。それが普通か? どうでしょうか。

唐突に話題が変わるが、呪術廻戦の面白いところは、能力関連の設定を現実の話に落としやすいところだと思う。「一発クリティカルヒットを出すとゾーンに入ってボルテージが上がる」とか、「自分に枷を科すことで逆に強度を増す」とか、なんとなく現実に落とせそうな設定が多い気がする。あんまり例は出てこないけど。

で、この頃、呪術廻戦で一番面白いと思ってる設定が「必殺技の究極奥義を使った後は、しばらく能力が使えなくなる(領域展開後に術式が焼き切れる)」というもの。最近は仕事でこれを感じている。仕事中にフルで領域展開を使っているので、仕事終わりに読解能力という術式が焼ききれている。ので、全然読書とかできていない。

それに伴い、最近は読書記録も全然書けてない。『なぜ働いてると本は読めなくなるのか』の答えは、「領域展開後に術式が焼き切れているから」ですよ、先生!

術式ではなく、呪力操作を用いた純粋な体術なら可能なので、こうやってジムには来れている。理屈は一貫している。全身で働きすぎだとか、新資本主義云々というよりは、用いる脳の部位が同じすぎるんだと思う。

喉が乾いた。こんなことを書いていて何になるのか。

9/24(火)

3連休明け。勤務後に図書館でブログの下書きを書くなどした(この記事とは別です)。ついでに科学コミュニケーションについての本も何冊か集める。「今、学術的に最も興味のある分野は何ですか?」と聞かれたら科学コミュニケーションと答えるだろうな。

↑この記事を書いてた。9/30の深夜1時に投稿。

↑図書館で借りた本。そのうち読みます。

ちなみに3連休は、特に何もせずどこにも出かけず家で休んでいた。部屋の片付けとかもした。

今は平日週5日働いて、土日が休みなわけだが、たまにこう考える。「5日間働くために2日間の休みがあるのか、2日間の休みのために5日間働いているのか」。労働者という存在が生まれて以来の問答かもしれない。

学生の頃は「いや後者だろ」とキッパリ答えただろうが、今はよくわからん。どちらかというと「平日・休日を無理に区別する必要はない。どちらも等しく己の生活だ」という見方が正しいようにも思える。これと似たようなことを言ってる著作とかあったらぜひ紹介してください。

働くというのは、能力をちゃんと活用している感じがあって、それはそれでよい。自分という機械が正常に動作していることを感じられる。逆に休日は、汚部屋・片付けという現実に向き合わねばならず、自分の人間性能の低さを著しく感じる。みんなもそうなんでしょうか。

僕が汚部屋に住んでたところで、誰も困らないんだけどな。掃除したところで誰かが褒めてくれるわけじゃないし。しかし、やる。3連休でちゃんと掃除と洗い物をした。まあまあ偉い。

以上!!!!

振り返ってみると、なんというか、そこはかとなく暗いですね。9月は仕事がいそがしかったからなー。10月半ばを過ぎればまた落ち着くので、そうなったらもう少し元気が湧き出るかもしれない。

9月のプレイリストも置いておきます(途中、Apple Musicに乗り換えることを検討していた時期があるので少なめ)。

10月の目標は、読書感想の投稿、そしてnoteの更新だな。noteも月一ぐらいで更新するつもりが全然できてない。できてないことばかりや。誰か僕に仕事をくれ。仕事ならできるんだ、、、、、、 そんな感じです。

皆さーーーーーん

新書読んでますか〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

私は読んでます。今日は新書の話です。

新書論

この頃、新書を読んで感想を投稿するということをしばしば行っています。

↑前回の投稿

で、その際に、「新書の割にかなり詳しく書かれている」とか、「新書とはいえ、もう少し専門的に論じてほしい」といったことを度々書いています。まるで新書の評論家ですね。

お前が新書の何を知っているというのか。。。

お前が新書の何を知っているというのか!!!!!!

今日はテンション高めです。

というわけで、今回は自分なりの「新書論」を語ってみたいと思います。新書とは何で、それを読むときに何を期待するのか、という話です。これをやって初めて、「新書にしては〇〇だ」とかの評価が可能になるはずです。新書というジャンルを手に取る時、そこに何を求めるのでしょうか。

で、こういった「新書論」、ちょっと調べてみたんですが、あまりネット上では語られてない印象です。これには検索の難しさもあって、「新書 とは」で検索しても、『〇〇とは何か』というタイトルの新書ばかりがヒットして、新書そのものを扱った文献にたどり着けないという問題があります。ただそれを差し置いても、いろいろ工夫しても見つけられないので、「新書論」は現状あまり語られていないのではないかと思います。Twitterで"新書論"と検索してもあまり出てこないしね。

そんなわけで、今日は僭越ながらも僕が新書というものを語ってやろうと思います。今日語りたいのは以下の3つです。

- 新書とは何か?

- 新書を類型化することは可能か?

- よい新書とそうでない新書はどう区別されるか?

これには全体を通して、「新書に何を求めるか」という問題意識が横たわっています。そのうえで、上記3つに対して自分なりの回答を出していきます。。

*ちなみにですが、僕は出版関係者でも編集者でも、評論家や読書の専門家でもなんでもなく、「年に20冊新書を読むかどうか」のクソ雑魚ナメクジ最下級呪霊です。ので、なんとなくで読んでもらえると幸いです。

一応、先に結論を述べると、新書というのは「何らかの専門的内容を、一般読者にわかりやすく伝えようとする本(かつサイズ縦長)」で、よい新書・そうでない新書というのは、「読者を無知で教育されるべき存在とみなすか、あるいは読者も知識を持っていると仮定して、その経験知や体験知に沿った説明をするか」というところに表れると考えています(後者がよい新書)。

ここから先はこの結論を言い直すだけなんですが、新書の歴史を辿ったりよくわからん図を作成したりもしているので、よければ読んでいってもらえると幸いです。

そもそも新書とは

まず新書とは何かという話ですが、これは結構難しい問題ですよね。

新書の定義については、辞書的な定義の他に、「新書を自称している本」とすることも可能だとは思います。何も本質的な定義ではないんですが、Wikipediaの新書のレーベル一覧によると現在新書は81種類もあるようで、いかに新書というものが多様であるかがわかります。ので、それをひとつの定義でまとめることは難しく、とりあえず「自称してれば新書」とするのもありっちゃありかなと思います。

でもそうすると、最初に新書を自称したのは誰なのか? というのが気になります。いつ・どこで新書というものが誕生したのでしょうか。その歴史を追ってみます。

新書の歴史

新書はいつ、どのように誕生したのでしょうか。そもそもなぜ「新書」なんて名前がついているんでしょうか? 気になりますねー。

これについて、新書の始祖は**岩波新書**です。岩波書店が"新書"というジャンルの本を新たに創設したことで、この世界に新書というものが生まれました。すごい。ちなみに1938年のことです。

このあたりのことは、**鹿野政直『岩波新書の歴史』(2006,岩波新書)**に書いてありました。序章に詳しく書いてあります。この本面白かったので、以下、この本をもとに新書の誕生を紹介します。

岩波新書は、1938年に第一刊が創刊されました。ここで初めて「新書」というものが生まれます。

発行元の岩波書店は、1927年には既に、みんな大好き「岩波文庫」を創刊していました。岩波文庫といえば、古典ですね。岩波文庫の創刊の辞を読むと、その目指すところとして、「いやしくも万人の必読すべき真に古典的価値ある書をきわめて簡易なる形式において逐次刊行」することが挙げられています。古典を簡単に読めるようにすっぞってことですね。このように岩波書店には、既に岩波文庫の「古典」という強いジャンルがありました。

ただ、その岩波文庫から10年後、岩波書店は「現代人の現代的教養」を目指し、新たなジャンルを創設していきます(本書4-12頁)。これは1930年代当時、岩波書店の創業者である岩波茂雄が、侵略戦争に進んでいく日本の姿を憂いて、現代人にはもっと教養が必要だと考えてのことだそうです。そうした「現代人の現代的教養」を目指して生まれたのが岩波新書でした。

ここに「新書」という名前の由来が見て取れますね。岩波書店がこれまで得意としてきた「古」典に対して、現代を生きるための「新」しい書が必要になったと。これがまさに新書の誕生というわけです。

付け加えると、この「新書」という形式は岩波茂雄が一から作ったわけではなく、これはイギリスのペリカン・ブックスに倣ったとのことです。

上ペリカン・ブックス。新書と同じく縦長。

ペリカン・ブックスは、縦長のコンパクトサイズで、社会科学・自然科学を扱った大衆向けの本となっておりました。本書から引用すると、その内容は「各分野の専門家が、素人である読者に向かって、自分の専門に属することをわかり易く語るという、いわば啓蒙的な著作の集まりになっていた」とのこと。岩波茂雄はこれに着目したらしいです(15頁)。

で、この「各分野の専門家が......」というくだりは、僕が持っている新書のイメージにもぴったり合致します。「新書とは何か」ということを考える際に、この一文はかなりピントのあった説明になっているのではないでしょうか。

こうした新たな教養書に、岩波書店だけでなく他の出版社も着目していきます。後追いで似たものを発行していくわけですが、既に岩波によって「新書」というジャンルが命名されていたので、各社も「〇〇新書」という名前で売り出していったそう。このようにして新書が普及していったという話になります。

こうして考えると、新書とは何かという問題に対して、3つの視点から説明ができると思います。

ひとつは当然サイズですね。ペリカン・ブックスを参考にしたように、新書は独特な縦長サイズとなっています(日本だと基本横10.5×縦17.3cm)。この文庫との違い、そして学術書などのハードカバーとの違いは、新書の定義の一つに入れてよいかもしれません。

次に内容面ですが、何らかの専門性を備えているというのが新書の要素だと思います。新書がエッセイと異なるのは、筆者の体験や思いを語るだけではなく、何かしらの専門的な内容を含んでいる点にあるのではないでしょうか。実際、「新書」と名の付く本は星の数あれど、どれもなんらかの専門的内容を扱っているはず。

3つ目に、わかりやすさです。専門的内容を扱うだけなら、学術書や教科書でもできるわけで、それらと新書を区別する要素が「わかりやすく」書かれていることだと思います。まぁ実際には難解な内容になっているのも多いですが、「原則として」わかりやすく書かねばならないという思想が、新書の根底にはあるはず。持ち運びやすいサイズと相まって、あくまで一般向けであるところに、新書の特徴があるはずです。創刊者の岩波茂雄も、電車での通勤時とかに読まれることを想定していたらしいっすからね。

そんなわけで、新書とは何かということについては、①縦長コンパクトサイズで、②専門性を含む内容を、③わかりやすく伝えることを目指した本ということにしてみました。小説でもエッセイでも教科書でも専門書でもない「新しい書」、それが新書だったわけですね。ただし、実態はかなり多様だから「新書とは新書を自称している本だ」という定義も、ありっちゃありではないかないかとは思います。この定義への未練がすごい。

わかりやすさという問題

『岩波新書の歴史』に戻りますが、上述のように、新書には発刊当時から、「人々を教養へと誘う」「教養への道案内となる」という思想がありました。そこでは当然、何かを専門に学んでいる者からそうでない者へ、それを「わかりやすく」伝えることが求められます。

ただ、この「わかりやすさ」という点について、本書ではひとつ懸念が挙げられています。これが非常に面白く、新書を考える上でキーとなりそうなポイントなので、少し長いですが引用します。

出版文化のうえで岩波新書が、「大衆」と「啓蒙的良書」との出会いの機会を飛躍的に高めたことは、疑いの余地がない。同時にその出会いが、送り手から受け手へのほとんど一方交通的であったこともまた、疑いを入れない。〔中略〕「啓蒙」する者としての自意識は、相手を「啓蒙」される者との境域に押しつけずにはいない。書く側を構成することになる知的エリート(の多く)と、読む側を構成する「大衆」とみなされる存在とのあいだには、その意味での隔絶があった。(23頁、太字は引用者)

ここでは、書き手を「エリート」、読み手を「啓蒙されるべき無知」として、上から目線的に知識が伝えられることが懸念されています。

続く文章も引用します。

そのことは、叙述のかたちという問題にも連関する。本の性格上、新書は「やさしく」また「わかりやすく」書くことを求められる。だが、「やさしく」また「わかりやすく」書くとは、どういうことか。その問題は、「いかに」そうするかという技術的な次元に収斂されがちだが、書く主体として、そもそもそのように文体を場合に応じて変えられるのかどうか。変えられるとして、「やさしく」書く場合、想定する読者への視線に何らかの変化が生じないだろうか。新書の誕生は、おそらくそのような文体の問題をも提起した。(23,4頁、太字は引用者)

新書というわかりやすく書くことが求められるジャンルが生まれたことで、それをどう書くかという技術的な問題だけでなく、「読者をどのように想定するか」という、読者像の問題が生まれたことが指摘されています。

確かに「わかりやすい」という感覚は、読者が受け取って初めて生まれるもののはず。だから筆者としては、自分の好きなように書くのではなく、「読者にとってどうか?」というのを考えなければならなくなったということだと思います。小説やエッセイであれば、自分の感じたことを書けばいいっちゃいいし、専門書であれば読者は同じ研究者仲間であることが多いから、あえて「やさしく」書く必要性も薄いです。新書というジャンルだからこそ、「読者をどのように想定するか?」という問題が、常にセットになって生まれたということになりそうです。これは非常に面白いポイントですね。

新書の類型化

以上で、新書とは何かというのを見てきましたが、上記の定義はかなり薄ーいもので、新書の多様性や現実を考慮できていないとも思います。実際の新書はかなり多様で、その多様性にも目を向けたいなーというところ。

先ほどの岩波新書の創刊の辞では、「現代人の現代的教養」ということが言われていました。しかし新書には、教養すなわち知識を授けるというよりは、「問題意識を世に発する」というタイプのものもかなりあると思います。

僕が直近で読んだ本だと、『妻に稼がれる夫のジレンマ』(ちくま新書)がそんな感じでした。本書は修士論文を出版したもので、専門的内容がわかりやすく書かれていることは間違いないです。ただ、筆者がこの本を書いた狙いは、「読者に教養をつけてもらおう」とかではなくて、「もっと自分の問題意識を世に知らしめたい」というものだったかと思います。

ので、言ってしまえば、厳密に内容が正しいかどうかは、そこまで問題では無いはず(そもそも修士論文だしね)。そういった内容的正しさよりも、「〇〇という問題がこの社会にはある」というのを強く提起できるのが、新書の強みだと感じます。このタイプの新書は、学術的な内容でありながら、読む手の姿勢としてはどちらかというとエッセイぽいですね。筆者の問題意識を何より感じたいので。

もちろん反対に、ガチガチに知識を授ける系の新書もあります。ここ最近手に取った中では、ちくま新書の『労働法はフリーランスを守れるか』がそうでした。この本、手に取ったはいいんですが、内容があまりに教科書チックすぎて、途中で挫折してしまいました(すみません)。やってることはほぼ学説の解説という感じです。

これのもうちょっとライトなところで言うと、今井むつみ・秋田喜美『言語の本質』や、千葉雅也『現代思想入門』などがあるかと思います。これらは、内容は専門的なものになってはいますが、ゴリゴリに学説の紹介をするとかではなく、ほどよく話題をかみ砕いて提供してくれています。学術書というほど難しくはないが、エッセイよりは全然知の伝達を目的にしています。

で、常々感じていたことなのですが、新書にはこのように、「教養を授けるタイプ」と「問題意識を世に問うタイプ」の2種類があるんじゃなかろうか。教養を授けるタイプも、何らかの問題意識に基づいていたりしますが、その問題意識を伝えることよりは、まず正しく議論を整理したり、学説をまとめることに主眼があるかと思います。対して問題意識先行タイプは、ひとまず学説紹介の厳密性は置いといて、とにかく筆者の主張を世に問うことが重視されているように思います。両者がくっきり分かれるわけではないですが、そのような軸を持って新書を眺めてみることも可能ではということが言いたいです。

もう一つ、新書には、著者がバリバリ研究者の場合と、そうでない場合があります。この著者の属性によっても結構新書の色が変わると思っているので、個人的には重視している一要素です。その分野で何冊も専門書を出しているような研究者が、一般向けにわかりやすく新書を書いたというものもあれば、ジャーナリストや評論家が、自身の調べた範囲で情報をまとめた系の新書もあります。この「著者のアカデミック性/非アカデミック性」というのも、新書を分類するうえでの一つの軸になるのではないでしょうか。どうでしょうか。どうなんだ??

そんなわけで、4象限を作ってみました(唐突)。横軸が教養重視or問題意識先行かで、縦軸が著者のアカデミック性or非アカデミック性となってます。どうでしょうか。

実際は個々の新書を当てはめて判断する用なのですが、とりあえず出版社ごとに埋めてみました。これ自体は15分ぐらいで作成したので、異論は全然受け付けます。あくまで「浅ぱちゃVer 1.0.0」ということで、多めに見てもらえれば...... かなり個人的な印象に基づいています。

逆に、どんな象限で分けられるか、あるいはこの象限で出版社を分けるとしたらどうなるか、皆さんも考えてみましょう。

で、この区分けに何の意味があるのかというと、自分の好みを可視化できるのではないかというのがあります。例えば僕の場合は、教養系が好きだけれど、あまり難しすぎるのもあれという立場なので、「講談社現代新書」「ちくま新書」あたりが好みになります。逆に問題意識先行型はあんまり好きじゃないので、最近の集英社新書・ちくまプリマー新書あたりはイマイチに感じています。光文社新書・平凡社新書あたりがちょうどいいときもあるし、岩波・中公を強く欲するときもあります。

だいぶやっつけのマトリクスにはなりますが、こういう視点で新書を分類してみると面白いんじゃないでしょうか〜〜〜というのが言いたかったことです。

ちょっと調べたところ、新書を4象限で分類しているブログが他にもありました。ここでは「あっさり/こってり」「知識欲/金銭欲」で分ける案が取り上げられています(金銭欲て)。僕の4象限では、右下の「教養重視」「評論家」のところが「金銭欲」と置き換え可能かもしれません。まあ新書っていろいろあるからね。

分類についてはそんな感じです。

どうわかりやすくするのか

教養を伝えるにしろ、問題意識を訴えるにしろ、それを「読者にとってわかりやすい文体で書くこと」が新書には求められるという話でした。

これが今日一番論争的な内容になるかもしれませんが、この文体も、2パターンに分けられると思っています。1つが、読者を無知な存在とみなすような文体。つまりは、読者を知識が欠如した空っぽな器のように仮定して、そこに筆者が知識を注いでいくようなイメージですね。

もう一つが、読者を空の器ではなく、何らかの固有の知識を持っている存在とみなすような文体です。読者には専門的知識はないかもしれないが、日々の体験の中で「なぜかは知らないが、これはこういう風になっている」というような「経験知」は持っているかもしれません。この場合、読者は空っぽな器なのではなく、その人に即した文脈で知識を持っているのだと言えます。そうすると書き手側には、単に器に知識を注ぐことではなく、読者自身が持っている知識を、うまく専門的知識を繋げることが目指されるはずです。

先ほどの『岩波新書の歴史』でも「読者をどのような存在と想定するか」という問題が挙げられていました。一つに読者を無知な存在(啓蒙対象)とみなす見方、もう一つに、読者にも何らかの知識があり、単なる啓蒙対象ではないとみなす見方があるかと思います。

で、知ってる人は知ってるよとなったかもしれませんが、僕はここで、科学技術コミュニケーションにおける「欠如モデル」と「文脈モデル」を念頭に置いてます。最近読んだのでちょうど使えるなーと思って。

少し脱線しますが、科学技術コミュニケーションという分野があります。ここでは、専門家である科学者が、非専門家である市民・大衆に対して、いかに科学技術の安全性・危険性や有効性を伝えていくか、というのが主題になっています。例えば原発などですね。

で、最初期の科学技術コミュニケーションでは、「欠如モデル」という理解にしたがってこれが行われていました。これは市民や大衆を、「科学の知識を何も持ってない無知な存在」と見なして、彼らに正しい科学知識を教えてやれば、市民も科学的に正しい判断ができるようになる..... とするような考え方です。

この欠如モデルは批判されることが多いのですが、その問題点は、専門家から非専門家への一方通行性にあります。まず、市民は単に知識を注がれるだけの器なのか? そうではなく、市民も知りたいことは自分で調べるし、興味のあることは自ら探求するような自主性があります。欠如モデルはこれを無視しており、「専門家が教えれば市民の無知が解消される」というような、ある種の上から目線に基づいています。

これに反対して生まれてきたのが、「文脈モデル」です。市民には彼ら自身の関心があるのだから、その文脈に沿って情報を伝達することが大切だ、というのがこの発想になります。興味のないことを延々と言われても理解は深まらないし、彼らのニーズや状況に注意を払いつつ知識を伝えることが大事だということですね。

僕がここで言いたいのは、新書においてもこれは同様ではないかということです。「わかりやすく」しようとするときに、読者を全くの無知と想定して、そこに知識を注ぎ込むようなスタイルを取っている新書も、あるっちゃありますよね。こういった新書は、やけに上から目線であったり、必要以上に教科書的であったりと、個人的にはよくない新書だと思っています。読んでてあまり楽しくないしね。

反対に、できるだけ読者の関心に合わせたり、その文脈に沿おうとしてることが分かる新書もあります。例えば、先ほど挙げた『言語の本質』では、教科書的に言語学を解説するのではなく、ところどころ「読者の皆さんもこういうの不思議に思いませんか~」というすり寄りがなされていました。また、千葉雅也『現代思想入門』でも、単に哲学の講義をするのではなく、現代を生きる我々の目線に沿って解説がされていたと思います(まあ僕全部は読んでないんですが)。どちらもほどよく読者の文脈が活用されていて、わかりやすくかつ面白い内容になっていると思います(さすが新書大賞)。

で、先ほど4象限を書きましたが、じゃあ教養重視型なら欠如モデルの傾向が強くて、問題意識先行型なら文脈モデルになりがちなのかというと、、、そうとも言えないですね(じゃあなんのための4象限なんだ)。これも個人的意見になりますが、例えばちくまプリマー新書は、中高生が読者層として想定されていますが、読んでいるとかなり「教えてやろう」的な空気感を感じます。「中高生の君たちに先生が教えてあげるよ」的な。

逆に中公・岩波新書では、読者の皆さんはこれぐらい知ってるよね〜〜と言わんばかりに、やたら内容が難解なのも多々あるなと感じています。これはこれでハードでよいとも思いますが、もうちょっとこちら側にすり寄ってほしいと感じることもしばしば。ので、4象限のどこにあるかに拘わらず、ちょうどいい具合に読者の文脈を活用できるかというのが、個人的な新書のポイントです。

まとめると、新書には「専門的な内容を一般向けに伝える」という特性がある以上、新書が面白くあるためには、ある程度読者の知識の文脈に沿うことが必要であるのでは!? というのが僕の見解です。これがマイ新書論や!!!!!

面白い新書とは、専門的な内容を解説しつつ、それを一方通行的に「教える」のではなく、ほどよくこちらの日常知や経験知と繋げてくれるような新書である。

というのはどうでしょうか。どうなんでしょうか......

どうなんでしょうか

そうはいってみたものの、どこまでが欠如モデルで、どこからが文脈モデルかというのは、そうはっきりと決まらない問題だとは思います。それに、新書にゴリゴリ専門的・教科書的内容を求める層も一定数いる気がする。。。そんなわけで、これはあくまで僕の新書論になります。「僕が新書を論じるときはこういう点を重視している」という話になるので、皆さんもぜひ、自分の新書論を語ってみてはいかがでしょうか。

今回、一万字近く書いたんですが、実は新書についてはもっと語りたいことがたくさんあります。最近は老いをネタにした新書が多すぎとか、集英社新書があまりに新自由主義批判に寄りすぎとか、新書はほかの本と違って出版すれば内容がアレでも本屋や図書館においてもらえる(新書コーナーが設けられてるから、専門書と違ってほぼ確実に本屋・図書館に買ってもらえる)から怠慢が働いているのではという話とか、いろいろ書きたいことは多いです。ただまあ、それはまたいずれということで。

今日は久しぶりの更新になりましたが、新書について日頃から語りたいことを語れてよかったです。こういうところから各自の「新書論」が活発になっていくといいですね。いいよなあ。君もぜひ語ってみてくれ。それでは!!

— あいだた (@dadadada_tatata) September 29, 2024

ども!! 今年もまた、為すすべもなく8月が去っていきましたが、皆様お元気でしょうか。我々はあと何度無力に8月を見送り、そのたびに哀愁を感じることになるのでしょうか。しかし猛暑ではなくなったのは嬉しいですね。

すでに本日、9月2日ですが、8月の振り返り記事を放出します。先月同様、暇な時間にメモを貯めておいて、それをひと月分まとめて記事にする感じです。

これはどちらかというと、他人に見せるようというよりは、自己の魂の救済のためにやっているものですね。

あと、8月は全くブログを更新せず、大変申し訳ありませんでした。雨の日が続くとブログを更新しない傾向にあります(図書館やカフェなどでしか書かないから)。9月こそは頑張りたいと思っている。そして8月を振り返ります。

8/10(土)

覚悟完了!!

実家に帰省している。実家に帰ると、特にすることがないので、姉や母に頼んで快活クラブに輸送してもらう。同様に迎えにも来てもらう。いいご身分になったものです。

快活クラブで『覚悟のススメ』を全巻読んだ。これより熱い漫画を僕は知らない。

1巻の表紙カバーの作者コメント。

少年の名は覚悟! 穏やかな瞳に秘めた運命・必勝!

鎧の名は零! 物言わぬ鋼に込めた悲願・七生!

牙を持たぬ人の血が流れる時、少年と鎧は一つになる!

その時は只今! 只今がその時なり!

ふさわしい場所に堕ちよ現人鬼!

死戦の彼方に見えるのは因果!

熱すぎる。

8/19(月)

仕事終わりにジムに来て地獄の運動をした。

この頃体重がかなり増えてしまい、運動が必須になっている。3年前と比べると13kgぐらい増えている。

ジムについては前にnoteで本当にしょうもない記事を書いた。noteも月一ぐらいで更新していきたいな。

ジムに行くのはよいのだが、自分が汗っかき過ぎてつらい。親曰く汗っかきは遺伝らしい。激しい運動をするとサウナ出た後みたいに汗をかいてしまう。じゃあサウナを出たあとはどれぐらい汗をかくのかというと、これもサウナ出たあとと同じぐらい汗をかく。汗っかきのせいで、学生時代からしばしば恥ずかしい思いをしてきた。

今日も、チャリライドマシンを爆走したら、マシンにだいぶ汗が飛んでしまった。終わった後にちゃんとマシンの汗を拭いたつもりなのだが、完璧ではなく、係の人から注意を受けてしまった。

「君、マシンの側面にまで汗が飛んでるよ。ちゃんと拭いてってね」と。

チクショおおおお!!!!!!!

という気持ちをなんとか抑えた。

ジムの休憩室でこのメモを書いてます。

整いましたー!!(サウナだけに?)

汗っかきの人と掛けまして、パンデミックと解きますー!!!

/

その心は?

どちらも、感染(汗腺)が止められないでしょう〜〜〜

あんまりうまくないな。

体力を絞り切った後は、意外と文章が回るのかもしれない。

汗っかきの人は涙腺もゆるいのか、誰か検証してください。ちなみに私は涙脆いです。

8/22(木)

湯船に浸かりながら更新。

この間、『ヘザース ベロニカの熱い夏』という映画を観た。

映画を観たきっかけは、若い頃のウィノナ・ライダーを見たかったから。この辺のことは過去に書いたnoteのクソ記事にまとめている。

そしてこの映画、普通に面白かったっす。

最近は映画を観る際は、ストーリーとか背景とかオチとかではなく、あまり全体に絡まないようなちょっとしたシーンのほうが好きだったりする。この映画で言うと、冒頭にクラスの一軍女子たちが、他の生徒にインタビューするシーンがある。

インタビューの内容はこう。

あなたは宝くじで100万ドル当たりました。小切手を受け取った帰り道、宇宙人に出会い、2日後に地球を爆破することを告げられました。何をして過ごしますか?

これについて、パンピーの生徒たちはつまらない回答ばかりするのだが、一人だけ洒落た回答をするミステリアスな男子がいて...... という話。このミステリアス男子の回答、「こりゃモテるわ」という感じで好きだった。ただ、他の生徒たちが、「100万ドル当選と言っても、税金でこれだけ取られるはずだから、手元にはこれぐらいしか残らなくて......」とか超絶くだらない議論を始めるシーンがもっと好き。

この映画は1988年のものだが「高校という空間がいかに狭苦しく生きづらいか」ということが非常によく描かれていると思う。僕も高校時代はとにかく息苦しかった。今思うと、馴染めない空間に毎日9時間も晒されるのやばいっすよね。職場だったら即転職しろという話になるけれど、学校はそうもいかないのが大変ですね。

「この学校は社会の無関心によって歪められたのではなくて、学校こそが歪な社会そのものだったんだ」

いいですねー。

8/27(火)

昨日から仙台に来ている。

我が職場にはリフレッシュ休暇なるものがあって、有給とはまた別に3日間休みを取ることが可能である。そしてこの3日は出来るだけ続けて取ることが推奨されているらしい。旅行などに行けとのこと。今回はその2日分を使った。

仙台にはずっと前から行きたい行きたい思っていたのだが、なかなか行く機会に恵まれずここまで来てしまった。今回急遽、行ける時に行ってみようと思って行ってみた感じ(前日に決心した)。

簡単な旅行記を残します。

東北大学(片平キャンパス)

仙台駅から徒歩圏内に、東北大学片平キャンパスがある。東北大学も前から行ってみたかったので、ようやく訪れることができた。

片平キャンパスは、理系の研究所系がいくつかと、事務の本部棟などがあるらしい。この感じは大阪大学の吹田キャンパスに似てるなーと思った。

もし東北大事務職員として就活するならこのキャンパスに来るんだろうなと。違ったらごめん。

東北大学博物館が無料で入れたので行ってみた。東北大学の歴史がわかる。面白い。

東北大学は、片平キャンパスから比較的近いところに青葉山キャンパスと川内キャンパスがある。てっきり、駅近の便利さを活かして、後から片山キャンパスを作ったのかと思ったが、そうではないらしい。先に片平キャンパスがあり、後から青葉山・川内キャンパスができたとのこと。段々駅から遠くなってくのは珍しい気がしないでもない。

大学ファンドのあれに選ばれた系のニュースは、ぱっと見では掲載されてないようだった。今後の東北大学、どうなっていくんでしょうね。

片平キャンパスの後は青葉山・川内キャンパスを目指す。シェアモビリティの自転車をレンタルした。川が綺麗。仙台、自然豊かでいいところですね。

東北大学(川内キャンパス)

川内キャンパス。猪が出るらしい。東北大学だなあと感じた。

熊の目撃情報も多数寄せられてるらしい。

総合図書館。一瞬だけ中に入ったが、かなり「市の図書館」という佇まいだった。他の国立大学の図書館でこんな垂れ幕が下がってるところ、あまり見ないと思います。そこも市の図書館っぽいなーと感じた。

それと東北大学は、建物がどれも新しいと思った。普通に綺麗である。しばしば東北大の人から、東北大は山の中にあり近くに店や施設がなんもないと聞いていたので、全体的に古びた感じなのかと思ってた。が、実際はかなりハイカラなキャンパスである印象(分からんけど)。確かに、飯屋やコインランドリーなどは本当に何もなかったが、名古屋大なんかよりは建物がよほど立派だった。フリスビー投げられそうなスポットも多かったです(最近フリスビーにハマりすぎてやばい)。

近くに仙台城跡もあったのでついでに見に行った。

仙台城はいろいろあって、今は跡形もないらしい。伊達政宗が関ヶ原以降に居を構えた城であるが、火事によって消失したり、明治時代に取り壊し令が出たりしたらしい(現地の解説では「心無い俗吏によって破壊された」とあった)。

お城は今となっては楽しい観光資源だが、当時は反逆の予兆や不穏因子になってしまったりして、なかなか残すのが難しいんだなーと感じた。確かにこんなところに籠城されたらどうしようもない。しかし仙台城は空襲でも焼けたらしい。そう考えると空からの攻撃、強すぎる。

仙台城跡からは、仙台の街が一望できる。よい。

夕飯は宿の近くの居酒屋で食べた。

今回は一人旅だったが、旅行先で夜に居酒屋で一杯引っ掛けるのが、かねてよりの夢だった。

いつからの夢かというと、松本に旅行して以来の夢。学部4年のときにゼミ合宿で松本に行ったことがあるのだが、その時はゼミのメンバーが全く仲良くなく、自分も4年生は一人だったため、夜は一人で出歩いていた。その時に行ったのが「松本つなぐ横丁」。いろんな飲み屋があって、かつ観光客も多く、自分がどこから何用で来たか〜的な話をしている人が多かった。僕は社会人ではなかったので、お金もあまりなく、せこい飲み方しかできずに帰ってしまった。が、この時から、働いて自分で稼ぐようになったら、旅行先の居酒屋で一人で飲んでやろうという夢があった。それが叶った。無駄話終わり。

このお店は夕飯兼ちょい飲みにちょうどよかった。餃子もうまかった。しかしビールが若干高かった。

勾当台公園 野外音楽堂

2日目。仙台といえば伊坂幸太郎というイメージがあり、伊坂作品で出てきた場所をちょっと巡りたいと思った。が、ググった感じではあまり出てこず、行ってみたのは上記の「勾当台公園 野外音楽堂」のみ。

こちら、どの作品で出てきたか、みなさん分かりますでしょうか。ヒントは映画です。

正解は映画版『ゴールデンスランバー」』でした。堺雅人がここで無実を訴えました。この映画を観たの中学生の時なので「そんなシーンもあったなあ」という感じ。

伊坂作品には中学生の時にめっちゃハマった。『オーデュボンの祈り』から入って、『ラッシュライフ』『アヒルと鴨』『陽気なギャング』『重力ピエロ』『死神の精度』『チルドレン』『フィッシュストーリー』『終末のフール』 『砂漠』あたりを読んだ。結構読んでるな。

高校時代に『モダンタイムス』を読んで、なんかよくわかんねえなと思って伊坂作品からは離れてしまった。個人的に、小説で一番好きなのがオーデュボンで(最初に読んだ作品なので思い入れが深い)、映画だとフィッシュストーリー。ただ今読み返すと違うかもな。

話戻って勾当台公園、喫煙注意系の貼り紙が至る所にされていた。確かに大量の喫煙者のいる公園だった。

ここで無実を声高に主張しに行ったら、喫煙者しか聞いてなかったらちょっと面白い。

仙台はもう木々が色づき始めている......?

メディアテック

仙台メディアテック。公園から近かったのでついでに寄ってみた。市民ホールのような感じで、市民の交流企画なども開催されつつ、3・4階が図書館になっている。図書館はおしゃれで綺麗だった。

どうも館長があの鷲田清一らしく、哲学カフェとかもやっていた。ちょっと企画展示を見てみたが、こちらはユース向けということで、10代・20代の任意の参加者が「友達とは何か」「才能とは何か」「多様性とは何か」といったテーマで議論していた様子(簡単な議事録が残されている)。割と面白かった。

こういう場にもし自分が参加したとすると...... と考えると、きっと思ったことや感じたことをありのままに話すのではなく、まずは用語の意味や用法を整理しようとか、あの人はあまり会話に参加できてないから話を振ってみようとか、そういう「交通整理」的な役割に終始するんだろうなと思う。悪い癖でございますね。

こういう場で思ったままのことを言ったり、個人的経験を話したりするのが苦手で、なぜかというとスルーされたり軽くあしらわれたりすると悲しくなるから。他の人のはウケがいいと、やはり僕自身の経験なんて何の価値もないな.......などと考えてしまう。だから議論の整理などを頑張ってしまうが、そうすると、整理のしようのない突飛な意見や個人の暴走に対して、かなり冷淡になってしまうので、こういうのに優しい人こそ、本当に心の優しい人なんだろうなと思ったりする。何の話?

ちなみに、今は松島に向かう途中の電車でこの文章を書いています。

牛タン 司

牛タンは「司」という店で食べるとよいと聞いたので、ほぼ開店と同時ぐらいに行ってみた。平日昼なので流石にすんなり入れたが、出る頃には行列ができていた。人気店。

普通にうまかった。

ちなみに、なぜ仙台で牛タンが有名なのかと言えば、牛タン焼きの発祥の地だかららしい。登場したのは戦後だとか。こういう名物の由来を調べて披露するのが結構好き。

松島

そのあとは松島に行くなどしたが、風が強すぎて島に渡れず、ほとんどただ歩いただけだった。一応瑞巌寺などにも行ったが、歩き疲れてあまり情報が頭に入ってこなかった。そんなこんなで、仙台旅は終了。この文章は帰りの新幹線やまびこで書いており、この後は寝ます。雑でごめん。

仙台は伊達政宗の街だったな、、、どこに行っても伊達政宗の名前を目にしたと思う。

8/29(木)

労働労働労働労働労働労働労働労働忍耐_!_

残業残業残業残業残業残業残業残業悪鬼_!_

*「旅行に行っていたせいで仕事が溜まっており、残業続きである」の意

*『覚悟のススメ』単行本6巻 作者コメントをパクった。

以上!!!

いかがだったでしょうか。8月はブログ更新のモチベをだいぶなくしてしまい、全然かけませんでした。改めてすみませんでした。

これから涼しくなって、過ごしやすくなってくれるといいなと思います。次回、またお会いしましょう。それでは。

— あいだた (@dadadada_tatata) September 2, 2024

ども!! 去年まで、毎月月末になると、その月の振り返り記事というものを書いていました。↓がその記事です。

毎月25日ぐらいになったら構想を練り始め、月の最終日に合わせて更新していたのですが、次第に書くことがなくなってきてやめてしまいました。

が、以前こうした日記系のコツとして、知人から「毎日Twitterなどを開くタイミングで、ちょっとずつ下書きに書き溜めればよい」という話を聞いており、今月はちょっとそれを試していました。ので、今日はそれを放出します(ただしだいぶ加筆修正あり)。7月の振り返りとなります。あまり読む価値はないです。

7/7(日)

都知事選終了

- 都知事選終。以下、感想の書き残し。小池百合子当選は予想通りだったが、石丸2位がだいぶ驚き。蓮舫に勝つとは。石丸慎二はtiktokをうまく使って若年層にアピールしたとあったが、自分は文字媒体の情報しかチェックしておらず、動画とかは一切見てなかった。政見放送も見ていなかったので、ちゃんと見ておくべきだったかなと思う。特にtiktok。やはり世の情勢を知るためにも、tiktokをはじめて、パンケーキを食べる動画をアップロードすべきか。

- noteに七夕ネタを更新。noteは暇なときに投稿しているが、はてブロよりも読者の反応がわかりやすいのがよいかも。これからもライトなネタを投稿していきたい。

大阪・京都観光

- 7/6、7は大阪・京都観光。大阪では大阪城と大阪歴史博物館へ

- 大阪城には初めて行った。が、中身が思ったより全然「城」ではなくちょっと残念。完全に博物館だった。しかも展示ケースが暗くて視力弱者に優しくなかったな、、、前に行った彦根城などをイメージして行ったが、むしろあそこまで「城」としての中身が残ってるほうが珍しいのだとか。

- 大阪歴史博物館にも行った。難波宮の歴史などを見られたのが面白かった。おそらく、大阪の土地の歴史が最も熱かったのがヤマト朝廷の時代で、次が安土桃山時代だったのではないか。その後、江戸に政治や文化の中心が移ったわけだが、そこで決して廃れることなく町人の街として栄えたのは本当にすごいと思う。

- 京都では、京都文化博物館の「日本の巨大ロボット群像」という展示を見た。全く巨大ロボのことを知らない僕だが(ガンダムもエヴァも観ていない)、かなり楽しめた。

- 巨大ロボットは、普通に考えれば荒唐無稽なフィクションなのだが、魔法などとは違い、ロボットは科学技術の粋であるから、見た者に「未来に起こりうるかも」と感じさせる何かが大事だとのことだった。「存在しうる」と思わせるためには、デザインなどに合理性があった方が良い。そんなわけで、「この形にはこんな意味や意義があるんだ」というのがたくさん込められており、その解釈を読むのが面白かった。

- 話は変わるが、このところ、『劇光仮面』という漫画が大変面白い(シグルイの作者の新作です)。特撮に魅せられた現代人をテーマにした本作だが、ここでも映像作品に対する熱い「解釈」が溢れている。なぜヒーロー戦隊は日本刀などのシンプルな武器ではなく、特殊ギミックのついたニッチな武器で戦いたがるのか? なぜどう見ても敵から目立つド派手な衣装で登場するのか? そういう、一見馬鹿げたことに対して、できるだけ合理的な説明が与えられていく様が面白い。また、特撮で大事なのは、見た者に「現実にあるかも」と思わせることだとあり、そこも巨大ロボット展に通じるなあと思った。

- 結局のところ、「解釈」というものがどこまでも個人的にフェチ。現に"ある"ものから、どんな意味や物語を見出すかというのが、たまらなく面白いところだと思う。単なる答え合わせではなくて、多少の飛躍を含みつつも、全体で見れば筋が通っているような解釈が好きです。

- ちなみに「劇光仮面」、主人公がガチヤベーガンギマリマンで面白いので、是非読んでください。ミカドヴェヒター 漆黒が震えるほどかっこよかったです。

7/13(土)

東京の盆

- この7月の前半は結構忙しかった。今職場では「2年目が1年目に自分の業務を紹介する」という研修が行われており、自分も2年目として準備に追われている(こういうのちょっと書いただけでも身バレを招きそうで本当に怖い)。それだけでなく、今月前半は何かとイレギュラー対応に追われた。イレギュラーが発生すると途端に忙しくなる。飲み会の幹事なども担当し、大変疲れた。

- 東京はお盆が他の地方と違い、7月であることを知る。7/13〜15がお盆なのだとか。なぜなのか? 一説によると「ご先祖様が一斉に帰ると交通渋滞が発生するから、東京人だけ気を利かせて7月に帰っている」らしい。ほんとかよ→嘘でした。正確には、明治時代に暦を新暦にする際に、東京だけ対応がよかったのだとか。(ソース)

- 可愛いは正義だが、可愛すぎは罪(何の話?)。

7/16(火)

仕事に保身を持ち込むなという話

- 某アプリでちまちまと「ラーメン発見伝」を読んでいる。今日はその感想。167話「店員採用の条件は何!?」。藤本のセリフでこんなのが出てくる。

「〔あの店員たちは〕保身第一で責任は一切負いたくなく、そのためにお客とマトモなコミュニケーションを取りたくない類の人間なんだ」

- 客に対しててきとうなあしらいをした店員を批判した言葉だが、これは仕事をしてると「わかるなあ」と感じる。何か顧客から要望があった際に、その顧客に積極的にコミュニケーションを取って問題を聴き取ろうとするのではなく、最初に「自分にとっての面倒くささ」を気にする感じ。まず自分の保身のことや内輪での立ち回りのことに気が向いて、顧客のことは二の次になる。これは働いていると、周りでよく感じるところ。こういうの本当にどーーなんだろうなあと思う。

- これからは「全力で働かなくていい時代」「全身全霊で働くのをやめよう」ということが言われているが、その中で「カスタマーと真摯に向き合う」というのはどう評価されるんだろうなと思う。ほどほどに働く、ということの中に、「ほどほどに面倒事を避ける」というのもやはり含まれるんだろうか。例えば、「あえてカスタマーサポートの問い合わせ方法を分かりづらくして、担当者の負担を減らす」という戦略も取れるわけだが(一時期のAmazonが完全にこれだったが、最近は対応がよくなったと感じている)。こういう、顧客にとっての使い心地よりも身内にとっての負担減を優先する態度は本当にどうなの?? と思ってしまう。他だと「メールをもらったらすぐにでも返信しろ」というのは負担が大きいのであれだが、かといって「相手から催促が来るまでは放置してもOKと考える」というのはどうなのなど(職場には本当にこういう人いる)。もちろん程度の差はあるだろうが、やっぱり我々、できるだけ顧客に向き合うべきではないかと思う。あなたはどう思いますか??

- もう少し続けると、先月漫画「医龍」も読破した。秋葉原に献血に行ったときに全部読んだ。献血、皆さん行きましょう(献血行ってるマウント)。医龍でも、「仕事に自分や組織の保身を持ち込むな」という話がしきりにされている。手術室に保身を持ち込む医者は、危篤の患者を前にしても自身の評価や査定を気にしてしまい、患者の命を最優先にしなくなってしまうからとか。ただ、医龍の朝田は明らかに「全身全霊で働き過ぎ」であり、このバランスを取るのが難しいところ。自分の最近の仕事の悩みでもある。

7/21(日)

名古屋来訪

@名古屋大学(工事中)

- 名古屋に遊びに行きました。この1ヶ月で、北海道・大阪京都・名古屋に旅行に行きました。この名古屋が6月のボーナス旅行の最終弾です。楽しかったーーー。

- 旅行に行くときは、誰かに会いに行くという場合が多い。今回の旅行は3つとも「現地で旧友に会う」というものだった。住む場所の離れた友人と定期的に会うようにしているのは、数ある僕の有徳な行為の中でも、最も優れた徳であると思う。みんなも昔の友人に、積極的に連絡を取ろう。

- ちょうどこの頃読んで、一番印象に残っている記事。会いに行くだけでなく「会われに行く」というのは積極的に使いたい表現だと感じた。確かに我々、いつ死ぬか分からんしな。今回の名古屋旅行は、名古屋の友人に会いに行っただけでなく、名古屋という街そのものに「会われに行った」という感覚も強い。この僕が昔住んでた街に帰ってきてやったぞ的な。成長したところを見せてみろ的な。名古屋に怒られるかもしれない。

@川名公園。昔よく行った。いい公園だが、この日は暑すぎて人がまったくいなかった。

@名古屋のCOSTNA(コストコの再販売店)

- 一番の衝撃は、昔住んでいたアパート(愛知県名古屋市昭和区前山町1丁目8−1)の隣に、**コストコの転売店再販売店ができていたこと**。コストコの会員じゃなくてもコストコの製品が買えるお店。これは、すごい。自分が住んでいた5年前にできてほしかった....... 少し立ち入ってみたが、ここで宅飲みの買い物とかしたらテンション爆上がりですよ。

- スピッツの曲に「アパート」という曲がある。_「君のアパートは今はもうない。だけど僕は夢から醒めちゃいない」_と始まる歌だが、なんとなくこの歌は、「元カノが住んでたアパートを見に行ったけど、そのアパートはもう取り壊されてなくなっていた。しかし自分はあの頃から何も前に進めていない」という歌かと勝手に思っている。

- この歌に感化されて....... というわけではないのだが、僕も「昔自分が住んでたアパートの周辺」に行くのが好きである。今もまだあのアパートがあるかどうか見に行ってしまう(あくまで自分のですよ)。今回も名古屋で見に行ったし、京都の時も北白川の銀閣寺のあたりに足を運ぶ。そこで「ここに弁当屋があったなあ」とか「あの謎の店、まだあるんだ」とかを確かめるのが楽しい。久しぶりに訪れる土地は、いろいろ変わってくれていた方が「出て行った感」があり感慨深い。地元についてもそうで、よく「地元に帰ると何も変わってなくて安心する」という声を聞くが、僕の場合は完全に逆で、何も変わっていないと「自分が出ていっても何も変わっていないじゃないか」とちょっと寂しくなる。だから、久しぶりに行った時にいろいろ変わってくれていた方が、時の流れを感じられてよい。君のアパートも今はもうない方がいいかもな。

- 名古屋では特に観光もせず、ただ昔の友人と駄弁っていた。7月は他の日も、久しぶりに大学時代の友人の家に遊びに行ったが、大学生の時みたいに宅飲みしたりスマブラしたりボドゲしたりアルティメットチキンホースするのが一番楽しいかも。フリスビーも楽しい。名古屋でも夕方涼しくなってから投げまくった。

- 社会人になってから、キャバクラや風俗に行ったという話も周りでよく聞くようになったが、結局フリスビーが一番楽しいと思う。

@日比野。やたら細い居酒屋を眺めたりもした。

7/29(月)

小説「サクリファイス」を読んだ

- 7月は久しぶりに小説を読んだ。近藤史恵の2008年文庫化の小説。めちゃくちゃ面白かった。

- 先月、漫画「かもめ☆チャンス」についての記事をちょっとだけ書いたが、これについて調べているとき、同じくロードレースを舞台にした作品として名前が挙がっていたのが本作だった。タイトルは知っていたが、ロードの小説だとは知らなかった。ついでに表紙がロードの写真なのも買ってから気付いた。

- 少し話は変わって、映画「マンチェスター・バイ・ザ・シー」が大好きなのだが、個人的にフェチなのが(またフェチの話)、「心に深い傷を負った男が、それでもなんとか藻掻くように生きる」という話。同じ理由で漫画「サルチネス」とかも好き。上の「かもめ☆チャンス」もそうですね。

- で、本作も、主人公が失恋の痛みをずっと抱えている。そしてその痛みと付き合いながらロードレースに挑む姿が描かれている。そこがまず好きポイントだった。かつ、ロードレースの醍醐味である「アシスト」という存在に焦点が当てられていて、ずっと一貫して「自己犠牲」がテーマとなっている。僕は凡俗な人間なので、小説でも分かりやすくテーマが一貫していた方が好き。本作は非常に読みやすく、それでいて大変面白かった。おすすめです。先に「かもめ☆チャンス」を読んでおくと、視覚的にもロードレースのことが分かりやすくなるので、近所に快活クラブがある人はぜひ読んでおこう。

7月のプレイリスト

中でもおすすめの一曲

Mustard Service / (Your Cat) Don't Stand a Chance

以上!!

久しぶりに、月の振り返り記事を投稿してみました。いかがだったでしょうか。

このスタイルでやってみて分かったのは、結局のところ修正やリライトが結構大変だということです。月末にその月にあったことをいちいち思い出さなくてもよいのは利点ですが、見出し付けたり日本語直したりと、手直しが結局大変でした。ので、次月もやるかどうかは正直分かりませんが、できるだけ頑張っていこうとは思います。(あと、こうして振り返り記事を書こうとすると、あのことも書こうこれも書こうとなりがちですが、そこはメモしていた範囲のみに留めました)

この7月は本当に暑くて大変で、かつコロナもまた流行り始めていました。ぜひ皆さん体調に気をつけて、猛暑真っ盛りの8月に備えましょう。嫌だ。もう暑いのは嫌だぁっぁぁぁ。。。。。それでは。