kimilab journal (original) (raw)

「開発好明 ART IS LIVE ―ひとり民主主義へようこそ」展の関連プログラムとして開催された、「39(さんきゅー)アートの日トーク」に参加してきました。

「39(さんきゅー)アートの日」*1とは、アーティストの開発好明さんが、2001年3月の「パーフェクト・ワールド」展(東京・現代美術製作所)の会期中に発案し*2、現代美術製作研究所ディレクターの曽我高明さんに声をかけて始動した「アートの記念日」である。

「39アートの日」は2002年3月の「20周年」をもって休止し、現在は行われていない。今回は、開発好明さんのこれまでの仕事の1つの「柱」としての「39アートの日」にスポットライトを当て、「39アートの日」の始動やその展開に深くかかわったゲスト陣によるトークが行われた。

2024年7月6日、読売新聞オンラインで「国立国会図書館のゲーム3300点、利用は2年間で16件と低迷…「ゲーセン化」懸念しPR控え」と題する記事が公開されました。

同記事によると、国立国会図書館では2022年6月より、同館が所蔵するゲーム資料の一部、3,300点を、試験的に館内でプレイ利用できるようにし始めたものの、2年間でその利用件数がわずか16件にとどまっているとのこと。

なぜ、そんなにも利用が低迷しているのでしょうか?

もちろん記事内にもあるように、(試験的な提供開始期間であるために)広報がほとんど行われてこなかった、というのも理由のひとつかもしれません。一方で、資料へのアクセスの困難さや、利用条件のハードルについても、1つ1つ、何がどのような意味でハードルとなりうるのかを考えていく必要があるでしょう。

そのため、今回、格闘系司書さんとともに、「図書館総合展2024」でその成果を発表することを目的として、国立国会図書館所蔵のゲーム資料に関する調査を行ってみることにしました。

具体的な調査報告は、図書館総合展2024の企画内で発表する予定ですが、ここでは、実際に、館内プレイ利用をするために、わたしが何をどのように調べ、行ったかについて報告します。

■目次

- 「じゃあ、行ってみよう!」と家を出る前に

- 利用条件というハードル

- 館内プレイ利用可能な所蔵資料情報にアクセスするためのハードル

- 「国立国会図書館サーチ(NDL)サーチの「詳細検索」をひらく

- 「ジャンル・形式用語」の「コンピュータゲーム」にチェックを入れる

- 調べたい・探したい目的に応じて、リスト表示形式を変える

- 利用したい資料が館内プレー利用可能かどうかを確かめる

- 「閲覧許可申請書」というハードル

- 調査研究資料としてのゲーム資料とはどうあるべきか

「じゃあ、行ってみよう!」と家を出る前に

先に伝えておきますと、国立国会図書館所蔵のゲーム資料を館内プレー利用するためのハードルはそれなりに高いので、記事だけを見て、なんの下調べも用意もなく、国立国会図書館に足を運んでみても、おそらく、ゲーム資料の館内プレー利用はできないでしょう。

ゲーム資料の提供が行われている「国立国会図書館 音楽・映像資料室」のページを見れば、基本的な利用申請の流れはわかりますが、ゲーム資料を館内プレー利用するために必要な具体的条件はわからないですし、そもそも、音楽・映像資料室備品として何のプレイ機が用意されているのかもわかりません。

読売新聞の記事に「プレイステーション(PS)1~3だけだったゲーム機に、PS4やPSポータブル」も加えたと記載されているので、ここから備品としてPS1~4およびPSPがあることがわかりますが、館のページからはこの情報はわからないようです。

おおまかな館内プレイ利用の仕方の流れについては、松田真(ゲーム寄贈協会代表理事)さんの「国会図書館でゲームをプレイしてきた」が参考になります。

水戸芸術館現代美術ギャラリー内ワークショップ室で開催された、「ほんでたいわ部」による企画「アーティストが書いた本を読んでみる 第3弾~大竹伸朗『カスバの男:モロッコ旅日記』」に参加してきました。

「ほんでたいわ部」は、「知らなかった本と出会おう。そしてダイアローグ(対話)を通じて、より深く本を読んでみよう」をコンセプトとして活動する、大人の「部活動」。

水戸芸術館では、2013年3~4月に開催された「高校生ウィーク2013」のときに、「3人寄れば『ブカツ』の提案ができる」という「ブカツ」創設ルール(?)のようなものが作られ、「あそビバ部」や「汚部屋研究会」「制服部」といった、謎ブカツが爆誕していたが、それから10年、2023年秋の「アートセンターをひらく 2023-地域をあそぶ」展では、本展の企画のなかで、だれもが「3人よれば『部活動』の提案ができる」ようになった。

「ほんでたいわ部」とは?

「ほんでたいわ部」は、そのなかで誕生した「部活動」のひとつである…とわたしは理解している。

「ほんでたいわ部」は、「アートセンターをひらく2023」での「水戸にちなんだ小説を読もう!」(2023年8月6日)、「ホラーでちょっと涼しくなりませんか?」(2023年8月11日)、「アーティストが書いた本を読もう!第1弾~森村泰昌 『芸術家Mのできるまで』」(2023年9月17日)から始まり、「実写・劇場アニメの原作となった本を読もう!」(2023年10月11日)、2023年11月~2024年1月にかけて開催された「対話について考える」第1~3回など、月に1回のペースで活動を続けてきた「部活動」だ。

2024年1月~3月には、水戸芸術館「ケアリング/マザーフッド」展と関連した図書を読む「ABC読書会」、2024年5月には、同展関連企画「ほんでたいわ部「ケアリング/マザーフッド展―あれから―」」を開催している。また現在開催中の「山下麻衣+小林直人 他者に対して、また他者と共に」展の関連企画として、今年8月3日に「植物と本」というテーマの回も開催していたようだ。

わたしが参加したのは、「アートセンターをひらく2023」期間内に開催されていた「アーティストの本を読もう第1弾~森村泰昌 『芸術家Mのできるまで』」、2024年3月に開催されていた「アーティストが書いた本を読んでみよう第2弾~赤瀬川源平『少年とオブジェ』」に続く第3弾で、今回は、大竹伸朗『カスバの男:モロッコ旅日記』をみんなで読むことになっていた。

アクティブ・ブック・ダイアローグ(ABD)(R)と、わたしの衝撃体験

「ほんでたいわ部」では、**アクティブ・ブック・ダイアローグ(R)**の手法を用いて、文字どおり、「みんなで」本を読んでいく。

「アクティブブックダイアローグ」の正式な進め方は、公式サイトの「アクティブ・ブック・ダイアローグ(R)の進め方の流れ」に詳しい。

「ほんでたいわ部」では、こんな感じで進められていた。

- オープニング:自己紹介や今の気持ちの共有をしたのち、ファシリテーターによる活動の紹介、今日の流れの説明が行われる。

- 本1冊を参加者数で割り、裁断し、各パートにわける:目次とおおよそのページ数をもとに、おおよそ同じくらいの分量になるように、本1冊をわける。「わける」というのは概念的な話ではなく、物理的に裁断する!

- 担当パートを決める:反れぞの参加者が読むパートを決める。

- 参加者それぞれ担当パートを読み、要約シートをつくる:40分くらいで、割り振られたパートを読みつつ、画用紙サイズのシートに、プレゼン用の要約シートを作っていく。要約シートの書き方は、人それぞれ。要約内容を過剰書きにする人もあり、キーワードを書く人もあり、イラストを描く人もあり…といったかんじ。なお枚数もバラバラで、わたしは2シートくらいで作成していたのだけど、キーワードごとに1シート×8シートくらいでまとめている人もいた。

- 「リレー・プレゼン」:参加者が作成した要約シートを、壁(ボード)に貼って、冒頭を担当した人から、要約した内容を、1人5分で説明していく。

- 「ダイアローグ」:全体を聞いて、気になったこと・気づいたことなどを共有したりしつつ話し合う。

- エンディング:今日の会を通して得た感想を共有する。

わたしは、某新古書店で、新潮文庫の栞ひもがサクッと切り取られることにすら、「うおおぉぉぉぅ」と思う人間なので、本が裁断されるのを目の前で見るというのは、なかなかの衝撃体験である。

しかし、美しく裁断された「本の一部」が手元に届いてみると、それはそれでひとつの小冊子というか、抜刷のようなものとして受け入れられるような気もして、興味深い。

アクティブブックダイアローグ:裁断された書籍

共通言語をつくる読書会

今回、わたしが参加したのは、たまたま、「アーティストが書いた本を読もう!」という回で、その対象が、大竹伸朗『カスバの男:モロッコ旅日記』だった。

だからこそそのような感想を持つのかもしれないけれど、美術館(水戸芸術館現代美術センター)という場で、かつて、そこで個展を開催したことのあるアーティストが書いた本を読むことは、過去に出会ったそのアーティスト自身あるいはそのアーティストの作品のことをみんなで思い起こしながら、共通言語を生み出していくことにつながっていきそうだ、と思った。

そういえば…と思い出してみると、わたしは水戸芸術館での「大竹伸朗展 ビル景 1978-2010」展を、「セッション!」での対話を通じて観ていたのだった。

そのときに「セッション!」での大竹展鑑賞を通じて考えた「見えること」と「見えないこと」の境目のことであったり、2022年11月~2023年2月にかけて、国立近代美術館で開催されていた大竹伸朗展の「音」ゾーンの展示のことなどを思い出していた。

このときの同行者が、「音」ゾーンをうろうろしていたところ、なんの予告もなく(?)ご本人が現れて、おもむろにステージで演奏をしていたらしい…とかいう、都市伝説みたいな話も含めて。

ステージ@大竹伸朗展

書籍のなかの言葉は、読み手の独特な記憶と結びついて、新たな発見を生み出す。

アーティストの書いた書籍は、そのアーティストの作品のことを知らなければ読む意味がない!なんて、さらさら思わないけれど、かつてどこか別の時期に、そのアーティストの作品に出会った経験を持つ人たちも含めて、本のなかの別々の箇所を読み、そこでひっかかった言葉を共有していくと、その人が、そのアーティストの作品にどのような出会い方をしてきたのか、までが透けて見えてくる気がする。

そして、それを言葉にして共有し、対話していくことで、これからまた作品と出会っていくための言葉が生み出され、それが共有され、「みんなでともに、作品について話せること」の幅が広がり、豊かになっていく気がする。

わたし個人は、アーティストの書いたエッセイを読んだり、トークイベントを聞いたりするのが苦手なほうである。なんとなく、作品の見方の「正解」のようなものを提示されてしまう気がして、それが怖いのだ。だからこそ、アーティストの本を、みんなが好き勝手に読み、それを共有するという仕掛けのなかで、アーティストの書いた本を読めることはとてもありがたかった。

そういう本や、言葉との出会い方もあるのだ。

言語文化教育学会(ALCE)の恒例企画のようになってきた、「トガルための100作品」のためのお気に入り紹介トーク&対話企画。

2024年度は「『トガル』ための評論対話」というタイトルで、この企画が行われました。

わたしはなぜか、初回開催から毎年登壇していて、2022年度「『トガル』ためのビブリオバトル」で、TRPG「ダイアレクト(Dialect)」を、2023年度「かえってきた『トガル』ためのビブリオバトル」で、ヴィジュアルノベルゲーム「7 days to end with you」をご紹介してきました。

テーブルロールプレイングゲーム(TRPG)にしても、デジタルゲームにしても、ゲームプレイにそれなりに多くの時間がかかるものばかりだったので、今回は気軽にプレイできるテーブルゲームを紹介しよう、と思い立ち、わたし自身が5年近く「普及委員会」としてかかわっている、辞書ゲーム「図書館たほいや」をご紹介することにしました。librarytahoiya.wixsite.com

8月3日・8月4日にかえつ有明中・高等学校を舞台に行われた、第3回リアル脱出ゲーム甲子園(本選)と、その前日(8月2日)に行われたテストプレイ会に行ってきました。テストプレイ会に「プレイヤー」として参加するほかは、ずっと「見学者」としての参加です。

昨年8月に開催された第2回リアル脱出ゲーム甲子園は、残念ながら本選に参加できず、準備日に高校生たちが、本選に向けて準備をするさまを見学するだけだったので(昨年は、テストプレイ会もなかった)、本選に立ち会うのは今年がはじめて!

本選大会だからこそ見られる、「魔法」とすら思えるような奇跡、リアル脱出ゲーム甲子園というイベントがもつパワーのようなものを目撃することができました。

第3回リアル脱出ゲーム甲子園

- 「リアル脱出ゲーム甲子園」とは

- そして、「第3回リアル脱出ゲーム甲子園」!

- 「自動販売機からの脱出」がもたらしたもの

- 「繰り返しのデザイン(iterative design)」が教えてくれること

- 「繰り返しのデザイン(iterative design)」のなかでつくられる物語

近藤銀河(2024)『フェミニスト、ゲームやってる』(晶文社)を読みました。

書店に並びはじめてからかなり早い時期に、本書と出会い、「この本…わたしが買わなきゃ、だれが買う!?」と、妙な使命感にかられて、すぐに入手したのですが、ひとつひとつのゲーム批評記事を、ゆっくりのんびり、味わいながら読んでいたら、1か月半もかかってしまいました。

本書に対する感想やレビューを見ていると、本書のなかで紹介されているたくさんクィアなゲームたちよりも、すでに広く知られている「有名なゲーム」をこれまでとは異なる視点から、批評している記事が、多くの人の心を打っているようです。

その評価のなかには、はっきりと「フェミニズム(理論)」あるいは「クィア(理論)」の視点からゲーム批評を行っていることを高く評価しているものもあるようですが、わたし自身は、「フェミニズム」「クィア」といった大文字の理論に基づいて批評を行っているようなゲーム批評よりも**、「フェミニズム現象学」*1**のようなアプローチで、すなわち、ある固有の身体と感情をもち、それらを時にはもてあましながらゲームと向き合い、ゲームをプレイしてきた「わたし」個人としての経験から紡ぎ出されるような批評の方が好きでした。

本書のなかには、著者である近藤銀河さん自身のゲームプレイの経験、そこで自身が感じてきた違和感やあきらめ、ためらいのようなものが率直に語られている箇所があります。これら、著者自身の具体的な経験を通じて見出された考察は、わたし自身がこれまでにゲームプレイを感じていたいろいろな違和感に気づき、言語化するためのきっかけを与えてくれるように思えました。

そしてそのような、個人の具体的な語りにもとづく記述の延長戦上に、これまで知らなかった、クィアなゲームたちの紹介があり、そのゲームプレイのなかで著者自身が感じたであろう「光」のようなものが共有されることで、読者である私たちも、心ときめくような期待を感じることができる。「自分は、これからも、ゲームをプレイしていっていいんだ」「ゲームプレイを語っていくことができるんだ」と思える。――そんな感覚がありました。

本書の「おわりに」には、フェミニストとしてゲームをプレイし語ることの困難について書かれています。

著者の近藤さんがおっしゃるように、「ちょっとしたことにも罵詈雑言が飛んでくるような状態ではフェミニストとしてゲームをプレイすることを発信したり語り合ったりするのは難しい」(p303)状況があります。

わたし自身は、どの程度の人たちがこの言葉に共感するかはわかりません。ゲームプレイに対する典型的な言説とは異なる語りをしたい、と思う人は、そもそもそれほどいないのかもしれません。

私自身は、自分自身がゲームプレイが得意でなく、ほとんどのデジタルゲームをクリアできていないこともあり、またゲーム世界のなかでうろうろと彷徨ったり、そのなかでいろいろな発見をしたりすることそのものが「面白い」と思うような人間だったので、ゲームを語ろうとする場面で、いつも、そのような困難に直面してきました。

どんなに、「わたし」という個人のゲームプレイの経験を語ろうとしても、その声や語りがまったく届かない。いつの間にか、それはゲームというコンテンツの話になっていて、彷徨っていることそのものの経験をいくら語っても、それは「『成功ルート』に、たどりつけない失敗者」の経験として片付けられてしまう。価値のないものとして、むしらされてしまう。

誰とどのような語りをしていても、いつの間にか、「標準的」だったりあるいは「成功的」であったりするプレイだけが唯一絶対のゲーム経験としてみなされ、その視点からのみで、特定のゲームの意味や価値が語られてしまう。……そういう言説の場に受けたときの傷が、ずっと、自分のなかに、残り続けていたように思います。

以前、バトラーとして登壇した、デジタルゲーム関連本ビブリオバトルでは、まさにそのような場の1つであったように思います。

そのようななか、本書が『ピクミン4』のプレイを断念した経験に基づくゲーム批評(「かくして私は収奪と救済に失敗する」)から始まるのは、いろいろな意味で、わたしにとって画期的なことでした。

この『ピクミン4』のゲーム批評の存在そのものが、(そしてそれが本書の冒頭に位置づけられていることが)高らかに宣言しているように、プレイに「失敗」すること、途中で断念することも含めて、すべてがゲームプレイという実践であり、そのゲームプレイが達成された、というそのことそれ自体が、そのゲームの意味であり価値であるのに。そのことそのものが、なぜか、いつも忘却されてしまう。

本書は、あらゆる個人が行うあらゆるゲームプレイの実践とそこから見出される意味、それについての語りを、全面的に肯定します。それが、どんなにマイナーな経験であっても、「フェミニスト」としてゲームをプレイする、というのは、まさにそういうことであるはずなのです。

今、わたしは、あらためて、もう一度、ゲームがプレイしたい!と、思っています。

ここにいる、他ならぬ「わたし」自身としてゲームをプレイすること。そこからすべてが始まるのだ、と。

さあ、ゲームをしよう!そして、わたし個人の経験を語りはじめよう!

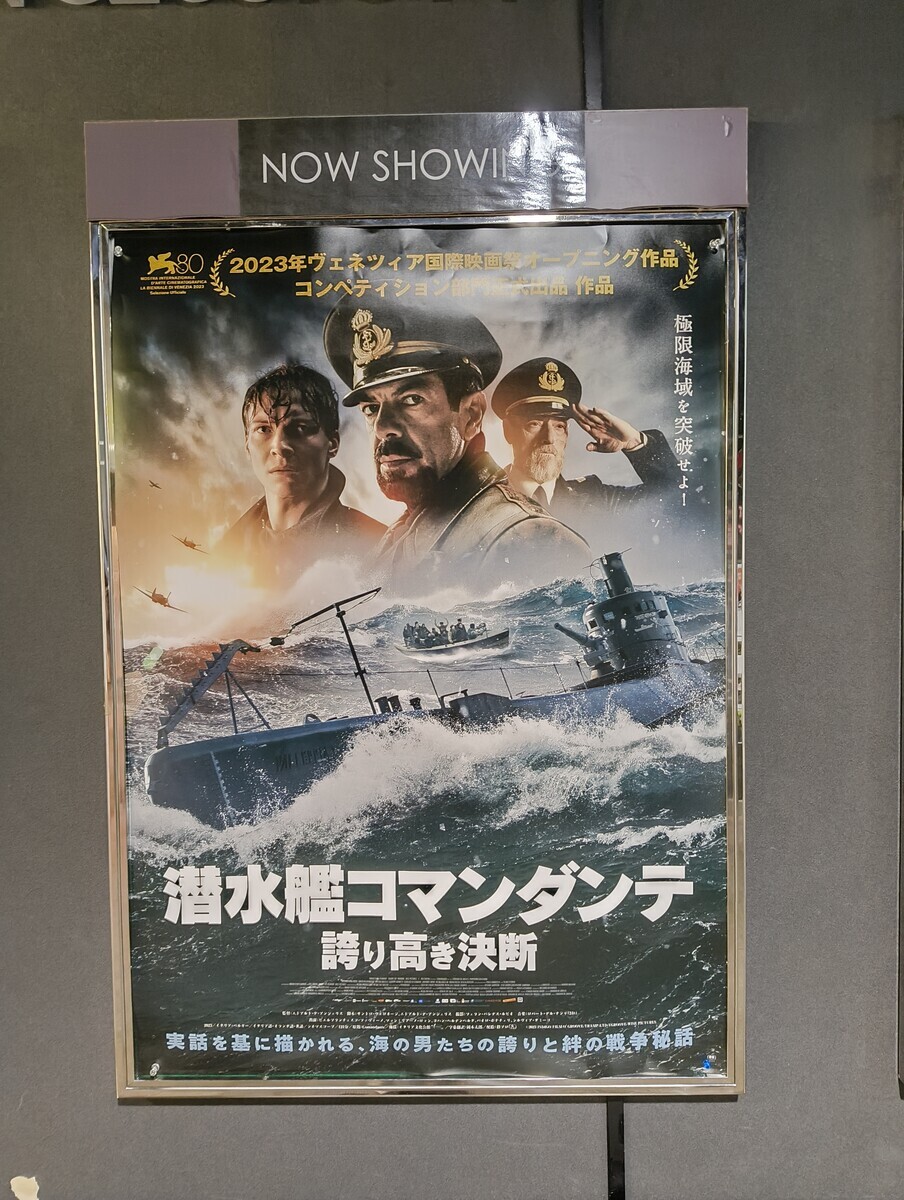

7月5日から公開開始したイタリア映画『潜水艦コマンダンテ 誇り高き決断』。第二次世界大戦中にイタリア海軍で活躍した潜水艦コマンダンテ・カッペリーニ をめぐる実話をもとにした映画である。

第二次世界大戦中に起きた出来事をベースにした映画であり、おそらく「戦争映画」として括られる映画であろう。それは間違いない。

しかしこの映画は、「戦争映画」であるとと同時に間違いなく、「食(グルメ)映画」でもある。

「予告編」とは別に公開されている、この「本編映像」を観てほしい。

そもそも「予告編」と並行して事前に公開される本編映像に「ニョッキをおいしそうに食べる乗組員たち」が選ばれていること自体が、示唆的である。

そして、なんとこのシーンの麗しいことよ!

ニョッキがあれば、戦争で生じるあれやこれやのつらいことなんて、すべて解決してしまうのではないか?とすら思える映像だ。

「本編映像」として公開されるこのシーンも、本映画において重要なシーンであることは間違いないが、それ以外にも「食」が映画の重大な局面を動かす重要なものとして用いられるシーンがある。

もっとも重要でインパクトのあるシーンは、潜水艦の料理担当がイタリア国中の料理名をひたすら唱えあげながらスープ(と見せかけたただの水だったと思われる)を配るシーンだろう。

映画のエンディングでもクレジットが流れる中、このときの料理長の「声」が流れる。(すごく不思議なエンディングだ!)

イタリア中にある料理のすべての名前を一つ一つ唱えあげていく、というその行為が、この映画全体のコアとなり、あらゆるシーンを、あらゆるエピソードをつないでいる…そんなことを思わせる仕掛けだ。

この映画では、「戦争ですから」の一言で、どんな非道な行為も許容されてしまうような状況のなかで、さらに言えば、人道的に振る舞おうとすることが「規律違反」とされ罰せられるような時代状況のなかで、人はいかに人道的でありえるのか、ということを、現在行いうる限りのあらゆる想像力(とそれを駆動しうる装置)を使って探求されている。

映画を撮影するために、本作では「潜水艦コマンダンテ」そのものを造るところから始める。当日の状況をできる限り再現するなかで、戦争という極限的な状況を再現し、そのなかで、人を人として見るような契機が起き、人道的な選択がなされる可能性を、真剣に探ろうとしているのだ。

その真摯な探求の結果として導きだされた答えが、「食」をめぐる行為であり、「食」名前であったのだ、ということ。

この事実は、とても重い。

文化も宗教も異なる人びと(その違いは同じイタリア軍の兵士たちの中にも辛辣なレベルで存在する)となんとか共に暮らし続けること、「敵」(や、敵かもしれない相手)か同じ人間であることを信じつづけ、暴力や攻撃を避けつづけること。

それを可能にしたのが、「食」であるのだとしたら、私たちは、この映画の導き出したその結論を、信じてみてもよいのではないか、と思う。

「潜水艦コマンダンテ 誇り高き決断」ポスター