Ижора | это... Что такое Ижора? (original) (raw)

У этого термина существуют и другие значения, см. Ижора (значения).

| Ижора | |

|---|---|

Флаг ижоры Флаг ижоры |

|

| Самоназвание | ижора, карьялайн, инкеройн, ижоралайн,(ижор. inkeroin, ižora, ižoralain) |

| Современный ареал расселения и численность | |

Всего: 500 — 1 300  Россия:266 (2010 г.)[1], 327 (2002 г.)[2][3] Россия:266 (2010 г.)[1], 327 (2002 г.)[2][3]  Ленинградская область:169 (2010 г.)[1], 177 (2002 г.)[2] Ленинградская область:169 (2010 г.)[1], 177 (2002 г.)[2]  Санкт-Петербург:53 (2002 г.)[2] Санкт-Петербург:53 (2002 г.)[2]  Карелия:24 (2002 г.)[2] Карелия:24 (2002 г.)[2]  Московская область:8 (2002 г.)[2] Московская область:8 (2002 г.)[2]  Новгородская область:7 (2002 г.)[2] Новгородская область:7 (2002 г.)[2]  Мурманская область:7 (2002 г.)[2] Мурманская область:7 (2002 г.)[2]  Эстония:62 (Перепись 2000)[4] Эстония:62 (Перепись 2000)[4]  Ида-Вирумаа :… Ида-Вирумаа :…  Таллин :10 (Перепись 2000)[4] Сомнительно: Таллин :10 (Перепись 2000)[4] Сомнительно:  Украина:812 (перепись 2001)[5] Украина:812 (перепись 2001)[5]  Республика Крым:788[5] Республика Крым:788[5] |

|

| Язык | ижорский, русский |

| Религия | православие, лютеранство |

| Входит в | финно-угорские народы |

| Родственные народы | карелы, вепсы, финны, ингерманландцы, эстонцы, водь |

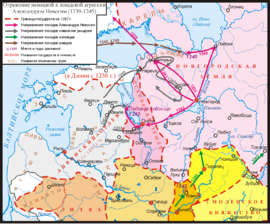

Карта 1239—1245

Ижорский костюм конца XVIII в. Рисунок Туманского

Ларин Параске

Ижо́ра (ижо́рцы, самоназвание ижора, инкеройн, ижоралайн, карьялайн, ижор. inkeroin, ižora, ižoralain) — финно-угорский народ, в древности — основное (наряду с водью) население Ижорской земли. До середины XX века сохраняли свой язык и некоторые своеобразные черты материальной и духовной культуры (в одежде, пище, жилище и др.). В отличие от лютеран-ингерманландцев, проживавших на тех же землях, исповедовали православие. К настоящему времени почти полностью ассимилированы, количество говорящих на родном языке — несколько сотен человек.

Содержание

- 1 Расселение

- 2 Язык и проблема ассимиляции

- 3 История

- 4 Экономика

- 5 Антропологический тип

- 6 Культура

- 7 Известные ижоры

- 8 Примечания

- 9 Литература

- 10 Ссылки

- 11 См. также

Расселение

Современные представители ижоры проживают в основном в Ломоносовском и Кингисеппском районах Ленинградской области. Их по переписи населения 2002 в России было зарегистрировано 327 человек, из которых 177 в Ленинградской области. Наибольшее число ижорцев (43 человека) проживало в деревне Вистино[6].

Интересная ситуация сложилась после распада СССР — Всеукраинская перепись населения 2001 года зафиксировала проживание на Украине 822 ижорца — то есть больше, чем на их исторической родине — из которых только 2 (то есть 0,2 %) назвали ижорский язык родным. Причём 788 (96 %) из них живёт в Крыму[7]. Эти результаты тем более вызывают удивление, что по предыдущей переписи 1989 года на Украине насчитывалось всего 9 ижор[8].

Помимо этого в Эстонии перепись 2000 г. зафиксировала 62 ижорца, из которых назвали родным ижорский язык 19 чел. (31 %), русский — 39 чел. (62 %), эстонский — 3 чел. (5 %). В Таллине из них проживает 10 ижорцев[4].

Также в Эстонии перепись 2000 г. зафиксировала 358 ингров («ingrian, ingerisoomlased»), относящихся к финнам-ингерманландцам[4].

Язык и проблема ассимиляции

Язык — ижорский прибалтийско-финской подгруппы финно-угорской ветви уральской семьи. Наиболее близок карельскому и финскому языкам.

Ижорский язык произошёл от древнекарельского языка-основы. В начале XX века исследователи отмечали сравнительно плохое знание ижорами русского языка, несмотря на то, что почти всё население издавна было обращено в православие и носило русские фамилии, имена и отчества. Правда, ижоры не сохраняли отцовскую фамилию, а носили фамилию по имени деда.

По Всероссийской переписи населения 2002 года 362 чел. владеют ижорским языком, что больше чем самих ижорцев (327 чел.)[9]. Это связано, видимо, с ассимиляцией ижорцев, что привело к осознанию ими себя, например, русскими, но с сохранением знания ижорского языка, или с увлечением малым языком теми же русскими в научно-просветительских и иных целях.

По переписи 2002 года в Ленинградской области из 177 ижорцев владеют ижорским языком лишь 94 чел. (53 %), русским — 83 чел. (47 %)[10].

Ижорский язык включен в 2009 году ЮНЕСКО в Атлас исчезающих языков мира как «находящийся под значительной угрозой исчезновения». Однако в Интернете существует самоучитель ижорского языка, написанный московским лингвистом-любителем и энтузиастом ижорского языка В. Чернявским.

В настоящий момент в районе компактного проживания последних ижор продолжается строительство портов и промышленных зон в Усть-Луге и Вистино, что грозит окончательно стереть этот малый народ с этнографической карты России.

Для сохранения культурного наследия народа создан краеведческий ижорский музей в деревне Вистино. В нём выставлены предметы ижорского быта: одежда и утварь, часть экспозиции посвящена традиционному и современному рыболовству. В деревне Горки существует фольклорный ансамбль «Шойкулан лаулат», исполняющий песни и частушки на ижорском языке, молодежная фольклорная группа в Вистино исполняет ижорские песни, записываемые у старожилов[11]. В Петербурге ижорские песни исполняет фолкгруппа коренных народов «Корпи». В Центре коренных народов Ленинградской области проводятся курсы по изучению ижорского языка.

История

Первые датированные упоминания о народе ижора приходятся на середину IX века, так согласно Иоакимовской летописи, когда жена Рюрика Ефанда родила сына Ингоря, тот «даде ей обещанный при море град с Ижорой в вено»[12], одноко происхождение этого источника, в основном, признаётся в науке сомнительным. Поэтому первым несомненным упоминанием об ижоре стоит всё же считать упоминание второй половины XII века в булле папы Александра III к шведскому первому Упсальскому епископу Стефану, написанной между 1164 и 1189 годами, где говорится о язычниках инграх, которые полстолетия спустя уже признавались в Европе сильным и даже опасным народом. Эти опасения были обоснованны: с XIII века ижора выступает вместе с новгородцами и подвластным им племенем емь. Именно с XIII века в русских летописях появляются первые упоминания об ижоре. В этом же веке Ижорская земля под названием Ингардия впервые упоминается в Ливонской хронике Генриха в 1221 году в связи с походом сакаласких эстонцев. В 1228 году русские летописи сообщают об участии ижоры в разгроме вторгшегося в Ладогу отряда финского племени емь («Последь же оставъшеся Ижеряне устретоша их бегающе, и ту их избиша много, а прок их разбежеся, куды кто видя»). На рассвете июльского дня 1240 года старейшина Ижорской земли Пелгусий, находясь в дозоре, обнаружил шведскую флотилию и спешно послал доложить обо всем Александру, будущему Невскому.

Очевидно, что в это время ижоры были ещё весьма близки этнически и культурно с карелами (в то время упоминавшимися в русских летописях как племя корела), проживавшими на Карельском перешейке и в Северном Приладожье, севернее ареала предположительного распространения ижор, и это сходство сохранялось до XVI века.

Довольно точные данные о численности населения Ижорской земли впервые зафиксированы в Писцовой книге Водской пятины 1500 года, однако этническая принадлежность жителей при переписи не показывалась. Традиционно считается, что жителями Корельского и Ореховецкого уездов Водской пятины, в большинстве имевшие русские имена и прозвища русского и карельского звучания, являлись православными ижорами и карелами. Очевидно, граница между этими этническими группами проходила где-то на Карельском перешейке, и, возможно, совпадала с границей Ореховецкого и Корельского уездов[13].

В 1611 году этой территорией завладела Швеция. За 100 лет вхождения данной территории в состав Швеции многие ижорцы покинули свои селения. Лишь в 1721 году Пётр I после победы над Швецией включил этот край в Петербургскую губернию Российского государства. Во время ревизии 1732 года в Ингерманландии насчитали 14,5 тысяч «старожилов ижорян». В середине XIX века ижоры насчитывалось 17 тыс. человек, в 1926 — 16,1 тыс. человек.

В конце XVIII, начале XIX веков русские учёные начинают фиксировать этно-конфессиональный состав населения ижорских земель, тогда уже вошедших в Петербургскую губернию. В частности, к северу и к югу от Петербурга фиксируется наличие православных жителей, этнически близких финнам-лютеранам — основному населению этой территории. Первоначально северных «православных финнов» исследователи считали карелами, а южных — ижорами, но уже Пётр Иванович Кёппен и тех и других отнёс к ижорам. Он же зафиксировал основной ареал их расселения. Северные ижоры к середине XIX века проживали, в основном, на юге Карельского перешейка, вокруг искусственно созданных «сёл» Троицемяки и Матокса, в районе Лахты, а также в Выборгской губернии, в волостях Рауту и Саккола (в северной части, впоследствии выделившейся в волость Метсяпирти). Южные ижоры проживали в основном в Полужье, а также на Сойкинском полуострове[13].

Динамика численности ижоры

Экономика

Главным занятием прибрежных жителей стало рыболовство. Писцовые книги начала XVI века отмечают рыболовство, «положенное в оброки», а в списке податей часто значится рыба — «курва» (возможно, так называли корюшку). В XX веке промысел корюшки и салаки оставался главным для ижор.

Население восточных ижорских деревень, лучше знавшее русский язык, уезжало в Санкт-Петербург: мужчины уходили на фабрики и в мастерские, работали извозчиками, девушки шли в няньки.

Среди ижор было немало прекрасных плотников, во многих деревнях ткали полотно, плели из прутьев корзины и другую домашнюю утварь.

Антропологический тип

Ижоры — представители европеоидной большой расы, её восточно-балтийского типа, который характеризуется слабой монголоидной примесью. «Часть ижоры особенно светлоглаза, есть много светловолосых, часто цвет волос русый, у мужчин сильно развита борода, рост средний — 164—167 сантиметров, но выше, чем у местных русских»(У местных русских 174 см.).

Культура

Характер ижоры заметно отличался от соседних народов. Ещё в XVIII веке Ф. Туманский писал: «…примечается у них лукавство в великом почтении; они проворны и гибки»; но вместе с тем у них не отмечено злобы, праздности, напротив, ижоры «наблюдают чистоту».

Костюм

Первые описания одежды ижоры встречаются в трудах исследователей XVIII века. Одежда девушек не отличалась от одежды замужних женщин, разница была лишь в причёске и форме головного убора. Особого покроя головной платок — саппано — замужние женщины должны были носить всю жизнь, не снимая ни днем, ни ночью. Основным элементом нательной одежды была холщовая рубаха «рятсиня» сложного покроя, скреплявшаяся у ворота фибулой — «большою серебряною овального образа пряжкой… иногда вызолоченною, осыпанною каменьем или жемчугом». Рубахи были необычайно богато украшены сложным тканым орнаментом и вышивкой. Поверх рубахи надевали очень своеобразную одежду: два полотнища (каждое напоминало род передника на одной лямке). Одной из древнейших частей ижорской женской одежды был «спинной пояс». Он представлял собой носимую сзади широкую полосу сукна с подвешенными «змеиными головами» (раковинами каури), украшенную прекрасными узорами из разноцветного бисера, золотым и серебряным позументом и двумя полосами из раковин каури. Такие украшения имели важное магическое значение в обрядах и обычаях.

Свадьба

Выбор невесты осуществлялся лишь по желанию жениха. Ижорская свадьба, как и у многих народов Восточной Европы, была двухходовой; после венчания невеста возвращалась к своему отцу, а жених — в свой дом, где каждый со своими родственниками, дарящими подарки, праздновал свадьбу по отдельности. На следующий день жених с родичами ехал за невестой, а после угощения, пения «отъезжей» песни все ехали в дом жениха. Затем садились за свадебный стол. Невеста за стол не садилась, а стояла и кланялась на обе стороны, приглашая гостей к угощениям. Некоторые исследователи считают, что после свадьбы молодая жена брила волосы на голове и отращивала вновь косы только после рождения первого ребенка. Песни и причитания сопровождали все ижорские обряды, некоторые из которых сохранялись до середины XX века.

Фольклор

Фольклор ижоры известен нам по устному народному творчеству — песням-рунам сказителей-рунопевцев. Удивительно, что этот небольшой по численности народ сохранил в своей памяти общий с карелами и финнами эпос (известный широкому читателю как Калевала), отдельные части которого оказались известны только ижорским рунопевцам. Одна из самых известных ижорских сказительниц — Ларин Параске (Прасковья Никитина), проживавшая на рубеже XIX и XX века на Карельском перешейке, также славился исполнением рун Онтропо Мельников.

Топонимы и гидронимы

- Ижорская возвышенность на западе Ленинградской области.

- Ижора — деревня в Веревском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области.

- Ижора — деревня в Елизаветинском сельском поселении Гатчинского района Ленинградской области.

- Малая Ижора — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области.

- Большая Ижора — посёлок на южном берегу Финского залива, в Ломоносовском районе Ленинградской области.

- Ижорское озеро — находится в районе Большой Ижоры.

- Ижора — река, левый приток Невы, по ней — Ижорские заводы и Ижорский бульвар в городе Колпино.

- Большая Ижорка — река, приток Ижоры.

- Усть-Ижора — посёлок городского типа с ж/д станцией Ижоры в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

- Новая Ижора — посёлок городского типа в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории МО посёлка Шушары.

Известные ижоры

- Пелгусий (Пелгуй, Пелконен) — старейшина Ижорской земли. Предупредил Александра Невского о приходе шведов в 1240 году

- Ларин Параске — сказительница рун

- Онтропо Мельников — рунопевец

- Волков, Фёдор Андреевич (1898—1954) — Герой Советского Союза

- Рассадин, Валентин Иванович — профессор, доктор филологических наук.

Примечания

- ↑ 1 2 Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года

- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Всероссийская перепись населения 2002 года. Архивировано из первоисточника 21 августа 2011. Проверено 24 декабря 2009.

- ↑ По переписи 1989 г. в РСФСР было 449 ижорца ([1])

- ↑ 1 2 3 4 Статкомитет Эстонии Национальный состав населения Перепись 2000 г.. Архивировано из первоисточника 27 августа 2011. ([2])

- ↑ 1 2 Всеукраїнський перепис населення 2001. Русская версия. Результаты. Национальность и родной язык. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011.

- ↑ http://std.gmcrosstata.ru/webapi/opendatabase?id=vpn2002_pert База микроданных Всероссийской переписи населения 2002 года

- ↑ Перепись населения на Украине 2001 года (укр.)

- ↑ Всесоюзная перепись населения 1989 года. Национальный состав населения по республикам СССР. Демоскоп. Архивировано из первоисточника 27 августа 2011.

- ↑ Всероссийская перепись населения 2002 г. Языки России

- ↑ Всероссийская перепись населения 2002 г. Население коренных малочисленных народов по территориям преимущественного проживания и владению языками

- ↑ Изучение ижорского языка в интернете

- ↑ Татищев В. Н. История Российская. Т. I. М.; Л., 1962. С. 110

- ↑ 1 2 Крюков А. Ижоры Карельского перешейка в XX веке. «Нет родной сторонки краше…» Сборник статей и материалов просветительской конференции, посвящённой 170-летию со дня рождения и 100-летию со дня смерти великой ижорской сказительницы Ларин Параске.

Литература

- Конькова О. И. Ижора. Очерки истории и культуры. 248 с., илл. СПб, 2009.

- Конькова О. И. Орнаменты ижор и финнов Западной Ингерманландии. 80 с., цв. илл. СПб, 2010.

- Прибалтийско-финские народы России/Отв. ред. Клементьев, Е. И., Шлыгина, Н. В. — М.: Наука, 2003. — (Народы и культуры).

- Jokipii, Mauno (toim.): Itämerensuomalaiset: Heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Jyväskylä: Atena, 1995. ISBN 951-9362-80-0.

- Kuronen, Aira: Inkerikot: Historia, uskonto ja perinne. Onkamo: Kannaksentie, 2008. ISBN 978-952-92-4372-3

- Inkerin bibliografia // toim. J. Elomaa. Helsinki,1981.

- Золотарев Д. А. Этнический состав населения Северо-Западной области и Карельской АССР. Л.,1927.

- Кёппен П. Селения, обитаемые ижорами в С.-Петербургской губернии // Ученые записки императорской Академии Наук по I и III отделениям. Т.II, вып.3. СПб.,1853.

- Федоров И. Т. Расселение ижоры в XIX—XX вв. // Советская этнография. 1983. № 5.

- Конькова О. И. Ижора и корела: проблема ранней дифференциации // Русский Север. К проблеме локальных групп. СПб., 1995.

- Конькова О. И. Исследования ижорских средневековых могильников. Итоги и перспективы // Современное финно-угроведение. Опыт и проблемы. Л., 1990.

- Лаанест А. Об этногенезе ижорского народа по данным лингвистической географии // Проблемы этнической истории и межэтнических контактов прибалтийско-финских народов. СПб., 1994.

- Моора А. Х. и Х. А. Из этнической истории води и ижоры // Из истории славяно-прибалтийских отношений. Таллин, 1965.

- Седов В. В. Ижора // Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М., 1987.

- Лаанест А. Ижорские диалекты. Таллин, 1966.

- Laanest A. Isuri keele ajalooline foneetika ja morfoloogia. Tallinn, 1986.

- Porkka V. Ueber der ingrishen Dialekt mit Berucksichtigung der ubrigen ingermanlandischen Dialekte. Helsinki, 1885.

- Янсон П. М. Национальные меньшинства Ленинградской области. Л., 1929.

- Габе Р. М. Материалы по народному зодчеству западных финнов Ленинградского округа // Западнофинский сборник. Л., 1930.

- Гаген-Торн Н. И. «Бабий праздник» у ижор Ораниенбаумского района // Этнография. 1930. № 3.

- Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов. СПб.,1776. Т.1.

- Конькова О. И. Ижора // Мы живем на одной земле. Население Петербурга и Ленинградской области. СПб.,1992.

- Прыткова Н. Ф. Одежда ижор и води // Западнофинский сборник. Л., 1930.

- Успенский Д. Ингры, ваты, ягрямя и саволаксы // Финский вестник. 1845. Т.2, отд.4.

- Ушаков Н. В. Традиционное жилище финноязычных народов Ленинградской области нач. ХХв. // Современное финно-угроведение. Опыт и проблемы. Л.,1990.

- Шлыгина Н. В., Конкка У. С. Водь, ижора и финны Ленинградской области // Народы Европейской части СССР. М.,1964. Т.2.

- Языков Д. О финских жителях С.-Петербургской губернии // Русский исторический сборник. М.,1840. Т.4.

- Inkeri. Historia. Kanssa. Kulttuuri. Helsinki, 1991.

- Sjogren A. Uber die finnische Bevцlkerung des St.-Petersburgischen Gouvernements und uber der Ursprung des Namens Ingermanland. SPb.,1833.

- Öpik. E. Vadjalastest ja isuritest XVIII saj lopul. Tallinn, 1970. (в работе опубликована на русском языке этнографическая часть рукописи Ф. Туманского «Опыт повествования о деяниях, положении, состоянии и разделении Санкт-Петербургской губернии»).

Ссылки

- _Карта расселения народов Европы в IX веке._УНПК Орловский Государственный Технический Университет

- Ольга Конькова. Ижора. //«Пчела», № 34, 2001.

- Чернявский В. М. Ižoran keel (Ittseopastaja) / Ижорский язык (Самоучитель)