Философия | это... Что такое Философия? (original) (raw)

«Каждый человек хотя бы изредка занимается философией.»

Картина Алмейды Жуниора (англ.)русск. «Девушка с книгой», XIX век.

Филосо́фия (φιλία — любовь, стремление, жажда + σοφία — мудрость → др.-греч. φιλοσοφία (дословно: любовь к мудрости)) — дисциплина, изучающая наиболее общие существенные характеристики и фундаментальные принципы реальности (бытия) и познания, бытия человека, отношения человека и мира[2][3][4]. Предмет философии включает в себя как изучение всеобщих законов развития мира и общества, так и изучение самого процесса познания и мышления, а также изучение нравственных категорий и ценностей. К числу основных философских вопросов, например, относятся вопросы «Что первично — материя или сознание?», «Познаваем ли мир?», «Существует ли Бог?», «Что такое истина?», «Что такое хорошо?» и другие.[5][6]

Хотя иногда философию определяют более узко, в качестве науки с определённым предметом изучения,[6] такой подход встречает возражения современных философов, настаивающих на том, что философия представляет собой скорее мировоззрение, общий критический подход к познанию всего сущего, который применим к любому объекту или концепции.[7][8] В этом смысле каждый человек хотя бы изредка занимается философией.[7][прим. 1]

Философия фактически существует в виде множества различных философских учений, которые противостоят друг другу, но при этом и дополняют друг друга.[9]

Философия включает в себя множество предметных областей, начиная от метафизики, эпистемологии, этики, эстетики, политической философии и философии науки вплоть до философии дизайна (англ.)русск. и философии кино (англ.)русск..

Те области познания, для которых удаётся выработать ясную и работоспособную методологическую парадигму, выделяются из философии в научные дисциплины, как, например, в своё время из философии выделились физика, биология или психология.[7][10]

Содержание

- 1 Сущность философии

- 2 Сегментация философии по предмету изучения

- 3 Сегментация по философским школам. История философии

- 3.1 Зарождение философии

- 3.2 Древнегреческая философия

* 3.2.1 Ранняя греческая философия

* 3.2.2 Классическая греческая философия

* 3.2.3 Эллинистическая философия - 3.3 Древнеиндийская философия

- 3.4 Древнекитайская философия

- 3.5 Мировая философия в IV — XVI вв.

* 3.5.1 Христианская философия

* 3.5.2 Философия на Ближнем Востоке

* 3.5.3 Философия в Индии и на Дальнем Востоке

* 3.5.4 Философия эпохи Возрождения - 3.6 Философия Нового времени

* 3.6.1 Французское Просвещение

* 3.6.2 Материализм и идеализм

* 3.6.3 Эмпиризм и рационализм

* 3.6.4 Иммануил Кант

* 3.6.5 Послекантовский немецкий идеализм - 3.7 Континентальная философия

* 3.7.1 Критика континентальной философии

* 3.7.2 Марксизм

* 3.7.3 Феноменология и герменевтика

* 3.7.4 Нигилизм и анархизм

* 3.7.5 Экзистенциализм

* 3.7.6 Семиотика и структурализм

* 3.7.7 Постструктурализм

* 3.7.8 Философия науки в континентальной традиции - 3.8 Аналитическая философия

* 3.8.1 Критика аналитической философии

* 3.8.2 Прагматизм

* 3.8.3 Совершенствование логики

* 3.8.4 Позитивизм

* 3.8.5 Философия науки в аналитической традиции

* 3.8.6 Философия языка и философия сознания

* 3.8.7 Космизм, трансгуманизм

- 4 Философия в России

- 5 Философия и общество

- 6 Справочная информация

Сущность философии

Точное определение философии является само по себе открытым философским вопросом.[8] Это связано с тем, что и предмет изучения в философии конкретно не определён — философия изучает всё, в том числе и саму методологию познания (в рамках эпистемологии). Разные философские школы, образовавшиеся за время существования философии, зачастую сильно отличались друг от друга методологией познания, и, таким образом, внутри каждой из этих школ можно дать своё собственное определение того, что есть философия. Поэтому в определённом смысле точное определение философии менялось с течением времени.[11]

С другой стороны, у философии существует важный объединяющий принцип — любое философское рассуждение, какими бы неожиданными ни были его посылки, тем не менее строится рационально: осмысленно, в соответствии с некими принципами мышления, например, логикой. Рациональность рассуждения отличает философское мышление от мифологического мышления и религиозного мышления, в котором подразумевается супранатурализм и сверхъестественное, т. е. иррациональное.[12][13][14] Это, однако, не означает, что философия не может существовать параллельно, например, с религией. Напротив, распространены ситуации, когда какая-нибудь религия принималась в качестве предпосылки философской системы, и рациональный философский аппарат использовался далее для развития тех областей знания, которые не были покрыты каноном этой религии.[15] Например, древнеиндийская философия истолковывала Веды, а средневековые философы Европы (Блаженный Августин, Фома Аквинский и другие) истолковывали Библию. Распространены также случаи, когда философское мышление использовалось для попыток доказать справедливость какой-нибудь религии или же, в более общем смысле, доказать существование бога. Например, апологеты старались рационально обосновать христианство.

Помимо логики ещё один приём философского мышления обеспечивает целостность философии. Каждое новое течение в философии, новая идея или новая философская школа соотносит себя с предшествующими философскими концепциями, предоставляя критический анализ (англ.)русск. этих концепций в рамках своей новой парадигмы.[16] Например, знаменитая работа Иммануила Канта, «Критика чистого разума» содержит критический анализ концепций рационализма и эмпиризма. Таким образом, логика и критический анализ являются столпами философского мышления и обеспечивают целостность философии.

Вместе с этим расплывчатость определения философии является её характерной особенностью и отделяет философию от наук. Если философам в какой-то области удаётся совершить прорыв, обнаружив эффективную методологию познания, то эта область обычно отделяется от философии в самостоятельную дисциплину. Так, успешное применение научного метода познания к различным классам природных объектов окончательно отделило от философии часть натурфилософии, которая впоследствии распалась на вереницу естественных наук.[7][17] Например, Исаак Ньютон написал свою фундаментальную работу «Математические начала натуральной философии», будучи, по его собственным представлениям, философом, а в настоящее время известен как физик и математик. Вся англоязычная наука до сих пор сохраняет следы своего родства с философией, например, в том, что во всех её дисциплинах высшая учёная степень носит название «Доктор философии» (англ. Ph.D.).[18]

Сегментация философии

Классическое разделение философии на предметы, дополненное современными разделами

Дальнейшая конкретизация определения философии переходит к описанию её различных отделов.[8] Философия подразделяется по двум основным измерениям: по предметам изучения и по «типам», т. е. по различным школам и концепциям.

Первое измерение выделяет области применения философии.[⇨] Разумеется, провести такое деление можно по разному.[19] Одной из наиболее крупных таких сегментаций является разделение философии на метафизику (вопросы бытия, существования), эпистемологию (вопросы познания) и аксиологию (вопросы ценностей и морали).[11] Иначе, в более классическом варианте, помимо трёх областей, перечисленных выше, в отдельные предметы выделяются также логика (совершенствование рационального философского аппарата) и история философии (критический анализ (англ.)русск. философских концепций прошлого).[8] К Аристотелю восходит разделение философии на теоретическую, практическую и пойэтическую (творческую).[20]

Второе измерение выделяет различные философские школы и методологии.[⇨] Наиболее крупным таким разделением является, например, выделение в отдельный сегмент всей западной философии, т.е. совокупности античной философии и всех философских школ и направлений, впоследствии возникших в Западной Европе и в США, включая, например, немецкую классическую философию, французскую философию и др. Исторически, вследствии языковых и пространственных барьеров, различные философские школы оказывались локализованными внутри конкретных стран и народов, как, например, древнегреческая философия, китайская философия или немецкая философия. Начиная с ХVII века с постепенным развитием глобализации национальные и географические различия стали играть меньшую роль, и различные философские течения, становясь интернациональными, стали получать названия, не привязанные к географии и к культуре, как, например, марксизм, экзистенциализм, и другие. Вместе с этим на сегодняшний день сохраняются некоторые культурно-языковые различия, формирующие различные философские направления. Одним из важнейших таких разделений является разделение современной философии на континентальную философию, включающую в себя главным образом работы французских и немецких современных философов, и аналитическую философию, которая преимущественно развивается в англоязычных странах.[21]

Сегментация философии по предмету изучения

Логика

Т.к. философия состоит из рациональных рассуждений, логика является первичным атрибутом философии. Для анализа различных философских концепций, для их сопоставления друг с другом необходимо проведение критического анализа (англ.)русск. различных философских утверждений и теорий. В связи с тем, что человеческое мышление формулируется текстуально, логика тесно увязана с анализом текстов и языков. Логика формализует текстуальное рассуждение и определяет его формы, которые приемлемы для анализа. Первым шагом к логической формализации рассуждения послужило выявление силлогизмов, или рассуждений вида:

(1) все животные смертны; (2) слон — это животное; следовательно (3) слон смертен.

Корректное использование силлогизмов открывает дорогу для доказательных рассуждений в философии, в математике, в естественных науках или для формализации дедуктивного мышления.[22]

При всей своей кажущейся простоте выделение силлогизмов из обычной человеческой речи произошло не сразу и не везде.[прим. 2] Выделению силлогизмов как способа доказательства способствовало сочетание философии и математики, распространнённое в Древней Греции. Первое формальное изложение понятия силлогизма и простейшей логической системы было сделано Аристотелем.[⇨] Логика Аристотеля оставалась неизменной две тысячи лет, до начала XX века, когда исследования в математике и аналитической философии открыли дорогу для развития логики.[⇨] Была формализована «логика первого порядка» или «логика предикатов», которая к настоящему моменту хорошо изучена. Однако, как оказалось, для полноценного анализа философской аргументации, а тем более естественной человеческой речи требуется применение модальной логики и логик более высоких порядков, в частности логики второго порядка. Кроме этого взаимосвязь формального символического языка и естественной речи исследуют логическая семантика и семиотика. Эти дисциплины в совокупности с модальной логикой более высоких порядков продолжают оставаться областью активных междисциплинарных исследований. Современная логика состоит из нетривиальных, глубоко математических концепций, которые изучаются философами, математиками, лингвистами, а в последнее время ещё и программистами и специалистами в области теории решений и искусственного интеллекта. Логика, таким образом, является как одной из самых древних, так и одной из самых современных дисциплин.[23][24][25]

Теоретическая философия

Метафизика

Метафизика представляет собой самый абстрактный раздел философии, изучающий наиболее фундаментальные, т. н. «вечные» вопросы, связанные с реальностью. Среди этих фундаментальных вопросов в отдельный класс выделяются вопросы, связанные с бытием, и эта часть метафизики называется «онтология». К вопросам бытия в первую очередь относятся такие: «Что в действительности существует?», «Что означает существование?», «Что делает существование возможным?». Более прикладные вопросы бытия включают в себя: «Почему существует мир?», «Существует только один мир?», «Что такое пространство?», «Что такое время?» и др. Хотя понятия онтология и метафизика иногда используются как синонимы, существуют классы метафизических вопросов, которые не связаны с бытиeм напрямую. К таким проблемам относятся вопросы взаимоотношения между целым и частями, вопросы взаимосвязи между причинами и следствиями, вопросы, связанные сo свободой воли и др. Такие вопросы скорее относятся к метафизике, но обычно не к онтологии.[26][27]

Нередко философская система строится вокруг определённого догмата, который она пытается рационализировать. Например, в рамках христианской философии, исламской философии предпринимались попытки доказать существование Бога. Раздел онтологии, который стремится таким образом рационализировать религию называется рациональной или естественной теологией (англ.)русск.. Аналогично, рациональной психологией (нем.)русск. называется часть онтологии, которая выстраивается вокруг убеждения в существовании души отдельно от материального мира. В более общем случае, рационализация любой космологии, называется «рациональной космологией».[26][28]

Ряд философских течений в ХХ веке поставили под сомнение необходимость занятия чистой метафизикой. Например, с точки зрения позитивистов, в особенности логических позитивистов, а также с точки зрения многих представителей естественных наук изучать имеет смысл лишь те вопросы, для которых выполняется критерий верификации. Большинство «вечных вопросов» такому критерию не удовлетворяет, и, следовательно, в чистом виде их рассмотрение бессмысленно. С другой стороны, постструктуралисты, имеющие прямо противоположные представления о науке и верификации, также критикуют осмысленность метафизики, продолжая традицию Хайдеггера и Ницше, считая и метафизику, и философию целиком, и естественные науки лишь «временной абберацией западного сознания».[29][30][31]

Такой сильный разброс позиций критиков оставляет метафизике широкое пространство для манёвра, и в целом в течение последних ста лет интерес к метафизике нарастает.[29][30] Метафизические исследования идут внутри разных областей философии, например, внутри философии науки, философии языка, философии культуры. Современная метафизика представляет собой высокоспециализированную дисциплину, в которой с использованием логики высоких порядков (англ.)русск. происходят попытки отделения от «вечных» вопросов каких-либо разрешимых частей.[26][27]

Философия природы и теория познания

Теоретическая философия включает в себя познание природы и познание самого познания. К первой категории традиционно относится натурфилософия, однако, значительная её часть в XVII — XVIII вв. с концептуализацией научного метода выделилась из философии в естественные науки — физику, химию, астрономию, биологию. Тем не менее, часть природы, связанной с природой самого человека, по-прежнему остаётся в рамках философских исследований, так как ясной парадигмы подхода к этим вопросам в настоящее время не существует. Поэтому философия сознания, философия языка и семиотика в качестве дисциплин философии продолжают поиск понимания процессов, происходящих в человеческом мозге и связанных с человеческим мышлением, которое, главным образом, выражает себя посредством естественных языков.[32][17]

Вторая категория разделов теоретической философии изучает сам процесс познания. Главной областью философии, которая задаётся вопросом «Как мы что-либо знаем?» и «Действительно ли мы это знаем?», является эпистемология (иногда ещё называющаяся «гносеологией»). В настоящее время её основным разделом, сосредоточившим основную исследовательскую деятельность, является философия науки, которая анализирует практику научного метода и пытается ответить на вопросы «Как именно работает научный метод?», «Можно ли формализовать научный метод?», «Действительно ли работает научный метод?».[33] Основные положения философии науки в рамках континентальной философии[⇨] в настоящий момент сильно разнятся с аналогичными положениями в рамках аналитической философии.[⇨] Философия науки, в свою очередь, разделяется на философию математики, философию физики, философию биологии, философию экономики и пр.[34]

Ещё одним важным аспектом изучения самого процесса познания является изучение самой философии. Одним из отличий философии от типичной науки является возможность выхода в мета-позицию по отношению к себе же. Дисциплина метафилософии изучает саму философию со стороны, важнейшей и более разработанной дисциплиной такого рода является метаэтика, которая занимает стороннюю позицию относительно этики.[35]

Практическая философия. Аксиология

Практическая философия фактически представляет собой различные аспекты этики. Этика в самом широком смысле в первую очередь исследует место человека в мире, пытается ответить на вопросы, что такое человеческое счастье, и каким образом оно достижимо. Этика исследует вопросы добра и зла, понятие справедливости, ищет смысл жизни человека. Из этой общей задачи выделяются более конкретные дисциплины.[36][37]

Политическая философия исследует различные существующие политические системы и изобретает новые, философия права исследует в самом широком смысле последствия тех или иных законодательных принципов. Философия истории изучает историю на предмет выявления в ней каких-либо общих принципов, которые можно было бы использовать для совершенствования мира, наконец эстетика стремится понять, что такое прекрасное. Более частные дисциплины включают в себя аксиологию — выработку базовых человеческих ценностей, философию религии — изучение религий по отношению к человеку, философию техники — анализ влияния технического прогресса на человечетство, философию образования — вопросы совершенствования образования и т.д.[38]

В некоторых уголках земного шара практическая философия развивалась значительно раньше, чем теоретическая философия, метафизика или логика. Например, древнекитайская философия почти целиком изучала только вопросы этики и политической философии,[⇨] при возникновении собственной философии в России интерес русских мыслителей также касался в первую очередь практической философии.[⇨]

Сегментация по философским школам. История философии

Зарождение философии

Зарождение философии, формирование рационального философского мышления началось примерно одновременно в VII—VI вв. до н.э. на разных концах земного шара: в Китае, в Индии и в средиземноморских греческих колониях. Возможно, что другие цивилизации этого или более раннего периода уже практиковали философское мышление, однако их философские работы остаются неизвестными. Отдельные исследователи-нефилософы иногда причисляют к древнейшей философии сборники пословиц и афоризмов, оставшиеся от цивилизаций Древнего Египта и Месопотамии,[39] однако такое включение не поддерживается в философской литературе. Вместе с этим культурное влияние этих цивилизаций на греческую цивилизацию в целом, и в частности на формирование мировоззрения ранних греческих философов несомненно.[40][41]

Общим элементом возникновения и развития философии явилось формирование философских школ, состоящих из последователей определённого учения, причём во всех регионах вклад последователей зачастую приписывался основателю школы или школе в целом. Становление индийской философии и греческой философии проходило по схожей схеме, однако индийская философия развивалась значительно медленнее.[42] Китайская философия, развитие которой сдерживал консерватизм общественно-политического устройства общества, развивалась в целом ещё медленнее, хорошо проработанными её областями стали только этика и политическая философия.[40][43]

Древнегреческая философия

Ранняя греческая философия

Греческая философия берёт своё начало в VI веке до н.э. Корни западной философии, истоки рационального мышления и само возникновение слова «философия» связаны с несколькими мыслителями и их школами, которые появились в Греции в этот период. Собирательно все эти философы именуются досократиками, т.е. предшествующими Сократу и в теоретическом, и во временном смысле. Среди самых известных досократиков Фалес, Демокрит, Пифагор и Зенон. Досократики ставили перед собой метафизические вопросы вида «Что такое бытие?», «Существуют ли в реальности границы между объектами?» или «Меняются ли объекты в реальности?», а также создали несколько противоречащих друг другу моделей мира, частично отвечающих на эти вопросы. Главная ценность этих моделей заключалась в новом способе получения знания: рациональное теоретизирование в связке с эмпирическими наблюдениями.[44][45]

Фалес был первым из философов, который использовал редукционизм — попытался выделить внутри сложного окружающего мира какие-либо простые законы или составляющие. Этот метод был в течение следующих 200 лет повторён многими из досократиков, в частности Демокритом и Левкиппом — авторами концепции атомизма, которая оказалось очень ценной философской, а впоследствии и научной концепцией, применяемой и по сей день.[46] Заслуга досократиков также заключается в совершествовании логики, которая ими отрабатывалась не только на философском, но и на математическом материале. Неслучайно, многие достижения элементарной математики и геометрии тоже связаны с именами досократиков.[47] Досократики заложили основу классической античной философии.[48] Пифагор был первым, кто начал использовать слово «философия», хотя ещё в более общем смысле, а не в качестве термина.[45]

Более поздняя группа древнегреческих философов, софисты, проявляла скептицизм в отношении досократиков, искавших истинные ответы на свои вопросы.[49] Софисты верили в релятивизм, в относительность истины и брались красноречиво и убедительно отстаивать любую точку зрения, а также обучали этому своих учеников. Хотя софисты многократно критиковались более поздними греческими философами, они внесли ценный вклад в развитие логики и риторики. Философия в последующие этапы своего развития неоднократно возвращалась к релятивизму в других контекстах.[50][51]

Известные раннегреческие философы подробнее →

| Изображение | Имя | Годы жизни | Описание |

|---|---|---|---|

|

Фалес | ≈640 — ≈546 до н. э. | Фалес жил в греческой колонии Милете, в современной Турции. Путешествовал в Египет и Вавилонию, откуда привёз первичные математические знания, основываясь на которых предсказал солнечное затмение. Фалес — первый известный истории человек, который рационально мыслил по поводу окружающего мира, и со времён Аристотеля употребляется выражение: «философия начинается с Фалеса». Предположил наличие первичной субстанции во всех вещах, и полагал, что это вода.[52] |

|

Анаксимандр | ≈610 — ≈547 до н. э. | Анаксимандр, по-видимому, ученик Фалеса, также жил в Милете. Отверг мысль учителя, что первичная субстанция есть вода, наделял эту субстанцию мистическими свойствами. Полагал, что Земля сооизмерима по размеру с Солнцем, что всё живое тоже постепенно произошло от первичной субстанции, из которых вначале произошли рыбы, а, затем, из рыб — человек. Полагал, что есть несколько миров, которые находятся в вечном движении, стремясь к гармонии.[53] |

|

Анаксимен | 585/560 — 525/502 до н. э. | Анаксимен, возможно, ученик Анаксимандра, последний из известных представителей «Милетской школы». Анаксимен предположил, что первичной субстанцией является воздух, который составляет душу, огонь, а в сгущенном виде — воду и твёрдые тела. Считал, что Земля имеет форму диска. Взгляды Анаксимена повлияли на первых пифагорейцев.[54] |

|

Пифагор | ≈580 — ≈500 до н. э. | Пифагор, родился на о. Самос, путешествовал по Востоку. Поселившись в Кротоне, греческой колонии в южной Италии, основал там школу мистического толка. Именно в этой школе, по-видимому, впервые были изобретены рассуждения-доказательства для математических задач. Например, хотя принцип теоремы Пифагора был известен еще в Вавилоне, в школе Пифагора эта теорема была сформулирована и доказана в общем виде. Пифaгореанцы, таким образом, обнаружили знания, которые можно добывать не эмпирическим путём, а путём рассуждения. Эти открытия оказали большое влияние на философию Сократа и Платона.[55][56] |

|

Гераклит | ≈535 — ≈475 до н. э. | Гераклит жил в Эфесе. Его концепция содержала положения о том, что все вещи состоят из огня, и о том, что всё в мире находится в постоянном движении. Гераклиту принадлежит знаменитое изречение «В одну и ту же реку нельзя войти дважды», которое подчёркивало его представление о том, что «нет ничего вечного, всё становится». Тем не менее Гераклит полагал, что движение огненных частиц не случайное, а содержит стремление к гармонии.[57] |

|

Парменид | 540/515 — ≈450 до н. э. | Парменид родился в Элее, греческой колонии в Италии. Под влиянием пифагорейской школы Парменид попытался понять окружающую действительность не эмпирически, а рассуждением, базировашемся на наборе начальных фактов, которые считал очевидными. У Парменида получилась модель мира, в котором (в полную противоположность Гераклиту) не было никаких изменений, никакого движения. Парменид ввёл в философию понятие «бытие». По преданию Парменид встречался с Сократом и предположительно оказал влияние на философию Платона.[58] |

|

Зенон | ≈490 — ≈430 до н. э. | Зенон жил в Элее и был учеником Парменида. Для того, чтобы подтвердить справедливость утверждений своего учителя, он придумал серию парадоксов-«апорий», которые подтверждали невозможность движения. Самые известные из них — «Ахиллес и черепаха», «O дихотомии», «О стреле» и «О стадионе».[59] |

|

Эмпедокл | ≈490 — ≈430 до н. э. | Эмпедокл жил в сицилийском городе Акрагант. Эмпедокл составил теорию, в которой попытался объединить известные ему натурфилософии своих предшественников. У него получилась теория, которая сходна с современными научными представлениями о мире. Эмпедокл предположил, что существуют 4 основных элемента: воздух, вода, огонь и земля. Сами эти элементы меняться не могут, однако разные их комбинации составляют различные объекты окружающего мира.[60][61] |

|

Анаксагор | ≈500 — ≈428 до н. э. | Анаксагор родился в Ионии, затем переехал в Афины. Одной из его основных заслуг считается привнесение философии в Афины. Анаксагор предполагал наличие основных элементов, хотя полагал их бесконечное деление. Он также полагал сознание одним из базовых элементов, который назвал «нус», и считал, что воздействие нуса на вещество вызвало движение, породившее мир.[62][63] |

|

Демокрит | ≈460 — ≈370 до н. э. | Демокрит, родился в Абдерах, во Фракии, потешествовал по Востоку. Демокрит, по-видимому, многими своими взглядами обязан своему учителю Левкиппу, о котором сохранилось очень мало данных. Таким образом именно Демокрит известен как теоретик материализма, а главное атомизма — теории, согласно которой всё состоит из неделимых атомов. Демокрит считал, что существует много разновидностей атомов, которые различаются по форме, по размеру и по температуре, и различные комбинации этих атомов формируют различные объекты.[64] |

| Протагор | ≈490 — ≈420 до н. э. | Протагор родился в Абдерах и был учеником Демокрита. Однако, Протагор выработал свою собственную философию, отличную от существующих. Протагор утверждал, что «человек есть мера всех вещей», и, таким образом, всё знание относительно. Его учение легло в основу скептицизма, породило много последователей софистов, которые брались аргументировать любое утверждение, а также заложило фундамент для сенсуализма.[65] | |

| Примечание: Критерием внесения в список было развёрнутое описание философа в (Moore, Bruder, 2005). |

Классическая греческая философия

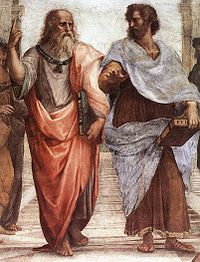

Классическая греческая философия оказала огромное влиние на мировую культуру. Эта философия в основном связана с именами трёх людей: Сократа, его ученика Платона, и в свою очередь ученика Платона — Аристотеля. Вклад Сократа в основном связан с его методом (англ.)русск., который заключался в представлении философского вопроса в виде диалога двух сначала несоглашающихся друг с другом философов, один из которых в конце-концов, исчерпав аргументы против, соглашается со своим оппонентом. Метод Сократа являлся прелюдией к формальному критическому анализу (англ.)русск. иной философской концепции и использовался Платоном, который публиковал свои сочинения в виде диалогов.[66][67]

В свою очередь Платон и Аристотель оказались в числе самых влиятельных людей на Земле.[68][69][70] Основная заслуга Платона заключается в его теории идей (англ.)русск., которая сформулирована в его самом известном диалоге «Государство». В теории идей Платон противопоставляет материальные объекты идеальным «формам» или «идеям» этих объектов, которые существуют где-то в возвышенном мире. В философии Платона материальные объекты — лишь ущербные подобия идеальных форм, ниспосланных свыше, подобно теням реальных объектов из Мифа о пещере.[71] Таким образом Платон сформировал важнейшее направление в философии, которое позже назовут идеализмом.[72] Богатство идей, изложенных в трудах Платона, в совокупности с формированием направления идеализма сделали философию Платона настолько значительной, что один из философов ХХ века, Альфред Уайтхед даже назвал всю остальную западную философию «чередой примечаний к Платону».[прим. 3] Философия Платона получила название «платонизм» и несколько веков развивалась как самостоятельное направление, перейдя впоследствии в неоплатонизм.

Заслуги Аристотеля перед мировой культурой носят несколько иной характер. Аристотель систематизировал накопленные в Греции философские знания в новой форме, которая заложила стандарты научной литературы. Его труды включали последовательное изложение логики, метафизики, этики, риторики, а также греческой натурфилософии: космологии, физики, зоологии и др. Работы Аристотеля явились квинтэссенцией греческой философии, появившейся на закате древнегреческой цивилизации, и стали стандартом в некоторых областях знаний на века, а в некоторых — на тысячелетия.[73] Аристотель ввёл в обращение сопутствующую терминологию, которая впоследствии вошла почти во все языки, включающая такие понятия: «категория», «Определение (дефиниция)», «силлогизм», «посылка» и «вывод», «субстанция», «вид» и «род», «аналитический», «диалектика» и другие.[74][75] Аристотель многие века пользовался незыблемым авторитетом и в Европе, и на Ближнем Востоке, где его называли просто «Учитель».[76]

Параллельно с систематизацией материала Аристотель изложил свою собственную философскую парадигму, выраженную, в частности, в учении о четырёх причинах (англ.)русск. и теории универсалий (англ.)русск., которая отличалась от философии Платона большей привязкой к материальному миру. В частности, «универсалии» Аристотеля порождались самими материальными объектами, в отличие от «идей» Платона, «ниспосланных свыше». Аристотель полагал, что знания можно получить с помощью наблюдений и опыта, а Платон вслед за Сократом считал, что все знания уже существуют, и человек их «вспоминает», а не приобретает. Философия Аристотеля получила название аристотелизма и многие века практиковалась в Европе и на Ближнем Востоке.[77]

Эллинистическая философия

После Платона и Аристотеля в Греции, а затем в Римской империи продолжали своё развитие несколько философских школ и течений, основанных на греческой философии, включая неопифагореизм, платонизм, а также перипатетиков,[прим. 4] продолжающих философию Аристотеля.[78] Скептики выражали и развивали идеи софистов о невозможности приобретения истинных знаний о мире.[79] Среди новых течений этого периода выделялся стоицизм — этическая концепция, схожая с китайским даосизмом, отождествляющая источник гармонии в мире с принятием естественного порядка вещей и, соответственно, рекомендующая стоически переносить все повороты судьбы.[80][81] Наконец, ещё одним важным течением этого периода стал неоплатонизм. Известный философ этого периода идеолог неоплатонизма Плотин (III век н.э.) возражал против антропоморфности Бога, утверждая, что таким образом у Бога, который должен быть всемогущим, в результате человекоподобия появлялись бы границы возможностей. Как следствие, в неоплатонизме происходит сближение между монотеистическим всемогущим богом и миром идей или форм Платона, что сделало возможным частичную интеграцию идей Платона в христианство и другие монотеистические религии.[82]

Древнеиндийская философия

Древнеиндийская философия зародилась из традиции толкования Вед, древнейших текстов традиции индуизма. Время зарождения индийской философии небесспорно. Часть исследователей соотносят начало древнеиндийской философии с VIII—VI вв. до н.э. — с написанием Упанишад, раннего сборника комментариев к Ведам, считая Упанишады уже философским произведением.[83] Более консервативный подход относит начало собственно философии в Индии к V — IV вв. до н.э., к так называемому «шраманскому периоду».[84][85][86] В этот период странствующие монахи, шраманы, стали подвергать сомнению авторитет Вед, что спровоцировало религиозную полемику и привело к возникновению различных философских течений. Среди наиболее известных критиков индуизма выделяются, в первую очередь, Будда, а также его современник Аджита Кесакамбала, в наследии которого прослеживается материализм, выраженный ещё более отчётливо, чем у Демокрита,[87] и Пакудха Каччаяна (англ.)русск., учивший своих последователей редукционизму и реализму,[88] который впоследствии стал свойственен многим древнеиндийским философам.[89]

В древнеиндийской традиции прослеживается течение софистов, «Локаята», полемическая традиция которых способствовала появлению множества «философских кружков».[90] В дальнейшем (IV в. до н.э. — II в. н.э.) в Индии формируются даршаны — философские школы, которые разбиваются на те, которые считают Веды авторитетом, и на те, которые отрицают их авторитет. К первой группе относятся в первую очередь шесть классических школ философии индуизма: санкхья, йога, ньяя, вайшешика, миманса и веданта. Ко второй группе относятся локаята, школы раннего буддизма (англ.)русск., школа джайнизма (англ.)русск. и другие.[91] Характерной общей особенностью индийской философии была приверженность многих школ ярко выраженному реализму в сочетании с интересом к эпистемологии, к достоверности средств познания.[92]

Древнеиндийская философия в своём становлении проходила те же первые этапы, что и греческая, однако происходило это значительно медленнее, что предположительно может быть связано с тем, что логика рассуждений индийских философов была привязана к лингвистике, а не к математике, как у досократиков.[93][94] Древнеиндийский силлогизм обычно состоял из пяти и более ступеней, против классических трёх ступеней,[89] и рассуждения рассматривались как стратегии убеждения, а не как доказательства.[95] Древнеиндийская философия проработала многие вопросы логики,[96] ввела понятие, собственно, философии,[прим. 5] а в некоторых аспектах раннего буддизма приступила к проработке философских вопросов, к которым европейская философия подошла только к периоду нового времени.[97] Вместе с этим в Индии логика философского рассуждения не достигла уровня Аристотеля вплоть до начала XX века,[98] и в Индии даже в традициях развитого буддизма не были созданы тексты, аналогичные платоновским и аристотелевским, которые могли бы стать ядром более зрелых философских школ, аналогичных античным школам,[99] и, таким образом, индийская философия прошла приблизительно лишь половину пути, пройденного древнегреческой философией.[100] Последующее в Индии доминирование уже канонизированных буддизма и джайнизма, возможно, послужило причиной значительного снижения разнообразия школ индийской философии и сказалось на темпах её развития.[101]

Древнеиндийские философские школы подробнее →

| Религия | Название | Описание | |

|---|---|---|---|

| Атеисты | Локаята | (или «чарвака», санскр. चार्वाक, Cārvāka IAST) — одна из самых древних философских школ Индии. Придерживались материализма, выше всего ценили красоту рассуждения, чем были очень сходны с древне-греческими софистами. У истоков локаяты мог находиться Аджита Кесакамбала. | |

|

Индуизм | Санхья | (санскр. संख्या, saṃkhyā IAST — «перечисление») Старейшая школа в индуизме, первоначально была вероятно объединена с йога. По-видимому, основана Аларой Каламой (англ.)русск., одним из учителей Будды. Благодаря развитым учительским традициям, Санхья была одной самых влиятельных философских школ в Индии. |

|

Индуизм | йога | (санскр. योग) В Бхагавадгите санкхья и йога представлены как два метода достижения высшего духовного блага — «метод познания» и «метод действия», причем указывается, что они «суть одно». Впоследствии, однако, йога выделилась в качестве отдельной школы. Сама практика йоги в современном понимании — более древняя традиция, и те или иные варианты йоги были связаны со многими школами и течениями. |

|

Индуизм | Ньяя | (санскр. न्याय, nyāya IAST — «закон, правило») Школа ньяи наиболее глубоко проработала вопросы логики и теории познания. В философской традиции ньяя наметилось различие между диспутом и доказательством. |

|

Индуизм | Вайшешика | (санскр. वैशेषिक, vaiśeṣika IAST — «отличный, выделяющийся») Разрабатывала натурфилософию, материалистические атомические теории. По-видимому, долгое время Вайшешика развивалась вместе с ньяя, но потом отделилась от неё. |

|

Индуизм | Миманса | (санскр. मीमांसा, Mīmāṃsā IAST — «интенсивное размышление») Миманса сначала не представляла собой философскую школу, а только занималась совершенствованием обрядов индуизма. Впоследствии, однако, по-видимому, в результате интенсивных дискуссий с представителями Веданты, в Мимансе сформировалось философское ядро. |

|

Индуизм | Веданта | (санскр. वेदान्त, vedānta IAST — «окончание Вед») Как и Миманса изначально занималась нефилософской деятельностью — составляла ритуальные тексты, которые завершали чтение Вед. Однако, впоследствии включилась в философские обсуждения и быстро разделилась на несколько более мелких школ. |

|

Джайнизм | Школа джайнизма | (санскр. जैन, jaina IAST от санскр. जिन, jina IAST — «победитель») — философское течение, переросшее в одноимённую религию, основанное легендарным Махавирой, старшим современником Будды. Выступали за автономность человеческого выбора, приближаясь, таким образом, к идее свободы воли, изучали результативность человеческих действий. |

|

Буддизм | Тхеравада | (или «Стхавиравада», санскр. थेरवाद, theravāda IAST — «учение старцев») Вероятно, старейшая из буддийских школ, самая авторитетная. Тхеравада сохранила наибольшее число философских текстов. Занимала оборонительную позицию по отношению к более новым школам. |

|

Буддизм | Махишасака | (Mahīśāsaka IAST — «управление землёй») Вероятно, старейшая из буддийских школ, отделившаяся от первоначального течения в V в до н. э. Впоследствии от Махишасаки в конце III в. до н. э. откололась школа Дхармагуптака. |

|

Буддизм | Сарвастивада | (санскр. सर्वास्तिवाद, sarvāstivāda IAST — «учение о том, что всё есть») Школа выделилась в середине III в. до н. э. и получила большое влияние в буддизме. Известна всесторонней разработкой «теории дхарм» — одной из центральных концепций классического буддизма. |

|

Буддизм | Махасангхика | (санскр. महासांघिक, mahāsāṃghika IAST — «великое собрание») Эта школа отделилась от «буддийских старцев» на Втором буддийском соборе, настаивая на сверхъестественности Будды. Впоследствии породила целое семейство школ буддизма, включая Локоттараваду, Экавьявахарику и др. |

| Примечание: Представлена выборка наиболее значимых школ периода V в. до н. э. — II в. н. э. согласно источнику: Шохин, 2004, с. 81—280 |

Древнекитайская философия

Хотя китайские классические тексты описывают период «ста философских школ», которым приписывается зарождение философии в Китае,[102] исторические и лингвистические данные свидетельствуют о том, что в реальности этих школ было значительно меньше, причём учение Конфуция возникло первым, в VI—V вв. до н.э., а остальные школы, самые известные из которых — даосизм и легизм, зарождались и развивались, формулируя свои учения уже по отношению к конфуцианству.[43][103] В частности, тексты легендарного основателя даосизма Лао-цзы возникли после Конфуция.[104]

Отличительной особенностью китайской философии является абсолютное преобладание в ней практической философии, в особенности этики и политической философии. Китайские философы в первую очередь задавались вопросами, каким должен быть идеальный гражданин и идеальный правитель, что требуется для поддержания гармонии и порядка в государстве и обществе, а полемика между различными школами вращалась вокруг истинного источника гармонии в мире и обществе.[105][106] По большому счёту это связано, с одной стороны, с тем, что китайское общество этого периода только что пережило ряд политических потрясений и старалось переосмыслить политическую конфигурацию государства,[102][103] а, с другой стороны, с тем, что грамотность, а, как следствие, и возможность заниматься философией находилась в Китае в зависимости от строгой иерархии общества. Философы, таким образом, оказывались приближенными к политикам и чиновникам, но изолированными от других слоёв общества.[107]

В период становления китайской философии ряд философских школ ставили вопросы метафизики, эпистемологии и натурфилософии, что в особенности относится к моистам и инь ян цзя, однако серьёзного продолжения эта работа не получила. С одной стороны, философы в Китае подверглись серьёзным гонениям, а, с другой стороны, в Китае возобладала философия Конфуция, которая уделяла наибольшее внимание вопросам этики, а в вопросах бытия опиралась на традиционную китайскую мифологию, причём постулировала наилучшим источником знания древние тексты. Более того, в период династии Хань, с III в до н.э., конфуцианству был предан де-факто статус религии, и философия в Китае была вынуждена развиваться относительно конфуцианского канона.[43][107][108]

Древнекитайские философские школы подробнее →

| Название | Основатель | Представители | Описание |

|---|---|---|---|

| конфуцианство | Конфуций | Цзэн-цзы, Цзы Сы, Ю Жо, Цзы-гао, Мэн-цзы, Сюнь-цзы | Правитель и его чиновники должны управлять страной по принципам справедливости, честности и любви. Изучались этические правила, социальные нормы и регулирование управления деспотическим централизованным государством. |

| даосизм | Лао-цзы | Ле-цзы, Чжуан-цзы, Ян Чжу, Вэнь-цзы, Инь Си | Вселенная является источником гармонии, поэтому всё в мире, от растения до человека, прекрасно в своём естественном состоянии. Лучший правитель — который оставляет людей в покое. |

| Легизм | Шэнь Бухай, Ли Куй, У Ци, Шан Ян, Хань Фэйцзы, Шэнь Дао. | занималась проблемами социальной теории и государственного управления. | |

| моизм | Мо-Цзы, Цинь Хуали, Мэн Шэн, Тянь Сян-цзы, Фу Дунь | смысл учения заключался в идеях всеобщей любви (цзянь аи) и преуспеваемости, все должны печься о взаимной пользе. | |

| школа имён | Дэн Си, Хуэй Ши, Гунсунь Лун; Мао-гун | несоответствие названий сущности вещей ведёт к хаосу. | |

| школа «инь-ян» | Цзы-вэй, Цзоу Янь, Чжан Цан. | натурфилософы | |

| Примечание: Составлено по источникам: Бурова, Титаренко, 1972 и Oxford, 2005, pp. 137—138. |

Мировая философия в IV — XVI вв.

Относительно прошедшего и последующих периодов развитие философии в мире в IV — XVI вв. происходило медленно. В Европе и на Ближнем Востоке это было отчасти связано с канонизацией текстов Аристотеля и Платона, а отчасти с доминированием в этих регионах монотеистических религий.[109] Формула католического монаха XI века Петра Дaмиани «Философия есть служанка теологии»[110] стала крылатой среди современных характеристик развития философии этого периода, подчёркивая очень узкие рамки возможного философского новаторства.[111] В Индии развитие философской мысли никогда не происходило высокими темпами, а широкое распространение буддизма к концу III в. н. э. негативно повлияло на разнообразие философских концепций.[⇨] Наконец, в Китае развитию философии мешали гонения на философов, распространение буддизма и канонизация текстов Конфуция.[107] По большому счёту, на срок, превышающий целое тысячелетие, философия огромного пространства цивилизованного мира оказалась под практически полным влиянием мировоззрений всего шести персоналий: Платона, Аристотеля, Конфуция, Будды, Мухаммеда и Христа.

Характерно также, что и философия Европы, и философия Китая проделали в этот период своеобразный круг. Европейская философия, оттолкнувшись от античной философии, надолго приросла к христианской теологии,[⇨] только затем, чтобы вернуться обратно к античной философии в эпоху Возрождения.[⇨] Аналогично философия Китая ещё быстрее возвращается к конфуцианству после многовекового «увлечения» буддизмом.[⇨] В Индии же в этот период философия просто очень медленно прогрессирует, почти не изменившись со времён своего эпического периода II в. до н.э. — II в. н.э.[⇨]

Христианская философия

Философия в регионах, где практиковалось христианство, развивалась медленно, в связи с тем, что была подчинена определённой доктрине.[112] Первоначальный период христианской философии (до IV века) характеризуется попытками рационально обосновать христианство, придать ему дополнительный вес. Этот период философии называется «патристикой», а его наиболее яркой фигурой считается Блаженный Августин, который провёл интеграцию неоплатонизма и христианства, устранив из неоплатонизма всё, что противоречило Библии. Более поздний период христианской философии называется «схоластикой», которая характеризуется формированием философских школ при церковных организациях, которые выполняли различные поручения церкви. Самым известным философом этого периода является Фома Аквинский, который, выполняя такое поручение, объединил христианство с аристотелизмом. Философия Фомы Аквинского по сей день является «официальной» философией Католической церкви, преподаваемой в её колледжах и семинариях. Фома Аквинский также известен своими пятью доказательствами существования бога (англ.)русск..[75][113]

Христианские философы подробнее →

| Изображение | Имя | Годы жизни | Описание |

|---|---|---|---|

|

Блаженный Августин | 354—430 | Аврелий Августин родился в Нумидии, в области Северной Африки, которая входила в Римскую Империю. Став свидетелем разрушения своей родины, Августин искал утешение в религии. Попробовав манихейство и различные неоплатонические группы, Августин остановился на христианстве. Августин в течение многих лет пытался интегрировать непротиворечащие Библии элементы платонизма в христианство. Его наиболее важным вкладом в философию считается разработка теории творения «из ничего» (англ.)русск.. Объясняя, почему Господь создал мир в этот момент времени, а не в другой, Августин утверждал, что Бог существует вне времени и создал время одновременно с сотворением мира. Концепция времени Августина была линейной, то есть близкой к современной, и отличалась от типичной концепции времени первобытных народов, которые видят время как вечный круговорот. В конце жизни стал епископом и преследовал неоплатоников как еретиков.[114][115] |

|

Боэций | 480—524 | Боэций происходил из знатного рода, занимал видные государственные посты в Риме. Перевёл на латынь часть геометрии Эвклида и несколько трактатов Аристотеля, которые много веков оставались единственными источниками Аристотеля в Европе. Был обвинён в колдостве и государственной измене, подвергнут пыткам и казнён. В ожидании казни, находясь в тюрьме, написал книгу «Утешение философией» (англ.)русск., которая стала одним из самых влиятельный произведений Средневековья. Боэций в этом произведении во многом с позиций платонизма обсуждает вопросы веры и причинности.[116][117] |

|

Пётр Дамиани | 1007—1072 | Пётр Дамиани родился в Равенне и сделал удачную церковную карьеру, став сначала епископом, а затем кардиналом. Около 1050 года в католической церкви шла дискуссия о допустимости использования логических рассуждений, названных у Аристотеля «диалектикой», для анализа Библии и церковных обрядов. Дамиани занял крайнюю позицию в этой дискуссии и написал сочинение, где указал, что использование логики и диалектики недопустимо вообще, а кроме этого, и светская власть, и философия должны подчиняться Папе. Формула «Философия — есть служанка теологии», многократно цитируемая впоследствии как христианскими схоластическими философами, так и современными философами, происходит из этого сочинения.[118][119] |

|

Ансельм | 1033—1109 | Ансельм родился в итальянской Аосте, стал католическим священником. Придерживался сходных с Августином взглядов. В 1093 году Ансельм был назначен Папой на должность архиепископа Кентерберийского — на высший церковный пост в Англии. Ансельм известен первым онтологическим доказательством существования Бога и считается одним из отцов схоластической традиции католической церкви. Доказательство Ансельма было неоднократно опровергнуто, например, Иммануилом Кантом.[120][121] |

|

Пьер Абеляр | 1079—1142 | Абеляр был французским католиком, родившимся в обеспеченой семье в Бретани. Абеляр отказался от наследства в пользу младших братьев, так как хотел заниматься философией. Он перехал в Париж, получил хорошее образование, изучал Аристотеля. Написал ряд философско-теологических сочинений «Введение в теологию», «Христианская теология», «Познай самого себя», «Да и нет» и другие, а также произносил хорошие речи, открыл школу и имел много учеников. Искренне верил в бога и полагал, что вера в Господа должа быть не слепой, а убеждённой. В 1140 году съезд католических высших иерархов осудил взгляды Абеляра, и он был осуждён папой Иннокентием II на вечное заточение в монастырь, причём по приговору должен был сам сжечь свои книги. Абеляр также стал известен в связи с тайной женитьбой на своей ученице Элоизе, которую они долгое время сохраняли в тайне. Впоследствии мотив связи Абеляра и Элоизы нашёл широкое освещение в искусстве.[122][123] |

|

Фома Аквинский | 1226—1274 | Фома Аквинский родился в Неаполитанском королевстве, учился в местном университете. В 19 лет, несмотря на протесты семьи, постригся в монахи. Долгое время преподавал теологию в Сорбонне. В середине XIII века Католическая церковь была обеспокоена влиянием исламских интерпретаций Аристотеля. Во время одного из крестовых подходов у арабов были добыты сочинения Аристотеля, и в 1256 году по поручению папской курии Фома Аквинский получил к ним доступ, чтобы выработать идеологию противостояния одному из влиятельных исламских философов, Авероэссу. Фома Аквинский написал трактат «О единстве разума против Аверроэса», а затем крупное произведение «Сумма теологии», куда вошли его знаменитые пять доказательств бытия божего (англ.)русск. и одобренная церковью интеграция аристотелизма и христианства. Философия Фомы Аквинского по сей день остаётся официальной философией Католицизма.[124][125] |

|

Уильям Оккам | 1285—1349 | Уильям Оккам родился в Англии, учился в Оксфорде, затем проподавал философию в францисканской школе. В Англии опубликовал свои самые значительные произведения. Оккам придерживался номинализма, полагал, что аристотелевских универсалий (англ.)русск. на самой деле не существует, существуют лишь единичные вещи, а универсалии — плод человеческого воображения. Из его работ и под его именем стал широко известен обычно применяемый в науках принцип «бритвы Оккама», выражающийся в формуле «Сущности не следует умножать без необходимости». Этот принцип, однако, встречается ещё у Аристотеля. В 1324 году Оккам был вызван в Авиньон папой Иоанном XXII, где был обвинён в ереси, отлучён от церкви и помещён под домашний арест. Через 4 года Оккам смог бежать в Мюнхен под покровительство противника папы, Людовика IV, однако новых значительных сочинений уже не написал.[126][127] |

Философия на Ближнем Востоке

Зарождение исламской философии относится к VIII — IX вв. Один из первых известных философов ислама, Аль-Кинди, познакомился с трудами Аристотеля и Платона, дал «неоплатоническое» определение Аллаха как абсолютного и трансцендентного сущего, а затем стал приверженцем аристотелизма. Попытки одновременной интеграции в ислам и неоплатонизма, и аристотелизма были характерны для последователей Аль-Кинди, среди которых наиболее известными были Авиценна и Ибн Рушд.[128] Характерно, что работы Аристотеля лучше сохранились в арабских переводах на Востоке, чем в средневековой Европе, и некоторые трактаты сохранились благодаря переводам с арабского на латынь.[76]

Одной из основной проблем исламской философии, растянувшейся на несколько веков, было противостояние между каноном ислама и мистическими исламскими сектами. Многие исламские философы предпринимали попытки рационально поддержать канон, однако основное мистическое направление — суфизм — к XIII веку выделилось в отдельное направление ислама. Суфизм во многом приближается к неоплатонизму и содержит элементы теософии. Наконец, в XVI веке персидский философ мулла Садра провёл интеграцию аристотелизма, неоплатонизма и ислама, и его философия стала наиболее влиятельной концепцией в исламе вплоть до настоящего времени.[129][130]

Становление философии иудаизма проходило, с одной стороны, под влиянием исламской философии, а, с другой стороны, под влиянием аристотелизма и неоплатонизма. Несколько мыслителей из последователей иудаизма попытались адаптировать эти концепции к иудаизму, включая Саадия бен Йосефа, который предпринял попытку создать еврейский калам по аналогии с исламскими каламами, и Маймонида.[131]

Известные философы Ближнего Востока подробнее →

| Изображение | Имя | Годы жизни | Описание |

|---|---|---|---|

|

Аль-Кинди | 800—879 | Аль-Кинди родился в Басре, получил образование в Багдаде. Занимался математикой и естественными науками. Аль-Кинди считал, что «не следует стыдиться обретения истины, откуда бы она ни исходила, пусть даже от далеких от нас племен и от народов несопредельных с нами стран. Для искателя истины нет ничего лучше самой истины…» и стал первым переводчиком древнегреческой философской литературы на арабский язык. Аль-Кинди считается первым арабским философом, он был первый, кто предложил систематические ответы на злободневные в Средневековье теологические вопросы ислама. Среди его произведений «Трактат о количестве книг Аристотеля и о том, что необходимо для усвоения философии», «О первой философии» (первое систематическое изложение метафизики на арабском языке), «Книга о пяти сущностях», «Объяснение ближней действующей причины возникновения и уничтожения» и др.[132][133] |

|

Аль-Фараби | 870—950 | Аль-Фараби родился в городе Фарабе на реке Сырдарье, учился сначала в Багдаде, затем в Харране, где изучал труды Аристотеля. Аль-Фараби досконально изучил философскую литературу, за что заслужил прозвище «Второй учитель» (после Аристотеля). Систематизировал известные знания и трактаты Аристотеля по определённой системе, на первое место ставил метафизику, как «царицу наук», на второе — логику, которой уделял особое внимание. Аль-Фараби написал специальный трактат о пользе логике в исламе. Известен своими комментариями к Аристотелю и широким кругом работ, включая «Рассуждение Второго Учителя аль-Фараби о значении (слова) интеллект», «Об общности взглядов двух философов — Божественного Платона и Аристотеля», «Слово о классификации наук», «Указание пути к счастью» и энциклопедию известных наук под названием «Трактат о взглядах жителей добродетельного города».[134] |

|

Авиценна (Ибн Сина) | 980—1037 | Самый известный представитель исламской философии, который также известен как целитель и астроном. Авицена родился недалеко от Бухары. Продемонстрировал прекрасные способности, в 9 лет выучил наизусть значительную часть Корана, проявил интерес к философии и естественным наукам. Написал свыше 200 различных произведений, включая 18-ти томную энциклопедию «Книга исцеления (англ.)русск.» и её сокращение «Канон врачебной науки». Энциклопедия включала в себя изложение метафизики, математики, а далее других дисциплин натурфилософии. В своей философии Авиценна в основном следовал Аристотелю, однако философской инновацией были сформулированные им онтологические различия между возможным, невозможным и необходимым.[135][136] |

|

Омар Хайям | 1048—1131 | Омар Хайям родился в иранском городе Нишапур и рано проявил свои способности, выучив Коран к 8 годам. Он получил хорошее образование по математике, философии и наукам. Омар Хайям стал в основном знаменит как поэт — своими честверостишиями-рубаи, однако у него есть работы по математике, например о методах решения кубических уравнений, по астрономии и по философии, где он в основном следует античной натурфилософии и учению Авиценны. В конце жизни Хайям сблизился с суфистами.[137] |

|

Аль-Газали | 1058—1111 | Аль-Газали родился в семье сторонников суфизма в иранском городе Тус, учился в Багдаде. Долгое время возглавлял влиятельную багдадскую философкую школу «Низамийе». Философия и жизненный путь Аль-Газали перекликаются с жизнью Августина. Как и Августин, Аль-Газали в юности испытывал различные сомнения и скептицизм по отношению к своей религии, однако впоследствии стал убеждённым мусульманином и написал несколько трактатов, включая «Оживление религиозных наук», «Опровержения философов» и «Избавляющий от заблуждения». Трактаты Аль-Газали были направленны на разоблачение «неверных» философов ислама и Древней Греции, в основном Аль-Газали полемизировал с Авиценной. Хотя сочинения Аль-Газали символизировали торжество откровения над разумом, его деятельность положительно сказалась на развитии философии, так как широко распространила примеры рациональных рассуждений. Впоследствии Ибн Рушд красивым рассуждением опроверг критику Авиценны, изложенную Аль-Газали.[138][139] |

|

Иехуда Галеви | 1080—1141 | Один из самых известных еврейских философов и поэтов, Иехуда Галеви родился в Толедо, в той части Испании, которая находилась в то время под влиянием ислама. Он получил хорошее арабское и еврейское образование, путешествовал в христианскую часть Испании и на израильские земли. Под влиянием философии Аль-Газали написал трактат «Книга доказательств и доводов в защиту униженной веры», где в форме диалогов с царём хазаров, который ранее действительно принял иудаизм как религию хазарского каганата, рационально обосновывает преимущество иудаизма над христианством и исламом.[140][141] |

|

Ибн Рушд (Аверроэс) | 1126—1198 | Ибн Рушд родился в Кордове в знатной семье, получил хорошее образование. Написал несколько трактатов по естесвенным наукам и по медицине, но наибольшую известность получил за свои философские работы, в особенности за комментатории к «Государству» Платона и к текстам Аристотеля. В Средневековье ходила поговорока «Аристотель объяснил природу, а Аверроэс Аристотеля». Подвергся преследованию за свои философские взгляды со стороны исламских теологов, отправлен в ссылку с запретом заниматься философией.[142][143] |

|

Маймонид | 1135—1204 | Маймонид родился в Кордове в семье судьи, однако в связи с гонениями на евреев его семья была вынуждена покинуть Испанию, и Маймонид переселился в Каир. В результате гибели торговых судов семья Маймонида разорилась, и он зарабатывал себе на жизнь врачеванием. Маймонид считается одним из самых влиятельный еврейских философов, автором канонического сочетания аристотелизма и иудаизма, которое в частности нашло выражение в его трудах «Путеводитель колеблющихся», «Мишне Тора» (последовательное изложение еврейского закона), «Комментарий к Мишне» и др. Маймонида иногда сравнивают с Фомой Аквинским, который объединил аристотелизм с христианством в официальную католическую философию.[144][145] |

| Примечание: Критерием внесения в список было развёрнутое описание философа в (Соколов, 1979). |

Философия в Индии и на Дальнем Востоке

Развитие философии в Индии всегда происходило относительно медленно. Усугубляющим фактором стало широкое распространение к III в. н.э. в Индии буддизма, в концепциях которого не приветствуются категоричные ответы на поставленные вопросы, что отрицательно сказывалось на развитии философской логики.[146] Однако вторжение в Индию мусульман в VIII веке и ренессанс индуизма в XIII веке обострили как теологические, так и философские дискуссии, и к XVI веку в Индии насчитывалось уже около 600 текстов, которые можно считать философскими. Прослеживаются параллели в обсуждаемых философских вопросах и вариантов ответов на них между философами Индии и их современниками из Европы — христианскими философами-схоластами.[147]

Распространение буддизма в Китае в III — V вв. привело к появлению отдельной китайской ветви буддизма — чань-буддизма, которая сочетала в себе близкие философии одной из традиционных индийских буддийских школ, Махаяны, и китайского даосизма.[148] Именно чань-буддизм распространяется в Японию, в Корею, во Вьетнам и в другие страны Дальнего Востока, где получает название «дзэн-буддизм». В Японии комбинация конфуцианства и дзэн-буддизма ложится в основу философии самураев. Буддизм принёс в Китай намного более развитый логический и категориальный аппарат, чем тот, каким пользовались древнекитайские философы, однако к XI веку влияние философии буддизма в Китае снижается, и наблюдается возврат к слегка модифицированному конфуцианству, которое получает название «неоконфуцианство».[148]

Философия эпохи Возрождения

Основой философии Возрождения явился гуманизм — уходящая корнями в итальянский проторенессанс концепция, ставящая человека в центр философской системы «мир-человек». Гуманисты, которые не были «профессиональными философами», получающими учёные степени в европейских католических университетах, полагали, что философия не может обслуживать только божественное, а должна интересоваться делами земными, прежде всего человеком. Вместе с этим гуманисты не столько создавали собственную философию, сколько, выступая против «схоластизированного» Аристотеля, закреплённого католической церковью в качестве единственного авторитета, предлагали вернуться к неоплатонизму и к другим античным философским течениям.[149][150] В числе первых известных философов-гуманистов были Николай Кузанский и Мишель Монтень. Поначалу гуманисты выступали именно против схоластики, а не против церкви, однако эволюция философской мысли Возрождения в Европе быстро приходила в противоречие с христианским догматом. Стремительное развитие эстетики, натурфилософии и науки, связанное, в частности, с именами Микеланджело, Леонардо да Винчи и Николая Коперника, в сочетании с характерным для этой эпохи безнравственным поведением римских пап девальвировало авторитет католической церкви у большой прослойки интеллектуалов. Оставаясь верующими христианами, многие интеллектуалы засомневались в авторитете Ватикана — во многих уголках Европы начиналась Реформация. Философы Возрождения перестали доверять официальной церковной философии и стали искать другие источники знания, обратившись в первую очередь к забытым философам античности.[151][152]

Известные философы эпохи Возрождения подробнее →

| Изображение | Имя | Годы жизни | Описание |

|---|---|---|---|

|

Николай Кузанский | 1401 — 1464 | Николай Кузанский родился в Германии, учился в Падуанском университете, затем в Кёльнском университете, выучил греческий, собирал античные рукописи, дружил с гуманистами. Служил в папской курии, стал кардиналом. Философия Кузанского отходит в сторону от схоластической средневековой философии. В своём гланом труде «Учёное незнание (англ.)русск.» Кузанский отказывается от антропоморфности бога, заменяя его неоплатоническим представлением, а вместо принятых ранее доказательств существования Бога, Кузанский предлагает эпистемологические рассуждения о познании.[153] |

|

Леонардо да Винчи | 1452 — 1519 | Леонардо да Винчи, известный как универсальный человек, помимо огромного вклада в искусство и инженирию оставил разрозненные философские заметки. Леонардо был одним из первых европейцев, которые утверждали, что познание возможно только через ощущение и математические знания, а почёт «учёных мужей прошлого» и теология не имеют смысла. Отрицал потоп и «схоластические обманы».[154] |

|

Никколо Макиавелли | 1469 — 1527 | Родился в бедной семье, получил самообразование, поступил на политическую службу. В результате государственных изменений потерял свой пост, был арестован и подвергнут пыткам. Не имея возможности вернуться к политической деятельности написал труды по политической философии и философии истории, самым знаменитым из которых стал «Государь». Эти труды сформулировали философию макиавеллизма, исключили бога из политики и истории. Макиавелли хладнокровно и рационально разъяснял будущим политикам особенности нахождения при власти.[155][156] |

|

Эразм Роттердамский | 1469 — 1536 | Эразм Роттердамский родился в Голландии незаконорождённым сыном священника. Получил хорошее богословское образование. В своём трактате «Похвальное слово глупости» Эразм выступил с критикой схоластической философии, настаивал не коррекции перевода Библии. Рассмотривал христианство с гуманистической точки зрения, а не как догму, ввёл термин «философия Христа». Преследуемый за свои взгляды, остаток жизни вынужден был провести в Швейцарии.[157] |

|

Николай Коперник | 1473 — 1543 | Николай Коперник родился на севере Польши, учился в Краковском университете. Используя принцип верховенства математики над теологическими текстами, а также зная о разнообразии представлений о космосе в античное время, пересмотрел птолемеевскую систему Солнечной системы, заменив её современной гелиоцентрической. В этот период астрономия не была выделена из философии, и Коперник писал свою работу, как работу по философии. Система Коперника постепенно произвела революцию в представлениях о космосе и в космологических трактовках Библии.[158] |

|

Мишель де Монтень | 1533 — 1592 | Монтень родился в семье гасконского дворянина, получил хорошее образование, был советником Бордосского парламента. Намеренно на французском языке, а не на латыни написал популярное философское произведение «Опыты (англ.)русск.», в котором критиковал как схоластику и теологию, так и безоговорочный авторитет Аристотеля, но хвалил античную философию за «свободу мнений и вольность». Полагал, что философскому познанию должен быть присущ скептицизм, а не догмат.[159] |

|

Джордано Бруно | 1548 — 1600 | Джордано Бруно родился в бедной семье близ Неаполя. Получив образование, Бруно скитался по Европе с трудом публикуя свои работы, однако был вынужден последовательно покинуть и Италию, и Францию, и Англию, и Германию в связи с неприятием своих взглядов. Бруно с одной стороны всячески поддерживал коперниковскую модель мира, а с другой стороны стоял на позициях неоплатонизма, фактически отрицая существование антропоморфного христианского бога. Был арестован в Венеции католической инквизицией, подвергнут пыткам и заживо сожжён на костре в Риме.[160] |

| Примечание: Критерием внесения в список было развёрнутое описание философа в (Горфункель, 1980). |

Философия Нового времени

Начиная с XVII века происходит стремительное развитие философии, и мир обогощает множество новых философских концепций и подходов. Священные тексты как основной источник знания отодвинуты в сторону, и философы вновь возвращаются к базовым философским вопросам, поднятым в древности. В Европе, начиная с эпохи Возрождения, переведены и систематизированы все сохранившиеся работы античных философов, и, опираясь на античную философию, философская мысль движется дальше. Параллельно начинаются революционные преобразования в натурфилософии, которые позже станут называться «революцией в науке». Фрэнсис Бэкон чётко формулирует идею эксперимента как источника знания, а Галилео Галилей закладывает основу методологии, которая станет фундаментом для всей науки, — методологии научного метода.[161]

Одновременно всё заметнее становятся результаты глобализации, и знания начинают свободно перемещаться по миру — начинается взаимная интеграция разных философий. Европа открывает для себя Индию и Китай во всей полноте, а Индия и Китай — Европу. Для западной философии столкновение с Китаем в первую очередь отразилось на этико-религиозных вопросах. Во-первых, сам факт существования древней китайской цивилизации, цивилизации, не упомянутой в Библии, которая хранила летописи со времён древнее «Всемирного» потопа, подорвал авторитет Библии. Во-вторых, цивилизованность китайцев и их представления об этике, восходящие к Конфуцию, поставили перед европейцами вопросы о связи между этикой и религией, возникла получившая продолжение во французском Просвещении[⇨] идея «естественной религии» (англ.)русск., т.е. религии, не связанной со священными текстами.[162] Философия Индии была интегрирована в западную философию, главным образом, начиная с публикаций Артура Шопенгауэра.[163]

Французское Просвещение

В XVIII веке дело, начатое гуманистами, получило продолжение в развитии политической философии и этики во Франции. Французское государство этого периода было более репрессивным по сравнению с соседними Германией, Голландией или Англией, что спровоцировало аргументированный протест многих влиятельных французских философов, которые подвергли сомнению авторитет и церкви, и государства в вопросах этики и морали. Монтескьё опубликовал несколько работ по политической философии, где формально обосновал эффективность разделения властей, существующую в Англии и описанную Джоном Локком. Вольтер открыто занял атеистическую позицию и критиковал христианство, а Жан-Жак Руссо в своей знаменитой работе «Про общественный договор, или принципы политического права (укр.)русск.» развил идею общественного договора и изложил принципы прямой демократии. Труды этих философов оказали большое влияние на общественно-политическую жизнь: они составляли основную часть идеологии Французской революции, а также легли в основу Конституции США.[164][165]

Материализм и идеализм

Одним из ключевых вопросов философии является понимание характера взаимосвязи между нашим сознанием и окружающим миром. Две концепции, возникшие на заре философии — материализм и идеализм, получают в Новое время свои названия и формальное изложение и начинают дальнейшее развитие. Материализм, прослеживающийся у атомистов-досократиков и в древнеиндийской локаята, в виде стройного изложения формулирует Томас Гоббс. Джон Локк, однако, заостряет внимание на том обстоятельстве, что человек не столько непосредственно контактирует с окружающим миром, сколько воспринимает его сквозь призму своих органов чувств. Джордж Беркли занимает позицию идеализма: он доводит аргументы Локка до абсолюта: человеческий мир состоит из его чувств и идей, а не из материальных объектов.[166]

Было также сформулировано несколько промежуточных концепций. Рене Декарт в своей философии пытался объяснить сосуществование идеального и материального мира. Его концепция, которая близко подходила к теории идей (англ.)русск. Платона, получила название «дуализма» (англ.)русск.. С другой стороны, Спиноза считал, что весь мир состоит из первичной «субстанции», которая и есть «бог» и которая формирует и материальные объекты, и человеческое сознание с идеальными объектами. Таким образом, материальный и идеальный мир становились двумя проявлениями одной и той же сущности. Наконец, Лейбниц, который ввёл термин «идеализм» в философию, сформулировал на заре XVIII века концепцию, которая перекликается с современной физикой элементарных частиц. Лейбниц считал, что основой всех объектов являются не материальные атомы, а «монады» — частички активности или энергии.[167]

Эмпиризм и рационализм

Понимание того обстоятельства, что Библия более не является надёжным, а тем более единственно верным источником знания, послужило началом серьёзной эпистемологической полемики. «Откуда мы что-то знаем?» — задавали себе вопрос философы Нового времени, и этот вопрос был актуален с античных времён. Досократики, в большинстве своём рационалисты, полагали, что мир можно постичь размышлением. Размышляя достаточно долго и правильно, удаётся постигать настоящие и неопровержимые истины, например, что  , или теорему Пифагора. Ещё в античные времена рационалистам возражали скептики-софисты. Глубокое исследование рационализма провёл Рене Декарт, который с помощью концепции «злого демона» (англ.)русск., существа, которое может обманывать все органы чувств человека, продемонстрировал, что единственная частичка знания об окружающем мире, которую можно добыть исключительно рациональным способом, — это «я думаю, значит, я существую». Все остальные выводы могут оказаться ложными.[168][169] Концепцию Декарта демонстрирует, например, популярный фильм «Матрица».

, или теорему Пифагора. Ещё в античные времена рационалистам возражали скептики-софисты. Глубокое исследование рационализма провёл Рене Декарт, который с помощью концепции «злого демона» (англ.)русск., существа, которое может обманывать все органы чувств человека, продемонстрировал, что единственная частичка знания об окружающем мире, которую можно добыть исключительно рациональным способом, — это «я думаю, значит, я существую». Все остальные выводы могут оказаться ложными.[168][169] Концепцию Декарта демонстрирует, например, популярный фильм «Матрица».

Спиноза и Лейбниц придерживались рационалистических взглядов, но Джон Локк и Джордж Беркли считали, что всё познание происходит лишь чувственно, эмпирически. Наибольший вклад в развитие эпиризма внёс Дэвид Юм, который в своих работах показывает, что всё человеческое знание основывается на обобщении наблюдаемых явлений, строго говоря, на индуктивном мышлении. Юм развёрнуто сформулировал проблему индукции — понимание того, что индуктивное мышление, в отличие от дедуктивного, не несёт в себе рациональной основы. Иными словами, нет никаких рациональных оснований полагать, что Солнце взойдёт завтра, только потому, что это случилось во все предыдущие наблюдаемые дни.[170][171]

Иммануил Кант

По мнению многих, Иммануил Кант оказался в числе тех философов, которых ставят на один уровень с Платоном и Аристотелем.[172][173] Его философские работы, включающие одну из самых известных книг по философии — «Критику чистого разума», задали новые стандарты глубинного критического анализа (англ.)русск. в философии. Философия Канта сначала как кантианство, а впоследствии как неокантианство оказала существенное влияние на европейское философское мышление.

В «Критике чистого разума» Кант обратился к проблеме рационализма и эмпиризма, изложил свою критику предыдущих подходов Беркли и Юма, а затем выдвинул свою концепцию познания, объединяющую эмпиризм и рационализм. Вдохновлённый коперниковской революцией в астрономии, Кант намеревался совершить революцию в философии.[174] Кант разделил знание на «феномены» и «вещи в себе» (лат. noumena). К «вещам в себе» Кант относил утверждения, которые нельзя проверить опытным путём (например «Бог существует»), и считал, что человек не в состоянии получать информацию о таких вопросах с помощью органов чувств и, значит, не в состоянии постигать вопросы такой категории. С другой стороны, согласно Канту, обнаруживая «феномен» органами чувств, человек, используя разум, концептуализирует его: категоризирует, помещает этот феномен в пространство и во время, а также придаёт ему причинность. Таким образом, познание у Канта не ограничивается чистым восприятием, а представляет собой комбинацию эмпирического и рационального.[175][176]

Философия Канта подразумевает разрыв, который ещё нужно как-то преодолеть, между действительными объектами окружающего мира, которые во всей своей полноте есть «вещи в себе» и поэтому непостижимы, и этими же объектами в человеческом сознании, которые концептуализированы через призму человеческого разума. Философия Канта оставляет открытым вопрос объективности (англ.)русск. познания, т.к. категоризация и концептуализация феномена может быть субъективной.[177][178] Этот вопрос лёг в основу раскола в современной философии, её сегментации на континентальную философию[⇨] и аналитическую философию.[⇨] Традиция континентальной философии на волне абсолютного идеализма (англ.)русск. Гегеля исходит из понимания мира как системы из выстроенных концепций и категорий. В таком мире можно, например, усилиями воли с помощью различных, в том числе рациональных, рассуждений проводить рекатегоризации, реконцептуализации или деконструкции, порождая всё новые и новые философские концепции.[179][180] Традиция аналитической философии, поначалу продолжая философию британских эмпиристов, подразумевает поиск обратной связи между каждой выстроенной философской категоризацией и реальным миром. Аналитическая философия, таким образом, уделяет большее внимание строгости логики рассуждения и частично приближается к дисциплинам, использующим научный метод.[181]

Послекантовский немецкий идеализм

Преемники Канта в Германии — Фихте, Шеллинг и Гегель — развили философию в направлении абсолютного идеализма (англ.)русск., полностью отвергнув существование кантовских вещей в себе. Окружающий мир у Гегеля — конкретное выражение категорий абсолютной идеи.[182] Послекантовский немецкий идеализм предложил рассматривать трансцендентальный субъект исторически, и в качестве субъекта у Гегеля предстала история человечества в целом как некий «объективный дух». Формы объективного духа суть развивающиеся исторические формы культуры.[183] Гегель, таким образом, трансформировал трансцендентальный идеализм Канта в метафизический идеализм.[178]

Известные философы Нового времени подробнее →

| Изображение | Имя | Годы жизни | Описание |

|---|---|---|---|

|

Фрэнсис Бэкон | 1561 — 1626 | Фрэнсис Бэкон родился в семье Николаса Бэкона в Англии. Сделал политическую карьеру, однако был осуждён за взяточничество и остаток жизни посвятил натурфилософии. Бэкон недооценивал роль дедуктивного рассуждения в исследованиях, отвергал Аристотеля, считал, что теология должна быть отделена от философии. В своих исследованиях он опирался на индуктивные рассуждения, в результате чего он сформулировал принципы научного исследования — «Метод Бэкона», которые легли в основу современного научного метода.[184] |

|

Томас Гоббс | 1588 — 1679 | Томас Гоббс родился в семье викария, учился в Оксфордском университете. Занял радикальную материалистическую позицию, полемизировал с дуализмом (англ.)русск. Декарта. В своём трактате «Левиафан» сформулировал идею общественного договора. Гоббс полагал, что без государства человек быстро скатывается к войне всех против всех, и поэтому люди, объединяются в государства, заключая такой договор. Гоббс высказывался в пользу сильной центральной власти в таком государстве.[185] |

|

Рене Декарт | 1596 — 1650 | Декарт родился в дворянской семье, во Франции. Получил католическое образование, служил в армии, а затем решил посвятить себя изучению геометрии и философии. Декарт концептуализировал дуализм (англ.)русск., предложил своё доказательство существования бога. Анализируя пределы, до каких можно развивать скептицизм, вывел формулу минимального знания «Мыслю, следовательно, существую». Декарт считается основателем современной философии за свежесть своего взгляда: он был одним из первых философов Нового времени, которые уже не полагались ни на какие авторитеты, а строили свою философию заново.[186] |

|