bitterharvest’s diary (original) (raw)

江戸時代の中ごろ、東海道・保土ヶ谷宿近くの永田村周辺で、思いがけず禅文化が花開いた。幕末頃の保土ヶ谷宿の様子は、歌川広重の浮世絵(Wikipediaより)から知ることができる。手前の川は帷子川(かたびらがわ)で、橋は帷子橋である。江戸から旅経ち、今まさに保土ヶ谷の宿に入るという場面で、旅人たちや宿の女中たちの姿が描かれていて、当時の宿場の様子がよく表わされている。さらに、広重はブルーの表現が得意で、この絵にも活かされている。

永田村はこの宿場の向こう側にある。今昔マップを用いて、明治39年測図(左側)と現在を並べて表示すると下図のようである。左図で上部右に黄色の矢印で示したのが帷子橋で、そこを左から右に流れている川は帷子川である。その下の細長く黒くなっている部分が保土ヶ谷宿である。永田村はこの図の真ん中あたりである。赤い丸で示したのがこれから説明する寶林寺である。右図で東海道線の保土谷ヶ駅と京急の井土ヶ谷駅を青で囲ったが、その中間地点に寶林寺はある。

現在は家が立て込んでいて都会であるが、明治の頃は麓に農家が点在し、狭い谷戸は水田になっていて、田園風景が広がっていた。旧高旧領取調帳データベースで江戸末期の石高を調べると、永田村は約425石なので、標準的な村であったことが分かる。また、寶林寺は西光院とともに除地(年貢免除の土地)となっている。

寶林寺は、「横浜市史稿 佛寺編」によれば、14世紀末あるいは15世紀初めに大雅省音(おおがしょういん)禅師により臨済宗円覚寺派の末寺として開山されたが、第5世梅州没後に無住となった。およそ100年後にこの地の服部道甫が再興を図り、その子(玖盤)をこの寺の第6世とした。第9代三甫和尚の時に修繕をしたが、宝暦年間(1751~64年)に再び無住となった。

その頃偶然にも奥州三春の高乾院前住寺の月船禅慧(げつせんぜんね)がこの地を訪れ、大変気に入って10数年滞在した。その間に小さな庵(禅道場)を建て、東輝庵と称してここに居を移し、寶林寺も兼務した。そして、門前市をなすほどの評判で、多くの禅僧が東輝庵に参禅した。禅の教えがこの地域に広まっただけでなく、漢詩や文芸にも積極的に取り組んだためにこの地域の文化は豊かになった。

この後、月船は江戸湯島麟祥院に転住したので、白隠慧鶴(はくいんえかく)門下の高足である峨山慈棹(がざんじとう)*1が跡を継いだ。峨山禅師のあと、物先・志山・淡海・妙喜・伽陵・潭海等の大德が歷住し、月船以来の参禅道場はますます盛んになったが、潭海和尚の時に明治維新を迎え、彼が寺を去ったため、東輝庵は閉じられた。明治17年にこれまでの寶林寺と僧堂を廃して、東輝庵は寶林寺に改められた。

月船禅慧の弟子には、物先海旭(もつせんかいきょく: 相馬長松寺住持、東輝庵住持、50歳で失明)、誠拙周樗(せいせつしゅうちょ:鎌倉円覚寺中興の祖)、仙厓義梵(せんがいぎぼん:博多聖福寺の住職)などが知られている。

また、地域の協力もあった。特に、永田村の名主である服部季璋と保土ヶ谷宿の問屋役である軽部長堅が中心となり、東輝庵を経済的に支援するとともに、禅の文化・文芸を地域に広めることに寄与した。

それでは企画展での展示を、撮影が許可された画を参考にしながら見ていこう。

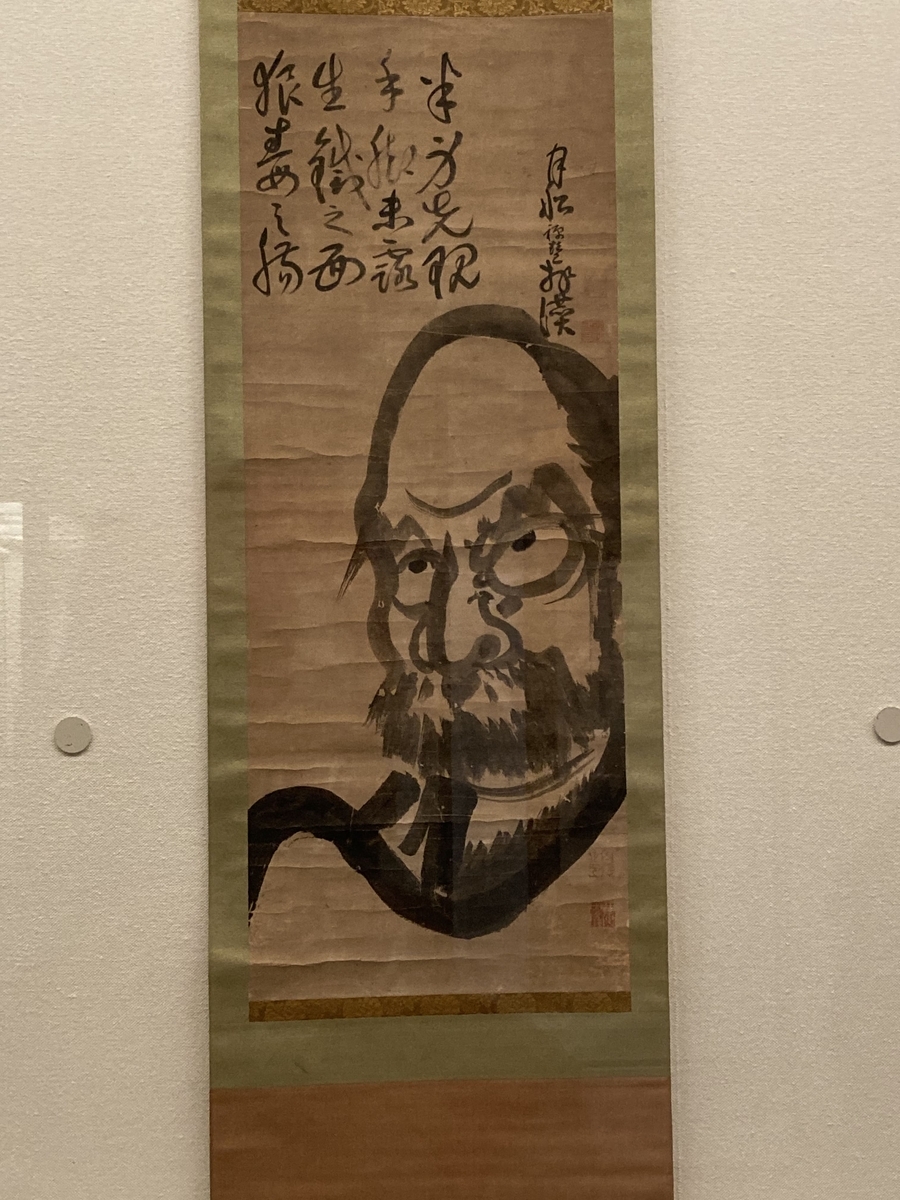

最初は、白隠慧鶴の「達磨図」である。白隠慧鶴は、「臨済宗中興の祖」と称されている。駿河国(静岡県沼津市)で生まれ、15歳で出家し、各地を行脚して修行を重ね、24歳の時に初めて悟りを開いたが、その後も修行を続け、生涯で36回の悟りを開いたとされている。修行の過程で「内観の法」という瞑想法を学び、これにより禅病*2を克服した。白隠はまた多くの禅画や墨跡を残し、その数は1万点以上とも言われている。彼の禅画はユーモラスでありながら深い意味を持ち、多くの人々に禅の教えを広めた。彼の教えや修行法は現在も臨済宗の修行者に受け継がれていて、彼の著作「坐禅和讃」は坐禅の際に読誦されている。

上の画で、賛を月船禅慧が書いている。月船は、古月禅材(こげつぜんざい)の法系と考えられている。画を描いた白隠慧鶴は高名であるが、古月禅材(こげつ ぜんざい)は、それほどで知られていないものの、禅宗に大きな影響を与えた。「東の白隠」に対して、「西の古月」とも称せられる。法系が異なる月船が賛を描いていることになぜという疑問が生じるが、月船の跡を継いだ峨山慈棹が白隠の法系であったので、その関係からだろうとされている。

古月禅材は日向国佐土原(宮崎県宮崎市)の出身で、10歳の時に出家し、その後多くの修行を重ねた。豊後国の多福寺で賢巌禅悦(けんがんぜんえつ)の法を受け、印可を得た。その後、佐土原藩主の命により大光寺の住持となり、寺の再興に尽力した。また、久留米藩主の招請により福聚寺の開山となり、そこで隠棲した。

次の作品は、月船禅慧の書である。「一撃忘所知、更不假修治」と書いてある。禅僧香厳智閑(きょうげんげきちく)がなかなか悟りを開けず墓守として生活していた時、草刈りに混じって瓦礫が竹に当たった音を聞いて悟りを得たという『五灯会元』にある「香厳撃竹」のエピソードに基づいたと図録には説明されている。

「鍾馗図」である。画の作者は不明だが、賛を描いたのは月船禅慧である。鍾馗は唐の玄宗を悪鬼から守ったとの説話を生んだ中国の辟邪神である。

弟子の仙厓義梵が画と賛を描いた「鍾馗図」である。

同じく仙厓義梵が画と賛を描いた「座禅蛙図」である。座っているだけで仏になれるのなら、蛙はすでに悟りを開いていると皮肉っている作品である。

円覚寺中興の誠拙周樗が画賛を描いた「円相図」である。円相は始まりもなく、終りもなく、悟りや心理、仏性、宇宙全体などを円形で象徴的に表現している。

同じく誠拙周樗が画賛を描いた「寒山拾得図」である。寒山、拾得は唐時代に天台山国清寺に隠棲した行者である。脱俗的で融通無碍な生き方が好まれたため、禅宗美術の主題として数多く描かれた。

円覚寺住職、同派管長、建長寺派管長、臨済宗大学長を歴任した明治・大正期の臨済宗の釈宗演が、画と賛を描いた「達磨図」である。達磨は中国禅宗の祖とされ、インドの生れである。6世紀初めに海路で南中国に入り,嵩山(すうざん)少林寺で壁に向かって9年間座して悟りを開いた。多くの人によってさまざまに書かれるが、この画は顔の表現に独特な存在感が感じられる。

岸朝が描いた「仏涅槃図」である。文化5年(1808)の修理の際に、井土ヶ谷村名主の渋谷氏から寶林寺に寄進されたようだ。釈迦はクシナガラ城外の跋堤河のほとりの沙羅双樹の間で入滅したと経典に伝えられている。

ここからは鑑賞した後の感想である。

最近の家で床の間を見出すことはできなくなったが、子供の頃はごく自然に存在していた。壁に掛け軸が飾ってあり、床には花が生けられていた。掛け軸で見かけるものには禅画が多く、達磨さんや鍾馗さんなどの顔を不思議そうに眺めたものだった。少し前までは日常生活の中で、ごく自然に禅の体験をしていたのだろう。

江戸時代は寺請制度があり、村ではすべての家はどこかの寺院の檀家になる必要があった。しかし、寶林寺は住職がいなくなってしまったことを考えると、月船禅慧が訪れたころには、ほとんど檀家を持たなかったのだろう。

偶然に月船禅慧がここを訪れて住みついたことで、寶林寺を中心に永田村とその周辺の人々を巻き込んで「武渓文化」と呼べれる禅文化が花開いた。これは、永田村だからなのか、あるいはどこの村でも起こりえたのかは定かではないが、禅僧と村の人々による文化の発展の一形態をこの展示会で新たに知ることができてとても有意義であった。

民主主義の歴史は古いが、その足取りは軽やかなものではなくいばらの道で、隘路をやっと潜り抜けて、今日を迎えていると言える。将来も決して楽観することはできないが、これまでの足跡を検証して、今後に生かしていこうというのがこの本の趣旨である。

冒頭で民主主義が今日迎えている危機を4つほど挙げている。それらは、①民主主義が好ましくない方向に展開して衆愚政治を引き起こすポピュリズムの台頭と、②秩序と国民生活の安定・発展を保障できるならば、AIとグローバル化時代にいち早く政策決定ができる「チャイナ・モデル」が望ましいとする独裁的指導者の増加と、③人工知能・生命工学の発展によって、有力者による「デジタル専制主義」と多くの人々を「無用階級」に至らしめる第四次産業革命と目される技術革新と、④人々の生命を守ることを大前提にして、人々の自由を拘束する政策をもたらしたコロナ危機を挙げている*1。これらをどのように克服したらよいのだろうと話は始まる。

学校教育で民主主義が始まったのはギリシアと学んだが、そうでもないようだ。ギリシアに先立つバビロニアやアッシリアであるという研究者もいる。また、最近は北米先住民たちの自治の伝統も注目を浴びている。おそらく、民主主義(議論によって合意を生み出し、その合意によって人々が自発的に服従すること)は、人間の集団が組織化されるときに例外的に起こったことではなかったようである。しかし、古代ギリシアの民主主義がきわめて徹底化されていたので、これからスタートすると著者は記している。

古代文明は遊牧民と農耕民さらには商業民が交錯する場所で生まれ、多様な都市国家が競う中で統合が進み、大帝国が生まれた。メソポタミアも同じで、バビロニア、アッシリア、ペルシャと大帝国が出現した。ギリシアはメソポタミア文明の周辺に位置し、その恩恵を享受した。イオニア地方(現在はトルコ)を含むギリシア的世界は、ポリスと呼ばれる都市国家群が並立し、帝国的な組織(巨大な官僚制・傭兵中心の職業軍人・神官による宗教的権威の独占)を有しなかった。

アリストテレスが『政治学』で政体を君主制・貴族性・民主政(これらの堕落したものを僭主政、寡頭政、衆愚政という)に区別したが、古代ギリシアのポリス世界では多様な政治の仕組みが試された。ポリスは1500に及び、それぞれは都市の内部と周辺の田園地帯が城壁で区別された。都市内部も公共の領域(神殿・劇場・広場)とそれ以外とが区別された。都市の外には田園が広がり、市民は少数の奴隷を使役して農業を行った。生産活動の農業と公共的活動の政治とを市民は区別していた。

アテナイでは直接民主政が行われた。重要な決定は市民(父親がアテナイ市民である成人男性)全員参加の民会で多数決によってなされた。さらに、公職も抽選であった。このようなアテナイでのポリスによる支配、すなわち政治的支配は、自由で独立した人々の間における「相互的(主従関係のような一方的でなく双方的)な支配」である。

アテナイの国政は、スタート時点で王政や僭主政などを経験した後で、様々な改革が行われて民主政に代わった。民主主義が確立した画期は、クレイステネスが各種の改革(民主的にするために行政・軍政の区分を血縁から地縁へ変更、僭主の出現を防止するために陶片追放という制度の設置、民会を最高の議決機関に設定、裁判での陪審員の抽選制など)を行ったBC508年とされている。しかし、アテナイで民主主義が花開いたものの、その最盛期は短く、ペリクレスのような優れた指導者を失った後は、衆愚政治に陥った。

古代ギリシアに生まれた民主政と対比されるのが古代ローマの共和政(国家は市民にとって公共のものであり、王の私的利益ではなく、国家全体の公共の利益に基づいて運営されるべきであるという理念)である。民主政は「多数者の利益の支配」、共和政は「公共の利益の支配」である。ローマの共和政は、一つの政治体制の中に君主政・貴族政・民主政の要素を組み込むことで、政治体制の堕落を食い止めようとした。

古代ギリシアで民主主義が廃れた後、再びその兆候が現れるのには長い年月を要した。11世紀ごろ、北・中イタリアでコムーネと呼ばれる都市国家が発展した。コムーネの都市貴族たちは、貨幣経済の発展を背景に封建領主と戦い自治権を獲得し、中下級の都市貴族で寡頭的な門閥支配を行ったが、党派争いで混乱しポデスタ制(利害関係のない外国人貴族の執政官を任命)を採用した。やがて平民(ポポロ)が台頭して自らの組織(アルテと呼ばれるギルド組織)を持つようになり、その最高委員(プリオーリ)が都市の政府に加わるようになった。ここまでの過程は古代ギリシアでの民主主義の発展に似ている。しかし、都市内部での党派争いが再び生じ、最終的にはシニョーリア制と呼ばれる有力貴族による独裁制(フィレンツェのメディチ家はその例)が成立し、コムーネは自己解体した。

本格的に民主主義が問われるようになるのは、封建社会が崩壊して近代社会を迎える時である。封建社会では王権が存在していたものの、実質的な権力は各地に散らばる封建領主であった。封建領主は、軍事・司法を掌握して領地を治安し、国王に対しては奉仕義務(戦時の軍隊の派遣)があった。国王は直営地から歳入を得たが、大規模な常備軍や官僚制を有しなかった。やがて国王は司法権の拡大などで権力を増大し、戦争の必要性から、国土全体に徴税権を拡大し、家産的国家から租税国家へと成長した。

これにより、国家は課税を課すようになったが、しかし、これには身分制議会からの承認を必要とした。このため、課税を巡って国王と身分制議会とが対立することとなった。1215年のマグナカルタ(イングランド・ジョン王の無茶苦茶な課税に対する制限)はその一例である。この過程の中で、西洋における国家のシステムは整備され、中央集権化が進んだが、同じように社会の力も強まっていった。政治学者のフクシマは、「この時点から政治制度の発展は、集権化する国家とそれに対抗する社会集団の間の対決の物語であった」と論じている。経済学者のアセモグロと政治学者のロビンソンは「国家の要求と社会の反応がせめぎあう中で平和的な均衡を見出すのは並大抵なことではなかった」と言っている。国家と社会とが危うい均衡を実現することを「狭い回廊」と呼ぶが、これを抜けた国だけが、自由と繁栄に近づいた。

政治学者のムーアは、イングランドは土地囲い込み運動などを通じて、領主や地主が早くから商業社会に適応し、商業化に反対する強固な地主・貴族階級が存在しなかったことが発展につながったとしている。ドイツなどの多くの国では、農村に基盤を持つ貴族・地主階級が保守・反動勢力となり、民主化に反対した。フランスでは、中央集権国家の形成が進み、常備軍と官僚制を備えた強力な国家が形成され、同時代のヨーロッパを代表する君主となったのがルイ14世である。その後、フランス政治の不安定を招いた。

次にアメリカを見ていこう。独立当初のアメリカは独立国家の連合体で、中央政府の連合会議は、課税権・通商規制権・常備軍を有していなかった。しかし、各州政府による所有権侵害への危惧から、強力な連邦政府樹立へと後押しされて憲法が制定された。憲法では、直接的な政治参加の拡大には警戒的で代表制を採用して上院と下院が設置され、それぞれの議員は、上院では各州同数とし州議会から選出(後に直接選挙)され、下院では人口比に応じて直接選挙で選ばれた。

『ザ・フェデラリスト』の著者である「建国の父たち」は、代表制を伴う共和国の方が大国にも適応可能なうえに、派閥の弊害を除去する点でも優れているという政治学の「常識」を打ち立てた。この影響を強く受けて、代議制民主主義こそが、近代の領域国家において唯一可能な民主主義であると今日の我々は強く信じるようになっている。

アメリカのデモクラシー(この本ではアメリカの民主主義を述べる時この言葉を用いている)を発見したのはフランス人貴族のトクヴィルである。彼は連邦政府の政治家の水準には失望したものの、タウンシップで出会った名もなき人々には驚かされた。彼らの原動力が自治であり、地域の問題を自分たちのそれとしてとらえ、政府の力が及びにくい学校、道路、病院などにたいしても、自分たちで資金を集め、結社(アソシエーション)を設立して、事業を進めていく姿に、トクヴィルは民主主義の可能性を見出した。

トクヴィルは民主主義の本質は人々が自ら統治を行うことであるという。アメリカの民主主義には、一般市民によるコミュニティの自治を基層にし、その上に地域の統治が、さらにより広域な統治が置かれていることに優れた点があるとした。そこでは、まずそれぞれの市民が自らにかかわる利害について判断し、それを超えた社会的に共有する諸利害については、平等な相互調整によって決定することで、自治という小国のメリットと、人口や経済力における大国のメリットを兼ね備えられると考えた。また、デモクラシーが政治的な面だけではなく、生き方・考え方にも及んでいることに注目した。

奴隷解放が進んだ近代社会では、人々は自ら労働し生産するようになった。このような近代人は、自分の私的な生活を平穏に享受できることこそが「自由」であった。市民が公共の利益を考えることは時代遅れのものとなり、個人の自由は民主主義においても抑えるべきものではなかった。このような時代の流れの中で、この時代の思想家たちは次のように考えた。

フランス革命に大きな影響を与えたフランスの哲学者ルソーは、『社会契約論』の中で「相互に自由な個人による社会契約によって国家を打ち立てる」ことを主張した。トクヴィルは先述したようにアメリカの政治を観察することでデモクラシーを見出した。ミルは、『自由論』の中で、「自由の名に値する唯一の自由とは、他人の幸福を奪ったり幸福を得ようとする他人の努力を妨害したりしない限り、自分自身のやり方で自分自身の幸福を追求する自由である」と言っている。また彼は、『代議制統治論』において、自由主義の立場から代議制民主主義が最善の政治体制であると明確に指摘した。同時代に活躍したバジェットは、立法権と執行権がバラバラのアメリカの大統領制度より、英国の議院内閣制の方が、議会政治家に責任を与え官僚制との機能的連携を可能にするため、政治的にはるかに安定しているとして英国の立憲民主制を評価した。

19世紀に本格化した議会制民主主義は、世紀後半になると欧米諸国を超えてひろがり、日本でも帝国議会が開催(1890年)された。19世紀の議会制が特権者たちの寡頭制的なものであったのに対し、20世紀は大衆民主主義の時代に突入し、「民主主義の世紀」と呼ばれるようになり、長いこと否定的な含意で用いられていた民主主義は完全に意味を逆転した。それを象徴するのが君主政国家の存在で、世紀初めには150か国あったのが、第二次世界大戦後は30を切った。

しかし、民主主義が順調に発展したわけではなかった。ドイツの社会学者ウェーバーの対応は、この世紀の民主主義が置かれていた状況をよく表している。第一次大戦でのドイツの敗戦の後、ウェーバーは「国家とは特定の領域の内部で正当な暴力行使の独占する人間共同体」であると定義している。そして、当時最も民主的とされたヴァイマル憲法の設定にも彼は関係した。ウェーバーは、国民に直接選出される大統領制を主張し、首相の任命権、議会の解散権、さらには、緊急時に国民の権利を停止する大権を、大統領に与えた。彼がこのような選択をした理由についてはこの本を参照して欲しいが、大統領に巨大な権限を持たせたことで、後にナチスに利用されることとなった。

第二次世界大戦直後の民主主義ははるかに抑制的であった。イノベーションで有名なシュンペータは一時期政治にも関心を持ち、新たな民主主義論の中で民主主義において重要なことは、人民が自ら決めることではなく代表者を選ぶことであると主張した。「古典的民主主義」では、人々は個別的問題について自らの意見を持ち、代表者を通じてそれを実行するとされてきたが、シュンペータは優先順位を逆にすべきだと主張した。このような民主主義は「エリート民主主義論」とも呼ばれた。そこでは、政治家の高い資質、政治的決定の範囲を広げすぎないこと、官僚制、民主的な自制(政治家はやたらと政府の転覆を議会ではからず、投票者も次の選挙まで政治家を信頼すること)が求められた。

アメリカの政治学者のダールは、シュンペータに近い考え方から出発して、そのあと多元的な集団の競争を強調した。彼の民主主義論は「多元主義」と呼ばれ、社会での多元的な集団が、相互に競争しつつ協調を実現することで、ポリアーキー(複数の支配)を実現するとした。彼の考え方は民主主義論にとって大きな意義を持ち、資本家・富裕層と労働者間との間で福祉国家に対する共通理念を確立し、戦後民主主義の安定期を迎えることに貢献した。

英国のサッチャー政権の成立(1979年)、米国のレーガン大統領の選出(1980年)により、規制撤廃による自由競争の促進が図られ、大規模な減税策による経済刺激策が進められ、中国では鄧小平の改革・開放運動(1978年)がスタートし市場経済の導入が始まった。これにより、世界はあらたな「市場の時代」となり、後のグローバリゼーションへとつながった。

フランスの経済学者のピケティは、1970年以降に格差が拡大し、相続による富が経済の主要部分を占めるようになり、中間層が減少し、不平等が20世紀初頭に戻ってしまったと主張した。民主主義を支えるとされる中間層の没落は、政治の分極化を招き、民主主義の運営を困難なものにした。

ドイツ出身のアーレントは『全体主義の起源』を著作した女性として有名である。全体主義は、ドイツやロシアの特殊事情によるものではなく、19世紀以来のヨーロッパ社会全体の変容によってもたらされたと主張している。この時代、ブルジョアや労働者の政党が発達し、代議制民主主義が発展し、黄金期を迎えた(金融的には金本位制、国際的には勢力均衡体制がとられた)。アーレントが注目したのは、このような社会のことではなく、このような階級社会から落ちこぼれた人々である。脱落者は「モッブ」と呼ばれた。「モッブ」は、下層階級の人とは限らず、上層階級も含まれ、社会に対して反逆的な行動をとるようになり、反ユダヤ主義や人種主義の思想に喜んで飛びついた。アーレントは、社会からも国民国家からも排除された人々を大量に生み出し、自分たちの味方となってくれない議会制民主主義を彼らの憎しみの対象にし、自分たちを導く強力な指導者を求めたことに着目した。

アメリカの政治学者ロールズは『正義論』を発表(1971年)した。彼は人々を道徳的に平等な存在としたうえで、社会的協働を実現できるかを考えた。そして、功利主義ではなく、人格の個別性を重視して、多様な善の構想を抱く人々が、公共的な仕方で正義のルール(①平等な自由、②構成と機会均等のもと、最も恵まれない人の境遇を最大限に改善する限りで格差は認める)を承認すれば、多様性と秩序を両立させることが可能であるとした。

ロールズは、現実の福祉国家に対しては、資本主義が不動産の甚大な不平等を許容すると考えて批判的であった。そこで、「財産所有の民主主義」を訴え、富と資本の所有を分散させ、事前の分配を重視する政策に着目し、教育を通しての人的資本の確保を強調し、「適当な程度の社会的・経済的平等を足場にして、自分自身のことは自分で何とかできる立場にすべての市民を置くこと」を主張した。

日本の民主主義の歴史がこの後に続くが、ここでは触れずにおこう。読者自身の楽しみのために残しておく。

読後感:退職後は小さな組織でボランティア活動をしているが、各グループが少人数で構成されているにもかかわらず、ごく稀だがどこかで諍いが生じることがある。諍いの発端は、一人に負担がかかったり、さぼる人が出たり、担当の順番がおかしいなどと不公平が生じていると認識されているときに、何らかのきっかけで爆発する。そのようなときは長い時間をかけて話し合い、全員が納得するまで策を考えることになる。小さな組織にもかかわらず問題の解決にはそれ相応の労力が必要である。町、国、さらには世界という大きなレベルになると、問題の解決は格段に難しくなる。著者は民主主義によっての解決をもちろん推奨している。この本の中で紹介されているように、民主主義の道はいばらの道であり、何とか今日まで生きながらえてきたと言った方が適切のようにも思える。冒頭で民主主義を脅かす四つの問題が挙げられていたが、それらと対峙することは容易なことではない。そこで、大きな組織からではなく小さな組織からボトムアップ的に始めて、問題解決の能力を高めていくことが重要で、そのためには、身近な近辺の中で抱えている問題を、「参加と責任」という意識を持ち「自由と平等」を大切にしながら、自律的に解決するアソシエーションをまず作り上げていくことが肝要であると読んだが如何であろう。

*1:この本がコロナ危機のさなかにかかれたのでこのようになっているが、現在では、「起きうるパンデミック」としておいたほうが良いだろう

やっと暑さも和らいできたと思えるお彼岸のある日、川崎浮世絵ギャラリーを訪ねた。ここは川崎駅から至近距離のところにあり、とても便利である。決して大きなギャラリーとは言えないが、素晴らしい浮世絵を展示している場所とし好評である。この秋は小林清親の作品を紹介している。

小林清親(1847~1915)は、伝統的な浮世絵に、陰影法や遠近法など西洋絵画の手法を取り入れて「光線画」を創案した。天候や時間帯により様々な表情を見せる、新時代の東京の風景を見事に描き出したことで知られている。

静岡市美術館のホームページを参考にすると清親の略歴は次のようである。清親は江戸に生まれ、幼いころから絵を描くことが好きであった。将軍直属の御家人(本所御蔵小揚頭取)として15歳で家督を継いだ。慶応4年(1868)の伏見の戦いに参戦、明治維新後は徳川家に従い一時静岡に移住するなど、時代の変わり目に青年期を過ごした。東京に戻った清親は、明治9年(1876)、江戸からの変貌を遂げた東京の風景を、光と影の表現に工夫を凝らして描くことにより、新しい浮世絵を発表した。先に述べた「光線画」の誕生である。西洋風の表現を意識した清親の絵は、江戸の伝統を受け継ぐ彫師や摺師たちの優れた職人技によって、明治の新しい浮世絵となった。

東京風景の出版は、明治14年(1881)に打ち切り、社会風刺画を多く描いてジャーナリズムとの関係を深めた。明治27年(1894)に日清戦争が始まると戦争画を手掛け、世相に応じた浮世絵師として仕事を続けたが、木版の衰退という大きな流れの中で、出版から手を引いていった。50歳を過ぎたころからは肉筆画で腕を振るった。彼は「最後の浮世絵師」とも「明治時代の広重」ともいわれている。

それでは清親の絵を見ていこう。展示会場は撮影禁止となっていたので、Wikipediaやトーハクから公表されているパブリックドメインの作品を参考にする。また、絵の出現順序は会場でのそれに従うものとする。それではスタートしよう。

最初に光線画の進歩の状況を伝えてくれる三作が紹介されていた。光線画の特色は、光と影、光の揺らぎ、色彩の変化を細やかに写実的に捉えている点にある。三点の作品の中で最後に紹介されていたのが、「東京新大橋雨中図」(Wikipedia:英語版)で、これらの中で最も完成度の高いものである。雨のなかの東京新大橋を描いたものであるが、雨そのものは描かれていない。押さえつけるような薄暗い雲をグラデーションで巧みに描き出し、雨粒が打ち付ける川面を乱反射する光で見事に描写している。左側の動かない小舟と傘をさし裾をまくり上げて歩いている女性の姿が雨の光景であることを強調している。じっと見ていると、絵の中に溶け込み、雨の音さえ聞こえそうな作品である。

こちらは同じ大橋を描いた歌川広重の有名な「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」(Wikipedia:日本語版)である。雨を細い線で表し、川面を広重ブルーとも称されるベロ藍で鮮やかに描き出している。激しい雨から逃れようと傘やむしろで頭を覆って、大橋から去ろうとしている庶民の難渋が感じられる傑作である。幕末の広重と、明治の清親との表現法の近いがよく表れている二つの作品で、広重がヨーロッパの印象派に影響を与えたのに対し、清親が西洋画の影響を受けていることに、時代の大きな変化を感じることができる。広重の作品が「動」を、清親のそれが「静」を表しているともいえる。

光線画を活かせる場面は、色彩の変化を伴う朝、夕そして夜である。展示ではこの順に作品が展示されていた。それでは朝の光景から見ていこう。「萬代橋於日出」(東京国立博物館)は、萬代橋での日の出を表現したものである。清親の作品の特徴の一つは輪郭線がないことである。この作品にも輪郭線は見られず色の変化だけで境目を表している。陽が上り始めた時の色の変化をよく表していて、川面は薄い紅色で、空は低いところは紫で、上空は黄色で表している。また、朝の影はとても長いが、人影からもその様子を窺える。静かな冬の朝が巧みに描かれている絵である。

同じく暁の様子を表した「神田神社暁」(Wikipedia:英語版)である。目の前の木に朝の陽が差しこんでいる様子が、陰影表現によって見事に描写されている。地面が朝の光の中で輝き、そこに樹木の長い影が落とされ、新しい一日を迎えたときの喜びが伝わってくる。

広重も「名所江戸百景・神田明神曙之景」(東京国立博物館)で、同じ境内を描いている。樹木の間隔も似ていて二人が同じ場所を好んだことが分かる。広重のは如何にも浮世絵という感じだが、清親のは水彩画の趣がある。

次は夕方の景色で「神田川夕景」(東京国立博物館)である。トーハクにある作品は、少し赤みが強すぎるように思える。同じ作品をいくつかウェブで鑑賞することができるが、色の付け方はそれぞれによって異なる。清親は色を少しずつ変えて、表現の仕方を色々と試したのだろう。

これは夜を表現したもので、「九段坂五月夜」(東京国立博物館)である。江戸時代は夜ともなると真っ暗になるので、浮世絵での夜の表現はほとんど見られない。それに対して明治時代になるとガス灯や電気がともるようになり、夜の景色も表現の対象となる。九段坂上に靖国神社が建てられ、その2年後にその正面に高灯龍が立てられた。そこでの夜の場面で、しとしとと雨が降り、灯籠の明かりが濡れた路面に揺らぎ、その中を人が忙しそうに行き交っている。彼の光線画の特徴がよく活かされている絵と言えるだろう。

しかし、光線画の人気は長く続かず、描き始めてから5年後には流行が去ってしまう。光線画をやめた後は、彼は風刺画や江戸時代の浮世絵に回帰してしまう。戦記画もその一つで、西南戦争も描いた。これは「鹿児島征討戦記」(東京国立博物館)で、政府軍が陣を敷いている「熊本城」に、薩摩軍が攻撃を仕掛けている様子を描いたものである。

浮世絵に回帰した後に、教導立志基も描いた。教導立志基は、歴史的人物の故事を描いた明治時代の浮世絵の連作である。明治政府が打ち出した教化方針のもとに制作された教訓絵で、古代から近代までのさまざまな偉業を成した人物が描かれた。この作品は「教導立志基 四十五 福地源一郎」(Wikipedia:ドイツ語版)で、描かれている人物は東京日日新聞で主筆を務めた福地源一郎で、西南戦争の従軍記者としても知られる。

今回は、担当学芸員のギャラリートークを聴くことができ、要領よく、小林清親の浮世絵の特徴を知ることができた。清親の前には北斎・広重、後には新版画(伊東深水・川瀬巴水)が続くそうで、浮世絵の歴史を知ることもできた。それほど大きくはない会場だったが、時間をかけて楽しむことができた。後期は作品を入れ替えるそうなので、機会を作って訪れたいと思っている。

毎日、毎日、暑い日が続いて、あまり外に出ていく気になれないが、歌川広重の展覧会がそろそろ終わりに近づいてきたので、思い切って出かけてみた。訪れたのは、たましん美術館である。中央線の立川駅から10分程度のところにある。立川駅前は綺麗に整備されていて人の流れが絶えない。多摩地区の中心地の一つとして栄えている。

また、たましん美術館はモノレール線の下に整備された道沿いにある。Cafeと書かれた大きなビルの右が多摩信用金庫で、その1階に美術館はある。この通りは道幅が広く、車も入ってこないので、散策するのにはうってつけだ。ただし、暑くなければという条件付きである。美術館には開館時間と共に入場した。入場者は私だけで、しばらくの間、一人だけでゆっくりと鑑賞することができた。また、写真を撮ることも許されていたので、パチリパチリとたくさん撮った。このブログに載っている広重の浮世絵は、全てたましん美術館でのものである。

百科事典マイペディアでは、 歌川広重は次のように紹介されている。「歌川広重(1797~1858)は浮世絵師である。江戸八代洲河岸の火消同心の子として生まれる。姓は安藤氏である。画号は一遊斎、一立斎などを名のった。歌川豊広に学ぶ。狩野派、南画、円山四条派(円山派、四条派)などにも学び、西洋画風をも取り入れた幅広い画風を形成した。初め美人画を描いたが、葛飾北斎に刺激されて風景画に転向した。1831年《東都名所》シリーズを版行、続いて名作《東海道五十三次》(保永堂版)を出し、風景画家としての名声を決定的なものとした。雪月花に装われた四季の景がしみじみとした旅情とともに描かれる広重の風景版画は、幕末のすさんだ世相の中で安らぎを求める庶民の共感を受けた。《近江八景》《江戸近郊八景》《木曾街道六十九次》《名所江戸百景》などのほか、花鳥画にも名作を残す。ゴッホなどヨーロッパの画家にも影響を与えた。門人が2代、3代広重を襲名した。

展覧会のパンフレットには次のように紹介されていた。歌川広重は、安政5年(1858)に62歳で亡くなった。今回の展覧会では、主に《名所江戸百景》を紹介する。この作品は、亡くなる2年前の安政3年(1856)から制作され、空前の大ヒットとなり、題名の「百景」の100枚をこえ118枚まで描き続けられたほどであった。浮世絵師人生の集大成となった本作は、江戸時代の情緒あふれる春夏秋冬の風景が、人々の度肝を抜くような斬新な構図と鮮やかな色彩で描かれた。江戸の名所をとらえた洒落と遊び心ある絵は、江戸時代の人々を、そして150年以上を経た現代の私たちをも楽しませてくれる。

広重にまつわる話題は後回しにして、印象深かった作品の中から紹介していこう。広重の特徴は、構図の大胆さにある。特に、近くにあるものを極端に大きく描き、独特の遠近感を生み出している。

「四谷内藤新宿」:甲州街道の最初の宿場がここに置かれていた。この街道は、多摩や秩父でとれる鉱物や野菜を運ぶ道で、牛や馬の行き来が盛んだった。馬の脚が画面の半分近くを占めている大胆な構図に力強さを感じる。そして、ここは私が高校の3年間を過ごした思い出の地でもある。江戸時代は新宿は江戸の端だったが、高校生の頃は東京の中心になりつつあった。ここは、時の流れの速さを感じる場所である。

「深川万年橋」:上下と左側の薄茶色は何だろうと目で追ってみた。手桶の柄の部分であることが分かりびっくりした。そして、大きく描かれた亀が手桶から吊り下げられている。ドキッとする構図に圧倒される。万年橋の手すりの間から、隅田川と富士山が見える。また、手すりの上に描かれている船頭の上半身には、帆掛船と共に、動きが感じられる。

「高輪うしまち」:右側に大きく描かれた牛車の車輪に思わず目が行ってしまう。そして、その陰で遊んでいる子犬に目が向く。そばには、牛車を引く人足が夏の暑さを凌ぐために食べたと思われるスイカが転がっている。見上げると、雨あがりなのだろう、虹が出ている。海の青さとの対比が鮮やかである。また、ペリーが来航した後に急遽造られた台場が遠くに見える。大きな車輪と小さな帆掛け船の対比が素晴らしい。

「水道橋駿河台」:画面いっぱいの鯉、そして、その眼はまるで生きているかのように感じられる。下を流れている川は神田川、橋は水道橋である。武士の子供は7歳になると吹き流しやのぼりで祝われた。しかし、町人は吹き流しを許されず、その代わりこいのぼりをあげた。5月の澄んだ空に、勢いよく泳いでいる鯉と遠くに見える富士山の対比が素晴らしい。

「上野山内月のまつ」:現在の上野恩賜公園の清水観音堂に、枝が輪になった「月の松」があったそうで、この輪を中心に据えて、不忍池と向こう岸を描き出している。火の見櫓が見えるのは、火消同心であった広重の想いであろう。

「上野清水堂不忍ノ池」:「月の松」を少し遠方から鑑賞した絵である。

「はねたのわたし弁天の社」:この作品も大胆な構図である。船に乗っている人の目線からであろう、櫓をこぐ船頭の毛むくじゃらの手と足の向こう側に、江戸名所の弁天堂(左)と常夜灯(中央)を見ている。遠近感を上手に表現した大胆な構図である。

「亀戸梅屋敷」:亀戸天神社(1662年建立)の裏手に梅屋敷があった。そして、ここに龍が横になっているような梅の木があったので、水戸光圀が「臥竜梅」と名付けた。また8代将軍吉宗が鷹狩の帰りに梅の花の香りを嗅いで立ち寄り、「見事」と誉めた。このようなことから「臥竜梅」は江戸で最も有名な木となった。この作品は、ゴッホが「日本趣味・梅の花」として模写するなど、世界に影響を与えた。

ここまで、近いものを極端に大きく描く事で、遠近を巧みに表している絵を見たが、ここからは、広重が得意とした雨・月・雪を見ていこう。

「大はしあたけの夕立」:名所江戸百景の中で一番人気と言えばこの作品だろう。同じくゴッホが模写した。隅田川にかかる大桟橋で突然大雨が降りだした。着物の端をまくり上げ、急いで橋を渡る武士や町人が生き生きと描かれている。日本橋の浜町から深川六間掘りにかかっていた橋で、幕府の船・安宅丸の蔵があったので安宅と呼ばれた。広重は「雨と月と雪の画家」と呼ばれた。この絵では、土砂降りの雨を角度も濃さも変えた黒い線で表現した。

「目黒太鼓橋夕日の岡」:今の目黒行人坂のある台地一帯は、夕日が美しく見える「夕日の岡」と呼ばれ、紅葉の名所であった。目黒川にかかる橋は、この頃は江戸では珍しい石造りの「太鼓橋」である。左手の道を進むと急な坂の行人坂へと続く。画面で道の向こうに左に上がる急勾配が見える。それが「夕日の岡」で、1834年に熊本藩細川家の下屋敷に、1931年に雅叙園となった。広重は雪景色が得意で、寒さや木に積もる雪を巧みに描いた。

「日本橋雪晴」:名所江戸百景の巻頭を飾った作品で、雪景色の日本橋を表している。橋の上をたくさんの人が行き来している。また、手前には家並みが見え、天秤棒を担いでいる商人(棒手振)が見える。この一帯は魚河岸であった。遠くには富士山が見えている。江戸の人には欠くことが出来ないものだったのだろう。

「虎の門外あふひ坂」:最後は月夜である。水場は堰堤で、川の水を引き、水の流れを緩やかにするために作られて堤防で、釣り場となることもあった。タイトルは「あふひ坂」となっているが「葵坂」のことである。金毘羅大権現と書かれた提灯を男の子たちが手にしている、寒い冬だというのにふんどし一丁で大丈夫なのだろうか。江戸の人たちは活気に溢れていたのだろう。

多摩信用金庫は多摩地区を拠点としているため、多摩地域の浮世絵も合わせて展示されていた。その中のいくつかを紹介する。

「江戸近郊八景之内 小金井橋夕照」:私の勤務地はこの近くにあった。その当時は、玉川上水沿いの桜並木はとても美しく、いつも春が待ち遠しかった。

「名所雪月花 井の頭の池 弁財天の社 雪の景」:懐かしい井の頭公園である。ここの桜もとても綺麗だった。

展覧会の紹介をしたついでに、歌川広重についてもう少し説明を付け加えておこう。今年の初夏に「広重ぶるう」というドラマをNHKが流していた。梶よう子さんの同名の小説をテレビ化したものである。歌川広重を阿部サダオ、妻加代を優香、版元保永堂・竹内孫八を高島政伸、葛飾北斎を長塚京三、歌川国貞を吹越満が演じた。

番組の紹介では次のように説明されている。

時は文政13年(1830)、歌川広重は家業の火消しで生計を立てる下級武士だった。派手な美人画・役者絵全盛期にもかかわらず広重は地味な画風で売れず、もがいていた。しかし妻・加代だけはそんな広重を気丈に励ましつつ、質屋に通い、身を削って支える。そんな時にある版元から渡されたうちわにベロ藍という舶来絵具で絵が描かれており、その美しさに衝撃を受け、広重は「この青が生きるのは空!」と叫ぶ。鬼才・葛飾北斎の存在、同門の歌川国貞との差を感じつつ、ベロ藍を初めて使用した「東都名所」の売れ行きは不調だった。そんな中、献身的な加代がつなげてくれた縁で、「東海道五十三次」を出版する版元・保栄堂の主人・竹内孫八と出会う。広重は周りの人間に支えられながらも、もがき苦しみ、おのれの描きたい画を追い求める。そして、ついに描きたいものが見つかった矢先に加代の身に不幸が訪れる。そして、安政の大地震も発生する。失われた江戸を求めて、広重は再び筆をとる。ベロ藍を武器に、後にゴッホが模写し、世界の絵画に大きな影響を与える「名所江戸百景」を描き出す。

このドラマを見ての感想:歌川広重は几帳面で真面目、それに対して、葛飾北斎は奔放で自由である。広重はどのような絵を描いたら良いのか悩んでいた。そんな時、北斎は「おれが満足する絵しか描かない」と言い、国貞は「売れるものを描く」と言う。このドラマでは「東海道五十三次」は国貞の路線である。版元の保栄堂は、売れっ子になりすぎたためにきっと悩むことになるだろうと見通し、「つつましく暮らすつまらないものが描く浮世絵がなんであるか」を追求するようにと告げて版元をやめてしまう。愛する加代が亡くなり、安政大地震で江戸が壊滅した直後に、広重自身が満足する浮世絵・名所江戸百景を描く。このドラマでの阿部サダオさんの演技が素晴らしかったので、広重と言われると彼の顔が浮かんでくるので困ったことになってしまったと思っている。

ところで、浮世絵は一人で作られるわけではない。分業体制で、プロデューサ役の版元、版元の提案を受けて下絵を作成する絵師、下絵をもとに版画を掘る彫師、版画を摺る摺師からなる。そして、版元はさらに作品を売り出すという重要な仕事を担う。我々には、絵師の名前だけが伝わっているが、それぞれの仕事の専門性は極めて高い。この分業体制は、資本主義的生産体制の単純な分業というわけではなく、アソシエーションでのワークシェアリングの考え方に近い。また、広重の絵に対する情熱も、「売れるもの」から「自身が満足するもの」へと変わっている。これはやはり資本論の中での賃金を稼ぐための商品化された労働から、自身で楽しむための脱商品化となっている。斎藤幸平さんが推奨しているアソシエーションとは大きな距離があるが、ここにはその本質が内包されていることが理解できる。広重の優れた構図とベロ藍の素晴らしい彩色を堪能するために出かけた展覧会であったが、江戸時代の人々の生き方も感じることができ、とても暑かったけれども、有意義な時間を持てた。

若いころは希望の国に思えたアメリカの昨今の厳しい分断を見ていると、どこかに構造的な欠陥があるのではないかと疑いたくなる。アメリカは、資本主義と民主主義とを最良の姿で実現した国と思われていた。しかし、今日大きくそれが揺らいでいる。19世紀に資本主義の問題点を指摘したのは、よく知られているように、カール・マルクスであり、そして、彼は共産主義を提唱した。それを推進したソ連や中国の政治体制に好意を抱けなかったため、私はいままで彼の著作物に触れることはなかった。

ところが最近、斎藤幸平さんが「資本論」を本やテレビで紹介したりしているのを知った。それもなかなかの評判を得ているようである。多くの人が、今日の体制に疑問や不満を感じて、解決策を人々は求めているためらしい。そこでこの機会に彼の本を一冊読んでみようという気になった。しかし、いきなり『資本論』は難しそうなので、まずは手軽な本ということで 『ゼロからの『資本論』』を読んだ。副題には「コミュニズムが不可能だなんて誰が言った?!」と刺激的である。それではさっそく内容に触れていこう。

資本論の中で重要な概念は「人間と自然との物質代謝」である。物質代謝は、生理学で使われる用語で「生体内で行われる化学変化」を表すが、マルクスはこれを人間と自然との間の営みに用いた。人間が他の生物と異なるのは、自然に対して積極的に働きかけることである。人間と自然との間が好循環であれば、両者はともに豊かになる。しかし、自然に対する働きかけが強すぎると、自然は破壊されてしまう。

今年の夏は異常に暑かったが、これは人間が排出する二酸化炭素の量が、地球が許容できるそれを超え続けたためだろう。マルクスは、人間が自然に働きかけをしているのは労働と考えた。人間が豊かに毎日を過ごせるためには自然が豊かであることが必要であるし、またその逆も真である。そのためには、労働は人間に対しても自然に対しても豊かさをもたらすものでなければならない。この観点から、資本主義という活動を検証しようというのがマルクスの資本論である。注意しておきたいのは、ここでの労働という言葉は悪い意味ではない。狩猟採集民が木の実を採るのも動物を捕るのも労働であるし、農耕民が作物を植えて収穫するのも労働であるし、工場労働者が機械を回転させて製品を作るのも労働である。

マルクスは資本論の中で、資本主義社会の「富」は「商品」という形で現れると言っている。物質代謝を説明する中で、人間も自然も豊かであるべきだと言ったが、そこでの豊かさと資本主義社会での富の間には考え方の違いがある。自然が豊かであるとは、緑が美しい森林や野原に恵まれ、きれいな水が流れている川などをイメージするであろうし、人間が豊かであるとは健康な体で健全な精神のもとにあることを意味するであろう。ともに情緒的・精神的な面が含まれている。これに対して資本主義的な生産体制が支配的になっている社会での富は、たくさんの商品の集まりとしてあらわれるとマルクスは言っている。富を商品としてとらえているために、資本主義での豊かさは即物的・実利的である。人間と自然の物質代謝の中での豊かさと資本主義のそれとの間に乖離があることから、そこに資本主義の問題点が現れてくるというのがマルクスの考え方である。

資本主義の問題点を論じるためには、資本主義とは何なのかを定義する必要がある。そのための準備として、資本主義以前あるいはそれ以外の体制でのモノの交換から考えてみることにしよう。いわゆる物々交換である。海外を旅行しているとき、フリーマーケットに出会うとワクワク感を味わう人は少なくないだろう。ガラクタと思えるものの中に、自分にとってはお宝と思えるものを見つけたときの喜びはひとしおである。フリーマーケットは、要らなくなったモノと必要なモノ、あるいは、飽きたモノと素敵なモノとの交換の場所である。そこでは、便宜的にお金を交換のための便利な道具として介在させることはあるが、基本的にはモノとモノとの交換である。すなわち、モノ→(お金)→モノとなり、心の安らぎを得ているだろうが利益を得ているわけではない。モノを$W$で表し、お金を$G$で表すと、フリーマーケットでのモノとモノの交換は、$W \rightarrow (G) \rightarrow W$となる。フリーマケットで交換されるモノは、使用する上でどれだけ助かるかという有用性を表す。ここでの有用性の度合いは使用価値と呼ばれる。

ところが資本主義では、最初に持っていた元手$G$を投資して、売れそうなもの(商品)$W$を作成したり移動したりして、それに儲けを上乗せして次の元手$G'$を得ようとする。すなわち、$G \rightarrow W \rightarrow G'$という運動になる。この運動をマルクスは資本と名付けた。要するに、資本とは金儲けの運動とした*1。商品としてのモノには、どれだけの価格で売れるかが重要なので、その度合いは(交換)価値と名付けられている。

資本という金儲けの運動が労働力を提供する人間を疲弊させてしまうとマルクスは言っている。このことを見ていこう。資本主義はすべてのものを商品化しようとする。資本主義の下で労働をしようとする人は、労働できる能力、すなわち労働力を商品として提供する。どのような仕事に従事するかは労働者の裁量に任されているので、仕事を選択する段階では労働者は自由である。しかし、労働力を商品として雇用者に提供したとすると、どのように労働させるかについての裁量権は雇用者に移ってしまう。労働者が作り上げた商品の価格と労働力への対価との差を剰余価値という。例えば、8時間の労働をして、10,000円の賃金を貰い、16,000円の商品を生み出したとする。この場合、賃金がこの労働者の労働力に対する対価である。そして、時間あたり2,000円の価値を生み出していることになる。すなわち、8時間の労働に対して、5時間分が賃金として払われ、3時間分は儲けとなっている。この儲けの分を剰余価値と言い、その額は6,000円である。

雇用者にとっては、商品としての労働力の価値を如何に抑えるかが課題となる。これにはこの仕事を誰にでもできる簡単な仕事にすることである。高度な技術を要する作業は、特殊な技能を有する専門家によって担われてきた。しかし、専門的で複雑な作業を簡単な仕事に分割することによって、多くの場合、誰もができる仕事にすることができる。このような場合には、労働者は仕事をとられてしまうという恐怖感から、無給での残業を厭わなくなる。さらに、勤勉でまじめな労働者の場合には、奉仕的に作業をすることで認めてもらおうとする意思が働き、無給での作業を自主的に行う場合もある。このような場合には無給での残業となり、結果として剰余価値を増加させる。例えば先の例の続きで、残業代が払われずに2時間の超過勤務をしたとすれば、時間あたり2,000円の価値を生み出すので、残業によりさらに4,000円の剰余価値を生み出したことになる。この4,000円は絶対的剰余価値と呼ばれる。

現代の社会ではイノベーションを起こすことが推奨されているが、それによって労働者の価値を下げることがある。例えば、ファストファッションやファストフードなどによって生活費が安くなり、10,000円の賃金が8,000円になったとしても同程度の生活ができるようになったとしよう。この場合には、賃金を下げることも可能であるし、正社員をアルバイトに代えることも可能である。これまでと同じように8時間労働し16,000円の商品を生み出したとすると、2,000円が新たな剰余となる。これは相対的剰余価値と呼ばれる。アルバイトには4時間分しか払っていないこととなり、4時間分が剰余価値となる。

モノつくりには、アイデアを生み出してそれを実現する楽しみがある。かつての職人たちは、アイデアから実現まですべての行程に絡むことができた。しかし、資本主義的生産形態では、頭脳を働かせてアイデアを生み出すのは経営者であり、被雇用者には肉体作業だけが残される。しかも、単純化された容易な作業である。さらに徹底されている場合にはマニュアル化されているので、モノつくりに参加しているという意識は起きない。逆に、モノつくりから外されているのではないかという疎外感を味わうようになる。ついには、人間がモノに振り回され支配されるようになる。この現象をマルクスは物象化と呼んだ。

労働者が疎外感を味わっている状況は、人間と自然の物質代謝に亀裂が生じていることを意味する。その改善策として各種の福祉政策が実行されている。しかし、ある程度はそれによって緩和されるものの、労働者の働きすぎるあるいは働かされすぎの状況が解決されるわけではない。大切なことは、労働時間の短縮を図り、自由時間を増やすことだとしている。

また、ソ連、中国、ベトナム、キューバ、エチオピアなどのように、福祉を標榜し社会主義を掲げている国に対しては、資本家が党と官僚に変化しただけで、実体は資本主義なので国家資本主義としている。

マルクスは、資本主義は人間だけでなく、自然も蝕むと言っている。若いころのマルクスは唯物史観(生産力を発展させていくことが、歴史をより高い段階へと進めていく原動力である)によりプロレタリア革命へと進むとし、『共産党宣言』によって人民の決起を促した。しかし、年齢を重ねるにしたがってその考え方を改め、自然と人間の物質代謝に亀裂が生じないようにすることが肝要であるとし、『資本論』の中で今日話題となっている環境問題について触れていた。資本主義のあくなき利益の追求が、有限である自然から無限に収奪しようとし、そのことによって自然そのものを破壊してしまうと警告していた。マルクスは、遠い先を見通し、重大な問題点を指摘していたと言える。

人間と自然との間の健全な物質代謝をどのように実現したらよいかについては、『資本論』の中で語られてはいない。しかし1990年代にマルクスの業績を総まとめすることを目的に、MEGAプロジェクトが実施された。このプロジェクトでは、彼の晩年に書かれた書簡やメモも含めてまとめられ、マルクスの晩年の考え方がわかるようになった。これをベースにして、この本ではマルクスがどのように解決しようとしたかを外挿している。一言でいえば、アソシエーション(自発的な結社)の実施・実行である。労働組合、協同組合、労働者政党、さらには、NGOやNPOなどがアソシエーションの例である。それは、ソ連のような官僚支配ではなく、人々の自発的な相互補助や連帯を基礎とした民主的社会である。別の言い方をすると、脱商品化に向けた運動である。そして、アソシエーションは、国有化のもとで官僚が決定する社会主義国家よりも、資本主義の下での福祉国家の考え方に近いとされる。

近年、労働組合が停滞し、アソシエーションが弱まる中で、国家の強い力を利用しての資本主義の改革案がいくつか示されている。ベーシックインカム(貨幣をみんなに配る)やピケティの税制改革(所得税・法人税・相続税を大幅に引き上げて大胆な再配分をする)や反緊縮派の現代貨幣理論(財政赤字でもインフレが起きない範囲で公共投資を行う)などがその例だが、これらは「資本のストライキ」(資本家への負担が大きくなり資本家が逃げ出してしまう)にあって、成功しないだろうと筆者の斎藤さんは考えている。

それではアソシエーションを見ていこう。その目的は私的労働(無計画な分業に基づいた商品生産)をなくし賃労働を廃棄することだとしている。そのためには脱商品化を目指し、コモン(みんなの共有財産)を増やして、労働者協同組合や労働組合によって私的労働を抑制し、無限の経済成長を優先する社会から、人々のニーズを満たすための使用価値を重視する社会に転換することだとしている。このような社会では、過剰な広告や頻繁なモデルチェンジが不要になり、マーケティングやコンサルタントのような使用価値を生まない仕事は削られるとしている。これらの仕事を削ったうえで、残った仕事をワークシェアすれば、労働時間は短縮し、自由な時間が増大すると夢を抱かせてくれる。さらには、ワークシェアの中には、賃労働と家事労働の区別も撤廃して含めなければならない。技術革新の成果は、無駄な商品開発に使うのではなく、労働時間の短縮と能力差を埋め作業をより平等に行えるようにする。

これらのことを称して、成長コミュニズムと言っている。そこでは、教育・医療・輸送手段などの無償化が行われ、食物、医療、書籍などがお互いの贈与でやり取りされるような社会になる。職業訓練、デイケア、子育て支援などが充実し、誰もが能力を全面的に開花できる社会になると考えている。各人の自由な発展が万人の自由な発展へと導くものをアソシエーションとしている。

どのようなことが実現されているのだろうか。例として、「市民電力(市民が出資して電気を地産地消)」や「シェアリング・エコノミー(インターネットを利用してモノやスキルをシェア)」などが挙げられている。これらの運動を斎藤さんは、新自由主義での「民営化」に対して「市民営化」と呼んでいる。ただし、「市民営化」が進んでも、財やサービスが貨幣を使って交換され続けるので、市場は残るとしている。

本の結論は、市場を否定しているわけではなく、コミュニズムでは(資本主義での問題点である)「構想と実行の分離」がなくなり、固定的な分業もなくなり、利潤追求のためにやみくもに生産性を上げて大量生産することをやめるようになる。そして、資本主義が生み出していた浪費、独占、民営化がなくなれば、社会の「共同的な富」は万人にとって「豊かに湧き出るように」なると称揚している。さらに、目指すものは、みんなにとって大事なものを、みんなで管理し、共有できる豊かさであり、全ての人が「全面的に発達した個人」として生きられる社会であると結んでいる。日本でも、2022年2月10日に「労働者協同組合法」が施行された。マルクスが思いついてから長い年月が経っているが、彼の思いが少しずつだがかなえられていると言えるのだろう。

読後感:今年の夏は異常に暑く、その暑さは9月も中旬になるというのにまだ続いている。気候変動を目の当たりにして、生命の危険を感じた人も多いことだろう。自然に対してこれ以上に収奪することは更なる気候変動をもたらすことは火を見るよりも明らかである。成長モデルとして優れていた資本主義の問題点が顕になり、早急に解決することが求められている。地球の環境を自然と人間の物質代謝とみたマルクスは卓越した理論を示してくれた。しかし、その理論を活かして、今日我々が抱えている問題を解決する策を見つける事は容易ではない。筆者の斉藤さんは、アソシエーションの実施・実行を解決策と見ている。本の中でアソシエーションの考え方については詳しく説明され、いくつかの例が述べられていたが、さらに踏み込んでアソシエーションによる問題点についても説明されていればさらに良かったと感じた。この本を読むきっかけとなった米国の分断はますますその混迷を深め、昨日行われた大統領候補のディベートでもその解決策は示されなかった。智慧を出し合って方策を見出していく時期だと思うのだが、簡単ではないようだ。

*1:元手を際限なく増やしていくという資本主義の本質と似ている戦略を歴史の中に見ることができる。中世のモンゴル帝国である。モンゴル帝国はある国を滅亡させると、滅亡した国の軍に新たな国を攻撃させ、成功するとそこに駐留させた。そして、新たに負けた国の軍を使ってさらに別の国を攻撃することで、領土の拡大を払った。領土には限りがあるので、いずれこの戦略は破綻することは分かり切っている。これと同じように、自然は有限なので、資本主義もいずれ破綻しそうに見えるがどうであろう。

19世紀の物理学は、力学を扱うニュートンの理論と電磁気学のマクスウェル理論との間に生じた矛盾に困惑していた。これを解決したのが稀代の天才と言われるアインシュタインである。彼は光の速度は一定であるという仮説を立てて、相対性理論を確立した。今回は恐れ多いことに、この理論に挑戦してみようと思う。とはいっても、ここで扱うのは特殊相対性理論である。相対性理論には外部の力が働かない特殊相対性理論と、重力のような外部の力が働く一般相対性理論がある。ここでは、前者を扱うこととする。それぞれが速度を変えずに運動しているという世界、すなわち慣性系である。

ニュートンの第一法則は慣性に対する法則で、「外力が働かない質点は等速運動をする」というものである。電車に乗っているときを考えてみよう。電車が常に同じ速度で動いていることはほとんどあり得ないが、ここでは少しだけ現実から離れてそうであるとしよう。もし、あなたが後ろの方の車両から前の方へまっすぐに時速の速度で歩いたとしよう。電車に乗っている他の人たちは、あなたが時速

の速度で動いていると認識するだろう。ところで、地上にいる人はどうだろう。電車が時速

の速度で動いてたとすると、電車の外の人からはあなたが時速

の速度で動いていると考えるであろう。

上の問題をもう少し物理学的に表現すると次のようになる。電車という慣性系と地球という慣性系

を考える。そして、

は

に対して速度

で運動しているとする。

の中で質点が速度

で運動しているとき、

から見える質点の速度

には、

が成り立つというのがニュートン力学の法則(運動方程式)である。

それでは、電車の中で人が歩いたのではなく、光が発射されたらどうだろう。ニュートンの運動方程式が言うように、地球からの観察者にはだけ速く見えるのだろうか。アインシュタインは、そうではなく、どちらから見ても光は同じ速度だと言っている。この秘密を解くカギはどこにあるのだろう。

1.思考実験

特殊相対性理論に取り組む前に、光の速度が一定だとするとどのようなことが生じるのかを図を見ながら思考実験してみよう。とりあえず、3種類のケースについて考えることにする。①地球から光を放ち、それを観察する。②光に乗って旅行をし、その中で地球から放たれた光を観察する。③驚くほどの高速で飛んでいる超ロケットからその光を観察する。そして、スタートの時点ではすべてが同じ所でそろったとしよう。すなわち、②③は光が放たれたとき、地球の上にちょうど達していて、また光と同じ方向に向かっていたとする。また超ロケットのスピードは光を超えないものとする。

それぞれの慣性系を①地球、②光

、③超ロケット

とする。光を放った方向を空間の

軸とし、これと時間軸

を合わせて考えることにする。空間の他の軸である

軸と

軸については考えなくても良いものとする。光を放った時間と場所は、慣性系で

ではそれぞれ原点、すなわち(時間、位置)=

であったとする。

それではそれぞれの慣性系について考えていくことにしよう。まずは観察者が地球にいる慣性系から考えてみよう。いま、光が地点

を通過した時間は

であったとする。光の速さを

とすると次のような関係が成り立つ。

それでは次に、観察者が光とともにいる慣性系を考えてみよう。光が慣性系

の地点

を通過したとき、慣性系

は光とともに動いているので、慣性系

で見ている光は、観測者と同じ場所に留まっている。すなわち、距離は

である。ここまでにかかった時間を

とすると、光の速度は慣性系によらずに同じ速度で

としているので次のようになる。

これよりとなる。すなわち、慣性系

では時間が全く進まないことが分かる。光と一緒に動くことが可能であれば、我々は年を取ることがないということだ。また、星からの光は、それが発射された時を見ていることになる。なんと遠い過去からのお土産だろうか、星に神秘性が漂っていることが理解できる。

最後に、観察者が超ロケットとともにいる慣性系を考えてみよう。光が慣性系

の地点

を通過したとき、慣性系

での超ロケットは、時間

で地点

にあったとする。この時、座標はロケットとともに動いているので、

である。また、慣性系

での超ロケットの時間と距離はそれぞれ

となる。それでは、光との距離はどのようになっているのであろうか。

2.仮説

いくつかの性質が分かってきたので、ここでは何が成り立っていそうかを推察することにしよう。光速はどこでも変わらないので、光を基準に考えればよさそうである。そこで、超ロケットの位置を考える時、同じ時間に発射された光との間にどれだけの距離があるのかを考えることにしよう。地球の慣性系から観察したとき、光が発射されてから時間

後の光の位置は

である。そして、同時に発射された超ロケットは

の位置にある。

ここでは、少しだけマジックをさせてもらうことにして、距離が常に正の値をとるように二乗で表すことにする。すなわち光が進んだ距離はとし、超ロケットのそれは

とする。それらの間の距離はその差で表されるが、ここでは超ロケットの方から光の方を引くことにしよう。両者間の距離を

とすると次のようになる。

この式は中学校で習った三平方の定理に似ていないだろうか。直角三角形において、斜辺の長さをとし、直角に交差する他の2辺の長さを

としたとき、

であるというものだ。ちょっと違うのは最初の項にマイナスがついていることだ。

距離の式はなので、変形すると次のようになる。

横軸は空間の軸とし、横軸を時間軸としよう。このようにすると、下図で示されるように緑の直角三角形を描くことができる。ところで、時間軸の方はマイナスとなっているので、縦軸の方は虚数としよう。さらに、縦軸は少し工夫を凝らして

で表すことにしよう。このようにすると光の通り道はこの座標系では傾きが

となり、光が通っている地点での空間軸での長さと時間軸の長さが一致する。このようにすることで、式4は図での緑の三角形のように、わかりやすく表すことができる。なお、虚数

は、

である。ここで、距離

を世界間隔、光の通り道の線を光の世界線と呼ぶこととする。

ここでの仮説は、は慣性系によらないというものである。その根拠は、「光の速度は一定なのでどの慣性系から見たとしても、超ロケットから光の場所までの距離は変わらないはず」というところにある。それでは確認することとしよう。

3.ローレンツ変換

それでは慣性系から慣性系

への変換を考えてみよう。二つの慣性系は最初は原点を共有しており、慣性系

は慣性系

に対して速度

で離れていくとする。今、慣性系

の点

は、慣性系

では点

に対応したとする(ここでは縦軸は

ではなく

とする)。慣性系同士は等速度で離れていくだけなので、二つの点の関係は次の一次変換で表すことができる。

行列を使わないと、次のようになる。

また慣性系同士は速度で離れていくので、次の関係が成り立つ。

それでは式5の行列を求めよう。具体的に議論を展開するために、これまでの地球とロケットの慣性系を用いることにしよう。下図は観察者が地球から超ロケットを観察している場合である。観察を始めた時点(図の左側)では同じ場所にいたとする。すなわち、両方の慣性系の原点は同じ所にあり、観察者も超ロケットもこの場所にあったとする。

今、地球の慣性系で時間

経過したとしよう(図の右側)。この時観察者は

軸上では進んでいないので、地点

のところにいることが分かる。この時、ロケットの慣性系

では、時間

が経過したとしよう。超ロケットもこの観察系では微塵も動いていないので、地点

にいる。

それではこの地点は、地球上の観察者からはどのように見えるのだろうか。観察者からは超ロケットはで飛行していると観察される。従って、慣性系

は慣性系

から速度

で遠ざかっていく。従って、地点

は、慣性系

では

となる。

一方、式7からの時の

を求めると、

である。

従って、より、次が求まる。

次は観察者が超ロボットから地上を観察しているとしよう。それは下図で示される。

時間が経過した後での観察者の位置は

である。この時の地上では

時間経過しており、

は

から速度

(超ロボットから見たときは方向が逆なので負となる)で遠ざかっていくので、その位置は

となる。また、式6,7から求めると、

である。これより次が得られる。

式10,11よりとなる。

を

で表し、

とすると、慣性系から慣性系

への変換は次のようになる。

となる。逆に慣性系から慣性系

への変換は次のようになる。

慣性系から慣性系

への変換で、速度を

としたが、これを反対方向、すなわち

としたときは次のようになる。

両者の変換式は一致するはずなので次を得る。

とする(

)と、慣性系

と慣性系

の座標変換は次のようになる。

式20,21での行列をローレンツ変換という。

4.ニュートンの力学との合致

慣性系間の速度が光の速度とは比べられないぐらい遅い場合には、 なので式20より、

となり、これはニュートン力学と合致していることが分かる。

5.仮説の検証

世界間隔が、慣性系によらないということを証明しよう。

世界間隔の式は式21を用いて変形すると次のようになる。

これで、慣性系によらず世界間隔は一定であるということが示された(目出度し、目出度しである)。

ここからは少し遊びとなるが、縦軸を虚数の軸にした場合のローレンツ変換がどのようになるかを考えてみる。今、双曲線関数を用いて、とすると、

より、

虚時間を用いれば、

より次を得る。

上記は、二次元の回転行列と同じ形をしていることが分かる。

7.おわりに

この記事を書くきっかけとなったのは、恒例となっている朝の散歩での頭の体操である。光の速度が一定の時にどのようなことが起きるのかを考えた。頭に浮かんできたのは次の図である。

ここでの登場者は、人と、光の半分の速度で走る超ロケット、そして光である。スタートラインから一斉にスタートしたとして、人の時計で時間経過したとする。光や超ロケットと比べて人の速度は大したことはないので、人はまだスタートラインのあたりであろう。光は人から

だけ離れた位置にいるとしよう。すなわち、

である。そして、この時の超ロケットと光の間の距離は

である。超ロケットから光を観察したときは、光が

離れたように見えるであろう。超ロケットに備えられていた時計は

を指していたとしよう。この時、超ロケットから見たとき、光は

時間かけて、

の距離だけ離れていったように見えるであろう。従って、

となる。ところで、

なので、

である。超ロケットでは地球の半分の時間しか経っていないことになる。

先週1週間は、強力な台風の到来によって家に閉じこもらざるを得なかった。このため、散歩中に得られていた上記のヒントを利用し、なるべく独力で相対性理論に挑んでみようと、式をあれこれと文字通りこねまわした。その結果が上記のものである。一応形になったので、ほっとしている。

相対性理論について学んだのは大学生の頃だと思う。その頃は理論的にはそうでも、現実に役立つ領域があるのだろうかと疑問に思っていた。しかし、最近はそうでもなくなった。人工衛星からのGPS(全地球即位システム)で位置情報を得ているが、これまでに説明した速度の差による時間差が問題となる。実際にはここでは扱わなかった加速度も問題となるので、それらも含めてGPSでの時計を修正する必要がある。現代社会は、アインシュタインの理論なしには成り立たないような世界になっている。このような人智を超えた先見性と創造性に触れ、あらためてアインシュタインは稀代の天才だったと驚嘆した。

高校の時に出された物理の問題の中でいまだに頭に残っている課題がある。「ロケットが地球の周りを巡るようにするためには、(地上の高所から)水平方向にどれだけの速度で発射すればよいか」という問いである。ロケットの遠心力が地球からの引力と釣り合うようにすれば良いので、遠心力の法則さえ知っていれば難しい問題ではない。しかし、物理の法則を覚えることが苦手というよりも嫌いであった私は、自分で導き出せばよいとこの頃から考えていた。従って、この問題を解くことは、遠心力に関する物理法則を自ら導き出す試練へと変質した。物理の問題が解けるかどうかは、高度な数学を知っているかどうかによって大きく左右される。ベクトルを習っていないときだったので、式の展開に四苦八苦しているうちに試験の終了を知らせるチャイムがなった。その時の苦い経験がいつまでも頭に残っているので、それを払拭するために一度解いてみよう。

ロケットの周回運動は、糸の先端に球を結び、他方の先端を握って、球をぐるぐる回すのに似ている。球は手元から遠ざかろうとするが、糸で結ばれているため離れない。この時、手元では球の方に引っ張られるような力を感じる。これが遠心力である。

今、球はいつも同じ速度で回転していると仮定しよう。まず、球の動きを図示する。球は黄色で示してある。手元から球までの糸の長さは$ R$とする。そして、球は半径$ R$の円周上をぐるぐると同じ速度で時計回りに回転している。球の速度を$ v$とする。この時、球は円周上の接線方向に速度$ v$で移動しようとする。しかし、糸でつながれているために、中心の方に引き戻されるような力を受ける。真上の$ A$と右上の$ B$の地点での速度を表すと図のようになる。速度には方向があるので、それぞれベクトル表示で$ \vec{v}$と$\vec{v}'$とする。また、球が$ A$から$ B$に移動するまでに$ dt$時間かかり、$ \angle ACB$のラジアンでの角度は$dθ$とする。なお、ここでは$dθ$は十分に小さいとし、$ A$から$ B$まで距離はその円弧の長さで近似できるものとする。 vecv\vec{v}vecvから$\vec{v}'$への速度の変化量は、$\vec{v}$と$\vec{v}'$がつくる角度が$dθ$であることから、

vecv\vec{v}vecvから$\vec{v}'$への速度の変化量は、$\vec{v}$と$\vec{v}'$がつくる角度が$dθ$であることから、

\begin{equation}

| \vec{v}' - \vec{v} |=vdθ

\end{equation}

となる。球が回転しているときの角速度を$ω$で表すと、

\begin{equation}

ω=dθ/dt

\end{equation}

である。2点間の速度の変化量$|\vec{v}' - \vec{v} |$を、その移動に要した時間$dt$で割ると加速度が得られる。今、加速度を$ α$とすると、

\begin{eqnarray}

α&=&(|\vec{v}' - \vec{v} |)/dt \\

&=& vdθ/dt \\

&=& vω

\end{eqnarray}

となる。ところで、$ v$は、半径$ R$の円周上を角速度$ω$で回転している物体の速度なので、

\begin{equation}

v = Rω

\end{equation}

である。従って、

\begin{equation}

α=Rω^2

\end{equation}

となる。

ところで、ベクトルを知らないときにはどうすればよかったのだろう。長年の課題に取り組むこととしよう。

周回軌道を描いている球が地点$ P_A$にいたとし、そこでの座標を

\begin{eqnarray}

P_A &=& (x,y) \\

&=& (R \sin ωt ,R \cos ωt)

\end{eqnarray}

とする。ここで、$R$は球が回転しているときの半径、$ω$はその角速度である。

それでは球の速度を求めてみよう。そこで、時間$dt$が経過した時、距離$dl$だけ進んだとしよう。その時の速度$v$は$v=dl/dt$である。今、時間$dt$の間に$x$方向に$dx$、$y$方向に$dy$進んだとする(なお、$dt$は球が真っ直ぐに飛んでいると思っても構わないぐらいのとても短い時間とする)と、

\begin{eqnarray}

v&=&dl/dt \\

&=&\sqrt {dx^2+dy^2} /dt \\

&=&\sqrt {(dx/dt)^2+(dy/dt)^2}

\end{eqnarray}

となる。

そこで、地点$ A$での速度$v_A$は

\begin{eqnarray}

v_A&=&(dx/dt, dy/dt) \\

&=&(R (\sin ω(t+dt)- \sin ωt) /dt , R (\cos ω(t+dt)- \cos ωt) /dt ) \\

&=&(R (\sin ωt \cos ωdt + \sin ωdt \cos ωt - \sin ωt) /dt , R (\cos ωt \cos ωdt - \sin ωdt \sin ωt - \cos ωt) /dt ) \\

\end{eqnarray} dtdtdtが十分に小さいとすると、$\sin ωdt=wdt, \cos ωdt=1$なので、

\begin{eqnarray}

v_A&=&(R (\sin ωt + ωdt \cos ωt - \sin ωt) /dt , R (\cos ωt - ωdt \sin ωt- \cos ωt) /dt ) \\

&=&(R ωdt \cos ωt /dt , -R ωdt \sin ωt /dt ) \\

&=&(Rω \cos ωt, -Rω \sin ωt)

\end{eqnarray}

となる。これは、速度が接線と同じ向きであることを示している。また、

\begin{eqnarray}

v &=& \sqrt {(dx/dt)^2+(dy,dt)^2} \\

&=& Rω \sqrt{\cos^2 ωt + \sin^2 ωt} \\

&=& Rω

\end{eqnarray}

下図に、地点$P_A$とそこでの速度$v_A$を示す。なお、図を書く時、$P_A$は中心から$R$の距離にあり、$x$軸に対して60度($\pi / 3$ラジアン)傾いているとした。また$ω=\pi/6$(すなわち単位時間に30度進む)と仮定して図示した。

単位時間(例えば1秒)経った時、球は$P_B$に移動したとする。もし、地点$P_A$で糸が切れてしまったとすると、単位時間後には球は速度$v_A$を示す矢印の先端に到着しているはずである。従って、ここから$P_B$へと向心力により引っ張られたはずである。

それではこの力を生み出した加速度$α_A$を求めることにしよう。これは速度を微分することで得られる(細かい式の展開は省略するが、速度を求めた時と同じ方法で行える)。従って、

\begin{eqnarray}

α_A &=& (d^2 x/d^2 t, d^2 y/d^2 t) \\

&=& (-Rω^2 \sin ωt , -Rω^2 \cos ωt)

\end{eqnarray}

となる。図で示すと以下の様である。

これから糸に沿って手元の方に加速度が向いていることがわかる。そして、加速度は

\begin{eqnarray}

α&=&Rω^2 \sqrt {sin^2 ωt + \cos^2 ωt} \\

&=& Rω^2

\end{eqnarray}

となり、先に得たのと同じである。

以上の議論から、長さ$ R$の糸をつけて球を角速度$ ω$で回転させると、球は

\begin{equation}

α=Rω^2

\end{equation}

の加速度で引っ張られていることが分かった。もし、糸が突然切れたとすると、反対側のほうに

\begin{equation}

α=Rω^2

\end{equation}

の加速度で飛び出す。球の質量を$ m で表すと、外側にで表すと、外側にで表すと、外側に mRω^2$の力がかかっていることが分かる。これが遠心力である。

それでは先頭で述べた周回運動となる速さを求めることにしよう。地球には引力があり、質量が$ m の物体は、の物体は、の物体は、GmM/R^2$で常に引っ張られている。ここで、万有引力定数$ G$は$6.7 \times 10^{-11} [m^3/s^{2}Kg] 、地球の質量、地球の質量、地球の質量 M ははは5.974 \times 10^{24} [kg]$、地球の中心から地表までの距離$ R$は$6.4 \times 10^{6} [m] $である。

遠心力と引力とが釣り合うので、

\begin{equation}

mRω^2=GmM/R^2

\end{equation}

となる。物体の速度$v$は$ωR$なので、

\begin{equation}

mRω^2=mv^2 /R=GmM/R^2

\end{equation}

となる。従って

\begin{equation}

v = \sqrt{ G M/R }

\end{equation}

となり、数値を入れ計算すると、$v=7.91 [km/s]$となる。

やっと積年の課題が解決した。物理や数学にはたくさんの法則があり、世の中にはこれらを簡単に覚えられる人もいるようだが、私は導き出せるものは、なるべく記憶しないことにしていたし、今でもそうしている。このため、学生の時は試験時間が定められていたので、残念な思いをすることもあった。

オーストラリアで自動車免許の試験を受けたときは、試験時間が定められていないのにびっくりした。日中いつ行っても良く、監督者から試験問題を受け取り、空席に座って問題を解き、終了したら監督者に返せばよかった。制限時間はないので、極端なことを言うと朝から夕までいて問題を解いても構わなかった。オーストラリアの学校でもそのようになっているようで、試験時間はたっぷり設けられていて、考える時間を十分に与えてあるとのことだった。どちらの制度にも一長一短はあると思うが、私にはオーストラリアの制度の方が好ましいように思える。

今年のように暑い夏は、冷房の効いた博物館に逃げ出すのも一つの方策である。神奈川県にあるいくつかの博物館では、なぜかペリー提督来航に関連する展示が目立った。煙を吐く黒船を見て江戸市民は肝を冷やしたはずで、この疑似体験で夏を涼しく過ごして欲しいという博物館側の趣向なのだろうか。ともかく、日米和親条約を締結してから今年でちょうど170年経つ。これは欧米と結んだ条約の中で最初のものである。この時期、欧米は大きく変化していた。18世紀から19世紀にかけて市民革命が起き、ヨーロッパ各地で国民国家が誕生し、アメリカ合衆国は独立した。時を同じくして産業革命がおき、資本主義も本格的な段階に入り、大量生産と市場経済が急速に拡大した。

これにより、欧米の国々は製品の売り先を求めてアジアに進出し、日本にも同様の働きかけが見られるようになった。西の方にも発展したい米国には太平洋航路の開設を急ぐ必要があった。しかしこのことは隠して、捕鯨船の食料・燃料の補給のために開港して欲しいという受け入れやすい要求を掲げて、1853年にペリー提督に伴われた黒船が江戸湾に到着した。ペリー提督は久里浜でアメリカ大統領の親書を手渡し、1年後に再度訪れるのでそのとき回答を得たいと言ってひとまず去っていった。半年後の1854年に再び訪れ、一寒村に過ぎない横浜村に急遽造られた応接所で日米和親条約が締結された。

ペリー提督は、帰国後に米国の上院・下院への報告書として『ペリー提督日本遠征記』を上梓した。この報告書には挿絵も入用だったので、画家のウィルヘルム・ハイネと写真家・画家のエリファレット・ブラウン・ジュニアを同行した。彼らの挿絵を織り込んだ報告書には、第1巻に石版画が90枚、木版画が78枚、第2巻に挿絵・図表が45枚、さらに第3巻には天文図が352枚含まれた。ペリー提督は、この報告書を作成するときに、隊員たちが自ら書いた日記や絵も提出させ、報告書が刊行されるまで情報が漏洩しないように注意を払った。

今回特別展で展示されている石版画の『日本遠征図集』も、ペリー提督と米国政府から承認をとる一方で、ペリー提督に100部贈呈することを約束して、ブラウン・ジュニアが作成したものである。この遠征図集は、ハイネが帰国後に描いた水彩画をもとに、ブラウン・ジュニアが石版画にしたもので、画の大きさはそれぞれが67x94cmと大判である。ペリー提督作成の報告書『ペリー提督日本遠征記』に納められている挿絵は、政府に提出する公文書という性格もあって、現地の様子をよく表しているようである。これに対してブラウン・ジュニアの『日本遠征図集』の画は、『ペリー提督日本遠征記』での挿絵を利用しながら、ハイネの意図が組み込まれて描かれているようである。

特別展で展示されている作品はすべて撮影禁止だったのでそれらを紹介できないが、Wikimediaの「Perry Expedition in art」に納められている作品は、自由に利用できるので、これらを使って説明しよう。

1853年の1回目の来航時から見ていこう。次の画は、琉球・首里城を訪問したときの様子を描いたものである。遠景の丘の上に見えるのが首里城で、隊列を組んだ一行が帰路についている。見えにくいが籠にのっているのがペリー提督であろう。大きな樹の下では隊員たちが出迎えている。右側には東屋でくつろぐ琉球の人、さらには傘をさして話をしている人も見える。琉球の人たちがとってつけたように画面の中に埋め込まれていて、不自然さを感じる。

横須賀の観音崎と富津を結んだラインは江戸を防衛するための生命線で「打沈め線」と名が付いていた。これを越えて侵入してきた異国船は沈没させるべく定められていた。ペリー艦隊はこれを知っていたのであろう。古代ローマ時代のユリウス・カエサルが内戦勃発の時に禁を犯してルビコン河を渡った故事にちなんで、「ルビコン河を渡る」とこの画を名付けた。幕府側は防衛のために帆船の千石船を繰り出したのだろう。その後方にはペリー艦隊の蒸気船が描かれている。防衛ラインの内側に侵入したのは、ベント大尉率いる小舟(バッテーラ)で、測量をしている。アメリカの小舟がオールで操作するのに対し、日本の小舟は櫓を操っている。戦いが起きるかもしれない緊迫した場面である。

ペリー一行は、大統領親書を手渡すために、久里浜に上陸した。初めて踏む日本の地である。絵の中央は役人だろうか、ここで起きている状況にはそぐわない。単に彼らをここに陳列したかったように見える。

ここからは2回目の来訪に関するものである。ペリー提督は条約を締結するための重要な協議の場である横浜村の応接所へと向かう。このような場面に犬が舞い込んでくるなどということはありえるのだろうか。日本に野良犬が多かったことを強調するために入れたのではとさえ思える。

日米和親条約により、下田と函館が開港されることとなった。そのため、ペリー一行は帰国の途中で下田を視察した。この絵は下田に上陸したときの様子を示している。条約が締結され一安心したのだろう。絵を描いているはずのハイネ自身もこの絵の中央付近に書き込まれている。

下田の寺院前で軍事演習を行っている。整然と行われている演習と、それを驚嘆しながら観察している日本人たちの対比を強調したかったのであろう。畏まってのことだろうか、下田の人たちは正装している。

ここまでがブラウン・ジュニアの『日本遠征図集』で、6種類の画が描かれた。それでは、これらと報告書『ペリー提督日本遠征記』の挿絵を比較してみよう。まず米国議会図書館からの久里浜に上陸した画である。『ペリー提督日本遠征記』にも同じ挿絵があるので、コピーと思われる。先ほど不自然に見えた役人は、今度は仕事をしているように見える。ハイネは水彩画を描くときに意図的に変えたのであろう。

久里浜で大統領親書を手渡す場面には、『ペリー提督日本遠征記』につぎのような挿絵がある。おそらくこのような形でおこなわれたのだろう。手前の役人たちの正座姿がさもありなんと思わせてくれる。

横浜村の応接所に向かう場面を描いたこの画は、The magazine of American history with notes and queries(1877)に掲載された。『ペリー提督日本遠征記』にも同じ挿絵があるので、そのコピーであろう。ペリー提督の前でお辞儀をしている役人がいる。文章でも同様な説明があるので、このように出迎えられたのであろう。

ブラウン・ジュニアは『日本遠征図集』を制作するとき、先に説明したように、ハイネの水彩画を利用した。これらの水彩画は、ペリー提督の『ペリー提督日本遠征記』での挿絵を利用しているものの、ハイネの意図を織り込んで一部に虚の世界を作り出している。なぜそのようなことをしたのかについて、展示会場に三人の研究者の見方が紹介されている。私は、全く異質の文化に出会い、その衝撃を伝えたいがために、それを強調して表現したかったのだろうと思っている。未知のものと遭遇した時の対処法は人によって異なる。極端な人は恐れ慄いてそれを排除したり、もっと強く出る場合には、破壊しようとする。その対極にいる人は、未知のものに親しみを感じて自身の中に包摂しようとする。ハイネは未知のものを強調することによって、それをどのように受け止めるかは鑑賞者に任せたのではないだろうか。そして、その反応を見て、ハイネ自身も楽しんだのではないかと想像している。なお、ハイネの水彩画は明星大学の図書館にアクセスするとWebで見ることができる。ブラウン・ジュニアの『日本遠征図集』と比較すると面白いだろう。

今年の夏はとても暑く、家から駅へと歩く短い時間でも、かなりの体力を奪われてしまう。このため、日中は本当に必要な時以外は家から出ず、早朝の散歩だけにとどめている。しかし、お盆を過ぎると流石に朝方は涼しさが感じられるようになり、頭の体操に勤しむ余裕が出てきた。今日考えた問題は、走行者は風によってどのような影響を受けるのだろうという問題である。100mを10秒で走る人が、順風を受けた時に同じ時間で着くようにするためにはどれだけサボれるのか、あるいは、逆に逆風を受けた時はどれだけ一生懸命走らなければならないのかという問題である。

問題を簡単にするために、引力と風以外からは影響を受けないこととした。490メートルの高さの崖から、水平方向に秒速10mで飛び出したとする(これは、100mを10秒で走る速さで時速36kmである。短距離の選手は少し遅い車並のスピードで走っていることが分かった)。そうすると、10秒後には丁度地面に着地(?、おそらく激突)し、崖からの距離は100mとなる。もちろん無風で空気などの抵抗もなく、秒速10mで水平方向に移動し続けるという理想的な条件のもとである。

さて、それでは秒速0.5m(分速30m、台風の暴風域は風速25m/s以上なので、台風の中で走るようなものだ)の風が常に吹いている時は、どれだけの速さで崖から飛び出せば、同じ地点に到達できるのだろうか。水平方向に飛び出しているので、落下時間に影響は出ず、どのスピードで飛び出したとしても、着地するまでにかかる時間は同じである。今回の例では10秒となる。

落下については10秒で490m降下すると先に説明した。ここでは、最初にこれが正しいのかを検討してみよう。地上でものが落下すると、1秒経つごとにその速度は9.8mずつ増える。すなわち、その速度は1秒後には9.8m/sとなり、2秒後には19.6m/s、さらに3秒後には29.4m/sとなる。そして、10秒後には98m/sと新幹線を上回るすごい速度になる。それでは10秒後には何メートル落下しているのだろう。

最も荒っぽい近似は、最初の1秒間は1秒後の速度で落下し、次の1秒間は2秒後の速度で落下し、これ以降も同じだとする。このように仮定すると次のようになる。

落下した距離$=9.8 \times 1.0 + 19.6 \times 1.0 + 29.4 \times 1.0 + ... + 98.0 \times 1.0=539.0$となる。

あまりにも近似が荒すぎるので間隔を0.5秒ごとにすると次のようになる。

落下した距離$=4.9 \times 0.5 + 9.8 \times 0.5 + 14.7 \times 0.5 + ... + 98.0 \times 0.5=514.5$となる。

さらに、間隔を0.25秒にすると、

落下した距離さ$=2.45 \times 0.25 + 4.9 \times 0.25 + 7.35 \times 0.25 + ... + 98.0 \times 0.25=502.25$となる。

最後に、間隔を0.125秒にすると、

落下した距離$=1.225 \times 0.25 + 2.45 \times 0.25 + 3.675 \times 0.25 + ... + 98.0 \times 0.25=496.125$となる。

これまでの過程を示すと図のようになる。なんとなく、グラフ$y=9.8x$の下部の面積を求めているようには見えないだろうか。

これを確認してみよう。今、間隔を$dt$とし、引力(加速度)を$g=9.8$とし、落下時間を$T=10.0$とする。この時、分割数を$ n とするととするととするとn=T/dt$である。従って、

落下した距離

\begin{eqnarray}

&=& g dt^2 + 2 g dt^2 + 3 g dt^2 + ... + n g dt^2 \\

& = & (1 + 2 + 3 + ... + n) g dt^2 \nonumber \\

& = & \frac{1}{2} n (n + 1) g dt^2 \nonumber \\

& = & \frac{1}{2} g n dt ( n dt+ dt) \nonumber \\

& = & \frac{1}{2} g T^2 ( 1 + 1/n) \nonumber \\

\end{eqnarray}

分割数を無限大にすると$ 1/n $は限りなく0に近づくので、

落下した距離$= \frac{1}{2} g T^2 となる。即ち、落下した距離は、その時の時間までのグラフとなる。即ち、落下した距離は、その時の時間までのグラフとなる。即ち、落下した距離は、その時の時間までのグラフy=9.8x$の下部の面積となることが証明できた。

この式は、一般化すると次のようになる。落下した距離

\begin{eqnarray}

&=& \lim_{n \to \infty} \sum_{i=0}^{n} \ i g dt^2 \\

\end{eqnarray}

等分した時に与えた番号ではなく、実際の値を用いることにする。そこで、$x=i T / n, dx=dt $とすると、

\begin{eqnarray}

&=& \lim_{dx \to 0} \ \sum_{x=0}^{T} g x dx \nonumber \\

&=& \int_{x=0}^{T} \ g x dx \nonumber \\

&=& g \left[ \frac{1}{2}x^2 \right]_0^T \nonumber \\

&=& \frac{1}{2} g T^2 \nonumber \\

\end{eqnarray}

それでは、順風・逆風で490mの高さから、風速$ α の下で、速度の下で、速度の下で、速度 v_0 で飛び出したとする。この時、で飛び出したとする。この時、で飛び出したとする。この時、 t 秒後の速度は秒後の速度は秒後の速度はv = v_0 + α t$である。この時、水平方向の崖からの距離は、引力の場合と同じようにして求めれば、$x = v_0 t + 1/2 α t^2 $である。

順風の時、$α=0.5$ なので$10 v_0 + 1/2 \times 0.5 \times 100 =100$なので、$v_0 = 7.5 $となる。

また、逆風の時、$α=-0.5$ なので$10 v_0 - 1/2 \times 0.5 \times 100 =100$なので、$v_0 = 12.5 $となる。

下図にそれぞれを示す。橙が逆風($-0.5m/s$)、青が無風、緑が順風($0.5m/s$)で、横軸が水平方向、縦軸が高さ方向である。

散歩の時間は1時間、問題を設定するまでに1/3ぐらい費やし、どのように解いたら良いのかを探すのに同じように1/3使い、残りの時間で実際に数値を入れながら頭の中で計算する。納得する解が得られた時は良い散歩をしたと思うが、そうでないと次の日に再度挑戦となる。今回は、加速度にはどのような性質があるのかを考え出すのにかなりの時間を費やした。物理学での理論を離れて、経済学や社会学などの他の分野で加速度と同じ概念はなんだろうと考えることはなかなか面白かったが、まだまだまとまっていない。話ができるようになった時、触れてみたいと思っている。

あるグループで雑談しているときに、インド人は2桁の掛け算ができるらしいということが話題になった。その時、「私もできるかもしれない。」という人が現れた。「お買い物計算を利用すればよいのよ。」ということだった。「試しにやってみましょうか?」ということで、「$47 \times 44$を計算してみるわね。」と言われた。「計算が終わるまで静かにしててね。」と言われたので、待っていた。どうも混乱されたようで、「$48 \times 42$でやってみる。」と言われたので、「ルールを変えるの。」と茶々を入れながらも、お願いということになった。しばらくして、2016と言った。隣の人は電卓をたたいてすでに答えを出していたので、正解であることが分かった。

この原理はどのようになっているのだろう。多くの人は一桁目が5である二けたの数を二乗する方法を知っているだろう。これは、二桁目の数とそれに1を加えたものを掛け算しその後に25をつければよい。例えば、$25^{2} = 2 \times 3 \times 100 + 25=625$である。

先ほどの計算もこれと同じ原理を用いているように思える。用いた数字にからくりがあるようにも思える。再提案された数字を見ると、一桁目の数字は2と8で、足し算すると10になる。先の一桁目の数が5も同じで足すと10になる。そこで一桁目が10の補数同士で二桁目が同じ数であるとき、その乗算は次のようにして得られそうである。「二桁目の数に対してそれとそれに1加えたものを乗算し、それに一桁目同士を乗算したものをくっつければよい」。

確認することとしよう。二桁目の数を$x$、一桁目の数を$a$とすると、この数を$x \times 10 + a \ \ (1 \leq x,a \leq 9 )$となる。そして、一桁目が補数となる数は$x \times 10 + (10- a)$となる。これらの乗算は次のようになる。

\begin{eqnarray}

&& (x \times 10 + (10-a)) \times (x \times 10 + a) \\

& = & (x \times 10 + (10-a)) \times (x \times 10)+ (x \times 10 + (10-a)) \times a \nonumber \\

& = & ( (x+1) \times 10 -a) \times (x \times 10)+ (x \times 10 + (10-a)) \times a \nonumber \\

& = & (x+1) \times x \times 100 - a \times x \times 10 + a \times x \times 10 + (10-a) \times a \nonumber \\

& = & (x+1) \times x \times 100 + (10-a) \times a

\end{eqnarray}

これで証明ができた。また、先の$48 \times 42$では、$x=4, a = 2 \ or \ 8$である。

しかし、この計算をした方はみんなに静寂を求めた後に、しばらく、頭の中で考えていた。もし、この原理が分かっていたならば、すぐさま、答えを出したはずである。これとは別の方法で答えを求めたようである。計算をする前に「お買い物計算」と言っていたので、もっと、別の方法があるのだろう。そこで、この計算をされた方の頭の中を想像することとしよう。

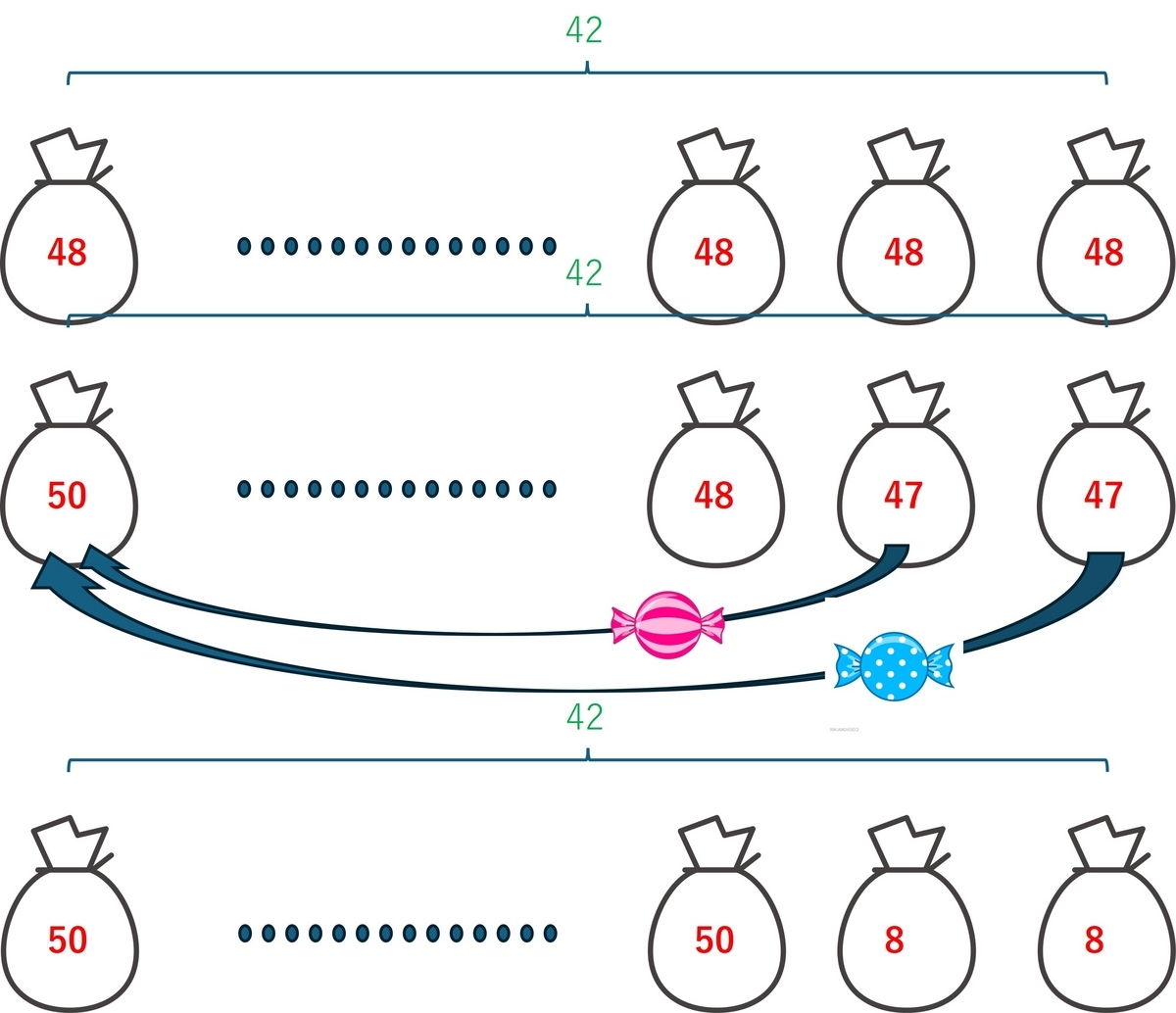

具体的な例として、キャンディーが袋詰めにされているとしよう。この例では、袋は42袋、それぞれの袋には48個のキャンディが入っていたことになる。そして、全部でいくつのキャンディがあるでしょうという問題になる。そこで、簡単に計算できるように、2袋を別にして、そこから残りの40袋に切りのいい数になるようにキャンディを移していくことにしよう。この場合には、別にした袋のそれぞれから一つずつ取り出して、40袋のそれぞれに移し、それぞれ50個のキャンディが納まるようにする。

最終結果はどうだろう。50個のキャンディが詰まった袋が40袋と、8個のキャンディが取り残された袋が2袋となる。こうなると計算はとても簡単で$50 \times 40 + 8 \times 2 $となる。

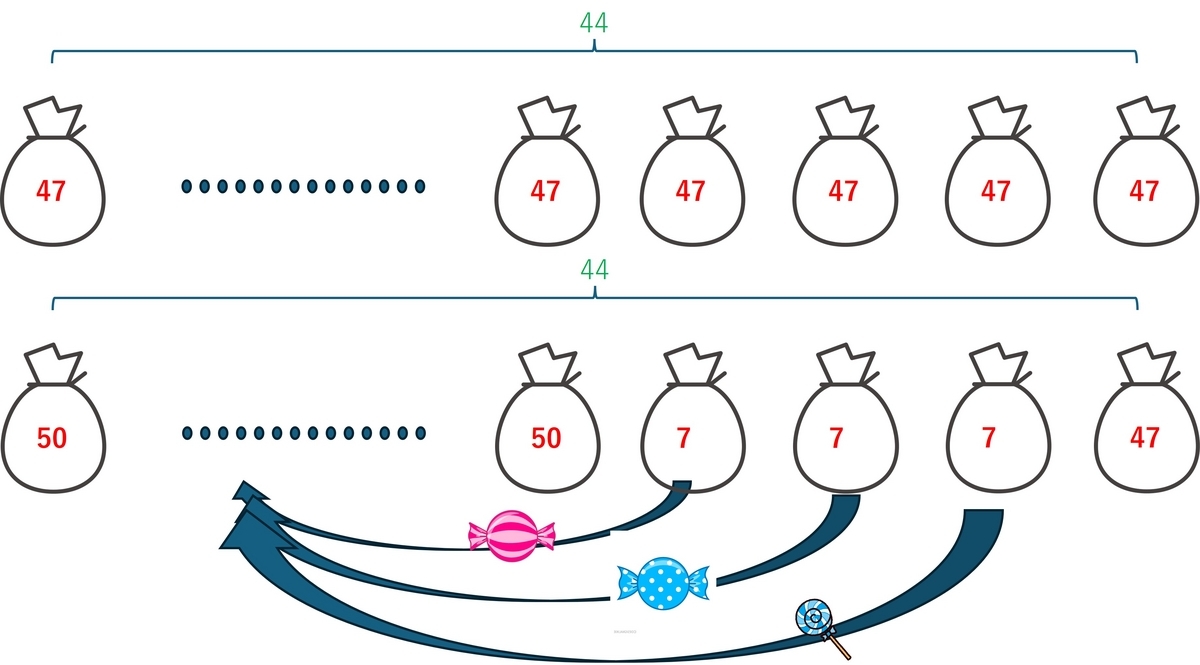

それでは途中でやめられた$47 \times 44$はどうであろう。同じように下図のように求めればよい。

その結果は、$47 \times 44 = 50 \times 40 + 7 \times 3 + 47=2068 $となる。多くの人がいる前では、この図が出てくる前に混乱してしまったのだろう。

本当のところはこのように計算されていたのかはわからない。お買い物計算というヒントをもらって、袋を詰め替えることを私が考えただけなので、実際はもっと異なる良い方法があるのかもしれない。現在は電卓があるので、ある問題を別の問題にして単純に解くための工夫をする必要がなくなった。しかし、コンピュータが出現する前の人々にはこのような生活の知恵はたくさんあったのだろう。頭の体操には時々このようなことを考えるのも良いことである。

友人が沢木耕太郎さんの本が面白く、すべてを近く読破しそうだと伝えてきた。私は現代作家にはあまり興味はなく、名前を聞いた程度の認識しかなかった。おそらく、三島由紀夫さんまでが限界で、それ以降の作家の本はほとんど読んだことはない。しかも、三島さんの本でさえちょっと屈折している。数ある彼の著作の中で最も印象に残っているのは『潮騒』である。でも原作で読んだわけではない。留学しているころに、英語の勉強にと買っておいた英訳本をホームステイ先で読んだ。読み終わったとき、奥さんに何を読んでいたのと聞かれたので、「日本の片田舎の漁村を舞台にした、素朴で英雄的な胸ワクワクするロマンスを描いた素晴らしい小説です」と言って、「どうぞ」と手渡した。彼女も気に入ってくれたようで、次の日には読み終えていた。「感動的な本だった」と言ってくれたのでプレゼントした。

このようなわけで、沢木さんに魅せられていると聞いても興味を持つことは全くなかった。しかし、思いがけないところからこの状況が変わった。それは今年のこの暑さである。ちょっと油断をして軽い熱中症に罹ってしまい、その後とても弱気になった。外に出るのを控えて家の中で静かに過ごしたほうが、自分のためでもあるし、周りの人のためでもある、と強く思うようになった。そして、長い時間を退屈せずに家で過ごすためにはどうしたらよいのだろうと考えを巡らした。その結果、気楽に楽しめることを続けるのが一番良いと考えた。読書好きの友人が楽しんでいる作家はどうだろうとグーグルで検索してみた。沢木さんがたくさんの本を書かれていることにびっくりする。それぞれの本の簡単な紹介を見ても、どれが面白そうなのか判断がつかない。つまらないものを買ってしまったと後で後悔するのも癪にさわるので、市の図書館から借りることにした。そして、魅力的なタイトル名の『深夜特急』を試みることにした。

読み始めてビックリ、同じ時期に同じような体験をしていたことに気が付いた。彼はヒッピーとなり放浪の旅に、そして、私はヒッピー発祥の地バークレイに、彼よりも1~2年前に、旅立った。彼は西に、私は東に、羽田*1から飛び立った。彼はデリー行の片道切符を購入し、ストップオーバー*2を利用して最初の目的地の香港に飛んだ。

私はロスアンジェルスまでの片道切符*3である。当時は、アメリカ西海岸への直行便はなく、全てがハワイ経由であった。利用したエアラインは最安値のノースウェスト航空だった。その頃はまだ古いしきたりが残っていて日付変更線を越えるとお祝いの品々が配られた。意図的にそうしたのかどうかは忘れたが、私の真向かいはスチュアーデスの座席だった。彼女が着席しているときは、英会話の練習に励んだことは言うまでもない。最後には、相手がもう寝かせてというまで長々とおしゃべりした。ハワイの空港は太平洋に浮かぶ古き時代の南の楽園を想像させるのに十分だった。乗客は飛行機に直接つけられたタラップを降り、まぶしい陽光を浴びながら、入国審査の建屋までの誘導路ともいえる道をトボトボと歩いた。その頃の留学生は特大の胸部レントゲン写真を携帯するように求められていたので、アメリカの大地を初めて踏む異様な異邦人のように、私は見られたことであろう。

深夜特急の中で面白いと思ったのは、値引き交渉である。特にペルシャ・イスファハンでの懐中時計を巡ってのやり取りは面白かった。彼の交渉は3日間にも及んだ。最後は満足な価格で入手するのだが、やりすぎたと思ったようで、翌日お菓子をもって再度訪れる。店の老人は彼の意図が分からず、難癖でもつけに来たのだろうと思ってあしらおうとする。彼はいろいろと説明しやっとのことで受け取ってもらい、罪の意識から逃れる。

私も海外に出ると、相手との心理戦を楽しみながら、値切り交渉するのが大好きだ。一番印象に残っているのは、オーストラリア・アデレードでの話だ。1年間滞在したこの町を去るときに、新品同然のトヨタ・カマリを手放さなければならなかった。ここの大学に招いてくれた友人が地元紙に広告を出してくれたが、一向に反応がなかった。少し焦り始めていたときに、あるインド人の教授が買ってもいいという朗報が入ってきた。一般にインド人はこの手の交渉が得意であることを知っていた。そして、彼もその一人だった。開口一番、車は買った瞬間に半額になると強く出てきた。予想した通りに始まったと感じ、じっくりいこうと考えて、いやいや丁寧に手入れをしたので新品と比べても遜色ないと反撃し、車を誇らしげに見せながら新品に近い額にしましょうと切り返した。

このような会話を延々と繰り返し、1時間近くも話し合いを続けて、何とか満足のいく額で決着がついた。その後、ところで政治学のこの先生をご存じですかと流暢な日本語で尋ねてきた。この瞬間、打ちのめされたと感じた。万全とは言えない英語で交渉してくる私の心理を、彼は心ゆくまで楽しんだことだろう。彼は大学院の時にこの先生のもとで指導を受けたとのことだった。私も間接的によく知っている先生だったので、大学のスタッフ・クラブでアデレードのワインを飲みながら、彼の日本での大学院時代の話に日本語で興じた。

この本で最も面白かったのはミステリアスな経験である。著者は建築家の磯崎新さんと知り合いで、奥さんで彫刻家の宮脇愛子さんとも親しかった。出立前に、二人からお別れにと食事に招かれた。そこで、奥さんからトルコ・アンカラに寄ったらある女性にぜひ伝えて欲しいことがあると依頼される。奥さんとトルコの女性は二人ともある彫刻家のお弟子さんであった。そして、トルコの女性は先生と情けを交わす中となったが、一緒に住むことは叶わぬ夢と覚え、トルコの女性は彼のもとを去っていった。時がたち彫刻家の先生は亡くなった。そのことをトルコの女性は当然知らないはずなので、それを伝えて欲しいと奥さんから依頼されたのだった。

沢木さんは、彫刻家の奥さんを裏切っているような後ろめたい気持ちを抱きながら、愛人であったトルコの女性の家を訪ねる。遺作展のパンフレットを手渡しながらそのことを伝えると、意外にも知っていた。あるとき何となく胸騒ぎがして、先生の安否が心配となって実家に電話したそうだ。そうしたら、亡くなってますと女の人から応答があったそうである。

他方で、沢木さんはローマに在住している彫刻家の妻の電話番号も知らされていた。ローマに到着したとき、散々迷った末に彫刻家の妻に会うことにする。磯崎さんの奥さんからは絶対にトルコの女性の話はしないようにとくぎをさされていた。彫刻家の妻と会うたびごとに、トルコの女性の話をしないことに段々と後ろめたさを感じるようになる。耐えきれなくなり、遂に、お弟子さんにこのような方がいましたと差し障りがない範囲で説明する。そうするとびっくりしたことに、おそらくその人を知っているという。亡くなった後、女の人から電話があったとのこと。そして、おそらくはその人だろうと話された。その瞬間、沢木さんの胸の奥深いところで澱となっていたものが融解し、彼が抱いていたミステリアスな感情は霧消した。

話はいきなり飛ぶけれども、人はなぜ旅をするのだろう。沢木さんは、ギリシャ・スパルタで何をするでもなく廃墟の石の上に座っている老人に話しかけられる。彼はニューヨークの大学で教鞭をとっていたが、16年前に移住してきた。そして、この老人は何も必要ないのだけれども、人だけを必要としているという。この時、沢木さんもそうだと納得した。

旅をする目的は、多くの場合、自由を求めてだろう。人と人との交わりの中で生きている人間は、その関係が固定し始めてくると、まるでクモの巣につかまってしまったかのように不自由さを感じたり、さらには閉塞感を覚えるようになる。突然、現在のクモの巣から逃れたくなり、飛び出してしまう。しかし、人間は人なしには生きていけないので、次の新しいクモの巣を構築しようとする。それまでの間が旅だと思うが、どうだろう。

深夜特急は文庫本6巻で構成され、そのページ数は優に千ページを超える。ここまでの量になるととても覚えきれるものではない。このためレビューを書く時は、AIが役立ちそうである。そこで少しトライしてみた。そして、この実験から分かったことは、大きな質問に対してはまともな答えが返ってくるが、具体的な内容になると通り一遍の答えとなる。これは、深夜特急に関する記事をAIが利用しているためである。もし深夜特急の全文が読み込まれているならば、細かな質問に対しても適切な答えが返ってくるだろう。とても便利になってきているように思う。そして、AIを利用することで、読書の仕方が変わってくることだろう。

以下にAIくんとのおしゃべりを掲載しておく。ここで使ったAIくんはCopilotで、バランスよく答えてくれるように頼んだ。それでは始めよう。

問1:沢木浩一郎の「深夜特急」で、旅をした先を順番に挙げてください。

答1:もちろんです!作家・沢木耕太郎の「深夜特急」は、バックパッカーたちの間でいわばバイブル的に扱われていた素晴らしい紀行小説です。 それでは、主人公の旅の行程を順番に振り返ってみましょう。

1. 香港(イギリス領):

・1974年春。デリーへの航空券のストップオーバーで、香港を訪れます。香港は毎日が祭りのようで、活気にあふれていました。

2. マカオ(ポルトガル領):

・香港から船で1時間でマカオへ。ここでサイコロ博奕に挑戦しますが、結果は…100ドルすり、200ドルすりと失敗続きでした。

3. バンコク(タイ):

・バンコクは東京や香港以上にけたたましい街。しかし、何日歩いてもバンコクという街が捉えられないと感じます。

4. ペナン(マレーシア):

・鉄道でマレーシアへ。泊まったのは娼婦館で、6組の陽気な娼婦とそのヒモたちと交流します。

5. シンガポール(シンガポール):

・白人旅行者と話す中で、旅は半年で終える必要はないと気づきます。シンガポールは香港とは異なる魅力を持っていることに気付きます。

6. カルカッタ(インド):

・デリー着の航空券をカルカッタ着に変えてもらい、ここで熱狂に包まれます。カルカッタにはすべてがありました。

7. ブッダガヤ(インド):

・静かな農村の聖地で、日本寺に泊まり、アシュラム(孤児院)で暮らします。

8. カトマンズ(ネパール):

・滞在費はインドよりさらに安いが、雨が続くカトマンズで過ごします。

9. ベナレス(インド):

・ヒンドゥー教徒の聖地で、無数の死に取り囲まれていることを感じます。

10. デリー(インド):

・春に日本を出発し、もう秋になっていました。最初の計画通り、バスだけでロンドンへ向かいます。

11. ペシャワール(パキスタン):

・パキスタンは明るい国で、バスのスピードは世界でも恐ろしいものでした。

12. カブール(アフガニスタン):

・ラマダンが終わり、みな晴れやかな顔をしているカブールで数週間滞在します。

13. テヘラン(イラン):

・ヒッピーバスで国境から3日かけてテヘランへ。大都会のテヘランで知人と再会します。

14. アンカラ(トルコ):

・トルコ人女性への使者役を果たし、アンカラを去ります。

15. イスタンブール(トルコ):

・アンカラからイスタンブールへ。久しぶりの魚料理を楽しみ、日本に近づいている気さえする町です。

16. アテネ(ギリシャ):

・橋を渡ればギリシャ、ヨーロッパ。茶の国からコーヒーの国へ。アクロポリスの丘で生きていたのは野良猫だけでした。

17. ローマ(イタリア):

・ローカルバスを乗り継いでローマへ。ヴァチカンのピエタは手を伸ばせば触れられる距離に置かれていました。

18. マルセーユ(フランス):

・パリへ行けば旅はほぼ終了と思いましたが、私にはここが旅の終わりだということがどうしても納得できませんでした。それでスペインへ。

19. マドリード(スペイン):

・バルで酒を楽しんだり、ピンボールゲームをしたり。いったい俺はこんなところで何をしているのだろうと思ったことでしょう。

20. リスボン・サグレス(ポルトガル):

・ここはユーラシアの西端。大西洋を見て、私は長い旅を続けてきたのではないかと思いました。

21. パリ(フランス):

・パリは暮らしやすく、美しい町並み。年末年始を過ごし、そろそろ行こう、ロンドンへと思ったことでしょう。

22. ロンドン(イギリス):

・ロンドン到着の電報を日本に打ったら旅は終わりだと思ったでしょうが、中央郵便局を探すと…。

この素晴らしい旅のエピソードが、あなたにもインスピレーションを与えてくれたことを願っています。どんな旅でも、新たな発見と感動が待っていることを忘れずに、さあ、次の冒険へと進みましょう!

問2:カルカッタでの行動を教えてください。

答2:もちろんです!沢木耕太郎さんの「深夜特急」でのカルカッタ(現在のコルカタ)でのエピソードは、彼の旅の中でも印象深いものの一つですね。カルカッタは、インドの文化や歴史、貧富の差、そして人々の生活が交錯する場所でした。

1. 路上での出会いと物乞い:

・カルカッタでは、路上で突然物乞いに足首をつかまれる出来事がありました。この瞬間、著者はインドの現実と向き合うことになります。貧困と人々の生活の厳しさが目の前に広がっていました。

2. ブッダガヤへの移動:

・カルカッタから次の目的地であるブッダガヤ(インドでは「ボドガヤー」と発音するらしい)へ向かうため、列車に乗りました。ブッダガヤは仏教の聖地で、釈迦が悟りを開いた場所です。

3. ブッダガヤでの体験:

・ブッダガヤでは、最下層の子供たちとの共同生活を体験しました。アシュラム(孤児院)での日々は、インドの貧困層の厳しい現実を目の当たりにすることとなりました。

4. カルカッタの混沌と興奮:

・カルカッタの街は混沌とした活気に満ちていました。著者は街を歩き回り、さまざまな出来事に触れました。彼は言います。「カルカッタにはすべてがあった。悲惨なものもあれば、滑稽なものもあり、崇高なものもあれば、卑小なものもあった」。

カルカッタでの体験は、著者にとって人生を豊かにする一方で、同時に厳しい現実を突きつけるものでした。彼の旅は、風に吹かれ、水に流され、偶然に身をゆだねるものであり、その中で成長していったことが感じられます。

問3:ギリシャで、ペロポネソス半島のミストラに行ったと思いますが、そこでの話題を教えてください。

答3:もちろんです!「深夜特急」シリーズの第5巻である「深夜特急5―トルコ・ギリシャ・地中海―」では、沢木耕太郎さんがギリシャを訪れ、ペロポネソス半島のミストラ(またはミストラス)でのエピソードが描かれています。ミストラは、古代ギリシャのスパルタ王国の一部であり、美しい遺跡が残る場所です。ここでの著者の体験を少しだけご紹介しましょう。

1. ミストラの遺跡:

・ミストラは、スパルタから南へ約5キロメートルの場所に位置しています。この遺跡は、かつてスパルタの支配者たちが住んでいた場所であり、美しい城壁や教会、宮殿跡が残っています。著者はここで歴史と神話の融合を感じ、古代の栄光を垣間見たことでしょう。

2. 孤独と感動:

・ミストラを訪れた著者は、その静寂と孤独に包まれながら、遺跡を歩き回りました。過去の栄光と失われた文明の面影が、彼の心に深く刻まれたことでしょう。ここでの体験は、旅の中でも特に感動的な瞬間の一つとなったことでしょう。

3. 人々との出会い:

・旅の中で著者はさまざまな人々と出会いましたが、ミストラでの出会いも特別でした。遺跡を訪れる観光客や地元の住民との交流が、彼の旅を豊かにしました。注:ミストラで出会ったのはヤギとトカゲだけ。ここにぜひ行くように勧めてくれたのは、スパルタで出会った老人である。

ミストラの美しさと歴史的な重みは、著者にとって忘れられないものとなったことでしょう。このような場所を訪れることで、私たちは過去と現在が交差する瞬間を感じ、新たな視点を得ることができますね。

いきなりだが、下の図(Wikipediaから)は、ヨーロッパ人が描いた戦国時代の日本の地図である。当時のヨーロッパ人が極東の日本に対してどのような認識を示していたかを示す貴重なもので、ここからはヨーロッパと日本の各地との交流の度合いも推察することができる。

これを製作したのはペトルス・ベルティウス*1(1565年11月14日~1629年10月13日)である。彼は数学、歴史、神学に関する著作を多数出版したが、現在は地図製作者として知られている。

クラウディオス・プトレマイオスが西暦2世紀に『地理学』を著し、その中には世界図1枚と地域図26枚が含まれていた。地理学は中世のヨーロッパでは忘れられていたが、15世紀ごろになると活版印刷の普及とともに、再版*2されるようになる。メルカトル図法で知られるゲラルドゥス・メルカトル(下の絵:1512年3月5日~1594年12月2日)もその一人である。

ペトルス・ベルティウスもメルカトルの1578年版をもとに再版した。彼のアジア図は次のようである。

日本の部分を拡大すると次のようになる。本州はIapanで、九州・四国はBungoとなっている。日本が二つの国からなっているように見える。

さらに、冒頭で示した日本図も描いている。この図で、日本はIapan、九州はBungo、四国はTonsaとなっている。

この地図から当時の西洋からの日本に対する認識を読み取ることができると『世界史の中の戦国大名』の著者・鹿毛敏夫さんは指摘する。教科書などで学ぶ戦国時代は、覇権争いとそれに伴う戦争である。戦国武将として、足利・細川・大内・毛利・織田・豊臣・徳川…といくらでも名前が出てくるし、戦いの方も、応仁の乱・川中島の戦い・長篠の戦い・賤ケ岳の戦い・関ケ原の戦いなどきりがない。しかし、世界史のレベルで見たとき、これらは内乱でしかなく、日本という枠を超えて、ヨーロッパの人々によく知られていたのは大友氏を始めとする西国大名であった。

室町幕府が落ち着いたころ、中国との貿易は冊封体制の中で始まった。明王朝は、外国との付き合い方はこれまでの王朝と同じように、中華思想に基づいての冊封・朝貢体制で、海禁によって私的な貿易を認めなかった。室町幕府3代将軍義満は、明との貿易は国家間での交易が原則ということもあり、自ら日本国王と名乗って勘合貿易を始めた。これは国と国との上下関係での朝貢貿易で、日本から貢物を献上し、明からその返しとしてたくさんの下賜品を受け取るというものであった*3。

室町幕府の力が弱くなってくると、細川氏や大内氏が代わって勘合貿易を行うようになる。勘合貿易は勘合と呼ばれる証書を持参してはじめて成り立つ。1523年には新しい勘合を持参した大内氏と、古いものしか持ちえなかった細川氏とが、中国の寧波で争うという事件も発生する。そして、これ以降は大内氏が独占することになる。この状況が続けば大内氏が覇権を握ることになったかもしれないが、歴史は皮肉で1551年に大内義隆は家臣の陶晴賢(すえはるかた)によって自刃に追い込まれた。

大内氏に代わったのが豊後の大友氏である。大友義鎮(よししげ)は、実弟の晴英(大内義長)を大内氏の新当主として送り込み、北九州・周防・長門国方面にも影響力を確保した。1557年に大内・大友が連合で遣明船を派遣する。大内義長の方は、倭寇被虜人を送還するとともに、大内氏所有の「日本国王」印を用いて入貢に成功した。他方、大友義鎮の方は、倭寇禁制使の蔣洲を護送し、勘合頒布を願って朝貢*4するが、勘合の不備などで入港を拒絶されてしまう。大友側は、諦めきれずに、そのまま南下して福建省の浯嶼(ごしょ)に現れ、中国人海商を相手とした貿易に切り替えた。海禁の立場をとる中国側からはこの活動は倭寇的行為であると見なされた。

16世紀半ばごろまでは火器の原料となる硫黄を輸出していたが、鉄砲の伝来によって硫黄を国内でも利用するようになる。鉄砲が伝わったのは、1543年に種子島に漂流したポルトガル人によるとされている。しかし、鉄砲の伝来は種子島に限られたものではなく、「大友家文書録」によれば、大友義鎮は1553年にポルトガル人から種子島銃とは異なる系統の「南蛮鉄砲」を得ていた。そして、義鎮から室町幕府13代将軍足利義輝に南蛮鉄砲が進上されている。また大友氏は、1563年には鉄砲の国内生産体制を確立した。

1560年代になると、密貿易の横行とそれに伴う沿海部 の混乱に対処するため、明王朝は海禁を停止し貿易を再開した。これによって、150年間続いた遣明船による日明貿易は終わりを迎え、九州の大名たちによる東南アジアをターゲットとする貿易へと変化する。主なところでは、1573年の大友義鎮とカンボジア国王との外交交易関係、1577年の松浦鎮信(しげのぶ)とタイ・アユタヤ朝国王との歳遣(さいけん)船交易、1579年の大友氏に代わる島津義久とカンボジア国王との外交関係締結である。これらは初期の南蛮貿易であるが、日本からは銀や硫黄を輸出し、東南アジア諸国からは硝石や鉛、蜂蝋などが輸入された。南蛮貿易での輸入品は、九州で一部降ろされ、大部分は京都を始めとする列島各地に流通した。

南蛮貿易が始まった1570年前後は、旧来の個別大陸間の中距離交易に加えて、アジア・ヨーロッパ・アフリカ・アメリカの4大陸を結ぶ恒常的な海上貿易の連関が完結した。そして、チャールズ・ボクサー*5やデニス・フリン*6は、いわゆる世界貿易が確立した1571年を大きな画期ととらえている。明代中国史研究においても、1560年代末に海禁を緩和したことを大きな画期ととらえ、1570年代前後からの東南アジア海域での「互市」「往市」*7などの多様な民間交易の秩序を新たに形成していく過程を「1570年システム」と称したりしている。

この時代になると、九州の大名たちと、東南アジアやヨーロッパとの直接的なつながりが強化される。先に述べた松浦鎮信、島津義久に加えて、大友氏のインド総督への使者派遣、加藤清正のルソン交易の計画、徳川家康とカンボジア国王との外交関係など、九州の大名を中心にした東南アジアとの外交・交易関係が盛んにおこなわれた。同じように、松浦隆信や大内義長、島津貴久、大友義鎮など宣教師を介してのポルトガルやスペインとの交流も行われた。これらは、これまでには見られなかった新しい国際交流・貿易が生まれていることを意味している。

このような時代をとらえて、著者の鹿毛敏夫さんが主張したかったことは次の点だろう。「中華とその周辺国の上下関係を前提とした冊封体制とはまったく性格を異にする外交関係が、16世紀後半という時期に、本来は国を代表する外交権を保持するとは考えがたい「地域国家」の主権者=戦国大名の手によって開拓されたことは一見奇異に見える。しかしながら、逆に考えれば、かつて室町将軍足利義満や天下人豊臣秀吉らが抜け出すことのできなかった東アジアの伝統的国際秩序を、きわめてシンプルな形で打ち破ることができたのは、古代以来の伝統の呪縛にとらわれる必要がなく、実利・対等を基軸とした新たな二国間関係を比較的安易に獲得しやすい彼らの政治的立場と地政学的環境がその要因となっていたのだろう。 16世紀後半に芽吹いた日本の脱中華および対等外交の素地は、その後、近世徳川政権による二百数十年間の管理・温存を経て、19世紀半ば過ぎにあらためて登場したロシア、アメリカ、イギリス等欧米諸国との交渉場面に応用された。中国へ三跪九叩頭する必要を伴わない外交儀礼の実現が東アジアの日本という国から起こったことで、この圏域内の伝統的国際秩序は終焉へと向かった」と本の中で書かれている。

私もこの考え方に強く共鳴する。江戸時代も徳川幕府による諸大名の支配というよりも、それぞれの藩が政治的・経済的諸課題への解決能力を身に付けて発展させた分権的体制と観た方が妥当であると考えているので、素直にこの考え方を受け入れることができた。

ここまでがこの本の前半の内容である。後半では、戦国大名のコスモポリタン性、東南アジアとの貿易を担う豪商、日本とアジアそしてヨーロッパを結んだ人々、徳川政権の世界戦略へと話が進む。興味のある方は、なかなか面白いので、手元に本をおいて読んで欲しい。

早朝に目覚めてふとスマホの画面に目をやると、BBCのBreaking NewsでJoeが大統領選から離脱すると報じていた。13日にはDonaldに対する銃撃事件があり、短い期間に、世界の方向を変えかねない大きな事件が続いた。このような事件があるたびに、政治・経済・社会の流れがいかに偶発的な事件に大きく左右されるかを知らされ、歴史を体系立ててとらえることの難しさを感じる。

そのような状況を反映しているわけではないだろうが、近年はユヴァル・ノア・ハラリの『ホモサピエンス』に代表されるような「ビッグ・ヒストリー」が立て続けに出版され、衆目を集めている。こうした中にあって、それらはすべて神話であると切り捨てたデヴィッド・グレーバーとデヴィッド・ウェングロフの『万物の黎明』の本が話題を呼んでいる。啓蒙主義時代の思想家のジャン・ジャック・ルソーとトマス・ホッブスは、狩猟採集民を未開の無垢の人あるいは野蛮な人と見立てて、そこから近代国家に至るまでの発展を説明している。しかし、両デヴィッドは、狩猟採集民が決して無垢でもなく、野蛮でもなく、住みやすい社会を作るために様々な実験をしてきたとしている。決して、彼らの能力は我々に劣るものでもなく、さらには、女性の能力が生き生きと活用されていた時代でもあったとする。

啓蒙主義に影響を及ぼしたのは、コンキスタドール(アメリカ大陸征服者、侵略者)がアメリカ人(先住民)との出会いである。コンキスタドールらはアメリカ大陸で彼らの文化とは全く異なる文化に接する。未開の人あるいは野蛮人と思っていた人たちが、政治的に訓練され、ディベートに優れた人であったことに驚かされる。例として、ウェンダット(北アメリカ北東部)の哲学者で政治家であるカンディアロンクとフランスの貧しい貴族ラオンタンとの対話が紹介されている。カンディアロンクは、当時のヨーロッパの人々を見て自由がなく、お金にとらわれていると非難する。確かな証拠はないのだが、ルソーらは、カンディアロンクたちのこのような話を当時はやりのサロンで聞いて、啓蒙主義を思いついたのではないかと筆者は見ている。さらに、彼らから教わったとは言いたくないので、彼らを未開人と貶めて、粗野だからこそ自由であったと話をすり替えていると見ている。そして、このすり替えが現在まで正当な考え方とされているのは間違っていると異議を申し立てている。

現在の歴史の考え方の多くは進化論に従っている。そこでは、人類は、最初は狩猟採集の生活をしており、その社会は自由で平等であった(あるいは粗野であるために喧嘩が絶えなかった)。そのような生活をする中で、動物の家畜化や植物の栽培化が始まり、牧畜や農業へと進み、定住生活を始める。このような生活が始まると余剰物資が生じるようになり、生産に携わらない人々を社会で支えられるようになる。このような人々がその社会の指導者あるいは支配者となり、土地や物資の私有化が始まり、世の中に身分差や貧富の差が生まれてくる。そして、王や貴族あるいは官僚が生まれて社会は複雑化し、最終的に国民国家が生まれるとなっている。このような考え方を示したのはエルマン・サービスで、社会はバンド・部族・首長制・国家へと進化論的に発展するとした。

筆者の両デヴィッドは考古学上の証拠を示しながら、進化論的な見方が誤りであることを指摘する。それらを見ていくことにしよう。

最初は、狩猟採集民たちの社会は決してバンドと呼ばれる単純なものではなかったとする。その例を、北アメリカの「ポヴァティ・ポイント」、スウェーデンとフィンランドに挟まれたボスニア湾の「巨人の教会」などに見ることができる。日本では三内丸山遺跡がそれにあたる。

次は格差を誘因する所有に関するものである。所有という考え方が起きるのは、これまでは農耕が始まってからとされているが、そうではないだろうと主張する。狩猟採集民もすでに祭祀を行っていた。祭祀が行われる場所は、神聖なところであり、特別な人しか許されない不可侵な場所とされていた。所有権もこれと似ていて、例えば所用地には無断で入ることはできないので、やはり不可侵の場所である。祭祀が転じると所有になるので、所有という考え方は人類の始まりとともにあるのではないかと筆者は考えている。ただし、両者で異なるところもある。ローマ法の所有の概念は、①使用する権利、②所有物の産物を享受する権利、③損害を与えたり破壊したりする権利である。ローマ法での③は所有物に対しては暴力的でケアをほとんど含んでいない。これに対して、狩猟採集の人々は土地や資源には精霊が宿ると考えていたので、大切な場所としてケアが求められた。この違いは、奴隷の扱いでわかるように、大きな差となって表れてくる場合がある。

さらに次は国家の成立に関するものである。国家は農業が始まり社会が複雑化した後で生まれるとされている。国家を定義することは難しいので、筆者らは社会的支配の三原則を定義した。それらは、①暴力の統制(国家による暴力の独占)、②情報の統制(関係者だけが知り得るようにすること)、③個人のカリスマ性(誰もが納得できる人)である。そして、近代国家はこの三原則を満足し、それぞれは①主権、②官僚制、③競合的政治フィールド(民主主義)として実現されている。従来、国家の成立は、①の成立、続いて①と②の成立、そして①と②と③の成立というように、進化論で説明できると考えられていた。しかし、決してそうでないことを考古学的な証拠によって示している。新石器時代を観察すると、三原則の一つだけを満たしている社会(第一次レジーム)もあるし、二つだけを満たしている社会(第二次レジーム)もある。①の王権だけを有した社会(図でナチェズとシルック族)は、王が権力を使えるのは彼の視界の中に限られるので国家とは呼べない。①と②二つの原則を満たしているエジプトやインカは、国家形成の例として利用される場合が多い。これは、強力な王権としっかりとした行政組織を有していたためである。しかし、二つの原則を満たしたものの中で、王権と行政によるものはエジプトとインカだけで、他はそうではない。このため、エジプトとインカは例外と見るべきで、国家形成の道筋を示すものではない。

第一レジームから第二レジームへの進み方でさえ多様なので進化論が成り立つとは考えにくいが、アメリカ大陸での次の例は、狩猟採集と農耕が行きつ戻りつしながら、色々な社会的支配の形態を実験していることがわかる。

ところで、社会的支配と自由とは背反する性質を持っている。カンディアロンクは自由を次のように定義している。①移動する自由、②命令に従わない自由、③社会的関係を再編成する自由である。自由を確保した社会的組織を作ることは、難しい作業であるため、新石器時代の人々は、様々な組織を作っては壊し、さらにまた新たに作るという実験を繰り返した。

最後は女性の能力に関するものである。農耕、牧畜、土器、織物、食物の保存や調理などの知識は、レヴィ=ストロースが『野生の思考』で指摘している「具体の科学(感覚的な経験や具体的な事例を大切にし、それを理論的な枠組みと結びつけて考えること)」によるものであるが、残念なことに、レヴィ=ストロースはこれが女性の能力によることを指摘しなかったと筆者は嘆いている。女性たちによる織物・土器・工芸・かご造りなどの活動を通しての創意工夫は、数学的・幾何学的知識などの発展に寄与したと筆者は指摘している。この本では紹介されていなかったが、縄文時代の土器や土偶を見れば、女性たちの知識がいかに高かったか理解できる。

デヴィッド・グレーバーとデヴィッド・ウェングロフのこの本での取り組みは、①人類を、その発端から、想像力に富み、知的で、遊び心のある生き物として扱ってみること、②人類が平等な牧歌的状態からいかにして転落したかではなく、なぜみずからを再創造する可能性を想像することさえできないほどギチギチの思考の束縛に囚われてしまったのか、なぜ「閉塞」してしまったのか、と問いを転換させることであった。残念ながら、デヴィッド・グレーバーは原稿を書き終えた3週間後に生涯を閉じてしまった。彼に質問を投げかけることはできなくなってしまったことは残念なことである。しかし、彼が残した問「なぜ閉塞してしまったのか?」を考え続けていくことが大切である。「ビッグヒストリー」に見られるような人類の歴史を進化論的観点から見るのではなく、その枠組みを外して考えてみてはどうだろうか。

3日に新しい日本銀行券が発行された。20年ぶりの改刷だそうで、この日は新札を求めて銀行の両替機の前には列ができたようである。私自身が新札を手にするのはしばらく後になる事だろうとあまり関心も示さないでいたら、思いがけず翌日に実物を見る機会を得た。それも発行番号が2番目というものだ。1番目は日本銀行の貨幣博物館に保管されたので、外に出たものとしては最も番号が若いものである。

写真からわかるように神奈川県に贈られたものである。でもなぜ神奈川県なのだろう。千円札券は写真で見てわかるように北里柴三郎さんである。彼の生誕地は熊本県阿蘇郡小国町北里である(この町には5番目が贈られた)。彼が卒業したところは東京医学校(現在の東京大学医学部)である。卒業後にドイツに留学し、ローベルト・コッホに師事し、破傷風菌の血清療法を確立した。帰国後、私立伝染病研究所を設立し(後に国に寄付して国立になる)、結核予防に尽力、さらにペスト菌を発見する。伝染病研究所が内務省から文部省に移管されるのに伴って、医学研究機関「北里研究所」を設立した(この研究所には3番目が贈られた)*1。さらには慶應義塾大学部医学科を創設した。1931年に78歳で逝去された。彼の経歴から見ると神奈川県とは関係なさそうである。強いてあげれば北里大学が神奈川県内にあることぐらいだろう。

ヒントは裏面にある。日銀が発行前に公表した裏面は次のようである。ここには、葛飾北斎『富嶽三十六景』の代表作の一つである「神奈川沖浪裏」が描かれている。津波に襲われているのかと思うほどの高くて威力あふれる波頭が、荒れ狂う波に翻弄されている三艘の舟をあざ笑うかのようで、さらには富士山までも覆い潰してしまうのではないかと思われる。その描写は大胆で独創的であり、空間を超えて印象派に影響を与え、時間を超えて抽象画の創造に繋がっているようにも思える。

この浮世絵のモデルとなった場所は、神奈川沖すなわち現在の神奈川県横浜市神奈川区の沖合とされている。また三艘の船は押送船だろう。江戸時代、江戸は巨大な消費地で、とれたての新鮮な魚を短い時間で運ぶことが求められ、押送船と呼ばれる高速な船が活用された。

このようなことから、裏面の浮世絵「神奈川沖浪裏」との関連で、神奈川県に贈られたのだろう。最後にウィキペディアから葛飾北斎の神奈川沖浪裏を転写しておく。なお、この新札は神奈川県立歴史博物館で見ることができる。