Поезд | это... Что такое Поезд? (original) (raw)

| Поезд | |

|---|---|

|

|

| Привод | Локомотив, моторный вагон, линейный двигатель |

| Период | 1804 год - н.в. |

| Скорость | безрельсовые: до 581 км/чбезрельсовые без пилота: до 587 км/чрельсовые: до 574,8 км/ч[1] |

| Область применения | общественный транспорт, грузоперевозки |

| Инфраструктура | железная дорога, монорельс, маглев |

У этого термина существуют и другие значения, см. Поезд (значения).

По́езд — в современном понятии сформированный и сцепленный состав, состоящий из нескольких вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост. Помимо этого, на многих (в том числе и российских) железных дорогах каждый поезд получает определённый номер, позволяющий отличать его от остальных поездов. К поездам также относят локомотивы без вагонов, моторные вагоны и специальный самоходный подвижной состав (например, автомотрисы и дрезины несъёмного типа), отправляемые на перегон и имеющие установленные сигналы.[2] Дисциплина, изучающая поезда и вопросы, связанные с их движением, называется тяга поездов.

Содержание

- 1 Определение понятия

- 2 История поездов

- 3 Проектирование и расчёт поездов

- 4 Формирование поездов

- 5 Организация движения поездов

- 6 Разновидности поездов

- 7 Оборудование поездов

- 8 Поезда в культуре и искусстве

- 9 Рекорды среди поездов

- 10 Аварии и крушения поездов

- 11 Интересные факты

- 12 Галерея

- 13 Примечания

- 14 Литература

- 15 См. также

Определение понятия

Хотя традиционно слово «поезд» и связывают с железнодорожным транспортом, появилось оно значительно раньше первых паровозов (1804 год). Так, согласно словарю Даля слово «поезд» происходит от слова «поездка» и изначально обозначало ряд повозок, следующих друг за другом — в этом значении слово сохранилось, в частности, в словосочетании «свадебный поезд»[3].

В дальнейшем с развитием железнодорожного транспорта слово «поезд» стало применяться и к нему. В том же словаре Даля можно встретить и такое определение:

Поезд железной дороги — сколько везет паровоз, или что сцеплено вместе, в одно целое.

Под это определение попадает и группа сцепленных между собой вагонов — железнодорожный состав.

Определение, данное в словаре Брокгауза и Ефрона, уже оговаривает обязательное наличие в составе тяговых единиц:

Состав сцепленных железнодорожных вагонов, приводимых в движение локомотивом или моторным вагоном.

По мере сокращения использования гужевого транспорта слово «поезд» постепенно утратило своё первоначальное значение («ряд повозок») и стало ассоциироваться исключительно с железной дорогой.

Поезд железнодорожный, сформированный и сцепленный состав из вагонов с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий световые и др. опознавательные сигналы[4]

Наконец, Правила технической эксплуатации железных дорог дают аналогичное официальное определение слова «поезд», но со следующей оговоркой:

Локомотивы без вагонов, моторные вагоны, автомотрисы и дрезины несъёмного типа, отправляемые на перегон, рассматриваются как поезд.

Таким образом, в официальном понятии не каждый состав может называться поездом; в свою очередь, наличие вагонов не является обязательным условием поезда.

История поездов

История поездов напрямую связана с историей рельсовых дорог и локомотивов. Первые поезда появились в Европе на рубеже XVII—XVIII веков и представляли собой вагонетку, приводимую в движение лошадью. Существовали такие дороги и в России. Так, в 1842 году в ходе изысканий трассы для будущей железной дороги Санкт-Петербург — Москва были обнаружены элементы «полосовой» деревянной железной дороги, проложенной по указу Петра I в начале XVIII века[5]. В 1806 году под руководством инженера Петра Фролова была разработана, а в 1809 году сдана в эксплуатацию Змеиногорская железная дорога. Поезда на ней состояли уже из 3—4 вагонеток, соединённых железными кольцами[6].

В 1804 году английский изобретатель Тревитик создаёт первый паровоз, который использовался только как аттракцион для развлечения публики. Для этого к паровозу прицепили пассажирский вагон, создав таким образом первый поезд с локомотивной тягой. Первый грузовой поезд с локомотивной тягой появился в 1820 году в Англии и использовался для транспортировки угля от шахты Хэттон до Сандерленда. 27 сентября 1825 года на открытии первой общественной железной дороги Стоктон — Дарлингтон локомотив «Локомоушн» провёл первый магистральный грузовой поезд массой 80 тонн. 15 сентября 1830 года на открытии магистрали Ливерпуль — Манчестер был проведён первый магистральный пассажирский поезд, в составе которого находился и вагон, загруженный почтой — первый в мире почтовый вагон[7].

В России первый поезд с локомотивной тягой был пущен на Нижнетагильском металлургическом комбинате в 1834 году. Он приводился в движение паровозом, построенным Ефимом Александровичем и Мироном Ефимовичем Черепановыми. 30 октября (11 ноября) 1837 года была открыта Царскосельская железная дорога. Пассажирские поезда на ней состояли из вагонов четырёх классов: кареты («дилижансы») с отделениями первого класса, кареты с отделениями второго класса, открытые повозки с крышей («шарабаны») и открытые повозки без крыши («ваггоны»). Средняя скорость поездов составляла 32,8 км/ч, а к концу 1860-х возросла до 42,7 км/ч; интервал между поездами составлял 3—4 часа[8]. 1 ноября 1851 года было открыто движение на магистрали Санкт-Петербург — Москва. Средние скорости пассажирских и грузовых поездов составляли 32 и 16 км/ч соответственно, также курсировал почтовый поезд со средней скоростью 37 км/ч. Пассажирские вагоны подразделялись на следующие типы: I и II классов — спальные и обыкновенные; III класса — обыкновенные и служебные. Грузовые вагоны были четырёхосными (на двух двухосных тележках) и имели грузоподъёмность не более 10 тонн. Для тяги пассажирских поездов использовались паровозы типа 2-2-0[9] массой около 30 тонн, для товарных — типа 0-3-0[10] массой 30 тонн. Для организации перевозок на дороге впервые был применён график движения поездов[11].

Проектирование и расчёт поездов

Вес поезда является одним из важнейших параметров, так как определяет провозную способность участков, то есть какое количество пассажиров или грузов будет перевезено между станциями за определённое время (чаще всего — 1 сутки). Увеличение массы поезда позволяет не только поднять этот параметр, но и снизить себестоимость перевозок. В то же время, излишнее увеличение веса поезда приводит к перегрузке локомотивов и к преждевременному выходу их оборудования из строя. Также в результате проектирования можно определить длину поезда, число вагонов и локомотивов в нём и их распределение по составу, а также режимы ведения поезда по различным участкам пути.

Масса поезда зависит от достаточно большого количества параметров, и прежде всего от уклонов пути и параметров локомотивов. К примеру, расчётная масса поезда для восьмиосного электровоза ВЛ80 на подъёме в 5 ‰ (0,5 %) составляет около 8000 т, а на подъёме в 10 ‰ (1 %) — 4100 т. В данном случае массу поезда увеличивают за счёт смягчения профиля пути и увеличения числа локомотивов. Далее массу поезда проверяют по таким условиям, как прочность сцепных устройств (на дорогах СНГ им является автосцепка СА-3) и на возможность трогания поезда с места. После этого, зная примерную долю каждого типа вагонов в составе, определяют число вагонов в поезде. Зная длины вагонов и локомотивов, определяется длина всего поезда, которая уже проверяется на допускаемую по условиям размещения на приёмных путях станции, так как в случае превышения этого показателя, поезд попросту частично окажется на другом пути (достаточно вспомнить фильм «Магистраль», где приёмка поезда повышенной длины на более короткий путь привела к трагедии).

Формирование поездов

Как понятно из определения, поезд формируется из тяговых (локомотивы, моторные вагоны) и нетяговых (грузовые и пассажирские вагоны) единиц подвижного состава. В настоящее время можно выделить несколько основных вариантов компоновки поездов:

Варианты компоновки поездов

- Самый распространённый вариант — группа вагонов В с локомотивом Л в голове состава (вариант 1). В этом случае масса поезда зависит только от силы тяги локомотива. В случаях, когда мощности одного локомотива недостаточно, применяют несколько локомотивов, работающих кратной тягой, либо по СМЕ. При таком варианте компоновки ускорение поезда при пуске пропорционально отношению массы локомотива к массе поезда. Для грузовых и дальних пассажирских поездов пусковое ускорение не оказывает существенного влияния на время хода.

- Для пригородных поездов и городского транспорта, с их большим количеством остановок, влияние ускорения при пуске и торможении на время хода оказывается существенным. Требуется увеличение отношения сцепной массы к общей массе поезда. Это достигается использованием моторвагонного подвижного состава — несколько моторных вагонов М, которые предназначены для тяги одного или нескольких прицепных вагонов П (вариант 2). Моторные вагоны получают энергию от автономной силовой установки (турбо- и дизель-поезда), расположенной в вагоне, или контактной сети (электропоезда). По концам поезда располагаются головные вагоны — вагоны с кабинами управления, которые могут быть как моторными МГ (ДР1, ЭР22), так и прицепными ПГ (ЭР2, ЭР9). Также есть вариант компоновки, когда все вагоны в составе являются моторными (метрополитен, рельсовые автобусы), что позволяет получить наибольшее ускорение при пуске (вариант 3).

- Моторные вагоны могут быть также предназначены для перевозки грузов (вариант 4), такой состав называют тяговым агрегатом. Он состоит из локомотива Л (электровоз управления) и одного или двух моторных вагонов-думпкаров М. Такая схема нашла широкое применение на промышленном железнодорожном транспорте, особенно при работе в карьерах.[12]

Формирование поездов производится в основном на сортировочных станциях (а моторвагонного подвижного состава — в оборотных депо) в полном соответствии с установленными для дорог правилами (для российских железных дорог ими являются правила технической эксплуатации железных дорог, график движения и планом формирования поездов). Формированием поездов занимаются составители поездов.[12]

Формирование грузовых поездов

Порядок формирования и пропуска длинносоставных, тяжеловесных, соединённых, повышенного веса и длины грузовых поездов устанавливается дежурным железной дороги. Формирование производится без подборки вагонов по числу осей и весу, но при формировании длинносоставных и тяжеловесных поездов порожние вагоны должны ставиться в последнюю треть поезда. Моторвагонный подвижной состав при следовании в ремонт или из ремонта ставятся в хвост грузового поезда одной группой. Действующие в России правила технической эксплуатации железных дорог запрещают ставить в состав следующие вагоны:

- неисправные, угрожающие безопасности движения и состояние которых не обеспечивает сохранности перевозимых грузов;

- загруженные сверх их грузоподъёмности;

- не имеющие надписей о производстве установленных видов ремонта, за исключением вагонов, следующих по особым документам (как груз на своих осях);

- имевшие сход с рельсов или находящиеся в поезде, потерпевшем крушение, впредь до осмотра их и признания годными для движения;

- имеющие сломанные рессоры, вызывающие перекос кузова или удары рамы и кузова вагона о ходовые части, а также вагоны с неисправностью кровли, создающей опасность отрыва её листов;

- платформы и полувагоны, загруженные с нарушением технических условий погрузки и крепления грузов на открытом подвижном составе;

- платформы, транспортёры и полувагоны с негабаритными грузами, если о следовании таких вагонов не будет дано соответствующих указаний;

- платформы с незакрытыми бортами, за исключением случаев, предусмотренных особыми инструкциями, вагоны с незакреплёнными бункерами, цистерны, хопперы, зерновозы, цементовозы и подобный подвижной состав с открытыми крышками загрузочно-выгрузочных верхних и нижних устройств;

- порожние крытые вагоны с открытыми и не запертыми на дверную закидку дверями, вагоны для перевозки нефтебитума с не очищенными от битума колёсными парами по кругу катания.[12][13]

Формирование пассажирских поездов

Нормы веса и длины дальних и местных пассажирских поездов и порядок размещения вагонов в них указываются в книжках расписания движения поездов. В переднем и последнем вагонах крайние торцевые двери запираются, а переходные площадки закрепляются в поднятом положении. Порядок прицепки к пассажирским поездам вагонов сверх нормы и следования длинносоставных пассажирских поездов определяется соответствующими инструкциями. На российских железных дорогах допускается прицеплять к пассажирским поездам (кроме пригородных) нецельнометаллические вагоны служебно-технического назначения.

Запрещается ставить в пассажирские и почтово-багажные поезда:

- вагоны с опасными грузами;

- вагоны с истекшими сроками периодического ремонта или с истекшими сроками единой технической ревизии.

В пассажирские (кроме скоростных и скорых) и почтово-багажные поезда могут быть также поставлены несколько грузовых вагонов.

- в дальние — 1 вагон (либо одна двухвагонная секция для перевозки живой рыбы);

- в местные и пригородные — 3 вагона;

- в почтово-багажные — 6 вагонов;

Скорость пассажирских и почтово-багажных поездов, в которые включены вагоны других конструкций и типов, ограничены скоростями, установленными для этих вагонов.[12][13]

Организация движения поездов

Основой организации движения поездов на магистральных железных дорогах является график движения, нарушение которого не допускается. Благодаря ему обеспечивается безопасность движения и рациональное использование подвижного состава. В соответствии с графиком каждому поезду присваивается определённый номер. Поездам определённого направления присваиваются чётные номера, а поездам обратного направления — нечётные. Кроме номера, каждому грузовому поезду на станции формирования присваивается определённый индекс, который не изменяется до станции расформирования. Если поезд не предусмотрен графиком движения, то номер ему присваивается при его назначении.[13] В соответствии с правилами технической эксплуатации российских железных дорог, поезда делятся на следующие категории:

Внеочередные:

Очередные — в порядке приоритетности:

Поезда федерального значения:

Пассажирские скоростные (всегда федеральные);

Скорые пассажирские поезда федерального значения (обычно фирменные);

Товарные поезда федерального значения;

Пассажирские скорые;

Грузовые поезда повышенного значения:

Особые заказы повышенной стоимости;

Грузовые поезда со скоропортящимся содержимым;

Пассажирские поезда (дополнительные поезда и пассажирские поезда низшего значения);

Почтово-багажные, воинские, грузопассажирские, людские, ускоренные грузовые;

Грузовые (сквозные, участковые, сборные, вывозные, передаточные), хозяйственные поезда;

Поезда, назначаемые по особым требованиям, очерёдность которых устанавливается при назначении.[13]

Каждый поезд обслуживает локомотивная бригада, состоящая из машиниста, который непосредственно управляет поездом и следит за безопасностью пути, и его помощника, который совместно с машинистом ведёт наблюдение за безопасностью пути, а также периодически, по указанию машиниста, визуально проверяет работу некоторого оборудования локомотива или МВПС. При кратной тяге, а также при использовании толкача, число локомотивных бригад равно числу локомотивов, при этом машинисты вспомогательных локомотивов непосредственно подчиняются машинисту ведущего (первого по ходу движения) локомотива. При паровой тяге в состав локомотивной бригады также включался кочегар, а на пассажирских моторвагонных поездах — кондуктор.[14] Пассажирский поезд, кроме того, обслуживается проводниками вагонов и начальником поезда, а вагоны-рестораны и почтовые вагоны — соответствующими работниками. На хозяйственные поезда назначается руководитель работ или его уполномоченный. Также на поезда, с которыми проводятся манёвры, может назначаться составитель поездов. В настоящее время ряд пассажирских поездов обслуживаются машинистом без помощника («работа в одно лицо»).[13]

Для контроля за движением всех поездов, железнодорожный путь делят на определённые отрезки (обычно 100—150 км), называемые участками. Движением всех поездов на каждом участке руководит поездной диспетчер (ДНЦ). В его обязанности входит обеспечение выполнения графика движения поездов, поэтому приказы диспетчера подлежат безоговорочному выполнению. Помимо этого машинисты и другие работники, обслуживающие поезда, подчиняются указаниям дежурных по станциям, которые в свою очередь также подчиняются поездному диспетчеру. Под контролем одного диспетчера может находиться до нескольких участков.[12]

Разновидности поездов

Поезда различаются по характеру груза, скоростям движения, размерам, массе и т. д. На железных дорогах России встречаются следующие разновидности поездов[2][15][16].

Ретро-поезд на Great Central Railway во главе с паровозом GWR 5101

Пассажирские — предназначены для перевозки пассажиров, багажа и почты. В свою очередь различаются на:

Высокоскоростные — следующие со скоростями свыше 200 км/ч;

Скоростные — следующие со скоростями в пределах 141—200 км/ч[17];

Скорые — следующие со средней скоростью свыше 50 км/ч;

Дальние — следующие на расстояние свыше 700 км;

Местные — следующие на расстояние от 150 до 700 км;

Пригородные — следующие на расстояние до 150 км[18];

Почтово-багажные — для перевозки почты, багажа и грузобагажа;

Туристические;

Экскурсионные;

Ускоренные — следующие со средней скоростью свыше 65 км/ч;

Грузо-пассажирские — поезда, состоящие из пассажирских и грузовых вагонов, проезд людей осуществляется по железнодорожным билетам;

Людские — поезда, в составе которых не менее трёх вагонов, занятых людьми, проезд людей осуществляется по грузовым документам;

Пассажирские повышенной длины — поезд, имеющий в составе 20 и более вагонов;

Пассажирские длинносоставные — поезд, длина которого превышает установленную схемой формирования данного поезда хотя бы на один вагон;

Соединённый пассажирский — состоящий из двух пассажирских поездов, сцепленных между собой, с действующими локомотивами в голове каждого поезда;

Ретро-поезда.

Грузовой поезд, перевозящий каменный уголь. Недалеко от Олд-Камбуса, Великобритания

Грузовые (товарные — устаревшее название):

Ускоренные:

Скорые грузовые;

Рефрижераторные;

Для перевозки животных;

Для перевозки скоропортящихся продуктов;

Сквозные — следующие без переработки не менее чем через одну техническую (сортировочную или участковую) станцию;

Участковые — следующие без переработки от одной технической станции до другой;

Сборные — для доставки вагонов на промежуточные станции;

Сборно-раздаточные;

Передаточные — для доставки вагонов с одной станции узла на другую;

Вывозные — для вывоза групп вагонов с отдельных промежуточных станций участка;

Грузовые длинносоставные — поезд, длина которого превышает максимальную норму, установленную графиком движения на участке следования, хотя бы на один условный вагон[19];

Грузовые тяжеловесные — поезд, вес которого для соответствующих серий локомотивов на 100 тонн и более превышает превышает установленную графиком движения весовую норму на участке следования;

Грузовые повышенного веса — поезд весом более 6000 тонн;

Грузовые повышенной длины — поезд, длина которого 350 осей[20] и более;

Соединённые грузовые' — состоящий из двух и более сцепленных между собой грузовых поездов, с действующими локомотивами в голове каждого поезда.

Противопаводковые;

Отдельные локомотивы:

Диспетчерские;

Воинские — предназначены для перемещения войск, военной техники, учреждений и других воинских грузов.

Помимо этого, слово «поезд» является составной частью следующих названий[21]:

- Агитпоезд — подвижной состав, предназначенный для агитационной, пропагандистской и просветительской работы;

- Аэропоезд — многовагонный состав, использующий при движении аэродинамические силы, создающих экранный эффект;

- Бронепоезд — бронированный подвижной состав для ведения боевых действий;

- Дизель-поезд — моторвагонный подвижной состав, у которого первичным двигателем является дизель;

- Турбопоезд — моторвагонный подвижной состав, у которого первичным двигателем является газовая турбина;

- Электромонтажный поезд — подразделение, предназначенное для электромонтажных работ при электрификации железных дорог;

- Электропоезд — моторвагонный подвижной состав, получающий энергию от внешней электрической сети (контактная сеть, контактный рельс), либо от аккумуляторных батарей.

- Энергомонтажный поезд — производственное предприятие, осуществляющее строительство линий электропередачи на железнодорожном транспорте.

Оборудование поездов

Тормоза

|

В этом разделе не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.Эта отметка установлена 13 августа 2012. |

|---|

В настоящее время на поездах применят самые различные типы тормозов: пневматические и электрические, автоматические и неавтоматические, грузовые и пассажирские, нежёсткие и полужёсткие и т. д.[22][23]

Самыми распространёнными являются пневматические тормоза, которые приводятся в действие сжатым воздухом. Первый пневматический тормоз был предложен в 1869 году Вестингаузом и с тех пор постоянно совершенствовался. Тормоз Вестингауза имеет только два режима — торможение и отпуск, в настоящее время он ещё используется в поездах метрополитена. В отличие от него, современные пневматические тормоза позволяют ещё и регулировать тормозную силу, меняя давление воздуха в тормозных цилиндрах. Машинист управляет тормозами с помощью специального устройства — крана машиниста. С его помощью машинист может добавлять воздух в тормозные цилиндры (служебное торможение) для получения определённой тормозной силы, поддерживать там это давление (перекрыша) и выпускать воздух (отпуск) для отпуска тормозов или некоторого снижения тормозной силы. В тормозные цилиндры воздух поступает из запасных резервуаров, находящихся на каждой единице подвижного состава (вагон, локомотив, дрезина и т. д.). В свою очередь в запасные резервуары воздух поступает из тормозной магистрали, протянутой вдоль всего состава, которую питает воздушный компрессор. Давление в тормозной магистрали зависит от типа поезда, так для пассажирского поезда оно составляет 4,5—5,2 кг/см². Управляет воздушными потоками устройство под названием воздухораспределитель, которое также находится на каждой единице подвижного состава. В случае повреждения тормозной магистрали (в том числе при разрыве поезда) и выходе воздуха из неё в атмосферу, воздухораспределитель напрямую соединяет запасной резервуар с тормозным цилиндром. В этом случае происходит экстренное торможение — воздух поступает в цилиндры под максимальным давлением, благодаря чему реализуется максимальная тормозная сила. Экстренное торможение можно вызвать и принудительно — открытием стоп-крана, либо постановкой ручки крана машиниста в соответствующее положение — в этом случае тормозная магистраль также напрямую соединяется с атмосферой[22][23].

Основной недостаток пневматического тормоза заключается в том, что скорость распространения воздушной волны, а следовательно и срабатывания тормозов по составу, равна скорости звука (331 м/с). Неодновременность срабатывания тормозов может привести к продольным толчкам, что в пассажирских поездах приводит к дискомфорту пассажиров, а в длинных грузовых — к разрыву поезда. Поэтому на пассажирских, а также грузовых длинносоставных поездах используют электропневматические тормоза. В этом случае параллельно тормозной магистрали идёт электрический провод, по которому и передаются сигналы на воздухораспределители (последний при этом называется электровоздухораспределителем, из-за наличия в конструкции электрической части). Преимущество такого типа тормоза заключается в практически одновременном срабатывании тормозов по всей длине состава, что также позволяет сократить тормозной путь.[22]

Кроме тормоза Вестингауза используется тормозная система Матросова. В бывшем СССР на поездах, на грузовых автомобилях и на некоторых типах автобусов. Особенность этой системы в том, что торможение производится при падении давления в тормозной системе. Имеется два вида тормозных систем Матросова: с торможением пружиной, и с торможением воздушным клапаном. В отличие от системы Вестингауза заключается в том, что движение при отсутствии давления в тормозной системе невозможно.

Тележка трамвая. Между колёсами виден башмак магниторельсового тормоза

В случае применения тяговых электрических двигателей (ТЭД), помимо пневматических тормозов используют и электрические, которые преобразуют механическую энергию поезда в электрическую. В этом случае используют обратимость электродвигателя, то есть его возможность работы генератором. Полученная электроэнергия либо преобразуется в тепловую в реостатах (реостатное торможение), либо возвращается в контактную сеть (рекуперативное торможение), также возможно их сочетание (рекуперативно-реостатное торможение). Электрическими тормозами оборудовано большинство электроподвижного состава (трамвай, метрополитен, электровозы, электропоезда), а также многие тепловозы.[24][25][26]

Также существует магниторельсовый тормоз. Он состоит из двух (реже — четырёх) башмаков, каждый из которых подвешен между колёсами и по конструкции представляет собой электромагнит. При торможении башмаки опускаются на рельсы, а на их катушки подаётся электрический ток. Возникшая магнитная сила прижимает башмаки к рельсам, тем самым увеличивая тормозную силу, тормозной путь при этом сокращается на 30—35 %. Применяется данный тормоз на трамваях, высокоскоростных поездах и тяговых агрегатах. Их основное преимущество — компактность, что позволяет вместе с ними использовать дисковые тормоза, которые занимают относительно большой объём от подвагонного пространства.[27]

Приборы контроля и безопасности

В кабине электропоезда ЭР2 (до № 1027). Установлен механический скоростемер, также можно увидеть локомотивный светофор

Для повышения безопасности поезда оборудуют различными приборами и устройствами, большинство из которых размещены в кабине машиниста. Для контроля за сигналами светофоров поезд оборудуется АЛС — автоматической локомотивной сигнализацией. Она считывает с пути специальные сигналы, поступающие от находящегося впереди светофора, расшифровывает их и на мини-светофоре (локомотивный светофор), находящегося в кабине, дублирует сигналы впереди стоящего светофора. Для проверки бдительности машиниста служит так называемая рукоятка бдительности (РБ, конструктивно она выполнена в виде кнопки, либо педали). При смене показания на локомотивном светофоре, а также в случае, если машинист длительное время не менял положения органов управления тягой и тормозами, раздаётся звуковой сигнал, который нередко дублируется световым (в ряде случаев световой сигнал загорается перед звуковым). Услышав звуковой сигнал (либо увидев световой), машинист должен сразу же нажать на РБ, в противном случае, по истечении некоторого времени (5—10 с), автоматически будет применено экстренное торможение. Периодическая проверка бдительности также осуществляется при подъезде поезда к светофору с запрещающим показанием . Зачастую для контроля за бдительностью машиниста используют датчики, которые измеряют его физиологические данные (пульс, давление, наклон головы).[13][28][29]

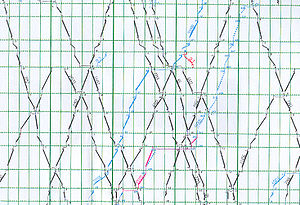

Для контроля за скоростью в кабине установлен механический скоростемер. АЛС и скоростемер постоянно взаимодействуют друг с другом. Так в случае проезда светофора с красным огнём со скоростью выше 20 км/ч сработает экстренное торможение. Помимо этого локомотивный скоростемер выполняет функцию чёрного ящика[30]. В его верхней части устанавливается бумажная лента, на которую записывается ряд параметров: время, скорость, пройденное расстояние, давление в напорной и тормозной магистралях, а также в тормозном цилиндре, показания локомотивного светофора. В настоящее время на российском подвижном составе происходит замена АЛС и скоростемера на КЛУБ (комплексное локомотивное устройство безопасности). Он выполняет функции скоростемера и АЛС, а также ведёт контроль за скоростью.[29][31]

Для контроля за состоянием оборудования предназначены различные датчики и реле (реле боксования, реле перегрузки), сигнальные лампы от которых выведены на пульт машиниста. Пассажирские поезда оборудуют пожарной сигнализацией, извещатели которой располагают в салонах и тамбурах. Для контроля за ходовой частью вагонов и локомотивов, на железнодорожном пути располагают различные датчики. Они позволяют обнаружить многие дефекты, среди них: перегрев букс, повреждение ходовой части, нарушение габарита. Безопасность движения, за счёт уменьшения нагрузки на машиниста, повышает и САВП — система автоведения поезда (автомашинист). В настоящее время большинство поездов метрополитена управляется автоматикой, на пригородных электропоездах её, в основном, используют для подсказок (предупреждает об ограничениях скорости, показаниях светофоров, а также объявляет остановки).[31][32]

Сигналы

|

|---|

| Свисток паровоза |

| Помощь по воспроизведению |

|

|---|

| Тифон тепловоза |

| Помощь по воспроизведению |

Как понятно из определения, одно из свойств поезда — наличие сигналов. Сигналы поезда входят в общую систему сигнализации железнодорожного транспорта, включающую в себя также и путевые сигналы — светофоры, сигнальные знаки, указатели и т. д. Сигналы разделяют на звуковые и видимые.

Для подачи звуковых сигналов служат специальные устройства, устанавливаемые на подвижном составе — свистки, тифоны, колокола. Они предназначены для повышения безопасности, за счёт предупреждения о приближении поезда, а также для подачи команд составителям поездов и осмотрщикам вагонов. Звуковые сигналы в свою очередь разделяются на сигналы большой громкости и сигналы малой громкости. Сигнал большой громкости должен иметь надёжную слышимость в пределах тормозного пути и используется крайне редко, особенно в черте городов и населённых пунктов. Для его подачи служит тифон. На железнодорожных локомотивах уровень громкости звука сигнала тифона на расстоянии 5 метров составляет около 120 дБ[33] при частоте тона в 360—380 Гц. Для подачи сигналов малой громкости на ранних локомотивах использовали колокола, в настоящее время их сменили свистки. Сигнал свистка на расстоянии 5 метров имеет уровень звука 105 дБ при частоте основного тона около 1200 Гц.[34] Для привода свистка и тифона на паровозах используется пар из котла, на остальных локомотивах — сжатый воздух. На трамваях сигналы подаются с помощью электрического звонка.

Примеры некоторых звуковых сигналов, подаваемых машинистами поездов на российских железных дорогах[35]:

| Сигнал | Значение | Когда подаётся |

|---|---|---|

| 3 коротких | «Стой» | При подъезде к запрещающему сигналу. |

| Сигнал полной остановки | Подаётся после полной остановки поезда. | |

| Один длинный | «Отправиться поезду» | При отправлении поезда. |

| Оповестительный сигнал | При приближении к переездам, тоннелям, пассажирским платформам, кривым, местам проведения путевых работ. При следовании в условиях пониженной видимости (метель, туман и т. д.). Для предупреждения наезда на людей. При встрече поездов на двухпутных участках: первый сигнал — при приближении к встречному поезду, второй — при приближении к его хвостовой части. | |

| Один длинный, один короткий, один длинный | Оповестительный при следовании по неправильному пути[36] | В тех же случаях, что и обычный оповестительный. |

| Сигнал бдительности | При приёме поезда на станцию по неправильному пути. При приближении к светофору с запрещающим показанием, при наличии разрешения на его проследование. При проследовании светофора с запрещающим, либо непонятным показанием. |

Видимые сигналы поездов предназначены для обозначения головы и хвоста состава, что повышает безопасность для путевых работников. К видимым сигналам также относится и прожектор. Примеры некоторых видимых сигналов, используемых на российских железных дорогах[37]:

- Голова всех поездов при следовании по правильному пути обозначается прожектором и двумя прозрачно-белыми огнями, включёнными у буферного бруса (буферные огни), причём моторвагонному поезду в этом случае разрешатся следовать с погашенными буферными огнями;

- При следовании поезда по неправильному пути, его голова обозначается красным огнём фонаря с левой стороны, и прозрачно-белым огнём фонаря — с правой стороны;

- Хвост грузовых и грузопассажирских поездов обозначается одним красным диском со светоотражателем у буферного бруса с правой стороны;

- Хвост пассажирских и почтово-багажных поездов обозначается тремя красными огнями, а в случае прицепки в хвост грузового вагона — одним красным;

- Хвост локомотива, едущего в хвосте поезда, либо вовсе без вагонов, обозначается одним красным огнём с правой стороны;

- При маневровых передвижениях (в том числе и следование в депо), локомотив и моторвагонный подвижной состав обозначаются по одному буферному огню впереди и сзади, включённых со стороны основного пульта управления (на обычных магистральных локомотивах и моторвагонных поездах — левый буферный фонарь впереди и правый буферный фонарь сзади).

Связь

Для обмена информации машинистов поездов с дежурными по станциям, поездными диспетчерами, составителями поездов, а также между собой, поезда оборудуются устройствами радиосвязи. В зависимости от типа работ, на метрополитене и магистральных железных дорогах используют два типа радиосвязи — поездная и маневровая. Первая используется для обмена информацией машинистов поездов с поездными диспетчерами, а также между собой, вторая — для обмена информацией дежурного по посту централизации с машинистом поезда и составителями поездов при проведении манёвров.[38][39]

Радиосвязь работает в симплексном режиме с групповым вызовом в наиболее распространённом гектометровом (~ 2 МГц) и метровом (~ 151—156 МГц) диапазонах. Так как в гектометровом диапазоне уровень помех довольно высок, то для получения хорошего сигнала вдоль железнодорожного пути протягивают направляющие провода, которые могут быть размещены на опорах контактной сети, либо на опорах воздушных линий связи. На магистральных железных дорогах радиосвязь машинистов поездов с поездными диспетчерами осуществляется по диспетчерской поездной радиосвязи на дециметровом диапазоне (330 МГЦ, за рубежом — до 450 МГц), поездная же служит для связи машинистов поездов между собой, с дежурными по станциями, а также с начальником поезда (на пассажирских поездах). Локомотивные радиостанции устанавливаются в кабине управления, нередко с двумя пультами (отдельно для машиниста и для его помощника).[38][40]

На пассажирских моторвагонных поездах устанавливается система внутренней связи, которая осуществляется по проводной линии. Данная система предназначена для передачи сообщений пассажирам в салоне, а также для обмена информации между членами локомотивной бригады (машиниста с помощником или кондуктором), находящихся в разных кабинах. Для экстренной связи пассажиров с машинистом предназначена система связи «пассажир-машинист», переговорные устройства которой расположены в пассажирских салонах. Часто системы связи «машинист-пассажир» и «пассажир-машинист» объединяют в одну.[41]

Тяга поездов

Основная статья: Теория тяги поездов

Для приведения поезда в движение на первых рельсовых дорогах использовали мускульную силу животных, в основном лошадей. В первой половине XIX века им на смену пришёл локомотив — передвигающееся по рельсам тяговое транспортное средство. Принцип его работы заключается на взаимодействии колеса и рельса — от двигателя на колесо передаётся тяговое усилие, а колесо, за счёт силы трения о рельс, приводит локомотив, а с ним и весь поезд, в движение. Первым типом локомотивов был паровоз — транспортное средство, двигателем которого являлась паровая машина. Пар в паровую машину поступал из парового котла, который находился на локомотиве. Несмотря на такое преимущество, как «всеядность» (топливом для паровоза могли служить нефть, уголь, дрова, торф), у таких локомотивов был весьма существенный недостаток — очень низкий КПД, который составлял порядка 5—7 %. Поэтому в настоящее время паровозы почти не используются в поездной работе.[42]

У современных локомотивов в качестве первичного двигателя используются двигатели внутреннего сгорания — дизель (тепловозы) либо газовая турбина (газотурбовозы). Так как такие двигатели могут работать в ограниченном диапазоне частот вращения, то для передачи вращения на движущие колёса требуется промежуточная передача — электрическая, либо гидравлическая. Электрическая передача состоит из генератора и электродвигателей, гидравлическая — из гидромуфт, гидротрансформаторов и гидронасосов. Гидравлическая передача легче и более дешёвая, но электрическая передача более надёжна и экономичней. На маломощных тепловозах иногда используется механическая передача. Из автономных локомотивов наибольшее распространение получили тепловозы с электрической передачей.[43][44]

Первичный двигатель можно и вовсе убрать с локомотива, а энергию на локомотив передавать извне — по контактной сети. Именно на таком принципе работает электровоз — неавтономный локомотив, приводимый в движение электродвигателями. Электровоз через токоприёмник получает из контактной сети электроэнергию, которая затем передаётся на тяговые электродвигатели, которые через зубчатую передачу приводят во вращение движущие оси. Основным преимущество электровоза, перед автономными локомотивами, заключается в практическом отсутствии вредных выбросов в атмосферу (если конечно не считать выбросов от электростанций), что позволило перевести на электрическую тягу весь городской рельсовый транспорт — трамвай и метрополитен, а также монорельсовые поезда. Помимо причисленных типов локомотивов, встречаются и их сочетания: электротепловоз, электропаровоз, теплопаровоз и так далее.[45]

Поезд может приводиться в движение и без передачи тяги от двигателя на колесо и далее на рельс. Так в линейном двигателе электроэнергия напрямую преобразуется в энергию поступательного движения — поезд движется за счёт взаимодействия магнитных полей индуктора и металлической полосы. Индуктор может располагаться, как в путепроводе, так и на подвижном составе. Такой двигатель применяется на поездах на магнитном подвешивании (маглев), а также в монорельсовом транспорте.[46] Помимо этого, в двадцатом веке проводились опыты с применением для тяги поездов авиационных двигателей (воздушный винт, реактивный двигатель), но они, в основном, предназначались для исследования взаимодействия подвижного состава и рельсов при высоких скоростях.[47]

Энергетика вагонов

В пассажирских поездах есть множество вспомогательных систем, предназначенных для обеспечения комфорта пассажиров. Для работы большинства из них (освещение, отопление, вентиляция, приготовление пищи в вагонах-ресторанах) используется электричество. Одним из её источников является система автономного электроснабжения, которая включает в себя генератор и аккумуляторную батарею. Генератор постоянного тока приводится во вращение от оси колёсной пары через ременную либо карданную передачу. Напряжение на генераторе составляет 50 В, а его мощность — около 10 кВт.

В случае, если вагон оборудован системой кондиционирования, напряжение на генераторе составляет 110 В, а его мощность может достигать 30 кВт. В этом случае чаще применяют генератор переменного тока и выпрямитель. Для получения переменного тока (для питания ламп дневного света, радиоаппаратуры, розеток для подключения электробритв и других маломощных приборов) применяют машинные, либо полупроводниковые преобразователи постоянного тока в переменный. Аккумуляторная батарея предназначена для резервирования генератора при малых скоростях движения, а также воспринимает пики нагрузки. Основной недостаток такой системы — увеличение сопротивления движению до 10 %.[48]

Электровоз ВЛ10, модернизированный для вождения пассажирских поездов в зимний период — добавлен кабель высоковольтной цепи отопления.

На скоростных и высокоскоростных поездах для электроснабжения поезда используется вагон-электростанция. Он оборудован дизель-генераторной установкой и, в основном, устанавливается в передней части поезда, сразу за локомотивом (на скоростных поездах «Аврора» и «Невский экспресс» он установлен в хвосте поезда). На дизель-поездах для получения низкого напряжения используются вспомогательные генераторы, которые приводятся во вращение от дизельной установки. На электропоездах постоянного тока генератор находится на одном валу с динамотором, расположенного под вагоном, также нередко применяют высоковольтные полупроводниковые преобразователи. На электропоездах переменного тока низкое напряжение получают от тягового трансформатора, где напряжение контактной сети снижается до необходимого уровня (порядка 220 В). Далее однофазный ток в машинном преобразователе преобразуется в трёхфазный. Для получения из переменного тока постоянного, используются выпрямители. На вагонах метрополитена цепи управления и освещения получают питание от аккумуляторной батареи (она же заряжается от контактного рельса через набор резисторов), либо от статического преобразователя.[48]

Для питания цепей отопления требуется высокое напряжение (на магистральных железных дорогах — порядка 3000 В) которое поступает от локомотива. На электровозе постоянного тока питание в цепи отопления поезда поступает напрямую из контактной сети, на электровозе переменного тока — напряжение контактной сети (25 кВ), при помощи специальной обмотки на тяговом трансформаторе, снижается до 3 кВ, после чего поступает в цепи отопления. На тепловозе может располагаться специальный генератор, вырабатывающий напряжение в 3 кВ, в противном случае — на пассажирских вагонах предусмотрено отопление с помощью топлива (уголь, дрова, торф). В вагонах метрополитена, работающих на открытых участках (например Филёвская линия московского метрополитена), а также в вагонах трамвая электрические печи подключаются напрямую к контактной сети (либо к контактному рельсу). Высокое напряжение также может поступать не только от локомотива, но и от вагона-электростанции. Зачастую от локомотива на вагоны может подаваться и низкое напряжение — для питания цепей освещения, вентиляции и т. д., что позволяет не использовать систему автономного электроснабжения.[25][48]

На рефрижераторных вагонах для работы холодильных установок также необходима электроэнергия. Для её получения используются дизель-генераторные установки, которые располагаются либо на самом вагоне, либо на отдельном вагоне-электростанции, причём зачастую на вагон-электростанцию переносят и холодильные установки.[48]

Поезда в культуре и искусстве

В живописи

Одной из первых картин, где изображён поезд, по праву можно считать картину художника Тюмлинга на которой изображён поезд Царскосельской железной дороги (см. выше). В 1915 году Джино Северини написал картину «Санитарный поезд, мчащийся через город». Также в залах многих музеев можно встретить немало других картин с изображением поездов («Турксиб», «Победители» и другие). Поезда на своих картинах писали Владимир Гаврилович Казанцев[49], Исаак Ильич Левитан[50].

В литературе

Поезда фигурируют в большом количестве литературных произведений, причём в ряде из них поездам отведена немаловажная роль. Так в поездах разворачивалось действие некоторых романов Агаты Кристи про Эркюля Пуаро: «Тайна Голубого поезда» и «Убийство в Восточном экспрессе». Под поезд бросается главная героиня романа Льва Толстого «Анна Каренина». В одном из первых романов Жюля Верна «Париж в двадцатом веке» описывается поезд, который приводится в движение с помощью цилиндра, движущегося внутри трубы и связанного с составом магнитной связью — прототип линейного двигателя[51], а другом романе «Клодиус Бомбарнак» герой совершает путешествие на поезде по Транссибирской магистрали. Посвящена поездке в поезде и книга «Жёлтая стрела» В. Пелевина. В 1943 году Борис Пастернак издал сборник стихов под названием «На ранних поездах». В 1952 году Джанни Родари издал сборник детских стихов под названием «Поезд стихов». В серии романов Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер» поезд «Хогвартс-Экспресс» в начале каждого учебного года отвозит студентов в школу Хогвартс. В повести В. Крапивина «Застава на якорном поле» футуристический поезд-маглев является одним из ключевых элементов сюжета, иногда посещая секретную станцию, которая находится в параллельном мире

Сюжет книги Данила Корецкого «Атомный поезд» развивается вокруг мобильного комплекса для запуска ядерных баллистических ракет, замаскированного под пассажирский поезд.[52] Прототипом такого поезда являлся БЖРК «Молодец».

Сюжет книги И. Штемлера «Поезд» также развивается в поезде.

В кинематографе

Как представители железнодорожного транспорта, поезда появляются в огромном количестве фильмов, начиная с наиболее ранних — «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота» (его также можно увидеть в фильме «Человек с бульвара Капуцинов»). Также нередко в поездах разворачивается основное действие фильмов («В осаде 2: Территория тьмы», «Золотой эшелон», «Магистраль», «Неуправляемый», «34-й скорый», «Убийство в Восточном экспрессе», «Поезд», «Мы, нижеподписавшиеся» и др.).

В мультфильмах

Одним из самых известных мультфильмов, связанных с поездами, является английский мультсериал «Томас и друзья» (с 1984 года), а также его советский предшественник — «Паровозик из Ромашкова». Во многих американских мультфильмах довольно часто можно увидеть эпизод, когда стоящего на рельсах персонажа сбивает поезд (этот эпизод даже обыгрывается в фильме «Кто подставил кролика Роджера»). Также поезда можно увидеть в таких мультфильмах, как:

- «Ну, погоди! (выпуск 6)» (1973) — в конце Волк гонится за Зайцем по поезду;

- «Шапокляк» (1974) — Гена и Чебурашка в начале и конце мультфильма едут на поезде. Примечательно, что в локомотиве легко угадывается электровоз ЧС2, имеющий у железнодорожников прозвище «Чебурашка»;

- «80 дней вокруг света»;

- «Каникулы в Простоквашино» (1980) — Дядя Фёдор сбегает от родителей на пригородном поезде;

- «Остановите поезд» (1982);

- «Вокруг света с Вилли Фогом» (1983);

- «Южный парк» — в эпизоде «Мамаша Картмана — грязная шлюха» (1998) Кенни сбивает поезд;

- «Футурама» — на выставке «Пасторама» (эпизод «Lesser of Two Evils» (2000)) Фрай даёт поезду определение: «передвижной халявный дом»;

- «Полярный экспресс» (2004)

- «Тачки» (2006) — МакКуин пересекает переезд перед самым поездом;

- «Симпсоны в кино» (2007) — агенты ЭПА ловят в поезде Мардж, Барта, Лизу и Мэгги.

- «Маленький отважный паровозик Тилли»

- В польском мультсериале «Волшебный карандаш» одна из серий

В песнях

Одна из самых известных советских песен о поезде является детская песня «Голубой вагон», звучащая в мультфильме «Шапокляк»:

Голубой вагон бежит качается,

Скорый поезд набирает ход…

Немало песен о поездах звучат в кинофильмах, либо на музыкальных сценах:

- «Поезд на Чаттанугу» — из фильма «Серенада Солнечной долины»

- «Поезд идёт на восток» — из одноимённого фильма

- «Сяду в скорый поезд» — Михаила Боярского

- «Поезд на Ленинград» — Империя

- «Скорый поезд» (Д. Тухманов — В. Харитонов) — Веселые ребята

- «Скорый поезд» — Браво

- «Скорый поезд» — Виктора Петлюры

- «Скорый поезд придёт» — Бригада С

- «Снова поезд» — Чиж & Co

- «Город дорог» — Centr

- «Поезд в огне» — Аквариум

- «Почтовый поезд» — Hi-Fi

- «Разговор в поезде» — Машина времени

- «Another Town, Another Train» — ABBA

- «Trainhide to Russia» — Accept

- «Train of Consequences» — Megadeth

- «Bullet Train» — Judas Priest

- «Slow Train Coming» — Боб Дилан

- «Train of Thought» — A-ha

- «Train Kept A Rollin`» и «Back Back Train» — Aerosmith

- «Train» — 3 Doors Down

- «Zion Train» — Боб Марли

- «Suburbian Train» и «Urban train» — DJ Tiesto

- «Rock’n’Roll Train» — AC/DC

- «Задержите поезд» — Коррозия Металла

- «Самый медленный поезд» — Лайма Вайкуле

- «Зал ожиданий» — Ирина Богушевская

- «Прощай» (…от всех вокзалов поезда уходят в дальние края…) — Лев Лещенко

- «Семь-сорок»

- «Горящая стрела» — Ария, а также другие исполнители

- «Поезд на Сурхарбан» — Олег Медведев

- «Стук» — Кино

- «Поезд 193» — Александр Башлачев

- «Дорожная № 5» — Чиж & Co

Также к песням про поезда можно отнести любую песню, где упоминается движущийся рельсовый подвижной состав:

- «Постой, паровоз» — из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

- «Электричка» — Кино

- «Электричка» — Алёна Апина

- «Паровозик-облачко» — Лицей

- «42 минуты под землёй» — Браво

- «Трамвай пятёрочка» — Любэ

- «Дополнительный 38» — Чиж & Co

- «Тридцать девятый трамвай» — Ирина Богушевская

- «Заколебал» — Дискотека Авария

- «347-ой» — 7Б

- «Качается вагон» — Вячеслав Добрынин

- «Под стук колёс» — KREC и др.

- «Тихий Дон» — Николай Бобрович

- «Уходят Поезда» — Александр Емельянов

В техно-опере Виктора Аргонова 2032: Легенда о несбывшемся грядущем генеральный секретарь ЦК КПСС А. С. Милиневский на маглеве посещает тайный город Зеленодольск-26, о чём упоминается в песнях «200 минут» и «Несбыточный свой путь». Даётся скорость поезда, немного превышающая 300 км/ч.

На почтовых марках

В компьютерных и видеоиграх

Ввиду огромного количества компьютерных игр самых разных жанров, поезда встречаются в немалом числе игр. Существует даже целый жанр игр посвящённый поездам — симулятор поезда. Из игр этого жанра наиболее известны следующие: Southern Belle и её сиквел Evening Star, Train Simulator, Densha de GO!, Microsoft Train Simulator, Trainz, Rail Simulator. В этих играх игроку даётся возможность управлять поездами самых разных стран мира по разнообразным вариантам трасс при различных вариантах формирования составов.

В играх других жанров поездам отведена значительно меньшая роль и они выступают там, в основном, лишь как средство доставки . В таких играх игрок может просто наблюдать за движением поезда по заранее созданному железнодорожному пути (Commandos 3: Destination Berlin, Блицкриг), но может и создать инфраструктуру железной дороги, задать маршруты для поездов и даже подобрать число вагонов в составе и тип груза. Последнее особенно выражено в экономических симуляторах, например как в Transport Tycoon, Railroad Tycoon и их сиквелах (Transport Tycoon Deluxe, Transport Giant, Railroad Tycoon 3, Пионеры железных дорог и так далее). В некоторых играх даже есть возможность примитивно управлять поездом (GTA: San Andreas, SimCity 4: Rush hour).

Железнодорожный сленг

В российской практике существуют некоторые профессионализмы из железнодорожного сленга, непосредственно связанные с поездами[53]:

- «бешеный» — скоростной поезд;

- «вертушка» — грузовой поезд, в основном составленный из думпкаров и хопперов, обращающийся по кольцеобразному маршруту;

- «горбатый» — поезд с негабаритным грузом;

- «загонка» — моторвагонный состав (дизель- или электропоезд), следующий обкаткой без пассажиров, либо локомотив, следующий без вагонов;

- «попугай» — моторвагонный состав (дизель- или электропоезд), следующий по графику скорого поезда ;

- «муха» — рабочий поезд из 2—3 пассажирских вагонов с маневровым локомотивом;

- «нагон» — сокращение времени опоздания пассажирских поездов;

- «наливной», «налив» — поезд, перевозящий жидкие (наливные) грузы (в основном нефть и нефтепродукты, а также масла, кислоты, сжиженные газы и т. д.);

- «огрызок», «коротыш» — короткий и лёгкий поезд;

- «подкидыш» — пригородный поезд, состоящий из локомотива и 1—4 вагонов, либо электропоезд из 4—6 вагонов;

- «растянуться» — остановиться с поездом на тяжёлом участке (подъём, перелом профиля) из-за поломки или неумения вести поезд;

- «сплотка» — несколько сцепленных вместе локомотивов, следующих по перегону;

- «супертяжеловес» — локомотив, следующий резервом (без вагонов);

- «товарняк» — грузовой поезд;

- «тёща» — сигнал, обозначающий хвост поезда;

- «уголёк» — поезд, гружёный углём.

Рекорды среди поездов

Основная статья: Рекорды скорости поездов

В мире

- Самый быстрый рельсовый поезд: 3 апреля 2007 года французский поезд TGV POS разогнался до скорости 574,8 км/ч.[1]

- Самая высокая средняя графиковая скорость рельсовых поездов на электрической тяге: японский поезд «Нодзоми» каждый день ходит по расписанию со средней скоростью 261,8 км/ч (французский TGV — 259,4 км/ч).

- Самая высокая средняя графиковая скорость дизель-поездов: английские дизель-поезда «ИнтерСити 125» курсируют на маршруте Лондон — Эдинбург со средними скоростями 180 км/ч.[54]

- Самый быстрый поезд на воздушном подвешивании: 5 марта 1974 года французский поезд «L’Aerotrain 180 Haute vitesse» достиг скорости 430,4 км/ч.[55]

- Самый быстрый поезд на магнитном подвешивании: 2 декабря 2003 года в японском городе Яманаси поезд MLX01 на линии JR-Maglev разогнался до 581 км/ч.[55]

- Самая высокая графиковая скорость поездов на магнитном подвешивании: в Китае между Шанхаем и аэропортом Пудун курсирует поезд, который разгоняется до 431 км/ч.[56]

- Самый быстрый поезд на паровой тяге: 3 июля 1938 года на небольшом уклоне Стоук-Банк к югу от английского города Грэтем паровоз класса А4 № 4468 «Mallard» «Дикая утка» с составом из 6 пассажирских и одного динамометрического вагонов разогнался до скорости 202,7 км/ч.[55]

- Самый быстрый поезд на реактивной тяге: 24 июля 1966 года года американская опытная автомотриса M-497, с установленными на крыше реактивными двигателями, достигла скорости 295,8 км/ч.[55]

- Самый длинный и тяжёлый пассажирский поезд: 27 апреля 1991 года в Бельгии из Гента в Остенде одним электровозом был проведён пассажирский поезд из 70 вагонов. Его длина составила 1732,9 м, а общий вес был равен 2786 т.[57]

- Самое длинное путешествие на одном поезде: 10 214 км по маршруту Москва — Пхеньян.[58]

- Самым протяжённым по маршруту следования регулярный круглогодичный пассажирский поездом был поезд № 53/54 Харьков — Владивосток, протяжённость его маршрута составляла 9713 км.[59] После его отмены самым длинным в мире маршрутом стал маршрут фирменного поезда № 001/002 «Россия» Москва-Владивосток 9423 км.[источник не указан 125 дней]

- Поезд, дольше всех не менявший своего названия и маршрута: с 1862 года по маршруту Лондон — Эдинбург курсирует поезд «Летучий шотландец».

- Самый длинный и тяжёлый товарный поезд: 21 июня 2001 года в Австралии был проведён состав, загруженный железной рудой. Состав состоял из 682 вагонов, его вели 8 тепловозов, распределённых по длине состава. Масса груза составила 82 262 т, а общая длина поезда — 7353 м.[57]

- Самый длинный грузо-пассажирский поезд: в Мавритании между городами Зурат и Нуадибу курсирует поезд длиной около 3 тыс. м. Основным грузом является руда, также в поезд включены несколько купейных вагонов.[57]

- Самый длинный и тяжелый грузовой состав на узкой колее (1066 мм) прошел в Сисхен-Салданья, ЮАР, 26-27.08.1989 г. В составе, растянувшемся на 7,3 км, было 660 вагонов (каждый весом 105 т), вагон-цистерна и служебный вагон, которые приводились в движение девятью 50-киловатными электровозами и 7 тепловозами с электрической передачей. Общий вес состава (без локомотивов) достигал 69393 т. Состав прошел расстояние в 861 км за 22 часа 40 минут. />

В СНГ

- Самый быстрый рельсовый поезд: в 1993 году на участке Спирово-Лихославль тепловоз ТЭП80-002 достиг скорости 271 км/ч.[55]

- Самый быстрый поезд на паровой тяге: 29 июня 1938 года на участке Лихославль — Калинин паровоз типа 2-3-2 Коломенского завода с поездом в 14 осей развил скорость 170 км/ч (по другим данным — 178 км/ч).[60]

- Самый быстрый поезд на электрической тяге: ЭВС-1/ЭВС-2 "Сапсан" в регулярных рейсах зимнего расписания 2010/11 проходил путь 650 км от Москвы до Санкт-Петербурга за 3.45 ч. , разгоняясь на перегоне Бугра-Мстинский мост до 250 км/ч. Во время опытных поездок эти показатели были превышены. Предыдущие рекорды: в июле 2001 года в опытном рейсе на линии Санкт-Петербург — Москва электропоезд ЭС250 «Сокол» развил скорость 236 км/ч.[61] Ещё более ранний рекорд принадлежал электровозу ЧС2м — 26 февраля 1971 года, при испытании на станции Померанье стрелочных переводов новой конструкции, поезд, состоящий из электровоза и трёх обычных межобластных (с сидячими местами) вагонов, развил скорость 228 км/ч.[62][63][64]

- Самый быстрый поезд на реактивной тяге: в начале 1972 года на перегоне Новомосковск-Днепровский — Днепродзержинск Приднепровской железной дороги турбореактивный вагон СВЛ (скоростной вагон-лаборатория)[65] достиг скорости 249 км/ч.[66];

- Самый длинный и тяжёлый пассажирский поезд: летом 1988 года из Москвы с Курского вокзала пассажирский электровоз ЧС7-152 провёл пассажирский поезд из 32 вагонов. Длина поезда составила 846 м, вес — 1920 т.[67]

- Самая высокая графиковая скорость рельсовых поездов: скоростные поезда «Аврора» и «Невский Экспресс», а также электропоезд ЭР200, курсируют на линии Москва — Санкт-Петербург с максимальной скоростью 200 км/ч.[68]

- Самая высокая средняя графиковая скорость рельсовых поездов: в 1988 году электропоезд ЭР200 курсировал по маршруту Москва — Ленинград со средней скоростью 150,0 км/ч, проходя весь путь за 4 часа 20 минут. Из-за частых опозданий в 1989 году время хода было увеличено на 20 минут.[68]

- Самая высокая средняя маршрутная скорость рельсовых поездов: с 3 декабря 2000 года для электропоезда ЭР200 общее время хода (с учётом времени всех стоянок) на маршруте Москва — Санкт-Петербург составляет 4 часа 25 минут, что соответствует маршрутной скорости в 145,9 км/ч (в 1988 году маршрутная скорость ЭР200 составляла 144,4 км/ч при общем времени хода 4 часа 30 минут).[69]

- Самая высокая маршрутная скорость рельсовых поездов: 19 декабря 2001 года года в опытной поездке с пассажирами ЭР200 прошёл путь от Москвы до Санкт-Петербурга за 3 часа 55 минут, установив маршрутную скорость в 166 км/ч.[69]

- Самый длинный и тяжёлый грузовой поезд: 20 февраля 1986 года из Экибастуза на Урал был проведён поезд с углём. Состав состоял из 439 вагонов. Масса состава составляла 43,4 тыс. т, а общая длина — 6,5 тыс. м.[70]

Аварии и крушения поездов

В мире

Крушение в Германии в 1988 году

- 6 июня 1981 года в Индии в штате Бихар ураганным ветром с моста в реку Багхмати были опрокинуты 7 вагонов пассажирского поезда. Погибло около 600 человек (усреднённое значение, данные о числе погибших разнятся в пределах 300—800) — крупнейшая в мировой истории железнодорожная катастрофа.[57][71]

- 27 июня 1988 года во Франции в пригородном поезде пассажиркой был сорван стоп-кран. Дальнейшие неверные действия машиниста привели к тому, что на 7 из 8 вагонов оказались отключены тормоза. При подъезде к Парижу поезд не сумел остановиться и, разогнавшись на крутом спуске, на большой скорости въехал на Лионский вокзал, где врезался в переполненный электропоезд. Погибли 56 человек, около 50 — были ранены.[72]

- 28 октября 1995 года в Азербайджане около 300 человек погибли в огне, который охватил поезд метро в Баку. Кроме того, многие задохнулись.[57]

- 3 июня 1998 года в Германии возле города Эшеде потерпел крушение скоростной поезд Intercity-Express. Из-за излома колёсной пары на скорости 200 км/ч поезд сошёл с рельсов и врезался в опору автомобильного моста, проходившего над железной дорогой, который обрушился на вагоны. 101 человек (в том числе — 2 путевых рабочих) погиб, 88 были ранены.[73]

- 22 апреля 2004 года в КНДР на станции Йончхон произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов, один из которых перевозил нефть, а другой — химикаты. Вскоре прогремел взрыв, который разрушил часть примыкающего к станции города. Официально 161 человек погиб, около 1300 — ранены. По неофициальным данным число раненых и погибших в несколько раз больше.[74]

- 13 сентября 2008 года в США близ Лос-Анджелеса пригородный электропоезд не остановился на красный сигнал светофора и врезался в грузовой поезд. Погибли 23 человека. Одна из причин трагедии — машинист электропоезда отвлёкся от управления для набора SMS-сообщения.[75]

В России

- В ночь с 11 на 12 августа 1840 года на станции Шушары Царскосельской железной дороги произошло столкновение встречных поездов. В результате погибли 6 пассажиров, 78 получили ранения и ушибы.[8]

- 17(30) октября 1888 года на Курско-Харьково-Азовской железной дороге около станции Борки произошло крушение Императорского поезда. 21 человек погиб, 47 были ранены, сам император Александр III и его семья остались живы.[76];

- 7 августа 1987 года грузовой поезд, из-за отключённых в спешке на станции Лихая тормозов, не смог остановиться на уклоне и на станции Каменская (город Каменск-Шахтинский) на скорости около 110 км/ч врезался в хвост пассажирского поезда, полностью разрушив 2 последних вагона. Погибли 107 человек. Одной из причин крушения стал срыв стоп-крана в пассажирском поезде, отчего этот поезд не успели убрать с пути.[77]

- 4 июня 1988 года в г. Арзамас Горьковской области в 9:32 на станции "Арзамас-1" произошел взрыв грузового поезда, перевозившего гексоген с химических заводов г. Дзержинска. 91 человек погибли, около 2000 остались без крова. Однозначного толкования причин нет до сих пор. [78]

- 16 августа 1988 года в 18:25 на перегоне Березайка—Поплавенец линии Москва — Ленинград, из-за дефекта пути, произошло крушение скоростного пассажирского поезда № 159 «Аврора». 31 человек погиб и более 100 получило телесные повреждения различной степени тяжести.[79]

- 4 июня (3 июня по московскому времени) 1989 года в низине на перегоне Улу-Теляк — Аша Куйбышевской железной дороги, из-за протечки на газопроводе, произошёл взрыв облака топливо-воздушной смеси. В его эпицентре оказались два пассажирских поезда: № 211 «Новосибирск — Адлер» и № 212 «Адлер — Новосибирск». По официальным данным 573 человека (по другим данным 645) погибли, 623 стали инвалидами, получив тяжёлые ожоги и телесные повреждения — крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа.[80]

- 3 марта 1992 года произошло крушение в Подсосенке. Скорый поезд № 4 сообщением Рига — Москва столкнулся с грузовым поездом № 3455.

- 11 ноября 2002 года в Санкт-Петербурге в 10:20 неуправляемый электропоезд на скорости около 41 км/ч выскочил на перрон Балтийского вокзала. 4 человека погибли, 9 были ранены. Причиной трагедии стала неверно поставленная слесарем перемычка при поднятых токоприёмниках и запущенных вспомогательных машинах, а также то, что машинист в этот момент времени отлучился от состава.[81]

Террористические акты, связанные с поездами

- 8 января 1977 года — в Московском метрополитене на перегоне между станциями «Измайловский парк» и «Первомайская» сработало самодельное взрывное устройство. В течение следующего часа в Москве прогремели ещё два взрыва. В результате этой серии терактов погибли 7 человек и 37 были ранены.[82]

- 3 сентября 2003 года — на перегоне Подкумок — Белый уголь, при проследовании электропоезда Кисловодск—Минеральные Воды, произошёл подрыв железнодорожного полотна. 7 человек погибли, около 80 ранены.[83]

- 5 декабря 2003 года — в Ставропольском крае взорван вагон пригородного электропоезда Кисловодск—Минеральные Воды, подъезжавшего к станции Ессентуки. Погибли 47 человек, 180 ранены.[83]

- 6 февраля 2004 года — на перегоне между станциями Московского метрополитена «Автозаводская» и «Павелецкая» террористом-смертником в переполненном вагоне было приведено в действие взрывное устройство. Погибли 42 человека, около 250 ранены.[84]

- 13 августа 2007 года в 21:43 по московскому времени на перегоне Бурга — Малая Вишера Октябрьской железной дороги, при проследовании скоростного поезда «Невский Экспресс», под электровозом был произведён подрыв железнодорожного полотна. В результате с рельсов сошли электровоз и все 12 вагонов. Травмы получили 60 человек, из которых 25 были доставлены в больницы.[85]

- 27 ноября 2009 года в 21:34 по московскому времени на 285 км (перегон Угловка — Алешинка, на границе Тверской и Новгородской областей) линии Санкт-Петербург — Москва, при следовании скоростного поезда «Невский Экспресс» № 166, под электровозом ЧС200-010 был произведён подрыв железнодорожного полотна, приведший к гибели 28 и ранениям более 90 человек. Среди погибших — государственные чиновники высшего ранга, известные бизнесмены и две беременные женщины.

Интересные факты

Вертолёт в поезде

- Среди грузов, перевозимых в поездах, значатся самолёты, вертолёты, корабли, подводные лодки и даже космические ракеты[86][87][88][89][90].

- В течение двух десятилетий по советским, а позже по российским железным дорогам курсировали поезда, которые были вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами. При этом эти поезда внешне выглядели для неспециалистов, как обычные грузовые, предназначенные для перевозки скоропортящихся продуктов.[91]

Галерея

Примечания

- ↑ 1 2 Французский поезд перегнал свой рекорд. Вести.ру (3 апреля 2008). Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 5 декабря 2012.

- ↑ 1 2 Раздел 5 // Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.

- ↑ ПОЕЗДИТЬ. Толковый словарь Даля.

- ↑ Статья «Поезд» в Большой советской энциклопедии, 3-е изд.

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 210.

- ↑ История железнодорожного транспорта России / ред. Е. Н. Боравская, К. А. Ермаков. — СПб.: АООТ «Иван Фёдоров», 1994. — Т. 1. — С. 24—25. — ISBN 5-859-52-005-0

- ↑ Забаринский П. Стефенсон. — Москва: Журнально-газетное объединение, 1937.

- ↑ 1 2 ред. Боравская Е. Н., Ермаков К. А. История железнодорожного транспорта России. — СПб: АООТ «Иван Фёдоров», 1994. — Т. 1. — С. 38-40. — ISBN 5-859-52-005-0

- ↑ Первая цифра означает число бегунковых осей — они помогают паровозу лучше вписываться в кривые и несколько разгружают его переднюю часть. Вторая цифра означает число сцепных осей (их ещё называют движущими) — на эти оси непосредственно передаётся рабочий момент от двигателей. Именно колёса на этих осях приводят паровоз, а с ним и весь поезд, в движение. Третья цифра означает число поддерживающих осей — они помогают лучше распределить вес паровоза на рельсы, несколько разгружая его заднюю часть

- ↑ Несколько паровозов, для уменьшения нагрузки от осей на рельсы, вскоре были снабжены бегунковой осью, в результате чего впервые в мире был создан тип 1-3-0

- ↑ История железнодорожного транспорта России / ред. Е. Н. Боравская, К. А. Ермаков. — СПб.: АООТ «Иван Фёдоров», 1994. — Т. 1. — С. 29, 106, 243-249. — ISBN 5-859-52-005-0

- ↑ 1 2 3 4 5 Железнодорожный транспорт // Большая энциклопедия транспорта. — Т. 4. — С. 184-185.

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Раздел 4. // Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.

- ↑ Начиная с 1980-х в большинстве моторвагонных депо СССР должность кондуктора была упразднена, а часть его обязанностей (наблюдение за посадкой-высадкой пассажиров) переложена на помощника машиниста.

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая энциклопедия транспорта. — Т. 4. — С. 170—171.

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 78-80, 291-293.

- ↑ В настоящее время[_когда?_] принято другое определение: скоростной поезд — поезд, следующий со средней скоростью не менее 51 км/ч и не менее чем на 5 км/ч быстрее других пассажирских поездов, следующих в этом же направлении{{subst:АИ}}

- ↑ Понятие относительно условно, например длина маршрута пригородного поезда Санкт-Петербург — Малая Вишера составляет около 163 км.

- ↑ Условный вагон — условная мера длины равная 14 м. В основном используется для измерения длины станционных путей.

- ↑ С учётом числа осей локомотива

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 24, 30, 44, 115, 462, 519, 522.

- ↑ 1 2 3 Железнодорожный транспорт // Большая энциклопедия транспорта. — Т. 4. — С. 132—135.

- ↑ 1 2 Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 448—450.

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 514.

- ↑ 1 2 Раков В. А. Локомотивы отечественных железных дорог, 1956—1975. — М.: Транспорт, 1999. — ISBN 5-277-02012-8

- ↑ Раков В.А. Локомотивы и моторвагонный подвижной состав железных дорог Советского Союза, 1976—1985. — М.: Транспорт, 1990.

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 222.

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая энциклопедия транспорта. — Т. 4. — С. 125—127, 199.

- ↑ 1 2 Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 18.

- ↑ Из-за этого, а также из-за характерного постукивания при работе, за механическим скоростемером закрепилось прозвище стукач.

- ↑ 1 2 Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 22—23, 199, 392—393.

- ↑ Один из недостатков САВП пригородных поездов — погрешность до 20 метров, что может привести к тому, что первый вагон окажется за пределами платформы.

- ↑ Для сравнения: 110 дБ — уровень звука работающего трактора на расстоянии 1 м; 150 дБ — уровень звука взлетающего реактивного самолёта

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 389.

- ↑ Глава 8. Звуковые сигналы // Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской федерации. ЦРБ-757. — Транспорт, 2005.

- ↑ Например при правостороннем движении — по левому пути

- ↑ Глава 7. Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвижных единиц. // Инструкция по сигнализации на железных дорогах Российской федерации. ЦРБ-757. — Транспорт, 2005.

- ↑ 1 2 Железнодорожный транспорт // Большая энциклопедия транспорта. — Т. 4. — С. 127—128.

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 383—384.

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 352.

- ↑ Пегов Д.В. и др. Электропоезда постоянного тока / Агеев К.П.. — Москва: «Центр коммерческих разработок», 2006. — С. 68. — ISBN 5-902624-06-1

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 289—290.

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая энциклопедия транспорта. — Т. 4. — С. 138—145.

- ↑ Раков В. А. Магистральные электровозы с гидравлической передачей // Локомотивы отечественных железных дорог, 1956—1975. — Москва: Транспорт, 1999. — С. 179—180. — ISBN 5-277-02012-8

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая энциклопедия транспорта. — Т. 4. — С. 203-205.

- ↑ Железнодорожный транспорт // Большая Российская энциклопедия. — 1994. — С. 211.

- ↑ Предыстория скоростных и высокоскоростных зарубежных железных дорог // Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. — Т. 1. — С. 171—172.

- ↑ 1 2 3 4 Железнодорожный транспорт // Большая энциклопедия транспорта. — Т. 4. — С. 135—138, 149—153.

- ↑ На полустанке. Зимнее утро на Уральской железной дороге. 1891. Art-каталог. Проверено 23 марта 2009.

- ↑ Поезд в пути. 1890-е. Art-каталог. Проверено 23 марта 2009.

- ↑ Жюль Верн Париж в двадцатом веке.

- ↑ Данил Корецкий Атомный поезд. — Москва: Эксмо, 2004. — ISBN 5-699-09043-6

- ↑ Русский железнодорожный сленг. Паровоз ИС. Архивировано из первоисточника 20 августа 2011. Проверено 3 марта 2009.

- ↑ Предыстория скоростных и высокоскоростных зарубежных железных дорог // Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. — Т. 1. — С. 176.

- ↑ 1 2 3 4 5 Мировые рекорды скорости на рельсовых дорогах // Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. — Т. 1. — С. 295.

- ↑ Китай. Артемий Лебедев. Дом-страница. — Смотреть последнее фото. Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 25 февраля 2009.

- ↑ 1 2 3 4 5 Книга рекордов Гиннесса

- ↑ Longest train journey without changing trains (англ.). Книга рекордов Гиннесса. Архивировано из первоисточника 16 октября 2012. Проверено 22 августа 2012.

- ↑ Легендарный поезд Харьков-Владивосток. Trading-press. Архивировано из первоисточника 16 октября 2012.

- ↑ Раков В. А. Опытные пассажирские паровозы // Локомотивы отечественных железных дорог, 1845—1955. — Москва: Транспорт, 1995. — С. 298. — ISBN 5-277-00821-7

- ↑ Высокоскоростной электропоезд «Сокол» // Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. — Т. 1. — С. 156.

- ↑ Раков В. А. Электровозы серии ЧС2 // Локомотивы отечественных железных дорог, 1956—1975. — Москва: Транспорт, 1999. — С. 59-60. — ISBN 5-277-02012-8

- ↑ Совершенствование технической базы повышения скорости движения // Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. — Т. 1. — С. 83-84.

- ↑ Электровозы ЧС2м отличались от обычных ЧС2 изменением передаточного числа привода от двигателей к осям. Они предназначались только для проведения опытных поездок с высокими скоростями. Всего было 2 электровоза ЧС2м — № 565 и 566.

- ↑ Представлял собой головной моторный вагон электропоезда ЭР22 с установленными обтекателями. Тяговые электродвигатели были сняты, а на передней части крыши установили 2 реактивных двигателя Аи-25 с самолёта Як-40

- ↑ Раков В. А. Экспериментальный турбореактивный вагон // Локомотивы отечественных железных дорог, 1956—1975. — Москва: Транспорт, 1999. — С. 314. — ISBN 5-277-02012-8

- ↑ Д.Чернов Последняя ласточка социалистической Чехии. Пассажирский электровоз ЧС7.. Библиотека железнодорожной литературы. Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 2 марта 2009.

- ↑ 1 2 Совершенствование технической базы повышения скорости движения // Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. — СПб. — Т. 1. — С. 94-96.

- ↑ 1 2 Развитие скоростного движения на железных дорогах России // Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт. — Т. 1. — С. 113.

- ↑ ред. Л. Дорогом Новости науки и техники // Эврика 90. — Молодая гвардия.

- ↑ Железнодорожная катастрофа в индийском штате Бихар стала одной из самых крупных в стране за последние 11 лет. РИА Новости (11:53 10/09/2002). Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 2 марта 2009.

- ↑ Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории Парижа. Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 4 марта 2009.

- ↑ Летят паровозы. журнал «Энергия промышленного роста» (№ 11 [21] Ноябрь 2007). Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 4 марта 2009.

- ↑ Стена молчания. Северокорейское руководство скрывает детали крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории страны. Новые известия (26 апреля 2004 г.). Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 2 марта 2009.

- ↑ Самая крупная железнодорожная катастрофа в США произошла из-за SMS-сообщения. Автомобильный портал «Колёса» (15 сентября 2008 г. 12:21). Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 2 марта 2009.

- ↑ Раков В. А. Паровозы серии Н // Локомотивы отечественных железных дорог, 1845—1955. — Москва: Транспорт, 1995. — С. 205. — ISBN 5-277-00821-7

- ↑ Крушение на станции Каменская. Железнодорожные катастрофы, крушения, аварии в СССР и России. Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 6 марта 2009.

- ↑ Дело об аварии на Балтийском вокзале дошло до суда. Фонтанка.ру (9.09.2011 21:15). Архивировано из первоисточника 19 августа 2011. Проверено 2 марта 2009.

- ↑ Крушение скоростного поезда №159 "Аврора" на перегоне Березайка-Поплавенец. Железнодорожные катастрофы, крушения, аварии в СССР и России. Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 6 марта 2009.

- ↑ Взрыв на перегоне Аша - Улу-Теляк (башкирская трагедия). Железнодорожные катастрофы, крушения, аварии в СССР и России. Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 6 марта 2009.

- ↑ Дело об аварии на Балтийском вокзале дошло до суда. Фонтанка.ру (19.01.2004 18:33). Архивировано из первоисточника 19 августа 2011. Проверено 2 марта 2009.

- ↑ Взрыв на Арбатско-Покровской линии в 1977г.. Московское метро. Архивировано из первоисточника 22 августа 2011. Проверено 6 марта 2009.

- ↑ 1 2 Взрывы на железнодорожном транспорте. Хроника 1998-2007 гг.. РИА новости (10:59 27/11/2007). Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 6 марта 2009.

- ↑ Взорван вагон на Замоскворецкой линии метро. NEWSru.com (6 февраля 2004 г., 09:16). Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 6 марта 2009.

- ↑ Крушение "Невского экспресса". Лента.ру (06.03.2009 12:39:58). Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 6 марта 2009.

- ↑ Железные факты.(недоступная ссылка — история) Проверено 4 марта 2009.

- ↑ Действия флота на Черноморском театре военных действий. Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 6 марта 2009.

- ↑ Подводная лодка типа «М». Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 6 марта 2009.

- ↑ Ракета «Протон-М» установлена на стартовом «столе» площадки космодрома Байконур. Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 6 марта 2009.

- ↑ Сравнительная оценка вариантов стартовых комплексов.(недоступная ссылка — история) Проверено 6 марта 2009.

- ↑ Боевой железнодорожный ракетный комплекс РТ-23 УТТХ «Молодец». Архивировано из первоисточника 24 января 2012. Проверено 17 июня 2009.

Литература

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. — Москва. — Омега-Л. — 500 000 экз. — ISBN 5-370-01094-3 978-5-370-01094-1

- Главный редактор Калявин В. П. Железнодорожный транспорт // Большая энциклопедия транспорта / Зайцев А. А., Павлов В. Е.. — СПб: Элмор, 1994. — Т. 4. — ISBN 5-7399-0014-X

- Железнодорожный транспорт: Энциклопедия / Гл. ред. Н. С. Конарев. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1994. — 559 с. — ISBN 5-85270-115-7

- Ред. Боравская Е. Н., Шапилов Е. Д. Скоростной и высокоскоростной железнодорожный транспорт / Ковалёв И. П.. — СПб: ГИИПП «Искусство России», 2001. — Т. 1. — 2 000 экз. — ISBN 5-93518-012-X

- Garfield, Simon The Last Journey of William Huskisson: the day the railway came of age. — London: Faber, 2002. — ISBN 0-571-21048-1