Пасха | это... Что такое Пасха? (original) (raw)

У этого термина существуют и другие значения, см. Пасха (значения).

| Пасха | |

|---|---|

|

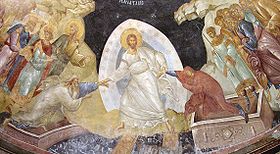

|

| Воскресение Христово (Сошествие во ад)(икона Андрея Рублёва (?), 1408—1410 годы) | |

| Тип | христианский, в ряде стран — государственный |

| иначе | Светлое Христово Воскресение |

| Установлен | в честь воскресения Иисуса Христа в I веке |

| Отмечается | христианами |

| Дата | первое воскресенье после полнолуния после 21 марта |

| В 2012 году | 8 апреля (католическая) 15 апреля (православная) |

| В 2013 году | 31 марта (католическая) 5 мая (православная) |

| Празднование | ночью или рано утром богослужения в церквях, семейные застолья, народные гулянья |

| Традиции | освящение крашеных яиц и куличей, приветственное целование, волочебный обряд, на Западе — подарки, поиск яиц детьми, в обоих случаях — христосование |

| Связан с | днём весеннего равноденствия 22 марта |

Па́сха (греч. πάσχα, лат. Pascha, ивр. פסח [Pesaḥ] — «прохождение мимо»), также — Воскресе́ние Христо́во (греч. Ἡ Ανάστασις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ) — древнейший христианский праздник; главный праздник богослужебного года. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. В настоящее время его дата в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю, что делает Пасху переходящим праздником.

Содержание

- 1 История и дата Пасхи

- 2 Пасха в Библии

- 3 Расчёт даты Пасхи

- 4 Пасха в церковном году

- 5 Пасхальные традиции

- 6 Святые отцы о Пасхе

- 7 Празднование Пасхи в различных государствах

- 8 Пасха в светской культуре

- 9 Пасха на различных языках

- 10 См. также

- 11 Примечания

- 12 Литература

- 13 Ссылки

История и дата Пасхи

Древнее время

Основная статья: Песах

Пасха (Пе́сах) у евреев празднуется в честь Исхода из Египта[1]. В память об этих событиях в Иерусалиме предписывалось совершить ритуальное заклание однолетнего ягнёнка мужского пола, без порока, которого следовало испечь на огне и съесть полностью, не преломив костей, с опресноками (мацой) и горькими травами в семейном кругу в течение пасхальной ночи (Исх.12:1-28, Чис.9:1-14). После разрушения Храма в Иерусалиме ритуальное заклание стало невозможным, поэтому иудеи в Песах едят только опресноки.

Раннее христианство

После Пятидесятницы христиане начали совершать первые литургии, по форме схожие с иудейской Пасхой, а также установленное Христом Таинство Евхаристии. Литургии совершались как Тайная Вечеря — Пасха страданий, связанная с Крестной смертью и воскресением Христа. Таким образом, Пасха стала первым и главным христианским праздником, обуславливающим как богослужебный устав Церкви, так и вероучительную сторону христианства.

Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно: пятница была днём поста и скорби в воспоминание страданий Христа («Пастырь Ермы», III,V:1), а воскресенье — днём радости (Тертуллиан, «De corona mil.», гл. 3). Эти празднования становились более торжественными в период еврейской Пасхи — годовщины смерти Христа. Епифаний Кипрский полагал, что Пасха особым образом праздновалась у коринфян, так как апостол Павел писал им: «Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать (έοσταζωμεν) не со старою закваскою…» (1Кор.5:7). В малоазийских церквях, особенно евреями-христианами, в I век н. э. праздник ежегодно отмечался вместе с иудейской Пасхой — 14 нисана, так как и иудеи и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии (Блаж. Иероним, Толк. на Мф. 25,6 — PL 26,192). Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому как Иисус Христос был казнён в день Пасхи и воскрес по Евангелиям в день после субботы.

Уже во II веке праздник принимает характер ежегодного во всех Церквях. В сочинениях ранних христианских писателей — в послании св. Иринея Лионского епископу Римскому Виктору, «Слове о Пасхе» Мелитона Сардийского[2], в творениях Аполлинария Иерапольского, Климента Александрийского, св. Ипполита Римского есть сведения и о праздновании ежегодного дня крестной смерти и Воскресения Христова. Из их сочинений видно, что первоначально особым постом отмечались страдания и смерть Христа как «Пасха крестная» — πάσχα σταυρόσιμον, pascha crucificationis, она совпадала с еврейской Пасхой, пост продолжался до воскресной ночи. После неё отмечалось собственно Воскресение Христово как Пасха радости или «Пасха воскресная» — πάσχα άναστάσιμον resurrectionis. В современном богослужебном Уставе сохранились следы этих древних праздников.[3] Особенно это заметно в праздничных элементах служб Великих Четверга, Пятницы и Субботы и в структуре ночной службы в Неделю Пасхи, состоящего из минорной пасхальной полунощницы с каноном Великой Субботы, и из торжественно-радостной пасхальной утрени. Также на Уставе отразилась и древняя традиция празднования воскресной Пасхи вплоть до Вознесения.

В скором времени стало заметным различие традиций Поместных Церквей, особенно христиан в Ассирии, которые держались собственного календаря. Возник т. н. «пасхальный спор» между Римом, Александрией и церквями Малой Азии. Последние, названные четыренадесятниками или квадродециманами (от 14 числа месяца нисана), строго держались обычая празднования Пасхи с иудеями, опираясь на авторитет ап. Иоанна Богослова. У них же именование еврейской Пасхи перешло на название христианской и впоследствии распространилось.[4] Тогда как на Западе, не испытывавшем влияния иудеохристианства, сложилась практика празднования Пасхи в первый воскресный день после еврейской Пасхи, при этом вычисляя последнюю как полнолуние после дня равноденствия. В 160 году Поликарп, епископ Смирны, едет к римскому епископу Аниките, чтобы договориться о совместном праздновании Пасхи, но соглашения достигнуто не было. Римский епископ Виктор на соборах в Палестине, Понте, Галлии, Александрии, Коринфе, настаивал, чтобы «иудействующие» отказались от своего обычая, и требовал от других церквей прервать общение с ними. Св. Ириней Лионский, как и прежде, смягчает отношения между Востоком и Западом, убеждая всех, что не следует ради обычаев нарушать братское единство[5].

В это же время иудеи переходят на празднование Пасхи по лунному календарю, так как агрономический ориентир в виде созревания колосьев для определения месяца нисана оказался утерян вследствие разрушения Иерусалима и рассеяния народа. Реформирование еврейской пасхалии не могло не сказаться на христианах Малой Азии, празднующих Пасху строго 14 нисана.

В итоге для решения проблемы о составлении новой Пасхалии для всей христианской ойкумены Константин Великий созывает в 325 году собор епископов в Никее, впоследствии названный Первым Вселенским[6]:

На этом Соборе было запрещено совершать Пасху «прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями». В это же время в Риме создают Пасхалию, отличную от Александрийской, но менее точную.

Евсевий в «Церковной истории» отмечает, что некоторая часть малоазийских церквей всё же не переменили древний обычай. Поместный Собор в Антиохии вовсе отлучил «иудействовавших» от церкви как еретиков.

Свидетельства IV века говорят, что крестная Пасха и воскресная в то время уже были соединены как на Западе, так и на Востоке. Празднование crucificationis предшествовало resurrectionis, каждая длилась седмицу до и после пасхального воскресенья. Только в V веке, название Пасха стало общепринятым для обозначения собственно праздника Воскресения Христова. Впоследствии день Пасхи стал выделяться в богослужебном плане всё отчетливее, за что получил название «царя дней», «праздников праздник».

Средние века и Новое время

Спустя 500 лет, Рим принимает восточную Пасхалию. В течение этих 500 лет Пасха праздновалась по договорённости между Церквями Востока и Запада.[7]

В 1582 году в Римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввёл новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В результате перехода к другим астрономическим датам католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день и опережает православную Пасху в некоторые годы более чем на месяц.

Современность

В 1923 году Константинопольский патриарх Мелетий IV (Метаксакис) провёл т. н. «Всеправославный конгресс» с участием представителей Элладской, Румынской и Сербской православных церквей, на котором был принят новоюлианский календарь, ещё более точный, чем григорианский и совпадающий с ним до 2800 года. Восточные церкви осудили это решение, а Александрийская провела Поместный Собор, постановив, что в введении нового календаря нет никакой необходимости. В Русской и Сербской церквах после попытки перемены календаря оставили прежний из-за возможной смуты в народе.[8][9]

В марте 1924 года на новый стиль перешли Константинопольская (уже при Григории VII) и Элладская церкви. Румынская церковь приняла «новоюлианский» календарь 1 октября 1924 года.

Возмущения духовенства и народа нововведениями Мелетия вынудили его подать в отставку 20 сентября 1923 года. 20 мая 1926 года Мелетий становится Папой и патриархом Александрийской церкви, где, вопреки прежде принятому соборному решению, вводит новый календарь.

На Московском Совещании 1948 года было решено, что Пасха и все переходящие праздники празднуются всеми Православными церквами по Александрийской Пасхалии и юлианскому календарю, а непереходящие праздники по тому, на котором живёт данная Церковь. В том же году на новоюлианский календарь перешла Антиохийская православная церковь.

Сегодня юлианским календарём всецело пользуются только Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская православные церкви, а также Афон. Финляндская православная церковь полностью перешла на григорианский календарь. Остальные Церкви празднуют Пасху и другие переходящие праздники по старому стилю, а Рождество и другие непереходящие праздники — по новому стилю.

В Великобритании Пасхальный Акт 1928 года устанавливал дату Пасхи на первое воскресенье после второй субботы апреля[10]; однако данное постановление не вступило в силу. В 1997 году на саммите в Алеппо (Сирия) Всемирный совет церквей предложил зафиксировать день Пасхи в солнечном календаре (также второе воскресение апреля) либо утвердить единообразную Пасхалию для всего христианского мира, исходя из астрономических требований. Реформа была назначена на 2001 год, но не была принята всеми членами Совета.

Пасха в Библии

Ветхий Завет и пасхальные прообразы

Непосредственно Пасхой называлась жертва: «в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство; …и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его всё собрание общества Израильского вечером… и ешьте его с поспешностью: это — Пасха Господня» (Исх.12:2,6,11). Пасха дословно означает «проходить мимо», так как Ангел, истреблявший первенцев, проходил мимо домов иудеев, перекладины дверей которых были помазаны кровью закланного агнца.

Жертвоприношение устанавливается 14 нисана как ежегодный праздник, из-за чего название праздника отождествляется с названием жертвы: «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во все роды ваши… И созвал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; …Когда войдёте в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сиё служение. И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите: это пасхальная жертва Господу» (Исх.12:14,21,25-27).

Как исторически, так и этимологически Пасха связана и с последующим исходом евреев из Египта через Чермное море (Суэцкий или Акабский залив Красного моря). Так свт. Григорий Богослов пишет о фонетическом изменении слова Пасха: «некоторые, приняв слово это за наименование спасительного страдания, потом приспособив к эллинскому языку, после изменения Ф на П, и К на X, назвали этот день Пасхою. А привычка к изменённому слову сделала его употребительнейшим, потому что оно нравилось слуху народа, как выражение более благочестное».[11]

Этот же святитель является одним из основателей типологического и духовного толкований Библии, для которых характерно рассматривать исторические события Ветхого Завета как прообразы событий Нового Завета и как аллегорическое изображение жизни христианина. Так, события ветхозаветной Пасхи — Исхода евреев из Египта представляются как наиболее ёмкие прообразы Воскресения Христа, в частности:

- спасение еврейских первенцев — как прообраз спасения всех людей Кровью Христа как Агнца закланного за грехи мира;

- Особо толкуется ритуал совершения Пасхи — как агнец совершенный и без порока, так Христос незлобен, без греха и совершен по человеческому естеству; агнец может быть взят от коз, а не только от овец, так Христос умирает не столько за праведников, сколько за грешников;

- С другой стороны, прообразом самого пасхального (избавительного) агнца является овен, которого обнаружил Авраам на горе Иегова-ире (досл. «Бог узрит»; Быт.22:1-18). Жертвоприношение Исаака Авраамом толкуется как прообраз жертвы Бога-Сына Отцом, а избавление Исаака символизирует Воскресение.

- Прохождение через стихию, как например переход евреев через море и погубление фараона, также толкуется как прообраз воскресения, обновления, перехода из старого «плотского» Египта в новую жизнь. То же относится к первому празднованию Пасхи после перехода через пустыню перед входом в Землю обетованную.

Евангелие

Последние евангельские события происходят в пасхальные дни:

По древнему иудейскому преданию, Мессия — Царь Израилев должен быть явлен на Пасху в Иерусалиме. Народ, зная о чудесном воскрешении Лазаря, торжественно встречает Иисуса как грядущего Царя (Ин.12:12).

- Великий четверг — Христос устанавливает Таинство Евхаристии в Сионской горнице в Иерусалиме. Синоптические Евангелия описывают этот день как день опресноков то есть иудейскую Пасху. Иоанн и дальнейшие события других Евангелий показывают, что иудеи Иерусалима праздновали Пасху после дня казни Христа, то есть двумя днями позже . Наиболее вероятное объяснение, с учётом кумранских находок, говорит, что календарь Галилеи отставал на два дня от иерусалимского. Таким образом, на Тайной Вечери ветхозаветная Пасха — агнец, вино и опресноки мистически связывается с новозаветной — Христом, Его Телом и Кровью.[12]

- Страстная пятница — по традиции, перед праздником Пасхи Понтий Пилат хотел отпустить одного узника, в надежде что народ будет просить за Иисуса. Однако, подстрекаемый первосвященниками, народ требует отпустить Варавву. Иоанн подчёркивает что распятие происходит в день Пасхи, так как заклание пасхального жертвенного агнца в ветхозаветную Пасху есть прообраз Пасхи новозаветной — заклания Христа как Агнца Божиего за грехи мира. Как кости пасхального агнца (перворожденного и без порока) не должны быть преломлены, так и Христу не перебивают голени, в отличие от других казнённых. Иосиф Аримафейский и Никодим, попросив у Пилата погребения тела Иисуса, обвивают его плащаницей, пропитанной благовониями, и кладут в ближайший гроб — пещеру до наступления субботнего покоя. При погребении присутствуют Мария Магдалина и «другая Мария».

- Великая суббота — первосвященники, вспомнив, что Христос говорил о своём воскресении на третий день, несмотря на текущий праздник и субботу, обращаются к Пилату поставить стражу на три дня, чтобы ученики не украли тело, изобразив тем самым воскресение учителя из мёртвых.

- Воскресение Христово (первый день после субботы) — после субботнего покоя ко гробу идут Жены-мироносицы. Перед ними ко гробу сходит Ангел и отваливает от него камень, происходит землетрясение, а стража повергается в страх. Ангел говорит женам, что Христос воскрес, и предварит их в Галилее.

- Спустя 8 дней (Антипасха, Фомина Неделя) Христос вновь является ученикам, среди которых Фома, через затворённую дверь. Иисус говорит Фоме, чтобы тот вложил пальцы в раны, дабы убедиться в реальности воскресшего тела. Фома восклицает «Господь мой и Бог мой!».

- В течение сорока последующих дней Христос является ученикам на море Тивериадском (в Галилее) при ловле рыбы, где восстанавливает апостольство Петра, а также более чем пяти сотням других людей (1Кор.15:6).

- На сороковой день после воскресения Иисус возносится на небо, благословляя апостолов.

- На пятидесятый день после воскресения апостолы по обещанию Господа получают дары Святого Духа.

Последние события легли в основу богослужебного календаря.

Расчёт даты Пасхи

| Даты пасхального воскресенья, 2001—2020 | ||

|---|---|---|

| год | Католическая | Православная |

| 2001 | 15 апреля | |

| 2002 | 31 марта | 5 мая |

| 2003 | 20 апреля | 27 апреля |

| 2004 | 11 апреля | |

| 2005 | 27 марта | 1 мая |

| 2006 | 16 апреля | 23 апреля |

| 2007 | 8 апреля | |

| 2008 | 23 марта | 27 апреля |

| 2009 | 12 апреля | 19 апреля |

| 2010 | 4 апреля | |

| 2011 | 24 апреля | |

| 2012 | 8 апреля | 15 апреля |

| 2013 | 31 марта | 5 мая |

| 2014 | 20 апреля | |

| 2015 | 5 апреля | 12 апреля |

| 2016 | 27 марта | 1 мая |

| 2017 | 16 апреля | |

| 2018 | 1 апреля | 8 апреля |

| 2019 | 21 апреля | 28 апреля |

| 2020 | 12 апреля | 19 апреля |

Общее правило для расчёта даты Пасхи: «Пасха празднуется в первое воскресенье после весеннего полнолуния». Весеннее полнолуние — первое полнолуние, наступившее после дня весеннего равноденствия. Обе Пасхалии — Александрийская и Григорианская — основаны на этом принципе.

Дата Пасхи определяется из соотношения лунного и солнечного календарей (лунно-солнечный календарь) (Матфей Властарь, Синтагма. О Святой Пасхе).[13]

Сложность вычисления обусловлена смешением независимых астрономических циклов и ряда требований:

- Обращение Земли вокруг Солнца (дата весеннего равноденствия);

- Обращение Луны вокруг Земли (полнолуние);

- Установленный день празднования — воскресенье;

Для расчёта даты полнолуния в год Y надо найти золотое число G — её положение в 19-летнем цикле полнолуний (Метонов цикл);

В 1 год н. э. золотое число равнялось 2, соответственно в год Y от Р. Х.

G = (остаток от Y_/19)+1;_

Основание Луны — число, показывающее возраст луны на 1 марта, то есть сколько дней прошло к 1 марта от предыдущей лунной фазы. Разница между основаниями равна 11. Число дней лунного месяца равно 30.

Основание = остаток от (11·G)/30 .

Новолуние = 30 — Основание;

Полнолуние = Новолуние + 14;

Если полнолуние раньше 21 марта, то пасхальным считается следующее полнолуние (+ 30 дней). Если пасхальное полнолуние выпадает на воскресенье, то Пасха празднуется в следующее воскресенье.

Однако Православная и Католическая церковь используют разные Пасхалии, что приводит к тому, что одно и то же правило приводит к разным датам.

Православная Пасха рассчитывается по Александрийской Пасхалии; дата первого дня Пасхи (Неделя Пасхи) может выпадать на любой из дней в период с 22 марта вплоть до 25 апреля по юлианскому календарю (что в XX—XXI веках соответствует периоду с 4 апреля по 8 мая по н. ст.). Если Пасха совпадает с праздником Благовещения (25 марта), то она называется Кириопасха (Господня Пасха). Православные христиане к чудесным свидетельствам Пасхи относят схождение Благодатного Огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, которое происходит в Великую субботу перед православной Пасхой.

В Римско-католической Церкви (а также протестантских) дата Пасхи рассчитывается по григорианской пасхалии. В XVI веке Римско-католическая Церковь провела календарную реформу, целью которой было привести рассчитываемую дату Пасхи в соответствие с наблюдаемыми явлениями на небе (к этому времени старая пасхалия уже давала даты полнолуний и равноденствий, несоответствующие реальному положению светил). Новая пасхалия была составлена неаполитанским астрономом Алоизием Лилием и немецким монахом-иезуитом Кристофером Клавием.

Расхождение между датами православной Пасхи и католической вызвано различием в дате церковных полнолуний, и разницей между солнечными календарями — 13 дней в XXI веке. Католическая Пасха в 45 % случаев на неделю раньше православной, в 30 % случаев совпадает, 5 % — разница в 4 недели, и 20 % — разница в 5 недель (больше лунного цикла). Разницы в 2 и в 3 недели не бывает.

Пасха в церковном году

Относительно Пасхи отмечаются все переходящие праздники в последовательности евангельских событий:

- Лазарева суббота;

- Вход Господень в Иерусалим — за неделю до Пасхи;

- Страстная Седмица — неделя перед праздником Пасхи;

- Пасха — Светлое Христово Воскресение;

- Пасхальная неделя (Антипасха в православии, Октава Пасхи в католицизме) — явление воскресшего Христа ученикам на 8-й день Пасхи и уверование Фомы;

- Вознесение Господне — сороковой день после Пасхи;

- Пятидесятница — пятидесятый день после Пасхи (в православии совпадает с Днём Святой Троицы).

Пасхальные традиции

Практически все пасхальные традиции возникли в богослужении[источник не указан 67 дней]. Даже размах пасхальных народных гуляний связан с разговением после Великого поста — времени воздержания, когда все праздники, семейные в том числе, переносились на празднование Пасхи. Символами Пасхи становится всё, что выражает Обновление (Пасхальные ручьи), Свет (Пасхальный огонь), Жизнь (Пасхальные куличи, яйца и зайцы).

Пасхальное богослужение

В Пасху, как в важнейший праздник церковного года, совершается особо торжественное богослужение. Оно формировалось в первые века христианства как крещальное. Большинство оглашенных после подготовительного поста принимали крещение в этот особый день.

В Церкви с древних времён сложилась традиция совершения Пасхального богослужения ночью; или в некоторых странах (например, Сербии) ранним утром — с рассветом.

Пасхальное приветствие

Начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней (до отдания Пасхи) принято христосоваться, то есть приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!», при этом троекратно целуясь. Этот обычай идёт с апостольских времён: «Приветствуйте друг друга с целованием святым» (Рим.16:16), также 1Пет.5:14, 1Кор.16:20.

Пасхальный огонь

Пасхальный огонь играет большую роль в богослужении, а также в народных празднествах. Он символизирует Свет Божий, просвещающий все народы после Христова Воскресения. В Греции, а также в крупных городах России в православных храмах до начала пасхальной службы верующие ждут Благодатного огня от Храма Гроба Господня. В случае успешного прибытия огня из Иерусалима священники торжественно разносят его по храмам города. Верующие тут же возжигают от него свои свечи. После службы многие уносят лампаду с огнём домой, где стараются поддерживать его в течение года.

Пасхал

В католическом богослужении перед началом Пасхальной службы возжигают Пасхал — особую пасхальную свечу, огонь от которой раздают всем верующим, после чего начинается служба. Эта свеча зажигается на всех богослужениях Пасхальной недели.

В дореволюционное время в России, а на Западе и по сей день на прихрамовой территории разжигается большой костёр. С одной стороны смысл костра как и у пасхальной свечи — огонь есть Свет и Обновление. Пасхальный костёр также разводят для символического сожжения Иуды (Греция, Германия). С другой стороны, около этого огня могут греться те, кто вышел из храма или не дошёл до него, поэтому он является также символом костра, у которого грелся Пётр. В дополнение к световой иллюминации костров и фейерверков используют всяческие хлопушки и «шутихи» для торжественности праздника.

Пасхальная трапеза

В течение Великой Субботы и после пасхального богослужения в храмах освящают куличи, творожные пасхи, яйца и всё, что приготовлено к праздничному столу для разговения после Великого поста. Пасхальные яйца верующие дарят друг другу как символ чудесного появления на свет — Воскресения Христова. По Преданию, когда Мария Магдалина поднесла в подарок императору Тиберию яйцо как символ Воскресения Христа, император, усомнившись, сказал, что как яйцо из белого не становится красным, так и мёртвые не воскресают. Яйцо в тот же миг стало красным. Хотя яйца красят в разные цвета, традиционным является красный, как цвет жизни и победы. В иконописной традиции воскресший Христос, а также при Преображении окружён сиянием в форме овала. Эта фигура, близкая по форме яйцу, у эллинов (греков) означало чудо или загадку, в отличие от правильного симметричного круга.

В православной традиции на Пасху освящается артос — квасной хлеб особого освящения. Те, кто не мог причаститься на Пасху могли ощутить единство через вкушение общего хлеба.

Сейчас артос раздают верующим для хранения дома в течение года, в экстренных случаях используется как антидор (досл. (греч.) «вместопричастие»), его принято вкушать натощак при болезнях. Символ единства перешёл к куличам и паскам (не путать с названием праздника «Пасха»)

На творожной пасхе, как правило, ставят печати с буквами «ХВ» и агнцем. Символом Пасхи является агнец, в форме которого в России обычно испекают пирог. В южных странах — Болгарии, Италии, Балканах на Пасху обязательно закалывается ягнёнок или, по крайней мере, зажаривается «чеверме» ( (болг.) «бедро») или «шиш» ( (болг.) «шашлык» из ягнёнка).

Приготовление пасхального стола стараются закончить в Великий четверг, чтобы ничто не отвлекало от служб Страстной пятницы, дня выноса Святой Плащаницы и молитвы.

Пасхальный крестный ход

Непосредственно перед Пасхой православные собираются в храме, откуда в полночь начинается крестный ход с громким пением стихиры праздника. Затем шествие подходит к дверям храма и начинается богослужение пасхальной утрени.

В Римско-католической церкви крестный ход также совершается в богослужение навечерия Пасхи, однако не перед Литургией, а после неё. Крестный ход на Пасху не следует путать с богослужением Крестного пути, особым католическим великопостным богослужением в воспоминание Страстей Господних.

Пасхальный звон

В России, а также других православных странах, после молчания колоколов во время Страстных дней на саму Пасху особенно торжественно звонится благовест. Всю Светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в честь Христова Воскресения.

В Бельгии детям говорят, что колокола молчат до Пасхи, потому что уехали в Рим и вернутся уже вместе с кроликом и яйцами.

Звуковое сопровождение праздника имеет и евангельский смысл. Так, в некоторых церквях Греции, как только в Евангелии начинают читать о землетрясении в Иерусалиме, в церкви поднимается невообразимый шум. Прихожане, дождавшись, начинают колотить палками по деревянным лестницам, а пожилые гремят сиденьями скамеек, люстры-паникадила при этом раскачиваются из стороны в сторону. Рукотворное «землетрясение», таким образом, символизирует отверстие гроба при воскресении Христа.

Народные обычаи

«Христосование» пасхальными яйцами

Вечером Пасхи прямо на церковном дворе начинаются народные гуляния. В России народные гуляния с хороводами, играми, качелями продолжались в разных местностях от одного дня до двух-трёх недель и назывались Красная горка.

В Болгарии сотни изготовленных перед праздником больших и маленьких глиняных горшков разукрашенных добрыми пожеланиями сбрасываются с верхних этажей в ознаменование пасхальной победы над злом. Любой прохожий может взять черепок от разбитого горшка на счастье[источник не указан 1000 дней].

В Сербии и дореволюционной России пасхальными яйцами «христовались» — разбивая по очерёдности разные концы, так же как люди христовались трижды в щёки. Дети устраивали «покатушки» — у кого яйцо дальше укатится. Пасхальное крашеное яйцо в русской культуре означало новую жизнь, возрождение. Пасхальные яйца в России катали по земле, чтобы она была плодородной.[14]

В некоторых странах Европы и Северной Америки существует обычай утром Пасхи прятать пасхальные яйца. Дети по пробуждении тут же бросаются обыскивать весь дом. Так как яйца берутся не неизвестно откуда, то в итоге малыши обнаруживают «гнездо» пасхального кролика с множеством разноцветных яиц. Пасхальный заяц как символ плодородия и богатства стал символом Пасхи в Германии с XVI века и с тех пор распространился по всему миру. В виде зайчиков делают игрушки и сладости, а также сувениры, составляющие порой целые семейства или разные профессии.

Задолго перед Пасхой на главных площадях европейских городов открываются Пасхальные ярмарки, где можно купить вещи, сделанные своими руками. Мосты и фонтаны украшаются зеленью и разноцветными яйцами, символизируя Пасхальные ручьи — Обновление и Весну Радости. Во многих двориках можно увидеть кусты и деревья, украшенные яйцами и разными персонажами, наподобие Рождественской ёлки.

На Украине в Пасхальный понедельник ребята обливают девчат водой, девчата «мстят» во вторник. Во Франции в понедельник жёны могут побить мужей, а те им во вторник могут ответить.

Святые отцы о Пасхе

- Свт. Григорий Богослов: «С ними и я (о если бы иметь мне и голос достойный ангельской песни, и оглашающий концы мира!) вещаю вам так: Пасха! Господня Пасха! и ещё скажу в честь Троицы: Пасха! Она у нас праздников праздник и торжество торжеств; столько превосходит все торжества, не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звёзды. …ныне празднуем самое воскресение, не ожидаемое ещё, но уже совершившееся и примиряющее собою весь мир.

Но причастимся Пасхи, ныне пока прообразавательно, хотя и откровеннее, нежели в Ветхом Завете. Ибо подзаконная Пасха (осмеливаюсь сказать, и говорю) была ещё более неясным прообразованием прообразования. А впоследствии и скоро причастимся совершеннее и чище, когда Слово будет пить с нами сиё „новое вино в Царстве Отца“ (Мф.26:29), открывая и преподавая, что ныне явлено Им в некоторой мере; ибо познаваемое ныне всегда ново. В чём же состоит это питиё и это вкушение? — Для нас в том, чтобы учиться, а для Него, чтобы учить и сообщать ученикам Своим слово; ибо учение есть пища и для питающего».[11] - Свт. Мелитон Сардийский (ритмичный стих): «О таинство новое и неизречённое! Заклание овцы сделалось спасением Израиля, и смерть овцы стала жизнью народа, и кровь отпугнула ангела. Скажи мне, о ангел, чего испугался ты? Овечьего заклания или Господней жизни, смерти овцы или образа Господа, крови овцы или Духа Господня? Ясно, что ты испугался, видя таинство Господне, происшедшее в овце, жизнь Господню в заклании овцы, образ Господа в смерти овцы… Услышьте о силе таинства! Когда-то заклание овцы было драгоценно, ныне же оно обесценилось из-за Господней жизни;

Что такое Пасха? Ибо она называется этим именем от случившегося: от pathein („претерпевать“) произошло paschein („страдать“, или „праздновать Пасху“). Итак, научитесь, кто страдает, и кто сострадает страждущему, и для чего Господь сошёл на землю: чтобы, облекшись в страждущего, восхитить его превыше небес».[15]

- Свт. Григорий Нисский: «Как новый, только что образовавшийся рой пчёл, в первый раз вылетающий из пчельника на свет и воздух, весь вместе садится на одной ветви дерева, так и в настоящий праздник все члены семейств отовсюду собираются в свои дома. И поистине справедливо сравнивают настоящий день с днём будущего воскресения, потому что тот и другой собирает людей; только тогда соберутся все вместе, а теперь, собираются по частям. Что же касается радости и веселия, то по всей справедливости можно сказать, что настоящий день радостнее будущего: тогда по необходимости будут плакать те, коих грехи обличатся; ныне, напротив, нет между нами печальных. Ныне и праведник радуется и неочистивший свою совесть надеется исправиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека так печального, который не находил бы утешения в торжестве праздника.

Бедные, примите с любовью день сей, питающий вас. Расслабленные и увечные, приветствуйте день сей, врачующий ваши болезни. В нём сокрыта надежда вашего воскресения, которая побуждает ревновать о добродетели и ненавидеть порок; ибо с уничтожением мысли о воскресении у всех будет одна господствующая мысль: „Станем есть и пить, ибо завтра умрём!“ (1Кор.15:32)».[16] - Свт. Лев Великий: «Итак, поскольку через сорокадневное воздержание мы пожелали достичь того, чтобы хоть в какой-то мере во время страдания Господа ощутить Его крест, мы должны стремиться, чтобы нам оказаться также участниками и воскресения Христова и, ещё находясь в этом теле, перейти от смерти к жизни. Ведь для каждого человека, который меняется и становится из одного другим, конец — не быть тем, кем он был, и начало — быть тем, кем он не был. Но важно, для кого человек умрёт и для кого будет жить, ведь есть смерть, ведущая к жизни, и есть жизнь, ведущая к смерти. И не где-то, а в этом преходящем веке можно обрести и то, и другое; и от того, как мы поступаем во времени, зависит различие вечных воздаяний. Итак, нужно умереть для диавола, а жить для Бога; нужно устраниться от несправедливости, чтобы восстать для правды. Пусть падёт ветхое, чтобы появилось новое. И поскольку, как говорит Истина, „никто не может служить двум господам“ (Мф.6:24), да будет не тот господином, кто подтолкнул стоящих к падению, но Тот, Кто воздвиг повергнутых для славы».[17]

- Блж. Исихий Иерусалимский: «Наша священная и царственная труба объединила нас на этом собрании, труба, которую наполнил Вифлеем и воспламенил Сион, для которой молотом был Крест, а наковальней — Воскресение… Как мёртвого погребал Его Иосиф, но, погребённый как человек, Он, как Бог, обезоружил смерть».[18]

- Прп. Феодор Студит: «Почему же мы с таким нетерпением ждём Пасхи, которая приходит и уходит? Не праздновали ли мы её множество раз и раньше? И эта придёт и уйдёт — в настоящем веке нет ничего постоянного, но дни наши проходят как тень, и жизнь бежит подобно тому, как скачет гонец. И так до тех пор, пока мы не достигнем конца настоящей жизни.

Что же, — спросит кто-нибудь, — не нужно радоваться Пасхе? — Нет, наоборот, давайте радоваться ей намного больше — но той Пасхе, которая происходит каждый день. Что это за Пасха? — Очищение грехов, сокрушение сердца, слёзы бдения, чистая совесть, умерщвление земных членов: блуда, нечистоты, страстей, недобрых желаний и всякого иного зла. Кто удостоится достичь всего этого, тот празднует Пасху не один раз в году, но каждый день».[19]

- Свт. Иоанн Златоуст: «Итак, все войдите в радость Господа нашего; и первые и вторые получите награду; богатые и бедные ликуйте друг с другом; воздержные и нерадивые почтите этот день; постившиеся и непостившиеся веселитесь ныне. Трапеза обильна, — насыщайтесь все; телец велик, — никто пусть не уходит голодным; все наслаждайтесь пиршеством веры; все, пользуйтесь богатством благости. Никто пусть не жалуется на бедность; ибо открылось общее царство. Никто пусть не плачет о грехах; ибо из гроба воссияло прощение. Никто пусть не боится смерти; ибо освободила нас смерть Спасителя. Он истребил её, быв объят ею; Он опустошил ад, сошедши во ад; огорчил того, который коснулся плоти Его. Об этом и Исаия, предузнав, воскликнул: „Ад“, — говорит он, — „огорчился“ (Ис.14:9). Он огорчился, ибо стал праздным; огорчился, ибо посрамлён; огорчился, ибо умерщвлён; огорчился, ибо низложен; огорчился, ибо связан. Он взял тело, и нашёл в нём Бога; взял землю, и сретил в ней небо; взял то, что видел, и подвергся тому, чего не видел. „Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?“ (1Кор.15:55). Воскрес Христос, — и ты низложился; воскрес Христос, — и пали бесы; воскрес Христос, — и радуются ангелы; воскрес Христос, — и водворяется жизнь; воскрес Христос, — и мёртвого ни одного нет во гробе. Ибо Христос, воскресший из мёртвых, — „первенец из умерших“ (1Кор.15:20). Ему слава и держава во веки веков. Аминь».[20]

Последнее слово читается на каждую Пасху в православных храмах после пасхальной утрени.

Празднование Пасхи в различных государствах

Страны, где Пасхальный понедельник является государственным выходным

В большинстве европейских стран Страстная неделя и неделя после Пасхи являются школьными и студенческими каникулами. Многие европейские страны, а также Австралия отмечают Пасху и Пасхальный понедельник, как государственные праздники. В Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, Латвии, Португалии, Хорватии и большинстве латиноамериканских стран государственным выходным также является Страстная пятница. Всё Пасхальное триденствие — государственные праздники в Испании.

Государства, в которых Пасха — несколько выходных дней (в большинстве — 4 дня: пятница, суббота, воскресенье, понедельник):

| Австралия Австрия (3 дня — суббота, воскресенье, понедельник) Болгария Великобритания Венгрия Гана Германия (в пятницу, воскресенье, понедельник магазины и пр. не работают, в субботу — работают) Греция Грузия (четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник и вторник) Дания Испания (четверг, пятница, воскресенье, понедельник в некоторых автономных областях) Италия (суббота[источник не указан 589 дней], воскресенье, понедельник) Канада Кения Кипр | Латвия Молдавия (суббота, воскресенье, понедельник) Новая Зеландия Нидерланды (в воскресенье, понедельник магазины и пр. не работают; в субботу — работают) Норвегия Польша Португалия Сербия Словакия Словения Украина (суббота, воскресенье, понедельник) Финляндия Хорватия Швейцария Швеция |

|---|

Пасха в светской культуре

Русская культура

- В творчестве Ф. М. Достоевского большую роль играет мотив воскрешения Лазаря (напр. «Братья Карамазовы»). Тему воскресения автор раскрывает от противного — через тему тления, как раскрытие категорического — или Христос воскрес или жизнь бессмыслена (ср. искушение иноков смрадом от тела старца Зосимы, затхлая баня как ад Свидригайлова, Смердяков как главный отрицательный персонаж). Князь Мышкин в романе «Идиот», рассматривая в доме Рогожина картину Гольбейна «Мёртвый Христос», восклицает: «Да от этой картины у иного ещё вера может пропасть!». В «Братьях Карамазовых» старец Зосима рассказывает о внутреннем обновлении его старшего брата на Пасху:

Услышав рассердился и выбранил храм Божий, однако задумался: догадался сразу, что болен опасно и что потому-то родительница и посылает его, пока силы есть, поговеть и причаститься. … Прошло дня три, и настала Страстная неделя. И вот брат со вторника утра пошёл говеть. … Но не долго походил он в церковь, слёг, так что исповедывали и причастили его уже дома. Дни наступили светлые, ясные, благоуханные, Пасха была поздняя. Всю-то ночь он, я помню, кашляет, худо спит, а на утро всегда оденется и попробует сесть в мягкие кресла. Так и запомню его: сидит тихий, кроткий, улыбается, сам больной, а лик весёлый, радостный. Изменился он весь душевно — такая дивная началась в нём вдруг перемена! … Скончался же на третьей недели после Пасхи, в памяти, и хотя и говорить уже перестал, но не изменился до самого последнего своего часа: смотрит радостно, в очах веселье, взглядами нас ищет, улыбается нам, нас зовёт.

— Хрис-тос воскре-се из мёртвых…

— Ну, Христос воскресе… — нагибается ко мне радостный, милый Горкин.Трижды целует и ведёт к нашим в церковь. Священно пахнет горячим воском и можжевельником.

…сме-ртию смерть… по-пра-ав!.. Звон в рассвете неумолкаемый. В солнце и звоне утро. Пасха, красная …Я рассматриваю подаренные мне яички. … И вот, фарфоровое, отца. Чудесная панорамка в нём. За розовыми и голубыми цветочками бессмертника и мохом, за стёклышком в голубом ободке видится в глубине картинка: белоснежный Христос с хоругвью воскрес из Гроба. Рассказывала мне няня, что если смотреть за стёклышко, долго-долго, увидишь живого ангелочка. Усталый от строгих дней, от ярких огней и звонов, я вглядываюсь за стёклышко. Мреет в моих глазах, — и чудится мне, в цветах, — живое, неизъяснимо-радостное, святое… — Бог?.. Не передать словами. Я прижимаю к груди яичко, — и усыпляющий перезвон качает меня во сне.

— Поздняя у нас нонче Пасха, со скворцами, — говорит мне Горкин — как раз с тобой подгадали для гостей. Слышишь, как поклычивает?

- Главные герои рассказов русских писателей в обыденной жизни обязаны поступать с людьми в соответствии со своим социальным статусом, тогда как на Пасху стараются отнестись к ближним хоть раз в году по-христиански.

— А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?

— Уж молчал бы! — презрительно ответил Баргамот. — До свету нализался.

— А у Михаила-архангела звонили?

— Звонили. Тебе-то что?

— Христос, значат, воскрес?

— Ну, воскрес.

— Так позвольте… — Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом… потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике…

— Яи-ч-ко… Я… по-благородному… похристосоваться… яичко а ты… — бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вёл Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. … Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твёрдости принятого им решения, заявил:

— Пойдём ко мне разговляться.

— Так я к тебе, пузатому чёрту, и пошёл!

— Пойдём, говорю!Изумлению Гараськи не было границ.

— Л. Андреев. «Баргамот и Гараська»[22]

Митька тоже причёсан и одет по-праздничному. Я весело гляжу на его оттопыренные уши и, чтобы показать, что я против него ничего не имею, говорю ему:

— Ты сегодня красивый, и если бы у тебя не торчали волосы и если б ты не был так бедно одет, то все бы подумали, что твоя мать не прачка, а благородная. Приходи ко мне на Пасху, будем в бабки играть.

Митька недоверчиво глядит на меня и грозит мне под полой кулаком.

— А. П. Чехов. «На страстной неделе»

Как услышу, что отпустный звон прозвонят и люди из церкви пойдут, я поздороваюсь — скажу: «Ребята! Христос воскресе!» и предложу им это моё угощение. … по часам я сообразил, что уже время церковной службы непременно скоро кончится… Я встал, чтобы обойти посты, и вдруг слышу шум… дерутся. … Что такое? Кто меня бьёт?

И главное дело — темно.

— Казаки, ваше благородие, винища облопались!.. дерутся.

…Убить его, этого казака, я должен!.. зарубить его на месте!.. А я не зарубил. Теперь куда же я годен? …

А в глубине кто-то и говорит: «Не убий!» Это я понял, кто! — Это так Бог говорит: на это у меня, в душе моей, явилось удостоверение. Такое, знаете, крепкое несомненное удостоверение, что и доказывать не надо и своротить нельзя. Бог! Он ведь старше и выше самого Сакена. Сакен откомандует, да когда-нибудь со звездой в отставку выйдет, а Бог-то веки веков будет всей вселенной командовать! А если он мне не позволяет убить того, кто меня бил, так что мне с ним делать? Что сделать? С кем посоветуюсь?.. Всего лучше с тем, кто сам это вынес. Иисус Христос!.. Тебя самого били?.. Тебя били, и ты простил… а я что пред тобою… я червь… гадость… ничтожество! Я хочу быть твой: я простил! я твой…

Вот только плакать хочется!.. плачу и плачу!

Люди думают, что я это от обиды, а я уже — понимаете… я уже совсем не от обиды… Солдаты говорят: — Мы его убьём!

— Что вы!.. Бог с вами!.. Нельзя человека убивать!

— Н. С. Лесков. «Фигура»[23]

- Особое значение Пасха имеет в романе «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова. Действие романа происходит в течение Страстной недели и заканчивается перед началом Пасхальной ночи, когда Воланд со свитой и главными героями покидают Москву: «Мессир! Суббота. Солнце склоняется. Нам пора». Внешний ряд событий романа в Москве представляет собой «пародию» на чин православного богослужения Страстной Седмицы (ср. Вынос Плащаницы и похороны безголового Берлиоза).[24]

- Описанию православной пасхальной службы и семейного пасхального праздника в Санкт-Петербурге в 1880-е годы посвящены главы 10-15 первой части романа «Опавшие листья» П. Н. Краснова.

- Пасха нашла отражение в творчестве таких поэтов Серебряного века, как С. Есенин — «Пасхальный благовест» («Колокол дремавший разбудил поля…»), К. Д. Бальмонт — «Вербы», И. Северянин — «Пасха в Петербурге».

Пасхальные открытки

С последней трети XIX века в России стало традиционным отправлять тем родным и знакомым, с кем не сможешь христосоваться, на Пасху как основной праздник пасхальные открытые письма с красочными рисунками, основная тематика которых была следующая: пасхальные яйца, куличи, православные храмы, христосующиеся люди, русские пейзажи, весеннее половодье, цветы.

Пасхальных открыток в дореволюционной России было издано много тысяч различных видов. После запрета 1930-х годов, начиная с конца 1941 года пасхальные открытки издавались также в СССР и продавались в храмах. С 1970-х годов открытки начали издавать обычные издательства («Искусство», «Планета», региональные) массовыми тиражами (одновременно к Пасхе в булочных СССР появлялись выпеченные на государственных хлебозаводах куличи).

Зарубежная культура

И. С. Бах написал к лютеранским богослужениям Страстной седмицы «Страсти по Матфею», «по Иоанну» и «по Марку» (частично), а к Пасхе «Пасхальную ораторию».

Действие «Фауста» И. Гёте начинается в Пасхальную ночь. Воспоминание о пасхальной радости отвращает Фауста от самоубийства.

Хор ангелов

Христос воскрес!

Преодоление

Смерти и тления

Славьте, селение,

Пашня и лес…Фауст

Я плакал, упиваясь счастьем слёз,

И мир во мне рождался небывалый.

С тех пор в душе со светлым воскресеньем

Связалось всё, что чисто и светло.

Оно мне веяньем своим весенним

С собой покончить ныне не дало.

Я возвращён земле. Благодаренье

За это вам, святые песнопенья!

Современная культура

- Рок-группа ДДТ Юрия Шевчука написала песню «Пасха» («Думали, что всё, но только началось — стали мы дождём. Пасха началась, колокольный звон дышит медным ртом»).

- В эпизоде «Чудесная пасхальная история» сериала «Южный парк» Стэн ищет корни пасхальных традиций.

- У советской и российской рок-группы «Сектор Газа» есть песня «Пасха».

Пасха на различных языках

| От др.-евр. פסח («прохождение мимо») | |

|---|---|

| Латынь | Pascha или Festa Paschalia |

| Греческий | Πάσχα |

| Амхарский | Fasika |

| Африкаанс | Paasfees |

| Албанский | Pashkët |

| Арабский | عيد الفصح (ʿAīd ul-Fiṣḥ) |

| Азербайджанский | Pasxa, Fish |

| Берберский | tafaska |

| Валлийский | Pasg |

| Датский | Påske |

| Голландский | Pasen или paasfeest |

| Гэльский | Casca |

| Иврит | פסח (Pesah) |

| Идиш | פּאַסכע (Pasche) |

| Индонезийский | Paskah |

| Ирландский | Cáisc |

| Исландский | Páskar |

| Испанский | Pascua |

| Итальянский | Pasqua |

| Каталанский | Pasqua |

| Корейский | 파스카 (Pascha) |

| Малаялам | Pæsacha/Pæsaha |

| Ндебеле северный(?) | Pasika |

| Норвежский язык | Påske |

| Персидский язык | Pas`h |

| Польский язык | Pascha |

| Португальский язык | Páscoa |

| Румынский язык | Paşte |

| Русский | Пасха |

| Тагалог (Филиппины) | Pasko ng Muling Pagkabuhay (букв. «Пасха Воскресения») |

| Турецкий | Paskalya |

| Фарерский | Páskir (plural, no singular exists) |

| Финский | Pääsiäinen |

| Французский | Pâques |

| Шведский | Påsk |

| Эсперанто | Pasko |

| Японский | 聖大パスハ (Сейдай Пасуха, «Святая Пасха») только среди православных |

| От ст.-слав. Великъ дьнь («Великий день») | |

|---|---|

| Белорусский | Вялікдзень |

| Берберский | Eid ul-Adha («Святой праздник») |

| Болгарский | Великден («Великий день») |

| Коми | Ыджыд лун («Великий день») |

| Латышский | Lieldienas («Великие дни», мн. ч.) |

| Литовский | Velykos («Великие», мн. ч.) |

| Мальтийский | L-Għid il-Kbir (букв. «Великий праздник») |

| Македонский | Велигден («Великий день») |

| Польский | Wielkanoc («Великая ночь») |

| Русский | Велик день («Великий день») |

| Украинский | Великдень («Великий день») |

| Словацкий | Veľká Noc («Великая ночь») |

| Словенский | Velika noč («Великая ночь») |

| Удмуртский | Великтэм / Бадӟым нунал («Великий день») |

| Чешский | Velikonoce («Великие ночи», мн. ч.) |

| От «Воскресение» | |

|---|---|

| Армянский | Սուրբ Հարություն (Сурб Харутюн) |

| Боснийский | Uskrs или Vaskrs |

| Болгарский | Възкресение Христово |

| Вьетнамский | Lễ Phục Sinh |

| Грузинский | აღდგომა (Aĝdgoma) |

| Корейский | 부활절 (Buhwalchol, |

| Лакота | Woekicetuanpetu |

| Македонский | Воскрес (редко) |

| Сербский | Ускрс или Васкрс |

| Хорватский | Uskrs |

| Японский | 復活祭 (Fukkatsusai) |

| От «конец поста» | |

|---|---|

| Венгерский | Húsvét (букв. «закупка мяса») |

| Осетинский | куадзæн, от комуадзæн «конец поста» |

| Эстонский | Lihavõtted или ülestõusmispühad (букв. «мясоед») |

| Иное | |

|---|---|

| Английский | Easter (от названия весеннего месяца Eostre, возможно, от имени языческого божества) |

| Армянский | Զատիկ (Затик, букв. «разделение») |

| Немецкий | Ostern (от древнего месяца Ostara, этимология аналогична английской) |

| Персидский | عيد پاك (букв. «Целомудренный праздник») |

| Тонганский | Pekia (букв. «смерть (Господа)») |

| Японский | イースター (Iisutaa, произношение «Easter» в яп. катакана) |

См. также

- Страстная неделя

- Светлая седмица

- Пасха в народной традиции

- Веснянки (песни)

- Пасха в Греции

- Переходящие праздники

Примечания

- ↑ «Совершай Песах Господу, Богу твоему, потому что в месяце Нисан (Авиве) вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью» (Втор.16:1)

- ↑ Святитель Мелитон Сардийский. О Пасхе

- ↑ иер. А. Сложеникин. Празднование Святой Пасхи. Историко-литургическая справка

- ↑ А. Мень. О дне празднования Пасхи // Таинство, слово и образ

- ↑ Споры о праздновании Пасхи

- ↑ Письмо императора Константина

- ↑ В. Ф. Хулап. Реформа календаря и пасхалии: история и современность

- ↑ Мелетий Метаксакис: митрополит, архиепископ, Папа и Патриарх

- ↑ Епископ Фотий Триадицкий. Роковой шаг по пути к отступлению. О «Всеправославном конгрессе» в Константинополе

- ↑ Easter Act 1928 Официальный текст «Пасхального акта 1928 года».

- ↑ 1 2 Святитель Григорий Богослов. Слово 45. На Святую Пасху. (после 383 года)

- ↑ проф. ЛДА Успенский Н. Тайная Вечеря и Трапеза Господня Ж. М. П., 1967, № 3

- ↑ Матфей Властарь, Синтагма. О Святой Пасхе

- ↑ Морозов И. А., Слепцова И. С. Игры с пасхальными яйцами // Морозов И. А., Слепцова И. С. Круг игры. Праздник и игра в жизни севернорусского крестьянина (XIX—XX вв.). — М.: Индрик, 2004, с. 665—679

- ↑ Слово о Пасхе. Св. Мелитон Сардийский (II век)

- ↑ Святитель Григорий Нисский. Как праздновали Пасху. (IV век)

- ↑ Святитель Лев Великий. Слово I на Пасху. (V век)

- ↑ Второе слово на Святую Пасху. Блаженный Исихий (IV век), пресвитер Иерусалимский

- ↑ Преподобный Феодор Студит. О Пасхе (отрывки из 1,2,6,66 и 73 слов «Катихизиса», VIII—IX век)

- ↑ Святитель Иоанн Златоуст. Слово Огласительное во святый и светоносный день преславнаго и спасительнаго Христа Бога нашего Воскресения

- ↑ Lib.ru/Классика: Шмелев Иван Сергеевич. Лето Господне

- ↑ Lib.ru/Классика: Андреев Леонид Николаевич. Баргамот и Гараська

- ↑ Lib.ru/Классика: Лесков Николай Семенович. Фигура

- ↑ диак. А. Кураев. «Мастер и Маргарита»: За Христа или Против?

Литература

- Воскресение Иисуса Христа // Православная энциклопедия. Том IX. — М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2005. — С. 414-423. — 752 с. — 39000 экз. — ISBN 5-89572-015-3

Ссылки

|

Пасха в Викицитатнике? |

|---|---|

|

Пасха на Викискладе? |

- «Пасха: истоки, на рубеже веков, современность…» Нескучное историческое исследование происхождения и значения праздника Пасхи

- О Пасхе на Завет.ru

- Прообраз и значение Праздника Пасхи Лекция Дмитрия Щедровицкого

- ПАСХА. Светлое Христово Воскресение // Православие.Ru

- Пасха Светлое Христово Воскресение — главный из христианских праздников

- о. Г. Чистяков. О Пасхальной радости

- Б. Литтл. Историчность воскресения: нравственный стержень

Дата Пасхи

- Календарный вопрос

- Рассчитать Пасхалию на любой год с 325 г. по 2325 г.

- Калькулятор для расчета дат Пасхи и других пасхальных праздников за любой год

Пасхальные традиции

- Пасха // Российский Этнографический Музей

- Пасхальное торжество и национальные традиции

- Пасхальные традиции в Европе

Переходящие праздники в православном календаре Переходящие праздники в православном календаре |

|---|

| Подготовительные недели к Великому посту • 1-я • 2-я • 3-я • Масленица • Прощёное воскресенье • Великий пост • 1-я • 2-я • 3-я • 4-я • 5-я • Лазарева суббота • Вход Господень в Иерусалим • Страстная седмица • Пасха • Светлая седмица • Антипасха • Радоница • 3-я • 4-я • 5-я • 6-я • Вознесение Господне • 7-я • Троицкая суббота • Пятидесятница • Духов день • 1-я • Петров пост • 2-я |

| Литургический год в римском обряде | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Адвент | Святки | Обычное время | Великий пост | Пасха | Обычное время |